2023年中考语文群文阅读复习-22 桃花源记(陶渊明)课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023年中考语文群文阅读复习-22 桃花源记(陶渊明)课件(共43张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 327.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-10 17:09:02 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

第四部分 1+X群文阅读精练

八年级下册

22 桃花源记(陶渊明)

目录

01

全文精析精练

02

考点演练

03

群文比较阅读

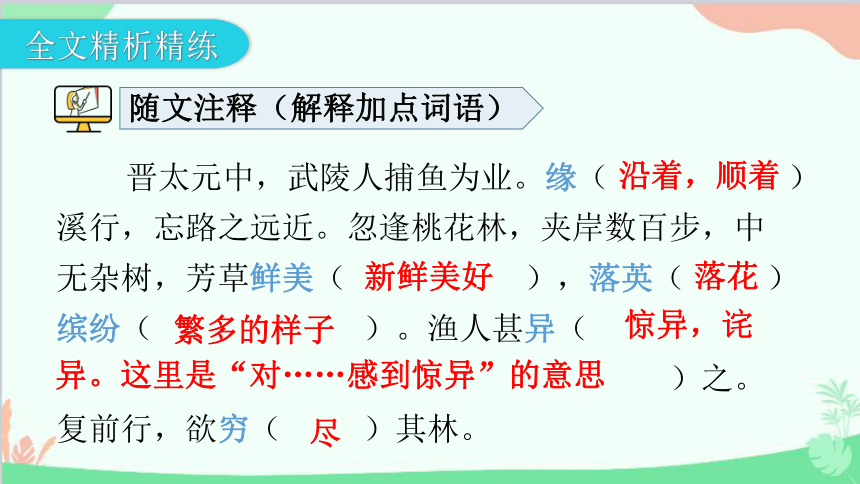

全文精析精练

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘( )溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美( ),落英( )缤纷( )。渔人甚异(

)之。复前行,欲穷( )其林。

沿着,顺着

新鲜美好

落花

繁多的样子

惊异,诧异。这里是“对……感到惊异”的意思

尽

随文注释(解释加点词语)

写渔人发现桃花源的经过和沿途所见的绮丽景色,为下文写桃花源做铺垫。

内容精解(理解填空)

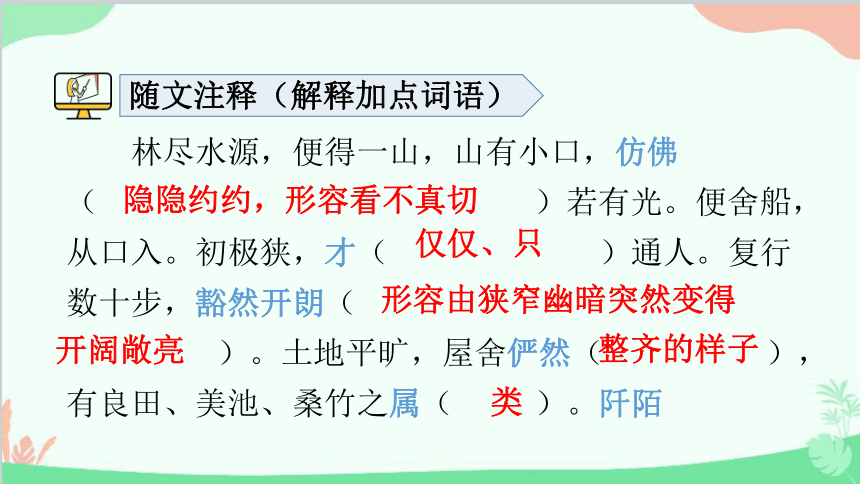

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛( )若有光。便舍船,从口入。初极狭,才( )通人。复行数十步,豁然开朗(

)。土地平旷,屋舍俨然( ),有良田、美池、桑竹之属( )。阡陌

隐隐约约,形容看不真切

仅仅、只

形容由狭窄幽暗突然变得开阔敞亮

整齐的样子

类

随文注释(解释加点词语)

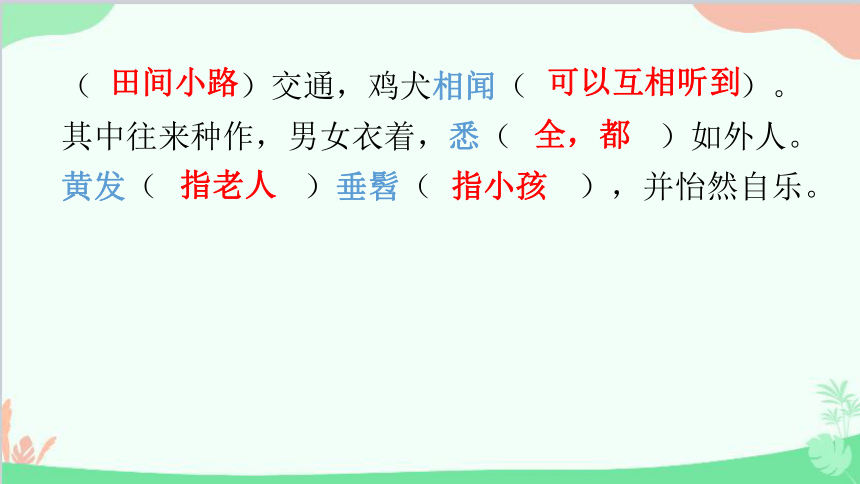

( )交通,鸡犬相闻( )。其中往来种作,男女衣着,悉( )如外人。黄发( )垂髫( ),并怡然自乐。

田间小路

可以互相听到

全,都

指老人

指小孩

渔人进入桃花源,从三方面描写桃源:田园风光、__________________________、人们的________________。

作者笔下的桃花源具有怎样的特点?

环境:景色优美,土地肥沃;人们:安居乐业,民风淳朴;生活:和平安定,安宁快乐。

人们的日常生活状态

精神状态

内容精解(理解填空)

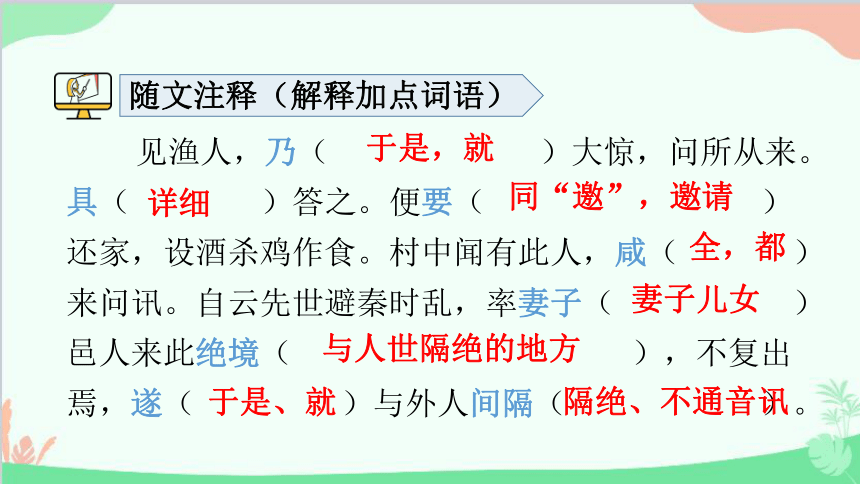

见渔人,乃( )大惊,问所从来。具( )答之。便要( )还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸( )来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子( )邑人来此绝境( ),不复出焉,遂( )与外人间隔( )。

随文注释(解释加点词语)

于是,就

详细

同“邀”,邀请

全,都

妻子儿女

与人世隔绝的地方

于是、就

隔绝、不通音讯

问今是何世,乃( )不知有汉,无论( )魏晋。此人一一为( )具( )言所闻,皆叹惋( )。余人各复延( )至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语( )云:“不足( )为外人道也。”

竟然,居然

不要说,更不必说

对、向

详细

感叹惋惜

邀请

告诉

不值得,不必

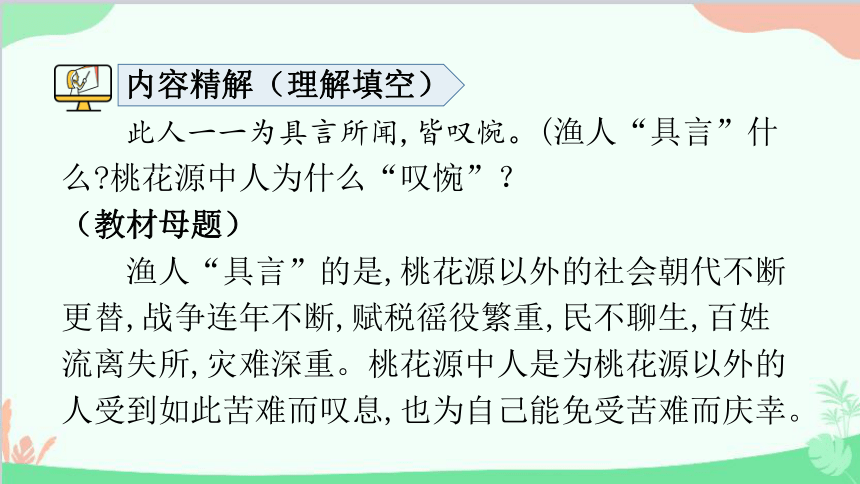

此人一一为具言所闻,皆叹惋。(渔人“具言”什么 桃花源中人为什么“叹惋”?

(教材母题)

渔人“具言”的是,桃花源以外的社会朝代不断更替,战争连年不断,赋税徭役繁重,民不聊生,百姓流离失所,灾难深重。桃花源中人是为桃花源以外的人受到如此苦难而叹息,也为自己能免受苦难而庆幸。

内容精解(理解填空)

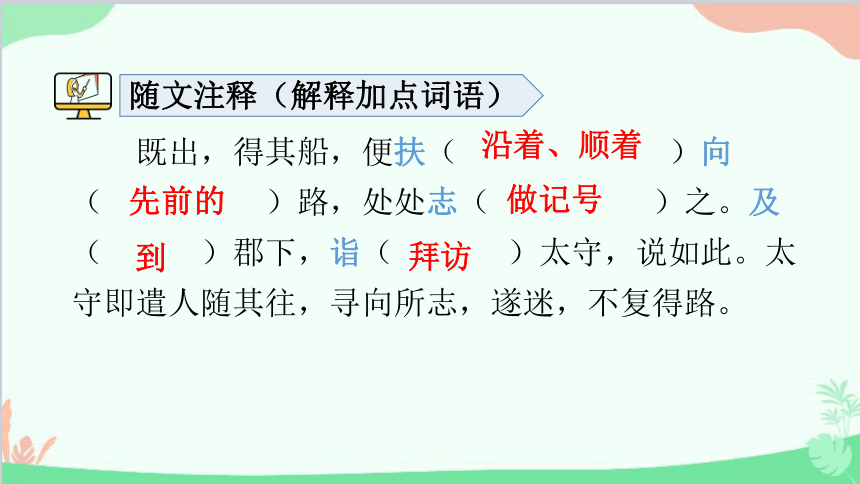

既出,得其船,便扶( )向( )路,处处志( )之。及( )郡下,诣( )太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

随文注释(解释加点词语)

沿着、顺着

先前的

做记号

到

拜访

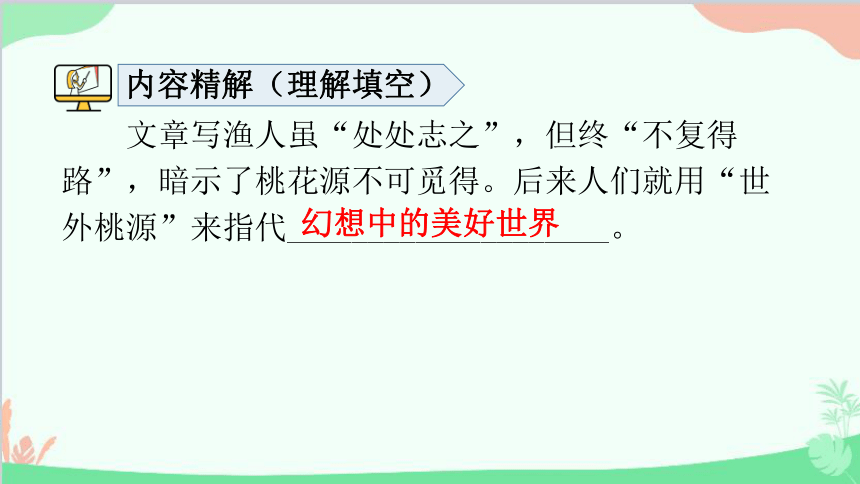

文章写渔人虽“处处志之”,但终“不复得路”,暗示了桃花源不可觅得。后来人们就用“世外桃源”来指代____________________。

幻想中的美好世界

内容精解(理解填空)

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规( )往。未果( ),寻( )病终。后遂无问津( )者。

随文注释(解释加点词语)

打算,计划

没有实现

随即,不久

询问渡口,这里是“访求、探求”的意思

文章首尾写了两位真实人物,渔人的籍贯写得肯定,刘子骥是真实人物,既增强了故事的真实性,也进一步渲染了桃花源的美好意境。

内容精解(理解填空)

文章虚构了一个宁静祥和的世外桃源,描绘了一幅没有剥削、没有压迫,人人安居乐业、和睦相处的生活图景,揭露了当时长期战乱、民不聊生的社会现实,表达了广大劳动人民对美好生活的向往和对理想社会的追求。

主旨

思维导图

发现桃花源:芳草鲜美,落英缤纷(景色优美)

进入桃花源

所见(景):土地平旷,屋舍俨然,良田、美池、桑竹(生活环境)

所见(人):黄发垂髫,并怡然自乐(生活恬适)

所闻:乃不知有汉,无论魏晋(生活安定)

所历:便要还家,设酒杀鸡作食(民风淳朴)

理想社会

美好愿望

离开桃花源:处处志之(暗示下文)

寻找桃花源:遂迷,不复得路;未果,寻病终(暗示虚构,表叹惋之情)

1.《桃花源记》中,陶渊明描绘了一个令人向往的世外桃源,文中用“________________,________________” 写出了生活在其中的老人和孩子的快乐。

2.《桃花源记》中描写桃花林美丽景色的句子是:________________,________________。

考点演练

黄发垂髫

并怡然自乐

芳草鲜美

落英缤纷

3.成语“无人问津”出自《桃花源记》,文中的原句是:________________。

4.《桃花源记》中,具体表现桃花源中人“与外人间隔”的句子是:_______________,_______________,________________。

后遂无问津者

问今是何世

乃不知有汉

无论魏晋

文言词汇选择题。

1.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

A.缘溪行/缘木求鱼

B.率妻子邑人来此绝境/妻子象禽兽

C.具答之/百废具兴

D.及郡下,诣太守/悲守穷庐,将复何及

B

1.B【解析】A.沿着,顺着/攀援;B.妻子儿女;C.详细/同“俱”,全,皆;D.到/赶上。

2.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

A.豁然开朗/然则北通巫峡

B.有良田、美池、桑竹之属/属予作文以记之

C.乃不知有汉/乃重修岳阳楼

D.停数日,辞去/意与日去

D

2.D【解析】A.……的样子/既然这样;B.类/同“嘱”,嘱托;C.竟然,居然/于是;D.离开。

3.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

A.芳草鲜美/陶后鲜有闻

B.才通人/才美不外见

C.不足为外人道也/国人道之

D.寻向所志/未果,寻病终

C

3.C【解析】A.新鲜/少;B.仅仅、只/才能;C.说;D.寻找/随即,不久。

1.芳草鲜美,落英缤纷。

______________________________________________

2.渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

______________________________________________

______________________________________________

花草新鲜美好,落花繁多杂乱。

渔人对此感到很惊异,再往前走,想走到这片桃林的尽头。

3.土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。

____________________________________________________________________________________________

4.黄发垂髫,并怡然自乐。

______________________________________________

(山洞外)土地平坦开阔,房舍整整齐齐,有肥沃的田地、美丽的池塘和桑树竹林之类的事物。

老人和小孩都高高兴兴,自得其乐。

5.自云先世避秦时乱。率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。

______________________________________________

____________________________________________________________________________________________

6.此人一一为具言所闻,皆叹惋。

______________________________________________

______________________________________________

(他们)自己说祖先为了躲避秦时的战乱,带领妻子儿女和乡邻来到这个与人世隔绝的地方,不再出去,于是就同外界的人隔绝了。

这人一件件向(桃花源中人)详细地说出自己所听到的事情,(听完)他们都感叹惋惜。

7.余人各复延至其家,皆出酒食。

______________________________________________

______________________________________________

8.既出,得其船,便扶向路,处处志之。

______________________________________________

______________________________________________

其余的人各自又邀请(渔人)到自己家中,都拿出酒饭(招待他)。

(渔人)出来后,找到他的船,就顺着旧路(回去),(一路上)处处做记号。

9.未果,寻病终。后遂无问津者。

______________________________________________

______________________________________________

没有实现,不久就病故了。此后就没有探求(桃花源)的人了。

(一)阅读《桃花源记》与下面的文言文,回答问题。

群文比较阅读

温州人李庭等,大历六年,入山斫树,迷不知路,逢见漈水。中有人烟鸡犬之候,寻声渡水,忽到一处,有好田泉竹果药,连栋架险,三百馀家。四面高山,回环深映。有象耕雁耘①,人甚知礼,野鸟名鸲(qú),飞行似鹤。人舍中唯祭得杀,无故不得杀之,杀则地震。有一老人,为众所伏②,容貌甚

原文

和,岁收数百匹布,以备寒暑。乍见外人,亦甚惊异。问所从来,乱贼平未,时政何若。具以实告。因曰:愿来就居得否?云此间地窄,不足以容。为致饮食,申以主敬。既而辞行,斫树记道。还家及复前踪群山万首不可寻省。

(节选自顾况《仙游记》)

【注释】①象耕雁耘:大象大雁耕田播种。这是作者想象的天外世界的耕种方式。②伏:同“服”,信服。

温州人李庭等,唐大历六年,上山砍树,迷了路,遇见了漈水。当中有人烟鸡犬的声音,跟着声音渡过水流,忽然到了一个地方,有好的农田、泉水、竹林、果树和草药,在连着的横木上架设桥梁,有三百余户人家。四面环绕着高山,(小溪)蜿蜒围绕,崇山倒影如墨。有象耕雁耘,人们非常懂得礼节,野鸟叫作鸲,飞起来很像鹤。人们的家中只有祭祀时才宰杀(牲畜),没有原因不能杀它们,杀

参考译文

了就会地震。有一位老人,被众人信服,容貌很和善,每年收几百匹布,用来为寒暑做准备。突然见到外地人,也非常惊诧讶异。问(他们)从什么地方来,贼人被平定了没有,当时的朝政怎么样。(他们)都详细地告诉他实情。因此说:愿意来这里居住吗?然而这里的地方狭窄,住不下。老人把他们带回家中,并给他们酒食吃,期间被当作主客敬重对待。不久后辞行,砍树标记道路。回到家,又重新走了原来的路,群山之间,寻找不到了。

1.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

A.寻声渡水/未果,寻病终

B.人舍中唯祭得杀/便舍船

C.无故不得杀之/公问其故

D.容貌甚和/王之蔽甚矣

C

1.C【解析】A.跟着/随即,不久;B.房屋/舍弃;C.原因;D.很/严重。

2.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

人舍中唯祭得杀,无故不得杀之,杀则地震。

____________________________________________________________________________________________

人们的家中只有祭祀时才宰杀(牲畜),没有原因不能杀它们,杀了就会地震。

3.用“/”给文中画波浪线的句子断句。

还 家 及 复 前 踪 群 山 万 首 不 可 寻 省。

4.《桃花源记》与本文同样虚构了一个怎样的理想社会?

____________________________________________________________________________________________

/

/

/

虚构了一个环境优美、物产富饶、和平安宁、人们安居乐业、民风淳朴的理想社会。

5.钱钟书说顾况的《仙游记》是“刻意拟仿”陶渊明的《桃花源记》。结合本文内容分析钱钟书作此评价的原因。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

①两篇文章的情节非常相似,都是“发现乐土—辞别乐土—再寻乐土而不得”;②都描绘了一个没有战乱、宁静淳朴、安居乐业的理想社会;③都在一定程度上反映了当时社会的黑暗和动荡;④都表达了作者对黑暗社会的不满,寄予了作者的社会理想。

(二)阅读《桃花源记》与下面的文言文,回答问题。

去新城之北三十里,山渐深,草木泉石渐幽。稍西,一峰高绝,有蹊介然①,仅可步。如四五里,乃闻鸡声。有僧布袍蹑履来迎。顶有屋数十间,曲折依崖壁为栏楯②,如蜗鼠缭绕③,乃得出。既坐,山风飒然而至,堂殿铃铎皆鸣。二三子相顾而惊,不知身之在何境也。且暮,皆宿。

原文

于时九月,天高露清山空月明仰视星斗皆光大如适在人上。窗间竹数十竿相摩戛④,声切切不已。二三子不得寐。迟明⑤,皆去。

既还家数日,犹恍惚若有遇,因追记之。后不复到,然往往想见其事也。

(节选自晁补之《新城游北山记》)

【注释】①介然:界线分明的样子。②楯(shǔn):栏杆的横木。③缭绕:迂回。④魔戛:摩擦。⑤明:天明。

离新城的北面三十里处,越往里走山就越深了,全都是野草树木和泉水岩石,环境越来越幽静。稍稍往西走,有一座很高的山峰,山下有一条小路,窄得只可容人行走。走了约四五里,才听到鸡叫声。有僧人穿着布袍、趿着鞋子前来相迎。山顶有数十间房屋,曲折回旋,依着崖壁而建并筑有栏杆,要像蜗牛一样爬行、老鼠一样攀援迂回着走才能够出

参考译文

来。坐定之后,一阵山风吹来,堂殿上的铃铎都响了起来。大家惊慌相视,不知道身在何处。已近黄昏,就都睡在山上。

此时正是九月,天空高旷露水清莹,山间空寂月光明亮。仰看星斗,都大而光亮,好像正在人头顶上。窗间有数十竿竹子,被风吹动互相摩擦,不停地发出急促的声响。大家又面面相觑,惊恐不安而不能入睡。等到天亮,就都离开了。

回家几天之后,脑海中还是恍恍惚惚地浮现出山上的情景,于是追记了这些。后来我没有再到北山去,然而往往想起这次游山的事。

1.解释文中加点词语的意思。

(1)且暮 ________________

(2)二三子不得寐 ________________

2.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

既还家数日,犹恍惚若有遇,因追记之。

____________________________________________________________________________________________

将要。

睡觉。

回家几天之后,脑海中还是恍恍惚惚地浮现出山上的情景,于是追记了这些。

3.用“/”给文中画波浪线的句子断句。

天 高 露 清 山 空 月 明 仰 视 星 斗 皆 光 大 如 适 在 人 上。

/

/

/

4.《桃花源记》中刘子骥“欣然规往”与本文作者“往往想见其事”的原因不同,试简要分析。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

①《桃花源记》中刘子骥的“欣然规往”,除了好奇,更多的是对自身所处黑暗社会的不满,对桃花源中没有战乱、安居乐业、幸福和谐的理想社会的向往。②本文作者“往往想见其事”,是在体验过北山美景之后的回味无穷,表达自己对北山美景的赞美与怀念之情。

谢 谢

第四部分 1+X群文阅读精练

八年级下册

22 桃花源记(陶渊明)

目录

01

全文精析精练

02

考点演练

03

群文比较阅读

全文精析精练

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘( )溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美( ),落英( )缤纷( )。渔人甚异(

)之。复前行,欲穷( )其林。

沿着,顺着

新鲜美好

落花

繁多的样子

惊异,诧异。这里是“对……感到惊异”的意思

尽

随文注释(解释加点词语)

写渔人发现桃花源的经过和沿途所见的绮丽景色,为下文写桃花源做铺垫。

内容精解(理解填空)

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛( )若有光。便舍船,从口入。初极狭,才( )通人。复行数十步,豁然开朗(

)。土地平旷,屋舍俨然( ),有良田、美池、桑竹之属( )。阡陌

隐隐约约,形容看不真切

仅仅、只

形容由狭窄幽暗突然变得开阔敞亮

整齐的样子

类

随文注释(解释加点词语)

( )交通,鸡犬相闻( )。其中往来种作,男女衣着,悉( )如外人。黄发( )垂髫( ),并怡然自乐。

田间小路

可以互相听到

全,都

指老人

指小孩

渔人进入桃花源,从三方面描写桃源:田园风光、__________________________、人们的________________。

作者笔下的桃花源具有怎样的特点?

环境:景色优美,土地肥沃;人们:安居乐业,民风淳朴;生活:和平安定,安宁快乐。

人们的日常生活状态

精神状态

内容精解(理解填空)

见渔人,乃( )大惊,问所从来。具( )答之。便要( )还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸( )来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子( )邑人来此绝境( ),不复出焉,遂( )与外人间隔( )。

随文注释(解释加点词语)

于是,就

详细

同“邀”,邀请

全,都

妻子儿女

与人世隔绝的地方

于是、就

隔绝、不通音讯

问今是何世,乃( )不知有汉,无论( )魏晋。此人一一为( )具( )言所闻,皆叹惋( )。余人各复延( )至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语( )云:“不足( )为外人道也。”

竟然,居然

不要说,更不必说

对、向

详细

感叹惋惜

邀请

告诉

不值得,不必

此人一一为具言所闻,皆叹惋。(渔人“具言”什么 桃花源中人为什么“叹惋”?

(教材母题)

渔人“具言”的是,桃花源以外的社会朝代不断更替,战争连年不断,赋税徭役繁重,民不聊生,百姓流离失所,灾难深重。桃花源中人是为桃花源以外的人受到如此苦难而叹息,也为自己能免受苦难而庆幸。

内容精解(理解填空)

既出,得其船,便扶( )向( )路,处处志( )之。及( )郡下,诣( )太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

随文注释(解释加点词语)

沿着、顺着

先前的

做记号

到

拜访

文章写渔人虽“处处志之”,但终“不复得路”,暗示了桃花源不可觅得。后来人们就用“世外桃源”来指代____________________。

幻想中的美好世界

内容精解(理解填空)

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规( )往。未果( ),寻( )病终。后遂无问津( )者。

随文注释(解释加点词语)

打算,计划

没有实现

随即,不久

询问渡口,这里是“访求、探求”的意思

文章首尾写了两位真实人物,渔人的籍贯写得肯定,刘子骥是真实人物,既增强了故事的真实性,也进一步渲染了桃花源的美好意境。

内容精解(理解填空)

文章虚构了一个宁静祥和的世外桃源,描绘了一幅没有剥削、没有压迫,人人安居乐业、和睦相处的生活图景,揭露了当时长期战乱、民不聊生的社会现实,表达了广大劳动人民对美好生活的向往和对理想社会的追求。

主旨

思维导图

发现桃花源:芳草鲜美,落英缤纷(景色优美)

进入桃花源

所见(景):土地平旷,屋舍俨然,良田、美池、桑竹(生活环境)

所见(人):黄发垂髫,并怡然自乐(生活恬适)

所闻:乃不知有汉,无论魏晋(生活安定)

所历:便要还家,设酒杀鸡作食(民风淳朴)

理想社会

美好愿望

离开桃花源:处处志之(暗示下文)

寻找桃花源:遂迷,不复得路;未果,寻病终(暗示虚构,表叹惋之情)

1.《桃花源记》中,陶渊明描绘了一个令人向往的世外桃源,文中用“________________,________________” 写出了生活在其中的老人和孩子的快乐。

2.《桃花源记》中描写桃花林美丽景色的句子是:________________,________________。

考点演练

黄发垂髫

并怡然自乐

芳草鲜美

落英缤纷

3.成语“无人问津”出自《桃花源记》,文中的原句是:________________。

4.《桃花源记》中,具体表现桃花源中人“与外人间隔”的句子是:_______________,_______________,________________。

后遂无问津者

问今是何世

乃不知有汉

无论魏晋

文言词汇选择题。

1.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

A.缘溪行/缘木求鱼

B.率妻子邑人来此绝境/妻子象禽兽

C.具答之/百废具兴

D.及郡下,诣太守/悲守穷庐,将复何及

B

1.B【解析】A.沿着,顺着/攀援;B.妻子儿女;C.详细/同“俱”,全,皆;D.到/赶上。

2.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

A.豁然开朗/然则北通巫峡

B.有良田、美池、桑竹之属/属予作文以记之

C.乃不知有汉/乃重修岳阳楼

D.停数日,辞去/意与日去

D

2.D【解析】A.……的样子/既然这样;B.类/同“嘱”,嘱托;C.竟然,居然/于是;D.离开。

3.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

A.芳草鲜美/陶后鲜有闻

B.才通人/才美不外见

C.不足为外人道也/国人道之

D.寻向所志/未果,寻病终

C

3.C【解析】A.新鲜/少;B.仅仅、只/才能;C.说;D.寻找/随即,不久。

1.芳草鲜美,落英缤纷。

______________________________________________

2.渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

______________________________________________

______________________________________________

花草新鲜美好,落花繁多杂乱。

渔人对此感到很惊异,再往前走,想走到这片桃林的尽头。

3.土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。

____________________________________________________________________________________________

4.黄发垂髫,并怡然自乐。

______________________________________________

(山洞外)土地平坦开阔,房舍整整齐齐,有肥沃的田地、美丽的池塘和桑树竹林之类的事物。

老人和小孩都高高兴兴,自得其乐。

5.自云先世避秦时乱。率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。

______________________________________________

____________________________________________________________________________________________

6.此人一一为具言所闻,皆叹惋。

______________________________________________

______________________________________________

(他们)自己说祖先为了躲避秦时的战乱,带领妻子儿女和乡邻来到这个与人世隔绝的地方,不再出去,于是就同外界的人隔绝了。

这人一件件向(桃花源中人)详细地说出自己所听到的事情,(听完)他们都感叹惋惜。

7.余人各复延至其家,皆出酒食。

______________________________________________

______________________________________________

8.既出,得其船,便扶向路,处处志之。

______________________________________________

______________________________________________

其余的人各自又邀请(渔人)到自己家中,都拿出酒饭(招待他)。

(渔人)出来后,找到他的船,就顺着旧路(回去),(一路上)处处做记号。

9.未果,寻病终。后遂无问津者。

______________________________________________

______________________________________________

没有实现,不久就病故了。此后就没有探求(桃花源)的人了。

(一)阅读《桃花源记》与下面的文言文,回答问题。

群文比较阅读

温州人李庭等,大历六年,入山斫树,迷不知路,逢见漈水。中有人烟鸡犬之候,寻声渡水,忽到一处,有好田泉竹果药,连栋架险,三百馀家。四面高山,回环深映。有象耕雁耘①,人甚知礼,野鸟名鸲(qú),飞行似鹤。人舍中唯祭得杀,无故不得杀之,杀则地震。有一老人,为众所伏②,容貌甚

原文

和,岁收数百匹布,以备寒暑。乍见外人,亦甚惊异。问所从来,乱贼平未,时政何若。具以实告。因曰:愿来就居得否?云此间地窄,不足以容。为致饮食,申以主敬。既而辞行,斫树记道。还家及复前踪群山万首不可寻省。

(节选自顾况《仙游记》)

【注释】①象耕雁耘:大象大雁耕田播种。这是作者想象的天外世界的耕种方式。②伏:同“服”,信服。

温州人李庭等,唐大历六年,上山砍树,迷了路,遇见了漈水。当中有人烟鸡犬的声音,跟着声音渡过水流,忽然到了一个地方,有好的农田、泉水、竹林、果树和草药,在连着的横木上架设桥梁,有三百余户人家。四面环绕着高山,(小溪)蜿蜒围绕,崇山倒影如墨。有象耕雁耘,人们非常懂得礼节,野鸟叫作鸲,飞起来很像鹤。人们的家中只有祭祀时才宰杀(牲畜),没有原因不能杀它们,杀

参考译文

了就会地震。有一位老人,被众人信服,容貌很和善,每年收几百匹布,用来为寒暑做准备。突然见到外地人,也非常惊诧讶异。问(他们)从什么地方来,贼人被平定了没有,当时的朝政怎么样。(他们)都详细地告诉他实情。因此说:愿意来这里居住吗?然而这里的地方狭窄,住不下。老人把他们带回家中,并给他们酒食吃,期间被当作主客敬重对待。不久后辞行,砍树标记道路。回到家,又重新走了原来的路,群山之间,寻找不到了。

1.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

A.寻声渡水/未果,寻病终

B.人舍中唯祭得杀/便舍船

C.无故不得杀之/公问其故

D.容貌甚和/王之蔽甚矣

C

1.C【解析】A.跟着/随即,不久;B.房屋/舍弃;C.原因;D.很/严重。

2.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

人舍中唯祭得杀,无故不得杀之,杀则地震。

____________________________________________________________________________________________

人们的家中只有祭祀时才宰杀(牲畜),没有原因不能杀它们,杀了就会地震。

3.用“/”给文中画波浪线的句子断句。

还 家 及 复 前 踪 群 山 万 首 不 可 寻 省。

4.《桃花源记》与本文同样虚构了一个怎样的理想社会?

____________________________________________________________________________________________

/

/

/

虚构了一个环境优美、物产富饶、和平安宁、人们安居乐业、民风淳朴的理想社会。

5.钱钟书说顾况的《仙游记》是“刻意拟仿”陶渊明的《桃花源记》。结合本文内容分析钱钟书作此评价的原因。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

①两篇文章的情节非常相似,都是“发现乐土—辞别乐土—再寻乐土而不得”;②都描绘了一个没有战乱、宁静淳朴、安居乐业的理想社会;③都在一定程度上反映了当时社会的黑暗和动荡;④都表达了作者对黑暗社会的不满,寄予了作者的社会理想。

(二)阅读《桃花源记》与下面的文言文,回答问题。

去新城之北三十里,山渐深,草木泉石渐幽。稍西,一峰高绝,有蹊介然①,仅可步。如四五里,乃闻鸡声。有僧布袍蹑履来迎。顶有屋数十间,曲折依崖壁为栏楯②,如蜗鼠缭绕③,乃得出。既坐,山风飒然而至,堂殿铃铎皆鸣。二三子相顾而惊,不知身之在何境也。且暮,皆宿。

原文

于时九月,天高露清山空月明仰视星斗皆光大如适在人上。窗间竹数十竿相摩戛④,声切切不已。二三子不得寐。迟明⑤,皆去。

既还家数日,犹恍惚若有遇,因追记之。后不复到,然往往想见其事也。

(节选自晁补之《新城游北山记》)

【注释】①介然:界线分明的样子。②楯(shǔn):栏杆的横木。③缭绕:迂回。④魔戛:摩擦。⑤明:天明。

离新城的北面三十里处,越往里走山就越深了,全都是野草树木和泉水岩石,环境越来越幽静。稍稍往西走,有一座很高的山峰,山下有一条小路,窄得只可容人行走。走了约四五里,才听到鸡叫声。有僧人穿着布袍、趿着鞋子前来相迎。山顶有数十间房屋,曲折回旋,依着崖壁而建并筑有栏杆,要像蜗牛一样爬行、老鼠一样攀援迂回着走才能够出

参考译文

来。坐定之后,一阵山风吹来,堂殿上的铃铎都响了起来。大家惊慌相视,不知道身在何处。已近黄昏,就都睡在山上。

此时正是九月,天空高旷露水清莹,山间空寂月光明亮。仰看星斗,都大而光亮,好像正在人头顶上。窗间有数十竿竹子,被风吹动互相摩擦,不停地发出急促的声响。大家又面面相觑,惊恐不安而不能入睡。等到天亮,就都离开了。

回家几天之后,脑海中还是恍恍惚惚地浮现出山上的情景,于是追记了这些。后来我没有再到北山去,然而往往想起这次游山的事。

1.解释文中加点词语的意思。

(1)且暮 ________________

(2)二三子不得寐 ________________

2.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

既还家数日,犹恍惚若有遇,因追记之。

____________________________________________________________________________________________

将要。

睡觉。

回家几天之后,脑海中还是恍恍惚惚地浮现出山上的情景,于是追记了这些。

3.用“/”给文中画波浪线的句子断句。

天 高 露 清 山 空 月 明 仰 视 星 斗 皆 光 大 如 适 在 人 上。

/

/

/

4.《桃花源记》中刘子骥“欣然规往”与本文作者“往往想见其事”的原因不同,试简要分析。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

①《桃花源记》中刘子骥的“欣然规往”,除了好奇,更多的是对自身所处黑暗社会的不满,对桃花源中没有战乱、安居乐业、幸福和谐的理想社会的向往。②本文作者“往往想见其事”,是在体验过北山美景之后的回味无穷,表达自己对北山美景的赞美与怀念之情。

谢 谢