吉林省辽源市第五高中2022-2023学年高二下学期6月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 吉林省辽源市第五高中2022-2023学年高二下学期6月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 92.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-11 22:57:18 | ||

图片预览

文档简介

辽源市第五高中2022-2023学年高二下学期6月月考

历史试题

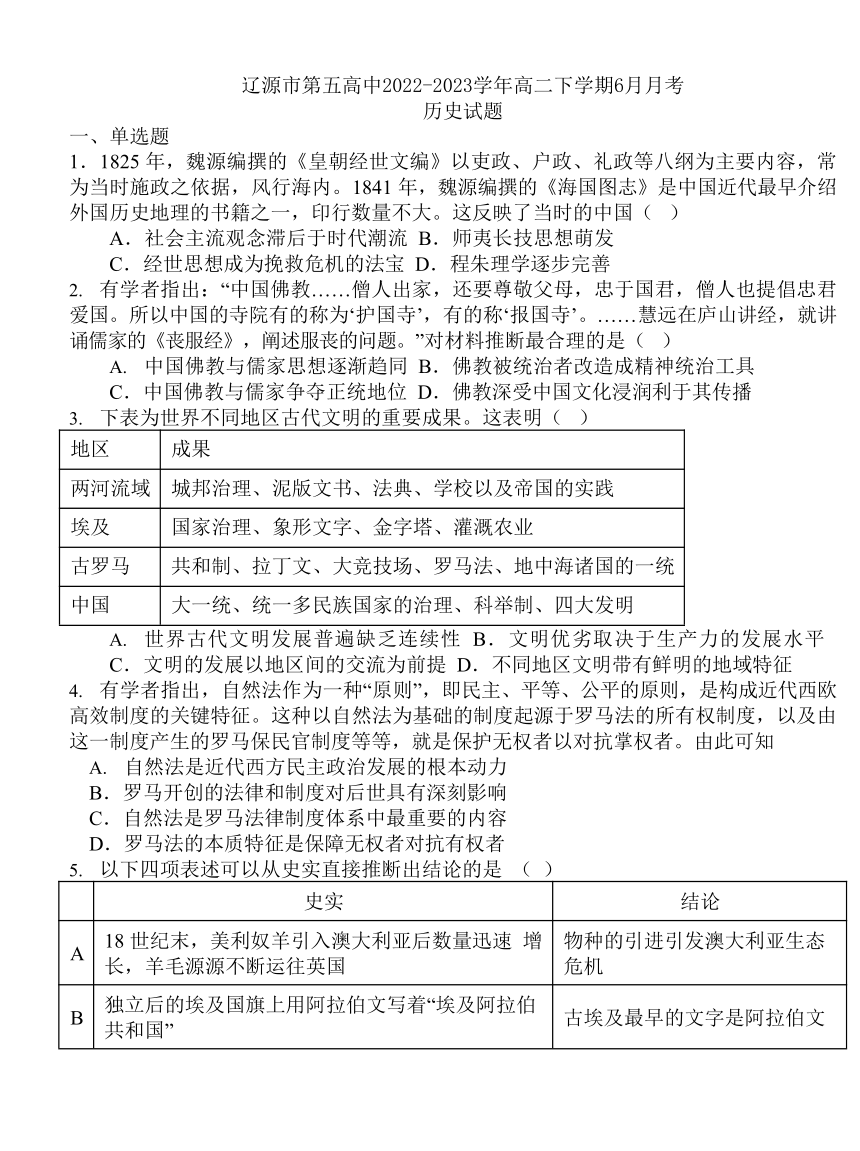

一、单选题

1.1825 年,魏源编撰的《皇朝经世文编》以吏政、户政、礼政等八纲为主要内容,常为当时施政之依据,风行海内。1841 年,魏源编撰的《海国图志》是中国近代最早介绍外国历史地理的书籍之一,印行数量不大。这反映了当时的中国( )

A.社会主流观念滞后于时代潮流 B.师夷长技思想萌发C.经世思想成为挽救危机的法宝 D.程朱理学逐步完善

有学者指出:“中国佛教……僧人出家,还要尊敬父母,忠于国君,僧人也提倡忠君爱国。所以中国的寺院有的称为‘护国寺’,有的称‘报国寺’。……慧远在庐山讲经,就讲诵儒家的《丧服经》,阐述服丧的问题。”对材料推断最合理的是( )

中国佛教与儒家思想逐渐趋同 B.佛教被统治者改造成精神统治工具C.中国佛教与儒家争夺正统地位 D.佛教深受中国文化浸润利于其传播

下表为世界不同地区古代文明的重要成果。这表明( )

地区 成果

两河流域 城邦治理、泥版文书、法典、学校以及帝国的实践

埃及 国家治理、象形文字、金字塔、灌溉农业

古罗马 共和制、拉丁文、大竞技场、罗马法、地中海诸国的一统

中国 大一统、统一多民族国家的治理、科举制、四大发明

世界古代文明发展普遍缺乏连续性 B.文明优劣取决于生产力的发展水平C.文明的发展以地区间的交流为前提 D.不同地区文明带有鲜明的地域特征

有学者指出,自然法作为一种“原则”,即民主、平等、公平的原则,是构成近代西欧高效制度的关键特征。这种以自然法为基础的制度起源于罗马法的所有权制度,以及由这一制度产生的罗马保民官制度等等,就是保护无权者以对抗掌权者。由此可知

自然法是近代西方民主政治发展的根本动力B.罗马开创的法律和制度对后世具有深刻影响C.自然法是罗马法律制度体系中最重要的内容D.罗马法的本质特征是保障无权者对抗有权者

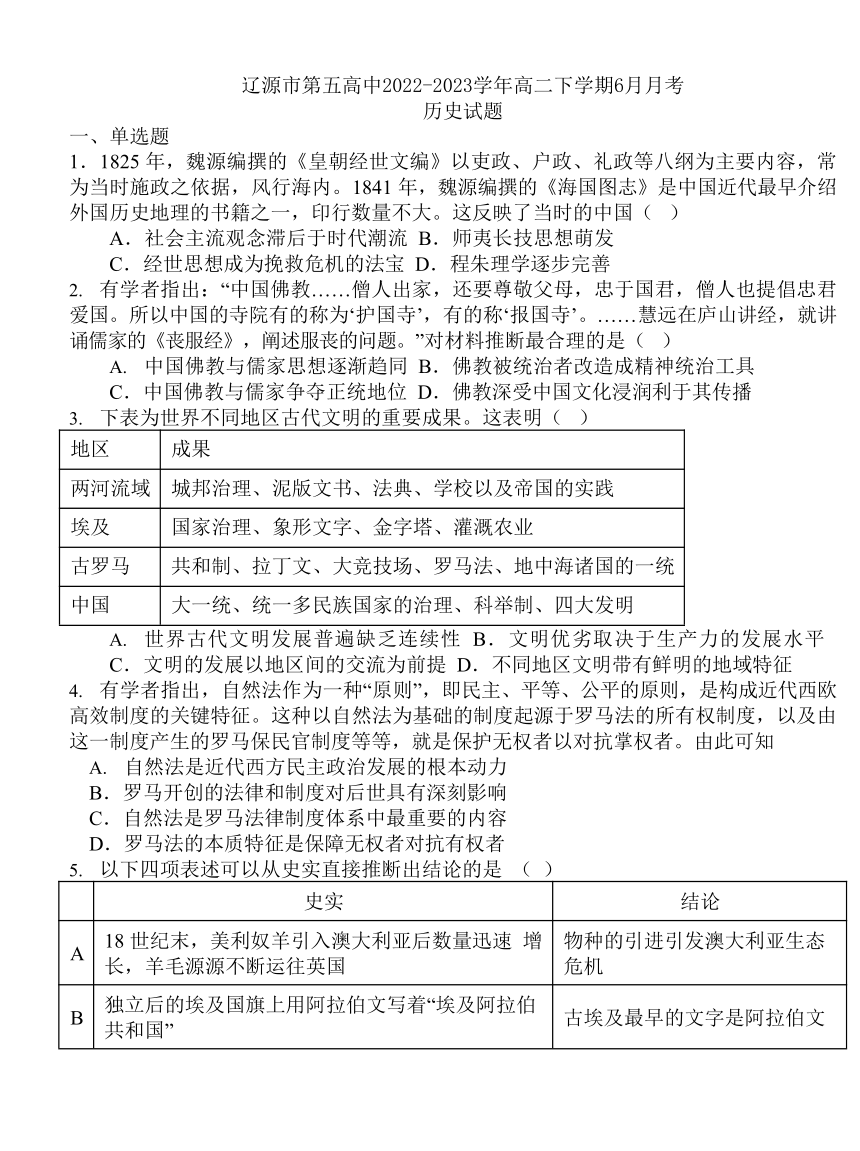

以下四项表述可以从史实直接推断出结论的是 ( )

C 20 世纪末,新加坡公布了“孝顺尊长”“忠诚承诺”“和谐沟通”等内容的家庭价值观 新加坡是西方文化占主导的移民社会

D “难民奥林匹克运动员代表队”作为一支不分国界的队伍参加了里约奥运会和东京奥运会 难民问题已得国际社会的关注

B.B C.C D.D

保留地是美国人对印第安人驱逐的最后地区。它的作用就是把印第安人与白人社区隔离开来,负担“文明开化”的功能,迫使保留地印第安人采取白人的生活方式。在政府支持下,宗教团体和传教士开赴印第安人的居住区进行大规模地传教活动。伴随西进运动, 从 19 世纪前期开始,广泛在印第安人居住区实行。该制度最重要的影响是( )

促进资本主义工业的发展 B.改变了北美洲的族群结构C.导致美国长期的种族矛盾 D.南北矛盾激化且不可调和

以下考古成果与历史解释对应准确的是( )

考古成果 历史解释

A 四川西昌发现王莽时期的一处窖藏,出土铜锭 4 个和铸造货币的 钱范 5 块 汉代西南地区商品经济发达

B 湖北荆州西汉墓出土“南郡簿”记载,南郡“免老”(对老人免征税役)人数共 2966 人,平均每县 174 人 汉代推行轻徭薄赋政策

C 敦煌出土的部分唐代借贷文书上有担保物和保人的记载 唐朝时开始出现实物借贷

D 中国新疆和中亚地区考古发现一批 6—8 世纪粟特(西域古政权) 铸造的圆形方孔钱币,上有“开元通宝”等汉字 丝绸之路推动中原文化传播

B.B C.C D.D

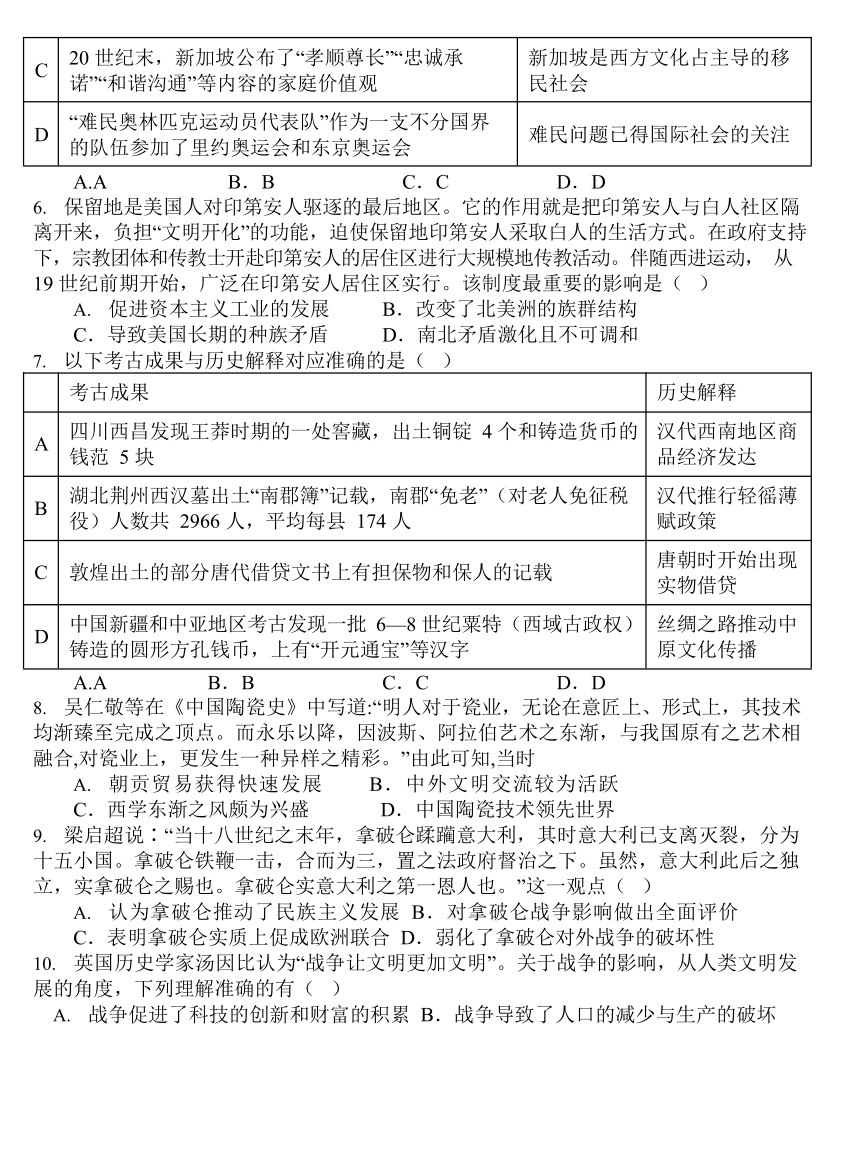

吴仁敬等在《中国陶瓷史》中写道:“明人对于瓷业,无论在意匠上、形式上,其技术均渐臻至完成之顶点。而永乐以降,因波斯、阿拉伯艺术之东渐,与我国原有之艺术相融合,对瓷业上,更发生一种异样之精彩。”由此可知,当时

朝贡贸易获得快速发展 B.中外文明交流较为活跃C.西学东渐之风颇为兴盛 D.中国陶瓷技术领先世界

梁启超说∶“当十八世纪之末年,拿破仑蹂躏意大利,其时意大利已支离灭裂,分为十五小国。拿破仑铁鞭一击,合而为三,置之法政府督治之下。虽然,意大利此后之独立,实拿破仑之赐也。拿破仑实意大利之第一恩人也。”这一观点( )

认为拿破仑推动了民族主义发展 B.对拿破仑战争影响做出全面评价C.表明拿破仑实质上促成欧洲联合 D.弱化了拿破仑对外战争的破坏性

英国历史学家汤因比认为“战争让文明更加文明”。关于战争的影响,从人类文明发展的角度,下列理解准确的有( )

战争促进了科技的创新和财富的积累 B.战争导致了人口的减少与生产的破坏

C.战争促进了疆域的开拓和帝国的形成 D.战争促进了文明的碰撞、交流与重构11.宋代是书院发展的重要时期。有北宋学者云:“五代学校不修,学者多各从其师,是以庐山有白鹿洞书院,嵩阳、岳麓亦各有书院,国朝各赐以书籍。后库序之教兴,而所谓书院者,未之或闻矣。”南宋朱熹重建白鹿洞书院,有官员谓:“国朝偃武崇文,首善太学,其后天下州郡始相继有请建书院以养士。”据此材料,无法得出的结论是( )

A.五代时学校凋敝、书院兴起 B.宋代书院成为科举考试与人才培养中心C.宋代崇文抑武,推动书院发展 D.北宋一度出现学校兴盛而书院衰落的现象

12.1972 年,联合国教科文组织通过《世界遗产公约》,旨在集各国之力,对日益遭到损毁的文化和自然遗产实施有效保护。《世界遗产公约》( )

A.是关于古迹保护的第一个国际宪章 B.首次以立法方式进行现代意义上的保护C.完善了对文化遗产的认识 D.充分肯定文化遗产“突出的普遍价值”

在禁止私学的同时,秦始皇还采纳李斯等人的建议,“以吏为师,以法为教”。汉武帝不仅采纳董仲舒的建议兴办太学,还下令在全国各郡县设立学校以推广儒学。由此可见,两位帝王都注重

以思想统一维护统治秩序 B.垄断教育和教化百姓C.在思想文化领域涤荡旧制 D.引导民间舆论的方向

良渚文化是铜石并用时代的文化,距今约 5250—4150 年。良渚出土的工具有镰、镞、矛、穿孔斧、穿孔刀等,其中比较特别的是出土了磨制精致的石犁和耘田器。另外, 在古城核心莫角山南侧还发现了 20 万公斤的稻谷堆积遗迹。这表明当时该地区( )

统治阶级主导农田管理和经营 B.农业生产成为重要的经济活动C.国家政权的组织建设能力增强 D.农业技术精耕细作的特征明显

周代祭奠记载,其《祭典》有之曰:“国君有牛享,大夫有羊馈,士有豚犬之奠,庶人有鱼炙之荐,笾豆、脯醢则上下共之。不羞珍矣,不陈庶侈。夫子不以其私欲干国之典”。这反映了当时( )

社会阶层等级森严 B.礼乐制度丰富多彩

C.畜牧业经济的发展 D.等级秩序规范有序

据古籍记载夏、商、周三朝不断有接待“四夷”的活动,如“夏后即位七年,于夷来宾”“ 少康即位三年,方夷来宾”。周朝还专门设立“象胥”这一职官,负责接待四方使节和诸侯宾客,“掌蛮夷闽貉戎狄之国使,掌传王之言而谕说焉,以和亲之”。上述现象表明( )

华夏认同观念促进了民族交融 B.天下共主的局面促成国家统一C.中央王朝注重与周边民族交流 D.各个民族之间实现了和谐平等

晋景公十二年(前 588),“晋作六军”。对此,杨伯俊注曰:“晋原有三军,此时增置新中上、下三军,共六军。三军原各有将佐,计六卿,今增置新三军,亦各有将佐, 增六人为卿”。新增的六人是:韩厥、赵括、巩朔、韩穿、荀雅、赵旃。其中多为赵氏、韩氏。“晋作六军”可用于说明,晋国当时( )

世卿世禄趋于解体 B.晋卿势力不断膨胀

C.宗法体系逐渐强化 D.军事实力空前强大

荀子认为如果“上好礼义,尚贷使能,无贪利之心,则下亦将綦辞让,致忠信,而谨于臣了矣”,就会“赏不用而民劝,罚不用而民服,故令不烦而俗美”。《韩非子·难三》指

出“明主之道,赏必出平公利。赏普向轨……重罚者必有恶名”。两者的思想主张意在强调 ( )

道德白律是构建和谐社会的前提 B.统治者对实现社会公正具有重要影响C.礼法结合是国家治理的主要手段 D.血缘是维护社会等级秩序的政治 T 具

英国著名历史学家汤因比认为:“始皇帝并吞六国之后,进而废置各国的王室和封建贵族,并由秦国的官僚处理政事,这项激烈的措施使得这些牺牲者感到难以忍受之苦,这些强硬作风使他们因敏锐地感受到失去独立而更加难以忍受。”由此可知,秦二世而亡

( )

在于凝聚力的缺失 B.统治者的残暴是主因

C.源于统治疆域扩大 D.由治理举措过激而致

秦统一以前,粮价较稳定,大致粟石三十钱左右。秦朝统一全国后,粮价急剧上涨,

《史记·秦始皇本纪》记载,始皇六年(前 216 年),关中“米石千六百”。这一变化可能是源于( )

农民起义导致社会动荡 B.法家统治思想阻碍农业发展C.大兴土木使得民失农时 D.长期战乱后的社会经济凋敝

据史书记载,汉武帝后期颁布《沈命法》:“群盗起不发觉,发觉而捕弗满品者,二千石以下至小吏主者皆死。其后小吏畏诛,虽有盗不敢发,恐不能得,坐课累府,府亦使其不言。故盗贼浸多,上下相为匿,以文辞避法焉。”这表明,武帝后期( )

酷吏治国效能减退 B.皇帝权威遭受冲击

C.土地兼并激化矛盾 D.官员腐败效率低下

西汉时期设立的郡大小差异较大。例如今之河南省,包括了汉代河南、汝阳、南阳等 6 郡;今之山西省,包括了汉代河东、太原、上党等 5 郡;会稽郡辖区相当于今之浙江、福建省;豫章郡辖区相当于今之江西省。这种状况反映了汉代( )

王国严重威胁中央集权 B.地方行政体制混乱无序C.区域开发和发展不平衡 D.对边疆地区的管理薄弱

东晋初年为北方移民设置沿用其原籍的郡名、县名的安置点,称侨郡、侨县,并任命流民中的士族担任郡守、县令。侨人户籍称“白籍”,不算正式编户,不必承担国家税役。该政策的实施( )

引发了西北少数民族内迁 B.实现了社会成员身份平等C.推动了南方土地的开垦 D.加强了中央对地方的控制

酪类食品原是北方游牧民族的食物。到魏晋时期,出身士族大家以豪奢著称的王济在招待从江南远来洛阳的客人陆机时曾指着羊酪炫耀其生活。据此可知( )

魏晋时期北方农业生产有所衰退 B.民族交融丰富了中原的物质生活C.经济重心已经从中原逐渐南移 D.长期战乱使魏晋士族生活不稳定

随着渤海政权的不断发展,唐朝在渤海国设立羁縻府州,唐渤交流密切,加上渤海积极开展对日交往,因此尽管渤海国自身未能保留下文献记载,但是在唐朝和日本文献中留下了相对丰富的记录。特别是唐幽州行军司马张建章出使渤海后根据见闻写了《渤海国记》,相关内容为《新唐书·渤海传》吸纳,为我们保留了大量渤海鼎盛时期的制度、文化记录。与此同时,由于文献史料较为有限,有关渤海国都城建制、结构功能、文化

特征等层面还需依靠考古材料加以深层揭示。由此可见( )

考古资料与文献的互证才能确证史实 B.私人撰述的史料价值往往高于正史C.边疆史疑难问题的最终解决须经考古 D.历史研究需审视多类型史料的价值 26.贞观年间,分置十道,设按察使、采访使等官职。开元年间“按察、采访等使以理州县,节度、团练等使以督府军事。租庸、转运、盐铁等使以毓财货。其余细务因事置使

者,不可悉数。”这说明( )

A.道开始负责各个州县行政事务 B.中央对地方管理力度不断增强C.地方的行政区划不断走向细化 D.民政与司法职权分离趋向明显

钱穆在《中国经济史》中写道:“两税制乃用钱纳税,实乃妨农而利商。史载:‘定税之数,皆计缗钱,纳税之时,多配绫绢。’纳税人以所供非所业,必将增价以买所无, 减价以售所有,使豪家大商得益,而农民日困。当时如无钱币,则可代实物。但物与钱的比例并不固定,时有涨落。”由此可知,两税法的实施( )

使农民面临双重剥削 B.增加了政府财赋收入

C.促进了商品经济发展 D.有利于抑制土地兼并

唐代尚书省实行制敕、管理行政的会商制度,尚书省的首脑机构都省有都堂会议。六部尚书每天上午都前往都省,有事则开会商讨,午时则在都堂会食,下午仍回本部处置都务。这一会商制度( )

提高了中央政府决策效率 B.对宰相政务工作有监督作用

C.有助于权力的制约和平衡 D.有利于行政部门的分工协作

公元 263 年,魏灭蜀。司马昭命有司撰访吴地图,为灭吴做准备。针对汉代地图不设比例尺、方位不准的缺点,司空裴秀使用比例尺绘制《禹贡地域图》。据此可知( )

印刷技术落后制约了科技进步 B.科学技术服务于社会生产C.科技发展与国家需求相辅相成 D.国家统一促进科技的创新

魏晋时期,玄学家把老庄“无为”“自然”思想发扬光大,如阮籍、嵇康等认为,无君无臣的“自然”状态才是最美好的。陶渊明的“桃花源”之梦,就是由一群“避秦”者所建成的一个“无君”的美丽家园。据此可知,当时( )

集权体制弱化促进了思想活跃 B.文学创作汇聚百家之长C.战乱割据阻碍了传统文化交流 D.门阀士族垄断文化资源

二、材料分析题

阅读材料,完成下列问题。(16 分)

材料一 西周的学校教育……教师既行教事,又兼管国家的日常事务,形成了“官师合一”的局面;教学场所同时也是举行祭祀、飨射、治历、望气、布政等日常国事的场所…… 春秋战国时期,官学赖以生存的政治、经济基础逐渐瓦解……对士的需要激增,于是平民中涌现出一批新的士,士也逐渐成为知识分子的通称。士阶层的壮大为私学的产生提供了必要的师资条件……私学是由私人授徒办学的教学组织形式……战国时期,随着社会局势的巨变和民间学术文化的发展,又有许多哲人、学者投身于教育行列,专以一家之言立教。春秋战国时期的私学……自由讲学,各具特色;为诸家学派的基地;是参议时政的论坛……游学列国,进行学术传播和交流。

——摘编自杨宁一主编《历史学习新视野新知识》材料二 一个青年跑进太学求学,毕业后,派到地方服务。待服务地方行政有了政绩,再经长官察选到中央,又须经过中央一番规定的考试,然后才开始正式入仕。那是当时入仕从政的唯一正途,政府的一切官吏,几乎全由此项途径出身。这样的政府,我们再也不能叫它做贵族政府……我们只能叫它做读书人的政府,或称士人政府。

——摘编自钱穆《中国历史政治得失》材料三 西汉初年的景帝时期,出生于今安徽的文翁来成都任蜀郡守,他“见蜀地僻陋, 有蛮夷风”(《汉书·循吏传》),遂将教育文化事业放在首位……选拔青年人亲自进行教育,并派到长安去学习数年,学成之后用作各级官吏,带动各地的教化……在成都开办学校,校中学子在课堂之外还必须经常到各地有所实践。一段时间之后,效果大显,人才辈出,风气大变。“由是大化,蜀地学于京师者比齐鲁焉。至武帝时,乃令天下郡国

皆立学校官,自文翁为始云。文翁终于蜀,吏民为立祠堂,岁时祭祀不绝。至今巴蜀好文雅,文翁之化也。”(《汉书·循吏传》)

——摘编自袁庭栋《天府的记忆》

根据材料一,概括指出西周学校教育的特点。说明该特点到春秋战国时期发生的变化及原因。(7 分)

材料二反映了当时怎样的选官制度?为什么“这样的政府,我们再也不能叫它做贵族政府”?(2 分)

根据材料三,概括指出文翁办教育的特点及其贡献。(4 分)

综合上述材料,分析西周到西汉教育对社会发展的功能。(3 分)

“大一统秩序”的重生之路——三国两晋南北朝。阅读材料,回答问题。(12 分)

材料一 中国处于单一政权的统治之下是常态……南北朝都不代表“常态”,但又都以不同的方式推动了“回归”……中国历史的连续性是举世无双的,但“连续性”并不是说一成不变,它是一个动态进程,是在各种波动和“变态”中体现出来……

——阎步克《波峰与波谷》

材料二 三纲者,何谓也?谓君臣、父子、夫妇也。

——班固等《白虎通·三纲六纪》汉末魏晋时期,经学之风的深刻影响对社会秩序和人伦纲常造成了重大破坏。

——韩东育《关于汉末魏晋世风的历史考察》材料三 长江流域原本“刀耕水耨”的原始耕垦方式逐渐得到改变……越来越注重

精耕细作。东晋政府鉴于江淮地介南北之间,适宜在水稻收割后安排三麦(旱作物)的种植,以济匮乏,于是下诏:”……投秋下种,至夏而熟,继新故之交,于以周济,所益甚大。”

——徐臣攀《汉唐时期农耕区拓展研究》材料四 晋宋以来,号洛阳为荒上……长江以北,尽是夷狄。……昨至洛阳,始知衣

冠士族。并在中原。礼仪富盛,人物殷富。庆之因此羽仪服式悉如魏法,江表士庶竞相模楷。

——摘编自《洛阳伽蓝记》

材料五

根据材料并结合所学知识,分析魏晋南北朝的历史之“变态”的主要表现。(6 分)

根据材料并结合所学知识.指出魏晋南北朝的历史之“变态”中所蕴含的“回归”的因素,并说明“回归”后的隋唐是否是秦汉的“复刻”。(6 分)

文明的交流。阅读材料,回答问题。(12 分)

材料一 亚历山大的征服战争,罗马帝国的扩张,阿拉伯帝国的征服……无疑是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件,但横贯亚欧大陆丝绸古道上的商队来往,联系太平洋西海岸、印度洋、地中海……诸海航路的船只航行,对传播生产技术、文化知识于古代世界各地也许是更为重要的。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史古代史编(上卷)》

材料二 阿拉伯地处欧、亚、非三洲要冲,在沟通东西方文化上起着特殊的作用。阿拉伯人在继承了人类文化遗产之后,经过消化、吸收、发明、创造,又把它贡献给了人类, 从而对东西方文化产生了巨大的影响。

——黄运发《略论阿拉伯—伊斯兰文化的成因成就和世界影响》材料三 古代日本文化主要得益于中国文化的影响,从 3 世纪开始,中国的汉字和汉文、儒学、律令制度逐渐向日本传播,到唐代达到高峰,正是在中国文化的影响下,奈良时代的日本出现了文化发展的高潮,模仿唐朝在中央设太学、地方设国学,日本人还利用汉字创制了本国文字。

——孟广林 《世界中世纪史》

材料四 哥伦布交流:植物、动物、微生物和人

1492 年 哥伦布到达新大陆,生物交流开始

16 世纪初 马和牛被引进到新大陆

1510 年 西班牙殖民地开始进口奴隶劳动力

1555 年 中国出现最早的玉米种植记录

16 世纪 70 年代 巴西成为主要的奴隶输入地

16 世纪 80 年代 巴西成为世界最重要的蔗糖产地

约 1700 年 欧洲人渗透地区的美洲土著人口下降 60%-80%

18 世纪初 咖啡风靡欧洲和中东、巴西和印度尼西亚开始生产咖啡

——摘自菲利普·费尔南德兹-阿迈斯托著《世界一部历史》

概括材料一中作者对古代的征服和扩张战争的观点,并结合所学简要分析亚历山大征服战争的影响。(3 分)

根据材料二并结合所学知识,举例说明阿拉伯对东西方文化交流的作用。(3 分)

根据材料三结合所学知识,举例说明历史上中华文化对日本的影响。(2 分)

根据材料四并结合所学知识,简要评价“哥伦布交流”。(4 分)

参考答案:

01-05 ADDBD 06-10 ADBAD

11-15 BDABD 16-20 CBBAC

21-25 ACCBD 26-30 BADCA

31.(1)特点:“官师合一”(教师监管教学和国家事务);教学场所兼行国事。变化:平民教育兴起;私学出现并迅速发展。

原因:分封制瓦解;井田制崩溃;士阶层壮大;哲人、学者投身教育。

察举制。原因:通过太学求学、中央考核,取代了贵族世袭为官。

特点:主动性(派遣学习)示范性(言传身教)实践性(各地实践);贡献:教育选拔出大量人才;推动了蜀地教育的发展和社会风气的转变;推动全国各郡国设立学校,初步建立了地方教育系统。

维护社会稳定(巩固统治);促进人才培养;提高官员文化素质;推动社会政治进步;推动社会思想文化、风俗的转变。

32.(1)政治上:社会分裂动荡,政权更迭频繁,社会秩序和人伦纲常遭到破坏。经济上:江南开发,南北经济发展趋衡。

民族关系上:北方胡汉、南方蛮汉的交往、交流,民族交融。

(2)因素政治:为实现统一进行战争,并多次出现短暂或局部的统一; 经济:江南开发推动南方经济尤其是农业的发展,南北差距缩小;

民族:南北方都出现了民族交融的局面,推动多元一体格局的复现。不是复刻。 原因:回归后的隋唐政治上重回“大一统”;产生了新的选官制度科举制;新的中央官制省六部制;赋税制度发生变化:租调制到租庸调制到两税法;经济重心逐渐南移;“中国人”的涵义更加丰富

33.(1)观点:古代的征服和扩张战争是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件。影响:①给当地人民带来了深重灾难;②客观上促进了东西方文化交流

①阿拉伯成为东西方文化交流的桥梁。②阿拉伯人把中国的发明创造传入西方,对西方社会经济的发展产生了无法估量的影响;③阿拉伯—伊斯兰文化在 自然科学领域的成就对西方影响尤为突出,促进了欧洲自然科学的建立。

秦汉之际中国移民把农业技术出入日本;推动了“大化改新”,建立中央集权制度。

评价:①促进了物种的相互交流,改变世界的生态面貌;②改变了人们的经济生产方式和生活习惯;③促进了人口的交流,改变了部分地区的人口结构;

④使文明区域分散、隔绝的状态被打破,地域性历史逐渐演变为世界历史;⑤有 利于世界市场的形成。

历史试题

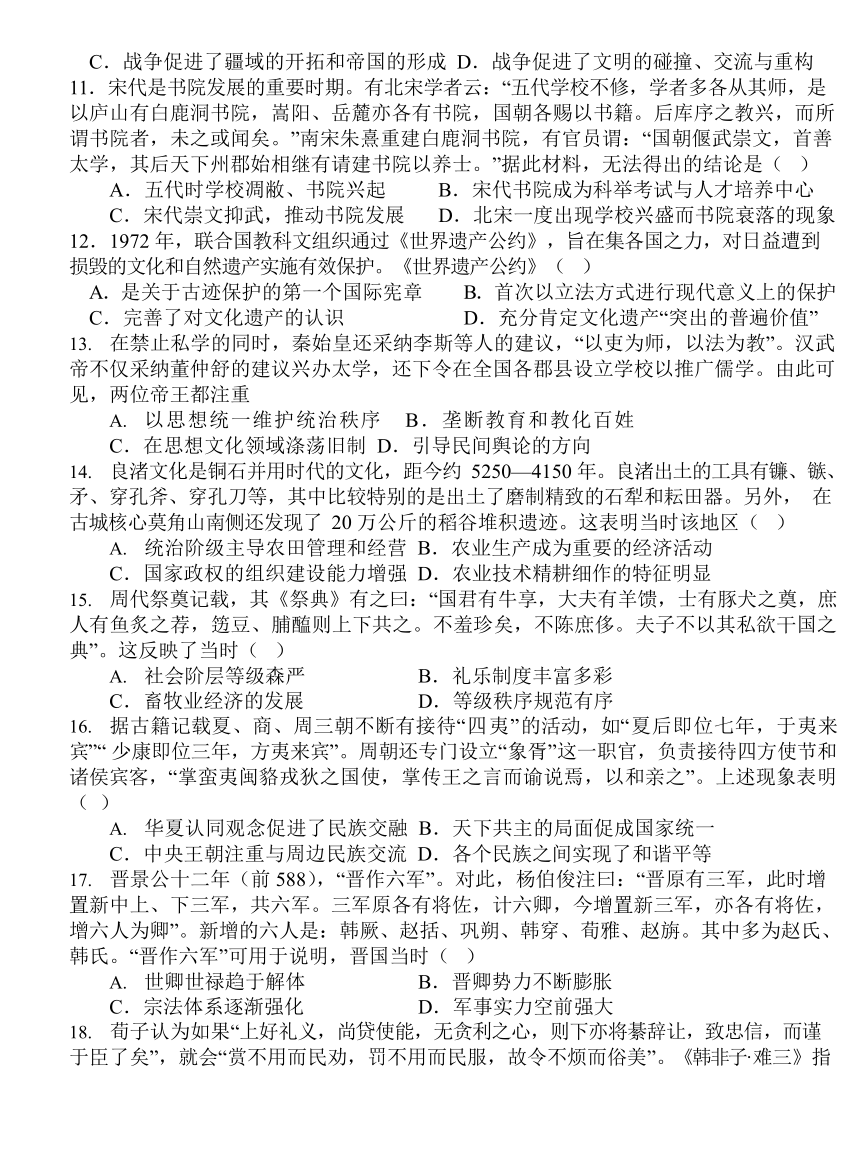

一、单选题

1.1825 年,魏源编撰的《皇朝经世文编》以吏政、户政、礼政等八纲为主要内容,常为当时施政之依据,风行海内。1841 年,魏源编撰的《海国图志》是中国近代最早介绍外国历史地理的书籍之一,印行数量不大。这反映了当时的中国( )

A.社会主流观念滞后于时代潮流 B.师夷长技思想萌发C.经世思想成为挽救危机的法宝 D.程朱理学逐步完善

有学者指出:“中国佛教……僧人出家,还要尊敬父母,忠于国君,僧人也提倡忠君爱国。所以中国的寺院有的称为‘护国寺’,有的称‘报国寺’。……慧远在庐山讲经,就讲诵儒家的《丧服经》,阐述服丧的问题。”对材料推断最合理的是( )

中国佛教与儒家思想逐渐趋同 B.佛教被统治者改造成精神统治工具C.中国佛教与儒家争夺正统地位 D.佛教深受中国文化浸润利于其传播

下表为世界不同地区古代文明的重要成果。这表明( )

地区 成果

两河流域 城邦治理、泥版文书、法典、学校以及帝国的实践

埃及 国家治理、象形文字、金字塔、灌溉农业

古罗马 共和制、拉丁文、大竞技场、罗马法、地中海诸国的一统

中国 大一统、统一多民族国家的治理、科举制、四大发明

世界古代文明发展普遍缺乏连续性 B.文明优劣取决于生产力的发展水平C.文明的发展以地区间的交流为前提 D.不同地区文明带有鲜明的地域特征

有学者指出,自然法作为一种“原则”,即民主、平等、公平的原则,是构成近代西欧高效制度的关键特征。这种以自然法为基础的制度起源于罗马法的所有权制度,以及由这一制度产生的罗马保民官制度等等,就是保护无权者以对抗掌权者。由此可知

自然法是近代西方民主政治发展的根本动力B.罗马开创的法律和制度对后世具有深刻影响C.自然法是罗马法律制度体系中最重要的内容D.罗马法的本质特征是保障无权者对抗有权者

以下四项表述可以从史实直接推断出结论的是 ( )

C 20 世纪末,新加坡公布了“孝顺尊长”“忠诚承诺”“和谐沟通”等内容的家庭价值观 新加坡是西方文化占主导的移民社会

D “难民奥林匹克运动员代表队”作为一支不分国界的队伍参加了里约奥运会和东京奥运会 难民问题已得国际社会的关注

B.B C.C D.D

保留地是美国人对印第安人驱逐的最后地区。它的作用就是把印第安人与白人社区隔离开来,负担“文明开化”的功能,迫使保留地印第安人采取白人的生活方式。在政府支持下,宗教团体和传教士开赴印第安人的居住区进行大规模地传教活动。伴随西进运动, 从 19 世纪前期开始,广泛在印第安人居住区实行。该制度最重要的影响是( )

促进资本主义工业的发展 B.改变了北美洲的族群结构C.导致美国长期的种族矛盾 D.南北矛盾激化且不可调和

以下考古成果与历史解释对应准确的是( )

考古成果 历史解释

A 四川西昌发现王莽时期的一处窖藏,出土铜锭 4 个和铸造货币的 钱范 5 块 汉代西南地区商品经济发达

B 湖北荆州西汉墓出土“南郡簿”记载,南郡“免老”(对老人免征税役)人数共 2966 人,平均每县 174 人 汉代推行轻徭薄赋政策

C 敦煌出土的部分唐代借贷文书上有担保物和保人的记载 唐朝时开始出现实物借贷

D 中国新疆和中亚地区考古发现一批 6—8 世纪粟特(西域古政权) 铸造的圆形方孔钱币,上有“开元通宝”等汉字 丝绸之路推动中原文化传播

B.B C.C D.D

吴仁敬等在《中国陶瓷史》中写道:“明人对于瓷业,无论在意匠上、形式上,其技术均渐臻至完成之顶点。而永乐以降,因波斯、阿拉伯艺术之东渐,与我国原有之艺术相融合,对瓷业上,更发生一种异样之精彩。”由此可知,当时

朝贡贸易获得快速发展 B.中外文明交流较为活跃C.西学东渐之风颇为兴盛 D.中国陶瓷技术领先世界

梁启超说∶“当十八世纪之末年,拿破仑蹂躏意大利,其时意大利已支离灭裂,分为十五小国。拿破仑铁鞭一击,合而为三,置之法政府督治之下。虽然,意大利此后之独立,实拿破仑之赐也。拿破仑实意大利之第一恩人也。”这一观点( )

认为拿破仑推动了民族主义发展 B.对拿破仑战争影响做出全面评价C.表明拿破仑实质上促成欧洲联合 D.弱化了拿破仑对外战争的破坏性

英国历史学家汤因比认为“战争让文明更加文明”。关于战争的影响,从人类文明发展的角度,下列理解准确的有( )

战争促进了科技的创新和财富的积累 B.战争导致了人口的减少与生产的破坏

C.战争促进了疆域的开拓和帝国的形成 D.战争促进了文明的碰撞、交流与重构11.宋代是书院发展的重要时期。有北宋学者云:“五代学校不修,学者多各从其师,是以庐山有白鹿洞书院,嵩阳、岳麓亦各有书院,国朝各赐以书籍。后库序之教兴,而所谓书院者,未之或闻矣。”南宋朱熹重建白鹿洞书院,有官员谓:“国朝偃武崇文,首善太学,其后天下州郡始相继有请建书院以养士。”据此材料,无法得出的结论是( )

A.五代时学校凋敝、书院兴起 B.宋代书院成为科举考试与人才培养中心C.宋代崇文抑武,推动书院发展 D.北宋一度出现学校兴盛而书院衰落的现象

12.1972 年,联合国教科文组织通过《世界遗产公约》,旨在集各国之力,对日益遭到损毁的文化和自然遗产实施有效保护。《世界遗产公约》( )

A.是关于古迹保护的第一个国际宪章 B.首次以立法方式进行现代意义上的保护C.完善了对文化遗产的认识 D.充分肯定文化遗产“突出的普遍价值”

在禁止私学的同时,秦始皇还采纳李斯等人的建议,“以吏为师,以法为教”。汉武帝不仅采纳董仲舒的建议兴办太学,还下令在全国各郡县设立学校以推广儒学。由此可见,两位帝王都注重

以思想统一维护统治秩序 B.垄断教育和教化百姓C.在思想文化领域涤荡旧制 D.引导民间舆论的方向

良渚文化是铜石并用时代的文化,距今约 5250—4150 年。良渚出土的工具有镰、镞、矛、穿孔斧、穿孔刀等,其中比较特别的是出土了磨制精致的石犁和耘田器。另外, 在古城核心莫角山南侧还发现了 20 万公斤的稻谷堆积遗迹。这表明当时该地区( )

统治阶级主导农田管理和经营 B.农业生产成为重要的经济活动C.国家政权的组织建设能力增强 D.农业技术精耕细作的特征明显

周代祭奠记载,其《祭典》有之曰:“国君有牛享,大夫有羊馈,士有豚犬之奠,庶人有鱼炙之荐,笾豆、脯醢则上下共之。不羞珍矣,不陈庶侈。夫子不以其私欲干国之典”。这反映了当时( )

社会阶层等级森严 B.礼乐制度丰富多彩

C.畜牧业经济的发展 D.等级秩序规范有序

据古籍记载夏、商、周三朝不断有接待“四夷”的活动,如“夏后即位七年,于夷来宾”“ 少康即位三年,方夷来宾”。周朝还专门设立“象胥”这一职官,负责接待四方使节和诸侯宾客,“掌蛮夷闽貉戎狄之国使,掌传王之言而谕说焉,以和亲之”。上述现象表明( )

华夏认同观念促进了民族交融 B.天下共主的局面促成国家统一C.中央王朝注重与周边民族交流 D.各个民族之间实现了和谐平等

晋景公十二年(前 588),“晋作六军”。对此,杨伯俊注曰:“晋原有三军,此时增置新中上、下三军,共六军。三军原各有将佐,计六卿,今增置新三军,亦各有将佐, 增六人为卿”。新增的六人是:韩厥、赵括、巩朔、韩穿、荀雅、赵旃。其中多为赵氏、韩氏。“晋作六军”可用于说明,晋国当时( )

世卿世禄趋于解体 B.晋卿势力不断膨胀

C.宗法体系逐渐强化 D.军事实力空前强大

荀子认为如果“上好礼义,尚贷使能,无贪利之心,则下亦将綦辞让,致忠信,而谨于臣了矣”,就会“赏不用而民劝,罚不用而民服,故令不烦而俗美”。《韩非子·难三》指

出“明主之道,赏必出平公利。赏普向轨……重罚者必有恶名”。两者的思想主张意在强调 ( )

道德白律是构建和谐社会的前提 B.统治者对实现社会公正具有重要影响C.礼法结合是国家治理的主要手段 D.血缘是维护社会等级秩序的政治 T 具

英国著名历史学家汤因比认为:“始皇帝并吞六国之后,进而废置各国的王室和封建贵族,并由秦国的官僚处理政事,这项激烈的措施使得这些牺牲者感到难以忍受之苦,这些强硬作风使他们因敏锐地感受到失去独立而更加难以忍受。”由此可知,秦二世而亡

( )

在于凝聚力的缺失 B.统治者的残暴是主因

C.源于统治疆域扩大 D.由治理举措过激而致

秦统一以前,粮价较稳定,大致粟石三十钱左右。秦朝统一全国后,粮价急剧上涨,

《史记·秦始皇本纪》记载,始皇六年(前 216 年),关中“米石千六百”。这一变化可能是源于( )

农民起义导致社会动荡 B.法家统治思想阻碍农业发展C.大兴土木使得民失农时 D.长期战乱后的社会经济凋敝

据史书记载,汉武帝后期颁布《沈命法》:“群盗起不发觉,发觉而捕弗满品者,二千石以下至小吏主者皆死。其后小吏畏诛,虽有盗不敢发,恐不能得,坐课累府,府亦使其不言。故盗贼浸多,上下相为匿,以文辞避法焉。”这表明,武帝后期( )

酷吏治国效能减退 B.皇帝权威遭受冲击

C.土地兼并激化矛盾 D.官员腐败效率低下

西汉时期设立的郡大小差异较大。例如今之河南省,包括了汉代河南、汝阳、南阳等 6 郡;今之山西省,包括了汉代河东、太原、上党等 5 郡;会稽郡辖区相当于今之浙江、福建省;豫章郡辖区相当于今之江西省。这种状况反映了汉代( )

王国严重威胁中央集权 B.地方行政体制混乱无序C.区域开发和发展不平衡 D.对边疆地区的管理薄弱

东晋初年为北方移民设置沿用其原籍的郡名、县名的安置点,称侨郡、侨县,并任命流民中的士族担任郡守、县令。侨人户籍称“白籍”,不算正式编户,不必承担国家税役。该政策的实施( )

引发了西北少数民族内迁 B.实现了社会成员身份平等C.推动了南方土地的开垦 D.加强了中央对地方的控制

酪类食品原是北方游牧民族的食物。到魏晋时期,出身士族大家以豪奢著称的王济在招待从江南远来洛阳的客人陆机时曾指着羊酪炫耀其生活。据此可知( )

魏晋时期北方农业生产有所衰退 B.民族交融丰富了中原的物质生活C.经济重心已经从中原逐渐南移 D.长期战乱使魏晋士族生活不稳定

随着渤海政权的不断发展,唐朝在渤海国设立羁縻府州,唐渤交流密切,加上渤海积极开展对日交往,因此尽管渤海国自身未能保留下文献记载,但是在唐朝和日本文献中留下了相对丰富的记录。特别是唐幽州行军司马张建章出使渤海后根据见闻写了《渤海国记》,相关内容为《新唐书·渤海传》吸纳,为我们保留了大量渤海鼎盛时期的制度、文化记录。与此同时,由于文献史料较为有限,有关渤海国都城建制、结构功能、文化

特征等层面还需依靠考古材料加以深层揭示。由此可见( )

考古资料与文献的互证才能确证史实 B.私人撰述的史料价值往往高于正史C.边疆史疑难问题的最终解决须经考古 D.历史研究需审视多类型史料的价值 26.贞观年间,分置十道,设按察使、采访使等官职。开元年间“按察、采访等使以理州县,节度、团练等使以督府军事。租庸、转运、盐铁等使以毓财货。其余细务因事置使

者,不可悉数。”这说明( )

A.道开始负责各个州县行政事务 B.中央对地方管理力度不断增强C.地方的行政区划不断走向细化 D.民政与司法职权分离趋向明显

钱穆在《中国经济史》中写道:“两税制乃用钱纳税,实乃妨农而利商。史载:‘定税之数,皆计缗钱,纳税之时,多配绫绢。’纳税人以所供非所业,必将增价以买所无, 减价以售所有,使豪家大商得益,而农民日困。当时如无钱币,则可代实物。但物与钱的比例并不固定,时有涨落。”由此可知,两税法的实施( )

使农民面临双重剥削 B.增加了政府财赋收入

C.促进了商品经济发展 D.有利于抑制土地兼并

唐代尚书省实行制敕、管理行政的会商制度,尚书省的首脑机构都省有都堂会议。六部尚书每天上午都前往都省,有事则开会商讨,午时则在都堂会食,下午仍回本部处置都务。这一会商制度( )

提高了中央政府决策效率 B.对宰相政务工作有监督作用

C.有助于权力的制约和平衡 D.有利于行政部门的分工协作

公元 263 年,魏灭蜀。司马昭命有司撰访吴地图,为灭吴做准备。针对汉代地图不设比例尺、方位不准的缺点,司空裴秀使用比例尺绘制《禹贡地域图》。据此可知( )

印刷技术落后制约了科技进步 B.科学技术服务于社会生产C.科技发展与国家需求相辅相成 D.国家统一促进科技的创新

魏晋时期,玄学家把老庄“无为”“自然”思想发扬光大,如阮籍、嵇康等认为,无君无臣的“自然”状态才是最美好的。陶渊明的“桃花源”之梦,就是由一群“避秦”者所建成的一个“无君”的美丽家园。据此可知,当时( )

集权体制弱化促进了思想活跃 B.文学创作汇聚百家之长C.战乱割据阻碍了传统文化交流 D.门阀士族垄断文化资源

二、材料分析题

阅读材料,完成下列问题。(16 分)

材料一 西周的学校教育……教师既行教事,又兼管国家的日常事务,形成了“官师合一”的局面;教学场所同时也是举行祭祀、飨射、治历、望气、布政等日常国事的场所…… 春秋战国时期,官学赖以生存的政治、经济基础逐渐瓦解……对士的需要激增,于是平民中涌现出一批新的士,士也逐渐成为知识分子的通称。士阶层的壮大为私学的产生提供了必要的师资条件……私学是由私人授徒办学的教学组织形式……战国时期,随着社会局势的巨变和民间学术文化的发展,又有许多哲人、学者投身于教育行列,专以一家之言立教。春秋战国时期的私学……自由讲学,各具特色;为诸家学派的基地;是参议时政的论坛……游学列国,进行学术传播和交流。

——摘编自杨宁一主编《历史学习新视野新知识》材料二 一个青年跑进太学求学,毕业后,派到地方服务。待服务地方行政有了政绩,再经长官察选到中央,又须经过中央一番规定的考试,然后才开始正式入仕。那是当时入仕从政的唯一正途,政府的一切官吏,几乎全由此项途径出身。这样的政府,我们再也不能叫它做贵族政府……我们只能叫它做读书人的政府,或称士人政府。

——摘编自钱穆《中国历史政治得失》材料三 西汉初年的景帝时期,出生于今安徽的文翁来成都任蜀郡守,他“见蜀地僻陋, 有蛮夷风”(《汉书·循吏传》),遂将教育文化事业放在首位……选拔青年人亲自进行教育,并派到长安去学习数年,学成之后用作各级官吏,带动各地的教化……在成都开办学校,校中学子在课堂之外还必须经常到各地有所实践。一段时间之后,效果大显,人才辈出,风气大变。“由是大化,蜀地学于京师者比齐鲁焉。至武帝时,乃令天下郡国

皆立学校官,自文翁为始云。文翁终于蜀,吏民为立祠堂,岁时祭祀不绝。至今巴蜀好文雅,文翁之化也。”(《汉书·循吏传》)

——摘编自袁庭栋《天府的记忆》

根据材料一,概括指出西周学校教育的特点。说明该特点到春秋战国时期发生的变化及原因。(7 分)

材料二反映了当时怎样的选官制度?为什么“这样的政府,我们再也不能叫它做贵族政府”?(2 分)

根据材料三,概括指出文翁办教育的特点及其贡献。(4 分)

综合上述材料,分析西周到西汉教育对社会发展的功能。(3 分)

“大一统秩序”的重生之路——三国两晋南北朝。阅读材料,回答问题。(12 分)

材料一 中国处于单一政权的统治之下是常态……南北朝都不代表“常态”,但又都以不同的方式推动了“回归”……中国历史的连续性是举世无双的,但“连续性”并不是说一成不变,它是一个动态进程,是在各种波动和“变态”中体现出来……

——阎步克《波峰与波谷》

材料二 三纲者,何谓也?谓君臣、父子、夫妇也。

——班固等《白虎通·三纲六纪》汉末魏晋时期,经学之风的深刻影响对社会秩序和人伦纲常造成了重大破坏。

——韩东育《关于汉末魏晋世风的历史考察》材料三 长江流域原本“刀耕水耨”的原始耕垦方式逐渐得到改变……越来越注重

精耕细作。东晋政府鉴于江淮地介南北之间,适宜在水稻收割后安排三麦(旱作物)的种植,以济匮乏,于是下诏:”……投秋下种,至夏而熟,继新故之交,于以周济,所益甚大。”

——徐臣攀《汉唐时期农耕区拓展研究》材料四 晋宋以来,号洛阳为荒上……长江以北,尽是夷狄。……昨至洛阳,始知衣

冠士族。并在中原。礼仪富盛,人物殷富。庆之因此羽仪服式悉如魏法,江表士庶竞相模楷。

——摘编自《洛阳伽蓝记》

材料五

根据材料并结合所学知识,分析魏晋南北朝的历史之“变态”的主要表现。(6 分)

根据材料并结合所学知识.指出魏晋南北朝的历史之“变态”中所蕴含的“回归”的因素,并说明“回归”后的隋唐是否是秦汉的“复刻”。(6 分)

文明的交流。阅读材料,回答问题。(12 分)

材料一 亚历山大的征服战争,罗马帝国的扩张,阿拉伯帝国的征服……无疑是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件,但横贯亚欧大陆丝绸古道上的商队来往,联系太平洋西海岸、印度洋、地中海……诸海航路的船只航行,对传播生产技术、文化知识于古代世界各地也许是更为重要的。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史古代史编(上卷)》

材料二 阿拉伯地处欧、亚、非三洲要冲,在沟通东西方文化上起着特殊的作用。阿拉伯人在继承了人类文化遗产之后,经过消化、吸收、发明、创造,又把它贡献给了人类, 从而对东西方文化产生了巨大的影响。

——黄运发《略论阿拉伯—伊斯兰文化的成因成就和世界影响》材料三 古代日本文化主要得益于中国文化的影响,从 3 世纪开始,中国的汉字和汉文、儒学、律令制度逐渐向日本传播,到唐代达到高峰,正是在中国文化的影响下,奈良时代的日本出现了文化发展的高潮,模仿唐朝在中央设太学、地方设国学,日本人还利用汉字创制了本国文字。

——孟广林 《世界中世纪史》

材料四 哥伦布交流:植物、动物、微生物和人

1492 年 哥伦布到达新大陆,生物交流开始

16 世纪初 马和牛被引进到新大陆

1510 年 西班牙殖民地开始进口奴隶劳动力

1555 年 中国出现最早的玉米种植记录

16 世纪 70 年代 巴西成为主要的奴隶输入地

16 世纪 80 年代 巴西成为世界最重要的蔗糖产地

约 1700 年 欧洲人渗透地区的美洲土著人口下降 60%-80%

18 世纪初 咖啡风靡欧洲和中东、巴西和印度尼西亚开始生产咖啡

——摘自菲利普·费尔南德兹-阿迈斯托著《世界一部历史》

概括材料一中作者对古代的征服和扩张战争的观点,并结合所学简要分析亚历山大征服战争的影响。(3 分)

根据材料二并结合所学知识,举例说明阿拉伯对东西方文化交流的作用。(3 分)

根据材料三结合所学知识,举例说明历史上中华文化对日本的影响。(2 分)

根据材料四并结合所学知识,简要评价“哥伦布交流”。(4 分)

参考答案:

01-05 ADDBD 06-10 ADBAD

11-15 BDABD 16-20 CBBAC

21-25 ACCBD 26-30 BADCA

31.(1)特点:“官师合一”(教师监管教学和国家事务);教学场所兼行国事。变化:平民教育兴起;私学出现并迅速发展。

原因:分封制瓦解;井田制崩溃;士阶层壮大;哲人、学者投身教育。

察举制。原因:通过太学求学、中央考核,取代了贵族世袭为官。

特点:主动性(派遣学习)示范性(言传身教)实践性(各地实践);贡献:教育选拔出大量人才;推动了蜀地教育的发展和社会风气的转变;推动全国各郡国设立学校,初步建立了地方教育系统。

维护社会稳定(巩固统治);促进人才培养;提高官员文化素质;推动社会政治进步;推动社会思想文化、风俗的转变。

32.(1)政治上:社会分裂动荡,政权更迭频繁,社会秩序和人伦纲常遭到破坏。经济上:江南开发,南北经济发展趋衡。

民族关系上:北方胡汉、南方蛮汉的交往、交流,民族交融。

(2)因素政治:为实现统一进行战争,并多次出现短暂或局部的统一; 经济:江南开发推动南方经济尤其是农业的发展,南北差距缩小;

民族:南北方都出现了民族交融的局面,推动多元一体格局的复现。不是复刻。 原因:回归后的隋唐政治上重回“大一统”;产生了新的选官制度科举制;新的中央官制省六部制;赋税制度发生变化:租调制到租庸调制到两税法;经济重心逐渐南移;“中国人”的涵义更加丰富

33.(1)观点:古代的征服和扩张战争是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件。影响:①给当地人民带来了深重灾难;②客观上促进了东西方文化交流

①阿拉伯成为东西方文化交流的桥梁。②阿拉伯人把中国的发明创造传入西方,对西方社会经济的发展产生了无法估量的影响;③阿拉伯—伊斯兰文化在 自然科学领域的成就对西方影响尤为突出,促进了欧洲自然科学的建立。

秦汉之际中国移民把农业技术出入日本;推动了“大化改新”,建立中央集权制度。

评价:①促进了物种的相互交流,改变世界的生态面貌;②改变了人们的经济生产方式和生活习惯;③促进了人口的交流,改变了部分地区的人口结构;

④使文明区域分散、隔绝的状态被打破,地域性历史逐渐演变为世界历史;⑤有 利于世界市场的形成。

同课章节目录