第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践 学案(无答案) 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册

文档属性

| 名称 | 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践 学案(无答案) 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 398.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-12 06:55:27 | ||

图片预览

文档简介

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

【课程标准】理解十月革命的世界历史意义。

【学习目标】 1.俄国十月革命的爆发和意义。

2.战时共产主义政策、新经济政策、斯大林模式

【导学案】

一、列宁主义的形成

问题设计1:根据课文P91第1、2段,找出列宁主义形成的背景(经济、政治、阶级、思想、组织)

问题设计2:根据课文P91第2段和P91学习聚焦,找出列宁主义诞生的标志、含义和内容。

问题设计3:根据课文P91第3段,找出列宁主义形成的意义。

二、十月革命的胜利(1917年)

问题设计1:据课文P92历史纵横,找出二月革命的背景、时间、结果、性质。

问题设计2:据课文P92第1、2段,找出《四月提纲》的背景、时间、内容。

问题设计3:据课文P92第2段,找出十月革命的时间、领导者、结果、性质。

问题设计4:据课文P92第3段,找出十月革命的意义。

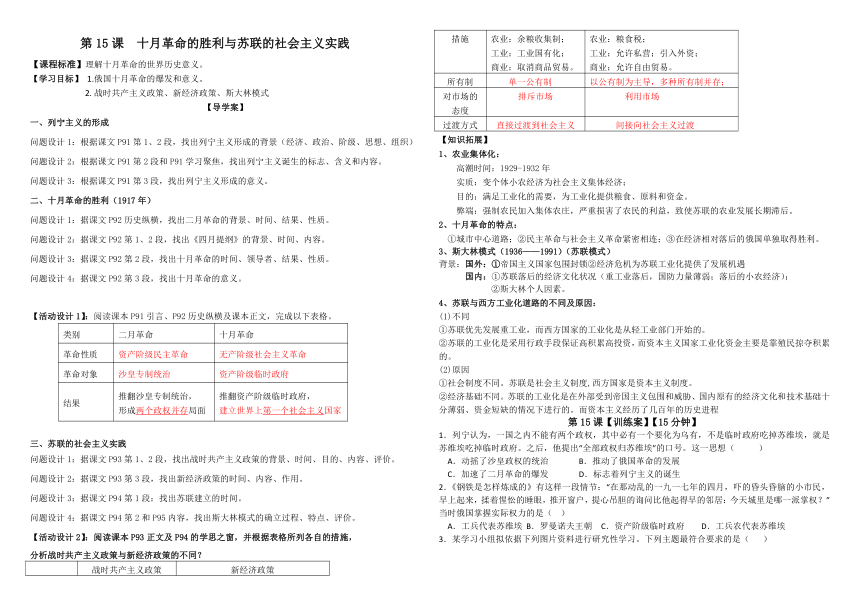

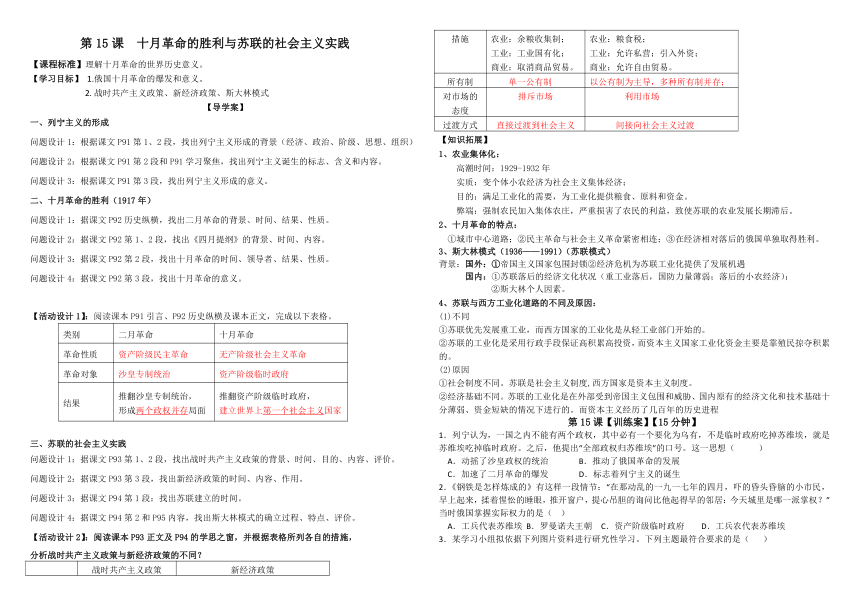

【活动设计1】:阅读课本P91引言、P92历史纵横及课本正文,完成以下表格。

类别 二月革命 十月革命

革命性质 资产阶级民主革命 无产阶级社会主义革命

革命对象 沙皇专制统治 资产阶级临时政府

结果 推翻沙皇专制统治, 形成两个政权并存局面 推翻资产阶级临时政府, 建立世界上第一个社会主义国家

三、苏联的社会主义实践

问题设计1:据课文P93第1、2段,找出战时共产主义政策的背景、时间、目的、内容、评价。

问题设计2:据课文P93第3段,找出新经济政策的时间、内容、作用。

问题设计3:据课文P94第1段:找出苏联建立的时间。

问题设计4:据课文P94第2和P95内容,找出斯大林模式的确立过程、特点、评价。

【活动设计2】:阅读课本P93正文及P94的学思之窗,并根据表格所列各自的措施,

分析战时共产主义政策与新经济政策的不同?

战时共产主义政策 新经济政策

措施 农业:余粮收集制; 工业:工业国有化; 商业:取消商品贸易。 农业:粮食税; 工业:允许私营;引入外资; 商业:允许自由贸易。

所有制 单一公有制 以公有制为主导,多种所有制并存;

对市场的态度 排斥市场 利用市场

过渡方式 直接过渡到社会主义 间接向社会主义过渡

【知识拓展】

农业集体化:

高潮时间:1929-1932年

实质:变个体小农经济为社会主义集体经济;

目的:满足工业化的需要,为工业化提供粮食、原料和资金。

弊端:强制农民加入集体农庄,严重损害了农民的利益,致使苏联的农业发展长期滞后。

十月革命的特点:

①城市中心道路;②民主革命与社会主义革命紧密相连;③在经济相对落后的俄国单独取得胜利。

3、斯大林模式(1936——1991)(苏联模式)

背景:国外:①帝国主义国家包围封锁②经济危机为苏联工业化提供了发展机遇

国内:①苏联落后的经济文化状况(重工业落后,国防力量薄弱;落后的小农经济);

②斯大林个人因素。

4、苏联与西方工业化道路的不同及原因:

(1)不同

①苏联优先发展重工业,而西方国家的工业化是从轻工业部门开始的。

②苏联的工业化是采用行政手段保证高积累高投资,而资本主义国家工业化资金主要是靠殖民掠夺积累的。

(2)原因

①社会制度不同。苏联是社会主义制度,西方国家是资本主义制度。

②经济基础不同。苏联的工业化是在外部受到帝国主义包围和威胁、国内原有的经济文化和技术基础十分薄弱、资金短缺的情况下进行的。而资本主义经历了几百年的历史进程

第15课【训练案】【15分钟】

1.列宁认为,一国之内不能有两个政权,其中必有一个要化为乌有,不是临时政府吃掉苏维埃,就是苏维埃吃掉临时政府。之后,他提出“全部政权归苏维埃”的口号。这一思想( )

A.动摇了沙皇政权的统治 B.推动了俄国革命的发展

C.加速了二月革命的爆发 D.标志着列宁主义的诞生

2.《钢铁是怎样炼成的》有这样一段情节:“在那动乱的一九一七年的四月,吓的昏头昏脑的小市民,早上起来,揉着惺忪的睡眼,推开窗户,提心吊胆的询问比他起得早的邻居:今天城里是哪一派掌权?”当时俄国掌握实际权力的是( )

A.工兵代表苏维埃 B.罗曼诺夫王朝 C.资产阶级临时政府 D.工兵农代表苏维埃

3.某学习小组拟依据下列图片资料进行研究性学习。下列主题最符合要求的是( )

A.十月革命的发展历程 B.空想社会主义产生发展和实践的历程

C.巴黎公社及其影响 D.科学社会主义产生发展和实践的历程

4.1918年,列宁指出:“这场伟大的革命是由我们这些落后的‘古怪’的俄国人开始的……应当说,历史走的是奇怪的道路:一个落后的国家竟有幸走在伟大的世界运动的前列。”这说明,俄国革命( )

A.是无产阶级夺权的首次尝试 B.形成了社会主义一统天下的局面

C.丰富发展了马克思主义理论 D.鼓舞了亚非拉地区民族解放斗争

5.苏俄(联)在建设社会主义过程中经历了艰难的探索,关于这一探索过程,下列选项依次对应正确的是( )

政策 特征

① 由于特定环境因素诱致.在体制和政策上凝结了列宁对现实中的社会主义历史定位超前的一面。

② 它“重蹈俄国历史传统的老路”,打着保卫社会主义的旗号,极大地照搬并强化俄国历史上的“成功经验”

③ 不是直接进行社会主义建设,而是要在许多领域退向国家资本主义

A.战时共产主义政策 新经济政策 “苏联模式”

B.战时共产主义政策 “苏联模式” 新经济政策

C.“苏联模式” 新经济政策 战时共产主义政策

D.新经济政策 战时共产主义政策 “苏联模式”

6.苏俄在实施某一政策时出现如下情况:“从制造火车头到开公众浴室、从供应面包到蘑菇,企图全部由国家主持。积习既久,则索性由武装部队进入村庄,挨户搜索,除了农家本身食用之外,多余粮食一律拿走,并且主张停用货币。”下列关于该政策的说法正确的是( )

A.该政策属于间接向社会主义过渡 B.该政策是战争环境下的非常措施

C.该政策恢复和发展了苏联的经济 D.该情况出现在赫鲁晓夫执政时期

7.日本学者不破哲三认为:1917年至1920年,是列宁理论活动中“荒废的时代”,称1920年11月之后是列宁的“最后三年”,在这一时期,列宁的理论活动精彩地复活了,或者说恢复了活力。列宁理论的“复活”是指( )

A.战时共产主义政策的推行 B.社会主义工业化的实施

C.新经济政策的提出和实践 D.马克思主义理论的坚守

8.1921年,美国商人阿曼德·哈默在苏俄经营租赁企业铅笔厂,用美国的计件工资制度来管理生产,第一年产值就达到250万美元。几年后,铅笔厂的产品不仅满足了苏联的市场需要,还把20%的产品出口到英国等十几个国家。这一现象表明当时( )

A.苏俄放弃了追求“共产主义”的理想 B.苏俄新经济政策激发市场活力

C.美国人为应对经济危机开拓海外市场 D.美苏两国关系由对抗走向缓和

9.1936年,法国作家安德烈·纪德满怀希望地去了苏联,却带着失望而归。回国后他写了一本书——《从苏联归来》,他说苏联是生虫的红苹果,红苹果虽红但生了虫,就不能吃了。“生虫的红苹果”喻指

A.“战时共产主义”政策超越生产力水平 B.新经济政策的作用渐趋减弱 ( )

C.优先发展重工业阻碍了经济发展 D.高度集中的政治经济体制存在弊端

10.欧美的资本、技术和人才,开始转移到苏联寻找出路。全球最大的移民国家-—美国,也第一次出现向外移民的倾向,先后有10万美国技术工人和工程师申请移居苏联。这一时期的苏联正在( )

A.反对列强武装干涉 B.实施第一个五年计划 C.进行反法西斯战争 D.推进市场经济改革

11.记录片《大国崛起》中有一段解说词:“即使在最艰苦的1942年,苏联的飞机产量,仍达到2万架以上,比德军几乎超出一倍,苏联巨大的工业能力压倒了纳粹德国,成为制胜的利剑。在战斗最激烈的时刻,斯大林格勒拖拉机厂的工人们,驾驶着刚刚造好的坦克,直接出厂,迎战德军。”材料主要表明

A.斯大林拖拉机厂生产能力很强 B.纳粹德国侵略遭到斯大林格勒人民反抗 ( )

C.斯大林模式忽视了轻工业发展 D.工业化建设为取得战争胜利奠定了基础

12. 阅读材料,回答问题:(16分)

材料一:新经济政策本身并不是作为一个完整的政策体系出台的,而是以实施粮食税为开端逐步充实完善的。实施粮食税引发剩余粮食的交易,从而重新肯定商品货币关系,实行现市场机制。……后来布哈林在阐述新经济政策的意义时说:“我们恰恰要通过市场关系走向社会主义。”

——摘编自沈志华《一个大国的崛起与崩溃》

材料二:斯大林的国家工业化和农业全盘集体化运动,体现着直接过渡到社会主义的原则……从理论到实践都明显地改变了列宁的新经济政策。 ——叶书宗《关于苏联工业化和农业集体化问题》

材料三:对斯大林模式,人们一直有不同的评价:①从成就的角度,强调这一模式对苏联国力提高有巨大作用;②批评这一模式严重的弊端和付出的过重代价;③从斯大林执政初期的苏联国内外环境出发,认为苏联走这一模式有必要性;④结合20世纪30年代以及二战后各国经济发展的状况,认为这一模式对世界其他国家发展产生不同程度的影响。

——根据王云龙等《世界现代化历程·俄罗斯欧卷》、闻一《俄罗斯通史》等改编

(1)根据材料一,指出新经济政策的特点和意义。(4分)

(2)据材料二并结合所学,指出斯大林的经济政策与新经济政策相比有哪些“改变”?(6分)

(3)对材料三关于“斯大林模式”的四种看法,您更倾向于哪一种?请结合所学知识,扼要说明理由。(6分,只列观点,不说理由不得分)

【训练案】1-5 BCDCB 6-11 BCBDBD

11.(1)特点:利用商品货币关系和市场发展经济。 意义:找到向社会主义过渡的正确途径。

(2)改变: ①改变了新经济政策间接向社会主义过渡的路线,实行直接过渡;

②改变了多种所有制并存的所有制形式,实行单一的公有制;

③改变了计划和市场调节并存的模式,实行高度集中的计划经济体制。

(3)赞成观点①理由:这一模式使苏联得以集中全国人力、物力和财力解决刻不容缓的难题,推动了当时苏俄联社会生产力的迅速发展(或优先发展重工业,形成了比较齐全的工业体系;通过两个五年计划,成为世界工业强国;为日后赢得反法西斯战争的胜利提供了强有力的保障)。

赞成观点②

理由:这一模式使苏联长期片面优先发展重工业,严重影响了农业和轻工业的发展;高度集中的指令性计划,是一种高度集中的指令性计划模式,压抑了地方和企业的积极性,使经济发展失去了活力(或排斥市场调节;农民为工业化付出的代价过大)。

赞成观点③

理由:苏联当时仍是一个落后的农业国,又处于资本主义国家的包围下;为了加强国防力量以维护民族独立,为了给社会主义建设提供强大的物质技术基础,这种高度集中的模式具有一定的合理性。

赞成观点④ 理由:这种模式通过计划经济、优先发展重工业,开辟了不同于西方的工业化道路:计划经济对资本主义的国家垄断资本主义有一定影响。二战后社会主义阵营形成,对其他社会主义国家的工业化建设产生过积极作用。

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践【背读案】

一、列宁主义的形成(1903年)

1、背景:

①经济:19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济发展。

②政治:沙皇专制统治强化,社会矛盾日益尖锐。

③阶级:工业发展,工人阶级队伍壮大。

④组织:俄国社会民主工党成立。

⑤思想:列宁创办《火星报》,宣传马克思主义。

2、形成标志:1903年,布尔什维克党建立,其指导思想是列宁主义。

(列宁主义是帝国主义和无产阶级革命时代马克思主义)

3、主要内容:

①帝国主义是资本主义发展的最高阶段。

②俄国是“帝国主义链条中最薄弱的一环”。

③“社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利”。

④工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政。

4、意义:

①列宁主义把马克思主义基本原理与俄国革命的具体实际结合起来;

②创造性地提出社会主义可能在一国或数国首先取得胜利的理论;

③为帝国主义时代的无产阶级革命提供了强大思想武器。

二、十月革命的胜利(1917年)

1、背景:

①内部:俄国资本主义经济发展,进入帝国主义阶段;但农奴制改革不彻底,沙皇专制统治强化,社会矛盾尖锐。

②外部: 一战激化了社会矛盾(催化剂)

③主观条件:布尔什维克党的领导和列宁主义的指导

2、过程:

二月革命 倒沙皇 成果:推翻了沙皇统治,形成了资产阶级临时政府和工兵代表苏维埃两个政权并存的局面。 性质:资产阶级民主革命

《四月提纲》 指方向 背景:临时政府继续战争;不满足民众要求; 内容:提出将俄国革命从资产阶级民主革命向社会主义革命推进

十月革命 铸辉煌 成果:①占领冬宫,推翻临时政府;②召开全俄工兵代表苏维埃第二次代表大会,成立苏维埃政权,宣告了世界上第一个社会主义国家的诞生。 性质:无产阶级社会主义革命

3、世界意义:

①十月革命建立了第一个社会主义国家,打破了资本主义一统天下的世界格局,实现了社会主义从理想到现实的伟大飞跃,开辟了人类探索社会主义道路的新纪元。

② 打击了帝国主义统治,鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争,改变了20世纪的世界格局。

三、苏联建设社会主义的实践

(一)战时共产主义政策(1918--1920)

1、背景:国内外敌对势力联合对苏俄进行武装干涉,苏俄国内战争爆发。

2、目的:集中有限力量保证战争的胜利

3、措施:余粮收集制

4、特点:排斥市场;采用军事和行政手段;直接过渡到社会主义。

5、评价: ①余粮收集制保证了前线的粮食供应,缓解了城市饥荒;

②严重损害了农民的利益,导致战后的经济和政治危机。

新经济政策(1921--1928)

1、背景:战时共产主义政策导致政治和经济危机

2、措施:①通过粮食税等市场机制建立工农联盟;②允许私营企业发展,以租让制引入外资。

3、特点:利用市场;在一定限度内发展资本主义;间接向社会主义过渡。

4、作用:恢复了国民经济,巩固了苏维埃政权。

(三)苏联模式\斯大林模式(20世纪30年代中期确立)

1、措施:“社会主义工业化”、“农业集体化”、“五年计划(1928-1932 一五计划;1933-1937 二五计划)”。

2、特点:经济上:单一公有制;排斥市场的指令性计划体制;

政治上:权力高度集中。

3、评价:

(1)积极: ①使苏联迅速实现了工业化,奠定了强大国家的基础;

②为卫国战争的胜利创造了物质条件,为苏联赢得了巨大的国际声誉。

③开辟了不同于西方的现代化模式。

弊端: ①排斥市场经济;

②在农业集体化中采用强制手段;

③片面发展重工业,导致国民经济比例失调,农业和轻工业长期落后,消费水平较低。

苏联建立的时间? 1922年

【知识拓展】1、农业集体化:

高潮时间:1929-1932年

实质:变个体小农经济为社会主义集体经济;

目的:满足工业化的需要,为工业化提供粮食、原料和资金。

弊端:强制农民加入集体农庄,严重损害了农民的利益,致使苏联的农业发展长期滞后。

2、十月革命的特点:

①城市中心道路;②民主革命与社会主义革命紧密相连;③在经济相对落后的俄国单独取得胜利。

3、斯大林模式(1936——1991)(苏联模式)

背景:国外:①帝国主义国家包围封锁 ②经济危机为苏联工业化提供了发展机遇

国内:①苏联落后的经济文化状况(重工业落后,国防力量薄弱;落后的小农经济);

②斯大林个人因素。

【课程标准】理解十月革命的世界历史意义。

【学习目标】 1.俄国十月革命的爆发和意义。

2.战时共产主义政策、新经济政策、斯大林模式

【导学案】

一、列宁主义的形成

问题设计1:根据课文P91第1、2段,找出列宁主义形成的背景(经济、政治、阶级、思想、组织)

问题设计2:根据课文P91第2段和P91学习聚焦,找出列宁主义诞生的标志、含义和内容。

问题设计3:根据课文P91第3段,找出列宁主义形成的意义。

二、十月革命的胜利(1917年)

问题设计1:据课文P92历史纵横,找出二月革命的背景、时间、结果、性质。

问题设计2:据课文P92第1、2段,找出《四月提纲》的背景、时间、内容。

问题设计3:据课文P92第2段,找出十月革命的时间、领导者、结果、性质。

问题设计4:据课文P92第3段,找出十月革命的意义。

【活动设计1】:阅读课本P91引言、P92历史纵横及课本正文,完成以下表格。

类别 二月革命 十月革命

革命性质 资产阶级民主革命 无产阶级社会主义革命

革命对象 沙皇专制统治 资产阶级临时政府

结果 推翻沙皇专制统治, 形成两个政权并存局面 推翻资产阶级临时政府, 建立世界上第一个社会主义国家

三、苏联的社会主义实践

问题设计1:据课文P93第1、2段,找出战时共产主义政策的背景、时间、目的、内容、评价。

问题设计2:据课文P93第3段,找出新经济政策的时间、内容、作用。

问题设计3:据课文P94第1段:找出苏联建立的时间。

问题设计4:据课文P94第2和P95内容,找出斯大林模式的确立过程、特点、评价。

【活动设计2】:阅读课本P93正文及P94的学思之窗,并根据表格所列各自的措施,

分析战时共产主义政策与新经济政策的不同?

战时共产主义政策 新经济政策

措施 农业:余粮收集制; 工业:工业国有化; 商业:取消商品贸易。 农业:粮食税; 工业:允许私营;引入外资; 商业:允许自由贸易。

所有制 单一公有制 以公有制为主导,多种所有制并存;

对市场的态度 排斥市场 利用市场

过渡方式 直接过渡到社会主义 间接向社会主义过渡

【知识拓展】

农业集体化:

高潮时间:1929-1932年

实质:变个体小农经济为社会主义集体经济;

目的:满足工业化的需要,为工业化提供粮食、原料和资金。

弊端:强制农民加入集体农庄,严重损害了农民的利益,致使苏联的农业发展长期滞后。

十月革命的特点:

①城市中心道路;②民主革命与社会主义革命紧密相连;③在经济相对落后的俄国单独取得胜利。

3、斯大林模式(1936——1991)(苏联模式)

背景:国外:①帝国主义国家包围封锁②经济危机为苏联工业化提供了发展机遇

国内:①苏联落后的经济文化状况(重工业落后,国防力量薄弱;落后的小农经济);

②斯大林个人因素。

4、苏联与西方工业化道路的不同及原因:

(1)不同

①苏联优先发展重工业,而西方国家的工业化是从轻工业部门开始的。

②苏联的工业化是采用行政手段保证高积累高投资,而资本主义国家工业化资金主要是靠殖民掠夺积累的。

(2)原因

①社会制度不同。苏联是社会主义制度,西方国家是资本主义制度。

②经济基础不同。苏联的工业化是在外部受到帝国主义包围和威胁、国内原有的经济文化和技术基础十分薄弱、资金短缺的情况下进行的。而资本主义经历了几百年的历史进程

第15课【训练案】【15分钟】

1.列宁认为,一国之内不能有两个政权,其中必有一个要化为乌有,不是临时政府吃掉苏维埃,就是苏维埃吃掉临时政府。之后,他提出“全部政权归苏维埃”的口号。这一思想( )

A.动摇了沙皇政权的统治 B.推动了俄国革命的发展

C.加速了二月革命的爆发 D.标志着列宁主义的诞生

2.《钢铁是怎样炼成的》有这样一段情节:“在那动乱的一九一七年的四月,吓的昏头昏脑的小市民,早上起来,揉着惺忪的睡眼,推开窗户,提心吊胆的询问比他起得早的邻居:今天城里是哪一派掌权?”当时俄国掌握实际权力的是( )

A.工兵代表苏维埃 B.罗曼诺夫王朝 C.资产阶级临时政府 D.工兵农代表苏维埃

3.某学习小组拟依据下列图片资料进行研究性学习。下列主题最符合要求的是( )

A.十月革命的发展历程 B.空想社会主义产生发展和实践的历程

C.巴黎公社及其影响 D.科学社会主义产生发展和实践的历程

4.1918年,列宁指出:“这场伟大的革命是由我们这些落后的‘古怪’的俄国人开始的……应当说,历史走的是奇怪的道路:一个落后的国家竟有幸走在伟大的世界运动的前列。”这说明,俄国革命( )

A.是无产阶级夺权的首次尝试 B.形成了社会主义一统天下的局面

C.丰富发展了马克思主义理论 D.鼓舞了亚非拉地区民族解放斗争

5.苏俄(联)在建设社会主义过程中经历了艰难的探索,关于这一探索过程,下列选项依次对应正确的是( )

政策 特征

① 由于特定环境因素诱致.在体制和政策上凝结了列宁对现实中的社会主义历史定位超前的一面。

② 它“重蹈俄国历史传统的老路”,打着保卫社会主义的旗号,极大地照搬并强化俄国历史上的“成功经验”

③ 不是直接进行社会主义建设,而是要在许多领域退向国家资本主义

A.战时共产主义政策 新经济政策 “苏联模式”

B.战时共产主义政策 “苏联模式” 新经济政策

C.“苏联模式” 新经济政策 战时共产主义政策

D.新经济政策 战时共产主义政策 “苏联模式”

6.苏俄在实施某一政策时出现如下情况:“从制造火车头到开公众浴室、从供应面包到蘑菇,企图全部由国家主持。积习既久,则索性由武装部队进入村庄,挨户搜索,除了农家本身食用之外,多余粮食一律拿走,并且主张停用货币。”下列关于该政策的说法正确的是( )

A.该政策属于间接向社会主义过渡 B.该政策是战争环境下的非常措施

C.该政策恢复和发展了苏联的经济 D.该情况出现在赫鲁晓夫执政时期

7.日本学者不破哲三认为:1917年至1920年,是列宁理论活动中“荒废的时代”,称1920年11月之后是列宁的“最后三年”,在这一时期,列宁的理论活动精彩地复活了,或者说恢复了活力。列宁理论的“复活”是指( )

A.战时共产主义政策的推行 B.社会主义工业化的实施

C.新经济政策的提出和实践 D.马克思主义理论的坚守

8.1921年,美国商人阿曼德·哈默在苏俄经营租赁企业铅笔厂,用美国的计件工资制度来管理生产,第一年产值就达到250万美元。几年后,铅笔厂的产品不仅满足了苏联的市场需要,还把20%的产品出口到英国等十几个国家。这一现象表明当时( )

A.苏俄放弃了追求“共产主义”的理想 B.苏俄新经济政策激发市场活力

C.美国人为应对经济危机开拓海外市场 D.美苏两国关系由对抗走向缓和

9.1936年,法国作家安德烈·纪德满怀希望地去了苏联,却带着失望而归。回国后他写了一本书——《从苏联归来》,他说苏联是生虫的红苹果,红苹果虽红但生了虫,就不能吃了。“生虫的红苹果”喻指

A.“战时共产主义”政策超越生产力水平 B.新经济政策的作用渐趋减弱 ( )

C.优先发展重工业阻碍了经济发展 D.高度集中的政治经济体制存在弊端

10.欧美的资本、技术和人才,开始转移到苏联寻找出路。全球最大的移民国家-—美国,也第一次出现向外移民的倾向,先后有10万美国技术工人和工程师申请移居苏联。这一时期的苏联正在( )

A.反对列强武装干涉 B.实施第一个五年计划 C.进行反法西斯战争 D.推进市场经济改革

11.记录片《大国崛起》中有一段解说词:“即使在最艰苦的1942年,苏联的飞机产量,仍达到2万架以上,比德军几乎超出一倍,苏联巨大的工业能力压倒了纳粹德国,成为制胜的利剑。在战斗最激烈的时刻,斯大林格勒拖拉机厂的工人们,驾驶着刚刚造好的坦克,直接出厂,迎战德军。”材料主要表明

A.斯大林拖拉机厂生产能力很强 B.纳粹德国侵略遭到斯大林格勒人民反抗 ( )

C.斯大林模式忽视了轻工业发展 D.工业化建设为取得战争胜利奠定了基础

12. 阅读材料,回答问题:(16分)

材料一:新经济政策本身并不是作为一个完整的政策体系出台的,而是以实施粮食税为开端逐步充实完善的。实施粮食税引发剩余粮食的交易,从而重新肯定商品货币关系,实行现市场机制。……后来布哈林在阐述新经济政策的意义时说:“我们恰恰要通过市场关系走向社会主义。”

——摘编自沈志华《一个大国的崛起与崩溃》

材料二:斯大林的国家工业化和农业全盘集体化运动,体现着直接过渡到社会主义的原则……从理论到实践都明显地改变了列宁的新经济政策。 ——叶书宗《关于苏联工业化和农业集体化问题》

材料三:对斯大林模式,人们一直有不同的评价:①从成就的角度,强调这一模式对苏联国力提高有巨大作用;②批评这一模式严重的弊端和付出的过重代价;③从斯大林执政初期的苏联国内外环境出发,认为苏联走这一模式有必要性;④结合20世纪30年代以及二战后各国经济发展的状况,认为这一模式对世界其他国家发展产生不同程度的影响。

——根据王云龙等《世界现代化历程·俄罗斯欧卷》、闻一《俄罗斯通史》等改编

(1)根据材料一,指出新经济政策的特点和意义。(4分)

(2)据材料二并结合所学,指出斯大林的经济政策与新经济政策相比有哪些“改变”?(6分)

(3)对材料三关于“斯大林模式”的四种看法,您更倾向于哪一种?请结合所学知识,扼要说明理由。(6分,只列观点,不说理由不得分)

【训练案】1-5 BCDCB 6-11 BCBDBD

11.(1)特点:利用商品货币关系和市场发展经济。 意义:找到向社会主义过渡的正确途径。

(2)改变: ①改变了新经济政策间接向社会主义过渡的路线,实行直接过渡;

②改变了多种所有制并存的所有制形式,实行单一的公有制;

③改变了计划和市场调节并存的模式,实行高度集中的计划经济体制。

(3)赞成观点①理由:这一模式使苏联得以集中全国人力、物力和财力解决刻不容缓的难题,推动了当时苏俄联社会生产力的迅速发展(或优先发展重工业,形成了比较齐全的工业体系;通过两个五年计划,成为世界工业强国;为日后赢得反法西斯战争的胜利提供了强有力的保障)。

赞成观点②

理由:这一模式使苏联长期片面优先发展重工业,严重影响了农业和轻工业的发展;高度集中的指令性计划,是一种高度集中的指令性计划模式,压抑了地方和企业的积极性,使经济发展失去了活力(或排斥市场调节;农民为工业化付出的代价过大)。

赞成观点③

理由:苏联当时仍是一个落后的农业国,又处于资本主义国家的包围下;为了加强国防力量以维护民族独立,为了给社会主义建设提供强大的物质技术基础,这种高度集中的模式具有一定的合理性。

赞成观点④ 理由:这种模式通过计划经济、优先发展重工业,开辟了不同于西方的工业化道路:计划经济对资本主义的国家垄断资本主义有一定影响。二战后社会主义阵营形成,对其他社会主义国家的工业化建设产生过积极作用。

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践【背读案】

一、列宁主义的形成(1903年)

1、背景:

①经济:19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济发展。

②政治:沙皇专制统治强化,社会矛盾日益尖锐。

③阶级:工业发展,工人阶级队伍壮大。

④组织:俄国社会民主工党成立。

⑤思想:列宁创办《火星报》,宣传马克思主义。

2、形成标志:1903年,布尔什维克党建立,其指导思想是列宁主义。

(列宁主义是帝国主义和无产阶级革命时代马克思主义)

3、主要内容:

①帝国主义是资本主义发展的最高阶段。

②俄国是“帝国主义链条中最薄弱的一环”。

③“社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利”。

④工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政。

4、意义:

①列宁主义把马克思主义基本原理与俄国革命的具体实际结合起来;

②创造性地提出社会主义可能在一国或数国首先取得胜利的理论;

③为帝国主义时代的无产阶级革命提供了强大思想武器。

二、十月革命的胜利(1917年)

1、背景:

①内部:俄国资本主义经济发展,进入帝国主义阶段;但农奴制改革不彻底,沙皇专制统治强化,社会矛盾尖锐。

②外部: 一战激化了社会矛盾(催化剂)

③主观条件:布尔什维克党的领导和列宁主义的指导

2、过程:

二月革命 倒沙皇 成果:推翻了沙皇统治,形成了资产阶级临时政府和工兵代表苏维埃两个政权并存的局面。 性质:资产阶级民主革命

《四月提纲》 指方向 背景:临时政府继续战争;不满足民众要求; 内容:提出将俄国革命从资产阶级民主革命向社会主义革命推进

十月革命 铸辉煌 成果:①占领冬宫,推翻临时政府;②召开全俄工兵代表苏维埃第二次代表大会,成立苏维埃政权,宣告了世界上第一个社会主义国家的诞生。 性质:无产阶级社会主义革命

3、世界意义:

①十月革命建立了第一个社会主义国家,打破了资本主义一统天下的世界格局,实现了社会主义从理想到现实的伟大飞跃,开辟了人类探索社会主义道路的新纪元。

② 打击了帝国主义统治,鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争,改变了20世纪的世界格局。

三、苏联建设社会主义的实践

(一)战时共产主义政策(1918--1920)

1、背景:国内外敌对势力联合对苏俄进行武装干涉,苏俄国内战争爆发。

2、目的:集中有限力量保证战争的胜利

3、措施:余粮收集制

4、特点:排斥市场;采用军事和行政手段;直接过渡到社会主义。

5、评价: ①余粮收集制保证了前线的粮食供应,缓解了城市饥荒;

②严重损害了农民的利益,导致战后的经济和政治危机。

新经济政策(1921--1928)

1、背景:战时共产主义政策导致政治和经济危机

2、措施:①通过粮食税等市场机制建立工农联盟;②允许私营企业发展,以租让制引入外资。

3、特点:利用市场;在一定限度内发展资本主义;间接向社会主义过渡。

4、作用:恢复了国民经济,巩固了苏维埃政权。

(三)苏联模式\斯大林模式(20世纪30年代中期确立)

1、措施:“社会主义工业化”、“农业集体化”、“五年计划(1928-1932 一五计划;1933-1937 二五计划)”。

2、特点:经济上:单一公有制;排斥市场的指令性计划体制;

政治上:权力高度集中。

3、评价:

(1)积极: ①使苏联迅速实现了工业化,奠定了强大国家的基础;

②为卫国战争的胜利创造了物质条件,为苏联赢得了巨大的国际声誉。

③开辟了不同于西方的现代化模式。

弊端: ①排斥市场经济;

②在农业集体化中采用强制手段;

③片面发展重工业,导致国民经济比例失调,农业和轻工业长期落后,消费水平较低。

苏联建立的时间? 1922年

【知识拓展】1、农业集体化:

高潮时间:1929-1932年

实质:变个体小农经济为社会主义集体经济;

目的:满足工业化的需要,为工业化提供粮食、原料和资金。

弊端:强制农民加入集体农庄,严重损害了农民的利益,致使苏联的农业发展长期滞后。

2、十月革命的特点:

①城市中心道路;②民主革命与社会主义革命紧密相连;③在经济相对落后的俄国单独取得胜利。

3、斯大林模式(1936——1991)(苏联模式)

背景:国外:①帝国主义国家包围封锁 ②经济危机为苏联工业化提供了发展机遇

国内:①苏联落后的经济文化状况(重工业落后,国防力量薄弱;落后的小农经济);

②斯大林个人因素。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体