1.1 物质的分类及转化同步练习题 (含解析)高一上学期化学人教版(2019)必修第一册

文档属性

| 名称 | 1.1 物质的分类及转化同步练习题 (含解析)高一上学期化学人教版(2019)必修第一册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 566.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-12 07:24:47 | ||

图片预览

文档简介

1.1 物质的分类及转化 同步练习题

一、选择题

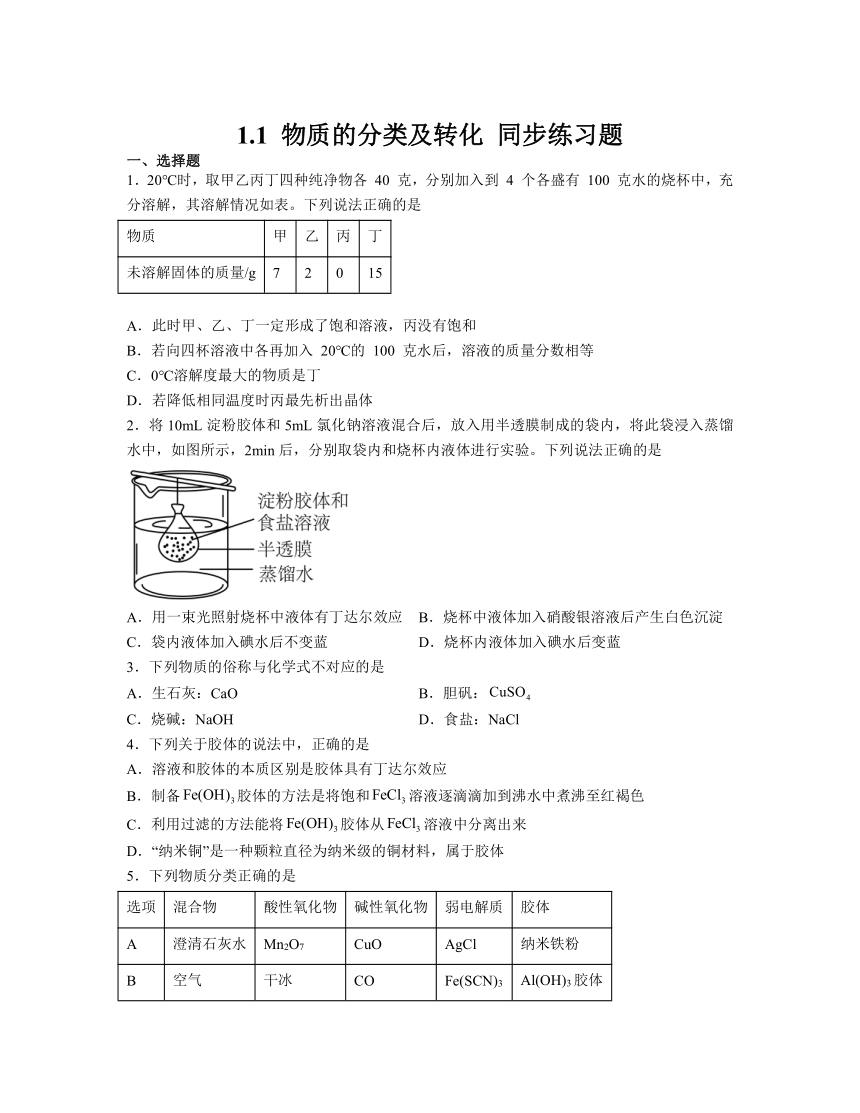

1.20℃时,取甲乙丙丁四种纯净物各 40 克,分别加入到 4 个各盛有 100 克水的烧杯中,充分溶解,其溶解情况如表。下列说法正确的是

物质 甲 乙 丙 丁

未溶解固体的质量/g 7 2 0 15

A.此时甲、乙、丁一定形成了饱和溶液,丙没有饱和

B.若向四杯溶液中各再加入 20℃的 100 克水后,溶液的质量分数相等

C.0℃溶解度最大的物质是丁

D.若降低相同温度时丙最先析出晶体

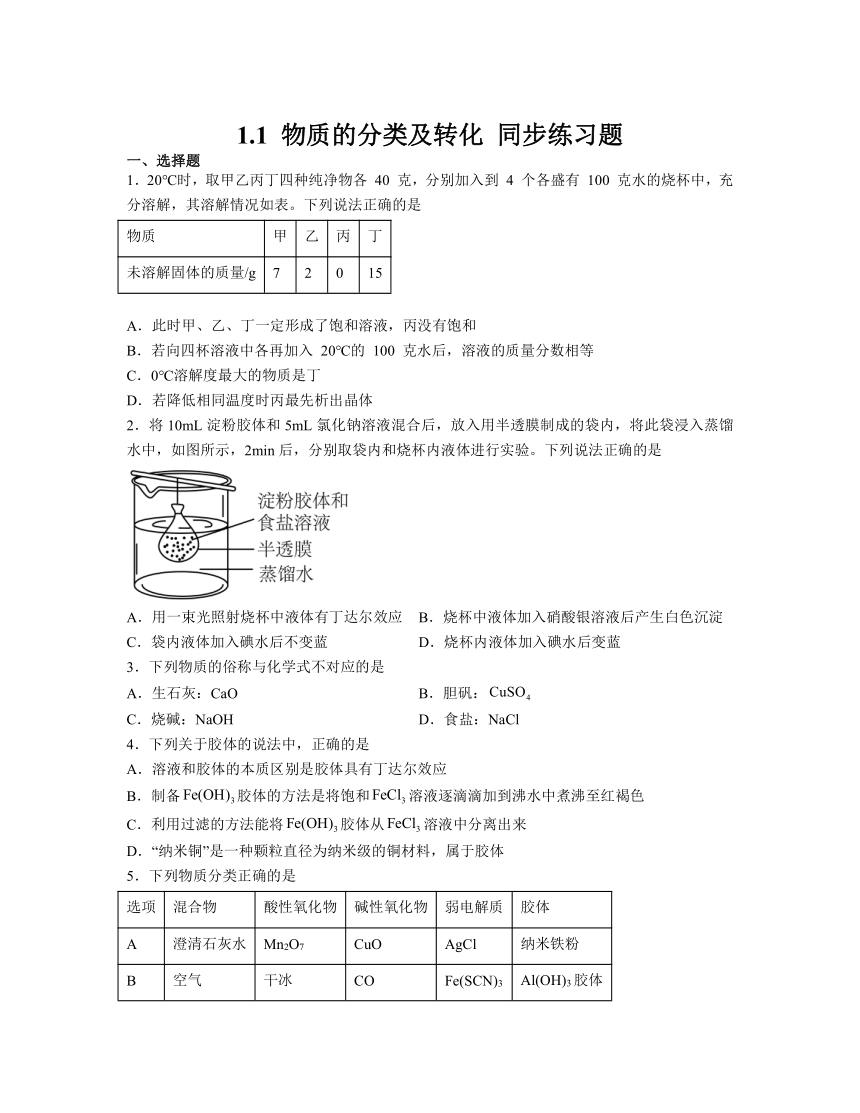

2.将10mL淀粉胶体和5mL氯化钠溶液混合后,放入用半透膜制成的袋内,将此袋浸入蒸馏水中,如图所示,2min后,分别取袋内和烧杯内液体进行实验。下列说法正确的是

A.用一束光照射烧杯中液体有丁达尔效应 B.烧杯中液体加入硝酸银溶液后产生白色沉淀

C.袋内液体加入碘水后不变蓝 D.烧杯内液体加入碘水后变蓝

3.下列物质的俗称与化学式不对应的是

A.生石灰:CaO B.胆矾:

C.烧碱:NaOH D.食盐:NaCl

4.下列关于胶体的说法中,正确的是

A.溶液和胶体的本质区别是胶体具有丁达尔效应

B.制备胶体的方法是将饱和溶液逐滴滴加到沸水中煮沸至红褐色

C.利用过滤的方法能将胶体从溶液中分离出来

D.“纳米铜”是一种颗粒直径为纳米级的铜材料,属于胶体

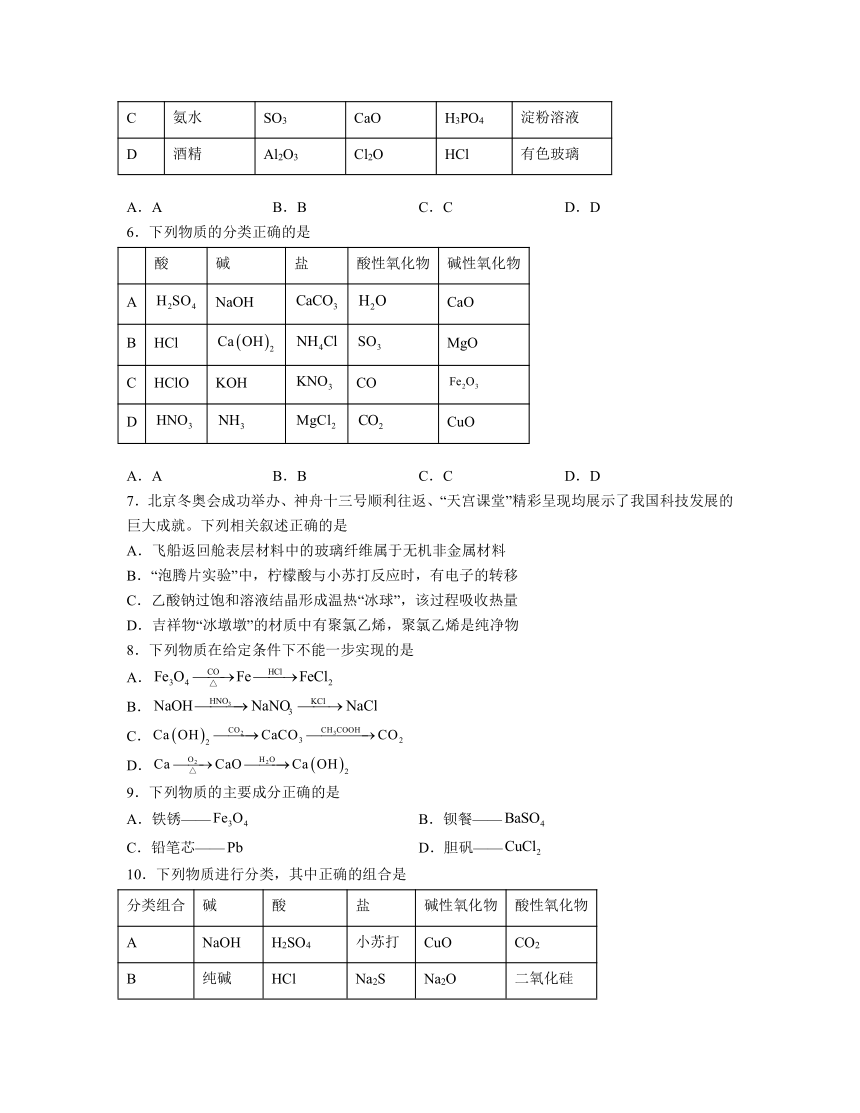

5.下列物质分类正确的是

选项 混合物 酸性氧化物 碱性氧化物 弱电解质 胶体

A 澄清石灰水 Mn2O7 CuO AgCl 纳米铁粉

B 空气 干冰 CO Fe(SCN)3 Al(OH)3胶体

C 氨水 SO3 CaO H3PO4 淀粉溶液

D 酒精 Al2O3 Cl2O HCl 有色玻璃

A.A B.B C.C D.D

6.下列物质的分类正确的是

酸 碱 盐 酸性氧化物 碱性氧化物

A NaOH CaO

B HCl MgO

C HClO KOH CO

D CuO

A.A B.B C.C D.D

7.北京冬奥会成功举办、神舟十三号顺利往返、“天宫课堂”精彩呈现均展示了我国科技发展的巨大成就。下列相关叙述正确的是

A.飞船返回舱表层材料中的玻璃纤维属于无机非金属材料

B.“泡腾片实验”中,柠檬酸与小苏打反应时,有电子的转移

C.乙酸钠过饱和溶液结晶形成温热“冰球”,该过程吸收热量

D.吉祥物“冰墩墩”的材质中有聚氯乙烯,聚氯乙烯是纯净物

8.下列物质在给定条件下不能一步实现的是

A.

B.

C.

D.

9.下列物质的主要成分正确的是

A.铁锈—— B.钡餐——

C.铅笔芯—— D.胆矾——

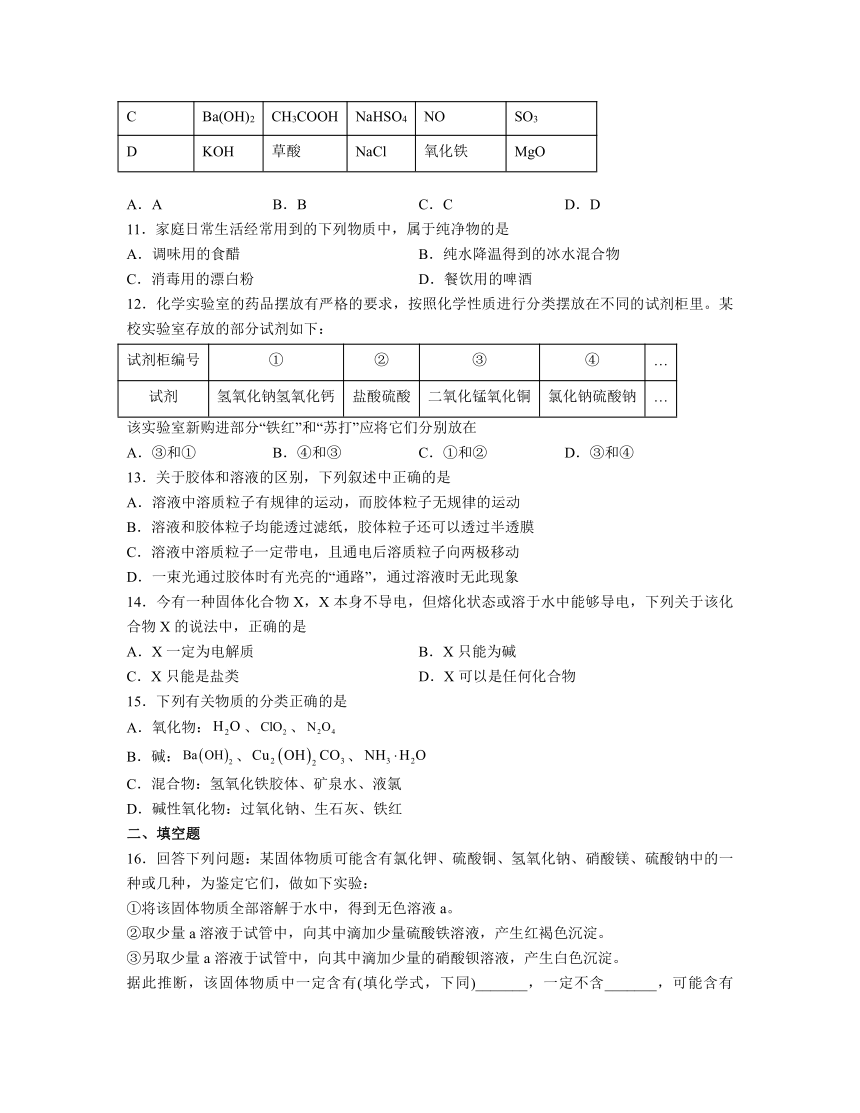

10.下列物质进行分类,其中正确的组合是

分类组合 碱 酸 盐 碱性氧化物 酸性氧化物

A NaOH H2SO4 小苏打 CuO CO2

B 纯碱 HCl Na2S Na2O 二氧化硅

C Ba(OH)2 CH3COOH NaHSO4 NO SO3

D KOH 草酸 NaCl 氧化铁 MgO

A.A B.B C.C D.D

11.家庭日常生活经常用到的下列物质中,属于纯净物的是

A.调味用的食醋 B.纯水降温得到的冰水混合物

C.消毒用的漂白粉 D.餐饮用的啤酒

12.化学实验室的药品摆放有严格的要求,按照化学性质进行分类摆放在不同的试剂柜里。某校实验室存放的部分试剂如下:

试剂柜编号 ① ② ③ ④ …

试剂 氢氧化钠氢氧化钙 盐酸硫酸 二氧化锰氧化铜 氯化钠硫酸钠 …

该实验室新购进部分“铁红”和“苏打”应将它们分别放在

A.③和① B.④和③ C.①和② D.③和④

13.关于胶体和溶液的区别,下列叙述中正确的是

A.溶液中溶质粒子有规律的运动,而胶体粒子无规律的运动

B.溶液和胶体粒子均能透过滤纸,胶体粒子还可以透过半透膜

C.溶液中溶质粒子一定带电,且通电后溶质粒子向两极移动

D.一束光通过胶体时有光亮的“通路”,通过溶液时无此现象

14.今有一种固体化合物X,X本身不导电,但熔化状态或溶于水中能够导电,下列关于该化合物X的说法中,正确的是

A.X一定为电解质 B.X只能为碱

C.X只能是盐类 D.X可以是任何化合物

15.下列有关物质的分类正确的是

A.氧化物:、、

B.碱:、、

C.混合物:氢氧化铁胶体、矿泉水、液氯

D.碱性氧化物:过氧化钠、生石灰、铁红

二、填空题

16.回答下列问题:某固体物质可能含有氯化钾、硫酸铜、氢氧化钠、硝酸镁、硫酸钠中的一种或几种,为鉴定它们,做如下实验:

①将该固体物质全部溶解于水中,得到无色溶液a。

②取少量a溶液于试管中,向其中滴加少量硫酸铁溶液,产生红褐色沉淀。

③另取少量a溶液于试管中,向其中滴加少量的硝酸钡溶液,产生白色沉淀。

据此推断,该固体物质中一定含有(填化学式,下同)_______,一定不含_______,可能含有_______。

17.胶体是一种非常重要的分散系。某同学用洁净的烧杯取少量蒸馏水,用酒精灯加热至沸腾,向烧杯中逐滴加入M的饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,可得胶体。

(1)物质M的化学式为___________。

(2)证明有红褐色胶体生成的实验操作是___________。

(3)若实验中不停止加热,会看到___________。

(4)现有甲、乙两名同学分别进行胶体的制备实验。

①甲同学向氯化铁溶液中加入少量的溶液;

②乙同学直接加热饱和溶液;

两位同学的操作___________(选填“甲”、“乙”或“都不”)正确。

18.胶体粒子的大小在_______之间,鉴别溶液和胶体的主要方法为观察混合物是否具有_______效应。实验室制取Fe(OH)3胶体的方法是:取一个小烧杯加入25ml蒸馏水并加热到沸腾,向其加入5~6滴_______溶液,继续_______至溶液呈红褐色,停止加热,即制得Fe(OH)3胶体。

三、元素或物质推断题

19.A、B、C、D、E五种物质均为中学化学中常见的化合物,已知A、B、C、D、E五种物质里含有相同的一种金属元素。并且A、B、C、D都可与物质M反应生成E,物质之间按箭头方向都可通过一步反应实现转化。实验室通常用碱B检验CO2。

回答下列问题:

(1)写出物质的化学式A_______、B____________、C_________、E__________。

(2)选择用“酸、碱、盐、酸性氧化物或碱性氧化物”填空,M属于___________,N属于_________________________。

(3)写出正盐C转化为酸式盐D的化学方程式___________________________。

(4)写出碱B转化为酸式盐D的化学方程式______________________________。

四、实验题

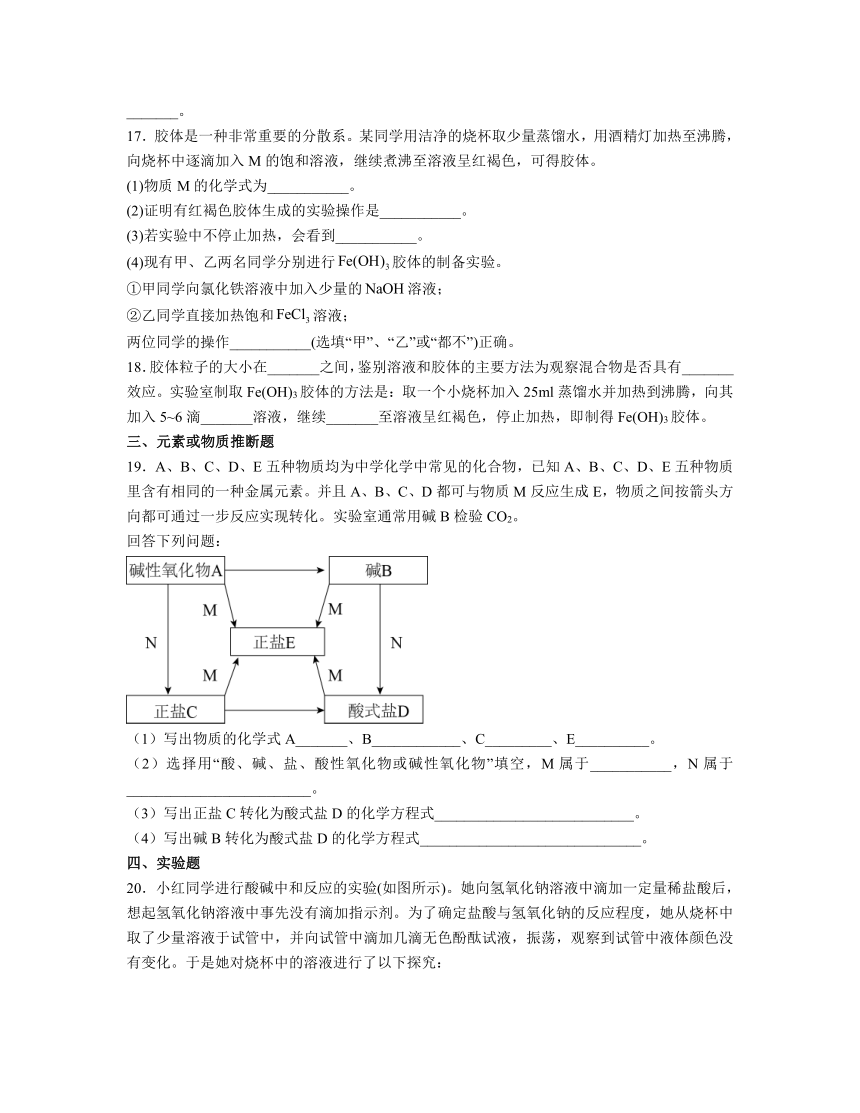

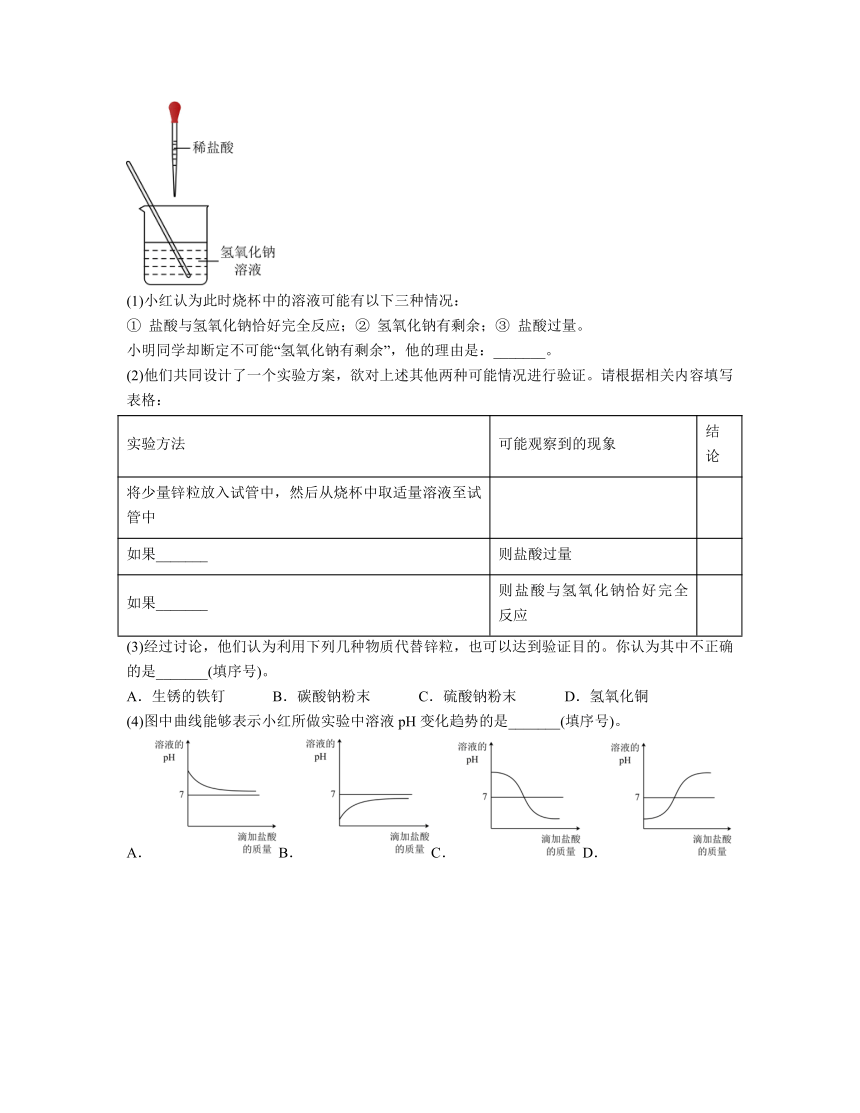

20.小红同学进行酸碱中和反应的实验(如图所示)。她向氢氧化钠溶液中滴加一定量稀盐酸后,想起氢氧化钠溶液中事先没有滴加指示剂。为了确定盐酸与氢氧化钠的反应程度,她从烧杯中取了少量溶液于试管中,并向试管中滴加几滴无色酚酞试液,振荡,观察到试管中液体颜色没有变化。于是她对烧杯中的溶液进行了以下探究:

(1)小红认为此时烧杯中的溶液可能有以下三种情况:

① 盐酸与氢氧化钠恰好完全反应;② 氢氧化钠有剩余;③ 盐酸过量。

小明同学却断定不可能“氢氧化钠有剩余”,他的理由是:_______。

(2)他们共同设计了一个实验方案,欲对上述其他两种可能情况进行验证。请根据相关内容填写表格:

实验方法 可能观察到的现象 结论

将少量锌粒放入试管中,然后从烧杯中取适量溶液至试管中

如果_______ 则盐酸过量

如果_______ 则盐酸与氢氧化钠恰好完全反应

(3)经过讨论,他们认为利用下列几种物质代替锌粒,也可以达到验证目的。你认为其中不正确的是_______(填序号)。

A.生锈的铁钉 B.碳酸钠粉末 C.硫酸钠粉末 D.氢氧化铜

(4)图中曲线能够表示小红所做实验中溶液pH变化趋势的是_______(填序号)。

A.B.C.D.

【参考答案】

一、选择题

1.B

解析:A.从溶解情况可看出,物质丙全部溶解,可能刚好饱和,也可能不饱和,A错误;

B.从溶解的情况中可知,100g水中能溶解的质量甲为33g,乙38g,丙至少40g,丁为25g,所以四杯溶液中再各加入20 ℃的100 g水后,所剩的固体一定溶解,故溶质的质量和溶剂的质量相等,所以质量分数相等,B正确;

C.温度降低,溶解度降低,丁最不易溶,所以丁的溶解度最小,C错误;

D.丁的溶解度小,降低相同的温度,最先有晶体析出的应该是丁,D错误;

故选B。

2.B

【分析】淀粉胶体和氯化钠溶液混合后,放入用半透膜制成的袋内,将此袋浸入蒸馏水中后,淀粉胶体不能通过半透膜而留在袋内,但是Na+和Cl-能通过半透膜而进入烧杯的水中。

解析:A.淀粉胶体不能通过半透膜,因此烧杯中的液体不是胶体,用一束光照射烧杯中液体没有丁达尔效应,A错误;

B.烧杯内液体含有Na+和Cl-,加入硝酸银有白色沉淀,B正确;

C.淀粉胶体不能通过半透膜,因此袋内液体有淀粉,加入碘水后变蓝,C错误;

D.烧杯内液体含有Na+和Cl-,不含淀粉,加入碘水后不变蓝,D错误;

故选B。

3.B

解析:A.生石灰为氧化钙的俗名,其化学式为CaO,故A正确;

B.胆矾含有5个结晶水,正确的化学式为CuSO4 5H2O,故B错误;

C.烧碱、火碱、苛性钠都是氢氧化钠,其化学式为NaOH,故C正确;

D.食盐是NaCl的俗称,故D正确;

故选B。

4.B

解析:A.溶液和胶体的本质区别为粒子直径大小不同,溶液中分散质粒子直径小于1nm,胶体中分散质离子直径介于1~100nm,故A错误;

B.制备Fe(OH)3胶体的方法是将饱和FeCl3溶液滴加到沸水中煮沸至溶液呈红褐色,故B正确;

C.胶体和溶液都能透过滤纸,所以利用过滤的方法不能将Fe(OH)3胶体与FeCl3溶液分开,故C错误;

D.“纳米铜”是单质,不属于胶体,故D错误;

故选:B。

5.C

解析:A.氯化银溶于水的部分完全电离,属于强电解质,纳米铁粉属于纯净物,不是胶体,选项A错误;

B.CO与酸不反应,不是碱性氧化物,选项B错误;

C.氨水为混合物,三氧化硫为酸性氧化物,氧化钙为碱性氧化物,磷酸为弱电解质,淀粉溶液为胶体,选项C正确;

D.酒精为纯净物,氧化铝为两性氧化物,一氧化二氯为酸性氧化物,氯化氢为强电解质,选项D错误;

答案选C。

6.B

解析:A.H2O不是酸性氧化物,其余所属类别均正确,A错误;

B.各物质所属类别均正确,B正确;

C.CO是中性氧化物,不是酸性氧化物,C错误;

D.NH3不是碱,是氮的氢化物,NH3 H2O才属于碱,D错误;

故答案为:B。

7.A

解析:A.玻璃纤维的成分属于玻璃,玻璃属于无机非金属材料,选项A正确;

B.柠檬酸与小苏打发生复分解反应,各元素的化合价都没有改变,没有电子转移,选项B错误;

C.乙酸钠在温度较高的水中的溶解度非常大,很容易形成过饱和溶液,暂时处于亚稳态;这种溶液里只要有一丁点的结晶和颗粒,就能打破它的亚稳态,迅速结晶的同时释放出大量热量,选项C错误;

D.聚氯乙烯是高分子化合物,属于混合物,选项D错误;

答案选A。

8.B

解析:A.能被CO还原为Fe,Fe溶于盐酸制得氯化亚铁,可以一步实现转化,A不符合题意;

B.NaOH和反应生成和水,和KCl不反应,无法一步实现转化,B符合题意;

C.氢氧化钙和二氧化碳生成碳酸钙和水,碳酸钙溶于醋酸生成CO2,可以一步实现转化, C不符合题意;

D.钙和氧气加热生成氧化钙,氧化钙溶于水生成氢氧化钙,可以一步实现转化,D不符合题意;

故选择B。

9.B

解析:A.铁锈——,A错误;

B.钡餐——,B正确;

C.铅笔芯——石墨,C错误;

D.胆矾——,D错误;

答案选B。

10.A

解析:A.选项中物质分类正确,A正确;

B.纯碱属于盐不是碱,B错误;

C.NO为不成盐氧化物,不是碱性氧化物,C错误;

D.MgO是碱性氧化物,不是酸性氧化物,D错误;

故答案选A。

11.B

解析:A. 调味用的食醋是水溶液,属于混合物,故A不符;

B. 纯水降温得到的冰水混合物,只含有水分子,属于纯净物,故B符合;

C. 消毒用的漂白粉由氯化钙、次氯酸钙组成,属于混合物,故C不符;

D. 餐饮用的啤酒是酒精、麦芽糖等的水溶液,属于混合物,故D不符;

故选B。

12.D

解析:根据表中信息可判断①是碱,②是酸,③是氧化物,④是盐。铁红是三氧化二铁,属于氧化物放在③中;苏打是碳酸钠,属于盐,放在④中,故选D。

13.D

解析:A.在没有外加电场的作用下,溶液中溶质粒子和胶体粒子都作无规律的运动,A不正确;

B.溶液中的溶质、溶剂粒子、胶体粒子,都比滤纸的孔隙直径小,均能透过滤纸,而胶体粒子的直径比半透膜孔隙直径大,不能透过半透膜,B不正确;

C.溶液中溶质粒子不一定带电,如葡萄糖溶于水,溶质为葡萄糖分子,通电后葡萄糖分子不向两极移动,C不正确;

D.胶粒直径介于10-9~10-7m之间,能使光发生散射,当一束光通过胶体时有光亮的“通路”,而通过溶液时无此现象,D正确;

故选D。

14.A

解析:固体化合物X本身不导电,但熔化状态或溶于水中能够导电说明X为离子化合物,不可能是共价化合物,一定为电解质,可能为碱,也可能是盐类或金属氧化物,故选A。

15.A

解析:A.由两种元素构成其中一种元素是氧的化合物叫氧化物,A正确;

B.是碱式盐,B错误;

C.液氯是单质,是纯净物,C错误;

D.过氧化钠是过氧化物,溶于水生成氢氧化钠和氧气,不是碱性氧化物,D错误;

故选A。

二、填空题

16. NaOH、Na2SO4 CuSO4、Mg(NO3)2 KCl

【分析】将该固体物质全部溶解于水中,得到无色溶液,说明固体中不含有硫酸铜;取少量a溶液于试管中,向其中滴加少量硫酸铁溶液,产生红褐色沉淀,说明固体中含有氢氧化钠,固体中含有氢氧化钠,则不含有硝酸镁;另取少量a溶液于试管中,向其中滴加少量的硝酸钡溶液,产生白色沉淀,说明固体中含有硫酸钠;

解析:由以上分析可知,该固体物质中一定含有NaOH、Na2SO4,一定不含有CuSO4、Mg(NO3)2, 可能含有KCl。

17.(1)

(2)用一束光照射烧杯中的物质,若能产生丁达尔效应,证明生成了Fe(OH)3胶体

(3)出现红褐色沉淀

(4)都不

解析:(1)向沸水中滴加饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,可得胶体。

(2)胶体具有丁达尔效应,所以可以用一束光照射烧杯中的物质,若能产生丁达尔效应,证明生成了Fe(OH)3胶体。

(3)不停止加热会使胶体发生聚沉,所以可以看到出现红褐色沉淀。

(4)甲同学向氯化铁溶液中加入少量的NaOH溶液得到的是氢氧化铁沉淀,乙同学直接加热饱和FeCl3溶液得到的也是氢氧化铁沉淀,所以两位同学的操作都不正确。

18. 1~100nm 丁达尔 饱和氯化铁 煮沸

解析:胶体粒子的大小在1~100nm之间,丁达尔效应为胶体独有的特性,鉴别溶液和胶体的主要方法为观察混合物是否具有丁达尔效应。实验室制取Fe(OH)3胶体的原理为三价铁离子水解生成氢氧化铁胶体,方法是:取一个小烧杯加入25ml蒸馏水并加热到沸腾,向其加入5~6滴饱和氯化铁溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热,即制得Fe(OH)3胶体。

三、元素或物质推断题

19. CaO Ca(OH)2 CaCO3 CaCl2或Ca(NO3)2 酸 酸性氧化物或酸 CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2 Ca(OH)2+2CO2=Ca(HCO3)2

【分析】实验室通常用碱 B 检验 CO2,即B为氢氧化钙,则A、B、C、D、E都为含钙元素的化合物。据此分析。

解析:实验室通常用碱 B 检验 CO2,即B为氢氧化钙,则A为氧化钙, D为酸式盐,说明N为二元酸或其对应的氧化物,即为碳酸氢钙,N为二氧化碳或碳酸,则C为碳酸钙, 氧化钙或碳酸钙或碳酸氢钙都可以和盐酸或硝酸反应生成氯化钙或硝酸钙,故E为氯化钙或硝酸钙。

(1)A为CaO,B为Ca(OH)2,C为CaCO3,E为CaCl2或Ca(NO3)2;

(2)M为酸,N为酸性氧化物或酸;

(3)碳酸钙到碳酸氢钙的反应方程式为:CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2

(4)氢氧化钙到碳酸氢钙的反应方程式为:Ca(OH)2+2CO2=Ca(HCO3)2

四、实验题

20.(1)氢氧化钠能使无色酚酞试液变红色

(2) 有气泡冒出 没有气泡冒出

(3)C

(4)C

解析:探究氢氧化钠溶液中不断滴加盐酸过程中,探究酸碱过量时不同的实验现象以及pH变化。

(1)因为氢氧化钠能使无色酚酞试液变红色,故溶液无色可以断定不可能“氢氧化钠有剩余”;

(2)如果少量锌粒放入试管中,有气泡冒出,说明溶液中有H+剩余,则盐酸过量;如果盐酸与氢氧化钠恰好完全反应,说明溶液中无H+剩余,则加入锌粒,没有气泡冒出;

(3)锌粒的作用为检验氢离子:

A.生锈的铁钉与H+反应,开始铁钉变光亮然后有气泡冒出,不选;

B.碳酸钠与氢离子反应生成气泡,不选;

C.硫酸钠和氢离子不反应,选;

D.氢氧化铜和氢离子反应,溶液变澄清,不选;

故选C;

(4)烧杯中溶液开始为氢氧化钠溶液,显碱性,pH>7,随着盐酸的滴加,pH减小,直至盐酸过量,溶液显酸性,pH<7,故选C。

一、选择题

1.20℃时,取甲乙丙丁四种纯净物各 40 克,分别加入到 4 个各盛有 100 克水的烧杯中,充分溶解,其溶解情况如表。下列说法正确的是

物质 甲 乙 丙 丁

未溶解固体的质量/g 7 2 0 15

A.此时甲、乙、丁一定形成了饱和溶液,丙没有饱和

B.若向四杯溶液中各再加入 20℃的 100 克水后,溶液的质量分数相等

C.0℃溶解度最大的物质是丁

D.若降低相同温度时丙最先析出晶体

2.将10mL淀粉胶体和5mL氯化钠溶液混合后,放入用半透膜制成的袋内,将此袋浸入蒸馏水中,如图所示,2min后,分别取袋内和烧杯内液体进行实验。下列说法正确的是

A.用一束光照射烧杯中液体有丁达尔效应 B.烧杯中液体加入硝酸银溶液后产生白色沉淀

C.袋内液体加入碘水后不变蓝 D.烧杯内液体加入碘水后变蓝

3.下列物质的俗称与化学式不对应的是

A.生石灰:CaO B.胆矾:

C.烧碱:NaOH D.食盐:NaCl

4.下列关于胶体的说法中,正确的是

A.溶液和胶体的本质区别是胶体具有丁达尔效应

B.制备胶体的方法是将饱和溶液逐滴滴加到沸水中煮沸至红褐色

C.利用过滤的方法能将胶体从溶液中分离出来

D.“纳米铜”是一种颗粒直径为纳米级的铜材料,属于胶体

5.下列物质分类正确的是

选项 混合物 酸性氧化物 碱性氧化物 弱电解质 胶体

A 澄清石灰水 Mn2O7 CuO AgCl 纳米铁粉

B 空气 干冰 CO Fe(SCN)3 Al(OH)3胶体

C 氨水 SO3 CaO H3PO4 淀粉溶液

D 酒精 Al2O3 Cl2O HCl 有色玻璃

A.A B.B C.C D.D

6.下列物质的分类正确的是

酸 碱 盐 酸性氧化物 碱性氧化物

A NaOH CaO

B HCl MgO

C HClO KOH CO

D CuO

A.A B.B C.C D.D

7.北京冬奥会成功举办、神舟十三号顺利往返、“天宫课堂”精彩呈现均展示了我国科技发展的巨大成就。下列相关叙述正确的是

A.飞船返回舱表层材料中的玻璃纤维属于无机非金属材料

B.“泡腾片实验”中,柠檬酸与小苏打反应时,有电子的转移

C.乙酸钠过饱和溶液结晶形成温热“冰球”,该过程吸收热量

D.吉祥物“冰墩墩”的材质中有聚氯乙烯,聚氯乙烯是纯净物

8.下列物质在给定条件下不能一步实现的是

A.

B.

C.

D.

9.下列物质的主要成分正确的是

A.铁锈—— B.钡餐——

C.铅笔芯—— D.胆矾——

10.下列物质进行分类,其中正确的组合是

分类组合 碱 酸 盐 碱性氧化物 酸性氧化物

A NaOH H2SO4 小苏打 CuO CO2

B 纯碱 HCl Na2S Na2O 二氧化硅

C Ba(OH)2 CH3COOH NaHSO4 NO SO3

D KOH 草酸 NaCl 氧化铁 MgO

A.A B.B C.C D.D

11.家庭日常生活经常用到的下列物质中,属于纯净物的是

A.调味用的食醋 B.纯水降温得到的冰水混合物

C.消毒用的漂白粉 D.餐饮用的啤酒

12.化学实验室的药品摆放有严格的要求,按照化学性质进行分类摆放在不同的试剂柜里。某校实验室存放的部分试剂如下:

试剂柜编号 ① ② ③ ④ …

试剂 氢氧化钠氢氧化钙 盐酸硫酸 二氧化锰氧化铜 氯化钠硫酸钠 …

该实验室新购进部分“铁红”和“苏打”应将它们分别放在

A.③和① B.④和③ C.①和② D.③和④

13.关于胶体和溶液的区别,下列叙述中正确的是

A.溶液中溶质粒子有规律的运动,而胶体粒子无规律的运动

B.溶液和胶体粒子均能透过滤纸,胶体粒子还可以透过半透膜

C.溶液中溶质粒子一定带电,且通电后溶质粒子向两极移动

D.一束光通过胶体时有光亮的“通路”,通过溶液时无此现象

14.今有一种固体化合物X,X本身不导电,但熔化状态或溶于水中能够导电,下列关于该化合物X的说法中,正确的是

A.X一定为电解质 B.X只能为碱

C.X只能是盐类 D.X可以是任何化合物

15.下列有关物质的分类正确的是

A.氧化物:、、

B.碱:、、

C.混合物:氢氧化铁胶体、矿泉水、液氯

D.碱性氧化物:过氧化钠、生石灰、铁红

二、填空题

16.回答下列问题:某固体物质可能含有氯化钾、硫酸铜、氢氧化钠、硝酸镁、硫酸钠中的一种或几种,为鉴定它们,做如下实验:

①将该固体物质全部溶解于水中,得到无色溶液a。

②取少量a溶液于试管中,向其中滴加少量硫酸铁溶液,产生红褐色沉淀。

③另取少量a溶液于试管中,向其中滴加少量的硝酸钡溶液,产生白色沉淀。

据此推断,该固体物质中一定含有(填化学式,下同)_______,一定不含_______,可能含有_______。

17.胶体是一种非常重要的分散系。某同学用洁净的烧杯取少量蒸馏水,用酒精灯加热至沸腾,向烧杯中逐滴加入M的饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,可得胶体。

(1)物质M的化学式为___________。

(2)证明有红褐色胶体生成的实验操作是___________。

(3)若实验中不停止加热,会看到___________。

(4)现有甲、乙两名同学分别进行胶体的制备实验。

①甲同学向氯化铁溶液中加入少量的溶液;

②乙同学直接加热饱和溶液;

两位同学的操作___________(选填“甲”、“乙”或“都不”)正确。

18.胶体粒子的大小在_______之间,鉴别溶液和胶体的主要方法为观察混合物是否具有_______效应。实验室制取Fe(OH)3胶体的方法是:取一个小烧杯加入25ml蒸馏水并加热到沸腾,向其加入5~6滴_______溶液,继续_______至溶液呈红褐色,停止加热,即制得Fe(OH)3胶体。

三、元素或物质推断题

19.A、B、C、D、E五种物质均为中学化学中常见的化合物,已知A、B、C、D、E五种物质里含有相同的一种金属元素。并且A、B、C、D都可与物质M反应生成E,物质之间按箭头方向都可通过一步反应实现转化。实验室通常用碱B检验CO2。

回答下列问题:

(1)写出物质的化学式A_______、B____________、C_________、E__________。

(2)选择用“酸、碱、盐、酸性氧化物或碱性氧化物”填空,M属于___________,N属于_________________________。

(3)写出正盐C转化为酸式盐D的化学方程式___________________________。

(4)写出碱B转化为酸式盐D的化学方程式______________________________。

四、实验题

20.小红同学进行酸碱中和反应的实验(如图所示)。她向氢氧化钠溶液中滴加一定量稀盐酸后,想起氢氧化钠溶液中事先没有滴加指示剂。为了确定盐酸与氢氧化钠的反应程度,她从烧杯中取了少量溶液于试管中,并向试管中滴加几滴无色酚酞试液,振荡,观察到试管中液体颜色没有变化。于是她对烧杯中的溶液进行了以下探究:

(1)小红认为此时烧杯中的溶液可能有以下三种情况:

① 盐酸与氢氧化钠恰好完全反应;② 氢氧化钠有剩余;③ 盐酸过量。

小明同学却断定不可能“氢氧化钠有剩余”,他的理由是:_______。

(2)他们共同设计了一个实验方案,欲对上述其他两种可能情况进行验证。请根据相关内容填写表格:

实验方法 可能观察到的现象 结论

将少量锌粒放入试管中,然后从烧杯中取适量溶液至试管中

如果_______ 则盐酸过量

如果_______ 则盐酸与氢氧化钠恰好完全反应

(3)经过讨论,他们认为利用下列几种物质代替锌粒,也可以达到验证目的。你认为其中不正确的是_______(填序号)。

A.生锈的铁钉 B.碳酸钠粉末 C.硫酸钠粉末 D.氢氧化铜

(4)图中曲线能够表示小红所做实验中溶液pH变化趋势的是_______(填序号)。

A.B.C.D.

【参考答案】

一、选择题

1.B

解析:A.从溶解情况可看出,物质丙全部溶解,可能刚好饱和,也可能不饱和,A错误;

B.从溶解的情况中可知,100g水中能溶解的质量甲为33g,乙38g,丙至少40g,丁为25g,所以四杯溶液中再各加入20 ℃的100 g水后,所剩的固体一定溶解,故溶质的质量和溶剂的质量相等,所以质量分数相等,B正确;

C.温度降低,溶解度降低,丁最不易溶,所以丁的溶解度最小,C错误;

D.丁的溶解度小,降低相同的温度,最先有晶体析出的应该是丁,D错误;

故选B。

2.B

【分析】淀粉胶体和氯化钠溶液混合后,放入用半透膜制成的袋内,将此袋浸入蒸馏水中后,淀粉胶体不能通过半透膜而留在袋内,但是Na+和Cl-能通过半透膜而进入烧杯的水中。

解析:A.淀粉胶体不能通过半透膜,因此烧杯中的液体不是胶体,用一束光照射烧杯中液体没有丁达尔效应,A错误;

B.烧杯内液体含有Na+和Cl-,加入硝酸银有白色沉淀,B正确;

C.淀粉胶体不能通过半透膜,因此袋内液体有淀粉,加入碘水后变蓝,C错误;

D.烧杯内液体含有Na+和Cl-,不含淀粉,加入碘水后不变蓝,D错误;

故选B。

3.B

解析:A.生石灰为氧化钙的俗名,其化学式为CaO,故A正确;

B.胆矾含有5个结晶水,正确的化学式为CuSO4 5H2O,故B错误;

C.烧碱、火碱、苛性钠都是氢氧化钠,其化学式为NaOH,故C正确;

D.食盐是NaCl的俗称,故D正确;

故选B。

4.B

解析:A.溶液和胶体的本质区别为粒子直径大小不同,溶液中分散质粒子直径小于1nm,胶体中分散质离子直径介于1~100nm,故A错误;

B.制备Fe(OH)3胶体的方法是将饱和FeCl3溶液滴加到沸水中煮沸至溶液呈红褐色,故B正确;

C.胶体和溶液都能透过滤纸,所以利用过滤的方法不能将Fe(OH)3胶体与FeCl3溶液分开,故C错误;

D.“纳米铜”是单质,不属于胶体,故D错误;

故选:B。

5.C

解析:A.氯化银溶于水的部分完全电离,属于强电解质,纳米铁粉属于纯净物,不是胶体,选项A错误;

B.CO与酸不反应,不是碱性氧化物,选项B错误;

C.氨水为混合物,三氧化硫为酸性氧化物,氧化钙为碱性氧化物,磷酸为弱电解质,淀粉溶液为胶体,选项C正确;

D.酒精为纯净物,氧化铝为两性氧化物,一氧化二氯为酸性氧化物,氯化氢为强电解质,选项D错误;

答案选C。

6.B

解析:A.H2O不是酸性氧化物,其余所属类别均正确,A错误;

B.各物质所属类别均正确,B正确;

C.CO是中性氧化物,不是酸性氧化物,C错误;

D.NH3不是碱,是氮的氢化物,NH3 H2O才属于碱,D错误;

故答案为:B。

7.A

解析:A.玻璃纤维的成分属于玻璃,玻璃属于无机非金属材料,选项A正确;

B.柠檬酸与小苏打发生复分解反应,各元素的化合价都没有改变,没有电子转移,选项B错误;

C.乙酸钠在温度较高的水中的溶解度非常大,很容易形成过饱和溶液,暂时处于亚稳态;这种溶液里只要有一丁点的结晶和颗粒,就能打破它的亚稳态,迅速结晶的同时释放出大量热量,选项C错误;

D.聚氯乙烯是高分子化合物,属于混合物,选项D错误;

答案选A。

8.B

解析:A.能被CO还原为Fe,Fe溶于盐酸制得氯化亚铁,可以一步实现转化,A不符合题意;

B.NaOH和反应生成和水,和KCl不反应,无法一步实现转化,B符合题意;

C.氢氧化钙和二氧化碳生成碳酸钙和水,碳酸钙溶于醋酸生成CO2,可以一步实现转化, C不符合题意;

D.钙和氧气加热生成氧化钙,氧化钙溶于水生成氢氧化钙,可以一步实现转化,D不符合题意;

故选择B。

9.B

解析:A.铁锈——,A错误;

B.钡餐——,B正确;

C.铅笔芯——石墨,C错误;

D.胆矾——,D错误;

答案选B。

10.A

解析:A.选项中物质分类正确,A正确;

B.纯碱属于盐不是碱,B错误;

C.NO为不成盐氧化物,不是碱性氧化物,C错误;

D.MgO是碱性氧化物,不是酸性氧化物,D错误;

故答案选A。

11.B

解析:A. 调味用的食醋是水溶液,属于混合物,故A不符;

B. 纯水降温得到的冰水混合物,只含有水分子,属于纯净物,故B符合;

C. 消毒用的漂白粉由氯化钙、次氯酸钙组成,属于混合物,故C不符;

D. 餐饮用的啤酒是酒精、麦芽糖等的水溶液,属于混合物,故D不符;

故选B。

12.D

解析:根据表中信息可判断①是碱,②是酸,③是氧化物,④是盐。铁红是三氧化二铁,属于氧化物放在③中;苏打是碳酸钠,属于盐,放在④中,故选D。

13.D

解析:A.在没有外加电场的作用下,溶液中溶质粒子和胶体粒子都作无规律的运动,A不正确;

B.溶液中的溶质、溶剂粒子、胶体粒子,都比滤纸的孔隙直径小,均能透过滤纸,而胶体粒子的直径比半透膜孔隙直径大,不能透过半透膜,B不正确;

C.溶液中溶质粒子不一定带电,如葡萄糖溶于水,溶质为葡萄糖分子,通电后葡萄糖分子不向两极移动,C不正确;

D.胶粒直径介于10-9~10-7m之间,能使光发生散射,当一束光通过胶体时有光亮的“通路”,而通过溶液时无此现象,D正确;

故选D。

14.A

解析:固体化合物X本身不导电,但熔化状态或溶于水中能够导电说明X为离子化合物,不可能是共价化合物,一定为电解质,可能为碱,也可能是盐类或金属氧化物,故选A。

15.A

解析:A.由两种元素构成其中一种元素是氧的化合物叫氧化物,A正确;

B.是碱式盐,B错误;

C.液氯是单质,是纯净物,C错误;

D.过氧化钠是过氧化物,溶于水生成氢氧化钠和氧气,不是碱性氧化物,D错误;

故选A。

二、填空题

16. NaOH、Na2SO4 CuSO4、Mg(NO3)2 KCl

【分析】将该固体物质全部溶解于水中,得到无色溶液,说明固体中不含有硫酸铜;取少量a溶液于试管中,向其中滴加少量硫酸铁溶液,产生红褐色沉淀,说明固体中含有氢氧化钠,固体中含有氢氧化钠,则不含有硝酸镁;另取少量a溶液于试管中,向其中滴加少量的硝酸钡溶液,产生白色沉淀,说明固体中含有硫酸钠;

解析:由以上分析可知,该固体物质中一定含有NaOH、Na2SO4,一定不含有CuSO4、Mg(NO3)2, 可能含有KCl。

17.(1)

(2)用一束光照射烧杯中的物质,若能产生丁达尔效应,证明生成了Fe(OH)3胶体

(3)出现红褐色沉淀

(4)都不

解析:(1)向沸水中滴加饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,可得胶体。

(2)胶体具有丁达尔效应,所以可以用一束光照射烧杯中的物质,若能产生丁达尔效应,证明生成了Fe(OH)3胶体。

(3)不停止加热会使胶体发生聚沉,所以可以看到出现红褐色沉淀。

(4)甲同学向氯化铁溶液中加入少量的NaOH溶液得到的是氢氧化铁沉淀,乙同学直接加热饱和FeCl3溶液得到的也是氢氧化铁沉淀,所以两位同学的操作都不正确。

18. 1~100nm 丁达尔 饱和氯化铁 煮沸

解析:胶体粒子的大小在1~100nm之间,丁达尔效应为胶体独有的特性,鉴别溶液和胶体的主要方法为观察混合物是否具有丁达尔效应。实验室制取Fe(OH)3胶体的原理为三价铁离子水解生成氢氧化铁胶体,方法是:取一个小烧杯加入25ml蒸馏水并加热到沸腾,向其加入5~6滴饱和氯化铁溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热,即制得Fe(OH)3胶体。

三、元素或物质推断题

19. CaO Ca(OH)2 CaCO3 CaCl2或Ca(NO3)2 酸 酸性氧化物或酸 CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2 Ca(OH)2+2CO2=Ca(HCO3)2

【分析】实验室通常用碱 B 检验 CO2,即B为氢氧化钙,则A、B、C、D、E都为含钙元素的化合物。据此分析。

解析:实验室通常用碱 B 检验 CO2,即B为氢氧化钙,则A为氧化钙, D为酸式盐,说明N为二元酸或其对应的氧化物,即为碳酸氢钙,N为二氧化碳或碳酸,则C为碳酸钙, 氧化钙或碳酸钙或碳酸氢钙都可以和盐酸或硝酸反应生成氯化钙或硝酸钙,故E为氯化钙或硝酸钙。

(1)A为CaO,B为Ca(OH)2,C为CaCO3,E为CaCl2或Ca(NO3)2;

(2)M为酸,N为酸性氧化物或酸;

(3)碳酸钙到碳酸氢钙的反应方程式为:CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2

(4)氢氧化钙到碳酸氢钙的反应方程式为:Ca(OH)2+2CO2=Ca(HCO3)2

四、实验题

20.(1)氢氧化钠能使无色酚酞试液变红色

(2) 有气泡冒出 没有气泡冒出

(3)C

(4)C

解析:探究氢氧化钠溶液中不断滴加盐酸过程中,探究酸碱过量时不同的实验现象以及pH变化。

(1)因为氢氧化钠能使无色酚酞试液变红色,故溶液无色可以断定不可能“氢氧化钠有剩余”;

(2)如果少量锌粒放入试管中,有气泡冒出,说明溶液中有H+剩余,则盐酸过量;如果盐酸与氢氧化钠恰好完全反应,说明溶液中无H+剩余,则加入锌粒,没有气泡冒出;

(3)锌粒的作用为检验氢离子:

A.生锈的铁钉与H+反应,开始铁钉变光亮然后有气泡冒出,不选;

B.碳酸钠与氢离子反应生成气泡,不选;

C.硫酸钠和氢离子不反应,选;

D.氢氧化铜和氢离子反应,溶液变澄清,不选;

故选C;

(4)烧杯中溶液开始为氢氧化钠溶液,显碱性,pH>7,随着盐酸的滴加,pH减小,直至盐酸过量,溶液显酸性,pH<7,故选C。