2023年广东省中考试语文仿真模拟试卷(八)课件(共56张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023年广东省中考试语文仿真模拟试卷(八)课件(共56张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 351.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-12 10:37:04 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

2023年广东省初中学业水平考试语文仿真模拟试卷(八)

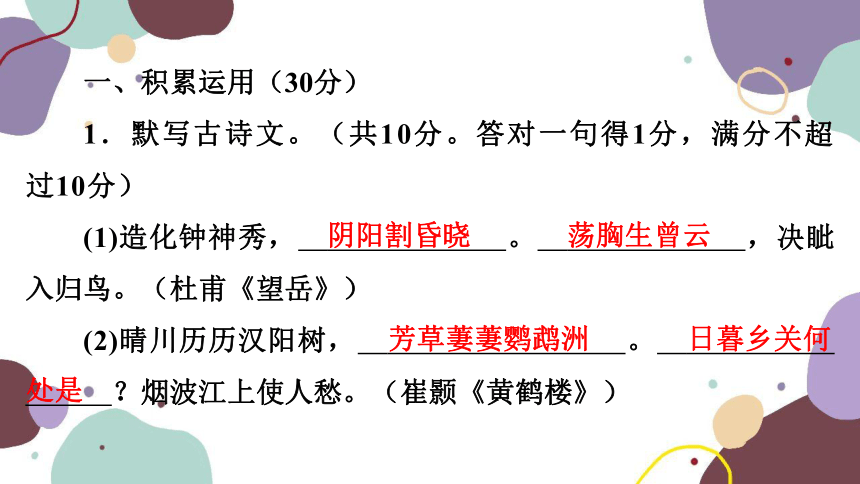

一、积累运用(30分)

1.默写古诗文。(共10分。答对一句得1分,满分不超过10分)

(1)造化钟神秀, 阴阳割昏晓 。 荡胸生曾云 ,决眦入归鸟。(杜甫《望岳》)

(2)晴川历历汉阳树, 芳草萋萋鹦鹉洲 。 日暮乡关何处是 ?烟波江上使人愁。(崔颢《黄鹤楼》)

阴阳割昏晓

荡胸生曾云

芳草萋萋鹦鹉洲

日暮乡关何

处是

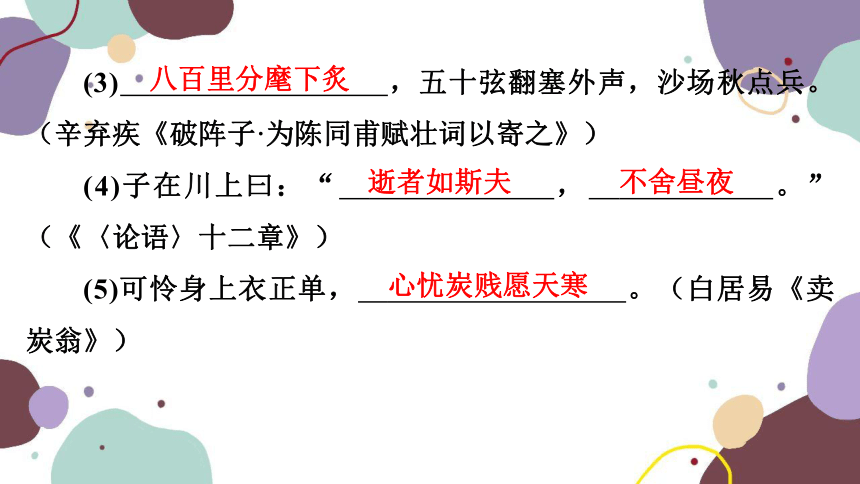

(3) 八百里分麾下炙 ,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。(辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》)

(4)子在川上曰:“ 逝者如斯夫 , 不舍昼夜 。”(《〈论语〉十二章》)

(5)可怜身上衣正单, 心忧炭贱愿天寒 。(白居易《卖炭翁》)

逝者如斯夫

不舍昼夜

心忧炭贱愿天寒

八百里分麾下炙

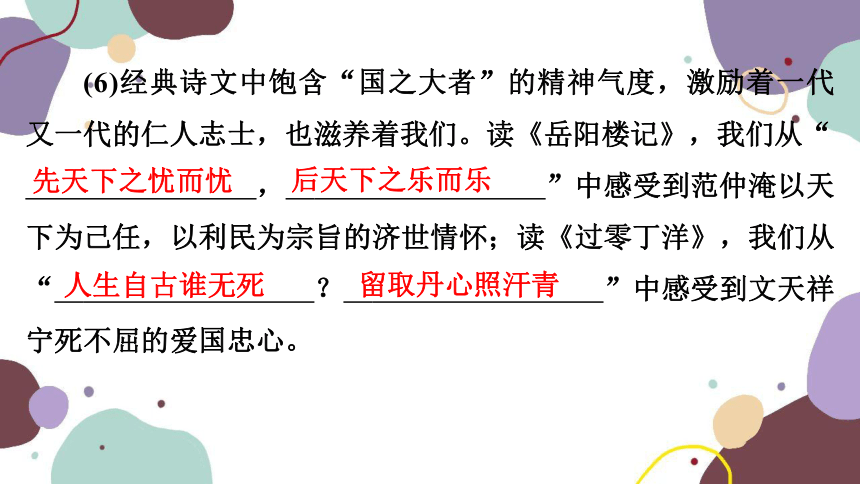

(6)经典诗文中饱含“国之大者”的精神气度,激励着一代又一代的仁人志士,也滋养着我们。读《岳阳楼记》,我们从“ 先天下之忧而忧 , 后天下之乐而乐 ”中感受到范仲淹以天下为己任,以利民为宗旨的济世情怀;读《过零丁洋》,我们从“ 人生自古谁无死 ? 留取丹心照汗青 ”中感受到文天祥宁死不屈的爱国忠心。

先天下之忧而忧

后天下之乐而乐

人生自古谁无死

留取丹心照汗青

2.根据拼音写出相应的词语。(4分)

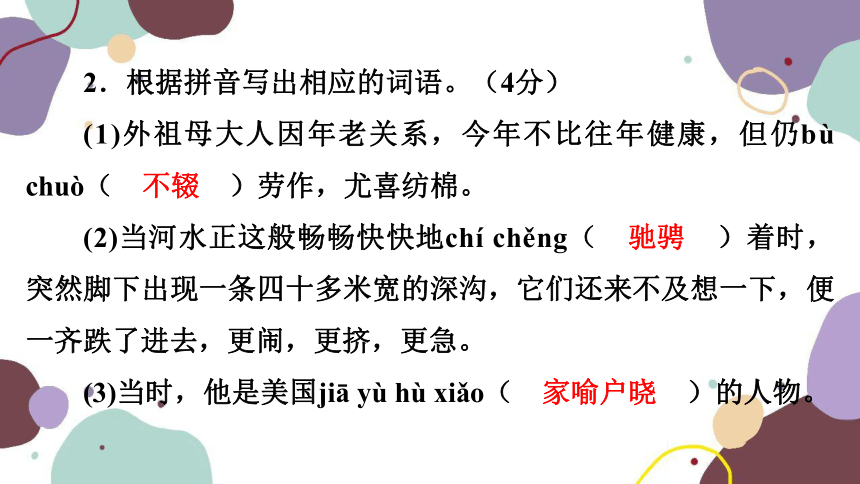

(1)外祖母大人因年老关系,今年不比往年健康,但仍bù chuò( 不辍 )劳作,尤喜纺棉。

(2)当河水正这般畅畅快快地chí chěng( 驰骋 )着时,突然脚下出现一条四十多米宽的深沟,它们还来不及想一下,便一齐跌了进去,更闹,更挤,更急。

(3)当时,他是美国jiā yù hù xiǎo( 家喻户晓 )的人物。

不辍

驰骋

家喻户晓

(4)公安厅创新学习交流方式,利用VR全景虚拟现实技术,打破时空限制,实现各警种部门“shēn lín qí jìng( 身临其境 )”开展学习交流借鉴活动。

身临其

境

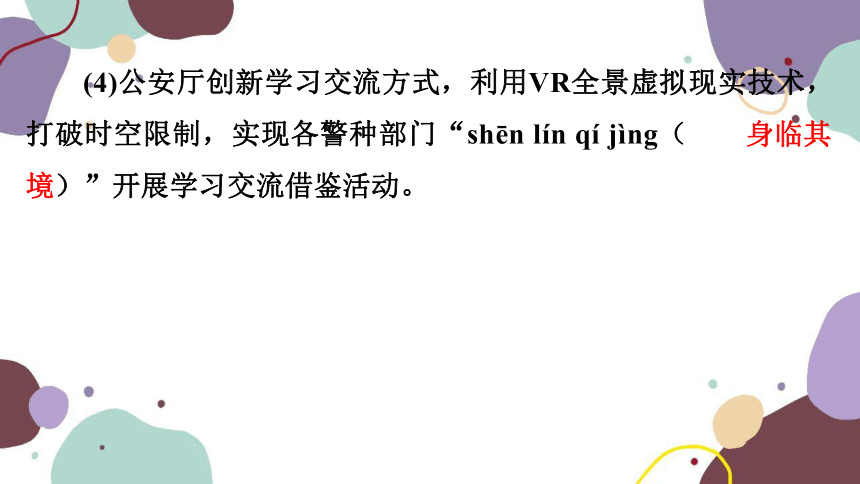

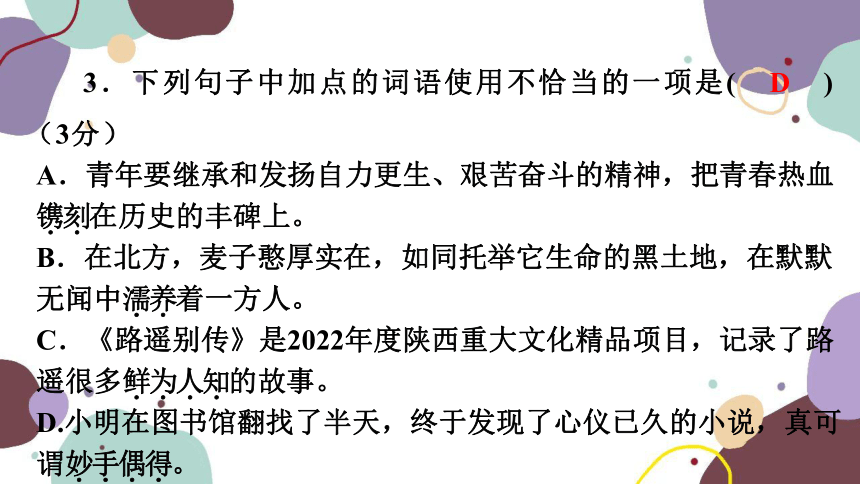

3.下列句子中加点的词语使用不恰当的一项是( D )(3分)

A.青年要继承和发扬自力更生、艰苦奋斗的精神,把青春热血镌.刻.在历史的丰碑上。

B.在北方,麦子憨厚实在,如同托举它生命的黑土地,在默默无闻中濡.养.着一方人。

C.《路遥别传》是2022年度陕西重大文化精品项目,记录了路遥很多鲜.为.人.知.的故事。

D.小明在图书馆翻找了半天,终于发现了心仪已久的小说,真可谓妙.手.偶.得.。

D

【解析】A项,镌刻:雕刻。B项,濡养:滋养。C项,鲜为人知:很少有人知道。D项,妙手偶得:指文学素养深的人出于灵感,即可偶然间得到妙语佳句。用在此处属望文生义。故选D。

4.下列对病句的修改不正确的一项是( B )(3分)

A.金殿森林公园始建于明万历年间,因山势嵯峨,万木葱茏,历史悠久,被人们称为“滇中第一名胜”的美誉。(删去“的美誉”)

B.广东智慧应急研究基地将聚焦应急管理信息化能力提升,与广东省应急管理厅开展共同应急领域前沿研究,打造全国智慧应急领域标杆。(把“打造”改为“树立”)

C.我们应该以海纳百川的胸怀打破文化交往的壁垒,以兼收并蓄汲取其他文明的养分,让中华文明在交流互鉴中发展壮大。(在“兼收并蓄”后加上“的态度”)

D.深度贫困地区贫困程度深、基础条件差、致贫原因复杂,民族、宗教、维稳问题交织。处理好这些问题,是能否打赢脱贫攻坚战的关键。(删去“能否”)

B

【解析】B项语序不当,应将“共同”和“开展”互换位置。

5.(核心素养)为引领同学们了解大千世界,陶冶性情,班级开展了“走进小说天地”的综合性学习活动,请你参与并完成以下任务。(10分)

(1)【设计活动】小南设计了两项活动,请你仿照所给形式再设计两项。(2分)

活动一:竞猜歌词,走进小说世界

活动二: 示例:讲述故事,畅谈独特感受

活动三: 评说人物,神游人物画廊

活动四:演绎人物,体味人生百态

示例:讲述故事,畅谈独特感受

评说人物,神游人物画廊

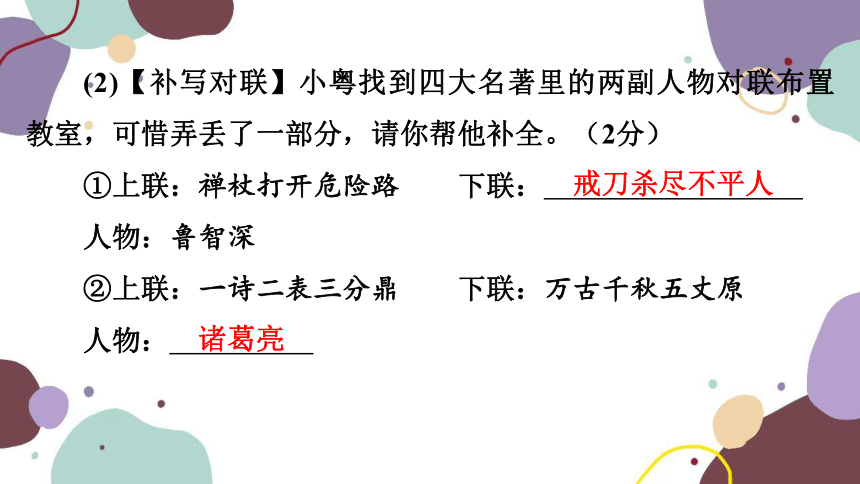

(2)【补写对联】小粤找到四大名著里的两副人物对联布置教室,可惜弄丢了一部分,请你帮他补全。(2分)

①上联:禅杖打开危险路 下联: 戒刀杀尽不平人

人物:鲁智深

②上联:一诗二表三分鼎 下联:万古千秋五丈原

人物: 诸葛亮

戒刀杀尽不平人

诸葛亮

(3)【重温名篇】请从九年级所学名著中任选一位小说主要人物,根据他(她)的某一事件,结合名著内容,仿照示例写句子。(3分)

【示例】小说:《骆驼祥子》

人物:祥子——勤劳朴实的祥子,立志买车,经历三起三落,最终在底层苟且偷生,谱写了一出人间悲剧。

小说: 《简·爱》

人物: 简·爱——自尊自爱的简·爱,因爱离开,历经波折,却依然坚持人格独立,赢得了自由美好的生活。

《简·爱》

简·爱——自尊自爱的简·爱,因爱离开,历经波

折,却依然坚持人格独立,赢得了自由美好的生活。

(4)【阅读建议】小明同学认为古典小说离我们的时代太遥远了,没有阅读的必要,应该多向大家推荐当代小说。你和他有不同观点,请结合你阅读古典小说的体验,试着说服他。(3分)

示例:小明同学,当代小说的确贴近生活,但我认为古典小说也是有阅读价值的。比如《水浒传》告诉我们要敢于反抗不公,遭遇挫折和失败时,要敢于面对,勇于弥补。这类古典名著既能帮助我们了解历史,又能给予我们思想启迪,很有必要阅读,你认为呢?

二、阅读(40分)

(一)阅读下面的文字,完成6~10题。(15分)

【甲】

崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱.绝。是日更定矣,余拏.一小舟,拥.毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

(节选自《湖心亭看雪》)

6.解释文中加点词语的意思。(3分)

(1)湖中人鸟声俱.绝( 全,都 )

(2)余拏.一小舟( 撑(船) )

(3)拥.毳衣炉火( 裹,围 )

全,都

撑(船)

裹,围

7.把文中画线的句子翻译成现代汉语。(4分)

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

(湖上)弥漫着水汽凝成的冰花,天与云与山与水,浑然一体,白茫茫一片。湖上(比较清晰的)影子,只有(淡淡的)一道长堤的痕迹,一点湖心亭的轮廓,和我的一叶小舟,舟中的两三粒人影罢了。

【乙】

近腊月下,景气和畅,故山殊可过。足下方温经,猥不敢相烦。辄便往山中,憩感配寺,与山僧饭讫而去.。

北涉玄灞,清月映郭。夜登华子冈,辋水沦涟,与月上下。寒山远火,明灭林外。深巷寒犬,吠声如豹。村墟夜舂,复与疏钟相间。此时独坐僮仆静默多思曩昔携手赋诗,步仄径,临清流也。

当待春中,草木蔓发,春山可望,轻鲦出水,白鸥矫翼,露湿青皋,麦陇朝雊。斯之不远,倘能从我游乎?非子天机清妙者,岂能以此不急之务相邀?然是中有深趣矣。无忽。因.驮黄蘗人往,不一。山中人王维白。

(选自王维《山中与裴秀才迪书》,有删改)

8.解释文中加点词语的意思。(2分)

(1)与山僧饭讫而去.( 离开 )

(2)因.驮黄蘗人往( 趁着 )

9.请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

此 时 独 坐 僮 仆 静 默 多 思 曩 昔 携 手 赋 诗

离开

趁着

/

/

/

10.【甲】文中“湖中人鸟声俱绝”和【乙】文中的“吠声如豹”都是写声音的,各有什么作用?(3分)

【甲】文中“湖中人鸟声俱绝”表现了西湖的静和当时天气的寒冷;【乙】文中的“吠声如豹”以动写静,衬托了冬夜的空旷寂静。

【参考译文】【乙】农历十二月的末尾,气候温和舒畅,旧居蓝田山很值得一游。您正在温习经书,仓促中不敢打扰。我自行到山中,在感配寺休息,跟寺中僧人一起吃完饭就离开了。

我向北渡过深青色的灞水,月色清朗,映照着城郭。夜色中登上华子冈,见辋水泛起涟漪,水波或上或下,水中的月影也随同上下。那寒山中远远的灯火,火光忽明忽暗在林外看得很清楚。深巷中狗叫声像豹叫一样。村子里传来舂米声,又与稀疏的钟声相互交错。这时,我独坐在那里,跟来的仆人已入睡,想起从前你与我挽着手吟诵诗歌,在狭窄的小路上漫步,临近那清澈流水的情景。

等到了春天,草木蔓延生长,春天的山景更可观赏,轻捷的鲦鱼跃出水面,白色的鸥鸟张开翅膀,晨露打湿了青草地,麦田里雉鸡在清晨鸣叫。这些景色很快就来了,(您)能和我一起游玩吗?如果你天性并非与众不同的话,我哪能用这不打紧的事务相邀呢?而这当中有很深的旨趣啊!不要忽略。趁着载运黄蘗的人出山,托他带给你这封信,不一一详述了。山中人王维告知。

(二)阅读下面的文字,完成11~13题。(10分)

人类一直在“发低烧”吗?

人类的正常体温究竟是多少?如果你比较关注自己或家人的身体健康,就会本能地回答:“37℃啊!”但最新的研究证明,这个常识可能是错误的。1月7日,斯坦福大学医学院教授朱莉·帕森内特和她的团队刚刚发布了一项研究成果,发现自19世纪以来,成年人的平均体温在持续下降,不到200年间下降了0.4 ℃,从37 ℃降到36.6 ℃。这意味着,人类的正常平均体温可能需要重新定义。难道百年前的古人一直在“发低烧”吗?别笑,事实可能还真的如此。

(一)平均每10年下降0.03 ℃

据美国《时代》周刊报道,美国斯坦福大学的研究者朱莉·帕森内特说,研究人体体温的医生几十年前就意识到平均体温37 ℃这一数字过高,“但他们一直认为这只是过去的测量错误,并非因为人体体温真的下降了”。为弄清真相,帕森内特和她的团队综合分析了三个数据集。结果显示,美国人的体温平均每十年下降0.03 ℃。19世纪初出生的男性,体温比现在的男性高

了0.59 ℃;而女性的体温自19世纪90年代以来已下降了0.32 ℃。这意味着,现在美国人的平均体温约为36.6 ℃,而不是人们普遍认为的37 ℃。

此外,研究还发现,不管哪一年的测量数据,老年人的平均体温都要高于同一年测量的年轻人的平均体温。帕森内特说:“最可能的解释是,在微生物学意义上,我们与过去的人差别很大。由于出现了疫苗和抗生素,现代人较少感染病菌,所以,我们的免疫系统不像过去那么活跃,身体组织也不易发炎。”

虽然这项调查对象只有美国人,但帕森内特指出,如果事实的确如此的话,那么在健康状况有所改善的其他国家,人体体温应该也已经下降。人类体温的下降趋势会不会很快停止?她表示:“人体体温存在一个极限值,体温不会降至零,但具体降到哪个值,我现在也不知道。”

(二)人类体温标准为什么是37 ℃

人类的平均体温随着生活和医疗水平的进步在下降,原因则是我们的免疫系统不那么活跃,这种说法听起来有那么点离经叛道,但仔细探究一下,你会发现标准体温37℃这个常识其实也没你想象得那么可靠。

一个多世纪以来,37℃一直被用作人类健康的体温标准,但这个标准却在不断受到怀疑。摄氏度这个概念是瑞典天文学家安德斯·摄尔修斯1742年提出的,也就是说在18世纪中叶以前,人类其实没有什么“正常体温”的概念,即便在之后很长一段时间,医学界也认为人的体温之间存在较大的个体差异。直到19世纪中叶,德国医生卡尔·翁德里希不信这个邪,他对2.5万名成年人的腋窝进行了数百万次温度测量,并基于这些数据撰写了一篇影响深远的文章,提出37 ℃是人类的平均体温。自此,这一标准奉

行了一个多世纪,即37 ℃成了正常体温的“生理点”。

对于人类以及其他恒温动物为何具有恒温能力,科学界已经有了两种主流且流行的解释。一种是认为大脑在恒温下运作得更好,另一种则认为这是某些动物从依赖水生环境彻底转向陆生环境的演变结果,这两种解释也许都是一些动物维持身体恒温的目的。动物维持一个比环境温度稍高的体温,有利于增强动物体内

糖酵解的能力,以及促进酶的活性。在生存竞争中这意味着许多优势。如它可以提高动物的运动能力,使其更易捕捉猎物,保卫领地。但为何人类的体温要恒定在37 ℃呢?研究发现,37 ℃其实是人类维持体内酶活性的一个“高限”,比如这个温度稍稍升高几度,人体内酶就会失活。但相反,温度些许下降(比如在30 ℃~35 ℃左右)对这些酶的影响并不明显,甚至更加高效。

(三) 示例:我们的体温是被真菌“逼上梁山”的吗

既然维持越高的体温就要消耗越高的能量,为何人类会出现更高的体温呢?对此,生物学家提出了一个很奇怪却为学界比较认可的答案:保持较高的体温很可能是为了抵御致命的真菌。在生物界横行无阻的真菌,唯独在恒温动物这里遭遇了顽强抵抗。而那些体温略低的少数哺乳动物,似乎都更易感染真菌。这种研究为我们揭示了一个新的自然界图景——恒温动物并不是自主选择了较高的体温,而是被真菌等病原体“逼上梁山”,不得不维

示例:我们的体温是被真菌“逼上梁山”的吗

持高体温,用这种升温的方法遏制无处不在的病原体入侵。

所以,人类的“高体温策略”其实是不情愿的,那么在一个真菌等病原体较少、免疫机制不需要那般活跃的环境下,我们的体温是否会自主降下来呢?美国学者这项最新的研究似乎也体现了这种趋势——在躲过了与我们缠斗上亿年的“宿命之敌”的骚扰后,一场全人类的“低烧”似乎也在退去。

11.请给文章第(三)部分拟一个小标题,填写在文中的横线上。(3分)

12.下列说法不符合文意的一项是( A )(3分)

A.随着疫苗和抗生素的出现和使用,人类的身体组织就不会发炎,也不会发低烧。

B.由于人体体温存在一个极限值,所以人类的体温不会降至零。

C.维持比环境温度稍高的体温,有利于增强动物体内糖酵解的能力,促进酶的活性,但是人类的体温如果比37 ℃稍稍升高几度,人体内酶就会失活。

D.恒温动物并不是自主选择了较高的体温,而是用这种升温的方法遏制无处不在的病原体入侵。

A

【解析】根据第(一)部分第二段“由于出现了疫苗和抗生素,现代人较少感染病菌,所以,我们的免疫系统不像过去那么活跃,身体组织也不易发炎”可知,A项“人类的身体组织就不会发炎,也不会发低烧”表述有误。故选A。

13.最近,因为疫情的关系,文文每天都要测三次体温,却发现每次测量结果都在36.3 ℃左右,家人的体温也很少会高于36.7 ℃。文文很疑惑:人类的正常体温不是37 ℃吗?为什么身边所有人的正常体温都达不到37 ℃呢?请结合文章内容解答文文的疑惑。(4分)

①美国科学家研究指出,成年人的平均体温在持续下降,从37℃降到36.6℃。②37℃一直被用作人类健康的体温标准,但它只是一个标准,并不是每个人的正常体温都是37℃。③37℃其实是人类维持体内酶活性的一个“高限”,比这个温度稍稍升高几度,人体内酶就会失活。④在一个真菌等病原体较少、免疫机制不需要那般活跃的环境下,我们的体温可能会继续下降,可能会低于37℃。

(三)阅读下面的文字,完成14~17题。(15分)

红枣飘香

侯发山

①八路军走进老庙村的那天起,部队官兵严格遵守“三大纪律八项注意”,把一所破庙收拾一番就住了进去。他们每天到老百姓家里去,帮助老百姓重建被鬼子毁坏的家园,有的爬上房顶修缮房子,有的钻到灶间砌灶台……该吃饭的时候就回到破庙里,吃自己带的干粮。老百姓过意不去,有的拿出珍藏的粮食,有的把自家的皂角让战士们带回去洗衣服、洗头等。八路军纪律严明,没有一个接受老百姓的“小恩小惠”。

②杨静的帮扶对象是王大娘。王大娘的儿子和媳妇都被小鬼子杀害了,留下一个不满八岁的孙子小豆豆。杨静一边安慰王大娘,一边激励她,让她从悲痛中站起,和全国人民一道把小鬼子赶出中国去。在杨静的帮助下,王大娘的心情逐渐晴朗起来。有时候,杨静以小木棍为笔,沙土为纸,或用锅底灰涂在墙上,白粉土制成粉笔,教小豆豆认字。

③王大娘家的院子里有棵弯弯的枣树,枝繁叶茂,有着上百年的树龄。眼下正是秋天,枝头上挂满了枣子,嘟噜连串的,把枝头都压弯了。枣子红澄澄的,亮晶晶的,地泛着光泽,再有几天光景便该采摘了。这天眼看着黑了,王大娘走到枣树前,伸手去摘枣。小豆豆跑了过来,嚷嚷道:“奶奶,奶奶,不要摘嘛!”王大娘说:“这枣子是给你杨阿姨吃的。”小豆豆一下子噘着嘴,显得很不乐意。王大娘说:“咋?不舍得让你杨姨

吃?”小豆豆看了正在给奶奶缝补褂子的杨静,说:“我,我想把这些枣子卖了,买枪打小鬼子!”王大娘笑了,说:“你杨姨他们就是打鬼子的!”小豆豆看了一眼杨静,又看了一眼奶奶,似乎不相信奶奶的话。杨静说:“小豆豆,奶奶说得没错,我们就是打鬼子的!”小豆豆的脸上这才漾出了笑意。

④杨静要走了,王大娘执意要把枣子给她,她不要。小豆豆呢,胳膊叉开挡住大门,说:“阿姨不拿不让走。”推让半天,杨静只好把枣子装进自己的口袋。回到驻地后,杨静把枣掏出来,借秤一称,一斤二两。于是,她按市价,用当时使用的货币,连夜送给王大娘。当时小豆豆还天真地问:“阿姨,为啥给钱啊?”杨静说:“小豆豆,咱八路军有三大纪律八项注意。”

⑤小豆豆又歪着头问道:“阿姨,啥是三大纪律八项注意?”

⑥杨静就耐心解释道:“三大纪律就是一切行动听指挥,不拿群众一针一线,一切缴获要归公;八项注意就是说话和气,买卖公平,借东西要还……”

⑦小豆豆似懂非懂地点点头。

⑧“嗨,有这样的部队咋能不打胜仗呢。”王大娘感慨道。

⑨又过了几天,杨静和王大娘坐在枣树下纳鞋底。忽.然.,枣树上落下几颗枣子,刚.好.掉到杨静身边的泥地上。

⑩王大娘捡拾起地上的枣子,在衣襟上擦了擦递给杨静:“闺女,吃吧,掉地上的,是老天爷让你吃呢。”

“大娘,这枣不能吃!”杨静摇摇头。

“又没有人知道,只管吃罢。”王大娘劝说道。

“大娘,你知,我知,天知,地知,怎么会没人知道呢?”杨静环顾四周,“豆豆呢,我给他带枪来了。”

“我在这儿呢。”说话间,小豆豆从高高的枝杈间猴子一般哧溜滑了下来。杨静这下明白了,祖孙俩为了让她吃到新鲜的枣儿,小豆豆爬上枣树轻轻摇晃树枝,落在地上的全是熟透的枣儿啊。杨静从背包里摸出一把木头手枪,朝小豆豆晃了晃,小豆豆高兴得涨红了脸。

一阵微风吹来,院子里飘荡着枣香,那样的沁人肺腑,润人心田,使人差不多要醉了。

(选自2022年8月21日《郑州日报》,有删改)

14.选文中,杨静做了哪些事情感动了祖孙俩,使得小豆豆和王大娘“合谋”摇下最熟的枣子给杨静吃?请梳理相关内容,简要概括。(3分)

①杨静安慰、激励王大娘,让王大娘走出悲伤的阴霾;②杨静教小豆豆认字,帮王大娘补衣纳鞋底,告诉小豆豆自己是打鬼子的;③杨静把王大娘送的枣子按市价折钱给王大娘。

15.阅读下面的句子,回答括号中的问题。(4分)

忽.然.,枣树上落下几颗枣子,刚.好.掉到杨静身边的泥地上。(“忽然”“刚好”这两词在文中有什么表达效果?)

“忽然”是没有预兆的意思,“刚好”是巧合、恰巧的意思。这两个词写出了枣子掉下来的不合常理,为后文杨静明白这是祖孙俩故意而为埋下伏笔。

16.关于这篇小说的主人公,同学们产生了不同的看法:有人认为是杨静,有人认为是王大娘和小豆豆,还有人认为三人都是小说的主人公。你同意哪种看法?请结合小说的内容主旨简述你的理由。(4分)

示例:我同意三人都是小说的主人公这种看法。因为这篇小说要歌颂的是浓浓的军民情谊,文章既表现了杨静作为八路军对百姓的无私关爱,又表现了小豆豆和王大娘对杨静的真挚的爱,这两种爱都是作者想要表达与歌颂的,所以他们都是主人公。

17.读完这篇小说,小南同学决定把它编辑到班刊的阅读版块中,班刊阅读版块的主题有“爱的篇章”和“往事钩沉”(注:“钩沉”是指探索深奥的道理或散失的内容),你觉得这篇小说放在哪个版块更合适?请简述理由。(4分)

示例:我觉得要把它放在“爱的篇章”版块。因为小说主要写了八路军战士爱护百姓、百姓爱戴八路军战士的点点滴滴,这是无私而动人的大爱,因而可以放到“爱的篇章”中。

示例二:我觉得要把它放在“往事钩沉”版块。因为小说表现的人和事都是抗日战争时期的,是湮没在时光里的往事,而且它反映了军民之间的鱼水深情,我们须得“钩沉”。

三、作文(50分)

18.请以“留只耳朵听 ”为题,写一篇文章。

要求:(1)把题目补充完整;(2)文体自选(诗歌除外);(3)不少于500字;(4)文中不得出现真实的校名、人名等个人信息。

2023年广东省初中学业水平考试语文仿真模拟试卷(八)

一、积累运用(30分)

1.默写古诗文。(共10分。答对一句得1分,满分不超过10分)

(1)造化钟神秀, 阴阳割昏晓 。 荡胸生曾云 ,决眦入归鸟。(杜甫《望岳》)

(2)晴川历历汉阳树, 芳草萋萋鹦鹉洲 。 日暮乡关何处是 ?烟波江上使人愁。(崔颢《黄鹤楼》)

阴阳割昏晓

荡胸生曾云

芳草萋萋鹦鹉洲

日暮乡关何

处是

(3) 八百里分麾下炙 ,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。(辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》)

(4)子在川上曰:“ 逝者如斯夫 , 不舍昼夜 。”(《〈论语〉十二章》)

(5)可怜身上衣正单, 心忧炭贱愿天寒 。(白居易《卖炭翁》)

逝者如斯夫

不舍昼夜

心忧炭贱愿天寒

八百里分麾下炙

(6)经典诗文中饱含“国之大者”的精神气度,激励着一代又一代的仁人志士,也滋养着我们。读《岳阳楼记》,我们从“ 先天下之忧而忧 , 后天下之乐而乐 ”中感受到范仲淹以天下为己任,以利民为宗旨的济世情怀;读《过零丁洋》,我们从“ 人生自古谁无死 ? 留取丹心照汗青 ”中感受到文天祥宁死不屈的爱国忠心。

先天下之忧而忧

后天下之乐而乐

人生自古谁无死

留取丹心照汗青

2.根据拼音写出相应的词语。(4分)

(1)外祖母大人因年老关系,今年不比往年健康,但仍bù chuò( 不辍 )劳作,尤喜纺棉。

(2)当河水正这般畅畅快快地chí chěng( 驰骋 )着时,突然脚下出现一条四十多米宽的深沟,它们还来不及想一下,便一齐跌了进去,更闹,更挤,更急。

(3)当时,他是美国jiā yù hù xiǎo( 家喻户晓 )的人物。

不辍

驰骋

家喻户晓

(4)公安厅创新学习交流方式,利用VR全景虚拟现实技术,打破时空限制,实现各警种部门“shēn lín qí jìng( 身临其境 )”开展学习交流借鉴活动。

身临其

境

3.下列句子中加点的词语使用不恰当的一项是( D )(3分)

A.青年要继承和发扬自力更生、艰苦奋斗的精神,把青春热血镌.刻.在历史的丰碑上。

B.在北方,麦子憨厚实在,如同托举它生命的黑土地,在默默无闻中濡.养.着一方人。

C.《路遥别传》是2022年度陕西重大文化精品项目,记录了路遥很多鲜.为.人.知.的故事。

D.小明在图书馆翻找了半天,终于发现了心仪已久的小说,真可谓妙.手.偶.得.。

D

【解析】A项,镌刻:雕刻。B项,濡养:滋养。C项,鲜为人知:很少有人知道。D项,妙手偶得:指文学素养深的人出于灵感,即可偶然间得到妙语佳句。用在此处属望文生义。故选D。

4.下列对病句的修改不正确的一项是( B )(3分)

A.金殿森林公园始建于明万历年间,因山势嵯峨,万木葱茏,历史悠久,被人们称为“滇中第一名胜”的美誉。(删去“的美誉”)

B.广东智慧应急研究基地将聚焦应急管理信息化能力提升,与广东省应急管理厅开展共同应急领域前沿研究,打造全国智慧应急领域标杆。(把“打造”改为“树立”)

C.我们应该以海纳百川的胸怀打破文化交往的壁垒,以兼收并蓄汲取其他文明的养分,让中华文明在交流互鉴中发展壮大。(在“兼收并蓄”后加上“的态度”)

D.深度贫困地区贫困程度深、基础条件差、致贫原因复杂,民族、宗教、维稳问题交织。处理好这些问题,是能否打赢脱贫攻坚战的关键。(删去“能否”)

B

【解析】B项语序不当,应将“共同”和“开展”互换位置。

5.(核心素养)为引领同学们了解大千世界,陶冶性情,班级开展了“走进小说天地”的综合性学习活动,请你参与并完成以下任务。(10分)

(1)【设计活动】小南设计了两项活动,请你仿照所给形式再设计两项。(2分)

活动一:竞猜歌词,走进小说世界

活动二: 示例:讲述故事,畅谈独特感受

活动三: 评说人物,神游人物画廊

活动四:演绎人物,体味人生百态

示例:讲述故事,畅谈独特感受

评说人物,神游人物画廊

(2)【补写对联】小粤找到四大名著里的两副人物对联布置教室,可惜弄丢了一部分,请你帮他补全。(2分)

①上联:禅杖打开危险路 下联: 戒刀杀尽不平人

人物:鲁智深

②上联:一诗二表三分鼎 下联:万古千秋五丈原

人物: 诸葛亮

戒刀杀尽不平人

诸葛亮

(3)【重温名篇】请从九年级所学名著中任选一位小说主要人物,根据他(她)的某一事件,结合名著内容,仿照示例写句子。(3分)

【示例】小说:《骆驼祥子》

人物:祥子——勤劳朴实的祥子,立志买车,经历三起三落,最终在底层苟且偷生,谱写了一出人间悲剧。

小说: 《简·爱》

人物: 简·爱——自尊自爱的简·爱,因爱离开,历经波折,却依然坚持人格独立,赢得了自由美好的生活。

《简·爱》

简·爱——自尊自爱的简·爱,因爱离开,历经波

折,却依然坚持人格独立,赢得了自由美好的生活。

(4)【阅读建议】小明同学认为古典小说离我们的时代太遥远了,没有阅读的必要,应该多向大家推荐当代小说。你和他有不同观点,请结合你阅读古典小说的体验,试着说服他。(3分)

示例:小明同学,当代小说的确贴近生活,但我认为古典小说也是有阅读价值的。比如《水浒传》告诉我们要敢于反抗不公,遭遇挫折和失败时,要敢于面对,勇于弥补。这类古典名著既能帮助我们了解历史,又能给予我们思想启迪,很有必要阅读,你认为呢?

二、阅读(40分)

(一)阅读下面的文字,完成6~10题。(15分)

【甲】

崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱.绝。是日更定矣,余拏.一小舟,拥.毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

(节选自《湖心亭看雪》)

6.解释文中加点词语的意思。(3分)

(1)湖中人鸟声俱.绝( 全,都 )

(2)余拏.一小舟( 撑(船) )

(3)拥.毳衣炉火( 裹,围 )

全,都

撑(船)

裹,围

7.把文中画线的句子翻译成现代汉语。(4分)

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

(湖上)弥漫着水汽凝成的冰花,天与云与山与水,浑然一体,白茫茫一片。湖上(比较清晰的)影子,只有(淡淡的)一道长堤的痕迹,一点湖心亭的轮廓,和我的一叶小舟,舟中的两三粒人影罢了。

【乙】

近腊月下,景气和畅,故山殊可过。足下方温经,猥不敢相烦。辄便往山中,憩感配寺,与山僧饭讫而去.。

北涉玄灞,清月映郭。夜登华子冈,辋水沦涟,与月上下。寒山远火,明灭林外。深巷寒犬,吠声如豹。村墟夜舂,复与疏钟相间。此时独坐僮仆静默多思曩昔携手赋诗,步仄径,临清流也。

当待春中,草木蔓发,春山可望,轻鲦出水,白鸥矫翼,露湿青皋,麦陇朝雊。斯之不远,倘能从我游乎?非子天机清妙者,岂能以此不急之务相邀?然是中有深趣矣。无忽。因.驮黄蘗人往,不一。山中人王维白。

(选自王维《山中与裴秀才迪书》,有删改)

8.解释文中加点词语的意思。(2分)

(1)与山僧饭讫而去.( 离开 )

(2)因.驮黄蘗人往( 趁着 )

9.请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

此 时 独 坐 僮 仆 静 默 多 思 曩 昔 携 手 赋 诗

离开

趁着

/

/

/

10.【甲】文中“湖中人鸟声俱绝”和【乙】文中的“吠声如豹”都是写声音的,各有什么作用?(3分)

【甲】文中“湖中人鸟声俱绝”表现了西湖的静和当时天气的寒冷;【乙】文中的“吠声如豹”以动写静,衬托了冬夜的空旷寂静。

【参考译文】【乙】农历十二月的末尾,气候温和舒畅,旧居蓝田山很值得一游。您正在温习经书,仓促中不敢打扰。我自行到山中,在感配寺休息,跟寺中僧人一起吃完饭就离开了。

我向北渡过深青色的灞水,月色清朗,映照着城郭。夜色中登上华子冈,见辋水泛起涟漪,水波或上或下,水中的月影也随同上下。那寒山中远远的灯火,火光忽明忽暗在林外看得很清楚。深巷中狗叫声像豹叫一样。村子里传来舂米声,又与稀疏的钟声相互交错。这时,我独坐在那里,跟来的仆人已入睡,想起从前你与我挽着手吟诵诗歌,在狭窄的小路上漫步,临近那清澈流水的情景。

等到了春天,草木蔓延生长,春天的山景更可观赏,轻捷的鲦鱼跃出水面,白色的鸥鸟张开翅膀,晨露打湿了青草地,麦田里雉鸡在清晨鸣叫。这些景色很快就来了,(您)能和我一起游玩吗?如果你天性并非与众不同的话,我哪能用这不打紧的事务相邀呢?而这当中有很深的旨趣啊!不要忽略。趁着载运黄蘗的人出山,托他带给你这封信,不一一详述了。山中人王维告知。

(二)阅读下面的文字,完成11~13题。(10分)

人类一直在“发低烧”吗?

人类的正常体温究竟是多少?如果你比较关注自己或家人的身体健康,就会本能地回答:“37℃啊!”但最新的研究证明,这个常识可能是错误的。1月7日,斯坦福大学医学院教授朱莉·帕森内特和她的团队刚刚发布了一项研究成果,发现自19世纪以来,成年人的平均体温在持续下降,不到200年间下降了0.4 ℃,从37 ℃降到36.6 ℃。这意味着,人类的正常平均体温可能需要重新定义。难道百年前的古人一直在“发低烧”吗?别笑,事实可能还真的如此。

(一)平均每10年下降0.03 ℃

据美国《时代》周刊报道,美国斯坦福大学的研究者朱莉·帕森内特说,研究人体体温的医生几十年前就意识到平均体温37 ℃这一数字过高,“但他们一直认为这只是过去的测量错误,并非因为人体体温真的下降了”。为弄清真相,帕森内特和她的团队综合分析了三个数据集。结果显示,美国人的体温平均每十年下降0.03 ℃。19世纪初出生的男性,体温比现在的男性高

了0.59 ℃;而女性的体温自19世纪90年代以来已下降了0.32 ℃。这意味着,现在美国人的平均体温约为36.6 ℃,而不是人们普遍认为的37 ℃。

此外,研究还发现,不管哪一年的测量数据,老年人的平均体温都要高于同一年测量的年轻人的平均体温。帕森内特说:“最可能的解释是,在微生物学意义上,我们与过去的人差别很大。由于出现了疫苗和抗生素,现代人较少感染病菌,所以,我们的免疫系统不像过去那么活跃,身体组织也不易发炎。”

虽然这项调查对象只有美国人,但帕森内特指出,如果事实的确如此的话,那么在健康状况有所改善的其他国家,人体体温应该也已经下降。人类体温的下降趋势会不会很快停止?她表示:“人体体温存在一个极限值,体温不会降至零,但具体降到哪个值,我现在也不知道。”

(二)人类体温标准为什么是37 ℃

人类的平均体温随着生活和医疗水平的进步在下降,原因则是我们的免疫系统不那么活跃,这种说法听起来有那么点离经叛道,但仔细探究一下,你会发现标准体温37℃这个常识其实也没你想象得那么可靠。

一个多世纪以来,37℃一直被用作人类健康的体温标准,但这个标准却在不断受到怀疑。摄氏度这个概念是瑞典天文学家安德斯·摄尔修斯1742年提出的,也就是说在18世纪中叶以前,人类其实没有什么“正常体温”的概念,即便在之后很长一段时间,医学界也认为人的体温之间存在较大的个体差异。直到19世纪中叶,德国医生卡尔·翁德里希不信这个邪,他对2.5万名成年人的腋窝进行了数百万次温度测量,并基于这些数据撰写了一篇影响深远的文章,提出37 ℃是人类的平均体温。自此,这一标准奉

行了一个多世纪,即37 ℃成了正常体温的“生理点”。

对于人类以及其他恒温动物为何具有恒温能力,科学界已经有了两种主流且流行的解释。一种是认为大脑在恒温下运作得更好,另一种则认为这是某些动物从依赖水生环境彻底转向陆生环境的演变结果,这两种解释也许都是一些动物维持身体恒温的目的。动物维持一个比环境温度稍高的体温,有利于增强动物体内

糖酵解的能力,以及促进酶的活性。在生存竞争中这意味着许多优势。如它可以提高动物的运动能力,使其更易捕捉猎物,保卫领地。但为何人类的体温要恒定在37 ℃呢?研究发现,37 ℃其实是人类维持体内酶活性的一个“高限”,比如这个温度稍稍升高几度,人体内酶就会失活。但相反,温度些许下降(比如在30 ℃~35 ℃左右)对这些酶的影响并不明显,甚至更加高效。

(三) 示例:我们的体温是被真菌“逼上梁山”的吗

既然维持越高的体温就要消耗越高的能量,为何人类会出现更高的体温呢?对此,生物学家提出了一个很奇怪却为学界比较认可的答案:保持较高的体温很可能是为了抵御致命的真菌。在生物界横行无阻的真菌,唯独在恒温动物这里遭遇了顽强抵抗。而那些体温略低的少数哺乳动物,似乎都更易感染真菌。这种研究为我们揭示了一个新的自然界图景——恒温动物并不是自主选择了较高的体温,而是被真菌等病原体“逼上梁山”,不得不维

示例:我们的体温是被真菌“逼上梁山”的吗

持高体温,用这种升温的方法遏制无处不在的病原体入侵。

所以,人类的“高体温策略”其实是不情愿的,那么在一个真菌等病原体较少、免疫机制不需要那般活跃的环境下,我们的体温是否会自主降下来呢?美国学者这项最新的研究似乎也体现了这种趋势——在躲过了与我们缠斗上亿年的“宿命之敌”的骚扰后,一场全人类的“低烧”似乎也在退去。

11.请给文章第(三)部分拟一个小标题,填写在文中的横线上。(3分)

12.下列说法不符合文意的一项是( A )(3分)

A.随着疫苗和抗生素的出现和使用,人类的身体组织就不会发炎,也不会发低烧。

B.由于人体体温存在一个极限值,所以人类的体温不会降至零。

C.维持比环境温度稍高的体温,有利于增强动物体内糖酵解的能力,促进酶的活性,但是人类的体温如果比37 ℃稍稍升高几度,人体内酶就会失活。

D.恒温动物并不是自主选择了较高的体温,而是用这种升温的方法遏制无处不在的病原体入侵。

A

【解析】根据第(一)部分第二段“由于出现了疫苗和抗生素,现代人较少感染病菌,所以,我们的免疫系统不像过去那么活跃,身体组织也不易发炎”可知,A项“人类的身体组织就不会发炎,也不会发低烧”表述有误。故选A。

13.最近,因为疫情的关系,文文每天都要测三次体温,却发现每次测量结果都在36.3 ℃左右,家人的体温也很少会高于36.7 ℃。文文很疑惑:人类的正常体温不是37 ℃吗?为什么身边所有人的正常体温都达不到37 ℃呢?请结合文章内容解答文文的疑惑。(4分)

①美国科学家研究指出,成年人的平均体温在持续下降,从37℃降到36.6℃。②37℃一直被用作人类健康的体温标准,但它只是一个标准,并不是每个人的正常体温都是37℃。③37℃其实是人类维持体内酶活性的一个“高限”,比这个温度稍稍升高几度,人体内酶就会失活。④在一个真菌等病原体较少、免疫机制不需要那般活跃的环境下,我们的体温可能会继续下降,可能会低于37℃。

(三)阅读下面的文字,完成14~17题。(15分)

红枣飘香

侯发山

①八路军走进老庙村的那天起,部队官兵严格遵守“三大纪律八项注意”,把一所破庙收拾一番就住了进去。他们每天到老百姓家里去,帮助老百姓重建被鬼子毁坏的家园,有的爬上房顶修缮房子,有的钻到灶间砌灶台……该吃饭的时候就回到破庙里,吃自己带的干粮。老百姓过意不去,有的拿出珍藏的粮食,有的把自家的皂角让战士们带回去洗衣服、洗头等。八路军纪律严明,没有一个接受老百姓的“小恩小惠”。

②杨静的帮扶对象是王大娘。王大娘的儿子和媳妇都被小鬼子杀害了,留下一个不满八岁的孙子小豆豆。杨静一边安慰王大娘,一边激励她,让她从悲痛中站起,和全国人民一道把小鬼子赶出中国去。在杨静的帮助下,王大娘的心情逐渐晴朗起来。有时候,杨静以小木棍为笔,沙土为纸,或用锅底灰涂在墙上,白粉土制成粉笔,教小豆豆认字。

③王大娘家的院子里有棵弯弯的枣树,枝繁叶茂,有着上百年的树龄。眼下正是秋天,枝头上挂满了枣子,嘟噜连串的,把枝头都压弯了。枣子红澄澄的,亮晶晶的,地泛着光泽,再有几天光景便该采摘了。这天眼看着黑了,王大娘走到枣树前,伸手去摘枣。小豆豆跑了过来,嚷嚷道:“奶奶,奶奶,不要摘嘛!”王大娘说:“这枣子是给你杨阿姨吃的。”小豆豆一下子噘着嘴,显得很不乐意。王大娘说:“咋?不舍得让你杨姨

吃?”小豆豆看了正在给奶奶缝补褂子的杨静,说:“我,我想把这些枣子卖了,买枪打小鬼子!”王大娘笑了,说:“你杨姨他们就是打鬼子的!”小豆豆看了一眼杨静,又看了一眼奶奶,似乎不相信奶奶的话。杨静说:“小豆豆,奶奶说得没错,我们就是打鬼子的!”小豆豆的脸上这才漾出了笑意。

④杨静要走了,王大娘执意要把枣子给她,她不要。小豆豆呢,胳膊叉开挡住大门,说:“阿姨不拿不让走。”推让半天,杨静只好把枣子装进自己的口袋。回到驻地后,杨静把枣掏出来,借秤一称,一斤二两。于是,她按市价,用当时使用的货币,连夜送给王大娘。当时小豆豆还天真地问:“阿姨,为啥给钱啊?”杨静说:“小豆豆,咱八路军有三大纪律八项注意。”

⑤小豆豆又歪着头问道:“阿姨,啥是三大纪律八项注意?”

⑥杨静就耐心解释道:“三大纪律就是一切行动听指挥,不拿群众一针一线,一切缴获要归公;八项注意就是说话和气,买卖公平,借东西要还……”

⑦小豆豆似懂非懂地点点头。

⑧“嗨,有这样的部队咋能不打胜仗呢。”王大娘感慨道。

⑨又过了几天,杨静和王大娘坐在枣树下纳鞋底。忽.然.,枣树上落下几颗枣子,刚.好.掉到杨静身边的泥地上。

⑩王大娘捡拾起地上的枣子,在衣襟上擦了擦递给杨静:“闺女,吃吧,掉地上的,是老天爷让你吃呢。”

“大娘,这枣不能吃!”杨静摇摇头。

“又没有人知道,只管吃罢。”王大娘劝说道。

“大娘,你知,我知,天知,地知,怎么会没人知道呢?”杨静环顾四周,“豆豆呢,我给他带枪来了。”

“我在这儿呢。”说话间,小豆豆从高高的枝杈间猴子一般哧溜滑了下来。杨静这下明白了,祖孙俩为了让她吃到新鲜的枣儿,小豆豆爬上枣树轻轻摇晃树枝,落在地上的全是熟透的枣儿啊。杨静从背包里摸出一把木头手枪,朝小豆豆晃了晃,小豆豆高兴得涨红了脸。

一阵微风吹来,院子里飘荡着枣香,那样的沁人肺腑,润人心田,使人差不多要醉了。

(选自2022年8月21日《郑州日报》,有删改)

14.选文中,杨静做了哪些事情感动了祖孙俩,使得小豆豆和王大娘“合谋”摇下最熟的枣子给杨静吃?请梳理相关内容,简要概括。(3分)

①杨静安慰、激励王大娘,让王大娘走出悲伤的阴霾;②杨静教小豆豆认字,帮王大娘补衣纳鞋底,告诉小豆豆自己是打鬼子的;③杨静把王大娘送的枣子按市价折钱给王大娘。

15.阅读下面的句子,回答括号中的问题。(4分)

忽.然.,枣树上落下几颗枣子,刚.好.掉到杨静身边的泥地上。(“忽然”“刚好”这两词在文中有什么表达效果?)

“忽然”是没有预兆的意思,“刚好”是巧合、恰巧的意思。这两个词写出了枣子掉下来的不合常理,为后文杨静明白这是祖孙俩故意而为埋下伏笔。

16.关于这篇小说的主人公,同学们产生了不同的看法:有人认为是杨静,有人认为是王大娘和小豆豆,还有人认为三人都是小说的主人公。你同意哪种看法?请结合小说的内容主旨简述你的理由。(4分)

示例:我同意三人都是小说的主人公这种看法。因为这篇小说要歌颂的是浓浓的军民情谊,文章既表现了杨静作为八路军对百姓的无私关爱,又表现了小豆豆和王大娘对杨静的真挚的爱,这两种爱都是作者想要表达与歌颂的,所以他们都是主人公。

17.读完这篇小说,小南同学决定把它编辑到班刊的阅读版块中,班刊阅读版块的主题有“爱的篇章”和“往事钩沉”(注:“钩沉”是指探索深奥的道理或散失的内容),你觉得这篇小说放在哪个版块更合适?请简述理由。(4分)

示例:我觉得要把它放在“爱的篇章”版块。因为小说主要写了八路军战士爱护百姓、百姓爱戴八路军战士的点点滴滴,这是无私而动人的大爱,因而可以放到“爱的篇章”中。

示例二:我觉得要把它放在“往事钩沉”版块。因为小说表现的人和事都是抗日战争时期的,是湮没在时光里的往事,而且它反映了军民之间的鱼水深情,我们须得“钩沉”。

三、作文(50分)

18.请以“留只耳朵听 ”为题,写一篇文章。

要求:(1)把题目补充完整;(2)文体自选(诗歌除外);(3)不少于500字;(4)文中不得出现真实的校名、人名等个人信息。

同课章节目录