第一章运动的描述 本章知能检测

文档属性

| 名称 | 第一章运动的描述 本章知能检测 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2014-09-19 18:54:43 | ||

图片预览

文档简介

第一章 运动的描述

建议用时

实际用时

设定分值

实际得分

90分钟

100分

一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分。其中第1、2、4、5、6、7、8、10题为单选题,第3、9题为多选题。多选题中,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分。)

1. 如图1-1所示是体育摄影中“追拍法”的成功之作,摄影师眼中清晰的运动员是静止的,而模糊的背景是运动的,摄影师用自己的方式表达了运动的美。请问摄影师选择的参考系是( )

A.大地 B.太阳 C.自身 D.步行的人

2. 下列各个实例中,研究对象(加点者)可以看成质点的是( )

A.研究110 m栏比赛中,运动员跨栏的技术动作

B.研究被戴上卫星追踪器的鲸鱼在大洋中的长途迁徙路线

C.我国的“神舟十号”与“天宫一号”实现空中对接

D.为研究相对运动,测量列车和列车在平行的双向轨道上交会的时间

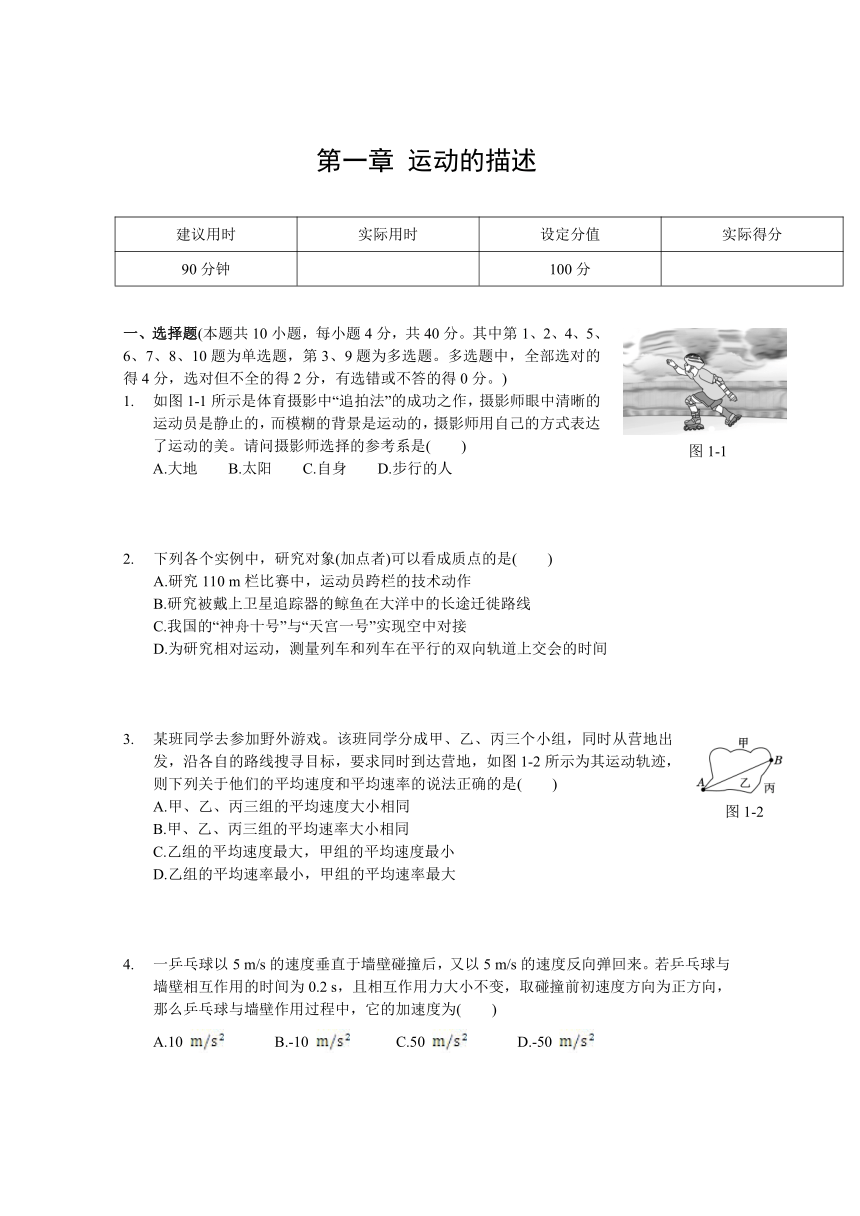

3. 某班同学去参加野外游戏。该班同学分成甲、乙、丙三个小组,同时从营地出发,沿各自的路线搜寻目标,要求同时到达营地,如图1-2所示为其运动轨迹,则下列关于他们的平均速度和平均速率的说法正确的是( )

A.甲、乙、丙三组的平均速度大小相同

B.甲、乙、丙三组的平均速率大小相同

C.乙组的平均速度最大,甲组的平均速度最小

D.乙组的平均速率最小,甲组的平均速率最大

4. 一乒乓球以5 m/s的速度垂直于墙壁碰撞后,又以5 m/s的速度反向弹回来。若乒乓球与墙壁相互作用的时间为0.2 s,且相互作用力大小不变,取碰撞前初速度方向为正方向,那么乒乓球与墙壁作用过程中,它的加速度为( )

A.10 B.-10 C.50 D.-50

5. 物体沿一直线运动,下列说法中正确的是( )

A.物体在第一秒末的速度是5 m/s,则物体在第一秒内的位移一定是5 m

B.物体在第一秒内的平均速度是5 m/s,则物体在第一秒内的位移一定是5 m

C.物体在某段时间内的平均速度是5 m/s,则物体在每一秒内的位移都是5 m

D.物体在某段位移内的平均速度是5 m/s,则物体在经过这段时间一半时的速度一定是5 m/s

6. 关于速度和加速度的关系,下列说法中正确的是( )

A.速度变化得越多,加速度就越大

B.速度变化得越快,加速度就越大

C.加速度方向保持不变,速度方向也保持不变

D.加速度大小不断变小,速度大小也不断变小

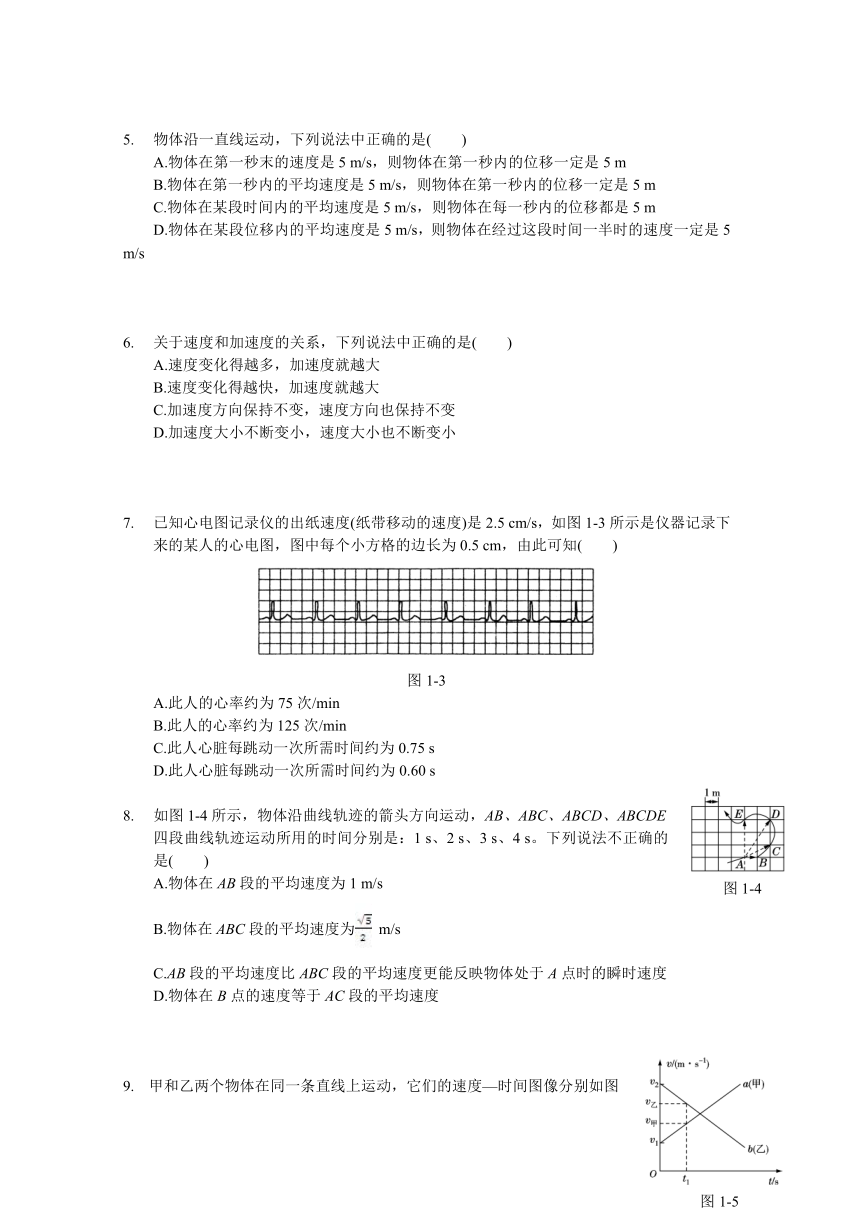

7. 已知心电图记录仪的出纸速度(纸带移动的速度)是2.5 cm/s,如图1-3所示是仪器记录下来的某人的心电图,图中每个小方格的边长为0.5 cm,由此可知( )

图1-3

A.此人的心率约为75次/min

B.此人的心率约为125次/min

C.此人心脏每跳动一次所需时间约为0.75 s

D.此人心脏每跳动一次所需时间约为0.60 s

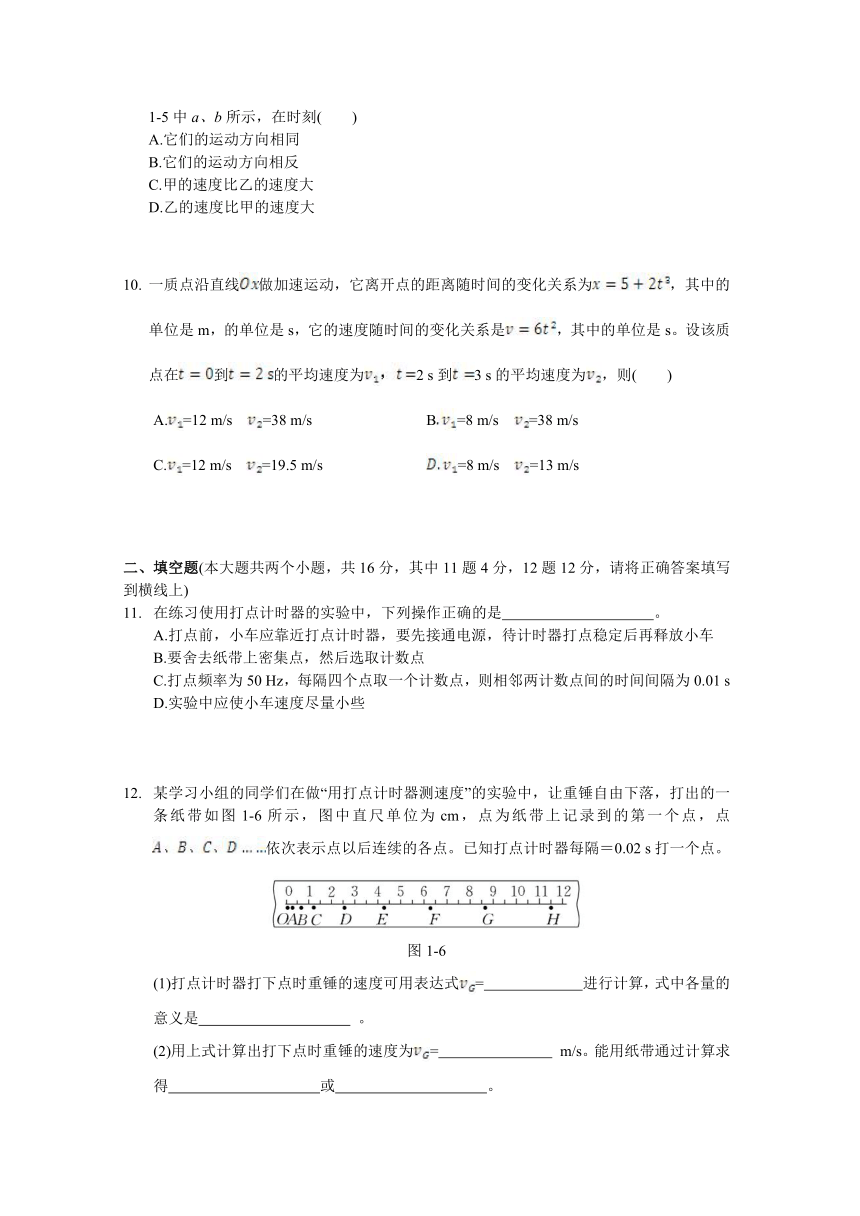

8. 如图1-4所示,物体沿曲线轨迹的箭头方向运动,AB、ABC、ABCD、ABCDE四段曲线轨迹运动所用的时间分别是:1 s、2 s、3 s、4 s。下列说法不正确的是( )

A.物体在AB段的平均速度为1 m/s

B.物体在ABC段的平均速度为 m/s

C.AB段的平均速度比ABC段的平均速度更能反映物体处于A点时的瞬时速度

D.物体在B点的速度等于AC段的平均速度

9. 甲和乙两个物体在同一条直线上运动,它们的速度—时间图像分别如图1-5中a、b所示,在时刻( )

A.它们的运动方向相同

B.它们的运动方向相反

C.甲的速度比乙的速度大

D.乙的速度比甲的速度大

10. 一质点沿直线做加速运动,它离开点的距离随时间的变化关系为,其中的单位是m,的单位是s,它的速度随时间的变化关系是,其中的单位是s。设该质点在到的平均速度为2 s到3 s的平均速度为,则( )

A.=12 m/s =38 m/s B=8 m/s =38 m/s

C.=12 m/s =19.5 m/s =8 m/s =13 m/s

二、填空题(本大题共两个小题,共16分,其中11题4分,12题12分,请将正确答案填写到横线上)

11. 在练习使用打点计时器的实验中,下列操作正确的是 。

A.打点前,小车应靠近打点计时器,要先接通电源,待计时器打点稳定后再释放小车

B.要舍去纸带上密集点,然后选取计数点

C.打点频率为50 Hz,每隔四个点取一个计数点,则相邻两计数点间的时间间隔为0.01 s

D.实验中应使小车速度尽量小些

12. 某学习小组的同学们在做“用打点计时器测速度”的实验中,让重锤自由下落,打出的一条纸带如图1-6所示,图中直尺单位为cm,点为纸带上记录到的第一个点,点依次表示点以后连续的各点。已知打点计时器每隔=0.02 s打一个点。

图1-6

(1)打点计时器打下点时重锤的速度可用表达式= 进行计算,式中各量的意义是 。

(2)用上式计算出打下点时重锤的速度为= m/s。能用纸带通过计算求得 或 。

三、解答题(本大题共4小题,共44分。解答时写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须写明数值和单位)

13. [10分]一个质点沿直线做加速运动,到A点时,速度为3 m/s,到B点时速度变为12 m/s,历时6 s;到B点后又做减速运动,再经6 s到达C点,并停下来,求:

(1)从A点到B点的过程中加速度的大小;

(2)从B点到C点的过程中加速度的大小。

14. [12分]一人先向北走了40 m,耗时10 s,随即又向东行走了30 m,耗时又是10 s。

试求:(1)此人在前10 s内的位移和路程。

(2)在整个20 s内的位移和路程。(sin 37°=0.6;cos 37°=0.8)

(3)整个20 s内的平均速度的大小和平均速率。

15. [11分]如图1-7所示,是某一电梯由底楼上升到顶楼过程中速度随时间的变化图像,试由图像分析回答整个过程中:

(1)电梯的运动速度如何变化?

(2)各段时间内电梯的加速度是多大?

16. [11分]如图1-8所示是在高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图,测速仪能发出和接收超声波脉冲信号,根据发出和接收到的信号之间的时间差,测出被测物体的速度,、是测速仪发出的超声波信号,、分别是、由汽车反射回来的信号。设测速仪匀速扫描,、之间的时间间隔Δ超声波在空气中传播的速度是=340 m/s。若汽车是匀速行驶的。求:

(1)汽车在接收到、两个信号之间的时间内前进的距离;

(2)汽车的速度。

参考答案

1. C 解析:日常生活中的许多运动现象实际上都是站在某一参考系的角度去描述的,本题中运动员是静止的,选择的是相对运动员静止的物体,故选项C是正确的。

2. B 解析:物体是否能看成质点取决于是否可以忽略它的形状和大小。A、C、D选项中都不能把研究的物体看成一个点。而B选项鲸鱼在迁徙过程中完全可以忽略它的大小,所以本题选B。

3. AD 解析:根据题意可知甲、乙、丙三组的位移相同,甲组的路程最大,乙组的路程最小,三组的运动时间相同,故三组的平均速度相同,甲组的平均速率最大,乙组的平均速率最小。

4. D 解析:因为取碰撞前初速度方向为正方向,所以m/sm/s, 。

5. B 解析:物体在第一秒内的平均速度已知才能确定第一秒内的位移,故选项A错、选项B正确;物体的平均速度在不同时间内或在不同位移内一般是不同的,因此要分清是哪段时间内(哪段位移上)的平均速度,选项C错。仅凭平均速度是不能判断瞬时速度的,选项D错。

6. B 解析:速度变化得越多,是指Δ越大,但若所用时间Δ也很大,则就不一定大,故选项A错。速度变化得越快,是指速度的变化率越大,即加速度越大,选项B正确。加速度方向保持不变,速度方向可能变,也可能不变,当物体做减速直线运动时,以后就可能反向运动,故选项C错。物体在运动过程中,若加速度的方向与速度方向相同,尽管加速度在变小,但物体仍在加速,直到加速度时,速度就达到最大了,故选项D错。

7. A 解析:由题图可知,心脏每跳动一次,纸带向前移动大约是4个小方格的距离,约2.0 cm,则心脏每跳动一次所需时间约==0.80 s;此人心脏一分钟跳动的次数为=75次,故本题只有选项A正确。

8. D 解析:=,段位移为1 m,=1 m/s,选项A说法对;同理段位移为 m,平均速度为 m/s,选项B说法对;Δ越小,该时间内的平均速度越接近该位移内的某点瞬时速度,所以选项C说法对;做匀加速直线运动的物体,中间时刻的速度才等于该段位移的平均速度,选项D说法错。正确选项为D。

9. AD 解析:在时刻,两物体的图线都在轴的上方,所以两物体都是向正方向运动,选项A正确,选项B错误;在时刻乙的速度比甲的大,故选项C错误,选项D正确。

10. B 解析:根据平均速度的定义式=可得:

== m/s=8 m/s;

== m/s=38 m/s。

11. AB 解析:在处理纸带时,密集点的位移差值测量起来误差大,故应舍去;每隔四个点为一个计数点,则有五个时间间隔,相邻两计数点间的时间间隔为0.1 s;若小车速度小,则点与点之间距离太小,测量时误差较大,但车速也不能太大,太大则打点太少,故D选项错误。

12. (1) FH表示F与H两点间的距离;T表示相邻两点间的时间间隔 (2)1.30 某段时间内的平均速度 估算某点的瞬时速度

解析:=,FH表示F与H两点间的距离;T表示相邻两点间的时间间隔。(2)由纸带数据:FH=(11.50-6.30) cm=5.20 cm,== m/s=1.30 m/s。可根据纸带通过计算求得某段时间内的平均速度或估算某点的瞬时速度。

13. (1)1.5 (2)2

解析:(1)由题意知:=3 m/s,=12 m/s,t=6 s。所以由A到B过程中== =1.5 。

(2)因为=0,所以由B到C过程中== =-2 。负号表示加速度方向与B处的速度方向相反(减速运动)。

14. (1)40 m,方向向北;40 m。

(2)= m=50 m,

sin =0.6,所以=37°,

位移方向:北偏东37°。

路程40 m+30 m=70 m。

(3)平均速度== m/s=2.5 m/s,

平均速率′== m/s=3.5 m/s。

15. (1)电梯从底楼到顶楼总的运动时间为10 s,这10 s内的运动可分为三个阶段:

第一阶段:0~4 s,速度由0增大到8 m/s,是一个匀加速运动过程;

第二阶段:4 s~8 s,速度保持8 m/s不变,是一个匀速运动过程;

第三阶段:8 s~10 s,速度由8 m/s减小到0,是一个匀减速运动过程。

(2)由加速度的定义式a= 可得:

第一阶段的加速度= =2

第二阶段的加速度= =0

第三阶段的加速度= =-4 ,负号表示加速度的方向与速度方向相反,电梯在做减速运动。

16. (1)17 m (2)17.9 m/s 解析:(1)从题中的图(b)可以看出,发出超声波信号到接收到反射信号的时间为:=12× s=0.4 s,此时汽车离测速仪的距离为==×340×0.4 m=68 m,同样可求得发出信号到接收到反射信号的时间为=9× s=0.3 s,==51 m。所以汽车接收到、两个信号之间的时间内前进的距离为:Δ。

(2)设汽车运动17 m的时间为,汽车接收到信号到测速仪接收到信号的反射信号的时间为′==0.2 s,测速仪接收到汽车信号又经′=1 s-0.4 s=0.6 s发射信号,又经′=×0.3 s=0.15 s,汽车接收到信号,所以汽车行驶17 m距离所用时间′=0.95 s,所以汽车的速度 m/s≈17.9 m/s。

同课章节目录

- 第一章 运动的描述

- 绪论

- 1 质点 参考系和坐标系

- 2 时间和位移

- 3 运动快慢的描述──速度

- 4 实验:用打点计时器测速度

- 5 速度变化快慢的描述──加速度

- 第二章 匀变速直线运动的研究

- 1 实验:探究小车速度随时间变化的规律

- 2 匀变速直线运动的速度与时间的关系

- 3 匀变速直线运动的位移与时间的关系

- 4 匀变速直线运动的位移与速度的关系

- 5 自由落体运动

- 6 伽利略对自由落体运动的研究

- 第三章 相互作用

- 1 重力 基本相互作用

- 2 弹力

- 3 摩擦力

- 4 力的合成

- 5 力的分解

- 第四章 牛顿运动定律

- 1 牛顿第一定律

- 2 实验:探究加速度与力、质量的关系

- 3 牛顿第二定律

- 4 力学单位制

- 5 牛顿第三定律

- 6 用牛顿定律解决问题(一)

- 7 用牛顿定律解决问题(二)