2023年全国甲卷历史高考真题(无答案)

文档属性

| 名称 | 2023年全国甲卷历史高考真题(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 736.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-13 09:57:03 | ||

图片预览

文档简介

2023年普通高等学校招生全国统一考试(全国甲卷)文综历史试题

(全国甲卷:云南、贵州、四川、西藏、广西)

24.西周分封制下,诸侯国君爵位由高到低称为公、侯、伯、子、男。楚国先祖在西周初被封以“子男之田”,春秋时期,楚国国君自称为王,称霸中原,争当华夏盟主。孔子编撰《春秋》,仍坚持称楚王为“楚子”。孔子此举目的是

A.实录历史事实

B.提升周王权威

C.维护等级秩序

D.强调文化差异

答案:C

解析:《高效历史学习笔记·必修上册(第二版第二印,下同)》P18“楚子熊通要求晋升爵位不成,自行称王;楚庄王问鼎事件,是诸侯国对分封制的公开挑战。”《高效历史学习笔记·必修上册》P19“春秋后期,出现了礼崩乐坏的局面。春秋时期的鲁国季孙氏‘八佾舞于庭’,孔丘斥责说:‘是可忍也,孰不可忍也!’”

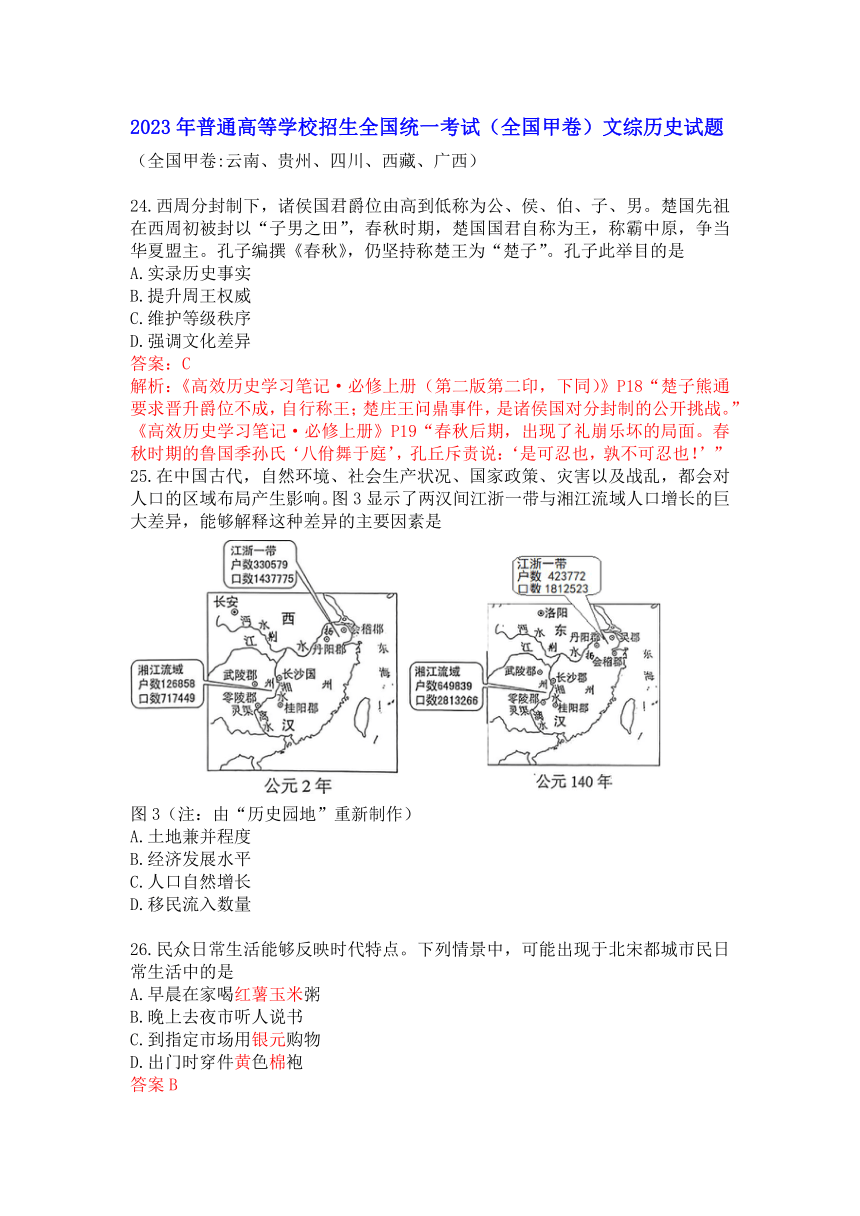

25.在中国古代,自然环境、社会生产状况、国家政策、灾害以及战乱,都会对人口的区域布局产生影响。图3显示了两汉间江浙一带与湘江流域人口增长的巨大差异,能够解释这种差异的主要因素是

图3(注:由“历史园地”重新制作)

A.土地兼并程度

B.经济发展水平

C.人口自然增长

D.移民流入数量

26.民众日常生活能够反映时代特点。下列情景中,可能出现于北宋都城市民日常生活中的是

A.早晨在家喝红薯玉米粥

B.晚上去夜市听人说书

C.到指定市场用银元购物

D.出门时穿件黄色棉袍

答案B

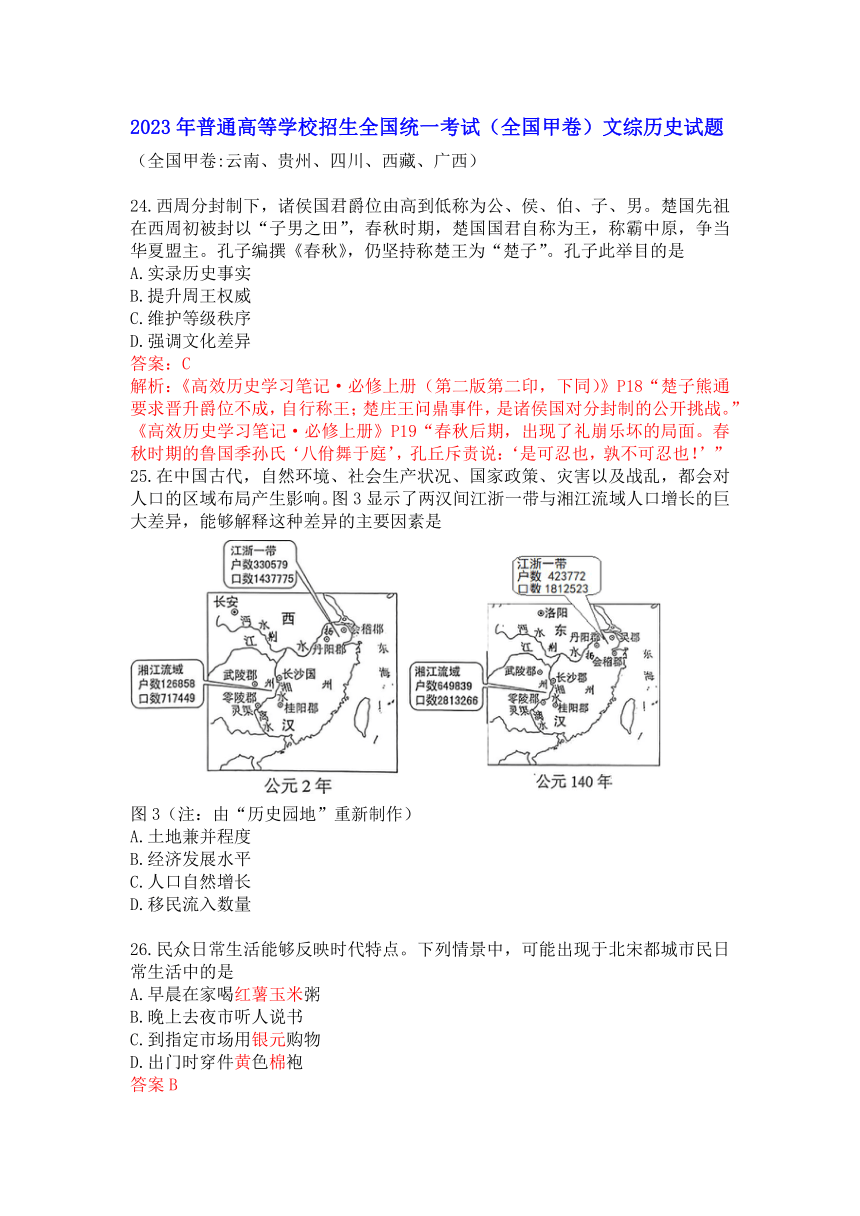

《高效历史学习笔记·选择性必修》P155有“常见农作物的原产地及进入中国的大致时间。”依据该书直接排除A项。

常见农作物的原产地及进入中国的大致时间

名称 原产地 传入中国时间

小麦 西亚的新月沃地 河姆渡遗址

葡萄 中亚、西亚 东汉

玉米(玉蜀黍) 美洲 明朝

红薯(甘薯、番薯) 美洲 明朝

土豆(马铃薯) 南美洲 明朝

辣椒 中南美洲 明朝

番茄 南美洲 明朝

《高效历史学习笔记·必修上册》P135条目“宋元时期的棉花种植的推广”,“

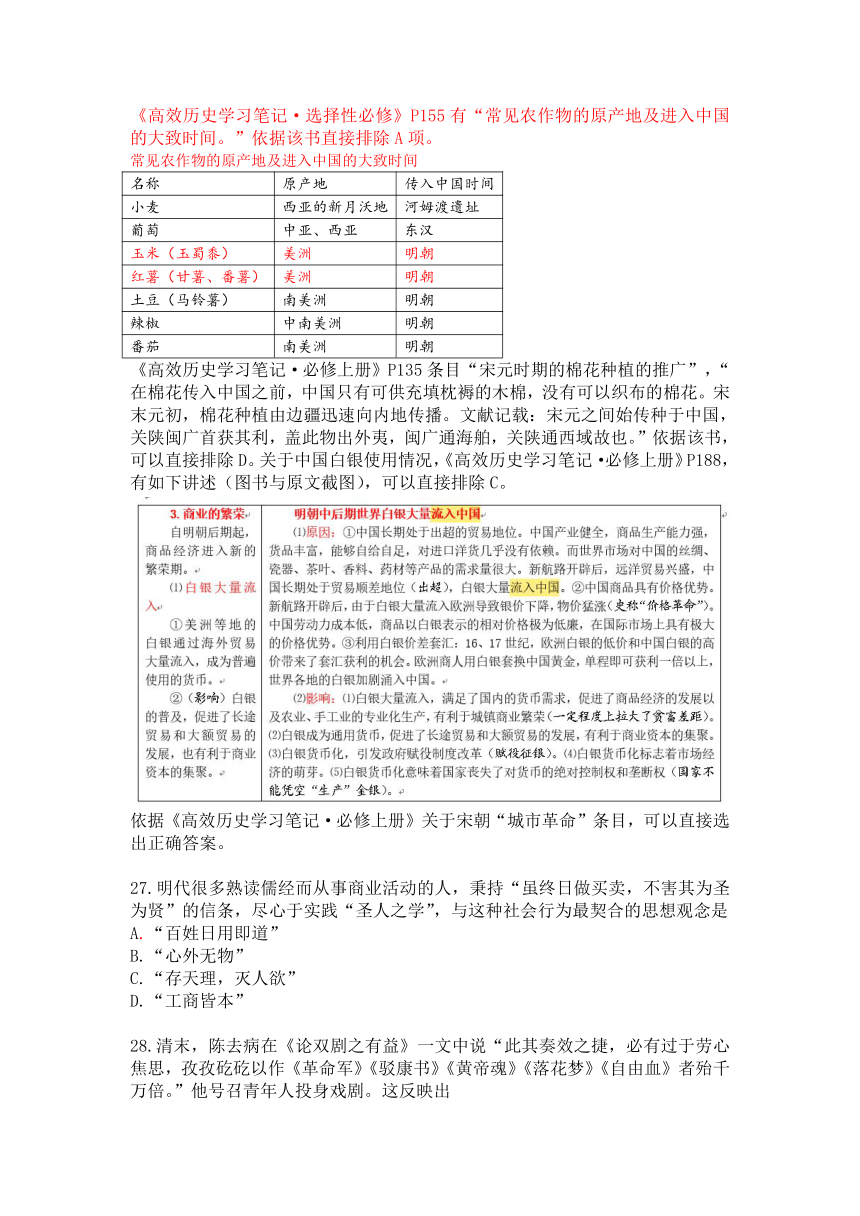

在棉花传入中国之前,中国只有可供充填枕褥的木棉,没有可以织布的棉花。宋末元初,棉花种植由边疆迅速向内地传播。文献记载:宋元之间始传种于中国,关陕闽广首获其利,盖此物出外夷,闽广通海舶,关陕通西域故也。”依据该书,可以直接排除D。关于中国白银使用情况,《高效历史学习笔记·必修上册》P188,有如下讲述(图书与原文截图),可以直接排除C。

依据《高效历史学习笔记·必修上册》关于宋朝“城市革命”条目,可以直接选出正确答案。

27.明代很多熟读儒经而从事商业活动的人,秉持“虽终日做买卖,不害其为圣为贤”的信条,尽心于实践“圣人之学”,与这种社会行为最契合的思想观念是

A.“百姓日用即道”

B.“心外无物”

C.“存天理,灭人欲”

D.“工商皆本”

28.清末,陈去病在《论双剧之有益》一文中说“此其奏效之捷,必有过于劳心焦思,孜孜矻矻以作《革命军》《驳康书》《黄帝魂》《落花梦》《自由血》者殆千万倍。”他号召青年人投身戏剧。这反映出

A.传统戏曲的演出逐渐衰落

B.戏剧开始由愉悦达官显贵转向民众

C.戏剧成为宣传革命的手段

D.反清书籍宣传革命思想的作用弱化

29.有学者认为,绅商是个新兴的社会阶层,主要活跃于19世纪末20世纪初。他们已开始接触和使用新的资本主义营运方式,生活方式和思想意识开始带有近代趋向,但在很多方面依然非常守旧和传统。这可用于说明当时中国

A.绅士是社会转型的主要阻力

B.“尊士践商”的积习遭弃

C.传统社会阶级结构已被颠覆

D.民放资产阶级的两面性

30.中国共产党在成立之初就注重增强阶级基础,中共一大在讨论今后的工作时,“决定集中我们的全部精力组织工厂工人……鉴于我们的党至今几乎完全由知识分子组成,所以代表大会决定要特别注意组织工人”。这反映出当时

A.革命统一战线建立

B.民主革命纲领开始制定

C.党的中心任务确立

D.工农武装割据思想形成

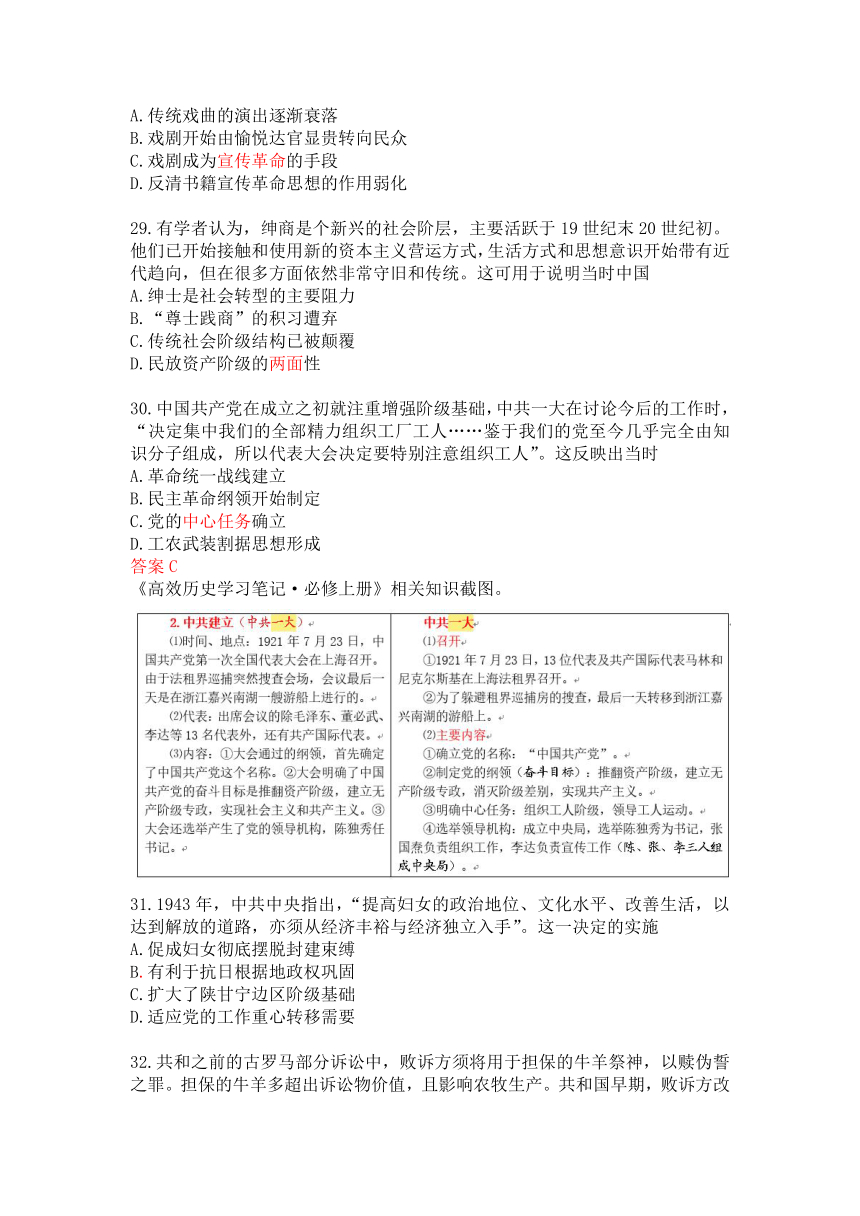

答案C

《高效历史学习笔记·必修上册》相关知识截图。

31.1943年,中共中央指出,“提高妇女的政治地位、文化水平、改善生活,以达到解放的道路,亦须从经济丰裕与经济独立入手”。这一决定的实施

A.促成妇女彻底摆脱封建束缚

B.有利于抗日根据地政权巩固

C.扩大了陕甘宁边区阶级基础

D.适应党的工作重心转移需要

32.共和之前的古罗马部分诉讼中,败诉方须将用于担保的牛羊祭神,以赎伪誓之罪。担保的牛羊多超出诉讼物价值,且影响农牧生产。共和国早期,败诉方改向国家缴纳罚金,到公元前3世纪末,罚金已无足轻重。这一变化表明罗马共和国时期

A.系统完备的罗马法体系形成

B.法律注意保护公民的权益

C.法律事务受到神权严格控制

D.贵族对法律的解释权扩大

33.西方某一文学思潮挑战和反叛了强调“主观”“创造”“情感”“想象”的文学成规,主张科学理性精神,刻意追求“客观”“写实”。据此可知,该文学思潮属于

A.古典主义

B.浪漫主义

C.现实主文

D.现代主义

34.有学者认为,巴黎公社工人制造了个断裂,历史的连贯性步伐在这里戛然而止,它宣告了工人阶级可以通过自己的能力来缔造一个新的世界。这里的“断裂”是指

A.资本主义社会的法则被颠覆

B.工业革命彻底改变人们生活

C.空想社会主义的第一次尝试

D.封建保守势力复辟梦想破灭

35.1952年,美国对菲律宾启动了蔬菜种子项目,次年升级为“民主种子”项目。该项目将募集或低价购买的蔬菜种子在菲律宾农村分发并给予种植指导,同时将西方观念传播给受助的菲律宾民众。美国“民主种子”项目的实施

A.反映两极格局形成后美苏对抗的升级

B.旨在促进菲律宾经济发展与观念变革

C.推动了亚非拉地区的民族独立与解放

D.凸显了对第三世界地区的宣传与争夺

41.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料

《塞尔登中国地图》长160厘米,宽96.5厘米,采用中国古代风景画手法,使用汉字标注,并采用上北下南方位,同时标识了欧洲风格的罗盘和比例尺条。图中明朝信息最为丰富,北京城、黄河、各省边界等都有详细描绘,但却仅位于地图左上部分,中国南海前所未有地占据了中央位置,地图展现了东亚和东南亚金貌,覆盖了西起印度洋、北抵日本海、东南达印尼中部诸岛的广大地区。该地图准确性较高,但它并非一幅中国传统的陆地舆图,而更可能是一幅航海路线图。这些航线以中国南部的泉州与漳州港为起点,形成一个网络,最远可达地图最西端的印度卡利卡特港,图中还标注了如何前往也门、阿曼和霍尔木兹海峡。有学者根据图中信息判定,该地图为明末中国人所绘。该地图后被英国东印度公司的约翰·萨利斯获得,辗转落到了约翰·塞尔登(1584~1654)手中。塞尔登是英国律师,下议院议员,东方学家,是对波斯、阿拉伯以及中国的相关知识感兴趣的英国学者之一。在他那个年代,海洋是全世界关注的焦点,塞尔登比同时代的人更敏锐地察觉到,自己生活在一个正经历海洋变迁的时代,他主张海洋在某些特定情况下,可以由国家行使管辖权。在去世前夕,他将该地图捐赠给母校牛津大学博德利图书馆,《塞尔登中国地图》的名字也由此而来。

——摘编自(加)卜正民著《塞尔登的中国地图:重返东方大航海时代》等

(1)根据材料并结合所学世界近代史知识,简析这幅地图流传到英国的背景。(12分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明学者判断这幅地图为中国人所绘制的依据,以及该地图的意义。(13分)

42.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

武汉长江大桥是新中国在长江上建造的第一座铁路、公路两用大桥,也是第一个五年计划的重点建设项目。毛泽东豪迈地写道:“一桥飞架南北,天堑变通途。”武汉长江大桥已经成为新中国的国家记忆。

新中国成立以来,我们的国家发生了天翻地覆的变化,创造了一个又一个人类发展史上的伟大奇迹,无论是在中国历史上,还是在世界历史上,都是一部感天动地的奋斗史诗。

结合史实阐释一则新中国的“国家记忆”。(要求:体现国家意义,观点正确,史论结合,逻辑严谨。)

45.[历史——选修1:历史上重大改革回眸](15分)

材料

农奴制改革前,俄国铁路建设较为缓慢。1855年,俄国铁路总长度仅为980俄里。1861年农奴制改革后,为适应经济发展需要,政府又制定了一系列时政和行政管理措施,并为私有铁路公司作为建设资金的股票和债券提供5%的收入担保。1870~1880年,俄国政府将境外发行债券中约6亿卢布入账政府的专项铁路建设基金,以用于购买私有铁路公司的债券、股票等。19世纪80年代至90年代,政府全面收购私有铁路公司,统一运输。随着帝国主义在远东地区矛盾的加剧,90年代俄国铁路修建的重心转向中亚、西伯利亚和远东地区。至90年代末,铁路长达5万多俄里。

——摘编自张广翔、逯红梅《19世纪下半期俄国私有铁路建设及政府的相关政策》等

(1)根据材料并结合所学知识,简析19世纪后半期俄国铁路建设发展的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明俄国农奴制改革对铁路建设的影响。(9分)

46.[历史——选修3:20世纪的战争与和平](15分)

材料

九一八事变后,日本侵略者加快向中国东北移民的步伐,在伪满初即制订了所谓“屯田兵”移民和一般“农业移民”的侵略方针。为实现移民侵略,日本政府对本国人民进行欺骗性宣传。日本移民主要配置在沿苏边境一带,山林边缘地区、重要政治、经济、军事和交通的中心地区。日本侵略者认为“选定和取得农耕地,与满洲日农移民成败的关系级大”。1936年,日本政府正式通过了庞大的移民计划,并列为“七大国策”之一。为此,日本和伪满洲国都强化了有关移民机构,截至1944年底,日本移民侵占土地相当于当时东北耕地总面积的1/10。到1945年战败投降为止,日本在中国东北的移民达10.6万户31.8万人。

——摘编自孔经纬《一九三一至一九四五年间日本帝国主义移民我国东北的侵略活动》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括抗战时期日本侵略者向中国东北移民的主要方式。(9分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明抗战时期日本侵略者移民中国东北的后果。(6分)

47.[历史——选修4:中外历史人物评说](15分)

材料

孔子“以诗书礼乐教”,在周游列国遭遇困窘的情况下,仍“讲诵弦歌不衰”。孔子曾向鲁国、齐国的音乐大师学习,并有深刻的领悟力和高超的演奏技巧。史载,孔子整理的《诗》305篇,“皆弦歌之,以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音,礼乐自此可得而迷,以备王道,成六艺”。孔子强调“正音”“雅乐”,反对靡靡之音。他说:“《关睢》,乐而不淫,哀而不伤。”又说:“恶紫之夺朱也,恶郑声之乱雅乐也,恶利口之覆邦家者。”在孔子看来,“乐教”不仅仅是声乐、器乐、歌舞等形式,而且是育人才、齐风俗,实现政治与社会理想的重要途径。“礼云礼云,玉帛云乎哉 乐云乐云,钟鼓云乎哉 ”

——据《史记》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括孔子提倡“乐教”的原因。(9分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析孔子“乐教”思想的影响。(6分)

(全国甲卷:云南、贵州、四川、西藏、广西)

24.西周分封制下,诸侯国君爵位由高到低称为公、侯、伯、子、男。楚国先祖在西周初被封以“子男之田”,春秋时期,楚国国君自称为王,称霸中原,争当华夏盟主。孔子编撰《春秋》,仍坚持称楚王为“楚子”。孔子此举目的是

A.实录历史事实

B.提升周王权威

C.维护等级秩序

D.强调文化差异

答案:C

解析:《高效历史学习笔记·必修上册(第二版第二印,下同)》P18“楚子熊通要求晋升爵位不成,自行称王;楚庄王问鼎事件,是诸侯国对分封制的公开挑战。”《高效历史学习笔记·必修上册》P19“春秋后期,出现了礼崩乐坏的局面。春秋时期的鲁国季孙氏‘八佾舞于庭’,孔丘斥责说:‘是可忍也,孰不可忍也!’”

25.在中国古代,自然环境、社会生产状况、国家政策、灾害以及战乱,都会对人口的区域布局产生影响。图3显示了两汉间江浙一带与湘江流域人口增长的巨大差异,能够解释这种差异的主要因素是

图3(注:由“历史园地”重新制作)

A.土地兼并程度

B.经济发展水平

C.人口自然增长

D.移民流入数量

26.民众日常生活能够反映时代特点。下列情景中,可能出现于北宋都城市民日常生活中的是

A.早晨在家喝红薯玉米粥

B.晚上去夜市听人说书

C.到指定市场用银元购物

D.出门时穿件黄色棉袍

答案B

《高效历史学习笔记·选择性必修》P155有“常见农作物的原产地及进入中国的大致时间。”依据该书直接排除A项。

常见农作物的原产地及进入中国的大致时间

名称 原产地 传入中国时间

小麦 西亚的新月沃地 河姆渡遗址

葡萄 中亚、西亚 东汉

玉米(玉蜀黍) 美洲 明朝

红薯(甘薯、番薯) 美洲 明朝

土豆(马铃薯) 南美洲 明朝

辣椒 中南美洲 明朝

番茄 南美洲 明朝

《高效历史学习笔记·必修上册》P135条目“宋元时期的棉花种植的推广”,“

在棉花传入中国之前,中国只有可供充填枕褥的木棉,没有可以织布的棉花。宋末元初,棉花种植由边疆迅速向内地传播。文献记载:宋元之间始传种于中国,关陕闽广首获其利,盖此物出外夷,闽广通海舶,关陕通西域故也。”依据该书,可以直接排除D。关于中国白银使用情况,《高效历史学习笔记·必修上册》P188,有如下讲述(图书与原文截图),可以直接排除C。

依据《高效历史学习笔记·必修上册》关于宋朝“城市革命”条目,可以直接选出正确答案。

27.明代很多熟读儒经而从事商业活动的人,秉持“虽终日做买卖,不害其为圣为贤”的信条,尽心于实践“圣人之学”,与这种社会行为最契合的思想观念是

A.“百姓日用即道”

B.“心外无物”

C.“存天理,灭人欲”

D.“工商皆本”

28.清末,陈去病在《论双剧之有益》一文中说“此其奏效之捷,必有过于劳心焦思,孜孜矻矻以作《革命军》《驳康书》《黄帝魂》《落花梦》《自由血》者殆千万倍。”他号召青年人投身戏剧。这反映出

A.传统戏曲的演出逐渐衰落

B.戏剧开始由愉悦达官显贵转向民众

C.戏剧成为宣传革命的手段

D.反清书籍宣传革命思想的作用弱化

29.有学者认为,绅商是个新兴的社会阶层,主要活跃于19世纪末20世纪初。他们已开始接触和使用新的资本主义营运方式,生活方式和思想意识开始带有近代趋向,但在很多方面依然非常守旧和传统。这可用于说明当时中国

A.绅士是社会转型的主要阻力

B.“尊士践商”的积习遭弃

C.传统社会阶级结构已被颠覆

D.民放资产阶级的两面性

30.中国共产党在成立之初就注重增强阶级基础,中共一大在讨论今后的工作时,“决定集中我们的全部精力组织工厂工人……鉴于我们的党至今几乎完全由知识分子组成,所以代表大会决定要特别注意组织工人”。这反映出当时

A.革命统一战线建立

B.民主革命纲领开始制定

C.党的中心任务确立

D.工农武装割据思想形成

答案C

《高效历史学习笔记·必修上册》相关知识截图。

31.1943年,中共中央指出,“提高妇女的政治地位、文化水平、改善生活,以达到解放的道路,亦须从经济丰裕与经济独立入手”。这一决定的实施

A.促成妇女彻底摆脱封建束缚

B.有利于抗日根据地政权巩固

C.扩大了陕甘宁边区阶级基础

D.适应党的工作重心转移需要

32.共和之前的古罗马部分诉讼中,败诉方须将用于担保的牛羊祭神,以赎伪誓之罪。担保的牛羊多超出诉讼物价值,且影响农牧生产。共和国早期,败诉方改向国家缴纳罚金,到公元前3世纪末,罚金已无足轻重。这一变化表明罗马共和国时期

A.系统完备的罗马法体系形成

B.法律注意保护公民的权益

C.法律事务受到神权严格控制

D.贵族对法律的解释权扩大

33.西方某一文学思潮挑战和反叛了强调“主观”“创造”“情感”“想象”的文学成规,主张科学理性精神,刻意追求“客观”“写实”。据此可知,该文学思潮属于

A.古典主义

B.浪漫主义

C.现实主文

D.现代主义

34.有学者认为,巴黎公社工人制造了个断裂,历史的连贯性步伐在这里戛然而止,它宣告了工人阶级可以通过自己的能力来缔造一个新的世界。这里的“断裂”是指

A.资本主义社会的法则被颠覆

B.工业革命彻底改变人们生活

C.空想社会主义的第一次尝试

D.封建保守势力复辟梦想破灭

35.1952年,美国对菲律宾启动了蔬菜种子项目,次年升级为“民主种子”项目。该项目将募集或低价购买的蔬菜种子在菲律宾农村分发并给予种植指导,同时将西方观念传播给受助的菲律宾民众。美国“民主种子”项目的实施

A.反映两极格局形成后美苏对抗的升级

B.旨在促进菲律宾经济发展与观念变革

C.推动了亚非拉地区的民族独立与解放

D.凸显了对第三世界地区的宣传与争夺

41.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料

《塞尔登中国地图》长160厘米,宽96.5厘米,采用中国古代风景画手法,使用汉字标注,并采用上北下南方位,同时标识了欧洲风格的罗盘和比例尺条。图中明朝信息最为丰富,北京城、黄河、各省边界等都有详细描绘,但却仅位于地图左上部分,中国南海前所未有地占据了中央位置,地图展现了东亚和东南亚金貌,覆盖了西起印度洋、北抵日本海、东南达印尼中部诸岛的广大地区。该地图准确性较高,但它并非一幅中国传统的陆地舆图,而更可能是一幅航海路线图。这些航线以中国南部的泉州与漳州港为起点,形成一个网络,最远可达地图最西端的印度卡利卡特港,图中还标注了如何前往也门、阿曼和霍尔木兹海峡。有学者根据图中信息判定,该地图为明末中国人所绘。该地图后被英国东印度公司的约翰·萨利斯获得,辗转落到了约翰·塞尔登(1584~1654)手中。塞尔登是英国律师,下议院议员,东方学家,是对波斯、阿拉伯以及中国的相关知识感兴趣的英国学者之一。在他那个年代,海洋是全世界关注的焦点,塞尔登比同时代的人更敏锐地察觉到,自己生活在一个正经历海洋变迁的时代,他主张海洋在某些特定情况下,可以由国家行使管辖权。在去世前夕,他将该地图捐赠给母校牛津大学博德利图书馆,《塞尔登中国地图》的名字也由此而来。

——摘编自(加)卜正民著《塞尔登的中国地图:重返东方大航海时代》等

(1)根据材料并结合所学世界近代史知识,简析这幅地图流传到英国的背景。(12分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明学者判断这幅地图为中国人所绘制的依据,以及该地图的意义。(13分)

42.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

武汉长江大桥是新中国在长江上建造的第一座铁路、公路两用大桥,也是第一个五年计划的重点建设项目。毛泽东豪迈地写道:“一桥飞架南北,天堑变通途。”武汉长江大桥已经成为新中国的国家记忆。

新中国成立以来,我们的国家发生了天翻地覆的变化,创造了一个又一个人类发展史上的伟大奇迹,无论是在中国历史上,还是在世界历史上,都是一部感天动地的奋斗史诗。

结合史实阐释一则新中国的“国家记忆”。(要求:体现国家意义,观点正确,史论结合,逻辑严谨。)

45.[历史——选修1:历史上重大改革回眸](15分)

材料

农奴制改革前,俄国铁路建设较为缓慢。1855年,俄国铁路总长度仅为980俄里。1861年农奴制改革后,为适应经济发展需要,政府又制定了一系列时政和行政管理措施,并为私有铁路公司作为建设资金的股票和债券提供5%的收入担保。1870~1880年,俄国政府将境外发行债券中约6亿卢布入账政府的专项铁路建设基金,以用于购买私有铁路公司的债券、股票等。19世纪80年代至90年代,政府全面收购私有铁路公司,统一运输。随着帝国主义在远东地区矛盾的加剧,90年代俄国铁路修建的重心转向中亚、西伯利亚和远东地区。至90年代末,铁路长达5万多俄里。

——摘编自张广翔、逯红梅《19世纪下半期俄国私有铁路建设及政府的相关政策》等

(1)根据材料并结合所学知识,简析19世纪后半期俄国铁路建设发展的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明俄国农奴制改革对铁路建设的影响。(9分)

46.[历史——选修3:20世纪的战争与和平](15分)

材料

九一八事变后,日本侵略者加快向中国东北移民的步伐,在伪满初即制订了所谓“屯田兵”移民和一般“农业移民”的侵略方针。为实现移民侵略,日本政府对本国人民进行欺骗性宣传。日本移民主要配置在沿苏边境一带,山林边缘地区、重要政治、经济、军事和交通的中心地区。日本侵略者认为“选定和取得农耕地,与满洲日农移民成败的关系级大”。1936年,日本政府正式通过了庞大的移民计划,并列为“七大国策”之一。为此,日本和伪满洲国都强化了有关移民机构,截至1944年底,日本移民侵占土地相当于当时东北耕地总面积的1/10。到1945年战败投降为止,日本在中国东北的移民达10.6万户31.8万人。

——摘编自孔经纬《一九三一至一九四五年间日本帝国主义移民我国东北的侵略活动》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括抗战时期日本侵略者向中国东北移民的主要方式。(9分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明抗战时期日本侵略者移民中国东北的后果。(6分)

47.[历史——选修4:中外历史人物评说](15分)

材料

孔子“以诗书礼乐教”,在周游列国遭遇困窘的情况下,仍“讲诵弦歌不衰”。孔子曾向鲁国、齐国的音乐大师学习,并有深刻的领悟力和高超的演奏技巧。史载,孔子整理的《诗》305篇,“皆弦歌之,以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音,礼乐自此可得而迷,以备王道,成六艺”。孔子强调“正音”“雅乐”,反对靡靡之音。他说:“《关睢》,乐而不淫,哀而不伤。”又说:“恶紫之夺朱也,恶郑声之乱雅乐也,恶利口之覆邦家者。”在孔子看来,“乐教”不仅仅是声乐、器乐、歌舞等形式,而且是育人才、齐风俗,实现政治与社会理想的重要途径。“礼云礼云,玉帛云乎哉 乐云乐云,钟鼓云乎哉 ”

——据《史记》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括孔子提倡“乐教”的原因。(9分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析孔子“乐教”思想的影响。(6分)

同课章节目录