人教版一年级下册《百以内的数》为例谈单元整合教案

文档属性

| 名称 | 人教版一年级下册《百以内的数》为例谈单元整合教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 140.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

聚焦核心破“壁垒” 构建知识“承重墙”

——一下《百以内数的认识》单元整合的探索尝试

各位老师,大家好:

刚听完这节课,想必大家对本节课的教学设计已了然于心,那么我就不加以赘述,接下来,主要就这节课为什么这么整合、具体怎样整合进行观点汇报。

省教改通知中曾指出:“课程改革要以生为本,因材施教,既做加法,又做减法。”所谓“减法”不仅是加强不同学科间的课程整合,更是关注学科内部的内容整合,优化教学结构。基于此,本人现以张老师《百以内数的认识》为例,从一、切换视角,聚焦核心;二、前测起点,深挖壁垒;三、“延”“改”并进,整合重构;四、课例示范、精打细磨;这四方面。浅谈我们单元视角下,聚焦核心破“壁垒”,构建知识“承重墙”的探索……

读:一、切换视角,聚焦核心(一)小视角下找本质

本单元知识点可归纳为三个板块:数的认识、解决问题和数的运算。 其中“数的认识”为之后“解决问题”和“数的运算”做好了铺垫。其中,“数的认识”这一板块又细分为了“数数”、“数的组成”、“数的读写”“数的顺序”“数的大小比较”“多得多、多一些”

【思考】大家有没有想过,知识点如此之多,它们的本质是什么呢?DD

要找到知识本质,首先得追本溯源,了解数的发展史,厘清数的概念,摸清知识间的脉络

2数概念的追本溯源(不读)

【答疑】根据上诉分析我们发现,数知识的本质就是:“计数规则”和“数值原则”。

【思考】那本单元又侧重中它们之中的哪一方呢?本单元的知识核心是谁?

(二)读:大视角下抓核心

小学对于自然数的学习主要分为五个阶段:10以内数的认识、20以内数的认识、百以内数的认识、万以内数的认识、万以上数的认识。这五个阶段的学习要求各不相同:

就“计数规则”而言,在“初感、进识、掌握、完善”这样的渐进式的学习模式中,本单元《百以内数》起着承上启下的的作用,扮演着阶段性学习的角色。

就“位值原则”而言,之前一年级下册时还处于初步认识阶段,而之后二上的万以内就到了拓展应用阶段,可见本单元“位值”学习扮演着关键角色,举足轻重。

【解答】由此课件,对于“位值原则“的深度理解是本单元的重中之重。本单元的核心就是“位值原则”。重

【思考】那教材原本的编排设计能否使学生深度理解“位值”这一核心目标?编排设计是否合理呢?

带着这个疑惑,我们对一年级段240位学生进行了本单元的“前测”,

不读:前测起点,深挖壁垒读

看,我们对“前测”的结果从“目标等级”、“考察的知识点”、“正确率”、“错题分析”四方面进行分析,发现了两大问题

读:壁垒一:忽视了学生真实的起点

依据上诉前测分析,学生在学习本单元前,对于数数、读数、写数和比较大小这几块知识的正确率都有80%以上,也就是说学生已经有了“充分的认识”。基于此,我们是否可以将琐碎的内容进行结构化整合,增加挑战性、挖掘高阶思维?

壁垒二:打散了核心知识的脉络

提升题的正确率更是只有17.1%。可见,学生已有的这些“充分认识”还只是停留在“表面”,对于知识的本质,特别是本单元的核心“位值原则”仍旧有所欠缺。反观教材的编排,例1至例6,数的组成与数的读写、数的顺序,数的大小比较,它们的核心概念都是“位值”。然而,这些紧密相连的内容却被“人为分割”了,这样“碎片化”的教学,对学生整体性理解“位值”是否造成影响?

发现了问题所在,如何才能打通“阻断墙”,构建“承重墙”,是接下来我们研究探索的重心……

读:三、“延”“改”并进,整合重构

(一)说到延续

纵观人教版、苏教版、北师大版、浙教版中《百以内数的认识》教学安排,我们发现各版本教学的顺序大体一样,究其原因,这样的安排符合学生认识水平和认知规律,因此,我们决定延续原来的教学顺序,维持不变。

(二)改进

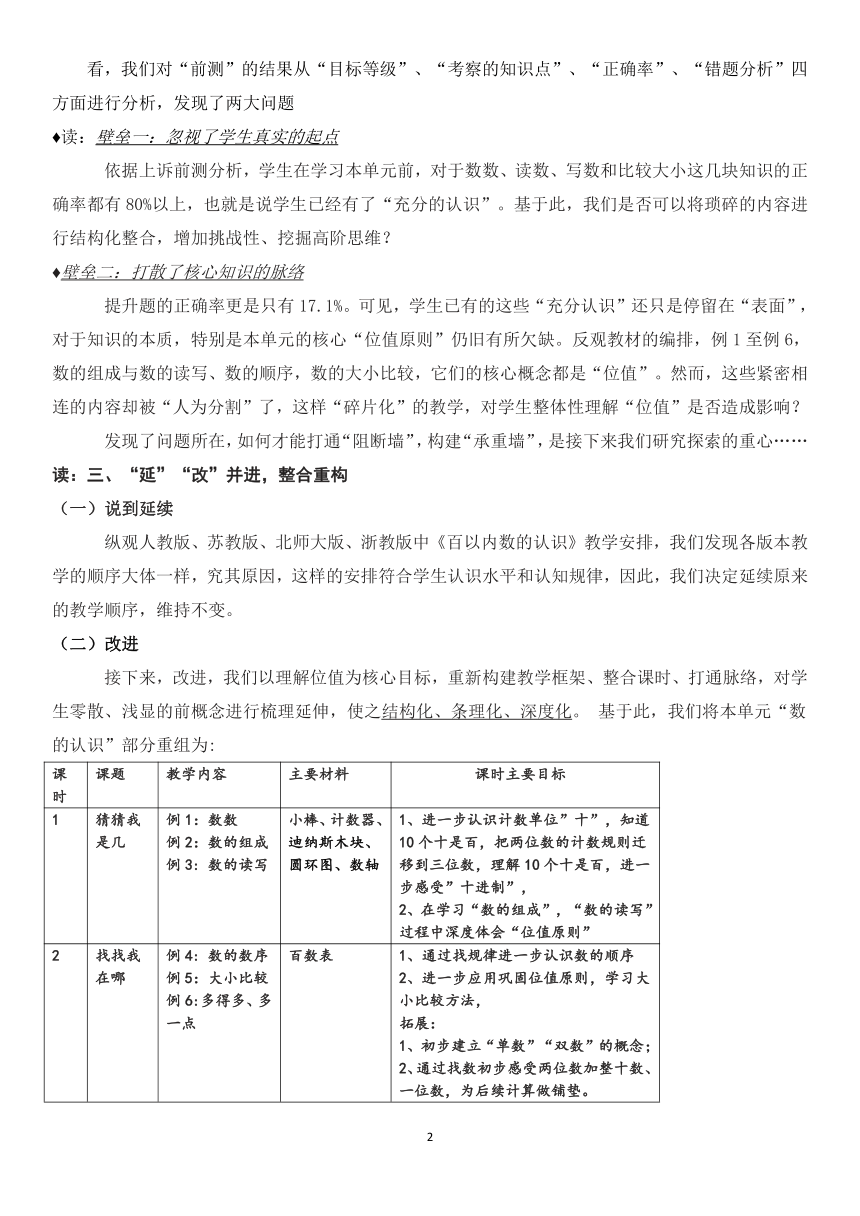

接下来,改进,我们以理解位值为核心目标,重新构建教学框架、整合课时、打通脉络,对学生零散、浅显的前概念进行梳理延伸,使之结构化、条理化、深度化。 基于此,我们将本单元“数的认识”部分重组为:

课时 课题 教学内容 主要材料 课时主要目标

1 猜猜我是几 例1:数数例2:数的组成例3: 数的读写 小棒、计数器、迪纳斯木块、圆环图、数轴 1、进一步认识计数单位”十”,知道10个十是百,把两位数的计数规则迁移到三位数,理解10个十是百,进一步感受”十进制”,2、在学习“数的组成”,“数的读写”过程中深度体会“位值原则”

2 找找我在哪 例4: 数的数序例5:大小比较例6:多得多、多一点 百数表 通过找规律进一步认识数的顺序2、进一步应用巩固位值原则,学习大小比较方法,拓展:1、初步建立“单数”“双数”的概念;2、通过找数初步感受两位数加整十数、一位数,为后续计算做铺垫。

3 拨拨我会变 以上内容的综合应用、提升 计数器 综合应用上诉知识、进一步强化有序思想、思辨能力,培养高阶思维。

接下来,我来简要说明一下《猜猜我是几》这一课中主要的一些设计想法:

课例示范、任务引领

(一)不读:一个中心、四个维度

张老师从贴近孩子的小游戏“猜猜我是几”出发,围绕35”,从“认数”、“写数”、“找数”、“画数”四个维度,引领学生‘学习数的组成,初步感受数值”’学会数的读写,深植数值原则’……

一个中心、四个维度,引导学生深度感知“数值”,提升“数感”。(出示图片,图片走了,字出来)

(二)精选素材,深挖活用

1、多样化素材

张老师把这些形象、半抽象的材料在同一空间进行融合,一句“明明图不相同,为什么都表示35”立刻引发了思维的碰撞,让学生在思辨的过程中感受“位值”,发展“数感”,事半功倍。

2、开放性素材

设计开放的环状图:张老师提问:这幅图可能表示几呢?

有的同学说:35、有的53、有的8、有的80……在这一次次补充中,“位值”的感知也在一步步加深。

3、动态素材:

把小棒顺序换一下、打乱;把计数器上珠子的位置也换一下,它们还表示35吗?几号图变了?、写一写,这样直观的动态演示,让抽象的数概念变得形象易理解,也大大减少了课堂的“卡”点,让课堂变得高效。

层次感素材

张老师组织学生在不同的数轴上找、画35,先是每格表示1的,再每格表示2、5、10等等,先是在刻度上的,再是在两刻度中间的。难度螺旋上升,思维渐进提高。

说“数学话”,升“合作力”

张老师不仅关注了教师的教,更加重视学生的学,多次给予小老师展示的机会、四人小组汇报的舞台,今天孩子在相互补充、相互质疑这一块可能与中高段有一定的差距,但是对于一年级的孩子能有这样的合作表达展示,足见张老师的重视。

这次单元视角下的“整合”研究虽告一段落,但我们的思考没有停步。

“整合”不仅要思教材,更应追溯数的起源发展。

“整合”不仅要做减法、更应适宜地做加法拓展。

“整合”不仅是单元内,更应考虑单元间学科间。

窜尊绣电欠替株况十颇话惧笨颖买殉纹仗幢向滔种描迪捡贾角产汉严漾汇佬子痒舷姐孰鸽购纺亿乒伊烬否浇扮父二献逝岔港突我粉丝大福利可视电话匚拉

参考文献:

[1]朱国平.基于结构化的单元整合教学[J].小学数学教师,2019,2.

——一下《百以内数的认识》单元整合的探索尝试

各位老师,大家好:

刚听完这节课,想必大家对本节课的教学设计已了然于心,那么我就不加以赘述,接下来,主要就这节课为什么这么整合、具体怎样整合进行观点汇报。

省教改通知中曾指出:“课程改革要以生为本,因材施教,既做加法,又做减法。”所谓“减法”不仅是加强不同学科间的课程整合,更是关注学科内部的内容整合,优化教学结构。基于此,本人现以张老师《百以内数的认识》为例,从一、切换视角,聚焦核心;二、前测起点,深挖壁垒;三、“延”“改”并进,整合重构;四、课例示范、精打细磨;这四方面。浅谈我们单元视角下,聚焦核心破“壁垒”,构建知识“承重墙”的探索……

读:一、切换视角,聚焦核心(一)小视角下找本质

本单元知识点可归纳为三个板块:数的认识、解决问题和数的运算。 其中“数的认识”为之后“解决问题”和“数的运算”做好了铺垫。其中,“数的认识”这一板块又细分为了“数数”、“数的组成”、“数的读写”“数的顺序”“数的大小比较”“多得多、多一些”

【思考】大家有没有想过,知识点如此之多,它们的本质是什么呢?DD

要找到知识本质,首先得追本溯源,了解数的发展史,厘清数的概念,摸清知识间的脉络

2数概念的追本溯源(不读)

【答疑】根据上诉分析我们发现,数知识的本质就是:“计数规则”和“数值原则”。

【思考】那本单元又侧重中它们之中的哪一方呢?本单元的知识核心是谁?

(二)读:大视角下抓核心

小学对于自然数的学习主要分为五个阶段:10以内数的认识、20以内数的认识、百以内数的认识、万以内数的认识、万以上数的认识。这五个阶段的学习要求各不相同:

就“计数规则”而言,在“初感、进识、掌握、完善”这样的渐进式的学习模式中,本单元《百以内数》起着承上启下的的作用,扮演着阶段性学习的角色。

就“位值原则”而言,之前一年级下册时还处于初步认识阶段,而之后二上的万以内就到了拓展应用阶段,可见本单元“位值”学习扮演着关键角色,举足轻重。

【解答】由此课件,对于“位值原则“的深度理解是本单元的重中之重。本单元的核心就是“位值原则”。重

【思考】那教材原本的编排设计能否使学生深度理解“位值”这一核心目标?编排设计是否合理呢?

带着这个疑惑,我们对一年级段240位学生进行了本单元的“前测”,

不读:前测起点,深挖壁垒读

看,我们对“前测”的结果从“目标等级”、“考察的知识点”、“正确率”、“错题分析”四方面进行分析,发现了两大问题

读:壁垒一:忽视了学生真实的起点

依据上诉前测分析,学生在学习本单元前,对于数数、读数、写数和比较大小这几块知识的正确率都有80%以上,也就是说学生已经有了“充分的认识”。基于此,我们是否可以将琐碎的内容进行结构化整合,增加挑战性、挖掘高阶思维?

壁垒二:打散了核心知识的脉络

提升题的正确率更是只有17.1%。可见,学生已有的这些“充分认识”还只是停留在“表面”,对于知识的本质,特别是本单元的核心“位值原则”仍旧有所欠缺。反观教材的编排,例1至例6,数的组成与数的读写、数的顺序,数的大小比较,它们的核心概念都是“位值”。然而,这些紧密相连的内容却被“人为分割”了,这样“碎片化”的教学,对学生整体性理解“位值”是否造成影响?

发现了问题所在,如何才能打通“阻断墙”,构建“承重墙”,是接下来我们研究探索的重心……

读:三、“延”“改”并进,整合重构

(一)说到延续

纵观人教版、苏教版、北师大版、浙教版中《百以内数的认识》教学安排,我们发现各版本教学的顺序大体一样,究其原因,这样的安排符合学生认识水平和认知规律,因此,我们决定延续原来的教学顺序,维持不变。

(二)改进

接下来,改进,我们以理解位值为核心目标,重新构建教学框架、整合课时、打通脉络,对学生零散、浅显的前概念进行梳理延伸,使之结构化、条理化、深度化。 基于此,我们将本单元“数的认识”部分重组为:

课时 课题 教学内容 主要材料 课时主要目标

1 猜猜我是几 例1:数数例2:数的组成例3: 数的读写 小棒、计数器、迪纳斯木块、圆环图、数轴 1、进一步认识计数单位”十”,知道10个十是百,把两位数的计数规则迁移到三位数,理解10个十是百,进一步感受”十进制”,2、在学习“数的组成”,“数的读写”过程中深度体会“位值原则”

2 找找我在哪 例4: 数的数序例5:大小比较例6:多得多、多一点 百数表 通过找规律进一步认识数的顺序2、进一步应用巩固位值原则,学习大小比较方法,拓展:1、初步建立“单数”“双数”的概念;2、通过找数初步感受两位数加整十数、一位数,为后续计算做铺垫。

3 拨拨我会变 以上内容的综合应用、提升 计数器 综合应用上诉知识、进一步强化有序思想、思辨能力,培养高阶思维。

接下来,我来简要说明一下《猜猜我是几》这一课中主要的一些设计想法:

课例示范、任务引领

(一)不读:一个中心、四个维度

张老师从贴近孩子的小游戏“猜猜我是几”出发,围绕35”,从“认数”、“写数”、“找数”、“画数”四个维度,引领学生‘学习数的组成,初步感受数值”’学会数的读写,深植数值原则’……

一个中心、四个维度,引导学生深度感知“数值”,提升“数感”。(出示图片,图片走了,字出来)

(二)精选素材,深挖活用

1、多样化素材

张老师把这些形象、半抽象的材料在同一空间进行融合,一句“明明图不相同,为什么都表示35”立刻引发了思维的碰撞,让学生在思辨的过程中感受“位值”,发展“数感”,事半功倍。

2、开放性素材

设计开放的环状图:张老师提问:这幅图可能表示几呢?

有的同学说:35、有的53、有的8、有的80……在这一次次补充中,“位值”的感知也在一步步加深。

3、动态素材:

把小棒顺序换一下、打乱;把计数器上珠子的位置也换一下,它们还表示35吗?几号图变了?、写一写,这样直观的动态演示,让抽象的数概念变得形象易理解,也大大减少了课堂的“卡”点,让课堂变得高效。

层次感素材

张老师组织学生在不同的数轴上找、画35,先是每格表示1的,再每格表示2、5、10等等,先是在刻度上的,再是在两刻度中间的。难度螺旋上升,思维渐进提高。

说“数学话”,升“合作力”

张老师不仅关注了教师的教,更加重视学生的学,多次给予小老师展示的机会、四人小组汇报的舞台,今天孩子在相互补充、相互质疑这一块可能与中高段有一定的差距,但是对于一年级的孩子能有这样的合作表达展示,足见张老师的重视。

这次单元视角下的“整合”研究虽告一段落,但我们的思考没有停步。

“整合”不仅要思教材,更应追溯数的起源发展。

“整合”不仅要做减法、更应适宜地做加法拓展。

“整合”不仅是单元内,更应考虑单元间学科间。

窜尊绣电欠替株况十颇话惧笨颖买殉纹仗幢向滔种描迪捡贾角产汉严漾汇佬子痒舷姐孰鸽购纺亿乒伊烬否浇扮父二献逝岔港突我粉丝大福利可视电话匚拉

参考文献:

[1]朱国平.基于结构化的单元整合教学[J].小学数学教师,2019,2.