专题4分子空间结构与物质性质同步练习(含答案)高二下学期化学苏教版(2019)选择性必修2

文档属性

| 名称 | 专题4分子空间结构与物质性质同步练习(含答案)高二下学期化学苏教版(2019)选择性必修2 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-13 21:32:00 | ||

图片预览

文档简介

专题4 分子空间结构与物质性质

一、单选题

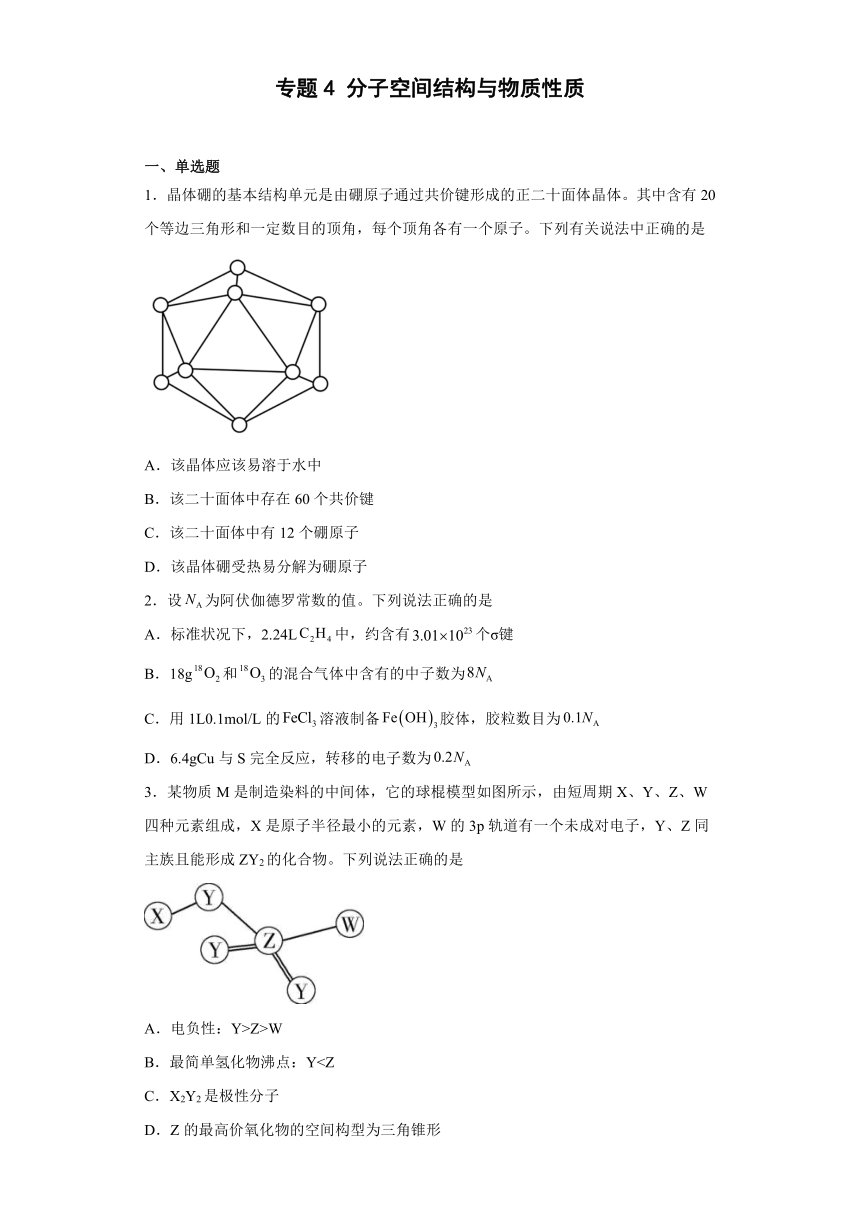

1.晶体硼的基本结构单元是由硼原子通过共价键形成的正二十面体晶体。其中含有20个等边三角形和一定数目的顶角,每个顶角各有一个原子。下列有关说法中正确的是

A.该晶体应该易溶于水中

B.该二十面体中存在60个共价键

C.该二十面体中有12个硼原子

D.该晶体硼受热易分解为硼原子

2.设为阿伏伽德罗常数的值。下列说法正确的是

A.标准状况下,2.24L中,约含有个σ键

B.18g和的混合气体中含有的中子数为

C.用1L0.1mol/L的溶液制备胶体,胶粒数目为

D.6.4gCu与S完全反应,转移的电子数为

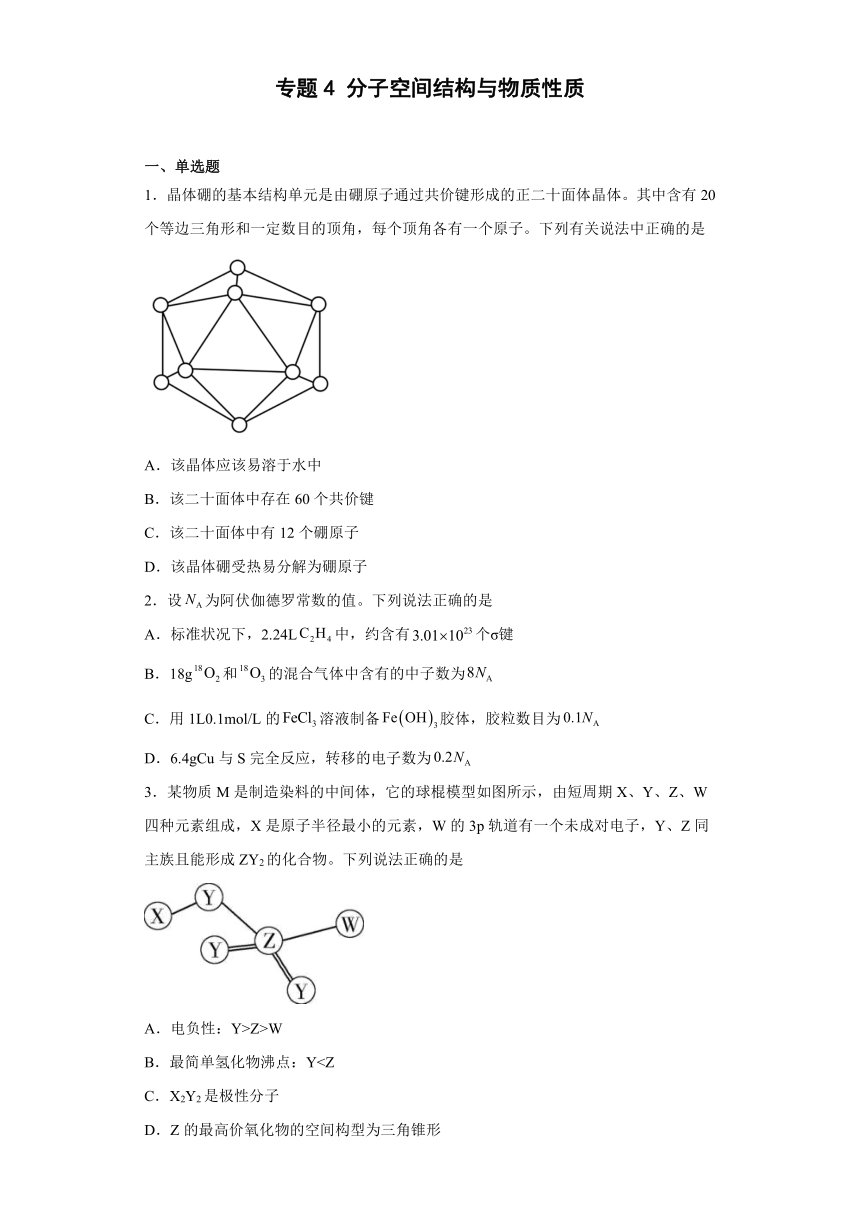

3.某物质M是制造染料的中间体,它的球棍模型如图所示,由短周期X、Y、Z、W四种元素组成,X是原子半径最小的元素,W的3p轨道有一个未成对电子,Y、Z同主族且能形成ZY2的化合物。下列说法正确的是

A.电负性:Y>Z>W

B.最简单氢化物沸点:YC.X2Y2是极性分子

D.Z的最高价氧化物的空间构型为三角锥形

4.下列物质中,酸性最强的是

A. B. C. D.

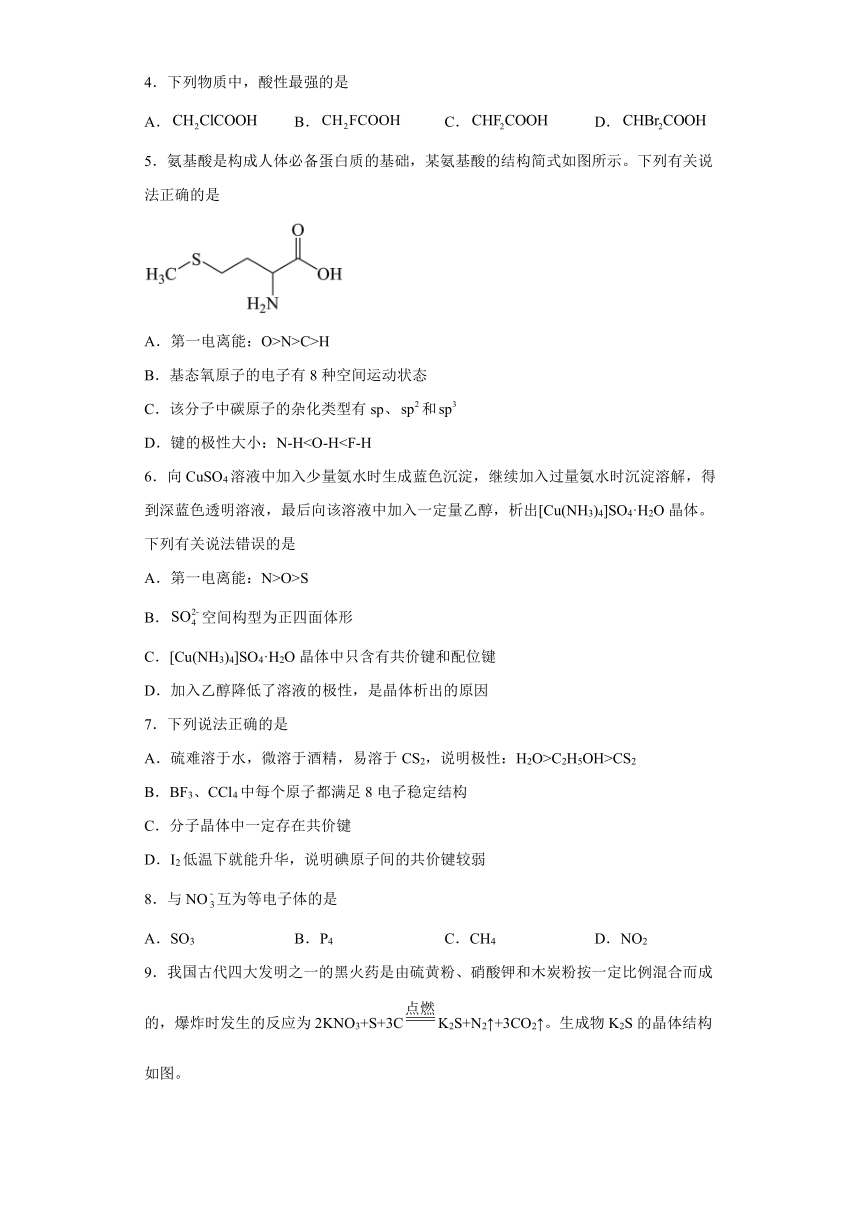

5.氨基酸是构成人体必备蛋白质的基础,某氨基酸的结构简式如图所示。下列有关说法正确的是

A.第一电离能:O>N>C>H

B.基态氧原子的电子有8种空间运动状态

C.该分子中碳原子的杂化类型有sp、和

D.键的极性大小:N-H6.向CuSO4溶液中加入少量氨水时生成蓝色沉淀,继续加入过量氨水时沉淀溶解,得到深蓝色透明溶液,最后向该溶液中加入一定量乙醇,析出[Cu(NH3)4]SO4·H2O晶体。下列有关说法错误的是

A.第一电离能:N>O>S

B.空间构型为正四面体形

C.[Cu(NH3)4]SO4·H2O晶体中只含有共价键和配位键

D.加入乙醇降低了溶液的极性,是晶体析出的原因

7.下列说法正确的是

A.硫难溶于水,微溶于酒精,易溶于CS2,说明极性:H2O>C2H5OH>CS2

B.BF3、CCl4中每个原子都满足8电子稳定结构

C.分子晶体中一定存在共价键

D.I2低温下就能升华,说明碘原子间的共价键较弱

8.与NO互为等电子体的是

A.SO3 B.P4 C.CH4 D.NO2

9.我国古代四大发明之一的黑火药是由硫黄粉、硝酸钾和木炭粉按一定比例混合而成的,爆炸时发生的反应为2KNO3+S+3CK2S+N2↑+3CO2↑。生成物K2S的晶体结构如图。

下列有关说法错误的是

A.反应产物中有两种非极性分子

B.1molCO2和1molN2含有的π键数目之比为1:1

C.K2S晶体中阴、阳离子的配位数分别为4和8

D.若K2S晶体的晶胞边长为anm,则该晶体的密度为g·cm-3

10.某物质在水溶液中得到了如图所示的结构,虚线表示氢键,其中X、Y、Z和M是原子序数依次增大的短周期元素。下列说法错误的是

A.非金属性: Z>Y

B.该结构中Z均满足8电子稳定结构

C.M的焰色试验呈黄色

D.氢键的存在使该物质在水中的溶解性较大

二、填空题

11.峨眉金顶摄身崖又称舍身崖,因常现佛光而得名。“佛光”因摄入身之影像于其中,遂称“摄身光”,为峨眉胜景之一。摄生崖下土壤中富含磷矿,所以在无月的黑夜可见到崖下荧光无数。

(1)“荧光”主要成分是 PH3(膦),其结构式为 __________ ,下列有关 PH3 的说法错误的是___________ 。

a.PH3 分子是极性分子

b.PH3 分子稳定性低于 NH3 分子,因为 N-H 键键能高

c.一个 PH3 分子中,P 原子核外有一对孤电子对

d.PH3 沸点低于 NH3 沸点,因为 P-H 键键能低

(2)PH3 的沸点比 NH3______填“高”或“低”) NH3 的水溶液碱性_____PH3 的水溶液碱性(填“大于”或“小于”);氯化鏻(PH4C1)与碱反应生成膦的离子方程式为 _______________________ 。

(3)PH3 是一种还原剂,其还原能力比 NH3 强,通常情况下能从Cu2+、Ag+、Hg2+等盐溶液中还原出金属, 而本身被氧化为最高氧化态。PH3 与 CuSO4 溶液反应的化学方程式为 ______________。

(4)“荧光”产生的原理是Ca3P2 在潮湿的空气中剧烈反应,写出该反应的化学方程式__________________。

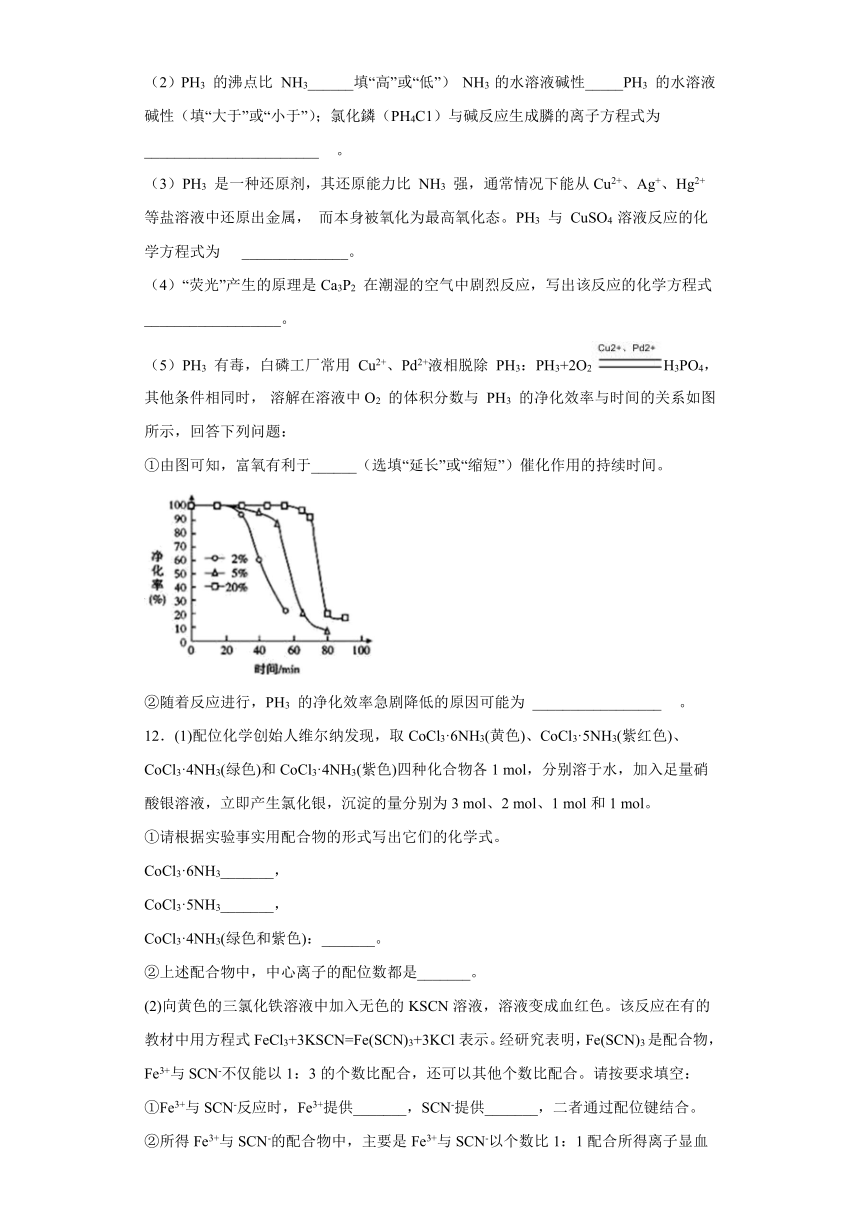

(5)PH3 有毒,白磷工厂常用 Cu2+、Pd2+液相脱除 PH3:PH3+2O2H3PO4,其他条件相同时, 溶解在溶液中O2 的体积分数与 PH3 的净化效率与时间的关系如图所示,回答下列问题:

①由图可知,富氧有利于______(选填“延长”或“缩短”)催化作用的持续时间。

②随着反应进行,PH3 的净化效率急剧降低的原因可能为 _________________ 。

12.(1)配位化学创始人维尔纳发现,取CoCl3·6NH3(黄色)、CoCl3·5NH3(紫红色)、CoCl3·4NH3(绿色)和CoCl3·4NH3(紫色)四种化合物各1 mol,分别溶于水,加入足量硝酸银溶液,立即产生氯化银,沉淀的量分别为3 mol、2 mol、1 mol和1 mol。

①请根据实验事实用配合物的形式写出它们的化学式。

CoCl3·6NH3_______,

CoCl3·5NH3_______,

CoCl3·4NH3(绿色和紫色):_______。

②上述配合物中,中心离子的配位数都是_______。

(2)向黄色的三氯化铁溶液中加入无色的KSCN溶液,溶液变成血红色。该反应在有的教材中用方程式FeCl3+3KSCN=Fe(SCN)3+3KCl表示。经研究表明,Fe(SCN)3是配合物,Fe3+与SCN-不仅能以1:3的个数比配合,还可以其他个数比配合。请按要求填空:

①Fe3+与SCN-反应时,Fe3+提供_______,SCN-提供_______,二者通过配位键结合。

②所得Fe3+与SCN-的配合物中,主要是Fe3+与SCN-以个数比1:1配合所得离子显血红色。含该离子的配合物的化学式是_______。

③若Fe3+与SCN-以个数比1:5配合,则FeCl3与KSCN在水溶液中发生反应的化学方程式可以表示为_______。

三、计算题

13.(1)酸性强弱比较:苯酚___________碳酸(填“>”、“=”或“<”),原因(用相应的离子方程式表示):___________。

(2)沸点:H2O___________H2S(填“>”、“=”或“<”),原因___________。

(3)实验室欲测定Na2CO3和NaCl混合物中Na2CO3的质量分数ω(Na2CO3),实验步骤如下:称取此固体样品4.350g,溶于适量的水中,配成50mL溶液。取出25mL溶液,加入足量的AgNO3溶液充分反应,得到沉淀的质量为5.575g.则原混合物中ω(Na2CO3)=___________(保留4位有效数字)。写出简要的计算过程。

四、实验题

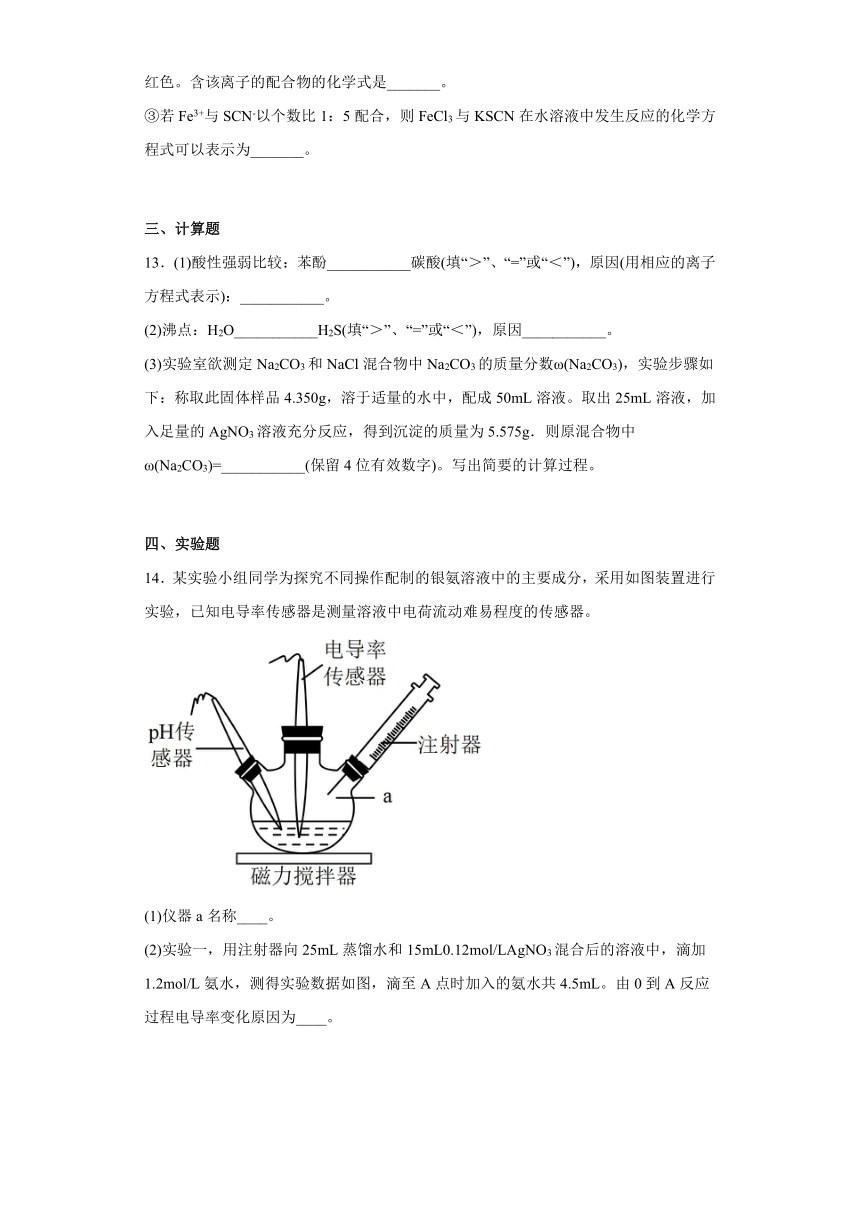

14.某实验小组同学为探究不同操作配制的银氨溶液中的主要成分,采用如图装置进行实验,已知电导率传感器是测量溶液中电荷流动难易程度的传感器。

(1)仪器a名称____。

(2)实验一,用注射器向25mL蒸馏水和15mL0.12mol/LAgNO3混合后的溶液中,滴加1.2mol/L氨水,测得实验数据如图,滴至A点时加入的氨水共4.5mL。由0到A反应过程电导率变化原因为____。

(3)实验二,用注射器向15mL0.12mol/LAgNO3溶液中滴加1.2mol/L氨水至O点,过滤,洗涤沉淀的操作为____,向沉淀中继续加入3.0mL氨水时电导率最大,此过程化学方程式为____,应加入____mL蒸馏水,再测定溶液pH。

(4)若实验二最终pH为12.6,根据上述实验过程判断实验一所得银氨溶液主要成分为____,原因是____。

五、有机推断题

15.环状化合物在化工生产中有着广泛的用途。某环状化合物H的合成路线如图所示:

已知:A为链状化合物,分子式为C4H10O2。

回答下列问题:

(1)A中含有的官能团名称为____。

(2)C→D的化学方程式为____。

(3)E的分子式为____,F的结构简式为_____。

(4)F→G的反应类型为___。

(5)H的类似物分子中有___个手性碳(碳原子上连有4个不同的原子或基团时,该碳称为手性碳)。参照上述合成路线,写出合成H′时相应的E′的结构简式____。

六、元素或物质推断题

16.X、Y、Z、T四种元素中,X原子核外的M层中只有两对成对电子,Y原子核外的L层电子数是K层的两倍,Z是地壳内含量(质量分数)最高的元素,T在元素周期表的各元素中电负性最大。请回答下列问题。

(1)X元素符号为_______,Y属于_______区元素,Z元素基态原子的电子排布式为_______。

(2)与分子的立体结构分别是_______和_______,相同条件下两者在水中的溶解度较大的是_______(写分子式),理由是_______。

(3)中X原子采取的杂化方式是_______,分子的空间结构是_______。

(4)X、Y、Z的最简单气态氢化物的沸点由高到低的排列顺序是_____,原因是_______。

(5)T的氢化物溶液中存在的氢键_______种。

七、工业流程题

17.金属锂有“白色石油”之称,是新时代重要的资源,“盐湖提锂”越来越受到重视。

(1)与具有相同的电子构型,小于,原因是_______。是有机合成中常用的还原剂,离子的空间结构是_______,其中心原子的杂化轨道类型为_______。

(2)晶胞如图所示,已知晶胞参数为,阿伏加德罗常数的值为,则晶体的密度为_______(列出计算式)。

(3)某兴趣小组取盐湖水进行浓缩和初步除杂后,得到浓缩卤水(含有和少量),并设计了以下列程通过制备碳酸锂来提取锂。

时相关物质的参数如下:①的溶解度:

②:

化合物

回答下列问题:

①“沉淀1”为_______。

②向“滤液1”中加入适量固体发生反应:。通过计算解释可用于转化的原因:_______。

③为提高,的析出量和纯度,“操作A”依次为_______、_______、洗涤。

④有同学建议用“侯氏制碱法”的原理制备。查阅资料后,发现文献对常温下的有不同的描述:i.是白色固体:ii.尚未从溶液中分离出来。为探究的性质,将饱和溶液与饱和溶液等体积混合,起初无明显变化,随后溶液变浑浊并伴有气泡冒出,最终生成白色沉淀。上述现象说明,在该实验条件下_______(填“稳定”或“不稳定”),有关反应的离子方程式为_______。

八、原理综合题

18.钛(Ti)被称为“未来金属”,广泛应用于国防、航空航天、材料等领域。

(1)基态钛原子的价电子排布式为_______。

(2)钛可与高于70℃的浓硝酸发生反应,生成Ti(NO3)4.其球棍结构如图Ⅰ,Ti的配位数是_______,试 出该反应的方程式_______。

(3)钙钛矿(CaTiO3)是自然界中的一种常见矿物,其晶胞结构如图Ⅱ.设NA为阿伏加德罗常数的值,计算一个晶胞的质量为_______g。

(4)TiCl4是由钛精矿(主要成分为TiO2制备钛(Ti)的重要中间产物,制备纯TiCl4的流程示意图如图:

资料:TiCl4及所含杂质氯化物的性质

化合物 SiCl4 TiCl4 AlCl3 FeCl3 MgCl2

沸点/℃ 58 136 181(升华) 316 1412

熔点/℃ -69 -25 193 304 714

在TiCl4中的溶解性 互溶 — 微溶 难溶

TiO2与Cl2难以直接反应,加碳生成CO和CO2可使反应得以进行。

已知:TiO2(s)+2Cl2(g)=TiCl4(g)+O2(g) △H1=+175.4kJ·mol-1

2C(s)+O2(g)=2CO(g) △H2=-220.9kJ·mol-1

①沸腾炉中加碳氯化生成TiCl4(g)和CO(g)的热化学方程式_______。

②氯化过程中CO和CO2可以相互转化,根据如图Ⅲ判断:CO2生成CO反应的△H_______0(填“>”“<”或“=”),判断依据_______。

九、结构与性质

19.完成下列问题:

(1)基态Cu原子的核外电子排布式为___。

(2)NH3的空间结构是___。

(3)[Cu(NH3)4]2+中的配体为___,提供孤电子对的配位原子是___。中心离子是___。

(4)N和Cu元素形成的化合物的晶胞结构如图所示,则该化合物的化学式为___。该化合物的相对分子质量为M,NA为阿伏加德罗常数的值。若该晶胞的边长为apm,则该晶体的密度是__g·cm-3。

参考答案:

1.C

2.A

3.C

4.C

5.D

6.C

7.A

8.A

9.C

10.D

11. cd 低 大于 PH4++OH-=PH3↑+H2O 4CuSO4+PH3+4H2O=4Cu↓+H3PO4+4H2SO4 Ca3P2+6H2O=3Ca(OH)2+2PH3↑ 延长 生成的磷酸能和金属阳离子Cu2+、Pd2+反应,使催化效率降低

12. [Co(NH3)6]Cl3 [Co(NH3)5Cl]Cl2 [Co(NH3)4Cl2]Cl 6 空轨道 孤电子对 [Fe(SCN)]Cl2 FeCl3+5KSCN===K2[Fe(SCN)5]+3KCl

13. < C6H5O-+CO2+H2O=C6H5OH+ > 水分子之间存在氢键 73.10%

14.(1)三颈烧瓶

(2)溶液中离子浓度增大,电导率增大

(3) 向过滤器中注入蒸馏水,直至没过沉淀,待水自然流出后,重复上述操作两到三次 AgOH+2NH3·H2O=[Ag(NH3)2]OH+2H2O 41.5

(4) [Ag(NH3)2]NO3、NH3·H2O 实验二中得到的物质是[Ag(NH3)2]OH,溶液中阴离子是OH-,pH=12.6,实验一所得溶液的pH=10.82,因此该实验所得银氨溶液主要成分为)[Ag(NH3)2]NO3、NH3·H2O

15.(1)羟基

(2)

(3) C11H12O3

(4)取代反应

(5) 1

16.(1) S p 1s22s22p5

(2) V形 直线形 SO2 SO2和H2O都是极性分子,根据“相似相溶”原理,SO2在H2O中的溶解度较大

(3) sp2 平面三角形

(4) H2O>H2S>CH4 H2O分子间存在氢键,熔沸点最高,相对分子质量H2S>CH4,H2S分子间作用力更大,熔沸点高于CH4

(5)4

17.(1) 当具有相同的电子层结构时,核电荷数较大,对核外电子的吸引能力大 正四面体

(2)

(3) 反应的平衡常数,可以使溶液中的比较彻底的转化为,同时不引入其他杂质 蒸发浓缩 趁热过滤 不稳定

18.(1)3d24s2

(2) 8 Ti+8HNO3(浓)Ti(NO3)4+4NO2↑+4H2O

(3)

(4) TiO2(g)+2Cl2(g)+2C(s)=TiCl4(g)+2CO(g) △H=-45.5kJ·mol-1; > 随着温度的升高,CO的浓度增加,说明生成CO的反应是吸热反应

19. 1s22s22p63s23p63d104s1(或[Ar]3d104s1) 三角锥形 NH3 N Cu2+ Cu3N

一、单选题

1.晶体硼的基本结构单元是由硼原子通过共价键形成的正二十面体晶体。其中含有20个等边三角形和一定数目的顶角,每个顶角各有一个原子。下列有关说法中正确的是

A.该晶体应该易溶于水中

B.该二十面体中存在60个共价键

C.该二十面体中有12个硼原子

D.该晶体硼受热易分解为硼原子

2.设为阿伏伽德罗常数的值。下列说法正确的是

A.标准状况下,2.24L中,约含有个σ键

B.18g和的混合气体中含有的中子数为

C.用1L0.1mol/L的溶液制备胶体,胶粒数目为

D.6.4gCu与S完全反应,转移的电子数为

3.某物质M是制造染料的中间体,它的球棍模型如图所示,由短周期X、Y、Z、W四种元素组成,X是原子半径最小的元素,W的3p轨道有一个未成对电子,Y、Z同主族且能形成ZY2的化合物。下列说法正确的是

A.电负性:Y>Z>W

B.最简单氢化物沸点:Y

D.Z的最高价氧化物的空间构型为三角锥形

4.下列物质中,酸性最强的是

A. B. C. D.

5.氨基酸是构成人体必备蛋白质的基础,某氨基酸的结构简式如图所示。下列有关说法正确的是

A.第一电离能:O>N>C>H

B.基态氧原子的电子有8种空间运动状态

C.该分子中碳原子的杂化类型有sp、和

D.键的极性大小:N-H

A.第一电离能:N>O>S

B.空间构型为正四面体形

C.[Cu(NH3)4]SO4·H2O晶体中只含有共价键和配位键

D.加入乙醇降低了溶液的极性,是晶体析出的原因

7.下列说法正确的是

A.硫难溶于水,微溶于酒精,易溶于CS2,说明极性:H2O>C2H5OH>CS2

B.BF3、CCl4中每个原子都满足8电子稳定结构

C.分子晶体中一定存在共价键

D.I2低温下就能升华,说明碘原子间的共价键较弱

8.与NO互为等电子体的是

A.SO3 B.P4 C.CH4 D.NO2

9.我国古代四大发明之一的黑火药是由硫黄粉、硝酸钾和木炭粉按一定比例混合而成的,爆炸时发生的反应为2KNO3+S+3CK2S+N2↑+3CO2↑。生成物K2S的晶体结构如图。

下列有关说法错误的是

A.反应产物中有两种非极性分子

B.1molCO2和1molN2含有的π键数目之比为1:1

C.K2S晶体中阴、阳离子的配位数分别为4和8

D.若K2S晶体的晶胞边长为anm,则该晶体的密度为g·cm-3

10.某物质在水溶液中得到了如图所示的结构,虚线表示氢键,其中X、Y、Z和M是原子序数依次增大的短周期元素。下列说法错误的是

A.非金属性: Z>Y

B.该结构中Z均满足8电子稳定结构

C.M的焰色试验呈黄色

D.氢键的存在使该物质在水中的溶解性较大

二、填空题

11.峨眉金顶摄身崖又称舍身崖,因常现佛光而得名。“佛光”因摄入身之影像于其中,遂称“摄身光”,为峨眉胜景之一。摄生崖下土壤中富含磷矿,所以在无月的黑夜可见到崖下荧光无数。

(1)“荧光”主要成分是 PH3(膦),其结构式为 __________ ,下列有关 PH3 的说法错误的是___________ 。

a.PH3 分子是极性分子

b.PH3 分子稳定性低于 NH3 分子,因为 N-H 键键能高

c.一个 PH3 分子中,P 原子核外有一对孤电子对

d.PH3 沸点低于 NH3 沸点,因为 P-H 键键能低

(2)PH3 的沸点比 NH3______填“高”或“低”) NH3 的水溶液碱性_____PH3 的水溶液碱性(填“大于”或“小于”);氯化鏻(PH4C1)与碱反应生成膦的离子方程式为 _______________________ 。

(3)PH3 是一种还原剂,其还原能力比 NH3 强,通常情况下能从Cu2+、Ag+、Hg2+等盐溶液中还原出金属, 而本身被氧化为最高氧化态。PH3 与 CuSO4 溶液反应的化学方程式为 ______________。

(4)“荧光”产生的原理是Ca3P2 在潮湿的空气中剧烈反应,写出该反应的化学方程式__________________。

(5)PH3 有毒,白磷工厂常用 Cu2+、Pd2+液相脱除 PH3:PH3+2O2H3PO4,其他条件相同时, 溶解在溶液中O2 的体积分数与 PH3 的净化效率与时间的关系如图所示,回答下列问题:

①由图可知,富氧有利于______(选填“延长”或“缩短”)催化作用的持续时间。

②随着反应进行,PH3 的净化效率急剧降低的原因可能为 _________________ 。

12.(1)配位化学创始人维尔纳发现,取CoCl3·6NH3(黄色)、CoCl3·5NH3(紫红色)、CoCl3·4NH3(绿色)和CoCl3·4NH3(紫色)四种化合物各1 mol,分别溶于水,加入足量硝酸银溶液,立即产生氯化银,沉淀的量分别为3 mol、2 mol、1 mol和1 mol。

①请根据实验事实用配合物的形式写出它们的化学式。

CoCl3·6NH3_______,

CoCl3·5NH3_______,

CoCl3·4NH3(绿色和紫色):_______。

②上述配合物中,中心离子的配位数都是_______。

(2)向黄色的三氯化铁溶液中加入无色的KSCN溶液,溶液变成血红色。该反应在有的教材中用方程式FeCl3+3KSCN=Fe(SCN)3+3KCl表示。经研究表明,Fe(SCN)3是配合物,Fe3+与SCN-不仅能以1:3的个数比配合,还可以其他个数比配合。请按要求填空:

①Fe3+与SCN-反应时,Fe3+提供_______,SCN-提供_______,二者通过配位键结合。

②所得Fe3+与SCN-的配合物中,主要是Fe3+与SCN-以个数比1:1配合所得离子显血红色。含该离子的配合物的化学式是_______。

③若Fe3+与SCN-以个数比1:5配合,则FeCl3与KSCN在水溶液中发生反应的化学方程式可以表示为_______。

三、计算题

13.(1)酸性强弱比较:苯酚___________碳酸(填“>”、“=”或“<”),原因(用相应的离子方程式表示):___________。

(2)沸点:H2O___________H2S(填“>”、“=”或“<”),原因___________。

(3)实验室欲测定Na2CO3和NaCl混合物中Na2CO3的质量分数ω(Na2CO3),实验步骤如下:称取此固体样品4.350g,溶于适量的水中,配成50mL溶液。取出25mL溶液,加入足量的AgNO3溶液充分反应,得到沉淀的质量为5.575g.则原混合物中ω(Na2CO3)=___________(保留4位有效数字)。写出简要的计算过程。

四、实验题

14.某实验小组同学为探究不同操作配制的银氨溶液中的主要成分,采用如图装置进行实验,已知电导率传感器是测量溶液中电荷流动难易程度的传感器。

(1)仪器a名称____。

(2)实验一,用注射器向25mL蒸馏水和15mL0.12mol/LAgNO3混合后的溶液中,滴加1.2mol/L氨水,测得实验数据如图,滴至A点时加入的氨水共4.5mL。由0到A反应过程电导率变化原因为____。

(3)实验二,用注射器向15mL0.12mol/LAgNO3溶液中滴加1.2mol/L氨水至O点,过滤,洗涤沉淀的操作为____,向沉淀中继续加入3.0mL氨水时电导率最大,此过程化学方程式为____,应加入____mL蒸馏水,再测定溶液pH。

(4)若实验二最终pH为12.6,根据上述实验过程判断实验一所得银氨溶液主要成分为____,原因是____。

五、有机推断题

15.环状化合物在化工生产中有着广泛的用途。某环状化合物H的合成路线如图所示:

已知:A为链状化合物,分子式为C4H10O2。

回答下列问题:

(1)A中含有的官能团名称为____。

(2)C→D的化学方程式为____。

(3)E的分子式为____,F的结构简式为_____。

(4)F→G的反应类型为___。

(5)H的类似物分子中有___个手性碳(碳原子上连有4个不同的原子或基团时,该碳称为手性碳)。参照上述合成路线,写出合成H′时相应的E′的结构简式____。

六、元素或物质推断题

16.X、Y、Z、T四种元素中,X原子核外的M层中只有两对成对电子,Y原子核外的L层电子数是K层的两倍,Z是地壳内含量(质量分数)最高的元素,T在元素周期表的各元素中电负性最大。请回答下列问题。

(1)X元素符号为_______,Y属于_______区元素,Z元素基态原子的电子排布式为_______。

(2)与分子的立体结构分别是_______和_______,相同条件下两者在水中的溶解度较大的是_______(写分子式),理由是_______。

(3)中X原子采取的杂化方式是_______,分子的空间结构是_______。

(4)X、Y、Z的最简单气态氢化物的沸点由高到低的排列顺序是_____,原因是_______。

(5)T的氢化物溶液中存在的氢键_______种。

七、工业流程题

17.金属锂有“白色石油”之称,是新时代重要的资源,“盐湖提锂”越来越受到重视。

(1)与具有相同的电子构型,小于,原因是_______。是有机合成中常用的还原剂,离子的空间结构是_______,其中心原子的杂化轨道类型为_______。

(2)晶胞如图所示,已知晶胞参数为,阿伏加德罗常数的值为,则晶体的密度为_______(列出计算式)。

(3)某兴趣小组取盐湖水进行浓缩和初步除杂后,得到浓缩卤水(含有和少量),并设计了以下列程通过制备碳酸锂来提取锂。

时相关物质的参数如下:①的溶解度:

②:

化合物

回答下列问题:

①“沉淀1”为_______。

②向“滤液1”中加入适量固体发生反应:。通过计算解释可用于转化的原因:_______。

③为提高,的析出量和纯度,“操作A”依次为_______、_______、洗涤。

④有同学建议用“侯氏制碱法”的原理制备。查阅资料后,发现文献对常温下的有不同的描述:i.是白色固体:ii.尚未从溶液中分离出来。为探究的性质,将饱和溶液与饱和溶液等体积混合,起初无明显变化,随后溶液变浑浊并伴有气泡冒出,最终生成白色沉淀。上述现象说明,在该实验条件下_______(填“稳定”或“不稳定”),有关反应的离子方程式为_______。

八、原理综合题

18.钛(Ti)被称为“未来金属”,广泛应用于国防、航空航天、材料等领域。

(1)基态钛原子的价电子排布式为_______。

(2)钛可与高于70℃的浓硝酸发生反应,生成Ti(NO3)4.其球棍结构如图Ⅰ,Ti的配位数是_______,试 出该反应的方程式_______。

(3)钙钛矿(CaTiO3)是自然界中的一种常见矿物,其晶胞结构如图Ⅱ.设NA为阿伏加德罗常数的值,计算一个晶胞的质量为_______g。

(4)TiCl4是由钛精矿(主要成分为TiO2制备钛(Ti)的重要中间产物,制备纯TiCl4的流程示意图如图:

资料:TiCl4及所含杂质氯化物的性质

化合物 SiCl4 TiCl4 AlCl3 FeCl3 MgCl2

沸点/℃ 58 136 181(升华) 316 1412

熔点/℃ -69 -25 193 304 714

在TiCl4中的溶解性 互溶 — 微溶 难溶

TiO2与Cl2难以直接反应,加碳生成CO和CO2可使反应得以进行。

已知:TiO2(s)+2Cl2(g)=TiCl4(g)+O2(g) △H1=+175.4kJ·mol-1

2C(s)+O2(g)=2CO(g) △H2=-220.9kJ·mol-1

①沸腾炉中加碳氯化生成TiCl4(g)和CO(g)的热化学方程式_______。

②氯化过程中CO和CO2可以相互转化,根据如图Ⅲ判断:CO2生成CO反应的△H_______0(填“>”“<”或“=”),判断依据_______。

九、结构与性质

19.完成下列问题:

(1)基态Cu原子的核外电子排布式为___。

(2)NH3的空间结构是___。

(3)[Cu(NH3)4]2+中的配体为___,提供孤电子对的配位原子是___。中心离子是___。

(4)N和Cu元素形成的化合物的晶胞结构如图所示,则该化合物的化学式为___。该化合物的相对分子质量为M,NA为阿伏加德罗常数的值。若该晶胞的边长为apm,则该晶体的密度是__g·cm-3。

参考答案:

1.C

2.A

3.C

4.C

5.D

6.C

7.A

8.A

9.C

10.D

11. cd 低 大于 PH4++OH-=PH3↑+H2O 4CuSO4+PH3+4H2O=4Cu↓+H3PO4+4H2SO4 Ca3P2+6H2O=3Ca(OH)2+2PH3↑ 延长 生成的磷酸能和金属阳离子Cu2+、Pd2+反应,使催化效率降低

12. [Co(NH3)6]Cl3 [Co(NH3)5Cl]Cl2 [Co(NH3)4Cl2]Cl 6 空轨道 孤电子对 [Fe(SCN)]Cl2 FeCl3+5KSCN===K2[Fe(SCN)5]+3KCl

13. < C6H5O-+CO2+H2O=C6H5OH+ > 水分子之间存在氢键 73.10%

14.(1)三颈烧瓶

(2)溶液中离子浓度增大,电导率增大

(3) 向过滤器中注入蒸馏水,直至没过沉淀,待水自然流出后,重复上述操作两到三次 AgOH+2NH3·H2O=[Ag(NH3)2]OH+2H2O 41.5

(4) [Ag(NH3)2]NO3、NH3·H2O 实验二中得到的物质是[Ag(NH3)2]OH,溶液中阴离子是OH-,pH=12.6,实验一所得溶液的pH=10.82,因此该实验所得银氨溶液主要成分为)[Ag(NH3)2]NO3、NH3·H2O

15.(1)羟基

(2)

(3) C11H12O3

(4)取代反应

(5) 1

16.(1) S p 1s22s22p5

(2) V形 直线形 SO2 SO2和H2O都是极性分子,根据“相似相溶”原理,SO2在H2O中的溶解度较大

(3) sp2 平面三角形

(4) H2O>H2S>CH4 H2O分子间存在氢键,熔沸点最高,相对分子质量H2S>CH4,H2S分子间作用力更大,熔沸点高于CH4

(5)4

17.(1) 当具有相同的电子层结构时,核电荷数较大,对核外电子的吸引能力大 正四面体

(2)

(3) 反应的平衡常数,可以使溶液中的比较彻底的转化为,同时不引入其他杂质 蒸发浓缩 趁热过滤 不稳定

18.(1)3d24s2

(2) 8 Ti+8HNO3(浓)Ti(NO3)4+4NO2↑+4H2O

(3)

(4) TiO2(g)+2Cl2(g)+2C(s)=TiCl4(g)+2CO(g) △H=-45.5kJ·mol-1; > 随着温度的升高,CO的浓度增加,说明生成CO的反应是吸热反应

19. 1s22s22p63s23p63d104s1(或[Ar]3d104s1) 三角锥形 NH3 N Cu2+ Cu3N