陕西省西安市蓝田县城关中学2022-2023学年高二下学期6月第二次月考历史试题(PDF版无答案)

文档属性

| 名称 | 陕西省西安市蓝田县城关中学2022-2023学年高二下学期6月第二次月考历史试题(PDF版无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-14 13:03:04 | ||

图片预览

文档简介

多次改革。阅读下列材料:

材料一

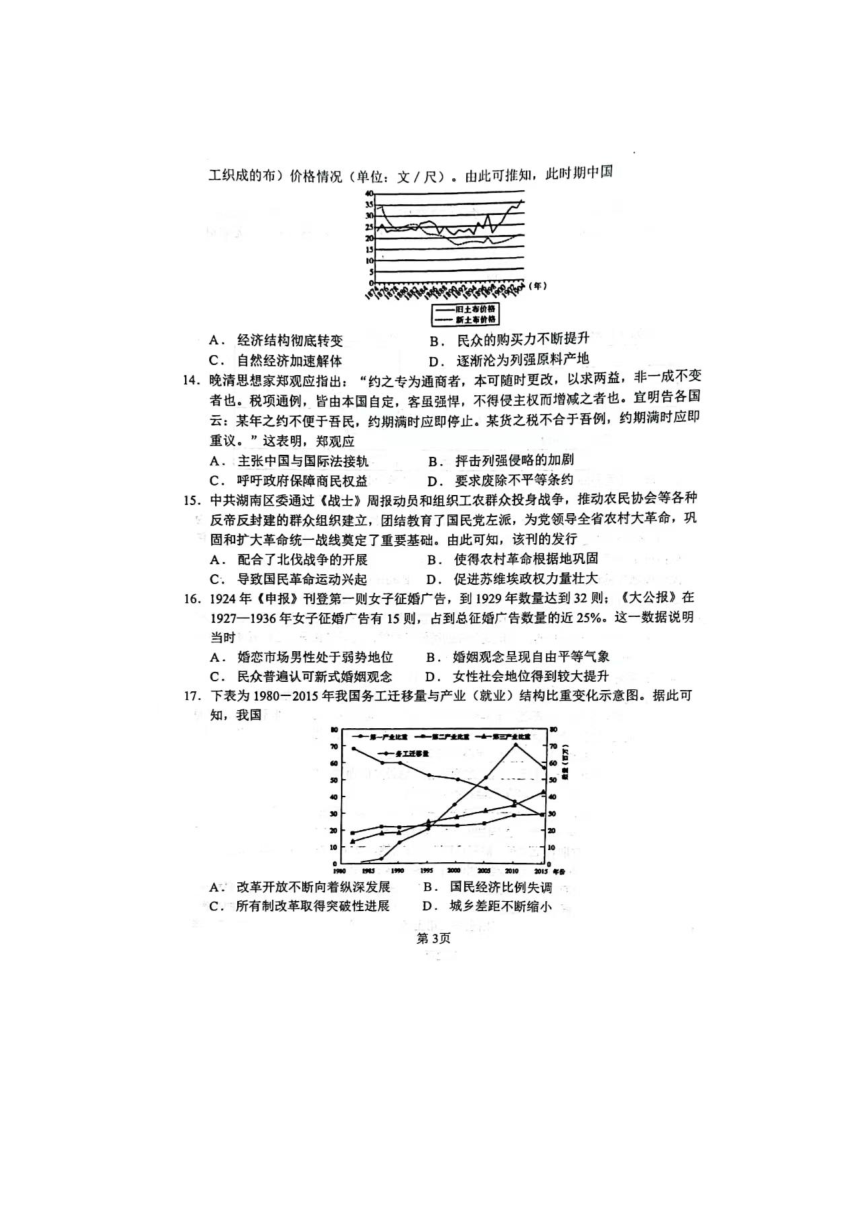

春秋时代,郡县制开始萌芽。楚、秦、晋等国出现了县,最初设在边地,

带有边防性质。郡的出现比县稍晚,也多在边地。到战国时代,在边地的郡下

分设若干县,产生了郡县两级制。秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向

全国。那县制为汉代沿用。汉武帝分境内为十三刺史部,简称“十三部”或“十

三州”。这时的州还只是一种监察区,各州置刺史一人,代表中央巡查郡县吏

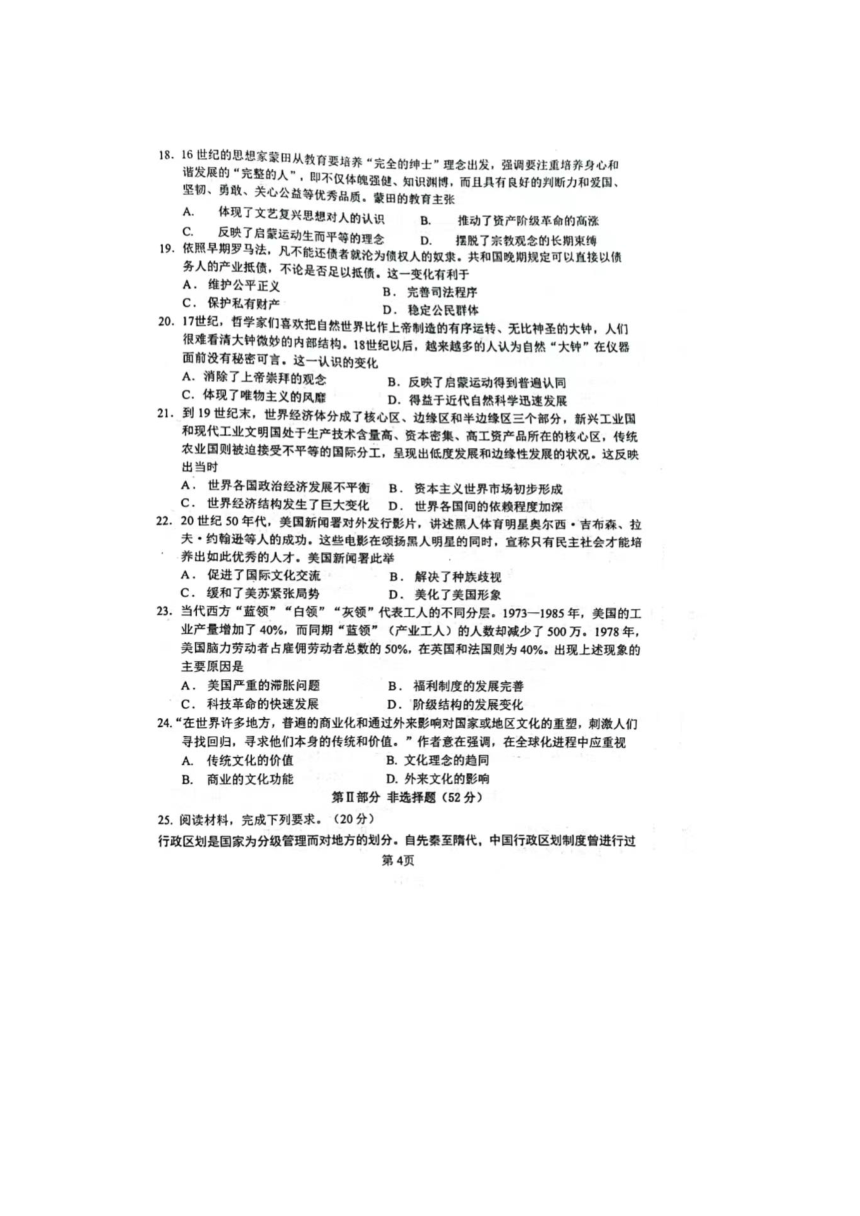

治。到东汉时,刺史已有固定治所,并掌握了地方行政权,对所部郡县官吏实

行管理,州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变。

一摘编自薛明扬主编《中国传统文化概论》

材料二

隋初沿用州郡县三级制。但南北朝以来,行政区划变化纷繁,反映出地方

分权的特点。开皇三年(583),兵部尚书杨尚希上表说:“窃见当今郡县,倍

多于古,或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领…所谓民少官多,

十羊九牧…今存要去闲,并小为大,国家则不亏粟帛,选举则易得贤才。”

隋文帝采用此建议,罢去郡一级,改为州县两级制,并且合并了一些州县,清

除了过去层次、机构过多的弊端,进一步加强了中央对地方的控制。

一摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

材料三

为加强边防,唐在沿边重镇设立节度使。节度使最初只掌兵权,后来总揽

军、政、财、监之权,权重势雄,独霸一方。安史之乱后,藩镇“相望于内地”,

“屯重兵,多以赋入自赡”,“喜则连衡(横)而叛上,怒则以力相并”。

宋太祖即位后,革除前朝之弊,“申命诸州,度支经费外,凡金帛以助军

实,悉送都下,无得占留”,并采取派遣官员监察地方等多项措施,“由是利

归公上而外权削矣”。宋太宗时,节度使掌控的支郡也被收回,从此“无复领

支郡者”。

元朝变革地方行政制度,设立行省。行省官员常以“藩大臣”和封疆大吏

自居,替朝廷镇守地方;凡行政号令和公文中禀,“不敢专决大政,咨中书(省)

而后行”。

一摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,概括隋以前中国行政区划制度的演变。(5分)

第5页

(2)据材料二概括指出隋文帝行政区划制度改革的原因及措施。(4分)

(③)据材料一、二并结合所学知识,简析奏、隋行政区划制度改革共同的积极作用。(4

分)

(4)依据材料并结合所学知识,评述唐、宋、元时期中央政权对地方的治理措施。并总结

从唐朝至元朝中央与地方权力关系的发展趋势。(?分)

26.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

元代中后期,大都城市人口对海运米极度依赖,“百司庶府之繁,卫士编

民之众,无不仰给于江南”。1341年,出现过“海运不给”的问题。1351年,

“京师料钞十锭,易斗粟不可得”。翌年,张九四起义军据浙西,方国珍据浙

东海道,运道遂梗。元代后期,京畿地区水、早、蝗、雹等自然灾害频繁。据

《元史·五行志》统计,大都地区自中统元年至至治三年的63年间,危及人民

生计乃至生命的灾害计有48次。大都与近畿人口饥疫、流离、死亡的过程随之

加速。早在元至正初“海运不给”之后,至正九年((1349年),即已开始于京

畿和籴(政府强制收购民间粮食的官买制度),并重新整治运河。与此同时,

元朝政府实行大规模畿内屯田,虽属权宜之计,但还是取得了一定的效果。

一摘编自韩光辉向楠《元末大都城市的粮食供应》

材料二

工业革命导致英国城市人口的剧增,带来了严重的粮食供应问题。为此,

英国政府通过了多项决议支持运河和铁路的修筑,推动了国内不同地区的粮食

互补,以增强城市粮食供应的稳定性。在工业资产阶级的要求下,政府废除了

《谷物法》(1815-1846强制实施的进口关税,藉以保护英国农夫及地主免受

来自从生产成本较低廉的外国所进口的谷物的竞争),支持从国外大量进口小

麦。据统计,英国19世纪30年代进口粮食比重为2%,19世纪60年代增至

24%。粮食问题的基本解决,顺应了英国的社会发展进程。

一摘编自贾情《第一次工业革命时期英国城市粮食供应问题研究一以曼

彻斯特为例》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括元末大都粮食供应不足的原因。(6分)

(2)根据材料二,指出与元末大都相比,近代英国解决城市粮食供给问题的不同之处:

并结合所学知识,分析其影响。(8分)

(3)根据材料并结合所学知识,简析元朝和近代英国处理城市粮食供应问题的历史启示。

(3分)

27.

阅读材料,完成下列要求。(10分)

第6页

材料一

春秋时代,郡县制开始萌芽。楚、秦、晋等国出现了县,最初设在边地,

带有边防性质。郡的出现比县稍晚,也多在边地。到战国时代,在边地的郡下

分设若干县,产生了郡县两级制。秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向

全国。那县制为汉代沿用。汉武帝分境内为十三刺史部,简称“十三部”或“十

三州”。这时的州还只是一种监察区,各州置刺史一人,代表中央巡查郡县吏

治。到东汉时,刺史已有固定治所,并掌握了地方行政权,对所部郡县官吏实

行管理,州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变。

一摘编自薛明扬主编《中国传统文化概论》

材料二

隋初沿用州郡县三级制。但南北朝以来,行政区划变化纷繁,反映出地方

分权的特点。开皇三年(583),兵部尚书杨尚希上表说:“窃见当今郡县,倍

多于古,或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领…所谓民少官多,

十羊九牧…今存要去闲,并小为大,国家则不亏粟帛,选举则易得贤才。”

隋文帝采用此建议,罢去郡一级,改为州县两级制,并且合并了一些州县,清

除了过去层次、机构过多的弊端,进一步加强了中央对地方的控制。

一摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

材料三

为加强边防,唐在沿边重镇设立节度使。节度使最初只掌兵权,后来总揽

军、政、财、监之权,权重势雄,独霸一方。安史之乱后,藩镇“相望于内地”,

“屯重兵,多以赋入自赡”,“喜则连衡(横)而叛上,怒则以力相并”。

宋太祖即位后,革除前朝之弊,“申命诸州,度支经费外,凡金帛以助军

实,悉送都下,无得占留”,并采取派遣官员监察地方等多项措施,“由是利

归公上而外权削矣”。宋太宗时,节度使掌控的支郡也被收回,从此“无复领

支郡者”。

元朝变革地方行政制度,设立行省。行省官员常以“藩大臣”和封疆大吏

自居,替朝廷镇守地方;凡行政号令和公文中禀,“不敢专决大政,咨中书(省)

而后行”。

一摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,概括隋以前中国行政区划制度的演变。(5分)

第5页

(2)据材料二概括指出隋文帝行政区划制度改革的原因及措施。(4分)

(③)据材料一、二并结合所学知识,简析奏、隋行政区划制度改革共同的积极作用。(4

分)

(4)依据材料并结合所学知识,评述唐、宋、元时期中央政权对地方的治理措施。并总结

从唐朝至元朝中央与地方权力关系的发展趋势。(?分)

26.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

元代中后期,大都城市人口对海运米极度依赖,“百司庶府之繁,卫士编

民之众,无不仰给于江南”。1341年,出现过“海运不给”的问题。1351年,

“京师料钞十锭,易斗粟不可得”。翌年,张九四起义军据浙西,方国珍据浙

东海道,运道遂梗。元代后期,京畿地区水、早、蝗、雹等自然灾害频繁。据

《元史·五行志》统计,大都地区自中统元年至至治三年的63年间,危及人民

生计乃至生命的灾害计有48次。大都与近畿人口饥疫、流离、死亡的过程随之

加速。早在元至正初“海运不给”之后,至正九年((1349年),即已开始于京

畿和籴(政府强制收购民间粮食的官买制度),并重新整治运河。与此同时,

元朝政府实行大规模畿内屯田,虽属权宜之计,但还是取得了一定的效果。

一摘编自韩光辉向楠《元末大都城市的粮食供应》

材料二

工业革命导致英国城市人口的剧增,带来了严重的粮食供应问题。为此,

英国政府通过了多项决议支持运河和铁路的修筑,推动了国内不同地区的粮食

互补,以增强城市粮食供应的稳定性。在工业资产阶级的要求下,政府废除了

《谷物法》(1815-1846强制实施的进口关税,藉以保护英国农夫及地主免受

来自从生产成本较低廉的外国所进口的谷物的竞争),支持从国外大量进口小

麦。据统计,英国19世纪30年代进口粮食比重为2%,19世纪60年代增至

24%。粮食问题的基本解决,顺应了英国的社会发展进程。

一摘编自贾情《第一次工业革命时期英国城市粮食供应问题研究一以曼

彻斯特为例》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括元末大都粮食供应不足的原因。(6分)

(2)根据材料二,指出与元末大都相比,近代英国解决城市粮食供给问题的不同之处:

并结合所学知识,分析其影响。(8分)

(3)根据材料并结合所学知识,简析元朝和近代英国处理城市粮食供应问题的历史启示。

(3分)

27.

阅读材料,完成下列要求。(10分)

第6页

同课章节目录