第9课《从百草园到三味书屋》说课课件(共26张PPT) 部编版七年级上册

文档属性

| 名称 | 第9课《从百草园到三味书屋》说课课件(共26张PPT) 部编版七年级上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 694.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-14 16:59:48 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

课题:《从百草园到三味书屋》

教材版本:部编版

年级:七年级上册

第三单元

学情分析

学习目标

教学过程

教学反思

说课内容

教学重难点

教材分析

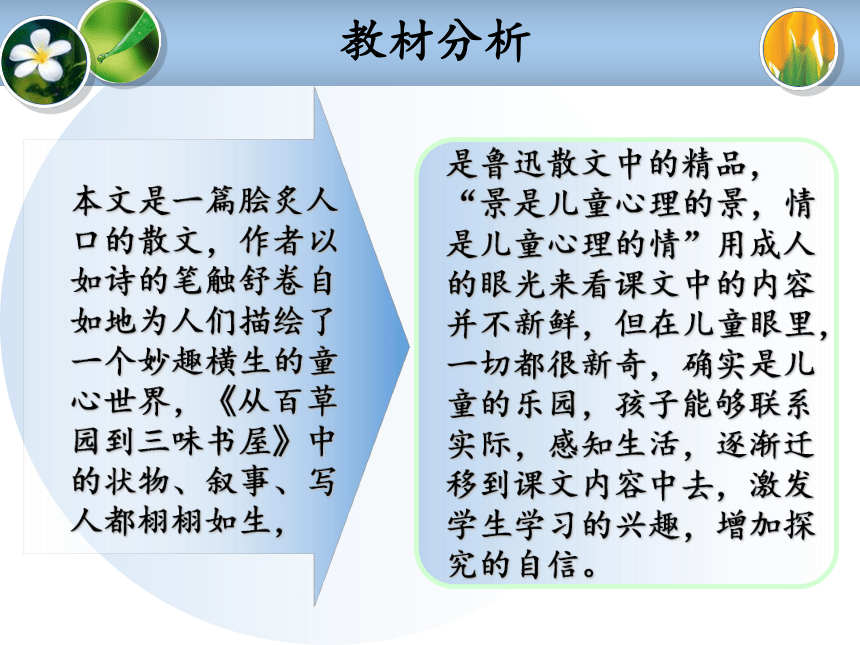

教材分析

新课程标准中明确指出:

欣赏文学作品,要有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。

还要对作品中感人的情境和形象,说出自己的体验;品味作品中富于表现力的语言。

本文是一篇脍炙人口的散文,作者以如诗的笔触舒卷自如地为人们描绘了一个妙趣横生的童心世界,《从百草园到三味书屋》中的状物、叙事、写人都栩栩如生,

是鲁迅散文中的精品,“景是儿童心理的景,情是儿童心理的情”用成人的眼光来看课文中的内容并不新鲜,但在儿童眼里,一切都很新奇,确实是儿童的乐园,孩子能够联系实际,感知生活,逐渐迁移到课文内容中去,激发学生学习的兴趣,增加探究的自信。

教材分析

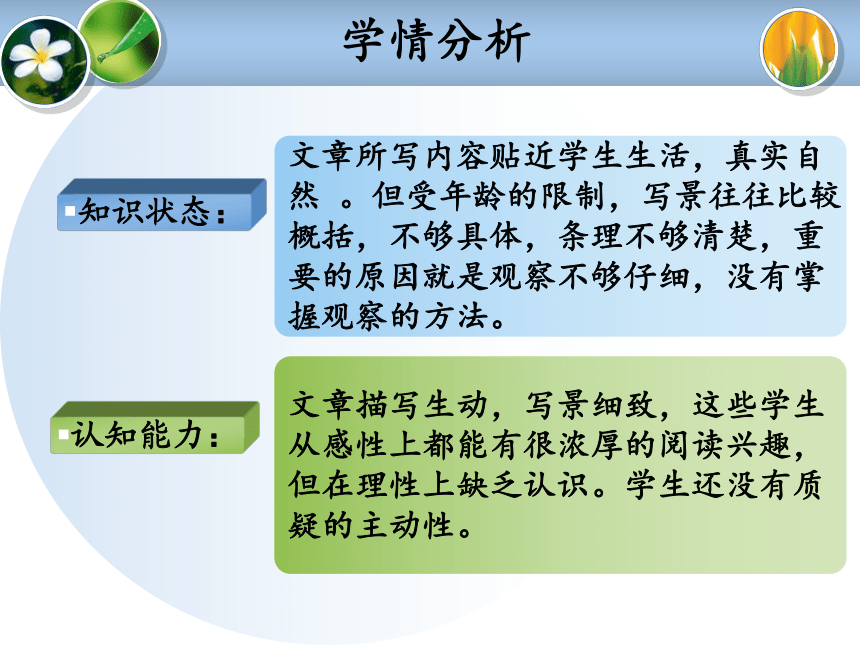

文章所写内容贴近学生生活,真实自

然 。但受年龄的限制,写景往往比较

概括,不够具体,条理不够清楚,重

要的原因就是观察不够仔细,没有掌

握观察的方法。

文章描写生动,写景细致,这些学生

从感性上都能有很浓厚的阅读兴趣,

但在理性上缺乏认识。学生还没有质

疑的主动性。

知识状态:

认知能力:

学情分析

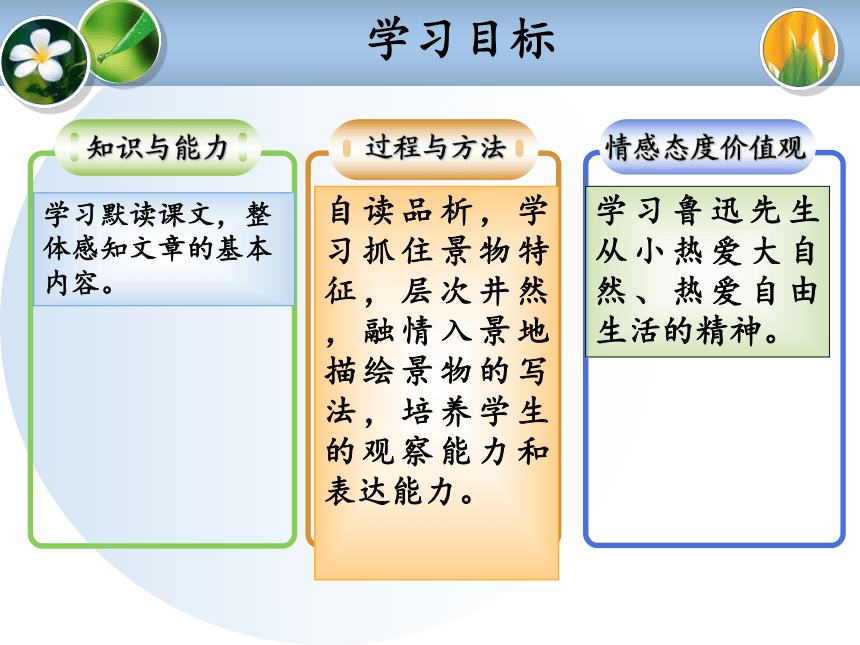

自读品析,学习抓住景物特征,层次井然,融情入景地描绘景物的写法,培养学生的观察能力和表达能力。

知识与能力

过程与方法

情感态度价值观

学习默读课文,整体感知文章的基本内容。

学习鲁迅先生从小热爱大自然、热爱自由生活的精神。

学习目标

教学策略

教学重、难点

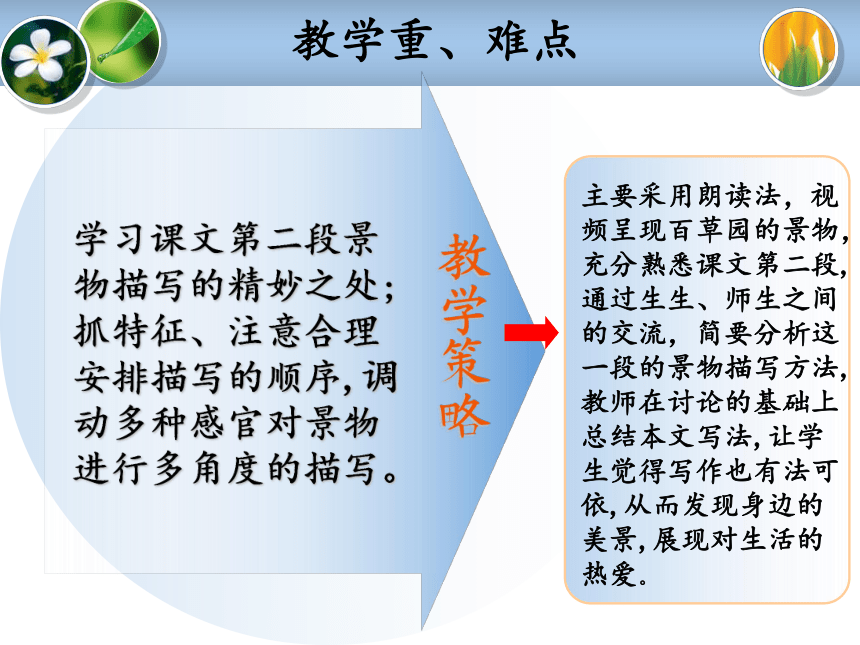

学习课文第二段景物描写的精妙之处;抓特征、注意合理安排描写的顺序,调动多种感官对景物进行多角度的描写。

主要采用朗读法,视频呈现百草园的景物,充分熟悉课文第二段,通过生生、师生之间的交流,简要分析这一段的景物描写方法,教师在讨论的基础上总结本文写法,让学生觉得写作也有法可依,从而发现身边的美景,展现对生活的热爱。

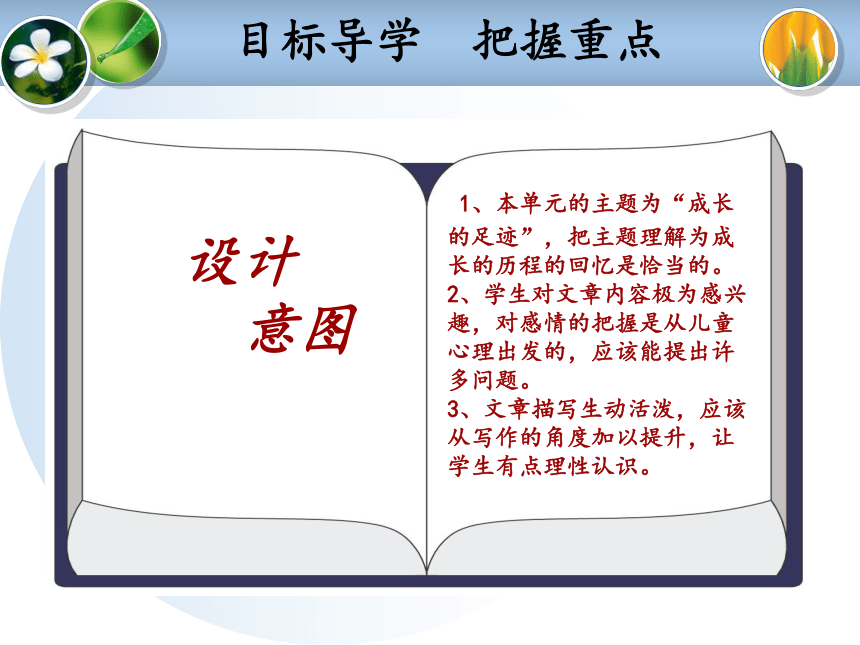

目标导学 把握重点

设计

意图

1、本单元的主题为“成长的足迹”,把主题理解为成长的历程的回忆是恰当的。

2、学生对文章内容极为感兴趣,对感情的把握是从儿童心理出发的,应该能提出许多问题。

3、文章描写生动活泼,应该从写作的角度加以提升,让学生有点理性认识。

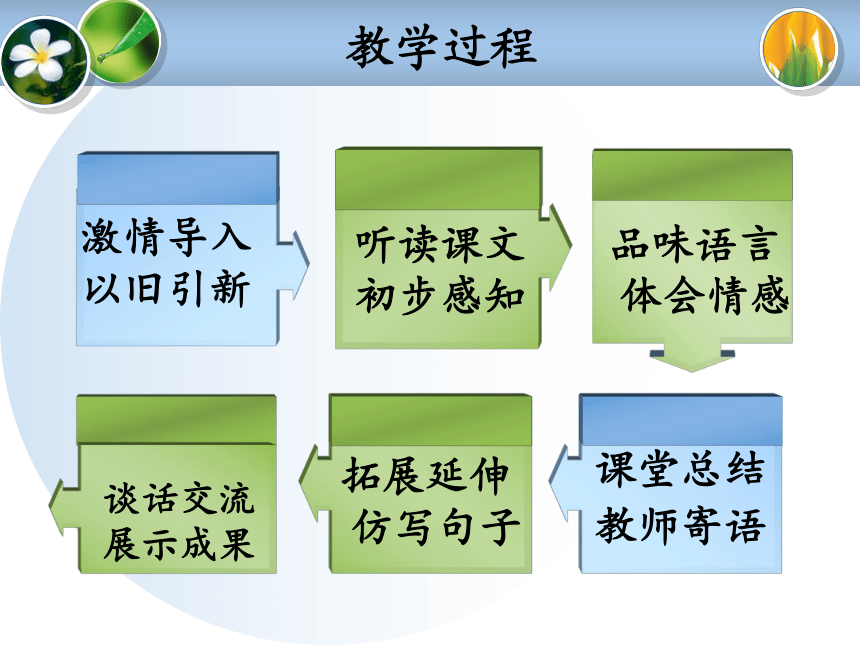

品味语言体会情感

课堂总结

教师寄语

拓展延伸仿写句子

教学过程

激情导入

以旧引新

谈话交流展示成果

听读课文初步感知

激情导入 以旧引新

教师:每个人都有自己的童年记忆,鲁迅先生也有自己的童年记忆,今天我们学习《从百草园到三味书屋》,一起走进鲁迅的童年,探索他这一段成长的足迹。

听读课文 初步感知

以动漫为背景,播放课文示范朗读,初步整体感知课文内容,融入作品情境当中。

学生预习任务:

1、阅读教材归纳八国联军侵华的背景、经过、结果。

2、搜集战争给中国造成影响的相关史料。

3、思考问题:中国沦为半殖民地半封建社会的过程是怎样的?

教师准备:

条约内容的具体史料及探究问题,提前发给学生。

设计

意图

1、激发学生的兴趣,提高学习的积极性,对所学内容加深记忆。2、创设情境,生动有趣,在教学中根据不同教学内容并结合多媒体教学的特点,给学生提供一个锻炼能力、施展才华的宽松的学习环境。

听读课文 初步感知

品味语言 体会情感

1.关健词语一理清景物描写的顺序。

(1)圈出这个语段中结构上的关键词语:“不必说……也不必说…单是…

(2)这组关键词语,哪个是内容强调的重点

预设:“单是”后边的内容是强调的重点,突出了儿时百草园的趣味无穷。

(3)景物描写有顺序:先用两句“不必说…”写百草园的整体,再写局部的“泥墙根一带,这是从整体到局部的顺序。

(4)读读背背这段景物描写的文字,关注都写了什么景物。

(5)你还关注到这段景物描写中的其他顺序了吗

预设:高低相间:第一个“不必说”从低到高写,第二个“下必说”从高到低写;

动静结合:低处写静物,高处写动物

远近结合:第一个“不必说”写近处,第二个“下必说”写远处。

学生预习任务:

1、阅读教材归纳八国联军侵华的背景、经过、结果。

2、搜集战争给中国造成影响的相关史料。

3、思考问题:中国沦为半殖民地半封建社会的过程是怎样的?

教师准备:

条约内容的具体史料及探究问题,提前发给学生。

品味语言 体会情感

设计

意图

从形式到内容学习本段描写,熟悉语言材料,为简要分析景物描写的方法做准备,抓住修饰词分析景物描写,把握景物的特征。

谈话交流 展示成果

2、修饰词语一景物描写抓特征。

(1)作者笔下的景物,各自有特征。作者是如何做到的 当然是离不开修饰词语的运用,抓住文段中的修饰词,体会景物的特征。

预设:石井栏“光滑”,是经过了长年累月的使用,而且鲁迅小时候在百草园玩耍时定用手触摸过,才有了这么真实的感受,写出了石井栏的特征。

叫天子的“轻捷”,其实不单是写这种鸟的轻快敏捷,还写出了一个孩子轻轻地从背后想抓这种鸟,不料这种鸟永远是那么机灵,很让孩子羡慕。

(2)读读背背这段景物描写的文字:关注景物的特征。

3、色、形、味、声一景物描写多角度。

(1)调动起我们的感官—视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉

(2)用“我看见…”“我听见…,”来梳理本段的景物描写。

预设:

我看见(颜色)菜畦的碧绿,桑椹的紫红

我看见(形状)皂荚树的高大,黄蜂的肥胖,何首乌臃肿的根,覆盆子的像小珊瑚珠攒成的小球

我听见(声音)鸣蝉的“长吟”,蟋蟀的“弹琴”。

我吃到(味道)覆盆子又酸又甜。

我触摸(表面)到石井栏的光滑。

学生预习任务:

1、阅读教材归纳八国联军侵华的背景、经过、结果。

2、搜集战争给中国造成影响的相关史料。

3、思考问题:中国沦为半殖民地半封建社会的过程是怎样的?

教师准备:

条约内容的具体史料及探究问题,提前发给学生。

谈话交流 展示成果

设计

意图

在读读背背中,逐层深入,引导学生体会景物描写如何抓住景物特征,如何对景物进行多角度的描写,为运用此种方法进行仿写做准备。播放视频再次感受百草园的乐趣。

归纳总结 写景技巧

景物描写

方法归纳

写景的顺序:

由远(近)及近(远)

由高(低)到低(高)

写景的方法:

抓住景物的特征。

修辞方法(比喻、拟人、排比)

动静结合、详略分明

感官(视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉)

拓展延伸 仿写句子

仿照第二段文字,描写一处景物,用上“不必说……也不必说……单是”这个句式,并注意合理安排描写的顺序,运用多种描写方法。(二百字左右)

评价标准:

(1)是否用上了“不必说…,也不必说……单是…… ”用上了是否突出了“单是”后边的内容,要注意前后语意的重点是否突出。

(2)是否调动了多种感官来描写一处景物

(3)在景物的描写中,能否表达出自己的情感:喜欢、热爱。

学生预习任务:

1、阅读教材归纳八国联军侵华的背景、经过、结果。

2、搜集战争给中国造成影响的相关史料。

3、思考问题:中国沦为半殖民地半封建社会的过程是怎样的?

教师准备:

条约内容的具体史料及探究问题,提前发给学生。

拓展延伸 仿写句子

设计

意图

1、注意读写结合关注作文的讲评与修改。2、从名家名篇中积累语言素材,养成背诵的好习惯。3、愿意将自己的童年往事与老师、同学分享。

课堂总结 教师寄语

本节课,我们跟随作者一起体验了他童年的乐园-百草园,不仅感受到了童年生活的自由、快乐与美好,而且学习了作者独具匠心的景物描写技巧。希望同学们学会热爱大自然、观察大自然,并用自己的笔去描绘大自然。

课后作业:描写校园的某个角落。

学生预习任务:

1、阅读教材归纳八国联军侵华的背景、经过、结果。

2、搜集战争给中国造成影响的相关史料。

3、思考问题:中国沦为半殖民地半封建社会的过程是怎样的?

教师准备:

条约内容的具体史料及探究问题,提前发给学生。

课堂总结 教师寄语

设计

意图

纵览全课要领,完善知识体系,巩固课堂所学知识,为后续知识的学习埋下伏笔,激发学生进一步探索的兴趣,使学生产生强烈的学习愿望。通过反思沟通新旧知识,挖掘知识间的内在联系,促进知识的同化和迁移。

抓住主题 设计板书

从百草园到三味书屋(叙事散文) 鲁迅

我在百草园的快乐生活("乐园"的乐趣)

不必说 (碧绿)菜畦 (光滑)石井栏 静景 低 春季

整体概貌(略写) (高大)皂荚树 (紫红)桑椹 ↓ ↓

也不必说 鸣蝉(长吟) (肥胖)黄蜂(伏) 动景 高 夏季

(轻捷)叫天子(直窜)

油蛉(低唱)蟋蟀(弹琴) 动景 高 秋季

分写局部(详写) {单是……就 蜈蚣、斑蝥(喷烟) ↓ ↓

木莲果实(莲房般) 静景 低

何首乌根(臃肿)

覆盆子(小珊瑚珠)(又酸又甜)

雪地捕鸟: 扫,露,支,撒,系,牵,看,拉,罩 冬季

神秘色彩:美女蛇的故事(联想)

——热爱自由快乐生活,热爱大自然

教学反思

全面落实三维目标

以新课程理念为指导

深化和拓展教材

采用多种教学方式

阅读教学,不仅要“沟通课堂内外”,更主要的是要沟通读者和作者的心灵。应从儿童心理,写作原因的角度去理解。本文内容丰富,写景技巧多样,思想感情复杂而深刻。过高地要求学生自主探究,不太切和实际。一味的讲授,又会不利于学生潜能的开发。对本课的学习,应以培养学生自主探究、合作学习的能力作为出发点,教师加以提示、点拨和引导,才能化难为易,激发学生学习的兴趣。

教学反思

谢谢

再见

课题:《从百草园到三味书屋》

教材版本:部编版

年级:七年级上册

第三单元

学情分析

学习目标

教学过程

教学反思

说课内容

教学重难点

教材分析

教材分析

新课程标准中明确指出:

欣赏文学作品,要有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。

还要对作品中感人的情境和形象,说出自己的体验;品味作品中富于表现力的语言。

本文是一篇脍炙人口的散文,作者以如诗的笔触舒卷自如地为人们描绘了一个妙趣横生的童心世界,《从百草园到三味书屋》中的状物、叙事、写人都栩栩如生,

是鲁迅散文中的精品,“景是儿童心理的景,情是儿童心理的情”用成人的眼光来看课文中的内容并不新鲜,但在儿童眼里,一切都很新奇,确实是儿童的乐园,孩子能够联系实际,感知生活,逐渐迁移到课文内容中去,激发学生学习的兴趣,增加探究的自信。

教材分析

文章所写内容贴近学生生活,真实自

然 。但受年龄的限制,写景往往比较

概括,不够具体,条理不够清楚,重

要的原因就是观察不够仔细,没有掌

握观察的方法。

文章描写生动,写景细致,这些学生

从感性上都能有很浓厚的阅读兴趣,

但在理性上缺乏认识。学生还没有质

疑的主动性。

知识状态:

认知能力:

学情分析

自读品析,学习抓住景物特征,层次井然,融情入景地描绘景物的写法,培养学生的观察能力和表达能力。

知识与能力

过程与方法

情感态度价值观

学习默读课文,整体感知文章的基本内容。

学习鲁迅先生从小热爱大自然、热爱自由生活的精神。

学习目标

教学策略

教学重、难点

学习课文第二段景物描写的精妙之处;抓特征、注意合理安排描写的顺序,调动多种感官对景物进行多角度的描写。

主要采用朗读法,视频呈现百草园的景物,充分熟悉课文第二段,通过生生、师生之间的交流,简要分析这一段的景物描写方法,教师在讨论的基础上总结本文写法,让学生觉得写作也有法可依,从而发现身边的美景,展现对生活的热爱。

目标导学 把握重点

设计

意图

1、本单元的主题为“成长的足迹”,把主题理解为成长的历程的回忆是恰当的。

2、学生对文章内容极为感兴趣,对感情的把握是从儿童心理出发的,应该能提出许多问题。

3、文章描写生动活泼,应该从写作的角度加以提升,让学生有点理性认识。

品味语言体会情感

课堂总结

教师寄语

拓展延伸仿写句子

教学过程

激情导入

以旧引新

谈话交流展示成果

听读课文初步感知

激情导入 以旧引新

教师:每个人都有自己的童年记忆,鲁迅先生也有自己的童年记忆,今天我们学习《从百草园到三味书屋》,一起走进鲁迅的童年,探索他这一段成长的足迹。

听读课文 初步感知

以动漫为背景,播放课文示范朗读,初步整体感知课文内容,融入作品情境当中。

学生预习任务:

1、阅读教材归纳八国联军侵华的背景、经过、结果。

2、搜集战争给中国造成影响的相关史料。

3、思考问题:中国沦为半殖民地半封建社会的过程是怎样的?

教师准备:

条约内容的具体史料及探究问题,提前发给学生。

设计

意图

1、激发学生的兴趣,提高学习的积极性,对所学内容加深记忆。2、创设情境,生动有趣,在教学中根据不同教学内容并结合多媒体教学的特点,给学生提供一个锻炼能力、施展才华的宽松的学习环境。

听读课文 初步感知

品味语言 体会情感

1.关健词语一理清景物描写的顺序。

(1)圈出这个语段中结构上的关键词语:“不必说……也不必说…单是…

(2)这组关键词语,哪个是内容强调的重点

预设:“单是”后边的内容是强调的重点,突出了儿时百草园的趣味无穷。

(3)景物描写有顺序:先用两句“不必说…”写百草园的整体,再写局部的“泥墙根一带,这是从整体到局部的顺序。

(4)读读背背这段景物描写的文字,关注都写了什么景物。

(5)你还关注到这段景物描写中的其他顺序了吗

预设:高低相间:第一个“不必说”从低到高写,第二个“下必说”从高到低写;

动静结合:低处写静物,高处写动物

远近结合:第一个“不必说”写近处,第二个“下必说”写远处。

学生预习任务:

1、阅读教材归纳八国联军侵华的背景、经过、结果。

2、搜集战争给中国造成影响的相关史料。

3、思考问题:中国沦为半殖民地半封建社会的过程是怎样的?

教师准备:

条约内容的具体史料及探究问题,提前发给学生。

品味语言 体会情感

设计

意图

从形式到内容学习本段描写,熟悉语言材料,为简要分析景物描写的方法做准备,抓住修饰词分析景物描写,把握景物的特征。

谈话交流 展示成果

2、修饰词语一景物描写抓特征。

(1)作者笔下的景物,各自有特征。作者是如何做到的 当然是离不开修饰词语的运用,抓住文段中的修饰词,体会景物的特征。

预设:石井栏“光滑”,是经过了长年累月的使用,而且鲁迅小时候在百草园玩耍时定用手触摸过,才有了这么真实的感受,写出了石井栏的特征。

叫天子的“轻捷”,其实不单是写这种鸟的轻快敏捷,还写出了一个孩子轻轻地从背后想抓这种鸟,不料这种鸟永远是那么机灵,很让孩子羡慕。

(2)读读背背这段景物描写的文字:关注景物的特征。

3、色、形、味、声一景物描写多角度。

(1)调动起我们的感官—视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉

(2)用“我看见…”“我听见…,”来梳理本段的景物描写。

预设:

我看见(颜色)菜畦的碧绿,桑椹的紫红

我看见(形状)皂荚树的高大,黄蜂的肥胖,何首乌臃肿的根,覆盆子的像小珊瑚珠攒成的小球

我听见(声音)鸣蝉的“长吟”,蟋蟀的“弹琴”。

我吃到(味道)覆盆子又酸又甜。

我触摸(表面)到石井栏的光滑。

学生预习任务:

1、阅读教材归纳八国联军侵华的背景、经过、结果。

2、搜集战争给中国造成影响的相关史料。

3、思考问题:中国沦为半殖民地半封建社会的过程是怎样的?

教师准备:

条约内容的具体史料及探究问题,提前发给学生。

谈话交流 展示成果

设计

意图

在读读背背中,逐层深入,引导学生体会景物描写如何抓住景物特征,如何对景物进行多角度的描写,为运用此种方法进行仿写做准备。播放视频再次感受百草园的乐趣。

归纳总结 写景技巧

景物描写

方法归纳

写景的顺序:

由远(近)及近(远)

由高(低)到低(高)

写景的方法:

抓住景物的特征。

修辞方法(比喻、拟人、排比)

动静结合、详略分明

感官(视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉)

拓展延伸 仿写句子

仿照第二段文字,描写一处景物,用上“不必说……也不必说……单是”这个句式,并注意合理安排描写的顺序,运用多种描写方法。(二百字左右)

评价标准:

(1)是否用上了“不必说…,也不必说……单是…… ”用上了是否突出了“单是”后边的内容,要注意前后语意的重点是否突出。

(2)是否调动了多种感官来描写一处景物

(3)在景物的描写中,能否表达出自己的情感:喜欢、热爱。

学生预习任务:

1、阅读教材归纳八国联军侵华的背景、经过、结果。

2、搜集战争给中国造成影响的相关史料。

3、思考问题:中国沦为半殖民地半封建社会的过程是怎样的?

教师准备:

条约内容的具体史料及探究问题,提前发给学生。

拓展延伸 仿写句子

设计

意图

1、注意读写结合关注作文的讲评与修改。2、从名家名篇中积累语言素材,养成背诵的好习惯。3、愿意将自己的童年往事与老师、同学分享。

课堂总结 教师寄语

本节课,我们跟随作者一起体验了他童年的乐园-百草园,不仅感受到了童年生活的自由、快乐与美好,而且学习了作者独具匠心的景物描写技巧。希望同学们学会热爱大自然、观察大自然,并用自己的笔去描绘大自然。

课后作业:描写校园的某个角落。

学生预习任务:

1、阅读教材归纳八国联军侵华的背景、经过、结果。

2、搜集战争给中国造成影响的相关史料。

3、思考问题:中国沦为半殖民地半封建社会的过程是怎样的?

教师准备:

条约内容的具体史料及探究问题,提前发给学生。

课堂总结 教师寄语

设计

意图

纵览全课要领,完善知识体系,巩固课堂所学知识,为后续知识的学习埋下伏笔,激发学生进一步探索的兴趣,使学生产生强烈的学习愿望。通过反思沟通新旧知识,挖掘知识间的内在联系,促进知识的同化和迁移。

抓住主题 设计板书

从百草园到三味书屋(叙事散文) 鲁迅

我在百草园的快乐生活("乐园"的乐趣)

不必说 (碧绿)菜畦 (光滑)石井栏 静景 低 春季

整体概貌(略写) (高大)皂荚树 (紫红)桑椹 ↓ ↓

也不必说 鸣蝉(长吟) (肥胖)黄蜂(伏) 动景 高 夏季

(轻捷)叫天子(直窜)

油蛉(低唱)蟋蟀(弹琴) 动景 高 秋季

分写局部(详写) {单是……就 蜈蚣、斑蝥(喷烟) ↓ ↓

木莲果实(莲房般) 静景 低

何首乌根(臃肿)

覆盆子(小珊瑚珠)(又酸又甜)

雪地捕鸟: 扫,露,支,撒,系,牵,看,拉,罩 冬季

神秘色彩:美女蛇的故事(联想)

——热爱自由快乐生活,热爱大自然

教学反思

全面落实三维目标

以新课程理念为指导

深化和拓展教材

采用多种教学方式

阅读教学,不仅要“沟通课堂内外”,更主要的是要沟通读者和作者的心灵。应从儿童心理,写作原因的角度去理解。本文内容丰富,写景技巧多样,思想感情复杂而深刻。过高地要求学生自主探究,不太切和实际。一味的讲授,又会不利于学生潜能的开发。对本课的学习,应以培养学生自主探究、合作学习的能力作为出发点,教师加以提示、点拨和引导,才能化难为易,激发学生学习的兴趣。

教学反思

谢谢

再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首