【2014年秋】(苏教版)八年级语文上册第28课《奇妙的克隆》课件+素材(2份)

文档属性

| 名称 | 【2014年秋】(苏教版)八年级语文上册第28课《奇妙的克隆》课件+素材(2份) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-09-23 09:09:47 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

谈家桢

单击页面即可演示

谈家桢:1908年,出生于浙江慈溪。

1926年进入东吴大学,主修生物学。1932年获北京燕京大学理学硕士学位,后赴美留学。

1937年7月,应竺可桢邀请回国任浙江大学生物系教授,1952年出任复旦大学生物系教授。

他于1984年、1985年分别被加拿大约克大学、美国马里兰大学授予荣誉科学博士,1995年获得科学基金会杰出科学家奖。后任民盟中央委员会名誉主席,上海自然博物馆馆长,复旦大学生命科学院名誉院长兼遗传学研究所名誉所长及国家人类基因组南方研究中心名誉主任。

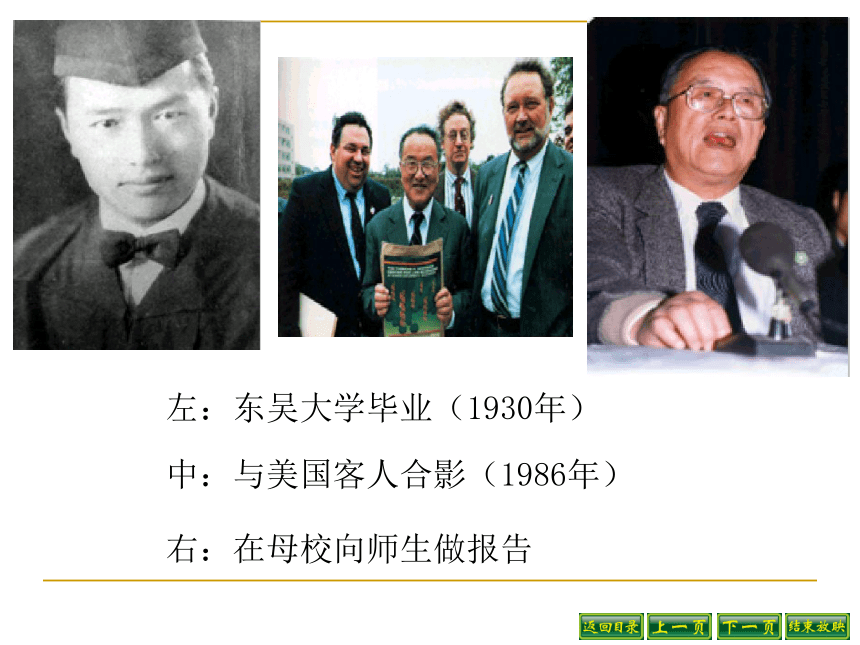

左:东吴大学毕业(1930年)

中:与美国客人合影(1986年)

右:在母校向师生做报告

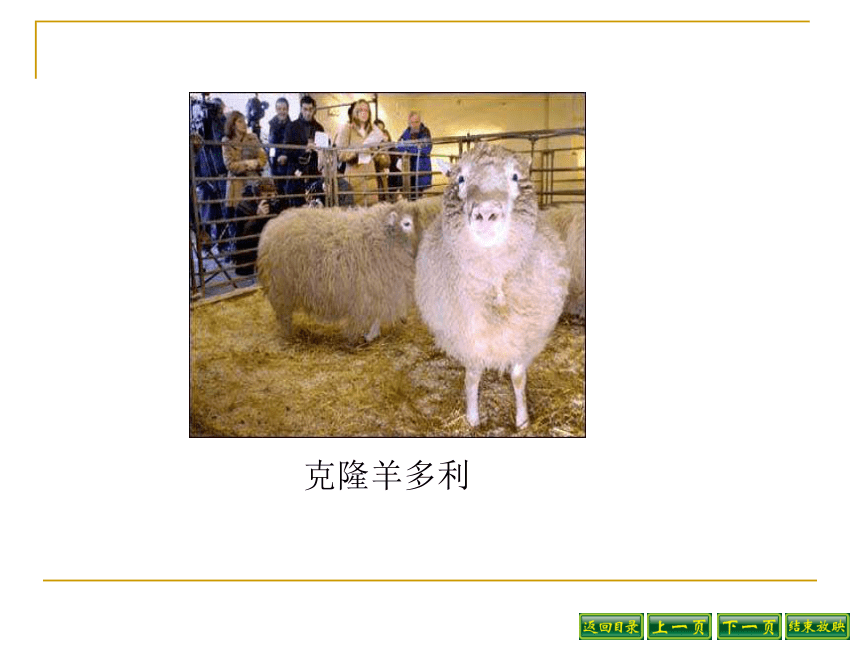

克隆羊多利

读一读,写一写

囊( ) 克隆( ) 繁衍( )

胚胎( )蟾蜍( )

鳞片( ) 脊椎( )

两栖( )

nánɡ lónɡ yǎn

pēi chán chú

lín jǐ zhuī

qī

一、找出天生具有克隆本领的动植物的共同点。

都是生物靠自身的一分为二或自身的一小部分的扩大来繁衍后代。

二、简要概括什么是“无性繁殖”,什么是“克隆”

“生物靠自身的一分为二或自身的一小部分的扩大来繁衍后代,这就是无性繁殖。” 凡来自一个祖先,经过无性繁殖出的一个群体,也叫“克隆。”

1.克隆的突出特点是什么?

来自一个祖先,无性繁殖。

2.课文第一部分写了哪几层意思?

第一层(第1段):介绍无性繁殖的新兴生物技术——克隆,并从词源上加以解释。

第二层(第2段):介绍动植物繁殖的两种方

法。

第三层(第3段):以小说描写内容作结,形象地告诉大家什么是克隆。

3.为了说明“克隆是什么”,作者运用

了哪些说明方法?

用了三种说明方法:举例子、作诠释、引用。

举例子:列举植物、动物界当中人们比较熟悉的例子来说明,把艰深的科学知识说得简明易懂;

作诠释:对克隆一词进行溯源并作出解释;

引用:引入《西游记》中孙悟空拔出一把猴毛变出一群猴子的故事,生动形象地说明了 “克隆”是怎么一回事。

4.“克隆鲫鱼出世前后”一部分是如何展开说明的?这样安排有什么好处?

“克隆鲫鱼出世前后”一节的说明顺序的安排体现了作者的写作技巧。这一节有两条线索:一是从中国的“克隆试验”写到外国的“克隆试验”,这样安排突出反映了我国科学家在克隆研究中的成就和贡献;

二是写“克隆试验”从鱼类、两栖类再到哺乳类,体现了科学家们“对科学的追求是永无止境的”,是一个不断求索探究的过程,同时也为下文写克隆羊“多利”的诞生奠定了科学基础,做好了行文的铺垫。

5.“克隆羊”的诞生,为什么会在全世界引起“轰动”?

原因有二:一是它标志克隆研究取得了新的进展和重大突破,而且,“这个结果证明:动物体中执行特殊功能、具有特定形态的所谓高度分化的细胞与受精卵一样具有发育成完整个体的潜在能力。也就是说,动物细胞与植物细胞一样,也具有全能性。”

二是它既可能是人类的福音,也可能成为人类的凶兆,也就是说,它既可以为人类造福,也可能给人类带来有关伦理、道德等方面的问题。

6.课文从哪些方面写了克隆技术造福了人类?

三方面:

第一,克隆可以有效地繁殖具有“高附加值的牲畜”;

第二,克隆可以用来挽救珍稀动物;

第三,克隆对于人类疾病的防治、寿命的延长具有重要意义。

7.课文使用了四个小标题,你觉得这样安排有什么作用?

四个小标题的使用,可以使全文内容层次分明,条理清晰。先写克隆的含义,接着写克隆实验,再写克隆的发展,最后写克隆对人类的造福以及对克隆的思考,这样符合人们的接受思维。

1.把文中的好词、好句抄在笔记本上作为积累。

2.仔细观察一种动物或植物,选择适当的说明方法,有条理地介绍它的特征。

谈家桢

单击页面即可演示

谈家桢:1908年,出生于浙江慈溪。

1926年进入东吴大学,主修生物学。1932年获北京燕京大学理学硕士学位,后赴美留学。

1937年7月,应竺可桢邀请回国任浙江大学生物系教授,1952年出任复旦大学生物系教授。

他于1984年、1985年分别被加拿大约克大学、美国马里兰大学授予荣誉科学博士,1995年获得科学基金会杰出科学家奖。后任民盟中央委员会名誉主席,上海自然博物馆馆长,复旦大学生命科学院名誉院长兼遗传学研究所名誉所长及国家人类基因组南方研究中心名誉主任。

左:东吴大学毕业(1930年)

中:与美国客人合影(1986年)

右:在母校向师生做报告

克隆羊多利

读一读,写一写

囊( ) 克隆( ) 繁衍( )

胚胎( )蟾蜍( )

鳞片( ) 脊椎( )

两栖( )

nánɡ lónɡ yǎn

pēi chán chú

lín jǐ zhuī

qī

一、找出天生具有克隆本领的动植物的共同点。

都是生物靠自身的一分为二或自身的一小部分的扩大来繁衍后代。

二、简要概括什么是“无性繁殖”,什么是“克隆”

“生物靠自身的一分为二或自身的一小部分的扩大来繁衍后代,这就是无性繁殖。” 凡来自一个祖先,经过无性繁殖出的一个群体,也叫“克隆。”

1.克隆的突出特点是什么?

来自一个祖先,无性繁殖。

2.课文第一部分写了哪几层意思?

第一层(第1段):介绍无性繁殖的新兴生物技术——克隆,并从词源上加以解释。

第二层(第2段):介绍动植物繁殖的两种方

法。

第三层(第3段):以小说描写内容作结,形象地告诉大家什么是克隆。

3.为了说明“克隆是什么”,作者运用

了哪些说明方法?

用了三种说明方法:举例子、作诠释、引用。

举例子:列举植物、动物界当中人们比较熟悉的例子来说明,把艰深的科学知识说得简明易懂;

作诠释:对克隆一词进行溯源并作出解释;

引用:引入《西游记》中孙悟空拔出一把猴毛变出一群猴子的故事,生动形象地说明了 “克隆”是怎么一回事。

4.“克隆鲫鱼出世前后”一部分是如何展开说明的?这样安排有什么好处?

“克隆鲫鱼出世前后”一节的说明顺序的安排体现了作者的写作技巧。这一节有两条线索:一是从中国的“克隆试验”写到外国的“克隆试验”,这样安排突出反映了我国科学家在克隆研究中的成就和贡献;

二是写“克隆试验”从鱼类、两栖类再到哺乳类,体现了科学家们“对科学的追求是永无止境的”,是一个不断求索探究的过程,同时也为下文写克隆羊“多利”的诞生奠定了科学基础,做好了行文的铺垫。

5.“克隆羊”的诞生,为什么会在全世界引起“轰动”?

原因有二:一是它标志克隆研究取得了新的进展和重大突破,而且,“这个结果证明:动物体中执行特殊功能、具有特定形态的所谓高度分化的细胞与受精卵一样具有发育成完整个体的潜在能力。也就是说,动物细胞与植物细胞一样,也具有全能性。”

二是它既可能是人类的福音,也可能成为人类的凶兆,也就是说,它既可以为人类造福,也可能给人类带来有关伦理、道德等方面的问题。

6.课文从哪些方面写了克隆技术造福了人类?

三方面:

第一,克隆可以有效地繁殖具有“高附加值的牲畜”;

第二,克隆可以用来挽救珍稀动物;

第三,克隆对于人类疾病的防治、寿命的延长具有重要意义。

7.课文使用了四个小标题,你觉得这样安排有什么作用?

四个小标题的使用,可以使全文内容层次分明,条理清晰。先写克隆的含义,接着写克隆实验,再写克隆的发展,最后写克隆对人类的造福以及对克隆的思考,这样符合人们的接受思维。

1.把文中的好词、好句抄在笔记本上作为积累。

2.仔细观察一种动物或植物,选择适当的说明方法,有条理地介绍它的特征。

同课章节目录

- 第一单元

- 一 七律·长征

- 二 《长征组歌》两首

- 三 老山界

- 四 草

- 五 《长征》节选

- 诵读欣赏

- 第二单元

- 六 枣核

- 七 最后一课

- 八 始终眷恋着祖国

- 九 古诗四首(春望、泊秦淮、十一月四日风雨大作、过

- 十 晏子使楚

- 诵读欣赏

- 第三单元

- 十一 背影

- 十二 甜甜的泥土

- 十三 人琴俱亡

- 十四 我的母亲

- 十五 父母的心

- 诵读欣赏

- 第四单元

- 十六 小石潭记

- 十七 记承天寺夜游

- 十八 阿里山纪行

- 十九 美丽的西双版纳

- 二十 蓝蓝的威尼斯

- 诵读欣赏

- 第五单元

- 二十一 苏州园林

- 二十二 都市精灵

- 二十三 幽径悲剧

- 二十四 明天不封阳台

- 二十五 治水必躬亲

- 诵读欣赏

- 第六单元

- 二十六 从小就要爱科学

- 二十七 在太空中理家

- 二十八 奇妙的克隆

- 二十九 送你一束转基因花

- 三十 师生自荐课文

- 诵读欣赏