第四章物质结构元素周期律检测题(含解析)高一上学期化学人教版(2019)必修第一册

文档属性

| 名称 | 第四章物质结构元素周期律检测题(含解析)高一上学期化学人教版(2019)必修第一册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 512.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第四章《物质结构 元素周期律》检测题

一、单选题

1.下列微粒中,质量数为中子数的两倍的是

A.12C2H4 B.18O3 C.16O3H- D.14N1H3

2.关于氢键,下列说法正确的是( )

A.分子间形成的氢键使物质的熔点和沸点升高

B.冰中存在氢键,水中不存在氢键

C.每一个水分子内含有两个氢键

D.H2O是一种非常稳定的化合物,这是由于氢键所致

3.下列各组物质中,都属于离子化合物的一组是

A.Na2O2 HBr B.Br2 Na2O C.KCl NaOH D.HF H2O

4.2016年IUPAC将第117号元素命名为Ts,中文名“石田”,音tian。下列说法中,不正确的是

A.Ts的最外层电子数是7

B.Ts的单质在常温下是气体

C.Ts在同族元素中非金属性最弱

D.Ts在同族元素中原子半径最大

5.下列说法正确的是

A.氘(D)原子核外有2个电子 B.O2与O3互为同分异构体

C.1H与D互称同素异形体 D.1H218O与D216O的相对分子质量相同

6.为了庆祝元素周期表诞生150周年,联合国宣布将2019年定为国际化学元素周期表年,元素Og中文名为氡,是一种人工合成的稀有气体元素,下列正确的是( )

A.核外电子数是118 B.中子数是295

C.质量数是177 D.第六周期0族元素

7.下列说法正确的是

A.和是同位素,核反应属于化学变化

B.同温、同压、同体积的CO和NO含有的质子数相等

C.2.0gH218O与D2O的混合物中所含中子数为NA

D.钯(Pd)元素的原子序数为46,钯是第4周期元素

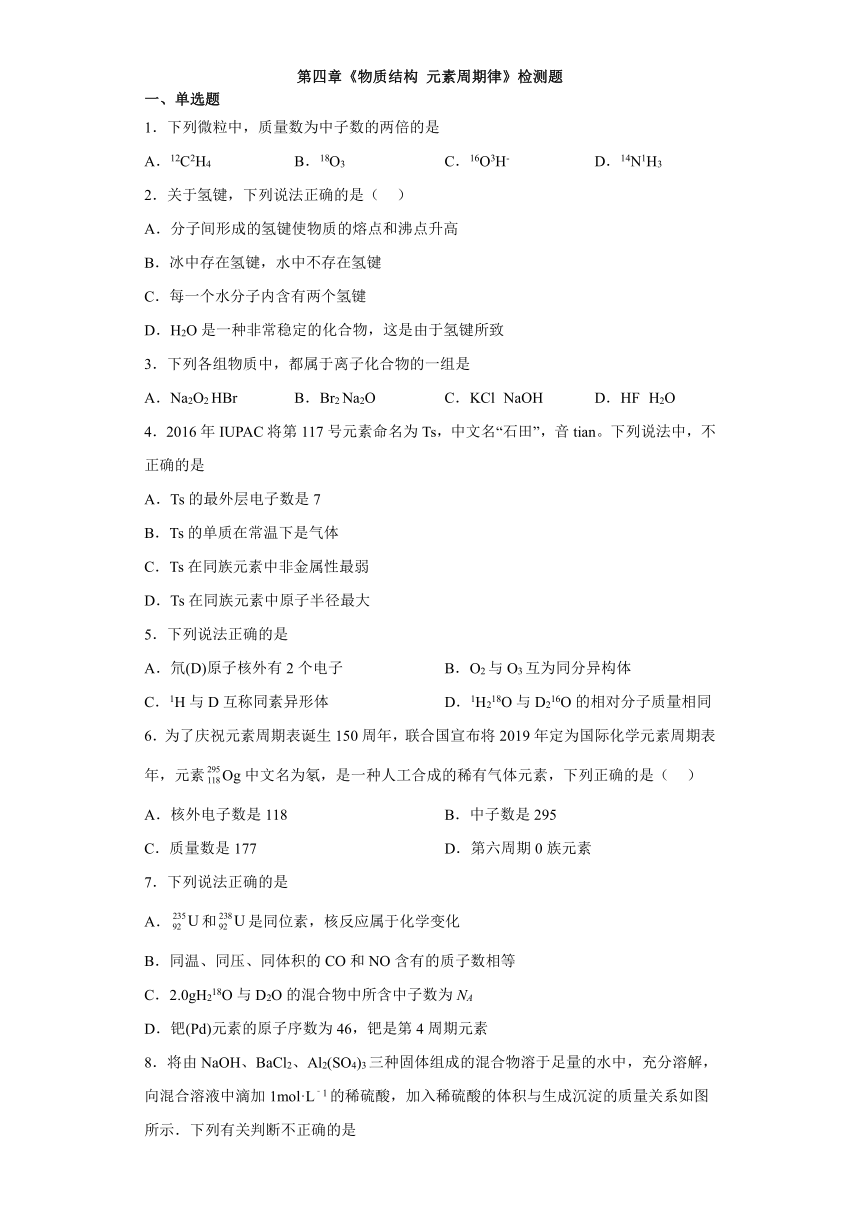

8.将由NaOH、BaCl2、Al2(SO4)3三种固体组成的混合物溶于足量的水中,充分溶解,向混合溶液中滴加1mol·L﹣1的稀硫酸,加入稀硫酸的体积与生成沉淀的质量关系如图所示.下列有关判断不正确的是

A.AB段发生反应的离子方程式为:Ba2++SO42—═BaSO4↓

B.E点对应横坐标稀硫酸的体积为70 mL

C.D点表示的沉淀的化学式为Al(OH)3、BaSO4

D.E点沉淀比A点沉淀质量大2.33g

9.下列说法正确的是

A.将少量溴水加入KI溶液中,再加入CCl4,振荡静置,可观察到下层液体呈紫色,证明Br2的氧化性强于I2

B.SO2能使紫色酸性高锰酸钾溶液褪色,证明SO2具有漂白性

C.SO2和SO3混合气体通入Ba(NO3)2溶液可得到BaSO3和BaSO4

D.向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液颜色变成棕黄色,说明氯水中含有HClO

10.下列含有共价键的盐是

A. B. C. D.

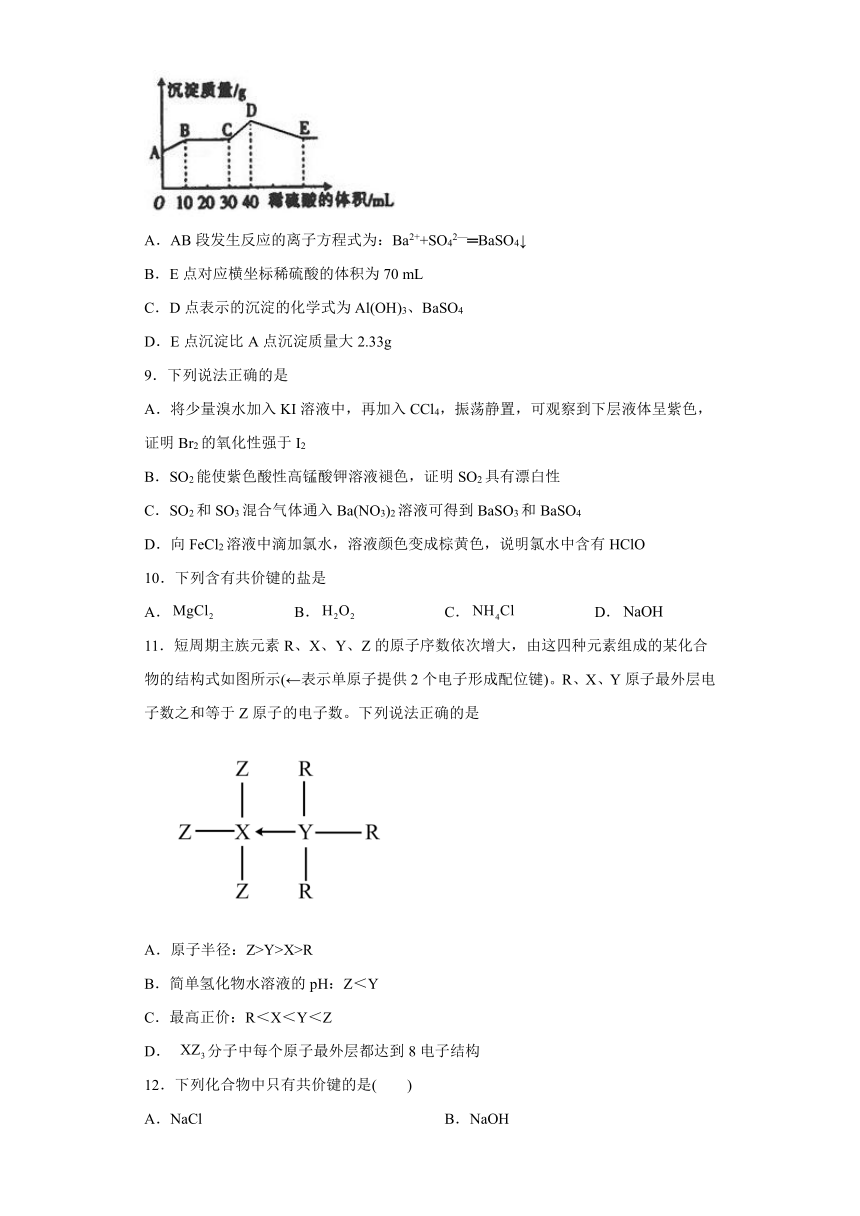

11.短周期主族元素R、X、Y、Z的原子序数依次增大,由这四种元素组成的某化合物的结构式如图所示(←表示单原子提供2个电子形成配位键)。R、X、Y原子最外层电子数之和等于Z原子的电子数。下列说法正确的是

A.原子半径:Z>Y>X>R

B.简单氢化物水溶液的pH:Z<Y

C.最高正价:R<X<Y<Z

D. 分子中每个原子最外层都达到8电子结构

12.下列化合物中只有共价键的是( )

A.NaCl B.NaOH

C.(NH4)2SO4 D.H2SO4

13.下列各组微粒半径大小顺序正确的是

A. B. C. D.

14.在下列化学反应中既有离子键、极性键、非极性键断裂,又有离子键、极性键、非极性键形成的是

A.Cl2+H2O=HClO+HCl

B.Mg3N2+6H2O=3Mg(OH)2↓+2NH3↑

C.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑

D.NH4Cl+NaOHNaCl+NH3↑+H2O

15.下列叙述正确的有

①将FeC13溶液滴入沸腾的水中,得到带正电荷的氢氧化铁胶体

②CO2、NO2、P2O5均属于酸性氧化物

③离子化合物中不一定含有金属元素

④SO2、SO3、FeC12、FeC13均可通过化合反应制得

⑤用一束可见光照射纳米铜材料,可观察到丁达尔现象

⑥爆炸、变色、导电一定属于化学变化

A.1项 B.2项 C.3项 D.4项

二、填空题

16.下面是同学们熟悉的物质:

①O2 ②干冰 ③NaBr ④H2SO4 ⑤Na2CO3⑥NH4Cl ⑦NaHSO4 ⑧Ne ⑨Na2O2 ⑩NaOH

(1)这些物质中,只含有共价键的是_______;只含有离子键的是_______;既含有共价键又含有离子键的是_______;不存在化学键的是_______;电解质有_______;非电解质有_______(填编号)

(2)NaHSO4在熔融状态下电离,破坏的化学键是_______,写出其电离方程式_______。

(3)写出②与⑨发生反应的化学方程式:_______。

(4)写出在稀溶液中⑥和⑩反应的离子方程式:_______。

17.氮化钠(Na3N)是科学家制备的一种重要的化合物,它与水作用可产生NH3。请回答下列问题:

(1)Na3N是由______键形成的化合物。

(2)Na3N与盐酸反应生成______种盐。

(3)Na3N与水的反应属于______反应。

三、实验题

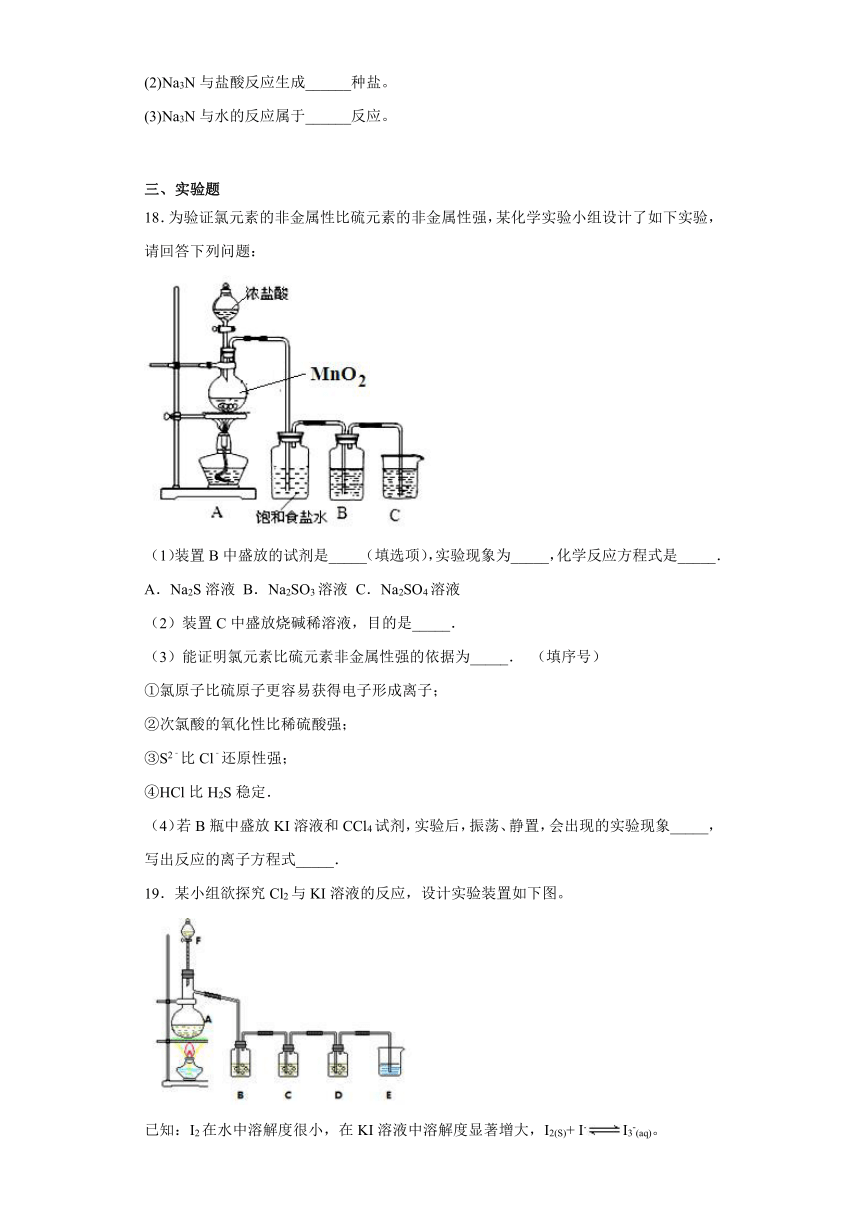

18.为验证氯元素的非金属性比硫元素的非金属性强,某化学实验小组设计了如下实验,请回答下列问题:

(1)装置B中盛放的试剂是_____(填选项),实验现象为_____,化学反应方程式是_____.

A.Na2S溶液 B.Na2SO3溶液 C.Na2SO4溶液

(2)装置C中盛放烧碱稀溶液,目的是_____.

(3)能证明氯元素比硫元素非金属性强的依据为_____. (填序号)

①氯原子比硫原子更容易获得电子形成离子;

②次氯酸的氧化性比稀硫酸强;

③S2﹣比Cl﹣还原性强;

④HCl比H2S稳定.

(4)若B瓶中盛放KI溶液和CCl4试剂,实验后,振荡、静置,会出现的实验现象_____,写出反应的离子方程式_____.

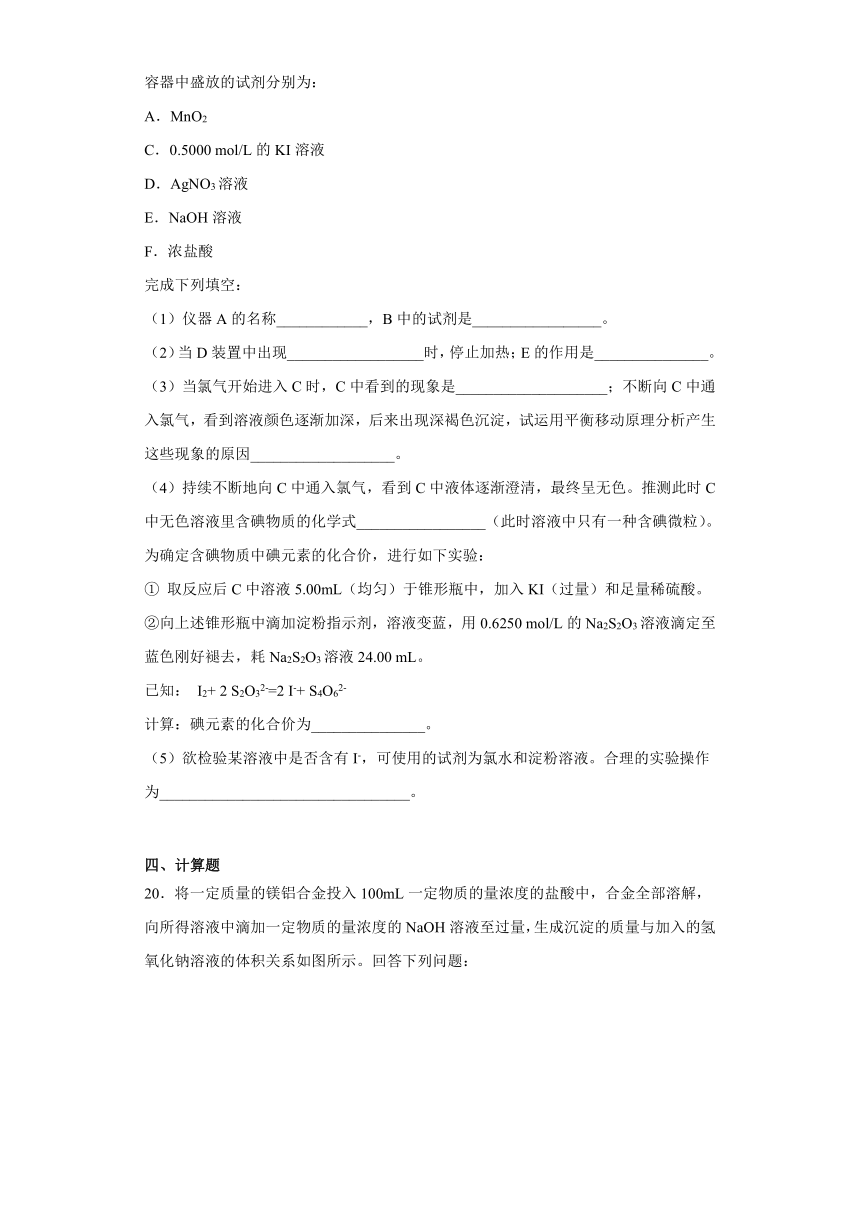

19.某小组欲探究Cl2与KI溶液的反应,设计实验装置如下图。

已知:I2在水中溶解度很小,在KI溶液中溶解度显著增大,I2(S)+ I-I3-(aq)。

容器中盛放的试剂分别为:

A.MnO2

C.0.5000 mol/L的KI溶液

D.AgNO3溶液

E.NaOH溶液

F.浓盐酸

完成下列填空:

(1)仪器A的名称____________,B中的试剂是_________________。

(2)当D装置中出现__________________时,停止加热;E的作用是_______________。

(3)当氯气开始进入C时,C中看到的现象是____________________;不断向C中通入氯气,看到溶液颜色逐渐加深,后来出现深褐色沉淀,试运用平衡移动原理分析产生这些现象的原因___________________。

(4)持续不断地向C中通入氯气,看到C中液体逐渐澄清,最终呈无色。推测此时C中无色溶液里含碘物质的化学式_________________(此时溶液中只有一种含碘微粒)。

为确定含碘物质中碘元素的化合价,进行如下实验:

① 取反应后C中溶液5.00mL(均匀)于锥形瓶中,加入KI(过量)和足量稀硫酸。

②向上述锥形瓶中滴加淀粉指示剂,溶液变蓝,用0.6250 mol/L的Na2S2O3溶液滴定至蓝色刚好褪去,耗Na2S2O3溶液24.00 mL。

已知: I2+ 2 S2O32-=2 I-+ S4O62-

计算:碘元素的化合价为_______________。

(5)欲检验某溶液中是否含有I-,可使用的试剂为氯水和淀粉溶液。合理的实验操作为_________________________________。

四、计算题

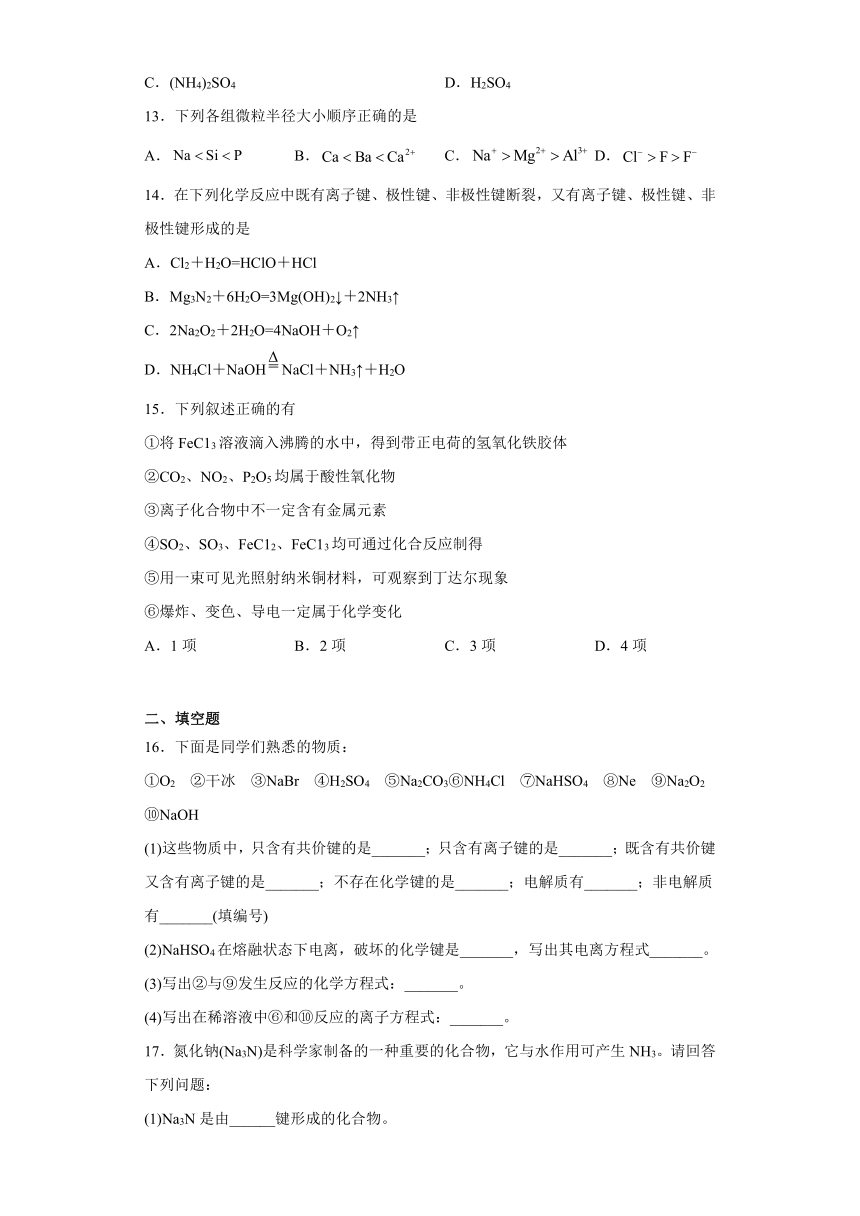

20.将一定质量的镁铝合金投入100mL一定物质的量浓度的盐酸中,合金全部溶解,向所得溶液中滴加一定物质的量浓度的NaOH溶液至过量,生成沉淀的质量与加入的氢氧化钠溶液的体积关系如图所示。回答下列问题:

(1)写出镁铝合金与稀盐酸反应的离子方程式:___。

(2)当沉淀达到最大时,Al(OH)3的物质的量为___,所用NaOH溶液的物质的量浓度为___。

(3)沉淀溶解时,所涉及的反应化学方程式为___。

(4)该合金中镁的质量分数为___。

21.将一定质量的Mg-Al合金投入100mL一定物质的量浓度的某HCl溶液中,充分反应。向反应后的溶液中逐滴加入一定物质的量浓度的NaOH溶液,生成沉淀的质量与所加NaOH溶液的体积关系如下图。回答下列问题:

(1)写出BC段反应的离子方程式为____________________________。

(2)原Mg-Al合金的质量是_____________。

(3)原HCl溶液的物质的量浓度是________________。

(4)所加NaOH溶液的物质的量浓度是____________。

(5)a=______。

参考答案:

1.A

【详解】A.12C2H4的质量数为12+2×4=20,质子数为6+1×4=10,中子数=质量数-质子数=10,质量数为中子数的两倍,故A正确;

B .18O3的质量数为18×3=54,电子数为8×3=24,中子数为10×3=30,故B错误;

C.16O3H-的质量数为16+3=19,质子数为8+1=9,中子数=质量数-质子数=10,故C错误;

D. 14N1H3的质量数为14+3×1=17,质子数为7+1×3=10,中子数=质量数-质子数=7,故D错误;

故选:A。

2.A

【详解】A. 氢键的存在使分子间作用力加强,物质的熔点和沸点升高,故A正确;

B.冰和水都是由水分子构成,冰中存在氢键,水中也存在氢键,故B错误;

C.氢键为分子间作用力,水分子内部为O原子和H原子之间形成的共价键,故C错误;

D.H2O是一种非常稳定的化合物,这是由于H-O键键能较大所致,故D错误;

故答案为A。

【点睛】氢键是一种分子间作用力,不是化学键,其作用力比分子间作用力强,含有氢键的物质熔沸点较高。

3.C

【分析】离子化合物一般是由活泼金属和活泼的非金属形成的,可据此回答。

【详解】A.Na2O2 含有离子键和共价键,是离子化合物,HBr只含有共价键,是共价化合物,A错误;

B.Br2只含有共价键,属于单质,Na2O含有离子键,是离子化合物,B错误;

C.KCl含有离子键,是离子化合物,NaOH含有离子键和共价键,是离子化合物,C正确;

D.HF和H2O只含有共价键,是共价化合物,D错误;

故选C。

【点睛】一般情况下,活泼金属与活泼非金属之间易形成离子键,非金属元素之间易形成共价键;共价化合物中只含有共价键,离子化合物一定含有离子键,可能含有共价键。

4.B

【分析】现行周期表最后一种元素为118号元素,则117号元素位于第七周期VIIA族。

【详解】A.Ts位于第七周期VIIA族,则最外层电子数是7,A说法正确;

B.VIIA族元素随原子序数越大,单质由气体递变为固体,碘为固体,则Ts的单质在常温下是固体,B说法错误;

C.VIIA族元素随原子序数越大,非金属性逐渐减弱,则Ts在同族元素中非金属性最弱,C说法正确;

D.Ts在同族元素中核外电子层数最大,则原子半径最大,D说法正确;

答案为B。

5.D

【详解】A. 氘(D)即H,故原子核外有1个电子,A错误;

B. O2与O3是组成元素相同,结构不同,性质不同的两种单质,属于同素异形体,B错误;

C.质子数相同中子数不同的核素互为同位素,1H与D互称同位素,C错误;

D. 1H218O与D216O的相对分子质量分别为1×2+18=20、2×2+16=20,故相同,D正确;

答案选D。

6.A

【详解】A.核外电子数=质子数,元素Og的质子数为118,故核外电子数为118,A正确;

B.中子数=质量数-质子数,中子数为:295-118=177,故B错误;

C.元素符号左上角的数字为质量数,Og的质量数为295,C错误;

D.根据每周期元素的种类,2+8+8+18+18+32+32=118,该元素属于第七周期零族元素,D错误;

答案选A。

7.C

【详解】A. 质子数相同而中子数不同的同一元素的不同核素互称同位素,和是同位素,化学变化中有新物质生成,而核反应没有新物质生成,故核反应不属于化学变化,故A错误;

B. 同温、同压、同体积的CO和NO的物质的量相同,而一个CO分子含有14个质子,一个NO分子含有15个质子,故同温、同压、同体积的CO和NO含有的质子数不相等,故B错误;

C. H218O与D2O的摩尔质量均为20g/mol,故20gH218O与D2O的物质的量均为1mol,且两者中均含10个中子,故1molH218O与D2O的混合物中含10NA个中子,故C正确;

D. 稀有气体元素氪为36号元素,氙为54号元素,它们分别位于第4周期、第5周期,钯(Pd)元素的原子序数为46,比氪的原子序数大,比氙的原子序数小,故其应位于第5周期,故D错误;

故选C。

8.A

【详解】试题分析:A.由图象可知,BC段加入硫酸,没有沉淀生成,说明是硫酸与NaOH发生反应,则AB段发生生成硫酸钡沉淀和水的反应,离子反应为Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,A项错误;B.C到D的过程是AlO2-生成Al(OH)3沉淀的过程,发生反应AlO2-+H2O+H+=Al(OH)3↓,D到E的过程是氢氧化铝溶解的过程,发生反应Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O,根据离子方程式,生成沉淀和沉淀溶解消耗氢离子的比值为1:3,所以E点对应的体积为40+30=70mL,B项正确;C.根据上述分析,D点表示的沉淀的化学式为Al(OH)3、BaSO4,C项正确;D.根据离子反应Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,10mL硫酸的物质的量为0.01mol,生成0.01mol硫酸钡沉淀,则E点沉淀比A点沉淀质量大2.33g,D项正确;答案选A。

【考点定位】考查离子反应,物质的化学性质。

【名师点睛】本题考查离子反应,物质的化学性质等知识。由图象可知,AB段发生生成硫酸钡沉淀和水的反应,离子反应为Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,BC段发生酸碱中和,离子方程式为H++OH-=H2O;CD段发生偏铝酸根离子与酸的反应,离子反应为AlO2-+H++H2O=Al(OH)3↓;DE段发生氢氧化铝与酸的反应,离子方程式为Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O,据此解答即可。

9.A

【详解】A.将少量溴水加入KI溶液中,发生:Br2+2KI=2KBr+I2,再加入CCl4,振荡静置,可观察到下层液体呈紫色,是碘的四氯化碳溶液,证明Br2的氧化性强于I2,故A正确;

B.二氧化硫具有漂白性的原理是SO2与H2O反应生成H2SO3,H2SO3和有机色素结合,生成了不稳定的无色化合物。SO2能使紫色酸性高锰酸钾溶液褪色,SO2被氧化成硫酸根离子,证明SO2具有还原性,故B错误;

C.3SO2+2NO+2H2O+3Ba2+=3BaSO4↓+2NO+4H+,三氧化硫溶于水生成硫酸,硫酸根离子与钡离子反应生成硫酸钡沉淀,所以SO2和SO3混合气体通入Ba(NO3)2溶液得到的只有BaSO4沉淀,故C错误;

D.向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液颜色变成棕黄色,2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,说明氯水具有氧化性,故D错误;

故选A。

10.C

【详解】和属于盐,中含有N-H共价键,而过氧化氢属于氧化物,氢氧化钠属于碱,以上两种物质不属于盐,故答案为C。

11.B

【分析】R、Z原子形成1个单键,推知R、Z原子最外层有1个或7个电子,Y原子除配位键外形成3个单键,价层还有1个孤电子对,说明Y原子最外层有5个电子,X原子最外层有3个电子,结合原子最外层电子数和原子序数关系推知,R为H,X为B,Y为N,Z为F。

【详解】A.主族元素同一周期从左向右原子半径逐渐减小,主族元素同一主族从上到下原子半径逐渐增大,因此B、N、F、H的原子半径依次减小,则X>Y>Z> R ,故A选项错误;

B.Y、Z的简单氢化物分别为、HF,的水溶液显碱性,HF的水溶液显酸性,因此简单氢化物水溶液的pH:Z<Y ,故B选项正确;

C.氟元素的非金属性最强,但氟没有最高正化合价,故C选项错误;

D. 为,分子中B原子最外层只有6个电子,属于缺电子分子,故D选项错误。

故选B选项。

12.D

【详解】A. NaCl中只有离子键,故A不符;

B. NaOH中有离子键和共价键,故B不符;

C. (NH4)2SO4中有离子键和共价键,故C不符;

D. H2SO4只有共价键,故选D;

故选D。

13.C

【详解】A.同周期元素核电荷数越大半径越小,故应为,故A错误;

B.阳离子的半径比对应原子半径小,所以微粒半径:Ca2+C.核外电子数相同时核电荷数越大半径越小,故为,故C正确;

D.阴离子的半径比对应原子的半径大,所以微粒半径,故D错误;

故选C。

14.C

【分析】一般金属元素与非金属元素形成离子键,同种非金属元素之间形成非极性共价键,不同非金属元素之间形成极性共价键,铵盐中铵根离子和酸根离子之间存在离子键,据此分析解答。

【详解】A.没有离子键的断裂与形成,也没有非极性键的形成,A不正确;

B.没有非极性键的断裂与形成,B不正确;

C.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑中有离子键、极性键、非极性键断裂,又有离子键、极性键、非极性键形成,故C正确;

D.没有非极性键的断裂与形成,D不正确;

答案选C。

15.B

【详解】①将FeC13溶液滴入沸腾的水中,得到氢氧化铁胶体,胶体不带电,氢氧化铁胶体的胶粒带正电荷,错误;

②能与碱反应生成盐和水的氧化物是酸性氧化物,CO2、P2O5均属于酸性氧化物,NO2不是酸性氧化物,错误;

③离子化合物中不一定含有金属元素,例如氯化铵等,正确;

④硫和氧气化合生成SO2,二氧化硫和氧气化合生成SO3,铁和氯化铁化合生成FeCl2,铁和氯气化合生成FeCl3,因此均可通过化合反应制得,正确;

⑤纳米铜材料不是胶体,用一束可见光照射纳米铜材料,不能观察到丁达尔现象,错误;

⑥导电:有物理变化如:金属导电,例如:铜通电后仍为铜,无新物质生成;自行车车胎爆炸是物理变化,是气压过大造成;活性炭吸附能使溶液褪色,是物理变化,错误;

答案选B。

16.(1) ①②④ ③ ⑤⑥⑦⑨⑩ ⑧ ③④⑤⑥⑦⑨⑩ ②

(2) 离子键 NaHSO4=Na++HSO

(3)

(4)NH+OH-=NH3·H2O

【分析】一般来说活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键,不同非金属元素之间易形成极性共价键,同种非金属元素之间易形成非极性共价键,单原子分子中不含化学键;NaHSO4溶于水电离出钠离子、氢离子和硫酸根离子,NaHSO4在熔融状态下电离成钠离子和硫酸氢根离子,破坏了离子键。

各物质的化学键所属类别①O2中O原子之间只存在非极性共价键,属于单质;②干冰为二氧化碳,原子之间存在只有共价键,属于非电解质;③NaBr中钠离子和溴离子之间只存在离子键,属于离子化合物,属于电解质;④H2SO4中S原子和O原子、O原子和H原子之间存在极性共价键,属于共价化合物,属于电解质;⑤Na2CO3中钠离子和碳酸根离子之间存在离子键、C原子和O原子之间存在极性共价键,属于离子化合物,属于电解质;⑥NH4Cl中铵根离子和氯离子之间存在离子键、N原子和H原子之间存在极性共价键,属于离子化合物,属于电解质;⑦NaHSO4中钠离子和硫酸氢根离子之间存在离子键、S原子和O原子之间存在共价键,属于离子化合物,属于电解质;⑧Ne中不存在化学键,属于稀有气体;⑨Na2O2中钠离子和过氧根离子之间存在离子键、O原子之间存在非极性共价键,属于离子化合物,属于电解质;⑩NaOH中钠离子和氢氧根离子之间存在离子键、O原子和H原子之间存在极性键,属于离子化合物,属于电解质;

(1)

这些物质中,只含有共价键的是①②④;只含有离子键的是③;既含有共价键又含有离子键的是⑤⑥⑦⑨⑩;不存在化学键的是⑧;电解质有③④⑤⑥⑦⑨⑩;非电解质有②;

(2)

NaHSO4在熔融状态下电离成钠离子和硫酸氢根离子,破坏了离子键,其电离方程式NaHSO4=Na++HSO;

(3)

二氧化碳和过氧化钠反应生成碳酸钠和氧气,化学方程式为;

(4)

稀溶液中氯化铵和氢氧化钠溶液反应的离子方程式为NH+OH-=NH3·H2O。

17. 离子键 2 复分解

【详解】试题分析:(1)钠和氮分别是活泼的金属和活泼的非金属,所以二者形成的化学键是离子键。

(2)氮化钠和水反应生成氨气,则另外一种生成物应该是氢氧化钠。所以氮化钠和盐酸反应的生成物应该是氯化钠和氯化铵,共计是2种盐。

(3)氮化钠和水反应的方程式是Na3N+3H2O=3NaOH+NH3↑,所以该反应是复分解反应。

考点:考查化学键的有关判断、化学反应类型的有关判断等

点评:本题是基础性试题的考查,难度不大,主要是考查学生对教材基础知识的熟悉掌握程度,培养学生的答题能力,提高学习效率。

18. A 产生淡黄色沉淀 Na2S+Cl2=2NaCl+S↓ 吸收氯气,防止污染大气 ①③④ 下层为紫色 2I﹣+Cl2=2Cl﹣+I2

【分析】可以从置换反应判断元素非金属性强弱分析,氯气能把硫元素从其硫化钠溶液中置换出来,也可以利用非金属与氢气化合的难易程度、气态氢化物的稳定性、最高价氧化物的水化物的酸性、非金属单质之间的置换反应等来判断非金属性的强弱;结合实验装置,A为氯气发生装置,饱和食盐水的洗气瓶为除去氯气中混有氯化氢的装置,B为性质实验装置,C为尾气吸收装置,据此解答。

【详解】(1)要在B中发生氯气置换出硫的反应,在给定试剂中只能选取Na2S溶液,发生的是置换反应,离子方程式为:Cl2+S2﹣═2Cl﹣+S↓;反应中有淡黄色沉淀生产;

故答案为A;产生淡黄色沉淀;Na2S+Cl2=2NaCl+S↓;

(2)氯气为有毒气体,要进行尾气处理,氯气能与氢氧化钠溶液反应,所以装置C中盛放烧碱溶液的作用是吸收氯气,防止污染大气;

故答案为吸收氯气,防止污染大气;

(3)能证明氯元素比硫元素非金属性强的依据①氯原子比硫原子更容易获得电子形成离子,得电子能力越强非金属性越强,故正确;②通过最高价含氧酸的酸性可以比较非金属性,不能比较其氧化性,故错误;③S2﹣比Cl﹣还原性强,根据阴离子的还原性越弱非金属性越强来判断,故正确;④氢化物越稳定,非金属性越强,故正确,所以①③④,

故答案为①③④;

(4)氯气与碘化钾反应生成单质碘,加CCl4试剂,溶液会分层,下层为碘单质和CCl4,所以下层呈紫色,其反应的离子方程式为:2I﹣+Cl2=2Cl﹣+I2,

故答案为下层为紫色;2I﹣+Cl2=2Cl﹣+I2。

19. 蒸馏烧瓶 饱和食盐水 白色沉淀 吸收未反应的氯气 溶液变棕黄色 被置换出来的I2在KI溶液中溶解度较大,所以溶液颜色逐渐加深,但随着反应KI被消耗,平衡I2(S)+ I-I3-(aq)向左移动,碘在水中的溶解度较小,所以部分碘以沉淀的形式析出 HIO3(或KIO3、HIO、KIO均可) +5 取样,滴加淀粉溶液,振荡均匀后再逐滴加入氯水并振荡

【详解】(1)仪器A的名称是蒸馏烧瓶;由于盐酸具有挥发性,用MnO2和浓盐酸共热制得的Cl2中混有HCl,故B是用来除去氯气中的氯化氢气体,B中的试剂是饱和食盐水。

(2)氯气与KI溶液反应之后,剩余的氯气进入硝酸银溶液,生成氯化银白色沉淀,故当D装置中出现白色沉淀时,停止加热;氯气有毒,会污染大气,故E中NaOH溶液的作用是吸收未反应的氯气,防止污染大气。

(3)氯气开始进入C时,Cl2将碘离子氧化成单质碘,所以C中观察到溶液变棕黄色;不断向C中通入氯气,看到溶液颜色逐渐加深,后来出现深褐色沉淀,产生这些现象的原因是:被置换出来的I2在KI溶液中溶解度较大,所以溶液颜色逐渐加深,但随着反应KI被消耗,平衡I2(S)+ I-I3-(aq)向左移动,碘在水中的溶解度较小,所以部分碘以沉淀的形式析出。

(4)氯气过量时会将碘继续氧化成HIO3,发生的反应为5Cl2+I2+6H2O=10HCl+2HIO3;

C中原KI物质的量为0.005L×0.5mol/L=0.0025mol,根据I守恒,所得含碘物质中碘原子物质的量为0.0025mol,设KI中I元素被氯气氧化后的化合价为x;Na2S2O3的物质的量为0.6250mol/L×0.024L=0.015mol,根据反应I2+2S2O32-=2I-+ S4O62-,则n(I2)=0.0075mol,根据I守恒,x价碘原子为0.0025mol,则与x价碘原子反应的碘离子物质的量为0.0075mol×2-0.0025mol=0.0125mol,根据得失电子守恒0.0025molx=0.0125mol×1,解得x=5,所以含碘物质中碘元素的化合价为+5价。

(5)根据上述实验过程,检验某溶液中是否含有I-的合理操作是:取样,滴加淀粉溶液,振荡均匀后再逐滴加入氯水并振荡。

20. Mg+2H+=Mg2++H2↑、2Al+6H+=2Al3++3H2↑ Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O 。

【分析】从图中横坐标可以看出,当加入氢氧化钠时,即可产生沉淀,沉淀不断增加,沉淀为氢氧化镁和氢氧化铝,直到沉淀最大值;加入50mL氢氧化钠溶液后继续滴加氢氧化钠溶液,则氢氧化铝溶解,生成偏铝酸钠,则5.8g沉淀是Mg(OH)2。据此解答。

【详解】(1)镁铝合金与盐酸反应,生成镁离子、铝离子,其离子反应方程式分别为:Mg+2H+=Mg2++H2↑,2Al+6H+=2Al3++3H2↑,故答案为:Mg+2H+=Mg2++H2↑,2Al+6H+=2Al3++3H2↑;

(2)Al(OH)3的质量为:9.7g-5.8g=3.9g,则物质的量为:,根据Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,NaOH溶液的物质的量为0.05mol,则NaOH溶液的物质的量浓度为:,故答案为:;;

(3)氢氧化铝溶解,生成偏铝酸钠,其反应的化学方程式为:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,故答案为:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O;

(4)Mg(OH)2的物质的量为:,由元素守恒可知,镁的物质的量为:,则镁的质量为:,铝的质量为:,则合金中镁的质量分数为:,故答案为:。

21. Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O 5.1g 6mol/L 5mol/L 20

【分析】根据图象可知,oa段为过量的盐酸与NaOH反应,AB段为镁离子、铝离子与NaOH的反应,BC段为氢氧化铝与NaOH的反应。

【详解】(1) BC段为氢氧化铝与NaOH的反应,生成偏铝酸钠和水,反应的离子方程式为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;

(2) BC段减少的为氢氧化铝沉淀,质量为7.8g,物质的量为0.1mol,即n(Al)=0.1mol;则氢氧化镁的质量为5.8g,物质的量为0.1mol即n(Mg)=0.1mol;合金的质量为24×0.1+27×0.1=5.1g;

(3)根据方程Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,消耗20mL的NaOH时的物质的量为0.1mol,则c(NaOH)=0.1mol÷0.02L=5mol/L;B点时,溶液刚好为NaCl溶液,此时消耗n(NaOH)=5×0.12=0.6mol,c(HCl)=0.6÷0.1=6mol/L;

(4)由(3)得出的结论,c(NaOH)=5mol/L;

(5) n(Mg)=n(Al)=0.1mol,消耗的盐酸为0.5mol,100mL溶液中含有n(HCl)=0.6mol,则剩余n(HCl)=0.1mol,此时消耗V(NaOH)=0.1÷5=0.02L,即20mL。

【点睛】通过BC段消耗的氢氧化钠的体积计算出NaOH的浓度,再计算盐酸的浓度。

一、单选题

1.下列微粒中,质量数为中子数的两倍的是

A.12C2H4 B.18O3 C.16O3H- D.14N1H3

2.关于氢键,下列说法正确的是( )

A.分子间形成的氢键使物质的熔点和沸点升高

B.冰中存在氢键,水中不存在氢键

C.每一个水分子内含有两个氢键

D.H2O是一种非常稳定的化合物,这是由于氢键所致

3.下列各组物质中,都属于离子化合物的一组是

A.Na2O2 HBr B.Br2 Na2O C.KCl NaOH D.HF H2O

4.2016年IUPAC将第117号元素命名为Ts,中文名“石田”,音tian。下列说法中,不正确的是

A.Ts的最外层电子数是7

B.Ts的单质在常温下是气体

C.Ts在同族元素中非金属性最弱

D.Ts在同族元素中原子半径最大

5.下列说法正确的是

A.氘(D)原子核外有2个电子 B.O2与O3互为同分异构体

C.1H与D互称同素异形体 D.1H218O与D216O的相对分子质量相同

6.为了庆祝元素周期表诞生150周年,联合国宣布将2019年定为国际化学元素周期表年,元素Og中文名为氡,是一种人工合成的稀有气体元素,下列正确的是( )

A.核外电子数是118 B.中子数是295

C.质量数是177 D.第六周期0族元素

7.下列说法正确的是

A.和是同位素,核反应属于化学变化

B.同温、同压、同体积的CO和NO含有的质子数相等

C.2.0gH218O与D2O的混合物中所含中子数为NA

D.钯(Pd)元素的原子序数为46,钯是第4周期元素

8.将由NaOH、BaCl2、Al2(SO4)3三种固体组成的混合物溶于足量的水中,充分溶解,向混合溶液中滴加1mol·L﹣1的稀硫酸,加入稀硫酸的体积与生成沉淀的质量关系如图所示.下列有关判断不正确的是

A.AB段发生反应的离子方程式为:Ba2++SO42—═BaSO4↓

B.E点对应横坐标稀硫酸的体积为70 mL

C.D点表示的沉淀的化学式为Al(OH)3、BaSO4

D.E点沉淀比A点沉淀质量大2.33g

9.下列说法正确的是

A.将少量溴水加入KI溶液中,再加入CCl4,振荡静置,可观察到下层液体呈紫色,证明Br2的氧化性强于I2

B.SO2能使紫色酸性高锰酸钾溶液褪色,证明SO2具有漂白性

C.SO2和SO3混合气体通入Ba(NO3)2溶液可得到BaSO3和BaSO4

D.向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液颜色变成棕黄色,说明氯水中含有HClO

10.下列含有共价键的盐是

A. B. C. D.

11.短周期主族元素R、X、Y、Z的原子序数依次增大,由这四种元素组成的某化合物的结构式如图所示(←表示单原子提供2个电子形成配位键)。R、X、Y原子最外层电子数之和等于Z原子的电子数。下列说法正确的是

A.原子半径:Z>Y>X>R

B.简单氢化物水溶液的pH:Z<Y

C.最高正价:R<X<Y<Z

D. 分子中每个原子最外层都达到8电子结构

12.下列化合物中只有共价键的是( )

A.NaCl B.NaOH

C.(NH4)2SO4 D.H2SO4

13.下列各组微粒半径大小顺序正确的是

A. B. C. D.

14.在下列化学反应中既有离子键、极性键、非极性键断裂,又有离子键、极性键、非极性键形成的是

A.Cl2+H2O=HClO+HCl

B.Mg3N2+6H2O=3Mg(OH)2↓+2NH3↑

C.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑

D.NH4Cl+NaOHNaCl+NH3↑+H2O

15.下列叙述正确的有

①将FeC13溶液滴入沸腾的水中,得到带正电荷的氢氧化铁胶体

②CO2、NO2、P2O5均属于酸性氧化物

③离子化合物中不一定含有金属元素

④SO2、SO3、FeC12、FeC13均可通过化合反应制得

⑤用一束可见光照射纳米铜材料,可观察到丁达尔现象

⑥爆炸、变色、导电一定属于化学变化

A.1项 B.2项 C.3项 D.4项

二、填空题

16.下面是同学们熟悉的物质:

①O2 ②干冰 ③NaBr ④H2SO4 ⑤Na2CO3⑥NH4Cl ⑦NaHSO4 ⑧Ne ⑨Na2O2 ⑩NaOH

(1)这些物质中,只含有共价键的是_______;只含有离子键的是_______;既含有共价键又含有离子键的是_______;不存在化学键的是_______;电解质有_______;非电解质有_______(填编号)

(2)NaHSO4在熔融状态下电离,破坏的化学键是_______,写出其电离方程式_______。

(3)写出②与⑨发生反应的化学方程式:_______。

(4)写出在稀溶液中⑥和⑩反应的离子方程式:_______。

17.氮化钠(Na3N)是科学家制备的一种重要的化合物,它与水作用可产生NH3。请回答下列问题:

(1)Na3N是由______键形成的化合物。

(2)Na3N与盐酸反应生成______种盐。

(3)Na3N与水的反应属于______反应。

三、实验题

18.为验证氯元素的非金属性比硫元素的非金属性强,某化学实验小组设计了如下实验,请回答下列问题:

(1)装置B中盛放的试剂是_____(填选项),实验现象为_____,化学反应方程式是_____.

A.Na2S溶液 B.Na2SO3溶液 C.Na2SO4溶液

(2)装置C中盛放烧碱稀溶液,目的是_____.

(3)能证明氯元素比硫元素非金属性强的依据为_____. (填序号)

①氯原子比硫原子更容易获得电子形成离子;

②次氯酸的氧化性比稀硫酸强;

③S2﹣比Cl﹣还原性强;

④HCl比H2S稳定.

(4)若B瓶中盛放KI溶液和CCl4试剂,实验后,振荡、静置,会出现的实验现象_____,写出反应的离子方程式_____.

19.某小组欲探究Cl2与KI溶液的反应,设计实验装置如下图。

已知:I2在水中溶解度很小,在KI溶液中溶解度显著增大,I2(S)+ I-I3-(aq)。

容器中盛放的试剂分别为:

A.MnO2

C.0.5000 mol/L的KI溶液

D.AgNO3溶液

E.NaOH溶液

F.浓盐酸

完成下列填空:

(1)仪器A的名称____________,B中的试剂是_________________。

(2)当D装置中出现__________________时,停止加热;E的作用是_______________。

(3)当氯气开始进入C时,C中看到的现象是____________________;不断向C中通入氯气,看到溶液颜色逐渐加深,后来出现深褐色沉淀,试运用平衡移动原理分析产生这些现象的原因___________________。

(4)持续不断地向C中通入氯气,看到C中液体逐渐澄清,最终呈无色。推测此时C中无色溶液里含碘物质的化学式_________________(此时溶液中只有一种含碘微粒)。

为确定含碘物质中碘元素的化合价,进行如下实验:

① 取反应后C中溶液5.00mL(均匀)于锥形瓶中,加入KI(过量)和足量稀硫酸。

②向上述锥形瓶中滴加淀粉指示剂,溶液变蓝,用0.6250 mol/L的Na2S2O3溶液滴定至蓝色刚好褪去,耗Na2S2O3溶液24.00 mL。

已知: I2+ 2 S2O32-=2 I-+ S4O62-

计算:碘元素的化合价为_______________。

(5)欲检验某溶液中是否含有I-,可使用的试剂为氯水和淀粉溶液。合理的实验操作为_________________________________。

四、计算题

20.将一定质量的镁铝合金投入100mL一定物质的量浓度的盐酸中,合金全部溶解,向所得溶液中滴加一定物质的量浓度的NaOH溶液至过量,生成沉淀的质量与加入的氢氧化钠溶液的体积关系如图所示。回答下列问题:

(1)写出镁铝合金与稀盐酸反应的离子方程式:___。

(2)当沉淀达到最大时,Al(OH)3的物质的量为___,所用NaOH溶液的物质的量浓度为___。

(3)沉淀溶解时,所涉及的反应化学方程式为___。

(4)该合金中镁的质量分数为___。

21.将一定质量的Mg-Al合金投入100mL一定物质的量浓度的某HCl溶液中,充分反应。向反应后的溶液中逐滴加入一定物质的量浓度的NaOH溶液,生成沉淀的质量与所加NaOH溶液的体积关系如下图。回答下列问题:

(1)写出BC段反应的离子方程式为____________________________。

(2)原Mg-Al合金的质量是_____________。

(3)原HCl溶液的物质的量浓度是________________。

(4)所加NaOH溶液的物质的量浓度是____________。

(5)a=______。

参考答案:

1.A

【详解】A.12C2H4的质量数为12+2×4=20,质子数为6+1×4=10,中子数=质量数-质子数=10,质量数为中子数的两倍,故A正确;

B .18O3的质量数为18×3=54,电子数为8×3=24,中子数为10×3=30,故B错误;

C.16O3H-的质量数为16+3=19,质子数为8+1=9,中子数=质量数-质子数=10,故C错误;

D. 14N1H3的质量数为14+3×1=17,质子数为7+1×3=10,中子数=质量数-质子数=7,故D错误;

故选:A。

2.A

【详解】A. 氢键的存在使分子间作用力加强,物质的熔点和沸点升高,故A正确;

B.冰和水都是由水分子构成,冰中存在氢键,水中也存在氢键,故B错误;

C.氢键为分子间作用力,水分子内部为O原子和H原子之间形成的共价键,故C错误;

D.H2O是一种非常稳定的化合物,这是由于H-O键键能较大所致,故D错误;

故答案为A。

【点睛】氢键是一种分子间作用力,不是化学键,其作用力比分子间作用力强,含有氢键的物质熔沸点较高。

3.C

【分析】离子化合物一般是由活泼金属和活泼的非金属形成的,可据此回答。

【详解】A.Na2O2 含有离子键和共价键,是离子化合物,HBr只含有共价键,是共价化合物,A错误;

B.Br2只含有共价键,属于单质,Na2O含有离子键,是离子化合物,B错误;

C.KCl含有离子键,是离子化合物,NaOH含有离子键和共价键,是离子化合物,C正确;

D.HF和H2O只含有共价键,是共价化合物,D错误;

故选C。

【点睛】一般情况下,活泼金属与活泼非金属之间易形成离子键,非金属元素之间易形成共价键;共价化合物中只含有共价键,离子化合物一定含有离子键,可能含有共价键。

4.B

【分析】现行周期表最后一种元素为118号元素,则117号元素位于第七周期VIIA族。

【详解】A.Ts位于第七周期VIIA族,则最外层电子数是7,A说法正确;

B.VIIA族元素随原子序数越大,单质由气体递变为固体,碘为固体,则Ts的单质在常温下是固体,B说法错误;

C.VIIA族元素随原子序数越大,非金属性逐渐减弱,则Ts在同族元素中非金属性最弱,C说法正确;

D.Ts在同族元素中核外电子层数最大,则原子半径最大,D说法正确;

答案为B。

5.D

【详解】A. 氘(D)即H,故原子核外有1个电子,A错误;

B. O2与O3是组成元素相同,结构不同,性质不同的两种单质,属于同素异形体,B错误;

C.质子数相同中子数不同的核素互为同位素,1H与D互称同位素,C错误;

D. 1H218O与D216O的相对分子质量分别为1×2+18=20、2×2+16=20,故相同,D正确;

答案选D。

6.A

【详解】A.核外电子数=质子数,元素Og的质子数为118,故核外电子数为118,A正确;

B.中子数=质量数-质子数,中子数为:295-118=177,故B错误;

C.元素符号左上角的数字为质量数,Og的质量数为295,C错误;

D.根据每周期元素的种类,2+8+8+18+18+32+32=118,该元素属于第七周期零族元素,D错误;

答案选A。

7.C

【详解】A. 质子数相同而中子数不同的同一元素的不同核素互称同位素,和是同位素,化学变化中有新物质生成,而核反应没有新物质生成,故核反应不属于化学变化,故A错误;

B. 同温、同压、同体积的CO和NO的物质的量相同,而一个CO分子含有14个质子,一个NO分子含有15个质子,故同温、同压、同体积的CO和NO含有的质子数不相等,故B错误;

C. H218O与D2O的摩尔质量均为20g/mol,故20gH218O与D2O的物质的量均为1mol,且两者中均含10个中子,故1molH218O与D2O的混合物中含10NA个中子,故C正确;

D. 稀有气体元素氪为36号元素,氙为54号元素,它们分别位于第4周期、第5周期,钯(Pd)元素的原子序数为46,比氪的原子序数大,比氙的原子序数小,故其应位于第5周期,故D错误;

故选C。

8.A

【详解】试题分析:A.由图象可知,BC段加入硫酸,没有沉淀生成,说明是硫酸与NaOH发生反应,则AB段发生生成硫酸钡沉淀和水的反应,离子反应为Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,A项错误;B.C到D的过程是AlO2-生成Al(OH)3沉淀的过程,发生反应AlO2-+H2O+H+=Al(OH)3↓,D到E的过程是氢氧化铝溶解的过程,发生反应Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O,根据离子方程式,生成沉淀和沉淀溶解消耗氢离子的比值为1:3,所以E点对应的体积为40+30=70mL,B项正确;C.根据上述分析,D点表示的沉淀的化学式为Al(OH)3、BaSO4,C项正确;D.根据离子反应Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,10mL硫酸的物质的量为0.01mol,生成0.01mol硫酸钡沉淀,则E点沉淀比A点沉淀质量大2.33g,D项正确;答案选A。

【考点定位】考查离子反应,物质的化学性质。

【名师点睛】本题考查离子反应,物质的化学性质等知识。由图象可知,AB段发生生成硫酸钡沉淀和水的反应,离子反应为Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,BC段发生酸碱中和,离子方程式为H++OH-=H2O;CD段发生偏铝酸根离子与酸的反应,离子反应为AlO2-+H++H2O=Al(OH)3↓;DE段发生氢氧化铝与酸的反应,离子方程式为Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O,据此解答即可。

9.A

【详解】A.将少量溴水加入KI溶液中,发生:Br2+2KI=2KBr+I2,再加入CCl4,振荡静置,可观察到下层液体呈紫色,是碘的四氯化碳溶液,证明Br2的氧化性强于I2,故A正确;

B.二氧化硫具有漂白性的原理是SO2与H2O反应生成H2SO3,H2SO3和有机色素结合,生成了不稳定的无色化合物。SO2能使紫色酸性高锰酸钾溶液褪色,SO2被氧化成硫酸根离子,证明SO2具有还原性,故B错误;

C.3SO2+2NO+2H2O+3Ba2+=3BaSO4↓+2NO+4H+,三氧化硫溶于水生成硫酸,硫酸根离子与钡离子反应生成硫酸钡沉淀,所以SO2和SO3混合气体通入Ba(NO3)2溶液得到的只有BaSO4沉淀,故C错误;

D.向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液颜色变成棕黄色,2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,说明氯水具有氧化性,故D错误;

故选A。

10.C

【详解】和属于盐,中含有N-H共价键,而过氧化氢属于氧化物,氢氧化钠属于碱,以上两种物质不属于盐,故答案为C。

11.B

【分析】R、Z原子形成1个单键,推知R、Z原子最外层有1个或7个电子,Y原子除配位键外形成3个单键,价层还有1个孤电子对,说明Y原子最外层有5个电子,X原子最外层有3个电子,结合原子最外层电子数和原子序数关系推知,R为H,X为B,Y为N,Z为F。

【详解】A.主族元素同一周期从左向右原子半径逐渐减小,主族元素同一主族从上到下原子半径逐渐增大,因此B、N、F、H的原子半径依次减小,则X>Y>Z> R ,故A选项错误;

B.Y、Z的简单氢化物分别为、HF,的水溶液显碱性,HF的水溶液显酸性,因此简单氢化物水溶液的pH:Z<Y ,故B选项正确;

C.氟元素的非金属性最强,但氟没有最高正化合价,故C选项错误;

D. 为,分子中B原子最外层只有6个电子,属于缺电子分子,故D选项错误。

故选B选项。

12.D

【详解】A. NaCl中只有离子键,故A不符;

B. NaOH中有离子键和共价键,故B不符;

C. (NH4)2SO4中有离子键和共价键,故C不符;

D. H2SO4只有共价键,故选D;

故选D。

13.C

【详解】A.同周期元素核电荷数越大半径越小,故应为,故A错误;

B.阳离子的半径比对应原子半径小,所以微粒半径:Ca2+

D.阴离子的半径比对应原子的半径大,所以微粒半径,故D错误;

故选C。

14.C

【分析】一般金属元素与非金属元素形成离子键,同种非金属元素之间形成非极性共价键,不同非金属元素之间形成极性共价键,铵盐中铵根离子和酸根离子之间存在离子键,据此分析解答。

【详解】A.没有离子键的断裂与形成,也没有非极性键的形成,A不正确;

B.没有非极性键的断裂与形成,B不正确;

C.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑中有离子键、极性键、非极性键断裂,又有离子键、极性键、非极性键形成,故C正确;

D.没有非极性键的断裂与形成,D不正确;

答案选C。

15.B

【详解】①将FeC13溶液滴入沸腾的水中,得到氢氧化铁胶体,胶体不带电,氢氧化铁胶体的胶粒带正电荷,错误;

②能与碱反应生成盐和水的氧化物是酸性氧化物,CO2、P2O5均属于酸性氧化物,NO2不是酸性氧化物,错误;

③离子化合物中不一定含有金属元素,例如氯化铵等,正确;

④硫和氧气化合生成SO2,二氧化硫和氧气化合生成SO3,铁和氯化铁化合生成FeCl2,铁和氯气化合生成FeCl3,因此均可通过化合反应制得,正确;

⑤纳米铜材料不是胶体,用一束可见光照射纳米铜材料,不能观察到丁达尔现象,错误;

⑥导电:有物理变化如:金属导电,例如:铜通电后仍为铜,无新物质生成;自行车车胎爆炸是物理变化,是气压过大造成;活性炭吸附能使溶液褪色,是物理变化,错误;

答案选B。

16.(1) ①②④ ③ ⑤⑥⑦⑨⑩ ⑧ ③④⑤⑥⑦⑨⑩ ②

(2) 离子键 NaHSO4=Na++HSO

(3)

(4)NH+OH-=NH3·H2O

【分析】一般来说活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键,不同非金属元素之间易形成极性共价键,同种非金属元素之间易形成非极性共价键,单原子分子中不含化学键;NaHSO4溶于水电离出钠离子、氢离子和硫酸根离子,NaHSO4在熔融状态下电离成钠离子和硫酸氢根离子,破坏了离子键。

各物质的化学键所属类别①O2中O原子之间只存在非极性共价键,属于单质;②干冰为二氧化碳,原子之间存在只有共价键,属于非电解质;③NaBr中钠离子和溴离子之间只存在离子键,属于离子化合物,属于电解质;④H2SO4中S原子和O原子、O原子和H原子之间存在极性共价键,属于共价化合物,属于电解质;⑤Na2CO3中钠离子和碳酸根离子之间存在离子键、C原子和O原子之间存在极性共价键,属于离子化合物,属于电解质;⑥NH4Cl中铵根离子和氯离子之间存在离子键、N原子和H原子之间存在极性共价键,属于离子化合物,属于电解质;⑦NaHSO4中钠离子和硫酸氢根离子之间存在离子键、S原子和O原子之间存在共价键,属于离子化合物,属于电解质;⑧Ne中不存在化学键,属于稀有气体;⑨Na2O2中钠离子和过氧根离子之间存在离子键、O原子之间存在非极性共价键,属于离子化合物,属于电解质;⑩NaOH中钠离子和氢氧根离子之间存在离子键、O原子和H原子之间存在极性键,属于离子化合物,属于电解质;

(1)

这些物质中,只含有共价键的是①②④;只含有离子键的是③;既含有共价键又含有离子键的是⑤⑥⑦⑨⑩;不存在化学键的是⑧;电解质有③④⑤⑥⑦⑨⑩;非电解质有②;

(2)

NaHSO4在熔融状态下电离成钠离子和硫酸氢根离子,破坏了离子键,其电离方程式NaHSO4=Na++HSO;

(3)

二氧化碳和过氧化钠反应生成碳酸钠和氧气,化学方程式为;

(4)

稀溶液中氯化铵和氢氧化钠溶液反应的离子方程式为NH+OH-=NH3·H2O。

17. 离子键 2 复分解

【详解】试题分析:(1)钠和氮分别是活泼的金属和活泼的非金属,所以二者形成的化学键是离子键。

(2)氮化钠和水反应生成氨气,则另外一种生成物应该是氢氧化钠。所以氮化钠和盐酸反应的生成物应该是氯化钠和氯化铵,共计是2种盐。

(3)氮化钠和水反应的方程式是Na3N+3H2O=3NaOH+NH3↑,所以该反应是复分解反应。

考点:考查化学键的有关判断、化学反应类型的有关判断等

点评:本题是基础性试题的考查,难度不大,主要是考查学生对教材基础知识的熟悉掌握程度,培养学生的答题能力,提高学习效率。

18. A 产生淡黄色沉淀 Na2S+Cl2=2NaCl+S↓ 吸收氯气,防止污染大气 ①③④ 下层为紫色 2I﹣+Cl2=2Cl﹣+I2

【分析】可以从置换反应判断元素非金属性强弱分析,氯气能把硫元素从其硫化钠溶液中置换出来,也可以利用非金属与氢气化合的难易程度、气态氢化物的稳定性、最高价氧化物的水化物的酸性、非金属单质之间的置换反应等来判断非金属性的强弱;结合实验装置,A为氯气发生装置,饱和食盐水的洗气瓶为除去氯气中混有氯化氢的装置,B为性质实验装置,C为尾气吸收装置,据此解答。

【详解】(1)要在B中发生氯气置换出硫的反应,在给定试剂中只能选取Na2S溶液,发生的是置换反应,离子方程式为:Cl2+S2﹣═2Cl﹣+S↓;反应中有淡黄色沉淀生产;

故答案为A;产生淡黄色沉淀;Na2S+Cl2=2NaCl+S↓;

(2)氯气为有毒气体,要进行尾气处理,氯气能与氢氧化钠溶液反应,所以装置C中盛放烧碱溶液的作用是吸收氯气,防止污染大气;

故答案为吸收氯气,防止污染大气;

(3)能证明氯元素比硫元素非金属性强的依据①氯原子比硫原子更容易获得电子形成离子,得电子能力越强非金属性越强,故正确;②通过最高价含氧酸的酸性可以比较非金属性,不能比较其氧化性,故错误;③S2﹣比Cl﹣还原性强,根据阴离子的还原性越弱非金属性越强来判断,故正确;④氢化物越稳定,非金属性越强,故正确,所以①③④,

故答案为①③④;

(4)氯气与碘化钾反应生成单质碘,加CCl4试剂,溶液会分层,下层为碘单质和CCl4,所以下层呈紫色,其反应的离子方程式为:2I﹣+Cl2=2Cl﹣+I2,

故答案为下层为紫色;2I﹣+Cl2=2Cl﹣+I2。

19. 蒸馏烧瓶 饱和食盐水 白色沉淀 吸收未反应的氯气 溶液变棕黄色 被置换出来的I2在KI溶液中溶解度较大,所以溶液颜色逐渐加深,但随着反应KI被消耗,平衡I2(S)+ I-I3-(aq)向左移动,碘在水中的溶解度较小,所以部分碘以沉淀的形式析出 HIO3(或KIO3、HIO、KIO均可) +5 取样,滴加淀粉溶液,振荡均匀后再逐滴加入氯水并振荡

【详解】(1)仪器A的名称是蒸馏烧瓶;由于盐酸具有挥发性,用MnO2和浓盐酸共热制得的Cl2中混有HCl,故B是用来除去氯气中的氯化氢气体,B中的试剂是饱和食盐水。

(2)氯气与KI溶液反应之后,剩余的氯气进入硝酸银溶液,生成氯化银白色沉淀,故当D装置中出现白色沉淀时,停止加热;氯气有毒,会污染大气,故E中NaOH溶液的作用是吸收未反应的氯气,防止污染大气。

(3)氯气开始进入C时,Cl2将碘离子氧化成单质碘,所以C中观察到溶液变棕黄色;不断向C中通入氯气,看到溶液颜色逐渐加深,后来出现深褐色沉淀,产生这些现象的原因是:被置换出来的I2在KI溶液中溶解度较大,所以溶液颜色逐渐加深,但随着反应KI被消耗,平衡I2(S)+ I-I3-(aq)向左移动,碘在水中的溶解度较小,所以部分碘以沉淀的形式析出。

(4)氯气过量时会将碘继续氧化成HIO3,发生的反应为5Cl2+I2+6H2O=10HCl+2HIO3;

C中原KI物质的量为0.005L×0.5mol/L=0.0025mol,根据I守恒,所得含碘物质中碘原子物质的量为0.0025mol,设KI中I元素被氯气氧化后的化合价为x;Na2S2O3的物质的量为0.6250mol/L×0.024L=0.015mol,根据反应I2+2S2O32-=2I-+ S4O62-,则n(I2)=0.0075mol,根据I守恒,x价碘原子为0.0025mol,则与x价碘原子反应的碘离子物质的量为0.0075mol×2-0.0025mol=0.0125mol,根据得失电子守恒0.0025molx=0.0125mol×1,解得x=5,所以含碘物质中碘元素的化合价为+5价。

(5)根据上述实验过程,检验某溶液中是否含有I-的合理操作是:取样,滴加淀粉溶液,振荡均匀后再逐滴加入氯水并振荡。

20. Mg+2H+=Mg2++H2↑、2Al+6H+=2Al3++3H2↑ Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O 。

【分析】从图中横坐标可以看出,当加入氢氧化钠时,即可产生沉淀,沉淀不断增加,沉淀为氢氧化镁和氢氧化铝,直到沉淀最大值;加入50mL氢氧化钠溶液后继续滴加氢氧化钠溶液,则氢氧化铝溶解,生成偏铝酸钠,则5.8g沉淀是Mg(OH)2。据此解答。

【详解】(1)镁铝合金与盐酸反应,生成镁离子、铝离子,其离子反应方程式分别为:Mg+2H+=Mg2++H2↑,2Al+6H+=2Al3++3H2↑,故答案为:Mg+2H+=Mg2++H2↑,2Al+6H+=2Al3++3H2↑;

(2)Al(OH)3的质量为:9.7g-5.8g=3.9g,则物质的量为:,根据Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,NaOH溶液的物质的量为0.05mol,则NaOH溶液的物质的量浓度为:,故答案为:;;

(3)氢氧化铝溶解,生成偏铝酸钠,其反应的化学方程式为:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,故答案为:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O;

(4)Mg(OH)2的物质的量为:,由元素守恒可知,镁的物质的量为:,则镁的质量为:,铝的质量为:,则合金中镁的质量分数为:,故答案为:。

21. Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O 5.1g 6mol/L 5mol/L 20

【分析】根据图象可知,oa段为过量的盐酸与NaOH反应,AB段为镁离子、铝离子与NaOH的反应,BC段为氢氧化铝与NaOH的反应。

【详解】(1) BC段为氢氧化铝与NaOH的反应,生成偏铝酸钠和水,反应的离子方程式为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;

(2) BC段减少的为氢氧化铝沉淀,质量为7.8g,物质的量为0.1mol,即n(Al)=0.1mol;则氢氧化镁的质量为5.8g,物质的量为0.1mol即n(Mg)=0.1mol;合金的质量为24×0.1+27×0.1=5.1g;

(3)根据方程Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,消耗20mL的NaOH时的物质的量为0.1mol,则c(NaOH)=0.1mol÷0.02L=5mol/L;B点时,溶液刚好为NaCl溶液,此时消耗n(NaOH)=5×0.12=0.6mol,c(HCl)=0.6÷0.1=6mol/L;

(4)由(3)得出的结论,c(NaOH)=5mol/L;

(5) n(Mg)=n(Al)=0.1mol,消耗的盐酸为0.5mol,100mL溶液中含有n(HCl)=0.6mol,则剩余n(HCl)=0.1mol,此时消耗V(NaOH)=0.1÷5=0.02L,即20mL。

【点睛】通过BC段消耗的氢氧化钠的体积计算出NaOH的浓度,再计算盐酸的浓度。