第四章 第三节 影响气候的主要因素课件(共45张PPT)湘教版地理七年级上册

文档属性

| 名称 | 第四章 第三节 影响气候的主要因素课件(共45张PPT)湘教版地理七年级上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-06-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

第三节

影响气候的主要因素

第四章 世界的气候

新课导入

世界各地的气候为什么会千差万别呢?

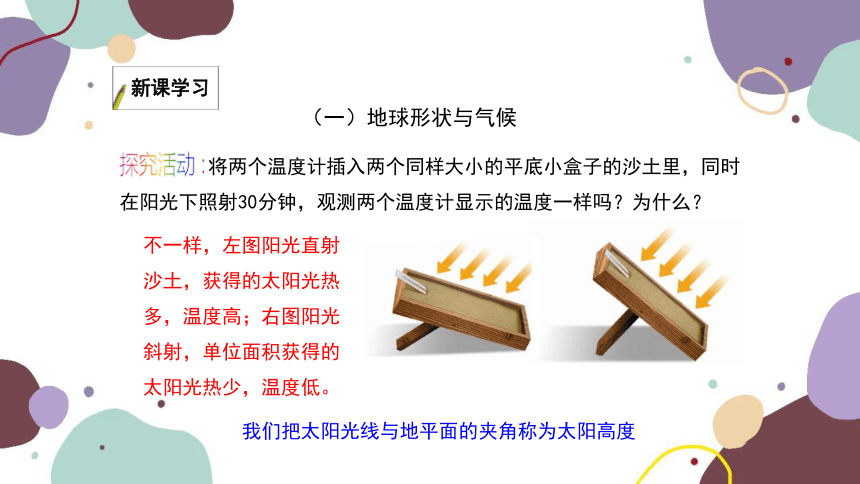

将两个温度计插入两个同样大小的平底小盒子的沙土里,同时在阳光下照射30分钟,观测两个温度计显示的温度一样吗?为什么?

新课学习

(一)地球形状与气候

探究活动 :

不一样,左图阳光直射沙土,获得的太阳光热多,温度高;右图阳光斜射,单位面积获得的太阳光热少,温度低。

我们把太阳光线与地平面的夹角称为太阳高度

新课学习

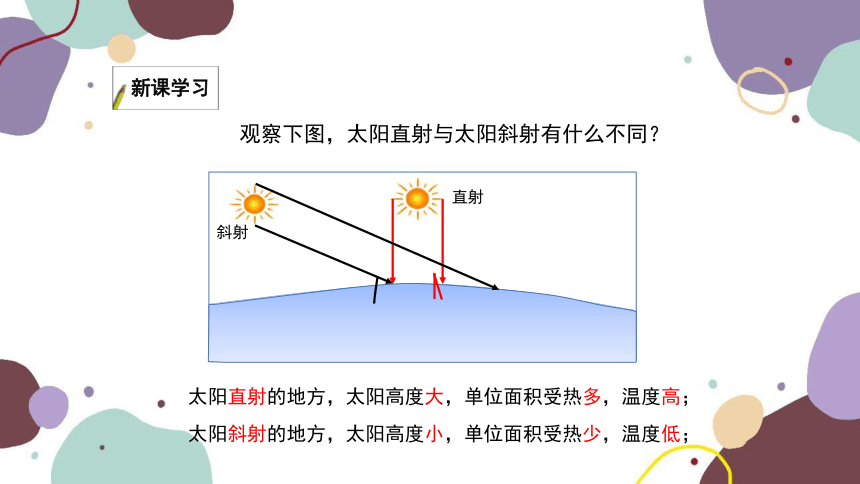

太阳直射的地方,太阳高度大,单位面积受热多,温度高;

太阳斜射的地方,太阳高度小,单位面积受热少,温度低;

直射

斜射

观察下图,太阳直射与太阳斜射有什么不同?

新课学习

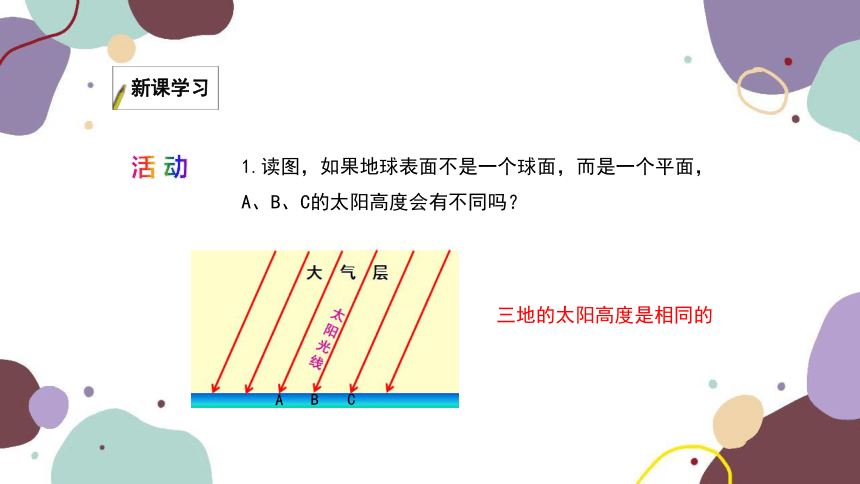

1.读图,如果地球表面不是一个球面,而是一个平面,A、B、C的太阳高度会有不同吗?

活 动

三地的太阳高度是相同的

A

B

C

新课学习

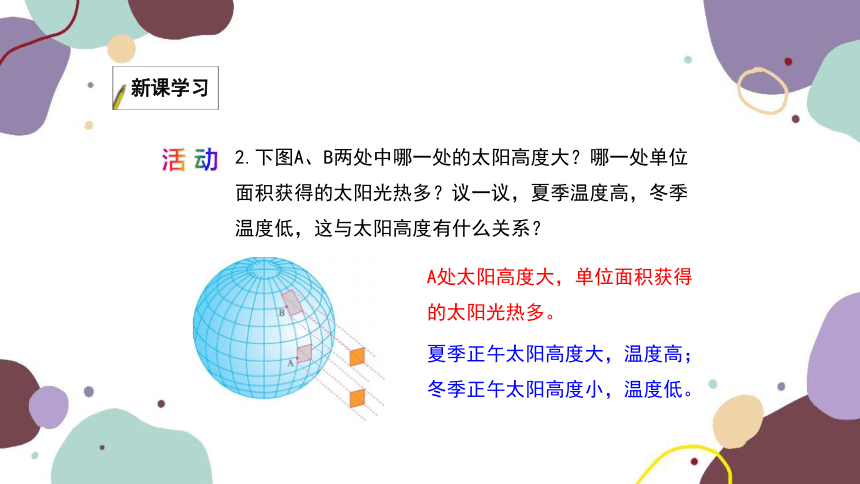

2.下图A、B两处中哪一处的太阳高度大?哪一处单位面积获得的太阳光热多?议一议,夏季温度高,冬季温度低,这与太阳高度有什么关系?

活 动

A处太阳高度大,单位面积获得的太阳光热多。

夏季正午太阳高度大,温度高;冬季正午太阳高度小,温度低。

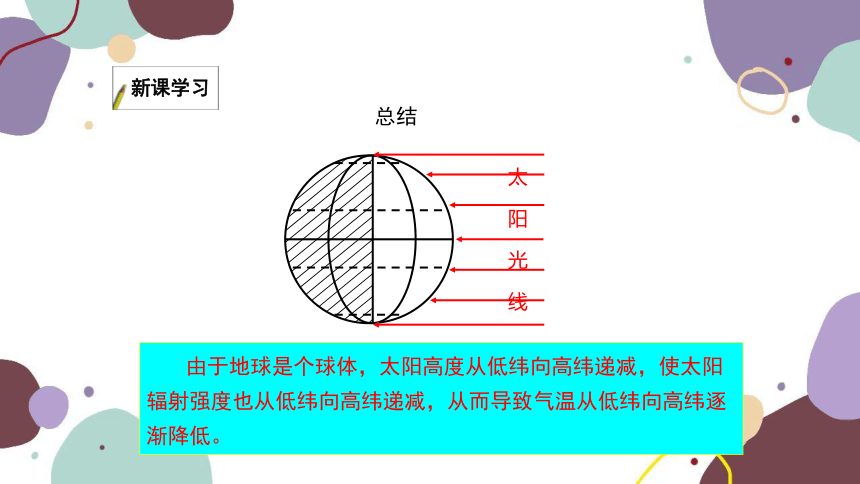

由于地球是个球体,太阳高度从低纬向高纬递减,使太阳辐射强度也从低纬向高纬递减,从而导致气温从低纬向高纬逐渐降低。

太 阳 光 线

新课学习

总结

新课学习

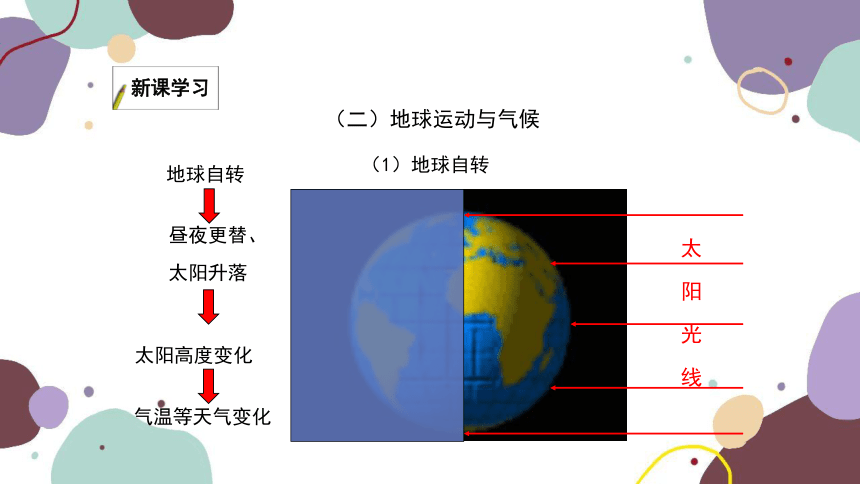

(二)地球运动与气候

太 阳 光 线

地球自转

太阳升落

昼夜更替、

太阳高度变化

气温等天气变化

(1)地球自转

新课学习

新课学习

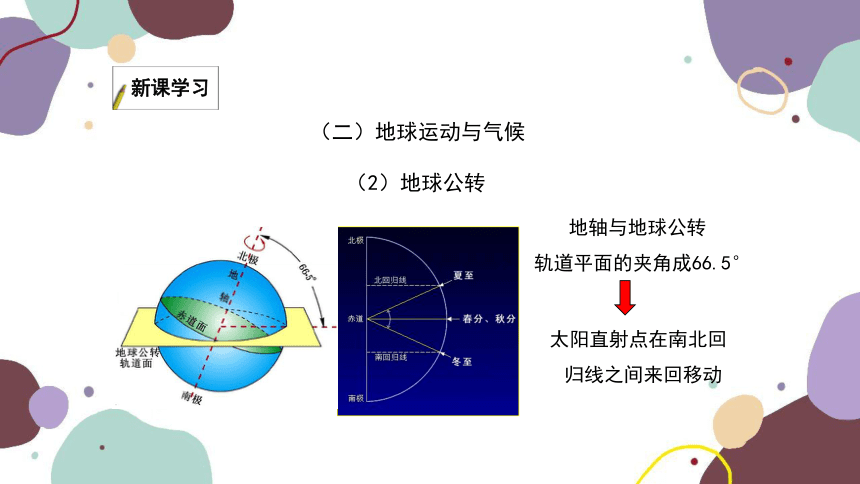

(2)地球公转

地轴与地球公转

轨道平面的夹角成66.5°

太阳直射点在南北回

归线之间来回移动

(二)地球运动与气候

新课学习

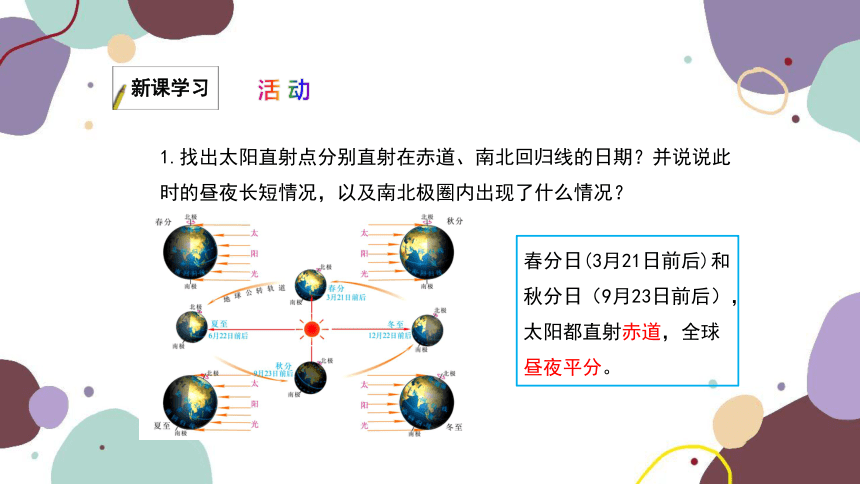

活 动

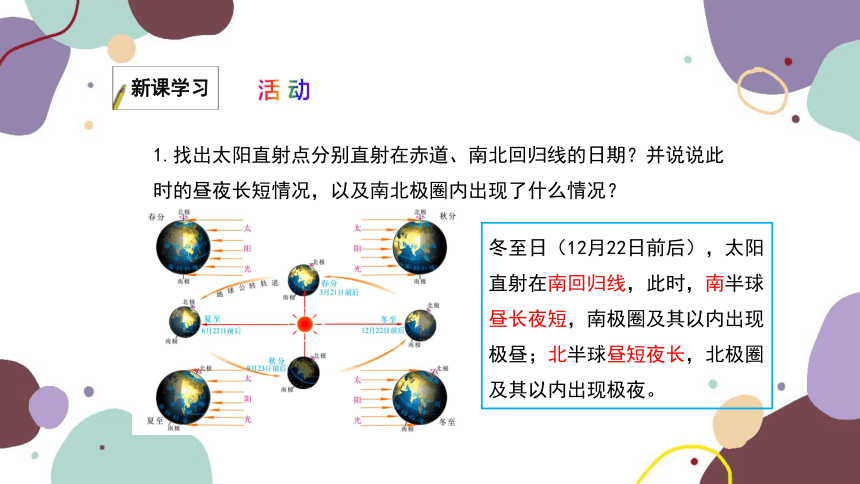

1.找出太阳直射点分别直射在赤道、南北回归线的日期?并说说此时的昼夜长短情况,以及南北极圈内出现了什么情况?

春分日(3月21日前后)和秋分日(9月23日前后),太阳都直射赤道,全球昼夜平分。

新课学习

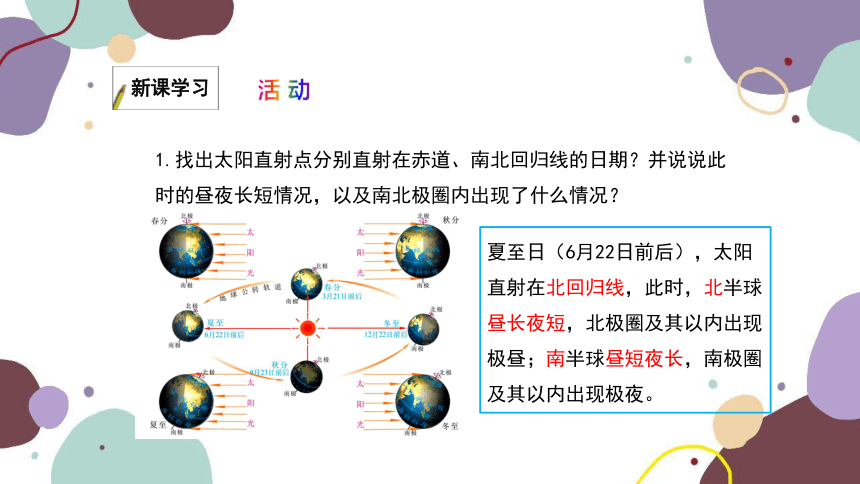

活 动

1.找出太阳直射点分别直射在赤道、南北回归线的日期?并说说此时的昼夜长短情况,以及南北极圈内出现了什么情况?

夏至日(6月22日前后),太阳直射在北回归线,此时,北半球昼长夜短,北极圈及其以内出现极昼;南半球昼短夜长,南极圈及其以内出现极夜。

新课学习

活 动

1.找出太阳直射点分别直射在赤道、南北回归线的日期?并说说此时的昼夜长短情况,以及南北极圈内出现了什么情况?

冬至日(12月22日前后),太阳直射在南回归线,此时,南半球昼长夜短,南极圈及其以内出现极昼;北半球昼短夜长,北极圈及其以内出现极夜。

新课学习

活 动

2.我国首都北京每年5月1日、10月1日的昼夜长短情况如何?

●

5月1日

●

10月1日

5月1日,地球运行到A和B之间,此时,北京昼长夜短;

A

B

C

D

10月1日,地球运行到C和D之间,此时,北京昼短夜长。

新课学习

极昼和极夜

极昼现象:极地地区出现一天之中太阳总在地平面以上的现象。

极夜现象:极地地区出现一天之中总是看不到太阳的现象。

新课学习

节气 日期 太阳直射点 昼夜长短情况(北半球)

春分日

夏至日

秋分日

冬至日

3月21日前后

6月22日前后

9月23日前后

12月22日前后

赤道(0°)

北回归线

( 23.5 °N )

赤道(0 °)

南回归线( 23.5 °S)

昼夜平分

昼长夜短

昼短夜长

昼夜平分

二分二至和太阳直射点的移动以及北半球昼夜长短变化的关系

新课学习

小 结

地球公转

太阳直射点的移动

正午太阳高度的变化

昼夜长短情况的变化

四季的变化

新课学习

地球上五带是如何划分的?

习惯上,人们根据各地获得太阳光热的多少,以及是否有太阳直射现象和极昼极夜现象,将地球表面划分为“五带”。

新课学习

新课学习

活 动

1.将地球上五带与其气候特征用直线连接起来。

气候的四季变化明显

气候终年炎热

气候终年寒冷

新课学习

活 动

2.在地球上的五带中,非洲、欧洲大部分位于哪一个带?在七大洲中,绝大部分位于南寒带的是哪一个洲?

非洲大部分位于热带;欧洲大部分位于北温带;绝大部分位于南寒带的是南极洲。

新课学习

活 动

3.比较地球上五带的差异,填写下表。

五带名称 范围 太阳直射情况 极昼、极夜现象

热 带

南、北温带

南、北寒带

南北回归线之间

有太阳直射现象

无极昼、极夜

南北回归线与南北极圈之间

无太阳直射现象

无极昼、极夜

无太阳直射现象

南北极圈与南北极点之间

有极昼、极夜

情境导入

夏天人们为什么喜欢去海边旅游?

气温低,较为凉爽

你能说明原因吗?

探究活动:观察下图,同时对水和沙子进行加热,两个烧杯的温度计有什么不同?

新课学习

(三)海陆分布与气候

水的温度上升较慢,沙子的温度上升较快。

水

沙子

新课学习

想一想:撤掉酒精灯,看看谁的温度下降的快?

水的温度下降的慢,沙子的温度下降的快。

结论:沙子升温快、降温也快;水升温慢,降温也慢。

新课学习

同理,说一说同纬度地区,陆地和海洋气温有什么差异?

同纬度地区,夏季,陆地气温高,海洋气温低;

冬季,陆地气温低,海洋气温高。

北半球:陆地月平均气温最高出现在7月,最低出现在1月;

海洋月平均气温最高出现在8月,最低出现在2月。

南半球:与北半球相反

新课学习

比较:伦敦、布鲁塞尔、柏林、华沙、基辅的气温年较差有何不同?对比分析,你发现了什么?

伦敦气温年较差为14℃,布鲁塞尔为16℃ ,柏林为20℃ ,华沙为23℃ ,基辅为26℃ 。

结论:内陆地区比沿海地区气温年较差大。

活 动

新课学习

一般来说,濒临海洋的地方气候湿润,但也有的地方好像不是这样……

是啊,有的地方虽靠近海洋,但风从大陆吹来,反而有可能成为沙漠……

读下面两个人的对话,为什么会有这种情况呢?

新课学习

一般而言,濒临海洋的地方气候湿润,但也有例外。如非洲西海岸和澳大利亚西海岸,因为这里的风是从陆地吹向海洋,是干燥的风,因此气候干燥。

非洲西海岸

读下面两个人的对话,为什么会有这种情况呢?

新课学习

(四)地形地势与气候

山脉对太阳辐射有遮挡作用,因此,阳坡气温高,阴坡气温低。

读图说一说,阳坡和阴坡气温一样高吗?

正 午 太 阳 光 线

阳坡

阴坡

新课学习

迎风坡

背风坡

迎风坡降水多,

背风坡降水少。属于地形雨。

右图中哪一处山坡降水多?此图属于哪一种降雨类型?

新课学习

山脉西侧景观

山脉东侧景观

安第斯山脉拦截了来自太平洋的湿润气流,西侧为迎风坡,降水多,表现为湿润景观;东侧为背风坡,降水少,表现为荒漠景观。

安第斯山脉南段东西两侧景观有什么不同?什么原因造成的?

新课学习

日本富士山的山顶和山脚下景观有何差异?说明了什么问题?

富士山山顶白雪皑皑,山脚下樱花灿烂。说明海拔越高,气温越低。

新课学习

一般情况下,海拔每上升100米,气温约下降0.6℃。

你 知 道 吗?

一山有四季,十里不同天

新课学习

活 动

1.某一山岭,山麓B处与山顶A处的垂直高差为5000米。如果B处的气温为20℃,那么A处的气温应该是多少摄氏度?

-10℃

A

B

新课学习

活 动

2.分析下表各种气候现象的主要影响因素,并填入相应的表格中。

气候现象 影响因素

天津的年降水量比乌鲁木齐多

青藏高原是我国夏季气温最低的地方

安第斯山脉南段西侧降水充沛,东侧降水稀少

赤道地区终年炎热,而南极大陆终年冰雪覆盖

海陆位置

地形地势

地形地势

地球形状

(纬度位置)

新课学习

(五)人类活动与气候

(1)通过改变地表状况,影响局部地区气候。

人工造林、修建水库能改善环境。

任意砍伐森林,可能使当地气候恶化。

新课学习

(2)城市“热岛效应”

城区气温比郊区高,风速比郊区小,雾和低云增多。

新课学习

(3)排放二氧化碳和氯氟化合物等,影响全球气候。

新课学习

地球在变暖

北极冰盖在逐年缩小

南极冰山脱离南极大陆的速度与日俱增,南极大陆冰盖的体积也迅速缩小。

新课学习

地球在变暖

长江源头姜根迪如冰川(1976年)

长江源头姜根迪如冰川(2010年)

近年来,由于全球气候变暖,冰川逐年萎缩,这直接影响湖泊和湿地的水源补给,湖泊、湿地面积不断缩小甚至干涸。

知识小结

影响气候的主要因素

二、地球运动与气候

一、地球形状与气候

三、海陆分布与气候

四、地形地势与气候

五、人类活动与气候

地球表面接受太阳光热的多少不同,导致温度高低不同

地球自转产生昼夜更替,地球公转产生了四季的变化

同纬度地区,夏季海洋气温低,陆地气温高;冬季反之

阳坡气温高,阴坡气温低;地势越高,气温越低;迎风坡降水多,背风坡降水少

1.世界气温由低纬向高纬递减,主要受下列哪种因素的影响( )

A.地球形状 B.地球运动

C.地表起伏 D.海陆分布

课堂练习

A

课堂练习

(1)图中表示春分日时地球的位置是( )

A.① B.② C.③ D.④

D

2.读下图,回答问题。

(2)当地球位于① 位置时,我国大部分地区处于( )

A.春季 B.夏季

C.秋季 D.冬季

B

3.我国西安与日本东京纬度位置大致相同,但西安气温年较差比东京大的原因是( )

A.洋流因素 B.地形因素

C.海陆因素 D.纬度位置

课堂练习

C

课堂练习

4.我国青藏高原与长江中下游平原纬度位置大致相同,但青藏高原年的平均气温比长江中下游平原低,影响的主要因素是( )

A.纬度位置 B.海陆位置

C.地形地势 D.人类活动

C

课堂练习

5.近年来,全球气候变暖,冰川逐年萎缩,这直接导致三江源地区( )

A.湖泊湿地面积不断缩小

B.水土流失得到缓解

C.野生动物数量增加

D.河流源头含沙量过大

A

第三节

影响气候的主要因素

第四章 世界的气候

新课导入

世界各地的气候为什么会千差万别呢?

将两个温度计插入两个同样大小的平底小盒子的沙土里,同时在阳光下照射30分钟,观测两个温度计显示的温度一样吗?为什么?

新课学习

(一)地球形状与气候

探究活动 :

不一样,左图阳光直射沙土,获得的太阳光热多,温度高;右图阳光斜射,单位面积获得的太阳光热少,温度低。

我们把太阳光线与地平面的夹角称为太阳高度

新课学习

太阳直射的地方,太阳高度大,单位面积受热多,温度高;

太阳斜射的地方,太阳高度小,单位面积受热少,温度低;

直射

斜射

观察下图,太阳直射与太阳斜射有什么不同?

新课学习

1.读图,如果地球表面不是一个球面,而是一个平面,A、B、C的太阳高度会有不同吗?

活 动

三地的太阳高度是相同的

A

B

C

新课学习

2.下图A、B两处中哪一处的太阳高度大?哪一处单位面积获得的太阳光热多?议一议,夏季温度高,冬季温度低,这与太阳高度有什么关系?

活 动

A处太阳高度大,单位面积获得的太阳光热多。

夏季正午太阳高度大,温度高;冬季正午太阳高度小,温度低。

由于地球是个球体,太阳高度从低纬向高纬递减,使太阳辐射强度也从低纬向高纬递减,从而导致气温从低纬向高纬逐渐降低。

太 阳 光 线

新课学习

总结

新课学习

(二)地球运动与气候

太 阳 光 线

地球自转

太阳升落

昼夜更替、

太阳高度变化

气温等天气变化

(1)地球自转

新课学习

新课学习

(2)地球公转

地轴与地球公转

轨道平面的夹角成66.5°

太阳直射点在南北回

归线之间来回移动

(二)地球运动与气候

新课学习

活 动

1.找出太阳直射点分别直射在赤道、南北回归线的日期?并说说此时的昼夜长短情况,以及南北极圈内出现了什么情况?

春分日(3月21日前后)和秋分日(9月23日前后),太阳都直射赤道,全球昼夜平分。

新课学习

活 动

1.找出太阳直射点分别直射在赤道、南北回归线的日期?并说说此时的昼夜长短情况,以及南北极圈内出现了什么情况?

夏至日(6月22日前后),太阳直射在北回归线,此时,北半球昼长夜短,北极圈及其以内出现极昼;南半球昼短夜长,南极圈及其以内出现极夜。

新课学习

活 动

1.找出太阳直射点分别直射在赤道、南北回归线的日期?并说说此时的昼夜长短情况,以及南北极圈内出现了什么情况?

冬至日(12月22日前后),太阳直射在南回归线,此时,南半球昼长夜短,南极圈及其以内出现极昼;北半球昼短夜长,北极圈及其以内出现极夜。

新课学习

活 动

2.我国首都北京每年5月1日、10月1日的昼夜长短情况如何?

●

5月1日

●

10月1日

5月1日,地球运行到A和B之间,此时,北京昼长夜短;

A

B

C

D

10月1日,地球运行到C和D之间,此时,北京昼短夜长。

新课学习

极昼和极夜

极昼现象:极地地区出现一天之中太阳总在地平面以上的现象。

极夜现象:极地地区出现一天之中总是看不到太阳的现象。

新课学习

节气 日期 太阳直射点 昼夜长短情况(北半球)

春分日

夏至日

秋分日

冬至日

3月21日前后

6月22日前后

9月23日前后

12月22日前后

赤道(0°)

北回归线

( 23.5 °N )

赤道(0 °)

南回归线( 23.5 °S)

昼夜平分

昼长夜短

昼短夜长

昼夜平分

二分二至和太阳直射点的移动以及北半球昼夜长短变化的关系

新课学习

小 结

地球公转

太阳直射点的移动

正午太阳高度的变化

昼夜长短情况的变化

四季的变化

新课学习

地球上五带是如何划分的?

习惯上,人们根据各地获得太阳光热的多少,以及是否有太阳直射现象和极昼极夜现象,将地球表面划分为“五带”。

新课学习

新课学习

活 动

1.将地球上五带与其气候特征用直线连接起来。

气候的四季变化明显

气候终年炎热

气候终年寒冷

新课学习

活 动

2.在地球上的五带中,非洲、欧洲大部分位于哪一个带?在七大洲中,绝大部分位于南寒带的是哪一个洲?

非洲大部分位于热带;欧洲大部分位于北温带;绝大部分位于南寒带的是南极洲。

新课学习

活 动

3.比较地球上五带的差异,填写下表。

五带名称 范围 太阳直射情况 极昼、极夜现象

热 带

南、北温带

南、北寒带

南北回归线之间

有太阳直射现象

无极昼、极夜

南北回归线与南北极圈之间

无太阳直射现象

无极昼、极夜

无太阳直射现象

南北极圈与南北极点之间

有极昼、极夜

情境导入

夏天人们为什么喜欢去海边旅游?

气温低,较为凉爽

你能说明原因吗?

探究活动:观察下图,同时对水和沙子进行加热,两个烧杯的温度计有什么不同?

新课学习

(三)海陆分布与气候

水的温度上升较慢,沙子的温度上升较快。

水

沙子

新课学习

想一想:撤掉酒精灯,看看谁的温度下降的快?

水的温度下降的慢,沙子的温度下降的快。

结论:沙子升温快、降温也快;水升温慢,降温也慢。

新课学习

同理,说一说同纬度地区,陆地和海洋气温有什么差异?

同纬度地区,夏季,陆地气温高,海洋气温低;

冬季,陆地气温低,海洋气温高。

北半球:陆地月平均气温最高出现在7月,最低出现在1月;

海洋月平均气温最高出现在8月,最低出现在2月。

南半球:与北半球相反

新课学习

比较:伦敦、布鲁塞尔、柏林、华沙、基辅的气温年较差有何不同?对比分析,你发现了什么?

伦敦气温年较差为14℃,布鲁塞尔为16℃ ,柏林为20℃ ,华沙为23℃ ,基辅为26℃ 。

结论:内陆地区比沿海地区气温年较差大。

活 动

新课学习

一般来说,濒临海洋的地方气候湿润,但也有的地方好像不是这样……

是啊,有的地方虽靠近海洋,但风从大陆吹来,反而有可能成为沙漠……

读下面两个人的对话,为什么会有这种情况呢?

新课学习

一般而言,濒临海洋的地方气候湿润,但也有例外。如非洲西海岸和澳大利亚西海岸,因为这里的风是从陆地吹向海洋,是干燥的风,因此气候干燥。

非洲西海岸

读下面两个人的对话,为什么会有这种情况呢?

新课学习

(四)地形地势与气候

山脉对太阳辐射有遮挡作用,因此,阳坡气温高,阴坡气温低。

读图说一说,阳坡和阴坡气温一样高吗?

正 午 太 阳 光 线

阳坡

阴坡

新课学习

迎风坡

背风坡

迎风坡降水多,

背风坡降水少。属于地形雨。

右图中哪一处山坡降水多?此图属于哪一种降雨类型?

新课学习

山脉西侧景观

山脉东侧景观

安第斯山脉拦截了来自太平洋的湿润气流,西侧为迎风坡,降水多,表现为湿润景观;东侧为背风坡,降水少,表现为荒漠景观。

安第斯山脉南段东西两侧景观有什么不同?什么原因造成的?

新课学习

日本富士山的山顶和山脚下景观有何差异?说明了什么问题?

富士山山顶白雪皑皑,山脚下樱花灿烂。说明海拔越高,气温越低。

新课学习

一般情况下,海拔每上升100米,气温约下降0.6℃。

你 知 道 吗?

一山有四季,十里不同天

新课学习

活 动

1.某一山岭,山麓B处与山顶A处的垂直高差为5000米。如果B处的气温为20℃,那么A处的气温应该是多少摄氏度?

-10℃

A

B

新课学习

活 动

2.分析下表各种气候现象的主要影响因素,并填入相应的表格中。

气候现象 影响因素

天津的年降水量比乌鲁木齐多

青藏高原是我国夏季气温最低的地方

安第斯山脉南段西侧降水充沛,东侧降水稀少

赤道地区终年炎热,而南极大陆终年冰雪覆盖

海陆位置

地形地势

地形地势

地球形状

(纬度位置)

新课学习

(五)人类活动与气候

(1)通过改变地表状况,影响局部地区气候。

人工造林、修建水库能改善环境。

任意砍伐森林,可能使当地气候恶化。

新课学习

(2)城市“热岛效应”

城区气温比郊区高,风速比郊区小,雾和低云增多。

新课学习

(3)排放二氧化碳和氯氟化合物等,影响全球气候。

新课学习

地球在变暖

北极冰盖在逐年缩小

南极冰山脱离南极大陆的速度与日俱增,南极大陆冰盖的体积也迅速缩小。

新课学习

地球在变暖

长江源头姜根迪如冰川(1976年)

长江源头姜根迪如冰川(2010年)

近年来,由于全球气候变暖,冰川逐年萎缩,这直接影响湖泊和湿地的水源补给,湖泊、湿地面积不断缩小甚至干涸。

知识小结

影响气候的主要因素

二、地球运动与气候

一、地球形状与气候

三、海陆分布与气候

四、地形地势与气候

五、人类活动与气候

地球表面接受太阳光热的多少不同,导致温度高低不同

地球自转产生昼夜更替,地球公转产生了四季的变化

同纬度地区,夏季海洋气温低,陆地气温高;冬季反之

阳坡气温高,阴坡气温低;地势越高,气温越低;迎风坡降水多,背风坡降水少

1.世界气温由低纬向高纬递减,主要受下列哪种因素的影响( )

A.地球形状 B.地球运动

C.地表起伏 D.海陆分布

课堂练习

A

课堂练习

(1)图中表示春分日时地球的位置是( )

A.① B.② C.③ D.④

D

2.读下图,回答问题。

(2)当地球位于① 位置时,我国大部分地区处于( )

A.春季 B.夏季

C.秋季 D.冬季

B

3.我国西安与日本东京纬度位置大致相同,但西安气温年较差比东京大的原因是( )

A.洋流因素 B.地形因素

C.海陆因素 D.纬度位置

课堂练习

C

课堂练习

4.我国青藏高原与长江中下游平原纬度位置大致相同,但青藏高原年的平均气温比长江中下游平原低,影响的主要因素是( )

A.纬度位置 B.海陆位置

C.地形地势 D.人类活动

C

课堂练习

5.近年来,全球气候变暖,冰川逐年萎缩,这直接导致三江源地区( )

A.湖泊湿地面积不断缩小

B.水土流失得到缓解

C.野生动物数量增加

D.河流源头含沙量过大

A