制作视力表2[下学期]

图片预览

文档简介

第十八课时 制作视力表(2)

教学目标

知识能力目标;经历探究视力表中数学知识的过程,进一步理解相似图形极其相似比等有关知识,发展学生综合运用数学知识解决问题能力。

过程与方法目标:通过动手操作和讨论探索,培养学生的动手能力,合作交流能力,独立思考的习惯和探索能力.

情感与价值观要求:通过探索视力表中的奥秘,让学生体验数学知识在实践中的运用,从而增强大家学数学的信心和决心.同时,能获得一些研究问题的方法和经验,发展思维能力,加深理解相关的数学知识..

教学重点难点

探索视力表中蕴含的数学知识;从实际问题中抽象出数学问题,建立数学模型,综合应用已有的知识解决问题.

创设问题情境,引发探究

上节课我们已经对视力表中的各个”E”型字母的长a,宽b,空白缺口宽d作了一番研究,并已得出它们之间的关系.本节课我们将继续研究视力表,并能根据研究结果自己制作一个视力表.

[师]请大家按下列步骤进行操作

1.用硬纸板复制视力表中视力为0.1,0.2,0.3,0.5,1.0所对应的”E”,并依次编号为①②③④⑤.

取编号为①②的两个”E”,按下图的方式把它们放置在水平桌面上.

投影片(课题学习A)

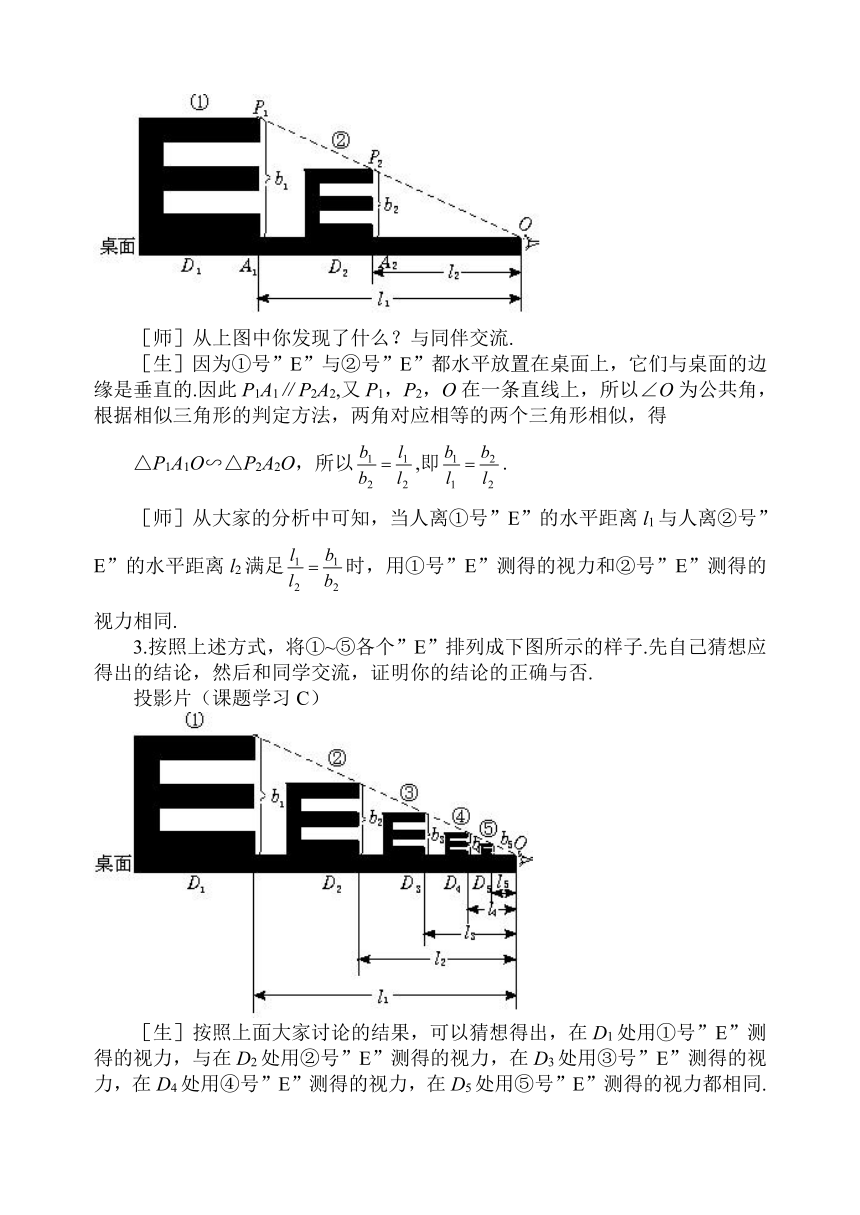

2.如图5,将②号”E”沿水平桌面向右移动,直至从右侧点O看去,点P1,P2,O在一条直线上为止.这时我们说,在D1处用①号”E”测得的视力与在D2处用②号”E”测得的视力相同.投影片(课题学习B)

[师]从上图中你发现了什么?与同伴交流.

[生]因为①号”E”与②号”E”都水平放置在桌面上,它们与桌面的边缘是垂直的.因此P1A1∥P2A2,又P1,P2,O在一条直线上,所以∠O为公共角,根据相似三角形的判定方法,两角对应相等的两个三角形相似,得

△P1A1O∽△P2A2O,所以,即.

[师]从大家的分析中可知,当人离①号”E”的水平距离l1与人离②号”E”的水平距离l2满足时,用①号”E”测得的视力和②号”E”测得的视力相同.

3.按照上述方式,将①~⑤各个”E”排列成下图所示的样子.先自己猜想应得出的结论,然后和同学交流,证明你的结论的正确与否.

投影片(课题学习C)

[生]按照上面大家讨论的结果,可以猜想得出,在D1处用①号”E”测得的视力,与在D2处用②号”E”测得的视力,在D3处用③号”E”测得的视力,在D4处用④号”E”测得的视力,在D5处用⑤号”E”测得的视力都相同.

经过讨论证实了结论的正确性.

[师]大家做得非常棒.

根据刚才大家讨论出的结论,我们可以据此自己制作视力表.

Ⅲ.课堂练习

制作一个测试距离为3 m的视力表.

1.由标准视力表中的b1=72 mm,l1为5 m,可计算出l2=3 m时,b2的值

得

∴b2=43.2 mm

所以应制作一个”E”型图,使得它的长与宽都是43.2 mm.

从上节课我们的讨论结果看,视力为0.1的”E”型图与视力为0.2的”E”型图中的a,b,d间的关系,我们可以得出测试距离为3 m的视力表中的①号”E”型图中的d为9 mm.

2.确定了①号”E”型图后,我们就可以根据规律分别求出视力为0.2,0.3…2.0时的”E”型图的大小.如下图.

3.由标准视力表中的各行”E”间的距离,相应地确定本视力表的行距.

测试距离为3 m的视力表就制作完成了.

Ⅳ.课时小节

本节课学习了如何找视力相同的图形”E”的大小和它的落脚点,并能据此自己制作视力表.

Ⅴ.课后作业

制作一个测试距离为8 m的视力表.

图6

Ⅵ.活动与探究

为了求出海岛上的山峰AB的高度,在D和F处树立标杆DC和FE,标杆的高都是3丈,相隔1000步(1步等于5尺),并且AB、CD和EF在同一平面内,从标杆DC退后123步的G处,可看到山峰A和标杆顶端C在同一直线上;从标杆FE退后127步的H处,可看到山峰A和标杆顶端E在一直线上,求山峰的高度AB及它和标杆CD的水平距离BD各是多少?

解:连结EC并延长交AB于点K,

∵△AKC∽△ABG,△ABG∽△CDG

∴△AKC∽△CDG

∴,即

同理得

△AKE∽△EFH

∴即=

∴

解,得

∴AB=AK+BK=1506

答:山峰的高度AB为1506步,标杆CD与AB间的水平距离为30750步.

教学目标

知识能力目标;经历探究视力表中数学知识的过程,进一步理解相似图形极其相似比等有关知识,发展学生综合运用数学知识解决问题能力。

过程与方法目标:通过动手操作和讨论探索,培养学生的动手能力,合作交流能力,独立思考的习惯和探索能力.

情感与价值观要求:通过探索视力表中的奥秘,让学生体验数学知识在实践中的运用,从而增强大家学数学的信心和决心.同时,能获得一些研究问题的方法和经验,发展思维能力,加深理解相关的数学知识..

教学重点难点

探索视力表中蕴含的数学知识;从实际问题中抽象出数学问题,建立数学模型,综合应用已有的知识解决问题.

创设问题情境,引发探究

上节课我们已经对视力表中的各个”E”型字母的长a,宽b,空白缺口宽d作了一番研究,并已得出它们之间的关系.本节课我们将继续研究视力表,并能根据研究结果自己制作一个视力表.

[师]请大家按下列步骤进行操作

1.用硬纸板复制视力表中视力为0.1,0.2,0.3,0.5,1.0所对应的”E”,并依次编号为①②③④⑤.

取编号为①②的两个”E”,按下图的方式把它们放置在水平桌面上.

投影片(课题学习A)

2.如图5,将②号”E”沿水平桌面向右移动,直至从右侧点O看去,点P1,P2,O在一条直线上为止.这时我们说,在D1处用①号”E”测得的视力与在D2处用②号”E”测得的视力相同.投影片(课题学习B)

[师]从上图中你发现了什么?与同伴交流.

[生]因为①号”E”与②号”E”都水平放置在桌面上,它们与桌面的边缘是垂直的.因此P1A1∥P2A2,又P1,P2,O在一条直线上,所以∠O为公共角,根据相似三角形的判定方法,两角对应相等的两个三角形相似,得

△P1A1O∽△P2A2O,所以,即.

[师]从大家的分析中可知,当人离①号”E”的水平距离l1与人离②号”E”的水平距离l2满足时,用①号”E”测得的视力和②号”E”测得的视力相同.

3.按照上述方式,将①~⑤各个”E”排列成下图所示的样子.先自己猜想应得出的结论,然后和同学交流,证明你的结论的正确与否.

投影片(课题学习C)

[生]按照上面大家讨论的结果,可以猜想得出,在D1处用①号”E”测得的视力,与在D2处用②号”E”测得的视力,在D3处用③号”E”测得的视力,在D4处用④号”E”测得的视力,在D5处用⑤号”E”测得的视力都相同.

经过讨论证实了结论的正确性.

[师]大家做得非常棒.

根据刚才大家讨论出的结论,我们可以据此自己制作视力表.

Ⅲ.课堂练习

制作一个测试距离为3 m的视力表.

1.由标准视力表中的b1=72 mm,l1为5 m,可计算出l2=3 m时,b2的值

得

∴b2=43.2 mm

所以应制作一个”E”型图,使得它的长与宽都是43.2 mm.

从上节课我们的讨论结果看,视力为0.1的”E”型图与视力为0.2的”E”型图中的a,b,d间的关系,我们可以得出测试距离为3 m的视力表中的①号”E”型图中的d为9 mm.

2.确定了①号”E”型图后,我们就可以根据规律分别求出视力为0.2,0.3…2.0时的”E”型图的大小.如下图.

3.由标准视力表中的各行”E”间的距离,相应地确定本视力表的行距.

测试距离为3 m的视力表就制作完成了.

Ⅳ.课时小节

本节课学习了如何找视力相同的图形”E”的大小和它的落脚点,并能据此自己制作视力表.

Ⅴ.课后作业

制作一个测试距离为8 m的视力表.

图6

Ⅵ.活动与探究

为了求出海岛上的山峰AB的高度,在D和F处树立标杆DC和FE,标杆的高都是3丈,相隔1000步(1步等于5尺),并且AB、CD和EF在同一平面内,从标杆DC退后123步的G处,可看到山峰A和标杆顶端C在同一直线上;从标杆FE退后127步的H处,可看到山峰A和标杆顶端E在一直线上,求山峰的高度AB及它和标杆CD的水平距离BD各是多少?

解:连结EC并延长交AB于点K,

∵△AKC∽△ABG,△ABG∽△CDG

∴△AKC∽△CDG

∴,即

同理得

△AKE∽△EFH

∴即=

∴

解,得

∴AB=AK+BK=1506

答:山峰的高度AB为1506步,标杆CD与AB间的水平距离为30750步.

同课章节目录

- 第一章 丰富的图形世界

- 1.1 生活中的立体图形

- 1.2 展开与折叠

- 1.3 截一个几何体

- 1.4 从三个不同方向看物体的形状

- 第二章 有理数及其运算

- 2.1 有理数

- 2.2 数轴

- 2.3 绝对值

- 2.4 有理数的加法

- 2.5 有理数的减法

- 2.6 有理数的加减混合运算

- 2.7 有理数的乘法

- 2.8 有理数的除法

- 2.9 有理数的乘方

- 2.10 科学记数法

- 2.11 有理数的混合运算

- 2.12 用计算器进行运算

- 第三章 整式及其加减

- 3.1 字母表示数

- 3.2 代数式

- 3.3 整式

- 3.4 整式的加减

- 3.5 探索与表达规律

- 第四章 基本平面图形

- 4.1 线段、射线、直线

- 4.2 比较线段的长短

- 4.3 角

- 4.4 角的比较

- 4.5 多边形和圆的初步认识

- 第五章 一元一次方程

- 5.1 认识一元一次方程

- 5.2 求解一元一次方程

- 5.3 应用一元一次方程——水箱变高了

- 5.4 应用一元一次方程——打折销售

- 5.5 应用一元一次方程——“希望工程”义演

- 5.6 应用一元一次方程——追赶小明

- 第六章 数据的收集与整理

- 6.1 数据的收集

- 6.2 普查和抽样调查

- 6.3 数据的表示

- 6.4 统计图的选择