西藏林芝市第二高级中学2022-2023学年高二下学期第一学段考试(期中)语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 西藏林芝市第二高级中学2022-2023学年高二下学期第一学段考试(期中)语文试题(含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 49.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

林芝市第二高级中学2022-2023学年高二下学期第一学段考试(期中)

语文试卷

考试时间:150分钟 总分:150分

一、 现代文阅读 (35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

中华民族有着深厚文化传统,形成了富有特色的思想体系,体现了中国人几千年来积累的知识智慧和理性思辨。这是我国的独特优势。中华文明延续着我们国家和民族的精神血脉,既需要薪火相传、代代守护,也需要与时俱进、推陈出新。要加强对中华优秀传统文化的挖掘与阐发,使中华民族最基本的文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调,把跨越时空、超越国界、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来。要推动中华文明创造性转化、创新性发展,激活其生命力,让中华文明同各国人民创造的多彩文明一道,为人类提供正确精神指引。要围绕我国和世界发展面临的重大问题,着力提出能够体现中国立场、中国智慧、中国价值的理念、主张、方案。我们不仅要让世界知道“舌尖上的中国”,还要让世界知道“学术中的中国”“理论中的中国”“哲学社会科学中的中国”,让世界知道“发展中的中国”“开放中的中国”“为人类文明作贡献的中国”。

强调民族性并不是要排斥其他国家的学术研究成果,而是要在比较、对照、批判、吸收、升华的基础上,使民族性更加符合当代中国和当今世界的发展要求,越是民族的越是世界的。解决好民族性问题,就有更强能力去解决世界性问题;把中国实践总结好,就有更强能力为解决世界性问题提供思路和办法。这是由特殊性到普遍性的发展规律。

(摘自习近平《加快构建中国特色哲学社会科学》)

材料二:

不少评论家、诗人和诗歌读者都感觉到当代新诗创作与理论进入了一种停滞不前、缺乏生命力的状态。由于古老的东方文化传统与汉语都不可能向西方文化和语言转化,而西方诗歌文化与语言又不可能被缺乏本民族传统意识的诗歌作者与理论家自然吸收,食洋不化的积食病就明显地出现在诗歌创作和理论中。

人们逐渐意识到对“他文化”吸收力的强弱与自己本民族文化传统的强弱成正比,唐代之所以能广泛吸取西域民族、北方民族及佛教的文化,正因为它拥有一个秦汉以来建立的强大的中华文化传统,这传统如一个消化力极强的胃,吸收了四方异域的文化,借以繁荣本民族文化。当代新诗不但丢失了本民族的诗歌传统,而且也失去了对那个传统的记忆和感情,而中华文化又不同于其他以拉丁语为先祖的各种西方文化,可以自然地相互吸收,所以必然会发生这种食洋不化的病症,这病症是当代诗歌失去读者的重要原因。当代诗歌由于时代内容的发展,已无法退回到新诗运动初期的状态。当代社会让世界村的居民们多少都进入了一个更复杂的感性与知性世界,中国诗歌也相应地在寻找与之相当的艺术形式,主要是诗歌语言、内在结构、外在形态。这些必须是有本民族实质性的和具有现代性的,单靠移植西方是绝对不行的。

我们认为,21世纪中国新诗能否存活,就看我们能否意识到自身传统的复活并进入现代,同吸收外来因素之间的主次关系。没有传统何谈创新 没有传统作为立身之地,创新很可能变为全盘西化。所以,中国当代新诗一个首要的、关系到自身存亡的任务就是重新寻找自己的诗歌传统,激活它的心跳,挖掘出它久被尘封的泉眼。读古典文史哲及诗词、讨论,想现代问题,使一息尚存的古典诗论进入当代的空间,贡献出它的智慧,协同解决新诗面对的问题。据我的学习经验,历代中国文论中存在着大量对我们今日所思考的诗歌理论仍有意义的撰述,而我们却只习惯于引用西方理论,无暇回顾一下自身传统中这些理论,师洋师古应当成为回顾与前瞻的两扇窗户,同时拉开窗帏,扩大视野,恢复自己传统的活力才能吸收外来的营养。

中国古典诗论在研究方法上与西方文论也有很大不同。西方文论强调逻辑剖析,优点是落在文本实处和清晰的抽象概括,但其弊病是容易刻板、枯燥、概念化、解剖刀往往伤及神经,概念也有失去生命的变幻色彩的毛病。而中国古典诗论体系虽不十分清晰,却能以富有内涵和想象力的诗样的语言传递给读者审美的智慧和哲理,不至于有水涸石露的窘境,而其中人文的情致、暖意、活力,丝毫没有实验室处理后的褪色失鲜之感。读古典诗论后可以意识到西方的科学分析、逻辑推理、抽象名词杜撰等虽不失为一家之法,却并非唯一的方法。而中国古典诗论的风格与中国古兴自学的灵活、深邃、玄远相匹配。对于诗歌这样内涵深、变幻多的文学品种,中国传统的文艺理论有其突出的优点。

(摘编自郑敏《新诗百年探索与后新诗潮》)

1. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A. 中华民族具有深厚的文化传统,形成了富有特色的思想体系,这是推动中华文明“创造性转化、创新性发展”的重要前提。

B. 中国特色哲学社会科学的构建,可以向世界传播中国优秀学术理论,为解决世界性问题提供中国经验。

C. 当代新诗之所以出现“食洋不化”的病症,一是因为丢失了本民族的诗歌传统,二是因为东西方文化差异巨大。

D. 中国古典诗论虽不以体系和逻辑见长,但蕴含诗性品格和人文情致,比西方文论更有生命力。

2. 根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A. 材料一与材料二都谈到了传统和创新的关系,不过二者论述的重心并不相同。

B. 借鉴西方诗歌并不能给本民族的诗歌带来现代性,对此中国诗人要有清醒认识。

C. 中国古典诗歌的语言、内在结构和外在形态,依然可为当代诗歌创作提供营养。

D. 古人论诗用“意在笔先”“空灵”“飘逸”等语,未落实处却包含鲜活的审美智慧。

3. 下列选项,最适合作为论据来支撑材料一观点的一项是( )(3分)

A. 韩愈《答刘正夫书》:“或问为文宜何师?必谨对曰:宜师古圣贤人。”

B. 晚清洋务派人物冯桂芬提出:“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术。”

C. 鲁迅《文化偏至论》:“外之既不后于世界之思潮,内之仍弗失固有之血脉”

D. 季羡林认为:“东西方文化的相互关系是‘三十年河西,三十年河东’。”

4. “己所不欲,勿施于人”出自《论语》,现已成为国际社会公认的处理人际关系和国际关系的黄金准则。请结合材料一对这一现象加以分析。(4分)

5. 如何推动中国古典诗论的“创造性转化、创新性发展”?请结合材料谈谈你的看法。(4分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

跟日子讨欢喜

杜官恩 宋红莲

郑老爹喜欢赶街驮些小菜卖,不管是茄子、胡椒、豆豇子,还是丝瓜、黄瓜、胡萝卜。每天只弄一点点,只要每天有卖的。

他老婆说他是骨头贱得喊出了声,喜欢折腾。

郑老爹理由充足地反驳道:“总比睡不着,在床上折腾强啊!”

眼看田里的菜卖得跟不上趟了,郑老爹打起了门口一棵枣树的主意。

这棵枣树是无意之中长起来的,几十年没死。虽说枣子的品相不太好看,一半青黄色,一半锈红色,但吃在嘴里甜滋滋的,和高粱一样甜。

一棵老枣树,结满果实时,喜感十足。它结的枣子,一家人吃一茬它熟一茬,隔壁左右送一遍它补一遍。要季节过去,枣子才吃得完。

今天,郑老爹专门摘了一提篮枣子赶街来了,看能不能卖两个钱,让自己乐一乐。

郑老爹无病无灾,儿女有孝心,又有农村老人补贴拿,他的日子过得无忧无虑。他赶街卖小菜,就是在讨欢喜。最好是自己欢喜时,也能把欢喜带给买了他菜的人。他卖菜,讨价还价时,一般都是他先“软和”下来。多数时间是连卖带送,只要有人喜爱他的菜。

今天,他只带了枣子,卖相又不占优势,不知道会不会有人喜欢,能不能卖出去。

他不慌不忙,不需要趁夜色赶早。现在的人们好像都懂得享受,起床都很迟,导致街市也开得很迟。天光大亮,路上的行人稀少。郑老爹在这个时间段,可以很安全地骑着三轮车到街上。

以前赶街,是随便往一条街道两边放的。起风下雨,淋得像落汤鸡。下雪下冰,冻得直打哆嗦。现在有专门的大菜场,装修得跟大电影院似的。专门的坐商贩子买铺面经营,不想出摊位费的,像郑老爹这样的人,外面还有一圈小巷道可以收留他们。头顶上有一长排雨棚子,能够保证遮阳避雨。每天随时来随时摆开,规规矩矩像排队。也不收费,人性化十足。

郑老爹在一条白色画线内,将三轮自行车的屁股调顺,对好了人流巷路。

旁边来的是一位老婆婆,一样的骑三轮自行车来的,也一样的只卖一种东西:玉米棒子。

郑老爹不禁笑起来。由此看来,老婆婆的情况和他差不多。他们经常碰到一起,虽然叫不上名字,但都可以用“大妹子”“老大哥”相称,都不会问姓名。

玉米棒子包着苞叶,头上还留着黑缨,像一揪头发。

玉米棒子可用来煮了直接吃,也可以卖给餐馆做玉米芯加鱼丸子汤喝。看品相,也是不好。

郑老爹问:“这玉米是干成这样的吧?”

老婆婆说:“是啊,干了还逗虫子。菜园子里的几棵,又不能杀药水。管它的,卖得几个是几个,只要有人要就给。”

这时,过来了一位中年妇女,四五十岁的样子。拖着一个专门买菜的简易拖车,停在郑老爹面前。她先不问价格,不说买,只问:“能不能尝一颗?”

“尝吧,你尝,枣树上多得是。”

有人尝过,说是不甜,“有理有据”地走了,郑老爹也不生气,他说:“无所谓,家里人吃不完,烂了好多。”

旁边老婆婆说:“我的这玉米也是,多得喂猪。”

当然,这话虽然是实话,但都没有当着顾客的面说,不能让人听着有诽人的意思。

这中年妇女实话实说:“呣……枣子还蛮甜嘛!”

郑老爹很高兴,他就喜欢听别人夸赞他的东西好。就是青菜叶上有几个虫洞,他都会仔细解释,说这是没有打过药的绿色产品,让人认同,给几句好评。

郑老爹看出了中年妇女心里想的。“来几斤吧,枣树上快卖完了。”

“多少钱一斤?”

“六块。”

“五块钱一斤,得来六斤,整数。”

最后,中年妇女来了三斤,五块,三五一十五。扫码,付账,行云流水。中年女人买完枣子,又看到老婆婆的玉米棒子。“多少钱一个?”

“一块钱一个。”

“上面还有虫子眼嘛,两块钱三个。”

“可以。卖完早点回家。”

中年妇女买完玉米棒子,临走,看到老婆婆手里正在剥苞叶的玉米棒子,似乎漂亮一点。

“我跟你换一个吧?”

老婆婆说:“换什么换?便宜东西,多拿一个去得了。”

中年妇女得了便宜,不停地“谢谢,谢谢”,满意而去。

这时,郑老爹喊:“枣子,你的枣子不要了?”

中年妇女折回来,提了落下的枣子。“你看我这记性,太差了。谢谢啊!”卖了几斤枣子,卖了几个玉米棒子,郑老爹和老婆婆收获了一堆谢谢——这就是他们跟日子讨得的欢喜。

人家开心,郑老爹和老婆婆也一样开心。

(有删改)

6. 下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A. 郑老爹的老婆说郑老爹骨头贱得喊出了声,喜欢折腾,看似埋怨,实则是对老伴浓浓的关爱。

B. 小说字里行间透露着人性美,比如结满果树、充满喜感的枣子,“隔壁左右送一遍它补一遍”。

C. 郑老爹专门摘枣子赶街,并说“看能不能卖两个钱”,是为了表现市场经济让农村人一心想赚钱。

D. 小说多处体现了党的惠民政策给百姓带来福祉,如农村老人拿补贴、摆摊不收费、人性化的菜市场等。

7. 下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A. 小说前后照应,如开头说枣子“吃在嘴里甜滋滋的,和高粱一样甜”与后文中年妇女对枣子“蛮甜”的评价相照应。

B. 本文通过“让自己乐一乐”“他只带了枣子”“他不慌不忙”描写,刻画了一位生活从容、追求欢喜的老人。

C. 文章运用对比,如同样的枣子,有人说枣子蛮甜,有人却“有理有据”地说不甜,可见枣子质量是有差别的。

D. “枣子,你的枣子不要了?”“你看我这记性,太差了。谢谢啊!”这些语言描写,刻画了人物淳朴的形象。

8. 小说的主人公是郑老爹,那写卖玉米棒子的老婆婆有什么作用呢?请结合小说简要分析。(6分)

9. 这篇小说的语言具有鲜明的风格,请结合作品具体分析。(6分)

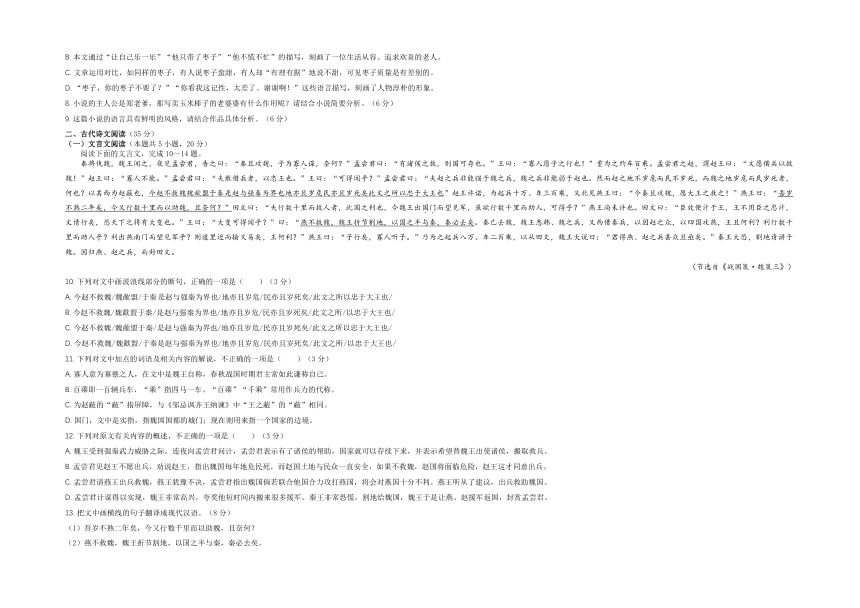

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

秦将伐魏,魏王闻之,夜见孟尝君,告之曰:“秦且攻魏,子为寡人谋,奈何?”孟尝君曰:“有诸侯之救,则国可存也。”王曰:“寡人愿子之行也!”重为之约车百乘。孟尝君之赵,谓赵王曰:“文愿借兵以救魏!”赵王曰:“寡人不能。”孟尝君曰:“夫敢借兵者,以忠王也。”王曰:“可得闻乎?”孟尝君曰:“夫赵之兵非能强于魏之兵,魏之兵非能弱于赵也。然而赵之地不岁危而民不岁死,而魏之地岁危而民岁死者,何也?以其西为赵蔽也,今赵不救魏魏歃盟于秦是赵与强秦为界也地亦且岁危民亦且岁死矣此文之所以忠于大王也”赵王许诺,为起兵十万、车三百乘,又北见燕王曰:“今秦且攻魏,愿大王之救之!”燕王曰:“吾岁不熟二年矣,今又行数千里而以助魏,且奈何?”田文曰:“夫行数千里而救人者,此国之利也,今魏王出国门而望见军,虽欲行数千里而助人,可得乎?”燕王尚未许也。田文曰:“臣效便计于王,王不用臣之忠计,文请行矣,恐天下之将有大变也。”王曰:“大变可得闻乎?”曰:“燕不救魏,魏王折节割地,以国之半与秦,秦必去矣。秦已去魏,魏王悉韩、魏之兵,又西借秦兵,以因赵之众,以四国攻燕,王且何利?利行数千里而助人乎?利出燕南门而望见军乎?则道里近而输又易矣,王何利?”燕王曰:“子行矣,寡人听子。”乃为之起兵八万、车二百乘,以从田文,魏王大说曰:“君得燕、赵之兵甚众且亟矣。”秦王大恐,割地请讲于魏。因归燕、赵之兵,而封田文。

(节选自《战国策·魏策三》)

10. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A. 今赵不救魏/魏歃盟/于秦赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所以忠于大王也/

B. 今赵不救魏/魏歃盟于秦/是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所/以忠于大王也/

C. 今赵不救魏/魏歃盟于秦/是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所以忠于大王也/

D. 今赵不救魏/魏歃盟/于秦是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所/以忠于大王也/

11. 下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A. 寡人意为寡德之人,在文中是魏王自称,春秋战国时期君主常如此谦称自己。

B. 百乘即一百辆兵车,“乘”指四马一车。“百乘”“千乘”常用作兵力的代称。

C. 为赵蔽的“蔽”指屏障,与《邹忌讽齐王纳谏》中“王之蔽”的“蔽”相同。

D. 国门,文中是实指,指魏国国都的城门;现在则用来指一个国家的边境。

12. 下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )(3分)

A. 魏王受到强秦武力威胁之际,连夜向孟尝君问计,孟尝君表示有了诸侯的帮助,国家就可以存续下来,并表示希望替魏王出使诸侯,搬取救兵。

B. 孟尝君见赵王不愿出兵,劝说赵王,指出魏国每年地危民死,而赵国土地与民众一直安全,如果不救魏,赵国将面临危险,赵王这才同意出兵。

C. 孟尝君请燕王出兵救魏,燕王犹豫不决,孟尝君指出魏国倘若联合他国合力攻打燕国,将会对燕国十分不利。燕王听从了建议,出兵救助魏国。

D. 孟尝君计谋得以实现,魏王非常高兴,夸奖他短时间内搬来很多援军。秦王非常恐慌,割地给魏国,魏王于是让燕、赵援军返国,封赏孟尝君。

13. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)吾岁不熟二年矣,今又行数千里而以助魏,且奈何?

(2)燕不救魏,魏王折节割地,以国之半与秦,秦必去矣。

14. 孟尝君前往赵国、燕国借兵救魏,所采用的游说策略有什么不同?请简要概括。(3分)

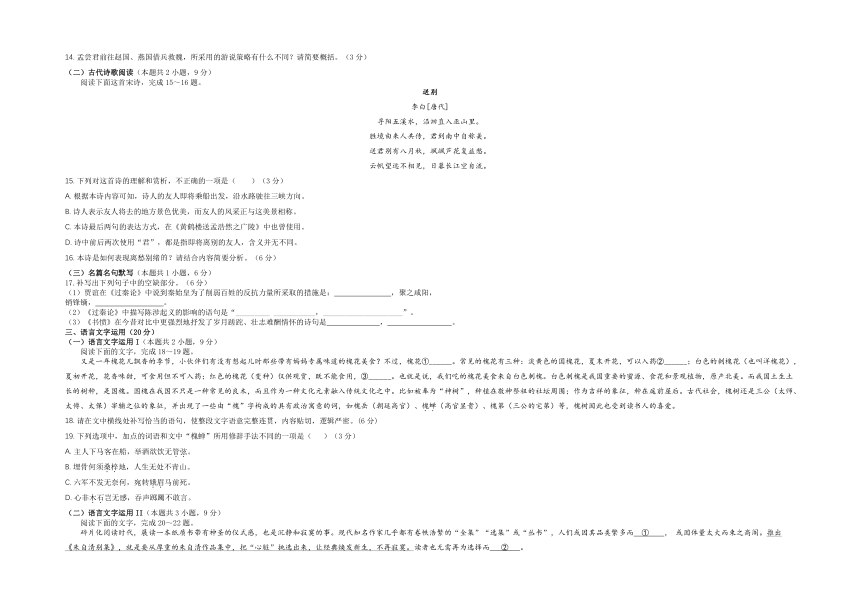

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

送别

李白[唐代]

寻阳五溪水,沿洄直入巫山里。

胜境由来人共传,君到南中自称美。

送君别有八月秋,飒飒芦花复益愁。

云帆望远不相见,日暮长江空自流。

15. 下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A. 根据本诗内容可知,诗人的友人即将乘船出发,沿水路驶往三峡方向。

B. 诗人表示友人将去的地方景色优美,而友人的风采正与这美景相称。

C. 本诗最后两句的表达方式,在《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中也曾使用。

D. 诗中前后两次使用“君”,都是指即将离别的友人,含义并无不同。

16. 本诗是如何表现离愁别绪?请结合内容简要分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)贾谊在《过秦论》中说到秦始皇为了削弱百姓的反抗力量所采取的措施是: ,聚之咸阳,

销锋镝, 。

(2)《过秦论》中描写陈涉起义的影响的语句是“_________ ___________,_____________________”。

(3)《书愤》在今昔对比中更强烈地抒发了岁月蹉跎、壮志难酬情怀的诗句是 , 。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用I(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成18~19题。

又是一年槐花儿飘香的季节,小伙伴们有没有想起儿时那些带有妈妈专属味道的槐花美食?不过,槐花①______。常见的槐花有三种:淡黄色的国槐花,夏末开花,可以入药②______;白色的刺槐花(也叫洋槐花),夏初开花,花香味甜,可食用但不可入药;红色的槐花(变种)仅供观赏,既不能食用,③______。也就是说,我们吃的槐花美食来自白色刺槐。白色刺槐是我国重要的蜜源、食花和景观植物,原产北美。而我国土生土长的树种,是国槐。国槐在我国不只是一种常见的良木,而且作为一种文化元素融入传统文化之中。比如被奉为“神树”,种植在敬神祭祖的社坛周围;作为吉祥的象征,种在庭前屋后。古代社会,槐树还是三公(太师、太傅、太保)宰辅之位的象征,并出现了一些由“槐”字构成的具有政治寓意的词,如槐岳(朝廷高官)、槐蝉(高官显贵)、槐第(三公的宅第)等,槐树因此也受到读书人的喜爱。

18. 请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。(6分)

19. 下列选项中,加点的词语和文中“槐蝉”所用修辞手法不同的一项是( )(3分)

A. 主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

B. 埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。

C. 六军不发无奈何,宛转娥眉马前死。

D. 心非木石岂无感,吞声踯躅不敢言。

(二)语言文字运用II(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成20~22题。

碎片化阅读时代,展读一本纸质书带有神圣的仪式感,也是沉静和寂寞的事。现代知名作家几乎都有卷帙浩繁的“全集”“选集”或“丛书”,人们或因其品类繁多而 ① , 或因体量太大而束之高阁。推出《朱自清别集》,就是要从厚重的朱自清作品集中,把“心脏”挑选出来,让经典焕发新生,不再寂寞。读者也无需再为选择而 ② 。

汪曾祺在为恩师沈从文选编作品精选集的时候,首次使用“别集”称谓,命名为《沈从文别集》,后人亦在汪曾祺去世后编辑了《汪曾祺别集》。现代作家的“别集”从古典文献学概念中跳脱出来,成为作品集独特而高效的展示方式。别集,意味着从该作者的作品全集中优中选优,不同卷册根据一定的主题选编成,编选、勘校、设计都非常考究。《朱自清别集》第一辑就是从作者全部作品中编选出六卷精华,小32开本,简洁轻便,装帧设计精美,阅读收藏两相宜,是一般读者完整了解朱自清文化贡献和文学成就的理想选择。

朱自清是一位学者、作家、大学教授,几乎每一个角色都努力做到 ③ 。当我们捧读《朱自清别集》时,能触摸到字里行间朱自清的至情文字和赤子之心。

20. 请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

21. 文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )(3分)

A. 别集,意味着从该作者的作品全集中优中选优,根据一定的主题选编成不同卷册,编选、勘校、设计都非常考究。

B. 别集,意味着从该作者的作品全集中优中选优,不同卷册根据一定的主题选编成,勘校、编选、设计都非常考究。

C. 别集,意味着从该作者的作品全集中优中选优,根据一定的主题选编成不同卷册,勘校、编选、设计都非常考究。

D. 别集,意味着从该作者的作品全集中优中选优,不同卷册根据一定的主题选编成,编选、设计、勘校都非常考究。

22. 文中画波浪线句子使用了比喻和拟人的修辞手法,请结合材料简要分析其构成及表达效果。(5分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

“宁溘死以流亡兮,吾不忍为此态也”这是屈原的选择。“屈节辱命,虽生,何面目以归汉!”这是苏武的选择。面对人生的困境,他们都有对个体与家国的斟酌、取舍,让人生有了不同的意义。

以上材料对我们颇具启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高二语文答案解析

【答案】1. D 2. B 3. C

4. ①“己所不欲,勿施于人”出自《论语》,意思是以对待自身的行为为参照物来对待他人,在关注自身的同时还要关注他人,体现了理性思辨换位思考的古代哲学大智慧。②“现已成为国际社会公认的处理人际关系和国际关系的黄金准则”体现与时俱进、推陈出新。③要加强对中华优秀传统文化的挖掘与阐发,使民族性更符合当代中国和当今世界的发展,为解决世界性问题提供思路和方法,体现了特殊到普遍的发展规律。

5. ①复兴中华传统文化。建立强大的中华文化传统,固本健体才可以消化吸收了四方异域的文化,借以繁荣本民族文化。②与时俱进。当代社会让世界村的居民们多少都进入了一个更复杂的感性与知性世界,中国诗歌也相应地在寻找与之相当的艺术形式,主要是诗歌语言、内在结构、外在形态。③借鉴世界优秀文化,外为中用。

【解析】

【1题详解】

本题考查学生理解分析材料内容的能力。

D.“比西方文论更有生命力”错误,材料二最后一段“中国古典诗论在研究方法上与西方文论也有很大不同。西方文论强调……优点是……但其弊病是……而中国古典诗论体系虽不十分清晰,却能以富有内涵和想象力的诗样的语言传递给读者审美的智慧和哲理……”只是比较二者的优缺点,并没有说哪一个更有生命力。

故选D。

【2题详解】

本题考查学生概括分析材料内容的能力。

B.“借鉴西方诗歌并不能给本民族的诗歌带来现代性”错误,过于绝对,材料二第二段说的是“这些必须是有本民族实质性的和具有现代性的,单靠移植西方是绝对不行的”,可见借鉴西方有价值,但不能“单靠移植西方”。

故选B。

【3题详解】

本题考查学生分析论点、论据和论证的能力。

材料一说的是要继承创新传统文化,在比较、对照、批判、吸收、升华的基础上,使民族性更加符合当代中国和当今世界的发展要求。

A.说的是“师古圣贤人”,意思是“应当学习古代圣贤”,没有体现与时俱进博采众长。

B.主张以中国传统儒家伦理纲常为根本,注重学习西方的科学技术,政体不变,只学习西方技术,且不是“文化”方面。

C.说的是既要吸取世界的优秀文化,又要保持自己的文化,与材料一观点一致。

D.说到是中西方文化之间的盛衰兴替这一现象,与材料一观点不一致。

故选C。

【4题详解】

本题考查学生分析运用材料的能力。

由题干可知,首先要理解“己所不欲,勿施于人”的思想内涵。“己所不欲,勿施于人”是说自己不喜欢的,也不要强加给对方,这两句话体现了换位思考的古代哲学大智慧。

然后结合材料一分析“成为国际社会公认的处理人际关系和国际关系的黄金准则”的意义。

这两句话之所以能成为国际社会处理人际关系和国际关系的装进准则,是因为这两句话中蕴含人际关系的重要原则,也就是说人应当以对待自身的行为为参照物来对待他人,倘若自己所不欲的,硬推给他人,人与人之间的交往应该坚持这种原则,这是尊重他人,平等待人的体现,我们除了要关注自身的存在以外,还得关注他人的存在。

结合材料一第一段“中华民族有着深厚文化传统,形成了富有特色的思想体系,体现了中国人几千年来积累的知识智慧和理性思辨”“中华文明延续着我们国家和民族的精神血脉,既需要薪火相传、代代守护,也需要与时俱进、推陈出新”可知,《论语》中的这些内容体现了中国人的知识智慧和理性思辨,且能与时俱进、推陈出新,所以在今天依然有它的价值。

结合材料一第二段“强调民族性并不是要排斥其他国家的学术研究成果,而是要在比较、对照、批判、吸收、升华的基础上,使民族性更加符合当代中国和当今世界的发展要求……解决好民族性问题,就有更强能力去解决世界性问题;把中国实践总结好,就有更强能力为解决世界性问题提供思路和办法。这是由特殊性到普遍性的发展规律”可知,《论语》中的法则推行到国际社会,这是用中国的实践经验来解决国际的问题,体现了特殊到普遍的发展规律。

【5题详解】

本题考查学生探究文本中的某些问题,提出自己的见解的能力。

由材料二第二段和第三段“唐代之所以能广泛吸取西域民族、北方民族及佛教的文化,正因为它拥有一个秦汉以来建立的强大的中华文化传统”“当代新诗不但丢失了本民族的诗歌传统,而且也失去了对那个传统的记忆和感情” 我们认为,21世纪中国新诗能否存活,就看我们能否意识到自身传统的复活并进入现代,同吸收外来因素之间的主次关系。没有传统何谈创新 没有传统作为立身之地,创新很可能变为全盘西化”“重新寻找自己的诗歌传统,激活它的心跳,挖掘出它久被尘封的泉眼”可知,要想推动中国古典诗论的“创造性转化、创新性发展”“,要立足传统,复兴中华传统文化,找到立身之基。

由第二段“当代社会让世界村的居民们多少都进入了一个更复杂的感性与知性世界,中国诗歌也相应地在寻找与之相当的艺术形式,主要是诗歌语言、内在结构、外在形态”可知,需要与时俱进,寻找与之相当的艺术形式。

由材料二最后一段“中国古典诗论在研究方法上与西方文论也有很大不同。西方文论强调逻辑剖析,优点是落在文本实处和清晰的抽象概括”“读古典诗论后可以意识到西方的科学分析、逻辑推理、抽象名词杜撰等虽不失为一家之法,却并非唯一的方法”可知,可以借鉴世界优秀文化,为我所用。

【答案】6. C 7. C

8. ①在人物塑造上,老婆婆作为次要人物,烘托了主人公郑老爹的形象。老婆婆和郑老爹不仅都满足于物质上的生活,还通过卖菜来追求精神上的享受。②在内容上,塑造淳朴的具有人性美的老婆婆,丰富了小说的内容,增添了小说的趣味性和可读性。③在主旨上,老婆婆和郑老爹一起揭示了小说的主旨,反映了在党的惠民政策下农民群体追求精神富足的生活面貌。

9. ①语言通俗易懂,具有生活气息。如“骨头贱得喊出了声”“大妹子”“老大哥”等。②语言具有乡土特色、地方特色。如“干了还逗虫子”“枣子还蛮甜嘛”。③语言生动形象,运用了比喻等手法。如“淋得像落汤鸡”“像一揪头发”。

【解析】

【6题详解】

本题考查学生综合赏析文学作品的思想内容的能力。

C.“是为了表现市场经济让农村人一心想赚钱”错误,是为了说明郑老爹跟日子讨欢喜,表现农村人精神富足的生活。

故选C。

【7题详解】

本题考查学生综合赏析文学作品的艺术手法的能力。

C.“可见枣子质量是有差别的”错误,通过不同顾客的不同评价来表现郑老爹不在意东西能不能卖出去,而在意能不能把欢喜带给买了他枣子的人。

故选C。

【8题详解】

本题考查学生鉴赏作品的人物形象和作用的能力。

①在人物塑造上,老婆婆是次要人物,结合“一位老婆婆,一样的骑三轮自行车来的,也一样的只卖一种东西:玉米棒子”“郑老爹不禁笑起来。由此看来,老婆婆的情况和他差不多”“卖得几个是几个,只要有人要就给”可知,老婆婆的情况跟郑老爹差不多,买菜挣钱不是主要目的,还通过卖菜来追求精神上的享受。老婆婆的形象烘托了主人公郑老爹的形象。

②在内容上,“老婆婆说:‘换什么换?便宜东西,多拿一个去得了。’”老婆婆送给中年妇女玉米棒子,体现其淳朴的形象,具有人性美,老婆婆的出现丰富了小说的内容,增添了小说的趣味性和可读性。

③在主旨上,“卖了几斤枣子,卖了几个玉米棒子,郑老爹和老婆婆收获了一堆谢谢——这就是他们跟日子讨得的欢喜”“人家开心,郑老爹和老婆婆也一样开心”小说塑造了郑老爹和老婆婆的形象,作为农村老年人的形象代表,他们生活无忧,处事平和,晚年自得其乐,一主一次,一起揭示了小说的主旨,反映了在党的惠民政策下农民群体追求精神富足的生活面貌。

【9题详解】

本题考查学生体会品味精彩的语言表达艺术的能力。

①语言通俗易懂,具有生活气息。如“骨头贱得喊出了声”“大妹子”“老大哥”等,符合农村百姓之间的语言风格,对话语言朴实,充满了乡土气息。

②语言具有乡土特色、地方特色。如“干了还逗虫子”“枣子还蛮甜嘛”“得来六斤,整数”,这些人物语言口语色彩浓厚,乡间土语充满了人情味。

③语言生动形象,运用了比喻等手法。如“淋得像落汤鸡”形容人挨雨淋的样子,“像一揪头发”形容玉米棒子带着黑缨,语言生动。

【答案】10 C 11. C 12. A

13. (1)我国已经连续两年收成不好,现在又要跋涉几千里去援助魏国,这将怎么办呢

(2)燕国不去援救魏国,魏王屈节割地,把国土的一半送给秦国,秦国一定会撤兵。

14. (1)对赵国,孟尝君表以忠心,以存魏的好处打动对方。(2)对燕国,孟尝君则是晓以利害,以亡魏的弊端引起燕王的重视。

【解析】

【10题详解】

本题考查学生文言文断句的能力。

句意:现在赵国不援救魏国,魏国同秦国歃血结盟,这样就如同赵国与强大的秦国相邻了,赵国土地也将年年受到威胁,百姓也将一年一年地死去。这就是我忠于大王的表现。”

“魏歃盟于秦”是状语后置句,“于秦”是“歃盟”的后置状语,中间不可断开,排除AD;

“此文之所以忠于大王也”是判断句,“此……也”是判断句的标志,中间不可断开,“之所以”是固定结构,不能断开,排除B。

故选C。

【11题详解】

本题考查学生了解并掌握常见的文学文化常识的能力。

C.“与……‘王之蔽’的‘蔽’相同”错误,“王之蔽”的“蔽”是“蒙蔽”,这里指受蒙蔽,与“赵蔽”的“蔽”不同。

故选C。

【12题详解】

本题考查学生概括分析文章内容能力。

A.“孟尝君……并表示希望替魏王出使诸侯”错误,由文中“王曰:‘寡人愿子之行也’”可知,是魏王希望孟尝君出使诸侯。

故选A。

【13题详解】

本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

(1)“岁”,年;“熟”,有收成,丰收;“行”,跋涉;“助”,援助;“奈何”,怎么办。

(2)“折节”,屈服于别人;“以”,把;“与”,送给;“去”,离开。

【14题详解】

本题考查学生理解分析文章内容的能力。

由题干可知,考生需要分析孟尝君游说赵王和燕王的语言,分析其中所用的技巧。

如孟尝君游说赵王时先说“夫敢借兵者,以忠王也”,首先向赵王表示忠心,意思是说我向您借兵是对您忠心,之后分析魏国存在对于赵国的价值,魏赵两国的军队势力没有太大悬殊,而现在魏国的处境却不如赵国,是因为魏国是赵国西边的屏障,挡住了来自秦国的威胁,一旦魏国灭掉,赵国就“与强秦为界”,由此可见魏国存在的价值,这是用存魏的好处来打动对方。

如孟尝君游说燕王的时候说“燕不救魏,魏王折节割地,以国之半与秦,秦必去矣。秦已去魏,魏王悉韩、魏之兵,又西借秦兵,以因赵之众,以四国攻燕,王且何利?利行数千里而助人乎?利出燕南门而望见军乎?则道里近而输又易矣,王何利”,孟尝君用魏国灭亡之后给赵国带来的威胁引起燕王的重视,一旦魏国“折节割地”,之后会集合四国之力来攻打燕国,这是用亡魏的坏处“恫吓”燕王。

参考译文:

秦国将要讨伐魏国。魏王听说,夜里去见孟尝君,告诉他说:“秦国将要进攻魏国了,您替寡人谋划一下,怎么办?”孟尝君说:“有诸侯援救,国家就可以保存下来。”魏王说:“寡人希望您能出行游说。”郑重地为孟尝君准备了百辆马车。孟尝君来到赵国,对赵王说:“我希望从赵国借些军队去救魏国。”赵王说:“寡人不能借。”孟尝君说:“我冒昧地借兵的原因,是为了以此效忠大王啊。”赵王说:“可以说给我听听吗?” 孟尝君说:“赵国的军队并非比魏国的军队战斗力强,魏国的军队也并非比赵国的军队战斗力弱。然而赵国的土地没有一年一年地受到威胁,百姓也没有年年遭到死亡的厄运;魏国的土地一年一年受到威胁,百姓年年遭到死亡的厄运,为什么?因为魏国在西面做了赵国的屏障。现在赵国不援救魏国,魏国同秦国歃血结盟,这样就如同赵国与强大的秦国相邻了,赵国土地也将年年受到威胁,百姓也将一年一年地死去。这就是我忠于大王的表现。”赵王答应了,为魏国发兵十万,战车三百辆。孟尝君又北上拜见了燕王,说:“现在秦国将要进攻魏国了,希望大王救魏国。”燕王说:“我国已经连续两年收成不好,现在又要跋涉几千里去援助魏国,这将怎么办呢?”孟尝君说:“跋涉几千里去拯救别人,这将给国家带来好处。现在魏王出城门盼望燕军,其他诸侯即使想跋涉几千里来帮助,可以做到吗?”燕王还是没有答应。孟尝君说:“臣下献上好的计策给大王,大王却不采用臣下忠诚的计策,我请求离开了,恐怕天下将有大的变化了。”燕王说:“您说的大的变化,可以让我听听吗 ”孟尝君说:“秦国攻打魏国,然而燕国却不去援救魏国,魏国屈节割地,把国土的一半送给秦国,秦国一定会撤兵。秦兵撤离魏国后,魏王倾韩国、魏国的全部军队,又西借秦国的军队,再依靠赵国的军队,用四个国家的力量攻打燕国,大王将会得到什么好处呢?好处会自己跋涉几千里去帮助人吗?好处会出燕国的南门而盼望援军吗?那么对于四国军队来说道路与乡里很近,补给给养又很容易。大王还能得到什么好处呢?”燕王说:“您走吧,寡人听您的了。”于是为孟尝君发兵八万,战车二百辆,跟从孟尝君(前往魏国)。魏王大喜,说:“您借燕国、赵国的军队多而且快。”秦王很害怕,割让土地同魏国讲和。魏国于是归还了燕国、赵国的军队并且封赏了孟尝君。

【答案】15. B 16. ①寓情于景:诗人送别友人,遇芦花飒飒作响,离愁更甚,此景烘托了诗人与友人分别的依依不舍的离情。②以景结情:诗人以消失不见的船帆和“空自流”的长江之景作结,孤寂凄冷的意境更加衬托出离愁别绪的浓重。

【解析】

【15题详解】

本题考查学生理解诗歌内容鉴赏艺术特色的能力。

B.“而友人的风采正与这美景相称”错,结合“胜境由来人共传,君到南中自称美”分析,只是说即将去的那里的风景一直为世人所传颂,友人到了一定会很喜欢,没有选项中意思。

故选B。

【16题详解】

本题考查学生理解诗歌思想感情分析写作技巧的能力。

“飒飒芦花复益愁”意思是说在这芦花被风吹动的飒飒声中我更觉忧愁,写秋天送别友人,本就依依不舍,兼之萧瑟凄凉的景象,心情愈加惆怅哀愁。寓情于景情景交融,渲染悲伤的气氛,一派衰败的景象中,诗人因离别而伤感的情绪浓重,可见友情之深厚,难舍难分。

结尾“云帆望远不相见,日暮长江空自流”写远眺友人的船帆已经看不见了,只有日暮下的长江独自流淌,以景结情,委婉含蓄,诗人远望友人离去,直至船帆消逝于视线,可见遥望时间之长久,以杳无踪影的船帆和一去不复返的长江水作结,景象中融入了诗人万般情结,与友人分别后的孤独寂聊凄冷的心境让读者能够以形象的画面中身临其境,更加衬托出离愁别绪的浓重,极具感染力。

17

收天下之兵 铸以为金人十二

天下云集响应 赢粮而景从

早岁那知世事艰 中原北望气如山

18【答案】20. ①并不都是能吃的

②但不可食用

③也不能入药 19. D

【解析】

【18题详解】

本题考查学生语言表达之情境补写的能力。

第一处,前面是说儿时对槐花美食的记忆,“不过”表转折,结合后面三类槐花的特点来看,有的可以食用,有的可以药用,而有的仅供观赏,所以此处填写“并非都能食用”这样的内容。

第二处,此处是说淡黄色国槐花的特点,“可以入药……”和后面洋槐花“可食用但不可入药”内容相对应,所以此处填写“但不可食用”。

第三处,此处是说红色槐花的特点,前面国槐花和洋槐花的特点是“可以入药但不可食用”“可食用但不可入药”,而此处的红色槐花“仅供观赏,既不能食用”,可见后面应是说“也不能入药”。

【19题详解】

本题考查学生正确使用常见的修辞手法的能力。

文中“槐蝉”是借代,代指高官显贵。

A.借代,用“管弦”代指音乐。

B.借代,用“桑梓”代指家乡。

C.借代,用“蛾眉”代指杨贵妃。

D.比喻,是否定喻,“人心”是本体,“木石”是喻体。

故选D。

【答案】20. ①望而却步 ②左右为难 ③尽善尽美 21. A

22. 示例:①以“心脏”比喻“经典”,没有比喻词。生动形象地描述了别集中所选作品的地位和重要性。②文中用“寂寞”一词赋予“经典”以人的情感,生动形象地写出经典曾无人问津,“不再寂寞”写出了别集出现后的改变。

【解析】

【20题详解】

本题考查学生正确使用成语的能力。

①由“束之高阁”可突出此处是说读者因作品品类繁多而不敢去阅读,可填“望而却步”。望而却步:指看到了危险或力不能及的事而往后退缩。

②语境是说读者为选择阅读哪些作品而为难,可填“左右为难”。左右为难:形容无论怎样做都有难处。

③语境是说朱自清对每个角色的刻画都力求完美,可填“尽善尽美”。尽善尽美:指极其完善,极其美好;形容事物完美到没有一点缺点。

【21题详解】

本题考查学生辨析并修改病句的能力。

原句语病有:

语序不当,偷换主语,“不同卷册根据一定的主题选编成”,应改成“根据一定的主题选编成不同卷册”。

BC项“勘校、编选、设计”,D项“编选、设计、勘校”语序不当,应为“编选、勘校、设计”。

全部改对的是A项。

故选A。

【22题详解】

本题考查学生正确使用常见的修辞手法的能力。

①“从厚重的朱自清作品集中,把‘心脏’挑选出来”一句运用比喻手法,本体是朱自清作品中的“经典”,喻体是“心脏”,没有比喻词;“心脏”是人体中最重要的器官之一,用来比喻这些挑选出的经典作品的地位和重要性,因此效果是,生动形象地描述了别集中所选作品的地位和重要性。

②“让经典焕发新生,不再寂寞”,运用拟人手法,“寂寞”原本是形容人的感受,文中用“寂寞”一词赋予“经典”以人的情感;此处的“寂寞”是说这些经典作品为人阅读、无人赏识,生动形象地写出经典曾无人问津;“不再寂寞”是因为挑选出了这些经典作品,让人们不再因作品“品类繁多”“体量太大”而不敢、不愿阅读,生动地写出了别集出现后的改变。

23.作文

审题:

这是一道引语式材料作文题。

所供材料,是一段引语,可以分两部分,前边是事例,后边是结论。前面这一部分是选择性必修中册第三单元作品人物“面对困境”时不同的选择。“宁溘死以流亡兮,吾不忍为此态也”这是屈原面对困境时以家国为重不肯同流合污的品质;“屈节辱命,虽生,何面目以归汉!”这是苏武面对困境时坚守民族大义,不肯投降苟存的精神。第二部分是结论,指出每一次取舍都要衡量个体与家国的轻重,表现出人的精神状态和精神境界。

本材料暗示学生需要进行思辨性写作,要对个体和家国进行辨证思考。考生从这些人面对困境的选择以及原因,表达自己处在困境时的人生思考。材料里的三个核心要素分别是“困境选择”“个体”“家国”。具体写作时,要弄清其内涵,然后才能正确立意,进而谋篇布局。

内涵解读:“个体”“家国”,现实社会中,人们的人生目标会有不同,困境选择也有差异,但只有把自己这一“小我”融入到祖国的“大我”中,与时代同步伐,与人民、家国共命运,才能更好地实现人生价值。

写作时可以安排成“总--分--总”的结构形式。开篇处可以引出观点:你我既身处少年之时,更应许下少年之愿,踏过泥泞荆棘,担彼方重担。分论点一,少年之所愿,当青衿之志,无惧山高路远。分论点二,少年之所愿,当永葆热爱,排除纷纭杂乱。分论点三少年之所愿,当以身国,担兴邦重任。结尾处:昔者,中国少年持家国愿景,挽狂澜于既倒,巩华厦之将倾;今者,你我应以身许国,许中华巨轮自在中流。

立意:

1.智慧选择,破人生困境。

2.理性选择,勇敢逐梦。

3.心有所善,择有所向。

4.心有家国,择有所值。

5.舍己为国,千秋凛然。

6.让人生选择与国家发展同频共振。

语文试卷

考试时间:150分钟 总分:150分

一、 现代文阅读 (35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

中华民族有着深厚文化传统,形成了富有特色的思想体系,体现了中国人几千年来积累的知识智慧和理性思辨。这是我国的独特优势。中华文明延续着我们国家和民族的精神血脉,既需要薪火相传、代代守护,也需要与时俱进、推陈出新。要加强对中华优秀传统文化的挖掘与阐发,使中华民族最基本的文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调,把跨越时空、超越国界、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来。要推动中华文明创造性转化、创新性发展,激活其生命力,让中华文明同各国人民创造的多彩文明一道,为人类提供正确精神指引。要围绕我国和世界发展面临的重大问题,着力提出能够体现中国立场、中国智慧、中国价值的理念、主张、方案。我们不仅要让世界知道“舌尖上的中国”,还要让世界知道“学术中的中国”“理论中的中国”“哲学社会科学中的中国”,让世界知道“发展中的中国”“开放中的中国”“为人类文明作贡献的中国”。

强调民族性并不是要排斥其他国家的学术研究成果,而是要在比较、对照、批判、吸收、升华的基础上,使民族性更加符合当代中国和当今世界的发展要求,越是民族的越是世界的。解决好民族性问题,就有更强能力去解决世界性问题;把中国实践总结好,就有更强能力为解决世界性问题提供思路和办法。这是由特殊性到普遍性的发展规律。

(摘自习近平《加快构建中国特色哲学社会科学》)

材料二:

不少评论家、诗人和诗歌读者都感觉到当代新诗创作与理论进入了一种停滞不前、缺乏生命力的状态。由于古老的东方文化传统与汉语都不可能向西方文化和语言转化,而西方诗歌文化与语言又不可能被缺乏本民族传统意识的诗歌作者与理论家自然吸收,食洋不化的积食病就明显地出现在诗歌创作和理论中。

人们逐渐意识到对“他文化”吸收力的强弱与自己本民族文化传统的强弱成正比,唐代之所以能广泛吸取西域民族、北方民族及佛教的文化,正因为它拥有一个秦汉以来建立的强大的中华文化传统,这传统如一个消化力极强的胃,吸收了四方异域的文化,借以繁荣本民族文化。当代新诗不但丢失了本民族的诗歌传统,而且也失去了对那个传统的记忆和感情,而中华文化又不同于其他以拉丁语为先祖的各种西方文化,可以自然地相互吸收,所以必然会发生这种食洋不化的病症,这病症是当代诗歌失去读者的重要原因。当代诗歌由于时代内容的发展,已无法退回到新诗运动初期的状态。当代社会让世界村的居民们多少都进入了一个更复杂的感性与知性世界,中国诗歌也相应地在寻找与之相当的艺术形式,主要是诗歌语言、内在结构、外在形态。这些必须是有本民族实质性的和具有现代性的,单靠移植西方是绝对不行的。

我们认为,21世纪中国新诗能否存活,就看我们能否意识到自身传统的复活并进入现代,同吸收外来因素之间的主次关系。没有传统何谈创新 没有传统作为立身之地,创新很可能变为全盘西化。所以,中国当代新诗一个首要的、关系到自身存亡的任务就是重新寻找自己的诗歌传统,激活它的心跳,挖掘出它久被尘封的泉眼。读古典文史哲及诗词、讨论,想现代问题,使一息尚存的古典诗论进入当代的空间,贡献出它的智慧,协同解决新诗面对的问题。据我的学习经验,历代中国文论中存在着大量对我们今日所思考的诗歌理论仍有意义的撰述,而我们却只习惯于引用西方理论,无暇回顾一下自身传统中这些理论,师洋师古应当成为回顾与前瞻的两扇窗户,同时拉开窗帏,扩大视野,恢复自己传统的活力才能吸收外来的营养。

中国古典诗论在研究方法上与西方文论也有很大不同。西方文论强调逻辑剖析,优点是落在文本实处和清晰的抽象概括,但其弊病是容易刻板、枯燥、概念化、解剖刀往往伤及神经,概念也有失去生命的变幻色彩的毛病。而中国古典诗论体系虽不十分清晰,却能以富有内涵和想象力的诗样的语言传递给读者审美的智慧和哲理,不至于有水涸石露的窘境,而其中人文的情致、暖意、活力,丝毫没有实验室处理后的褪色失鲜之感。读古典诗论后可以意识到西方的科学分析、逻辑推理、抽象名词杜撰等虽不失为一家之法,却并非唯一的方法。而中国古典诗论的风格与中国古兴自学的灵活、深邃、玄远相匹配。对于诗歌这样内涵深、变幻多的文学品种,中国传统的文艺理论有其突出的优点。

(摘编自郑敏《新诗百年探索与后新诗潮》)

1. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A. 中华民族具有深厚的文化传统,形成了富有特色的思想体系,这是推动中华文明“创造性转化、创新性发展”的重要前提。

B. 中国特色哲学社会科学的构建,可以向世界传播中国优秀学术理论,为解决世界性问题提供中国经验。

C. 当代新诗之所以出现“食洋不化”的病症,一是因为丢失了本民族的诗歌传统,二是因为东西方文化差异巨大。

D. 中国古典诗论虽不以体系和逻辑见长,但蕴含诗性品格和人文情致,比西方文论更有生命力。

2. 根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A. 材料一与材料二都谈到了传统和创新的关系,不过二者论述的重心并不相同。

B. 借鉴西方诗歌并不能给本民族的诗歌带来现代性,对此中国诗人要有清醒认识。

C. 中国古典诗歌的语言、内在结构和外在形态,依然可为当代诗歌创作提供营养。

D. 古人论诗用“意在笔先”“空灵”“飘逸”等语,未落实处却包含鲜活的审美智慧。

3. 下列选项,最适合作为论据来支撑材料一观点的一项是( )(3分)

A. 韩愈《答刘正夫书》:“或问为文宜何师?必谨对曰:宜师古圣贤人。”

B. 晚清洋务派人物冯桂芬提出:“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术。”

C. 鲁迅《文化偏至论》:“外之既不后于世界之思潮,内之仍弗失固有之血脉”

D. 季羡林认为:“东西方文化的相互关系是‘三十年河西,三十年河东’。”

4. “己所不欲,勿施于人”出自《论语》,现已成为国际社会公认的处理人际关系和国际关系的黄金准则。请结合材料一对这一现象加以分析。(4分)

5. 如何推动中国古典诗论的“创造性转化、创新性发展”?请结合材料谈谈你的看法。(4分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

跟日子讨欢喜

杜官恩 宋红莲

郑老爹喜欢赶街驮些小菜卖,不管是茄子、胡椒、豆豇子,还是丝瓜、黄瓜、胡萝卜。每天只弄一点点,只要每天有卖的。

他老婆说他是骨头贱得喊出了声,喜欢折腾。

郑老爹理由充足地反驳道:“总比睡不着,在床上折腾强啊!”

眼看田里的菜卖得跟不上趟了,郑老爹打起了门口一棵枣树的主意。

这棵枣树是无意之中长起来的,几十年没死。虽说枣子的品相不太好看,一半青黄色,一半锈红色,但吃在嘴里甜滋滋的,和高粱一样甜。

一棵老枣树,结满果实时,喜感十足。它结的枣子,一家人吃一茬它熟一茬,隔壁左右送一遍它补一遍。要季节过去,枣子才吃得完。

今天,郑老爹专门摘了一提篮枣子赶街来了,看能不能卖两个钱,让自己乐一乐。

郑老爹无病无灾,儿女有孝心,又有农村老人补贴拿,他的日子过得无忧无虑。他赶街卖小菜,就是在讨欢喜。最好是自己欢喜时,也能把欢喜带给买了他菜的人。他卖菜,讨价还价时,一般都是他先“软和”下来。多数时间是连卖带送,只要有人喜爱他的菜。

今天,他只带了枣子,卖相又不占优势,不知道会不会有人喜欢,能不能卖出去。

他不慌不忙,不需要趁夜色赶早。现在的人们好像都懂得享受,起床都很迟,导致街市也开得很迟。天光大亮,路上的行人稀少。郑老爹在这个时间段,可以很安全地骑着三轮车到街上。

以前赶街,是随便往一条街道两边放的。起风下雨,淋得像落汤鸡。下雪下冰,冻得直打哆嗦。现在有专门的大菜场,装修得跟大电影院似的。专门的坐商贩子买铺面经营,不想出摊位费的,像郑老爹这样的人,外面还有一圈小巷道可以收留他们。头顶上有一长排雨棚子,能够保证遮阳避雨。每天随时来随时摆开,规规矩矩像排队。也不收费,人性化十足。

郑老爹在一条白色画线内,将三轮自行车的屁股调顺,对好了人流巷路。

旁边来的是一位老婆婆,一样的骑三轮自行车来的,也一样的只卖一种东西:玉米棒子。

郑老爹不禁笑起来。由此看来,老婆婆的情况和他差不多。他们经常碰到一起,虽然叫不上名字,但都可以用“大妹子”“老大哥”相称,都不会问姓名。

玉米棒子包着苞叶,头上还留着黑缨,像一揪头发。

玉米棒子可用来煮了直接吃,也可以卖给餐馆做玉米芯加鱼丸子汤喝。看品相,也是不好。

郑老爹问:“这玉米是干成这样的吧?”

老婆婆说:“是啊,干了还逗虫子。菜园子里的几棵,又不能杀药水。管它的,卖得几个是几个,只要有人要就给。”

这时,过来了一位中年妇女,四五十岁的样子。拖着一个专门买菜的简易拖车,停在郑老爹面前。她先不问价格,不说买,只问:“能不能尝一颗?”

“尝吧,你尝,枣树上多得是。”

有人尝过,说是不甜,“有理有据”地走了,郑老爹也不生气,他说:“无所谓,家里人吃不完,烂了好多。”

旁边老婆婆说:“我的这玉米也是,多得喂猪。”

当然,这话虽然是实话,但都没有当着顾客的面说,不能让人听着有诽人的意思。

这中年妇女实话实说:“呣……枣子还蛮甜嘛!”

郑老爹很高兴,他就喜欢听别人夸赞他的东西好。就是青菜叶上有几个虫洞,他都会仔细解释,说这是没有打过药的绿色产品,让人认同,给几句好评。

郑老爹看出了中年妇女心里想的。“来几斤吧,枣树上快卖完了。”

“多少钱一斤?”

“六块。”

“五块钱一斤,得来六斤,整数。”

最后,中年妇女来了三斤,五块,三五一十五。扫码,付账,行云流水。中年女人买完枣子,又看到老婆婆的玉米棒子。“多少钱一个?”

“一块钱一个。”

“上面还有虫子眼嘛,两块钱三个。”

“可以。卖完早点回家。”

中年妇女买完玉米棒子,临走,看到老婆婆手里正在剥苞叶的玉米棒子,似乎漂亮一点。

“我跟你换一个吧?”

老婆婆说:“换什么换?便宜东西,多拿一个去得了。”

中年妇女得了便宜,不停地“谢谢,谢谢”,满意而去。

这时,郑老爹喊:“枣子,你的枣子不要了?”

中年妇女折回来,提了落下的枣子。“你看我这记性,太差了。谢谢啊!”卖了几斤枣子,卖了几个玉米棒子,郑老爹和老婆婆收获了一堆谢谢——这就是他们跟日子讨得的欢喜。

人家开心,郑老爹和老婆婆也一样开心。

(有删改)

6. 下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A. 郑老爹的老婆说郑老爹骨头贱得喊出了声,喜欢折腾,看似埋怨,实则是对老伴浓浓的关爱。

B. 小说字里行间透露着人性美,比如结满果树、充满喜感的枣子,“隔壁左右送一遍它补一遍”。

C. 郑老爹专门摘枣子赶街,并说“看能不能卖两个钱”,是为了表现市场经济让农村人一心想赚钱。

D. 小说多处体现了党的惠民政策给百姓带来福祉,如农村老人拿补贴、摆摊不收费、人性化的菜市场等。

7. 下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A. 小说前后照应,如开头说枣子“吃在嘴里甜滋滋的,和高粱一样甜”与后文中年妇女对枣子“蛮甜”的评价相照应。

B. 本文通过“让自己乐一乐”“他只带了枣子”“他不慌不忙”描写,刻画了一位生活从容、追求欢喜的老人。

C. 文章运用对比,如同样的枣子,有人说枣子蛮甜,有人却“有理有据”地说不甜,可见枣子质量是有差别的。

D. “枣子,你的枣子不要了?”“你看我这记性,太差了。谢谢啊!”这些语言描写,刻画了人物淳朴的形象。

8. 小说的主人公是郑老爹,那写卖玉米棒子的老婆婆有什么作用呢?请结合小说简要分析。(6分)

9. 这篇小说的语言具有鲜明的风格,请结合作品具体分析。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

秦将伐魏,魏王闻之,夜见孟尝君,告之曰:“秦且攻魏,子为寡人谋,奈何?”孟尝君曰:“有诸侯之救,则国可存也。”王曰:“寡人愿子之行也!”重为之约车百乘。孟尝君之赵,谓赵王曰:“文愿借兵以救魏!”赵王曰:“寡人不能。”孟尝君曰:“夫敢借兵者,以忠王也。”王曰:“可得闻乎?”孟尝君曰:“夫赵之兵非能强于魏之兵,魏之兵非能弱于赵也。然而赵之地不岁危而民不岁死,而魏之地岁危而民岁死者,何也?以其西为赵蔽也,今赵不救魏魏歃盟于秦是赵与强秦为界也地亦且岁危民亦且岁死矣此文之所以忠于大王也”赵王许诺,为起兵十万、车三百乘,又北见燕王曰:“今秦且攻魏,愿大王之救之!”燕王曰:“吾岁不熟二年矣,今又行数千里而以助魏,且奈何?”田文曰:“夫行数千里而救人者,此国之利也,今魏王出国门而望见军,虽欲行数千里而助人,可得乎?”燕王尚未许也。田文曰:“臣效便计于王,王不用臣之忠计,文请行矣,恐天下之将有大变也。”王曰:“大变可得闻乎?”曰:“燕不救魏,魏王折节割地,以国之半与秦,秦必去矣。秦已去魏,魏王悉韩、魏之兵,又西借秦兵,以因赵之众,以四国攻燕,王且何利?利行数千里而助人乎?利出燕南门而望见军乎?则道里近而输又易矣,王何利?”燕王曰:“子行矣,寡人听子。”乃为之起兵八万、车二百乘,以从田文,魏王大说曰:“君得燕、赵之兵甚众且亟矣。”秦王大恐,割地请讲于魏。因归燕、赵之兵,而封田文。

(节选自《战国策·魏策三》)

10. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A. 今赵不救魏/魏歃盟/于秦赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所以忠于大王也/

B. 今赵不救魏/魏歃盟于秦/是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所/以忠于大王也/

C. 今赵不救魏/魏歃盟于秦/是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所以忠于大王也/

D. 今赵不救魏/魏歃盟/于秦是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所/以忠于大王也/

11. 下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A. 寡人意为寡德之人,在文中是魏王自称,春秋战国时期君主常如此谦称自己。

B. 百乘即一百辆兵车,“乘”指四马一车。“百乘”“千乘”常用作兵力的代称。

C. 为赵蔽的“蔽”指屏障,与《邹忌讽齐王纳谏》中“王之蔽”的“蔽”相同。

D. 国门,文中是实指,指魏国国都的城门;现在则用来指一个国家的边境。

12. 下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )(3分)

A. 魏王受到强秦武力威胁之际,连夜向孟尝君问计,孟尝君表示有了诸侯的帮助,国家就可以存续下来,并表示希望替魏王出使诸侯,搬取救兵。

B. 孟尝君见赵王不愿出兵,劝说赵王,指出魏国每年地危民死,而赵国土地与民众一直安全,如果不救魏,赵国将面临危险,赵王这才同意出兵。

C. 孟尝君请燕王出兵救魏,燕王犹豫不决,孟尝君指出魏国倘若联合他国合力攻打燕国,将会对燕国十分不利。燕王听从了建议,出兵救助魏国。

D. 孟尝君计谋得以实现,魏王非常高兴,夸奖他短时间内搬来很多援军。秦王非常恐慌,割地给魏国,魏王于是让燕、赵援军返国,封赏孟尝君。

13. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)吾岁不熟二年矣,今又行数千里而以助魏,且奈何?

(2)燕不救魏,魏王折节割地,以国之半与秦,秦必去矣。

14. 孟尝君前往赵国、燕国借兵救魏,所采用的游说策略有什么不同?请简要概括。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

送别

李白[唐代]

寻阳五溪水,沿洄直入巫山里。

胜境由来人共传,君到南中自称美。

送君别有八月秋,飒飒芦花复益愁。

云帆望远不相见,日暮长江空自流。

15. 下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A. 根据本诗内容可知,诗人的友人即将乘船出发,沿水路驶往三峡方向。

B. 诗人表示友人将去的地方景色优美,而友人的风采正与这美景相称。

C. 本诗最后两句的表达方式,在《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中也曾使用。

D. 诗中前后两次使用“君”,都是指即将离别的友人,含义并无不同。

16. 本诗是如何表现离愁别绪?请结合内容简要分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)贾谊在《过秦论》中说到秦始皇为了削弱百姓的反抗力量所采取的措施是: ,聚之咸阳,

销锋镝, 。

(2)《过秦论》中描写陈涉起义的影响的语句是“_________ ___________,_____________________”。

(3)《书愤》在今昔对比中更强烈地抒发了岁月蹉跎、壮志难酬情怀的诗句是 , 。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用I(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成18~19题。

又是一年槐花儿飘香的季节,小伙伴们有没有想起儿时那些带有妈妈专属味道的槐花美食?不过,槐花①______。常见的槐花有三种:淡黄色的国槐花,夏末开花,可以入药②______;白色的刺槐花(也叫洋槐花),夏初开花,花香味甜,可食用但不可入药;红色的槐花(变种)仅供观赏,既不能食用,③______。也就是说,我们吃的槐花美食来自白色刺槐。白色刺槐是我国重要的蜜源、食花和景观植物,原产北美。而我国土生土长的树种,是国槐。国槐在我国不只是一种常见的良木,而且作为一种文化元素融入传统文化之中。比如被奉为“神树”,种植在敬神祭祖的社坛周围;作为吉祥的象征,种在庭前屋后。古代社会,槐树还是三公(太师、太傅、太保)宰辅之位的象征,并出现了一些由“槐”字构成的具有政治寓意的词,如槐岳(朝廷高官)、槐蝉(高官显贵)、槐第(三公的宅第)等,槐树因此也受到读书人的喜爱。

18. 请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。(6分)

19. 下列选项中,加点的词语和文中“槐蝉”所用修辞手法不同的一项是( )(3分)

A. 主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

B. 埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。

C. 六军不发无奈何,宛转娥眉马前死。

D. 心非木石岂无感,吞声踯躅不敢言。

(二)语言文字运用II(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成20~22题。

碎片化阅读时代,展读一本纸质书带有神圣的仪式感,也是沉静和寂寞的事。现代知名作家几乎都有卷帙浩繁的“全集”“选集”或“丛书”,人们或因其品类繁多而 ① , 或因体量太大而束之高阁。推出《朱自清别集》,就是要从厚重的朱自清作品集中,把“心脏”挑选出来,让经典焕发新生,不再寂寞。读者也无需再为选择而 ② 。

汪曾祺在为恩师沈从文选编作品精选集的时候,首次使用“别集”称谓,命名为《沈从文别集》,后人亦在汪曾祺去世后编辑了《汪曾祺别集》。现代作家的“别集”从古典文献学概念中跳脱出来,成为作品集独特而高效的展示方式。别集,意味着从该作者的作品全集中优中选优,不同卷册根据一定的主题选编成,编选、勘校、设计都非常考究。《朱自清别集》第一辑就是从作者全部作品中编选出六卷精华,小32开本,简洁轻便,装帧设计精美,阅读收藏两相宜,是一般读者完整了解朱自清文化贡献和文学成就的理想选择。

朱自清是一位学者、作家、大学教授,几乎每一个角色都努力做到 ③ 。当我们捧读《朱自清别集》时,能触摸到字里行间朱自清的至情文字和赤子之心。

20. 请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

21. 文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )(3分)

A. 别集,意味着从该作者的作品全集中优中选优,根据一定的主题选编成不同卷册,编选、勘校、设计都非常考究。

B. 别集,意味着从该作者的作品全集中优中选优,不同卷册根据一定的主题选编成,勘校、编选、设计都非常考究。

C. 别集,意味着从该作者的作品全集中优中选优,根据一定的主题选编成不同卷册,勘校、编选、设计都非常考究。

D. 别集,意味着从该作者的作品全集中优中选优,不同卷册根据一定的主题选编成,编选、设计、勘校都非常考究。

22. 文中画波浪线句子使用了比喻和拟人的修辞手法,请结合材料简要分析其构成及表达效果。(5分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

“宁溘死以流亡兮,吾不忍为此态也”这是屈原的选择。“屈节辱命,虽生,何面目以归汉!”这是苏武的选择。面对人生的困境,他们都有对个体与家国的斟酌、取舍,让人生有了不同的意义。

以上材料对我们颇具启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高二语文答案解析

【答案】1. D 2. B 3. C

4. ①“己所不欲,勿施于人”出自《论语》,意思是以对待自身的行为为参照物来对待他人,在关注自身的同时还要关注他人,体现了理性思辨换位思考的古代哲学大智慧。②“现已成为国际社会公认的处理人际关系和国际关系的黄金准则”体现与时俱进、推陈出新。③要加强对中华优秀传统文化的挖掘与阐发,使民族性更符合当代中国和当今世界的发展,为解决世界性问题提供思路和方法,体现了特殊到普遍的发展规律。

5. ①复兴中华传统文化。建立强大的中华文化传统,固本健体才可以消化吸收了四方异域的文化,借以繁荣本民族文化。②与时俱进。当代社会让世界村的居民们多少都进入了一个更复杂的感性与知性世界,中国诗歌也相应地在寻找与之相当的艺术形式,主要是诗歌语言、内在结构、外在形态。③借鉴世界优秀文化,外为中用。

【解析】

【1题详解】

本题考查学生理解分析材料内容的能力。

D.“比西方文论更有生命力”错误,材料二最后一段“中国古典诗论在研究方法上与西方文论也有很大不同。西方文论强调……优点是……但其弊病是……而中国古典诗论体系虽不十分清晰,却能以富有内涵和想象力的诗样的语言传递给读者审美的智慧和哲理……”只是比较二者的优缺点,并没有说哪一个更有生命力。

故选D。

【2题详解】

本题考查学生概括分析材料内容的能力。

B.“借鉴西方诗歌并不能给本民族的诗歌带来现代性”错误,过于绝对,材料二第二段说的是“这些必须是有本民族实质性的和具有现代性的,单靠移植西方是绝对不行的”,可见借鉴西方有价值,但不能“单靠移植西方”。

故选B。

【3题详解】

本题考查学生分析论点、论据和论证的能力。

材料一说的是要继承创新传统文化,在比较、对照、批判、吸收、升华的基础上,使民族性更加符合当代中国和当今世界的发展要求。

A.说的是“师古圣贤人”,意思是“应当学习古代圣贤”,没有体现与时俱进博采众长。

B.主张以中国传统儒家伦理纲常为根本,注重学习西方的科学技术,政体不变,只学习西方技术,且不是“文化”方面。

C.说的是既要吸取世界的优秀文化,又要保持自己的文化,与材料一观点一致。

D.说到是中西方文化之间的盛衰兴替这一现象,与材料一观点不一致。

故选C。

【4题详解】

本题考查学生分析运用材料的能力。

由题干可知,首先要理解“己所不欲,勿施于人”的思想内涵。“己所不欲,勿施于人”是说自己不喜欢的,也不要强加给对方,这两句话体现了换位思考的古代哲学大智慧。

然后结合材料一分析“成为国际社会公认的处理人际关系和国际关系的黄金准则”的意义。

这两句话之所以能成为国际社会处理人际关系和国际关系的装进准则,是因为这两句话中蕴含人际关系的重要原则,也就是说人应当以对待自身的行为为参照物来对待他人,倘若自己所不欲的,硬推给他人,人与人之间的交往应该坚持这种原则,这是尊重他人,平等待人的体现,我们除了要关注自身的存在以外,还得关注他人的存在。

结合材料一第一段“中华民族有着深厚文化传统,形成了富有特色的思想体系,体现了中国人几千年来积累的知识智慧和理性思辨”“中华文明延续着我们国家和民族的精神血脉,既需要薪火相传、代代守护,也需要与时俱进、推陈出新”可知,《论语》中的这些内容体现了中国人的知识智慧和理性思辨,且能与时俱进、推陈出新,所以在今天依然有它的价值。

结合材料一第二段“强调民族性并不是要排斥其他国家的学术研究成果,而是要在比较、对照、批判、吸收、升华的基础上,使民族性更加符合当代中国和当今世界的发展要求……解决好民族性问题,就有更强能力去解决世界性问题;把中国实践总结好,就有更强能力为解决世界性问题提供思路和办法。这是由特殊性到普遍性的发展规律”可知,《论语》中的法则推行到国际社会,这是用中国的实践经验来解决国际的问题,体现了特殊到普遍的发展规律。

【5题详解】

本题考查学生探究文本中的某些问题,提出自己的见解的能力。

由材料二第二段和第三段“唐代之所以能广泛吸取西域民族、北方民族及佛教的文化,正因为它拥有一个秦汉以来建立的强大的中华文化传统”“当代新诗不但丢失了本民族的诗歌传统,而且也失去了对那个传统的记忆和感情” 我们认为,21世纪中国新诗能否存活,就看我们能否意识到自身传统的复活并进入现代,同吸收外来因素之间的主次关系。没有传统何谈创新 没有传统作为立身之地,创新很可能变为全盘西化”“重新寻找自己的诗歌传统,激活它的心跳,挖掘出它久被尘封的泉眼”可知,要想推动中国古典诗论的“创造性转化、创新性发展”“,要立足传统,复兴中华传统文化,找到立身之基。

由第二段“当代社会让世界村的居民们多少都进入了一个更复杂的感性与知性世界,中国诗歌也相应地在寻找与之相当的艺术形式,主要是诗歌语言、内在结构、外在形态”可知,需要与时俱进,寻找与之相当的艺术形式。

由材料二最后一段“中国古典诗论在研究方法上与西方文论也有很大不同。西方文论强调逻辑剖析,优点是落在文本实处和清晰的抽象概括”“读古典诗论后可以意识到西方的科学分析、逻辑推理、抽象名词杜撰等虽不失为一家之法,却并非唯一的方法”可知,可以借鉴世界优秀文化,为我所用。

【答案】6. C 7. C

8. ①在人物塑造上,老婆婆作为次要人物,烘托了主人公郑老爹的形象。老婆婆和郑老爹不仅都满足于物质上的生活,还通过卖菜来追求精神上的享受。②在内容上,塑造淳朴的具有人性美的老婆婆,丰富了小说的内容,增添了小说的趣味性和可读性。③在主旨上,老婆婆和郑老爹一起揭示了小说的主旨,反映了在党的惠民政策下农民群体追求精神富足的生活面貌。

9. ①语言通俗易懂,具有生活气息。如“骨头贱得喊出了声”“大妹子”“老大哥”等。②语言具有乡土特色、地方特色。如“干了还逗虫子”“枣子还蛮甜嘛”。③语言生动形象,运用了比喻等手法。如“淋得像落汤鸡”“像一揪头发”。

【解析】

【6题详解】

本题考查学生综合赏析文学作品的思想内容的能力。

C.“是为了表现市场经济让农村人一心想赚钱”错误,是为了说明郑老爹跟日子讨欢喜,表现农村人精神富足的生活。

故选C。

【7题详解】

本题考查学生综合赏析文学作品的艺术手法的能力。

C.“可见枣子质量是有差别的”错误,通过不同顾客的不同评价来表现郑老爹不在意东西能不能卖出去,而在意能不能把欢喜带给买了他枣子的人。

故选C。

【8题详解】

本题考查学生鉴赏作品的人物形象和作用的能力。

①在人物塑造上,老婆婆是次要人物,结合“一位老婆婆,一样的骑三轮自行车来的,也一样的只卖一种东西:玉米棒子”“郑老爹不禁笑起来。由此看来,老婆婆的情况和他差不多”“卖得几个是几个,只要有人要就给”可知,老婆婆的情况跟郑老爹差不多,买菜挣钱不是主要目的,还通过卖菜来追求精神上的享受。老婆婆的形象烘托了主人公郑老爹的形象。

②在内容上,“老婆婆说:‘换什么换?便宜东西,多拿一个去得了。’”老婆婆送给中年妇女玉米棒子,体现其淳朴的形象,具有人性美,老婆婆的出现丰富了小说的内容,增添了小说的趣味性和可读性。

③在主旨上,“卖了几斤枣子,卖了几个玉米棒子,郑老爹和老婆婆收获了一堆谢谢——这就是他们跟日子讨得的欢喜”“人家开心,郑老爹和老婆婆也一样开心”小说塑造了郑老爹和老婆婆的形象,作为农村老年人的形象代表,他们生活无忧,处事平和,晚年自得其乐,一主一次,一起揭示了小说的主旨,反映了在党的惠民政策下农民群体追求精神富足的生活面貌。

【9题详解】

本题考查学生体会品味精彩的语言表达艺术的能力。

①语言通俗易懂,具有生活气息。如“骨头贱得喊出了声”“大妹子”“老大哥”等,符合农村百姓之间的语言风格,对话语言朴实,充满了乡土气息。

②语言具有乡土特色、地方特色。如“干了还逗虫子”“枣子还蛮甜嘛”“得来六斤,整数”,这些人物语言口语色彩浓厚,乡间土语充满了人情味。

③语言生动形象,运用了比喻等手法。如“淋得像落汤鸡”形容人挨雨淋的样子,“像一揪头发”形容玉米棒子带着黑缨,语言生动。

【答案】10 C 11. C 12. A

13. (1)我国已经连续两年收成不好,现在又要跋涉几千里去援助魏国,这将怎么办呢

(2)燕国不去援救魏国,魏王屈节割地,把国土的一半送给秦国,秦国一定会撤兵。

14. (1)对赵国,孟尝君表以忠心,以存魏的好处打动对方。(2)对燕国,孟尝君则是晓以利害,以亡魏的弊端引起燕王的重视。

【解析】

【10题详解】

本题考查学生文言文断句的能力。

句意:现在赵国不援救魏国,魏国同秦国歃血结盟,这样就如同赵国与强大的秦国相邻了,赵国土地也将年年受到威胁,百姓也将一年一年地死去。这就是我忠于大王的表现。”

“魏歃盟于秦”是状语后置句,“于秦”是“歃盟”的后置状语,中间不可断开,排除AD;

“此文之所以忠于大王也”是判断句,“此……也”是判断句的标志,中间不可断开,“之所以”是固定结构,不能断开,排除B。

故选C。

【11题详解】

本题考查学生了解并掌握常见的文学文化常识的能力。

C.“与……‘王之蔽’的‘蔽’相同”错误,“王之蔽”的“蔽”是“蒙蔽”,这里指受蒙蔽,与“赵蔽”的“蔽”不同。

故选C。

【12题详解】

本题考查学生概括分析文章内容能力。

A.“孟尝君……并表示希望替魏王出使诸侯”错误,由文中“王曰:‘寡人愿子之行也’”可知,是魏王希望孟尝君出使诸侯。

故选A。

【13题详解】

本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

(1)“岁”,年;“熟”,有收成,丰收;“行”,跋涉;“助”,援助;“奈何”,怎么办。

(2)“折节”,屈服于别人;“以”,把;“与”,送给;“去”,离开。

【14题详解】

本题考查学生理解分析文章内容的能力。

由题干可知,考生需要分析孟尝君游说赵王和燕王的语言,分析其中所用的技巧。

如孟尝君游说赵王时先说“夫敢借兵者,以忠王也”,首先向赵王表示忠心,意思是说我向您借兵是对您忠心,之后分析魏国存在对于赵国的价值,魏赵两国的军队势力没有太大悬殊,而现在魏国的处境却不如赵国,是因为魏国是赵国西边的屏障,挡住了来自秦国的威胁,一旦魏国灭掉,赵国就“与强秦为界”,由此可见魏国存在的价值,这是用存魏的好处来打动对方。

如孟尝君游说燕王的时候说“燕不救魏,魏王折节割地,以国之半与秦,秦必去矣。秦已去魏,魏王悉韩、魏之兵,又西借秦兵,以因赵之众,以四国攻燕,王且何利?利行数千里而助人乎?利出燕南门而望见军乎?则道里近而输又易矣,王何利”,孟尝君用魏国灭亡之后给赵国带来的威胁引起燕王的重视,一旦魏国“折节割地”,之后会集合四国之力来攻打燕国,这是用亡魏的坏处“恫吓”燕王。

参考译文:

秦国将要讨伐魏国。魏王听说,夜里去见孟尝君,告诉他说:“秦国将要进攻魏国了,您替寡人谋划一下,怎么办?”孟尝君说:“有诸侯援救,国家就可以保存下来。”魏王说:“寡人希望您能出行游说。”郑重地为孟尝君准备了百辆马车。孟尝君来到赵国,对赵王说:“我希望从赵国借些军队去救魏国。”赵王说:“寡人不能借。”孟尝君说:“我冒昧地借兵的原因,是为了以此效忠大王啊。”赵王说:“可以说给我听听吗?” 孟尝君说:“赵国的军队并非比魏国的军队战斗力强,魏国的军队也并非比赵国的军队战斗力弱。然而赵国的土地没有一年一年地受到威胁,百姓也没有年年遭到死亡的厄运;魏国的土地一年一年受到威胁,百姓年年遭到死亡的厄运,为什么?因为魏国在西面做了赵国的屏障。现在赵国不援救魏国,魏国同秦国歃血结盟,这样就如同赵国与强大的秦国相邻了,赵国土地也将年年受到威胁,百姓也将一年一年地死去。这就是我忠于大王的表现。”赵王答应了,为魏国发兵十万,战车三百辆。孟尝君又北上拜见了燕王,说:“现在秦国将要进攻魏国了,希望大王救魏国。”燕王说:“我国已经连续两年收成不好,现在又要跋涉几千里去援助魏国,这将怎么办呢?”孟尝君说:“跋涉几千里去拯救别人,这将给国家带来好处。现在魏王出城门盼望燕军,其他诸侯即使想跋涉几千里来帮助,可以做到吗?”燕王还是没有答应。孟尝君说:“臣下献上好的计策给大王,大王却不采用臣下忠诚的计策,我请求离开了,恐怕天下将有大的变化了。”燕王说:“您说的大的变化,可以让我听听吗 ”孟尝君说:“秦国攻打魏国,然而燕国却不去援救魏国,魏国屈节割地,把国土的一半送给秦国,秦国一定会撤兵。秦兵撤离魏国后,魏王倾韩国、魏国的全部军队,又西借秦国的军队,再依靠赵国的军队,用四个国家的力量攻打燕国,大王将会得到什么好处呢?好处会自己跋涉几千里去帮助人吗?好处会出燕国的南门而盼望援军吗?那么对于四国军队来说道路与乡里很近,补给给养又很容易。大王还能得到什么好处呢?”燕王说:“您走吧,寡人听您的了。”于是为孟尝君发兵八万,战车二百辆,跟从孟尝君(前往魏国)。魏王大喜,说:“您借燕国、赵国的军队多而且快。”秦王很害怕,割让土地同魏国讲和。魏国于是归还了燕国、赵国的军队并且封赏了孟尝君。

【答案】15. B 16. ①寓情于景:诗人送别友人,遇芦花飒飒作响,离愁更甚,此景烘托了诗人与友人分别的依依不舍的离情。②以景结情:诗人以消失不见的船帆和“空自流”的长江之景作结,孤寂凄冷的意境更加衬托出离愁别绪的浓重。

【解析】

【15题详解】

本题考查学生理解诗歌内容鉴赏艺术特色的能力。

B.“而友人的风采正与这美景相称”错,结合“胜境由来人共传,君到南中自称美”分析,只是说即将去的那里的风景一直为世人所传颂,友人到了一定会很喜欢,没有选项中意思。

故选B。

【16题详解】

本题考查学生理解诗歌思想感情分析写作技巧的能力。

“飒飒芦花复益愁”意思是说在这芦花被风吹动的飒飒声中我更觉忧愁,写秋天送别友人,本就依依不舍,兼之萧瑟凄凉的景象,心情愈加惆怅哀愁。寓情于景情景交融,渲染悲伤的气氛,一派衰败的景象中,诗人因离别而伤感的情绪浓重,可见友情之深厚,难舍难分。

结尾“云帆望远不相见,日暮长江空自流”写远眺友人的船帆已经看不见了,只有日暮下的长江独自流淌,以景结情,委婉含蓄,诗人远望友人离去,直至船帆消逝于视线,可见遥望时间之长久,以杳无踪影的船帆和一去不复返的长江水作结,景象中融入了诗人万般情结,与友人分别后的孤独寂聊凄冷的心境让读者能够以形象的画面中身临其境,更加衬托出离愁别绪的浓重,极具感染力。

17

收天下之兵 铸以为金人十二

天下云集响应 赢粮而景从

早岁那知世事艰 中原北望气如山

18【答案】20. ①并不都是能吃的

②但不可食用

③也不能入药 19. D

【解析】

【18题详解】

本题考查学生语言表达之情境补写的能力。

第一处,前面是说儿时对槐花美食的记忆,“不过”表转折,结合后面三类槐花的特点来看,有的可以食用,有的可以药用,而有的仅供观赏,所以此处填写“并非都能食用”这样的内容。

第二处,此处是说淡黄色国槐花的特点,“可以入药……”和后面洋槐花“可食用但不可入药”内容相对应,所以此处填写“但不可食用”。

第三处,此处是说红色槐花的特点,前面国槐花和洋槐花的特点是“可以入药但不可食用”“可食用但不可入药”,而此处的红色槐花“仅供观赏,既不能食用”,可见后面应是说“也不能入药”。

【19题详解】

本题考查学生正确使用常见的修辞手法的能力。

文中“槐蝉”是借代,代指高官显贵。

A.借代,用“管弦”代指音乐。

B.借代,用“桑梓”代指家乡。

C.借代,用“蛾眉”代指杨贵妃。

D.比喻,是否定喻,“人心”是本体,“木石”是喻体。

故选D。

【答案】20. ①望而却步 ②左右为难 ③尽善尽美 21. A

22. 示例:①以“心脏”比喻“经典”,没有比喻词。生动形象地描述了别集中所选作品的地位和重要性。②文中用“寂寞”一词赋予“经典”以人的情感,生动形象地写出经典曾无人问津,“不再寂寞”写出了别集出现后的改变。

【解析】

【20题详解】

本题考查学生正确使用成语的能力。

①由“束之高阁”可突出此处是说读者因作品品类繁多而不敢去阅读,可填“望而却步”。望而却步:指看到了危险或力不能及的事而往后退缩。

②语境是说读者为选择阅读哪些作品而为难,可填“左右为难”。左右为难:形容无论怎样做都有难处。

③语境是说朱自清对每个角色的刻画都力求完美,可填“尽善尽美”。尽善尽美:指极其完善,极其美好;形容事物完美到没有一点缺点。

【21题详解】

本题考查学生辨析并修改病句的能力。

原句语病有:

语序不当,偷换主语,“不同卷册根据一定的主题选编成”,应改成“根据一定的主题选编成不同卷册”。

BC项“勘校、编选、设计”,D项“编选、设计、勘校”语序不当,应为“编选、勘校、设计”。

全部改对的是A项。

故选A。

【22题详解】

本题考查学生正确使用常见的修辞手法的能力。

①“从厚重的朱自清作品集中,把‘心脏’挑选出来”一句运用比喻手法,本体是朱自清作品中的“经典”,喻体是“心脏”,没有比喻词;“心脏”是人体中最重要的器官之一,用来比喻这些挑选出的经典作品的地位和重要性,因此效果是,生动形象地描述了别集中所选作品的地位和重要性。

②“让经典焕发新生,不再寂寞”,运用拟人手法,“寂寞”原本是形容人的感受,文中用“寂寞”一词赋予“经典”以人的情感;此处的“寂寞”是说这些经典作品为人阅读、无人赏识,生动形象地写出经典曾无人问津;“不再寂寞”是因为挑选出了这些经典作品,让人们不再因作品“品类繁多”“体量太大”而不敢、不愿阅读,生动地写出了别集出现后的改变。

23.作文

审题:

这是一道引语式材料作文题。

所供材料,是一段引语,可以分两部分,前边是事例,后边是结论。前面这一部分是选择性必修中册第三单元作品人物“面对困境”时不同的选择。“宁溘死以流亡兮,吾不忍为此态也”这是屈原面对困境时以家国为重不肯同流合污的品质;“屈节辱命,虽生,何面目以归汉!”这是苏武面对困境时坚守民族大义,不肯投降苟存的精神。第二部分是结论,指出每一次取舍都要衡量个体与家国的轻重,表现出人的精神状态和精神境界。

本材料暗示学生需要进行思辨性写作,要对个体和家国进行辨证思考。考生从这些人面对困境的选择以及原因,表达自己处在困境时的人生思考。材料里的三个核心要素分别是“困境选择”“个体”“家国”。具体写作时,要弄清其内涵,然后才能正确立意,进而谋篇布局。

内涵解读:“个体”“家国”,现实社会中,人们的人生目标会有不同,困境选择也有差异,但只有把自己这一“小我”融入到祖国的“大我”中,与时代同步伐,与人民、家国共命运,才能更好地实现人生价值。

写作时可以安排成“总--分--总”的结构形式。开篇处可以引出观点:你我既身处少年之时,更应许下少年之愿,踏过泥泞荆棘,担彼方重担。分论点一,少年之所愿,当青衿之志,无惧山高路远。分论点二,少年之所愿,当永葆热爱,排除纷纭杂乱。分论点三少年之所愿,当以身国,担兴邦重任。结尾处:昔者,中国少年持家国愿景,挽狂澜于既倒,巩华厦之将倾;今者,你我应以身许国,许中华巨轮自在中流。

立意:

1.智慧选择,破人生困境。

2.理性选择,勇敢逐梦。

3.心有所善,择有所向。

4.心有家国,择有所值。

5.舍己为国,千秋凛然。

6.让人生选择与国家发展同频共振。

同课章节目录