8.3 撒哈拉以南的非洲 第一课时 教学设计(表格式)2022-2023学年七年级地理下学期人教版

文档属性

| 名称 | 8.3 撒哈拉以南的非洲 第一课时 教学设计(表格式)2022-2023学年七年级地理下学期人教版 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-06-15 20:15:34 | ||

图片预览

文档简介

《8.3 撒哈拉以南的非洲(第1课时)》教学设计

教材分析:人教版七年级下册第八章第三节撒哈拉以南的非洲,本节课设计属于第1课时。依据地理新课标的要求,课程要联系学生的生活实践和社会实践,针对本节课在整章中的独立性情况,在教学的过程中结合本校教学模式,我设计了以问题为导向,引领学生主动参与,发散思维,乐于探究,充分体现学生的主体地位,让学生在地理学科中收获知识,体验乐趣。

学情分析:初一学生经过了本学期第六章和第七章的学习,已经基本上掌握了区域地理的学习方法,有了一定的地理知识储备,也具有一定的读图和分析能力,本节也起到了一定的承上启下的作用,为后面学习打下了铺垫。针对学生课堂积极性不高等问题本节课设计以视频为导入,问题为导向,在课堂环节上充分调动学生,激发学生的学习兴趣和探究的欲望。

素养目标 区域认知: (1) 根据图文资料分析撒哈拉以南非洲的地理位置、范围和自然环境 (2) 了解撒哈拉以南非洲的人文地理环境 综合思维: (1)通过阅读图文资料,了解撒哈拉沙漠的非洲的自然概况,培养学生综合分析区域地理特征的能力。 (2)通过图文资料的分析归纳展示和问题的导向,培养学生小组合作探究的能力。 人地协调观: 通过对撒哈拉沙漠以南的非洲学习,让学生认识到非洲在自然、环境和人文方面存在较多问题地区,通过学习培养学生正确的人地协调观、自然环境观、正确的人种观及尊重文化差异等。

教学重点 撒哈拉以南非洲的地理位置、范围和自然环境

教学难点 通过对图文资料的分析归纳,培养学生的分析探究能力。

课前:自主预习,知识梳理。

环节名称 教师活动 学生活动 设计意图

预习 预习并且完成练习册上相应的课前预习 课前预习,完成课前预习的填空 让学生提前预习本节课的内容

课堂:合作探究,交流展示

导学 教师:上课之前我们先来观看一个短片,同学们猜猜这个地方应该位于哪里? 学生:非洲 教师:没错,视频里壮观的动物大世界正是被誉为天然动物园的非洲,大家想不想去看看? 学生:想 教师:那这节课我们就一起走进撒哈拉以南的非洲吧! 学生认真观看视频短片,回答老师的提问,进入课题。 问题: 同学们猜猜这个地方应该位于哪里? 通过简单问答和短视频导入,引导学生了解本节课的学习内容,提升学生的兴趣。

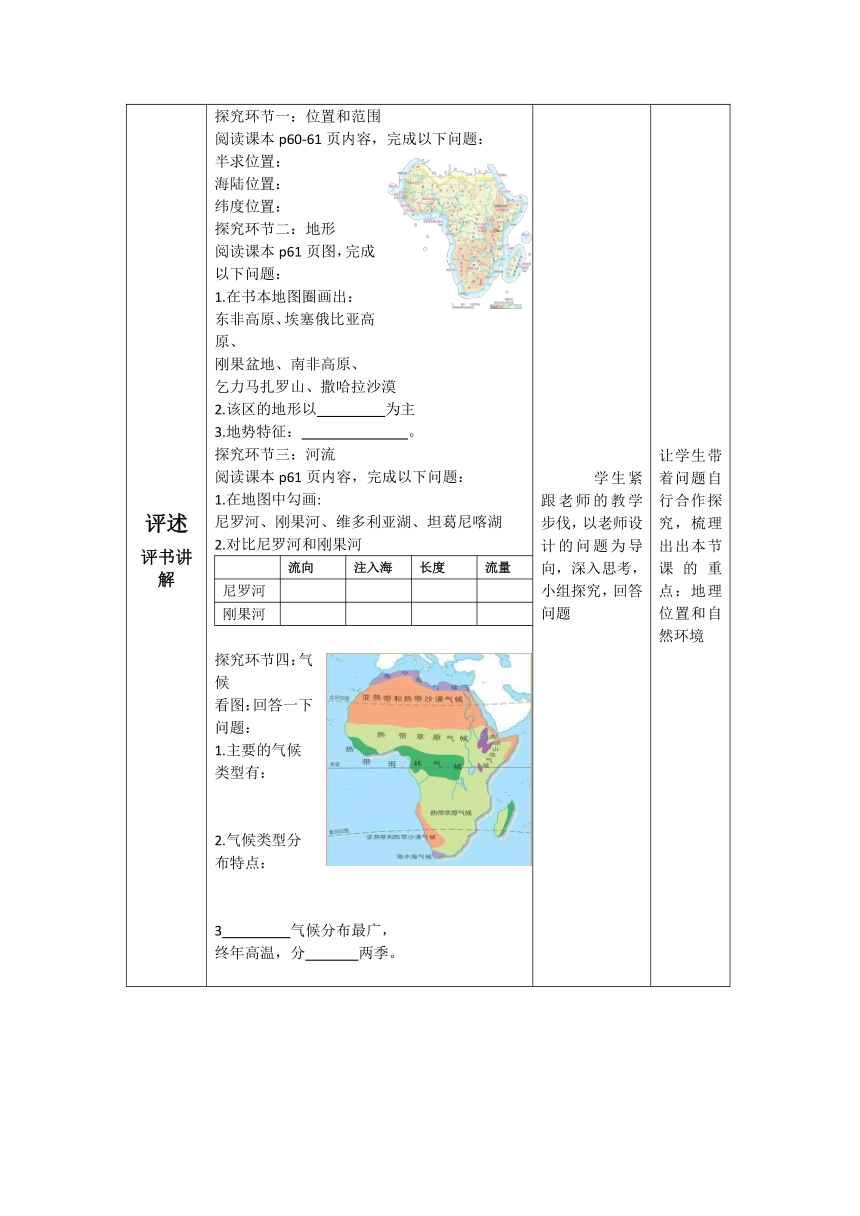

评述 评书讲解 探究环节一:位置和范围 阅读课本p60-61页内容,完成以下问题: 半求位置: 海陆位置: 纬度位置: 探究环节二:地形 阅读课本p61页图,完成以下问题: 1.在书本地图圈画出: 东非高原、埃塞俄比亚高原、 刚果盆地、南非高原、 乞力马扎罗山、撒哈拉沙漠 2.该区的地形以 为主 3.地势特征: 。 探究环节三:河流 阅读课本p61页内容,完成以下问题: 1.在地图中勾画: 尼罗河、刚果河、维多利亚湖、坦葛尼喀湖 2.对比尼罗河和刚果河 流向注入海长度流量气候区尼罗河 刚果河

探究环节四:气候 看图:回答一下问题: 1.主要的气候类型有: 2.气候类型分布特点: 3 气候分布最广, 终年高温,分 两季。 学生紧跟老师的教学步伐,以老师设计的问题为导向,深入思考,小组探究,回答问题 让学生带着问题自行合作探究,梳理出出本节课的重点:地理位置和自然环境

评论 合作探究 材料分析:6月-9月的非洲,将会上演地球上最壮观的动物大迁徙场面。百万头的角马,数十万计的斑马、羚羊组成声势浩大的队伍,从坦桑尼亚的塞伦盖蒂保护区前往肯尼亚的马赛马拉国家公园,沿途狮子、花豹尾随,鳄鱼开始在狭窄的马拉河两畔聚集,一部物竞天择,适者生存的大片就在这里上演。 结合所学,简要分析非洲动物大迁徙的原因? 小组带着问题,通过对图的分析,进行小组讨论,并且准备展示

评议 汇报展示 简要分析非洲动物大迁徙的原因? 以热带草原气候为主,有明显的干湿季,在干季水资源明显不够,随雨季迁移,北半球夏季由于雨带向北推移,所以动物为了水源而随雨带一起向北移动,北半球冬季雨带南移,而动物也随之迁移。 热带草原气候主要分布在热带雨林的南北两侧,一般在南、北纬10度到23度26分之间。终年高温,长夏无冬,干湿季分明是它的突出特点。它终年气温很高,有些地方甚至比热带雨林地区还热。但降雨却集中在一年的4~6个月内,成为雨季(赤道低气压带控制)另外4~5个月几乎滴雨不下,成为旱季(信风带控制)。所以自然景观也就与热带雨林截然不同。这里木种类不多,分布稀疏,草长的很高,通常称之为稀树草原。 稀树草原是草食动物和肉食动物栖息的理想场所,所以成为动物的王国。动物种类多,数量大,有很多著名的天然动物园。这里景色的季节变化明显:干(旱)季到来,树木落叶,到处枯黄而湿(雨)季一到,则满目翠绿,郁郁葱葱。因为非洲跨南北半球,当北半球处于冬天时,南半球处于夏天,动物为了寻找食物和适宜的气候环境,所以动物会大迁移 小组将合作探究得出的结论上台展示

验学 PPT呈现

板书设计

课后:作业布置,问题整理。

作业布置 《同步训练》

小组表现班级情况

教后反思 改进策略 知识掌握程度:

教学存在问题:

后期改进措施:

教材分析:人教版七年级下册第八章第三节撒哈拉以南的非洲,本节课设计属于第1课时。依据地理新课标的要求,课程要联系学生的生活实践和社会实践,针对本节课在整章中的独立性情况,在教学的过程中结合本校教学模式,我设计了以问题为导向,引领学生主动参与,发散思维,乐于探究,充分体现学生的主体地位,让学生在地理学科中收获知识,体验乐趣。

学情分析:初一学生经过了本学期第六章和第七章的学习,已经基本上掌握了区域地理的学习方法,有了一定的地理知识储备,也具有一定的读图和分析能力,本节也起到了一定的承上启下的作用,为后面学习打下了铺垫。针对学生课堂积极性不高等问题本节课设计以视频为导入,问题为导向,在课堂环节上充分调动学生,激发学生的学习兴趣和探究的欲望。

素养目标 区域认知: (1) 根据图文资料分析撒哈拉以南非洲的地理位置、范围和自然环境 (2) 了解撒哈拉以南非洲的人文地理环境 综合思维: (1)通过阅读图文资料,了解撒哈拉沙漠的非洲的自然概况,培养学生综合分析区域地理特征的能力。 (2)通过图文资料的分析归纳展示和问题的导向,培养学生小组合作探究的能力。 人地协调观: 通过对撒哈拉沙漠以南的非洲学习,让学生认识到非洲在自然、环境和人文方面存在较多问题地区,通过学习培养学生正确的人地协调观、自然环境观、正确的人种观及尊重文化差异等。

教学重点 撒哈拉以南非洲的地理位置、范围和自然环境

教学难点 通过对图文资料的分析归纳,培养学生的分析探究能力。

课前:自主预习,知识梳理。

环节名称 教师活动 学生活动 设计意图

预习 预习并且完成练习册上相应的课前预习 课前预习,完成课前预习的填空 让学生提前预习本节课的内容

课堂:合作探究,交流展示

导学 教师:上课之前我们先来观看一个短片,同学们猜猜这个地方应该位于哪里? 学生:非洲 教师:没错,视频里壮观的动物大世界正是被誉为天然动物园的非洲,大家想不想去看看? 学生:想 教师:那这节课我们就一起走进撒哈拉以南的非洲吧! 学生认真观看视频短片,回答老师的提问,进入课题。 问题: 同学们猜猜这个地方应该位于哪里? 通过简单问答和短视频导入,引导学生了解本节课的学习内容,提升学生的兴趣。

评述 评书讲解 探究环节一:位置和范围 阅读课本p60-61页内容,完成以下问题: 半求位置: 海陆位置: 纬度位置: 探究环节二:地形 阅读课本p61页图,完成以下问题: 1.在书本地图圈画出: 东非高原、埃塞俄比亚高原、 刚果盆地、南非高原、 乞力马扎罗山、撒哈拉沙漠 2.该区的地形以 为主 3.地势特征: 。 探究环节三:河流 阅读课本p61页内容,完成以下问题: 1.在地图中勾画: 尼罗河、刚果河、维多利亚湖、坦葛尼喀湖 2.对比尼罗河和刚果河 流向注入海长度流量气候区尼罗河 刚果河

探究环节四:气候 看图:回答一下问题: 1.主要的气候类型有: 2.气候类型分布特点: 3 气候分布最广, 终年高温,分 两季。 学生紧跟老师的教学步伐,以老师设计的问题为导向,深入思考,小组探究,回答问题 让学生带着问题自行合作探究,梳理出出本节课的重点:地理位置和自然环境

评论 合作探究 材料分析:6月-9月的非洲,将会上演地球上最壮观的动物大迁徙场面。百万头的角马,数十万计的斑马、羚羊组成声势浩大的队伍,从坦桑尼亚的塞伦盖蒂保护区前往肯尼亚的马赛马拉国家公园,沿途狮子、花豹尾随,鳄鱼开始在狭窄的马拉河两畔聚集,一部物竞天择,适者生存的大片就在这里上演。 结合所学,简要分析非洲动物大迁徙的原因? 小组带着问题,通过对图的分析,进行小组讨论,并且准备展示

评议 汇报展示 简要分析非洲动物大迁徙的原因? 以热带草原气候为主,有明显的干湿季,在干季水资源明显不够,随雨季迁移,北半球夏季由于雨带向北推移,所以动物为了水源而随雨带一起向北移动,北半球冬季雨带南移,而动物也随之迁移。 热带草原气候主要分布在热带雨林的南北两侧,一般在南、北纬10度到23度26分之间。终年高温,长夏无冬,干湿季分明是它的突出特点。它终年气温很高,有些地方甚至比热带雨林地区还热。但降雨却集中在一年的4~6个月内,成为雨季(赤道低气压带控制)另外4~5个月几乎滴雨不下,成为旱季(信风带控制)。所以自然景观也就与热带雨林截然不同。这里木种类不多,分布稀疏,草长的很高,通常称之为稀树草原。 稀树草原是草食动物和肉食动物栖息的理想场所,所以成为动物的王国。动物种类多,数量大,有很多著名的天然动物园。这里景色的季节变化明显:干(旱)季到来,树木落叶,到处枯黄而湿(雨)季一到,则满目翠绿,郁郁葱葱。因为非洲跨南北半球,当北半球处于冬天时,南半球处于夏天,动物为了寻找食物和适宜的气候环境,所以动物会大迁移 小组将合作探究得出的结论上台展示

验学 PPT呈现

板书设计

课后:作业布置,问题整理。

作业布置 《同步训练》

小组表现班级情况

教后反思 改进策略 知识掌握程度:

教学存在问题:

后期改进措施: