小学语文六年级下册小升初现代文阅读精选题(二)(有答案)

文档属性

| 名称 | 小学语文六年级下册小升初现代文阅读精选题(二)(有答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 74.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-15 22:33:54 | ||

图片预览

文档简介

小升初现代文阅读精选题(二)-小学语文六年级下册部编版

一.现代文阅读(共8小题)

1.阅读选文,完成练习。

(一)北京的春节(节选)

除夕真热闹。家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。男女老少都穿起新衣,门外贴上了红红的对联,屋里贴好了各色的年画。除夕夜家家灯火通宵,不许间断,鞭炮声日夜不绝。在外边做事的人,除非万不得已,必定赶回家来,吃团圆饭。这一夜,除了很小的孩子,没有什么人睡觉,都要守岁。

元旦的光景与除夕截然不同:除夕,街上挤满了人;元旦,铺户都上着板子,门前堆着昨夜燃放的爆竹纸皮,全城都在休息。

(二)北平的中秋(节选)

北平最美丽的时候到了。天气正好不冷不热,天是那么高,那么蓝,那么亮,好像是含着笑告诉北平的人们:在这些天里,大自然是不会给你们什么威胁与损害的。

街上有很多个兔儿爷摊子,一层层的摆起粉面彩身,身后插着旗伞的兔儿爷——有大有小,都一样的漂亮工细。玩兔儿爷给千千万万的儿童带来快乐。当然,孩子们还会拉扯着父母吃月饼,赏月亮。

同时,北平人会给亲友们送节礼。街上的铺店用各式的酒瓶,各种馅子的月饼,把自己打扮得像鲜艳的新娘子;就是那不卖礼品的铺户也要凑个热闹,挂起秋节大减价的绸条,迎接北平之秋。

(三)端午(节选)

北京的端午节是要多么美丽呢?铺户和人家的门上,插上一束两束的香艾,横框上贴上黄纸的神符或是红色的判官。路旁果摊上摆着半红的杏儿,染红了嘴的小桃,虽然不好吃,可是看着多么美。

(1)“元旦的光景与除夕截然不同”中“光景”一词的意思是

A.时光

B.景物

C.估计

D.情景

(2)阅读选文一,下列有关“除夕”的说法,不恰当的一项是

A.人们都在欢庆除夕,除夕是那么的红火热闹

B.人们非常重视除夕夜,除夕夜饱含着浓浓的亲情

C.除夕并没有给作者留下深刻的印象,所以描写得很简单

D.除夕“守岁”既有珍惜光阴,又有祈求父母延寿的意思

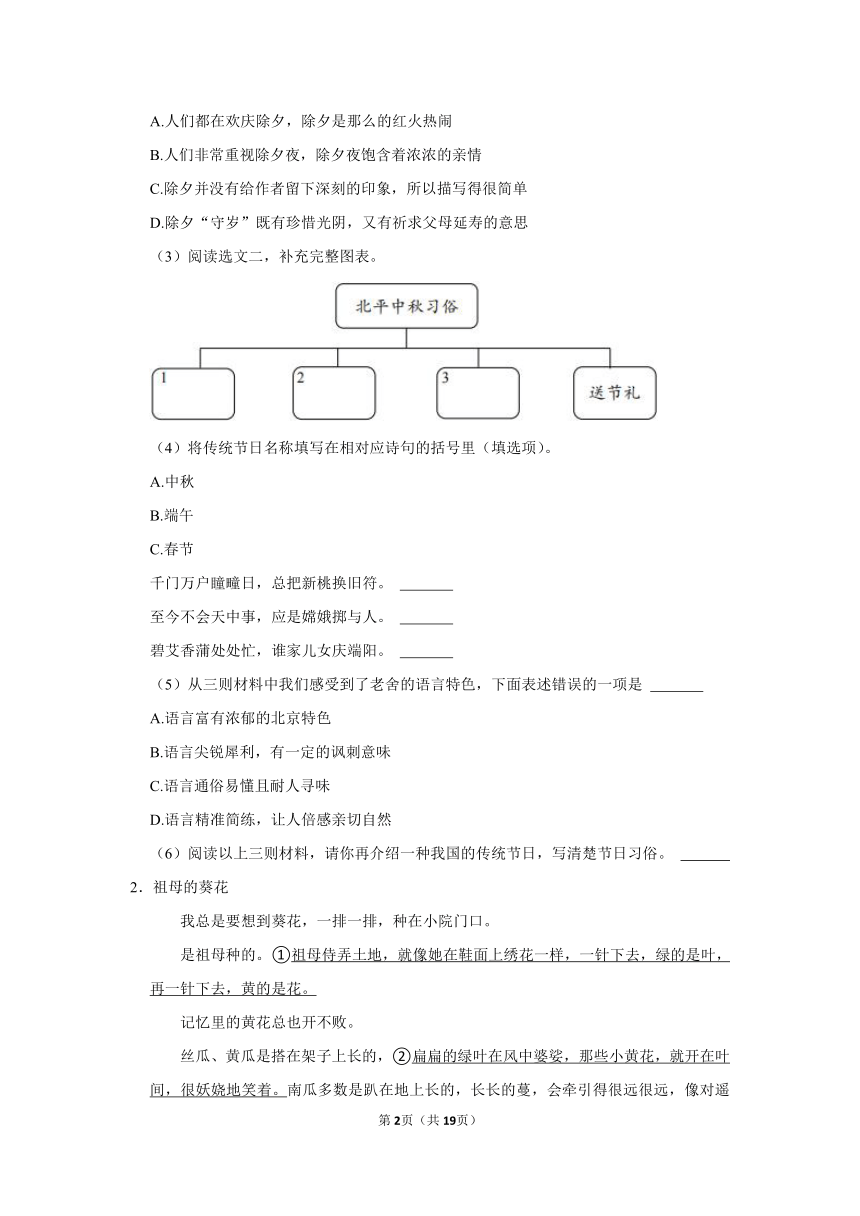

(3)阅读选文二,补充完整图表。

(4)将传统节日名称填写在相对应诗句的括号里(填选项)。

A.中秋

B.端午

C.春节

千门万户瞳疃日,总把新桃换旧符。

至今不会天中事,应是嫦娥掷与人。

碧艾香蒲处处忙,谁家儿女庆端阳。

(5)从三则材料中我们感受到了老舍的语言特色,下面表述错误的一项是

A.语言富有浓郁的北京特色

B.语言尖锐犀利,有一定的讽刺意味

C.语言通俗易懂且耐人寻味

D.语言精准简练,让人倍感亲切自然

(6)阅读以上三则材料,请你再介绍一种我国的传统节日,写清楚节日习俗。

2.祖母的葵花

我总是要想到葵花,一排一排,种在小院门口。

是祖母种的。①祖母侍弄土地,就像她在鞋面上绣花一样,一针下去,绿的是叶,再一针下去,黄的是花。

记忆里的黄花总也开不败。

丝瓜、黄瓜是搭在架子上长的,②扁扁的绿叶在风中婆娑,那些小黄花,就开在叶间,很妖娆地笑着。南瓜多数是趴在地上长的,长长的蔓,会牵引得很远很远,像对遥远的他方怀了无限的向往,蓄着劲儿要追寻了去,在一路的追寻中,绽放大朵大朵黄花。黄得很浓艳,是化不开的情。

还有一种植物,被祖母称作“乌子”的,它像爬山虎似的,顺着墙角往上爬,枝枝蔓蔓都是绿绿的,一直把整座房子包裹住了才作罢,忽一日,哗啦啦花都开了,远远看去,房子插了满头黄花呀,美得让人心醉。

最突出的,还是葵花,它们挺立着,情绪饱满,斗志昂扬,迎着太阳的方向,把头颅昂起,再昂起。小时候我曾奇怪于它怎么总迎着太阳转呢,伸了小手,拼命拉扯那大盘的花,不让它看太阳,但我手一松,它弹跳一下,头颅又昂上去了,永不可折弯的样子。

凡 高在1888年《向日葵》里,用大把金黄来渲染葵花,画中,一朵一朵葵花,在阳光下怒放,仿佛是“背景上迸发出的燃烧的火焰”,凡 高说,那是爱的最强光,在颇多失意下怒放,仿佛是“背景上迸发出的燃烧的火焰”。凡 高说,那是爱的最强光。在颇多失意颇多彷徨的日子里,那大朵的葵花,给他幽暗沉郁的心,注入最后的温暖。

我的祖母不知道凡 高,不懂得爱的最强光,但她喜欢种葵花。在那些缺衣少吃的岁月里,院门前那一排排葵花,在我们心头,投下最明艳的光彩。葵花开了,就快有香香的瓜子嗑了。这是一种香香的等待,这样的等待很幸福。

葵花结籽,亦有另一种风韵。沉甸甸的,望得见日月风光在里头喧闹。这个时候,它的头颅开始低垂,有些含羞,有些深沉,但腰杆仍是挺直的。一颗一颗的瓜子,一日一日成形。饱满,吸足阳光和花香。葵花成熟起来,蜂窝一般的。祖母摘下它们,轻轻敲,一颗一颗的瓜子,就落到祖母预先放好的匣子里,放在阳光下晒,一会儿就闻见花朵的香气。一颗瓜子,原来是一朵花的魂啊!

瓜子晒干,祖母会用文火炒热。这个孩子口袋里装一把,那个孩子口袋里装一把我们的童年就这样香香地过来了。

如今,祖母老了,老得连葵花也种不动了。老家屋前,一片空落的寂静。七月的天空下,祖母坐在老屋院门口。坐在老槐树底下,不错眼地盯着一个方向看。我想,那里,一定有一棵葵花正在开放。开在祖母的心窝里。

(1)文中第3自然段说“记忆里的黄花总也开不败”。通读全文。说说“我”记忆里的黄花有哪些。

(2)联系上下文,从不同方面体会“这是一种香香的等待,这样的等待很幸福”一句中加点词语的妙处。

(3)品味文中画线句的表达效果。

(4)“一颗瓜子,原来是一朵花的魂啊!”谈谈你对这句话的理解。

(5)文中第7自然段写到了凡 高和他创作的(向日葵》这样写有什么作用?请结合文章内容简要分析。

(6)请从下面的两题中任选一题作答。(若两题都做,只批阅第①题)(想象合乎情理,描写生动形象,语言准确流畅)

①祖母摘下成熟的葵花,轻轻敲落瓜子,跟在祖母身边的“我”会有什么样的表现呢?请你联系文章内容。结合自己的生活体验,展开合理想象,进行描写,不超过60个字。

(可描写神态。可描写动作,可福写语言,可描写心理)

②“如今,祖母老了,老得连葵花也种不动了,老家屋前,一片空落的寂静。七月的天空下,祖母坐在老屋院门口,坐在老槐树底下,不错眼地盯着一个方向看。”祖母可能在想些什么呢?请你联系文章内容,展开合理想象,进行描写,不超过60个字。

3.课内阅读。

鲁滨逊漂流记(节选)

总的说来,这是世界上少有的叫人受尽折磨的处境,但是其中也有一些值得宽慰的东西。这场世界上苦难最深重的经历告诉世人:在困境中,我们可以把好处和坏处对照起来看,并且从中找到一些东西来宽慰自己。

(1)“叫人受尽折磨的处境”是指 。

(2)为什么说“其中也有一些值得宽慰的东西”?这篇文章给了你怎样的启示?

(3)画“——”的句子的意思是 。

A.在不幸的处境中,想到曾经美好的事物,以安慰自己失落的心情。

B.把好处和坏处对照起来看,使自己能理智地面对现实,从绝望中看到希望的火花,从而得到内心的安慰,获得坚持下去的勇气和信心。

C.在不幸的处境中,坏事更能磨炼人的意志,能使人坚强。

(4)卡耐基说:“人在身处逆境时,适应环境的能力实在惊人。人可以忍受不幸,也可以战胜不幸,因为人有着惊人的潜力,只要立志发挥它,就一定能渡过难关。”这正是鲁滨逊的真实写照。请你再写一句名言,用它来激励自己战胜困难。

4.阅读。

母亲的月饼

记得我小时候每到中秋节时,特别羡慕店里卖的自来红、自来白、翻毛、提浆,那时就只是这样的传统月饼,哪里有如今的又是水果馅又是海鲜馅,居然还有什么人参馅的月饼。可那时中秋的月饼在北京城里绝对地道,做工地道,包装也地道,简朴,却透着喜兴。旧时有竹枝词写道:“红白翻毛制造精,中秋送礼遍都城。”

只是那时家里穷,买不起月饼,年年中秋节,都是母亲自己做月饼。说老实话,她老人家的月饼不仅远远赶不上致美斋或稻香村的味道,就连我家门口小店里的月饼的味道也赶不上。但母亲做月饼总是能够给全家带来快乐,节日的气氛,就是这样从目前开始着手做月饼弥漫开来的。

母亲先剥好了瓜子、花生和核桃仁,掺上桂花和用擀面棍擀碎的冰糖渣儿,撒上青丝红丝,再浇上香油,拌上点儿湿面粉,切成一小方块一小方块的,便是月饼馅了。然后,母亲用香油和面,用擀面棍擀成圆圆的小薄饼,包上馅,再在中间点上小红点儿,就开始上锅煎了,怕饼厚煎不熟,母亲总是把饼用擀面棍擀得很薄。我总是觉得这样薄,不是和一般的馅饼一样了吗?而店里卖的月饼,都是厚厚的,就像京戏里武生或老生脚底下踩着厚厚的高底靴,那才叫角儿,那才叫做月饼嘛。

每次和母亲争,母亲都会说:“那是店里的月饼,这是咱家的月饼。”这样简单的解释怎么能够说服我呢?便总觉得没有外面卖的月饼好,嘴里吃着母亲做的月饼,心里还是惦记着外面店里卖的月饼,总觉得外面的月亮比自己家里的圆,这山望着那山高。其实,母亲亲手做的月饼,是外面绝对买不到的月饼。当然,明白这一点,是在我长大以后,小时候,孩子都是不大懂事的。

好多年前的中秋节时,我别出心裁请母亲动手再做做月饼给全家吃,其实,是为了给儿子吃。那时,儿子刚刚上小学,为了让他尝尝以往艰辛日子的味道,别一天到晚吃凉不管酸。多年不自己做月饼的母亲,开始兴致勃勃地做馅、和面、点红点儿,上锅煎饼,一个人“拳打脚踢”,满屋子香飘四溢。月饼做好了,儿子咬了两口就扔下了。他还是愿意到外面去买商店里的月饼吃,特别要吃双黄莲蓉月饼。

如今,谁还会在家里自己动手做月饼?谁又会愿意吃这样的月饼呢?都说岁月流逝,其实,流逝的岂止是岁月?

(节选自肖复兴《我的父亲母亲》)

(1)请简洁地概括短文的主要内容。

(2)文中画横线的句子细腻地刻画了母亲的动作,以下理解中正确的一项是

A.体现了母亲做的月饼不如店里买的。

B.体现了母亲做月饼的手艺熟练。

C.体现了母亲特别喜欢自己做月饼。

D.体现了母亲做月饼的工艺复杂。

(3)品读下列句子,完成下列题目。

①年年中秋节,都是母亲自己做月饼的原因是 。

②那时,儿子刚刚上小学,为了让他尝尝以往艰辛日子的味道,别一天到晚吃凉不管酸。

(你怎么理解这句话的意思?)

③多年不自己做月饼的母亲,开始兴致勃勃地做馅、和面、点红点儿,上锅煎饼,一个人“拳打脚踢”,满屋子香飘四溢。(作者这次写母亲做月饼是详写还是略写,这样写有什么好处?)

(4)文章的结尾写得特别好。作者使用了一连串的问句,表达了怎样的思想感情?

(5)读完这篇文章,你认为我们今天还有必要自己在家里动手做月饼、包饺子、包粽子吗?简要说说理由。

5.阅读。

神医王十二

天津卫是码头,凡是在天津站住脚的,不管哪行哪业,全得有一手非凡的绝活,比方瞧病治病的神医王十二。

要说那种“妙手回春”的名医,城里城外一捡一筐,可这只是名医而已,王十二是神医。神医名医,一天一地。神在哪儿?王十二的故事多着呢,先说租界这一段。

这天王十二在开封道上走,忽听有人尖叫。一瞧,一个在道边套烟筒的铁匠两手捂着左半边脸,痛得大喊大叫。王十二疾步过去问他出了嘛事,这铁匠说:“铁渣子跳进眼睛里了,我要瞎了!”王十二说:“别拿手揉,愈揉扎得愈深,你手拿开,睁开眼叫我瞧瞧。”铁匠松开手,勉强睁开眼,一小块黑黑的铁渣子扎在眼球子上,冒泪又流血。

王十二抬起头往两边一瞧,这条街全是各样的洋货店,王十二喜好洋人新鲜的玩意儿,常来逛。他忽然目光一闪,也是灵光一闪,只听他朝着铁匠大声说:“两手别去碰眼睛,我马上给你弄出来!”扭身就朝一家洋货店跑去。

王十二进了一家洋货店的店门,伸出右手就把挂在墙上的一样东西摘下来,顺手将左手拿着的出诊用的绿绸包往柜台上一撂,说:“我拿这包做押,借你这玩意儿用用,用完马上还你!”话没说完,人已夺门而出。

王十二跑回铁匠跟前说:“把眼睁大!”铁匠使劲一睁眼,王十二也没碰他,只听叮的一声,这声音极轻微也极清楚,跟着听王十二说:“出来了,没事了。你眨眨眼,还疼不疼?”铁匠眨眨眼,居然一点儿不疼了,跟好人一样。再瞧,王十二捏着一块又小又尖的铁渣子举到他面前,就是刚才在他眼里那块要命的东西!不等他谢,王十二已经转身回到那洋货店,跟着再转身出来,胳肢窝夹着那个出诊用的绿绸包朝着街东头走了。铁匠朝他喊:“您用嘛法给我治好的?我得给您磕头呵!”王十二头也没回,只举起手摇了摇。

铁匠纳闷,到洋货店里打听。店员指着墙上边一件东西说:“我们也不知道怎么回事,他就说借这东西用用,不一会儿就送回来了。”

铁匠抬头看,墙上挂着这东西像马蹄,可是很薄,看上去挺讲究,光滑溜圆,中间涂着红漆;再看,上边没钉子眼儿,不是马蹄铁。铁匠愈瞧愈不明白,问店员道:“洋人就使它治眼?”

店员说:“还没有听说它能治眼!这是个能吸铁的物件,洋人叫吸铁石。”店员说着从墙上把这东西抽下来,吸一吸桌上乱七八糟的铁物件——铁盒、铁夹子、钉子、钥匙,还有一个铁丝眼镜框子,竟然全都叫它吸在上边。

原来王十二是使它把铁匠眼里的铁渣子吸出来的。可是刚那会儿,王十二怎么忽然想起用它来了?

(节选自冯骥才《俗世奇人》)

(1)王十二到洋货店借来为铁匠治病的东西是 。

(2)联系上下文,推想下面词语的意思。

①灵光一闪:

②纳闷:

(3)为了表现神医王十二的“神”,作者主要运用了 、 和 描写。

6.阅读。

没有一种给予是理所当然的

①有位老人在海外奋斗了半生,几经浮沉,衣锦还乡的他萌生了济世助人,造福家乡的念头。

②于是,老人分别给几所学校的校长写了信,希望每位校长能提供十来个学生的名单,以便他从中确定人选,作为资助时象。

③家人们怪他的愚昧,既是捐助,何必把程序搞得这样复杂?不如来个快捷方式,譬如通过“希望工程”或者“春蕾计划”,干净利落地了却一桩心愿,岂不是更好?

④老人摇摇头说:“我的血汗钱只给那些配得到它的孩子。”哪些孩子才有资格得到资助?是那些家庭贫困的孩子,还是优秀生,抑或是特长生?谁也不知道老人心里的答案。

⑤名单很快到了老人手里。老人让家人买来了许多书,有《泰戈尔诗集》《纪伯伦诗集》《十万个为什么》等,分门别类地包装好,准备寄给名单上的孩子,家人面面相觑,这样微薄的礼物是不是太寒碜了?大家断定书中自有“黄金屋”。可翻来覆去也没有找到夹在书中的钞票,只在书的第一页看到了老人的亲笔赠言;赠给品学兼优的学生XXX。落款是老人的住址,姓名、电话和电子邮箱。

⑥家人大惑不解,却也不愿违有老人的意愿,只好替他一一寄出那些书。

⑦光阴荏苒。老人常常对着电话发呆,又莫名其妙地唉声叹气。从黄叶凋零到瑞雪飘飞,谁也猜不透老人心里想什么。

⑧直到新年前收到一张很普通的贺卡,家人才读懂老人的心。贺卡上面写着;感谢您给我寄来的书,虽然我不认识您,但我会记着您的。祝您新年快乐!没想到老人竟然兴奋得大呼小叫:“有回音了,有回音了,终于找到了一个可资助的孩子。家人恍然大悟,他寄出去的书原来是块“试金石”,只有心存感激的人才会有资格得到他的资助。

⑨老人说:“土地丢失水分滋润会变成沙漠,人心没有感激滋养会变得荒芜。不知感恩的人,注定是个冷漠自私的人:不知关爱别人,纵使给他阳光,日后也不会放射出自身的温暖,也不配得到别人的爱。”

⑩想来也是,没有一种给予是理所当然的,都应心存感激。一株草会因一缕春风摇曳多姿,一湖水也会因一片落叶荡漾清波,一颗心更应对另一颗关爱的心充满感激之情。

(1)第⑤段中“大家断定书中自有‘黄金屋’”。这里的“黄金屋”是指 。

(2)第⑧段中“家人恍然大悟,他寄出去的书原来是块‘试金石’”。这里的“试金石”是指 。

(3)第④段中老人说“我的血汗钱只给那些配得到它的孩子”,在老人眼里, 的人才有资格得到他的资助。

(4)第⑤段中,画横线的句子和后文哪两个内容相互照应?

①

②

(4)第⑦段中说”老人常常对着电话发呆,又莫名其妙地声叹气”,请你用几句话来描写老人此时的心理活动。

老人想:

(5)第⑨段中“纵使给他阳光,日后也不会放射出自身的温暖,也不配得到别人的爱”的含义是 。

(6)文章最后一段中说“没有一种给予是理所当然的”,联系生活实际,谈谈你对这句话的认识。

7.阅读。

生命的问句

一棵有毒的树矗立在路旁。

第一种人大老远的看见了,赶紧绕路而行,他们一点也不愿接近,深怕不小心会中毒。

第二种人,来到了树边,看见这棵树,马上就想到它的毒素,急着要砍除它,以免有人受害。

第三种人有着不同的心态,愿意带着慈悲心去思索:这棵树也有生命,不要轻易地毁掉。于是在树旁圈上篱笆,注明有毒,以此避免危害到路人。

至于第四种人在看见这棵树的时候,会说:“喔!一棵有毒的树,太好了,这正是我要的!”他们开始研究树的毒性,提炼了毒素,与其他成分混合,制成了可以救人的药材。

你认为人生是什么呢?如果有一个造句,“人生是……”或“人生像……”,你会怎么完成这个句子呢?用直觉,就是脑海里直接浮现出来的答案,我们不是在写作文或进行造句,不需要修饰成优美的语句。“我的答案是人生如戏”,一位看起来吊儿郎当,凡事不在乎的男士可能会这样说。

“从小我看着爸爸妈妈为这个家打拼,一直认为人生是很艰辛的。”即使这位女学员没有说出来,从她愁眉不展的神情,也可以猜想得到答案。

“人生是一场无休止的竞赛。”这位学员有着非常明显的“宁为鸡首,不为牛后”以及“只有第一,没有第二”的刚毅性格。难怪他说自己当年没有考上第一志愿的高中,就放弃已考上的第二志愿,毅然去当兵。

还有人说“人生是来还债”,这样的想法,虽然宽慰了受到创伤或不平等待遇的怅惘,但回答这个问题的学员,似乎有着很深的无奈。

人生到底像什么?这的确是个见仁见智的问题,然而也正是因为有这么多种对人生不同的态度,形成了各不相同的生命剧本。

我们对人生的诠释,其实也就是内在潜意识的外在表现,自然也就活出那种形态的生命形式。

于是我们看到,有些人终其一生,始终扮演着苦情哀怨的主角;有些人虽然会赚钱,但始终留不住钱;有些人最擅长演出的就是悲剧英雄。

还有一位学员在课堂上赫然发现,自己不论在婚前、婚后,在家庭、公司,虽然是有女儿、太太、媳妇、职员等各种不同的称呼,但总括而言,结果只有一个——为别人活,完全没有自我。

“人生永远是朝着你所思考的方向前进”,就像开头故事中的那棵树,你用不同的方式对待,就会导致不同的结果。

你认为人生像什么呢?

(1)第一自然段中“一棵有毒的树”比喻什么?

(2)文中加点的部分“完全没有自我”的含义是什么?

(3)分别用不超过四个字的词语概括四种人的特点。

①第一种人:

②第二种人:

③第三种人:

④第四种人:

(4)阅读短文,回答问题。

①作者说,回答“人生是什么”的问题,要“用直觉,就是脑海里直接浮现出来的答案”,这句话的具体含义是什么?

②人们回答“人生是什么”的问题,出现不同答案的原因又是什么?

8.阅读。

漫步占今

【材料一】《孟子 离娄上》:齐王使使者问赵威后。书未发,成后问使者曰:“岁亦无恙耶?民亦无恙耶?王亦无恙耶?”使者不悦,曰:“臣奉使使威后,今不问王而先问岁与民,岂先贱而后尊贵者乎?”威后曰:“不然。苟无岁,何以有民?苟无民,何以有君?故有舍本而问末者耶?”

【材料二】战国时候,有一次齐王派遣使臣到赵国去拜访赵威后,以示友好。赵威后很热情地接待来访的使臣。使臣在献上齐王准备的礼物后,又呈上一封齐王写的信。赵威后收下了信,并没有马上拆开来看。她请使臣坐下,亲切地问道:“久未问候,今年收成还可以吧?百姓安乐吗?你们大王还好吧?”使臣一听,很不高兴地说:“我是奉了敞国国君之名前来问候您的,可是您不先问候敞国国君,反倒先问起庄稼,这分明是先贱而后贵。难道说,一个治理万民的君王,会比不上庄稼和百姓吗?”

赵威后听了并没有生气,反倒笑着对使臣说:“这你就错了!如果没有年成,百姓凭什么繁衍生息?如果没有百姓,大王又怎能南面称尊?岂有舍本问末的道理?”这不是贵贱之分,而是本末之别啊!难道说要先舍根本,去问那些末节吗?”

齐国使臣对赵威后的这一番话非常佩服,并且为自己刚才无礼的态度感到惭愧。

(1)这个故事包含的成语是 ,现在用来比喻 。

(2)这学期我们在日积月累中还阅读了另一个战国时期的成语故事。

(3)在材料一中找到与材料二中画线相对应的句子,写在下面。

(4)文中威后的思想与孟子“民为贵,社稷次之,君为轻”的意思基本一致,请你谈谈对这一思想的认识。

小升初现代文阅读精选题(二)-小学语文六年级下册部编版

参考答案与试题解析

一.现代文阅读(共8小题)

1.【解答】(1)本题考查理解词语含义。结合后文句子“除夕,街上挤满了人;元旦,铺户都上着板子,门前堆着昨夜燃放的爆竹纸皮,全城都在休息”可知,“光景”的意思是情景,景象。故选D。

(2)本题考查对选文内容的理解。A、B、D说法正确。由句子“除夕真热闹。家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。男女老少都穿起新衣,门外贴上了红红的对联,屋里贴好了各色的年画。除夕夜家家灯火通宵,不许间断,鞭炮声日夜不绝。在外边做事的人,除非万不得已,必定赶回家来,吃团圆饭。这一夜,除了很小的孩子,没有什么人睡觉,都要守岁”可知,作者对除夕描写得很详细,C说法错误。故选C。

(3)本题考查提取信息的能力。由句子“玩兔儿爷给千千万万的儿童带来快乐。当然,孩子们还会拉扯着父母吃月饼,赏月亮”可知,中秋节的三个习俗是:玩兔儿爷,吃月饼,赏月亮。

(4)本题考查对传统节日的把握。千门万户瞳疃日,总把新桃换旧符:初升的太阳照耀着千家万户,都把旧的桃符取下换上新的桃符。这两句诗描写的节日是春节。至今不会天中事,应是嫦娥掷与人:到现在也不知道天上发生了什么事,这桂花大概是嫦娥撒下来给予众人的吧。这两句诗描写的节日是中秋节。碧艾香蒲处处忙,谁家儿女庆端阳:到处采撷艾蒿、蒲草繁忙,谁家的青年男女,准备过端午节?这两句诗描写的节日是端午节。

(5)本题考查对文章语言特色的把握。A、C、D说法正确。B说法错误,这三个文段的语言都不尖锐,也没有表达讽刺的意味。故选B。

(6)本题考查传染节日及其风俗。开放性试题,答案不唯一,写出我国的一个传统节日及其风俗即可。

故答案为:

(1)D;

(2)C;

(3)玩兔儿爷 吃月饼 赏月亮;

(4)C A B;

(5)B;

(6)清明节。在这一天,人们会去给逝去的亲人扫墓,表达自己的悼念,也会约上三五好友一起去踏青。

2.【解答】(1)本题考查信息的筛选。解答此题在整体感知文本内容的基础上,即可从文中有关花的描写中筛选出答案。结合文章的第三至五段,可以发现“黄花”包括有丝瓜花、黄瓜花、南瓜花、乌子花、葵花。

(2)本题考查词语的赏析。解答此题关键要结合词语所处的语境,弄清这个词语的表述对象,然后综合词义与表达效果这两方面因素进行揣摩。结合内容来看,这里的”香香的”写出了葵花子的香味,表现这种等待的快乐;而从音韵角度来看,运用叠音词,具有韵律美。

(3)本题考查对句子的理解与赏析。先辨析修辞,再结合思路进行赏析。句①运用比喻手法,生动形象地表现了祖母热爱劳动、热爱生活的品质。句②运用拟人手法,生动形象地描写了绿叶在风中摇摆的姿态和小黄花的可爱,表达了作者的喜爱之情。

(4)本题考查对句子的理解。阅读《祖母的葵花》,理解课文内容,从赞扬葵花,也暗示我对祖母的怀念,从中理解这句话的含义。这句话讲的是葵花子,写出了祖母心中的爱与温暖,葵花子是花经历日月风光结出的果实,它是祖母深沉的爱的积淀,就像接受了阳光的葵花才能结出子一样。这样的语言温馨而平和,点明了文章的中心。

(5)本题考查了句段作用。要从内容和结构两方面考虑。文中第7自然段写到了凡 高和他创作的(向日葵》这样写有承上启下的作用。“凡 高说,那是爱的最强光”承上文葵花斗志昂扬,情绪饱满;启下文祖母种葵花的意义;内容上通过葵花对凡 高的鼓舞,衬托出祖母在艰难岁月里给予我们的爱和温暖,揭示文章主旨。

(6)①本题考查根据文章内容展开合理的联想与想象。解答此题只要能结合语境,写出童年‘我特征,表现出“我的快乐即可,采用描写的方式进行,内容要丰富或有细节,语言通顺且生动或有文采,同时字数要符合要求。②本题考查揣摩人物心理。本文主旨需要结合文章标题及主要内容分析,文章围绕“葵花”展开,通过描写葵花的生长过程和祖母为孩子们炒葵花子来表达对祖母的赞美和怀念。句子中祖母所回忆的是过去是时光,从而表现了祖母对孩子们是喜爱的。在进行人物心理揣摩时要注意符合人物特征,“祖母老了”所以揣摩祖母的心理需要符合老人的心理特点。任选一题作答即可。

故答案为:

(1)丝瓜花、黄瓜花、南瓜花、乌子花、葵花。

(2)①“香香的”表现出葵花子的香味;②表现出等待嗑瓜子的幸福快乐;③体现了“我们”的童真童趣;④使用叠音词,琅琅上口,有韵律美。

(3)句①运用比喻手法,生动形象地表现了祖母热爱劳动、热爱生活的品质。句②运用拟人手法,生动形象地描写了绿叶在风中摇摆的姿态和小黄花的可爱,表达了作者的喜爱之情。

(4)这句话写出了祖母心中的爱与温暖。用葵花子来比喻祖母心中的爱与温暖,心中的爱与温暖是祖母的魂,是经过多年沉淀下来的,就像接受了阳光的葵花才能结出子一样。这样的语言温馨而平和,点明了文章的中心。

(5)祖母并不知道凡 高,但是他们对葵花的理解都是相同的,这样写有承上启下的作用。承接上文中描写葵花,开启下文中祖母种葵花的意义,丰富了文章的内涵,点明文章中心。

(6)①我睁大双眼盯着那葵花盘,看到那一颗颗跳落出的瓜子,我似乎闻到了瓜子的香味,不禁悄悄咽下口水,然后抬头问祖母:“奶奶,一会就给我炒瓜子吧,我好想吃呢!”

②曾经院子里种满葵花,多么美丽呀,葵花成熟了给孩子们炒葵花子,他们吃得一个比一个开心,多好呀。

3.【解答】(1)考查对全文内容的理解。通读全文和语段内容可知,“受尽折磨的处境”指孤身一人,流落荒岛,艰难重重。

(2)考查对全文内容的理解。“值得宽慰的东西”指幸运地活了下来。这句话体现鲁滨逊积极乐观的人生态度。

(3)考查对重点句子的理解。通读语段,结合题目中给出的选项和文中的“在困境中,我们可以把好处和坏处对照起来看,并且从中找到一些东西来宽慰自己”这句话可知,对这句话理解正确的是:把好处和坏处对照起来看,能使自己理智地面对现实,从绝望中看到希望,从而使内心得到宽慰,获得坚持下去的勇气和信心。故选B。

(4)考查了名言警句的积累。根据积累写出一则激励自己战胜困难的名言警句即可。

故答案为:

(1)孤身一人,流落荒岛;

(2)因为比起葬身大海的伙伴,自己还活着,是幸运的。这句话体现鲁滨逊积极乐观的人生态度。

(3)B;

(4)一个人并不是生来要给打败的,你尽可以消灭他,可就是打不败他。——海明威

4.【解答】(1)考查了短文内容的概括。短文前半部分回忆自己小时候每到中秋节时,只是那时家里穷,买不起月饼,年年中秋节,都是母亲自己亲自做月饼。后半部分写我别出心裁请母亲动手再做做月饼给儿子吃,儿子咬了两口就扔下了。他还是愿意到外面去买商店里的月饼吃,特别要吃双黄莲蓉月饼。概括短文内容为:“我”小时候因为家里穷,中秋节都是吃母亲自己做的月饼。时隔多年,“我”请母亲再做了一次月饼给儿子吃,儿子却更愿意吃商店里的月饼。

(2)考查了句子理解。画横线的句子通过一系列的动词,如“剥、掺、擀、撒、浇”等,说明了母亲对做月饼的流程谙熟于心。同时,母亲还特意将饼擀得很薄,这也是母亲做月饼技巧熟练、经验丰富的证明。故选B。

(3)考查对句子含义的理解。理解句子时,先将句子中较难的词语进行解释,然后结合词语含义,并联系该句子所在的上下文进行解释。①结合文章中“只是那时家里穷,买不起月饼,年年中秋节,都是母亲自己做月饼”可知答案。

②根据文中的“好多年前,母亲还在世的时候,中秋节时,我别出心裁请母亲动手再做做月饼给全家吃,其实是为了给儿子吃。那时,儿子刚刚上小学,为了让他尝尝以往艰辛日子的味道,别一天到晚吃凉不管酸”我的理解是:“吃凉不管酸”原本形容一个人极度懒散。讲得是让儿子吃母亲做的月饼,忆苦思甜,从而培养勤劳节俭的美德。

③“多年不自己做月饼的母亲,开始兴致勃勃地做馅、和面、点红点儿,上锅煎饼,一个人“拳打脚踢”,满屋子香飘四溢”作者这次写母亲做月饼是略写,这样写的好处是:通过简短的动词词组,不仅突出了母亲做月饼的手艺熟练,而且让文章详略得当,给读者以深刻的印象。

(4)本题考查结尾使用问句的好处。文章结尾用问句,只问不答,但答案就蕴含在上文中。作者通过这三个问句,既表达出自己对岁月流逝的感叹,也表达出对因时代和经济发展带来的物质条件改善,一些珍贵品质逐渐淡化的思考。同时给读者以震撼,引发人们对自身做法的深思,言有尽而意无穷。

(5)考查了开放探究。开放题,写出“你认为我们今天还有必要自己在家里动手做月饼、包饺子、包粽子吗”的想法和观点,言之有理即可。

故答案为;

(1)“我”小时候因为家里穷,中秋节都是吃母亲自己做的月饼。时隔多年,“我”请母亲再做了一次月饼给儿子吃,儿子却更愿意吃商店里的月饼。

(3)①那时家里穷,买不起月饼。

②“吃凉不管酸”原本形容一个人极度懒散。讲得是让儿子吃母亲做的月饼,忆苦思甜,从而培养勤劳节俭的美德。

③略写。通过简短的动词词组,不仅突出了母亲做月饼的手艺熟练,而且让文章详略得当,给读者以深刻的印象。

(4)作者通过这三个问句,既表达出自己对岁月流逝的感叹,也表达出对因时代和经济发展带来的物质条件改善,一些珍贵品质逐渐淡化的思考。同时给读者以震撼,引发人们对自身做法的深思,言有尽而意无穷。

(5)有必要。虽然如今物质条件改善了,食物选择更加多样化,但是在与家人一起做月饼、包饺子、包粽子的过程中,既能与家人联络感情,又能培养勤劳、节俭、热爱生活等品质,还能学会一门新技能,所以我觉得这样做很有必要。

5.【解答】(1)考查了本题考查对文章内容的理解。由短文倒数第二自然段店员的话“这是个能吸铁的物件,洋人叫吸铁石”可知,王十二到洋货店借来为铁匠治病的东西是吸铁石。

(2)本题考查词语的理解。解释词语时,可先通过拆字组词、调动平时学习中的积累等方法写出词语的本义,然后联系上下文,解释词语在文章中的具体含义。

①灵光一闪:本义是灵机一动,突然想到。在文中指王十二突然想到了给铁匠治病的办法。

②纳闷:本义是疑惑不解。在文中指铁匠对王十二怎么把自己的眼睛治好的事情感到疑惑不解。

(3)本题考查对人物进行细节描写的方法。由文中“他忽然目光一闪,也是灵光一闪”等句子可知运用了神态描写;由“两手别去碰眼睛,我马上给你弄出来”等句子可知运用了语言描写;由“伸出右手就把挂在墙上的一样东西摘下来,顺手将左手拿着的出诊用的绿绸包往柜台上一撂”等句子;可知运用了动作描写。

故答案为:

(1)吸铁石;

(2)①本义是灵机一动,突然想到。在文中指王十二突然想到了给铁匠治病的办法。

②本义是疑惑不解。在文中指铁匠对王十二怎么把自己的眼睛治好的事情感到疑惑不解。

(3)神态 语言 动作。

6.【解答】(1)考查对短文内容的理解。通读短文可知,第⑤段中“大家断定书中自有‘黄金屋’”。这里的“黄金屋”是指寄书的用意。

(2)考查对短文内容的理解。通读短文可知,第⑧段中“家人恍然大悟,他寄出去的书原来是块‘试金石’”。这里的“试金石”是指可靠的检验方法和依据。

(3)考查对短文内容的理解。通读短文,文中第④段中老人说“我的血汗钱只给那些配得到它的孩子”的意思,结合文中的“只有心存感激的人才会有资格得到他的资助”可知,在老人眼里,只有心存感激的人才有资格得到他的资助。

(4)考查对重点句子的理解。通读短文,文中的“落款是老人的住址,姓名、电话和电子邮箱”这句话是老人寄给孩子们书籍时著名的地址,以便孩子们回信,通读短文可知,下文中与这句话相呼应的句子,①是第⑥自然段中的“家人大惑不解,却也不愿违有老人的意愿,只好替他一一寄出那些书”这句话。②还有第⑧自然段中的“直到新年前收到一张很普通的贺卡”。

(5)考查对短文内容的理解。通读短文可知,文中第⑨段中“纵使给他阳光,日后也不会放射出自身的温暖,也不配得到别人的爱”的含义是:没有善心的人即使别人给他帮助,日后他也不会主动帮助别人。可结合老人说的话“土地丢失水分滋润会变成沙漠,人心没有感激滋养会变得荒芜。不知感恩的人,注定是个冷漠自私的人:不知关爱别人,纵使给他阳光,日后也不会放射出自身的温暖,也不配得到别人的爱”来理解。

(6)考查拓展写话。通读短文可知,文中最后一段中说“没有一种给予是理所当然的”,我对这句话的认识是这样的:当别人给我的东西时,没有一样是我应得的,或者说白得的。我要学会感恩,我们每一个人,都要怀有一颗感恩的心,感激和怀想那些有恩于我们却不言回报的人。

故答案为:

(1)寄书的用意;

(2)可靠的检验方法和依据;

(3)心存感激;

(4)①家人大惑不解,却也不愿违有老人的意愿,只好替他一一寄出那些书;

②直到新年前收到一张很普通的贺卡;

(5)没有善心的人即使别人给他帮助,日后他也不会主动帮助别人;

(6)当别人给我的东西时,没有一样是我应得的,或者说白得的。我要学会感恩,我们每一个人,都要怀有一颗感恩的心,感激和怀想那些有恩于我们却不言回报的人。

7.【解答】(1)考查对文章内容的理解。阅读2﹣5自然段,通过4种人对待有毒的树的态度,可以推断出“一棵有毒的树”比喻生活中遇到的坎坷或灾难。

(2)考查对句子的理解与赏析。结合“还有一位学员在课堂上赫然发现,自己不论在婚前、婚后,在家庭、公司,虽然是有女儿、太太、媳妇、职员等各种不同的称呼,但总括而言,结果只有一个——为别人活”可知,“完全没有自我”的含义是没有自己的个性和自我价值。

(3)考查对文章内容的概括。阅读第2自然段,由“赶紧绕路而行,他们一点也不愿接近,深怕不小心会中毒”可知,第一种人对待有毒的树的态度是远离,故特点是逃避现实;阅读第3自然段,由“看见这棵树,马上就想到它的毒素,急着要砍除它,以免有人受害”可知,第二种人对待有毒的树的态度是不畏惧,并且想要砍除树,故特点是敢于挑战;阅读第4自然段,由“这棵树也有生命,不要轻易地毁掉。于是在树旁圈上篱笆,注明有毒,以此避免危害到路人”可知,第三种人对待有毒的树的态度是善良,尊重树木生命的同时,也提醒别人不要被树伤害,故特点是乐善好施;阅读第5自然段,由“他们开始研究树的毒性,提炼了毒素,与其他成分混合,制成了可以救人的药材”可知,第四种人对待有毒的树,能够用不同的眼光去看待,敢于创新,对树木进行研究,并能够利用树的毒性制成救人的药材,故特点是大胆创新;

(4)①考查对文章内容的理解。结合句子“用直觉,就是脑海里直接浮现出来的答案,我们不是在写作文或进行造句,不需要修饰成优美的语句”可知,人生是我们自己所经历的事情,当看到这个问题,我们脑海中出现的第一个答案就是自己的真实想法,应该按照自己的想法去生活,自己的人生自己做主。

②考查对文章内容的理解。阅读文章第6﹣10自然段,并结合句子“你用不同的方式对待,就会导致不同的结果”可知,因为每个人对待人生的态度不同所以导致不同的结果,每个人的想法不同,所经历的事情不同,所以就会出现不同的答案。

故答案为:

(1)生活中遇到的坎坷或灾难。

(2)没有自己的个性和自我价值。

(3)①逃避现实 ②敢于挑战 ③乐善好施 ④大胆创新;

(4)①应该按照自己的想法去生活,自己的人生自己做主。

②每个人的想法不同,所经历的事情不同,所以就会出现不同的答案。

8.【解答】(1)本题主要考查对成语的掌握。从【材料一】“不然。苟无岁,何以有民?苟无民,何以有君?故有舍本而问末者耶?”“这不是贵贱之分,而是本末之别啊!难道说要先舍根本,去问那些末节吗?”可知,这个故事包含的成语是舍本逐末。舍本逐末:做事不抓住主要问题,专顾细枝末节。

(2)本题主要考查对成语的掌握。本学期学过的战国时期的成语故事:邯郸学步。

(3)本题主要考查对句子的理解。“如果没有年成,百姓凭什么繁衍生息?如果没有百姓,大王又怎能南面称尊?岂有舍本问末的道理?”句子写出百姓的重要,材料一“苟无岁,何以有民?苟无民,何以有君?故有舍本而问末者耶?”句子强调民的重要性,故“苟无岁,何以有民?苟无民,何以有君?故有舍本而问末者耶?”句子和画线句子相照应。

(4)本题主要考查对内容的理解。谈自己的想法时,可从百姓的重要性来写,如:人民是一个国家的根本,所以人民是国家中最重要的,其次才是朝廷和国君。

故答案为:

(1)舍本逐末 做事不抓住主要问题,专顾细枝末节;

(2)邯郸学步;

(3)苟无岁,何以有民?苟无民,何以有君?故有舍本而问末者耶?

(4)民是基础,是根本,民比君更加重要。

第2页(共2页)

一.现代文阅读(共8小题)

1.阅读选文,完成练习。

(一)北京的春节(节选)

除夕真热闹。家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。男女老少都穿起新衣,门外贴上了红红的对联,屋里贴好了各色的年画。除夕夜家家灯火通宵,不许间断,鞭炮声日夜不绝。在外边做事的人,除非万不得已,必定赶回家来,吃团圆饭。这一夜,除了很小的孩子,没有什么人睡觉,都要守岁。

元旦的光景与除夕截然不同:除夕,街上挤满了人;元旦,铺户都上着板子,门前堆着昨夜燃放的爆竹纸皮,全城都在休息。

(二)北平的中秋(节选)

北平最美丽的时候到了。天气正好不冷不热,天是那么高,那么蓝,那么亮,好像是含着笑告诉北平的人们:在这些天里,大自然是不会给你们什么威胁与损害的。

街上有很多个兔儿爷摊子,一层层的摆起粉面彩身,身后插着旗伞的兔儿爷——有大有小,都一样的漂亮工细。玩兔儿爷给千千万万的儿童带来快乐。当然,孩子们还会拉扯着父母吃月饼,赏月亮。

同时,北平人会给亲友们送节礼。街上的铺店用各式的酒瓶,各种馅子的月饼,把自己打扮得像鲜艳的新娘子;就是那不卖礼品的铺户也要凑个热闹,挂起秋节大减价的绸条,迎接北平之秋。

(三)端午(节选)

北京的端午节是要多么美丽呢?铺户和人家的门上,插上一束两束的香艾,横框上贴上黄纸的神符或是红色的判官。路旁果摊上摆着半红的杏儿,染红了嘴的小桃,虽然不好吃,可是看着多么美。

(1)“元旦的光景与除夕截然不同”中“光景”一词的意思是

A.时光

B.景物

C.估计

D.情景

(2)阅读选文一,下列有关“除夕”的说法,不恰当的一项是

A.人们都在欢庆除夕,除夕是那么的红火热闹

B.人们非常重视除夕夜,除夕夜饱含着浓浓的亲情

C.除夕并没有给作者留下深刻的印象,所以描写得很简单

D.除夕“守岁”既有珍惜光阴,又有祈求父母延寿的意思

(3)阅读选文二,补充完整图表。

(4)将传统节日名称填写在相对应诗句的括号里(填选项)。

A.中秋

B.端午

C.春节

千门万户瞳疃日,总把新桃换旧符。

至今不会天中事,应是嫦娥掷与人。

碧艾香蒲处处忙,谁家儿女庆端阳。

(5)从三则材料中我们感受到了老舍的语言特色,下面表述错误的一项是

A.语言富有浓郁的北京特色

B.语言尖锐犀利,有一定的讽刺意味

C.语言通俗易懂且耐人寻味

D.语言精准简练,让人倍感亲切自然

(6)阅读以上三则材料,请你再介绍一种我国的传统节日,写清楚节日习俗。

2.祖母的葵花

我总是要想到葵花,一排一排,种在小院门口。

是祖母种的。①祖母侍弄土地,就像她在鞋面上绣花一样,一针下去,绿的是叶,再一针下去,黄的是花。

记忆里的黄花总也开不败。

丝瓜、黄瓜是搭在架子上长的,②扁扁的绿叶在风中婆娑,那些小黄花,就开在叶间,很妖娆地笑着。南瓜多数是趴在地上长的,长长的蔓,会牵引得很远很远,像对遥远的他方怀了无限的向往,蓄着劲儿要追寻了去,在一路的追寻中,绽放大朵大朵黄花。黄得很浓艳,是化不开的情。

还有一种植物,被祖母称作“乌子”的,它像爬山虎似的,顺着墙角往上爬,枝枝蔓蔓都是绿绿的,一直把整座房子包裹住了才作罢,忽一日,哗啦啦花都开了,远远看去,房子插了满头黄花呀,美得让人心醉。

最突出的,还是葵花,它们挺立着,情绪饱满,斗志昂扬,迎着太阳的方向,把头颅昂起,再昂起。小时候我曾奇怪于它怎么总迎着太阳转呢,伸了小手,拼命拉扯那大盘的花,不让它看太阳,但我手一松,它弹跳一下,头颅又昂上去了,永不可折弯的样子。

凡 高在1888年《向日葵》里,用大把金黄来渲染葵花,画中,一朵一朵葵花,在阳光下怒放,仿佛是“背景上迸发出的燃烧的火焰”,凡 高说,那是爱的最强光,在颇多失意下怒放,仿佛是“背景上迸发出的燃烧的火焰”。凡 高说,那是爱的最强光。在颇多失意颇多彷徨的日子里,那大朵的葵花,给他幽暗沉郁的心,注入最后的温暖。

我的祖母不知道凡 高,不懂得爱的最强光,但她喜欢种葵花。在那些缺衣少吃的岁月里,院门前那一排排葵花,在我们心头,投下最明艳的光彩。葵花开了,就快有香香的瓜子嗑了。这是一种香香的等待,这样的等待很幸福。

葵花结籽,亦有另一种风韵。沉甸甸的,望得见日月风光在里头喧闹。这个时候,它的头颅开始低垂,有些含羞,有些深沉,但腰杆仍是挺直的。一颗一颗的瓜子,一日一日成形。饱满,吸足阳光和花香。葵花成熟起来,蜂窝一般的。祖母摘下它们,轻轻敲,一颗一颗的瓜子,就落到祖母预先放好的匣子里,放在阳光下晒,一会儿就闻见花朵的香气。一颗瓜子,原来是一朵花的魂啊!

瓜子晒干,祖母会用文火炒热。这个孩子口袋里装一把,那个孩子口袋里装一把我们的童年就这样香香地过来了。

如今,祖母老了,老得连葵花也种不动了。老家屋前,一片空落的寂静。七月的天空下,祖母坐在老屋院门口。坐在老槐树底下,不错眼地盯着一个方向看。我想,那里,一定有一棵葵花正在开放。开在祖母的心窝里。

(1)文中第3自然段说“记忆里的黄花总也开不败”。通读全文。说说“我”记忆里的黄花有哪些。

(2)联系上下文,从不同方面体会“这是一种香香的等待,这样的等待很幸福”一句中加点词语的妙处。

(3)品味文中画线句的表达效果。

(4)“一颗瓜子,原来是一朵花的魂啊!”谈谈你对这句话的理解。

(5)文中第7自然段写到了凡 高和他创作的(向日葵》这样写有什么作用?请结合文章内容简要分析。

(6)请从下面的两题中任选一题作答。(若两题都做,只批阅第①题)(想象合乎情理,描写生动形象,语言准确流畅)

①祖母摘下成熟的葵花,轻轻敲落瓜子,跟在祖母身边的“我”会有什么样的表现呢?请你联系文章内容。结合自己的生活体验,展开合理想象,进行描写,不超过60个字。

(可描写神态。可描写动作,可福写语言,可描写心理)

②“如今,祖母老了,老得连葵花也种不动了,老家屋前,一片空落的寂静。七月的天空下,祖母坐在老屋院门口,坐在老槐树底下,不错眼地盯着一个方向看。”祖母可能在想些什么呢?请你联系文章内容,展开合理想象,进行描写,不超过60个字。

3.课内阅读。

鲁滨逊漂流记(节选)

总的说来,这是世界上少有的叫人受尽折磨的处境,但是其中也有一些值得宽慰的东西。这场世界上苦难最深重的经历告诉世人:在困境中,我们可以把好处和坏处对照起来看,并且从中找到一些东西来宽慰自己。

(1)“叫人受尽折磨的处境”是指 。

(2)为什么说“其中也有一些值得宽慰的东西”?这篇文章给了你怎样的启示?

(3)画“——”的句子的意思是 。

A.在不幸的处境中,想到曾经美好的事物,以安慰自己失落的心情。

B.把好处和坏处对照起来看,使自己能理智地面对现实,从绝望中看到希望的火花,从而得到内心的安慰,获得坚持下去的勇气和信心。

C.在不幸的处境中,坏事更能磨炼人的意志,能使人坚强。

(4)卡耐基说:“人在身处逆境时,适应环境的能力实在惊人。人可以忍受不幸,也可以战胜不幸,因为人有着惊人的潜力,只要立志发挥它,就一定能渡过难关。”这正是鲁滨逊的真实写照。请你再写一句名言,用它来激励自己战胜困难。

4.阅读。

母亲的月饼

记得我小时候每到中秋节时,特别羡慕店里卖的自来红、自来白、翻毛、提浆,那时就只是这样的传统月饼,哪里有如今的又是水果馅又是海鲜馅,居然还有什么人参馅的月饼。可那时中秋的月饼在北京城里绝对地道,做工地道,包装也地道,简朴,却透着喜兴。旧时有竹枝词写道:“红白翻毛制造精,中秋送礼遍都城。”

只是那时家里穷,买不起月饼,年年中秋节,都是母亲自己做月饼。说老实话,她老人家的月饼不仅远远赶不上致美斋或稻香村的味道,就连我家门口小店里的月饼的味道也赶不上。但母亲做月饼总是能够给全家带来快乐,节日的气氛,就是这样从目前开始着手做月饼弥漫开来的。

母亲先剥好了瓜子、花生和核桃仁,掺上桂花和用擀面棍擀碎的冰糖渣儿,撒上青丝红丝,再浇上香油,拌上点儿湿面粉,切成一小方块一小方块的,便是月饼馅了。然后,母亲用香油和面,用擀面棍擀成圆圆的小薄饼,包上馅,再在中间点上小红点儿,就开始上锅煎了,怕饼厚煎不熟,母亲总是把饼用擀面棍擀得很薄。我总是觉得这样薄,不是和一般的馅饼一样了吗?而店里卖的月饼,都是厚厚的,就像京戏里武生或老生脚底下踩着厚厚的高底靴,那才叫角儿,那才叫做月饼嘛。

每次和母亲争,母亲都会说:“那是店里的月饼,这是咱家的月饼。”这样简单的解释怎么能够说服我呢?便总觉得没有外面卖的月饼好,嘴里吃着母亲做的月饼,心里还是惦记着外面店里卖的月饼,总觉得外面的月亮比自己家里的圆,这山望着那山高。其实,母亲亲手做的月饼,是外面绝对买不到的月饼。当然,明白这一点,是在我长大以后,小时候,孩子都是不大懂事的。

好多年前的中秋节时,我别出心裁请母亲动手再做做月饼给全家吃,其实,是为了给儿子吃。那时,儿子刚刚上小学,为了让他尝尝以往艰辛日子的味道,别一天到晚吃凉不管酸。多年不自己做月饼的母亲,开始兴致勃勃地做馅、和面、点红点儿,上锅煎饼,一个人“拳打脚踢”,满屋子香飘四溢。月饼做好了,儿子咬了两口就扔下了。他还是愿意到外面去买商店里的月饼吃,特别要吃双黄莲蓉月饼。

如今,谁还会在家里自己动手做月饼?谁又会愿意吃这样的月饼呢?都说岁月流逝,其实,流逝的岂止是岁月?

(节选自肖复兴《我的父亲母亲》)

(1)请简洁地概括短文的主要内容。

(2)文中画横线的句子细腻地刻画了母亲的动作,以下理解中正确的一项是

A.体现了母亲做的月饼不如店里买的。

B.体现了母亲做月饼的手艺熟练。

C.体现了母亲特别喜欢自己做月饼。

D.体现了母亲做月饼的工艺复杂。

(3)品读下列句子,完成下列题目。

①年年中秋节,都是母亲自己做月饼的原因是 。

②那时,儿子刚刚上小学,为了让他尝尝以往艰辛日子的味道,别一天到晚吃凉不管酸。

(你怎么理解这句话的意思?)

③多年不自己做月饼的母亲,开始兴致勃勃地做馅、和面、点红点儿,上锅煎饼,一个人“拳打脚踢”,满屋子香飘四溢。(作者这次写母亲做月饼是详写还是略写,这样写有什么好处?)

(4)文章的结尾写得特别好。作者使用了一连串的问句,表达了怎样的思想感情?

(5)读完这篇文章,你认为我们今天还有必要自己在家里动手做月饼、包饺子、包粽子吗?简要说说理由。

5.阅读。

神医王十二

天津卫是码头,凡是在天津站住脚的,不管哪行哪业,全得有一手非凡的绝活,比方瞧病治病的神医王十二。

要说那种“妙手回春”的名医,城里城外一捡一筐,可这只是名医而已,王十二是神医。神医名医,一天一地。神在哪儿?王十二的故事多着呢,先说租界这一段。

这天王十二在开封道上走,忽听有人尖叫。一瞧,一个在道边套烟筒的铁匠两手捂着左半边脸,痛得大喊大叫。王十二疾步过去问他出了嘛事,这铁匠说:“铁渣子跳进眼睛里了,我要瞎了!”王十二说:“别拿手揉,愈揉扎得愈深,你手拿开,睁开眼叫我瞧瞧。”铁匠松开手,勉强睁开眼,一小块黑黑的铁渣子扎在眼球子上,冒泪又流血。

王十二抬起头往两边一瞧,这条街全是各样的洋货店,王十二喜好洋人新鲜的玩意儿,常来逛。他忽然目光一闪,也是灵光一闪,只听他朝着铁匠大声说:“两手别去碰眼睛,我马上给你弄出来!”扭身就朝一家洋货店跑去。

王十二进了一家洋货店的店门,伸出右手就把挂在墙上的一样东西摘下来,顺手将左手拿着的出诊用的绿绸包往柜台上一撂,说:“我拿这包做押,借你这玩意儿用用,用完马上还你!”话没说完,人已夺门而出。

王十二跑回铁匠跟前说:“把眼睁大!”铁匠使劲一睁眼,王十二也没碰他,只听叮的一声,这声音极轻微也极清楚,跟着听王十二说:“出来了,没事了。你眨眨眼,还疼不疼?”铁匠眨眨眼,居然一点儿不疼了,跟好人一样。再瞧,王十二捏着一块又小又尖的铁渣子举到他面前,就是刚才在他眼里那块要命的东西!不等他谢,王十二已经转身回到那洋货店,跟着再转身出来,胳肢窝夹着那个出诊用的绿绸包朝着街东头走了。铁匠朝他喊:“您用嘛法给我治好的?我得给您磕头呵!”王十二头也没回,只举起手摇了摇。

铁匠纳闷,到洋货店里打听。店员指着墙上边一件东西说:“我们也不知道怎么回事,他就说借这东西用用,不一会儿就送回来了。”

铁匠抬头看,墙上挂着这东西像马蹄,可是很薄,看上去挺讲究,光滑溜圆,中间涂着红漆;再看,上边没钉子眼儿,不是马蹄铁。铁匠愈瞧愈不明白,问店员道:“洋人就使它治眼?”

店员说:“还没有听说它能治眼!这是个能吸铁的物件,洋人叫吸铁石。”店员说着从墙上把这东西抽下来,吸一吸桌上乱七八糟的铁物件——铁盒、铁夹子、钉子、钥匙,还有一个铁丝眼镜框子,竟然全都叫它吸在上边。

原来王十二是使它把铁匠眼里的铁渣子吸出来的。可是刚那会儿,王十二怎么忽然想起用它来了?

(节选自冯骥才《俗世奇人》)

(1)王十二到洋货店借来为铁匠治病的东西是 。

(2)联系上下文,推想下面词语的意思。

①灵光一闪:

②纳闷:

(3)为了表现神医王十二的“神”,作者主要运用了 、 和 描写。

6.阅读。

没有一种给予是理所当然的

①有位老人在海外奋斗了半生,几经浮沉,衣锦还乡的他萌生了济世助人,造福家乡的念头。

②于是,老人分别给几所学校的校长写了信,希望每位校长能提供十来个学生的名单,以便他从中确定人选,作为资助时象。

③家人们怪他的愚昧,既是捐助,何必把程序搞得这样复杂?不如来个快捷方式,譬如通过“希望工程”或者“春蕾计划”,干净利落地了却一桩心愿,岂不是更好?

④老人摇摇头说:“我的血汗钱只给那些配得到它的孩子。”哪些孩子才有资格得到资助?是那些家庭贫困的孩子,还是优秀生,抑或是特长生?谁也不知道老人心里的答案。

⑤名单很快到了老人手里。老人让家人买来了许多书,有《泰戈尔诗集》《纪伯伦诗集》《十万个为什么》等,分门别类地包装好,准备寄给名单上的孩子,家人面面相觑,这样微薄的礼物是不是太寒碜了?大家断定书中自有“黄金屋”。可翻来覆去也没有找到夹在书中的钞票,只在书的第一页看到了老人的亲笔赠言;赠给品学兼优的学生XXX。落款是老人的住址,姓名、电话和电子邮箱。

⑥家人大惑不解,却也不愿违有老人的意愿,只好替他一一寄出那些书。

⑦光阴荏苒。老人常常对着电话发呆,又莫名其妙地唉声叹气。从黄叶凋零到瑞雪飘飞,谁也猜不透老人心里想什么。

⑧直到新年前收到一张很普通的贺卡,家人才读懂老人的心。贺卡上面写着;感谢您给我寄来的书,虽然我不认识您,但我会记着您的。祝您新年快乐!没想到老人竟然兴奋得大呼小叫:“有回音了,有回音了,终于找到了一个可资助的孩子。家人恍然大悟,他寄出去的书原来是块“试金石”,只有心存感激的人才会有资格得到他的资助。

⑨老人说:“土地丢失水分滋润会变成沙漠,人心没有感激滋养会变得荒芜。不知感恩的人,注定是个冷漠自私的人:不知关爱别人,纵使给他阳光,日后也不会放射出自身的温暖,也不配得到别人的爱。”

⑩想来也是,没有一种给予是理所当然的,都应心存感激。一株草会因一缕春风摇曳多姿,一湖水也会因一片落叶荡漾清波,一颗心更应对另一颗关爱的心充满感激之情。

(1)第⑤段中“大家断定书中自有‘黄金屋’”。这里的“黄金屋”是指 。

(2)第⑧段中“家人恍然大悟,他寄出去的书原来是块‘试金石’”。这里的“试金石”是指 。

(3)第④段中老人说“我的血汗钱只给那些配得到它的孩子”,在老人眼里, 的人才有资格得到他的资助。

(4)第⑤段中,画横线的句子和后文哪两个内容相互照应?

①

②

(4)第⑦段中说”老人常常对着电话发呆,又莫名其妙地声叹气”,请你用几句话来描写老人此时的心理活动。

老人想:

(5)第⑨段中“纵使给他阳光,日后也不会放射出自身的温暖,也不配得到别人的爱”的含义是 。

(6)文章最后一段中说“没有一种给予是理所当然的”,联系生活实际,谈谈你对这句话的认识。

7.阅读。

生命的问句

一棵有毒的树矗立在路旁。

第一种人大老远的看见了,赶紧绕路而行,他们一点也不愿接近,深怕不小心会中毒。

第二种人,来到了树边,看见这棵树,马上就想到它的毒素,急着要砍除它,以免有人受害。

第三种人有着不同的心态,愿意带着慈悲心去思索:这棵树也有生命,不要轻易地毁掉。于是在树旁圈上篱笆,注明有毒,以此避免危害到路人。

至于第四种人在看见这棵树的时候,会说:“喔!一棵有毒的树,太好了,这正是我要的!”他们开始研究树的毒性,提炼了毒素,与其他成分混合,制成了可以救人的药材。

你认为人生是什么呢?如果有一个造句,“人生是……”或“人生像……”,你会怎么完成这个句子呢?用直觉,就是脑海里直接浮现出来的答案,我们不是在写作文或进行造句,不需要修饰成优美的语句。“我的答案是人生如戏”,一位看起来吊儿郎当,凡事不在乎的男士可能会这样说。

“从小我看着爸爸妈妈为这个家打拼,一直认为人生是很艰辛的。”即使这位女学员没有说出来,从她愁眉不展的神情,也可以猜想得到答案。

“人生是一场无休止的竞赛。”这位学员有着非常明显的“宁为鸡首,不为牛后”以及“只有第一,没有第二”的刚毅性格。难怪他说自己当年没有考上第一志愿的高中,就放弃已考上的第二志愿,毅然去当兵。

还有人说“人生是来还债”,这样的想法,虽然宽慰了受到创伤或不平等待遇的怅惘,但回答这个问题的学员,似乎有着很深的无奈。

人生到底像什么?这的确是个见仁见智的问题,然而也正是因为有这么多种对人生不同的态度,形成了各不相同的生命剧本。

我们对人生的诠释,其实也就是内在潜意识的外在表现,自然也就活出那种形态的生命形式。

于是我们看到,有些人终其一生,始终扮演着苦情哀怨的主角;有些人虽然会赚钱,但始终留不住钱;有些人最擅长演出的就是悲剧英雄。

还有一位学员在课堂上赫然发现,自己不论在婚前、婚后,在家庭、公司,虽然是有女儿、太太、媳妇、职员等各种不同的称呼,但总括而言,结果只有一个——为别人活,完全没有自我。

“人生永远是朝着你所思考的方向前进”,就像开头故事中的那棵树,你用不同的方式对待,就会导致不同的结果。

你认为人生像什么呢?

(1)第一自然段中“一棵有毒的树”比喻什么?

(2)文中加点的部分“完全没有自我”的含义是什么?

(3)分别用不超过四个字的词语概括四种人的特点。

①第一种人:

②第二种人:

③第三种人:

④第四种人:

(4)阅读短文,回答问题。

①作者说,回答“人生是什么”的问题,要“用直觉,就是脑海里直接浮现出来的答案”,这句话的具体含义是什么?

②人们回答“人生是什么”的问题,出现不同答案的原因又是什么?

8.阅读。

漫步占今

【材料一】《孟子 离娄上》:齐王使使者问赵威后。书未发,成后问使者曰:“岁亦无恙耶?民亦无恙耶?王亦无恙耶?”使者不悦,曰:“臣奉使使威后,今不问王而先问岁与民,岂先贱而后尊贵者乎?”威后曰:“不然。苟无岁,何以有民?苟无民,何以有君?故有舍本而问末者耶?”

【材料二】战国时候,有一次齐王派遣使臣到赵国去拜访赵威后,以示友好。赵威后很热情地接待来访的使臣。使臣在献上齐王准备的礼物后,又呈上一封齐王写的信。赵威后收下了信,并没有马上拆开来看。她请使臣坐下,亲切地问道:“久未问候,今年收成还可以吧?百姓安乐吗?你们大王还好吧?”使臣一听,很不高兴地说:“我是奉了敞国国君之名前来问候您的,可是您不先问候敞国国君,反倒先问起庄稼,这分明是先贱而后贵。难道说,一个治理万民的君王,会比不上庄稼和百姓吗?”

赵威后听了并没有生气,反倒笑着对使臣说:“这你就错了!如果没有年成,百姓凭什么繁衍生息?如果没有百姓,大王又怎能南面称尊?岂有舍本问末的道理?”这不是贵贱之分,而是本末之别啊!难道说要先舍根本,去问那些末节吗?”

齐国使臣对赵威后的这一番话非常佩服,并且为自己刚才无礼的态度感到惭愧。

(1)这个故事包含的成语是 ,现在用来比喻 。

(2)这学期我们在日积月累中还阅读了另一个战国时期的成语故事。

(3)在材料一中找到与材料二中画线相对应的句子,写在下面。

(4)文中威后的思想与孟子“民为贵,社稷次之,君为轻”的意思基本一致,请你谈谈对这一思想的认识。

小升初现代文阅读精选题(二)-小学语文六年级下册部编版

参考答案与试题解析

一.现代文阅读(共8小题)

1.【解答】(1)本题考查理解词语含义。结合后文句子“除夕,街上挤满了人;元旦,铺户都上着板子,门前堆着昨夜燃放的爆竹纸皮,全城都在休息”可知,“光景”的意思是情景,景象。故选D。

(2)本题考查对选文内容的理解。A、B、D说法正确。由句子“除夕真热闹。家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。男女老少都穿起新衣,门外贴上了红红的对联,屋里贴好了各色的年画。除夕夜家家灯火通宵,不许间断,鞭炮声日夜不绝。在外边做事的人,除非万不得已,必定赶回家来,吃团圆饭。这一夜,除了很小的孩子,没有什么人睡觉,都要守岁”可知,作者对除夕描写得很详细,C说法错误。故选C。

(3)本题考查提取信息的能力。由句子“玩兔儿爷给千千万万的儿童带来快乐。当然,孩子们还会拉扯着父母吃月饼,赏月亮”可知,中秋节的三个习俗是:玩兔儿爷,吃月饼,赏月亮。

(4)本题考查对传统节日的把握。千门万户瞳疃日,总把新桃换旧符:初升的太阳照耀着千家万户,都把旧的桃符取下换上新的桃符。这两句诗描写的节日是春节。至今不会天中事,应是嫦娥掷与人:到现在也不知道天上发生了什么事,这桂花大概是嫦娥撒下来给予众人的吧。这两句诗描写的节日是中秋节。碧艾香蒲处处忙,谁家儿女庆端阳:到处采撷艾蒿、蒲草繁忙,谁家的青年男女,准备过端午节?这两句诗描写的节日是端午节。

(5)本题考查对文章语言特色的把握。A、C、D说法正确。B说法错误,这三个文段的语言都不尖锐,也没有表达讽刺的意味。故选B。

(6)本题考查传染节日及其风俗。开放性试题,答案不唯一,写出我国的一个传统节日及其风俗即可。

故答案为:

(1)D;

(2)C;

(3)玩兔儿爷 吃月饼 赏月亮;

(4)C A B;

(5)B;

(6)清明节。在这一天,人们会去给逝去的亲人扫墓,表达自己的悼念,也会约上三五好友一起去踏青。

2.【解答】(1)本题考查信息的筛选。解答此题在整体感知文本内容的基础上,即可从文中有关花的描写中筛选出答案。结合文章的第三至五段,可以发现“黄花”包括有丝瓜花、黄瓜花、南瓜花、乌子花、葵花。

(2)本题考查词语的赏析。解答此题关键要结合词语所处的语境,弄清这个词语的表述对象,然后综合词义与表达效果这两方面因素进行揣摩。结合内容来看,这里的”香香的”写出了葵花子的香味,表现这种等待的快乐;而从音韵角度来看,运用叠音词,具有韵律美。

(3)本题考查对句子的理解与赏析。先辨析修辞,再结合思路进行赏析。句①运用比喻手法,生动形象地表现了祖母热爱劳动、热爱生活的品质。句②运用拟人手法,生动形象地描写了绿叶在风中摇摆的姿态和小黄花的可爱,表达了作者的喜爱之情。

(4)本题考查对句子的理解。阅读《祖母的葵花》,理解课文内容,从赞扬葵花,也暗示我对祖母的怀念,从中理解这句话的含义。这句话讲的是葵花子,写出了祖母心中的爱与温暖,葵花子是花经历日月风光结出的果实,它是祖母深沉的爱的积淀,就像接受了阳光的葵花才能结出子一样。这样的语言温馨而平和,点明了文章的中心。

(5)本题考查了句段作用。要从内容和结构两方面考虑。文中第7自然段写到了凡 高和他创作的(向日葵》这样写有承上启下的作用。“凡 高说,那是爱的最强光”承上文葵花斗志昂扬,情绪饱满;启下文祖母种葵花的意义;内容上通过葵花对凡 高的鼓舞,衬托出祖母在艰难岁月里给予我们的爱和温暖,揭示文章主旨。

(6)①本题考查根据文章内容展开合理的联想与想象。解答此题只要能结合语境,写出童年‘我特征,表现出“我的快乐即可,采用描写的方式进行,内容要丰富或有细节,语言通顺且生动或有文采,同时字数要符合要求。②本题考查揣摩人物心理。本文主旨需要结合文章标题及主要内容分析,文章围绕“葵花”展开,通过描写葵花的生长过程和祖母为孩子们炒葵花子来表达对祖母的赞美和怀念。句子中祖母所回忆的是过去是时光,从而表现了祖母对孩子们是喜爱的。在进行人物心理揣摩时要注意符合人物特征,“祖母老了”所以揣摩祖母的心理需要符合老人的心理特点。任选一题作答即可。

故答案为:

(1)丝瓜花、黄瓜花、南瓜花、乌子花、葵花。

(2)①“香香的”表现出葵花子的香味;②表现出等待嗑瓜子的幸福快乐;③体现了“我们”的童真童趣;④使用叠音词,琅琅上口,有韵律美。

(3)句①运用比喻手法,生动形象地表现了祖母热爱劳动、热爱生活的品质。句②运用拟人手法,生动形象地描写了绿叶在风中摇摆的姿态和小黄花的可爱,表达了作者的喜爱之情。

(4)这句话写出了祖母心中的爱与温暖。用葵花子来比喻祖母心中的爱与温暖,心中的爱与温暖是祖母的魂,是经过多年沉淀下来的,就像接受了阳光的葵花才能结出子一样。这样的语言温馨而平和,点明了文章的中心。

(5)祖母并不知道凡 高,但是他们对葵花的理解都是相同的,这样写有承上启下的作用。承接上文中描写葵花,开启下文中祖母种葵花的意义,丰富了文章的内涵,点明文章中心。

(6)①我睁大双眼盯着那葵花盘,看到那一颗颗跳落出的瓜子,我似乎闻到了瓜子的香味,不禁悄悄咽下口水,然后抬头问祖母:“奶奶,一会就给我炒瓜子吧,我好想吃呢!”

②曾经院子里种满葵花,多么美丽呀,葵花成熟了给孩子们炒葵花子,他们吃得一个比一个开心,多好呀。

3.【解答】(1)考查对全文内容的理解。通读全文和语段内容可知,“受尽折磨的处境”指孤身一人,流落荒岛,艰难重重。

(2)考查对全文内容的理解。“值得宽慰的东西”指幸运地活了下来。这句话体现鲁滨逊积极乐观的人生态度。

(3)考查对重点句子的理解。通读语段,结合题目中给出的选项和文中的“在困境中,我们可以把好处和坏处对照起来看,并且从中找到一些东西来宽慰自己”这句话可知,对这句话理解正确的是:把好处和坏处对照起来看,能使自己理智地面对现实,从绝望中看到希望,从而使内心得到宽慰,获得坚持下去的勇气和信心。故选B。

(4)考查了名言警句的积累。根据积累写出一则激励自己战胜困难的名言警句即可。

故答案为:

(1)孤身一人,流落荒岛;

(2)因为比起葬身大海的伙伴,自己还活着,是幸运的。这句话体现鲁滨逊积极乐观的人生态度。

(3)B;

(4)一个人并不是生来要给打败的,你尽可以消灭他,可就是打不败他。——海明威

4.【解答】(1)考查了短文内容的概括。短文前半部分回忆自己小时候每到中秋节时,只是那时家里穷,买不起月饼,年年中秋节,都是母亲自己亲自做月饼。后半部分写我别出心裁请母亲动手再做做月饼给儿子吃,儿子咬了两口就扔下了。他还是愿意到外面去买商店里的月饼吃,特别要吃双黄莲蓉月饼。概括短文内容为:“我”小时候因为家里穷,中秋节都是吃母亲自己做的月饼。时隔多年,“我”请母亲再做了一次月饼给儿子吃,儿子却更愿意吃商店里的月饼。

(2)考查了句子理解。画横线的句子通过一系列的动词,如“剥、掺、擀、撒、浇”等,说明了母亲对做月饼的流程谙熟于心。同时,母亲还特意将饼擀得很薄,这也是母亲做月饼技巧熟练、经验丰富的证明。故选B。

(3)考查对句子含义的理解。理解句子时,先将句子中较难的词语进行解释,然后结合词语含义,并联系该句子所在的上下文进行解释。①结合文章中“只是那时家里穷,买不起月饼,年年中秋节,都是母亲自己做月饼”可知答案。

②根据文中的“好多年前,母亲还在世的时候,中秋节时,我别出心裁请母亲动手再做做月饼给全家吃,其实是为了给儿子吃。那时,儿子刚刚上小学,为了让他尝尝以往艰辛日子的味道,别一天到晚吃凉不管酸”我的理解是:“吃凉不管酸”原本形容一个人极度懒散。讲得是让儿子吃母亲做的月饼,忆苦思甜,从而培养勤劳节俭的美德。

③“多年不自己做月饼的母亲,开始兴致勃勃地做馅、和面、点红点儿,上锅煎饼,一个人“拳打脚踢”,满屋子香飘四溢”作者这次写母亲做月饼是略写,这样写的好处是:通过简短的动词词组,不仅突出了母亲做月饼的手艺熟练,而且让文章详略得当,给读者以深刻的印象。

(4)本题考查结尾使用问句的好处。文章结尾用问句,只问不答,但答案就蕴含在上文中。作者通过这三个问句,既表达出自己对岁月流逝的感叹,也表达出对因时代和经济发展带来的物质条件改善,一些珍贵品质逐渐淡化的思考。同时给读者以震撼,引发人们对自身做法的深思,言有尽而意无穷。

(5)考查了开放探究。开放题,写出“你认为我们今天还有必要自己在家里动手做月饼、包饺子、包粽子吗”的想法和观点,言之有理即可。

故答案为;

(1)“我”小时候因为家里穷,中秋节都是吃母亲自己做的月饼。时隔多年,“我”请母亲再做了一次月饼给儿子吃,儿子却更愿意吃商店里的月饼。

(3)①那时家里穷,买不起月饼。

②“吃凉不管酸”原本形容一个人极度懒散。讲得是让儿子吃母亲做的月饼,忆苦思甜,从而培养勤劳节俭的美德。

③略写。通过简短的动词词组,不仅突出了母亲做月饼的手艺熟练,而且让文章详略得当,给读者以深刻的印象。

(4)作者通过这三个问句,既表达出自己对岁月流逝的感叹,也表达出对因时代和经济发展带来的物质条件改善,一些珍贵品质逐渐淡化的思考。同时给读者以震撼,引发人们对自身做法的深思,言有尽而意无穷。

(5)有必要。虽然如今物质条件改善了,食物选择更加多样化,但是在与家人一起做月饼、包饺子、包粽子的过程中,既能与家人联络感情,又能培养勤劳、节俭、热爱生活等品质,还能学会一门新技能,所以我觉得这样做很有必要。

5.【解答】(1)考查了本题考查对文章内容的理解。由短文倒数第二自然段店员的话“这是个能吸铁的物件,洋人叫吸铁石”可知,王十二到洋货店借来为铁匠治病的东西是吸铁石。

(2)本题考查词语的理解。解释词语时,可先通过拆字组词、调动平时学习中的积累等方法写出词语的本义,然后联系上下文,解释词语在文章中的具体含义。

①灵光一闪:本义是灵机一动,突然想到。在文中指王十二突然想到了给铁匠治病的办法。

②纳闷:本义是疑惑不解。在文中指铁匠对王十二怎么把自己的眼睛治好的事情感到疑惑不解。

(3)本题考查对人物进行细节描写的方法。由文中“他忽然目光一闪,也是灵光一闪”等句子可知运用了神态描写;由“两手别去碰眼睛,我马上给你弄出来”等句子可知运用了语言描写;由“伸出右手就把挂在墙上的一样东西摘下来,顺手将左手拿着的出诊用的绿绸包往柜台上一撂”等句子;可知运用了动作描写。

故答案为:

(1)吸铁石;

(2)①本义是灵机一动,突然想到。在文中指王十二突然想到了给铁匠治病的办法。

②本义是疑惑不解。在文中指铁匠对王十二怎么把自己的眼睛治好的事情感到疑惑不解。

(3)神态 语言 动作。

6.【解答】(1)考查对短文内容的理解。通读短文可知,第⑤段中“大家断定书中自有‘黄金屋’”。这里的“黄金屋”是指寄书的用意。

(2)考查对短文内容的理解。通读短文可知,第⑧段中“家人恍然大悟,他寄出去的书原来是块‘试金石’”。这里的“试金石”是指可靠的检验方法和依据。

(3)考查对短文内容的理解。通读短文,文中第④段中老人说“我的血汗钱只给那些配得到它的孩子”的意思,结合文中的“只有心存感激的人才会有资格得到他的资助”可知,在老人眼里,只有心存感激的人才有资格得到他的资助。

(4)考查对重点句子的理解。通读短文,文中的“落款是老人的住址,姓名、电话和电子邮箱”这句话是老人寄给孩子们书籍时著名的地址,以便孩子们回信,通读短文可知,下文中与这句话相呼应的句子,①是第⑥自然段中的“家人大惑不解,却也不愿违有老人的意愿,只好替他一一寄出那些书”这句话。②还有第⑧自然段中的“直到新年前收到一张很普通的贺卡”。

(5)考查对短文内容的理解。通读短文可知,文中第⑨段中“纵使给他阳光,日后也不会放射出自身的温暖,也不配得到别人的爱”的含义是:没有善心的人即使别人给他帮助,日后他也不会主动帮助别人。可结合老人说的话“土地丢失水分滋润会变成沙漠,人心没有感激滋养会变得荒芜。不知感恩的人,注定是个冷漠自私的人:不知关爱别人,纵使给他阳光,日后也不会放射出自身的温暖,也不配得到别人的爱”来理解。

(6)考查拓展写话。通读短文可知,文中最后一段中说“没有一种给予是理所当然的”,我对这句话的认识是这样的:当别人给我的东西时,没有一样是我应得的,或者说白得的。我要学会感恩,我们每一个人,都要怀有一颗感恩的心,感激和怀想那些有恩于我们却不言回报的人。

故答案为:

(1)寄书的用意;

(2)可靠的检验方法和依据;

(3)心存感激;

(4)①家人大惑不解,却也不愿违有老人的意愿,只好替他一一寄出那些书;

②直到新年前收到一张很普通的贺卡;

(5)没有善心的人即使别人给他帮助,日后他也不会主动帮助别人;

(6)当别人给我的东西时,没有一样是我应得的,或者说白得的。我要学会感恩,我们每一个人,都要怀有一颗感恩的心,感激和怀想那些有恩于我们却不言回报的人。

7.【解答】(1)考查对文章内容的理解。阅读2﹣5自然段,通过4种人对待有毒的树的态度,可以推断出“一棵有毒的树”比喻生活中遇到的坎坷或灾难。

(2)考查对句子的理解与赏析。结合“还有一位学员在课堂上赫然发现,自己不论在婚前、婚后,在家庭、公司,虽然是有女儿、太太、媳妇、职员等各种不同的称呼,但总括而言,结果只有一个——为别人活”可知,“完全没有自我”的含义是没有自己的个性和自我价值。

(3)考查对文章内容的概括。阅读第2自然段,由“赶紧绕路而行,他们一点也不愿接近,深怕不小心会中毒”可知,第一种人对待有毒的树的态度是远离,故特点是逃避现实;阅读第3自然段,由“看见这棵树,马上就想到它的毒素,急着要砍除它,以免有人受害”可知,第二种人对待有毒的树的态度是不畏惧,并且想要砍除树,故特点是敢于挑战;阅读第4自然段,由“这棵树也有生命,不要轻易地毁掉。于是在树旁圈上篱笆,注明有毒,以此避免危害到路人”可知,第三种人对待有毒的树的态度是善良,尊重树木生命的同时,也提醒别人不要被树伤害,故特点是乐善好施;阅读第5自然段,由“他们开始研究树的毒性,提炼了毒素,与其他成分混合,制成了可以救人的药材”可知,第四种人对待有毒的树,能够用不同的眼光去看待,敢于创新,对树木进行研究,并能够利用树的毒性制成救人的药材,故特点是大胆创新;

(4)①考查对文章内容的理解。结合句子“用直觉,就是脑海里直接浮现出来的答案,我们不是在写作文或进行造句,不需要修饰成优美的语句”可知,人生是我们自己所经历的事情,当看到这个问题,我们脑海中出现的第一个答案就是自己的真实想法,应该按照自己的想法去生活,自己的人生自己做主。

②考查对文章内容的理解。阅读文章第6﹣10自然段,并结合句子“你用不同的方式对待,就会导致不同的结果”可知,因为每个人对待人生的态度不同所以导致不同的结果,每个人的想法不同,所经历的事情不同,所以就会出现不同的答案。

故答案为:

(1)生活中遇到的坎坷或灾难。

(2)没有自己的个性和自我价值。

(3)①逃避现实 ②敢于挑战 ③乐善好施 ④大胆创新;

(4)①应该按照自己的想法去生活,自己的人生自己做主。

②每个人的想法不同,所经历的事情不同,所以就会出现不同的答案。

8.【解答】(1)本题主要考查对成语的掌握。从【材料一】“不然。苟无岁,何以有民?苟无民,何以有君?故有舍本而问末者耶?”“这不是贵贱之分,而是本末之别啊!难道说要先舍根本,去问那些末节吗?”可知,这个故事包含的成语是舍本逐末。舍本逐末:做事不抓住主要问题,专顾细枝末节。

(2)本题主要考查对成语的掌握。本学期学过的战国时期的成语故事:邯郸学步。

(3)本题主要考查对句子的理解。“如果没有年成,百姓凭什么繁衍生息?如果没有百姓,大王又怎能南面称尊?岂有舍本问末的道理?”句子写出百姓的重要,材料一“苟无岁,何以有民?苟无民,何以有君?故有舍本而问末者耶?”句子强调民的重要性,故“苟无岁,何以有民?苟无民,何以有君?故有舍本而问末者耶?”句子和画线句子相照应。

(4)本题主要考查对内容的理解。谈自己的想法时,可从百姓的重要性来写,如:人民是一个国家的根本,所以人民是国家中最重要的,其次才是朝廷和国君。

故答案为:

(1)舍本逐末 做事不抓住主要问题,专顾细枝末节;

(2)邯郸学步;

(3)苟无岁,何以有民?苟无民,何以有君?故有舍本而问末者耶?

(4)民是基础,是根本,民比君更加重要。

第2页(共2页)