小学语文六年级下册小升初现代文阅读精选题(一)(有答案)

文档属性

| 名称 | 小学语文六年级下册小升初现代文阅读精选题(一)(有答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 81.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-15 22:36:26 | ||

图片预览

文档简介

小升初现代文阅读精选题(一)-小学语文六年级下册部编版

一.现代文阅读(共8小题)

1.课外阅读。

开在记忆深处的花

①记忆,好比一口深邃的井,我们所经历的绝大多数人和事,都被淹没了、遗忘了,而能让我们记住的,只有那些开在记忆深处的花。

②小学时,我在加拿大生活学习过两年,经历过很多新鲜事,见过很多有趣的人,但一次买鱼的经历,令我至今难忘。

③那是一个星期日,妈妈带我去一家新开张的宠物店买鱼。水族箱里养着的各式各样、五花八门的鱼让人眼花缭乱。左挑右选,我看中了一种非常漂亮但价格不菲的鱼,一条就需要20加元。

④工作人员是一位十六七岁的大哥哥,典型的西方人的模样。一头很短的黄发,一双浅蓝色的眼睛,一个尖尖的鼻子,一张总往上翘的嘴,这张脸充满了友善。

⑤我指着那条漂亮的鱼说:“麻烦你给我捞一条。”

⑥让我意外的是,他问了一个似乎无关紧要的问题:“你养鱼的缸大吗?”

⑦我疑惑地说:“不大,比较小。”我一边比划鱼缸的大小,一边说。“抱歉,我不能把这条鱼卖给你,你的鱼缸太小,会把鱼养死的,我帮你另外选一种吧。”他笑着说。

⑧我怀疑自己是不是听错了。按我们中国人的思维,卖东西的主要是把东西推销出去,才不会管其他的。在国内,经常会遇到一些卖鱼人,为了牟利,专门推销那些价格昂贵却难养活的鱼。

⑨我满脸疑惑,妈妈认为,可能是这种鱼不好养,鱼缸小容易死,怕我们找上门来,他才不愿意卖给我们。

⑩于是我说:“您放心,如果养死了,我们不怨你。”

“这种鱼本来能活40多年,现在它还是一个婴儿,但它对生活空间要求比较高,如果鱼缸太小,很容易死的!难道你忍心看一条本来能活40多岁的鱼,在婴儿期就死掉吗?”

没有唯利是图,也没有高深的理论,有的只是再普通不过的道理:对生命,自然而原始的尊重。我被他的话深深震撼了,我觉得自己无比渺小。最后,在他的建议下,我选了很好养却最便宜的一种鱼:斗鱼。一种几乎可以在一个茶杯里生活的漂亮的鱼,价钱仅需3加元。

从此以后,我对自己所养的一切动物有了另外一份关怀:尊重每一个生命,而不仅仅是让它们吃饱喝足。

开在这记忆深处的花,历久弥新,永远艳丽、清晰,吸引着我,指引着我。

(1)联系短文,写出下列词语的意思。

眼花缭乱:

唯利是图:

(2)请在下面括号里填入表示“我”心理变化的词语。

意外→ → →疑惑→

(3)品析第⑦段划线句,说说作者“疑惑”的原因是什么。(用文中的原句回答)

(4)卖鱼店工作人员是一个什么性格的人?

(5)下面对文章理解不正确的一项是

A.本文把一次买鱼经历中所受到的教益比作“记忆深处的花”,形象生动。

B.对卖鱼人运用了外貌描写、语言描写和心理描写的手法。

C.文章结构完整,开头和结尾互相照应,主题突出。

D.“难道你忍心看一条本来能活40多岁的鱼,在婴儿期就死掉吗?”使用的是反问句,强调了卖鱼人不忍心鱼在婴儿期死掉,为揭示小说主题埋下伏笔。

(6)品析第 段划线句,说说“尊重每一个生命”在这篇文章中所包含的意思。这篇文章给了你怎样的启示?

2.

________

父亲是个鞋匠,已年逾(yú)古稀。父亲没有文化,生活中吃过不少苦头。父亲不吃肉,这全家人知道,全村人也知道。

小时候听父亲说,他12岁那年去一户有钱的人家学手艺,掌柜的煮肉时让他烧火,后来肉煮糊了,掌柜的就硬逼着他全部吃掉,此后,他就再也见不得荤味。

父亲不吃肉,却最喜欢看我吃肉。每当我_____的时候,父亲总是坐在一旁,手持烟袋锅,慢慢地装满烟叶,轻轻地划着火柴,然后一边美滋滋地抽着,一边惬(qiè)意地眯着眼看我贪婪的吃相,因为贪吃,我的嘴巴、鼻尖给弄得油亮亮的,这总会让他开心得笑起来,笑过之后还不忘补上一句:“慢慢吃,我们的日子会好起来的,日子好过了,可要有这种吃肉的劲头!”

父亲有一手修鞋的好手艺,每年腊月都要到距村子几十里以外的镇上摆摊,可做生意,回来时会带些肉,所以,每年春节,我们吃的肉就比别家的相对多些。后来,我考上了大学,临走那天,母亲端上香喷喷的饭菜,但不知为什么,她明明知道父亲不吃肉,却______地劝父亲试着吃点。为此父亲_______,母亲也委屈地流泪。

父亲不吃肉,春节期间我家就得分锅另灶。父亲占据蜂窝炉,青菜面片成了他唯一的主食。但他独得其乐,非常风趣地讲他天天都在过年,因为他吃面就跟人吃肉一样。一番话下来,倒让我这个学中文的大学毕业生______。

今年春节村里唱大戏,正月初五那天,家里来了20多个我的学生,他们中有工程师、飞行员、研究生,也有军官和记者。我把他们一一介绍,学生们轮流向父亲敬酒,席间充满了热闹又融洽的气氛。

忽然,我吃惊地发现父亲在吃肉,不但鸡鱼尝遍,就连肥腻的红烧肉也没有放过,我担心父亲会发生意外,紧张地注视着他,但他望着我会意地笑着,笑得那样舒心,那样______,脸上那______的皱纹也随之舒展了许多。

事后听母亲说,父亲本来是吃肉的,所谓学艺烧火纯属子虚乌有,一切只为了恪(kè)守他“儿无成,不食肉”的誓愿,而且一守就是大半辈子。

父亲了却了他的心愿,终于吃肉了,这使我有一种带着深深愧疚的轻松感,我心中更多的是对父亲的感激,我不知道怎样才能回报这凝结着父亲一生操劳的生活。

(1)将下列词语填入文中相应的横线上。(填序号)

①没遮没拦 ②无地自容 ③饱经风霜

④不厌其烦 ⑤大发雷霆 ⑥狼吞虎咽

(2)文章不吃肉的理由是 ,真实的原因是 。

(3)请在短文前面的横线上写一个合适的题目,并在下面的横线上简要写出理由。

(4)文中两次出现父亲看着“我”笑的细节描写,想一想这两次笑分别表达了怎样的情感。

(5)读短文最后一个自然段,写一写我“深深愧疚”和“感激”的原因分别是什么?

3.阅读《十六年前的回忆》节选,完成问题。

在法庭上,我们跟父亲见了面。父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍,可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。

……

父亲瞅了瞅我们,没有说一句话。他的神情非常安定,非常沉着。他的心被一种伟大的力量占据着。这个力量就是他平日对我们讲的——他对于革命事业的信心。

(1)仔细阅读选文,找出描写李大钊外貌与神态的内容,完成下面填空。

外貌 穿灰布旧棉袍、 、

神态 、 、非常安定、非常沉着

从表格中的内容可以感受到,法庭上父亲内心

(2)阅读下面的资料,完成练习。

[资料]李大钊被捕后,受尽了敌人的残酷拷打和折磨,敌人惨无人道地把竹签敲进他的指缝里,最后竞剥去了他双手的指甲。我知道父亲“没戴眼镜”“头发蓬乱”,是因为 。“平静”说明父亲 。

(3)①“瞅了瞅”是 描写。(填序号)

A.动作

B.神态

②同学们针对“瞅了瞅”展开了讨论。下列说法正确的一项是

A.“瞅了瞅”写出了父亲随意一看,表现了他因为对革命事业充满必胜的信心所以在极端危险和困难的情况下能够泰然自若

B.“瞅了瞅”写出了父亲随意一看,显得不够正式,应该用意思相同的“望一望”,更能表现父亲对亲人的爱

(4)《十六年前的回忆》最后两个自然段与开头的联系是 ,这样写的好处是 。

4.阅读下面材料,完成问题。

[材料一]把小米、饭豆、枣栗、白糖、花生仁合找来,糊糊涂涂煮成一锅,让它在锅中叹气似的沸腾着,单看它那叹气样儿,闻闻那种香味,就够咽三口以上的唾沫了,何况是,大碗大碗地装着,大匙大匙朝嘴里塞灌呢!

[材料二]腊月三十的除夕之夜,欢乐而又庄严。阖家团聚包饺子,谁吃到包着制钱的饺子最有福,一年走红运。等到打更的人敲起梆子,梆声中才能往锅里下饺子。院子里放鞭炮,门框上贴对联,小孩子们在饺子下锅之前,给老人们磕辞岁头,老人要赏压岁钱,男孩子可以外出,踩着芝麻秸到亲支近脉的本家各户,压岁钱装满了荷包。

(1)根据材料,完成填空。

材料一写的是 。材料二写的是 。这些都是描写 。

(2)材料中各有一个体现节日风俗习惯的事物,材料一是 ,材料二是 。(填序号)

A.饺子

B.腊八粥

(3)读读上述材料,想一想作者是怎样把内容写详细的,完成练习。(填序号)

A.通过场景和描写人物的行为表现民风民俗

B.用拟人的修辞手法描写食物的香、味、形,令人垂涎三尺

材料一:

材料二:

(4)你的家乡中秋节的习俗是 ,寓意是 。

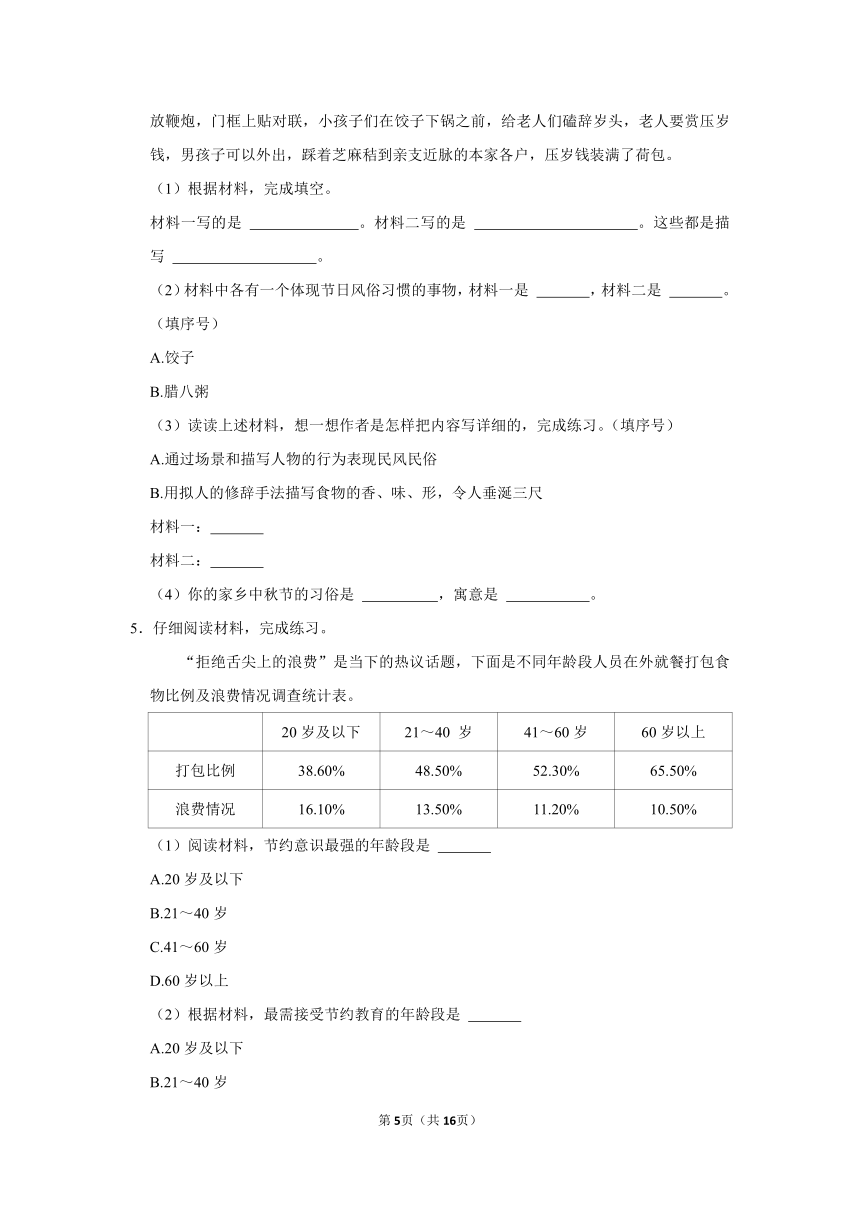

5.仔细阅读材料,完成练习。

“拒绝舌尖上的浪费”是当下的热议话题,下面是不同年龄段人员在外就餐打包食物比例及浪费情况调查统计表。

20岁及以下 21~40 岁 41~60岁 60岁以上

打包比例 38.60% 48.50% 52.30% 65.50%

浪费情况 16.10% 13.50% 11.20% 10.50%

(1)阅读材料,节约意识最强的年龄段是

A.20岁及以下

B.21~40岁

C.41~60岁

D.60岁以上

(2)根据材料,最需接受节约教育的年龄段是

A.20岁及以下

B.21~40岁

C.41~60岁

D.60岁以上

(3)联系材料,为了减少舌尖上的浪费,请你给以下年龄段人员分别提出合理建议。

20岁及以下人员:

41~60岁人员:

6.阅读课文片段,完成练习。

真理诞生于一百个问号之后(节选)

①有人说过这样一句话:真理诞生于一百个问号之后。其实,这句话本身就是一个真理。

②在科学史上,这样的事例还有很多,这说明科学并不神秘,真理并不遥远。只要你见微知著,善于发问并不断探索,那么,当你解决了若干个问号之后,就有可能发现真理。

③当然,见微知著、善于发问并不断探索的能力,不是凭空产生的。正像数学家华罗庚说过的,科学的灵感,绝不是坐等可以等来的。如果说科学领域的发现有什么偶然的机遇的话,那么这种“偶然的机遇”只会给那些善于独立思考的人,给那些具有锲而不舍精神的人。

(1)片段中解释课文题目意思的是

A.第①自然段

B.第②自然段

C.第③自然段

(2)与“见微知著”意思不相同的成语是

A.一叶障目

B.一叶知秋

C.以小见大

(3)和本文主要观点意思相近的名言是

A.没有大胆的猜测,就没有伟大的发现

B.错误经不起失败,但是真理却不怕失败

C.问号是开启任何一门科学的钥匙

(4)阅读文段,我们可以知道,想要发现真理,就要有见微知著、 、 的能力。发现真理的人也一定具备 和 的特点。(请用文中的四字词语填空)

7.课外阅读。

母亲的额头

①童年的印象里,母亲的额头是最亲切的。那时的我体质弱,常常生病发烧。每次见到我一脸绯红的样子,母亲就觉得不对劲,然后她的额头就会贴在我的额头上,只那么轻轻一贴,母亲就能准确判断出我的健康状况。

②母亲的额头,很多时间都被汗水占据着,劳动着的母亲是美丽的。那时候,年轻的母亲,以光洁而温馨的额头为纸,为这个家,书写着人生的喜怒哀乐。跟我们在一起,有说有笑的日子,母亲是开心的,幸福的,这些开心和幸福,在她的额头上表现得阳光灿烂。当我们遇到挫折和磨难,那额头上则会写满忧虑和郁闷。我一度怀疑,多年以后,母亲额头上那一条条清晰的纹路,该是多年担忧留下的记忆档案。

③母亲用额头为我诊断了无数次病痛,而她自己生病的时候,总是悄悄瞒着。好些回,我看见母亲浑身无力地躺在床上,父亲用湿毛巾捂着她的额头,才知道母亲已被病魔折腾多时。每一次,母亲从疲惫中爬起来,第一件事就是揉拍前额,好让自己保持一份清醒,第一时间理清生活的繁琐,解开心头的愁结,为家的未来精打细算。韶华流转中,母亲老了,无论记忆力还是动作气力,已经大不如前,唯一不改的,依然是拍额头的习惯性动作,那手掌在额头上发出的声音,于我而言,更多成了一种带着淡淡咏叹的生活乐章。

④母亲是爱美的,也许从她懂事时起,就用那些粉膏,每天在额头上涂抹。然而岁月匆匆,雨霜重重,谁也无法挽留青春饱满的脚步。一道道皱纹,在一个个不经意的夜晚,悄悄爬上了母亲的额头。如果说母亲是一棵树,那额头上的纹路,就像一圈圈年轮,圈满了昨日的记忆。而我更感觉那纹路如林,是一种写在额头上的不变情怀,仿佛漫山遍野的秀木,永远葱绿绵长。

⑤母亲七十大寿那天,女儿忽然说头晕,母亲的额头,又习惯性地跟她贴在一起。那是怎样的两张额头啊,一张沧桑遍布,公饱经风霜;一张青春饱满,一如母亲当年。母亲仔细端详着孙女,不由感慨万千:“奶奶老了,瞧这额头上的皱纹,多深!”我伸过手,轻抚母亲的额头:“妈,谁说您老呀。瞧您的额头,还是当年那样温暖。在我心里,您有一张永远年轻的脸。”

⑥是啊,母亲的额头是不老的,那里面,写满了永恒的母爱。

(1)文中写了有关“母亲的额头”的几个生活片断,请用简洁的语言概括或用小标题的的方式列出来:

① ;②

③ ;④

⑤ 。

(2)第①自然段中画横线的句子运用了哪种描写人物的方法?你从这句话中的“贴”字中感受到了什么?

(3)母亲的额头司空见惯,作者为什么能写得如此感人?你对自己妈妈的额头有什么感受?请写下来。

(4)从文中所写的有关“母亲的额头”的几个生活片断中,你体会到怎样的情感?作者是怎样把这种情感表达出来的?

8.非连续性文本阅读。

育红小学六年级某班开展了以“读书与交流”为主题的语文综合性学习活动。下面是对该小学学生阅读情况的调查统计表。请细心阅读,完成练习。

调查项目:学生最喜欢阅读哪类读物

读物 卡通漫画 小说及其他文学作品 科学知识读物 综合性报纸

占总人数比例 45% 31% 19% 5%

(1)分析上面的表格,你获得了什么信息?(不少于两点)

(2)读完上面的表格,关于阅读,请你给下列对象提一些建议。

对教师,你会建议:

对家长,你的建议:

对学生,你会建议:

(3)如果你是这个调查表的设计者,除表格中的项目外,你还想增加哪些项目?请写出两项: 、 。

(4)在这项活动中,每位同学将推荐一本书。你推荐的书名: ,你喜欢的人物: ,你喜欢的原因(结合具体事例): 。

小升初现代文阅读精选题(一)-小学语文六年级下册部编版

参考答案与试题解析

一.现代文阅读(共8小题)

1.【解答】(1)考查词语解释。眼花缭乱:眼睛看到复杂纷繁的东西而感到迷乱。结合“水族箱里养着的各式各样、五花八门的鱼让人眼花缭乱”可知,文中指水族箱里的鱼的种类多得让人眼睛看不过来。

唯利是图:只贪图财利,别的什么都不顾。结合句子“没有唯利是图”可知,文中指卖鱼小哥没有只贪图金钱。

(2)考查对文章内容的概括。阅读“让我意外的是”“我疑惑地说”“我怀疑自己是不是听错了”“我满脸疑惑”“我被他的话深深震撼了”可知,“我”的心理变化是意外、疑惑、怀疑、疑惑、震撼。

(3)考查对文章内容的理解。结合第⑥﹣⑦段内容,作者“疑惑”的原因是:他问了一个似乎无关紧要的问题:“你养鱼的缸大吗?”

(4)考查形象分析。通过“这张脸充满了友善”可知,卖鱼店工作人员是一个友善的人。结合第⑥﹣⑦段内容,从卖鱼人对“我”的态度及语言可以了解到他是一个热情、有耐心且懂得尊重生命的人。故卖鱼店工作人员是一个友善、热情、耐心、尊重生命的人。

(5)考查对文章内容的理解。A、C、D正确。

B.有误。“工作人员是一位十六七岁的大哥哥,典型的西方人的模样。一头很短的黄发,一双浅蓝色的眼睛,一个尖尖的鼻子,一张总往上翘的嘴,这张脸充满了友善”是对卖鱼人的外貌描写。“你养鱼的缸大吗?”“抱歉,我不能把这条鱼卖给你,你的鱼缸太小,会把鱼养死的,我帮你另外选一种吧”“这种鱼本来能活40多年,现在它还是一个婴儿,但它对生活空间要求比较高,如果鱼缸太小,很容易死的!难道你忍心看一条本来能活40多岁的鱼,在婴儿期就死掉吗”是对卖鱼人的语言描写。故文中对卖鱼人运用了外貌描写和语言描写,没有心理描写。故选B。

(6)考查句子理解与赏析、文章主旨。结合⑥﹣ 段可知,“尊重每一个生命,而不仅仅是让它们吃饱喝足”的意思是:尊重生命就是要把动物当人对待,考虑动物的习性,给它们适宜的生活环境,而不只是让它们吃饱喝足。这篇文章通过青年卖鱼的事,告诉我们:①我们应该在尊重生命的前提下追求利益,不能把人类的利益凌驾于其他生命之上。②卖鱼人不唯利是图、热情友善的品质值得我们学习。③我们要勇于认识到自己的不足,及时改变自我。

故答案为:

(1)眼睛看到复杂纷繁的东西而感到迷乱。文中指水族箱里的鱼的种类多得让人眼睛看不过来。只贪图财利,别的什么都不顾。文中指卖鱼小哥没有只贪图金钱。

(2)疑惑 怀疑 震撼‘’

(3)他问了一个似乎无关紧要的问题:“你养鱼的缸大吗?”

(4)友善、热情、耐心、尊重生命。

(5)B;

(6)尊重生命就是要把动物当人对待,考虑动物的习性,给它们适宜的生活环境,而不只是让它们吃饱喝足。启示:①我们应该在尊重生命的前提下追求利益,不能把人类的利益凌驾于其他生命之上。②卖鱼人不唯利是图、热情友善的品质值得我们学习。③我们要勇于认识到自己的不足,及时改变自我。

2.【解答】(1)考查了词语理解与运用。先理解词语的意思,再细读句子,体会句子表达的意思,选择合适的填进去即可。 ①无遮无拦:展开全部 无遮无拦:暴露在外,毫无遮拦。通常形容说话做事直率。②无地自容:没有地方可以容身。形容羞愧、尴尬到了极点。③饱经风霜:比喻经历的岁月或艰辛。经受过无数次风吹霜打。形容经历了许多艰难困苦。④不厌其烦:不嫌麻烦。⑤大发雷霆:比喻大发脾气而高声斥责。⑥狼吞虎咽:意思是形容吃东西又猛又急的样子。根据语境应该依次选择:⑥④⑤②①③。

(2)考查了文章内容理解赏析。通过阅读文章可知,父亲不吃肉的理由是他学艺时被迫吃糊肉,从那以后,他就再也见不得荤味,表现在:母亲劝他吃肉,他不吃反而生气;春节期间,只吃青菜面片。父亲不吃肉的真实原因是:儿无成,不食肉;表现在:“我”学业有成,父亲吃肉。

(3)考查了给文章加题目。文章中的句子“事后听母亲说,父亲本来是吃肉的,所谓学艺烧火纯属子虚乌有,一切只为了恪守他‘儿无成,不食肉’的誓愿,而且一守就是大半辈子”点明中心,父亲用善意的谎言“父亲不爱吃肉”给了“我”深深的爱。这是贯串全文的线索,点明文章中心。故题目是“不爱吃肉的父亲”。

(4)考查了人物感情分析。根据父亲第一次看着“我”笑的情节“父亲不吃肉,却最喜欢看我吃肉。……这总会让他开心得笑起来”可知,父亲第一次看着“我”笑是因为:看到“我”吃肉吃得那么欢,父亲很高兴;根据第二次笑的情节是“忽然,我吃惊地发现父亲在吃肉,不但鸡鱼尝遍,就连肥腻的红烧肉也没有放过,我担心父亲会发生意外,紧张地注视着他,但他望着我会意地笑着,笑得那样舒心”可知,父亲第二次笑是因为:看到“我”事业有成,父亲非常欣慰。

(5)考查了词语理解。通过阅读文章可知,文章通过描写父亲不爱吃肉的理由和真实原因,表达了对“我”深深的爱,令“我”深受感动,同时也体现了“我”的愧疚之情。

故答案为:

(1)⑥④⑤②①③。

(2)学艺时被迫吃糊肉 儿无成,不食肉;

(3)题目是“不爱吃肉的父亲”。父亲用善意的谎言“父亲不爱吃肉”给了“我”深深的爱。这是贯串全文的线索,点明文章中心。

(4)看到“我”吃肉吃得那么欢,父亲很高兴;看到“我”事业有成,父亲非常欣慰。

(5)作者“深深愧疚”是因为自己一直没有察觉事情的真相,觉得对不起父亲;“感激”是因为父亲一生操劳,给了自己无尽的爱与希望。

3.【解答】(1)考查了写作手法。选文主要描写了李大钊同志在法庭上的外貌和神态。选文第一自然段中“父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍,可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸”这一句中“穿着他那件灰布旧棉袍”“没戴眼镜”“乱蓬蓬的长头发”是对李大钊同志的外貌描写;“平静而慈祥的脸”以及选文第二自然段中“他的神情非常安定,非常沉着”是对李大钊同志的神态描写。从以上内容可以感受到,法庭上父亲内心非常平静。

(2)考查了字词理解与赏析。阅读资料内容可知,李大钊同志被捕后受尽了折磨。结合选文内容,“父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍,可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸”,可以知道,父亲“没戴眼镜”“头发蓬乱”,是因为受尽了敌人的残酷拷打和折磨。“平静”说明父亲面对敌人的严刑拷打镇定自若,没有丝毫惧怕。

(3)考查描写手法和内容理解。①“父亲瞅了瞅我们,没有说一句话”这句话中“瞅了瞅”是动作描写。故选A。②“瞅了瞅”的意思是随意一看。父亲在法庭上看到亲人时,只是随意一看,表现了父亲因为对革命事业充满必胜的信心,所以在极端危险和困难的情况下能够泰然自若的态度。故选A。

(4)考查写作手法。《十六年前的回忆》这篇文章采用倒叙的手法,主要写了李大钊同志被捕前、被捕时、被害后的情形,充分体现了李大钊同志忠于革命事业,在敌人面前坚贞不屈的精神以及作者对父亲的怀念之情。课文最后两个自然段写了父亲牺牲后全家人的悲痛心情,而且反复强调了父亲被害的日子,这与文章的开头形成了照应关系。这样写使得文章首尾呼应,结构严谨,更加突出了作者对父亲深切怀念的悲痛心情。

故答案为:

(1)没戴眼镜 乱蓬蓬的长头发 平静 慈祥 非常平静;

(2)受尽了敌人的残酷拷打和折磨 镇定自若;

(3)①A;②A;

(4)前后照应 使得文章首尾呼应,结构严谨,更加突出了作者对父亲深切怀念的悲痛心情。

4.【解答】(1)本题考查学生对文章内容的概括。结合文章“把小米、饭豆、枣、栗、白糖、花生仁儿合拢来,糊糊涂涂煮成一锅”可知,材料一写的是腊八节喝腊八粥的故事。结合文章“腊月三十的除夕之夜,欢乐而又庄严”“院子里放鞭炮,门框上贴对联,小孩子们在饺子下锅之前,纷纷给老人们磕辞岁头,老人要赏压岁钱”等内容可知,材料二写的是除夕之夜吃饺子和拜年拿压岁钱的故事。这些描写都体现了传统节日里的民风民俗趣事。

(2)考查学生对文章内容的理解。材料一“把小米、饭豆、枣、栗、白糖、花生仁儿合拢来,糊糊涂涂煮成一锅”体现传统节日风俗习惯的事物是:腊八粥。材料二“等到打更的人敲起梆子,梆声中才能锅里下饺子。”体现传统节日风俗习惯的事物是:饺子。

(3)本题考查学生对文章内容的理解。结合材料一中“叹气”可知,用拟人的修辞手法描写食物的色、香、味,令人垂涎三尺。结合材料二“腊月三十的除夕之夜,欢乐而又庄严。阖家团聚包饺子,谁吃到包着制钱的饺子最有福,一年走红运”“小孩子们在饺子下锅之前,纷纷给老人们磕辞岁头,老人要赏压岁钱,男孩子可以外出,踩着芝麻秸到亲支近脉的本家各户”可知,通过场景和描写人物的行为表现民风民俗。

(4)本题考查了节日习俗。联系生活实际,写出一个自己家乡过中秋节的节日习俗及寓意即可。答案不唯一。

故答案为:

(1)腊八节喝腊八粥 除夕之夜吃饺子和拜年拿压岁钱 传统节日里的民风民俗趣事;

(2)B A;

(3)B A;

(4)吃月饼 团圆美好。

5.【解答】(1)本题考查对图表的理解。观察表格可知,60岁以上的人打包比例最高,浪费比例最低,因此他们的节约意识最强。故选D。

(2)本题考查对图表的理解。观察表格可知,20岁及以下的人打包比例最低,浪费比例最高,因此他们的节约意识最欠缺。故选A。

(3)本题考查提建议的能力。观察图表可以发现,20岁及以下的人打包比例最低,浪费比例最高,说明他们很可能经常在外就餐,且点菜过多吃不完,因此可提建议为:适量点餐,吃不完的尽量打包带走。对于41﹣60岁的人员,他们的打包比例占52.3%,说明他们外出就餐的时间较多,因此可提建议为:减少在外就餐的频次,尽量选择在家里就餐。

故答案为:

(1)D;

(2)A;

(3)适量点餐,吃不完的尽量打包带走。

减少在外就餐的频次,尽量选择在家里就餐。

6.【解答】(1)考查标题的含义及作用。由标题“真理诞生于一百个问号之后”可知,不断发问,不断解决疑问,锲而不舍地追根求源,就能在现实生活中发现真理。故语段的第②自然段是对课文题目的解释。故选B。

(2)考查成语。见微知著:见到事物的一点苗头,就能料到它未来的发展趋势。

A.一叶障目:眼睛被一片树叶挡住,指看不到事物的全貌。

B.一叶知秋:比喻发现一点预兆就料到事物发展的趋向。

C.以小见大:从小的可以看出大的,指通过小事可以看出大节,或通过一小部分看出整体。

结合词语释义可知,与“见微知著”意思不相同的成语是“一叶障目”,故选A。

(3)考查对文章内容的理解、名言警句。文章告诉我们只要善于观察,不断发问,不断解决疑问,锲而不舍地追根求源,找到答案,就能在现实生活中发现真理。

A.没有大胆的猜测,就没有伟大的发现:世界之大,真相往往可能是你想不到的地方,这时候就需要大胆的想象。

B.错误经不起失败,但是真理却不怕失败:错误经不起检验,一经检验,就众所皆知,故“经不起失败”;真理是永恒不变的,即使不为人所识,它仍然存在,故“不怕失败”。

C.问号是开启任何一门科学的钥匙:强调了在科学领域中发现问题、提出问题的重要性。

结合释义可知,和本文主要观点意思相近的名言是“问号是开启任何一门科学的钥匙”。故选C。

(4)考查对文章内容的理解。阅读语段,由“当然,见微知著、善于发问并不断探索的能力,不是凭空产生的”“如果说科学领域的发现有什么偶然的机遇的话,那么这种‘偶然的机遇’只会给那些善于独立思考的人,给那些具有锲而不舍精神的人”可知,想要发现真理,就要有见微知著、善于发问、不断探索的能力。发现真理的人也一定具备独立思考和锲而不舍的特点。

故答案为:

(1)B;

(2)A;

(3)C;

(4)见微知著 善于发问 不断探索 独立思考 锲而不舍。

7.【解答】(1)本题考查对文章内容的概括能力。从“她的额头就会贴在我的额头上,只那么轻轻一贴,母亲就能准确判断出我的健康状况”可知,母亲用额头为我诊断病痛;“母亲的额头,很多时间都被汗水占据着”“当我们遇到挫折和磨难,那额头上则会写满忧虑和郁闷”可知,母亲的额头布满汗水、喜悦、忧伤;“揉拍前额,好让自己保持一份清醒”可知,母亲揉拍前额缓解劳累;“女儿忽然说头晕,母亲的额头,又习惯性地跟她贴在一起”可知,母亲用额头为孙女诊断病痛。

(2)本题考查对句子的赏析能力。解答时,可以从修辞、描写方法、赏析个别字词等角度,联系文章主旨进行作答。写母亲用额头为“我”诊断时的动作,作者用了一个“贴”字,形象地写出了母亲动作,再联系文章的主旨,母亲的动作背后,是对儿女的无微不至的爱。

(3)考查文章内容的理解和分析能力。根据“如果说母亲是一棵树,那额头上的纹路,就像一圈圈年轮,圈满了昨日的记忆。而我更感觉那纹路如林,是一种写在额头上的不变情怀,仿佛漫山遍野的秀木,永远葱绿绵长。”这两个句子都用了比喻的修辞手法。第一个句子将“母亲”比作“一棵树”,把“纹路”比作“年轮”,形象写出母亲的年老状态;第二个句子将“纹路”比作了“树林”,形象写出母亲无限的温柔与力量,表达了作者对母亲的喜爱之情。在生活中选择亲人对自己关爱的片段即可,语句要通顺合理。如:母亲虽然额头布满皱纹,但是她用额头给我传递了温暖和爱,更传递了对我绵绵不绝的牵挂。

(4)考查根据要求赏析第①段与第④段画线的句子。①“她的额头就会贴在我的额头上,只那么轻轻一贴,母亲就能准确判断出我的健康状况。”本句用了动作描写,句中的“贴”字用得生动传神,母亲的这一动作让我体会到母亲对儿女无微不至的关爱。②“如果说母亲是一棵树,那额头上的纹路,就像一圈圈年轮,圈满了昨日的记忆。而我更感觉那纹路如林,是一种写在额头上的不变情怀,仿佛漫山遍野的秀木,永远葱绿绵长。”本句运用了比喻的修辞手法。句中把“母亲”比作“一棵树”,把母亲额头上的“皱纹”比作“年轮”,比作“树林”,这样写生动形象地写出了妈妈的额头记录下了她对子女的疼爱,为家庭生活辛劳的付出,以及“我”对母亲的感恩之情。

故答案为:

(1)①母亲用额头为“我”诊断病痛。②母亲的额头布满汗水、喜悦、忧伤。③母亲揉拍前额缓解劳累。 ④母亲揉拍前额缓解劳累。⑤母亲用额头为孙女诊断病痛。

(2)动作描写(或细节描写)。“贴”字用得生动传神,通过母亲这一个动作表现母亲对儿女的无微不至的关爱。

(3)因为作者运用了形象的比喻,生动形象地写出了母亲无限的温柔与力量,表达了作者对母亲的喜爱之情;我的母亲虽然额头布满皱纹,但是她用额头给我传递了温暖和爱,更传递了对我绵绵不绝的牵挂。

(4)从“母亲的额头”的几个生活片断中,我感受到母亲对对儿女无微不至的关爱;作者运用动作描写(细节)和形象的比喻,把母亲对儿女的爱展现的淋漓尽致。

8.【解答】(1)本题考查图文转换能力。观察图表可知,卡通漫画类读物最受小学生欢迎,占比高达45%;小说及其他文学作品次之,占比为31%;科学知识读物学生阅读较少,占比为19%;综合性报纸类读物最不受小学生欢迎,占比仅为5%。写出两点即可。

(2)本题考查提建议的能力。观察图表可知,小学生阅读卡通漫画类读物最多,阅读小说及其他文学作品较少,因为文学作品对于学生的文学积累十分重要,对于老师,可建议他们让学生少读卡通漫画类读物,多读小说及其他文学作品。因为综合性读物有一定的难度,对于家长,可建议他们利用空余时间陪同孩子阅读综合性报纸等读物,拓宽孩子的视野。对于孩子而言,可建议他们多读一些科学知识读物,加强课外知识的积累。

(3)本题考查开放探究能力。答案不唯一,写出两个你认为有必要添加的读物类型即可。

(4)本题考查推荐书籍。开放性试题,答案不唯一,写出你最喜欢的文学作品及人物即可,注意说明原因时要结合具体事件来谈。

故答案为:

(1)①卡通漫画类读物最受小学生欢迎,占比高达45%。②综合性报纸类读物最不受小学生欢迎,占比仅为5%。

(2)让学生少读卡通漫画类读物,多读小说及其他文学作品。

利用空余时间陪同孩子阅读综合性报纸等读物,拓宽孩子的视野。

多读一些科学知识读物,加强课外知识的积累。

(3)历史读物 学生期刊;

(4)《汤姆 索亚历险记》汤姆 有一次他和贝琪在山洞里面迷了路,贝琪感到十分泄气,而汤姆则一直鼓励贝琪,帮助贝琪,最终他们成功走了出去。这说明汤姆是一个勇敢、懂得关爱朋友的人。

第1页(共1页)

一.现代文阅读(共8小题)

1.课外阅读。

开在记忆深处的花

①记忆,好比一口深邃的井,我们所经历的绝大多数人和事,都被淹没了、遗忘了,而能让我们记住的,只有那些开在记忆深处的花。

②小学时,我在加拿大生活学习过两年,经历过很多新鲜事,见过很多有趣的人,但一次买鱼的经历,令我至今难忘。

③那是一个星期日,妈妈带我去一家新开张的宠物店买鱼。水族箱里养着的各式各样、五花八门的鱼让人眼花缭乱。左挑右选,我看中了一种非常漂亮但价格不菲的鱼,一条就需要20加元。

④工作人员是一位十六七岁的大哥哥,典型的西方人的模样。一头很短的黄发,一双浅蓝色的眼睛,一个尖尖的鼻子,一张总往上翘的嘴,这张脸充满了友善。

⑤我指着那条漂亮的鱼说:“麻烦你给我捞一条。”

⑥让我意外的是,他问了一个似乎无关紧要的问题:“你养鱼的缸大吗?”

⑦我疑惑地说:“不大,比较小。”我一边比划鱼缸的大小,一边说。“抱歉,我不能把这条鱼卖给你,你的鱼缸太小,会把鱼养死的,我帮你另外选一种吧。”他笑着说。

⑧我怀疑自己是不是听错了。按我们中国人的思维,卖东西的主要是把东西推销出去,才不会管其他的。在国内,经常会遇到一些卖鱼人,为了牟利,专门推销那些价格昂贵却难养活的鱼。

⑨我满脸疑惑,妈妈认为,可能是这种鱼不好养,鱼缸小容易死,怕我们找上门来,他才不愿意卖给我们。

⑩于是我说:“您放心,如果养死了,我们不怨你。”

“这种鱼本来能活40多年,现在它还是一个婴儿,但它对生活空间要求比较高,如果鱼缸太小,很容易死的!难道你忍心看一条本来能活40多岁的鱼,在婴儿期就死掉吗?”

没有唯利是图,也没有高深的理论,有的只是再普通不过的道理:对生命,自然而原始的尊重。我被他的话深深震撼了,我觉得自己无比渺小。最后,在他的建议下,我选了很好养却最便宜的一种鱼:斗鱼。一种几乎可以在一个茶杯里生活的漂亮的鱼,价钱仅需3加元。

从此以后,我对自己所养的一切动物有了另外一份关怀:尊重每一个生命,而不仅仅是让它们吃饱喝足。

开在这记忆深处的花,历久弥新,永远艳丽、清晰,吸引着我,指引着我。

(1)联系短文,写出下列词语的意思。

眼花缭乱:

唯利是图:

(2)请在下面括号里填入表示“我”心理变化的词语。

意外→ → →疑惑→

(3)品析第⑦段划线句,说说作者“疑惑”的原因是什么。(用文中的原句回答)

(4)卖鱼店工作人员是一个什么性格的人?

(5)下面对文章理解不正确的一项是

A.本文把一次买鱼经历中所受到的教益比作“记忆深处的花”,形象生动。

B.对卖鱼人运用了外貌描写、语言描写和心理描写的手法。

C.文章结构完整,开头和结尾互相照应,主题突出。

D.“难道你忍心看一条本来能活40多岁的鱼,在婴儿期就死掉吗?”使用的是反问句,强调了卖鱼人不忍心鱼在婴儿期死掉,为揭示小说主题埋下伏笔。

(6)品析第 段划线句,说说“尊重每一个生命”在这篇文章中所包含的意思。这篇文章给了你怎样的启示?

2.

________

父亲是个鞋匠,已年逾(yú)古稀。父亲没有文化,生活中吃过不少苦头。父亲不吃肉,这全家人知道,全村人也知道。

小时候听父亲说,他12岁那年去一户有钱的人家学手艺,掌柜的煮肉时让他烧火,后来肉煮糊了,掌柜的就硬逼着他全部吃掉,此后,他就再也见不得荤味。

父亲不吃肉,却最喜欢看我吃肉。每当我_____的时候,父亲总是坐在一旁,手持烟袋锅,慢慢地装满烟叶,轻轻地划着火柴,然后一边美滋滋地抽着,一边惬(qiè)意地眯着眼看我贪婪的吃相,因为贪吃,我的嘴巴、鼻尖给弄得油亮亮的,这总会让他开心得笑起来,笑过之后还不忘补上一句:“慢慢吃,我们的日子会好起来的,日子好过了,可要有这种吃肉的劲头!”

父亲有一手修鞋的好手艺,每年腊月都要到距村子几十里以外的镇上摆摊,可做生意,回来时会带些肉,所以,每年春节,我们吃的肉就比别家的相对多些。后来,我考上了大学,临走那天,母亲端上香喷喷的饭菜,但不知为什么,她明明知道父亲不吃肉,却______地劝父亲试着吃点。为此父亲_______,母亲也委屈地流泪。

父亲不吃肉,春节期间我家就得分锅另灶。父亲占据蜂窝炉,青菜面片成了他唯一的主食。但他独得其乐,非常风趣地讲他天天都在过年,因为他吃面就跟人吃肉一样。一番话下来,倒让我这个学中文的大学毕业生______。

今年春节村里唱大戏,正月初五那天,家里来了20多个我的学生,他们中有工程师、飞行员、研究生,也有军官和记者。我把他们一一介绍,学生们轮流向父亲敬酒,席间充满了热闹又融洽的气氛。

忽然,我吃惊地发现父亲在吃肉,不但鸡鱼尝遍,就连肥腻的红烧肉也没有放过,我担心父亲会发生意外,紧张地注视着他,但他望着我会意地笑着,笑得那样舒心,那样______,脸上那______的皱纹也随之舒展了许多。

事后听母亲说,父亲本来是吃肉的,所谓学艺烧火纯属子虚乌有,一切只为了恪(kè)守他“儿无成,不食肉”的誓愿,而且一守就是大半辈子。

父亲了却了他的心愿,终于吃肉了,这使我有一种带着深深愧疚的轻松感,我心中更多的是对父亲的感激,我不知道怎样才能回报这凝结着父亲一生操劳的生活。

(1)将下列词语填入文中相应的横线上。(填序号)

①没遮没拦 ②无地自容 ③饱经风霜

④不厌其烦 ⑤大发雷霆 ⑥狼吞虎咽

(2)文章不吃肉的理由是 ,真实的原因是 。

(3)请在短文前面的横线上写一个合适的题目,并在下面的横线上简要写出理由。

(4)文中两次出现父亲看着“我”笑的细节描写,想一想这两次笑分别表达了怎样的情感。

(5)读短文最后一个自然段,写一写我“深深愧疚”和“感激”的原因分别是什么?

3.阅读《十六年前的回忆》节选,完成问题。

在法庭上,我们跟父亲见了面。父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍,可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。

……

父亲瞅了瞅我们,没有说一句话。他的神情非常安定,非常沉着。他的心被一种伟大的力量占据着。这个力量就是他平日对我们讲的——他对于革命事业的信心。

(1)仔细阅读选文,找出描写李大钊外貌与神态的内容,完成下面填空。

外貌 穿灰布旧棉袍、 、

神态 、 、非常安定、非常沉着

从表格中的内容可以感受到,法庭上父亲内心

(2)阅读下面的资料,完成练习。

[资料]李大钊被捕后,受尽了敌人的残酷拷打和折磨,敌人惨无人道地把竹签敲进他的指缝里,最后竞剥去了他双手的指甲。我知道父亲“没戴眼镜”“头发蓬乱”,是因为 。“平静”说明父亲 。

(3)①“瞅了瞅”是 描写。(填序号)

A.动作

B.神态

②同学们针对“瞅了瞅”展开了讨论。下列说法正确的一项是

A.“瞅了瞅”写出了父亲随意一看,表现了他因为对革命事业充满必胜的信心所以在极端危险和困难的情况下能够泰然自若

B.“瞅了瞅”写出了父亲随意一看,显得不够正式,应该用意思相同的“望一望”,更能表现父亲对亲人的爱

(4)《十六年前的回忆》最后两个自然段与开头的联系是 ,这样写的好处是 。

4.阅读下面材料,完成问题。

[材料一]把小米、饭豆、枣栗、白糖、花生仁合找来,糊糊涂涂煮成一锅,让它在锅中叹气似的沸腾着,单看它那叹气样儿,闻闻那种香味,就够咽三口以上的唾沫了,何况是,大碗大碗地装着,大匙大匙朝嘴里塞灌呢!

[材料二]腊月三十的除夕之夜,欢乐而又庄严。阖家团聚包饺子,谁吃到包着制钱的饺子最有福,一年走红运。等到打更的人敲起梆子,梆声中才能往锅里下饺子。院子里放鞭炮,门框上贴对联,小孩子们在饺子下锅之前,给老人们磕辞岁头,老人要赏压岁钱,男孩子可以外出,踩着芝麻秸到亲支近脉的本家各户,压岁钱装满了荷包。

(1)根据材料,完成填空。

材料一写的是 。材料二写的是 。这些都是描写 。

(2)材料中各有一个体现节日风俗习惯的事物,材料一是 ,材料二是 。(填序号)

A.饺子

B.腊八粥

(3)读读上述材料,想一想作者是怎样把内容写详细的,完成练习。(填序号)

A.通过场景和描写人物的行为表现民风民俗

B.用拟人的修辞手法描写食物的香、味、形,令人垂涎三尺

材料一:

材料二:

(4)你的家乡中秋节的习俗是 ,寓意是 。

5.仔细阅读材料,完成练习。

“拒绝舌尖上的浪费”是当下的热议话题,下面是不同年龄段人员在外就餐打包食物比例及浪费情况调查统计表。

20岁及以下 21~40 岁 41~60岁 60岁以上

打包比例 38.60% 48.50% 52.30% 65.50%

浪费情况 16.10% 13.50% 11.20% 10.50%

(1)阅读材料,节约意识最强的年龄段是

A.20岁及以下

B.21~40岁

C.41~60岁

D.60岁以上

(2)根据材料,最需接受节约教育的年龄段是

A.20岁及以下

B.21~40岁

C.41~60岁

D.60岁以上

(3)联系材料,为了减少舌尖上的浪费,请你给以下年龄段人员分别提出合理建议。

20岁及以下人员:

41~60岁人员:

6.阅读课文片段,完成练习。

真理诞生于一百个问号之后(节选)

①有人说过这样一句话:真理诞生于一百个问号之后。其实,这句话本身就是一个真理。

②在科学史上,这样的事例还有很多,这说明科学并不神秘,真理并不遥远。只要你见微知著,善于发问并不断探索,那么,当你解决了若干个问号之后,就有可能发现真理。

③当然,见微知著、善于发问并不断探索的能力,不是凭空产生的。正像数学家华罗庚说过的,科学的灵感,绝不是坐等可以等来的。如果说科学领域的发现有什么偶然的机遇的话,那么这种“偶然的机遇”只会给那些善于独立思考的人,给那些具有锲而不舍精神的人。

(1)片段中解释课文题目意思的是

A.第①自然段

B.第②自然段

C.第③自然段

(2)与“见微知著”意思不相同的成语是

A.一叶障目

B.一叶知秋

C.以小见大

(3)和本文主要观点意思相近的名言是

A.没有大胆的猜测,就没有伟大的发现

B.错误经不起失败,但是真理却不怕失败

C.问号是开启任何一门科学的钥匙

(4)阅读文段,我们可以知道,想要发现真理,就要有见微知著、 、 的能力。发现真理的人也一定具备 和 的特点。(请用文中的四字词语填空)

7.课外阅读。

母亲的额头

①童年的印象里,母亲的额头是最亲切的。那时的我体质弱,常常生病发烧。每次见到我一脸绯红的样子,母亲就觉得不对劲,然后她的额头就会贴在我的额头上,只那么轻轻一贴,母亲就能准确判断出我的健康状况。

②母亲的额头,很多时间都被汗水占据着,劳动着的母亲是美丽的。那时候,年轻的母亲,以光洁而温馨的额头为纸,为这个家,书写着人生的喜怒哀乐。跟我们在一起,有说有笑的日子,母亲是开心的,幸福的,这些开心和幸福,在她的额头上表现得阳光灿烂。当我们遇到挫折和磨难,那额头上则会写满忧虑和郁闷。我一度怀疑,多年以后,母亲额头上那一条条清晰的纹路,该是多年担忧留下的记忆档案。

③母亲用额头为我诊断了无数次病痛,而她自己生病的时候,总是悄悄瞒着。好些回,我看见母亲浑身无力地躺在床上,父亲用湿毛巾捂着她的额头,才知道母亲已被病魔折腾多时。每一次,母亲从疲惫中爬起来,第一件事就是揉拍前额,好让自己保持一份清醒,第一时间理清生活的繁琐,解开心头的愁结,为家的未来精打细算。韶华流转中,母亲老了,无论记忆力还是动作气力,已经大不如前,唯一不改的,依然是拍额头的习惯性动作,那手掌在额头上发出的声音,于我而言,更多成了一种带着淡淡咏叹的生活乐章。

④母亲是爱美的,也许从她懂事时起,就用那些粉膏,每天在额头上涂抹。然而岁月匆匆,雨霜重重,谁也无法挽留青春饱满的脚步。一道道皱纹,在一个个不经意的夜晚,悄悄爬上了母亲的额头。如果说母亲是一棵树,那额头上的纹路,就像一圈圈年轮,圈满了昨日的记忆。而我更感觉那纹路如林,是一种写在额头上的不变情怀,仿佛漫山遍野的秀木,永远葱绿绵长。

⑤母亲七十大寿那天,女儿忽然说头晕,母亲的额头,又习惯性地跟她贴在一起。那是怎样的两张额头啊,一张沧桑遍布,公饱经风霜;一张青春饱满,一如母亲当年。母亲仔细端详着孙女,不由感慨万千:“奶奶老了,瞧这额头上的皱纹,多深!”我伸过手,轻抚母亲的额头:“妈,谁说您老呀。瞧您的额头,还是当年那样温暖。在我心里,您有一张永远年轻的脸。”

⑥是啊,母亲的额头是不老的,那里面,写满了永恒的母爱。

(1)文中写了有关“母亲的额头”的几个生活片断,请用简洁的语言概括或用小标题的的方式列出来:

① ;②

③ ;④

⑤ 。

(2)第①自然段中画横线的句子运用了哪种描写人物的方法?你从这句话中的“贴”字中感受到了什么?

(3)母亲的额头司空见惯,作者为什么能写得如此感人?你对自己妈妈的额头有什么感受?请写下来。

(4)从文中所写的有关“母亲的额头”的几个生活片断中,你体会到怎样的情感?作者是怎样把这种情感表达出来的?

8.非连续性文本阅读。

育红小学六年级某班开展了以“读书与交流”为主题的语文综合性学习活动。下面是对该小学学生阅读情况的调查统计表。请细心阅读,完成练习。

调查项目:学生最喜欢阅读哪类读物

读物 卡通漫画 小说及其他文学作品 科学知识读物 综合性报纸

占总人数比例 45% 31% 19% 5%

(1)分析上面的表格,你获得了什么信息?(不少于两点)

(2)读完上面的表格,关于阅读,请你给下列对象提一些建议。

对教师,你会建议:

对家长,你的建议:

对学生,你会建议:

(3)如果你是这个调查表的设计者,除表格中的项目外,你还想增加哪些项目?请写出两项: 、 。

(4)在这项活动中,每位同学将推荐一本书。你推荐的书名: ,你喜欢的人物: ,你喜欢的原因(结合具体事例): 。

小升初现代文阅读精选题(一)-小学语文六年级下册部编版

参考答案与试题解析

一.现代文阅读(共8小题)

1.【解答】(1)考查词语解释。眼花缭乱:眼睛看到复杂纷繁的东西而感到迷乱。结合“水族箱里养着的各式各样、五花八门的鱼让人眼花缭乱”可知,文中指水族箱里的鱼的种类多得让人眼睛看不过来。

唯利是图:只贪图财利,别的什么都不顾。结合句子“没有唯利是图”可知,文中指卖鱼小哥没有只贪图金钱。

(2)考查对文章内容的概括。阅读“让我意外的是”“我疑惑地说”“我怀疑自己是不是听错了”“我满脸疑惑”“我被他的话深深震撼了”可知,“我”的心理变化是意外、疑惑、怀疑、疑惑、震撼。

(3)考查对文章内容的理解。结合第⑥﹣⑦段内容,作者“疑惑”的原因是:他问了一个似乎无关紧要的问题:“你养鱼的缸大吗?”

(4)考查形象分析。通过“这张脸充满了友善”可知,卖鱼店工作人员是一个友善的人。结合第⑥﹣⑦段内容,从卖鱼人对“我”的态度及语言可以了解到他是一个热情、有耐心且懂得尊重生命的人。故卖鱼店工作人员是一个友善、热情、耐心、尊重生命的人。

(5)考查对文章内容的理解。A、C、D正确。

B.有误。“工作人员是一位十六七岁的大哥哥,典型的西方人的模样。一头很短的黄发,一双浅蓝色的眼睛,一个尖尖的鼻子,一张总往上翘的嘴,这张脸充满了友善”是对卖鱼人的外貌描写。“你养鱼的缸大吗?”“抱歉,我不能把这条鱼卖给你,你的鱼缸太小,会把鱼养死的,我帮你另外选一种吧”“这种鱼本来能活40多年,现在它还是一个婴儿,但它对生活空间要求比较高,如果鱼缸太小,很容易死的!难道你忍心看一条本来能活40多岁的鱼,在婴儿期就死掉吗”是对卖鱼人的语言描写。故文中对卖鱼人运用了外貌描写和语言描写,没有心理描写。故选B。

(6)考查句子理解与赏析、文章主旨。结合⑥﹣ 段可知,“尊重每一个生命,而不仅仅是让它们吃饱喝足”的意思是:尊重生命就是要把动物当人对待,考虑动物的习性,给它们适宜的生活环境,而不只是让它们吃饱喝足。这篇文章通过青年卖鱼的事,告诉我们:①我们应该在尊重生命的前提下追求利益,不能把人类的利益凌驾于其他生命之上。②卖鱼人不唯利是图、热情友善的品质值得我们学习。③我们要勇于认识到自己的不足,及时改变自我。

故答案为:

(1)眼睛看到复杂纷繁的东西而感到迷乱。文中指水族箱里的鱼的种类多得让人眼睛看不过来。只贪图财利,别的什么都不顾。文中指卖鱼小哥没有只贪图金钱。

(2)疑惑 怀疑 震撼‘’

(3)他问了一个似乎无关紧要的问题:“你养鱼的缸大吗?”

(4)友善、热情、耐心、尊重生命。

(5)B;

(6)尊重生命就是要把动物当人对待,考虑动物的习性,给它们适宜的生活环境,而不只是让它们吃饱喝足。启示:①我们应该在尊重生命的前提下追求利益,不能把人类的利益凌驾于其他生命之上。②卖鱼人不唯利是图、热情友善的品质值得我们学习。③我们要勇于认识到自己的不足,及时改变自我。

2.【解答】(1)考查了词语理解与运用。先理解词语的意思,再细读句子,体会句子表达的意思,选择合适的填进去即可。 ①无遮无拦:展开全部 无遮无拦:暴露在外,毫无遮拦。通常形容说话做事直率。②无地自容:没有地方可以容身。形容羞愧、尴尬到了极点。③饱经风霜:比喻经历的岁月或艰辛。经受过无数次风吹霜打。形容经历了许多艰难困苦。④不厌其烦:不嫌麻烦。⑤大发雷霆:比喻大发脾气而高声斥责。⑥狼吞虎咽:意思是形容吃东西又猛又急的样子。根据语境应该依次选择:⑥④⑤②①③。

(2)考查了文章内容理解赏析。通过阅读文章可知,父亲不吃肉的理由是他学艺时被迫吃糊肉,从那以后,他就再也见不得荤味,表现在:母亲劝他吃肉,他不吃反而生气;春节期间,只吃青菜面片。父亲不吃肉的真实原因是:儿无成,不食肉;表现在:“我”学业有成,父亲吃肉。

(3)考查了给文章加题目。文章中的句子“事后听母亲说,父亲本来是吃肉的,所谓学艺烧火纯属子虚乌有,一切只为了恪守他‘儿无成,不食肉’的誓愿,而且一守就是大半辈子”点明中心,父亲用善意的谎言“父亲不爱吃肉”给了“我”深深的爱。这是贯串全文的线索,点明文章中心。故题目是“不爱吃肉的父亲”。

(4)考查了人物感情分析。根据父亲第一次看着“我”笑的情节“父亲不吃肉,却最喜欢看我吃肉。……这总会让他开心得笑起来”可知,父亲第一次看着“我”笑是因为:看到“我”吃肉吃得那么欢,父亲很高兴;根据第二次笑的情节是“忽然,我吃惊地发现父亲在吃肉,不但鸡鱼尝遍,就连肥腻的红烧肉也没有放过,我担心父亲会发生意外,紧张地注视着他,但他望着我会意地笑着,笑得那样舒心”可知,父亲第二次笑是因为:看到“我”事业有成,父亲非常欣慰。

(5)考查了词语理解。通过阅读文章可知,文章通过描写父亲不爱吃肉的理由和真实原因,表达了对“我”深深的爱,令“我”深受感动,同时也体现了“我”的愧疚之情。

故答案为:

(1)⑥④⑤②①③。

(2)学艺时被迫吃糊肉 儿无成,不食肉;

(3)题目是“不爱吃肉的父亲”。父亲用善意的谎言“父亲不爱吃肉”给了“我”深深的爱。这是贯串全文的线索,点明文章中心。

(4)看到“我”吃肉吃得那么欢,父亲很高兴;看到“我”事业有成,父亲非常欣慰。

(5)作者“深深愧疚”是因为自己一直没有察觉事情的真相,觉得对不起父亲;“感激”是因为父亲一生操劳,给了自己无尽的爱与希望。

3.【解答】(1)考查了写作手法。选文主要描写了李大钊同志在法庭上的外貌和神态。选文第一自然段中“父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍,可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸”这一句中“穿着他那件灰布旧棉袍”“没戴眼镜”“乱蓬蓬的长头发”是对李大钊同志的外貌描写;“平静而慈祥的脸”以及选文第二自然段中“他的神情非常安定,非常沉着”是对李大钊同志的神态描写。从以上内容可以感受到,法庭上父亲内心非常平静。

(2)考查了字词理解与赏析。阅读资料内容可知,李大钊同志被捕后受尽了折磨。结合选文内容,“父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍,可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸”,可以知道,父亲“没戴眼镜”“头发蓬乱”,是因为受尽了敌人的残酷拷打和折磨。“平静”说明父亲面对敌人的严刑拷打镇定自若,没有丝毫惧怕。

(3)考查描写手法和内容理解。①“父亲瞅了瞅我们,没有说一句话”这句话中“瞅了瞅”是动作描写。故选A。②“瞅了瞅”的意思是随意一看。父亲在法庭上看到亲人时,只是随意一看,表现了父亲因为对革命事业充满必胜的信心,所以在极端危险和困难的情况下能够泰然自若的态度。故选A。

(4)考查写作手法。《十六年前的回忆》这篇文章采用倒叙的手法,主要写了李大钊同志被捕前、被捕时、被害后的情形,充分体现了李大钊同志忠于革命事业,在敌人面前坚贞不屈的精神以及作者对父亲的怀念之情。课文最后两个自然段写了父亲牺牲后全家人的悲痛心情,而且反复强调了父亲被害的日子,这与文章的开头形成了照应关系。这样写使得文章首尾呼应,结构严谨,更加突出了作者对父亲深切怀念的悲痛心情。

故答案为:

(1)没戴眼镜 乱蓬蓬的长头发 平静 慈祥 非常平静;

(2)受尽了敌人的残酷拷打和折磨 镇定自若;

(3)①A;②A;

(4)前后照应 使得文章首尾呼应,结构严谨,更加突出了作者对父亲深切怀念的悲痛心情。

4.【解答】(1)本题考查学生对文章内容的概括。结合文章“把小米、饭豆、枣、栗、白糖、花生仁儿合拢来,糊糊涂涂煮成一锅”可知,材料一写的是腊八节喝腊八粥的故事。结合文章“腊月三十的除夕之夜,欢乐而又庄严”“院子里放鞭炮,门框上贴对联,小孩子们在饺子下锅之前,纷纷给老人们磕辞岁头,老人要赏压岁钱”等内容可知,材料二写的是除夕之夜吃饺子和拜年拿压岁钱的故事。这些描写都体现了传统节日里的民风民俗趣事。

(2)考查学生对文章内容的理解。材料一“把小米、饭豆、枣、栗、白糖、花生仁儿合拢来,糊糊涂涂煮成一锅”体现传统节日风俗习惯的事物是:腊八粥。材料二“等到打更的人敲起梆子,梆声中才能锅里下饺子。”体现传统节日风俗习惯的事物是:饺子。

(3)本题考查学生对文章内容的理解。结合材料一中“叹气”可知,用拟人的修辞手法描写食物的色、香、味,令人垂涎三尺。结合材料二“腊月三十的除夕之夜,欢乐而又庄严。阖家团聚包饺子,谁吃到包着制钱的饺子最有福,一年走红运”“小孩子们在饺子下锅之前,纷纷给老人们磕辞岁头,老人要赏压岁钱,男孩子可以外出,踩着芝麻秸到亲支近脉的本家各户”可知,通过场景和描写人物的行为表现民风民俗。

(4)本题考查了节日习俗。联系生活实际,写出一个自己家乡过中秋节的节日习俗及寓意即可。答案不唯一。

故答案为:

(1)腊八节喝腊八粥 除夕之夜吃饺子和拜年拿压岁钱 传统节日里的民风民俗趣事;

(2)B A;

(3)B A;

(4)吃月饼 团圆美好。

5.【解答】(1)本题考查对图表的理解。观察表格可知,60岁以上的人打包比例最高,浪费比例最低,因此他们的节约意识最强。故选D。

(2)本题考查对图表的理解。观察表格可知,20岁及以下的人打包比例最低,浪费比例最高,因此他们的节约意识最欠缺。故选A。

(3)本题考查提建议的能力。观察图表可以发现,20岁及以下的人打包比例最低,浪费比例最高,说明他们很可能经常在外就餐,且点菜过多吃不完,因此可提建议为:适量点餐,吃不完的尽量打包带走。对于41﹣60岁的人员,他们的打包比例占52.3%,说明他们外出就餐的时间较多,因此可提建议为:减少在外就餐的频次,尽量选择在家里就餐。

故答案为:

(1)D;

(2)A;

(3)适量点餐,吃不完的尽量打包带走。

减少在外就餐的频次,尽量选择在家里就餐。

6.【解答】(1)考查标题的含义及作用。由标题“真理诞生于一百个问号之后”可知,不断发问,不断解决疑问,锲而不舍地追根求源,就能在现实生活中发现真理。故语段的第②自然段是对课文题目的解释。故选B。

(2)考查成语。见微知著:见到事物的一点苗头,就能料到它未来的发展趋势。

A.一叶障目:眼睛被一片树叶挡住,指看不到事物的全貌。

B.一叶知秋:比喻发现一点预兆就料到事物发展的趋向。

C.以小见大:从小的可以看出大的,指通过小事可以看出大节,或通过一小部分看出整体。

结合词语释义可知,与“见微知著”意思不相同的成语是“一叶障目”,故选A。

(3)考查对文章内容的理解、名言警句。文章告诉我们只要善于观察,不断发问,不断解决疑问,锲而不舍地追根求源,找到答案,就能在现实生活中发现真理。

A.没有大胆的猜测,就没有伟大的发现:世界之大,真相往往可能是你想不到的地方,这时候就需要大胆的想象。

B.错误经不起失败,但是真理却不怕失败:错误经不起检验,一经检验,就众所皆知,故“经不起失败”;真理是永恒不变的,即使不为人所识,它仍然存在,故“不怕失败”。

C.问号是开启任何一门科学的钥匙:强调了在科学领域中发现问题、提出问题的重要性。

结合释义可知,和本文主要观点意思相近的名言是“问号是开启任何一门科学的钥匙”。故选C。

(4)考查对文章内容的理解。阅读语段,由“当然,见微知著、善于发问并不断探索的能力,不是凭空产生的”“如果说科学领域的发现有什么偶然的机遇的话,那么这种‘偶然的机遇’只会给那些善于独立思考的人,给那些具有锲而不舍精神的人”可知,想要发现真理,就要有见微知著、善于发问、不断探索的能力。发现真理的人也一定具备独立思考和锲而不舍的特点。

故答案为:

(1)B;

(2)A;

(3)C;

(4)见微知著 善于发问 不断探索 独立思考 锲而不舍。

7.【解答】(1)本题考查对文章内容的概括能力。从“她的额头就会贴在我的额头上,只那么轻轻一贴,母亲就能准确判断出我的健康状况”可知,母亲用额头为我诊断病痛;“母亲的额头,很多时间都被汗水占据着”“当我们遇到挫折和磨难,那额头上则会写满忧虑和郁闷”可知,母亲的额头布满汗水、喜悦、忧伤;“揉拍前额,好让自己保持一份清醒”可知,母亲揉拍前额缓解劳累;“女儿忽然说头晕,母亲的额头,又习惯性地跟她贴在一起”可知,母亲用额头为孙女诊断病痛。

(2)本题考查对句子的赏析能力。解答时,可以从修辞、描写方法、赏析个别字词等角度,联系文章主旨进行作答。写母亲用额头为“我”诊断时的动作,作者用了一个“贴”字,形象地写出了母亲动作,再联系文章的主旨,母亲的动作背后,是对儿女的无微不至的爱。

(3)考查文章内容的理解和分析能力。根据“如果说母亲是一棵树,那额头上的纹路,就像一圈圈年轮,圈满了昨日的记忆。而我更感觉那纹路如林,是一种写在额头上的不变情怀,仿佛漫山遍野的秀木,永远葱绿绵长。”这两个句子都用了比喻的修辞手法。第一个句子将“母亲”比作“一棵树”,把“纹路”比作“年轮”,形象写出母亲的年老状态;第二个句子将“纹路”比作了“树林”,形象写出母亲无限的温柔与力量,表达了作者对母亲的喜爱之情。在生活中选择亲人对自己关爱的片段即可,语句要通顺合理。如:母亲虽然额头布满皱纹,但是她用额头给我传递了温暖和爱,更传递了对我绵绵不绝的牵挂。

(4)考查根据要求赏析第①段与第④段画线的句子。①“她的额头就会贴在我的额头上,只那么轻轻一贴,母亲就能准确判断出我的健康状况。”本句用了动作描写,句中的“贴”字用得生动传神,母亲的这一动作让我体会到母亲对儿女无微不至的关爱。②“如果说母亲是一棵树,那额头上的纹路,就像一圈圈年轮,圈满了昨日的记忆。而我更感觉那纹路如林,是一种写在额头上的不变情怀,仿佛漫山遍野的秀木,永远葱绿绵长。”本句运用了比喻的修辞手法。句中把“母亲”比作“一棵树”,把母亲额头上的“皱纹”比作“年轮”,比作“树林”,这样写生动形象地写出了妈妈的额头记录下了她对子女的疼爱,为家庭生活辛劳的付出,以及“我”对母亲的感恩之情。

故答案为:

(1)①母亲用额头为“我”诊断病痛。②母亲的额头布满汗水、喜悦、忧伤。③母亲揉拍前额缓解劳累。 ④母亲揉拍前额缓解劳累。⑤母亲用额头为孙女诊断病痛。

(2)动作描写(或细节描写)。“贴”字用得生动传神,通过母亲这一个动作表现母亲对儿女的无微不至的关爱。

(3)因为作者运用了形象的比喻,生动形象地写出了母亲无限的温柔与力量,表达了作者对母亲的喜爱之情;我的母亲虽然额头布满皱纹,但是她用额头给我传递了温暖和爱,更传递了对我绵绵不绝的牵挂。

(4)从“母亲的额头”的几个生活片断中,我感受到母亲对对儿女无微不至的关爱;作者运用动作描写(细节)和形象的比喻,把母亲对儿女的爱展现的淋漓尽致。

8.【解答】(1)本题考查图文转换能力。观察图表可知,卡通漫画类读物最受小学生欢迎,占比高达45%;小说及其他文学作品次之,占比为31%;科学知识读物学生阅读较少,占比为19%;综合性报纸类读物最不受小学生欢迎,占比仅为5%。写出两点即可。

(2)本题考查提建议的能力。观察图表可知,小学生阅读卡通漫画类读物最多,阅读小说及其他文学作品较少,因为文学作品对于学生的文学积累十分重要,对于老师,可建议他们让学生少读卡通漫画类读物,多读小说及其他文学作品。因为综合性读物有一定的难度,对于家长,可建议他们利用空余时间陪同孩子阅读综合性报纸等读物,拓宽孩子的视野。对于孩子而言,可建议他们多读一些科学知识读物,加强课外知识的积累。

(3)本题考查开放探究能力。答案不唯一,写出两个你认为有必要添加的读物类型即可。

(4)本题考查推荐书籍。开放性试题,答案不唯一,写出你最喜欢的文学作品及人物即可,注意说明原因时要结合具体事件来谈。

故答案为:

(1)①卡通漫画类读物最受小学生欢迎,占比高达45%。②综合性报纸类读物最不受小学生欢迎,占比仅为5%。

(2)让学生少读卡通漫画类读物,多读小说及其他文学作品。

利用空余时间陪同孩子阅读综合性报纸等读物,拓宽孩子的视野。

多读一些科学知识读物,加强课外知识的积累。

(3)历史读物 学生期刊;

(4)《汤姆 索亚历险记》汤姆 有一次他和贝琪在山洞里面迷了路,贝琪感到十分泄气,而汤姆则一直鼓励贝琪,帮助贝琪,最终他们成功走了出去。这说明汤姆是一个勇敢、懂得关爱朋友的人。

第1页(共1页)