第2讲 诸侯纷争与变法运动-高考历史一轮复习课件(中外历史纲要上)

文档属性

| 名称 | 第2讲 诸侯纷争与变法运动-高考历史一轮复习课件(中外历史纲要上) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-16 09:14:29 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

第2讲

诸侯纷争与变法运动

课程标准:

1.通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;

2.了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

中外历史纲要(上)2024年高考一轮复习

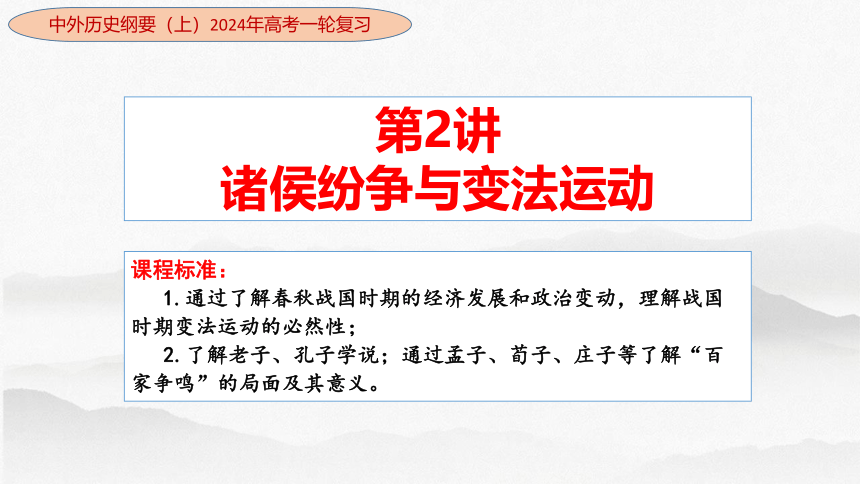

时空坐标

阶段特征

整体:大变革、大动荡、大发展的时期;社会转型时期【奴隶社会向封建社会转型】

(1)经济:铁犁牛耕出现,生产力发展,井田制逐步瓦解,封建土地私有制逐步确立,

小农经济开始形成;工商食官被打破,私商、私营手工业兴起、重农抑商。

(2)政治:周王室衰微,分封制、宗法制遭到破坏,诸侯争霸、兼并战争不断;由贵族政治向官僚政治转变,专制主义中央集权制度逐渐形成;

(3)思想:礼崩乐坏;私学兴起,文化下移;士阶层的崛起;百家争鸣;

(4)民族关系:“华夷”观念削弱,华夏族与周边的少数民族在征伐和生产中逐渐交融

(5)军事方面:诸侯国在争霸称雄的战争中,在政治、经济、军事方面推行改革,富国强兵,这在客观上有利于封建因素的成长,促进了新旧体制的更替;大国在争霸战争中相互兼并,实现了区域性的局部统一,加快了全国统一的步伐

一、春秋战国的纷争与交融

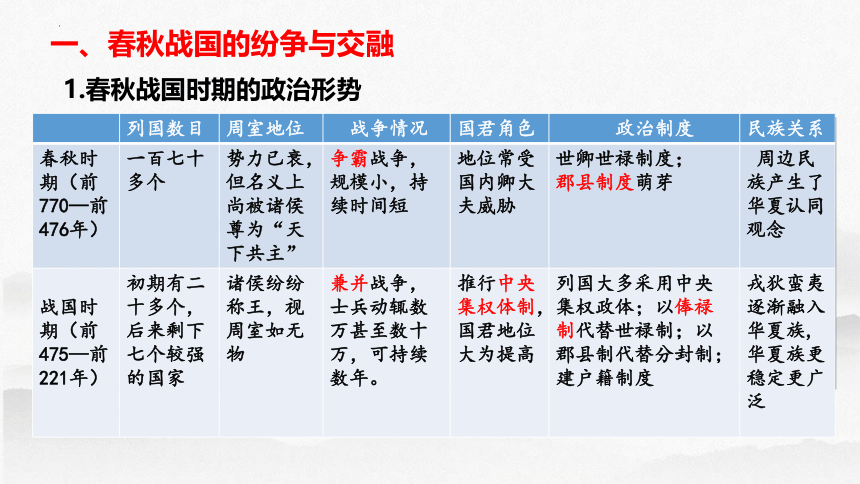

1.春秋战国时期的政治形势

列国数目 周室地位 战争情况 国君角色 政治制度 民族关系

春秋时期(前770—前476年) 一百七十多个 势力已衰,但名义上尚被诸侯尊为“天下共主” 争霸战争, 规模小,持续时间短 地位常受国内卿大夫威胁 世卿世禄制度; 郡县制度萌芽 周边民族产生了华夏认同观念

战国时期(前475—前221年) 初期有二十多个,后来剩下七个较强的国家 诸侯纷纷称王,视周室如无物 兼并战争,士兵动辄数万甚至数十万,可持续数年。 推行中央集权体制,国君地位大为提高 列国大多采用中央集权政体;以俸禄制代替世禄制;以郡县制代替分封制;建户籍制度 戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,华夏族更稳定更广泛

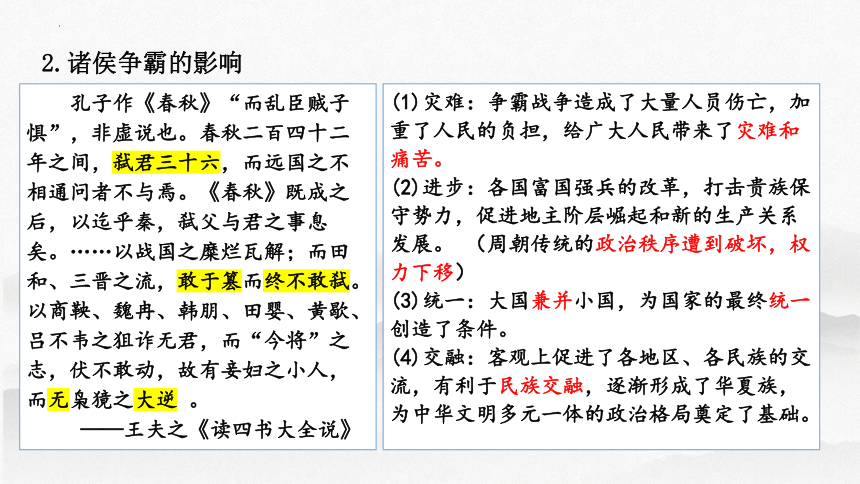

(1)灾难:争霸战争造成了大量人员伤亡,加重了人民的负担,给广大人民带来了灾难和痛苦。

(2)进步:各国富国强兵的改革,打击贵族保守势力,促进地主阶层崛起和新的生产关系发展。 (周朝传统的政治秩序遭到破坏,权力下移)

(3)统一:大国兼并小国,为国家的最终统一创造了条件。

(4)交融:客观上促进了各地区、各民族的交流,有利于民族交融,逐渐形成了华夏族,为中华文明多元一体的政治格局奠定了基础。

2.诸侯争霸的影响

孔子作《春秋》“而乱臣贼子惧”,非虚说也。春秋二百四十二年之间,弑君三十六,而远国之不相通问者不与焉。《春秋》既成之后,以迄乎秦,弑父与君之事息矣。……以战国之糜烂瓦解;而田和、三晋之流,敢于篡而终不敢弑。以商鞅、魏冉、韩朋、田婴、黄歇、吕不韦之狙诈无君,而“今将”之志,伏不敢动,故有妾妇之小人,而无枭獍之大逆 。

——王夫之《读四书大全说》

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

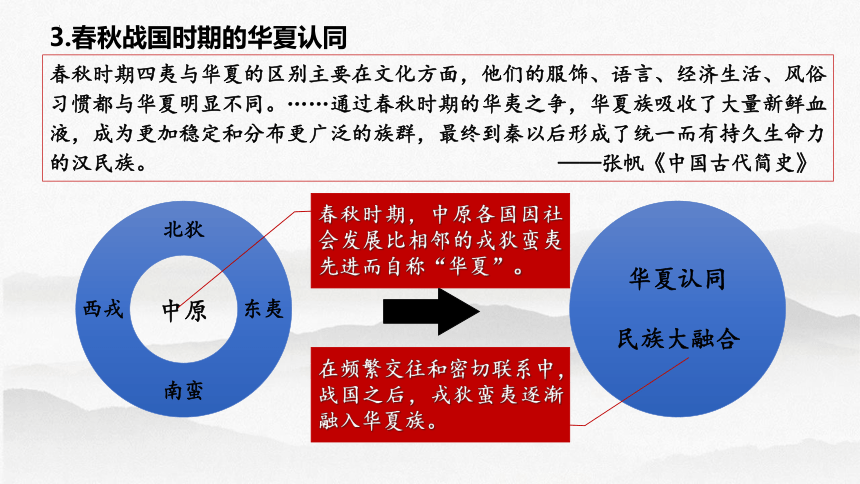

华夏认同

民族大融合

在频繁交往和密切联系中,战国之后,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族。

春秋时期四夷与华夏的区别主要在文化方面,他们的服饰、语言、经济生活、风俗习惯都与华夏明显不同。……通过春秋时期的华夷之争,华夏族吸收了大量新鲜血液,成为更加稳定和分布更广泛的族群,最终到秦以后形成了统一而有持久生命力的汉民族。 ——张帆《中国古代简史》

春秋时期,中原各国因社会发展比相邻的戎狄蛮夷先进而自称“华夏”。

3.春秋战国时期的华夏认同

一、春秋战国的经济与变法

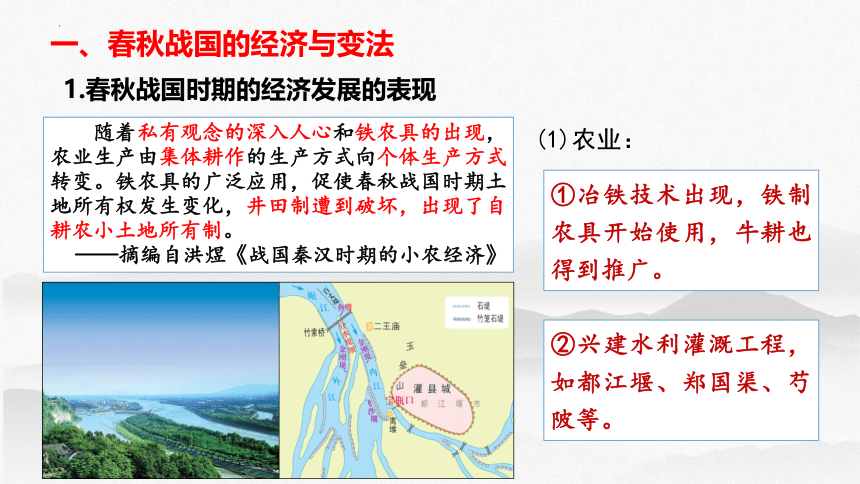

1.春秋战国时期的经济发展的表现

(1)农业:

随着私有观念的深入人心和铁农具的出现,农业生产由集体耕作的生产方式向个体生产方式转变。铁农具的广泛应用,促使春秋战国时期土地所有权发生变化,井田制遭到破坏,出现了自耕农小土地所有制。

——摘编自洪煜《战国秦汉时期的小农经济》

①冶铁技术出现,铁制农具开始使用,牛耕也得到推广。

◎都江堰及其工程示意图

②兴建水利灌溉工程,如都江堰、郑国渠、芍陂等。

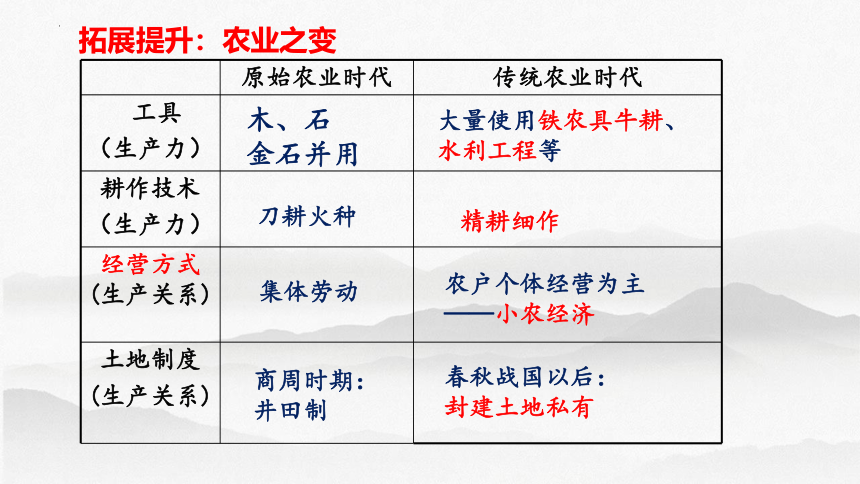

原始农业时代 传统农业时代

工具 (生产力)

耕作技术 (生产力)

经营方式(生产关系)

土地制度 (生产关系)

精耕细作

春秋战国以后:封建土地私有

农户个体经营为主

——小农经济

集体劳动

商周时期:

井田制

大量使用铁农具牛耕、水利工程等

木、石

金石并用

刀耕火种

拓展提升:农业之变

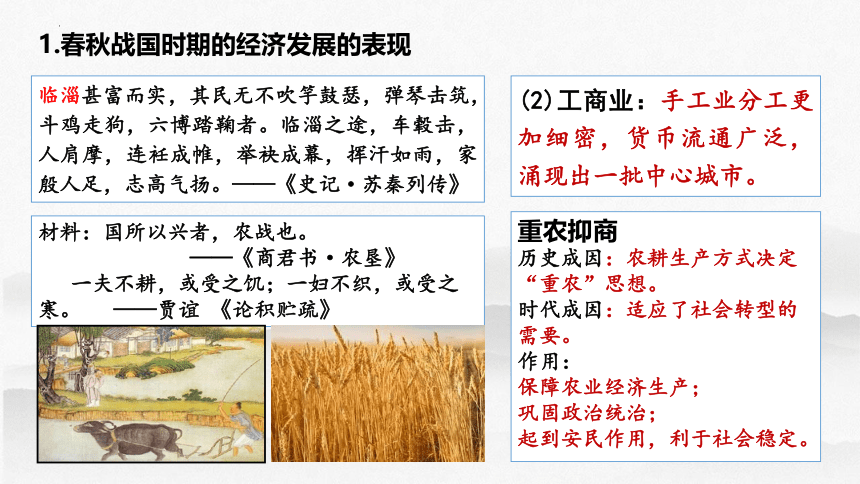

临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博踏鞠者。临淄之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗如雨,家殷人足,志高气扬。——《史记·苏秦列传》

1.春秋战国时期的经济发展的表现

(2)工商业:手工业分工更加细密,货币流通广泛,涌现出一批中心城市。

材料:国所以兴者,农战也。

——《商君书·农垦》

一夫不耕,或受之饥;一妇不织,或受之寒。 ——贾谊 《论积贮疏》

重农抑商

历史成因:农耕生产方式决定“重农”思想。

时代成因:适应了社会转型的需要。

作用:

保障农业经济生产;

巩固政治统治;

起到安民作用,利于社会稳定。

2.春秋战国时期的商鞅变法

(1)背景

经济上:铁器和牛耕的使用,提高社会生产力,生产关系急剧变动。

政治上:兼并战争,卿大夫夺权,分封制和宗法制动摇;新兴地主阶级崛起。

各国变法:魏国李悝变法、楚国吴起变法。

(2)内容

领 域 主 要 内 容 作 用

政治

经济

社会

文化

奖励军功,剥夺和限制贵族特权; 废分封,行县制。

提高了秦国军队的战斗力;一定程度上瓦解了旧的血缘宗法制度;推行县制,加强中央集权;

重农抑商,奖励耕织。

废井田开阡陌,授田于百姓

改变了旧的生产关系,促进了秦国农业的发展,为富国提供物质基础

强制大家庭拆散为个体小家庭。实行什伍连坐制,互相纠察告发。

加强对国民的直接控制,为征收赋税徭役提供了保障

燔诗书而明法令

控制思想,统一法令

官僚政治

中央集权

小农经济

土地私有

户籍管理

征收赋税

(商鞅变法)行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,乡邑大治。 ——《史记·商君列传》

孝公用商鞅变法,移风易俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服。

——李斯《谏逐客书》

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其傅。期年之后,……兵革大强,诸侯畏惧。然刻深寡恩,特以强服之耳。 ——《战国策·秦策一》

积极性:

①商鞅变法顺应历史潮流,集列国变法之长,是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法。

②变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

局限性:轻视教化,轻罪重罚,加重剥削和压迫。

(2)评价

(2)举荐和军功授爵制

①背景:春秋战国时期,尚贤思想兴起,各国争霸图强。

②方式:举荐有才能的人为官,或依据军功大小授予官职。

(1)世官制:西周至春秋官位世袭的制度,贵族世代垄断高官。

贵族政治:是先秦时期建立在分封制和宗法制以及世卿世禄制基础之上的由贵族掌握政权的政治制度。由贵族政治向官僚政治的转变是春秋战国时期一项重要的政治制度变革。

拓展提升1:选官制度演变

官僚政治

拓展提升2:春秋战国政治变革中的县制

诸侯争霸

变法图强

内斗激烈

宗族衰落

推行县制

兼并战争

领土扩张

宗族衰落

管理变革

编户齐民

征收赋税

公布法令

控制思想

废井田制

授田于民

任命官员

君主集权

“齐民”是指在国家户籍上 , 民众皆整齐而一致 , 大家都是缴纳赋税的老百姓,地位一致。

“县”在青铜铭文中与“悬”同意,即把新征服地“悬挂”保留起来,不分封。

君主通过推行县制加强了对地方和民众的直接控制,征收赋役,招募军队,为争霸和兼并提供保障,君主集权加强。

户籍制度,战国时期,国家大规模编排民户,制定户籍,其目的是掌握人口变动情况,以便征发赋役

春秋时期,郑国子产铸刑书,制定中国历史上最早的成文法

一、春秋战国的文化与科技

1.“百家争鸣”

根本原因:春秋战国时期,生产力的发展(铁犁牛耕),社会处于变革时代

政治:周王室衰微,分封制瓦解;各诸侯国改革;

经济:井田制崩溃,社会经济迅速发展(物质条件);

阶级:士阶层的活跃和受重用;

思想文化:教育发展(学在官府→学在民间),私学兴起,学术环境的宽松。

“百家”虚指,以形容学派之多,其中,影响最大的是儒、墨、道、法四家。

“争鸣”是指当时诸子百家按照本阶级(阶层)或本集团的利益和要求,针对当时社会上和学术上的各种问题,争相发表不同见解,展开争论。他们互相诘难,彼此吸收融合。

(1)原因

(2)含义

是这一时期经济、政治的大变革在意识形态中的必然反映(没落奴隶主阶级和新兴地主阶级之间的阶级斗争)

(4)代表:

派别 代表 主张

儒家 孔子 政治:仁者爱人,为政以德(民本思想);秩序:克己复礼;

教育:创办私学,有教无类;文化:整理五经;

言论:《论语》;人性论:性相近、习相远。

鬼神观或自然观(天命观):敬天地,远鬼神,尽人事。

道家 老子 唯心论:道为本原,天人合一;

辩证法:事物存在着相互依存、相互转化、对立统一的矛盾;

政治主张:无为而治,小国寡民

春秋时期:

(3)实质:

战国时期:

派别 代表 主张

儒家 孟子 人性本善;提倡“仁政”;民贵君轻;强调先义后利,舍生取义;

荀子 人性本恶;“仁义”和“王道”、“礼法并重”; “君舟民水”;

“天行有常,不为尧存,不为桀亡”、“制天命而用之”等朴素的唯物思想;

道家 庄子 “道”是世界的最高原则;“齐物”;崇尚逍遥自由;鄙视富贵利禄;顺应自然;

阴阳家 邹衍 五行之间相生相胜,是对自然界朴素的科学认识

墨家 墨子 代表平民。政治思想:兼相爱,交相利”、“兼爱”、“非攻” “尚贤”、“尚同” “尚力” “节用”、“节葬”;哲学思想:提倡“非命”,反对命定论;相信鬼神和天的存在;逻辑学

法家 韩非子 法、术、势相结合,建立一个君主专制的中央集权国家;历史是不断发展的,主张变法革新

百家争鸣中的“争鸣”

天人之辩 孟子认为人性与天命相通,人性、天性都有仁、义、礼、智的特质。荀子提出“明天人之分”,强调天作为自然的客观性,同时“制天命而用之”,突出人利用和改造自然的能动性

人性之辩 孟子是性善论者,认为人性本善,品质之所以会变坏,是环境影响。荀子认为人性本恶

德治法治之辩 法家强调国君依靠国家权力实行法治。道家主张“无为而治”,顺乎自然。儒家要求统治者施仁政于天下

义利之辩 孟子继承孔子思想,把义、利对立起来。荀子冲破儒家义利观樊篱,将义、利与社会现实相联系,认为对利的追求为人的本性,但要有度,用礼制约束欲望

富民富国关系 儒家推崇民富先于国富,富民与富国有机结合。道家反对统治者干预人民的经济活动。法家以富国立论,虽重视富民,但是以充实国库、富国强兵、开疆拓土为目的

国家体制之辩 孔子心中理想模式为西周分封制下的政治体制与国家结构,通过亲疏、尊卑、贵贱、上下的严格划分来确立中央与地方的权利义务关系。道家主张松散的国家联盟,人民之间不相往来。法家主张专制集权,“事在四方,要在中央。圣人执要,四方来效”

百家争鸣中的“共鸣”

(1)诸子立论的中心议题为如何得到统治者重视从而治理国家,重整社会秩序。

(2)普遍主张立君为民、天下为公,突出强调君主存在的前提在于有助于实现天下苍生的福祉和利益。

拓展提升1

a.奠定中国文化基础,形成传统文化体系:儒家思想:孕育了中国传统文化中的政治思想(仁)和道德准则(礼);道家学说:构成了2000多年传统思想的哲学基础(无为);法家思想:变革成为历代改革图治的理论武器。

b.形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点。

c.中国历史上第一次思想解放运动,推动历史的发展。

d.是中国学术、思想道德发展史上重要阶段。

(5)百家争鸣的影响

拓展提升2:先秦儒家思想的特点:

(1)具体化,没有抽象的理论基础

(2)具有理想化的色彩(民本思想)。(民本思想≠民主思想。古代儒家思想中的民本思想是以维护君主统治为前提的;现代民主思想是反对君主专制统治的,是民主制度下的民本思想,,二者有着本质的不同。理想的政治:“内圣外王”君主用贤人,行仁政。)

主要内容:大多是关于修养方面的道德规范和从政方面的治国原则。(民间学派)

1.人本思想体现到政治伦理上就是民本思想

春秋时期:管子提出君主治理国家要顺应民意。孔子要求统治者体察民情,反对苛政。

战国时期:孟子“仁政”(孔子是“德治”)“民为贵,社稷次之,君为轻”

意义:民本思想发展为系统的理论学说,并在一定程度上转化为政治实践,成为中华传统政治文化的重要特征,对推动中国历史发展起到了积极作用。

2.崇尚天人合一,道法自然

春秋时期:老子“道”,道法自然,追求天人合一。战国时期:荀子“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”意义:以朴素的唯物观解释自然,摒弃了天命的绝对权威。天人合一思想,将天、地、人视为一个整体,认为人类利用自然应该尊重自然规律,顺应自然,建立人与自然和谐发展的关系。

3.提倡爱国,追求家国情怀

孟子“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”“修身齐家治国平天下”是儒家学说的精髓。

4.崇德尚贤,推崇天下为公

孔子“为政以德”“道之以德,齐之以礼”“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”墨子“夫尚贤者,政之本也”“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”孟子“尊贤使能,俊杰在位”

影响:掀起人才使用革故鼎新的大变革,对历史上德才兼备、以德为先的用人制度产生了深远影响。

5.崇尚自强不息,厚德载物

孟子“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”;屈原“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”

6.和而不同

孔子、孟子“和为贵”“君子和而不同,小人同而不和”“天时不如地利,地利不如人和”

拓展提升3:百家争鸣之传统文化内涵:

(1)背景

东周时期,王室衰微,大国争霸,礼崩乐坏,诸侯国君主纷纷寻找治国新思想。

西周建立以宗法制为核心的礼制;提出“敬天保民”的思想。

早期国家可能已经有了法律,如夏《禹刑》、商《汤刑》 、西周《九刑》。

(2)第一次德法之争

法治(子产):春秋时期,郑国的子产“铸刑书”,制定了中国历史上最早的成文法。

德治(叔向):叔向反对刊布法律,理由是刑罚适用于乱世,公布刑书会使老百姓更注重争端,而不顾道德礼义。

(3)第二次德法之争

儒家:人性善,主张德治,通过道德礼义来管理国家。(孔子“为政以德”“节用而爱人,使民以时”;孟子“施仁政于民,省刑罚,薄税敛”。)儒家重视民生与民意,但不适用于列强兼并战争需要,难以落到实处。

法家:人性恶,主张法治,通过严刑峻法来管理国家。(商鞅变法,保护新兴地主阶级的权益;韩非提倡君主不要谈礼义,而要以法、术、势驾驭臣下,君主赏罚分明,则臣民能守法奉令,为保证法令畅通,韩非主张“以法为教”“以吏为师”。法家既能带来富国强兵现实利益,满足各国君主专制愿望)。在法家思想的指引下,秦国富国强兵,最终统一六国,建立中国历史上第一个中央集权的封建国家。

拓展提升3:先秦时期的德治与法治

2.春秋战国时期的科技

(1)天文学

春秋时期,我国就有对彗星和拉雷彗星的记录

战国时期,《甘石星经》是我国最早的一部天文学著作,书中《石氏星表》是世界上最早的星表。

(2)数学

春秋战国时期已出现九九乘法口诀,发明了用竹棍做算筹的筹算计算法。

(3)医学

编撰与战国,成书于西汉的《黄帝内经》,奠定了中医学理论的基础

(4)文学

《诗经》:春秋时期成书,汇集了西周到春秋时期的诗歌,是我国现存第一部诗歌总集,包括风、雅、颂三部分。以四言诗为主,内容丰富,反映了当时社会的各方面,它的人文精神和现实主义传统对后世文学有重要影响。

“楚辞”:战国后期楚国贵族屈原继承《诗经》的优秀传统,采用楚国民歌方言,创造出一种句子较长的新诗歌体裁,《离骚》《天问》是其代表作品。屈原的爱国主义精神是中华传统文化的宝贵财富。

诸侯纷争与变法运动

列国纷争与华夏认同:春秋与战国、华夏认同

经济发展与变法运动

孔子老子

与百家争鸣

经济发展:农业、工商业

变法运动:战国时期的主要变法、商鞅变法

百家争鸣的背景

百家争鸣的影响

诸侯纷争与变法运动

列国纷争与华夏认同:春秋与战国、华夏认同

经济发展与变法运动

孔子老子

与百家争鸣

经济发展:农业、工商业

变法运动:战国时期的主要变法、商鞅变法

百家争鸣的背景

百家争鸣的影响

课堂总结

第2讲

诸侯纷争与变法运动

课程标准:

1.通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;

2.了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

中外历史纲要(上)2024年高考一轮复习

时空坐标

阶段特征

整体:大变革、大动荡、大发展的时期;社会转型时期【奴隶社会向封建社会转型】

(1)经济:铁犁牛耕出现,生产力发展,井田制逐步瓦解,封建土地私有制逐步确立,

小农经济开始形成;工商食官被打破,私商、私营手工业兴起、重农抑商。

(2)政治:周王室衰微,分封制、宗法制遭到破坏,诸侯争霸、兼并战争不断;由贵族政治向官僚政治转变,专制主义中央集权制度逐渐形成;

(3)思想:礼崩乐坏;私学兴起,文化下移;士阶层的崛起;百家争鸣;

(4)民族关系:“华夷”观念削弱,华夏族与周边的少数民族在征伐和生产中逐渐交融

(5)军事方面:诸侯国在争霸称雄的战争中,在政治、经济、军事方面推行改革,富国强兵,这在客观上有利于封建因素的成长,促进了新旧体制的更替;大国在争霸战争中相互兼并,实现了区域性的局部统一,加快了全国统一的步伐

一、春秋战国的纷争与交融

1.春秋战国时期的政治形势

列国数目 周室地位 战争情况 国君角色 政治制度 民族关系

春秋时期(前770—前476年) 一百七十多个 势力已衰,但名义上尚被诸侯尊为“天下共主” 争霸战争, 规模小,持续时间短 地位常受国内卿大夫威胁 世卿世禄制度; 郡县制度萌芽 周边民族产生了华夏认同观念

战国时期(前475—前221年) 初期有二十多个,后来剩下七个较强的国家 诸侯纷纷称王,视周室如无物 兼并战争,士兵动辄数万甚至数十万,可持续数年。 推行中央集权体制,国君地位大为提高 列国大多采用中央集权政体;以俸禄制代替世禄制;以郡县制代替分封制;建户籍制度 戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,华夏族更稳定更广泛

(1)灾难:争霸战争造成了大量人员伤亡,加重了人民的负担,给广大人民带来了灾难和痛苦。

(2)进步:各国富国强兵的改革,打击贵族保守势力,促进地主阶层崛起和新的生产关系发展。 (周朝传统的政治秩序遭到破坏,权力下移)

(3)统一:大国兼并小国,为国家的最终统一创造了条件。

(4)交融:客观上促进了各地区、各民族的交流,有利于民族交融,逐渐形成了华夏族,为中华文明多元一体的政治格局奠定了基础。

2.诸侯争霸的影响

孔子作《春秋》“而乱臣贼子惧”,非虚说也。春秋二百四十二年之间,弑君三十六,而远国之不相通问者不与焉。《春秋》既成之后,以迄乎秦,弑父与君之事息矣。……以战国之糜烂瓦解;而田和、三晋之流,敢于篡而终不敢弑。以商鞅、魏冉、韩朋、田婴、黄歇、吕不韦之狙诈无君,而“今将”之志,伏不敢动,故有妾妇之小人,而无枭獍之大逆 。

——王夫之《读四书大全说》

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

华夏认同

民族大融合

在频繁交往和密切联系中,战国之后,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族。

春秋时期四夷与华夏的区别主要在文化方面,他们的服饰、语言、经济生活、风俗习惯都与华夏明显不同。……通过春秋时期的华夷之争,华夏族吸收了大量新鲜血液,成为更加稳定和分布更广泛的族群,最终到秦以后形成了统一而有持久生命力的汉民族。 ——张帆《中国古代简史》

春秋时期,中原各国因社会发展比相邻的戎狄蛮夷先进而自称“华夏”。

3.春秋战国时期的华夏认同

一、春秋战国的经济与变法

1.春秋战国时期的经济发展的表现

(1)农业:

随着私有观念的深入人心和铁农具的出现,农业生产由集体耕作的生产方式向个体生产方式转变。铁农具的广泛应用,促使春秋战国时期土地所有权发生变化,井田制遭到破坏,出现了自耕农小土地所有制。

——摘编自洪煜《战国秦汉时期的小农经济》

①冶铁技术出现,铁制农具开始使用,牛耕也得到推广。

◎都江堰及其工程示意图

②兴建水利灌溉工程,如都江堰、郑国渠、芍陂等。

原始农业时代 传统农业时代

工具 (生产力)

耕作技术 (生产力)

经营方式(生产关系)

土地制度 (生产关系)

精耕细作

春秋战国以后:封建土地私有

农户个体经营为主

——小农经济

集体劳动

商周时期:

井田制

大量使用铁农具牛耕、水利工程等

木、石

金石并用

刀耕火种

拓展提升:农业之变

临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博踏鞠者。临淄之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗如雨,家殷人足,志高气扬。——《史记·苏秦列传》

1.春秋战国时期的经济发展的表现

(2)工商业:手工业分工更加细密,货币流通广泛,涌现出一批中心城市。

材料:国所以兴者,农战也。

——《商君书·农垦》

一夫不耕,或受之饥;一妇不织,或受之寒。 ——贾谊 《论积贮疏》

重农抑商

历史成因:农耕生产方式决定“重农”思想。

时代成因:适应了社会转型的需要。

作用:

保障农业经济生产;

巩固政治统治;

起到安民作用,利于社会稳定。

2.春秋战国时期的商鞅变法

(1)背景

经济上:铁器和牛耕的使用,提高社会生产力,生产关系急剧变动。

政治上:兼并战争,卿大夫夺权,分封制和宗法制动摇;新兴地主阶级崛起。

各国变法:魏国李悝变法、楚国吴起变法。

(2)内容

领 域 主 要 内 容 作 用

政治

经济

社会

文化

奖励军功,剥夺和限制贵族特权; 废分封,行县制。

提高了秦国军队的战斗力;一定程度上瓦解了旧的血缘宗法制度;推行县制,加强中央集权;

重农抑商,奖励耕织。

废井田开阡陌,授田于百姓

改变了旧的生产关系,促进了秦国农业的发展,为富国提供物质基础

强制大家庭拆散为个体小家庭。实行什伍连坐制,互相纠察告发。

加强对国民的直接控制,为征收赋税徭役提供了保障

燔诗书而明法令

控制思想,统一法令

官僚政治

中央集权

小农经济

土地私有

户籍管理

征收赋税

(商鞅变法)行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,乡邑大治。 ——《史记·商君列传》

孝公用商鞅变法,移风易俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服。

——李斯《谏逐客书》

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其傅。期年之后,……兵革大强,诸侯畏惧。然刻深寡恩,特以强服之耳。 ——《战国策·秦策一》

积极性:

①商鞅变法顺应历史潮流,集列国变法之长,是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法。

②变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

局限性:轻视教化,轻罪重罚,加重剥削和压迫。

(2)评价

(2)举荐和军功授爵制

①背景:春秋战国时期,尚贤思想兴起,各国争霸图强。

②方式:举荐有才能的人为官,或依据军功大小授予官职。

(1)世官制:西周至春秋官位世袭的制度,贵族世代垄断高官。

贵族政治:是先秦时期建立在分封制和宗法制以及世卿世禄制基础之上的由贵族掌握政权的政治制度。由贵族政治向官僚政治的转变是春秋战国时期一项重要的政治制度变革。

拓展提升1:选官制度演变

官僚政治

拓展提升2:春秋战国政治变革中的县制

诸侯争霸

变法图强

内斗激烈

宗族衰落

推行县制

兼并战争

领土扩张

宗族衰落

管理变革

编户齐民

征收赋税

公布法令

控制思想

废井田制

授田于民

任命官员

君主集权

“齐民”是指在国家户籍上 , 民众皆整齐而一致 , 大家都是缴纳赋税的老百姓,地位一致。

“县”在青铜铭文中与“悬”同意,即把新征服地“悬挂”保留起来,不分封。

君主通过推行县制加强了对地方和民众的直接控制,征收赋役,招募军队,为争霸和兼并提供保障,君主集权加强。

户籍制度,战国时期,国家大规模编排民户,制定户籍,其目的是掌握人口变动情况,以便征发赋役

春秋时期,郑国子产铸刑书,制定中国历史上最早的成文法

一、春秋战国的文化与科技

1.“百家争鸣”

根本原因:春秋战国时期,生产力的发展(铁犁牛耕),社会处于变革时代

政治:周王室衰微,分封制瓦解;各诸侯国改革;

经济:井田制崩溃,社会经济迅速发展(物质条件);

阶级:士阶层的活跃和受重用;

思想文化:教育发展(学在官府→学在民间),私学兴起,学术环境的宽松。

“百家”虚指,以形容学派之多,其中,影响最大的是儒、墨、道、法四家。

“争鸣”是指当时诸子百家按照本阶级(阶层)或本集团的利益和要求,针对当时社会上和学术上的各种问题,争相发表不同见解,展开争论。他们互相诘难,彼此吸收融合。

(1)原因

(2)含义

是这一时期经济、政治的大变革在意识形态中的必然反映(没落奴隶主阶级和新兴地主阶级之间的阶级斗争)

(4)代表:

派别 代表 主张

儒家 孔子 政治:仁者爱人,为政以德(民本思想);秩序:克己复礼;

教育:创办私学,有教无类;文化:整理五经;

言论:《论语》;人性论:性相近、习相远。

鬼神观或自然观(天命观):敬天地,远鬼神,尽人事。

道家 老子 唯心论:道为本原,天人合一;

辩证法:事物存在着相互依存、相互转化、对立统一的矛盾;

政治主张:无为而治,小国寡民

春秋时期:

(3)实质:

战国时期:

派别 代表 主张

儒家 孟子 人性本善;提倡“仁政”;民贵君轻;强调先义后利,舍生取义;

荀子 人性本恶;“仁义”和“王道”、“礼法并重”; “君舟民水”;

“天行有常,不为尧存,不为桀亡”、“制天命而用之”等朴素的唯物思想;

道家 庄子 “道”是世界的最高原则;“齐物”;崇尚逍遥自由;鄙视富贵利禄;顺应自然;

阴阳家 邹衍 五行之间相生相胜,是对自然界朴素的科学认识

墨家 墨子 代表平民。政治思想:兼相爱,交相利”、“兼爱”、“非攻” “尚贤”、“尚同” “尚力” “节用”、“节葬”;哲学思想:提倡“非命”,反对命定论;相信鬼神和天的存在;逻辑学

法家 韩非子 法、术、势相结合,建立一个君主专制的中央集权国家;历史是不断发展的,主张变法革新

百家争鸣中的“争鸣”

天人之辩 孟子认为人性与天命相通,人性、天性都有仁、义、礼、智的特质。荀子提出“明天人之分”,强调天作为自然的客观性,同时“制天命而用之”,突出人利用和改造自然的能动性

人性之辩 孟子是性善论者,认为人性本善,品质之所以会变坏,是环境影响。荀子认为人性本恶

德治法治之辩 法家强调国君依靠国家权力实行法治。道家主张“无为而治”,顺乎自然。儒家要求统治者施仁政于天下

义利之辩 孟子继承孔子思想,把义、利对立起来。荀子冲破儒家义利观樊篱,将义、利与社会现实相联系,认为对利的追求为人的本性,但要有度,用礼制约束欲望

富民富国关系 儒家推崇民富先于国富,富民与富国有机结合。道家反对统治者干预人民的经济活动。法家以富国立论,虽重视富民,但是以充实国库、富国强兵、开疆拓土为目的

国家体制之辩 孔子心中理想模式为西周分封制下的政治体制与国家结构,通过亲疏、尊卑、贵贱、上下的严格划分来确立中央与地方的权利义务关系。道家主张松散的国家联盟,人民之间不相往来。法家主张专制集权,“事在四方,要在中央。圣人执要,四方来效”

百家争鸣中的“共鸣”

(1)诸子立论的中心议题为如何得到统治者重视从而治理国家,重整社会秩序。

(2)普遍主张立君为民、天下为公,突出强调君主存在的前提在于有助于实现天下苍生的福祉和利益。

拓展提升1

a.奠定中国文化基础,形成传统文化体系:儒家思想:孕育了中国传统文化中的政治思想(仁)和道德准则(礼);道家学说:构成了2000多年传统思想的哲学基础(无为);法家思想:变革成为历代改革图治的理论武器。

b.形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点。

c.中国历史上第一次思想解放运动,推动历史的发展。

d.是中国学术、思想道德发展史上重要阶段。

(5)百家争鸣的影响

拓展提升2:先秦儒家思想的特点:

(1)具体化,没有抽象的理论基础

(2)具有理想化的色彩(民本思想)。(民本思想≠民主思想。古代儒家思想中的民本思想是以维护君主统治为前提的;现代民主思想是反对君主专制统治的,是民主制度下的民本思想,,二者有着本质的不同。理想的政治:“内圣外王”君主用贤人,行仁政。)

主要内容:大多是关于修养方面的道德规范和从政方面的治国原则。(民间学派)

1.人本思想体现到政治伦理上就是民本思想

春秋时期:管子提出君主治理国家要顺应民意。孔子要求统治者体察民情,反对苛政。

战国时期:孟子“仁政”(孔子是“德治”)“民为贵,社稷次之,君为轻”

意义:民本思想发展为系统的理论学说,并在一定程度上转化为政治实践,成为中华传统政治文化的重要特征,对推动中国历史发展起到了积极作用。

2.崇尚天人合一,道法自然

春秋时期:老子“道”,道法自然,追求天人合一。战国时期:荀子“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”意义:以朴素的唯物观解释自然,摒弃了天命的绝对权威。天人合一思想,将天、地、人视为一个整体,认为人类利用自然应该尊重自然规律,顺应自然,建立人与自然和谐发展的关系。

3.提倡爱国,追求家国情怀

孟子“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”“修身齐家治国平天下”是儒家学说的精髓。

4.崇德尚贤,推崇天下为公

孔子“为政以德”“道之以德,齐之以礼”“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”墨子“夫尚贤者,政之本也”“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”孟子“尊贤使能,俊杰在位”

影响:掀起人才使用革故鼎新的大变革,对历史上德才兼备、以德为先的用人制度产生了深远影响。

5.崇尚自强不息,厚德载物

孟子“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”;屈原“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”

6.和而不同

孔子、孟子“和为贵”“君子和而不同,小人同而不和”“天时不如地利,地利不如人和”

拓展提升3:百家争鸣之传统文化内涵:

(1)背景

东周时期,王室衰微,大国争霸,礼崩乐坏,诸侯国君主纷纷寻找治国新思想。

西周建立以宗法制为核心的礼制;提出“敬天保民”的思想。

早期国家可能已经有了法律,如夏《禹刑》、商《汤刑》 、西周《九刑》。

(2)第一次德法之争

法治(子产):春秋时期,郑国的子产“铸刑书”,制定了中国历史上最早的成文法。

德治(叔向):叔向反对刊布法律,理由是刑罚适用于乱世,公布刑书会使老百姓更注重争端,而不顾道德礼义。

(3)第二次德法之争

儒家:人性善,主张德治,通过道德礼义来管理国家。(孔子“为政以德”“节用而爱人,使民以时”;孟子“施仁政于民,省刑罚,薄税敛”。)儒家重视民生与民意,但不适用于列强兼并战争需要,难以落到实处。

法家:人性恶,主张法治,通过严刑峻法来管理国家。(商鞅变法,保护新兴地主阶级的权益;韩非提倡君主不要谈礼义,而要以法、术、势驾驭臣下,君主赏罚分明,则臣民能守法奉令,为保证法令畅通,韩非主张“以法为教”“以吏为师”。法家既能带来富国强兵现实利益,满足各国君主专制愿望)。在法家思想的指引下,秦国富国强兵,最终统一六国,建立中国历史上第一个中央集权的封建国家。

拓展提升3:先秦时期的德治与法治

2.春秋战国时期的科技

(1)天文学

春秋时期,我国就有对彗星和拉雷彗星的记录

战国时期,《甘石星经》是我国最早的一部天文学著作,书中《石氏星表》是世界上最早的星表。

(2)数学

春秋战国时期已出现九九乘法口诀,发明了用竹棍做算筹的筹算计算法。

(3)医学

编撰与战国,成书于西汉的《黄帝内经》,奠定了中医学理论的基础

(4)文学

《诗经》:春秋时期成书,汇集了西周到春秋时期的诗歌,是我国现存第一部诗歌总集,包括风、雅、颂三部分。以四言诗为主,内容丰富,反映了当时社会的各方面,它的人文精神和现实主义传统对后世文学有重要影响。

“楚辞”:战国后期楚国贵族屈原继承《诗经》的优秀传统,采用楚国民歌方言,创造出一种句子较长的新诗歌体裁,《离骚》《天问》是其代表作品。屈原的爱国主义精神是中华传统文化的宝贵财富。

诸侯纷争与变法运动

列国纷争与华夏认同:春秋与战国、华夏认同

经济发展与变法运动

孔子老子

与百家争鸣

经济发展:农业、工商业

变法运动:战国时期的主要变法、商鞅变法

百家争鸣的背景

百家争鸣的影响

诸侯纷争与变法运动

列国纷争与华夏认同:春秋与战国、华夏认同

经济发展与变法运动

孔子老子

与百家争鸣

经济发展:农业、工商业

变法运动:战国时期的主要变法、商鞅变法

百家争鸣的背景

百家争鸣的影响

课堂总结

同课章节目录