河南省巩义市市直高级中学2022-2023学年高一下学期6月月考生物学试题(Word版含答案解析)

文档属性

| 名称 | 河南省巩义市市直高级中学2022-2023学年高一下学期6月月考生物学试题(Word版含答案解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 293.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-16 16:37:44 | ||

图片预览

文档简介

巩义市市直高级中学2022-2023学年高一下学期6月月考

生物试题 2023.6

一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.鸡的雄羽和母羽由常染色体上一对基因(H/h)控制,母鸡只有母羽一种表现型。表现型均为母羽的亲本交配,F1母羽母鸡:母羽公鸡:雄羽公鸡=4:3:1。据此判断( )

A.母羽鸡亲本基因型为Hh和hh B.F1雄羽公鸡存在部分致死现象

C.F1母鸡隐性纯合子表现为显性性状 D.雄羽和母羽性状的遗传与性别无关

2.某昆虫体色的黄色对黑色为显性,翅形的长翅对残翅为显性,两种性状受两对独立遗传的等位基因控制。现有两纯合亲本杂交得F1,F1雌雄个体间相互交配得F2,F2的表现型及比例为黄色长翅:黄色残翅:黑色长翅:黑色残翅=2:3:3:1,下列相关分析,正确的是( )

A.该昆虫种群中存在控制黄色和长翅的基因纯合致死现象

B.F1产生的具有受精能力的雌、雄配子的种类不同

C.F2个体存在5种基因型,其中纯合子所占比例为1/3

D.F2黄色长翅个体与黑色残翅个体杂交后代有3种表现型且比例为1:1:1

3.摩尔根通过果蝇眼色的杂交实验证明了萨顿的假说,下列相关叙述错误的是( )

A.萨顿通过类比推理,提出基因在染色体上的假说

B.控制红眼和白眼的一对等位基因的遗传遵循分离定律

C.摩尔根通过假说演绎法证明了白眼基因只在X染色体上

D.摩尔根果蝇眼色杂交实验中,F2白眼雄果蝇的产生是由于基因突变

4.果蝇的灰身和黑身、长翅和残翅分别由等位基因B/b、D/d控制。已知这两对基因都位于常染色体上。现有一对基因型均为BbD的雌雄果蝇杂交,其中雌果蝇减数分裂产生卵细胞的种类及比例是Bd:BD:bd:bD=5:1:1:5.下列相关分析不正确的是( )

A.B/b、D/d位于一对同源染色体上,且在雌果蝇中B和d连锁,b和D连锁

B.雌果蝇体内有20%的卵原细胞在减数分裂过程中发生了交叉互换

C.若子代未出现bbdd个体,说明雄果蝇减数分裂过程中未发生交叉互换

D.若子代未出现bbdd个体,则子代中基因型为Bbdd的个体占1/24

5.下列关于DNA分子结构的叙述,正确的是( )

A.DNA分子两条链的方向是相反的

B.DNA分子的每一条链中A=T,G=C

C.每个碱基上均连接着一个磷酸和一个脱氧核糖

D.DNA分子一条链上相邻的碱基A与T通过氢键连接

6.将1个DNA双链都被15N标记的大肠杆菌放到只含14N的培养基中培养,然后在不同时刻收集大肠杆菌并提取DNA,通过密度梯度离心技术将15N15N -DNA、14N14N-DNA、14N14N-DNA分开。因DNA能够强烈地吸收紫外线,用紫外光源照射离心管,透过离心管在感光胶片上记录DNA带的位置就可以显示出离心管内不同密度的DNA带。假定1个DNA分子共含有m个碱基,其中有a个胸腺嘧啶,下列相关叙述正确的是( )

A.通常第2次复制后感光胶片上仍有15N15N-DNA的条带

B.感光胶片上可记录DNA条带的位置是因15N具有放射性

C.第n次复制需要游离的胞嘧定的数目是2n-2(m-2a)

D.复制后的DNA分配到两个子细胞时遵循基因分离定律

7.大多数tRNA为73~93个核苷酸折叠形成如图所示的三叶草形短链结构。相关叙述正确的是( )

A.不同于mRNA,tRNA是含有碱基对的双链结构

B.细胞中tRNA共64种,3’端是其结合氨基酸的部位

C.tRNA比mRNA短小

D.密码子与反密码子之间的碱基配对方式有:A-T、C-G、A-U

8.基因甲基化修饰的方式有:①启动子的甲基化,使启动子与基因阻遏蛋白结合;②启动子的甲基化,改变启动子在基因中的原始构型;③DNA序列在甲基化酶的作用下促进胞嘧啶脱氨,再甲基化变成胸腺嘧啶。下列叙述错误的是( )

A.这三种方式造成遗传性状的改变都属于表观遗传

B.方式①进行的基因甲基化修饰可能抑制基因的转录

C.方式③进行的基因甲基化修饰可能使翻译提前终止

D.生物性状的差异可能与相应基因甲基化程度有关

9.非编码RNA是一大类不编码蛋白质,但在细胞中起着调控作用的环状RNA分子,其调控失衡与一系列重大疾病的发生、发展相关。下列叙述错误的是( )

A.非编码RNA由DNA转录而来

B.非编码RNA分子中含有1个游离的磷酸基团

C.非编码RNA不能编码蛋白质可能是因为它缺乏起始密码子

D.非编码RNA可能与mRNA结合从而影响翻译过程,最终导致疾病的发生

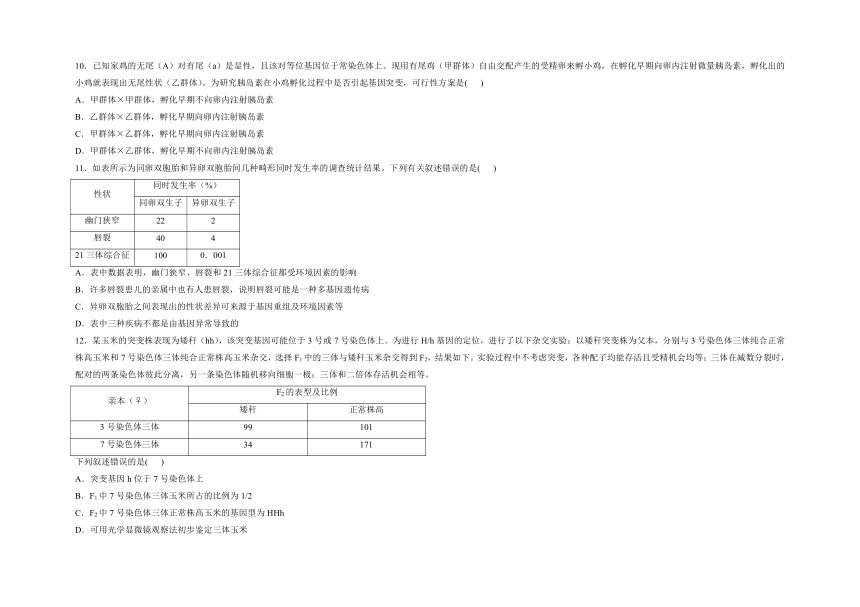

10.已知家鸡的无尾(A)对有尾(a)是显性,且该对等位基因位于常染色体上。现用有尾鸡(甲群体)自由交配产生的受精卵来孵小鸡,在孵化早期向卵内注射微量胰岛素,孵化出的小鸡就表现出无尾性状(乙群体)。为研究胰岛素在小鸡孵化过程中是否引起基因突变,可行性方案是( )

A.甲群体×甲群体,孵化早期不向卵内注射胰岛素

B.乙群体×乙群体,孵化早期向卵内注射胰岛素

C.甲群体×乙群体,孵化早期向卵内注射胰岛素

D.甲群体×乙群体,孵化早期不向卵内注射胰岛素

11.如表所示为同卵双胞胎和异卵双胞胎间几种畸形同时发生率的调查统计结果。下列有关叙述错误的是( )

性状 同时发生率(%)

同卵双生子 异卵双生子

幽门狭窄 22 2

唇裂 40 4

21三体综合征 100 0.001

A.表中数据表明,幽门狭窄、唇裂和21三体综合征都受环境因素的影响

B.许多唇裂患儿的亲属中也有人患唇裂,说明唇裂可能是一种多基因遗传病

C.异卵双胞胎之间表现出的性状差异可来源于基因重组及环境因素等

D.表中三种疾病不都是由基因异常导致的

12.某玉米的突变株表现为矮秆(hh),该突变基因可能位于3号或7号染色体上。为进行H/h基因的定位,进行了以下杂交实验:以矮秆突变株为父本,分别与3号染色体三体纯合正常株高玉米和7号染色体三体纯合正常株高玉米杂交,选择F1中的三体与矮秆玉米杂交得到F2,结果如下。实验过程中不考虑突变,各种配子均能存活且受精机会均等;三体在减数分裂时,配对的两条染色体彼此分离,另一条染色体随机移向细胞一极;三体和二倍体存活机会相等。

亲本(♀) F2的表型及比例

矮秆 正常株高

3号染色体三体 99 101

7号染色体三体 34 171

下列叙述错误的是( )

A.突变基因h位于7号染色体上

B.F1中7号染色体三体玉米所占的比例为1/2

C.F2中7号染色体三体正常株高玉米的基因型为HHh

D.可用光学显微镜观察法初步鉴定三体玉米

13.非洲干旱环境下生长的金合欢,是具有长达10厘米尖刺的高大树种,尖刺减少水分散失的同时又可抵御动物的啃食。长颈鹿有长达45厘米的舌头,柔软细长的舌头加上长长的脖子可以轻松吃到被尖刺覆盖的金合欢嫩叶。下列相关叙述错误的是( )

A.金合欢的尖刺和长颈鹿的长舌头都是生物适应性的表现

B.生物适应性的形成离不开遗传、变异与环境的相互作用

C.非洲干旱环境使金合欢出现适应性性状并遗传给后代

D.当环境发生改变后,长颈鹿的适应性有可能变得不适应

14.生活在美国南部的绿色蜥蜴善于奔跑猎食。当这一地区引入褐色蜥蜴后,褐色蜥蜴占据了森林地面上的地盘,把绿色蜥蜴赶到了树上生活。研究发现经过仅仅20年的时间,绿色蜥蜴就长出更大、黏性更强的护趾,帮助它们在更高处的领地上定居。据此推测下列有关说法正确的是( )

A.蜥蜴种群是发生进化的基本单位,突变和基因重组为其进化提供原材料

B.绿色蜥蜴为了适应环境而长出更大、黏性更强的护趾,其基因频率没有发生改变

C.绿色蜥蜴生活环境的改变导致其发生不定向变异

D.褐色蜥蜴的增长不受任何因素制约

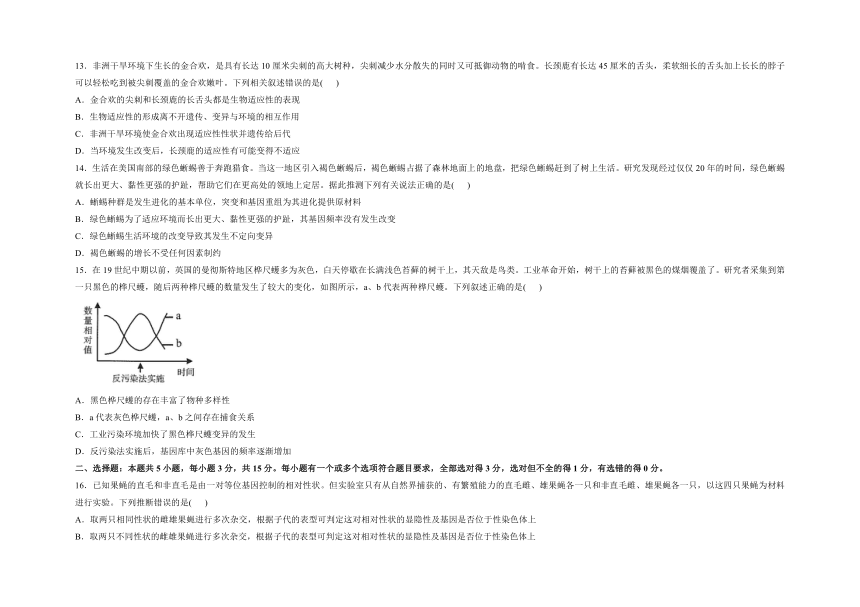

15.在19世纪中期以前,英国的曼彻斯特地区桦尺蠖多为灰色,白天停歇在长满浅色苔藓的树干上,其天敌是鸟类。工业革命开始,树干上的苔藓被黑色的煤烟覆盖了。研究者采集到第一只黑色的桦尺蠖,随后两种桦尺蠖的数量发生了较大的变化,如图所示,a、b代表两种桦尺蠖。下列叙述正确的是( )

A.黑色桦尺蠖的存在丰富了物种多样性

B.a代表灰色桦尺蠖,a、b之间存在捕食关系

C.工业污染环境加快了黑色桦尺蠖变异的发生

D.反污染法实施后,基因库中灰色基因的频率逐渐增加

二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。

16.已知果蝇的直毛和非直毛是由一对等位基因控制的相对性状。但实验室只有从自然界捕获的、有繁殖能力的直毛雌、雄果蝇各一只和非直毛雌、雄果蝇各一只,以这四只果蝇为材料进行实验。下列推断错误的是( )

A.取两只相同性状的雌雄果蝇进行多次杂交,根据子代的表型可判定这对相对性状的显隐性及基因是否位于性染色体上

B.取两只不同性状的雌雄果蝇进行多次杂交,根据子代的表型可判定这对相对性状的显隐性及基因是否位于性染色体上

C.若基因仅位于X染色体上,任取两只不同性状的雌雄果蝇进行多次杂交,根据子代的表型可判定这对相对性状的显隐性

D.若基因位于常染色体上,任取两只不同性状的雌雄果蝇进行多次杂交,根据子代的表型可判定这对相对性状的显隐性

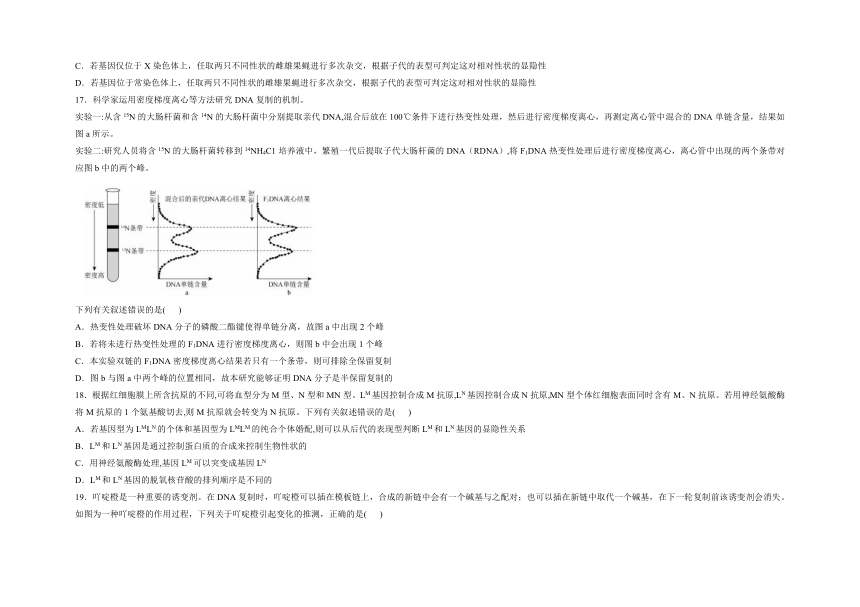

17.科学家运用密度梯度离心等方法研究DNA复制的机制。

实验一:从含15N的大肠杆菌和含14N的大肠杆菌中分别提取亲代DNA,混合后放在100℃条件下进行热变性处理,然后进行密度梯度离心,再测定离心管中混合的DNA单链含量,结果如图a所示。

实验二:研究人员将含15N的大肠杆菌转移到14NH4C1培养液中,繁殖一代后提取子代大肠杆菌的DNA(RDNA),将F1DNA热变性处理后进行密度梯度离心,离心管中出现的两个条带对应图b中的两个峰。

下列有关叙述错误的是( )

A.热变性处理破坏DNA分子的磷酸二酯键使得单链分离,故图a中出现2个峰

B.若将未进行热变性处理的F1DNA进行密度梯度离心,则图b中会出现1个峰

C.本实验双链的F1DNA密度梯度离心结果若只有一个条带,则可排除全保留复制

D.图b与图a中两个峰的位置相同,故本研究能够证明DNA分子是半保留复制的

18.根据红细胞膜上所含抗原的不同,可将血型分为M型、N型和MN型。LM基因控制合成M抗原,LN基因控制合成N抗原,MN型个体红细胞表面同时含有M、N抗原。若用神经氨酸酶将M抗原的1个氨基酸切去,则M抗原就会转变为N抗原。下列有关叙述错误的是( )

A.若基因型为LMLN的个体和基因型为LMLM的纯合个体婚配,则可以从后代的表现型判断LM和LN基因的显隐性关系

B.LM和LN基因是通过控制蛋白质的合成来控制生物性状的

C.用神经氨酸酶处理,基因LM可以突变成基因LN

D.LM和LN基因的脱氧核苷酸的排列顺序是不同的

19.吖啶橙是一种重要的诱变剂。在DNA复制时,吖啶橙可以插在模板链上,合成的新链中会有一个碱基与之配对;也可以插在新链中取代一个碱基,在下一轮复制前该诱变剂会消失。如图为一种吖啶橙的作用过程,下列关于吖啶橙引起变化的推测,正确的是( )

A.一个吖啶橙分子的插入会导致基因中碱基的缺失或者增添

B.多个吖啶橙分子的插入可能会导致相应蛋白质中只改变一个氨基酸

C.吖啶橙会导致染色体上基因的数目增加或者减少,引起染色体变异

D.吖啶橙不是组成DNA的基本单位,其引起的这种变化属于表观遗传

20.下列有关进化证据的叙述,正确的是( )

A.从植物化石推测它们的形态、结构和分类地位,古生物化石提供了最直接的证据

B.从蝙蝠、鲸、猫等动物的前肢骨骼的适应性分化中,为生物进化提供了胚胎学证据

C.从鱼类、鸟类、哺乳类动物的早期胚胎中均有鳃裂这一事实中,得到胚胎学的证据

D.从比较真核细胞内的细胞色素c氨基酸序列的差异性,推测生物之间的亲缘关系远近

三、非选择题:本题共5小题,共55分。

21.(10分)下图1是某动物原始生殖细胞分裂过程中染色体数目的变化曲线图,图2、图3分别为处于某个分裂时期的细胞示意图。回答下列相关问题∶

(1)图1包含的细胞分裂方式分别是________,图2 所示细胞处于图1中的_______(用字母表示)段。

(2)ab、ef段染色体数目加倍的原因是_______,图1中含有同源染色体的时间段是________(用字母表示)。

(3)图2与图 3 所示细胞分裂完成后形成的子细胞的差异是_________(答出一点即可),图 3 所示细胞最终形成的子细胞的基因型是___________。

(4)该动物的性别是________,判断的依据是______________。

22.(11分)阅读下面的科普文章,并回答问题。

生命“字母表”扩容--人类首次合成8碱基DNA

DNA的4碱基模式被认为是现今地球生命的基本存在形式,最近科学家将碱基的数量增加了一倍,首次合成出8个碱基的DNA。发表于《科学》杂志的这一研究成果表明,宇宙中或许存在其他生命形式。

合成生物学是从最基本的要素开始创造零部件,建立人工生命体系。生命体底层结构中最重要的“零部件”是构成DNA并储存遗传信息的碱基。

科学家通过调整G、C、A、T(见下图)的分子结构,合成出了相似的Z、P、S、B(见下图)四种碱基。碱基上的氢原子,会被对应的“拍档”身上的氮原子或氧原子吸引形成氢键进而结合为碱基对。通过调整这些分子,研究人员发现新碱基的配对方式为:Z-P和S-B。与天然的DNA相比,含Z和P的DNA链能够更好地与癌细胞结合。

研究人员制造了数百个合成DNA分子,发现新碱基可以按预期规则,与各自的“拍档”稳定成对。无论合成碱基在DNA中以何种顺序排列,都能保持DNA稳定的双螺旋结构。

新研究固然令人兴奋,但距离真正的8碱基合成基因系统还有很长的路,因为生命系统应该能完成自我延续,而现在8碱基DNA还需要人为地添加碱基和蛋白质来维持功能。离开实验室,8碱基DNA无法生存。

(1)DNA分子中__________和磷酸交替连接,排列在外侧,构成DNA的基本骨架。

(2)根据文中氢键的形成规则,在答题卡上用虚线- - -画出碱基ZP中的氢键。

(3)请你从DNA复制的条件与过程角度推测,8碱基DNA系统还不能实现自我延续的原因。

(4)综合文中信息,合成生物学的这项研究成果可应用于______________。

23.(12分)遗传印记是因亲本来源不同而导致等位基因表达差异的一种遗传现象,DNA甲基化是遗传印记重要的方式之一。印记是在配子发生过程、个体发育过程中获得的,在下一代配子形成时印记重建。如图为遗传印记对转基因鼠的Igf2基因(存在有功能型A和无功能型a两种基因)表达和传递影响的示意图,被甲基化的基因不能表达。

(1)雌配子中印记重建后,A基因碱基序列_____,表达水平发生可遗传变化的现象叫作_____。

(2)由图中配子形成过程中印记发生的机制,可以断定亲代雌鼠的A基因来自其_____(填“父方”“母方”或“不确定”),理由是_____。

(3)亲代雌、雄鼠的基因型均为Aa,但表型不同,原因是_____。

(4)亲代雌鼠与雄鼠杂交,子代小鼠的表现型及比例为_____。

24.(11分)某二倍体植物(2N=12)是闭花受粉植物,其杂种产量高、品质好、抗病性强。育种工作者培育出了某三体新品种(如图),该三体植株自交产生的F1可用以繁育杂种。同时还发现该类植物存在雄性不育株(即雄蕊发育异常,但雌蕊发育正常,能正常受精),研究人员欲利用这种雄性不育株繁育杂种。已知雄性可育基因为A,雄性不育基因为a,种子茶褐色基因为R,种子黄色基因为r(种子的颜色是从种皮透出的子叶的颜色,子叶由受精卵发育而来)。图示三体植株细胞中较短的染色体不能正常参与联会,在减数第一次分裂过程中随机移向细胞一极,含有较短染色体的雄配子不能完成受精过程。回答下列问题:

(1)鉴定F1中个体是否是三体最简捷的方法是_____。

(2)在杂交育种中,选择雄性不育植株作为母本的优势是不必进行_____。若要将F1作为实验材料来获得雄性不育植株,请设计实验,简要写出实验思路:_____。

(3)图示三体植株的细胞在减数分裂时可形成_____个正常的四分体。含有7条染色体的雄配子占全部雄配子的比例理论上为_____。

(4)进一步研究表明,图示三体植株自交,所结的种子中黄色种子占80%,且黄色种子发育成的植株均为雄性不育;其余为茶褐色种子,其发育成的植株为雄性可育。该结果说明三体植株产生的含有6条染色体和含有7条染色体的可育雌配子的比例是_____,这可能与较短的染色体在减数分裂时丢失有关。

25.(11分)随着生命科学技术的不断发展,物种形成、生物多样性发展机制的理论也在不断地发展与完善。如图是科学家利用果蝇所做的进化实验,两组实验仅喂养食物不同,其他饲养环境条件一致。

(1)第一期时,甲箱和乙箱中的全部果蝇属于_____(填“同一”或“不同”)种群。

(2)经过八代或更长时间之后,甲箱果蝇体色变深,乙箱果蝇体色不变。将甲、乙品系果蝇混养时,发现果蝇交配择偶时只选择同体色的果蝇进行交配。以此推断,本实验中甲、乙品系果蝇是否属于同一物种?_____(填“是”或“否”),理由是____。

(3)经过八代或更长时间后,两箱中的果蝇体色发生了很大的变化,请用现代综合进化理论解释这一现象出现的原因:两箱分养造成_____,当两箱中果蝇发生变异后,_____不同,导致_____发生改变,形成两个群体的体色差异很大。

(4)如表统计的是甲、乙两箱中果蝇部分等位基因[A/a、T(T1、T2)/t、E/e]中显性基因频率的数据:

世代 甲箱 乙箱

果蝇数 A T1 E 果蝇数 A T2 E

第一代 20只 100% 0 64% 20只 100% 0 65%

第四代 350只 89% 15% 64.8% 285只 97% 8% 65.5%

第七代 500只 67% 52% 65.2% 420只 96% 66% 65.8%

第十代 560只 61% 89% 65% 430只 95% 93% 65%

第七代时,甲、乙两箱果蝇的基因库可能较大的是_____;频率基本稳定的基因是_____,第十代时,甲箱中果蝇的该对等位基因杂合的个体出现的频率是_____%。

答案以及解析

1.答案:C

解析:A、后代母羽公鸡:雄羽公鸡=3:1,说明母羽鸡亲本基因型为Hh和Hh,A错误; B、F1母羽公鸡:雄羽公鸡=3:1,符合基因分离定律,说明雄羽公鸡不存在部分致死现象, B错误; C、F1母鸡隐性纯合子表现为显性性状,即母羽,C正确; D、根据题干比例可知,雄羽和母羽性状的遗传与性别有关,属于从性遗传,D错误故选:C。

2.答案:D

解析:A、根据上述分析可知,若控制黑色和长翅的纯合子致死,则F2中的黄色长翅的份数应为4而非2,且黄色残翅和黑色长翅中也应该有致死的个体,故子二代不符合题目所示2:3:3:1的表现,A错误; B、根据上述分析可知,若为配子致死,则应为雌雄配子中均出现AB配子致死现象,即F1产生的具有受精能力的雌、雄配子的种类应相同,B错误; C、若为雌雄配子中均出现AB配子致死现象,则子二代存在的基因型为6种,分别为1AAbb2Aabb、1aaBB、2aaBb、2AaBb、1aab,纯合子所占比例为3/9=1/3C错误; D、若为雌雄配子中均出现AB配子致死现象,则F2中黄色长翅个体基因型为AaBb,黑色残翅基因型为aabb,由于AB配子死亡,所以后代基因型和比例为Aabb:aaBb:aabb=l:l:1,分别对应黄色残翅、黑色长翅、黑色残翅,D正确。

故选:D。

3.答案:D

解析:A、萨顿通过类比推理,提出基因在染色体上的假说,A正确;

B、控制红眼和白眼的一对等位基因的遗传遵循分离定律,B正确;

C、摩尔根通过假说演绎法证明了白眼基因只在X染色体上,C正确;

D、摩尔根果蝇眼色杂交实验中,F2白眼雄果蝇的产生是由于F1母本提供了白眼基因,D错误。

故选D。

4.答案:B

解析:根据题干,雌果蝇减数分裂产生了四种卵细胞,比例是两多两少,可判断B/b、D/d两对等位基因位于一对同源染色体上,且B和d连锁,b和D连锁,A正确;雌果蝇减数分裂产生的卵细胞中BD、bd重组类型各占1/12,且发生交叉互换的卵原细胞产生的卵细胞的种类及比例是Bd:BD:bd:bD=1:1:1:1,各占1/4,故可判断发生交叉互换的卵原细胞占1/3,不发生交叉互换的占2/3,B错误;若子代未出现bbdd个体,说明雄果蝇减数分裂未产生bd的配子,即减数分裂过程中未发生交叉互换,C正确;若子代未出现bbdd个体,说明雄果蝇减数分裂未产生bd的配子,减数分裂过程中未发生交叉互换,产生的卵细胞种类及比例是Bd:bD=1:1,子代中基因型为Bbdd的个体占1/12×1/2=1/24,D正确。

5.答案:A

解析:A、DNA的两条链反向平行盘旋成双螺旋结构,A正确;

B、双链DNA中A=T,G=C,但每一条链中A和T,G和C不一定相等,B错误;

C、DNA分子中碱基与脱氧核糖相连,不与磷酸基团相连,C错误;

D、DNA分子一条链上相邻的碱基A与T通过脱氧核糖——磷酸——脱氧核糖连接,D错误。

故选A。

6.答案:C

解析:A、第2次复制后感光胶片上无有15N15N-DNA的条带,A错误; B、感光胶片上可以记录DNA带的位置是因为DNA能够强烈地吸收紫外线,B错误; C、因为该DNA分子共含有m个碱基,其中有a个胸腺嘧啶,则该DNA分子中含有胞嘧啶为(m-2a)×1/2个,故第n次复制需要消耗游离的胞嘧啶的数目是2n-1(m-2a)×1/2=2n-2(m-2a),C正确; D、基因分离定律的实质是减数分裂过程中,等位基因随着同源染色体的分开而分离;而DNA复制后分配到两个子细胞属于着丝点分裂,其上的基因是复制关系,不遵循基因分离定律,D错误。

故选:C。

7.答案:C

解析:A、tRNA是三叶草型,其部分碱基可以配对形成氢键,但tRNA和mRNA一样是单链结构,A错误; B、密码子共有64种,其中有3种是终止密码子,不编码任何氨基酸,每种tRNA只有一个反密码子,即tRNA有61种,B错误; C、tRNA分子是三叶草形状的单链结构,一般比mRNA小得多,其平行部位存在碱基互补配对现象,C正确; D、密码子与反密码子之间的碱基配对方式有:U-A、G-C、C-G、A-U,D错误。

故选:C。

8.答案:A

解析:A、表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,但方式③中发生了碱基的改变,不属于表观遗传,A错误; B、启动子能活化RNA聚合酶,使之与模板DNA准确的结合并具有转录起始的特异性,方式①启动子的甲基化,使启动子与基因阻遏蛋白结合,可能抑制基因的转录,B正确; C、DNA分子甲基化可影响基因的表达,DNA序列在甲基化酶的作用下促进胞嘧啶脱氨,再甲基化变成胸腺嘧啶,即DNA上一个碱基发生改变,可能导致mRNA上密码子变成终止密码子,可能使翻译提前终止,C正确; D、由于DNA甲基化是生物体调控基因表达的重要机制,因此可推测生物性状的差异可能与相应基因甲基化程度有关,D正确。

故选:A。

9.答案:B

解析:A、非编码RNA也属于RNA,是由DNA转录而来的,A正确; B、非编码RNA为环状RNA分子,无游离的磷酸基团,B错误; C、非编码RNA与mRNA一样,也是由4种核糖核苷酸构成的,其中也含有碱基,其不能编码蛋白质可能是因为缺乏起始密码子无法与核糖体结合进行翻译,C正确; D、由上述分析可知,非编码RNA中含有碱基,可以与链状的mRNA通过碱基互补配对结合,从而影响翻译过程,导致疾病的发生,D正确。

故选:B。

10.答案:D

解析:本题考查基因的分离定律及假说—演绎法。由题意可知,欲探究乙群体无尾鸡是否含有基因A,根据假说—演绎法的实验步骤应该采用测交的方法,即甲群体×乙群体,排除环境因素影响,孵化早期不向卵内注射胰岛素,如果F1出现无尾,那么说明胰岛素在小鸡孵化过程中引起了基因突变。如果F1全为有尾,说明胰岛素在小鸡孵化过程中没有引起基因突变,故选D。

11.答案:A

解析:同卵双胞胎是由一个受精卵发育而来的,遗传物质相同,而唇裂和幽门狭窄在同卵双生子中同时患病概率不是100%,说明二者既受遗传物质控制又受环境影响,而21三体综合征在同卵双生子中同时发生率为100%,说明几乎不受环境因素的影响,A错误;多基因遗传病常表现出家族性聚集现象,易受环境因素的影响,在群体中的发病率较高,B正确;异卵双胞胎之间表现出的性状差异可来源于基因重组和环境因素等,C正确;21三体综合征是21号染色体多了一条,并不是基因异常导致的,D正确。

12.答案:C

解析:解题思路——设H/h基因位于x号染色体上,结合题干信息分析如下:

结合题表分析,当母本为3号染色体三体时,F2的表现型及比例为矮秆:正常株高=99:101≈1:1,与图中F2的比例不符,故突变基因h不在3号染色体上。当母本为7号染色体三体时,F2的表现型及比例为矮秆:正常株高=34:171≈1:5,与图中F2的比例相符,则突变基因h位于7号染色体上。由上述分析可知,突变基因h位于7号染色体上,A正确。亲本HHH所产生的配子类型及比例为HH:H=1:1,则F1的基因型及比例为HHh:Hh=1:1,故F1中三体所占比例为1/2,B正确。结合上述分析可知,F2中正常株高玉米的基因型为Hh、HHh或Hhh,C错误。三体的形成属于染色体数目变异,在光学显微镜下可观察到,故可用光学显微镜观察法初步鉴定三体玉米,D正确。

13.答案:C

解析:A、金合欢的尖刺减少水分散失的同时又可抵御动物的啃食,能够让自己生存下来,长颈鹿柔软细长的舌头加上长长的脖子可以轻松吃到被尖刺覆盖的金合欢嫩叶,因此金合欢的尖刺和长颈鹿的长舌头都是生物适应性的表现,A正确; B、适应是环境与生物相互作用、协同进化的结果,适应的形成离不开可遗传的有利变异与环境的定向选择作用,B正确; C、金合欢出现适应性性状并不是非洲干旱环境导致的,非洲干旱环境起到选择作用,C错误D、当环境发生改变后,如果不再是干旱环境,金合欢的尖刺变短甚至退化,长颈鹿的长舌头和长脖子有可能变得不适应,D正确。

故选:C。

14.答案:A

解析:种群是生物进化的基本单位,引入褐色蜥蜴20年后,绿色蜥蜴种群是发生进化的基本单位,A正确;绿色蜥蜴为了适应环境而长出更大、黏性更强的护趾,其基因频率发生了改变,B错误;绿色蜥蜴生活环境的改变只是起到选择作用,绿色蜥蜴可能因为基因突变产生适应环境的变异,C错误;褐色蜥蜴种群的增长受到自然资源、天敌等因素的限制,D错误。

15.答案:D

解析:A、灰色桦尺蠖与黑色桦尺蠖没有出现生殖隔离为同一物种,不能体现物种的多样性,A错误;

B、工业革命开始,树干上的苔藓被黑色的煤烟覆盖了,黑色桦尺蠖更容易生存下来,其数量会增多,故a代表灰色桦尺蠖,b代表黑色桦尺蠖,a、b是同一物种,两者之间不存在捕食关系,B错误;

C、基因突变是不定向的,黑色桦尺蠖的变异类型在工业污染环境之前就出现了,C错误;

D、反污染法实施后,灰色桦尺蠖更适合在当地环境中生存,不宜被天敌发现,所以存活下来,繁殖自己的后代,基因库中灰色基因的频率逐渐增加,D正确。

故选D。

16.答案:ABD

解析:取两只相同性状的雌雄果蝇进行多次杂交,若亲本都是纯合子,子代表型与亲本相同,根据子代的表型不可判定这对相对性状的显隐性及基因在染色体上的位置,A错误;取两只不同性状的雌雄果蝇进行多次杂交,若亲本为一杂合子和一隐性纯合子,根据子代的表型不可判定这对相对性状的显隐性及基因在染色体上的位置,B错误;若基因仅位于X染色体上,任取两只不同性状的雌雄果蝇进行多次杂交,根据子代的表型可判定这对相对性状的显隐性,C正确;若基因位于常染色体上,任取两只不同性状的雌雄果蝇进行多次杂交,若亲本为一杂合子和一隐性纯合子,根据子代的表型不可判定这对相对性状的显隐性,D错误。

17.答案:AD

解析:DNA分子中碱基对之间以氢键相连,热变性处理导致DNA分子中碱基对之间的氢键发生断裂,A项错误。F1DNA全为杂合链,若将未进行热变性处理的F1DNA进行密度梯度离心,则离心管中只出现一个条带,B项正确。如果为全保留复制,则双链的F1DNA中,一个DNA分子的两条链都是14N,另一个DNA分子的两条链都是15N,无论是否热变性,密度梯度离心结果均有2个条带;若不进行热变性处理的情况下双链的F1DNA密度梯度离心结果只有一个条带,则可以排除“全保留复制”,C项正确。图b与图a中两个峰的位置相同,说明F1DNA中既有14N又有15N的单链,但不能排除“全保留复制”(因为全保留复制的情况下,也会出现与图a相同的两个峰),故本研究中的两个实验不能够证明DNA分子是半保留复制,D项错误。

18.答案:AC

解析:本题考查基因相关知识的综合运用。A项中后代表现型为M型、MN型,比例为1:1,不能通过后代表现型判断LM、LN基因的显隐性关系,且由题意可知,MN型个体红细胞表面同时含有M、N抗原,说明LM和LN这两个基因间不存在显隐性关系,表现为共显性,A错误;由题干信息可知,LM和LN基因分别控制合成M和N抗原,进而控制个体血型,体现了基因通过控制蛋白质的合成来控制生物的性状,B正确;用神经氨酸酶将M抗原的1个氨基酸切去,M抗原转变为N抗原,该过程改变的不是基因,C错误;LM和LN基因是等位基因,它们的脱氧核苷酸排列顺序是不同的,D正确。

19.答案:AB

解析:结合题意可知,吖啶橙若插在模板链上,则合成的新链中要有一个碱基与之配对,该过程中发生的是碱基的增添,吖啶橙也可以插在新链中取代一个碱基,在下一轮复制前该诱变剂会消失,则下一轮复制时有一条子链会出现碱基的缺失,A正确;由于插入位置无法确定,且一个密码子含有三个碱基,故多个吖啶橙分子的插入可能会导致相应蛋白质中只改变一个氨基酸(如缺失肽链最末尾的氨基酸),B正确;吖啶橙可能引起DNA分子中碱基的增添或缺失,导致基因突变,一般不会引起基因数目增减,C错误;表观遗传是指生物体基因的碱基序列保持不变,而表型发生可遗传变化的现象,而吖啶橙会引起基因中碱基的增添或缺失,故不属于表观遗传,D错误。

20.答案:ACD

解析:A、从植物化石推测它们的形态、结构和分类地位,古生物化石提供了最直接的证据,A正确;

B、胚胎学证据:①人和鱼的胚胎在发育早期都出现鳃裂和尾;②人和其它脊椎动物在胚胎发育早期都有彼此相似的阶段,B错误;

C、从鱼类、鸟类、哺乳类动物的早期胚胎中均有鳃裂这一事实中,得到胚胎学的证据,C正确;

D、对细胞色素c的一级结构,并进行比较,结果发在进化上亲缘关系越近,其顺序同源性越大,D正确。

故选ACD。

21.答案:(1)有丝分裂和减数分裂 ab

(2)着丝粒分裂,一条染色体上的两条姐妹染色单体变成两条染色体 Od

(3)染色体的数目不同、图3所示细胞形成的子细胞无同源染色体、DNA的数量不同 AB、aB、Ab、ab

(4)雄性 图3 所示细胞处于减数第一次分裂后期,细胞质均等分裂

解析:(1)根据分析可知,图1细胞包含有丝分裂和减数分裂。图2细胞为有丝分裂后期,染色体数目加倍,对应图1中ab段。

(2)ab、ef段染色体数目加倍的原因都是由于着丝点的分裂,一条染色体上的两条姐妹染色单体变成两条染色体。同源染色体存在于有丝分裂和减数第一次分裂过程中,所以图1中含有同源染色体的时间段是Od段。

(3)图2细胞分裂形成的子细胞所含染色体数与体细胞相同,含4条染色体,且细胞内含有同源染色体,而图3细胞分裂形成的子细胞不含同源染色体,细胞内的染色体数为体细胞的一半,即含有2条染色体。图3所示细胞发生了交叉互换,所以最终形成的子细胞的基因型是ab、Ab、AB、aB。

(4)根据图3细胞为减数第一次分裂后期,且细胞质均等分裂,可知该动物的性别为雄性。

22.答案:(1)脱氧核糖

(2)

(3)DNA自我复制需要DNA聚合酶,天然体系里没有与8碱基DNA对应的DNA聚合酶;8碱基DNA需要人为地添加碱基和蛋白质来维持功能。

(4)样例:新碱基的发现,为探寻外星生命提供了新的思路;碱基数目增加意味着可以储存更多的遗传信息;治疗癌症。

解析:(1)DNA分子中脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成DNA的基本骨架。

(3)DNA复制需要解旋酶,DNA聚合酶,能量,还有DNA的基本单位脱氧核苷酸。从这个角度考虑,8碱基DNA系统还不能实现自我延续的原因是DNA自我复制需要DNA聚合酶,天然体系里没有与8碱基DNA对应的DNA聚合酶;8碱基DNA需要人为地添加碱基和蛋白质来维持功能。

(4)综合文中信息,“宇宙中或许存在其他生命形式”,““零部件”是构成DNA并储存遗传信息的碱基”,“天然的DNA相比,含Z和P的DNA链能够更好地与癌细胞结合”,可推测合成生物学的这项研究成果可应用于新碱基的发现,为探寻外星生命提供了新的思路;碱基数目增加意味着可以储存更多的遗传信息;治疗癌症。

23.答案:(1)保持不变;表观遗传

(2)父方;雄配子中印记重建使A基因去甲基化,雌配子中印记重建使A基因甲基化,雌鼠的A基因未甲基化

(3)体细胞里发生甲基化的基因不同,且甲基化的基因不能表达

(4)生长正常鼠︰生长缺陷鼠=1︰1

解析:(1)雌配子中印记重建后,A基因发生甲基化,但甲基化并不改变基因的碱基序列。基因甲基化使表达水平发生可遗传变化的现象叫作表观遗传。

(2)雌鼠的A基因未甲基化,雄配子中印记重建使A基因去甲基化,雌配子中印记重建使A基因甲基化,所以可以断定雌鼠的A基因来自它的父方。

(3)由题意可知,雌、雄小鼠体细胞里发生甲基化的基因不同,且甲基化的基因不能表达,所以图中雌、雄鼠的基因型均为Aa,但表型不同。

(4)图中雌鼠与雄鼠杂交,雌配子中A和a基因均甲基化,而雄配子中A和a基因未甲基化,因此杂交后子代小鼠的表型及比例为生长正常鼠︰生长缺陷鼠=1︰1。

24.答案:(1)观察种子颜色

(2)人工去雄;选择F1中茶褐色的种子种植后使其进行自交

(3)6;1/2

(4)4:1

解析:(1)三体植株含有R基因,鉴定F1中个体是否是三体最简捷的方法是在其还是种子时观察种子的颜色,茶褐色种子会生长发育成三体植株。

(2)该二倍体植物(2N=12)是闭花受粉植物,选择雄性不育植株作为母本,则不需要进行人工去雄处理。以F1为实验材料,若欲继续获得新一代的雄性不育植株,可选择茶褐色(MsmsmsRrr)的种子种植后进行自交,可以获得雄性不育系(msmsrr)。

(3)由于正常体细胞中含有12条染色体,该三体植株的体细胞中多了一条较短的染色体,因为较短的染色体不能正常配对,因此在减数分裂时能形成6个正常的四分体;减数第一次分裂后期同源染色体分离,由于较短的染色体随机移向一极,因此含有7条染色体的雄配子占全部雄配子的比例为1/2。

(4)根据题意,该植株的基因型为MsmsmsRrr,产生的配子基因型为msr和MsmsRr,其中,msr是正常的配子,MsmsRr是异常的配子,不能和雌配子结合,则雄性个体产生的配子只有msr能与雌配子结合,两种雌配子的种类为msr和MsmsRr,则受精卵基因型为msmsrr和MsmsmsRrr,表现型为黄色雄性不育和茶褐色雄性可育。由于80%为黄色雄性不育,其余为茶褐色雄性可育,因此,含有6条染色体和含有7条染色体的可育雌配子的比例4:1,这可能与较短的染色体在减数分裂时的丢失有关。

25.答案:(1)不同

(2)否;甲、乙品系果蝇交配时只选择与同体色果蝇交配,两品系果蝇之间出现了生殖隔离现象

(3)地理隔离(而不能进行基因交流);食物与选择;基因频率

(4)甲;E;45.5

解析:(1)第一期时,甲箱和乙箱中的果蝇被箱子分隔开,属于两个种群。

(2)由题意可知,经过八代或更长时间之后,甲、乙品系果蝇再混养时,果蝇交配择偶时只选择与同体色个体进行交配,两品系的果蝇都只和同品系的果蝇交配,即两品系果蝇之间产生了生殖隔离,属于两个物种。

(3)两箱分养造成了地理隔离,不同种群间不能进行基因交流,各箱中的基因频率向不同方向改变,最终形成的两品系体色差异很大。

(4)分析第七代时甲箱和乙箱的果蝇数量可知,甲的种群数量较大,因此甲箱果蝇的种群基因库可能较大。分析表格中信息可知,E基因频率在不同世代之间的变化不大,最稳定;第十代时,甲箱中E的基因频率为65%,则e的基因频率为35%,因此该对等位基因杂合的个体出现的频率是2×65%×35%=45.5%。

生物试题 2023.6

一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.鸡的雄羽和母羽由常染色体上一对基因(H/h)控制,母鸡只有母羽一种表现型。表现型均为母羽的亲本交配,F1母羽母鸡:母羽公鸡:雄羽公鸡=4:3:1。据此判断( )

A.母羽鸡亲本基因型为Hh和hh B.F1雄羽公鸡存在部分致死现象

C.F1母鸡隐性纯合子表现为显性性状 D.雄羽和母羽性状的遗传与性别无关

2.某昆虫体色的黄色对黑色为显性,翅形的长翅对残翅为显性,两种性状受两对独立遗传的等位基因控制。现有两纯合亲本杂交得F1,F1雌雄个体间相互交配得F2,F2的表现型及比例为黄色长翅:黄色残翅:黑色长翅:黑色残翅=2:3:3:1,下列相关分析,正确的是( )

A.该昆虫种群中存在控制黄色和长翅的基因纯合致死现象

B.F1产生的具有受精能力的雌、雄配子的种类不同

C.F2个体存在5种基因型,其中纯合子所占比例为1/3

D.F2黄色长翅个体与黑色残翅个体杂交后代有3种表现型且比例为1:1:1

3.摩尔根通过果蝇眼色的杂交实验证明了萨顿的假说,下列相关叙述错误的是( )

A.萨顿通过类比推理,提出基因在染色体上的假说

B.控制红眼和白眼的一对等位基因的遗传遵循分离定律

C.摩尔根通过假说演绎法证明了白眼基因只在X染色体上

D.摩尔根果蝇眼色杂交实验中,F2白眼雄果蝇的产生是由于基因突变

4.果蝇的灰身和黑身、长翅和残翅分别由等位基因B/b、D/d控制。已知这两对基因都位于常染色体上。现有一对基因型均为BbD的雌雄果蝇杂交,其中雌果蝇减数分裂产生卵细胞的种类及比例是Bd:BD:bd:bD=5:1:1:5.下列相关分析不正确的是( )

A.B/b、D/d位于一对同源染色体上,且在雌果蝇中B和d连锁,b和D连锁

B.雌果蝇体内有20%的卵原细胞在减数分裂过程中发生了交叉互换

C.若子代未出现bbdd个体,说明雄果蝇减数分裂过程中未发生交叉互换

D.若子代未出现bbdd个体,则子代中基因型为Bbdd的个体占1/24

5.下列关于DNA分子结构的叙述,正确的是( )

A.DNA分子两条链的方向是相反的

B.DNA分子的每一条链中A=T,G=C

C.每个碱基上均连接着一个磷酸和一个脱氧核糖

D.DNA分子一条链上相邻的碱基A与T通过氢键连接

6.将1个DNA双链都被15N标记的大肠杆菌放到只含14N的培养基中培养,然后在不同时刻收集大肠杆菌并提取DNA,通过密度梯度离心技术将15N15N -DNA、14N14N-DNA、14N14N-DNA分开。因DNA能够强烈地吸收紫外线,用紫外光源照射离心管,透过离心管在感光胶片上记录DNA带的位置就可以显示出离心管内不同密度的DNA带。假定1个DNA分子共含有m个碱基,其中有a个胸腺嘧啶,下列相关叙述正确的是( )

A.通常第2次复制后感光胶片上仍有15N15N-DNA的条带

B.感光胶片上可记录DNA条带的位置是因15N具有放射性

C.第n次复制需要游离的胞嘧定的数目是2n-2(m-2a)

D.复制后的DNA分配到两个子细胞时遵循基因分离定律

7.大多数tRNA为73~93个核苷酸折叠形成如图所示的三叶草形短链结构。相关叙述正确的是( )

A.不同于mRNA,tRNA是含有碱基对的双链结构

B.细胞中tRNA共64种,3’端是其结合氨基酸的部位

C.tRNA比mRNA短小

D.密码子与反密码子之间的碱基配对方式有:A-T、C-G、A-U

8.基因甲基化修饰的方式有:①启动子的甲基化,使启动子与基因阻遏蛋白结合;②启动子的甲基化,改变启动子在基因中的原始构型;③DNA序列在甲基化酶的作用下促进胞嘧啶脱氨,再甲基化变成胸腺嘧啶。下列叙述错误的是( )

A.这三种方式造成遗传性状的改变都属于表观遗传

B.方式①进行的基因甲基化修饰可能抑制基因的转录

C.方式③进行的基因甲基化修饰可能使翻译提前终止

D.生物性状的差异可能与相应基因甲基化程度有关

9.非编码RNA是一大类不编码蛋白质,但在细胞中起着调控作用的环状RNA分子,其调控失衡与一系列重大疾病的发生、发展相关。下列叙述错误的是( )

A.非编码RNA由DNA转录而来

B.非编码RNA分子中含有1个游离的磷酸基团

C.非编码RNA不能编码蛋白质可能是因为它缺乏起始密码子

D.非编码RNA可能与mRNA结合从而影响翻译过程,最终导致疾病的发生

10.已知家鸡的无尾(A)对有尾(a)是显性,且该对等位基因位于常染色体上。现用有尾鸡(甲群体)自由交配产生的受精卵来孵小鸡,在孵化早期向卵内注射微量胰岛素,孵化出的小鸡就表现出无尾性状(乙群体)。为研究胰岛素在小鸡孵化过程中是否引起基因突变,可行性方案是( )

A.甲群体×甲群体,孵化早期不向卵内注射胰岛素

B.乙群体×乙群体,孵化早期向卵内注射胰岛素

C.甲群体×乙群体,孵化早期向卵内注射胰岛素

D.甲群体×乙群体,孵化早期不向卵内注射胰岛素

11.如表所示为同卵双胞胎和异卵双胞胎间几种畸形同时发生率的调查统计结果。下列有关叙述错误的是( )

性状 同时发生率(%)

同卵双生子 异卵双生子

幽门狭窄 22 2

唇裂 40 4

21三体综合征 100 0.001

A.表中数据表明,幽门狭窄、唇裂和21三体综合征都受环境因素的影响

B.许多唇裂患儿的亲属中也有人患唇裂,说明唇裂可能是一种多基因遗传病

C.异卵双胞胎之间表现出的性状差异可来源于基因重组及环境因素等

D.表中三种疾病不都是由基因异常导致的

12.某玉米的突变株表现为矮秆(hh),该突变基因可能位于3号或7号染色体上。为进行H/h基因的定位,进行了以下杂交实验:以矮秆突变株为父本,分别与3号染色体三体纯合正常株高玉米和7号染色体三体纯合正常株高玉米杂交,选择F1中的三体与矮秆玉米杂交得到F2,结果如下。实验过程中不考虑突变,各种配子均能存活且受精机会均等;三体在减数分裂时,配对的两条染色体彼此分离,另一条染色体随机移向细胞一极;三体和二倍体存活机会相等。

亲本(♀) F2的表型及比例

矮秆 正常株高

3号染色体三体 99 101

7号染色体三体 34 171

下列叙述错误的是( )

A.突变基因h位于7号染色体上

B.F1中7号染色体三体玉米所占的比例为1/2

C.F2中7号染色体三体正常株高玉米的基因型为HHh

D.可用光学显微镜观察法初步鉴定三体玉米

13.非洲干旱环境下生长的金合欢,是具有长达10厘米尖刺的高大树种,尖刺减少水分散失的同时又可抵御动物的啃食。长颈鹿有长达45厘米的舌头,柔软细长的舌头加上长长的脖子可以轻松吃到被尖刺覆盖的金合欢嫩叶。下列相关叙述错误的是( )

A.金合欢的尖刺和长颈鹿的长舌头都是生物适应性的表现

B.生物适应性的形成离不开遗传、变异与环境的相互作用

C.非洲干旱环境使金合欢出现适应性性状并遗传给后代

D.当环境发生改变后,长颈鹿的适应性有可能变得不适应

14.生活在美国南部的绿色蜥蜴善于奔跑猎食。当这一地区引入褐色蜥蜴后,褐色蜥蜴占据了森林地面上的地盘,把绿色蜥蜴赶到了树上生活。研究发现经过仅仅20年的时间,绿色蜥蜴就长出更大、黏性更强的护趾,帮助它们在更高处的领地上定居。据此推测下列有关说法正确的是( )

A.蜥蜴种群是发生进化的基本单位,突变和基因重组为其进化提供原材料

B.绿色蜥蜴为了适应环境而长出更大、黏性更强的护趾,其基因频率没有发生改变

C.绿色蜥蜴生活环境的改变导致其发生不定向变异

D.褐色蜥蜴的增长不受任何因素制约

15.在19世纪中期以前,英国的曼彻斯特地区桦尺蠖多为灰色,白天停歇在长满浅色苔藓的树干上,其天敌是鸟类。工业革命开始,树干上的苔藓被黑色的煤烟覆盖了。研究者采集到第一只黑色的桦尺蠖,随后两种桦尺蠖的数量发生了较大的变化,如图所示,a、b代表两种桦尺蠖。下列叙述正确的是( )

A.黑色桦尺蠖的存在丰富了物种多样性

B.a代表灰色桦尺蠖,a、b之间存在捕食关系

C.工业污染环境加快了黑色桦尺蠖变异的发生

D.反污染法实施后,基因库中灰色基因的频率逐渐增加

二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。

16.已知果蝇的直毛和非直毛是由一对等位基因控制的相对性状。但实验室只有从自然界捕获的、有繁殖能力的直毛雌、雄果蝇各一只和非直毛雌、雄果蝇各一只,以这四只果蝇为材料进行实验。下列推断错误的是( )

A.取两只相同性状的雌雄果蝇进行多次杂交,根据子代的表型可判定这对相对性状的显隐性及基因是否位于性染色体上

B.取两只不同性状的雌雄果蝇进行多次杂交,根据子代的表型可判定这对相对性状的显隐性及基因是否位于性染色体上

C.若基因仅位于X染色体上,任取两只不同性状的雌雄果蝇进行多次杂交,根据子代的表型可判定这对相对性状的显隐性

D.若基因位于常染色体上,任取两只不同性状的雌雄果蝇进行多次杂交,根据子代的表型可判定这对相对性状的显隐性

17.科学家运用密度梯度离心等方法研究DNA复制的机制。

实验一:从含15N的大肠杆菌和含14N的大肠杆菌中分别提取亲代DNA,混合后放在100℃条件下进行热变性处理,然后进行密度梯度离心,再测定离心管中混合的DNA单链含量,结果如图a所示。

实验二:研究人员将含15N的大肠杆菌转移到14NH4C1培养液中,繁殖一代后提取子代大肠杆菌的DNA(RDNA),将F1DNA热变性处理后进行密度梯度离心,离心管中出现的两个条带对应图b中的两个峰。

下列有关叙述错误的是( )

A.热变性处理破坏DNA分子的磷酸二酯键使得单链分离,故图a中出现2个峰

B.若将未进行热变性处理的F1DNA进行密度梯度离心,则图b中会出现1个峰

C.本实验双链的F1DNA密度梯度离心结果若只有一个条带,则可排除全保留复制

D.图b与图a中两个峰的位置相同,故本研究能够证明DNA分子是半保留复制的

18.根据红细胞膜上所含抗原的不同,可将血型分为M型、N型和MN型。LM基因控制合成M抗原,LN基因控制合成N抗原,MN型个体红细胞表面同时含有M、N抗原。若用神经氨酸酶将M抗原的1个氨基酸切去,则M抗原就会转变为N抗原。下列有关叙述错误的是( )

A.若基因型为LMLN的个体和基因型为LMLM的纯合个体婚配,则可以从后代的表现型判断LM和LN基因的显隐性关系

B.LM和LN基因是通过控制蛋白质的合成来控制生物性状的

C.用神经氨酸酶处理,基因LM可以突变成基因LN

D.LM和LN基因的脱氧核苷酸的排列顺序是不同的

19.吖啶橙是一种重要的诱变剂。在DNA复制时,吖啶橙可以插在模板链上,合成的新链中会有一个碱基与之配对;也可以插在新链中取代一个碱基,在下一轮复制前该诱变剂会消失。如图为一种吖啶橙的作用过程,下列关于吖啶橙引起变化的推测,正确的是( )

A.一个吖啶橙分子的插入会导致基因中碱基的缺失或者增添

B.多个吖啶橙分子的插入可能会导致相应蛋白质中只改变一个氨基酸

C.吖啶橙会导致染色体上基因的数目增加或者减少,引起染色体变异

D.吖啶橙不是组成DNA的基本单位,其引起的这种变化属于表观遗传

20.下列有关进化证据的叙述,正确的是( )

A.从植物化石推测它们的形态、结构和分类地位,古生物化石提供了最直接的证据

B.从蝙蝠、鲸、猫等动物的前肢骨骼的适应性分化中,为生物进化提供了胚胎学证据

C.从鱼类、鸟类、哺乳类动物的早期胚胎中均有鳃裂这一事实中,得到胚胎学的证据

D.从比较真核细胞内的细胞色素c氨基酸序列的差异性,推测生物之间的亲缘关系远近

三、非选择题:本题共5小题,共55分。

21.(10分)下图1是某动物原始生殖细胞分裂过程中染色体数目的变化曲线图,图2、图3分别为处于某个分裂时期的细胞示意图。回答下列相关问题∶

(1)图1包含的细胞分裂方式分别是________,图2 所示细胞处于图1中的_______(用字母表示)段。

(2)ab、ef段染色体数目加倍的原因是_______,图1中含有同源染色体的时间段是________(用字母表示)。

(3)图2与图 3 所示细胞分裂完成后形成的子细胞的差异是_________(答出一点即可),图 3 所示细胞最终形成的子细胞的基因型是___________。

(4)该动物的性别是________,判断的依据是______________。

22.(11分)阅读下面的科普文章,并回答问题。

生命“字母表”扩容--人类首次合成8碱基DNA

DNA的4碱基模式被认为是现今地球生命的基本存在形式,最近科学家将碱基的数量增加了一倍,首次合成出8个碱基的DNA。发表于《科学》杂志的这一研究成果表明,宇宙中或许存在其他生命形式。

合成生物学是从最基本的要素开始创造零部件,建立人工生命体系。生命体底层结构中最重要的“零部件”是构成DNA并储存遗传信息的碱基。

科学家通过调整G、C、A、T(见下图)的分子结构,合成出了相似的Z、P、S、B(见下图)四种碱基。碱基上的氢原子,会被对应的“拍档”身上的氮原子或氧原子吸引形成氢键进而结合为碱基对。通过调整这些分子,研究人员发现新碱基的配对方式为:Z-P和S-B。与天然的DNA相比,含Z和P的DNA链能够更好地与癌细胞结合。

研究人员制造了数百个合成DNA分子,发现新碱基可以按预期规则,与各自的“拍档”稳定成对。无论合成碱基在DNA中以何种顺序排列,都能保持DNA稳定的双螺旋结构。

新研究固然令人兴奋,但距离真正的8碱基合成基因系统还有很长的路,因为生命系统应该能完成自我延续,而现在8碱基DNA还需要人为地添加碱基和蛋白质来维持功能。离开实验室,8碱基DNA无法生存。

(1)DNA分子中__________和磷酸交替连接,排列在外侧,构成DNA的基本骨架。

(2)根据文中氢键的形成规则,在答题卡上用虚线- - -画出碱基ZP中的氢键。

(3)请你从DNA复制的条件与过程角度推测,8碱基DNA系统还不能实现自我延续的原因。

(4)综合文中信息,合成生物学的这项研究成果可应用于______________。

23.(12分)遗传印记是因亲本来源不同而导致等位基因表达差异的一种遗传现象,DNA甲基化是遗传印记重要的方式之一。印记是在配子发生过程、个体发育过程中获得的,在下一代配子形成时印记重建。如图为遗传印记对转基因鼠的Igf2基因(存在有功能型A和无功能型a两种基因)表达和传递影响的示意图,被甲基化的基因不能表达。

(1)雌配子中印记重建后,A基因碱基序列_____,表达水平发生可遗传变化的现象叫作_____。

(2)由图中配子形成过程中印记发生的机制,可以断定亲代雌鼠的A基因来自其_____(填“父方”“母方”或“不确定”),理由是_____。

(3)亲代雌、雄鼠的基因型均为Aa,但表型不同,原因是_____。

(4)亲代雌鼠与雄鼠杂交,子代小鼠的表现型及比例为_____。

24.(11分)某二倍体植物(2N=12)是闭花受粉植物,其杂种产量高、品质好、抗病性强。育种工作者培育出了某三体新品种(如图),该三体植株自交产生的F1可用以繁育杂种。同时还发现该类植物存在雄性不育株(即雄蕊发育异常,但雌蕊发育正常,能正常受精),研究人员欲利用这种雄性不育株繁育杂种。已知雄性可育基因为A,雄性不育基因为a,种子茶褐色基因为R,种子黄色基因为r(种子的颜色是从种皮透出的子叶的颜色,子叶由受精卵发育而来)。图示三体植株细胞中较短的染色体不能正常参与联会,在减数第一次分裂过程中随机移向细胞一极,含有较短染色体的雄配子不能完成受精过程。回答下列问题:

(1)鉴定F1中个体是否是三体最简捷的方法是_____。

(2)在杂交育种中,选择雄性不育植株作为母本的优势是不必进行_____。若要将F1作为实验材料来获得雄性不育植株,请设计实验,简要写出实验思路:_____。

(3)图示三体植株的细胞在减数分裂时可形成_____个正常的四分体。含有7条染色体的雄配子占全部雄配子的比例理论上为_____。

(4)进一步研究表明,图示三体植株自交,所结的种子中黄色种子占80%,且黄色种子发育成的植株均为雄性不育;其余为茶褐色种子,其发育成的植株为雄性可育。该结果说明三体植株产生的含有6条染色体和含有7条染色体的可育雌配子的比例是_____,这可能与较短的染色体在减数分裂时丢失有关。

25.(11分)随着生命科学技术的不断发展,物种形成、生物多样性发展机制的理论也在不断地发展与完善。如图是科学家利用果蝇所做的进化实验,两组实验仅喂养食物不同,其他饲养环境条件一致。

(1)第一期时,甲箱和乙箱中的全部果蝇属于_____(填“同一”或“不同”)种群。

(2)经过八代或更长时间之后,甲箱果蝇体色变深,乙箱果蝇体色不变。将甲、乙品系果蝇混养时,发现果蝇交配择偶时只选择同体色的果蝇进行交配。以此推断,本实验中甲、乙品系果蝇是否属于同一物种?_____(填“是”或“否”),理由是____。

(3)经过八代或更长时间后,两箱中的果蝇体色发生了很大的变化,请用现代综合进化理论解释这一现象出现的原因:两箱分养造成_____,当两箱中果蝇发生变异后,_____不同,导致_____发生改变,形成两个群体的体色差异很大。

(4)如表统计的是甲、乙两箱中果蝇部分等位基因[A/a、T(T1、T2)/t、E/e]中显性基因频率的数据:

世代 甲箱 乙箱

果蝇数 A T1 E 果蝇数 A T2 E

第一代 20只 100% 0 64% 20只 100% 0 65%

第四代 350只 89% 15% 64.8% 285只 97% 8% 65.5%

第七代 500只 67% 52% 65.2% 420只 96% 66% 65.8%

第十代 560只 61% 89% 65% 430只 95% 93% 65%

第七代时,甲、乙两箱果蝇的基因库可能较大的是_____;频率基本稳定的基因是_____,第十代时,甲箱中果蝇的该对等位基因杂合的个体出现的频率是_____%。

答案以及解析

1.答案:C

解析:A、后代母羽公鸡:雄羽公鸡=3:1,说明母羽鸡亲本基因型为Hh和Hh,A错误; B、F1母羽公鸡:雄羽公鸡=3:1,符合基因分离定律,说明雄羽公鸡不存在部分致死现象, B错误; C、F1母鸡隐性纯合子表现为显性性状,即母羽,C正确; D、根据题干比例可知,雄羽和母羽性状的遗传与性别有关,属于从性遗传,D错误故选:C。

2.答案:D

解析:A、根据上述分析可知,若控制黑色和长翅的纯合子致死,则F2中的黄色长翅的份数应为4而非2,且黄色残翅和黑色长翅中也应该有致死的个体,故子二代不符合题目所示2:3:3:1的表现,A错误; B、根据上述分析可知,若为配子致死,则应为雌雄配子中均出现AB配子致死现象,即F1产生的具有受精能力的雌、雄配子的种类应相同,B错误; C、若为雌雄配子中均出现AB配子致死现象,则子二代存在的基因型为6种,分别为1AAbb2Aabb、1aaBB、2aaBb、2AaBb、1aab,纯合子所占比例为3/9=1/3C错误; D、若为雌雄配子中均出现AB配子致死现象,则F2中黄色长翅个体基因型为AaBb,黑色残翅基因型为aabb,由于AB配子死亡,所以后代基因型和比例为Aabb:aaBb:aabb=l:l:1,分别对应黄色残翅、黑色长翅、黑色残翅,D正确。

故选:D。

3.答案:D

解析:A、萨顿通过类比推理,提出基因在染色体上的假说,A正确;

B、控制红眼和白眼的一对等位基因的遗传遵循分离定律,B正确;

C、摩尔根通过假说演绎法证明了白眼基因只在X染色体上,C正确;

D、摩尔根果蝇眼色杂交实验中,F2白眼雄果蝇的产生是由于F1母本提供了白眼基因,D错误。

故选D。

4.答案:B

解析:根据题干,雌果蝇减数分裂产生了四种卵细胞,比例是两多两少,可判断B/b、D/d两对等位基因位于一对同源染色体上,且B和d连锁,b和D连锁,A正确;雌果蝇减数分裂产生的卵细胞中BD、bd重组类型各占1/12,且发生交叉互换的卵原细胞产生的卵细胞的种类及比例是Bd:BD:bd:bD=1:1:1:1,各占1/4,故可判断发生交叉互换的卵原细胞占1/3,不发生交叉互换的占2/3,B错误;若子代未出现bbdd个体,说明雄果蝇减数分裂未产生bd的配子,即减数分裂过程中未发生交叉互换,C正确;若子代未出现bbdd个体,说明雄果蝇减数分裂未产生bd的配子,减数分裂过程中未发生交叉互换,产生的卵细胞种类及比例是Bd:bD=1:1,子代中基因型为Bbdd的个体占1/12×1/2=1/24,D正确。

5.答案:A

解析:A、DNA的两条链反向平行盘旋成双螺旋结构,A正确;

B、双链DNA中A=T,G=C,但每一条链中A和T,G和C不一定相等,B错误;

C、DNA分子中碱基与脱氧核糖相连,不与磷酸基团相连,C错误;

D、DNA分子一条链上相邻的碱基A与T通过脱氧核糖——磷酸——脱氧核糖连接,D错误。

故选A。

6.答案:C

解析:A、第2次复制后感光胶片上无有15N15N-DNA的条带,A错误; B、感光胶片上可以记录DNA带的位置是因为DNA能够强烈地吸收紫外线,B错误; C、因为该DNA分子共含有m个碱基,其中有a个胸腺嘧啶,则该DNA分子中含有胞嘧啶为(m-2a)×1/2个,故第n次复制需要消耗游离的胞嘧啶的数目是2n-1(m-2a)×1/2=2n-2(m-2a),C正确; D、基因分离定律的实质是减数分裂过程中,等位基因随着同源染色体的分开而分离;而DNA复制后分配到两个子细胞属于着丝点分裂,其上的基因是复制关系,不遵循基因分离定律,D错误。

故选:C。

7.答案:C

解析:A、tRNA是三叶草型,其部分碱基可以配对形成氢键,但tRNA和mRNA一样是单链结构,A错误; B、密码子共有64种,其中有3种是终止密码子,不编码任何氨基酸,每种tRNA只有一个反密码子,即tRNA有61种,B错误; C、tRNA分子是三叶草形状的单链结构,一般比mRNA小得多,其平行部位存在碱基互补配对现象,C正确; D、密码子与反密码子之间的碱基配对方式有:U-A、G-C、C-G、A-U,D错误。

故选:C。

8.答案:A

解析:A、表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,但方式③中发生了碱基的改变,不属于表观遗传,A错误; B、启动子能活化RNA聚合酶,使之与模板DNA准确的结合并具有转录起始的特异性,方式①启动子的甲基化,使启动子与基因阻遏蛋白结合,可能抑制基因的转录,B正确; C、DNA分子甲基化可影响基因的表达,DNA序列在甲基化酶的作用下促进胞嘧啶脱氨,再甲基化变成胸腺嘧啶,即DNA上一个碱基发生改变,可能导致mRNA上密码子变成终止密码子,可能使翻译提前终止,C正确; D、由于DNA甲基化是生物体调控基因表达的重要机制,因此可推测生物性状的差异可能与相应基因甲基化程度有关,D正确。

故选:A。

9.答案:B

解析:A、非编码RNA也属于RNA,是由DNA转录而来的,A正确; B、非编码RNA为环状RNA分子,无游离的磷酸基团,B错误; C、非编码RNA与mRNA一样,也是由4种核糖核苷酸构成的,其中也含有碱基,其不能编码蛋白质可能是因为缺乏起始密码子无法与核糖体结合进行翻译,C正确; D、由上述分析可知,非编码RNA中含有碱基,可以与链状的mRNA通过碱基互补配对结合,从而影响翻译过程,导致疾病的发生,D正确。

故选:B。

10.答案:D

解析:本题考查基因的分离定律及假说—演绎法。由题意可知,欲探究乙群体无尾鸡是否含有基因A,根据假说—演绎法的实验步骤应该采用测交的方法,即甲群体×乙群体,排除环境因素影响,孵化早期不向卵内注射胰岛素,如果F1出现无尾,那么说明胰岛素在小鸡孵化过程中引起了基因突变。如果F1全为有尾,说明胰岛素在小鸡孵化过程中没有引起基因突变,故选D。

11.答案:A

解析:同卵双胞胎是由一个受精卵发育而来的,遗传物质相同,而唇裂和幽门狭窄在同卵双生子中同时患病概率不是100%,说明二者既受遗传物质控制又受环境影响,而21三体综合征在同卵双生子中同时发生率为100%,说明几乎不受环境因素的影响,A错误;多基因遗传病常表现出家族性聚集现象,易受环境因素的影响,在群体中的发病率较高,B正确;异卵双胞胎之间表现出的性状差异可来源于基因重组和环境因素等,C正确;21三体综合征是21号染色体多了一条,并不是基因异常导致的,D正确。

12.答案:C

解析:解题思路——设H/h基因位于x号染色体上,结合题干信息分析如下:

结合题表分析,当母本为3号染色体三体时,F2的表现型及比例为矮秆:正常株高=99:101≈1:1,与图中F2的比例不符,故突变基因h不在3号染色体上。当母本为7号染色体三体时,F2的表现型及比例为矮秆:正常株高=34:171≈1:5,与图中F2的比例相符,则突变基因h位于7号染色体上。由上述分析可知,突变基因h位于7号染色体上,A正确。亲本HHH所产生的配子类型及比例为HH:H=1:1,则F1的基因型及比例为HHh:Hh=1:1,故F1中三体所占比例为1/2,B正确。结合上述分析可知,F2中正常株高玉米的基因型为Hh、HHh或Hhh,C错误。三体的形成属于染色体数目变异,在光学显微镜下可观察到,故可用光学显微镜观察法初步鉴定三体玉米,D正确。

13.答案:C

解析:A、金合欢的尖刺减少水分散失的同时又可抵御动物的啃食,能够让自己生存下来,长颈鹿柔软细长的舌头加上长长的脖子可以轻松吃到被尖刺覆盖的金合欢嫩叶,因此金合欢的尖刺和长颈鹿的长舌头都是生物适应性的表现,A正确; B、适应是环境与生物相互作用、协同进化的结果,适应的形成离不开可遗传的有利变异与环境的定向选择作用,B正确; C、金合欢出现适应性性状并不是非洲干旱环境导致的,非洲干旱环境起到选择作用,C错误D、当环境发生改变后,如果不再是干旱环境,金合欢的尖刺变短甚至退化,长颈鹿的长舌头和长脖子有可能变得不适应,D正确。

故选:C。

14.答案:A

解析:种群是生物进化的基本单位,引入褐色蜥蜴20年后,绿色蜥蜴种群是发生进化的基本单位,A正确;绿色蜥蜴为了适应环境而长出更大、黏性更强的护趾,其基因频率发生了改变,B错误;绿色蜥蜴生活环境的改变只是起到选择作用,绿色蜥蜴可能因为基因突变产生适应环境的变异,C错误;褐色蜥蜴种群的增长受到自然资源、天敌等因素的限制,D错误。

15.答案:D

解析:A、灰色桦尺蠖与黑色桦尺蠖没有出现生殖隔离为同一物种,不能体现物种的多样性,A错误;

B、工业革命开始,树干上的苔藓被黑色的煤烟覆盖了,黑色桦尺蠖更容易生存下来,其数量会增多,故a代表灰色桦尺蠖,b代表黑色桦尺蠖,a、b是同一物种,两者之间不存在捕食关系,B错误;

C、基因突变是不定向的,黑色桦尺蠖的变异类型在工业污染环境之前就出现了,C错误;

D、反污染法实施后,灰色桦尺蠖更适合在当地环境中生存,不宜被天敌发现,所以存活下来,繁殖自己的后代,基因库中灰色基因的频率逐渐增加,D正确。

故选D。

16.答案:ABD

解析:取两只相同性状的雌雄果蝇进行多次杂交,若亲本都是纯合子,子代表型与亲本相同,根据子代的表型不可判定这对相对性状的显隐性及基因在染色体上的位置,A错误;取两只不同性状的雌雄果蝇进行多次杂交,若亲本为一杂合子和一隐性纯合子,根据子代的表型不可判定这对相对性状的显隐性及基因在染色体上的位置,B错误;若基因仅位于X染色体上,任取两只不同性状的雌雄果蝇进行多次杂交,根据子代的表型可判定这对相对性状的显隐性,C正确;若基因位于常染色体上,任取两只不同性状的雌雄果蝇进行多次杂交,若亲本为一杂合子和一隐性纯合子,根据子代的表型不可判定这对相对性状的显隐性,D错误。

17.答案:AD

解析:DNA分子中碱基对之间以氢键相连,热变性处理导致DNA分子中碱基对之间的氢键发生断裂,A项错误。F1DNA全为杂合链,若将未进行热变性处理的F1DNA进行密度梯度离心,则离心管中只出现一个条带,B项正确。如果为全保留复制,则双链的F1DNA中,一个DNA分子的两条链都是14N,另一个DNA分子的两条链都是15N,无论是否热变性,密度梯度离心结果均有2个条带;若不进行热变性处理的情况下双链的F1DNA密度梯度离心结果只有一个条带,则可以排除“全保留复制”,C项正确。图b与图a中两个峰的位置相同,说明F1DNA中既有14N又有15N的单链,但不能排除“全保留复制”(因为全保留复制的情况下,也会出现与图a相同的两个峰),故本研究中的两个实验不能够证明DNA分子是半保留复制,D项错误。

18.答案:AC

解析:本题考查基因相关知识的综合运用。A项中后代表现型为M型、MN型,比例为1:1,不能通过后代表现型判断LM、LN基因的显隐性关系,且由题意可知,MN型个体红细胞表面同时含有M、N抗原,说明LM和LN这两个基因间不存在显隐性关系,表现为共显性,A错误;由题干信息可知,LM和LN基因分别控制合成M和N抗原,进而控制个体血型,体现了基因通过控制蛋白质的合成来控制生物的性状,B正确;用神经氨酸酶将M抗原的1个氨基酸切去,M抗原转变为N抗原,该过程改变的不是基因,C错误;LM和LN基因是等位基因,它们的脱氧核苷酸排列顺序是不同的,D正确。

19.答案:AB

解析:结合题意可知,吖啶橙若插在模板链上,则合成的新链中要有一个碱基与之配对,该过程中发生的是碱基的增添,吖啶橙也可以插在新链中取代一个碱基,在下一轮复制前该诱变剂会消失,则下一轮复制时有一条子链会出现碱基的缺失,A正确;由于插入位置无法确定,且一个密码子含有三个碱基,故多个吖啶橙分子的插入可能会导致相应蛋白质中只改变一个氨基酸(如缺失肽链最末尾的氨基酸),B正确;吖啶橙可能引起DNA分子中碱基的增添或缺失,导致基因突变,一般不会引起基因数目增减,C错误;表观遗传是指生物体基因的碱基序列保持不变,而表型发生可遗传变化的现象,而吖啶橙会引起基因中碱基的增添或缺失,故不属于表观遗传,D错误。

20.答案:ACD

解析:A、从植物化石推测它们的形态、结构和分类地位,古生物化石提供了最直接的证据,A正确;

B、胚胎学证据:①人和鱼的胚胎在发育早期都出现鳃裂和尾;②人和其它脊椎动物在胚胎发育早期都有彼此相似的阶段,B错误;

C、从鱼类、鸟类、哺乳类动物的早期胚胎中均有鳃裂这一事实中,得到胚胎学的证据,C正确;

D、对细胞色素c的一级结构,并进行比较,结果发在进化上亲缘关系越近,其顺序同源性越大,D正确。

故选ACD。

21.答案:(1)有丝分裂和减数分裂 ab

(2)着丝粒分裂,一条染色体上的两条姐妹染色单体变成两条染色体 Od

(3)染色体的数目不同、图3所示细胞形成的子细胞无同源染色体、DNA的数量不同 AB、aB、Ab、ab

(4)雄性 图3 所示细胞处于减数第一次分裂后期,细胞质均等分裂

解析:(1)根据分析可知,图1细胞包含有丝分裂和减数分裂。图2细胞为有丝分裂后期,染色体数目加倍,对应图1中ab段。

(2)ab、ef段染色体数目加倍的原因都是由于着丝点的分裂,一条染色体上的两条姐妹染色单体变成两条染色体。同源染色体存在于有丝分裂和减数第一次分裂过程中,所以图1中含有同源染色体的时间段是Od段。

(3)图2细胞分裂形成的子细胞所含染色体数与体细胞相同,含4条染色体,且细胞内含有同源染色体,而图3细胞分裂形成的子细胞不含同源染色体,细胞内的染色体数为体细胞的一半,即含有2条染色体。图3所示细胞发生了交叉互换,所以最终形成的子细胞的基因型是ab、Ab、AB、aB。

(4)根据图3细胞为减数第一次分裂后期,且细胞质均等分裂,可知该动物的性别为雄性。

22.答案:(1)脱氧核糖

(2)

(3)DNA自我复制需要DNA聚合酶,天然体系里没有与8碱基DNA对应的DNA聚合酶;8碱基DNA需要人为地添加碱基和蛋白质来维持功能。

(4)样例:新碱基的发现,为探寻外星生命提供了新的思路;碱基数目增加意味着可以储存更多的遗传信息;治疗癌症。

解析:(1)DNA分子中脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成DNA的基本骨架。

(3)DNA复制需要解旋酶,DNA聚合酶,能量,还有DNA的基本单位脱氧核苷酸。从这个角度考虑,8碱基DNA系统还不能实现自我延续的原因是DNA自我复制需要DNA聚合酶,天然体系里没有与8碱基DNA对应的DNA聚合酶;8碱基DNA需要人为地添加碱基和蛋白质来维持功能。

(4)综合文中信息,“宇宙中或许存在其他生命形式”,““零部件”是构成DNA并储存遗传信息的碱基”,“天然的DNA相比,含Z和P的DNA链能够更好地与癌细胞结合”,可推测合成生物学的这项研究成果可应用于新碱基的发现,为探寻外星生命提供了新的思路;碱基数目增加意味着可以储存更多的遗传信息;治疗癌症。

23.答案:(1)保持不变;表观遗传

(2)父方;雄配子中印记重建使A基因去甲基化,雌配子中印记重建使A基因甲基化,雌鼠的A基因未甲基化

(3)体细胞里发生甲基化的基因不同,且甲基化的基因不能表达

(4)生长正常鼠︰生长缺陷鼠=1︰1

解析:(1)雌配子中印记重建后,A基因发生甲基化,但甲基化并不改变基因的碱基序列。基因甲基化使表达水平发生可遗传变化的现象叫作表观遗传。

(2)雌鼠的A基因未甲基化,雄配子中印记重建使A基因去甲基化,雌配子中印记重建使A基因甲基化,所以可以断定雌鼠的A基因来自它的父方。

(3)由题意可知,雌、雄小鼠体细胞里发生甲基化的基因不同,且甲基化的基因不能表达,所以图中雌、雄鼠的基因型均为Aa,但表型不同。

(4)图中雌鼠与雄鼠杂交,雌配子中A和a基因均甲基化,而雄配子中A和a基因未甲基化,因此杂交后子代小鼠的表型及比例为生长正常鼠︰生长缺陷鼠=1︰1。

24.答案:(1)观察种子颜色

(2)人工去雄;选择F1中茶褐色的种子种植后使其进行自交

(3)6;1/2

(4)4:1

解析:(1)三体植株含有R基因,鉴定F1中个体是否是三体最简捷的方法是在其还是种子时观察种子的颜色,茶褐色种子会生长发育成三体植株。

(2)该二倍体植物(2N=12)是闭花受粉植物,选择雄性不育植株作为母本,则不需要进行人工去雄处理。以F1为实验材料,若欲继续获得新一代的雄性不育植株,可选择茶褐色(MsmsmsRrr)的种子种植后进行自交,可以获得雄性不育系(msmsrr)。

(3)由于正常体细胞中含有12条染色体,该三体植株的体细胞中多了一条较短的染色体,因为较短的染色体不能正常配对,因此在减数分裂时能形成6个正常的四分体;减数第一次分裂后期同源染色体分离,由于较短的染色体随机移向一极,因此含有7条染色体的雄配子占全部雄配子的比例为1/2。

(4)根据题意,该植株的基因型为MsmsmsRrr,产生的配子基因型为msr和MsmsRr,其中,msr是正常的配子,MsmsRr是异常的配子,不能和雌配子结合,则雄性个体产生的配子只有msr能与雌配子结合,两种雌配子的种类为msr和MsmsRr,则受精卵基因型为msmsrr和MsmsmsRrr,表现型为黄色雄性不育和茶褐色雄性可育。由于80%为黄色雄性不育,其余为茶褐色雄性可育,因此,含有6条染色体和含有7条染色体的可育雌配子的比例4:1,这可能与较短的染色体在减数分裂时的丢失有关。

25.答案:(1)不同

(2)否;甲、乙品系果蝇交配时只选择与同体色果蝇交配,两品系果蝇之间出现了生殖隔离现象

(3)地理隔离(而不能进行基因交流);食物与选择;基因频率

(4)甲;E;45.5

解析:(1)第一期时,甲箱和乙箱中的果蝇被箱子分隔开,属于两个种群。

(2)由题意可知,经过八代或更长时间之后,甲、乙品系果蝇再混养时,果蝇交配择偶时只选择与同体色个体进行交配,两品系的果蝇都只和同品系的果蝇交配,即两品系果蝇之间产生了生殖隔离,属于两个物种。

(3)两箱分养造成了地理隔离,不同种群间不能进行基因交流,各箱中的基因频率向不同方向改变,最终形成的两品系体色差异很大。

(4)分析第七代时甲箱和乙箱的果蝇数量可知,甲的种群数量较大,因此甲箱果蝇的种群基因库可能较大。分析表格中信息可知,E基因频率在不同世代之间的变化不大,最稳定;第十代时,甲箱中E的基因频率为65%,则e的基因频率为35%,因此该对等位基因杂合的个体出现的频率是2×65%×35%=45.5%。

同课章节目录