6.3种群基因组成的变化与物种的形成课件(共43张PPT)2022—2023学年高一下学期生物人教版必修2

文档属性

| 名称 | 6.3种群基因组成的变化与物种的形成课件(共43张PPT)2022—2023学年高一下学期生物人教版必修2 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 38.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-16 22:20:18 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

种群基因组成的变化与物种的形成

AA

AA

Aa

Aa

aa

aa

aa

AA

AA

AA

aa

2 1

目 录

种群基因组成的变化

隔离在物种形成中的作用

种群和种群基因库

种群基因频率的变化

自然选择对种群基因频率变化的影响

物种的概念

隔离及其在物种形成中的作用

aa

表现型

自然选择的直接作用对象是基因型还是表现型?

A

生物进化的基本单位是个体还是种群?

种群

一. 种群和种群基因库

生活在一定区域的同种生物全部个体的集合叫做种群。

1.

种群:

☆种群是可进行基因交流的群体,是生物繁殖与进化的基本单位。

一. 种群和种群基因库

1.

种群:

2.

基因库:

一个种群中全部个体所含有的全部基因。

注意范围是种群不是物种。

基因库包含了种群中全部个体的全部基因,无论“优劣”。

生活在一定区域的同种生物全部个体的集合叫做种群。

☆种群是可进行基因交流的群体,是生物繁殖与进化的基本单位。

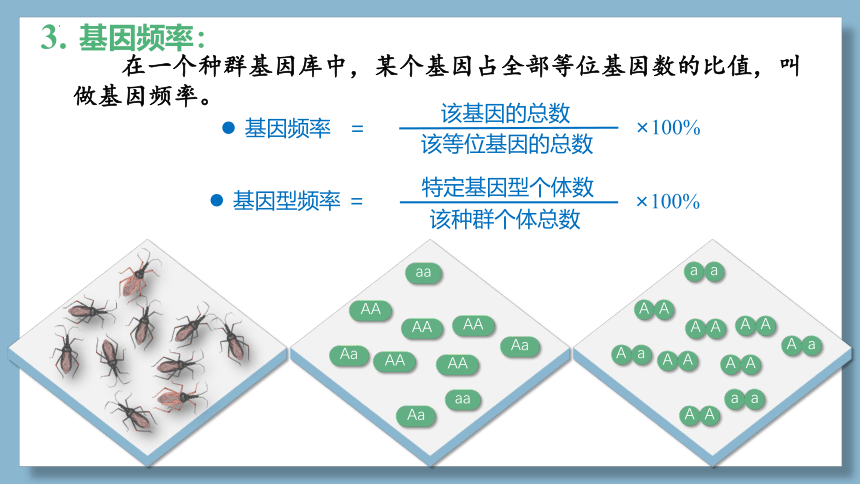

3.

基因频率:

在一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比值,叫做基因频率。

基因频率 =

该基因的总数

该等位基因的总数

×100%

A

A

a

a

A

a

A

A

A

A

A

A

A

a

a

a

A

A

aa

aa

Aa

Aa

Aa

AA

AA

AA

AA

AA

A

A

基因型频率 =

特定基因型个体数

该种群个体总数

×100%

例如:在某昆虫种群中,决定体色为黑色的基因是A,决定体色为褐色的基因是a,从这个种群中随机抽

取100个个体,测得基因型为AA、Aa和aa的个体分别是30、60和10个,求A和a的基因频率。

A基因 0%

a基因 0%

A

A

a

a

A

a

A

A

A

A

A

A

A

a

a

a

A

A

aa

aa

Aa

Aa

Aa

AA

AA

AA

AA

AA

A

A

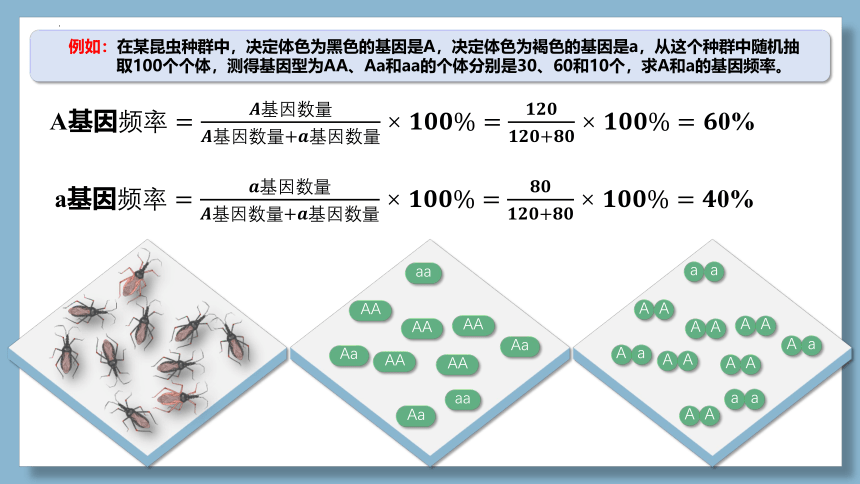

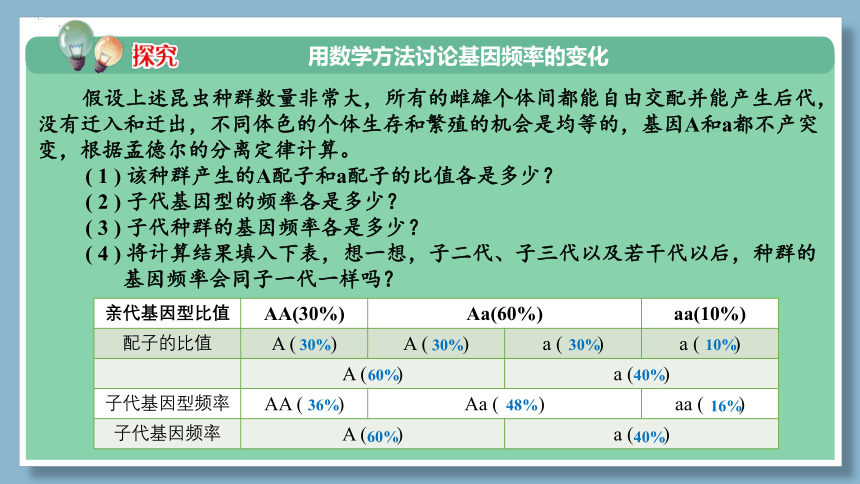

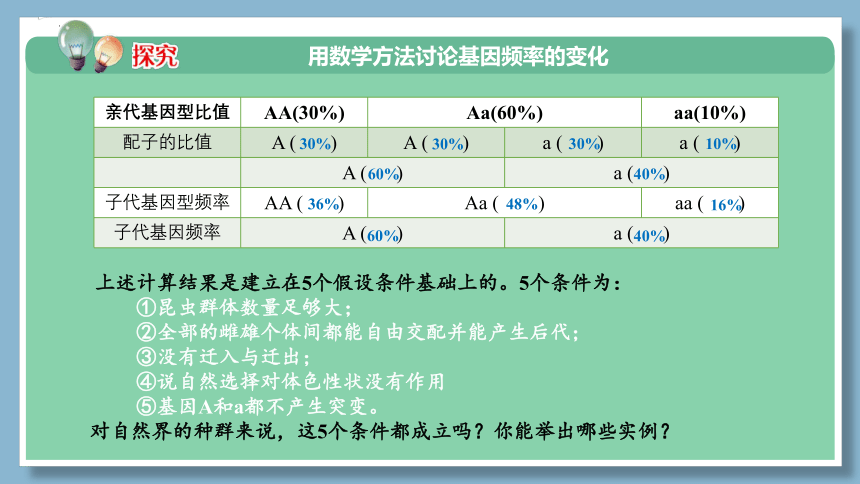

用数学方法讨论基因频率的变化

假设上述昆虫种群数量非常大,所有的雌雄个体间都能自由交配并能产生后代,没有迁入和迁出,不同体色的个体生存和繁殖的机会是均等的,基因A和a都不产突变,根据孟德尔的分离定律计算。

( 1 ) 该种群产生的A配子和a配子的比值各是多少?

( 2 ) 子代基因型的频率各是多少?

( 3 ) 子代种群的基因频率各是多少?

( 4 ) 将计算结果填入下表,想一想,子二代、子三代以及若干代以后,种群的

基因频率会同子一代一样吗?

亲代基因型比值 AA(30%) Aa(60%) aa(10%)

配子的比值 A ( ) A ( ) a ( ) a ( )

A ( ) a ( )

子代基因型频率 AA ( ) Aa ( ) aa ( )

子代基因频率 A ( ) a ( )

30%

10%

30%

30%

36%

48%

16%

60%

40%

60%

40%

用数学方法讨论基因频率的变化

亲代基因型比值 AA(30%) Aa(60%) aa(10%)

配子的比值 A ( ) A ( ) a ( ) a ( )

A ( ) a ( )

子代基因型频率 AA ( ) Aa ( ) aa ( )

子代基因频率 A ( ) a ( )

30%

10%

30%

30%

36%

48%

16%

60%

40%

60%

40%

上述计算结果是建立在5个假设条件基础上的。5个条件为:

①昆虫群体数量足够大;

②全部的雌雄个体间都能自由交配并能产生后代;

③没有迁入与迁出;

④说自然选择对体色性状没有作用

⑤基因A和a都不产生突变。

对自然界的种群来说,这5个条件都成立吗?你能举出哪些实例?

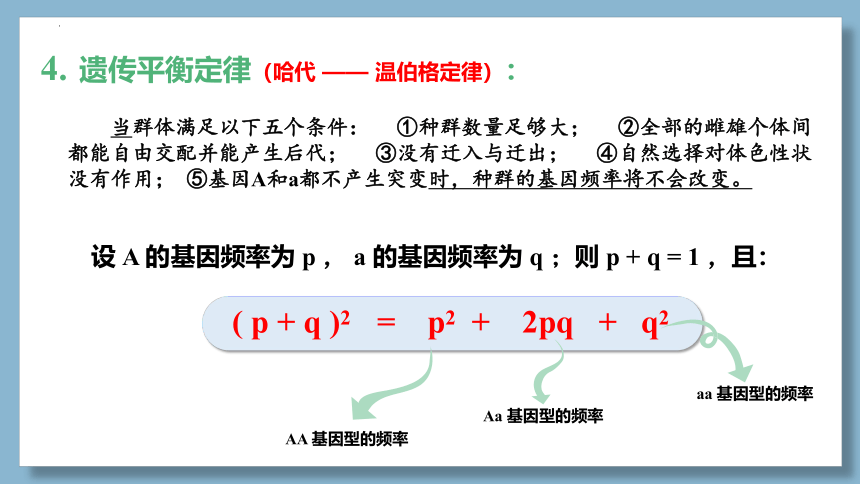

4.

遗传平衡定律(哈代 —— 温伯格定律):

当群体满足以下五个条件: ①种群数量足够大; ②全部的雌雄个体间都能自由交配并能产生后代; ③没有迁入与迁出; ④自然选择对体色性状没有作用; ⑤基因A和a都不产生突变时,种群的基因频率将不会改变。

设 A 的基因频率为 p , a 的基因频率为 q ;则 p + q = 1 ,且:

aa 基因型的频率

AA 基因型的频率

Aa 基因型的频率

( p + q )2 = p2 + 2pq + q2

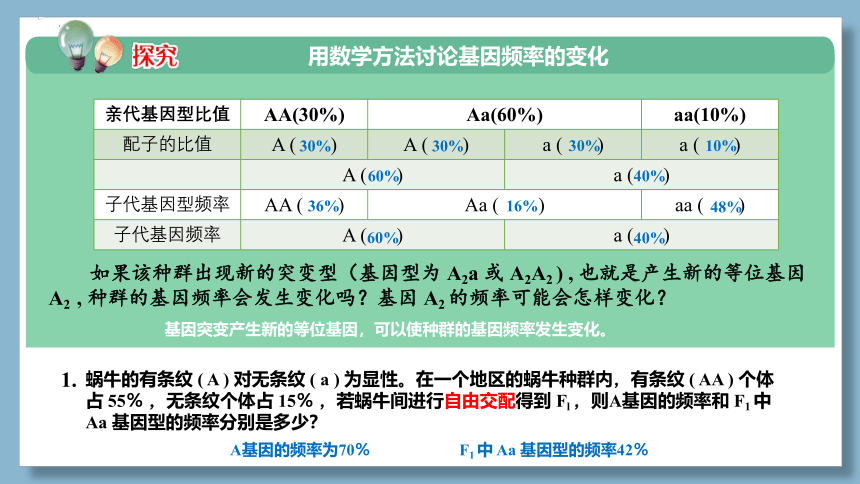

用数学方法讨论基因频率的变化

亲代基因型比值 AA(30%) Aa(60%) aa(10%)

配子的比值 A ( ) A ( ) a ( ) a ( )

A ( ) a ( )

子代基因型频率 AA ( ) Aa ( ) aa ( )

子代基因频率 A ( ) a ( )

30%

10%

30%

30%

36%

16%

48%

60%

40%

60%

40%

如果该种群出现新的突变型(基因型为 A2a 或 A2A2 ) , 也就是产生新的等位基因A2 , 种群的基因频率会发生变化吗?基因 A2 的频率可能会怎样变化?

蜗牛的有条纹 ( A ) 对无条纹 ( a ) 为显性。在一个地区的蜗牛种群内,有条纹 ( AA ) 个体占 55% ,无条纹个体占 15% ,若蜗牛间进行自由交配得到 Fl ,则A基因的频率和 F1 中 Aa 基因型的频率分别是多少?

1.

A基因的频率为70% F1 中 Aa 基因型的频率42%

基因突变产生新的等位基因,可以使种群的基因频率发生变化。

某人群中某常染色体显性遗传病的发病率为 19 % ,一对夫妇中妻子患病,丈夫正常,他们所生的子女患该病的概率是( )

A. 9/19 B. 10/19 C. 1/19 D. 1/2

2.

在对某工厂职工进行遗传学调查时发现,在男女各400名职工中,女性色盲基因的携带者为30人,患者为10人,男性患者为22人。那么这个群体中色盲基因的频率为 ( )

A. 4.5% B. 5.9% C. 6% D. 9%

3.

B

C

二. 种群基因频率的变化

可遗传变异提供了生物进化的原材料。其来源分为突变和基因重组。

1.

可遗传变异:

☆突变包括基因突变和染色体变异。

可遗传变异的来源

突变

基因重组

基因突变

染色体变异

普通个体

变异个体

进化的原材料

某种自然选择

自然选择之后的个体

生物自发突变的频率很低,且大多数突变对生物体是有害的,它为何还能作为生物进化的原材料呢?

如:果蝇约有104对基因,假定每个基因的突变率都是10-5,若有一个中等数量的果蝇种群(约有108个个体),那么每一代出现基因突变数是多少呢?

2 × 104 × 10-5

个体

× 108

种群

= 2 × 107

2.

基因突变的多害少利性:

由此可见,虽然基因突变频率很低,但放到种群中每一代都会有可观的变异量,虽然大多数都是有害的,但是总会出现一些更适应环境的变异,在自然选择过程中被保留下来并逐代积累。

甲种自然选择

甲种自然选择

乙种自然选择

长翅

残翅

更适应风小环境

更适应大风环境

各种类型的变异

(原材料)

(第一次选择)

(第二次选择)

(第三次选择)

环境改变

突变的多害少利是绝对的吗?

不是绝对的,“利”和“害”都是相对于环境而言的。

种群基因频率的改变是否也是不定向的?

三. 自然选择对种群基因频率变化的影响

自然选择对种群基因频率变化的影响

英国的曼彻斯特地区有一种桦尺蛾(幼虫叫桦尺蠖)。它们夜间活动,白天栖息在树干上。实验表明,桦尺蛾的体色受一对等位基因S和s控制,黑色(S)对浅色(s)是显性的。在19世纪中叶以前,桦尺蛾几乎都是浅色型的,该种群中S基因的频率很低,在5%以下。到了20世纪中叶,黑色型的桦尺蛾却成了常见的类型,S基因的频率上升到95%以上。19世纪时,曼彻斯特地区的树干上长满了浅色的地衣。后来,随着工业的发展,工厂排出的煤烟使地衣不能生存,结果树皮裸露并被熏成黑褐色。

自然选择对种群基因频率变化的影响

假设1870年,桦尺蛾种群的基因型频率为SS10%,Ss 20%,ss 70%,S基因的频率为20%。在树干变黑这一环境条件下,假如树干变黑不利于浅色桦尺蛾的生存,使得种群中浅色个体每年减少10%,黑色个体每年增加10%。第2~10年间,该种群每年的基因型频率各是多少?每年的基因频率是多少?(计算结果填入下表)

第1年 第2年 第3年 第4年 ……

基因型频率 SS 10% 11.5%

Ss 20% 22.9%

ss 70% 65.6%

基因频率 S 20% 23%

s 80% 77%

70.7%

26%

29.2%

14.7%

56.1%

60.9%

26.1%

73.9%

29.3%

13.1%

升高

降低

自然选择对种群基因频率变化的影响

根据上述计算结果,对环境的选择作用的大小进行适当调整,比如,把浅色个体每年减少的数量百分比定高些,重新计算种群基因型频率和基因频率的变化,与步骤 2 中所得的数据进行比较。

1. 树干变黑会影响桦尺蛾种群中浅色个体的出生率吗?为什么?

2. 在自然选择过程中,直接受选择的是基因型还是表型?为什么?

第1年 第2年 第3年 第4年 ……

基因型频率 SS 10% 11.5%

Ss 20% 22.9%

ss 70% 65.6%

基因频率 S 20% 23%

s 80% 77%

70.7%

26%

29.2%

14.7%

56.1%

60.9%

26.1%

73.9%

29.3%

13.1%

升高

降低

在自然选择过程中,直接受选择的是生物的表现型; 在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化。

不利变异被淘汰,有利变异逐渐积累

变异

自然选择

生物朝一定方向缓慢进化

生物进化的实质是种群基因频率的定向改变。

三. 自然选择对种群基因频率变化的影响

种群基因频

率发生定向改变

(不定向)

(定向)

在自然选择的作用下,有利变异的基因频率不断增大,有害变异的基因频率逐渐减小。

2 1

目 录

种群基因组成的变化

隔离在物种形成中的作用

种群和种群基因库

种群基因频率的变化

自然选择对种群基因频率变化的影响

物种的概念

隔离及其在物种形成中的作用

一、实验:探究抗生素对细菌的选择作用

1. 实验原理

2. 目的要求

一定浓度的抗生素会杀死细菌,

变异的细菌可能产生耐药性。

向培养基中添加抗生素,耐药菌有可能存活下来。

通过观察细菌在含有抗生素的培养基上的生长状况,探究抗生素对细菌的选择作用。

在添加抗生素的环境下,什么样的个体被选择?什么样的个体被淘汰?

3. 材料用具

培养基、细菌菌株、含抗生素及不含抗生素的纸片等

一、实验:探究抗生素对细菌的选择作用

3. 方法步骤

(1)分组:将培养基分区、标号

(2)接种:将菌种均匀涂布在培养基上。

(3)控制变量:含抗生素 VS 不含抗生素

(4)培养:培养皿倒置, 37 ℃ 培养12h 。

观察大肠杆菌生长情况。

1

2

3

4

含

含

含

不

(5)观测:是否出现抑菌圈,测量直径。

(6)从抑菌圈边缘挑取菌落,重复实验。

1

2

3

4

含

含

含

不

仅凭以上步骤能否判断抗生素对细菌有选择作用?

一、实验:探究抗生素对细菌的选择作用

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

第一代

第三代

第二代

直径逐代变小,说明抗生素对细菌有选择作用,耐药个体存活率高,不耐药存活率低。

含

含

含

不

含

含

含

不

含

含

含

不

一、实验:探究抗生素对细菌的选择作用

4. 实验结论

(1)细菌耐药性的出现是 导致的。

(2) 导致耐药菌比例逐代提高。

抗生素的选择作用下,保留耐药性强的个体

大肠杆菌存在耐药性不同的变异类型

再次实验,菌落中耐药个体占比增加

可遗传变异

抗生素的选择作用

一、实验:探究抗生素对细菌的选择作用

讨论(P115)

(1)为什么要从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌?

(2)在本实验的培养条件下,耐药菌所产生的变异是

有利还是有害的?你怎么理解变异是有利还是有害的?

因为抑菌圈边缘生长耐药菌存在耐药菌,且比其它区域耐药菌的占比高。

有利的;有利或有害取决于所处的环境条件。

1

2

3

4

含

含

含

不

一、实验:探究抗生素对细菌的选择作用

讨论(P115)

(3)滥用抗生素的现象十分普遍。例如,有人生病时觉

得去医院很麻烦,就直接吃抗生素;有的禽畜养殖

者将抗生素添加到动物饲料中。你认为这些做法会

有什么后果?

滥用抗生素会使病菌的抗药基因不断积累,

抗药性不断增强,导致抗生素药物失效。

利用“抗生素纸片扩散法”观察某细菌在含有抗生素的培养基上的生长状况,可探究抗生素对细菌的选择作用。下列错误的是( )

小试牛刀

B.细菌基因突变产生了耐药个体是定向变异。

A.抗生素的使用导致细菌产生了耐药性。

C.从抑菌圈边缘挑取细菌连续培养,后代抑菌圈变大。

D.本实验条件下,细菌的耐药性变异是有利变异。

ABC

一. 物种的概念

1.

物种:

能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物。

2.

生殖隔离:

不能相互交配,即便交配成功也不能产生可育后代的现象。

杂交

杂交

二倍体

四倍体

三倍体

马(2n=64)

驴(2n=62)

骡(2n=63)

不可育

☆是否存在生殖隔离是判断是否同一物种的方法。

二、隔离在物种形成中的作用

物种 vs 种群

① 同一物种可以分布在不同区域;

种群是同一区域内的同一物种的全部个体

② 种群是物种繁殖和进化的基本单位。

物种:自然状态下能相互交配并且产生可育后代的一群生物

种群:生活在一定区域的同种生物的全部个体的集合。

二者区别:

种群1

种群2

物种

二. 隔离及其在物种形成中的作用

1.

隔离:

不同群体间的个体,在自然条件下基因不能自由交流的现象。隔离分为地理隔离和生殖隔离。

隔离

生殖隔离

地理隔离

:同种生物由于地理障碍而分成不同的种群,

使得种群间不能发生基因交流的现象。

:不能相互交配,即便交配成功也不能产生

可育后代的现象。

二、隔离在物种形成中的作用

【思考·讨论】隔离在物种形成中的作用

加拉帕戈斯群岛位于南美洲附近的太平洋中,由13个主要岛屿组成,

二、隔离在物种形成中的作用

【思考·讨论】隔离在物种形成中的作用

群岛上有13种地雀(喙差别大,存在生殖隔离),而南美洲没有。

二、隔离在物种形成中的作用

【思考·讨论】隔离在物种形成中的作用

群岛上有13种地雀(喙差别大,存在生殖隔离),而南美洲没有。

1.设想南美洲大陆的一种地雀来到加拉帕戈斯群岛后,先在两个岛屿上形成两个初始种群。这两个种群的个体数量都不多。它们的基因频率一样吗?

由于这两个种群的个体数量都不够多,

基因频率可能是不一样的。

2.不同岛屿上的地雀种群,产生突变的情况一样吗?

不一样。因为突变是随机发生的。

二、隔离在物种形成中的作用

【思考·讨论】隔离在物种形成中的作用

3.对不同岛屿上的地雀种群来说,环境的作用有没有差别?

这对种群基因频率的变化会产生什么影响?

自然环境条件不一样,因此环境的作用会有差别,

导致种群基因频率朝着不同的方向改变。

4.如果这片海域只有一个小岛,还会形成这么多种地雀吗?

不会。因为个体间有基因的交流。

二、隔离在物种形成中的作用

【思考·讨论】隔离在物种形成中的作用

隔离在物种形成中有什么作用?

二、隔离在物种形成中的作用

【思考·讨论】隔离在物种形成中的作用

地雀祖先

突变

基因重组

突变

基因重组

种群基因频率定向改变

种群基因频率定向改变

自然选择

岛屿1

岛屿2

地理隔离

地雀1

地雀2

生殖隔离

总结:

隔离是物种形成的必要条件。

地理隔离-------物种形成的 阶段,

生殖隔离------- 时期、物种形成的 和 。

量变

质变

关键

标志

二、隔离在物种形成中的作用

【思考·讨论】隔离在物种形成中的作用

地雀祖先

岛屿1

岛屿2

突变

基因重组

突变

基因重组

种群基因频率定向改变

种群基因频率定向改变

地雀1

地雀2

自然选择

物种形成的三个基本环节:

① ( )提供原材料。

② ( )使基因频率发生改变。

③( )是物种形成的必要条件。

地理隔离

生殖隔离

突变和基因重组

自然选择

隔离

二、隔离在物种形成中的作用

思考:生物的进化一定能形成新物种吗?

物种形成 生物进化

标志

变化后生物与原生物的关系

二者联系

不一定

生殖隔离出现

基因频率改变

属于不同物种

可能属于同一物种;

也可能属于不同物种

只有不同种群的基因库产生明显差异,出现生殖隔离才形成新物种;

进化不一定产生新物种,但新物种产生的过程中一定存在进化

三、物种形成的方式

模式1:渐变式

模式2:骤变式

模式3:人工创造新物种

如:加拉帕戈斯群岛上13种地雀的形成。

如:普通小麦的形成(自然状态)。

原物种→地理隔离→自然选择→新物种

主要通过染色体变异形成新物种,一旦出现,很快形成生殖隔离,多见于植物。

如:人工诱导多倍体的形成(无子西瓜)

随堂练习

1.判断下列与隔离有关的表述是否正确。

(1)在曼彻斯特的桦尺蛾种群中,黑色个体与浅色个体之间未出现

生殖隔离。( )

(2)加拉帕戈斯群岛不同岛屿上的地雀种群之间由于地理隔离而逐

渐形成了生殖隔离。( )

√

√

在对某工厂职工进行遗传学调查时发现,在男女各400名职工中,女性色盲基因的携带者为30人,患者为10人,男性患者为22人。那么这个群体中色盲基因的频率为( )

A. 4.5% B. 5.9% C. 6% D. 9%

2.

解析:红绿色盲相关基因总数 = 400 × 2 + 400 = 1200(个)

Xb = 10 × 2 + 12 × 1 + 18 × 1 + 22 × 1 = 72(个)

故红绿色盲的基因频率(Xb %)=

1200

72

× 100%

= 6%

16世纪末,明代张谦德在《朱砂鱼谱》中总结金鱼育种的经验时说:“蓄类贵广,而选择贵精,须每年夏间市取数千头,分数缸饲养,逐日去其不佳者,百存一二,并作两三缸蓄之,加意培养,自然奇品悉具。”其中“逐日去其不佳者”和“分数缸饲养”的作用分别是( )

A. 自然选择,地理隔离

B. 人工选择,地理隔离

C. 自然选择,生殖隔离

D. 人工选择,生殖隔离

B

3.

种群基因组成的变化与物种的形成

AA

AA

Aa

Aa

aa

aa

aa

AA

AA

AA

aa

2 1

目 录

种群基因组成的变化

隔离在物种形成中的作用

种群和种群基因库

种群基因频率的变化

自然选择对种群基因频率变化的影响

物种的概念

隔离及其在物种形成中的作用

aa

表现型

自然选择的直接作用对象是基因型还是表现型?

A

生物进化的基本单位是个体还是种群?

种群

一. 种群和种群基因库

生活在一定区域的同种生物全部个体的集合叫做种群。

1.

种群:

☆种群是可进行基因交流的群体,是生物繁殖与进化的基本单位。

一. 种群和种群基因库

1.

种群:

2.

基因库:

一个种群中全部个体所含有的全部基因。

注意范围是种群不是物种。

基因库包含了种群中全部个体的全部基因,无论“优劣”。

生活在一定区域的同种生物全部个体的集合叫做种群。

☆种群是可进行基因交流的群体,是生物繁殖与进化的基本单位。

3.

基因频率:

在一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比值,叫做基因频率。

基因频率 =

该基因的总数

该等位基因的总数

×100%

A

A

a

a

A

a

A

A

A

A

A

A

A

a

a

a

A

A

aa

aa

Aa

Aa

Aa

AA

AA

AA

AA

AA

A

A

基因型频率 =

特定基因型个体数

该种群个体总数

×100%

例如:在某昆虫种群中,决定体色为黑色的基因是A,决定体色为褐色的基因是a,从这个种群中随机抽

取100个个体,测得基因型为AA、Aa和aa的个体分别是30、60和10个,求A和a的基因频率。

A基因 0%

a基因 0%

A

A

a

a

A

a

A

A

A

A

A

A

A

a

a

a

A

A

aa

aa

Aa

Aa

Aa

AA

AA

AA

AA

AA

A

A

用数学方法讨论基因频率的变化

假设上述昆虫种群数量非常大,所有的雌雄个体间都能自由交配并能产生后代,没有迁入和迁出,不同体色的个体生存和繁殖的机会是均等的,基因A和a都不产突变,根据孟德尔的分离定律计算。

( 1 ) 该种群产生的A配子和a配子的比值各是多少?

( 2 ) 子代基因型的频率各是多少?

( 3 ) 子代种群的基因频率各是多少?

( 4 ) 将计算结果填入下表,想一想,子二代、子三代以及若干代以后,种群的

基因频率会同子一代一样吗?

亲代基因型比值 AA(30%) Aa(60%) aa(10%)

配子的比值 A ( ) A ( ) a ( ) a ( )

A ( ) a ( )

子代基因型频率 AA ( ) Aa ( ) aa ( )

子代基因频率 A ( ) a ( )

30%

10%

30%

30%

36%

48%

16%

60%

40%

60%

40%

用数学方法讨论基因频率的变化

亲代基因型比值 AA(30%) Aa(60%) aa(10%)

配子的比值 A ( ) A ( ) a ( ) a ( )

A ( ) a ( )

子代基因型频率 AA ( ) Aa ( ) aa ( )

子代基因频率 A ( ) a ( )

30%

10%

30%

30%

36%

48%

16%

60%

40%

60%

40%

上述计算结果是建立在5个假设条件基础上的。5个条件为:

①昆虫群体数量足够大;

②全部的雌雄个体间都能自由交配并能产生后代;

③没有迁入与迁出;

④说自然选择对体色性状没有作用

⑤基因A和a都不产生突变。

对自然界的种群来说,这5个条件都成立吗?你能举出哪些实例?

4.

遗传平衡定律(哈代 —— 温伯格定律):

当群体满足以下五个条件: ①种群数量足够大; ②全部的雌雄个体间都能自由交配并能产生后代; ③没有迁入与迁出; ④自然选择对体色性状没有作用; ⑤基因A和a都不产生突变时,种群的基因频率将不会改变。

设 A 的基因频率为 p , a 的基因频率为 q ;则 p + q = 1 ,且:

aa 基因型的频率

AA 基因型的频率

Aa 基因型的频率

( p + q )2 = p2 + 2pq + q2

用数学方法讨论基因频率的变化

亲代基因型比值 AA(30%) Aa(60%) aa(10%)

配子的比值 A ( ) A ( ) a ( ) a ( )

A ( ) a ( )

子代基因型频率 AA ( ) Aa ( ) aa ( )

子代基因频率 A ( ) a ( )

30%

10%

30%

30%

36%

16%

48%

60%

40%

60%

40%

如果该种群出现新的突变型(基因型为 A2a 或 A2A2 ) , 也就是产生新的等位基因A2 , 种群的基因频率会发生变化吗?基因 A2 的频率可能会怎样变化?

蜗牛的有条纹 ( A ) 对无条纹 ( a ) 为显性。在一个地区的蜗牛种群内,有条纹 ( AA ) 个体占 55% ,无条纹个体占 15% ,若蜗牛间进行自由交配得到 Fl ,则A基因的频率和 F1 中 Aa 基因型的频率分别是多少?

1.

A基因的频率为70% F1 中 Aa 基因型的频率42%

基因突变产生新的等位基因,可以使种群的基因频率发生变化。

某人群中某常染色体显性遗传病的发病率为 19 % ,一对夫妇中妻子患病,丈夫正常,他们所生的子女患该病的概率是( )

A. 9/19 B. 10/19 C. 1/19 D. 1/2

2.

在对某工厂职工进行遗传学调查时发现,在男女各400名职工中,女性色盲基因的携带者为30人,患者为10人,男性患者为22人。那么这个群体中色盲基因的频率为 ( )

A. 4.5% B. 5.9% C. 6% D. 9%

3.

B

C

二. 种群基因频率的变化

可遗传变异提供了生物进化的原材料。其来源分为突变和基因重组。

1.

可遗传变异:

☆突变包括基因突变和染色体变异。

可遗传变异的来源

突变

基因重组

基因突变

染色体变异

普通个体

变异个体

进化的原材料

某种自然选择

自然选择之后的个体

生物自发突变的频率很低,且大多数突变对生物体是有害的,它为何还能作为生物进化的原材料呢?

如:果蝇约有104对基因,假定每个基因的突变率都是10-5,若有一个中等数量的果蝇种群(约有108个个体),那么每一代出现基因突变数是多少呢?

2 × 104 × 10-5

个体

× 108

种群

= 2 × 107

2.

基因突变的多害少利性:

由此可见,虽然基因突变频率很低,但放到种群中每一代都会有可观的变异量,虽然大多数都是有害的,但是总会出现一些更适应环境的变异,在自然选择过程中被保留下来并逐代积累。

甲种自然选择

甲种自然选择

乙种自然选择

长翅

残翅

更适应风小环境

更适应大风环境

各种类型的变异

(原材料)

(第一次选择)

(第二次选择)

(第三次选择)

环境改变

突变的多害少利是绝对的吗?

不是绝对的,“利”和“害”都是相对于环境而言的。

种群基因频率的改变是否也是不定向的?

三. 自然选择对种群基因频率变化的影响

自然选择对种群基因频率变化的影响

英国的曼彻斯特地区有一种桦尺蛾(幼虫叫桦尺蠖)。它们夜间活动,白天栖息在树干上。实验表明,桦尺蛾的体色受一对等位基因S和s控制,黑色(S)对浅色(s)是显性的。在19世纪中叶以前,桦尺蛾几乎都是浅色型的,该种群中S基因的频率很低,在5%以下。到了20世纪中叶,黑色型的桦尺蛾却成了常见的类型,S基因的频率上升到95%以上。19世纪时,曼彻斯特地区的树干上长满了浅色的地衣。后来,随着工业的发展,工厂排出的煤烟使地衣不能生存,结果树皮裸露并被熏成黑褐色。

自然选择对种群基因频率变化的影响

假设1870年,桦尺蛾种群的基因型频率为SS10%,Ss 20%,ss 70%,S基因的频率为20%。在树干变黑这一环境条件下,假如树干变黑不利于浅色桦尺蛾的生存,使得种群中浅色个体每年减少10%,黑色个体每年增加10%。第2~10年间,该种群每年的基因型频率各是多少?每年的基因频率是多少?(计算结果填入下表)

第1年 第2年 第3年 第4年 ……

基因型频率 SS 10% 11.5%

Ss 20% 22.9%

ss 70% 65.6%

基因频率 S 20% 23%

s 80% 77%

70.7%

26%

29.2%

14.7%

56.1%

60.9%

26.1%

73.9%

29.3%

13.1%

升高

降低

自然选择对种群基因频率变化的影响

根据上述计算结果,对环境的选择作用的大小进行适当调整,比如,把浅色个体每年减少的数量百分比定高些,重新计算种群基因型频率和基因频率的变化,与步骤 2 中所得的数据进行比较。

1. 树干变黑会影响桦尺蛾种群中浅色个体的出生率吗?为什么?

2. 在自然选择过程中,直接受选择的是基因型还是表型?为什么?

第1年 第2年 第3年 第4年 ……

基因型频率 SS 10% 11.5%

Ss 20% 22.9%

ss 70% 65.6%

基因频率 S 20% 23%

s 80% 77%

70.7%

26%

29.2%

14.7%

56.1%

60.9%

26.1%

73.9%

29.3%

13.1%

升高

降低

在自然选择过程中,直接受选择的是生物的表现型; 在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化。

不利变异被淘汰,有利变异逐渐积累

变异

自然选择

生物朝一定方向缓慢进化

生物进化的实质是种群基因频率的定向改变。

三. 自然选择对种群基因频率变化的影响

种群基因频

率发生定向改变

(不定向)

(定向)

在自然选择的作用下,有利变异的基因频率不断增大,有害变异的基因频率逐渐减小。

2 1

目 录

种群基因组成的变化

隔离在物种形成中的作用

种群和种群基因库

种群基因频率的变化

自然选择对种群基因频率变化的影响

物种的概念

隔离及其在物种形成中的作用

一、实验:探究抗生素对细菌的选择作用

1. 实验原理

2. 目的要求

一定浓度的抗生素会杀死细菌,

变异的细菌可能产生耐药性。

向培养基中添加抗生素,耐药菌有可能存活下来。

通过观察细菌在含有抗生素的培养基上的生长状况,探究抗生素对细菌的选择作用。

在添加抗生素的环境下,什么样的个体被选择?什么样的个体被淘汰?

3. 材料用具

培养基、细菌菌株、含抗生素及不含抗生素的纸片等

一、实验:探究抗生素对细菌的选择作用

3. 方法步骤

(1)分组:将培养基分区、标号

(2)接种:将菌种均匀涂布在培养基上。

(3)控制变量:含抗生素 VS 不含抗生素

(4)培养:培养皿倒置, 37 ℃ 培养12h 。

观察大肠杆菌生长情况。

1

2

3

4

含

含

含

不

(5)观测:是否出现抑菌圈,测量直径。

(6)从抑菌圈边缘挑取菌落,重复实验。

1

2

3

4

含

含

含

不

仅凭以上步骤能否判断抗生素对细菌有选择作用?

一、实验:探究抗生素对细菌的选择作用

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

第一代

第三代

第二代

直径逐代变小,说明抗生素对细菌有选择作用,耐药个体存活率高,不耐药存活率低。

含

含

含

不

含

含

含

不

含

含

含

不

一、实验:探究抗生素对细菌的选择作用

4. 实验结论

(1)细菌耐药性的出现是 导致的。

(2) 导致耐药菌比例逐代提高。

抗生素的选择作用下,保留耐药性强的个体

大肠杆菌存在耐药性不同的变异类型

再次实验,菌落中耐药个体占比增加

可遗传变异

抗生素的选择作用

一、实验:探究抗生素对细菌的选择作用

讨论(P115)

(1)为什么要从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌?

(2)在本实验的培养条件下,耐药菌所产生的变异是

有利还是有害的?你怎么理解变异是有利还是有害的?

因为抑菌圈边缘生长耐药菌存在耐药菌,且比其它区域耐药菌的占比高。

有利的;有利或有害取决于所处的环境条件。

1

2

3

4

含

含

含

不

一、实验:探究抗生素对细菌的选择作用

讨论(P115)

(3)滥用抗生素的现象十分普遍。例如,有人生病时觉

得去医院很麻烦,就直接吃抗生素;有的禽畜养殖

者将抗生素添加到动物饲料中。你认为这些做法会

有什么后果?

滥用抗生素会使病菌的抗药基因不断积累,

抗药性不断增强,导致抗生素药物失效。

利用“抗生素纸片扩散法”观察某细菌在含有抗生素的培养基上的生长状况,可探究抗生素对细菌的选择作用。下列错误的是( )

小试牛刀

B.细菌基因突变产生了耐药个体是定向变异。

A.抗生素的使用导致细菌产生了耐药性。

C.从抑菌圈边缘挑取细菌连续培养,后代抑菌圈变大。

D.本实验条件下,细菌的耐药性变异是有利变异。

ABC

一. 物种的概念

1.

物种:

能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物。

2.

生殖隔离:

不能相互交配,即便交配成功也不能产生可育后代的现象。

杂交

杂交

二倍体

四倍体

三倍体

马(2n=64)

驴(2n=62)

骡(2n=63)

不可育

☆是否存在生殖隔离是判断是否同一物种的方法。

二、隔离在物种形成中的作用

物种 vs 种群

① 同一物种可以分布在不同区域;

种群是同一区域内的同一物种的全部个体

② 种群是物种繁殖和进化的基本单位。

物种:自然状态下能相互交配并且产生可育后代的一群生物

种群:生活在一定区域的同种生物的全部个体的集合。

二者区别:

种群1

种群2

物种

二. 隔离及其在物种形成中的作用

1.

隔离:

不同群体间的个体,在自然条件下基因不能自由交流的现象。隔离分为地理隔离和生殖隔离。

隔离

生殖隔离

地理隔离

:同种生物由于地理障碍而分成不同的种群,

使得种群间不能发生基因交流的现象。

:不能相互交配,即便交配成功也不能产生

可育后代的现象。

二、隔离在物种形成中的作用

【思考·讨论】隔离在物种形成中的作用

加拉帕戈斯群岛位于南美洲附近的太平洋中,由13个主要岛屿组成,

二、隔离在物种形成中的作用

【思考·讨论】隔离在物种形成中的作用

群岛上有13种地雀(喙差别大,存在生殖隔离),而南美洲没有。

二、隔离在物种形成中的作用

【思考·讨论】隔离在物种形成中的作用

群岛上有13种地雀(喙差别大,存在生殖隔离),而南美洲没有。

1.设想南美洲大陆的一种地雀来到加拉帕戈斯群岛后,先在两个岛屿上形成两个初始种群。这两个种群的个体数量都不多。它们的基因频率一样吗?

由于这两个种群的个体数量都不够多,

基因频率可能是不一样的。

2.不同岛屿上的地雀种群,产生突变的情况一样吗?

不一样。因为突变是随机发生的。

二、隔离在物种形成中的作用

【思考·讨论】隔离在物种形成中的作用

3.对不同岛屿上的地雀种群来说,环境的作用有没有差别?

这对种群基因频率的变化会产生什么影响?

自然环境条件不一样,因此环境的作用会有差别,

导致种群基因频率朝着不同的方向改变。

4.如果这片海域只有一个小岛,还会形成这么多种地雀吗?

不会。因为个体间有基因的交流。

二、隔离在物种形成中的作用

【思考·讨论】隔离在物种形成中的作用

隔离在物种形成中有什么作用?

二、隔离在物种形成中的作用

【思考·讨论】隔离在物种形成中的作用

地雀祖先

突变

基因重组

突变

基因重组

种群基因频率定向改变

种群基因频率定向改变

自然选择

岛屿1

岛屿2

地理隔离

地雀1

地雀2

生殖隔离

总结:

隔离是物种形成的必要条件。

地理隔离-------物种形成的 阶段,

生殖隔离------- 时期、物种形成的 和 。

量变

质变

关键

标志

二、隔离在物种形成中的作用

【思考·讨论】隔离在物种形成中的作用

地雀祖先

岛屿1

岛屿2

突变

基因重组

突变

基因重组

种群基因频率定向改变

种群基因频率定向改变

地雀1

地雀2

自然选择

物种形成的三个基本环节:

① ( )提供原材料。

② ( )使基因频率发生改变。

③( )是物种形成的必要条件。

地理隔离

生殖隔离

突变和基因重组

自然选择

隔离

二、隔离在物种形成中的作用

思考:生物的进化一定能形成新物种吗?

物种形成 生物进化

标志

变化后生物与原生物的关系

二者联系

不一定

生殖隔离出现

基因频率改变

属于不同物种

可能属于同一物种;

也可能属于不同物种

只有不同种群的基因库产生明显差异,出现生殖隔离才形成新物种;

进化不一定产生新物种,但新物种产生的过程中一定存在进化

三、物种形成的方式

模式1:渐变式

模式2:骤变式

模式3:人工创造新物种

如:加拉帕戈斯群岛上13种地雀的形成。

如:普通小麦的形成(自然状态)。

原物种→地理隔离→自然选择→新物种

主要通过染色体变异形成新物种,一旦出现,很快形成生殖隔离,多见于植物。

如:人工诱导多倍体的形成(无子西瓜)

随堂练习

1.判断下列与隔离有关的表述是否正确。

(1)在曼彻斯特的桦尺蛾种群中,黑色个体与浅色个体之间未出现

生殖隔离。( )

(2)加拉帕戈斯群岛不同岛屿上的地雀种群之间由于地理隔离而逐

渐形成了生殖隔离。( )

√

√

在对某工厂职工进行遗传学调查时发现,在男女各400名职工中,女性色盲基因的携带者为30人,患者为10人,男性患者为22人。那么这个群体中色盲基因的频率为( )

A. 4.5% B. 5.9% C. 6% D. 9%

2.

解析:红绿色盲相关基因总数 = 400 × 2 + 400 = 1200(个)

Xb = 10 × 2 + 12 × 1 + 18 × 1 + 22 × 1 = 72(个)

故红绿色盲的基因频率(Xb %)=

1200

72

× 100%

= 6%

16世纪末,明代张谦德在《朱砂鱼谱》中总结金鱼育种的经验时说:“蓄类贵广,而选择贵精,须每年夏间市取数千头,分数缸饲养,逐日去其不佳者,百存一二,并作两三缸蓄之,加意培养,自然奇品悉具。”其中“逐日去其不佳者”和“分数缸饲养”的作用分别是( )

A. 自然选择,地理隔离

B. 人工选择,地理隔离

C. 自然选择,生殖隔离

D. 人工选择,生殖隔离

B

3.

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成