八年级上册历史 第6课 戊戌变法 同步训练题(含答案)

文档属性

| 名称 | 八年级上册历史 第6课 戊戌变法 同步训练题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 299.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-17 08:21:29 | ||

图片预览

文档简介

八年级上册历史第6课 戊戌变法同步训练题(含答案)

选择题

1. 1895年上海《点石斋画报》刊发新闻图画《伏阙陈书》,画面左上文如下:“台湾为南洋门户,自经李傅相与倭订约,允将全省拱手让之……其闽省诸孝廉之在京会试者,会同京官、商民缮就呈词,洋洋数千言,赴都察院陈情。……众口一词,皆谓此地万不可让。”该新闻图画报道的历史事件是( )

割让台湾 B.公车上书 C.百日维新 D.科举考试

2. 1897年底,全国出现讲变法自强的政治性学会33个,新式学堂17所,报刊19种。到1898年,学会、学堂、报馆达300所以上。这一现象 ( )

A.开启近代化运动 B.催生民族资产阶级

C.传播了维新思想 D.体现“自强”“求富”

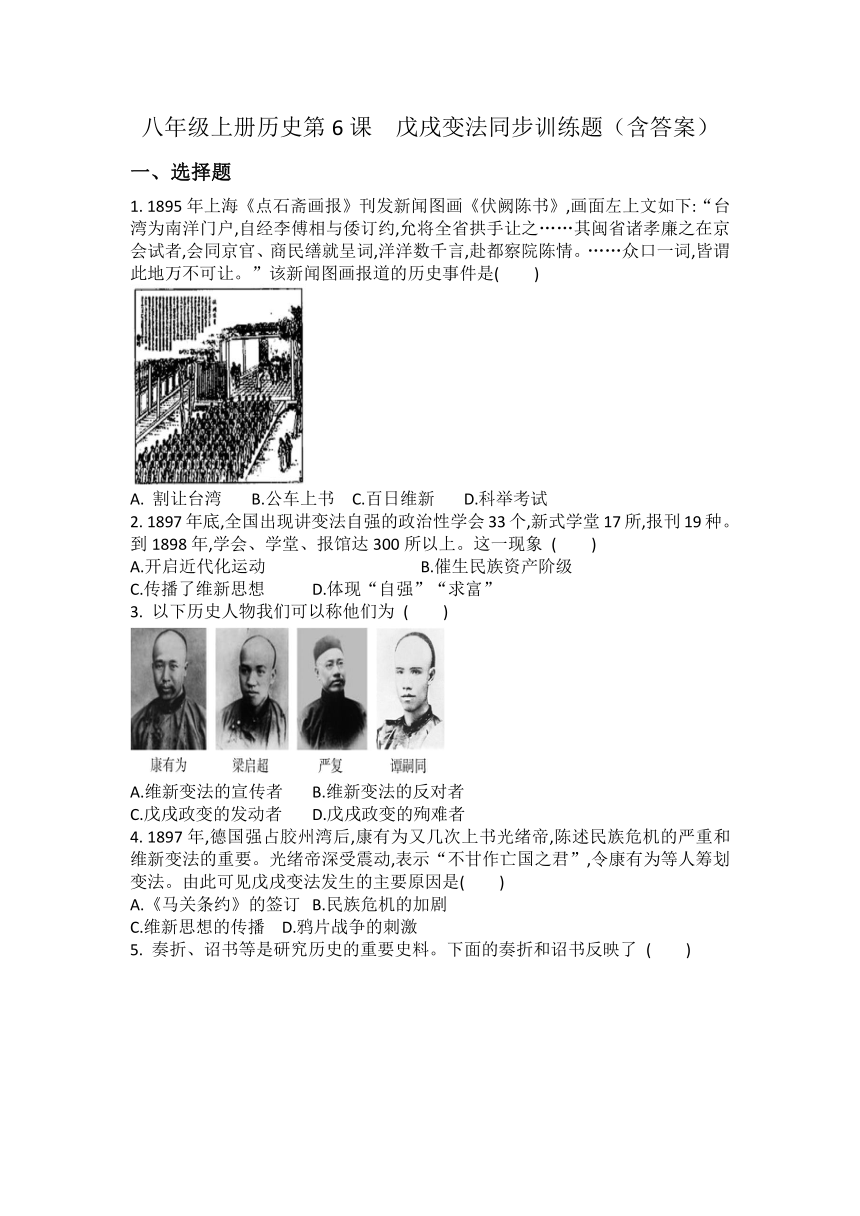

3. 以下历史人物我们可以称他们为 ( )

A.维新变法的宣传者 B.维新变法的反对者

C.戊戌政变的发动者 D.戊戌政变的殉难者

4. 1897年,德国强占胶州湾后,康有为又几次上书光绪帝,陈述民族危机的严重和维新变法的重要。光绪帝深受震动,表示“不甘作亡国之君”,令康有为等人筹划变法。由此可见戊戌变法发生的主要原因是( )

A.《马关条约》的签订 B.民族危机的加剧

C.维新思想的传播 D.鸦片战争的刺激

5. 奏折、诏书等是研究历史的重要史料。下面的奏折和诏书反映了 ( )

A.鸦片战争的危害

B.甲午战争爆发的历史背景

C.维新运动的历程

D.英法联军侵华战争的结局

6.下列戊戌变法的法令中,对封建顽固派最具威胁的是( )

A.训练新式军队

B.兴办私人企业

C.改革政府机构

D.开办新式学堂

7.“戊戌六君子”是在19世纪末我国的一次变法运动中被杀害的,这次变法的主要内容有( )

①鼓励私人兴办工矿企业 ②开办新式学堂 ③改革财政 ④训练新式军队

A.①②③④ B.①②③

C.②④ D.①③④

8.临刑前,他大呼:“有心杀贼,无力回天。死得其所,快哉快哉!”他甘为变法流血牺牲,想以流血牺牲唤醒国人。“他”是( )

A.康有为 B.梁启超

C.谭嗣同 D.邓世昌

9.“戊戌变法虽然被扼杀了,但它将统治中国人几千年的思想打开了缺口。”据此,戊戌变法的作用是 ( )

A.挽救民族危亡 B.推动社会经济发展

C.促进思想启蒙 D.促进社会政治变革

10.下列关于戊戌变法的说法正确的是( )

①光绪帝“不甘作亡国之君”,支持变法 ②变法从开始到失败历时103天 ③慈禧太后等发动政变,变法失败 ④变法使中国确立了君主立宪制

①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

11. 了解历史时序,初步掌握历史事件发展的线索是学习历史的基本要求之一。下面关于戊戌变法的线索中,空白处应该填写的史实是( )

A. 公车上书 B. 创办《时务报》

C. 成立强学会 D. 开办新式学堂

12. 资产阶级维新派宣传维新变法思想的刊物中,居于南北舆论界领导地位的是( )

A. 《中外纪闻》《湘学报》

B. 《时务报》《国闻报》

C. 《湘学报》《知新报》

D. 《天演论》《变法通议》

13. 这次战争的对手是中国人一直看不上眼的小国日本……惨败的结局使光绪皇帝蒙受到难以承受的耻辱与刺激。他痛感国事危艰、危亡在即,“若不 ,社稷难资保守”。“ ”应是( )

A. 禁绝鸦片 B. 实行洋务

C. 变法图强 D. 签订条约

14.1898年,光绪帝按维新派意图,发布了一系列变法诏令。以下内容最能体现发展资本主义愿望的是( )

A. 裁撤冗员 B. 开办新式学堂

C. 训练新式军队 D. 鼓励私人兴办工矿企业

15. “变法导致大量官员及寄生阶层的饭碗被打破。虽人人皆知要废八股,提倡实学,但全国的读书人都觉得自己费尽心血,一下子前途没了,所以他们就会坚决反对,更不用说被裁掉的官员了。”材料评述的是戊戌变法的( )

A. 兴起背景 B. 主要内容

C. 失败原因 D. 历史影响

16.著名的史学家戴逸根据戊戌变法的历史影响指出:“人们久处在封建闭塞的发霉气氛中,忽然从那里吹过来一股新鲜的气息,麻木不仁的头脑开始清醒过来了,僵硬的四肢逐渐动弹起来了。”这里强调了戊戌变法( )

A.目的是挽救民族危亡

B.目的是实现富国强兵

C.结果是起到了思想启蒙的作用

D.结果是建立了民主政治

17.面对日益加深的民族危机,慈禧太后不顾一切地扼杀了一场旨在进行“现代化的尝试”。这场“现代化的尝试”( )

A.挽救了民族危亡 B.完成了反帝任务

C.实现了富国强兵 D.促进了思想解放

18.有学者认为,甲午中日战争“以清政府惨败而宣告结束。于是,(中国)近代化的新陈代谢过程骤然加快”。材料中的“加快”主要表现在( )

A.开始引进西方的工业文明

B.开始制度变革的尝试

C.大力倡导“实业救国”

D.学习西方的军事技术

19.史论结合是历史学习的基本方法之一。下表的选项中,史实与推论对应正确的是( )

选项 史实 推论

A 公车上书 揭开了维新变法的序幕

B 百日维新 传播了民主共和观念

C “明定国是”诏书 维新派掌握了国家政权

D 戊戌政变 提高了光绪皇帝的地位

20.根据下列整理的戊戌变法的主要内容并结合所学知识,涉及变法在思想文化方面产生的影响是( )

① 裁撤冗官冗员,允许官民上书言事

② 鼓励私人兴办工矿企业,发展农、工、商业;改革财政,编制国家预算

③ 废除八股,改试策论,开办新式学堂

④ 裁减绿营,训练新式军队

A.②③④ B.②③ C.①②③ D.①③

21.“冲击—反应”模式是国内外史学界解释中国近代历史的模式之一。从19世纪中期开始,西方的冲击促使中国社会发生变化。下列史实对应关系最符合“冲击—反应”模式的是( )

A.鸦片战争——洋务运动

B.甲午中日战争——戊戌变法

C.鸦片战争——金田起义

D.第二次鸦片战争——公车上书

22.赫德于1898年10月24日在《致马士函》中说:“皇帝的方向是正确的,但是他的顾问康有为和其他人等都缺乏工作经验,简直是以好心肠扼杀了进步,他们把足够九年吃的东西,不顾它的胃量和消化能力,在三个月内都填塞给它吃了。”赫德认为戊戌变法失败的主要原因是( )

A.缺乏广泛的群众基础

B.维新派政治经验不足且急于求成

C.顽固守旧势力过于强大

D.将变法的希望寄托在光绪帝身上

23.19世纪末,戊戌变法在社会上起了思想启蒙作用,变法图强的社会呼声日益高涨。对“思想启蒙”理解正确的是( )

A.使人们开始了解西方生活习俗

B.使人们知道社会改革的合理性

C.使人们认识到要发展农、工、商业

D.使人们开始追求政治制度变革

24. 赫德于1898年10月24日在《致马士函》中说:“皇帝的方向是正确的,但是他的顾问康有为和其他人等都缺乏工作经验,简直是以好心肠扼杀了‘进步’——他们把足够九年吃的东西,不顾它的胃量和消化能力,在三个月内都填塞给它吃了。”赫德认为戊戌变法失败的主要原因是 ( )

A.缺乏广泛的群众基础

B.维新派政治经验不足且急于求成

C.顽固守旧势力过于强大

D.将变法的希望寄托在光绪帝身上

25金冲及在《二十一世纪中国史纲》一书中指出:“假如用短近的眼光看,甲午战争对中国而言是一场备受屈辱的悲剧;但是用长远的眼光看,却又是一个新的起点。”下列史实能证明“新起点”的是( )

A.维新派主张变法图强,掀起了戊戌变法运动

B.《马关条约》签订后,列强掀起瓜分中国的狂潮

C.自强求富的洋务运动,开始了中国近代化的历程

D.洪仁玕的《资政新篇》,提出向西方学习等主张

二、非选择题

26、阅读材料,回答问题。

材料 祖宗之法是用来治理祖宗的领土的。今天祖宗的领土都保不住了,祖宗那套法还有什么用呢 就拿总理衙门来说,祖宗的法里并没有,是最近这些年要跟洋人打交道,才新设立的。时代变了,祖宗之法也非变不可。

——康有为

(1)材料中的内容表达了康有为的什么观点

(2)为了实践这种思想,在“祖宗之法”没有变之前,康有为做了哪些工作

(3)康有为改变“祖宗之法”,在文化上的主要主张是什么

27、阅读材料,回答问题。

材料一 梁启超说:“吾国四千余年大梦之唤醒,实自甲午战败割台湾偿二百兆以后始也。……变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举;而一切要其大成,在变官制。”

——梁启超《戊戌政变记》

(1)材料一中梁启超认为导致中国人觉醒的历史事件是什么?他认为变法成功的关键是什么?

材料二 光绪帝按照康有为提出的办法,发布了一系列变法诏令,主要内容有:发展农、工、商业;训练新式陆海军;创办报刊,开放言论;开办新式学堂培养人才等。同时规定,今后科举考试废除八股文,取消多余的衙门和无用的官职。

(2)材料二中的变法内容主要反映了哪一政治派别的愿望与要求?据材料,概括这次变法的内容涵盖哪些方面。

材料三 康有为等人想以日本明治维新的要义为蓝图在中国变法,但是没有认识到日本与中国国情不同……只是从形式上学习,并没有掌握明治维新的真正“要义”。在不掌握权力的情况下,靠不停地向皇帝条陈奏折,由皇帝颁发诏书的方式来进行变法,结果失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立做出了有益的尝试。

(3)据材料三,概括戊戌变法失败的原因。

(4)据上述材料,总结戊戌变法对中国近代化的最大贡献。

答案

1-5BCABC 6-10CACCA 11-15ABCDC 16-20CDBAD 21-25BBDBA

26、(1)只有维新变法,才能挽救民族危亡。

(2)康有为多次上书光绪帝,请求变法图强;1895年,康有为、梁启超在北京发起成立强学会,宣传维新变法。

(3)改科举,废八股,各地设立中、小学堂,京师设立大学堂。

27、(1)事件:甲午战争中国战败(或签订《马关条约》)。

关键:变革官制(或变革政治制度)。

(2)政治派别:维新派(或资产阶级维新派)。

方面:政治、经济、军事、文化教育。

(3)维新派无视国情,盲目模仿日本明治维新的经验(或维新派没有认识到日本与中国国情不同);维新派只是从形式上学习,并没有掌握明治维新的真正“要义”;维新派缺乏实权(或维新派在不掌握权力的情况下变法)。

(4)触动了传统的政治体制(或主张变革中国政治制度)。

选择题

1. 1895年上海《点石斋画报》刊发新闻图画《伏阙陈书》,画面左上文如下:“台湾为南洋门户,自经李傅相与倭订约,允将全省拱手让之……其闽省诸孝廉之在京会试者,会同京官、商民缮就呈词,洋洋数千言,赴都察院陈情。……众口一词,皆谓此地万不可让。”该新闻图画报道的历史事件是( )

割让台湾 B.公车上书 C.百日维新 D.科举考试

2. 1897年底,全国出现讲变法自强的政治性学会33个,新式学堂17所,报刊19种。到1898年,学会、学堂、报馆达300所以上。这一现象 ( )

A.开启近代化运动 B.催生民族资产阶级

C.传播了维新思想 D.体现“自强”“求富”

3. 以下历史人物我们可以称他们为 ( )

A.维新变法的宣传者 B.维新变法的反对者

C.戊戌政变的发动者 D.戊戌政变的殉难者

4. 1897年,德国强占胶州湾后,康有为又几次上书光绪帝,陈述民族危机的严重和维新变法的重要。光绪帝深受震动,表示“不甘作亡国之君”,令康有为等人筹划变法。由此可见戊戌变法发生的主要原因是( )

A.《马关条约》的签订 B.民族危机的加剧

C.维新思想的传播 D.鸦片战争的刺激

5. 奏折、诏书等是研究历史的重要史料。下面的奏折和诏书反映了 ( )

A.鸦片战争的危害

B.甲午战争爆发的历史背景

C.维新运动的历程

D.英法联军侵华战争的结局

6.下列戊戌变法的法令中,对封建顽固派最具威胁的是( )

A.训练新式军队

B.兴办私人企业

C.改革政府机构

D.开办新式学堂

7.“戊戌六君子”是在19世纪末我国的一次变法运动中被杀害的,这次变法的主要内容有( )

①鼓励私人兴办工矿企业 ②开办新式学堂 ③改革财政 ④训练新式军队

A.①②③④ B.①②③

C.②④ D.①③④

8.临刑前,他大呼:“有心杀贼,无力回天。死得其所,快哉快哉!”他甘为变法流血牺牲,想以流血牺牲唤醒国人。“他”是( )

A.康有为 B.梁启超

C.谭嗣同 D.邓世昌

9.“戊戌变法虽然被扼杀了,但它将统治中国人几千年的思想打开了缺口。”据此,戊戌变法的作用是 ( )

A.挽救民族危亡 B.推动社会经济发展

C.促进思想启蒙 D.促进社会政治变革

10.下列关于戊戌变法的说法正确的是( )

①光绪帝“不甘作亡国之君”,支持变法 ②变法从开始到失败历时103天 ③慈禧太后等发动政变,变法失败 ④变法使中国确立了君主立宪制

①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

11. 了解历史时序,初步掌握历史事件发展的线索是学习历史的基本要求之一。下面关于戊戌变法的线索中,空白处应该填写的史实是( )

A. 公车上书 B. 创办《时务报》

C. 成立强学会 D. 开办新式学堂

12. 资产阶级维新派宣传维新变法思想的刊物中,居于南北舆论界领导地位的是( )

A. 《中外纪闻》《湘学报》

B. 《时务报》《国闻报》

C. 《湘学报》《知新报》

D. 《天演论》《变法通议》

13. 这次战争的对手是中国人一直看不上眼的小国日本……惨败的结局使光绪皇帝蒙受到难以承受的耻辱与刺激。他痛感国事危艰、危亡在即,“若不 ,社稷难资保守”。“ ”应是( )

A. 禁绝鸦片 B. 实行洋务

C. 变法图强 D. 签订条约

14.1898年,光绪帝按维新派意图,发布了一系列变法诏令。以下内容最能体现发展资本主义愿望的是( )

A. 裁撤冗员 B. 开办新式学堂

C. 训练新式军队 D. 鼓励私人兴办工矿企业

15. “变法导致大量官员及寄生阶层的饭碗被打破。虽人人皆知要废八股,提倡实学,但全国的读书人都觉得自己费尽心血,一下子前途没了,所以他们就会坚决反对,更不用说被裁掉的官员了。”材料评述的是戊戌变法的( )

A. 兴起背景 B. 主要内容

C. 失败原因 D. 历史影响

16.著名的史学家戴逸根据戊戌变法的历史影响指出:“人们久处在封建闭塞的发霉气氛中,忽然从那里吹过来一股新鲜的气息,麻木不仁的头脑开始清醒过来了,僵硬的四肢逐渐动弹起来了。”这里强调了戊戌变法( )

A.目的是挽救民族危亡

B.目的是实现富国强兵

C.结果是起到了思想启蒙的作用

D.结果是建立了民主政治

17.面对日益加深的民族危机,慈禧太后不顾一切地扼杀了一场旨在进行“现代化的尝试”。这场“现代化的尝试”( )

A.挽救了民族危亡 B.完成了反帝任务

C.实现了富国强兵 D.促进了思想解放

18.有学者认为,甲午中日战争“以清政府惨败而宣告结束。于是,(中国)近代化的新陈代谢过程骤然加快”。材料中的“加快”主要表现在( )

A.开始引进西方的工业文明

B.开始制度变革的尝试

C.大力倡导“实业救国”

D.学习西方的军事技术

19.史论结合是历史学习的基本方法之一。下表的选项中,史实与推论对应正确的是( )

选项 史实 推论

A 公车上书 揭开了维新变法的序幕

B 百日维新 传播了民主共和观念

C “明定国是”诏书 维新派掌握了国家政权

D 戊戌政变 提高了光绪皇帝的地位

20.根据下列整理的戊戌变法的主要内容并结合所学知识,涉及变法在思想文化方面产生的影响是( )

① 裁撤冗官冗员,允许官民上书言事

② 鼓励私人兴办工矿企业,发展农、工、商业;改革财政,编制国家预算

③ 废除八股,改试策论,开办新式学堂

④ 裁减绿营,训练新式军队

A.②③④ B.②③ C.①②③ D.①③

21.“冲击—反应”模式是国内外史学界解释中国近代历史的模式之一。从19世纪中期开始,西方的冲击促使中国社会发生变化。下列史实对应关系最符合“冲击—反应”模式的是( )

A.鸦片战争——洋务运动

B.甲午中日战争——戊戌变法

C.鸦片战争——金田起义

D.第二次鸦片战争——公车上书

22.赫德于1898年10月24日在《致马士函》中说:“皇帝的方向是正确的,但是他的顾问康有为和其他人等都缺乏工作经验,简直是以好心肠扼杀了进步,他们把足够九年吃的东西,不顾它的胃量和消化能力,在三个月内都填塞给它吃了。”赫德认为戊戌变法失败的主要原因是( )

A.缺乏广泛的群众基础

B.维新派政治经验不足且急于求成

C.顽固守旧势力过于强大

D.将变法的希望寄托在光绪帝身上

23.19世纪末,戊戌变法在社会上起了思想启蒙作用,变法图强的社会呼声日益高涨。对“思想启蒙”理解正确的是( )

A.使人们开始了解西方生活习俗

B.使人们知道社会改革的合理性

C.使人们认识到要发展农、工、商业

D.使人们开始追求政治制度变革

24. 赫德于1898年10月24日在《致马士函》中说:“皇帝的方向是正确的,但是他的顾问康有为和其他人等都缺乏工作经验,简直是以好心肠扼杀了‘进步’——他们把足够九年吃的东西,不顾它的胃量和消化能力,在三个月内都填塞给它吃了。”赫德认为戊戌变法失败的主要原因是 ( )

A.缺乏广泛的群众基础

B.维新派政治经验不足且急于求成

C.顽固守旧势力过于强大

D.将变法的希望寄托在光绪帝身上

25金冲及在《二十一世纪中国史纲》一书中指出:“假如用短近的眼光看,甲午战争对中国而言是一场备受屈辱的悲剧;但是用长远的眼光看,却又是一个新的起点。”下列史实能证明“新起点”的是( )

A.维新派主张变法图强,掀起了戊戌变法运动

B.《马关条约》签订后,列强掀起瓜分中国的狂潮

C.自强求富的洋务运动,开始了中国近代化的历程

D.洪仁玕的《资政新篇》,提出向西方学习等主张

二、非选择题

26、阅读材料,回答问题。

材料 祖宗之法是用来治理祖宗的领土的。今天祖宗的领土都保不住了,祖宗那套法还有什么用呢 就拿总理衙门来说,祖宗的法里并没有,是最近这些年要跟洋人打交道,才新设立的。时代变了,祖宗之法也非变不可。

——康有为

(1)材料中的内容表达了康有为的什么观点

(2)为了实践这种思想,在“祖宗之法”没有变之前,康有为做了哪些工作

(3)康有为改变“祖宗之法”,在文化上的主要主张是什么

27、阅读材料,回答问题。

材料一 梁启超说:“吾国四千余年大梦之唤醒,实自甲午战败割台湾偿二百兆以后始也。……变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举;而一切要其大成,在变官制。”

——梁启超《戊戌政变记》

(1)材料一中梁启超认为导致中国人觉醒的历史事件是什么?他认为变法成功的关键是什么?

材料二 光绪帝按照康有为提出的办法,发布了一系列变法诏令,主要内容有:发展农、工、商业;训练新式陆海军;创办报刊,开放言论;开办新式学堂培养人才等。同时规定,今后科举考试废除八股文,取消多余的衙门和无用的官职。

(2)材料二中的变法内容主要反映了哪一政治派别的愿望与要求?据材料,概括这次变法的内容涵盖哪些方面。

材料三 康有为等人想以日本明治维新的要义为蓝图在中国变法,但是没有认识到日本与中国国情不同……只是从形式上学习,并没有掌握明治维新的真正“要义”。在不掌握权力的情况下,靠不停地向皇帝条陈奏折,由皇帝颁发诏书的方式来进行变法,结果失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立做出了有益的尝试。

(3)据材料三,概括戊戌变法失败的原因。

(4)据上述材料,总结戊戌变法对中国近代化的最大贡献。

答案

1-5BCABC 6-10CACCA 11-15ABCDC 16-20CDBAD 21-25BBDBA

26、(1)只有维新变法,才能挽救民族危亡。

(2)康有为多次上书光绪帝,请求变法图强;1895年,康有为、梁启超在北京发起成立强学会,宣传维新变法。

(3)改科举,废八股,各地设立中、小学堂,京师设立大学堂。

27、(1)事件:甲午战争中国战败(或签订《马关条约》)。

关键:变革官制(或变革政治制度)。

(2)政治派别:维新派(或资产阶级维新派)。

方面:政治、经济、军事、文化教育。

(3)维新派无视国情,盲目模仿日本明治维新的经验(或维新派没有认识到日本与中国国情不同);维新派只是从形式上学习,并没有掌握明治维新的真正“要义”;维新派缺乏实权(或维新派在不掌握权力的情况下变法)。

(4)触动了传统的政治体制(或主张变革中国政治制度)。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹