人民版必修二专题七第一课 社会主义建设道路的初期探索(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版必修二专题七第一课 社会主义建设道路的初期探索(共25张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-09-27 08:13:49 | ||

图片预览

文档简介

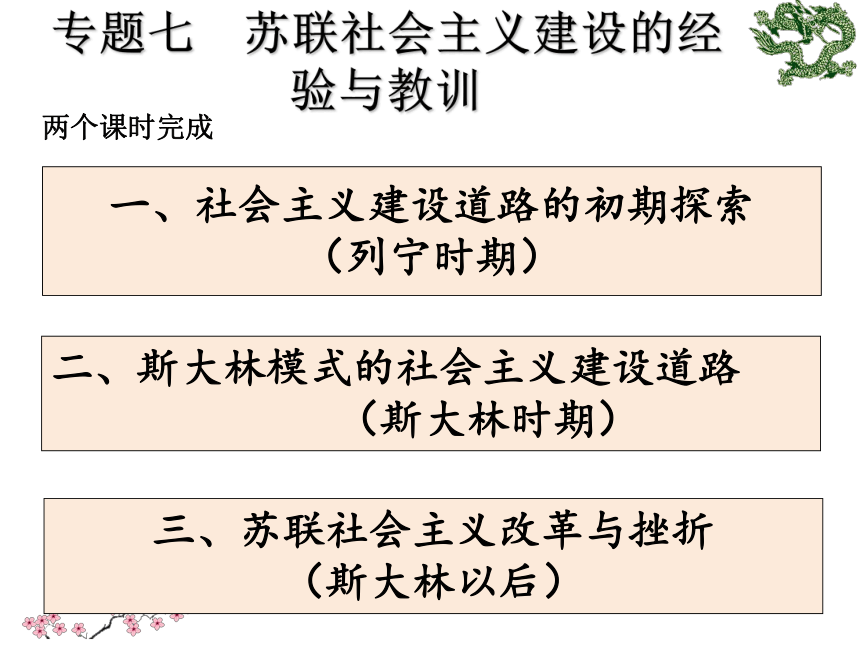

课件25张PPT。一、社会主义建设道路的初期探索

(列宁时期)二、斯大林模式的社会主义建设道路

(斯大林时期)三、苏联社会主义改革与挫折

(斯大林以后)专题七 苏联社会主义建设的经

验与教训 两个课时完成列宁斯大林赫鲁晓夫勃列日

涅夫戈尔巴

乔夫苏联成立—

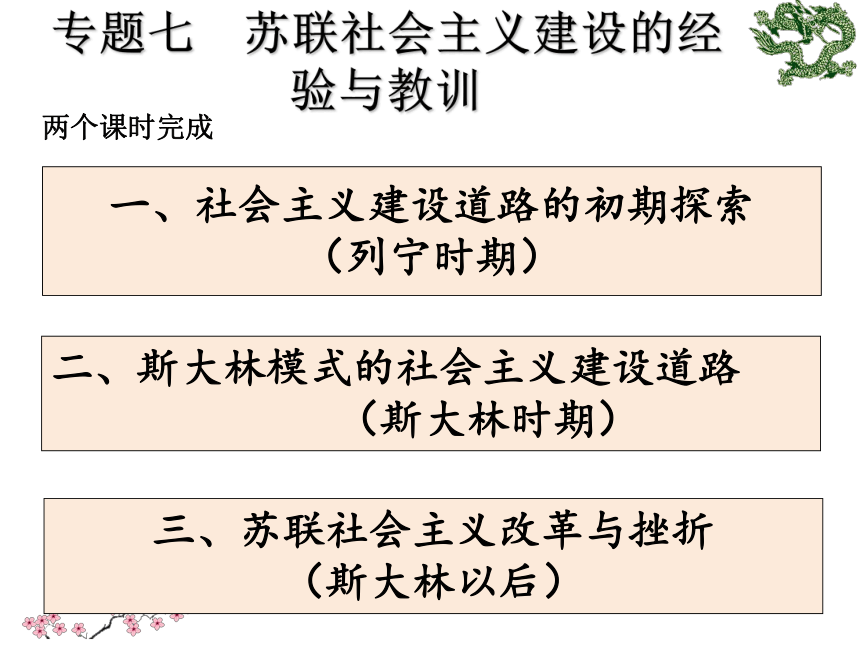

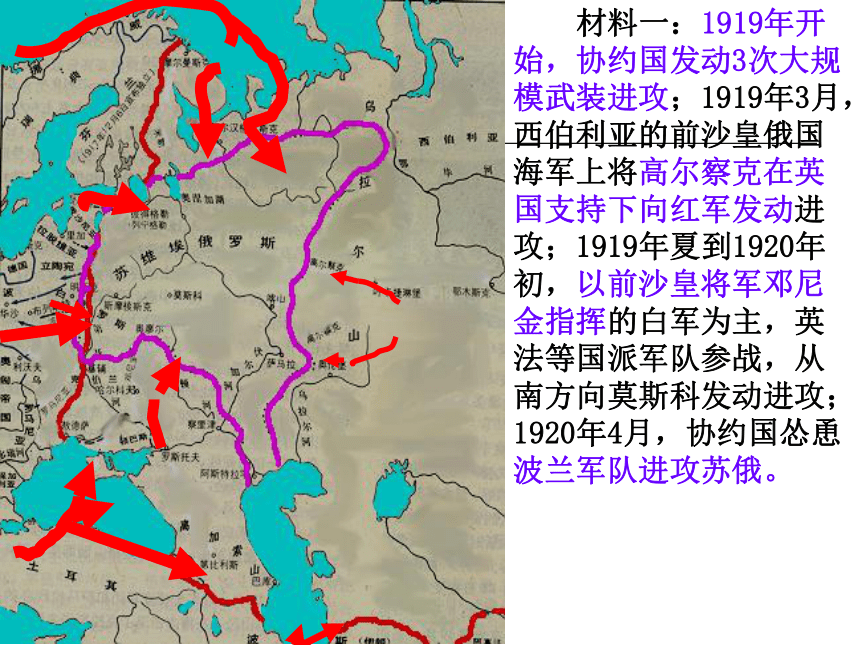

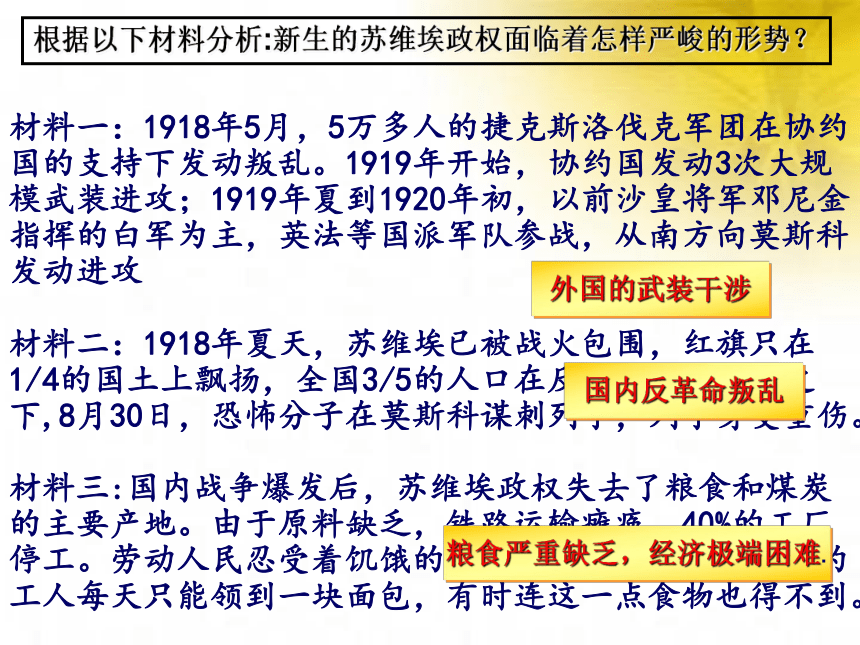

苏联解体-1922.12.3020C苏联的主要领导人有哪些?1991.12.21初期探索“战时共产主义”政策新经济政策 背景 内容 评价 背景 内容 评价1918——1921年1921——1927 材料一:1919年开始,协约国发动3次大规模武装进攻;1919年3月,西伯利亚的前沙皇俄国海军上将高尔察克在英国支持下向红军发动进攻;1919年夏到1920年初,以前沙皇将军邓尼金指挥的白军为主,英法等国派军队参战,从南方向莫斯科发动进攻;1920年4月,协约国怂恿波兰军队进攻苏俄。材料一:1918年5月,5万多人的捷克斯洛伐克军团在协约国的支持下发动叛乱。1919年开始,协约国发动3次大规模武装进攻;1919年夏到1920年初,以前沙皇将军邓尼金指挥的白军为主,英法等国派军队参战,从南方向莫斯科发动进攻

材料二:1918年夏天,苏维埃已被战火包围,红旗只在1/4的国土上飘扬,全国3/5的人口在反革命势力控制之下,8月30日,恐怖分子在莫斯科谋刺列宁,列宁身受重伤。

材料三:国内战争爆发后,苏维埃政权失去了粮食和煤炭的主要产地。由于原料缺乏,铁路运输瘫痪,40%的工厂停工。劳动人民忍受着饥饿的折磨,莫斯科和彼得格勒的工人每天只能领到一块面包,有时连这一点食物也得不到。

根据以下材料分析:新生的苏维埃政权面临着怎样严峻的形势?外国的武装干涉国内反革命叛乱粮食严重缺乏,经济极端困难.在三年的国内战争期间,苏俄人民是怎样战胜国内外敌人的?A、军事上:组建红军,抵抗敌人的进攻 同志们,炮火包围着我们,

凶猛的野兽齐向我们猛扑。

祖国的土地上盘踞着暴徒,

我们的命运注定只有两种:

不战胜,就在战斗中光荣牺牲。

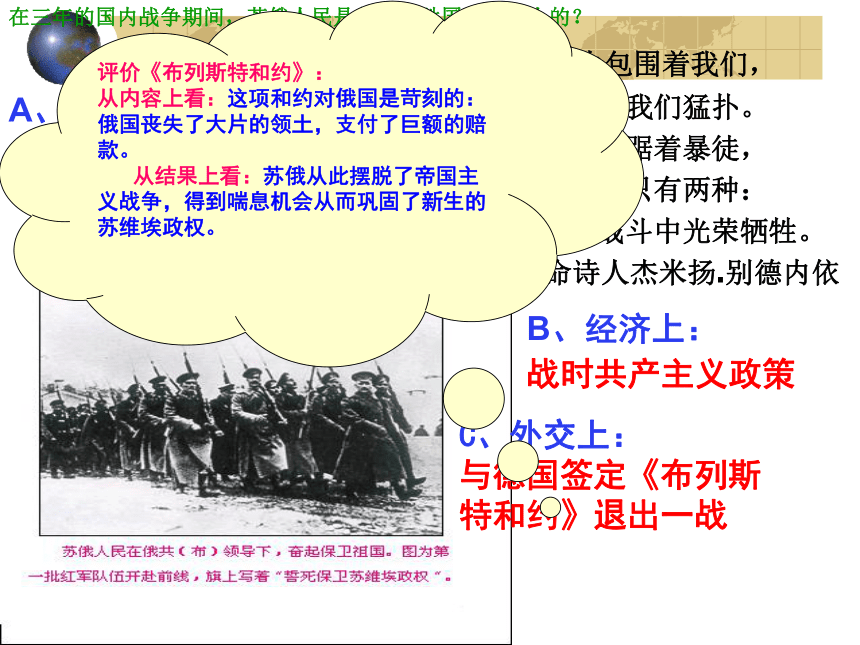

——苏俄革命诗人杰米扬.别德内依B、经济上:战时共产主义政策C、外交上:

与德国签定《布列斯特和约》退出一战评价《布列斯特和约》:

从内容上看:这项和约对俄国是苛刻的:俄国丧失了大片的领土,支付了巨额的赔款。

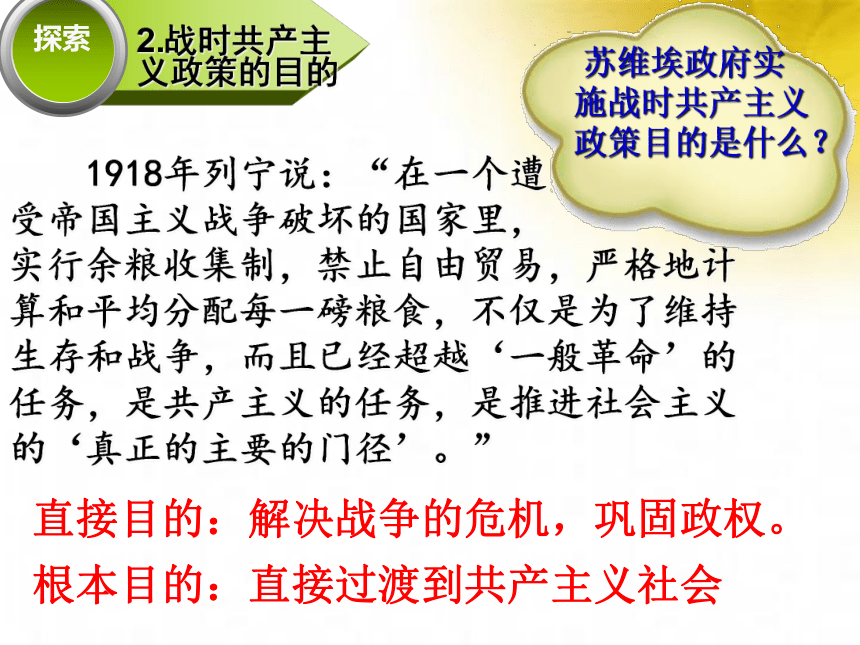

从结果上看:苏俄从此摆脱了帝国主义战争,得到喘息机会从而巩固了新生的苏维埃政权。A、政治和军事上 :外国干涉军和国内武装叛乱的联合进攻,3/4国土被敌人占领;B、经济上:粮食严重缺乏,经济极端困难;------苏维埃政权面临危机一、战时共产主义政策 1、背景 1918年列宁说:“在一个遭

受帝国主义战争破坏的国家里,

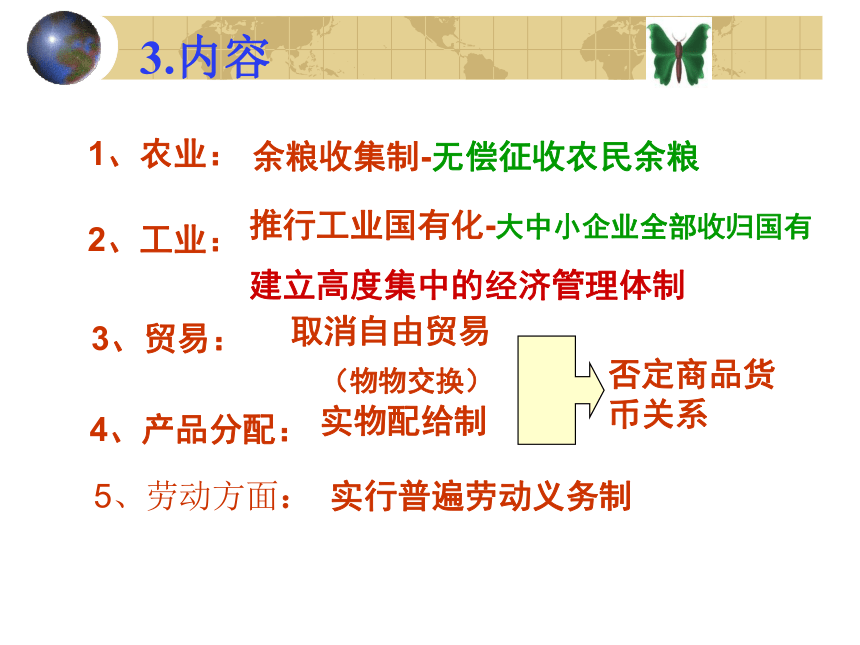

实行余粮收集制,禁止自由贸易,严格地计算和平均分配每一磅粮食,不仅是为了维持生存和战争,而且已经超越‘一般革命’的任务,是共产主义的任务,是推进社会主义的‘真正的主要的门径’。”直接目的:解决战争的危机,巩固政权。根本目的:直接过渡到共产主义社会 苏维埃政府实施战时共产主义政策目的是什么?3.内容 1、农业:2、工业:3、贸易:4、产品分配:余粮收集制-无偿征收农民余粮 推行工业国有化-大中小企业全部收归国有

建立高度集中的经济管理体制取消自由贸易

(物物交换)实物配给制实行普遍劳动义务制否定商品货币关系5、劳动方面: 材料1:从1919年到1920年,红军粉碎了协约国策划的三次大规模武装进攻,捍卫了十月革命的成果。

材料2:1920年,苏俄农民流传着这样的说法:“土地属于我们,面包却属于你们;水属于我们,鱼却属于你们;森林属于我们,木材却属于你们。” 我们原来打算直接用无产阶级国家的法令,在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的生产和产品分配。

—《列宁选集》作用:最大限度地集中了全国财力、物力,保障事上的胜利,巩固了苏维埃政权。局限:损害了广大人民的利益,不利于生产力的发展。引发经济政治危机,对国家经济造成不利影响,并非是向社会主义过渡的正确途径。 延伸:在中国历史上有没有事例也违背了生产关系与生产力辩证原理的?太平天国运动;人民公社化

4.评 价 1921年俄罗斯发生了骇人听闻的南方饥荒。一年半时间里超过500万人死于饥饿。在非常困难的地区,为了生存人吃人的极端的情况就出现了,有的家庭死去成员的尸体,竟被那些一息尚存的家人吃掉充饥。另外,那些死于饥饿或被打死的人的尸体,也成了饥饿的人们争抢的“食物”。

——摘自凤凰网 1921年春,苏俄面临经济政治危机:农民不满、工人罢工、士兵叛乱,为什么?材料五:4年世界大战和3年国内战争,整个国家满目疮痍,1920年国民收入只有40亿布比1917年还少70亿;工业总产值只及1913年的14%,其中钢和生铁的产量只及1913年的5%和3%,煤也只有1/3;谷物总产量比1913年减产1/3。全国陷入一片饥荒,人民连基本的面包和衣服都得不到满足。此时1920--1921年苏俄又遭遇了大旱灾。粮食极端匮乏,原料能源缺少,工厂也无法开工。战时共产主义政策遭到普遍的反对。实践证明,战时共产主义政策并不是向社会主义过渡的正确途径。材料一:1921年春,俄国一些地区发生饥荒。列宁和中央苏维埃命令宰杀一批马匹,把马肉分配给灾区农民,以便让他们渡过饥荒。可农民却喊出了“打倒列宁和马肉,恢复沙皇和猪肉”的口号材料二:在喀琅施塔得水兵叛乱中,参加者

占领要塞,提出“要苏维埃,不要布尔什维克”、

“立即取消粮食征购队”等口号。马克思认为建立社会主义的基础是什么?它与马克思的设想相符合吗? 在生产力高度发达的资本主义基础上建立社会主义,实行公有制、计划经济和按劳分配,取消商品生产和货币。 ------马克思 用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配的做法脱离了实际,“现实生活说明我们错了”。从历史唯物史观看战时共产主义主义政策错在哪里?战时共产主义政策脱离了当时苏俄生产力发展的实际,

违背了生产关系要适应生产力发展这一客观经济发展规律 1、背景四年世界大战和三年国内

战争的破坏;自然灾害战时共产主义政策

的失误苏俄国民经济濒临崩溃工人、农民不满苏维埃政权面临严重的经济和

政治危机1921年,苏俄实施新经济政策二、新经济政策列宁在1921年俄共(布)第十次代表大会上作

了《关于以实物税代替余粮收集制的报告》苏维埃政权面临严重的经济和政治危机

2、标志内容政策(否决商品货币关系)(利用商品货币关系)(实行公有制为主体,多种所有制经济并存)(农民除口粮、种子粮以外的一切余粮收归国有)(单一的公有制,高度集中管理)(平均主义)(按劳取酬)内容(纳税后的余粮归农民支配)固定粮食税政府对国企实行经济核算,在国家掌握经济命脉的前提下,实行国家资本主义实行自由贸易实行工资制减轻了农民负担,提高了农民的生产积极性提高了劳动生产率,取得较好的经济效益有利于市场经济的发展提高了劳动者的生产积极性我们还不能实现从小生产到社会主义的直接过渡……所以我们应该利用资本主义作为小生产和社会主义的中间环节,作为提高生产力的手段、途径、方法和方式。

——列宁依据材料说明新经济政策“新”在何处?新经济政策是通过在一定限度内发展资本主义,利用市场和商品货币关系来扩大生产,发展生产力,逐步过渡到社会主义5、评价:1、积极方面:2、消极方面: (1)经济上:调动了人民的生产积极性,使苏俄经济很快走出困境,为国家实现工业化打下基础。 (2)政治上:使工农联盟得到巩固,从而克服国内的政治危机,有效的巩固了苏维埃政权。 在实施过程中,不可避免地出现了一些问题,加之领导人对这种政策的必要性和长期性认识不足,以致后来过早地终止了新经济政策的执行。 (3)是从国情出发,向社会主义过渡的正确途径,是对俄国社会主义建设的有益探索。“新” 战时共产主义政策是在生活中排斥商品关系,用军事和行政手段控制社会运转,进而直接进入社会主义;理解历史4、特点和实质(1)特点:

通过在一定限度内发展资本主义,利用市场和商品货币关系来扩大生产,改善工农联盟,逐步过渡到社会主义

(2)实质:

在国家掌握主要经济命脉的前提下,允许资本主义在一定范围和一定程度上恢复和发展,进而使社会主义成胜战时资本主义成分,最终建设社会主义的经济体制原理:生产关系的变革要适应生产力水平三、苏联成立 1922年12月,苏维埃社会主义共和国联盟第一次代表大会召开,成立了苏维埃社会主义共和国联盟(苏联)

1924年1月,苏维埃第二次代表大会通过苏联第一部宪法,把苏维埃社会主义共和国联盟以法律形式确定下来社会主义建设道路的初期探索直接进入失败逐渐过渡探索成功国内战争内忧外患战时共产主义政策余粮收集制工业国有化取消自由贸易实物配给制巩固政权但激化了矛盾经济危机政治危机 新经济政策固定粮食税国家资本主义实行自由贸易按劳取酬工资制恢复了国民经济课 堂 小 结知识整合——社会主义建设道路的初期探索

1917——1927年

①主题:摆脱经济危机和政治危机,向社会主义过渡

②措施:

1918—1921年实行战时共产主义政策;1921—1927年实行实行新经济政策。

③特点:

前者是使用行政和军事手段直接过渡,后者特点是使用市场价值规律间接过渡;

④结果:

前者适应了战争需要,但引发政治危机,后者恢复了经济,巩固了政权,找到了落后国家向社会主义过渡的途径,但随着形势发展被逐步放弃。 1921年8月,苏俄著名象征派诗人勃洛克开枪自杀,他的遗嘱中有这样两句小诗:“看,莫斯科忍受饥饿,从前整洁美丽,而现在是买卖投机。”大批共青团员退团,共青团在两年之内失去了一半团员。也有很多共产党员退党。这些人是坚定的马克思主义者,他们无法理解新经济政策,认为新经济政策背叛了十月革命的理想,背叛了马克思主义,是严重的倒退。他们想不通!新经济政策是向资本主义的后退吗?2.社会主义模式不可能固定不变;

社会主义建设的道路是艰难和曲折的;

改革是社会主义不断完善和发展的重要途径。1.要有实事求是的精神3.社会主义建设一定要从国情出发,与时俱进。4.要遵循生产关系一定要适应生产力发展的规律 苏俄两种政策的实施和调整对我国今天社会主义建设和改革有什么启示?知识拓展:5.要看是否有利于维护广大人民的根本利益。

……(言之有理即可)

(列宁时期)二、斯大林模式的社会主义建设道路

(斯大林时期)三、苏联社会主义改革与挫折

(斯大林以后)专题七 苏联社会主义建设的经

验与教训 两个课时完成列宁斯大林赫鲁晓夫勃列日

涅夫戈尔巴

乔夫苏联成立—

苏联解体-1922.12.3020C苏联的主要领导人有哪些?1991.12.21初期探索“战时共产主义”政策新经济政策 背景 内容 评价 背景 内容 评价1918——1921年1921——1927 材料一:1919年开始,协约国发动3次大规模武装进攻;1919年3月,西伯利亚的前沙皇俄国海军上将高尔察克在英国支持下向红军发动进攻;1919年夏到1920年初,以前沙皇将军邓尼金指挥的白军为主,英法等国派军队参战,从南方向莫斯科发动进攻;1920年4月,协约国怂恿波兰军队进攻苏俄。材料一:1918年5月,5万多人的捷克斯洛伐克军团在协约国的支持下发动叛乱。1919年开始,协约国发动3次大规模武装进攻;1919年夏到1920年初,以前沙皇将军邓尼金指挥的白军为主,英法等国派军队参战,从南方向莫斯科发动进攻

材料二:1918年夏天,苏维埃已被战火包围,红旗只在1/4的国土上飘扬,全国3/5的人口在反革命势力控制之下,8月30日,恐怖分子在莫斯科谋刺列宁,列宁身受重伤。

材料三:国内战争爆发后,苏维埃政权失去了粮食和煤炭的主要产地。由于原料缺乏,铁路运输瘫痪,40%的工厂停工。劳动人民忍受着饥饿的折磨,莫斯科和彼得格勒的工人每天只能领到一块面包,有时连这一点食物也得不到。

根据以下材料分析:新生的苏维埃政权面临着怎样严峻的形势?外国的武装干涉国内反革命叛乱粮食严重缺乏,经济极端困难.在三年的国内战争期间,苏俄人民是怎样战胜国内外敌人的?A、军事上:组建红军,抵抗敌人的进攻 同志们,炮火包围着我们,

凶猛的野兽齐向我们猛扑。

祖国的土地上盘踞着暴徒,

我们的命运注定只有两种:

不战胜,就在战斗中光荣牺牲。

——苏俄革命诗人杰米扬.别德内依B、经济上:战时共产主义政策C、外交上:

与德国签定《布列斯特和约》退出一战评价《布列斯特和约》:

从内容上看:这项和约对俄国是苛刻的:俄国丧失了大片的领土,支付了巨额的赔款。

从结果上看:苏俄从此摆脱了帝国主义战争,得到喘息机会从而巩固了新生的苏维埃政权。A、政治和军事上 :外国干涉军和国内武装叛乱的联合进攻,3/4国土被敌人占领;B、经济上:粮食严重缺乏,经济极端困难;------苏维埃政权面临危机一、战时共产主义政策 1、背景 1918年列宁说:“在一个遭

受帝国主义战争破坏的国家里,

实行余粮收集制,禁止自由贸易,严格地计算和平均分配每一磅粮食,不仅是为了维持生存和战争,而且已经超越‘一般革命’的任务,是共产主义的任务,是推进社会主义的‘真正的主要的门径’。”直接目的:解决战争的危机,巩固政权。根本目的:直接过渡到共产主义社会 苏维埃政府实施战时共产主义政策目的是什么?3.内容 1、农业:2、工业:3、贸易:4、产品分配:余粮收集制-无偿征收农民余粮 推行工业国有化-大中小企业全部收归国有

建立高度集中的经济管理体制取消自由贸易

(物物交换)实物配给制实行普遍劳动义务制否定商品货币关系5、劳动方面: 材料1:从1919年到1920年,红军粉碎了协约国策划的三次大规模武装进攻,捍卫了十月革命的成果。

材料2:1920年,苏俄农民流传着这样的说法:“土地属于我们,面包却属于你们;水属于我们,鱼却属于你们;森林属于我们,木材却属于你们。” 我们原来打算直接用无产阶级国家的法令,在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的生产和产品分配。

—《列宁选集》作用:最大限度地集中了全国财力、物力,保障事上的胜利,巩固了苏维埃政权。局限:损害了广大人民的利益,不利于生产力的发展。引发经济政治危机,对国家经济造成不利影响,并非是向社会主义过渡的正确途径。 延伸:在中国历史上有没有事例也违背了生产关系与生产力辩证原理的?太平天国运动;人民公社化

4.评 价 1921年俄罗斯发生了骇人听闻的南方饥荒。一年半时间里超过500万人死于饥饿。在非常困难的地区,为了生存人吃人的极端的情况就出现了,有的家庭死去成员的尸体,竟被那些一息尚存的家人吃掉充饥。另外,那些死于饥饿或被打死的人的尸体,也成了饥饿的人们争抢的“食物”。

——摘自凤凰网 1921年春,苏俄面临经济政治危机:农民不满、工人罢工、士兵叛乱,为什么?材料五:4年世界大战和3年国内战争,整个国家满目疮痍,1920年国民收入只有40亿布比1917年还少70亿;工业总产值只及1913年的14%,其中钢和生铁的产量只及1913年的5%和3%,煤也只有1/3;谷物总产量比1913年减产1/3。全国陷入一片饥荒,人民连基本的面包和衣服都得不到满足。此时1920--1921年苏俄又遭遇了大旱灾。粮食极端匮乏,原料能源缺少,工厂也无法开工。战时共产主义政策遭到普遍的反对。实践证明,战时共产主义政策并不是向社会主义过渡的正确途径。材料一:1921年春,俄国一些地区发生饥荒。列宁和中央苏维埃命令宰杀一批马匹,把马肉分配给灾区农民,以便让他们渡过饥荒。可农民却喊出了“打倒列宁和马肉,恢复沙皇和猪肉”的口号材料二:在喀琅施塔得水兵叛乱中,参加者

占领要塞,提出“要苏维埃,不要布尔什维克”、

“立即取消粮食征购队”等口号。马克思认为建立社会主义的基础是什么?它与马克思的设想相符合吗? 在生产力高度发达的资本主义基础上建立社会主义,实行公有制、计划经济和按劳分配,取消商品生产和货币。 ------马克思 用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配的做法脱离了实际,“现实生活说明我们错了”。从历史唯物史观看战时共产主义主义政策错在哪里?战时共产主义政策脱离了当时苏俄生产力发展的实际,

违背了生产关系要适应生产力发展这一客观经济发展规律 1、背景四年世界大战和三年国内

战争的破坏;自然灾害战时共产主义政策

的失误苏俄国民经济濒临崩溃工人、农民不满苏维埃政权面临严重的经济和

政治危机1921年,苏俄实施新经济政策二、新经济政策列宁在1921年俄共(布)第十次代表大会上作

了《关于以实物税代替余粮收集制的报告》苏维埃政权面临严重的经济和政治危机

2、标志内容政策(否决商品货币关系)(利用商品货币关系)(实行公有制为主体,多种所有制经济并存)(农民除口粮、种子粮以外的一切余粮收归国有)(单一的公有制,高度集中管理)(平均主义)(按劳取酬)内容(纳税后的余粮归农民支配)固定粮食税政府对国企实行经济核算,在国家掌握经济命脉的前提下,实行国家资本主义实行自由贸易实行工资制减轻了农民负担,提高了农民的生产积极性提高了劳动生产率,取得较好的经济效益有利于市场经济的发展提高了劳动者的生产积极性我们还不能实现从小生产到社会主义的直接过渡……所以我们应该利用资本主义作为小生产和社会主义的中间环节,作为提高生产力的手段、途径、方法和方式。

——列宁依据材料说明新经济政策“新”在何处?新经济政策是通过在一定限度内发展资本主义,利用市场和商品货币关系来扩大生产,发展生产力,逐步过渡到社会主义5、评价:1、积极方面:2、消极方面: (1)经济上:调动了人民的生产积极性,使苏俄经济很快走出困境,为国家实现工业化打下基础。 (2)政治上:使工农联盟得到巩固,从而克服国内的政治危机,有效的巩固了苏维埃政权。 在实施过程中,不可避免地出现了一些问题,加之领导人对这种政策的必要性和长期性认识不足,以致后来过早地终止了新经济政策的执行。 (3)是从国情出发,向社会主义过渡的正确途径,是对俄国社会主义建设的有益探索。“新” 战时共产主义政策是在生活中排斥商品关系,用军事和行政手段控制社会运转,进而直接进入社会主义;理解历史4、特点和实质(1)特点:

通过在一定限度内发展资本主义,利用市场和商品货币关系来扩大生产,改善工农联盟,逐步过渡到社会主义

(2)实质:

在国家掌握主要经济命脉的前提下,允许资本主义在一定范围和一定程度上恢复和发展,进而使社会主义成胜战时资本主义成分,最终建设社会主义的经济体制原理:生产关系的变革要适应生产力水平三、苏联成立 1922年12月,苏维埃社会主义共和国联盟第一次代表大会召开,成立了苏维埃社会主义共和国联盟(苏联)

1924年1月,苏维埃第二次代表大会通过苏联第一部宪法,把苏维埃社会主义共和国联盟以法律形式确定下来社会主义建设道路的初期探索直接进入失败逐渐过渡探索成功国内战争内忧外患战时共产主义政策余粮收集制工业国有化取消自由贸易实物配给制巩固政权但激化了矛盾经济危机政治危机 新经济政策固定粮食税国家资本主义实行自由贸易按劳取酬工资制恢复了国民经济课 堂 小 结知识整合——社会主义建设道路的初期探索

1917——1927年

①主题:摆脱经济危机和政治危机,向社会主义过渡

②措施:

1918—1921年实行战时共产主义政策;1921—1927年实行实行新经济政策。

③特点:

前者是使用行政和军事手段直接过渡,后者特点是使用市场价值规律间接过渡;

④结果:

前者适应了战争需要,但引发政治危机,后者恢复了经济,巩固了政权,找到了落后国家向社会主义过渡的途径,但随着形势发展被逐步放弃。 1921年8月,苏俄著名象征派诗人勃洛克开枪自杀,他的遗嘱中有这样两句小诗:“看,莫斯科忍受饥饿,从前整洁美丽,而现在是买卖投机。”大批共青团员退团,共青团在两年之内失去了一半团员。也有很多共产党员退党。这些人是坚定的马克思主义者,他们无法理解新经济政策,认为新经济政策背叛了十月革命的理想,背叛了马克思主义,是严重的倒退。他们想不通!新经济政策是向资本主义的后退吗?2.社会主义模式不可能固定不变;

社会主义建设的道路是艰难和曲折的;

改革是社会主义不断完善和发展的重要途径。1.要有实事求是的精神3.社会主义建设一定要从国情出发,与时俱进。4.要遵循生产关系一定要适应生产力发展的规律 苏俄两种政策的实施和调整对我国今天社会主义建设和改革有什么启示?知识拓展:5.要看是否有利于维护广大人民的根本利益。

……(言之有理即可)

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航