1.1物质的变化 同步练习(含解析)

图片预览

文档简介

1.1 物质的变化

一 、选择题

1. “展国威、扬军威”的国庆 70 周年阅兵活动中, 下列欢庆情景一定有化学变化的( )

A.放飞和平鸽 B.演奏军乐

C.焰火表演 D.电子景观灯闪烁

2.下列变化是化学变化的是( )

第 1 页(共 9 页)

A.分离液态空气法得到氮气和氧气

C.海水晒盐

B.干冰升华制造舞台效应

D.用澄清石灰水检验二氧化碳气体

3.下列用途是利用物质的物理性质的是 ( )

A.除铁锈时用盐酸

C.做馒头时用到小苏打

B.选种时用食盐水

D.中和酸性土壤时用熟石灰

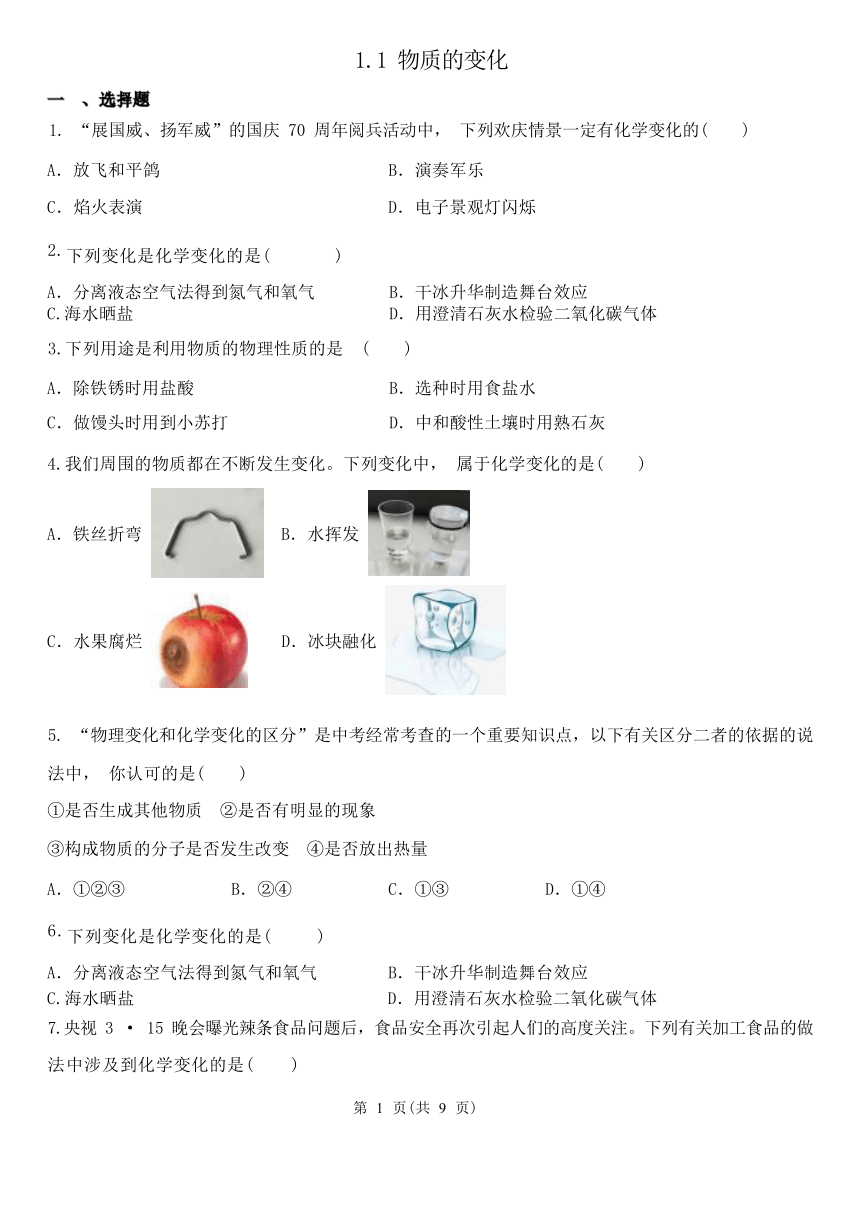

4.我们周围的物质都在不断发生变化。下列变化中, 属于化学变化的是( )

A.铁丝折弯 B.水挥发 C.水果腐烂 D.冰块融化

5. “物理变化和化学变化的区分”是中考经常考查的一个重要知识点,以下有关区分二者的依据的说 法中, 你认可的是( )

①是否生成其他物质 ②是否有明显的现象

③构成物质的分子是否发生改变 ④是否放出热量

A.①②③ B.②④ C.①③ D.①④

6.下列变化是化学变化的是( )

A.分离液态空气法得到氮气和氧气 B.干冰升华制造舞台效应

C.海水晒盐 D.用澄清石灰水检验二氧化碳气体

7.央视 3 · 15 晚会曝光辣条食品问题后,食品安全再次引起人们的高度关注。下列有关加工食品的做

法中涉及到化学变化的是( )

A.用小苏打制作馒头

B.用毛发水、酱色、水、盐等兑制成“假酱油”

C.用工业石蜡等涂抹在苹果表面给苹果“保鲜”

D.用淀粉、蔗糖、奶香精等掺和成“假奶粉”

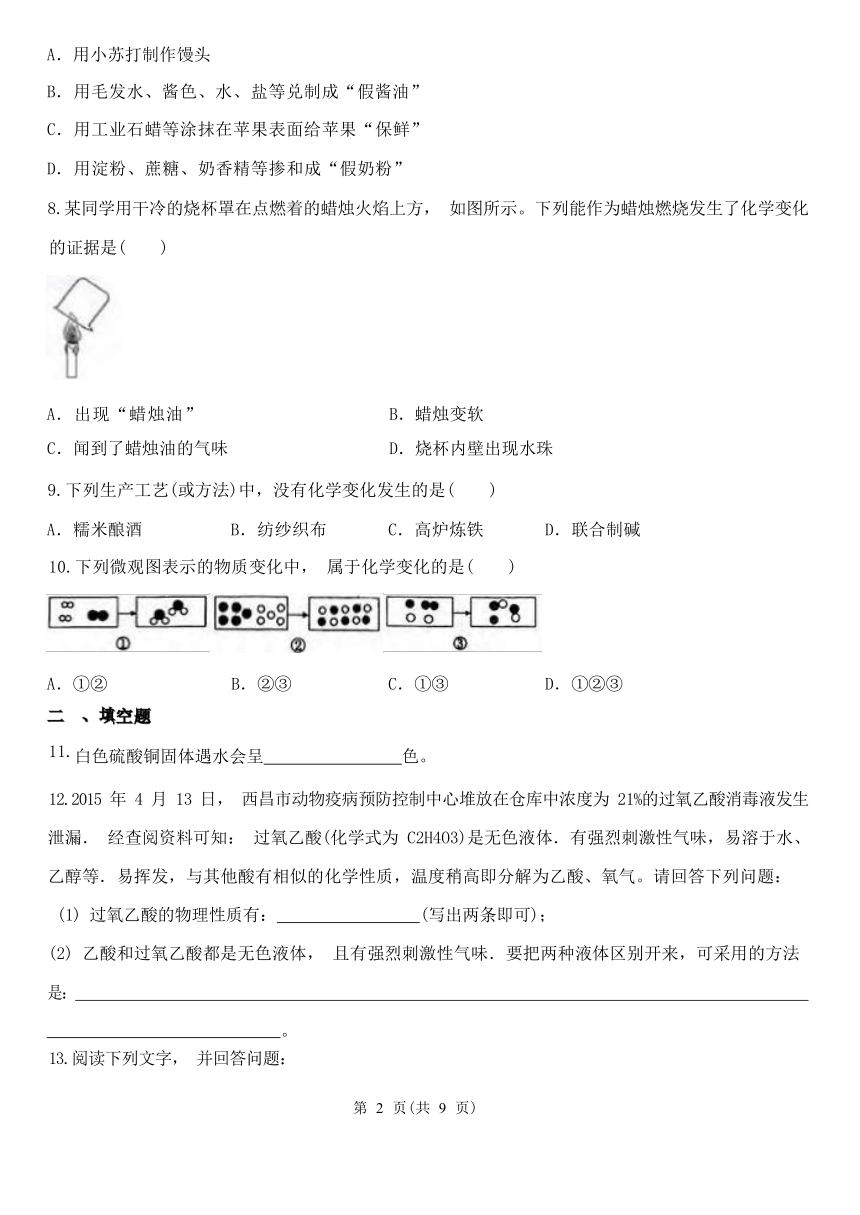

8.某同学用干冷的烧杯罩在点燃着的蜡烛火焰上方, 如图所示。下列能作为蜡烛燃烧发生了化学变化 的证据是( )

第 2 页(共 9 页)

A.出现“蜡烛油”

C.闻到了蜡烛油的气味

B.蜡烛变软

D.烧杯内壁出现水珠

9.下列生产工艺(或方法)中,没有化学变化发生的是( )

A.糯米酿酒 B.纺纱织布 C.高炉炼铁 D.联合制碱

10.下列微观图表示的物质变化中, 属于化学变化的是( )

A.①② B.②③ C.①③ D.①②③

二 、填空题

11.白色硫酸铜固体遇水会呈 色。

12.2015 年 4 月 13 日, 西昌市动物疫病预防控制中心堆放在仓库中浓度为 21%的过氧乙酸消毒液发生 泄漏. 经查阅资料可知: 过氧乙酸(化学式为 C2H4O3)是无色液体.有强烈刺激性气味,易溶于水、 乙醇等.易挥发,与其他酸有相似的化学性质,温度稍高即分解为乙酸、氧气。请回答下列问题: (1) 过氧乙酸的物理性质有: (写出两条即可);

(2) 乙酸和过氧乙酸都是无色液体, 且有强烈刺激性气味.要把两种液体区别开来,可采用的方法 是:

。

13.阅读下列文字, 并回答问题:

酒精是一种无色透明.具有特殊气味的液体,易挥发成气体,能与水以任意比互溶.酒精易燃烧, 常作 酒精灯或内燃机的燃料,是一种绿色能源.当点燃酒精灯时,酒精在灯芯上一边气化,一边燃烧生成水 和二氧化碳.

(1) 酒精的物理性质有________;

(2) 酒精的化学性质有________;

(3) 酒精发生的物理变化有________;

(4) 酒精发生的化学变化有________.

三 、实验题

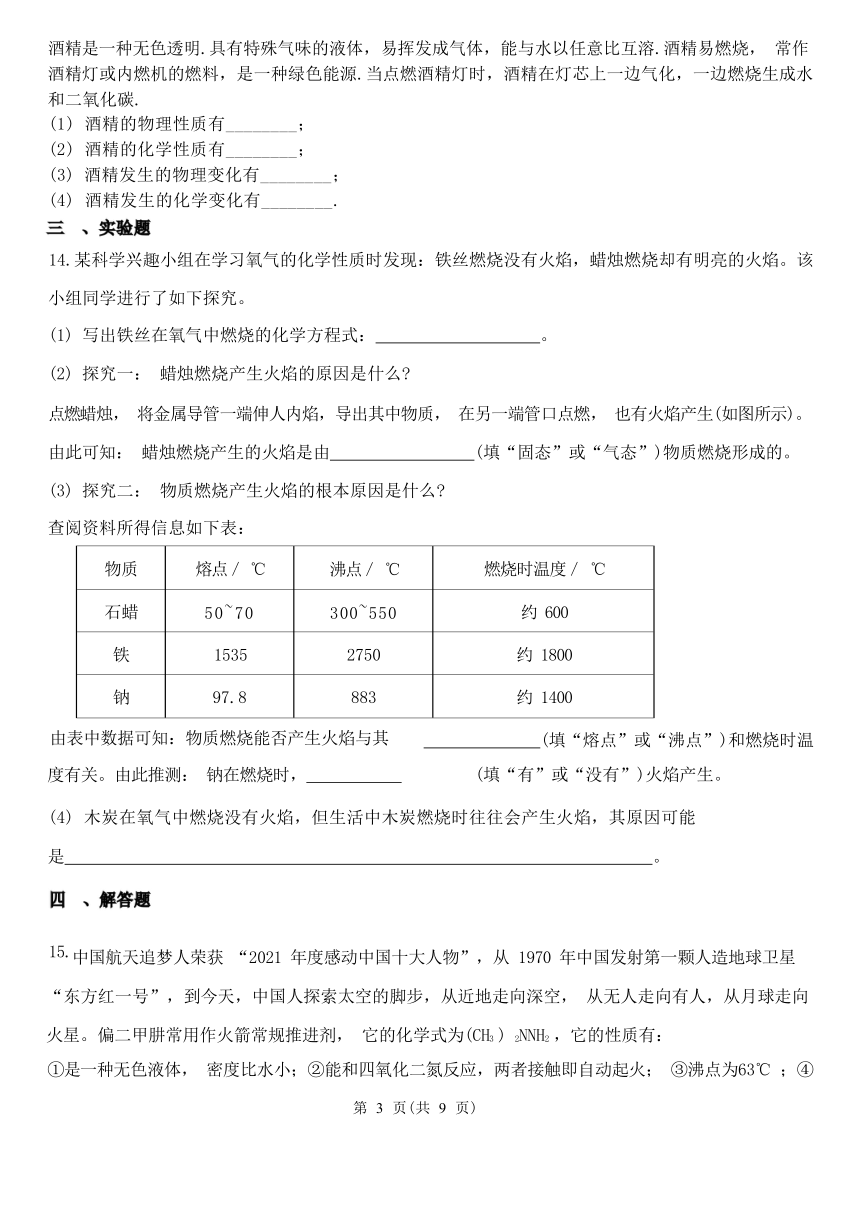

14.某科学兴趣小组在学习氧气的化学性质时发现:铁丝燃烧没有火焰,蜡烛燃烧却有明亮的火焰。该 小组同学进行了如下探究。

(1) 写出铁丝在氧气中燃烧的化学方程式: 。

(2) 探究一: 蜡烛燃烧产生火焰的原因是什么

点燃蜡烛, 将金属导管一端伸人内焰,导出其中物质, 在另一端管口点燃, 也有火焰产生(如图所示)。 由此可知: 蜡烛燃烧产生的火焰是由 (填“固态”或“气态”)物质燃烧形成的。 (3) 探究二: 物质燃烧产生火焰的根本原因是什么

查阅资料所得信息如下表:

物质 熔点/ ℃ 沸点/ ℃ 燃烧时温度/ ℃

石蜡 50~70 300~550 约 600

铁 1535 2750 约 1800

钠 97.8 883 约 1400

第 3 页(共 9 页)

由表中数据可知:物质燃烧能否产生火焰与其

度有关。由此推测: 钠在燃烧时,

(填“熔点”或“沸点”)和燃烧时温

(填“有”或“没有”)火焰产生。

(4) 木炭在氧气中燃烧没有火焰,但生活中木炭燃烧时往往会产生火焰,其原因可能 是 。

四 、解答题

15.中国航天追梦人荣获 “2021 年度感动中国十大人物”,从 1970 年中国发射第一颗人造地球卫星 “东方红一号”,到今天,中国人探索太空的脚步,从近地走向深空, 从无人走向有人,从月球走向 火星。偏二甲肼常用作火箭常规推进剂, 它的化学式为(CH3 ) 2NNH2 ,它的性质有:

①是一种无色液体, 密度比水小;②能和四氧化二氮反应,两者接触即自动起火; ③沸点为63℃ ;④

易溶于水。

(1) 偏二甲肼由 种元素组成。

(2) 12kg 偏二甲肼中含有 kg 的氮元素。

(3) 偏二甲肼的物理性质有: 。(填数字)

第 4 页(共 9 页)

0.1.1 物质的变化答案解析

一 、选择题

1.C

【解析】根据化学变化物理变化的特点分析, 化学变化有新物质生成, 物理变化没有新物质生成,判 断变化种类就是看变化后有没有新物质生成。

A.放飞和平鸽没有新物质生成, 为物理变化, 不符合题意;

B、演奏军乐没有新物质生成,为物理变化,不符合题意;

C、焰火表演涉及燃烧, 有新物质生成,为化学变化,符合题意;

D、电子景观灯闪烁没有新物质生成, 为物理变化, 不符合题意;

故选 C。

2. 【答案】D

【解析】A.分离液态空气法得到氮气和氧气, 没有新物质生成,只是状态改变,属于物理变化, 故 A 不合题意;

B.干冰升华制造舞台效应,干冰由固态变成气体发生物态变化,没有新物质生成,属于物理变化, 故 B 不合题意;

C.海水晒盐时,海水由液态变成气态发生汽化,食盐则结晶析出,没有新物质生成,属于物理变化, 故 C 不合题意;

D.用澄清石灰水检验二氧化碳气体,二氧化碳和氢氧化钙反应,生成碳酸钙沉淀和水,属于化学变化, 故 D 符合题意。

3.B

【解析】根据物理性质化学性质定义分析,物理性质是不需要通过化学变化表现出来的性质,化学性 质是需要通过化学变化表现出来的性质。

A. 除铁锈时用盐酸是利用盐酸与金属氧化物发生化学反应, 属于化学性质,不符合题意; B、 选种时用食盐水是利用食盐水密度大,属于物理性质,符合题意;

C、 做馒头时用到小苏打是利用小苏打受热分解产生二氧化碳,利用了化学性质, 不符合题意;

D、 中和酸性土壤时用熟石灰是利用氢氧化钙与土壤中酸性物质发生化学反应,利用了化学性质,不 符合题意;

故选 B。

4.C

【解析】化学变化的本质:有新物质生成。

第 5 页(共 9 页)

A.铁丝折弯, 只是改变了铁丝的形状,没有新物质生成, 为物理变化, 故 A 不合题意;

B.水挥发,只是改变了水的状态,没有新物质生成,为物理变化, 故 B 不合题意;

C.水果腐烂, 生成了有刺激性气味的气体,为化学变化, 故 C 符合题意;

D.冰块融化,只是水的存在状态发生改变,没有新物质生成, 为物理变化, 故 D 不合题意。

故选 C。

5.C

【解析】根据化学变化物理变化的特点分析, 化学变化有新物质生成, 物理变化没有新物质生成,而 一些特殊现象不能判断变化的类别。 ①化学变化有新物质生成,物理变化没有新物质生成,所以是否生成其他物质是判断化学变化与物理 变化的方法,正确; ②有些化学变化也没有明显现象,错误; ③构成物质的分子改变则一定发生化学 变化, 不变则发生的是物理变化,正确; ④物理变化和化学变化都可能会放出热量,错误;

故答案为: C。

6. 【答案】D

【解析】A.分离液态空气法得到氮气和氧气, 没有新物质生成,只是状态改变,属于物理变化, 故 A 不合题意;

B.干冰升华制造舞台效应,干冰由固态变成气体发生物态变化,没有新物质生成,属于物理变化, 故 B 不合题意;

C.海水晒盐时,海水由液态变成气态发生汽化,食盐则结晶析出,没有新物质生成,属于物理变化, 故 C 不合题意;

D.用澄清石灰水检验二氧化碳气体,二氧化碳和氢氧化钙反应,生成碳酸钙沉淀和水,属于化学变化, 故 D 符合题意。

7.A

【解析】根据化学变化物理变化的特点分析, 化学变化有新物质生成, 物理变化没有新物质生成,判 断变化种类就是看变化后有没有新物质生成。

A.小苏打是碳酸氢钠的俗称, 能与面中的酸类物质或受热分解都产生新物质二氧化碳,涉及到化学变 化,符合题意;

B、 用毛发水、酱色、水、盐等兑制成“假酱油” 只是物质间混合, 不涉及化学变化,不符合题意; C、 用工业石蜡等涂抹在苹果表面给苹果“保鲜” 没有新物质生成, 不涉及化学变化,不符合题意; D、 用淀粉、蔗糖、奶香精等掺和成“假奶粉” 只是物质的混合, 不涉及化学变化,不符合题意;

故选 A.

第 6 页(共 9 页)

8.A

【解析】根据化学变化是有新物质生成的变化分析。

化学变化的特点是有新物质生成,蜡烛燃烧发生化学变化的证据是烧杯内壁出现水珠, 说明有新物质 水生成;

故选 D。

9.B

【解析】根据化学变化物理变化的特点分析, 化学变化有新物质生成, 物理变化没有新物质生成,判 断变化种类就是看变化后有没有新物质生成。

糯米酿酒 、 高炉炼铁 、 联合制碱过程都有新物质生成,发生了化学变化,纺纱织布没有新物质生 成,发生的物理变化;

故选 B。

10.C

【解析】根据反应后分子种类发生改变的变化属于化学变化分析。

①反应后分子种类发生改变, 属于化学变化,②反应后原子没有重新组合成新分子,只是间隔发生改 变,不属于化学变化,③反应后分子种类发生改变,属于化学变化;

故选 C。

二 、填空题

11.蓝

【解析】白色的硫酸铜遇到水会结合水分子变成五水硫酸铜, 五水硫酸铜呈蓝色。

白色的硫酸铜遇到水会结合水分子变成五水硫酸铜,五水硫酸铜呈蓝色,科学中常用这一变化来检验 水分的存在。

故答案为: 蓝

12. (1) 无色、液体

(2) 分别取少量液体分别于两只试管中, 加热,将带火星木条伸入试管中, 若带火星的木条复燃,则 该试管中液体为过氧乙酸

【解析】(1)物理性质是指不需要通过化学变化就表现出来的性质,如物质的色、态、味、溶解性等 是物理性质;(2)根据二者性质的不同来分析.能够从题给的信息中获取对解题有帮助的信息, 然后

利用获取的信息结合具体的问题进行分析解答,这是我们在学习中要着重培养的能力. 第 7 页(共 9 页)

解: (1)根据题给的信息可以知道过氧乙酸是无色液体, 易溶于水,有强烈的刺激性气味等属于物理

性质; (2) 因为过氧乙酸在微热的条件下会分解出氧气, 故可用带火星的木条来进行鉴别. 13. 【答案】 (1) 无色透明、具有特殊气味的液体, 易挥发成气体, 能与水以任意比互溶 (2) 易燃烧(3)酒精在灯芯上气化(4)酒精燃烧生成水和二氧化碳

【解析】(1)物质的颜色、状态、气味、挥发性、水溶性、溶解能力等方面的性质不需要通过化学变 化表现出来,属于物质的物理性质. 故填:无色透明、具有特殊气味的液体,易挥发; 能与水以任意 比例互溶, 并能溶解碘、酚酞等多种物质.(2)酒精容易燃烧需要通过化学变化表现出来, 属于物质

的化学性质.故填: 易燃烧. (3)酒精汽化时没有新物质生成,属于物理变化.故填: 汽化.(4)酒 精燃烧能生成水和二氧化碳,属于化学变化. 故填:酒精燃烧生成水和二氧化碳.

故答案为:(1)无色透明、具有特殊气味的液体,易挥发成气体,能与水以任意比互溶,(2)易燃烧 (3) 酒精在灯芯上气化 (4) 酒精燃烧生成水和二氧化碳

物理性质是指物质不需要发生化学变化就表现出来的性质;化学性质是指物质在化学变化中表现出来 的性质,

三 、实验题

14. (1) 3Fe+2O2Fe3O4

(2) 气态

(3) 沸点;有

(4) 木炭燃烧过程中产生的 CO 等可燃性气体继续燃烧产生火焰(合理均可)

【解析】(1)依据铁丝燃烧的反应原理书写符号表达式;

(2) 由实验探究蜡烛燃烧产生的火焰的原因; 蜡烛燃烧产生明亮的火焰,再做对照实验,将金属导管 伸入内焰, 导出其中的物质, 在另一端管口点燃, 也会产生火焰。因此可知,燃烧的物质是石蜡蒸气, 说明蜡烛燃烧时产生的火焰是由气态物质燃烧形成的。据此可得出物质燃烧能否产生火焰与其沸点和 燃烧时温度有关。钠的沸点低于其燃烧时温度,所以燃烧时有火焰。

(3) 由表格数据进一步探究物质燃烧能否产生火焰与其熔点、沸点和燃烧时温度的关系,并用实例说 明。

(1) 铁丝在氧气中燃烧生成四氧化三铁, 反应的符号表达式是:3Fe+2O2Fe3O4;

(2) 点燃蜡烛,将金属导管一端伸入内焰,导出其中物质,在另一端管口点燃, 也有火焰产生(如题 干图所示)。由此可知: 蜡烛燃烧产生的火焰是由气态物质燃烧形成的;

(3) 由表格数据进一步探究物质燃烧能否产生火焰与其熔点、沸点和燃烧时温度的关系:①分析蜡烛 的熔点、沸点和燃烧时温度,发现其燃烧的温度比沸点高,燃烧产生了火焰;②分析铁丝的熔点、沸

点和燃烧时温度,发现其燃烧的温度比沸点低,燃烧不产生火焰; 由此可知:物质燃烧能否产生火焰 第 8 页(共 9 页)

与其沸点和燃烧时的温度有关; ③再分析钠的熔点、沸点和燃烧时温度,发现其燃烧的温度比沸点高, 故推断其燃烧能产生火焰;

故答案为: (1) 3Fe+2O2Fe3O4;

(2) 气态;

(3) 沸点;有。

(4) 木炭在氧气中燃烧没有火焰,但生活中木炭燃烧时往往会产生火焰,其原因可能是木炭燃烧过程

中产生的 CO 等可燃性气体继续燃烧产生火焰。

四 、解答题

15. (1) 三

(2) 5.6

(3) ①③④

【解析】(1)根据物质的元素组成进行分析;

(2) 根据元素质量等于物质质量乘以元素的质量分数进行分析;

(3) 根据物理性质是指不需要发生化学变化就能表现出来的性质。(1) 根据化学式(CH3 ) 2NNH2 可知, 偏二甲肼由 C、H、N 共三种元素组成;

(2) 12kg 偏二甲肼中氮元素的质量为: 12kg××100%=5.6kg;

(3) 偏二甲肼的物理性质有: ①是一种无色液体, 密度比水小;③沸点为63℃ ;④易溶于水。

第 9 页(共 9 页)

一 、选择题

1. “展国威、扬军威”的国庆 70 周年阅兵活动中, 下列欢庆情景一定有化学变化的( )

A.放飞和平鸽 B.演奏军乐

C.焰火表演 D.电子景观灯闪烁

2.下列变化是化学变化的是( )

第 1 页(共 9 页)

A.分离液态空气法得到氮气和氧气

C.海水晒盐

B.干冰升华制造舞台效应

D.用澄清石灰水检验二氧化碳气体

3.下列用途是利用物质的物理性质的是 ( )

A.除铁锈时用盐酸

C.做馒头时用到小苏打

B.选种时用食盐水

D.中和酸性土壤时用熟石灰

4.我们周围的物质都在不断发生变化。下列变化中, 属于化学变化的是( )

A.铁丝折弯 B.水挥发 C.水果腐烂 D.冰块融化

5. “物理变化和化学变化的区分”是中考经常考查的一个重要知识点,以下有关区分二者的依据的说 法中, 你认可的是( )

①是否生成其他物质 ②是否有明显的现象

③构成物质的分子是否发生改变 ④是否放出热量

A.①②③ B.②④ C.①③ D.①④

6.下列变化是化学变化的是( )

A.分离液态空气法得到氮气和氧气 B.干冰升华制造舞台效应

C.海水晒盐 D.用澄清石灰水检验二氧化碳气体

7.央视 3 · 15 晚会曝光辣条食品问题后,食品安全再次引起人们的高度关注。下列有关加工食品的做

法中涉及到化学变化的是( )

A.用小苏打制作馒头

B.用毛发水、酱色、水、盐等兑制成“假酱油”

C.用工业石蜡等涂抹在苹果表面给苹果“保鲜”

D.用淀粉、蔗糖、奶香精等掺和成“假奶粉”

8.某同学用干冷的烧杯罩在点燃着的蜡烛火焰上方, 如图所示。下列能作为蜡烛燃烧发生了化学变化 的证据是( )

第 2 页(共 9 页)

A.出现“蜡烛油”

C.闻到了蜡烛油的气味

B.蜡烛变软

D.烧杯内壁出现水珠

9.下列生产工艺(或方法)中,没有化学变化发生的是( )

A.糯米酿酒 B.纺纱织布 C.高炉炼铁 D.联合制碱

10.下列微观图表示的物质变化中, 属于化学变化的是( )

A.①② B.②③ C.①③ D.①②③

二 、填空题

11.白色硫酸铜固体遇水会呈 色。

12.2015 年 4 月 13 日, 西昌市动物疫病预防控制中心堆放在仓库中浓度为 21%的过氧乙酸消毒液发生 泄漏. 经查阅资料可知: 过氧乙酸(化学式为 C2H4O3)是无色液体.有强烈刺激性气味,易溶于水、 乙醇等.易挥发,与其他酸有相似的化学性质,温度稍高即分解为乙酸、氧气。请回答下列问题: (1) 过氧乙酸的物理性质有: (写出两条即可);

(2) 乙酸和过氧乙酸都是无色液体, 且有强烈刺激性气味.要把两种液体区别开来,可采用的方法 是:

。

13.阅读下列文字, 并回答问题:

酒精是一种无色透明.具有特殊气味的液体,易挥发成气体,能与水以任意比互溶.酒精易燃烧, 常作 酒精灯或内燃机的燃料,是一种绿色能源.当点燃酒精灯时,酒精在灯芯上一边气化,一边燃烧生成水 和二氧化碳.

(1) 酒精的物理性质有________;

(2) 酒精的化学性质有________;

(3) 酒精发生的物理变化有________;

(4) 酒精发生的化学变化有________.

三 、实验题

14.某科学兴趣小组在学习氧气的化学性质时发现:铁丝燃烧没有火焰,蜡烛燃烧却有明亮的火焰。该 小组同学进行了如下探究。

(1) 写出铁丝在氧气中燃烧的化学方程式: 。

(2) 探究一: 蜡烛燃烧产生火焰的原因是什么

点燃蜡烛, 将金属导管一端伸人内焰,导出其中物质, 在另一端管口点燃, 也有火焰产生(如图所示)。 由此可知: 蜡烛燃烧产生的火焰是由 (填“固态”或“气态”)物质燃烧形成的。 (3) 探究二: 物质燃烧产生火焰的根本原因是什么

查阅资料所得信息如下表:

物质 熔点/ ℃ 沸点/ ℃ 燃烧时温度/ ℃

石蜡 50~70 300~550 约 600

铁 1535 2750 约 1800

钠 97.8 883 约 1400

第 3 页(共 9 页)

由表中数据可知:物质燃烧能否产生火焰与其

度有关。由此推测: 钠在燃烧时,

(填“熔点”或“沸点”)和燃烧时温

(填“有”或“没有”)火焰产生。

(4) 木炭在氧气中燃烧没有火焰,但生活中木炭燃烧时往往会产生火焰,其原因可能 是 。

四 、解答题

15.中国航天追梦人荣获 “2021 年度感动中国十大人物”,从 1970 年中国发射第一颗人造地球卫星 “东方红一号”,到今天,中国人探索太空的脚步,从近地走向深空, 从无人走向有人,从月球走向 火星。偏二甲肼常用作火箭常规推进剂, 它的化学式为(CH3 ) 2NNH2 ,它的性质有:

①是一种无色液体, 密度比水小;②能和四氧化二氮反应,两者接触即自动起火; ③沸点为63℃ ;④

易溶于水。

(1) 偏二甲肼由 种元素组成。

(2) 12kg 偏二甲肼中含有 kg 的氮元素。

(3) 偏二甲肼的物理性质有: 。(填数字)

第 4 页(共 9 页)

0.1.1 物质的变化答案解析

一 、选择题

1.C

【解析】根据化学变化物理变化的特点分析, 化学变化有新物质生成, 物理变化没有新物质生成,判 断变化种类就是看变化后有没有新物质生成。

A.放飞和平鸽没有新物质生成, 为物理变化, 不符合题意;

B、演奏军乐没有新物质生成,为物理变化,不符合题意;

C、焰火表演涉及燃烧, 有新物质生成,为化学变化,符合题意;

D、电子景观灯闪烁没有新物质生成, 为物理变化, 不符合题意;

故选 C。

2. 【答案】D

【解析】A.分离液态空气法得到氮气和氧气, 没有新物质生成,只是状态改变,属于物理变化, 故 A 不合题意;

B.干冰升华制造舞台效应,干冰由固态变成气体发生物态变化,没有新物质生成,属于物理变化, 故 B 不合题意;

C.海水晒盐时,海水由液态变成气态发生汽化,食盐则结晶析出,没有新物质生成,属于物理变化, 故 C 不合题意;

D.用澄清石灰水检验二氧化碳气体,二氧化碳和氢氧化钙反应,生成碳酸钙沉淀和水,属于化学变化, 故 D 符合题意。

3.B

【解析】根据物理性质化学性质定义分析,物理性质是不需要通过化学变化表现出来的性质,化学性 质是需要通过化学变化表现出来的性质。

A. 除铁锈时用盐酸是利用盐酸与金属氧化物发生化学反应, 属于化学性质,不符合题意; B、 选种时用食盐水是利用食盐水密度大,属于物理性质,符合题意;

C、 做馒头时用到小苏打是利用小苏打受热分解产生二氧化碳,利用了化学性质, 不符合题意;

D、 中和酸性土壤时用熟石灰是利用氢氧化钙与土壤中酸性物质发生化学反应,利用了化学性质,不 符合题意;

故选 B。

4.C

【解析】化学变化的本质:有新物质生成。

第 5 页(共 9 页)

A.铁丝折弯, 只是改变了铁丝的形状,没有新物质生成, 为物理变化, 故 A 不合题意;

B.水挥发,只是改变了水的状态,没有新物质生成,为物理变化, 故 B 不合题意;

C.水果腐烂, 生成了有刺激性气味的气体,为化学变化, 故 C 符合题意;

D.冰块融化,只是水的存在状态发生改变,没有新物质生成, 为物理变化, 故 D 不合题意。

故选 C。

5.C

【解析】根据化学变化物理变化的特点分析, 化学变化有新物质生成, 物理变化没有新物质生成,而 一些特殊现象不能判断变化的类别。 ①化学变化有新物质生成,物理变化没有新物质生成,所以是否生成其他物质是判断化学变化与物理 变化的方法,正确; ②有些化学变化也没有明显现象,错误; ③构成物质的分子改变则一定发生化学 变化, 不变则发生的是物理变化,正确; ④物理变化和化学变化都可能会放出热量,错误;

故答案为: C。

6. 【答案】D

【解析】A.分离液态空气法得到氮气和氧气, 没有新物质生成,只是状态改变,属于物理变化, 故 A 不合题意;

B.干冰升华制造舞台效应,干冰由固态变成气体发生物态变化,没有新物质生成,属于物理变化, 故 B 不合题意;

C.海水晒盐时,海水由液态变成气态发生汽化,食盐则结晶析出,没有新物质生成,属于物理变化, 故 C 不合题意;

D.用澄清石灰水检验二氧化碳气体,二氧化碳和氢氧化钙反应,生成碳酸钙沉淀和水,属于化学变化, 故 D 符合题意。

7.A

【解析】根据化学变化物理变化的特点分析, 化学变化有新物质生成, 物理变化没有新物质生成,判 断变化种类就是看变化后有没有新物质生成。

A.小苏打是碳酸氢钠的俗称, 能与面中的酸类物质或受热分解都产生新物质二氧化碳,涉及到化学变 化,符合题意;

B、 用毛发水、酱色、水、盐等兑制成“假酱油” 只是物质间混合, 不涉及化学变化,不符合题意; C、 用工业石蜡等涂抹在苹果表面给苹果“保鲜” 没有新物质生成, 不涉及化学变化,不符合题意; D、 用淀粉、蔗糖、奶香精等掺和成“假奶粉” 只是物质的混合, 不涉及化学变化,不符合题意;

故选 A.

第 6 页(共 9 页)

8.A

【解析】根据化学变化是有新物质生成的变化分析。

化学变化的特点是有新物质生成,蜡烛燃烧发生化学变化的证据是烧杯内壁出现水珠, 说明有新物质 水生成;

故选 D。

9.B

【解析】根据化学变化物理变化的特点分析, 化学变化有新物质生成, 物理变化没有新物质生成,判 断变化种类就是看变化后有没有新物质生成。

糯米酿酒 、 高炉炼铁 、 联合制碱过程都有新物质生成,发生了化学变化,纺纱织布没有新物质生 成,发生的物理变化;

故选 B。

10.C

【解析】根据反应后分子种类发生改变的变化属于化学变化分析。

①反应后分子种类发生改变, 属于化学变化,②反应后原子没有重新组合成新分子,只是间隔发生改 变,不属于化学变化,③反应后分子种类发生改变,属于化学变化;

故选 C。

二 、填空题

11.蓝

【解析】白色的硫酸铜遇到水会结合水分子变成五水硫酸铜, 五水硫酸铜呈蓝色。

白色的硫酸铜遇到水会结合水分子变成五水硫酸铜,五水硫酸铜呈蓝色,科学中常用这一变化来检验 水分的存在。

故答案为: 蓝

12. (1) 无色、液体

(2) 分别取少量液体分别于两只试管中, 加热,将带火星木条伸入试管中, 若带火星的木条复燃,则 该试管中液体为过氧乙酸

【解析】(1)物理性质是指不需要通过化学变化就表现出来的性质,如物质的色、态、味、溶解性等 是物理性质;(2)根据二者性质的不同来分析.能够从题给的信息中获取对解题有帮助的信息, 然后

利用获取的信息结合具体的问题进行分析解答,这是我们在学习中要着重培养的能力. 第 7 页(共 9 页)

解: (1)根据题给的信息可以知道过氧乙酸是无色液体, 易溶于水,有强烈的刺激性气味等属于物理

性质; (2) 因为过氧乙酸在微热的条件下会分解出氧气, 故可用带火星的木条来进行鉴别. 13. 【答案】 (1) 无色透明、具有特殊气味的液体, 易挥发成气体, 能与水以任意比互溶 (2) 易燃烧(3)酒精在灯芯上气化(4)酒精燃烧生成水和二氧化碳

【解析】(1)物质的颜色、状态、气味、挥发性、水溶性、溶解能力等方面的性质不需要通过化学变 化表现出来,属于物质的物理性质. 故填:无色透明、具有特殊气味的液体,易挥发; 能与水以任意 比例互溶, 并能溶解碘、酚酞等多种物质.(2)酒精容易燃烧需要通过化学变化表现出来, 属于物质

的化学性质.故填: 易燃烧. (3)酒精汽化时没有新物质生成,属于物理变化.故填: 汽化.(4)酒 精燃烧能生成水和二氧化碳,属于化学变化. 故填:酒精燃烧生成水和二氧化碳.

故答案为:(1)无色透明、具有特殊气味的液体,易挥发成气体,能与水以任意比互溶,(2)易燃烧 (3) 酒精在灯芯上气化 (4) 酒精燃烧生成水和二氧化碳

物理性质是指物质不需要发生化学变化就表现出来的性质;化学性质是指物质在化学变化中表现出来 的性质,

三 、实验题

14. (1) 3Fe+2O2Fe3O4

(2) 气态

(3) 沸点;有

(4) 木炭燃烧过程中产生的 CO 等可燃性气体继续燃烧产生火焰(合理均可)

【解析】(1)依据铁丝燃烧的反应原理书写符号表达式;

(2) 由实验探究蜡烛燃烧产生的火焰的原因; 蜡烛燃烧产生明亮的火焰,再做对照实验,将金属导管 伸入内焰, 导出其中的物质, 在另一端管口点燃, 也会产生火焰。因此可知,燃烧的物质是石蜡蒸气, 说明蜡烛燃烧时产生的火焰是由气态物质燃烧形成的。据此可得出物质燃烧能否产生火焰与其沸点和 燃烧时温度有关。钠的沸点低于其燃烧时温度,所以燃烧时有火焰。

(3) 由表格数据进一步探究物质燃烧能否产生火焰与其熔点、沸点和燃烧时温度的关系,并用实例说 明。

(1) 铁丝在氧气中燃烧生成四氧化三铁, 反应的符号表达式是:3Fe+2O2Fe3O4;

(2) 点燃蜡烛,将金属导管一端伸入内焰,导出其中物质,在另一端管口点燃, 也有火焰产生(如题 干图所示)。由此可知: 蜡烛燃烧产生的火焰是由气态物质燃烧形成的;

(3) 由表格数据进一步探究物质燃烧能否产生火焰与其熔点、沸点和燃烧时温度的关系:①分析蜡烛 的熔点、沸点和燃烧时温度,发现其燃烧的温度比沸点高,燃烧产生了火焰;②分析铁丝的熔点、沸

点和燃烧时温度,发现其燃烧的温度比沸点低,燃烧不产生火焰; 由此可知:物质燃烧能否产生火焰 第 8 页(共 9 页)

与其沸点和燃烧时的温度有关; ③再分析钠的熔点、沸点和燃烧时温度,发现其燃烧的温度比沸点高, 故推断其燃烧能产生火焰;

故答案为: (1) 3Fe+2O2Fe3O4;

(2) 气态;

(3) 沸点;有。

(4) 木炭在氧气中燃烧没有火焰,但生活中木炭燃烧时往往会产生火焰,其原因可能是木炭燃烧过程

中产生的 CO 等可燃性气体继续燃烧产生火焰。

四 、解答题

15. (1) 三

(2) 5.6

(3) ①③④

【解析】(1)根据物质的元素组成进行分析;

(2) 根据元素质量等于物质质量乘以元素的质量分数进行分析;

(3) 根据物理性质是指不需要发生化学变化就能表现出来的性质。(1) 根据化学式(CH3 ) 2NNH2 可知, 偏二甲肼由 C、H、N 共三种元素组成;

(2) 12kg 偏二甲肼中氮元素的质量为: 12kg××100%=5.6kg;

(3) 偏二甲肼的物理性质有: ①是一种无色液体, 密度比水小;③沸点为63℃ ;④易溶于水。

第 9 页(共 9 页)

同课章节目录

- 第1章 物质及其变化

- 第1节 物质的变化

- 第2节 物质的酸碱性

- 第3节 常见的酸

- 第4节 常见的碱

- 第5节 酸和碱之间发生的反应

- 第6节 几种重要的盐

- 第2章 物质转化与材料利用

- 第1节 金属材料

- 第2节 金属的化学性质

- 第3节 有机物和有机合成材料

- 第4节 物质的分类

- 第5节 物质的转化

- 第6节 材料的利用与发展

- 第3章 能量的转化与守恒

- 第1节 能量及其形式

- 第2节 机械能

- 第3节 能量转化的量度

- 第4节 简单机械

- 第5节 物体的内能

- 第6节 电能

- 第7节 核能

- 第8节 能量的转化与守恒

- 第4章 代谢与平衡

- 第1节 食物与营养

- 第2节 食物的消化与吸收

- 第3节 体内物质的运输

- 第4节 能量的获得

- 第5节 体内物质的动态平衡

- 研究性学习课题

- 一 当地酸雨情况以及对农作物和建筑物的影响

- 二 金属对社会发展的作用

- 三 寻找自行车中的杠杆

- 四 怎样防治龋齿