山东省烟台市名校2022-2023学年高一下学期6月阶段检测生物学试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 山东省烟台市名校2022-2023学年高一下学期6月阶段检测生物学试题(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 653.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

烟台市名校2022-2023学年高一下学期6月阶段检测

生物试题 2023.6

一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.在模拟孟德尔杂交实验时,学生在正方体1和正方体2的六个面上用A和a标记,在正方体3和正方体4的六个面上用B和b标记,将四个正方体同时多次掷下。下列有关叙述错误的是( )

A.每个正方体上A和a(或B和b)的数量均应为三个

B.用正方体1和正方体2可以模拟分离定律的分离比

C.统计正方体3和正方体4的字母组合,出现bb的概率为1/4

D.统计四个正方体的字母组合,出现aaBb的概率为1/16

2.自然界配子的发生、个体的发育受多种因素制约,存在致死现象。某基因型为Aa的自花授粉植株,A对a为不完全显性,若在产生配子时,含a的花粉1/3致死,其自交后代表型比例为( )

A.4:1 B.3:7 C.9:6:1 D.3:5:2

3.真核生物的细胞通过有丝分裂产生两个相同的子细胞,通过减数分裂产生用于有性生殖的单倍体细胞。下列关于真核细胞分裂的分析,合理的是( )

A.有丝分裂和减数第一次分裂产生的子细胞中染色体数目相同

B.有丝分裂中期和减数第二次分裂中期的细胞中核DNA数目相同

C.两种细胞分裂过程中,着丝点分裂会使染色体数目暂时加倍

D.减数分裂过程中会发生可遗传变异,有丝分裂过程中则不会

4.下列关于孟德尔的分离定律与自由组合定律的说法,正确的是( )

A.“分离”指子二代出现的性状分离,“自由组合”指雌雄配子的自由结合

B.一对性状的遗传一定遵循分离定律,两对性状的遗传一定遵循自由组合定律

C.这两大定律都只能发生在有性生殖的生物体内,不能发生在无性生殖的生物体内

D.分离定律可以发生在有丝分裂过程中,自由组合定律只发生在减数分裂过程中

5.为了进一步探究DNA是遗传物质,赫尔希和蔡斯设计了T2噬菌体侵染细菌的实验,错误的是( )

A.该实验用到的技术手段有同位素标记、离心

B.若在实验中用未标记的噬菌体侵染用35S和32P分别标记的两组细菌,则实验结果与原实验相反

C.实验中搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离

D.T2噬菌体和细菌所含的核酸中嘌呤总数并非都一定等于嘧啶总数

6.某DNA(14N)含有2000个碱基对,腺嘌呤占30%,若将该DNA分子放在含15N的培养基中连续复制3次,进行密度梯度离心,得到结果如图1;若将复制产物加入解旋酶处理后再离心,则得到如图2结果,错误的是( )

A.Y层全部是仅含15N的DNA分子 B.Z层与W层的核苷酸链之比为1/8

C.W层中含15N标记胞嘧啶5600个 D.X层与Y层的DNA分子数之比为1/3

7.生物体内的 DNA 和蛋白质常结合为DNA-蛋白质复合物。下列结构或过程中不存在DNA-蛋白质复合物的是( )

A.染色体 B.DNA复制 C.转录 D.翻译

8.如图表示有关遗传信息传递的模拟实验,相关叙述合理的是( )

A.若X是mRNA,Y是多肽,则管内必须加入氨基酸

B.若X是DNA一条链,Y含有U,则管内必须加入逆转录酶

C.若X是tRNA,Y是多肽,则管内必须加入脱氧核苷酸

D.若X是HIV的RNA,Y是DNA,则管内必须加入DNA酶

9.基因甲基化修饰的方式有:①启动子的甲基化,使启动子与基因阻遏蛋白结合;②启动子的甲基化,改变启动子在基因中的原始构型;③DNA序列在甲基化酶的作用下促进胞嘧啶脱氨,再甲基化变成胸腺嘧啶。下列叙述错误的是( )

A.这三种方式造成遗传性状的改变都属于表观遗传

B.方式①进行的基因甲基化修饰可能抑制基因的转录

C.方式③进行的基因甲基化修饰可能使翻译提前终止

D.生物性状的差异可能与相应基因甲基化程度有关

10.自然界中,一种生物的某一正常基因及其突变基因决定的蛋白质部分氨基酸序列如表所示。根据表中氨基酸序列进行判断,下列关于该正常基因发生的突变的叙述,最为准确的是( )

正常基因 精氨酸 苯丙氨酸 亮氨酸 苏氨酸 脯氨酸

突变基因1 精氨酸 苯丙氨酸 亮氨酸 苏氨酸 脯氨酸

突变基因2 精氨酸 亮氨酸 亮氨酸 苏氨酸 脯氨酸

突变基因3 精氨酸 苯丙氨酸 丝氨酸 脯氨酸 亮氨酸

A.突变基因1和2发生了一个碱基的替换,突变基因3发生了一个碱基的增添

B.突变基因2和3发生了一个碱基的替换,突变基因1发生了一个碱基的增添

C.突变基因1发生了一个碱基的替换,突变基因2和3发生了一个碱基的增添

D.突变基因2发生了一个碱基的替换,突变基因1和3发生了一个碱基的增添

11.杰弗里·霍尔等人因发现了控制昼夜节律的分子机制,获得了诺贝尔生理学或医学奖。有关研究表明,若改变果蝇体内一组特定基因,其昼夜节律就会被改变,这组基因被命名为周期基因(用基因A、a代表)。这个发现向人们揭示了生物钟受到基因的控制。下列叙述错误的是( )

A.果蝇体内存在基因的自发突变

B.控制生物钟的基因A可自发突变为基因al或基因a2

C.并非只有果蝇等有细胞结构的生物可以发生基因突变

D.霍尔等人用光学显微镜观察了周期基因的结构

12.某生物基因在染色体上的位置关系如图所示。该生物性原细胞(卵原细胞或精原细胞)经减数分裂形成了图中的四种配子。下列关于这四种配子形成过程中所发生的变异的说法,不正确的是( )

A.配子一形成过程中发生了基因重组,该现象发生在减数第一次分裂过程中

B.配子二形成过程中发生了染色体变异,该变异可能发生在减数第二次分裂过程中

C.配子三形成过程中发生了染色体变异,原因可能是含b基因染色体片段易位到非同源染色体上

D.配子四形成过程中发生了基因突变,发生的原因可能是染色体复制时A或a基因缺失

13.关于生物进化,只能靠运用证据和逻辑来推测。下列与进化有关的叙述不合理的是( )

A.化石是研究生物进化最直接、最重要的证据

B.研究比较脊椎动物的器官、系统的形态结构可以为这些生物是否有共同祖先寻找依据

C.化石、比较解剖学、胚胎学等方面的研究为解释适应和物种的形成提供了坚实的基础

D.“所有生物的生命活动都是靠能量驱动的”能作为生物都有共同祖先的论据

14.某自然生长条件下随机授粉的XY型性别决定植物,X染色体非同源区上有一对等位基因N和n,N基因控制叶片宽阔,n基因控制叶片狭长。该植物的某个处于遗传平衡的种群,雌雄植株各占50%,且狭长叶个体占12%,则有关该种群叙述正确的是( )

A.形成花粉过程中,有等位基因N和n的分离现象

B.该种群阔叶雌株和所有雄株随机授粉,下一代狭长叶植株约为1/10

C.若再随机授粉一代,阔叶雄株约占20%,狭长叶雌株约占2%

D.阔叶雌株中,能稳定遗传的占1/3

15.下图中甲、乙丙表示三个在地理上分隔开来的地区,三个地区的气候条件差异明显。在甲地区生活有某种鸟类A,以后部分个体迁徙到乙、丙地区,经过若干年后演变成两个新的物种B、C,但发现物种B仍能与物种A杂交产生后代。下列推测不合理的是( )

A.若物种A与物种B可以杂交产生后代,则后代应该是高度不育的

B.长期的地理隔离使基因库出现巨大差异,导致生殖隔离的产生,最后演变成A、B、C三个物种

C.比较解剖学发现,物种C和B的翼在形态上差别较大,说明它们不是由共同祖先进化来的

D.测定物种A、B、C基因组序列,比较其异同,可以从分子水平为它们是否有共同祖先提供证据

二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。

16.某种烟草的花色由一对等位基因控制,红色(A)对白色(a)呈完全显性,现有两个开红花(甲、乙)的三体植株,让甲、乙分别作父本进行测交,统计后代,甲测交:红色:白色=4:1,乙测交:红色:白色=3:2,出现这些比例的原因是当存在两个相同基因时会造成花粉不育,错误的是( )

A.若三体杂合子与正常植株杂交,获得三体纯合子,该三体植株只能作母本

B.若三体纯合子作父本与正常植株杂交,后代中不存在三体

C.甲植株的基因型是Aaa,乙植株的基因型是AAa

D.甲与乙杂交,甲植株的种子种植后开白花的比例比乙植株的多

17.某种遗传病受一对等位基因控制,如图为该遗传病的系谱图。下列叙述不正确的是( )

A.若该病为伴X染色体隐性遗传病,则Ⅱ1为纯合子

B.若该病为伴X染色体显性遗传病,则Ⅱ4为纯合子

C.若该病为常染色体隐性遗传病,则Ⅲ2为杂合子

D.若该病为常染色体显性遗传病,则Ⅱ3为纯合子

18.关于艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验,一些科学家认为“DNA可能只是在细胞表面起化学作用,形成英膜,而不是起遗传作用”。同时代的生物学家哈赤基斯从S 型肺炎链球菌中分离出了一种抗青霉素的突变型(抗-S,产生分解青霉素的酶),提取它的DNA,将DNA与对青霉素敏感的R型细菌(非抗-R)共同培养。结果发现,某些非抗-R型细菌被转化为抗-S型细菌并能稳定遗传,从而否定了一些科学家的错误认识。关于哈赤基斯实验的叙述,正确的是( )

A.缺乏对照实验,所以不能支持艾弗里的结论 B.完美证明了DNA是主要的遗传物质

C.实验巧妙地选用了抗青霉素这一性状作为观察指标

D.证明细菌中一些与荚膜形成无关的性状也能发生转化

19.粗糙脉孢菌是一种真菌,野生型孢子成熟较早(黑色,基因型为A),缺陷型孢子成熟较迟(白色,基因型为a),合子(Aa)经减数分裂和有丝分裂产生的孢子按分裂形成的顺序排列,下列关于粗糙脉孢菌分裂过程及其结果的分析正确的是( )

A.孢子形成过程中发生了一次DNA复制

B.若孢子1与孢子2的遗传信息不同,原因可能是发生了基因重组

C.合子减数分裂Ⅰ过程中会发生A与a基因的分离

D.题图中减数分裂过程发生了基因重组

20.突变和基因重组产生了生物进化的原材料,现代生物技术也是利用这一点来改变生物遗传性状,以达到人们所期望的目的。下列有关叙述正确的是( )

A.转基因技术造成的变异,实质上相当于人为的基因重组,该变异是定向的

B.体细胞杂交技术是人为造成染色体变异的方法,它突破了自然界生殖隔离的限制

C.人工诱变没有改变突变的本质,但却因突变率的提高而实现了定向变异

D.经过现代生物技术的改造和人工选择的作用,许多生物变得更适合人的需要

三、非选择题:本题共5小题,共55分。

21.(13分)某植物的三个基因A、b、d分别控制①、②、③三种酶的合成,在三种酶的催化下可使一种无色物质经一系列转化变为紫色物质。基因A、B、D分别对基因a、b、d为完全显性。假设该生物体内紫色物质的合成必须由无色物质通过下面的途径转化而来(如图所示),回答下列问题:

(1)如果三对等位基因分别位于三对同源染色体上,则基因型为AaBbDd的两个亲本杂交,出现紫色子代的概率为________。

(2)如果要探究b、d两个基因是否位于两对同源染色体上,请写出选用的亲本(基因型)及简便的实验方案,并预测实验结果。

实验方案:_______________________________________________________________。

结果预测:____________________________。

(3)如果A、a,B、b两对等位基因在染色体上的位置为,若不考虑突变、同源染色体非姐妹染色单体互换的情况下,对基因型为AaBbDD的个体进行测交实验,后代的表型及比例为__________________。

22.(12分)细胞分裂是生物体一项重要的生命活动,是生物体生长、发育、繁殖和遗传的基础。请据图回答以下问题:

(1)图甲中③阶段包括__________________________过程,图乙中c 细胞位于图甲的_______________段(填字母),图甲中NO 段形成的原因是________________________________。

(2)图乙中g 细胞的名称是,所处的分裂时期是_________________,发生在图甲中的_____________段,该细胞上一时期染色体的重要行为是________________________________。

(3)图乙中在显微镜下可观察到同源染色体的是____________(填字母)细胞,如果对卵巢切片进行显微观察,观察到的同时期细胞的不同之处是__________________________。

(4)若细胞a 的基因型是AaBb,h 的基因型是Ab,则和h 同时产生的另外三个细胞的基因型是______________(不考虑基因突变和交叉互换), c 细胞移向细胞同一极的基因有________。

23.(10分)朊病毒是一类不含核酸而仅由蛋白质构成的可自我复制并具感染性的因子,某科研小组进行如图所示实验,验证了朊病毒是蛋白质侵染因子,实验中所用牛脑组织细胞为无任何标记的活体细胞。据图回答下列问题:

(1)本实验采用的方法是_____。

(2)按照图示1→2→3→4进行实验,从理论上讲,离心后上清液中几乎不能检测到32P,沉淀物中也几乎不能检测到32P,出现上述结果的原因是_____。

(3)如果添加试管5、6,从试管2中提取朊病毒后先加入试管5,连续培养一段时间后,再提取朊

病毒并加入试管3,培养适宜时间后搅拌、离心,检测到的放射性应主要位于_____中,原因是_____;少量位于_____中,原因是_____。

(4)HIV与朊病毒之间最主要的区别是HIV侵入细胞是向宿主细胞注入_____(填物质),利用宿主细胞的_____进行自身核酸的复制和蛋白质的合成,而朊病毒可能是向宿主细胞注入蛋白质。

24.(11分)重叠基因是指两个或两个以上的基因共有一段DNA序列,或是指一段DNA序列成为两个或两个以上基因的组成部分。噬菌体ΦX174由一个环状单链DNA和蛋白质衣壳构成,能感染大肠杆菌。1977年,F.桑格在测定该噬菌体DNA的全部核苷酸序列时,意外地发现D基因中包含着E基因,如图(图中Met、Ser、Cln等表示氨基酸)。回答下列相关问题:

(1)噬菌体ΦX174的DNA中含有游离的磷酸基团____个,D基因含有的脱氧核苷酸数目为___个。

(2)其中D基因编码的蛋白质中_____(填“是”或“否”)包含与E基因编码的蛋白质完全相同的90个氨基酸序列,说明原因_____。

(3)噬菌体ΦX174的DNA中碱基A、G、T、C的比例依次为20%、30%、10%、40%,该噬菌体感染大肠杆菌时首先要形成复制型的双链DNA分子,则该双链DNA分子中,A所占的比例为_____。写出噬菌体在大肠杆菌中的遗传信息传递途径_____。

(4)若D基因中第149位的谷氨酸变为丙氨酸(密码子GUC、GCC、GCA、GCG),则噬菌体ΦX174的DNA上发生的碱基的替换情况是_____。

(5)基因重叠在遗传学上的意义是_____(写出一点即可)。

25.(11分)1917年,摩尔根在正常翅果蝇群体中发现了一只缺刻翅雌果蝇,让它与正常翅雄果蝇交配(产生后代的过程中没有发生突变),后代中雄果蝇均表现为缺刻翅,雌果蝇均表现为正常翅。同年,布里奇斯发现了另一只缺刻翅雌果蝇,且该果蝇经检查发现其染色体异常(如图所示)。已知果蝇的缺刻翅和正常翅由一对等位基因B、b控制。回答下列问题:

(1)果蝇因为具有多对易于区分的相对性状、繁殖快、易于培养等优点,被当作经典模式生物在遗传学研究中非常受重视,果蝇体内最多有_____条形态结构互不相同的染色体。

(2)摩尔根认为缺刻翅果蝇的出现是因为发生了基因突变,请你用遗传图解帮他完成分析。

(3)布里奇斯显微镜下看到的结果(如图所示),应该是取材于果蝇的_____(填器官名称)。从图中可知该缺刻翅雌果蝇的出现过程中发生了染色体结构变异中的_____。结合摩尔根的实验可知,图中所示染色体为果蝇的_____染色体。

(4)布里奇斯用他发现的缺刻翅雌果蝇与正常翅雄果蝇杂交,子代中雌果蝇只有正常翅,雄果蝇只有缺刻翅,且子代中正常翅:缺刻翅约为2:1,此结果说明_____死亡。

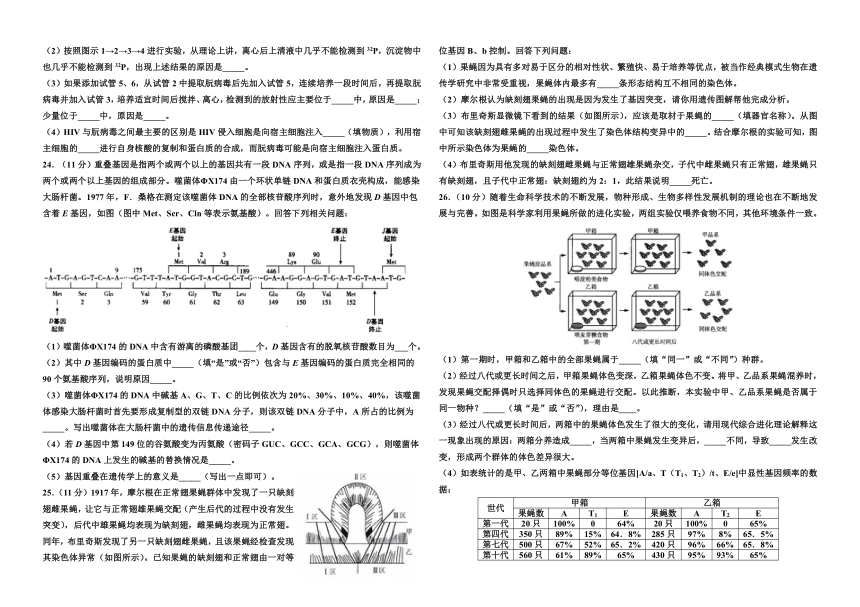

26.(10分)随着生命科学技术的不断发展,物种形成、生物多样性发展机制的理论也在不断地发展与完善。如图是科学家利用果蝇所做的进化实验,两组实验仅喂养食物不同,其他环境条件一致。

(1)第一期时,甲箱和乙箱中的全部果蝇属于_____(填“同一”或“不同”)种群。

(2)经过八代或更长时间之后,甲箱果蝇体色变深,乙箱果蝇体色不变。将甲、乙品系果蝇混养时,发现果蝇交配择偶时只选择同体色的果蝇进行交配。以此推断,本实验中甲、乙品系果蝇是否属于同一物种?_____(填“是”或“否”),理由是____。

(3)经过八代或更长时间后,两箱中的果蝇体色发生了很大的变化,请用现代综合进化理论解释这一现象出现的原因:两箱分养造成_____,当两箱中果蝇发生变异后,_____不同,导致_____发生改变,形成两个群体的体色差异很大。

(4)如表统计的是甲、乙两箱中果蝇部分等位基因[A/a、T(T1、T2)/t、E/e]中显性基因频率的数据:

世代 甲箱 乙箱

果蝇数 A T1 E 果蝇数 A T2 E

第一代 20只 100% 0 64% 20只 100% 0 65%

第四代 350只 89% 15% 64.8% 285只 97% 8% 65.5%

第七代 500只 67% 52% 65.2% 420只 96% 66% 65.8%

第十代 560只 61% 89% 65% 430只 95% 93% 65%

第七代时,甲、乙两箱果蝇的基因库可能较大的是_____;频率基本稳定的基因是_____,第十代时,甲箱中果蝇的该对等位基因杂合的个体出现的频率是_____%。

答案以及解析

1.答案:D

解析:A、正方体1中A的概率为50%,a的概率为50%,正方体2中A的概率为50%,的概率为50%,可以模拟分离定律,A正确B、只有正方体A、a、B、b均有3个,才不会影响自由组合的比例,使概率相等。B正确;C、正方体3出现b的慨率为1/2,正方体4出现b的概率为1/2,所以bb出现的概率为1/4。C正确;D、正方体1和正方体2出现Aa的概率为(1/2×1/2)+(1/2×1/2)=1/2,正方体3和正方体4出现bb的概率为1/2×1/2=1/4,则Aabb出现的概率为12×1/4=1/8。D错误。

2.答案:D

解析:由于在产生配子时,含的花粉1/3致死,所以亲代产生的雄配子比例A:a=3:2,雌配子A:a=1:1,所以自交后子代基因型及比例如下表:

由于A对a为不完全显性,所以后代表型比例为3:5:2。故选D。

3.答案:C

解析:与体细胞相比,减数第一次分裂产生的子细胞中染色体数目减半,而有丝分裂产生的子细胞中染色体数目不变;有丝分裂中期的细胞中的核DNA数目是体细胞中的2倍,减数第二次分裂中期的细胞中的核DNA数目与体细胞相同;着丝点分裂会使细胞中的染色体数目暂时加倍;有丝分裂和减数分裂过程中均可能发生变异,如基因突变、染色体变异。

4.答案:C

解析:A、“分离”指减数分裂过程中等位基因分离,“自由组合”指减数分裂过程中非同源染色体上的非等位基因自由结合,A错误;

B、一对相对性状的遗传一定遵循基因的分离定律,而两对性状的遗传不一定遵循自由组合定律。若两对相对性状遗传都符合基因分离定律且控制两对性状的基因位于两对同源染色体上,则此两对相对性状遗传一定符合基因自由组合定律,若两对基因位于一对同源染色体则不符合基因的自由组合定律,B错误;

C、基因的分离规律和自由组合规律只能发生在进行有性生殖的生物体内,不能发生在无性生殖的生物体内,C正确;

D、基因的分离规律和自由组合规律都只能发生在减数分裂过程中,D错误。故选:C。

5.答案:B

解析:T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验用到的技术手段有同位素标记和离心,A正确。用32P标记的细菌组的放射性主要在沉淀物中,与用32P标记T2噬菌体的组别实验结果相同,B错误。实验中搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离,C正确。细菌含有DNA和RNA,DNA为双链,但RNA一般为单链,其嘌呤总数不一定等于嘧啶总数,T2噬菌体的核酸为DNA,其嘌呤总数等于嘧啶总数,D正确。

6.答案:B

解析:A、Y层质量较大,全部是仅含15N的DNA分子,A正确;

B、Z层与W层的核苷酸链之比为2/14=1/7,B错误;

C、W层中全部为新合成的链,相当于7个DNA分子,含15N标记胞嘧啶为800×7=5600个,C正确;

D、X层与Y层的DNA分子数之比为2/6=1/3,D正确。故选B。

7.答案:D

解析:A、染色体主要由蛋白质和DNA组成,存在DNA-蛋白质复合物,A错误;

B、DNA复制需要酶的催化,存在DNA-蛋白质复合物,B错误;

C、转录是以DNA一条链为模板合成RNA的,需要酶的催化,存在DNA-蛋白质复合物,C错误;

D、翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的,不存在DNA-蛋白质复合物,D正确。故选D。

8.答案:A

解析:若加入的物质为mRNA,产物为多肽,则该过程是翻译,需要加入氨基酸作为原料,需要核糖体、tRNA等条件,A正确;若加入的物质为DNA,产物含U,则产物为RNA,该过程为转录,需要加入RNA聚合酶和核糖核苷酸,但不需要逆转录酶,B错误;若加入的物质为tRNA,产物为多肽,则该过程为翻译,需要加入mRNA、核糖体、氨基酸等,不需要脱氧核苷酸,C错误;若加入的物质为HIV的RNA,产物为DNA,则该过程为逆转录,需要逆转录酶、脱氧核苷酸等条件,DNA酶为水解酶,不参与逆转录过程,D错误。

9.答案:A

解析:A、表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,但方式③中发生了碱基的改变,不属于表观遗传,A错误; B、启动子能活化RNA聚合酶,使之与模板DNA准确的结合并具有转录起始的特异性,方式①启动子的甲基化,使启动子与基因阻遏蛋白结合,可能抑制基因的转录,B正确; C、DNA分子甲基化可影响基因的表达,DNA序列在甲基化酶的作用下促进胞嘧啶脱氨,再甲基化变成胸腺嘧啶,即DNA上一个碱基发生改变,可能导致mRNA上密码子变成终止密码子,可能使翻译提前终止,C正确; D、由于DNA甲基化是生物体调控基因表达的重要机制,因此可推测生物性状的差异可能与相应基因甲基化程度有关,D正确。故选:A。

10.答案:A

解析:突变基因1与正常基因决定的氨基酸序列相同,说明可能是发生了一个碱基的替换,且替换后氨基酸序列不变;突变基因2与正常基因决定的氨基酸序列相比,只有第二个氨基酸的种类不同,说明可能是替换了一个碱基;突变基因3与正常基因决定的氨基酸序列相比,第三、第四和第五个氨基酸都不同,可能是一个碱基的增添或缺失导致了密码子的重新排序,氨基酸序列改变较多。A符合题意,B、C、D不符合题意。

11.答案:D

解析:基因自发突变在自然界普遍存在,A正确;基因突变往往是突变为其等位基因,且具有不定向性,因此控制生物钟的基因A可自发突变为基因al或基因a2,B正确;病毒没有细胞结构,其遗传物质是DNA或RNA,也可以发生基因突变,C正确;基因的结构在光学显微镜下是观察不到的,D错误。

12.答案:D

解析:A、据图分析,配子一形成过程中,在减数第一次分裂后期,发生了非同源染色体上非等位基因的自由组合,属于基因重组,A正确;B、据图分析,配子二形成的原因是减数第二次分裂后期,含有A基因的姐妹染色单体分开后未分离,这属于染色体变异,B正确;C、a和b是非同源染色体上的基因,而配子三中a和b位于同一条染色体上,原因可能是基因b转移到非同源染色体上,属于染色体结构变异中的易位,C正确;D、配子四的变异属于染色体变异,原因可能是染色体复制发生错误导致基因A或缺失,D错误;故选D。

13.答案:D

解析:A.从动物的骨骼化石推测其体型大小和运动方式;从植物化石推测它们的形态、结构和分类地位等等;因此,化石是研究生物进化最直接、最重要的证据,故A正确; B.比较解剖学证据通过研究比较脊椎动物的器官、系统的形态和结构,可以为这些生物是否有共同祖先寻找证据,例如马的前肢、人的上肢等,故B正确; C.化石为研究生物进化提供了直接的证据,比较解剖学和胚胎学以及细胞和分子水平的研究,都给生物进化论提供了有力的支持,这些证据有力地支持了达尔文的共同由来学说,进而为解释适应和物种的形成提供了坚实的基础,故C正确; D.“所有生物的生命活动都是靠能量驱动的”说明的是生物界的统一性,但不能作为生物都有共同祖先的论据,故D错误。

14.答案:B

解析:A、由题意可知,基因N和n仅位于X染色体上,Y染色体上无对应的等位基因,雄性个体的基因型为XNY或XnY,所以形成花粉过程中,没有等位基因N和n的分离现象,A错误;

B、据题意可知,该植物种群处于遗传平衡,且雌雄植株各占50%,那么雌雄中某基因频率与种群中该基因频率相等,假定种群中n基因频率为x,雌性个体中狭长叶个体占为x2,雄性个体中狭长叶个体占比为x,因为种群中狭长叶个体占12%,因此可得等式x2/2+x/2=12%,解得x=1/5,即n基因频率为1/5,N基因频率为1-1/5=4/5,该种群雌株中XNXN为4/5×4/5=16/25,XNXn为2×4/5×1/5=8/25,XnXn为1/5×1/5=1/25,雄株中XNY为4/5,XnY为1/5,该种群阔叶雌株产生得Xn为1/3×1/2=1/6,和所有雄株(产生Xn为1/5×1/2=1/10,Y为4/5×1/2+1/5×1/2=1/2)随机授粉,下一代狭长叶植株约为1/6×1/10+1/6×1/2=1/10,B正确;

C、该植物种群处于遗传平衡,随机授粉一代,后代得基因型频率不发生改变,因此阔叶雄株约占4/5÷2=40%,狭长叶雌株约占1/25÷2=2%,C错误;

D、阔叶雌株中(XNXN:XNXn=2:1),能稳定遗传的占2/3,D错误。故选B。

15.答案:C

解析:A、物种B与物种A是不同的物种,存在生殖隔离,其杂交产生的后代可能是高度不育的,A正确; B、新物种形成的标志是生殖隔离的形成,长期的地理隔离使基因库出现巨大差异,导致生殖隔离的产生,最后演变成A、B、C三个物种,B正确; C、比较解剖学发现,物种C和B的翼在形态上差别较大,但有的结构和功能相似,这说明物种C和B是由共同祖先进化来的,C错误; D、测定物种A、B、C基因组序列,比较其异同,可以从分子水平为它们是否有共同祖先提供证据,D正确。故选:C。

16.答案:CD

解析:由于存在两个相同基因时会造成花粉不育,所以不存在AA和aa的花粉,若三体杂合子与正常植株杂交,获得三体纯合子,该三体植株只能作母本;若三体纯合子作父本与正常植株杂交,后代中不存在三体;由于自交后代出现性状分离,则甲和乙植株一定是杂合子,所以甲、乙植株的基因型是AAa或Aaa,AAa作父本,产生配子是a:Aa:A=1:2:2,测交后代红色:白色=4:1,故甲的基因型是AAa,乙的基因型是Aaa;甲、乙两者杂交,当甲为父本,配子中(2A、2Aa):1a=4:1,乙为母本,配子中(1A、2Aa):(2a、1aa)=1:1,则乙植株的种子种植后开白花的概率为1/10,同理甲为母本,其配子中(1AA、2Aa、2A):1a=5:1,乙为父本,其配子中(A、2Aa):2a=3:2,则甲植株的种子种植后开白花的概率为1/15,故甲植株的种子种植后开白花的比例比乙植株的少。

17.答案:ABD

解析:由于该遗传系谱图所示遗传病基因的显隐性和位置均不确定,所以宜用“反推法”(假定这对等位基因为A和a)。若该病是伴X染色体隐性遗传病,则Ⅱ1的基因型为XAXa,A错误;若该病是伴X染色体显性遗传病,则Ⅱ3的基因型为XAY,其女儿应为XAX-,不可能表现正常,B错误;若该病是常染色体隐性遗传病,则Ⅲ2的基因型为Aa,C正确;若该病是常染色体显性遗传病,则Ⅱ3的基因型为Aa,D错误。

18.答案:CD

解析:A、将DNA与对青霉素敏感的R型细菌(非抗-R)共同培养,非抗-R型细菌被转化为抗-S型细菌并能稳定遗传,说明DNA是肺炎链球菌的遗传物质,能支持艾弗里的结论,A错误; B、该实验与艾弗里实验都证明了DNA是肺炎链球菌的遗传物质,但不是证明DNA是主要的遗传物质,B错误; C、根据题干信息,实验选用了抗青霉素这一性状作为观察指标,从而可以判断非抗-R型是否发生了转化,C正确; D、青霉素抗性与荚膜形成无关,证明细菌中一些与荚膜形成无关的性状也能发生转化,D正确。故选:CD。

19.答案:CD

解析:孢子在形成过程中需要进行减数分裂种一次有丝分裂,在减数分裂Ⅰ前的间期和有丝分裂间期都发生了DNA复制,A错误;图中孢子1和孢子2都是黑色的,是由同一个细胞经过有丝分裂形成的,知果孢子1与孢子2的遗传信息不同,应该是发生了基因突变,而不是基因重组,B错误;根据题图可知,在减数分裂Ⅰ前期同源染色体联会时发生了非姐妹染色单体间的片段交换,即发生了基因重组,所以在减数分裂Ⅱ中期,一条染色体的两条染色单体上分别含有A和a基因,合子在减数分裂I以及减数分裂Ⅱ过程中均会发生A和a基因的分离,C、D正确。

20.答案:ABD

解析:A、转基因技术造成的变异,实质上相当于人为的基因重组,但却导致了自然界没有的定向变异的产生,A正确;B、来自两个不同植物的体细胞融合成一个杂种细胞(植物体细胞杂交技术),把杂种细胞培育成植株,其原理就是人为引起染色体变异,突破了自然生殖隔离的限制,B正确;C、人工诱变没有改变突变的本质,也提高了突变率,但没有实现定向变异,C错误;D、通过现代生物技术的改造和人工选择培养新品种,其目的就是使某些生物符合人们的需要,D正确。故选:ABD。

21.答案:(1)3/64

(2)基因型为AABbDd的个体自交,统计后代的性状分离比;若后代出现白色∶蓝色∶紫色≈12∶3∶1,则b、d两个基因位于两对同源染色体上;若后代性状分离未出现上述比例,则b、d两个基因不是位于两对同源染色体上

(3)白色∶无色≈1∶1

解析:(1)紫色个体的基因型为A_bbdd,如果三对等位基因分别位于三对同源染色体上,则符合自由组合定律,基因型为AaBbDd的两个亲本杂交,产生紫色个体(A_bbdd)的概率为3/4×1/4×1/4=3/64。

(2)验证两对等位基因位于两对同源染色体上,可采用自交或测交方法,但是自交方案更为简便一些。为避免因a基因影响后代的性状分离比,亲本必须为含AA的个体,因此应选用基因型为AABbDd的个体自交,若后代出现9AAB_D_(白色)、3AAB_dd(白色)、3AAbbD_(蓝色)、1AAbbdd(紫色),即性状分离比为白色∶蓝色∶紫色≈12∶3∶1,则b、d两个基因位于两对同源染色体上;若后代性状分离未出现上述比例,则b、d两个基因不是位于两对同源染色体上。

(3)如果A、a与B、b两对等位基因在染色体上的位置为,则AaBb只能产生AB、ab两种配子,那么AaBbDD×aabbdd→1/2AaBbDd(白色)、1/2aabbDd(无色),因此后代的表型及性状分离比为白色∶无色≈1∶1

22.答案::(1)受精作用和有丝分裂 CD 段和OP 段 着丝粒分裂,姐妹染色单体分离

(2)初级精母细胞减数第一次分裂后期(减数分裂I 后期) GH 同源染色体排列在赤道板两侧

(3)c、g 初级卵母细胞减数第一次分裂后期细胞质不均等分裂

(4) Ab、aB、aB A、a、B、b

解析:(1)图甲中③阶段包括受精作用和有丝分裂过程,有丝分裂后期位于图甲中的CD 段和OP段;NO 段形成的原因是每条染色体的着丝粒分裂,两条姐妹染色单体随之分开,成为两条染色体。

(2)图乙中h 细胞是精子,g 细胞处于减数第一次分裂后期,所以是初级精母细胞,对应于图甲中的GH 段,该细胞上一时期是减数第一次分裂中期,染色体的重要行为是同源染色体排列在赤道板上。

(3)图乙中显微镜下可观察到同源染色体的是c、g ,h 无同源染色体,其他细胞有同源染色体,但显微镜下无法观察到。如果对卵巢切片进行显微观察,无法观察到图乙中h 细胞和g 细胞,无法观察到g 细胞的原因是初级卵母细胞减数第一次分裂后期细胞质不均等分裂

(4)a 细胞的基因型是AaBb,则精原细胞的基因型也是AaBb,1 个精原细胞经过减数分裂产生4 个精细胞,再通过变形产生4 个精子,这4 个精子中共两种基因型,其中两个是一样的,h 细胞的基因型是Ab,则有一个精子也是Ab,另外两个精子是aB 。c 细胞处于有丝分裂后期,两极的染色体是每条染色体的着丝粒分裂,两条姐妹染色单体分开形成的,所以每一极的基因是A、a、B、b。

23.答案:(1)同位素标记法

(2)朊病毒不含核酸只含蛋白质,蛋白质中P含量极低,故离心后上清液和沉淀物中都几乎不含32P

(3)沉淀物;35S随朊病毒侵入牛脑组织细胞中,离心后主要位于沉淀物中,上清液,有少量的朊病毒不能成功侵入牛脑组织细胞,离心后位于上清液中

(4)核酸;核苷酸和氨基酸

解析:(1)由题图可知,本实验采用了同位素标记法。

(2)由于朊病毒不含核酸只含蛋白质,蛋白质中P含量极低,故从试管2中提取的朊病毒几乎不含32P。因此,从理论上讲,离心后上清液和沉淀物中均几乎不能检测到32P。

(3)朊病毒的蛋白质中含有S,如果添加试管5、6,从试管2中提取朊病毒后先加入试管5,连续培养一段时间后,朊病毒的蛋白质中含有35S;再提取试管5中的朊病毒加入试管3,培养适宜时间后搅拌、离心,由于朊病毒是蛋白质侵染因子,因此检测到的放射性应主要位于沉淀物中,由于少量的朊病毒不能成功侵入牛脑组织细胞,故离心后上清液中含有少量放射性。

(4)HIV的遗传物质是核酸,其侵入细胞是向宿主细胞注入核酸,利用宿主细胞的核苷酸和氨基酸进行自身核酸的复制和蛋白质的合成,而朊病毒可能是向宿主细胞注入蛋白质。

24.答案:(1)0;459

(2)否;E基因和D基因编码蛋白质时起始位置不同,编码氨基酸的密码子错位

(3)15%;

(4)A→C

(5)有效地利用DNA遗传信息量;提高碱基利用的效率;可以节约碱基

解析:(1)本题考查DNA分子中具有遗传效应的片段与基因的对应关系。依题意,该噬菌体的DNA为环状,因此不存在游离的磷酸基团。D基因控制合成的蛋白质中含有152个氨基酸,再加上一个终止密码子,因此D基因中的脱氧核苷酸数目为153×3=459(个)。

(2)分析图形,D基因中虽然包含E基因的序列,但是两基因编码蛋白质的起始位置不同,而且相同的核苷酸序列编码氨基酸的密码子是错位的,D基因编码的蛋白质中不包含与E基因编码的蛋白质完全相同的90个氨基酸序列。

(3)噬菌体ΦX174的DNA中碱基A=20%,复制时与其互补的链中A=T=10%,因此复制型的双链DNA分子中A=(20+10)÷200×100%=15%。

(4)依题意,ΦX174的DNA先复制成双链DNA,转录时以新复制的子链为模板合成mRNA,模板链中第149位氨基酸的相应碱基为CTT,可知密码子为GAA,与丙氨酸的密码子比较,突变后的丙氨酸的密码子应为GCA,因此ΦX174的DNA上发生的碱基替换情况是A→C。

(5)基因重叠可以通过较短的DNA序列控制合成多种蛋白质,有效利用了DNA的遗传信息量,提高了碱基的利用率,可以节约碱基等。

25.答案:(1)5

(2)如图

(3)卵巢;缺失;一对X

(4)含缺失片段染色体的雄性个体

解析:(1)果蝇是XY型性别决定生物,它共有4对同源染色体,若要对果蝇进行基因组测序,应测三条常染色体+X+Y,共5条染色体上的基因。

(2)分析摩尔根的杂交实验,只有伴X染色体隐性遗传才会出现摩尔根实验的结果,遗传图解见答案。

(3)图中的结构只有在减数第一次分裂前期联会时才能看到,故要从果蝇卵巢中取材,图中染色体乙中没有Ⅱ区,变异类型属于染色体结构变异中的缺失。结合摩尔根的实验可知,图中所示染色体为2条(一对)X染色体。

(4)假设缺失片段的染色体用O表示,则布里奇斯的实验可表示为OXb×XBY→OXB、XBXb、OY、XbY,根据实际杂交实验结果分析,OY致死,即后代中含有缺失片段染色体的雄果蝇死亡。

26.答案:(1)不同

(2)否;甲、乙品系果蝇交配时只选择与同体色果蝇交配,两品系果蝇之间出现了生殖隔离现象

(3)地理隔离(而不能进行基因交流);食物与选择;基因频率

(4)甲;E;45.5

解析:(1)第一期时,甲箱和乙箱中的果蝇被箱子分隔开,属于两个种群。

(2)由题意可知,经过八代或更长时间之后,甲、乙品系果蝇再混养时,果蝇交配择偶时只选择与同体色个体进行交配,两品系的果蝇都只和同品系的果蝇交配,即两品系果蝇之间产生了生殖隔离,属于两个物种。

(3)两箱分养造成了地理隔离,不同种群间不能进行基因交流,各箱中的基因频率向不同方向改变,最终形成的两品系体色差异很大。

(4)分析第七代时甲箱和乙箱的果蝇数量可知,甲的种群数量较大,因此甲箱果蝇的种群基因库可能较大。分析表格中信息可知,E基因频率在不同世代之间的变化不大,最稳定;第十代时,甲箱中E的基因频率为65%,则e的基因频率为35%,因此该对等位基因杂合的个体出现的频率是2×65%×35%=45.5%。

生物试题 2023.6

一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.在模拟孟德尔杂交实验时,学生在正方体1和正方体2的六个面上用A和a标记,在正方体3和正方体4的六个面上用B和b标记,将四个正方体同时多次掷下。下列有关叙述错误的是( )

A.每个正方体上A和a(或B和b)的数量均应为三个

B.用正方体1和正方体2可以模拟分离定律的分离比

C.统计正方体3和正方体4的字母组合,出现bb的概率为1/4

D.统计四个正方体的字母组合,出现aaBb的概率为1/16

2.自然界配子的发生、个体的发育受多种因素制约,存在致死现象。某基因型为Aa的自花授粉植株,A对a为不完全显性,若在产生配子时,含a的花粉1/3致死,其自交后代表型比例为( )

A.4:1 B.3:7 C.9:6:1 D.3:5:2

3.真核生物的细胞通过有丝分裂产生两个相同的子细胞,通过减数分裂产生用于有性生殖的单倍体细胞。下列关于真核细胞分裂的分析,合理的是( )

A.有丝分裂和减数第一次分裂产生的子细胞中染色体数目相同

B.有丝分裂中期和减数第二次分裂中期的细胞中核DNA数目相同

C.两种细胞分裂过程中,着丝点分裂会使染色体数目暂时加倍

D.减数分裂过程中会发生可遗传变异,有丝分裂过程中则不会

4.下列关于孟德尔的分离定律与自由组合定律的说法,正确的是( )

A.“分离”指子二代出现的性状分离,“自由组合”指雌雄配子的自由结合

B.一对性状的遗传一定遵循分离定律,两对性状的遗传一定遵循自由组合定律

C.这两大定律都只能发生在有性生殖的生物体内,不能发生在无性生殖的生物体内

D.分离定律可以发生在有丝分裂过程中,自由组合定律只发生在减数分裂过程中

5.为了进一步探究DNA是遗传物质,赫尔希和蔡斯设计了T2噬菌体侵染细菌的实验,错误的是( )

A.该实验用到的技术手段有同位素标记、离心

B.若在实验中用未标记的噬菌体侵染用35S和32P分别标记的两组细菌,则实验结果与原实验相反

C.实验中搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离

D.T2噬菌体和细菌所含的核酸中嘌呤总数并非都一定等于嘧啶总数

6.某DNA(14N)含有2000个碱基对,腺嘌呤占30%,若将该DNA分子放在含15N的培养基中连续复制3次,进行密度梯度离心,得到结果如图1;若将复制产物加入解旋酶处理后再离心,则得到如图2结果,错误的是( )

A.Y层全部是仅含15N的DNA分子 B.Z层与W层的核苷酸链之比为1/8

C.W层中含15N标记胞嘧啶5600个 D.X层与Y层的DNA分子数之比为1/3

7.生物体内的 DNA 和蛋白质常结合为DNA-蛋白质复合物。下列结构或过程中不存在DNA-蛋白质复合物的是( )

A.染色体 B.DNA复制 C.转录 D.翻译

8.如图表示有关遗传信息传递的模拟实验,相关叙述合理的是( )

A.若X是mRNA,Y是多肽,则管内必须加入氨基酸

B.若X是DNA一条链,Y含有U,则管内必须加入逆转录酶

C.若X是tRNA,Y是多肽,则管内必须加入脱氧核苷酸

D.若X是HIV的RNA,Y是DNA,则管内必须加入DNA酶

9.基因甲基化修饰的方式有:①启动子的甲基化,使启动子与基因阻遏蛋白结合;②启动子的甲基化,改变启动子在基因中的原始构型;③DNA序列在甲基化酶的作用下促进胞嘧啶脱氨,再甲基化变成胸腺嘧啶。下列叙述错误的是( )

A.这三种方式造成遗传性状的改变都属于表观遗传

B.方式①进行的基因甲基化修饰可能抑制基因的转录

C.方式③进行的基因甲基化修饰可能使翻译提前终止

D.生物性状的差异可能与相应基因甲基化程度有关

10.自然界中,一种生物的某一正常基因及其突变基因决定的蛋白质部分氨基酸序列如表所示。根据表中氨基酸序列进行判断,下列关于该正常基因发生的突变的叙述,最为准确的是( )

正常基因 精氨酸 苯丙氨酸 亮氨酸 苏氨酸 脯氨酸

突变基因1 精氨酸 苯丙氨酸 亮氨酸 苏氨酸 脯氨酸

突变基因2 精氨酸 亮氨酸 亮氨酸 苏氨酸 脯氨酸

突变基因3 精氨酸 苯丙氨酸 丝氨酸 脯氨酸 亮氨酸

A.突变基因1和2发生了一个碱基的替换,突变基因3发生了一个碱基的增添

B.突变基因2和3发生了一个碱基的替换,突变基因1发生了一个碱基的增添

C.突变基因1发生了一个碱基的替换,突变基因2和3发生了一个碱基的增添

D.突变基因2发生了一个碱基的替换,突变基因1和3发生了一个碱基的增添

11.杰弗里·霍尔等人因发现了控制昼夜节律的分子机制,获得了诺贝尔生理学或医学奖。有关研究表明,若改变果蝇体内一组特定基因,其昼夜节律就会被改变,这组基因被命名为周期基因(用基因A、a代表)。这个发现向人们揭示了生物钟受到基因的控制。下列叙述错误的是( )

A.果蝇体内存在基因的自发突变

B.控制生物钟的基因A可自发突变为基因al或基因a2

C.并非只有果蝇等有细胞结构的生物可以发生基因突变

D.霍尔等人用光学显微镜观察了周期基因的结构

12.某生物基因在染色体上的位置关系如图所示。该生物性原细胞(卵原细胞或精原细胞)经减数分裂形成了图中的四种配子。下列关于这四种配子形成过程中所发生的变异的说法,不正确的是( )

A.配子一形成过程中发生了基因重组,该现象发生在减数第一次分裂过程中

B.配子二形成过程中发生了染色体变异,该变异可能发生在减数第二次分裂过程中

C.配子三形成过程中发生了染色体变异,原因可能是含b基因染色体片段易位到非同源染色体上

D.配子四形成过程中发生了基因突变,发生的原因可能是染色体复制时A或a基因缺失

13.关于生物进化,只能靠运用证据和逻辑来推测。下列与进化有关的叙述不合理的是( )

A.化石是研究生物进化最直接、最重要的证据

B.研究比较脊椎动物的器官、系统的形态结构可以为这些生物是否有共同祖先寻找依据

C.化石、比较解剖学、胚胎学等方面的研究为解释适应和物种的形成提供了坚实的基础

D.“所有生物的生命活动都是靠能量驱动的”能作为生物都有共同祖先的论据

14.某自然生长条件下随机授粉的XY型性别决定植物,X染色体非同源区上有一对等位基因N和n,N基因控制叶片宽阔,n基因控制叶片狭长。该植物的某个处于遗传平衡的种群,雌雄植株各占50%,且狭长叶个体占12%,则有关该种群叙述正确的是( )

A.形成花粉过程中,有等位基因N和n的分离现象

B.该种群阔叶雌株和所有雄株随机授粉,下一代狭长叶植株约为1/10

C.若再随机授粉一代,阔叶雄株约占20%,狭长叶雌株约占2%

D.阔叶雌株中,能稳定遗传的占1/3

15.下图中甲、乙丙表示三个在地理上分隔开来的地区,三个地区的气候条件差异明显。在甲地区生活有某种鸟类A,以后部分个体迁徙到乙、丙地区,经过若干年后演变成两个新的物种B、C,但发现物种B仍能与物种A杂交产生后代。下列推测不合理的是( )

A.若物种A与物种B可以杂交产生后代,则后代应该是高度不育的

B.长期的地理隔离使基因库出现巨大差异,导致生殖隔离的产生,最后演变成A、B、C三个物种

C.比较解剖学发现,物种C和B的翼在形态上差别较大,说明它们不是由共同祖先进化来的

D.测定物种A、B、C基因组序列,比较其异同,可以从分子水平为它们是否有共同祖先提供证据

二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。

16.某种烟草的花色由一对等位基因控制,红色(A)对白色(a)呈完全显性,现有两个开红花(甲、乙)的三体植株,让甲、乙分别作父本进行测交,统计后代,甲测交:红色:白色=4:1,乙测交:红色:白色=3:2,出现这些比例的原因是当存在两个相同基因时会造成花粉不育,错误的是( )

A.若三体杂合子与正常植株杂交,获得三体纯合子,该三体植株只能作母本

B.若三体纯合子作父本与正常植株杂交,后代中不存在三体

C.甲植株的基因型是Aaa,乙植株的基因型是AAa

D.甲与乙杂交,甲植株的种子种植后开白花的比例比乙植株的多

17.某种遗传病受一对等位基因控制,如图为该遗传病的系谱图。下列叙述不正确的是( )

A.若该病为伴X染色体隐性遗传病,则Ⅱ1为纯合子

B.若该病为伴X染色体显性遗传病,则Ⅱ4为纯合子

C.若该病为常染色体隐性遗传病,则Ⅲ2为杂合子

D.若该病为常染色体显性遗传病,则Ⅱ3为纯合子

18.关于艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验,一些科学家认为“DNA可能只是在细胞表面起化学作用,形成英膜,而不是起遗传作用”。同时代的生物学家哈赤基斯从S 型肺炎链球菌中分离出了一种抗青霉素的突变型(抗-S,产生分解青霉素的酶),提取它的DNA,将DNA与对青霉素敏感的R型细菌(非抗-R)共同培养。结果发现,某些非抗-R型细菌被转化为抗-S型细菌并能稳定遗传,从而否定了一些科学家的错误认识。关于哈赤基斯实验的叙述,正确的是( )

A.缺乏对照实验,所以不能支持艾弗里的结论 B.完美证明了DNA是主要的遗传物质

C.实验巧妙地选用了抗青霉素这一性状作为观察指标

D.证明细菌中一些与荚膜形成无关的性状也能发生转化

19.粗糙脉孢菌是一种真菌,野生型孢子成熟较早(黑色,基因型为A),缺陷型孢子成熟较迟(白色,基因型为a),合子(Aa)经减数分裂和有丝分裂产生的孢子按分裂形成的顺序排列,下列关于粗糙脉孢菌分裂过程及其结果的分析正确的是( )

A.孢子形成过程中发生了一次DNA复制

B.若孢子1与孢子2的遗传信息不同,原因可能是发生了基因重组

C.合子减数分裂Ⅰ过程中会发生A与a基因的分离

D.题图中减数分裂过程发生了基因重组

20.突变和基因重组产生了生物进化的原材料,现代生物技术也是利用这一点来改变生物遗传性状,以达到人们所期望的目的。下列有关叙述正确的是( )

A.转基因技术造成的变异,实质上相当于人为的基因重组,该变异是定向的

B.体细胞杂交技术是人为造成染色体变异的方法,它突破了自然界生殖隔离的限制

C.人工诱变没有改变突变的本质,但却因突变率的提高而实现了定向变异

D.经过现代生物技术的改造和人工选择的作用,许多生物变得更适合人的需要

三、非选择题:本题共5小题,共55分。

21.(13分)某植物的三个基因A、b、d分别控制①、②、③三种酶的合成,在三种酶的催化下可使一种无色物质经一系列转化变为紫色物质。基因A、B、D分别对基因a、b、d为完全显性。假设该生物体内紫色物质的合成必须由无色物质通过下面的途径转化而来(如图所示),回答下列问题:

(1)如果三对等位基因分别位于三对同源染色体上,则基因型为AaBbDd的两个亲本杂交,出现紫色子代的概率为________。

(2)如果要探究b、d两个基因是否位于两对同源染色体上,请写出选用的亲本(基因型)及简便的实验方案,并预测实验结果。

实验方案:_______________________________________________________________。

结果预测:____________________________。

(3)如果A、a,B、b两对等位基因在染色体上的位置为,若不考虑突变、同源染色体非姐妹染色单体互换的情况下,对基因型为AaBbDD的个体进行测交实验,后代的表型及比例为__________________。

22.(12分)细胞分裂是生物体一项重要的生命活动,是生物体生长、发育、繁殖和遗传的基础。请据图回答以下问题:

(1)图甲中③阶段包括__________________________过程,图乙中c 细胞位于图甲的_______________段(填字母),图甲中NO 段形成的原因是________________________________。

(2)图乙中g 细胞的名称是,所处的分裂时期是_________________,发生在图甲中的_____________段,该细胞上一时期染色体的重要行为是________________________________。

(3)图乙中在显微镜下可观察到同源染色体的是____________(填字母)细胞,如果对卵巢切片进行显微观察,观察到的同时期细胞的不同之处是__________________________。

(4)若细胞a 的基因型是AaBb,h 的基因型是Ab,则和h 同时产生的另外三个细胞的基因型是______________(不考虑基因突变和交叉互换), c 细胞移向细胞同一极的基因有________。

23.(10分)朊病毒是一类不含核酸而仅由蛋白质构成的可自我复制并具感染性的因子,某科研小组进行如图所示实验,验证了朊病毒是蛋白质侵染因子,实验中所用牛脑组织细胞为无任何标记的活体细胞。据图回答下列问题:

(1)本实验采用的方法是_____。

(2)按照图示1→2→3→4进行实验,从理论上讲,离心后上清液中几乎不能检测到32P,沉淀物中也几乎不能检测到32P,出现上述结果的原因是_____。

(3)如果添加试管5、6,从试管2中提取朊病毒后先加入试管5,连续培养一段时间后,再提取朊

病毒并加入试管3,培养适宜时间后搅拌、离心,检测到的放射性应主要位于_____中,原因是_____;少量位于_____中,原因是_____。

(4)HIV与朊病毒之间最主要的区别是HIV侵入细胞是向宿主细胞注入_____(填物质),利用宿主细胞的_____进行自身核酸的复制和蛋白质的合成,而朊病毒可能是向宿主细胞注入蛋白质。

24.(11分)重叠基因是指两个或两个以上的基因共有一段DNA序列,或是指一段DNA序列成为两个或两个以上基因的组成部分。噬菌体ΦX174由一个环状单链DNA和蛋白质衣壳构成,能感染大肠杆菌。1977年,F.桑格在测定该噬菌体DNA的全部核苷酸序列时,意外地发现D基因中包含着E基因,如图(图中Met、Ser、Cln等表示氨基酸)。回答下列相关问题:

(1)噬菌体ΦX174的DNA中含有游离的磷酸基团____个,D基因含有的脱氧核苷酸数目为___个。

(2)其中D基因编码的蛋白质中_____(填“是”或“否”)包含与E基因编码的蛋白质完全相同的90个氨基酸序列,说明原因_____。

(3)噬菌体ΦX174的DNA中碱基A、G、T、C的比例依次为20%、30%、10%、40%,该噬菌体感染大肠杆菌时首先要形成复制型的双链DNA分子,则该双链DNA分子中,A所占的比例为_____。写出噬菌体在大肠杆菌中的遗传信息传递途径_____。

(4)若D基因中第149位的谷氨酸变为丙氨酸(密码子GUC、GCC、GCA、GCG),则噬菌体ΦX174的DNA上发生的碱基的替换情况是_____。

(5)基因重叠在遗传学上的意义是_____(写出一点即可)。

25.(11分)1917年,摩尔根在正常翅果蝇群体中发现了一只缺刻翅雌果蝇,让它与正常翅雄果蝇交配(产生后代的过程中没有发生突变),后代中雄果蝇均表现为缺刻翅,雌果蝇均表现为正常翅。同年,布里奇斯发现了另一只缺刻翅雌果蝇,且该果蝇经检查发现其染色体异常(如图所示)。已知果蝇的缺刻翅和正常翅由一对等位基因B、b控制。回答下列问题:

(1)果蝇因为具有多对易于区分的相对性状、繁殖快、易于培养等优点,被当作经典模式生物在遗传学研究中非常受重视,果蝇体内最多有_____条形态结构互不相同的染色体。

(2)摩尔根认为缺刻翅果蝇的出现是因为发生了基因突变,请你用遗传图解帮他完成分析。

(3)布里奇斯显微镜下看到的结果(如图所示),应该是取材于果蝇的_____(填器官名称)。从图中可知该缺刻翅雌果蝇的出现过程中发生了染色体结构变异中的_____。结合摩尔根的实验可知,图中所示染色体为果蝇的_____染色体。

(4)布里奇斯用他发现的缺刻翅雌果蝇与正常翅雄果蝇杂交,子代中雌果蝇只有正常翅,雄果蝇只有缺刻翅,且子代中正常翅:缺刻翅约为2:1,此结果说明_____死亡。

26.(10分)随着生命科学技术的不断发展,物种形成、生物多样性发展机制的理论也在不断地发展与完善。如图是科学家利用果蝇所做的进化实验,两组实验仅喂养食物不同,其他环境条件一致。

(1)第一期时,甲箱和乙箱中的全部果蝇属于_____(填“同一”或“不同”)种群。

(2)经过八代或更长时间之后,甲箱果蝇体色变深,乙箱果蝇体色不变。将甲、乙品系果蝇混养时,发现果蝇交配择偶时只选择同体色的果蝇进行交配。以此推断,本实验中甲、乙品系果蝇是否属于同一物种?_____(填“是”或“否”),理由是____。

(3)经过八代或更长时间后,两箱中的果蝇体色发生了很大的变化,请用现代综合进化理论解释这一现象出现的原因:两箱分养造成_____,当两箱中果蝇发生变异后,_____不同,导致_____发生改变,形成两个群体的体色差异很大。

(4)如表统计的是甲、乙两箱中果蝇部分等位基因[A/a、T(T1、T2)/t、E/e]中显性基因频率的数据:

世代 甲箱 乙箱

果蝇数 A T1 E 果蝇数 A T2 E

第一代 20只 100% 0 64% 20只 100% 0 65%

第四代 350只 89% 15% 64.8% 285只 97% 8% 65.5%

第七代 500只 67% 52% 65.2% 420只 96% 66% 65.8%

第十代 560只 61% 89% 65% 430只 95% 93% 65%

第七代时,甲、乙两箱果蝇的基因库可能较大的是_____;频率基本稳定的基因是_____,第十代时,甲箱中果蝇的该对等位基因杂合的个体出现的频率是_____%。

答案以及解析

1.答案:D

解析:A、正方体1中A的概率为50%,a的概率为50%,正方体2中A的概率为50%,的概率为50%,可以模拟分离定律,A正确B、只有正方体A、a、B、b均有3个,才不会影响自由组合的比例,使概率相等。B正确;C、正方体3出现b的慨率为1/2,正方体4出现b的概率为1/2,所以bb出现的概率为1/4。C正确;D、正方体1和正方体2出现Aa的概率为(1/2×1/2)+(1/2×1/2)=1/2,正方体3和正方体4出现bb的概率为1/2×1/2=1/4,则Aabb出现的概率为12×1/4=1/8。D错误。

2.答案:D

解析:由于在产生配子时,含的花粉1/3致死,所以亲代产生的雄配子比例A:a=3:2,雌配子A:a=1:1,所以自交后子代基因型及比例如下表:

由于A对a为不完全显性,所以后代表型比例为3:5:2。故选D。

3.答案:C

解析:与体细胞相比,减数第一次分裂产生的子细胞中染色体数目减半,而有丝分裂产生的子细胞中染色体数目不变;有丝分裂中期的细胞中的核DNA数目是体细胞中的2倍,减数第二次分裂中期的细胞中的核DNA数目与体细胞相同;着丝点分裂会使细胞中的染色体数目暂时加倍;有丝分裂和减数分裂过程中均可能发生变异,如基因突变、染色体变异。

4.答案:C

解析:A、“分离”指减数分裂过程中等位基因分离,“自由组合”指减数分裂过程中非同源染色体上的非等位基因自由结合,A错误;

B、一对相对性状的遗传一定遵循基因的分离定律,而两对性状的遗传不一定遵循自由组合定律。若两对相对性状遗传都符合基因分离定律且控制两对性状的基因位于两对同源染色体上,则此两对相对性状遗传一定符合基因自由组合定律,若两对基因位于一对同源染色体则不符合基因的自由组合定律,B错误;

C、基因的分离规律和自由组合规律只能发生在进行有性生殖的生物体内,不能发生在无性生殖的生物体内,C正确;

D、基因的分离规律和自由组合规律都只能发生在减数分裂过程中,D错误。故选:C。

5.答案:B

解析:T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验用到的技术手段有同位素标记和离心,A正确。用32P标记的细菌组的放射性主要在沉淀物中,与用32P标记T2噬菌体的组别实验结果相同,B错误。实验中搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离,C正确。细菌含有DNA和RNA,DNA为双链,但RNA一般为单链,其嘌呤总数不一定等于嘧啶总数,T2噬菌体的核酸为DNA,其嘌呤总数等于嘧啶总数,D正确。

6.答案:B

解析:A、Y层质量较大,全部是仅含15N的DNA分子,A正确;

B、Z层与W层的核苷酸链之比为2/14=1/7,B错误;

C、W层中全部为新合成的链,相当于7个DNA分子,含15N标记胞嘧啶为800×7=5600个,C正确;

D、X层与Y层的DNA分子数之比为2/6=1/3,D正确。故选B。

7.答案:D

解析:A、染色体主要由蛋白质和DNA组成,存在DNA-蛋白质复合物,A错误;

B、DNA复制需要酶的催化,存在DNA-蛋白质复合物,B错误;

C、转录是以DNA一条链为模板合成RNA的,需要酶的催化,存在DNA-蛋白质复合物,C错误;

D、翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的,不存在DNA-蛋白质复合物,D正确。故选D。

8.答案:A

解析:若加入的物质为mRNA,产物为多肽,则该过程是翻译,需要加入氨基酸作为原料,需要核糖体、tRNA等条件,A正确;若加入的物质为DNA,产物含U,则产物为RNA,该过程为转录,需要加入RNA聚合酶和核糖核苷酸,但不需要逆转录酶,B错误;若加入的物质为tRNA,产物为多肽,则该过程为翻译,需要加入mRNA、核糖体、氨基酸等,不需要脱氧核苷酸,C错误;若加入的物质为HIV的RNA,产物为DNA,则该过程为逆转录,需要逆转录酶、脱氧核苷酸等条件,DNA酶为水解酶,不参与逆转录过程,D错误。

9.答案:A

解析:A、表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,但方式③中发生了碱基的改变,不属于表观遗传,A错误; B、启动子能活化RNA聚合酶,使之与模板DNA准确的结合并具有转录起始的特异性,方式①启动子的甲基化,使启动子与基因阻遏蛋白结合,可能抑制基因的转录,B正确; C、DNA分子甲基化可影响基因的表达,DNA序列在甲基化酶的作用下促进胞嘧啶脱氨,再甲基化变成胸腺嘧啶,即DNA上一个碱基发生改变,可能导致mRNA上密码子变成终止密码子,可能使翻译提前终止,C正确; D、由于DNA甲基化是生物体调控基因表达的重要机制,因此可推测生物性状的差异可能与相应基因甲基化程度有关,D正确。故选:A。

10.答案:A

解析:突变基因1与正常基因决定的氨基酸序列相同,说明可能是发生了一个碱基的替换,且替换后氨基酸序列不变;突变基因2与正常基因决定的氨基酸序列相比,只有第二个氨基酸的种类不同,说明可能是替换了一个碱基;突变基因3与正常基因决定的氨基酸序列相比,第三、第四和第五个氨基酸都不同,可能是一个碱基的增添或缺失导致了密码子的重新排序,氨基酸序列改变较多。A符合题意,B、C、D不符合题意。

11.答案:D

解析:基因自发突变在自然界普遍存在,A正确;基因突变往往是突变为其等位基因,且具有不定向性,因此控制生物钟的基因A可自发突变为基因al或基因a2,B正确;病毒没有细胞结构,其遗传物质是DNA或RNA,也可以发生基因突变,C正确;基因的结构在光学显微镜下是观察不到的,D错误。

12.答案:D

解析:A、据图分析,配子一形成过程中,在减数第一次分裂后期,发生了非同源染色体上非等位基因的自由组合,属于基因重组,A正确;B、据图分析,配子二形成的原因是减数第二次分裂后期,含有A基因的姐妹染色单体分开后未分离,这属于染色体变异,B正确;C、a和b是非同源染色体上的基因,而配子三中a和b位于同一条染色体上,原因可能是基因b转移到非同源染色体上,属于染色体结构变异中的易位,C正确;D、配子四的变异属于染色体变异,原因可能是染色体复制发生错误导致基因A或缺失,D错误;故选D。

13.答案:D

解析:A.从动物的骨骼化石推测其体型大小和运动方式;从植物化石推测它们的形态、结构和分类地位等等;因此,化石是研究生物进化最直接、最重要的证据,故A正确; B.比较解剖学证据通过研究比较脊椎动物的器官、系统的形态和结构,可以为这些生物是否有共同祖先寻找证据,例如马的前肢、人的上肢等,故B正确; C.化石为研究生物进化提供了直接的证据,比较解剖学和胚胎学以及细胞和分子水平的研究,都给生物进化论提供了有力的支持,这些证据有力地支持了达尔文的共同由来学说,进而为解释适应和物种的形成提供了坚实的基础,故C正确; D.“所有生物的生命活动都是靠能量驱动的”说明的是生物界的统一性,但不能作为生物都有共同祖先的论据,故D错误。

14.答案:B

解析:A、由题意可知,基因N和n仅位于X染色体上,Y染色体上无对应的等位基因,雄性个体的基因型为XNY或XnY,所以形成花粉过程中,没有等位基因N和n的分离现象,A错误;

B、据题意可知,该植物种群处于遗传平衡,且雌雄植株各占50%,那么雌雄中某基因频率与种群中该基因频率相等,假定种群中n基因频率为x,雌性个体中狭长叶个体占为x2,雄性个体中狭长叶个体占比为x,因为种群中狭长叶个体占12%,因此可得等式x2/2+x/2=12%,解得x=1/5,即n基因频率为1/5,N基因频率为1-1/5=4/5,该种群雌株中XNXN为4/5×4/5=16/25,XNXn为2×4/5×1/5=8/25,XnXn为1/5×1/5=1/25,雄株中XNY为4/5,XnY为1/5,该种群阔叶雌株产生得Xn为1/3×1/2=1/6,和所有雄株(产生Xn为1/5×1/2=1/10,Y为4/5×1/2+1/5×1/2=1/2)随机授粉,下一代狭长叶植株约为1/6×1/10+1/6×1/2=1/10,B正确;

C、该植物种群处于遗传平衡,随机授粉一代,后代得基因型频率不发生改变,因此阔叶雄株约占4/5÷2=40%,狭长叶雌株约占1/25÷2=2%,C错误;

D、阔叶雌株中(XNXN:XNXn=2:1),能稳定遗传的占2/3,D错误。故选B。

15.答案:C

解析:A、物种B与物种A是不同的物种,存在生殖隔离,其杂交产生的后代可能是高度不育的,A正确; B、新物种形成的标志是生殖隔离的形成,长期的地理隔离使基因库出现巨大差异,导致生殖隔离的产生,最后演变成A、B、C三个物种,B正确; C、比较解剖学发现,物种C和B的翼在形态上差别较大,但有的结构和功能相似,这说明物种C和B是由共同祖先进化来的,C错误; D、测定物种A、B、C基因组序列,比较其异同,可以从分子水平为它们是否有共同祖先提供证据,D正确。故选:C。

16.答案:CD

解析:由于存在两个相同基因时会造成花粉不育,所以不存在AA和aa的花粉,若三体杂合子与正常植株杂交,获得三体纯合子,该三体植株只能作母本;若三体纯合子作父本与正常植株杂交,后代中不存在三体;由于自交后代出现性状分离,则甲和乙植株一定是杂合子,所以甲、乙植株的基因型是AAa或Aaa,AAa作父本,产生配子是a:Aa:A=1:2:2,测交后代红色:白色=4:1,故甲的基因型是AAa,乙的基因型是Aaa;甲、乙两者杂交,当甲为父本,配子中(2A、2Aa):1a=4:1,乙为母本,配子中(1A、2Aa):(2a、1aa)=1:1,则乙植株的种子种植后开白花的概率为1/10,同理甲为母本,其配子中(1AA、2Aa、2A):1a=5:1,乙为父本,其配子中(A、2Aa):2a=3:2,则甲植株的种子种植后开白花的概率为1/15,故甲植株的种子种植后开白花的比例比乙植株的少。

17.答案:ABD

解析:由于该遗传系谱图所示遗传病基因的显隐性和位置均不确定,所以宜用“反推法”(假定这对等位基因为A和a)。若该病是伴X染色体隐性遗传病,则Ⅱ1的基因型为XAXa,A错误;若该病是伴X染色体显性遗传病,则Ⅱ3的基因型为XAY,其女儿应为XAX-,不可能表现正常,B错误;若该病是常染色体隐性遗传病,则Ⅲ2的基因型为Aa,C正确;若该病是常染色体显性遗传病,则Ⅱ3的基因型为Aa,D错误。

18.答案:CD

解析:A、将DNA与对青霉素敏感的R型细菌(非抗-R)共同培养,非抗-R型细菌被转化为抗-S型细菌并能稳定遗传,说明DNA是肺炎链球菌的遗传物质,能支持艾弗里的结论,A错误; B、该实验与艾弗里实验都证明了DNA是肺炎链球菌的遗传物质,但不是证明DNA是主要的遗传物质,B错误; C、根据题干信息,实验选用了抗青霉素这一性状作为观察指标,从而可以判断非抗-R型是否发生了转化,C正确; D、青霉素抗性与荚膜形成无关,证明细菌中一些与荚膜形成无关的性状也能发生转化,D正确。故选:CD。

19.答案:CD

解析:孢子在形成过程中需要进行减数分裂种一次有丝分裂,在减数分裂Ⅰ前的间期和有丝分裂间期都发生了DNA复制,A错误;图中孢子1和孢子2都是黑色的,是由同一个细胞经过有丝分裂形成的,知果孢子1与孢子2的遗传信息不同,应该是发生了基因突变,而不是基因重组,B错误;根据题图可知,在减数分裂Ⅰ前期同源染色体联会时发生了非姐妹染色单体间的片段交换,即发生了基因重组,所以在减数分裂Ⅱ中期,一条染色体的两条染色单体上分别含有A和a基因,合子在减数分裂I以及减数分裂Ⅱ过程中均会发生A和a基因的分离,C、D正确。

20.答案:ABD

解析:A、转基因技术造成的变异,实质上相当于人为的基因重组,但却导致了自然界没有的定向变异的产生,A正确;B、来自两个不同植物的体细胞融合成一个杂种细胞(植物体细胞杂交技术),把杂种细胞培育成植株,其原理就是人为引起染色体变异,突破了自然生殖隔离的限制,B正确;C、人工诱变没有改变突变的本质,也提高了突变率,但没有实现定向变异,C错误;D、通过现代生物技术的改造和人工选择培养新品种,其目的就是使某些生物符合人们的需要,D正确。故选:ABD。

21.答案:(1)3/64

(2)基因型为AABbDd的个体自交,统计后代的性状分离比;若后代出现白色∶蓝色∶紫色≈12∶3∶1,则b、d两个基因位于两对同源染色体上;若后代性状分离未出现上述比例,则b、d两个基因不是位于两对同源染色体上

(3)白色∶无色≈1∶1

解析:(1)紫色个体的基因型为A_bbdd,如果三对等位基因分别位于三对同源染色体上,则符合自由组合定律,基因型为AaBbDd的两个亲本杂交,产生紫色个体(A_bbdd)的概率为3/4×1/4×1/4=3/64。

(2)验证两对等位基因位于两对同源染色体上,可采用自交或测交方法,但是自交方案更为简便一些。为避免因a基因影响后代的性状分离比,亲本必须为含AA的个体,因此应选用基因型为AABbDd的个体自交,若后代出现9AAB_D_(白色)、3AAB_dd(白色)、3AAbbD_(蓝色)、1AAbbdd(紫色),即性状分离比为白色∶蓝色∶紫色≈12∶3∶1,则b、d两个基因位于两对同源染色体上;若后代性状分离未出现上述比例,则b、d两个基因不是位于两对同源染色体上。

(3)如果A、a与B、b两对等位基因在染色体上的位置为,则AaBb只能产生AB、ab两种配子,那么AaBbDD×aabbdd→1/2AaBbDd(白色)、1/2aabbDd(无色),因此后代的表型及性状分离比为白色∶无色≈1∶1

22.答案::(1)受精作用和有丝分裂 CD 段和OP 段 着丝粒分裂,姐妹染色单体分离

(2)初级精母细胞减数第一次分裂后期(减数分裂I 后期) GH 同源染色体排列在赤道板两侧

(3)c、g 初级卵母细胞减数第一次分裂后期细胞质不均等分裂

(4) Ab、aB、aB A、a、B、b

解析:(1)图甲中③阶段包括受精作用和有丝分裂过程,有丝分裂后期位于图甲中的CD 段和OP段;NO 段形成的原因是每条染色体的着丝粒分裂,两条姐妹染色单体随之分开,成为两条染色体。

(2)图乙中h 细胞是精子,g 细胞处于减数第一次分裂后期,所以是初级精母细胞,对应于图甲中的GH 段,该细胞上一时期是减数第一次分裂中期,染色体的重要行为是同源染色体排列在赤道板上。

(3)图乙中显微镜下可观察到同源染色体的是c、g ,h 无同源染色体,其他细胞有同源染色体,但显微镜下无法观察到。如果对卵巢切片进行显微观察,无法观察到图乙中h 细胞和g 细胞,无法观察到g 细胞的原因是初级卵母细胞减数第一次分裂后期细胞质不均等分裂

(4)a 细胞的基因型是AaBb,则精原细胞的基因型也是AaBb,1 个精原细胞经过减数分裂产生4 个精细胞,再通过变形产生4 个精子,这4 个精子中共两种基因型,其中两个是一样的,h 细胞的基因型是Ab,则有一个精子也是Ab,另外两个精子是aB 。c 细胞处于有丝分裂后期,两极的染色体是每条染色体的着丝粒分裂,两条姐妹染色单体分开形成的,所以每一极的基因是A、a、B、b。

23.答案:(1)同位素标记法

(2)朊病毒不含核酸只含蛋白质,蛋白质中P含量极低,故离心后上清液和沉淀物中都几乎不含32P

(3)沉淀物;35S随朊病毒侵入牛脑组织细胞中,离心后主要位于沉淀物中,上清液,有少量的朊病毒不能成功侵入牛脑组织细胞,离心后位于上清液中

(4)核酸;核苷酸和氨基酸

解析:(1)由题图可知,本实验采用了同位素标记法。

(2)由于朊病毒不含核酸只含蛋白质,蛋白质中P含量极低,故从试管2中提取的朊病毒几乎不含32P。因此,从理论上讲,离心后上清液和沉淀物中均几乎不能检测到32P。

(3)朊病毒的蛋白质中含有S,如果添加试管5、6,从试管2中提取朊病毒后先加入试管5,连续培养一段时间后,朊病毒的蛋白质中含有35S;再提取试管5中的朊病毒加入试管3,培养适宜时间后搅拌、离心,由于朊病毒是蛋白质侵染因子,因此检测到的放射性应主要位于沉淀物中,由于少量的朊病毒不能成功侵入牛脑组织细胞,故离心后上清液中含有少量放射性。

(4)HIV的遗传物质是核酸,其侵入细胞是向宿主细胞注入核酸,利用宿主细胞的核苷酸和氨基酸进行自身核酸的复制和蛋白质的合成,而朊病毒可能是向宿主细胞注入蛋白质。

24.答案:(1)0;459

(2)否;E基因和D基因编码蛋白质时起始位置不同,编码氨基酸的密码子错位

(3)15%;

(4)A→C

(5)有效地利用DNA遗传信息量;提高碱基利用的效率;可以节约碱基

解析:(1)本题考查DNA分子中具有遗传效应的片段与基因的对应关系。依题意,该噬菌体的DNA为环状,因此不存在游离的磷酸基团。D基因控制合成的蛋白质中含有152个氨基酸,再加上一个终止密码子,因此D基因中的脱氧核苷酸数目为153×3=459(个)。

(2)分析图形,D基因中虽然包含E基因的序列,但是两基因编码蛋白质的起始位置不同,而且相同的核苷酸序列编码氨基酸的密码子是错位的,D基因编码的蛋白质中不包含与E基因编码的蛋白质完全相同的90个氨基酸序列。

(3)噬菌体ΦX174的DNA中碱基A=20%,复制时与其互补的链中A=T=10%,因此复制型的双链DNA分子中A=(20+10)÷200×100%=15%。

(4)依题意,ΦX174的DNA先复制成双链DNA,转录时以新复制的子链为模板合成mRNA,模板链中第149位氨基酸的相应碱基为CTT,可知密码子为GAA,与丙氨酸的密码子比较,突变后的丙氨酸的密码子应为GCA,因此ΦX174的DNA上发生的碱基替换情况是A→C。

(5)基因重叠可以通过较短的DNA序列控制合成多种蛋白质,有效利用了DNA的遗传信息量,提高了碱基的利用率,可以节约碱基等。

25.答案:(1)5

(2)如图

(3)卵巢;缺失;一对X

(4)含缺失片段染色体的雄性个体

解析:(1)果蝇是XY型性别决定生物,它共有4对同源染色体,若要对果蝇进行基因组测序,应测三条常染色体+X+Y,共5条染色体上的基因。

(2)分析摩尔根的杂交实验,只有伴X染色体隐性遗传才会出现摩尔根实验的结果,遗传图解见答案。

(3)图中的结构只有在减数第一次分裂前期联会时才能看到,故要从果蝇卵巢中取材,图中染色体乙中没有Ⅱ区,变异类型属于染色体结构变异中的缺失。结合摩尔根的实验可知,图中所示染色体为2条(一对)X染色体。

(4)假设缺失片段的染色体用O表示,则布里奇斯的实验可表示为OXb×XBY→OXB、XBXb、OY、XbY,根据实际杂交实验结果分析,OY致死,即后代中含有缺失片段染色体的雄果蝇死亡。

26.答案:(1)不同

(2)否;甲、乙品系果蝇交配时只选择与同体色果蝇交配,两品系果蝇之间出现了生殖隔离现象

(3)地理隔离(而不能进行基因交流);食物与选择;基因频率

(4)甲;E;45.5

解析:(1)第一期时,甲箱和乙箱中的果蝇被箱子分隔开,属于两个种群。

(2)由题意可知,经过八代或更长时间之后,甲、乙品系果蝇再混养时,果蝇交配择偶时只选择与同体色个体进行交配,两品系的果蝇都只和同品系的果蝇交配,即两品系果蝇之间产生了生殖隔离,属于两个物种。

(3)两箱分养造成了地理隔离,不同种群间不能进行基因交流,各箱中的基因频率向不同方向改变,最终形成的两品系体色差异很大。

(4)分析第七代时甲箱和乙箱的果蝇数量可知,甲的种群数量较大,因此甲箱果蝇的种群基因库可能较大。分析表格中信息可知,E基因频率在不同世代之间的变化不大,最稳定;第十代时,甲箱中E的基因频率为65%,则e的基因频率为35%,因此该对等位基因杂合的个体出现的频率是2×65%×35%=45.5%。

同课章节目录