山东省烟台市名校2022-2023学年高一下学期6月月考语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省烟台市名校2022-2023学年高一下学期6月月考语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 50.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-18 06:44:52 | ||

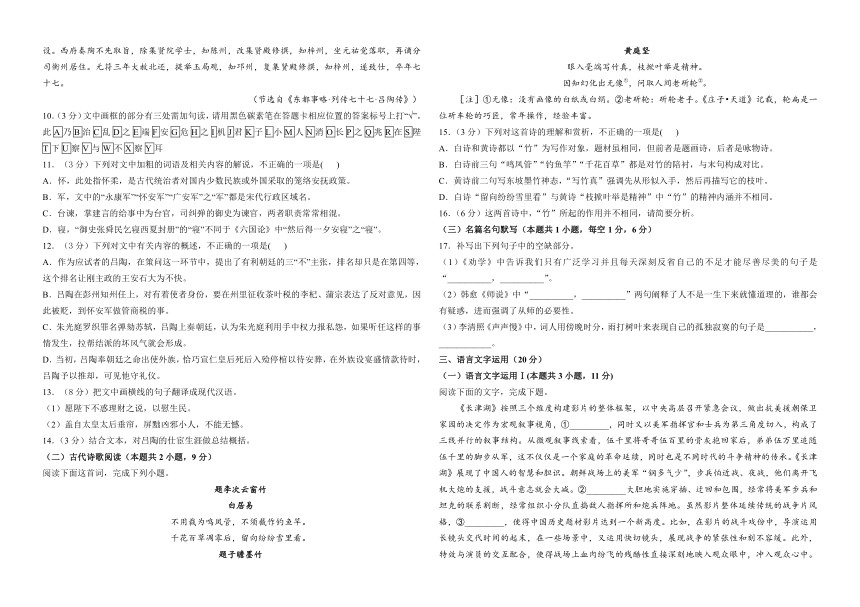

图片预览

文档简介

烟台市名校2022-2023学年高一下学期6月月考

语文试题 2023.6

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

文学典型是文学形象的高级形态之一,除具有一般文学形象的特征之外,还比一般文学形象更富于艺术魅力。马克思赞扬希腊神话时说,它们“仍然能够给我们以艺术享受,而且就某方面说还是一种规范和高不可及的范本”,因而“显示出永久的魅力”。显然,富于艺术魅力,也是马克思主义典型观的应有之义。

艺术魅力是一个模糊性概念,这是文学作品的诸种审美素质衍生出来的综合性审美效应,或者说是文学作品总体审美效果,它在文学典型上更为集中地表现出来。文学典型的艺术魅力,应当是来自性格显示的一种生命的魅力。

首先,这种“生命的魅力”在于典型人物的生命所呈现的斑斓色彩,即性格的丰富与多彩。例如,《红楼梦》中的林黛玉,她多彩的性格既有聪慧过人的、向往着美好爱情的少女之心,又有诗意充盈的、向往着自由和舒展个性的诗人之心,还有一颗超凡脱俗的、孤独自傲的富于东方文化特色的士子之心。然而,世俗环境便给这颗心打上了社会的和时代的烙印。这使她既有贵族少女的孤僻、乖张,又有着世俗女子的软弱和小性儿,使她的叛逆和反抗多存在于心灵的领域,并很难冲破封建礼教的规范,因而只能是无济于事的仅以眼泪和生命相拼的反抗,然而,林黛玉心灵的这一面,从艺术上看,无疑又增添了她的性格的悲剧美,其性格中世俗性与非世俗性的矛盾,拓展了生命的张力,更显得有血有肉丰富多彩,而具有无穷的艺术魅力。其实,林黛玉性格和生命所呈现的斑斓色彩,正是典型塑造艺术追求的一种合乎规律的表现。18 世纪以前,典型的塑造一般还是类型化的,人物的性格往往是单色调的,而到了19世纪,随着西方现实主义达到高潮,人物性格的描写也由简单到复杂。

其次,典型性格的艺术魅力更来自它所显示的灵魂的深度。黑格尔说:“一个艺术家的地位愈高,他也就愈深刻地表现出心情和灵魂的深度。”这种心情和灵魂的深度却不是一望可知的,而是“要靠艺术家浸沉到外在和内在世界里去深入探索才能认识到”。因此,所谓“灵魂的深度”,应是作家艺术家的慧眼所在,是他们超越群侪的标志,更是文学典型的必备品格,不仅表现在符合历史真实的尺度上,而且还表现在从典型人物灵魂里所折射出的作家人格的真诚里。因此,文学典型就是这样一种以独特的个别去显现普遍性人物的形象,其性格的丰富性和灵魂的深度,使得这种和人类自身一样的生命形式更具有艺术魅力。

(摘编自童庆炳《文学典型的艺术魅力》)

材料二:

塑造典型人物形象是文艺创作的重要任务,也是文艺繁荣发展、与时俱进的重要标志。习近平总书记指出,“典型人物所达到的高度,就是文艺作品的高度,也是时代的艺术高度。只有创作出典型人物,文艺作品才能有吸引力、感染力、生命力”。

文艺史反复证明,典型人物必须以艺术的、审美的方式深刻体察和把握人物及其具体现实环境,否则就会“把个人变成时代精神的单纯的传声筒”。一代人有一代人的美,这是典型人物常塑常新的根由所在。典型人物表现美,不应仅是内容或题材意义上的,也应是形式或文体意义上的。审美趣味的变化,呼唤艺术家自觉以新的文体完成新典型的塑造。塑造新时代典型的过程,是体现时代之美、生活之美、人性之美,实现新表达的过程。

当前,民族英雄、革命英烈、共和国勋章和国家荣誉称号获得者,越来越受到尊敬和推崇, 他们不仅体现时代精神高度和民族文化风骨,而且标示了社会潮流的进步方向。英雄楷模转化为典型人物,能更牢固地镌刻在民族乃至人类的精神史册上。在这方面,文艺工作者应当切实担负起典型塑造的责任。只有坚持思想精深、艺术精湛、制作精良,以典型的高度标识创作的提升,文艺发展才能真正匹配时代的高度。

(摘编自胡一峰《塑造典型人物,为时代传神写照》)

材料三:

一语未了,只听后院中有人笑声,说:“我来迟了,不曾迎接远客!”黛玉纳罕道:“这些人个个皆敛声屏气,恭肃严整如此,这来者系谁,这样放诞无礼?”心下想时只见一群媳妇丫鬟围拥着一个人从后房门进来。这个人打扮与众姑娘不同;彩绣辉煌,恍若神妃仙子;头上戴着金丝八宝攒珠髻,绾着朝阳五凤挂珠钗;项上带着赤金盘螭璎珞圈;裙边系着豆绿宫绦,双衡比目玫瑰佩,身上穿着缕金百蝶穿花大红洋缎窄褙袄,外罩五彩刻丝石青银鼠褂,下着翡翠撒花洋绉裙。一双丹凤三角眼,两弯柳叶吊梢眉,身量苗条,体格风骚,粉面含春威不露,丹唇未启笑先闻。黛玉连忙起身接见。贾母笑道:“你不认得他,他是我们这里有名的一个泼皮破落户儿,南省俗谓作‘辣子’,你只叫他‘凤辣子’就是了。”

……这熙凤携着黛玉的手,上下细细打量了一回,仍送至贯母身边坐下,因笑道:“天下真有这样标致的人物,我今儿才算见了!况且这通身的气派,竟不像老祖宗的外孙女儿,竟是个嫡亲的孙女,怨不得老祖宗天天口头心头一时不忘。只可怜我这妹妹这样命苦,怎么姑妈偏就去世了!”说着,便用帕拭泪。贾母笑道:“我才好了,你倒来招我,你妹妹远路才来,身子又弱,也才劝住了,快再休提前话。”这熙凤听了,忙转悲为喜道:“正是呢!我一见了妹妹,一心都在他身上了,又是喜欢,又是伤心,竟忘记了老祖宗。该打,该打!”又忙携黛玉之手, 问:“妹妹几岁了?可也上过学?现吃什么药?在这里不要想家,想要什么吃的、什么玩的,只管告诉我;丫头老婆们不好了,也只管告诉我。”一面又问婆子们:“林姑娘的行李东西可搬进来了?带了几个人来?你们赶早打扫两间下房,让他们去歇歇。”

说话时,已摆了茶果上来。熙凤亲为捧茶捧果。又见二舅母问他:“月钱放过了不曾?”熙凤道:“月钱已放完了。才刚带着人到后楼上找缎子,找了这半日,也并没有见昨日太太说的那样的,想是太太记错了?”王夫人道:“有没有,什么要紧。”因又说道:“该随手拿出两个来给你这妹妹去裁衣裳的,等晚上想着叫人再去拿罢,可别忘了。”熙凤道:“这倒是我先料着了,知道妹妹不过这两日到的,我已预备下了,等太太回去过了目好送来。”王夫人一笑,点头不语。

(节选自曹雪芹《红楼梦》第三回)

1.(3分)下列对材料一、材料二相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.文学典型具有一般文学形象的特征但高于一般文学形象,有强大的艺术魅力,能够给读者艺术享受。

B.要想展现人物性格的丰富与多彩,塑造典型人物形象,就有必要对人物进行多侧面、多层次的描写。

C.文学典型的灵魂深度与作家的灵魂深度是一样的,从典型人物的灵魂里能折射出作家人格的真诚。

D.英雄楷模具有重要的精神特质,受到大众尊敬和推崇,将他们转化为典型人物有利于传递时代精神。

2.(3分)根据材料一、材料二的内容,下列说法正确的一项是( )

A.文学典型因其是一种规范和高不可及的范本,并且富于永恒的艺术魅力,而成为马克思主义典型观的应 有之义。

B.材料一认为林黛玉敢于向封建礼教的规范反抗的叛逆行为,增添了其命运的悲剧色彩,更显出其生命的张力。

C.作家在文学作品中塑造的人物形象如果偏重类型化,性格单一化,就不能符合典型人物的特点,也不会 具有艺术魅力。

D.成功地塑造出典型人物,时代精神自然可以通过典型人物艺术地、审美地传达出来,也就避免了枯燥的 说教式传达。

3.(3分)下列选项,不能作为论据支撑材料一观点的一项是( )

A.曹禺《雷雨》中的周朴园,自私、虚伪,但对鲁侍萍的怀念却又有着执着、真挚的一面。

B.《庄子 杂篇 渔父》中有这样一句话:“真者,精诚之至也。不精不诚,不能动人。”

C.《老人与海》中的桑迪亚哥,面对鲨鱼的轮番攻击不屈不挠,展现出人类的自信和勇气。

D.列夫 托尔斯泰指出:“所有的人,都是黑白相间的花斑马——好坏相间,亦好亦坏。”

4.(4分)材料一主要运用了哪些论证方法?请简要分析。

5.(4分)学校《红楼梦》研究兴趣小组举办红楼人物品读会,请你根据三则材料谈谈你对王熙凤这一形象艺术魅力的理解。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

老人与海(节选)

海明威

“东北风,微风,”老人说,“天气对我有利啊,鱼儿。”他的左手抽筋还没完全好,但它慢慢能张开。

“我讨厌抽筋,”他想,“这是身体的背叛。”有时人们会因为食物中毒上吐下泻,在众目睽睽之下大煞风景。他觉得抽筋也是对自己的羞辱,尤其是孤身一人的时候。

太阳落下去的时候,为了给自己打气,他想起了那次在卡萨布兰卡的一家小酒馆里,他跟一个从西恩富戈斯来的大块头黑人比手劲,那个黑人是码头上力气最大的。整整一天一夜,他们俩把胳膊肘撑在桌面那道粉笔线上,前臂伸直,两只手紧紧握在一起。两人都试图把对方的手压倒在桌面上。煤油灯下,他一直盯着那个黑人的胳膊、手和脸。相持八个小时之后,他们每四个小时换一次栽判,好让裁判有时间睡觉。血从他和那个黑人的指甲缝里渗了出来,他们俩都死死地盯着对方的眼睛、手和前臂,人们走进走出,坐在靠墙的高脚椅上观看。墙壁是木制的,漆成明亮的蓝色,灯光把他们两人的影子投射到墙上。黑人的影子大得出奇,随着微风吹动灯盏,巨大的影子在墙上摇曳。

整个晚上,两个人风水轮流转,人们把朗姆酒送到那个黑人嘴边,给他点燃香烟。朗姆酒一下肚,那黑人就会拼命使劲儿,有一回他把老人的手扳下去将近三英寸,那时候的老人还不是老人,而是“冠军”圣地亚哥。但是老人又把手扳了回来,两人成了平手。当时,他有把握击败黑人,那是个好样的黑人,一个了不起的运动员。天亮时,人们要求把比赛定为平局,可裁判却直摇头。老人用足了力气,硬是把黑人的手一点点往下扳,直到落在木头桌面上。比赛从星期天早上开始,一直到下个星期一早上才结束。人们要求算作平局,因为他们得到码头上去干活儿,把成袋的蔗糖装上船,或者到哈瓦那煤行去上工。其实人人都想让比赛有始有终。可不管怎么说,他结束了这场角逐,而且是赶在大家必须去干活儿之前。

打那以后好一阵子,人人都管他叫“冠军”。春天里他们又进行了一场比赛。他轻而易举就赢了,因为在第一场比赛中,那个来自西恩富戈斯的黑人被他打垮了自信心。后来他又比赛过几次,就不再参加了。他坚信,只要自己一心想要做到,就能打败任何人。他也确信不疑地认为,掰手腕对用来钓鱼的右手不大好。在几次练习赛中,他曾经试着用左手,可他的左手总是不听使唤,不怎么得力,他对左手毫无信赖可言。

此刻还有一点阳光,老人想直到晚上天气转冷之前,这只手应该不会再抽筋,可是到了晚上,真担心它会出什么幺蛾子。

一架飞机从他头顶上飞过,沿着航线前往迈阿密,他眼看着飞机的影子惊起一群群飞鱼。“有这么多飞鱼,说明附近一定有鲯鳅。”他一边说着一边把身子向后仰,他想试着向船后靠,去看看那只鱼群,但是因为海水颠簸,他只能暂时坐着不动。小船在慢慢地前进,他一直望着飞机,直到它消失在视线尽头。

坐在飞机里一定会觉得很新奇,他想。不知道从那么高的地方望下来,大海是什么样子?要是他们飞得不是太高,一定能从空中清楚地看到鱼。在捕龟船上的时候,我待在桅顶横杆上,在那么高的地方甚至也能看到不少东西。从那儿往下看,鲯鳅的颜色显得更绿,你能看见它们身上的条纹和紫色斑点,还有游动着的整个鱼群。为什么在黑沉沉前景的海流中飞快游动的鱼,背部都是紫色的,而且一般来说都有紫色条纹,又或斑点?鲯鳅看上去是绿色的,这当然是因为它们实际上是金黄色的。不过,当它们实在饿极了要吃食的时候,身体两侧会现出紫色条纹,跟大马林鱼一样,这是因为愤怒吗?还是因为他们极速逃窜所引起的?

天快黑的时候,老人那根粗钓线被一条鲯鳅咬住了。他第一次看见那条鲯鳅是在它跃出水面的时候,在最后一缕阳光的照射下,它呈现出真金一般的颜色,在空中狂乱地挣扎摇摆。那条鲯鳅惊慌得一次次跃出水面,好像在做杂技表演。老人费力地挪到船尾,蹲下身子,用右手和右臂拽着粗钓线,左手把鲯鳅往回拉,每扯回一段钓线,就用赤着的左脚踩住。等鱼到了船尾,绝望地来回乱窜乱跳,像尖刀一样砰砰地砍向船身。老人探出身去,把这条带着紫色斑点,金光灿灿的鲯鳅拎进船里。那鱼的嘴在钩子上抽搐一般急促地张合不停,又长又扁的身体、尾巴和脑袋在船底乱撞一气,直到老人用木棍猛击那金闪闪的鱼头,它才颤抖一阵,纹丝不动了。

老人把鱼从钩子上取下来,又装上一条沙丁鱼做鱼饵,扔进海里,然后他慢慢挪到船头。他洗了洗左手,在裤子上擦干。他把沉重的钓线从右手换到左手,又在海水里洗了洗右手,这当儿,他眼里望着太阳沉入大海,还有那斜入水中的粗钓线。

“你们还是老样子,一点儿没变。”老人说。不过,他观察着拍打在手上的水流,发觉船走得明显慢了。

“我来把两只桨横绑在船尾,这样一来,夜里就能让它慢下来,”他说,“你们能熬夜,我也行。”

6.(3分)下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.“血从他和那个黑人的指甲缝里渗了出来”,不仅表现了比赛僵持之久,更体现了老人面对强大对手刚毅顽强、永不服输的意志。

B.作者为展现老人钓鲯鳅的过程,运用了“挪”“拽”“拉”“踩”等一系列动词,表明了老人捕鱼动作熟练却又异常艰辛。

C.小说首尾老人的内心独白,表现了老人和鱼一搏高下的决心,同时也体现出了老人将鱼视为同类和平等对手的观念。

D.作者细致描写老人成功捕获鲯鳅后用海水洗手的场景,表现了老人悠闲自得的状态,凸显了老人的自信和从容。

7.(3分)下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文中运用大段文字描写飞机过后老人的心理活动,从老人自身角度表达所思所想,使其形象更加真实、丰满和立体。

B.在掰手腕的比赛过程中,作者通过裁判、观众和黑人的不同反应,从侧面衬托了老人的硬汉精神。

C.小说运用了丰富的细节描写和多样的修辞手法,使叙事风格简明、生动、热烈、典雅,极具海明威个人特色。

D.小说不断切换人称视角,不仅避免了叙述的单一性和局限性,而且能够充分全面叙述故事和呈现人物。

8.(6分)小说插叙了圣地亚哥比赛掰手腕的情景,请分析其作用。

9.(6分)古往今来,沧海横流,方显英雄本色。英雄是民族的脊梁,哪怕千钧重压,依然昂首挺立。结合圣地亚哥与苏武在困境而前的各自表现,谈谈中西方文化对“英雄”的不同理解。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成下列小题。

吕陶,字元钧,眉州彭山人也,徙居成都,举进士,为绵谷簿,复举制科,试秘阁。会王安石新用事,陶对策有“愿陛下不惑理财之说,以慰生民;不间老成之谋,以结公卿;不兴疆场之事,以怀夷狄”之语,策入四等。安石颇不悦,乃以为通判蜀州。时议废永康军,陶以永康在西山六州隘口,不可废。知彭州,李杞、蒲宗闵以使事入蜀,议榷茶。陶论:“茶园本百姓两税,土地不产五谷,惟种茶,岂可于两税之外立法,更榷其茶,如此则民困矣!”坐责监怀安军商税。知广安军,以司门郎中召。哲宗即位,除殿中侍御史,上疏论:“蔡确、韩缜、章惇,昔日负先帝,今日负陛下,愿罢出,以正朝廷。”于是相继皆罢去。论保甲青苗之法、坊场河度之弊,与其它欠负蠲除未尽者,皆罢之。又言:“今聚敛之害虽除,而浮冗之费未节,他时所入不足以备所出,不免夏过取于民矣。愿加裁省。”苏轼撰策题,朱光庭弹轼讥议先烈,陶奏曰:“台谏为天子耳目,当徇至公,不可假借事权以报私隙,轼素疾程颐,所以光庭为颐报怨,臣恐朋党之弊,自此起矣。”迁左司谏,上疏论韩维援引亲旧,分布要近。方太皇太后垂帘,不宜大臣如此专恣,维出。御史张舜民乞寝西夏封册,舜民坐左迁,台谏上章营救。陶曰:“舜民之言,实不可行。”遂为台谏所攻,除京西路转运副使,改梓州、成都府路,召为右司郎中,除起居舍人,迁中书舍人。使契丹,还拜给事中。哲宗亲政,陶上疏曰:“太皇太后保佑圣躬,于今九年,陛下深知本末,尊而报之,皆用其至,然臣于此时犹以无可疑为疑,不必言为言。愿陛下听之,盖自太皇太后垂帘,屏黜凶邪小人,不能无憾,万一或有奸邪不正之言,上惑圣听,谓太皇太后斥逐旧臣,更改政事,今日陛下既亲万几,则某人可复用,某政宜复行,此乃治乱之端安危之机君子小人消长之兆在陛下察与不察耳”始陶奉使,以宣仁后梓宫在殡,辞虏中宴设。西府奏陶不先取旨,除集贤院学士,知陈州,改集贤殿修撰,知梓州,坐元祐党落职,再谪分司衡州居住。元符三年大赦北还,提举玉局观,知邛州,复集贤殿修撰,知梓州,遂致仕,卒年七十七。

(节选自《东都事略·列传七十七·吕陶传》)

10.(3分)文中画框的部分有三处需加句读,请用黑色碳素笔在答题卡相应位置的答案标号上打“√”。

此A乃B治C乱D之E端F安G危H之I机J君K子L小M人N消O长P之Q兆R在S陛T下U察V与W不X察Y耳

11.(3分)下列对文中加粗的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.怀,此处指怀柔,是古代统治者对国内少数民族或外国采取的笼络安抚政策。

B.军,文中的“永康军”“怀安军”“广安军”之“军”都是宋代行政区域名。

C.台谏,掌建言的给事中为台官,司纠弹的御史为谏官,两者职责常常相混。

D.寝,“御史张舜民乞寝西夏封册”的“寝”不同于《六国论》中“然后得一夕安寝”之“寝”。

12.(3分)下列对文中有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.作为应试者的吕陶,在策问这一环节中,提出了有利朝廷的三“不”主张,排名却只是在第四等,这个排名让刚主政的王安石大为不快。

B.吕陶在彭州知州任上,对有着使者身份,要在州里征收茶叶税的李杞、蒲宗表达了反对意见,因此被贬,到怀安军做管商税的事。

C.朱光庭罗织罪名弹劾苏轼,吕陶上奏朝廷,认为朱光庭利用手中权力报私怨,如果听任这样的事情发生,拉帮结派的坏风气就会形成。

D.当初,吕陶奉朝廷之命出使外族,恰巧宣仁皇后死后入殓停棺以待安葬,在外族设宴盛情款待时,吕陶予以推却,可见他守礼仪。

13.(8分)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)愿陛下不惑理财之说,以慰生民。

(2)盖自太皇太后垂帘,屏黜凶邪小人,不能无憾。

14.(3分)结合文本,对吕陶的仕宦生涯做总结概括。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首词,完成下列小题。

题李次云窗竹

白居易

不用裁为鸣凤管,不须截作钓鱼竿。

千花百草凋零后,留向纷纷雪里看。

题子瞻墨竹

黄庭坚

眼入毫端写竹真,枝掀叶举是精神。

因知幻化出无像①,问取人间老斫轮②。

[注]①无像:没有画像的白纸或白绢。②老斫轮:斫轮老手。《庄子 天道》记载,轮扁是一位斫车轮的巧匠,常年操作,经验丰富。

15.(3分)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.白诗和黄诗都以“竹”为写作对象,题材虽相同,但前者是题画诗,后者是咏物诗。

B.白诗前三句“鸣凤管”“钓鱼竿”“千花百草”都是对竹的陪衬,与末句构成对比。

C.黄诗前二句写东坡墨竹神态,“写竹真”强调先从形似入手,然后再描写它的枝叶。

D.白诗“留向纷纷雪里看”与黄诗“枝掀叶举是精神”中“竹”的精神内涵并不相同。

16.(6分)这两首诗中,“竹”所起的作用并不相同,请简要分析。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,每空1分,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《劝学》中告诉我们只有广泛学习并且每天深刻反省自己的不足才能尽善尽美的句子是“__________,__________”。

(2)韩愈《师说》中“__________,__________”两句阐释了人不是一生下来就懂道理的,谁都会有疑惑,进而强调了从师的必要性。

(3)李清照《声声慢》中,词人用傍晚时分,雨打树叶来表现自己的孤独寂寞的句子是___________,____________。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成下题。

《长津湖》按照三个维度构建影片的整体框架,以中央高层召开紧急会议,做出抗美援朝保卫家园的决定作为宏观叙事视角,①_________,同时又以美军指挥官和士兵为第三角度切入,构成了三线并行的叙事结构。从微观叙事线索看,伍千里将哥哥伍百里的骨灰抱回家后,弟弟伍万里追随伍千里的脚步从军,这不仅仅是一个家庭的革命延续,同时也是不同时代的斗争精神的传承。《长津湖》展现了中国人的智慧和胆识。朝鲜战场上的美军“钢多气少”,步兵怕近战、夜战,他们离开飞机大炮的支援,战斗意志就会大减。②_________大胆地实施穿插、迂回和包围,经常将美军步兵和坦克的联系割断,经常组织小分队直捣敌人指挥所和炮兵阵地。虽然影片整体延续传统的战争片风格,③_________,使得中国历史题材影片达到一个新高度。比如,在影片的战斗戏份中,导演运用长镜头交代时间的起末,在一些场景中,又运用快切镜头,展现战争的紧张性和刻不容缓。此外,特效与演员的交互配合,使得战场上血肉纷飞的残酷性直接深刻地映入观众眼中,冲入观众心中。影片借助于电影高科技和特效技术打造战争片的视听,使得影片不仅有“细嗅蔷薇”的细腻,也充满恢宏的气势。

18.(3分)文中画横线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。

19.(4分)请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15字。

20.(4分)请从材料中提取必要的信息为电影《长津湖》拟写一则推介广告文案。要求语言表达简明、连贯、得体,不超过80字。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成下题。

《黄帝内经》提到:春三月,此谓发陈,天地俱生,万物以荣。“春困”是属于“天人相应”。气候逐渐变暖,我们就会感到头昏脑胀、身体疲乏、困倦瞌睡,难以集中精神工作。这就是我们常说的“春困”。

冬季、春季的气候变化大,人体需要有适应调整的过程。人体在寒冷的时候,皮肤通过汗腺收缩来减少体内热量的散发,从而维持人体正常体温。而春季气温回暖,皮肤和肌肉微细血管处于弛缓舒张的状态,使更多的血液流向皮肤和肌肉,①______,中枢神经系统的兴奋性刺激信息减弱,就会出现我们俗称“脑缺氧”的表现。我们的身体没有完全适应气候的变化,血管、神经调节也就不灵敏,生物钟也就不那么准了,②______。

“春困”除了与天气变化相关,③______。“白领”是“春困”的高危人群,久坐办公室,活动减少,长时间对着电脑,易出现头昏、口干、嗜睡、头颈部酸痛、眼睛发痛等现象。其次,不吃早饭易造成大脑缺氧,注意力不易集中、昏昏欲睡;而午饭吃得过饱会加重肠胃负担,也易犯困。另外,熬夜、失眠、早醒等造成日夜颠倒也会导致出现疲倦的感觉。

21.(3分)下列句子中的“是”和文中画横线句子中的“是”,用法相同的一项是( )

A.您所言极是,我们就按照您的建议来把这件事做好吧。

B.是国防战士,日日夜夜保卫着祖国,咱们才能过幸福日子。

C.这就指明,我们的会议是一个全国人民大团结的会议。

D.“不躺平,从头越”,热血青年们如是演绎着自己的青春岁月。

22.(6分)请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

材料一:

有人说,有创新精神的巨匠是在严格的规矩中施展他的创造才能的,创新精神的培有需用不断完善的严密制度作保障;有人说,创新是民族进步的灵螝。从“中国制逢”到“中国创逢”再到“中国智”,创新是推动国家发展的不竭动力。

材料二:

悬规植矩,器惟求新。“悬规植矩”出自南朝刘勰《文心雕龙》;“器惟求新”出自《尚书·盘庚》篇。两句话的意思是说我们既要坚守规矩,又要勇于创新。

以上材料触发了新时代的你怎样的联想与思考?请综合材料,联系个人和国家发展,给高二学生写一封信。

要求;选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

答案以及解析

1.答案:C

解析:“文学典型的灵魂深度与作家的灵魂深度是一样的”错。应是作家的灵魂深度决定文学典型的灵魂深度,即黑格尔说的:“一个艺术家的地位愈高,他也就愈深刻地表现出心情和灵魂的深度。”但不是二者一样。例如鲁迅与样林嫂的灵魂深度是不一样的。

2.答案:D

解析:A“文学典型因其是一种规范和高不可及的范本……而成为马克思主义典型观的应有之义”错。材料一第一段“文学典型是文学形象的高级形态之一,……马克思赞扬希腊神话时说,它们‘仍然能够给我们以艺术享受,而且就某方面说还是一种规范和高不可及的范本’,因而‘显示出永久的魅力’。显然,富于艺术魅力,也是马克思主义典型观的应有之义”,据此看出,属于张冠李戴,“一种规范和高不可及的范本”指的 是希腊神话;强加因果,前后句之间不是因果关系。B.“叛逆行为……显出其生命的张力”错。材料一第四段“林黛玉心灵的这一面,从艺术上看,无疑又增添了 她的性格的悲剧美,其性格中世俗性与非世俗性的矛盾,拓展了生命的张力,更显得有血有肉丰富多彩,而具有无穷的艺术魅力”,据此看出是“其性格中世俗性与非世俗性的矛盾,拓展了生命的张力”。C.“不会具有艺术魅力”说法过于绝对。材料一第五段“18世纪以前,典型的塑造一般还是类型化的,人物的 性格往往是单色调的”,但并未提到不具有艺术魅力。

3.答案:B

解析:材料一的观点是“典型性格的艺术魅力来自其性格的丰富性和灵魂的深度”。A.周朴园,自私、虚伪,但对鲁侍萍却又有着执着、真挚的一面,体现出人物性格的丰富性,可作为材料 一的名言论据。B.“真者,精诚之至也。不精不诚,不能动人”,意思是真诚的人,能做到十分的诚心;能打动别人,不真诚 就不能打动别人。谈的是“求真”的重要意义,不涉及典型形象的塑造问题。不能作为材料一的名言论据。C.桑迪亚哥,面对鲨鱼的攻击不屈不挠,展现出人类的自信和勇气,体现出勇敢坚毅的人物形象特征,可 作为材料一的名言论据。D.“所有的人,都是黑白相间的花斑马——好坏相间,亦好亦坏”,说出了人物形象的共性特点,可作为材料 一的名言论据。

4.答案:①举例论证。举林黛玉的性格之例,论证了典型人物的艺术魅力在于性格的丰富与多彩的观点。②引用论证。引用黑格尔的话语论证了典型人物的艺术魅力在于形象所显示的灵魂的深度的观点。

解析:

5.答案:王熙凤是具有永久魅力的文学典型。①呈现了性格和生命的丰富与多彩。一边对黛玉热辣似火,一边又语含暗示,提醒“主客”“里外”有别;既放诞无礼,又精明强干。②显示灵魂的深度。这一典型既形象符合历史和生活真实,又寄寓了作者曹雪芹对封建大家庭错综复杂的人际关系和对家族命运的深刻思考。③得益于作家对人物性格从心灵到行动进行艺术、审美的表达。

解析:

6.答案:D

解析:本题考查学生综合赏析文学作品的思想内容的能力。D.“悠闲自得”错,描写老人成功捕获鲯鳅后用海水洗手的场景,主要是凸显老人的自信和从容。故选D。

7.答案:C

解析:本题考查学生综合赏析文学作品的艺术手法的能力。C.“多样的修辞手法”错,语言以简练为特色,修辞手法并不多样,“叙事风格……热烈、典雅”错,本文叙事语言洗练含蓄,内心独白富有韵味,风格也不是热烈、典雅。故选C。

8.答案:①圣地亚哥在左手抽筋的情况下,想起了比赛,符合他此时的心理,在情节设置上有合理性;②表现圣地亚哥疲倦时,为自己增加信心;③凸显圣地亚哥刚毅顽强,永不服输的精神形象;④加大了故事容量,充实了文章内容。

解析:本题考查学生分析文章重要情节的作用的能力。①“他觉得抽筋也是对自己的羞辱,尤其是孤身一人的时候”“为了给自己打气,他想起了那次在卡萨布兰卡的一家小酒馆里,他跟一个从西恩富戈斯来的大块头黑人比手劲”圣地亚哥在左手抽筋的情况下,想起了比赛,符合他此时的心理,在情节设置上有合理性;②“为了给自己打气,他想起了那次在卡萨布兰卡的一家小酒馆里,他跟一个从西恩富戈斯来的大块头黑人比手劲”“在第一场比赛中,那个来自西恩富戈斯的黑人被他打垮了自信心”他在那场比赛中,尽管艰苦,但是最终取得了胜利,插叙了圣地亚哥比赛掰手腕的情景,表现圣地亚哥疲倦时,为自己增加信心;③“老人用足了力气,硬是把黑人的手一点点往下扳,直到落在木头桌面上。比赛从星期天早上开始,一直到下个星期一早上才结束”凸显圣地亚哥刚毅顽强,永不服输的精神形象;④插叙了圣地亚哥比赛掰手腕的情景,情节紧张,有吸引力,加大了故事容量,充实了文章内容。

9.答案:①圣地亚哥掰手腕时奋力拼搏和捕鱼时的全力以赴,体现了西方崇尚个人的战斗意识,强调个人的价值,为自我而战,为灵魂尊严而战,为人之精神而战。②苏武面对漠北环境的极度恶劣和匈奴人的威逼利诱誓死不屈,表现的是东方文化所推崇的气节和国家意识,注重坚守隐忍,自我牺牲,体现了中华民族强烈的集体意识。

解析:本题考查学生鉴赏作品的文学形象的能力。①本文插叙了圣地亚哥比赛掰手腕的情景,“老人用足了力气,硬是把黑人的手一点点往下扳,直到落在木头桌面上。比赛从星期天早上开始,一直到下个星期一早上才结束”圣地亚哥为了赢得胜利,为“冠军”荣誉而战,掰手腕时奋力拼搏;“老人费力地挪到船尾,蹲下身子,用右手和右臂拽着粗钓线,左手把鲯鳅往回拉……直到老人用木棍猛击那金闪闪的鱼头,它才颤抖一阵,纹丝不动了”捕鱼时的全力以赴。从这两个主要情节看,西方文化崇尚个人的战斗意识,是一种永不服输的精神,强调个人的价值,为自我而战,为灵魂尊严而战,为人之精神而战。②苏武是我国历史上一位著名的爱国者,他出使匈奴,被扣押十九年,含辛茹苦,受尽折磨,宁死不屈,始终忠于祖国,特别是当那些叛徒、败类来诱降他时,更表现出他那大义凛然的堂堂正气。苏武热爱祖国、坚贞不屈的优秀品质,千百年来一直受到人们的尊敬。可见,苏武表现的是东方文化所推崇的气节和国家意识,注重坚守隐忍,自我牺牲,体现了中华民族强烈的集体意识。

10.答案:FJR

解析:正确的断句为:此乃治乱之端,安危之机,君子小人消长之兆,在陛下察与不察耳。

11.答案:C

解析:司弹劾的为台官,掌建言的为谏官。D选项:寝,前者为搁置,后者为睡。

12.答案:A

解析:关于吕陶的策问等级,原文只是客观叙述,并无为他感到委屈不平的意思,故选项中“却只是”“这个排名”不正确。结合《答司马谏议书》中“为天下理财,不为征利”的话与本文联系起来考虑,吕陶的回答与王安石的主张是不合的,王安石不悦的原因就在这里。

13.答案:(1)希望皇上不被理财的学说蛊惑,来抚慰人民。(2)从太皇太后垂帘听政以来,排斥邪恶的小人,他们不可能不产生怨恨。

解析:本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。(1)“不惑”,不被………蛊惑,不被……迷惑;“生民”,人民,百姓。(2)“屏黜”,排斥,抛弃,放逐,摈弃;“憾”,怨恨。

14.答案:①关心百姓利益,关心国家的长治久安。②勇于进言,敢于弹劾不称职的官员。③仕途比较坎坷,有浮沉,有起落。

解析:①由原文“陶对策有“愿陛下不惑理财之说,以慰生民;不间老成之谋,以结公卿;不兴疆场之事,以怀夷狄之语”“陶论:‘茶园本百姓两税,土地不产五谷,惟种茶,岂可于两税之外立法,更榷其茶,如此则民困矣!““今聚敛之害虽除,而浮冗之费未节,他时所入不足以备所出,不免复过取于民矣。愿加裁省”可见,吕陶关心百姓利益,关心国家的长治久安。②由原文“陶奏日:‘台谏为天子耳目,当徇至公,不可假借事权以报私隙,轼素疾程颐,所以光庭为颐报怨,臣恐朋党之弊,自此起矣。迁左司谏,上疏论韩维援引亲旧,分布要近。方太皇太后垂帘,不宜大臣如此专恣,维出。御史张舜民乞寝西夏封册,舜民坐左迁,台谏上章营救。陶曰:‘舜民之言,实不可行。“可见,吕陶勇于进言,敢于弹劾不称职的官员。③由原文“坐责监怀安军商税。知广安军,以司门郎中召。哲宗即位,除殿中侍御史“遂为台谏所攻,除京西路转运副使,改梓州、成都府路,召为右司郎中,除起居舍人,迁中书舍人”西府奏陶不先取旨,除集贤院学士,知陈州,改集贤殿修撰,知梓州,坐元祐党落职,再谪分司衡州居住。元符三年大赦北还,提举玉局观,知邛州,复集贤殿修撰,知梓州,遂致仕”可见,吕陶仕途比较坎坷,有浮沉,有起落。

文参考译文

吕陶,字元钧,是眉州彭山人,迁居到成都,考取了进士,担任绵谷簿,又参加制科考,应秘阁考试。恰逢王安石刚主政,吕陶的对策中有“希望皇上不被理财的学说蛊惑,来抚慰人民;不限制老臣之谋,以凝聚公卿;不在边疆发动战争,来笼络夷狄”之语,对策被列入四等。安石很不高兴,只让他做了蜀州通判。当时议论撤销永康军的建置,吕陶认为永康在西山六州险要的关隘,不可撤。作彭州知州,李杞、蒲宗闵以使者身份入蜀,议定收茶叶税。吕陶说:“茶园本来属于征收百姓两税的田地,其地不生长五谷,只可种茶,岂可于两税之外立新法,再征收百姓茶叶税,如此做则人民陷入困境啊!”因此获罪被罚监管怀安军商税。管理广安军,以司门郎中的官位征召。哲宗即位,被任命为殿中侍御史,上奏说道:“蔡确、韩缜、章悖,昔日辜负先帝,今日辜负陛下,希望撤其官,以匡正朝廷。”于是这几人相继皆被撤职。分析保甲、青苗之法以及官设专卖的市场、渡口之弊端,连同其他的没有全部免除的亏欠租税,都要去除。又说:“如今急于敛取赋税的祸害虽已消除,但繁杂多余的费用未节制,从前的收入不足以满足(当下)支出,免不了再更多地敛取于民,希望加以裁减节省。”苏轼撰策问试题,朱光庭弹劾他讥讽有功业的先人,吕陶上奏说:“台谏官作为天子耳目,当谋求大公无私,不可借权力以报私怨,苏轼一向憎恶程颐,所以光庭为颐报私怨,臣担心结党营私之弊,从此生起。”调任左司谏,上奏章弹劾韩维提拔亲朋,安插在重要位置。现在太皇太后垂帘听政,大臣不宜如此专横恣肆,(于是)韩维被调出京城。御史张舜民请求搁置封赐西夏之文书,因此获罪贬官,台谏官员上奏营救。吕陶说:“舜民之言,实在不可行。”于是被台谏攻击,任京西路转运副使,改调梓州成都府路,征召做右司郎中,又任命做起居舍人,调为中书舍人。出使契丹,归来被授予给事中的官。哲宗亲理朝政,吕陶上奏说:“太皇太后保佑您,到今九年了,陛下深知始末,尊崇而报答她,都用心到极致,然而臣在此时仍然要拿(常人看来)无可疑的地方作为质疑对象,不必说而说。希望陛下听听,从太皇太后垂帘听政以来,排斥邪恶的小人,他们不可能不产生怨恨,万一如果有奸邪不正之言,在上迷惑您圣明的听闻,说太皇太后赶走旧臣,改变政事,今日陛下既然亲理国家事务,则某人可重新起用,某政策应该重新实施,这些都是治乱之开始,安危的关键,君子小人盛衰之征兆,这就在于陛下明察与不明察了。”当初,吕陶奉朝廷之命出使外族,因为宣仁皇后死后入殓停棺以待安葬,吕陶推却了外族的设宴款待。西府枢密使上奏告吕陶不预先获取皇帝的命令,他做集贤院学士,管理陈州,又改为集贤殿修撰,管理梓州,因被归入元祜党获罪丢官,接着降职并调往边远的衡州。元符三年大赦时回到北边,做玉局观提举,管理邛州,恢复集贤殿修撰之职,管理梓州,于是辞去官职,死时七十七岁。

(节选自《东都事略·列传七十七·吕陶传》)

15.答案:A

解析:两首诗虽然都是以竹为写作对象,但题材并不相同:白诗题咏的是“窗竹”,是咏物诗;黄诗题咏的是苏轼的画作“墨竹”,是题画诗。

16.答案:①白诗托物言志(借竹写志),表面写竹,实际写人,表达了诗人对高洁孤傲、坚贞不屈精神品质的向往和追求;

②黄诗借物抒情,诗中的画中之竹形神兼备,展现了苏轼高超的绘画技艺,表达了诗人对画家精深造诣的赞美之情。

解析:

17.答案:君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣

答案:人非生而知之者,孰能无惑

答案:梧桐更兼细雨;到黄昏点点滴滴

解析:本题考查默写常见的名句名篇的能力。古诗文默写要做到以下几点:准确无误地背诵和记忆,背写时不添字,不掉字,不写错别字。

18.答案:影片借助电影高科技和特效技术打造战争片的视听奇观,不仅充满恢宏的气势,也有“细嗅蔷薇”的细腻。

解析:画线句子有三处错误:“借助于……的视听”句式杂糅,可改为“借助……的视听奇观”;滥用介词“使得”,导致主语残缺,可删去“使得影片”;语序不当,“不仅……也”是递进关系,应先是“充满恢宏的气势”,再是“‘细嗅蔷薇’的细腻”。故句子可修改为:影片借助电影高科技和特效技术打造战争片的视听奇观,不仅充满恢宏的气势,也有“细嗅蔷薇”的细腻。

19.答案:①以基层战事情况为微观视角;②志愿军则大胆地实施近战、夜战;③但是在技术层面

解析:根据第一空前后语境“做出抗美援朝保卫家园的决定作为宏观叙事视角”“从微观叙事线索看”可知,第一处可填“以基层战事情况为微观视角”;根据第二空前面语境“朝鲜战场上的美军‘钢多气少’,步兵怕近战、夜战,他们离开飞机大炮的支援,战斗意志就会大减”可知,第二空填“志愿军则大胆地实施近战、夜战”;根据第三空前面“虽然影片整体延续传统的战争片风格”及后文“影片借助于电影高科技和特效技术打造战争片的视听”可知,第三空填“但是在技术层面”。

20.答案:电影《长津湖》采用三线并行的结构,展现中国人的智慧和胆识,展示红色基因在中国军人中的传承,达到中国历史题材影片的新高度,是为了展现中国人伟大的抗美援朝精神而拍摄的电影。

解析:题干要求从材料中提取必要的信息为电影《长津湖》拟写一则推介广告文案,根据材料中“《长津湖》按照三个维度构建影片的整体框架”“抗美援朝保卫家园的决定作为宏观叙事视角,同时又以美军指挥官和士兵为第三角度切入,构成了三线并行的叙事结构”“从微观叙事线索看,伍千里将哥哥伍百里的骨灰抱回家后,弟弟伍万里追随伍千里的脚步从军,这不仅仅是一个家庭的革命延续,同时也是不同时代的斗争精神的传承。《长津湖》展现了中国人的智慧和胆识。”“使得中国历史题材影片达到一个新高度”等信息,我们可以拟写这样一则推介广告文案:电影《长津湖》采用三线并行的结构,展现中国人的智慧和胆识,展示红色基因在中国军人中的传承,达到中国历史题材影片的新高度,是为了展现中国人伟大的抗美援朝精神而拍摄的电影。

21.答案:C

解析:原文中的“是”表示判断。A项中的“是”为形容词,正确,合理;B项,加重语气;C项,表判断;D项,指示代词。

22.答案:①流入大脑的血液就减少;②于是出现“春困”的现象;③还与工作(运动)、饮食、睡眠等因素有关。

解析:第①处,根据前文“使更多的血液流向皮肤和肌肉”,后文“出现我们俗称‘脑缺氧’”,可知当填写“进入大脑的血液减少”等相关内容;第②处,总结句,前文在讲“春困”产生的原因;第③处,前文讲“除了与天气变化相关”,后文提到工作(运动)、饮食、睡眠三个方面,故填“还与工作(或运动)、饮食、睡眠、运动等有关”。

23.解析:【写作提示】坚守规矩与勇于创新是一个永恒的话题。材料一是说创新需建立在既定的规矩之上。巨匠于规矩中寻求突破,于创新中铸就辉煌;坚守规矩,社会得以进步;勇于创新,民族得以延续。不论是个人发展,还是国家富强、民族复兴,都需要在坚守规矩的基础上寻求突破,不断创新。材料二是说应该辩证地看待“创新”和“规矩”。创新和规矩不是矛盾对立的,而是紧密联系,辩证统一的。规矩是基础,创新是目的。当然,规矩不是一成不变的,要随时而变,因世而迁,不断完善。“新时代的你”“给高二学生写一封信”,具有一定的指向性,学生需注意文体,关注对象,思考个人的守矩、创新与国家、民族发展的深刻关联。

解析:①辩证看待规矩和创新的关系。②规矩是基础,创新是目的。③规矩要随时而变、因世而迁,才能打下新的创新基础。注意:考生需辩证看待两者之间的关系。只谈规矩,或者只谈创新都属于偏题。学生作文书信体格式不对,无对话意识应酌情扣分。

语文试题 2023.6

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

文学典型是文学形象的高级形态之一,除具有一般文学形象的特征之外,还比一般文学形象更富于艺术魅力。马克思赞扬希腊神话时说,它们“仍然能够给我们以艺术享受,而且就某方面说还是一种规范和高不可及的范本”,因而“显示出永久的魅力”。显然,富于艺术魅力,也是马克思主义典型观的应有之义。

艺术魅力是一个模糊性概念,这是文学作品的诸种审美素质衍生出来的综合性审美效应,或者说是文学作品总体审美效果,它在文学典型上更为集中地表现出来。文学典型的艺术魅力,应当是来自性格显示的一种生命的魅力。

首先,这种“生命的魅力”在于典型人物的生命所呈现的斑斓色彩,即性格的丰富与多彩。例如,《红楼梦》中的林黛玉,她多彩的性格既有聪慧过人的、向往着美好爱情的少女之心,又有诗意充盈的、向往着自由和舒展个性的诗人之心,还有一颗超凡脱俗的、孤独自傲的富于东方文化特色的士子之心。然而,世俗环境便给这颗心打上了社会的和时代的烙印。这使她既有贵族少女的孤僻、乖张,又有着世俗女子的软弱和小性儿,使她的叛逆和反抗多存在于心灵的领域,并很难冲破封建礼教的规范,因而只能是无济于事的仅以眼泪和生命相拼的反抗,然而,林黛玉心灵的这一面,从艺术上看,无疑又增添了她的性格的悲剧美,其性格中世俗性与非世俗性的矛盾,拓展了生命的张力,更显得有血有肉丰富多彩,而具有无穷的艺术魅力。其实,林黛玉性格和生命所呈现的斑斓色彩,正是典型塑造艺术追求的一种合乎规律的表现。18 世纪以前,典型的塑造一般还是类型化的,人物的性格往往是单色调的,而到了19世纪,随着西方现实主义达到高潮,人物性格的描写也由简单到复杂。

其次,典型性格的艺术魅力更来自它所显示的灵魂的深度。黑格尔说:“一个艺术家的地位愈高,他也就愈深刻地表现出心情和灵魂的深度。”这种心情和灵魂的深度却不是一望可知的,而是“要靠艺术家浸沉到外在和内在世界里去深入探索才能认识到”。因此,所谓“灵魂的深度”,应是作家艺术家的慧眼所在,是他们超越群侪的标志,更是文学典型的必备品格,不仅表现在符合历史真实的尺度上,而且还表现在从典型人物灵魂里所折射出的作家人格的真诚里。因此,文学典型就是这样一种以独特的个别去显现普遍性人物的形象,其性格的丰富性和灵魂的深度,使得这种和人类自身一样的生命形式更具有艺术魅力。

(摘编自童庆炳《文学典型的艺术魅力》)

材料二:

塑造典型人物形象是文艺创作的重要任务,也是文艺繁荣发展、与时俱进的重要标志。习近平总书记指出,“典型人物所达到的高度,就是文艺作品的高度,也是时代的艺术高度。只有创作出典型人物,文艺作品才能有吸引力、感染力、生命力”。

文艺史反复证明,典型人物必须以艺术的、审美的方式深刻体察和把握人物及其具体现实环境,否则就会“把个人变成时代精神的单纯的传声筒”。一代人有一代人的美,这是典型人物常塑常新的根由所在。典型人物表现美,不应仅是内容或题材意义上的,也应是形式或文体意义上的。审美趣味的变化,呼唤艺术家自觉以新的文体完成新典型的塑造。塑造新时代典型的过程,是体现时代之美、生活之美、人性之美,实现新表达的过程。

当前,民族英雄、革命英烈、共和国勋章和国家荣誉称号获得者,越来越受到尊敬和推崇, 他们不仅体现时代精神高度和民族文化风骨,而且标示了社会潮流的进步方向。英雄楷模转化为典型人物,能更牢固地镌刻在民族乃至人类的精神史册上。在这方面,文艺工作者应当切实担负起典型塑造的责任。只有坚持思想精深、艺术精湛、制作精良,以典型的高度标识创作的提升,文艺发展才能真正匹配时代的高度。

(摘编自胡一峰《塑造典型人物,为时代传神写照》)

材料三:

一语未了,只听后院中有人笑声,说:“我来迟了,不曾迎接远客!”黛玉纳罕道:“这些人个个皆敛声屏气,恭肃严整如此,这来者系谁,这样放诞无礼?”心下想时只见一群媳妇丫鬟围拥着一个人从后房门进来。这个人打扮与众姑娘不同;彩绣辉煌,恍若神妃仙子;头上戴着金丝八宝攒珠髻,绾着朝阳五凤挂珠钗;项上带着赤金盘螭璎珞圈;裙边系着豆绿宫绦,双衡比目玫瑰佩,身上穿着缕金百蝶穿花大红洋缎窄褙袄,外罩五彩刻丝石青银鼠褂,下着翡翠撒花洋绉裙。一双丹凤三角眼,两弯柳叶吊梢眉,身量苗条,体格风骚,粉面含春威不露,丹唇未启笑先闻。黛玉连忙起身接见。贾母笑道:“你不认得他,他是我们这里有名的一个泼皮破落户儿,南省俗谓作‘辣子’,你只叫他‘凤辣子’就是了。”

……这熙凤携着黛玉的手,上下细细打量了一回,仍送至贯母身边坐下,因笑道:“天下真有这样标致的人物,我今儿才算见了!况且这通身的气派,竟不像老祖宗的外孙女儿,竟是个嫡亲的孙女,怨不得老祖宗天天口头心头一时不忘。只可怜我这妹妹这样命苦,怎么姑妈偏就去世了!”说着,便用帕拭泪。贾母笑道:“我才好了,你倒来招我,你妹妹远路才来,身子又弱,也才劝住了,快再休提前话。”这熙凤听了,忙转悲为喜道:“正是呢!我一见了妹妹,一心都在他身上了,又是喜欢,又是伤心,竟忘记了老祖宗。该打,该打!”又忙携黛玉之手, 问:“妹妹几岁了?可也上过学?现吃什么药?在这里不要想家,想要什么吃的、什么玩的,只管告诉我;丫头老婆们不好了,也只管告诉我。”一面又问婆子们:“林姑娘的行李东西可搬进来了?带了几个人来?你们赶早打扫两间下房,让他们去歇歇。”

说话时,已摆了茶果上来。熙凤亲为捧茶捧果。又见二舅母问他:“月钱放过了不曾?”熙凤道:“月钱已放完了。才刚带着人到后楼上找缎子,找了这半日,也并没有见昨日太太说的那样的,想是太太记错了?”王夫人道:“有没有,什么要紧。”因又说道:“该随手拿出两个来给你这妹妹去裁衣裳的,等晚上想着叫人再去拿罢,可别忘了。”熙凤道:“这倒是我先料着了,知道妹妹不过这两日到的,我已预备下了,等太太回去过了目好送来。”王夫人一笑,点头不语。

(节选自曹雪芹《红楼梦》第三回)

1.(3分)下列对材料一、材料二相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.文学典型具有一般文学形象的特征但高于一般文学形象,有强大的艺术魅力,能够给读者艺术享受。

B.要想展现人物性格的丰富与多彩,塑造典型人物形象,就有必要对人物进行多侧面、多层次的描写。

C.文学典型的灵魂深度与作家的灵魂深度是一样的,从典型人物的灵魂里能折射出作家人格的真诚。

D.英雄楷模具有重要的精神特质,受到大众尊敬和推崇,将他们转化为典型人物有利于传递时代精神。

2.(3分)根据材料一、材料二的内容,下列说法正确的一项是( )

A.文学典型因其是一种规范和高不可及的范本,并且富于永恒的艺术魅力,而成为马克思主义典型观的应 有之义。

B.材料一认为林黛玉敢于向封建礼教的规范反抗的叛逆行为,增添了其命运的悲剧色彩,更显出其生命的张力。

C.作家在文学作品中塑造的人物形象如果偏重类型化,性格单一化,就不能符合典型人物的特点,也不会 具有艺术魅力。

D.成功地塑造出典型人物,时代精神自然可以通过典型人物艺术地、审美地传达出来,也就避免了枯燥的 说教式传达。

3.(3分)下列选项,不能作为论据支撑材料一观点的一项是( )

A.曹禺《雷雨》中的周朴园,自私、虚伪,但对鲁侍萍的怀念却又有着执着、真挚的一面。

B.《庄子 杂篇 渔父》中有这样一句话:“真者,精诚之至也。不精不诚,不能动人。”

C.《老人与海》中的桑迪亚哥,面对鲨鱼的轮番攻击不屈不挠,展现出人类的自信和勇气。

D.列夫 托尔斯泰指出:“所有的人,都是黑白相间的花斑马——好坏相间,亦好亦坏。”

4.(4分)材料一主要运用了哪些论证方法?请简要分析。

5.(4分)学校《红楼梦》研究兴趣小组举办红楼人物品读会,请你根据三则材料谈谈你对王熙凤这一形象艺术魅力的理解。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

老人与海(节选)

海明威

“东北风,微风,”老人说,“天气对我有利啊,鱼儿。”他的左手抽筋还没完全好,但它慢慢能张开。

“我讨厌抽筋,”他想,“这是身体的背叛。”有时人们会因为食物中毒上吐下泻,在众目睽睽之下大煞风景。他觉得抽筋也是对自己的羞辱,尤其是孤身一人的时候。

太阳落下去的时候,为了给自己打气,他想起了那次在卡萨布兰卡的一家小酒馆里,他跟一个从西恩富戈斯来的大块头黑人比手劲,那个黑人是码头上力气最大的。整整一天一夜,他们俩把胳膊肘撑在桌面那道粉笔线上,前臂伸直,两只手紧紧握在一起。两人都试图把对方的手压倒在桌面上。煤油灯下,他一直盯着那个黑人的胳膊、手和脸。相持八个小时之后,他们每四个小时换一次栽判,好让裁判有时间睡觉。血从他和那个黑人的指甲缝里渗了出来,他们俩都死死地盯着对方的眼睛、手和前臂,人们走进走出,坐在靠墙的高脚椅上观看。墙壁是木制的,漆成明亮的蓝色,灯光把他们两人的影子投射到墙上。黑人的影子大得出奇,随着微风吹动灯盏,巨大的影子在墙上摇曳。

整个晚上,两个人风水轮流转,人们把朗姆酒送到那个黑人嘴边,给他点燃香烟。朗姆酒一下肚,那黑人就会拼命使劲儿,有一回他把老人的手扳下去将近三英寸,那时候的老人还不是老人,而是“冠军”圣地亚哥。但是老人又把手扳了回来,两人成了平手。当时,他有把握击败黑人,那是个好样的黑人,一个了不起的运动员。天亮时,人们要求把比赛定为平局,可裁判却直摇头。老人用足了力气,硬是把黑人的手一点点往下扳,直到落在木头桌面上。比赛从星期天早上开始,一直到下个星期一早上才结束。人们要求算作平局,因为他们得到码头上去干活儿,把成袋的蔗糖装上船,或者到哈瓦那煤行去上工。其实人人都想让比赛有始有终。可不管怎么说,他结束了这场角逐,而且是赶在大家必须去干活儿之前。

打那以后好一阵子,人人都管他叫“冠军”。春天里他们又进行了一场比赛。他轻而易举就赢了,因为在第一场比赛中,那个来自西恩富戈斯的黑人被他打垮了自信心。后来他又比赛过几次,就不再参加了。他坚信,只要自己一心想要做到,就能打败任何人。他也确信不疑地认为,掰手腕对用来钓鱼的右手不大好。在几次练习赛中,他曾经试着用左手,可他的左手总是不听使唤,不怎么得力,他对左手毫无信赖可言。

此刻还有一点阳光,老人想直到晚上天气转冷之前,这只手应该不会再抽筋,可是到了晚上,真担心它会出什么幺蛾子。

一架飞机从他头顶上飞过,沿着航线前往迈阿密,他眼看着飞机的影子惊起一群群飞鱼。“有这么多飞鱼,说明附近一定有鲯鳅。”他一边说着一边把身子向后仰,他想试着向船后靠,去看看那只鱼群,但是因为海水颠簸,他只能暂时坐着不动。小船在慢慢地前进,他一直望着飞机,直到它消失在视线尽头。

坐在飞机里一定会觉得很新奇,他想。不知道从那么高的地方望下来,大海是什么样子?要是他们飞得不是太高,一定能从空中清楚地看到鱼。在捕龟船上的时候,我待在桅顶横杆上,在那么高的地方甚至也能看到不少东西。从那儿往下看,鲯鳅的颜色显得更绿,你能看见它们身上的条纹和紫色斑点,还有游动着的整个鱼群。为什么在黑沉沉前景的海流中飞快游动的鱼,背部都是紫色的,而且一般来说都有紫色条纹,又或斑点?鲯鳅看上去是绿色的,这当然是因为它们实际上是金黄色的。不过,当它们实在饿极了要吃食的时候,身体两侧会现出紫色条纹,跟大马林鱼一样,这是因为愤怒吗?还是因为他们极速逃窜所引起的?

天快黑的时候,老人那根粗钓线被一条鲯鳅咬住了。他第一次看见那条鲯鳅是在它跃出水面的时候,在最后一缕阳光的照射下,它呈现出真金一般的颜色,在空中狂乱地挣扎摇摆。那条鲯鳅惊慌得一次次跃出水面,好像在做杂技表演。老人费力地挪到船尾,蹲下身子,用右手和右臂拽着粗钓线,左手把鲯鳅往回拉,每扯回一段钓线,就用赤着的左脚踩住。等鱼到了船尾,绝望地来回乱窜乱跳,像尖刀一样砰砰地砍向船身。老人探出身去,把这条带着紫色斑点,金光灿灿的鲯鳅拎进船里。那鱼的嘴在钩子上抽搐一般急促地张合不停,又长又扁的身体、尾巴和脑袋在船底乱撞一气,直到老人用木棍猛击那金闪闪的鱼头,它才颤抖一阵,纹丝不动了。

老人把鱼从钩子上取下来,又装上一条沙丁鱼做鱼饵,扔进海里,然后他慢慢挪到船头。他洗了洗左手,在裤子上擦干。他把沉重的钓线从右手换到左手,又在海水里洗了洗右手,这当儿,他眼里望着太阳沉入大海,还有那斜入水中的粗钓线。

“你们还是老样子,一点儿没变。”老人说。不过,他观察着拍打在手上的水流,发觉船走得明显慢了。

“我来把两只桨横绑在船尾,这样一来,夜里就能让它慢下来,”他说,“你们能熬夜,我也行。”

6.(3分)下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.“血从他和那个黑人的指甲缝里渗了出来”,不仅表现了比赛僵持之久,更体现了老人面对强大对手刚毅顽强、永不服输的意志。

B.作者为展现老人钓鲯鳅的过程,运用了“挪”“拽”“拉”“踩”等一系列动词,表明了老人捕鱼动作熟练却又异常艰辛。

C.小说首尾老人的内心独白,表现了老人和鱼一搏高下的决心,同时也体现出了老人将鱼视为同类和平等对手的观念。

D.作者细致描写老人成功捕获鲯鳅后用海水洗手的场景,表现了老人悠闲自得的状态,凸显了老人的自信和从容。

7.(3分)下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文中运用大段文字描写飞机过后老人的心理活动,从老人自身角度表达所思所想,使其形象更加真实、丰满和立体。

B.在掰手腕的比赛过程中,作者通过裁判、观众和黑人的不同反应,从侧面衬托了老人的硬汉精神。

C.小说运用了丰富的细节描写和多样的修辞手法,使叙事风格简明、生动、热烈、典雅,极具海明威个人特色。

D.小说不断切换人称视角,不仅避免了叙述的单一性和局限性,而且能够充分全面叙述故事和呈现人物。

8.(6分)小说插叙了圣地亚哥比赛掰手腕的情景,请分析其作用。

9.(6分)古往今来,沧海横流,方显英雄本色。英雄是民族的脊梁,哪怕千钧重压,依然昂首挺立。结合圣地亚哥与苏武在困境而前的各自表现,谈谈中西方文化对“英雄”的不同理解。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成下列小题。

吕陶,字元钧,眉州彭山人也,徙居成都,举进士,为绵谷簿,复举制科,试秘阁。会王安石新用事,陶对策有“愿陛下不惑理财之说,以慰生民;不间老成之谋,以结公卿;不兴疆场之事,以怀夷狄”之语,策入四等。安石颇不悦,乃以为通判蜀州。时议废永康军,陶以永康在西山六州隘口,不可废。知彭州,李杞、蒲宗闵以使事入蜀,议榷茶。陶论:“茶园本百姓两税,土地不产五谷,惟种茶,岂可于两税之外立法,更榷其茶,如此则民困矣!”坐责监怀安军商税。知广安军,以司门郎中召。哲宗即位,除殿中侍御史,上疏论:“蔡确、韩缜、章惇,昔日负先帝,今日负陛下,愿罢出,以正朝廷。”于是相继皆罢去。论保甲青苗之法、坊场河度之弊,与其它欠负蠲除未尽者,皆罢之。又言:“今聚敛之害虽除,而浮冗之费未节,他时所入不足以备所出,不免夏过取于民矣。愿加裁省。”苏轼撰策题,朱光庭弹轼讥议先烈,陶奏曰:“台谏为天子耳目,当徇至公,不可假借事权以报私隙,轼素疾程颐,所以光庭为颐报怨,臣恐朋党之弊,自此起矣。”迁左司谏,上疏论韩维援引亲旧,分布要近。方太皇太后垂帘,不宜大臣如此专恣,维出。御史张舜民乞寝西夏封册,舜民坐左迁,台谏上章营救。陶曰:“舜民之言,实不可行。”遂为台谏所攻,除京西路转运副使,改梓州、成都府路,召为右司郎中,除起居舍人,迁中书舍人。使契丹,还拜给事中。哲宗亲政,陶上疏曰:“太皇太后保佑圣躬,于今九年,陛下深知本末,尊而报之,皆用其至,然臣于此时犹以无可疑为疑,不必言为言。愿陛下听之,盖自太皇太后垂帘,屏黜凶邪小人,不能无憾,万一或有奸邪不正之言,上惑圣听,谓太皇太后斥逐旧臣,更改政事,今日陛下既亲万几,则某人可复用,某政宜复行,此乃治乱之端安危之机君子小人消长之兆在陛下察与不察耳”始陶奉使,以宣仁后梓宫在殡,辞虏中宴设。西府奏陶不先取旨,除集贤院学士,知陈州,改集贤殿修撰,知梓州,坐元祐党落职,再谪分司衡州居住。元符三年大赦北还,提举玉局观,知邛州,复集贤殿修撰,知梓州,遂致仕,卒年七十七。

(节选自《东都事略·列传七十七·吕陶传》)

10.(3分)文中画框的部分有三处需加句读,请用黑色碳素笔在答题卡相应位置的答案标号上打“√”。

此A乃B治C乱D之E端F安G危H之I机J君K子L小M人N消O长P之Q兆R在S陛T下U察V与W不X察Y耳

11.(3分)下列对文中加粗的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.怀,此处指怀柔,是古代统治者对国内少数民族或外国采取的笼络安抚政策。

B.军,文中的“永康军”“怀安军”“广安军”之“军”都是宋代行政区域名。

C.台谏,掌建言的给事中为台官,司纠弹的御史为谏官,两者职责常常相混。

D.寝,“御史张舜民乞寝西夏封册”的“寝”不同于《六国论》中“然后得一夕安寝”之“寝”。

12.(3分)下列对文中有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.作为应试者的吕陶,在策问这一环节中,提出了有利朝廷的三“不”主张,排名却只是在第四等,这个排名让刚主政的王安石大为不快。

B.吕陶在彭州知州任上,对有着使者身份,要在州里征收茶叶税的李杞、蒲宗表达了反对意见,因此被贬,到怀安军做管商税的事。

C.朱光庭罗织罪名弹劾苏轼,吕陶上奏朝廷,认为朱光庭利用手中权力报私怨,如果听任这样的事情发生,拉帮结派的坏风气就会形成。

D.当初,吕陶奉朝廷之命出使外族,恰巧宣仁皇后死后入殓停棺以待安葬,在外族设宴盛情款待时,吕陶予以推却,可见他守礼仪。

13.(8分)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)愿陛下不惑理财之说,以慰生民。

(2)盖自太皇太后垂帘,屏黜凶邪小人,不能无憾。

14.(3分)结合文本,对吕陶的仕宦生涯做总结概括。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首词,完成下列小题。

题李次云窗竹

白居易

不用裁为鸣凤管,不须截作钓鱼竿。

千花百草凋零后,留向纷纷雪里看。

题子瞻墨竹

黄庭坚

眼入毫端写竹真,枝掀叶举是精神。

因知幻化出无像①,问取人间老斫轮②。

[注]①无像:没有画像的白纸或白绢。②老斫轮:斫轮老手。《庄子 天道》记载,轮扁是一位斫车轮的巧匠,常年操作,经验丰富。

15.(3分)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.白诗和黄诗都以“竹”为写作对象,题材虽相同,但前者是题画诗,后者是咏物诗。

B.白诗前三句“鸣凤管”“钓鱼竿”“千花百草”都是对竹的陪衬,与末句构成对比。

C.黄诗前二句写东坡墨竹神态,“写竹真”强调先从形似入手,然后再描写它的枝叶。

D.白诗“留向纷纷雪里看”与黄诗“枝掀叶举是精神”中“竹”的精神内涵并不相同。

16.(6分)这两首诗中,“竹”所起的作用并不相同,请简要分析。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,每空1分,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《劝学》中告诉我们只有广泛学习并且每天深刻反省自己的不足才能尽善尽美的句子是“__________,__________”。

(2)韩愈《师说》中“__________,__________”两句阐释了人不是一生下来就懂道理的,谁都会有疑惑,进而强调了从师的必要性。

(3)李清照《声声慢》中,词人用傍晚时分,雨打树叶来表现自己的孤独寂寞的句子是___________,____________。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成下题。

《长津湖》按照三个维度构建影片的整体框架,以中央高层召开紧急会议,做出抗美援朝保卫家园的决定作为宏观叙事视角,①_________,同时又以美军指挥官和士兵为第三角度切入,构成了三线并行的叙事结构。从微观叙事线索看,伍千里将哥哥伍百里的骨灰抱回家后,弟弟伍万里追随伍千里的脚步从军,这不仅仅是一个家庭的革命延续,同时也是不同时代的斗争精神的传承。《长津湖》展现了中国人的智慧和胆识。朝鲜战场上的美军“钢多气少”,步兵怕近战、夜战,他们离开飞机大炮的支援,战斗意志就会大减。②_________大胆地实施穿插、迂回和包围,经常将美军步兵和坦克的联系割断,经常组织小分队直捣敌人指挥所和炮兵阵地。虽然影片整体延续传统的战争片风格,③_________,使得中国历史题材影片达到一个新高度。比如,在影片的战斗戏份中,导演运用长镜头交代时间的起末,在一些场景中,又运用快切镜头,展现战争的紧张性和刻不容缓。此外,特效与演员的交互配合,使得战场上血肉纷飞的残酷性直接深刻地映入观众眼中,冲入观众心中。影片借助于电影高科技和特效技术打造战争片的视听,使得影片不仅有“细嗅蔷薇”的细腻,也充满恢宏的气势。

18.(3分)文中画横线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。

19.(4分)请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15字。

20.(4分)请从材料中提取必要的信息为电影《长津湖》拟写一则推介广告文案。要求语言表达简明、连贯、得体,不超过80字。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成下题。

《黄帝内经》提到:春三月,此谓发陈,天地俱生,万物以荣。“春困”是属于“天人相应”。气候逐渐变暖,我们就会感到头昏脑胀、身体疲乏、困倦瞌睡,难以集中精神工作。这就是我们常说的“春困”。

冬季、春季的气候变化大,人体需要有适应调整的过程。人体在寒冷的时候,皮肤通过汗腺收缩来减少体内热量的散发,从而维持人体正常体温。而春季气温回暖,皮肤和肌肉微细血管处于弛缓舒张的状态,使更多的血液流向皮肤和肌肉,①______,中枢神经系统的兴奋性刺激信息减弱,就会出现我们俗称“脑缺氧”的表现。我们的身体没有完全适应气候的变化,血管、神经调节也就不灵敏,生物钟也就不那么准了,②______。

“春困”除了与天气变化相关,③______。“白领”是“春困”的高危人群,久坐办公室,活动减少,长时间对着电脑,易出现头昏、口干、嗜睡、头颈部酸痛、眼睛发痛等现象。其次,不吃早饭易造成大脑缺氧,注意力不易集中、昏昏欲睡;而午饭吃得过饱会加重肠胃负担,也易犯困。另外,熬夜、失眠、早醒等造成日夜颠倒也会导致出现疲倦的感觉。

21.(3分)下列句子中的“是”和文中画横线句子中的“是”,用法相同的一项是( )

A.您所言极是,我们就按照您的建议来把这件事做好吧。

B.是国防战士,日日夜夜保卫着祖国,咱们才能过幸福日子。

C.这就指明,我们的会议是一个全国人民大团结的会议。

D.“不躺平,从头越”,热血青年们如是演绎着自己的青春岁月。

22.(6分)请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

材料一:

有人说,有创新精神的巨匠是在严格的规矩中施展他的创造才能的,创新精神的培有需用不断完善的严密制度作保障;有人说,创新是民族进步的灵螝。从“中国制逢”到“中国创逢”再到“中国智”,创新是推动国家发展的不竭动力。

材料二:

悬规植矩,器惟求新。“悬规植矩”出自南朝刘勰《文心雕龙》;“器惟求新”出自《尚书·盘庚》篇。两句话的意思是说我们既要坚守规矩,又要勇于创新。

以上材料触发了新时代的你怎样的联想与思考?请综合材料,联系个人和国家发展,给高二学生写一封信。

要求;选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

答案以及解析

1.答案:C

解析:“文学典型的灵魂深度与作家的灵魂深度是一样的”错。应是作家的灵魂深度决定文学典型的灵魂深度,即黑格尔说的:“一个艺术家的地位愈高,他也就愈深刻地表现出心情和灵魂的深度。”但不是二者一样。例如鲁迅与样林嫂的灵魂深度是不一样的。

2.答案:D

解析:A“文学典型因其是一种规范和高不可及的范本……而成为马克思主义典型观的应有之义”错。材料一第一段“文学典型是文学形象的高级形态之一,……马克思赞扬希腊神话时说,它们‘仍然能够给我们以艺术享受,而且就某方面说还是一种规范和高不可及的范本’,因而‘显示出永久的魅力’。显然,富于艺术魅力,也是马克思主义典型观的应有之义”,据此看出,属于张冠李戴,“一种规范和高不可及的范本”指的 是希腊神话;强加因果,前后句之间不是因果关系。B.“叛逆行为……显出其生命的张力”错。材料一第四段“林黛玉心灵的这一面,从艺术上看,无疑又增添了 她的性格的悲剧美,其性格中世俗性与非世俗性的矛盾,拓展了生命的张力,更显得有血有肉丰富多彩,而具有无穷的艺术魅力”,据此看出是“其性格中世俗性与非世俗性的矛盾,拓展了生命的张力”。C.“不会具有艺术魅力”说法过于绝对。材料一第五段“18世纪以前,典型的塑造一般还是类型化的,人物的 性格往往是单色调的”,但并未提到不具有艺术魅力。

3.答案:B

解析:材料一的观点是“典型性格的艺术魅力来自其性格的丰富性和灵魂的深度”。A.周朴园,自私、虚伪,但对鲁侍萍却又有着执着、真挚的一面,体现出人物性格的丰富性,可作为材料 一的名言论据。B.“真者,精诚之至也。不精不诚,不能动人”,意思是真诚的人,能做到十分的诚心;能打动别人,不真诚 就不能打动别人。谈的是“求真”的重要意义,不涉及典型形象的塑造问题。不能作为材料一的名言论据。C.桑迪亚哥,面对鲨鱼的攻击不屈不挠,展现出人类的自信和勇气,体现出勇敢坚毅的人物形象特征,可 作为材料一的名言论据。D.“所有的人,都是黑白相间的花斑马——好坏相间,亦好亦坏”,说出了人物形象的共性特点,可作为材料 一的名言论据。

4.答案:①举例论证。举林黛玉的性格之例,论证了典型人物的艺术魅力在于性格的丰富与多彩的观点。②引用论证。引用黑格尔的话语论证了典型人物的艺术魅力在于形象所显示的灵魂的深度的观点。

解析:

5.答案:王熙凤是具有永久魅力的文学典型。①呈现了性格和生命的丰富与多彩。一边对黛玉热辣似火,一边又语含暗示,提醒“主客”“里外”有别;既放诞无礼,又精明强干。②显示灵魂的深度。这一典型既形象符合历史和生活真实,又寄寓了作者曹雪芹对封建大家庭错综复杂的人际关系和对家族命运的深刻思考。③得益于作家对人物性格从心灵到行动进行艺术、审美的表达。

解析:

6.答案:D

解析:本题考查学生综合赏析文学作品的思想内容的能力。D.“悠闲自得”错,描写老人成功捕获鲯鳅后用海水洗手的场景,主要是凸显老人的自信和从容。故选D。

7.答案:C

解析:本题考查学生综合赏析文学作品的艺术手法的能力。C.“多样的修辞手法”错,语言以简练为特色,修辞手法并不多样,“叙事风格……热烈、典雅”错,本文叙事语言洗练含蓄,内心独白富有韵味,风格也不是热烈、典雅。故选C。

8.答案:①圣地亚哥在左手抽筋的情况下,想起了比赛,符合他此时的心理,在情节设置上有合理性;②表现圣地亚哥疲倦时,为自己增加信心;③凸显圣地亚哥刚毅顽强,永不服输的精神形象;④加大了故事容量,充实了文章内容。

解析:本题考查学生分析文章重要情节的作用的能力。①“他觉得抽筋也是对自己的羞辱,尤其是孤身一人的时候”“为了给自己打气,他想起了那次在卡萨布兰卡的一家小酒馆里,他跟一个从西恩富戈斯来的大块头黑人比手劲”圣地亚哥在左手抽筋的情况下,想起了比赛,符合他此时的心理,在情节设置上有合理性;②“为了给自己打气,他想起了那次在卡萨布兰卡的一家小酒馆里,他跟一个从西恩富戈斯来的大块头黑人比手劲”“在第一场比赛中,那个来自西恩富戈斯的黑人被他打垮了自信心”他在那场比赛中,尽管艰苦,但是最终取得了胜利,插叙了圣地亚哥比赛掰手腕的情景,表现圣地亚哥疲倦时,为自己增加信心;③“老人用足了力气,硬是把黑人的手一点点往下扳,直到落在木头桌面上。比赛从星期天早上开始,一直到下个星期一早上才结束”凸显圣地亚哥刚毅顽强,永不服输的精神形象;④插叙了圣地亚哥比赛掰手腕的情景,情节紧张,有吸引力,加大了故事容量,充实了文章内容。

9.答案:①圣地亚哥掰手腕时奋力拼搏和捕鱼时的全力以赴,体现了西方崇尚个人的战斗意识,强调个人的价值,为自我而战,为灵魂尊严而战,为人之精神而战。②苏武面对漠北环境的极度恶劣和匈奴人的威逼利诱誓死不屈,表现的是东方文化所推崇的气节和国家意识,注重坚守隐忍,自我牺牲,体现了中华民族强烈的集体意识。

解析:本题考查学生鉴赏作品的文学形象的能力。①本文插叙了圣地亚哥比赛掰手腕的情景,“老人用足了力气,硬是把黑人的手一点点往下扳,直到落在木头桌面上。比赛从星期天早上开始,一直到下个星期一早上才结束”圣地亚哥为了赢得胜利,为“冠军”荣誉而战,掰手腕时奋力拼搏;“老人费力地挪到船尾,蹲下身子,用右手和右臂拽着粗钓线,左手把鲯鳅往回拉……直到老人用木棍猛击那金闪闪的鱼头,它才颤抖一阵,纹丝不动了”捕鱼时的全力以赴。从这两个主要情节看,西方文化崇尚个人的战斗意识,是一种永不服输的精神,强调个人的价值,为自我而战,为灵魂尊严而战,为人之精神而战。②苏武是我国历史上一位著名的爱国者,他出使匈奴,被扣押十九年,含辛茹苦,受尽折磨,宁死不屈,始终忠于祖国,特别是当那些叛徒、败类来诱降他时,更表现出他那大义凛然的堂堂正气。苏武热爱祖国、坚贞不屈的优秀品质,千百年来一直受到人们的尊敬。可见,苏武表现的是东方文化所推崇的气节和国家意识,注重坚守隐忍,自我牺牲,体现了中华民族强烈的集体意识。

10.答案:FJR

解析:正确的断句为:此乃治乱之端,安危之机,君子小人消长之兆,在陛下察与不察耳。

11.答案:C

解析:司弹劾的为台官,掌建言的为谏官。D选项:寝,前者为搁置,后者为睡。

12.答案:A

解析:关于吕陶的策问等级,原文只是客观叙述,并无为他感到委屈不平的意思,故选项中“却只是”“这个排名”不正确。结合《答司马谏议书》中“为天下理财,不为征利”的话与本文联系起来考虑,吕陶的回答与王安石的主张是不合的,王安石不悦的原因就在这里。

13.答案:(1)希望皇上不被理财的学说蛊惑,来抚慰人民。(2)从太皇太后垂帘听政以来,排斥邪恶的小人,他们不可能不产生怨恨。

解析:本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。(1)“不惑”,不被………蛊惑,不被……迷惑;“生民”,人民,百姓。(2)“屏黜”,排斥,抛弃,放逐,摈弃;“憾”,怨恨。

14.答案:①关心百姓利益,关心国家的长治久安。②勇于进言,敢于弹劾不称职的官员。③仕途比较坎坷,有浮沉,有起落。

解析:①由原文“陶对策有“愿陛下不惑理财之说,以慰生民;不间老成之谋,以结公卿;不兴疆场之事,以怀夷狄之语”“陶论:‘茶园本百姓两税,土地不产五谷,惟种茶,岂可于两税之外立法,更榷其茶,如此则民困矣!““今聚敛之害虽除,而浮冗之费未节,他时所入不足以备所出,不免复过取于民矣。愿加裁省”可见,吕陶关心百姓利益,关心国家的长治久安。②由原文“陶奏日:‘台谏为天子耳目,当徇至公,不可假借事权以报私隙,轼素疾程颐,所以光庭为颐报怨,臣恐朋党之弊,自此起矣。迁左司谏,上疏论韩维援引亲旧,分布要近。方太皇太后垂帘,不宜大臣如此专恣,维出。御史张舜民乞寝西夏封册,舜民坐左迁,台谏上章营救。陶曰:‘舜民之言,实不可行。“可见,吕陶勇于进言,敢于弹劾不称职的官员。③由原文“坐责监怀安军商税。知广安军,以司门郎中召。哲宗即位,除殿中侍御史“遂为台谏所攻,除京西路转运副使,改梓州、成都府路,召为右司郎中,除起居舍人,迁中书舍人”西府奏陶不先取旨,除集贤院学士,知陈州,改集贤殿修撰,知梓州,坐元祐党落职,再谪分司衡州居住。元符三年大赦北还,提举玉局观,知邛州,复集贤殿修撰,知梓州,遂致仕”可见,吕陶仕途比较坎坷,有浮沉,有起落。

文参考译文

吕陶,字元钧,是眉州彭山人,迁居到成都,考取了进士,担任绵谷簿,又参加制科考,应秘阁考试。恰逢王安石刚主政,吕陶的对策中有“希望皇上不被理财的学说蛊惑,来抚慰人民;不限制老臣之谋,以凝聚公卿;不在边疆发动战争,来笼络夷狄”之语,对策被列入四等。安石很不高兴,只让他做了蜀州通判。当时议论撤销永康军的建置,吕陶认为永康在西山六州险要的关隘,不可撤。作彭州知州,李杞、蒲宗闵以使者身份入蜀,议定收茶叶税。吕陶说:“茶园本来属于征收百姓两税的田地,其地不生长五谷,只可种茶,岂可于两税之外立新法,再征收百姓茶叶税,如此做则人民陷入困境啊!”因此获罪被罚监管怀安军商税。管理广安军,以司门郎中的官位征召。哲宗即位,被任命为殿中侍御史,上奏说道:“蔡确、韩缜、章悖,昔日辜负先帝,今日辜负陛下,希望撤其官,以匡正朝廷。”于是这几人相继皆被撤职。分析保甲、青苗之法以及官设专卖的市场、渡口之弊端,连同其他的没有全部免除的亏欠租税,都要去除。又说:“如今急于敛取赋税的祸害虽已消除,但繁杂多余的费用未节制,从前的收入不足以满足(当下)支出,免不了再更多地敛取于民,希望加以裁减节省。”苏轼撰策问试题,朱光庭弹劾他讥讽有功业的先人,吕陶上奏说:“台谏官作为天子耳目,当谋求大公无私,不可借权力以报私怨,苏轼一向憎恶程颐,所以光庭为颐报私怨,臣担心结党营私之弊,从此生起。”调任左司谏,上奏章弹劾韩维提拔亲朋,安插在重要位置。现在太皇太后垂帘听政,大臣不宜如此专横恣肆,(于是)韩维被调出京城。御史张舜民请求搁置封赐西夏之文书,因此获罪贬官,台谏官员上奏营救。吕陶说:“舜民之言,实在不可行。”于是被台谏攻击,任京西路转运副使,改调梓州成都府路,征召做右司郎中,又任命做起居舍人,调为中书舍人。出使契丹,归来被授予给事中的官。哲宗亲理朝政,吕陶上奏说:“太皇太后保佑您,到今九年了,陛下深知始末,尊崇而报答她,都用心到极致,然而臣在此时仍然要拿(常人看来)无可疑的地方作为质疑对象,不必说而说。希望陛下听听,从太皇太后垂帘听政以来,排斥邪恶的小人,他们不可能不产生怨恨,万一如果有奸邪不正之言,在上迷惑您圣明的听闻,说太皇太后赶走旧臣,改变政事,今日陛下既然亲理国家事务,则某人可重新起用,某政策应该重新实施,这些都是治乱之开始,安危的关键,君子小人盛衰之征兆,这就在于陛下明察与不明察了。”当初,吕陶奉朝廷之命出使外族,因为宣仁皇后死后入殓停棺以待安葬,吕陶推却了外族的设宴款待。西府枢密使上奏告吕陶不预先获取皇帝的命令,他做集贤院学士,管理陈州,又改为集贤殿修撰,管理梓州,因被归入元祜党获罪丢官,接着降职并调往边远的衡州。元符三年大赦时回到北边,做玉局观提举,管理邛州,恢复集贤殿修撰之职,管理梓州,于是辞去官职,死时七十七岁。

(节选自《东都事略·列传七十七·吕陶传》)

15.答案:A

解析:两首诗虽然都是以竹为写作对象,但题材并不相同:白诗题咏的是“窗竹”,是咏物诗;黄诗题咏的是苏轼的画作“墨竹”,是题画诗。

16.答案:①白诗托物言志(借竹写志),表面写竹,实际写人,表达了诗人对高洁孤傲、坚贞不屈精神品质的向往和追求;

②黄诗借物抒情,诗中的画中之竹形神兼备,展现了苏轼高超的绘画技艺,表达了诗人对画家精深造诣的赞美之情。

解析:

17.答案:君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣

答案:人非生而知之者,孰能无惑

答案:梧桐更兼细雨;到黄昏点点滴滴

解析:本题考查默写常见的名句名篇的能力。古诗文默写要做到以下几点:准确无误地背诵和记忆,背写时不添字,不掉字,不写错别字。

18.答案:影片借助电影高科技和特效技术打造战争片的视听奇观,不仅充满恢宏的气势,也有“细嗅蔷薇”的细腻。

解析:画线句子有三处错误:“借助于……的视听”句式杂糅,可改为“借助……的视听奇观”;滥用介词“使得”,导致主语残缺,可删去“使得影片”;语序不当,“不仅……也”是递进关系,应先是“充满恢宏的气势”,再是“‘细嗅蔷薇’的细腻”。故句子可修改为:影片借助电影高科技和特效技术打造战争片的视听奇观,不仅充满恢宏的气势,也有“细嗅蔷薇”的细腻。

19.答案:①以基层战事情况为微观视角;②志愿军则大胆地实施近战、夜战;③但是在技术层面

解析:根据第一空前后语境“做出抗美援朝保卫家园的决定作为宏观叙事视角”“从微观叙事线索看”可知,第一处可填“以基层战事情况为微观视角”;根据第二空前面语境“朝鲜战场上的美军‘钢多气少’,步兵怕近战、夜战,他们离开飞机大炮的支援,战斗意志就会大减”可知,第二空填“志愿军则大胆地实施近战、夜战”;根据第三空前面“虽然影片整体延续传统的战争片风格”及后文“影片借助于电影高科技和特效技术打造战争片的视听”可知,第三空填“但是在技术层面”。

20.答案:电影《长津湖》采用三线并行的结构,展现中国人的智慧和胆识,展示红色基因在中国军人中的传承,达到中国历史题材影片的新高度,是为了展现中国人伟大的抗美援朝精神而拍摄的电影。

解析:题干要求从材料中提取必要的信息为电影《长津湖》拟写一则推介广告文案,根据材料中“《长津湖》按照三个维度构建影片的整体框架”“抗美援朝保卫家园的决定作为宏观叙事视角,同时又以美军指挥官和士兵为第三角度切入,构成了三线并行的叙事结构”“从微观叙事线索看,伍千里将哥哥伍百里的骨灰抱回家后,弟弟伍万里追随伍千里的脚步从军,这不仅仅是一个家庭的革命延续,同时也是不同时代的斗争精神的传承。《长津湖》展现了中国人的智慧和胆识。”“使得中国历史题材影片达到一个新高度”等信息,我们可以拟写这样一则推介广告文案:电影《长津湖》采用三线并行的结构,展现中国人的智慧和胆识,展示红色基因在中国军人中的传承,达到中国历史题材影片的新高度,是为了展现中国人伟大的抗美援朝精神而拍摄的电影。

21.答案:C

解析:原文中的“是”表示判断。A项中的“是”为形容词,正确,合理;B项,加重语气;C项,表判断;D项,指示代词。

22.答案:①流入大脑的血液就减少;②于是出现“春困”的现象;③还与工作(运动)、饮食、睡眠等因素有关。

解析:第①处,根据前文“使更多的血液流向皮肤和肌肉”,后文“出现我们俗称‘脑缺氧’”,可知当填写“进入大脑的血液减少”等相关内容;第②处,总结句,前文在讲“春困”产生的原因;第③处,前文讲“除了与天气变化相关”,后文提到工作(运动)、饮食、睡眠三个方面,故填“还与工作(或运动)、饮食、睡眠、运动等有关”。

23.解析:【写作提示】坚守规矩与勇于创新是一个永恒的话题。材料一是说创新需建立在既定的规矩之上。巨匠于规矩中寻求突破,于创新中铸就辉煌;坚守规矩,社会得以进步;勇于创新,民族得以延续。不论是个人发展,还是国家富强、民族复兴,都需要在坚守规矩的基础上寻求突破,不断创新。材料二是说应该辩证地看待“创新”和“规矩”。创新和规矩不是矛盾对立的,而是紧密联系,辩证统一的。规矩是基础,创新是目的。当然,规矩不是一成不变的,要随时而变,因世而迁,不断完善。“新时代的你”“给高二学生写一封信”,具有一定的指向性,学生需注意文体,关注对象,思考个人的守矩、创新与国家、民族发展的深刻关联。

解析:①辩证看待规矩和创新的关系。②规矩是基础,创新是目的。③规矩要随时而变、因世而迁,才能打下新的创新基础。注意:考生需辩证看待两者之间的关系。只谈规矩,或者只谈创新都属于偏题。学生作文书信体格式不对,无对话意识应酌情扣分。

同课章节目录