沪教版(五四学制)数学六年级上册 3.5 百分比的应用 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 沪教版(五四学制)数学六年级上册 3.5 百分比的应用 教案(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 160.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课题: 3.5 百分比的应用(4)

章节名称 比和比例 计划学时 1

学生分析 知识基础 学生刚学过百分数知识,总体上掌握得较好,所以学生较容易接受,学生对储蓄、保险、纳税知识了解非常少,应做好课前准备。 解决问题的能力 同学之间的相互质疑,解疑的能力有一定的水平。但学生在分析信息、处理信息的能力较薄弱,从数学的角度提出问题、理解问题和解决问题的能力不强。

教学目标 知识与技能: 学生初步了解有关利息的初步知识,理解本金、利息和利率的含义。

过程与方法: 掌握利息的计算方法,会正确计算和利息有关的问题。

情感态度与价值观: 学生明白储蓄的意义,培育其初步的应用意识和解决问题的能力。

教学重点 正确地计算和利息有关的问题。

教学难点 理解本金、利率,利息以及税后本息和等的含义。

教学设计思路 本节课的设计充分利用学生已有的生活经验,引导学生把所学的数学知识应用到现实中去,去体会数学在现实生活中的应用价值”。数学只有与学生生活相联系才能显得真实和精彩。本着这样的理念,所以在课堂设计中利求从学生的实际出发,在课堂中充分让学生“做主”,通过学生积极参与数学活动、独立思考、合作交流、自主地发现掌握本金、利息和利率含义,体会在银行存款时利息的计算方式,从而激发学生学习数学的积极性和学好数学、用好数学的自信心。

信息技术应用分析

知识点 学 媒体内容与形式 使用方法 使用效果

利息问题的学习 理解 PPT 多媒体

利息问题的计算 掌握 作业图片 手机投屏

教学过程

教学环节 教学 内容 时间 教师活动 学生活动 设计意图

一、 创设情境,引入课题 1.老师有五千元暂时不用,放在家里又觉得不太安全,哪位同学帮老师想个办法,如何更好的处理这笔钱?把钱存入银行有什么好处呢? 2分钟 问: (1)如何更好的处理这笔钱? (2)把钱存入银行有什么好处呢? 学生回答后板书课题:百分数的应用(四)——利息。 预设:1.学生回答银行,出示银行的照片。 学生回答获得利息,引出本节课学习内容。 使学生明白储蓄的第一个好处“安全”,储蓄的第二个好处“获得利息”

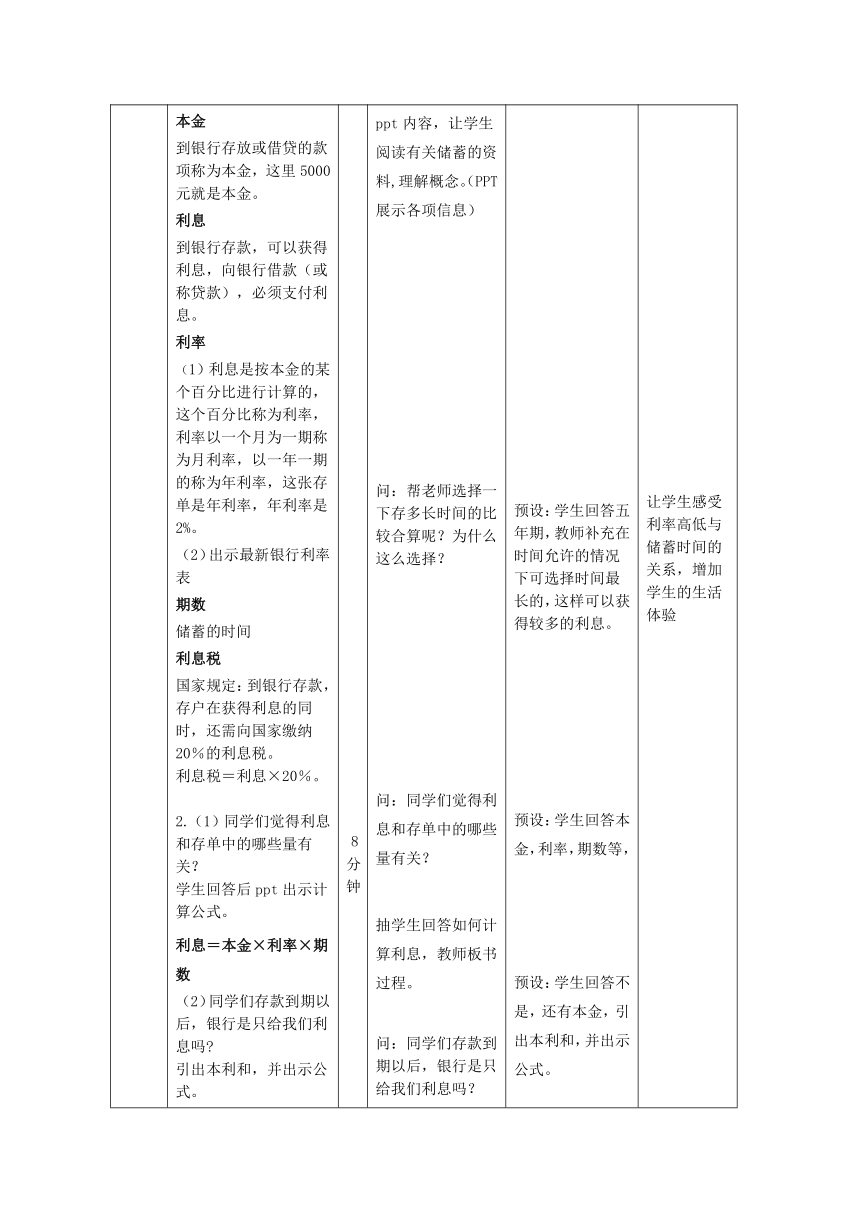

二、探索交流,解决问题 1.课件出示一张存款单。银行向老师提供了一种存款方案,请同学们观察一下这张存单,你从中得到了哪些有价值的信息? 本金 到银行存放或借贷的款项称为本金,这里5000元就是本金。 利息 到银行存款,可以获得利息,向银行借款(或称贷款),必须支付利息。 利率 (1)利息是按本金的某个百分比进行计算的,这个百分比称为利率,利率以一个月为一期称为月利率,以一年一期的称为年利率,这张存单是年利率,年利率是2%。 (2)出示最新银行利率表 期数 储蓄的时间 利息税 国家规定:到银行存款,存户在获得利息的同时,还需向国家缴纳20%的利息税。 利息税=利息×20%。 2.(1)同学们觉得利息和存单中的哪些量有关? 学生回答后ppt出示计算公式。 利息=本金×利率×期数 (2)同学们存款到期以后,银行是只给我们利息吗 引出本利和,并出示公式。 本息和=本金+利息 (3)根据以上的公式,我们如何求得本利和? (4)现在同学们算出了老师应得的本利和,但实际上老师并不能得到你们算出的本利和,你们知道为什么吗? (5)学生回答后出示公式。 税后利息=利息-利息×20% =利息×(1-20%) 税后本息和=本金+税后利息 3.详细了解利息的计算方法 银行向老师推荐了几种不同的存款方式,请学生观察这三张存单, 4.从三张图中选择一张存款单计算 5.老师想要买一辆车,打算向银行贷款十万元,年利率为5%,借期五年,能不能帮老师计算一下到期后需要给银行多少利息呢? 5分钟 8分钟 5分钟 6分钟 5分钟 问:请同学们观察一下这张存单,你从中得到了哪些有价值的信息? 教师根据学生获得的信息依次展示ppt内容,让学生阅读有关储蓄的资料,理解概念。(PPT展示各项信息) 问:帮老师选择一下存多长时间的比较合算呢?为什么这么选择? 问:同学们觉得利息和存单中的哪些量有关? 抽学生回答如何计算利息,教师板书过程。 问:同学们存款到期以后,银行是只给我们利息吗? 抽学生回答如何计算本利和,教师板书过程。 问:你们知道为什么吗? 问: (1)有什么相同的地方 有什么不同的地方 (2)利息的多少与什么有关? (3)月利率与年利率有何不同? 问:存期三年以年利率存款的期数是多少?那以月利率呢? (5)月利率和年利率如何区分? 教师巡视,选取部分学生作业,拍摄学生解题过程图片上传; 税后利息的计算建议学生用分步列式计算,先求出税前利息,再求税后利息; 在计算利息时要注意,储蓄时间和年利率要相对应。 有学生计算了税后利息,教师解释贷款是付给银行的钱,不需要扣除利息税 预设:学生提出获得的信息,利息、本金、利率、存期等。 预设:学生回答五年期,教师补充在时间允许的情况下可选择时间最长的,这样可以获得较多的利息。 预设:学生回答本金,利率,期数等, 预设:学生回答不是,还有本金,引出本利和,并出示公式。 预设:引导学生回忆起利息税。 预设:学生回答储户姓名、存款日期相同等,本金,期数,利率不同。 预设:利息的多少与利率、本金以及期数有关。 预设:学生回答月利率是以月为计息周期计算的利息,年利率是以年为计息周期计算的利息。 预设:学生回答年利率存期为3期,月利率存期为36期。 预设:通过学生举例说明,通过不同利率类型的区分,强调两者的区别,利率类型与储蓄时间要相匹配。 学生自己独立计算存款单,同桌间相互检查; 学生板书,规范解题步骤。 大部分学生都能完成,个别学生错误的让他交流一下错误原因。 出示一张真实的存款单,给学生一种真实的感觉,从而让学生更加体验到数学的价值。 让学生感受利率高低与储蓄时间的关系,增加学生的生活体验 在引导学生探究学习的过程中,弄清“利息”的初步知识,知道“本金、利息、时间、利率”的关系,巧妙突破教学难点。让学生运用所学知识解决实际问题,在解决实际问题的同时,提高学生灵活运用知识的能力。 通过一道例题,巩固对于本节课所学的知识,继续巩固对公式的理解,并规范学生的书写。

三、参与实践,内化体验 1.我会存钱了。 (1)下发一张空白存款单,请同学们观察每人手中空白存款凭证,春节到了大家想把压岁钱存到银行吗? (2)ppt出示现行银行储蓄的利率表,计算同桌的存款到期时能得到利息多少元? 5分钟 教师巡视,及时给与帮助。 学生填写存款单。仔细想好:准备存入多少钱?存期多长? (2)交流自己的填写结果(媒体展示)。 模拟存钱活动,让学生自主实践操作,加深对知识的理解。

四、全课总结,畅谈收获 1、这节课我们学习了什么?能谈谈你的收获吗? 2分钟 教师及时总结 学生畅谈收获 总结本节课所学知识。

五、作业布置 1.练习册P42 15-18 2.和爸爸妈妈一起去银行存款,计算一下到期利息,将计算方法与爸爸妈妈交流一下。 1分钟 要求学生去亲自实践,体验储蓄的过程,培养了学生良好的生活习惯和利用知识解决问题的能力。

教学流程

教 学 过 程 流 程 图

教学设计说明

一、说教材 (一)说教学内容 利息是安排在沪教版第三单元第五节的第四课时,是在学生学过分数应用题的解答和百分数的意义的基础上进行教学,通过“利息”的教学使学生了解一些有关利息和利率的含义,会利用利息的计算公式进行一些有关利息的简单计算。 (二)教学目标 根据数学课程标准与本课教材特点以及学生学情和设计理念,结合学生实际情况制定以下教学目标。 1.使学生初步了解有关利息的初步知识,理解本金、利息和利率的含义。 2.掌握利息的计算方法,会正确计算存款利息。 3.使学生明白储蓄的意义,培育其初步的应用意识和解决问题的能力。 (三)教学重点难点 重点:理解本金、利率和利息的含义正确地计算利息。 难点:正确地计算利息。 (四)设计理念 本节课的设计充分利用学生已有的生活经验,引导学生把所学的数学知识应用到现实中去,去体会数学在现实生活中的应用价值”。数学只有与学生生活相联系才能显得真实和精彩。本着这样的理念,所以在课堂设计中利求从学生的实际出发,在课堂中充分让学生“做主”,通过学生积极参与数学活动、独立思考、合作交流、自主地发现掌握本金、利息和利率含义,体会在银行存款时利息的计算方式,从而激发学生学习数学的积极性和学好数学、用好数学的自信心。 二、说学生 1.学生基础较差,两极分化严重。 2.学生对储蓄、纳税知识了解非常少。 3.学生在分析信息、处理信息的能力较薄弱,从数学的角度提出问题、理解问题和解决问题的能力不强。 三、说教法 教学的目的是帮助每一位学生进行有效的学习,使每一位学生都能得到充分的发展。因此,教学的方式应当服务于学生的学习方式。科学合理的教学法能使教学效果事半功倍,达到教与学的和谐完美的统一。基于此,我准备采用引导法,充分发挥教师的主导作用。 四、说学法 把“学习的主动权还给学生”,“数学来源于生活,又应用于生活”倡导“自主合作探究”的学习方式。 五、说教学过程 1.课的开始向学生提出求助,这种以谈话方式导入,为学生创设真实的生活情境,不仅让学生感觉到亲切,而且从课的开始就让学生感受到数学与生活的密切联系。起到了开动思维的作用,使学生乐于参与数学活动。 2.阅读有关储蓄的资料,理解概念,学生通过阅读充分感知储蓄的益处之后,主动进行介绍,在不知不觉中学到了知识,体会到了数学就在我们身边。 3.通过展示几张不同的存款单,由存款情境与学生交流存款方式,引出年利率、利息等问题,又通过实例让学生探索如何计算利息并抛出利息税的问题,引发新的一轮对利息税和税后利息计算的互动交流,探索出计算方法。 4.让学生自己填一张存款单,模拟存钱活动,让学生自主实践操作,加深对知识的理解,培养学生运用数学方法的能力,提高学生实际应用能力。 六、说作业 第一个作业设计巩固学生本节课所学知识。 第二个作业要求学生去亲自实践,体验储蓄的过程,培养了学生良好的生活习惯和利用知识解决问题的能力。

章节名称 比和比例 计划学时 1

学生分析 知识基础 学生刚学过百分数知识,总体上掌握得较好,所以学生较容易接受,学生对储蓄、保险、纳税知识了解非常少,应做好课前准备。 解决问题的能力 同学之间的相互质疑,解疑的能力有一定的水平。但学生在分析信息、处理信息的能力较薄弱,从数学的角度提出问题、理解问题和解决问题的能力不强。

教学目标 知识与技能: 学生初步了解有关利息的初步知识,理解本金、利息和利率的含义。

过程与方法: 掌握利息的计算方法,会正确计算和利息有关的问题。

情感态度与价值观: 学生明白储蓄的意义,培育其初步的应用意识和解决问题的能力。

教学重点 正确地计算和利息有关的问题。

教学难点 理解本金、利率,利息以及税后本息和等的含义。

教学设计思路 本节课的设计充分利用学生已有的生活经验,引导学生把所学的数学知识应用到现实中去,去体会数学在现实生活中的应用价值”。数学只有与学生生活相联系才能显得真实和精彩。本着这样的理念,所以在课堂设计中利求从学生的实际出发,在课堂中充分让学生“做主”,通过学生积极参与数学活动、独立思考、合作交流、自主地发现掌握本金、利息和利率含义,体会在银行存款时利息的计算方式,从而激发学生学习数学的积极性和学好数学、用好数学的自信心。

信息技术应用分析

知识点 学 媒体内容与形式 使用方法 使用效果

利息问题的学习 理解 PPT 多媒体

利息问题的计算 掌握 作业图片 手机投屏

教学过程

教学环节 教学 内容 时间 教师活动 学生活动 设计意图

一、 创设情境,引入课题 1.老师有五千元暂时不用,放在家里又觉得不太安全,哪位同学帮老师想个办法,如何更好的处理这笔钱?把钱存入银行有什么好处呢? 2分钟 问: (1)如何更好的处理这笔钱? (2)把钱存入银行有什么好处呢? 学生回答后板书课题:百分数的应用(四)——利息。 预设:1.学生回答银行,出示银行的照片。 学生回答获得利息,引出本节课学习内容。 使学生明白储蓄的第一个好处“安全”,储蓄的第二个好处“获得利息”

二、探索交流,解决问题 1.课件出示一张存款单。银行向老师提供了一种存款方案,请同学们观察一下这张存单,你从中得到了哪些有价值的信息? 本金 到银行存放或借贷的款项称为本金,这里5000元就是本金。 利息 到银行存款,可以获得利息,向银行借款(或称贷款),必须支付利息。 利率 (1)利息是按本金的某个百分比进行计算的,这个百分比称为利率,利率以一个月为一期称为月利率,以一年一期的称为年利率,这张存单是年利率,年利率是2%。 (2)出示最新银行利率表 期数 储蓄的时间 利息税 国家规定:到银行存款,存户在获得利息的同时,还需向国家缴纳20%的利息税。 利息税=利息×20%。 2.(1)同学们觉得利息和存单中的哪些量有关? 学生回答后ppt出示计算公式。 利息=本金×利率×期数 (2)同学们存款到期以后,银行是只给我们利息吗 引出本利和,并出示公式。 本息和=本金+利息 (3)根据以上的公式,我们如何求得本利和? (4)现在同学们算出了老师应得的本利和,但实际上老师并不能得到你们算出的本利和,你们知道为什么吗? (5)学生回答后出示公式。 税后利息=利息-利息×20% =利息×(1-20%) 税后本息和=本金+税后利息 3.详细了解利息的计算方法 银行向老师推荐了几种不同的存款方式,请学生观察这三张存单, 4.从三张图中选择一张存款单计算 5.老师想要买一辆车,打算向银行贷款十万元,年利率为5%,借期五年,能不能帮老师计算一下到期后需要给银行多少利息呢? 5分钟 8分钟 5分钟 6分钟 5分钟 问:请同学们观察一下这张存单,你从中得到了哪些有价值的信息? 教师根据学生获得的信息依次展示ppt内容,让学生阅读有关储蓄的资料,理解概念。(PPT展示各项信息) 问:帮老师选择一下存多长时间的比较合算呢?为什么这么选择? 问:同学们觉得利息和存单中的哪些量有关? 抽学生回答如何计算利息,教师板书过程。 问:同学们存款到期以后,银行是只给我们利息吗? 抽学生回答如何计算本利和,教师板书过程。 问:你们知道为什么吗? 问: (1)有什么相同的地方 有什么不同的地方 (2)利息的多少与什么有关? (3)月利率与年利率有何不同? 问:存期三年以年利率存款的期数是多少?那以月利率呢? (5)月利率和年利率如何区分? 教师巡视,选取部分学生作业,拍摄学生解题过程图片上传; 税后利息的计算建议学生用分步列式计算,先求出税前利息,再求税后利息; 在计算利息时要注意,储蓄时间和年利率要相对应。 有学生计算了税后利息,教师解释贷款是付给银行的钱,不需要扣除利息税 预设:学生提出获得的信息,利息、本金、利率、存期等。 预设:学生回答五年期,教师补充在时间允许的情况下可选择时间最长的,这样可以获得较多的利息。 预设:学生回答本金,利率,期数等, 预设:学生回答不是,还有本金,引出本利和,并出示公式。 预设:引导学生回忆起利息税。 预设:学生回答储户姓名、存款日期相同等,本金,期数,利率不同。 预设:利息的多少与利率、本金以及期数有关。 预设:学生回答月利率是以月为计息周期计算的利息,年利率是以年为计息周期计算的利息。 预设:学生回答年利率存期为3期,月利率存期为36期。 预设:通过学生举例说明,通过不同利率类型的区分,强调两者的区别,利率类型与储蓄时间要相匹配。 学生自己独立计算存款单,同桌间相互检查; 学生板书,规范解题步骤。 大部分学生都能完成,个别学生错误的让他交流一下错误原因。 出示一张真实的存款单,给学生一种真实的感觉,从而让学生更加体验到数学的价值。 让学生感受利率高低与储蓄时间的关系,增加学生的生活体验 在引导学生探究学习的过程中,弄清“利息”的初步知识,知道“本金、利息、时间、利率”的关系,巧妙突破教学难点。让学生运用所学知识解决实际问题,在解决实际问题的同时,提高学生灵活运用知识的能力。 通过一道例题,巩固对于本节课所学的知识,继续巩固对公式的理解,并规范学生的书写。

三、参与实践,内化体验 1.我会存钱了。 (1)下发一张空白存款单,请同学们观察每人手中空白存款凭证,春节到了大家想把压岁钱存到银行吗? (2)ppt出示现行银行储蓄的利率表,计算同桌的存款到期时能得到利息多少元? 5分钟 教师巡视,及时给与帮助。 学生填写存款单。仔细想好:准备存入多少钱?存期多长? (2)交流自己的填写结果(媒体展示)。 模拟存钱活动,让学生自主实践操作,加深对知识的理解。

四、全课总结,畅谈收获 1、这节课我们学习了什么?能谈谈你的收获吗? 2分钟 教师及时总结 学生畅谈收获 总结本节课所学知识。

五、作业布置 1.练习册P42 15-18 2.和爸爸妈妈一起去银行存款,计算一下到期利息,将计算方法与爸爸妈妈交流一下。 1分钟 要求学生去亲自实践,体验储蓄的过程,培养了学生良好的生活习惯和利用知识解决问题的能力。

教学流程

教 学 过 程 流 程 图

教学设计说明

一、说教材 (一)说教学内容 利息是安排在沪教版第三单元第五节的第四课时,是在学生学过分数应用题的解答和百分数的意义的基础上进行教学,通过“利息”的教学使学生了解一些有关利息和利率的含义,会利用利息的计算公式进行一些有关利息的简单计算。 (二)教学目标 根据数学课程标准与本课教材特点以及学生学情和设计理念,结合学生实际情况制定以下教学目标。 1.使学生初步了解有关利息的初步知识,理解本金、利息和利率的含义。 2.掌握利息的计算方法,会正确计算存款利息。 3.使学生明白储蓄的意义,培育其初步的应用意识和解决问题的能力。 (三)教学重点难点 重点:理解本金、利率和利息的含义正确地计算利息。 难点:正确地计算利息。 (四)设计理念 本节课的设计充分利用学生已有的生活经验,引导学生把所学的数学知识应用到现实中去,去体会数学在现实生活中的应用价值”。数学只有与学生生活相联系才能显得真实和精彩。本着这样的理念,所以在课堂设计中利求从学生的实际出发,在课堂中充分让学生“做主”,通过学生积极参与数学活动、独立思考、合作交流、自主地发现掌握本金、利息和利率含义,体会在银行存款时利息的计算方式,从而激发学生学习数学的积极性和学好数学、用好数学的自信心。 二、说学生 1.学生基础较差,两极分化严重。 2.学生对储蓄、纳税知识了解非常少。 3.学生在分析信息、处理信息的能力较薄弱,从数学的角度提出问题、理解问题和解决问题的能力不强。 三、说教法 教学的目的是帮助每一位学生进行有效的学习,使每一位学生都能得到充分的发展。因此,教学的方式应当服务于学生的学习方式。科学合理的教学法能使教学效果事半功倍,达到教与学的和谐完美的统一。基于此,我准备采用引导法,充分发挥教师的主导作用。 四、说学法 把“学习的主动权还给学生”,“数学来源于生活,又应用于生活”倡导“自主合作探究”的学习方式。 五、说教学过程 1.课的开始向学生提出求助,这种以谈话方式导入,为学生创设真实的生活情境,不仅让学生感觉到亲切,而且从课的开始就让学生感受到数学与生活的密切联系。起到了开动思维的作用,使学生乐于参与数学活动。 2.阅读有关储蓄的资料,理解概念,学生通过阅读充分感知储蓄的益处之后,主动进行介绍,在不知不觉中学到了知识,体会到了数学就在我们身边。 3.通过展示几张不同的存款单,由存款情境与学生交流存款方式,引出年利率、利息等问题,又通过实例让学生探索如何计算利息并抛出利息税的问题,引发新的一轮对利息税和税后利息计算的互动交流,探索出计算方法。 4.让学生自己填一张存款单,模拟存钱活动,让学生自主实践操作,加深对知识的理解,培养学生运用数学方法的能力,提高学生实际应用能力。 六、说作业 第一个作业设计巩固学生本节课所学知识。 第二个作业要求学生去亲自实践,体验储蓄的过程,培养了学生良好的生活习惯和利用知识解决问题的能力。