沪教版(五四学制)数学七年级下册 14.2 三角形的内角和 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 沪教版(五四学制)数学七年级下册 14.2 三角形的内角和 教案(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-19 14:23:27 | ||

图片预览

文档简介

14.2(2)三角形的内角和

教学目标:知道三角形的外角及外角和的含义。探索并归纳出三角形的外角性质及三角形的外角和,能运用三角形外角的性质进行简单的说理计算和几何推理,感受说理的必要性,初步形成推理论证能力。在探究三角形外角性质的过程中,积累几何学习的经验,体会几何说理的重要意义,初步提高数学思维的品质。

教学重点:三角形外角性质的探索及运用

教学难点:三角形外角性质及外角和性质的推导

教学过程:

教师设计 设计意图

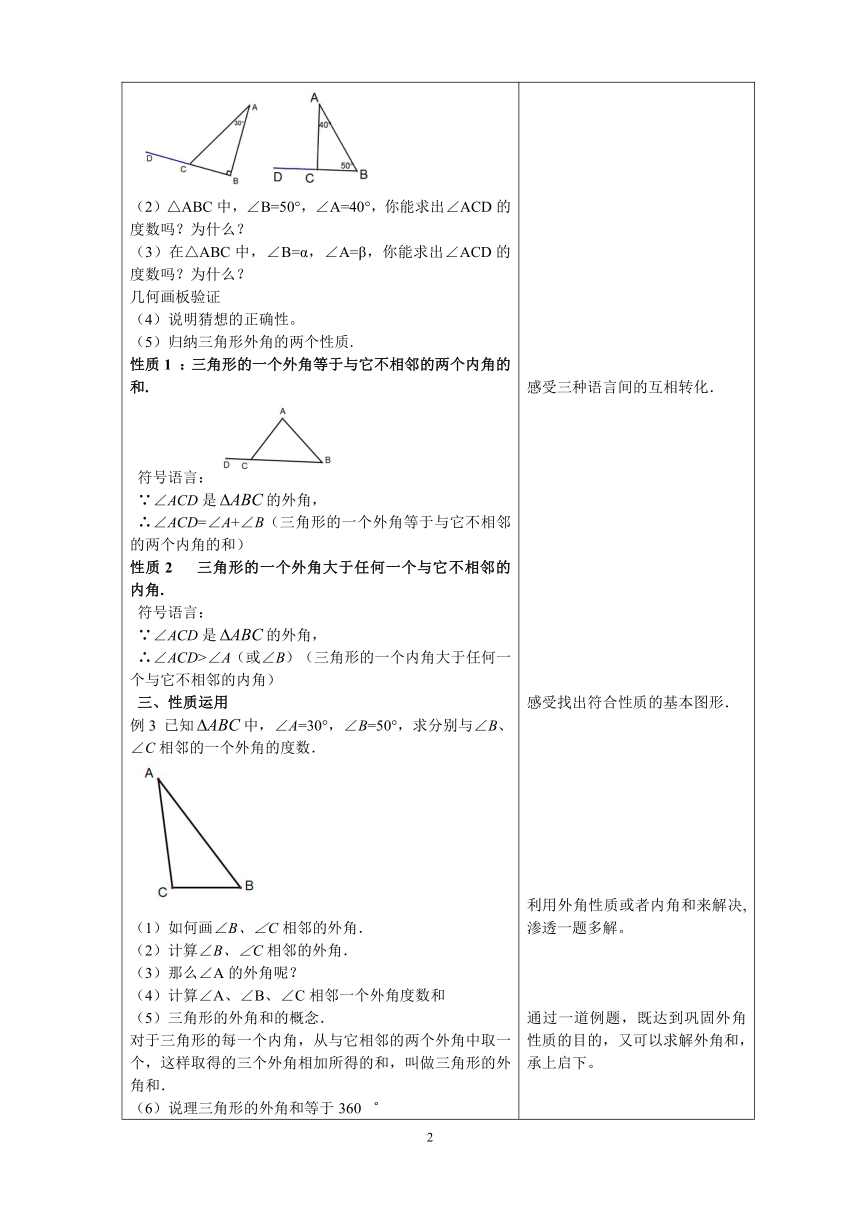

复习引入梳理已学习过的三角形的元素及元素之间的关系二、探究新知1、感受外角与内角的位置关系 延长BC至点D,形成与∠ACD,思考∠ACD与∠ACB怎样的位置关系?2、归纳三角形外角的概念我们把三角形一个内角的邻补角称为三角形的一个外角.3、动手操作,画出三角形的所有外角4、思考:三角形的外角与相邻的内角有怎样的数量关系? 5、概念辨析:下图中∠1是三角形的外角吗? 如果是,说明∠1是哪个三角形的外角。 6、探究外角性质:三角形的一个外角与内角有怎样的数量关系呢?①定义:与相邻的内角互为邻补角②与不相邻的两个内角的数量关系(1)如图,△ABC中,∠B=90°,∠A=30°,你能求出∠ACD的度数吗?为什么? (2)△ABC中,∠B=50°,∠A=40°,你能求出∠ACD的度数吗?为什么?(3)在△ABC中,∠B=α,∠A=β,你能求出∠ACD的度数吗?为什么?几何画板验证(4)说明猜想的正确性。(5)归纳三角形外角的两个性质.性质1 :三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和.符号语言:∵∠ACD是的外角,∴∠ACD=∠A+∠B(三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和)性质2 三角形的一个外角大于任何一个与它不相邻的内角.符号语言:∵∠ACD是的外角,∴∠ACD>∠A(或∠B)(三角形的一个内角大于任何一个与它不相邻的内角)三、性质运用例3 已知中,∠A=30°,∠B=50°,求分别与∠B、∠C相邻的一个外角的度数.(1)如何画∠B、∠C相邻的外角.(2)计算∠B、∠C相邻的外角.(3)那么∠A的外角呢?(4)计算∠A、∠B、∠C相邻一个外角度数和 (5)三角形的外角和的概念.对于三角形的每一个内角,从与它相邻的两个外角中取一个,这样取得的三个外角相加所得的和,叫做三角形的外角和.(6)说理三角形的外角和等于360゜例4:已知∠BAC=70°,D是△ABC的边上的一点,且∠CAD=∠C,∠ADB=80°,求(1)∠C的度数; (2)∠B的度数.先思考,集体交流分析,课后完成书写 四、课堂小结1、学习的内容2、性质形成的一般过程3、完善章节梳理 本节课的重要地位,明确学习外角的必要性由三角形的外角的形让学生观察,感受外角和内角的关系.培养学生几何语言归纳能力.经历从特殊到一般,从具体到抽象的过程,为性质的形成提供直观上的感悟。启发学生归纳,使性质完善.感受三种语言间的互相转化.感受找出符合性质的基本图形.利用外角性质或者内角和来解决,渗透一题多解。通过一道例题,既达到巩固外角性质的目的,又可以求解外角和,承上启下。渗透分解与组合的图形思想.对知识点进行梳理,明确整章的地位和作用。

分层作业 设计意图

A组1. 如图,求、、的度数2. 如图,,,,求的度数. 巩固外角的性质

B组1.如图,已知,,,求的度数.2.如图,在中,,是边上的高,是边上的高,求、、的度数. 合理利用内角和与外角性质求解角的度数

“三角形”在现实生活中随处可见,应用非常广泛,它是学生非常熟悉的一种图形,在小学已经有所认识。本节课是继“平行线的性质和判定”、“三角形的有关概念”、“三角形的内角和”之后的一个学习内容,它是在学生掌握了平行线性质与判定,又学习了三角形的内角和为180°,具备有初步的观察、操作、推理等活动经验的基础上对三角形外角和外角性质系统的研究,是前面所学知识的延伸和概括,又是后续阶段继续学习全等三角形必备的知识。因此本节课的重点:理解外角的概念,探索归纳外角的性质,并能运用外角的性质求解角的度数。

本节课以“操作观察——合作探究——简单运用”的模式展开教学活动。以动手操作、几何画板验证、说理验证、小组交流相结合的形式,由感性到理性,自主建构新的知识框架,以促进学生的全面发展。具体设计如下:

1.首尾呼应, 知识的“分”与“合”相结合

本节课乍一看来,似乎仅仅是三角形中研究”角“的一个分节,其实与整章的内容都是息息相关的,因此本节课先分后总,梳理本节课的前后联系,以及三角形一章的知识网络。引入部分根据本节课的前后知识,尤其是三角形的初步学习,梳理本章的单元内容,明确三角形已经学习的元素与元素之间的关系,本节课学习之后,三角形的边与边之间的关系,角与角之间的关系已经明朗化,后面还会继续学习边角之间具备几个元素可以画三角形以及说明全等,引出三角形学习的重要意义,激发学习兴趣,体会知识的分与合。

2、探究学习,实验操作与信息技术相结合

学生对未知的事物总是充满着好奇,而对于去探索未知的事物更有兴趣,可设置一些问题,让学生自己去探索,总结规律。为了达成这一目标,在新课引入部分采用学生实验与信息技术相结合,加强实验探究活动,首先通过一道外角的求解,让生感悟外角和内角的数量关系,几何画板改变图形和度数进一步猜想,后推广到一般说理验证,让学生充分探究,关注学生的实验能力、独立思考、自主探究的能力。

3.体会推理,直观感知与理性思考相结合

七年级学生处于实验几何向论证几何过渡的起始阶段,要开始培养学生的画图能力、几何语言及符号的转换能力和推理能力,为今后几何的学习打好基础。因此本节课让学生充分经历从特殊到一般的感悟过程,在实验的基础上,归纳结论。本节课为探究外角性质做了良好的铺设,先从一个具体实例的外角的求解,到几何画板变化角度后的外角的求解,再到两个角度用字母表示的后外角的求解,然后到说理,最后用文字语言归纳外角性质,结合图形用符号语言书写,有机的渗透逻辑推理的方法,让学生在直观感知的基础上进行理性思考。

PAGE

1

教学目标:知道三角形的外角及外角和的含义。探索并归纳出三角形的外角性质及三角形的外角和,能运用三角形外角的性质进行简单的说理计算和几何推理,感受说理的必要性,初步形成推理论证能力。在探究三角形外角性质的过程中,积累几何学习的经验,体会几何说理的重要意义,初步提高数学思维的品质。

教学重点:三角形外角性质的探索及运用

教学难点:三角形外角性质及外角和性质的推导

教学过程:

教师设计 设计意图

复习引入梳理已学习过的三角形的元素及元素之间的关系二、探究新知1、感受外角与内角的位置关系 延长BC至点D,形成与∠ACD,思考∠ACD与∠ACB怎样的位置关系?2、归纳三角形外角的概念我们把三角形一个内角的邻补角称为三角形的一个外角.3、动手操作,画出三角形的所有外角4、思考:三角形的外角与相邻的内角有怎样的数量关系? 5、概念辨析:下图中∠1是三角形的外角吗? 如果是,说明∠1是哪个三角形的外角。 6、探究外角性质:三角形的一个外角与内角有怎样的数量关系呢?①定义:与相邻的内角互为邻补角②与不相邻的两个内角的数量关系(1)如图,△ABC中,∠B=90°,∠A=30°,你能求出∠ACD的度数吗?为什么? (2)△ABC中,∠B=50°,∠A=40°,你能求出∠ACD的度数吗?为什么?(3)在△ABC中,∠B=α,∠A=β,你能求出∠ACD的度数吗?为什么?几何画板验证(4)说明猜想的正确性。(5)归纳三角形外角的两个性质.性质1 :三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和.符号语言:∵∠ACD是的外角,∴∠ACD=∠A+∠B(三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和)性质2 三角形的一个外角大于任何一个与它不相邻的内角.符号语言:∵∠ACD是的外角,∴∠ACD>∠A(或∠B)(三角形的一个内角大于任何一个与它不相邻的内角)三、性质运用例3 已知中,∠A=30°,∠B=50°,求分别与∠B、∠C相邻的一个外角的度数.(1)如何画∠B、∠C相邻的外角.(2)计算∠B、∠C相邻的外角.(3)那么∠A的外角呢?(4)计算∠A、∠B、∠C相邻一个外角度数和 (5)三角形的外角和的概念.对于三角形的每一个内角,从与它相邻的两个外角中取一个,这样取得的三个外角相加所得的和,叫做三角形的外角和.(6)说理三角形的外角和等于360゜例4:已知∠BAC=70°,D是△ABC的边上的一点,且∠CAD=∠C,∠ADB=80°,求(1)∠C的度数; (2)∠B的度数.先思考,集体交流分析,课后完成书写 四、课堂小结1、学习的内容2、性质形成的一般过程3、完善章节梳理 本节课的重要地位,明确学习外角的必要性由三角形的外角的形让学生观察,感受外角和内角的关系.培养学生几何语言归纳能力.经历从特殊到一般,从具体到抽象的过程,为性质的形成提供直观上的感悟。启发学生归纳,使性质完善.感受三种语言间的互相转化.感受找出符合性质的基本图形.利用外角性质或者内角和来解决,渗透一题多解。通过一道例题,既达到巩固外角性质的目的,又可以求解外角和,承上启下。渗透分解与组合的图形思想.对知识点进行梳理,明确整章的地位和作用。

分层作业 设计意图

A组1. 如图,求、、的度数2. 如图,,,,求的度数. 巩固外角的性质

B组1.如图,已知,,,求的度数.2.如图,在中,,是边上的高,是边上的高,求、、的度数. 合理利用内角和与外角性质求解角的度数

“三角形”在现实生活中随处可见,应用非常广泛,它是学生非常熟悉的一种图形,在小学已经有所认识。本节课是继“平行线的性质和判定”、“三角形的有关概念”、“三角形的内角和”之后的一个学习内容,它是在学生掌握了平行线性质与判定,又学习了三角形的内角和为180°,具备有初步的观察、操作、推理等活动经验的基础上对三角形外角和外角性质系统的研究,是前面所学知识的延伸和概括,又是后续阶段继续学习全等三角形必备的知识。因此本节课的重点:理解外角的概念,探索归纳外角的性质,并能运用外角的性质求解角的度数。

本节课以“操作观察——合作探究——简单运用”的模式展开教学活动。以动手操作、几何画板验证、说理验证、小组交流相结合的形式,由感性到理性,自主建构新的知识框架,以促进学生的全面发展。具体设计如下:

1.首尾呼应, 知识的“分”与“合”相结合

本节课乍一看来,似乎仅仅是三角形中研究”角“的一个分节,其实与整章的内容都是息息相关的,因此本节课先分后总,梳理本节课的前后联系,以及三角形一章的知识网络。引入部分根据本节课的前后知识,尤其是三角形的初步学习,梳理本章的单元内容,明确三角形已经学习的元素与元素之间的关系,本节课学习之后,三角形的边与边之间的关系,角与角之间的关系已经明朗化,后面还会继续学习边角之间具备几个元素可以画三角形以及说明全等,引出三角形学习的重要意义,激发学习兴趣,体会知识的分与合。

2、探究学习,实验操作与信息技术相结合

学生对未知的事物总是充满着好奇,而对于去探索未知的事物更有兴趣,可设置一些问题,让学生自己去探索,总结规律。为了达成这一目标,在新课引入部分采用学生实验与信息技术相结合,加强实验探究活动,首先通过一道外角的求解,让生感悟外角和内角的数量关系,几何画板改变图形和度数进一步猜想,后推广到一般说理验证,让学生充分探究,关注学生的实验能力、独立思考、自主探究的能力。

3.体会推理,直观感知与理性思考相结合

七年级学生处于实验几何向论证几何过渡的起始阶段,要开始培养学生的画图能力、几何语言及符号的转换能力和推理能力,为今后几何的学习打好基础。因此本节课让学生充分经历从特殊到一般的感悟过程,在实验的基础上,归纳结论。本节课为探究外角性质做了良好的铺设,先从一个具体实例的外角的求解,到几何画板变化角度后的外角的求解,再到两个角度用字母表示的后外角的求解,然后到说理,最后用文字语言归纳外角性质,结合图形用符号语言书写,有机的渗透逻辑推理的方法,让学生在直观感知的基础上进行理性思考。

PAGE

1