第1章原子结构与元素性质检测题高二下学期化学鲁科版(2019)选择性必修2(含解析)

文档属性

| 名称 | 第1章原子结构与元素性质检测题高二下学期化学鲁科版(2019)选择性必修2(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 136.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-18 08:51:05 | ||

图片预览

文档简介

第1章《原子结构与元素性质》检测题

一、单选题

1.W、X、Y、Z为原子序数依次增大的短周期主族元素,Y的原子序数等于W与X的原子序数之和,Z的最外层电子数为K层的一半,W与X可形成原子个数比为2:1的分子。下列说法正确的是

A.简单离子半径:Z>X>Y

B.W与Y能形成含有非极性键的化合物

C.第一电离能:XD.由W、X、Y三种元素所组成化合物的水溶液均显酸性

2.下列说法正确的是

A.的电子排布式为

B.的电子排布式为

C.的最外层电子的轨道表示式为

D.的价层电子的轨道表示式为

3.下列关于Li、Na、K、Rb、Cs的叙述均正确的一组是

①金属性最强的是铯

②形成的离子中氧化性最强的是锂离子

③在自然界中均以化合态形式存在

④Li的密度最小

⑤铯与水反应十分剧烈,甚至会发生爆炸

⑥它们的氧化物都只有和两种形式

⑦粒子半径:

A.①②③④ B.④⑤⑥⑦ C.②⑥ D.①②③④⑤⑦

4.下列说法正确的是

A.最外层电子排布式为ns2的基态原子所对应元素一定位于ⅡA 族

B.d区元素的原子定都有d轨道电子

C.最外层电子排布式为ns1的基态原子所对应元素一定是金属元素

D.基态原子价电子排布式为nsnnpn的元素一定是金属元素

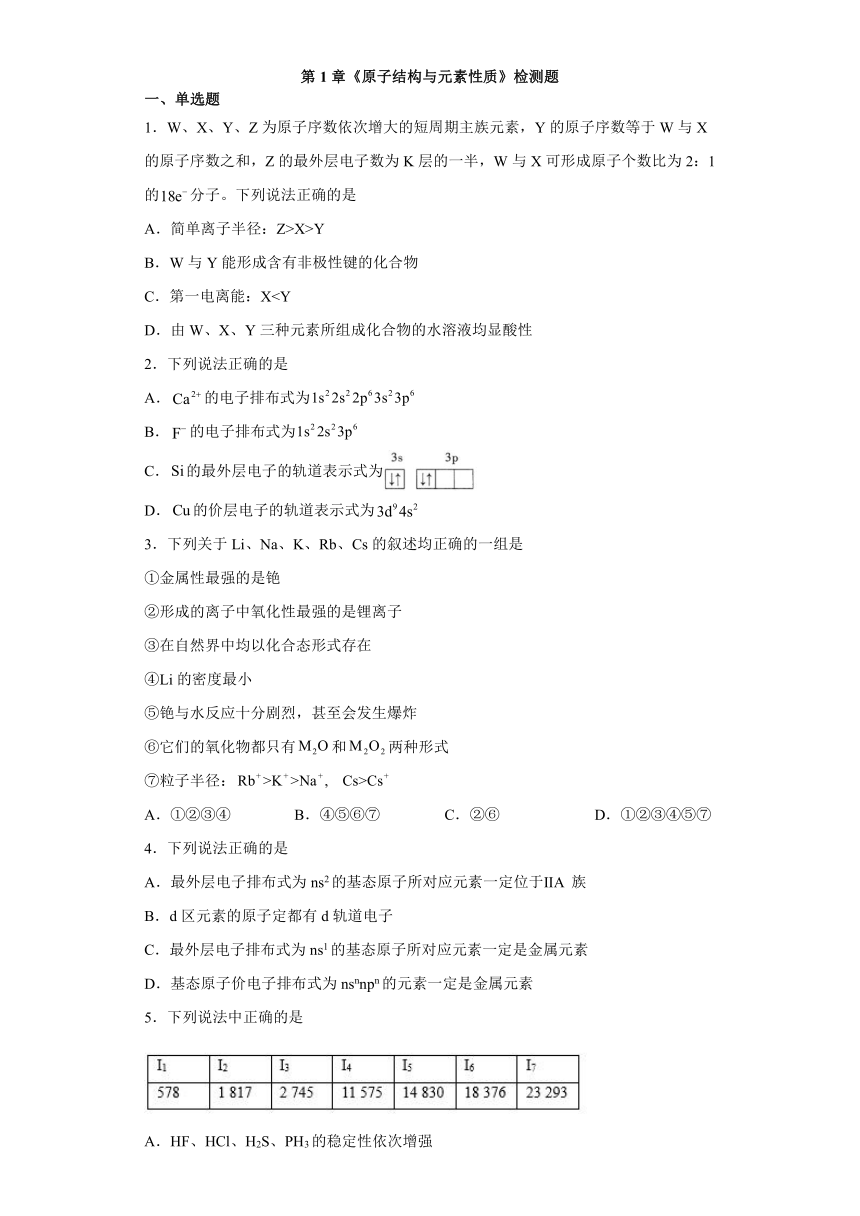

5.下列说法中正确的是

A.HF、HCl、H2S、PH3的稳定性依次增强

B.按Mg、Si、N、F的顺序,原子半径由小变大

C.某主族元素的电离能I1~I7数据如表所示(单位:kJ/mol),可推测该元素位于元素周期表第ⅤA族

D.在①P、S,②Mg、Ca,③Al、Si三组元素中,每组中第一电离能较大的元素的原子序数之和为41

6.下列不是元素电负性的应用的是

A.判断一种元素是金属还是非金属

B.判断化合物中元素化合价的正负

C.判断化合物的类型

D.判断化合物溶解度的大小

7.X、Y为两种元素的原子,X的阴离子与Y的阳离子具有相同的电子层结构,下列说法正确的是

A.原子半径: B.电负性:

C.非金属性: D.第一电离能:

8.下列轨道按能量由高到低排列正确的是

A.3d >3p>3s B.2px>2py>2pz

C.1s>2s>3s D.5s> 4f >4d

9.下列说法正确的是

A.3p2 表示 3p 能级有两个轨道

B.不是所有的共价键(σ键)都具有方向性

C.同一原子中,1s、2s、3s 电子的能量逐渐减小

D.2p、3p、4p 能级的轨道数依次增多

10.下列对碱金属的叙述正确的是

①K通常保存在煤油中以隔绝与空气的接触

②碱金属常温下呈固态,取用时可直接用手拿

③碱金属中还原性最弱的是锂

④碱金属阳离子中氧化性最强的是

⑤碱金属的原子半径随核电荷数的增大而增大

⑥从到,碱金属的密度越来越大,熔、沸点越来越低

A.①③④⑤ B.②③⑤⑥ C.①②③④ D.①②③⑤

11.下列关于电子云和原子轨道的说法中正确的是

A.电子云图中一个小点表示1个自由运动的电子

B.s电子云呈球形,表示电子绕原子核做圆周运动

C.电子云图中的小点密度大,说明该原子核外空间电子数目多

D.ns能级的轨道呈球形,有无数对称轴

12.下列各能层不包含d能级的是 ( )

A.O能层 B.N能层 C.M能层 D.K能层

二、填空题

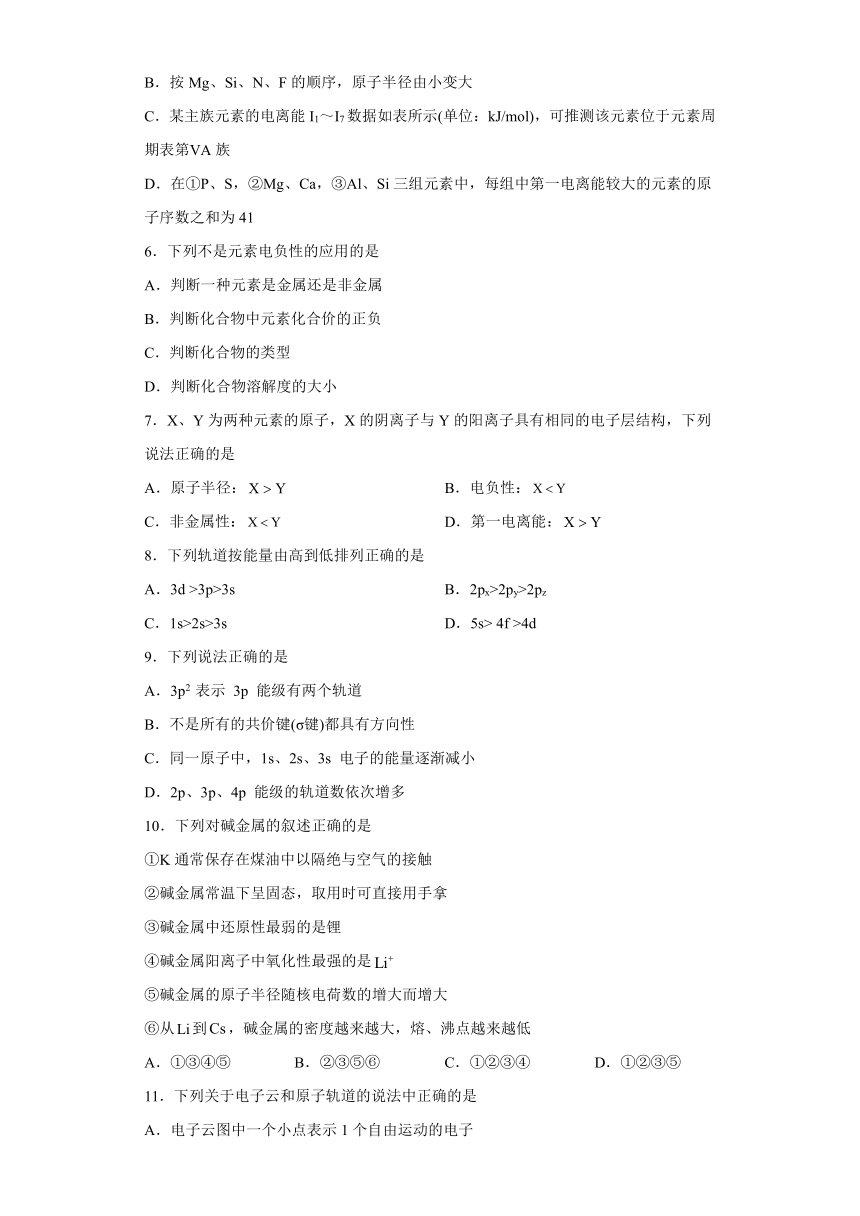

13.下图是元素周期表的简略框架图。

(1)请在上图所示的元素周期表中画出金属元素与非金属元素的分界线__。元素周期表的5个区中,不全是金属元素的区为__。

(2)根据氢元素最高正化合价与最低负化合价的绝对值相等,你认为还可把氢元素放在元素周期表中的_____族;有人建议将氢元素排在元素周期表的ⅦA族,请你写出支持这一观点的1个化学事实:____。

(3)上图中元素①②的原子价电子排布式分别为___、____。比较元素①与元素②的下列性质(填“>”或“<”)。原子半径:①_____②;电负性:①____②;金属性:①_____②;第一电离能:①_____②。

(4)某短周期元素最高正化合价为+7,其电子排布式为 ____

14.Zn原子核外电子排布式为___________。

三、实验题

15.某同学设计实验以探究元素性质的递变规律。

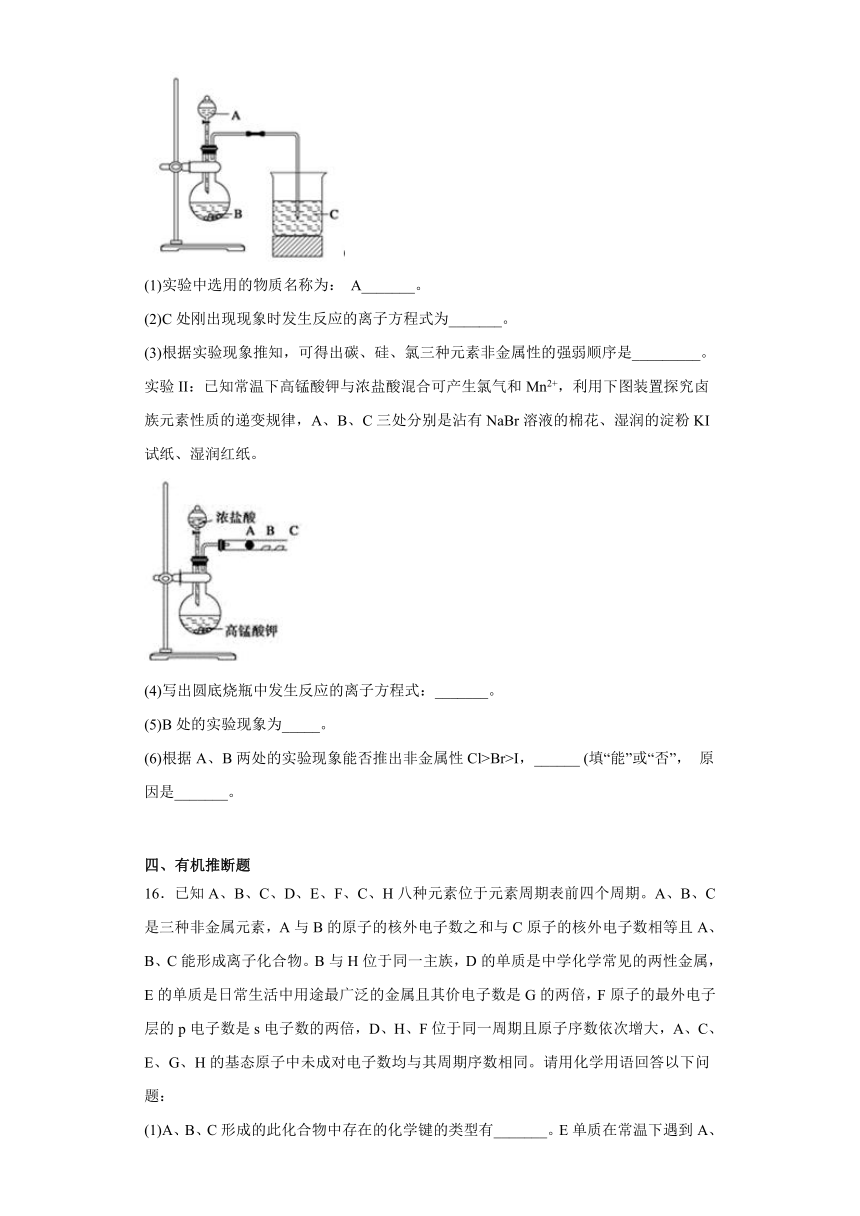

实验I:根据元素最高价含氧酸的酸性强弱探究元素非金属性递变规律。利用下图装置一次性完成Cl、C、Si三种非金属元素的非金属性强弱比较的实验研究

(1)实验中选用的物质名称为: A_______。

(2)C处刚出现现象时发生反应的离子方程式为_______。

(3)根据实验现象推知,可得出碳、硅、氯三种元素非金属性的强弱顺序是_________。

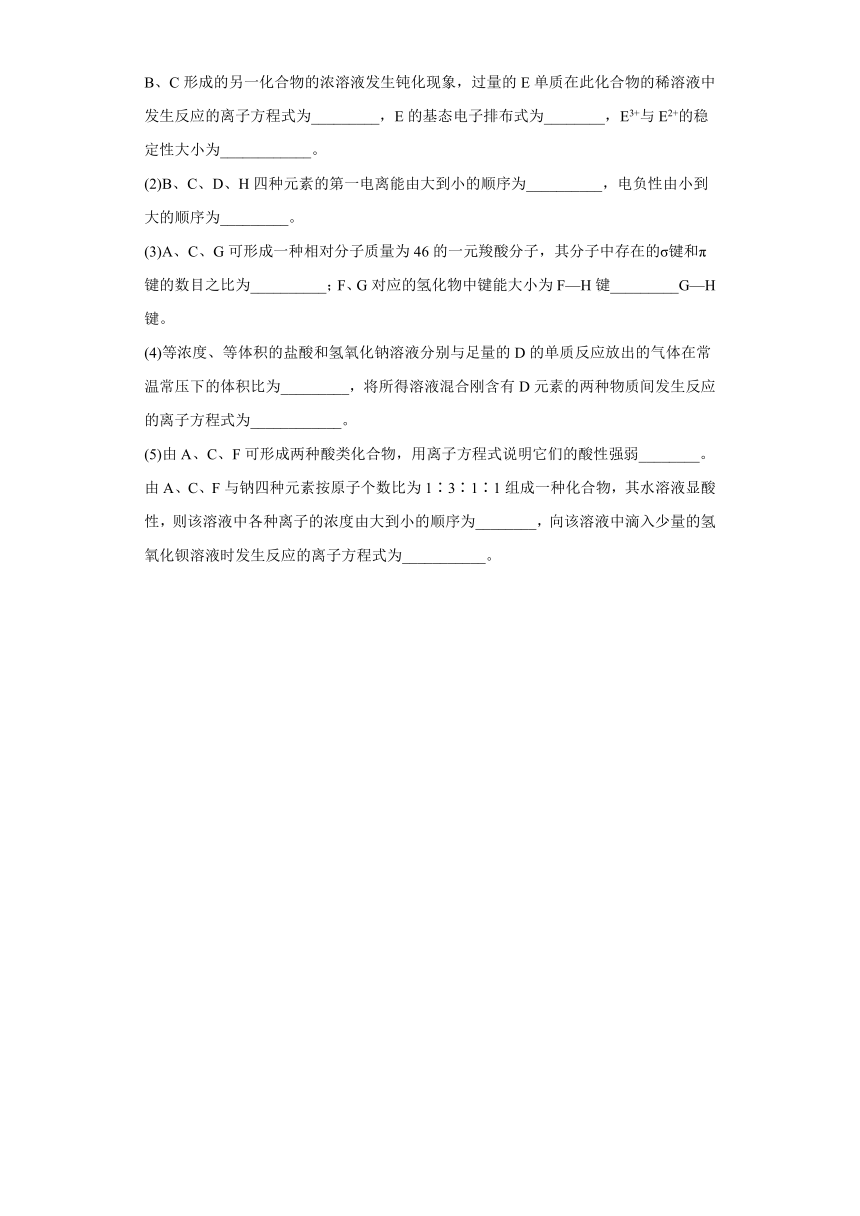

实验II:已知常温下高锰酸钾与浓盐酸混合可产生氯气和Mn2+,利用下图装置探究卤族元素性质的递变规律,A、B、C三处分别是沾有NaBr溶液的棉花、湿润的淀粉KI试纸、湿润红纸。

(4)写出圆底烧瓶中发生反应的离子方程式:_______。

(5)B处的实验现象为_____。

(6)根据A、B两处的实验现象能否推出非金属性Cl>Br>I,______ (填“能”或“否”, 原因是_______。

四、有机推断题

16.已知A、B、C、D、E、F、C、H八种元素位于元素周期表前四个周期。A、B、C是三种非金属元素,A与B的原子的核外电子数之和与C原子的核外电子数相等且A、B、C能形成离子化合物。B与H位于同一主族,D的单质是中学化学常见的两性金属,E的单质是日常生活中用途最广泛的金属且其价电子数是G的两倍,F原子的最外电子层的p电子数是s电子数的两倍,D、H、F位于同一周期且原子序数依次增大,A、C、E、G、H的基态原子中未成对电子数均与其周期序数相同。请用化学用语回答以下问题:

(1)A、B、C形成的此化合物中存在的化学键的类型有_______。E单质在常温下遇到A、B、C形成的另一化合物的浓溶液发生钝化现象,过量的E单质在此化合物的稀溶液中发生反应的离子方程式为_________,E的基态电子排布式为________,E3+与E2+的稳定性大小为____________。

(2)B、C、D、H四种元素的第一电离能由大到小的顺序为__________,电负性由小到大的顺序为_________。

(3)A、C、G可形成一种相对分子质量为46的一元羧酸分子,其分子中存在的σ键和π键的数目之比为__________;F、G对应的氢化物中键能大小为F—H键_________G—H键。

(4)等浓度、等体积的盐酸和氢氧化钠溶液分别与足量的D的单质反应放出的气体在常温常压下的体积比为_________,将所得溶液混合刚含有D元素的两种物质间发生反应的离子方程式为____________。

(5)由A、C、F可形成两种酸类化合物,用离子方程式说明它们的酸性强弱________。由A、C、F与钠四种元素按原子个数比为1∶3∶1∶1组成一种化合物,其水溶液显酸性,则该溶液中各种离子的浓度由大到小的顺序为________,向该溶液中滴入少量的氢氧化钡溶液时发生反应的离子方程式为___________。

参考答案:

1.B

【分析】W、X、Y、Z为原子序数依次增大的短周期主族元素,Z的最外层电子数为K层的一半,则Z的核外有3个电子层,最外层电子数为1,即为Na;W与X能形成原子个数比为2:1的18电子的分子,则形成的化合物为N2H4,所以W为H,X为N;Y的原子序数是W和X的原子序数之和,则Y为O;由分析可知,W为H,X为N,Y为O,Z为Na。

【详解】A.离子的电子层数相同时,原子序数越小,半径越大,即离子半径大小为:N3->O2->Na+,即简单离子半径为:X>Y>Z,故A错误;

B.W为H,Y为O,能形成H2O2,含有极性共价键和非极性共价键,故B正确;

C.X为N,Y为O,N和O位于第二周期相邻主族,N的2p轨道半充满,第一电离能:X>Y,故C错误;

D.由W、X、Y三种元素形成的化合物有硝酸,硝酸铵,氨水等,硝酸,硝酸铵显酸性,氨水显碱性,故由W、X、Y三种元素形成的化合物不一定都是酸性,故D错误;

故选B。

2.A

【详解】A.符合核外电子排布规律,A项正确;

B.由核外电子排布规律可知,电子排完后应排轨道而不是轨道,正确的电子排布式应为,故B错误;

C.没有遵循洪特规则——填入简并轨道的电子总是先单独分占,且自旋平行,正确的最外层电子的轨道表示式应为,故C错误;

D.忽略了能量相同的原子轨道处于半充满、全充满或全空状态时,体系的能量较低,原子较稳定,正确的价层电子的轨道表示式应为,D项错误;

答案选A。

3.D

【分析】Li、Na、K、Rb、Cs都是碱金属元素,位于同一主族,位置从上到下,依据同主族元素金属性从上到下依次增强,阳离子氧化性依次减弱,密度呈增大趋势,阳离子半径逐渐增大,结合元素周期律解析。

【详解】①同主族元素金属性从上到下依次增强,所以金属性最强的是铯,故正确;

②同主族元素金属性从上到下依次增强,阳离子氧化性依次减弱,所以氧化性最强的是锂离子,故正确;

③碱金属性质活泼,容易与空气中的氧气和水发生反应,所以在自然界中均以化合态形式存在,故正确;

④碱金属密度从上到下呈增大趋势,所以Li的密度最小,故正确;

⑤铯的金属性最强,与水反应十分剧烈,甚至会发生爆炸,故正确;

⑥锂只有Li2O一种氧化物,故错误;

⑦Rb+、K+、Na+,电子层依次减少,所以半径依次减小,故Rb+>K+>Na+,正确,Cs与Cs+具有相同的质子数,但是Cs电子数多,所以半径大,故正确。

综上分析①②③④⑤⑦正确。

故选:D。

4.B

【详解】A.. 最外层电子排布式为ns2的基态原子所对应元素不一定位于ⅡA族,可能位于副族或0族,如副族的Zn或0族的He,A错误;

B.. d区元素的基态原子都含有d轨道电子,所以d区元素的基态原子一定都有d轨道电子,B正确;

C. 最外层电子排布式为ns1的基态原子所对应元素不一定金属元素,如氢元素,C错误;

D.基态原子价电子排布式为nsnnpn的元素,n能级上最多排列2个电子,则n=2,所以该原子价电子排布式为2s22p2,为C元素,非金属元素,D错误;

故选B。

5.D

【详解】A.非金属性越强,氢化物越稳定,因此四种氢化物的稳定性依次减弱,A错误;

B.同周期自左向右原子半径逐渐减小,同主族从上到下原子半径逐渐增大,则按Mg、Si、N、F的顺序原子半径由大到小,B错误;

C.电离能突变在I4,其常见化合价为+3价,可推测最外层为3个电子,C错误;

D.电离能较大的分别为P、Mg、Si,原子序数之和为15+12+14=41,D正确;

故选D。

6.D

【详解】A.电负性较大的元素一般为非金属,可以判断一种元素是金属还是非金属,A不符合题意;

B.在化合物中显负价的元素电负性大,B不符合题意;

C.形成化合物的元素的电负性差值大于1.7时形成离子化合物,小于1.7时形成共价化合物,可以判断化合物的类型,C不符合题意;

D.化合物的溶解度是其物理性质,不能用电负性来描述,D符合题意;

故选D。

7.D

【分析】X元素的阴离子和Y元素的阳离子具有相同的电子层结构,离子核外电子数目相等,则Y元素处于X元素的下一周期,X为非金属元素,最外层电子数较多,Y为金属元素,最外层电子数相对较少。

【详解】A. Y为金属元素,原子半径较大,原子半径: ,故A错误;

B. X为非金属,Y为金属,故x的电负性大于y的电负性,即电负性:,故B错误;

C. X为非金属,非金属性强,非金属性: ,故C错误;

D. 金属性越强第一电离能越小,X为非金属,Y为金属,x的第一电离能大于y 的第一电离能,即第一电离能:,故D正确;

故选D。

8.A

【分析】相同能层上,不同原子轨道能量的高低顺序:ns<np<nd<nf;不同能层上形状相同的原子轨道能量的高低顺序:1s<2s<3s<4s…;能层、能级均相同的原子轨道能量相等如3px=3py=3pz;能层、能级均不同,原子轨道能量的高低顺序:1s<2s<2p<3s<3p<4s<3d<4p<5s<4d<5p<6s<4f…

【详解】A.由分析可知3s<3p<3d,故A正确;

B.由分析可知2px=2py=2pz,故B错误;

C.由分析可知1s<2s<3s,故C错误;

D.由分析可知4f>4d>5s,故D错误;

故选:A。

9.B

【详解】A.3p2 表示 3p 能级有2个电子,分别在两个不同轨道上,故A错误;

B.不是所有的共价键(σ键)都具有方向性,比如s s σ键,故B正确;

C.同一原子中,1s、2s、3s 电子的能量逐渐增大,故C错误;

D.2p、3p、4p 能级的轨道数相同,都为3个轨道,故D错误。

综上所述,答案为B。

10.A

【详解】①钾会和空气中的水蒸气、氧气等发生反应,金属钾密度比煤油大,所以钾通常保存在煤油中以隔绝与空气的接触,正确;

②碱金属的活泼性较强,会和皮肤中的水反应生成碱,具有强腐蚀性,故取用时不能直接用手拿,错误;

③依据同主族元素性质递变规律,碱金属中还原性最弱的是锂,正确;

④元素金属性越弱,对应阳离子的氧化性越强,所以碱金属阳离子中氧化性最强的是,正确;

⑤同主族元素原子的最外层电子数相同,电子层数逐渐增多,随着核电荷数的增大,碱金属的原子半径逐渐增大,正确;

⑥从到,碱金属的熔、沸点逐渐降低,密度呈增大趋势,钾反常,错误;

综上所述,A项正确;

答案选A。

11.D

【详解】A.电子云图中的小点不表示电子,而是电子在原子核外出现的概率密度的形象描述,A错误;

B.电子云不代表电子的运动轨迹,B错误;

C.小点越密,表明概率密度越大,C错误;

D.ns能级的轨道呈球形,有无数对称轴,D正确;

故选:D。

12.D

【分析】能层含有的能级数等于能层序数,即第n能层含有n个能级,每一能层总是从s能级开始,同一能层中能级ns、np、nd、nf的能量依次增大。

【详解】A.O能层是第五能层,含有5个能级,分别是5s、5p、5d…能级,故A错误;

B.P能层是第六能层,还有6个能级,分别是6s、6p、6d…能级,故B错误;

C.M能层是第三能层,含有3个能级,分别是3s、3p、3d能级,故C错误;

D.K能层是第一能层,只有1个能级,1s能级,故D正确;

答案为D

【点睛】本题考查核外电子排布规律,明确能层和能级的关系是解本题关键。

13. s区和p区 ⅣA H原子得到1个电子实现最外电子层稳定结构 3s2 3s23p1 > < > > [Ne]3s23p5

【详解】(1)按元素原子的外围电子排布的特征把周期表划分为5个区,即s区、p区、d区、ds区和f区,其中s区中的氢和氦以及p区大部分元素不是金属元素;

(2)第ⅣA族的最高正价与最低负价绝对值相等,故H可放在第ⅣA族;氢原子得到1个电子达到稳定结构,这一特点与ⅦA族元素相同;

(3)由①和②在周期表中的位置可确定①、②分别为Mg和Al,其价电子排布式分别为3s2和3s23p1;利用同周期元素性质的递变规律可知:同周期元素原子半径从左到右依次减小,故Mg>Al;金属性依次减弱,故Mg>Al;电负性依次增强,故Al>Mg;第IIA族最外层的s轨道全满,第一电离能大于第IIIA族,故Mg>Al;

(4)因短周期元素最高正价为+7的元素应为ⅦA族元素,氟元素无正价,所以该元素为氯元素,电子排布式为[Ne]3s23p5;

14.[Ar]3d104s2

【详解】Zn的原子序数为30,其核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s2或[Ar]3d104s2。

15. 高氯酸 +CO2+H2O=H2SiO3↓+ Cl> C> Si 2+16H++10C1-=2Mn2++5Cl2↑+8H2O 试纸变蓝 否 因Cl2也能将B处的KI氧化

【分析】实验Ⅰ:元素最高价含氧酸的酸性强弱判断元素非金属性强弱,酸性越强,非金属性越强,AB中反应是碳酸盐和高氯酸反应生成二氧化碳,证明氯非金属性大于碳;C中为Na2SiO3溶液,二氧化碳通入反应生成硅酸沉淀,证明碳的非金属性大于硅。

(1)A中反应是碳酸钙和高氯酸反应生成二氧化碳,证明氯非金属性大于碳,A为高氯酸,B为碳酸盐;

(2)C中为Na2SiO3溶液,二氧化碳通入反应生成硅酸沉淀,证明碳的非金属性大于硅;

(3)根据实验现象和元素最高价含氧酸的酸性强弱判断元素非金属性强弱,酸性越强,非金属性越强,推知Cl、N、Si三种元素非金属性的强弱;

实验Ⅱ:探究氯、溴、碘的非金属性强弱的递变规律,根据实验装置图可知,实验原理为圆底烧瓶中:浓盐酸与高锰酸钾反应生成氯气,氯气通入A、B、C三处分别是沾有NaBr溶液的棉花、湿润的淀粉KI试纸、湿润红纸试管,溴化钠,溶液出现红色,有溴单质生成,说明氯的非金属性强于溴,湿润的淀粉KI试纸试纸变蓝,湿润红纸褪色;

(4)圆底烧瓶中浓盐酸和高锰酸钾发生氧化还原反应生成氯化锰、氯化钾和氯气,据此书写离子方程式;

(5)溴单质、氯气和碘化钾发生置换反应生成碘单质,碘单质和淀粉显示蓝色;

(6)氯的非金属性强于碘,溴的非金属性强于碘,碘化钾处,2I-+Cl2 I2+2Cl-,2I-+Br2 I2+2Br-,不能说明Br>I。

【详解】实验Ⅰ:(1) A中反应是碳酸钙和高氯酸反应生成二氧化碳,证明氯非金属性大于碳,A为高氯酸,B为碳酸盐;

(2)C中为Na2SiO3溶液,二氧化碳通入反应生成硅酸沉淀,证明碳酸的酸性强于硅酸,少量二氧化碳和硅酸盐反应生成硅酸和碳酸钠,离子反应为:+CO2+H2O=H2SiO3↓+;

(3)A中反应是碳酸盐和高氯酸反应生成二氧化碳,证明高氯酸的酸性强于碳酸,C中为Na2SiO3溶液,二氧化碳通入反应生成硅酸沉淀,证明碳酸的酸性强于硅酸,所以碳酸、高氯酸、硅酸的酸性强弱顺序是高氯酸、碳酸、硅酸,根据实验现象和元素最高价含氧酸的酸性强弱判断元素非金属性强弱,酸性越强,非金属性越强,推知Cl、C. Si三种元素非金属性的强弱为Cl>C>Si;

实验Ⅱ:(4)圆底烧瓶中浓盐酸与高锰酸钾反应生成氯气2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,离子反应为:2+16H++10C1-=2Mn2++5Cl2↑+8H2O;

(5)氯的非金属性强于碘,溴的非金属性强于碘,碘化钾处,2I +Cl2=I2+2Cl ,2I +Br2=I2+2Br 碘单质和淀粉显示蓝色,所以B处的实验现象为试纸变蓝;

(6)装置中氯气也能和碘化钾发应,不一定为生成的溴和碘化钾的反应,不能说明Br>I,所以根据A. B两处的实验现象不能推出非金属性Cl>Br>I,

故答案为:否。

16. 离子键、共价键 3Fe+8H++2NO3-=3Fe2-+2NO↑+4H2O 1s22s22p63s23p63d64s2 Fe3+>Fe2+ N>O>P>Al Al<P<N<O 4∶1 > 3∶1 Al3++3AlO2-+6H2O=4Al(OH)3↓ 2H++SO32-=SO2↑+H2O或H++HSO3-=SO2↑+H2O c(Na+)>c(HSO3-)>c(H+)>c(SO32-)>c(OH-); Ba2++2OH-+2HSO3-=BaSO3↓+SO32-+2H2O

【分析】A、B、C是三种非金属元素,A与B的原子的核外电子数之和与C原子的核外电子数相等且A、B、C能形成离子化合物,说明该化合物为铵盐,则A为H元素,B为N元素,C为O元素;D的单质是中学化学常见的两性金属,应为Al元素,E的单质是日常生活中用途最广泛的金属且其价电子数是G的两倍,则E的价电子为偶数,应为Fe元素,G的价电子数为4,且基态原子中未成对电子数均与其周期序数相同,应为C元素;D、H、F位于同一周期且原子序数依次增大,应为第三周期元素,B与H位于同一主族,则H为P元素,F原子的最外电子层的p电子数是s电子数的两倍,则F为S元素;据此分析解答。

【详解】根据上述分析,A为H元素,B为N元素,C为O元素,D为Al元素,E为Fe元素,F为S元素,G为C元素,H为P。

(1)A、B、C形成的化合物为NH4NO3或NH4NO2,均为离子化合物,含有离子键和共价键;E单质在常温下遇到A、B、C形成的另一化合物的浓溶液发生钝化现象,该化合物为浓硝酸,过量的Fe和稀硝酸反应生成硝酸亚铁和NO,反应的离子方程式为3Fe+8H++2NO3-=3Fe2-+2NO↑+4H2O,铁为26号元素,Fe的基态原子的电子排布式为1s22s22p63s23p63d64s2,所以Fe3+的电子排布式为[Ar]3d5,Fe2+的电子排布式为、[Ar]3d6,Fe3+的价层电子为半充满状态,较稳定,故答案为离子键、共价键;3Fe+8H++2NO3-=3Fe2-+2NO↑+4H2O;1s22s22p63s23p63d64s2;Fe3+>Fe2+;

(2)同主族元素从上到下,元素的第一电离能逐渐减小,同周期元素从左到右,元素的第一电离能逐渐增大,由于N的2p轨道为半充满状态,较稳定,所以N的第一电离能大于O,则有N>O>P>Al,同主族元素从上到下,元素的电负性逐渐减小,同周期元素从左到右,元素的电负性逐渐增大,则有Al<P<N<O,故答案为N>O>P>Al;Al<P<N<O;

(3)H、O、C可形成一种相对分子质量为46的一元羧酸分子,应为HCOOH,分子中含有4个o-键和1个π键,二者比值为4∶1,由于S元素的非金属性大于C,形成的氢化物较稳定,所以S-H键键能较大,故答案为4∶1;>;

(4)Al分别和盐酸、NaOH反应的化学方程式为2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,相同物质的量的盐酸和NaOH溶液分别与Al反应时,NaOH生成氢气多,为盐酸的3倍,Al3-和AlO2-能发生相互促进的水解反应生成Al(OH)3,反应的离子方程式为Al3++3AlO2-+6H2O=4Al(OH)3↓,故答案为3∶1;Al3++3AlO2-+6H2O=4Al(OH)3↓;

(5)由H、O、S可形成两种酸类化合物分别为H2SO3、H2SO4,H2SO4酸性强于H2SO3,将亚硫酸钠溶液加入硫酸或亚硫酸氢钠溶液加入硫酸中分别发生2H++SO32-=SO2↑+H2O或H++HSO3-=SO2↑+H2O,可证明H2SO4酸性强于H2SO3,由H、O、S与钠四种元素按原子个数比为l∶3∶1∶1组成一种化合物为NaHSO3,其水溶液呈酸性,说明HSO3-电离程度大于水解程度,则溶液中存在c(Na+)>c(HSO3-)>c(H+)>c(SO32-)>c(OH-),向该溶液中滴入少量的氢氧化钡溶液时发生反应的离子方程式为Ba2++2OH-+2HSO3-=BaSO3↓+SO32-+2H2O,故答案为2H++SO32-=SO2↑+H2O或H++HSO3-=SO2↑+H2O;c(Na+)>c(HSO3-)>c(H+)>c(SO32-)>c(OH-);Ba2++2OH-+2HSO3-=BaSO3↓+SO32-+2H2O。

【点睛】正确推断元素的种类为解答该题的关键,要注意题中几种元素的原子序数不是逐渐增大。本题的易错点为(5),要注意HSO3-电离程度大于水解程度。

一、单选题

1.W、X、Y、Z为原子序数依次增大的短周期主族元素,Y的原子序数等于W与X的原子序数之和,Z的最外层电子数为K层的一半,W与X可形成原子个数比为2:1的分子。下列说法正确的是

A.简单离子半径:Z>X>Y

B.W与Y能形成含有非极性键的化合物

C.第一电离能:X

2.下列说法正确的是

A.的电子排布式为

B.的电子排布式为

C.的最外层电子的轨道表示式为

D.的价层电子的轨道表示式为

3.下列关于Li、Na、K、Rb、Cs的叙述均正确的一组是

①金属性最强的是铯

②形成的离子中氧化性最强的是锂离子

③在自然界中均以化合态形式存在

④Li的密度最小

⑤铯与水反应十分剧烈,甚至会发生爆炸

⑥它们的氧化物都只有和两种形式

⑦粒子半径:

A.①②③④ B.④⑤⑥⑦ C.②⑥ D.①②③④⑤⑦

4.下列说法正确的是

A.最外层电子排布式为ns2的基态原子所对应元素一定位于ⅡA 族

B.d区元素的原子定都有d轨道电子

C.最外层电子排布式为ns1的基态原子所对应元素一定是金属元素

D.基态原子价电子排布式为nsnnpn的元素一定是金属元素

5.下列说法中正确的是

A.HF、HCl、H2S、PH3的稳定性依次增强

B.按Mg、Si、N、F的顺序,原子半径由小变大

C.某主族元素的电离能I1~I7数据如表所示(单位:kJ/mol),可推测该元素位于元素周期表第ⅤA族

D.在①P、S,②Mg、Ca,③Al、Si三组元素中,每组中第一电离能较大的元素的原子序数之和为41

6.下列不是元素电负性的应用的是

A.判断一种元素是金属还是非金属

B.判断化合物中元素化合价的正负

C.判断化合物的类型

D.判断化合物溶解度的大小

7.X、Y为两种元素的原子,X的阴离子与Y的阳离子具有相同的电子层结构,下列说法正确的是

A.原子半径: B.电负性:

C.非金属性: D.第一电离能:

8.下列轨道按能量由高到低排列正确的是

A.3d >3p>3s B.2px>2py>2pz

C.1s>2s>3s D.5s> 4f >4d

9.下列说法正确的是

A.3p2 表示 3p 能级有两个轨道

B.不是所有的共价键(σ键)都具有方向性

C.同一原子中,1s、2s、3s 电子的能量逐渐减小

D.2p、3p、4p 能级的轨道数依次增多

10.下列对碱金属的叙述正确的是

①K通常保存在煤油中以隔绝与空气的接触

②碱金属常温下呈固态,取用时可直接用手拿

③碱金属中还原性最弱的是锂

④碱金属阳离子中氧化性最强的是

⑤碱金属的原子半径随核电荷数的增大而增大

⑥从到,碱金属的密度越来越大,熔、沸点越来越低

A.①③④⑤ B.②③⑤⑥ C.①②③④ D.①②③⑤

11.下列关于电子云和原子轨道的说法中正确的是

A.电子云图中一个小点表示1个自由运动的电子

B.s电子云呈球形,表示电子绕原子核做圆周运动

C.电子云图中的小点密度大,说明该原子核外空间电子数目多

D.ns能级的轨道呈球形,有无数对称轴

12.下列各能层不包含d能级的是 ( )

A.O能层 B.N能层 C.M能层 D.K能层

二、填空题

13.下图是元素周期表的简略框架图。

(1)请在上图所示的元素周期表中画出金属元素与非金属元素的分界线__。元素周期表的5个区中,不全是金属元素的区为__。

(2)根据氢元素最高正化合价与最低负化合价的绝对值相等,你认为还可把氢元素放在元素周期表中的_____族;有人建议将氢元素排在元素周期表的ⅦA族,请你写出支持这一观点的1个化学事实:____。

(3)上图中元素①②的原子价电子排布式分别为___、____。比较元素①与元素②的下列性质(填“>”或“<”)。原子半径:①_____②;电负性:①____②;金属性:①_____②;第一电离能:①_____②。

(4)某短周期元素最高正化合价为+7,其电子排布式为 ____

14.Zn原子核外电子排布式为___________。

三、实验题

15.某同学设计实验以探究元素性质的递变规律。

实验I:根据元素最高价含氧酸的酸性强弱探究元素非金属性递变规律。利用下图装置一次性完成Cl、C、Si三种非金属元素的非金属性强弱比较的实验研究

(1)实验中选用的物质名称为: A_______。

(2)C处刚出现现象时发生反应的离子方程式为_______。

(3)根据实验现象推知,可得出碳、硅、氯三种元素非金属性的强弱顺序是_________。

实验II:已知常温下高锰酸钾与浓盐酸混合可产生氯气和Mn2+,利用下图装置探究卤族元素性质的递变规律,A、B、C三处分别是沾有NaBr溶液的棉花、湿润的淀粉KI试纸、湿润红纸。

(4)写出圆底烧瓶中发生反应的离子方程式:_______。

(5)B处的实验现象为_____。

(6)根据A、B两处的实验现象能否推出非金属性Cl>Br>I,______ (填“能”或“否”, 原因是_______。

四、有机推断题

16.已知A、B、C、D、E、F、C、H八种元素位于元素周期表前四个周期。A、B、C是三种非金属元素,A与B的原子的核外电子数之和与C原子的核外电子数相等且A、B、C能形成离子化合物。B与H位于同一主族,D的单质是中学化学常见的两性金属,E的单质是日常生活中用途最广泛的金属且其价电子数是G的两倍,F原子的最外电子层的p电子数是s电子数的两倍,D、H、F位于同一周期且原子序数依次增大,A、C、E、G、H的基态原子中未成对电子数均与其周期序数相同。请用化学用语回答以下问题:

(1)A、B、C形成的此化合物中存在的化学键的类型有_______。E单质在常温下遇到A、B、C形成的另一化合物的浓溶液发生钝化现象,过量的E单质在此化合物的稀溶液中发生反应的离子方程式为_________,E的基态电子排布式为________,E3+与E2+的稳定性大小为____________。

(2)B、C、D、H四种元素的第一电离能由大到小的顺序为__________,电负性由小到大的顺序为_________。

(3)A、C、G可形成一种相对分子质量为46的一元羧酸分子,其分子中存在的σ键和π键的数目之比为__________;F、G对应的氢化物中键能大小为F—H键_________G—H键。

(4)等浓度、等体积的盐酸和氢氧化钠溶液分别与足量的D的单质反应放出的气体在常温常压下的体积比为_________,将所得溶液混合刚含有D元素的两种物质间发生反应的离子方程式为____________。

(5)由A、C、F可形成两种酸类化合物,用离子方程式说明它们的酸性强弱________。由A、C、F与钠四种元素按原子个数比为1∶3∶1∶1组成一种化合物,其水溶液显酸性,则该溶液中各种离子的浓度由大到小的顺序为________,向该溶液中滴入少量的氢氧化钡溶液时发生反应的离子方程式为___________。

参考答案:

1.B

【分析】W、X、Y、Z为原子序数依次增大的短周期主族元素,Z的最外层电子数为K层的一半,则Z的核外有3个电子层,最外层电子数为1,即为Na;W与X能形成原子个数比为2:1的18电子的分子,则形成的化合物为N2H4,所以W为H,X为N;Y的原子序数是W和X的原子序数之和,则Y为O;由分析可知,W为H,X为N,Y为O,Z为Na。

【详解】A.离子的电子层数相同时,原子序数越小,半径越大,即离子半径大小为:N3->O2->Na+,即简单离子半径为:X>Y>Z,故A错误;

B.W为H,Y为O,能形成H2O2,含有极性共价键和非极性共价键,故B正确;

C.X为N,Y为O,N和O位于第二周期相邻主族,N的2p轨道半充满,第一电离能:X>Y,故C错误;

D.由W、X、Y三种元素形成的化合物有硝酸,硝酸铵,氨水等,硝酸,硝酸铵显酸性,氨水显碱性,故由W、X、Y三种元素形成的化合物不一定都是酸性,故D错误;

故选B。

2.A

【详解】A.符合核外电子排布规律,A项正确;

B.由核外电子排布规律可知,电子排完后应排轨道而不是轨道,正确的电子排布式应为,故B错误;

C.没有遵循洪特规则——填入简并轨道的电子总是先单独分占,且自旋平行,正确的最外层电子的轨道表示式应为,故C错误;

D.忽略了能量相同的原子轨道处于半充满、全充满或全空状态时,体系的能量较低,原子较稳定,正确的价层电子的轨道表示式应为,D项错误;

答案选A。

3.D

【分析】Li、Na、K、Rb、Cs都是碱金属元素,位于同一主族,位置从上到下,依据同主族元素金属性从上到下依次增强,阳离子氧化性依次减弱,密度呈增大趋势,阳离子半径逐渐增大,结合元素周期律解析。

【详解】①同主族元素金属性从上到下依次增强,所以金属性最强的是铯,故正确;

②同主族元素金属性从上到下依次增强,阳离子氧化性依次减弱,所以氧化性最强的是锂离子,故正确;

③碱金属性质活泼,容易与空气中的氧气和水发生反应,所以在自然界中均以化合态形式存在,故正确;

④碱金属密度从上到下呈增大趋势,所以Li的密度最小,故正确;

⑤铯的金属性最强,与水反应十分剧烈,甚至会发生爆炸,故正确;

⑥锂只有Li2O一种氧化物,故错误;

⑦Rb+、K+、Na+,电子层依次减少,所以半径依次减小,故Rb+>K+>Na+,正确,Cs与Cs+具有相同的质子数,但是Cs电子数多,所以半径大,故正确。

综上分析①②③④⑤⑦正确。

故选:D。

4.B

【详解】A.. 最外层电子排布式为ns2的基态原子所对应元素不一定位于ⅡA族,可能位于副族或0族,如副族的Zn或0族的He,A错误;

B.. d区元素的基态原子都含有d轨道电子,所以d区元素的基态原子一定都有d轨道电子,B正确;

C. 最外层电子排布式为ns1的基态原子所对应元素不一定金属元素,如氢元素,C错误;

D.基态原子价电子排布式为nsnnpn的元素,n能级上最多排列2个电子,则n=2,所以该原子价电子排布式为2s22p2,为C元素,非金属元素,D错误;

故选B。

5.D

【详解】A.非金属性越强,氢化物越稳定,因此四种氢化物的稳定性依次减弱,A错误;

B.同周期自左向右原子半径逐渐减小,同主族从上到下原子半径逐渐增大,则按Mg、Si、N、F的顺序原子半径由大到小,B错误;

C.电离能突变在I4,其常见化合价为+3价,可推测最外层为3个电子,C错误;

D.电离能较大的分别为P、Mg、Si,原子序数之和为15+12+14=41,D正确;

故选D。

6.D

【详解】A.电负性较大的元素一般为非金属,可以判断一种元素是金属还是非金属,A不符合题意;

B.在化合物中显负价的元素电负性大,B不符合题意;

C.形成化合物的元素的电负性差值大于1.7时形成离子化合物,小于1.7时形成共价化合物,可以判断化合物的类型,C不符合题意;

D.化合物的溶解度是其物理性质,不能用电负性来描述,D符合题意;

故选D。

7.D

【分析】X元素的阴离子和Y元素的阳离子具有相同的电子层结构,离子核外电子数目相等,则Y元素处于X元素的下一周期,X为非金属元素,最外层电子数较多,Y为金属元素,最外层电子数相对较少。

【详解】A. Y为金属元素,原子半径较大,原子半径: ,故A错误;

B. X为非金属,Y为金属,故x的电负性大于y的电负性,即电负性:,故B错误;

C. X为非金属,非金属性强,非金属性: ,故C错误;

D. 金属性越强第一电离能越小,X为非金属,Y为金属,x的第一电离能大于y 的第一电离能,即第一电离能:,故D正确;

故选D。

8.A

【分析】相同能层上,不同原子轨道能量的高低顺序:ns<np<nd<nf;不同能层上形状相同的原子轨道能量的高低顺序:1s<2s<3s<4s…;能层、能级均相同的原子轨道能量相等如3px=3py=3pz;能层、能级均不同,原子轨道能量的高低顺序:1s<2s<2p<3s<3p<4s<3d<4p<5s<4d<5p<6s<4f…

【详解】A.由分析可知3s<3p<3d,故A正确;

B.由分析可知2px=2py=2pz,故B错误;

C.由分析可知1s<2s<3s,故C错误;

D.由分析可知4f>4d>5s,故D错误;

故选:A。

9.B

【详解】A.3p2 表示 3p 能级有2个电子,分别在两个不同轨道上,故A错误;

B.不是所有的共价键(σ键)都具有方向性,比如s s σ键,故B正确;

C.同一原子中,1s、2s、3s 电子的能量逐渐增大,故C错误;

D.2p、3p、4p 能级的轨道数相同,都为3个轨道,故D错误。

综上所述,答案为B。

10.A

【详解】①钾会和空气中的水蒸气、氧气等发生反应,金属钾密度比煤油大,所以钾通常保存在煤油中以隔绝与空气的接触,正确;

②碱金属的活泼性较强,会和皮肤中的水反应生成碱,具有强腐蚀性,故取用时不能直接用手拿,错误;

③依据同主族元素性质递变规律,碱金属中还原性最弱的是锂,正确;

④元素金属性越弱,对应阳离子的氧化性越强,所以碱金属阳离子中氧化性最强的是,正确;

⑤同主族元素原子的最外层电子数相同,电子层数逐渐增多,随着核电荷数的增大,碱金属的原子半径逐渐增大,正确;

⑥从到,碱金属的熔、沸点逐渐降低,密度呈增大趋势,钾反常,错误;

综上所述,A项正确;

答案选A。

11.D

【详解】A.电子云图中的小点不表示电子,而是电子在原子核外出现的概率密度的形象描述,A错误;

B.电子云不代表电子的运动轨迹,B错误;

C.小点越密,表明概率密度越大,C错误;

D.ns能级的轨道呈球形,有无数对称轴,D正确;

故选:D。

12.D

【分析】能层含有的能级数等于能层序数,即第n能层含有n个能级,每一能层总是从s能级开始,同一能层中能级ns、np、nd、nf的能量依次增大。

【详解】A.O能层是第五能层,含有5个能级,分别是5s、5p、5d…能级,故A错误;

B.P能层是第六能层,还有6个能级,分别是6s、6p、6d…能级,故B错误;

C.M能层是第三能层,含有3个能级,分别是3s、3p、3d能级,故C错误;

D.K能层是第一能层,只有1个能级,1s能级,故D正确;

答案为D

【点睛】本题考查核外电子排布规律,明确能层和能级的关系是解本题关键。

13. s区和p区 ⅣA H原子得到1个电子实现最外电子层稳定结构 3s2 3s23p1 > < > > [Ne]3s23p5

【详解】(1)按元素原子的外围电子排布的特征把周期表划分为5个区,即s区、p区、d区、ds区和f区,其中s区中的氢和氦以及p区大部分元素不是金属元素;

(2)第ⅣA族的最高正价与最低负价绝对值相等,故H可放在第ⅣA族;氢原子得到1个电子达到稳定结构,这一特点与ⅦA族元素相同;

(3)由①和②在周期表中的位置可确定①、②分别为Mg和Al,其价电子排布式分别为3s2和3s23p1;利用同周期元素性质的递变规律可知:同周期元素原子半径从左到右依次减小,故Mg>Al;金属性依次减弱,故Mg>Al;电负性依次增强,故Al>Mg;第IIA族最外层的s轨道全满,第一电离能大于第IIIA族,故Mg>Al;

(4)因短周期元素最高正价为+7的元素应为ⅦA族元素,氟元素无正价,所以该元素为氯元素,电子排布式为[Ne]3s23p5;

14.[Ar]3d104s2

【详解】Zn的原子序数为30,其核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s2或[Ar]3d104s2。

15. 高氯酸 +CO2+H2O=H2SiO3↓+ Cl> C> Si 2+16H++10C1-=2Mn2++5Cl2↑+8H2O 试纸变蓝 否 因Cl2也能将B处的KI氧化

【分析】实验Ⅰ:元素最高价含氧酸的酸性强弱判断元素非金属性强弱,酸性越强,非金属性越强,AB中反应是碳酸盐和高氯酸反应生成二氧化碳,证明氯非金属性大于碳;C中为Na2SiO3溶液,二氧化碳通入反应生成硅酸沉淀,证明碳的非金属性大于硅。

(1)A中反应是碳酸钙和高氯酸反应生成二氧化碳,证明氯非金属性大于碳,A为高氯酸,B为碳酸盐;

(2)C中为Na2SiO3溶液,二氧化碳通入反应生成硅酸沉淀,证明碳的非金属性大于硅;

(3)根据实验现象和元素最高价含氧酸的酸性强弱判断元素非金属性强弱,酸性越强,非金属性越强,推知Cl、N、Si三种元素非金属性的强弱;

实验Ⅱ:探究氯、溴、碘的非金属性强弱的递变规律,根据实验装置图可知,实验原理为圆底烧瓶中:浓盐酸与高锰酸钾反应生成氯气,氯气通入A、B、C三处分别是沾有NaBr溶液的棉花、湿润的淀粉KI试纸、湿润红纸试管,溴化钠,溶液出现红色,有溴单质生成,说明氯的非金属性强于溴,湿润的淀粉KI试纸试纸变蓝,湿润红纸褪色;

(4)圆底烧瓶中浓盐酸和高锰酸钾发生氧化还原反应生成氯化锰、氯化钾和氯气,据此书写离子方程式;

(5)溴单质、氯气和碘化钾发生置换反应生成碘单质,碘单质和淀粉显示蓝色;

(6)氯的非金属性强于碘,溴的非金属性强于碘,碘化钾处,2I-+Cl2 I2+2Cl-,2I-+Br2 I2+2Br-,不能说明Br>I。

【详解】实验Ⅰ:(1) A中反应是碳酸钙和高氯酸反应生成二氧化碳,证明氯非金属性大于碳,A为高氯酸,B为碳酸盐;

(2)C中为Na2SiO3溶液,二氧化碳通入反应生成硅酸沉淀,证明碳酸的酸性强于硅酸,少量二氧化碳和硅酸盐反应生成硅酸和碳酸钠,离子反应为:+CO2+H2O=H2SiO3↓+;

(3)A中反应是碳酸盐和高氯酸反应生成二氧化碳,证明高氯酸的酸性强于碳酸,C中为Na2SiO3溶液,二氧化碳通入反应生成硅酸沉淀,证明碳酸的酸性强于硅酸,所以碳酸、高氯酸、硅酸的酸性强弱顺序是高氯酸、碳酸、硅酸,根据实验现象和元素最高价含氧酸的酸性强弱判断元素非金属性强弱,酸性越强,非金属性越强,推知Cl、C. Si三种元素非金属性的强弱为Cl>C>Si;

实验Ⅱ:(4)圆底烧瓶中浓盐酸与高锰酸钾反应生成氯气2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,离子反应为:2+16H++10C1-=2Mn2++5Cl2↑+8H2O;

(5)氯的非金属性强于碘,溴的非金属性强于碘,碘化钾处,2I +Cl2=I2+2Cl ,2I +Br2=I2+2Br 碘单质和淀粉显示蓝色,所以B处的实验现象为试纸变蓝;

(6)装置中氯气也能和碘化钾发应,不一定为生成的溴和碘化钾的反应,不能说明Br>I,所以根据A. B两处的实验现象不能推出非金属性Cl>Br>I,

故答案为:否。

16. 离子键、共价键 3Fe+8H++2NO3-=3Fe2-+2NO↑+4H2O 1s22s22p63s23p63d64s2 Fe3+>Fe2+ N>O>P>Al Al<P<N<O 4∶1 > 3∶1 Al3++3AlO2-+6H2O=4Al(OH)3↓ 2H++SO32-=SO2↑+H2O或H++HSO3-=SO2↑+H2O c(Na+)>c(HSO3-)>c(H+)>c(SO32-)>c(OH-); Ba2++2OH-+2HSO3-=BaSO3↓+SO32-+2H2O

【分析】A、B、C是三种非金属元素,A与B的原子的核外电子数之和与C原子的核外电子数相等且A、B、C能形成离子化合物,说明该化合物为铵盐,则A为H元素,B为N元素,C为O元素;D的单质是中学化学常见的两性金属,应为Al元素,E的单质是日常生活中用途最广泛的金属且其价电子数是G的两倍,则E的价电子为偶数,应为Fe元素,G的价电子数为4,且基态原子中未成对电子数均与其周期序数相同,应为C元素;D、H、F位于同一周期且原子序数依次增大,应为第三周期元素,B与H位于同一主族,则H为P元素,F原子的最外电子层的p电子数是s电子数的两倍,则F为S元素;据此分析解答。

【详解】根据上述分析,A为H元素,B为N元素,C为O元素,D为Al元素,E为Fe元素,F为S元素,G为C元素,H为P。

(1)A、B、C形成的化合物为NH4NO3或NH4NO2,均为离子化合物,含有离子键和共价键;E单质在常温下遇到A、B、C形成的另一化合物的浓溶液发生钝化现象,该化合物为浓硝酸,过量的Fe和稀硝酸反应生成硝酸亚铁和NO,反应的离子方程式为3Fe+8H++2NO3-=3Fe2-+2NO↑+4H2O,铁为26号元素,Fe的基态原子的电子排布式为1s22s22p63s23p63d64s2,所以Fe3+的电子排布式为[Ar]3d5,Fe2+的电子排布式为、[Ar]3d6,Fe3+的价层电子为半充满状态,较稳定,故答案为离子键、共价键;3Fe+8H++2NO3-=3Fe2-+2NO↑+4H2O;1s22s22p63s23p63d64s2;Fe3+>Fe2+;

(2)同主族元素从上到下,元素的第一电离能逐渐减小,同周期元素从左到右,元素的第一电离能逐渐增大,由于N的2p轨道为半充满状态,较稳定,所以N的第一电离能大于O,则有N>O>P>Al,同主族元素从上到下,元素的电负性逐渐减小,同周期元素从左到右,元素的电负性逐渐增大,则有Al<P<N<O,故答案为N>O>P>Al;Al<P<N<O;

(3)H、O、C可形成一种相对分子质量为46的一元羧酸分子,应为HCOOH,分子中含有4个o-键和1个π键,二者比值为4∶1,由于S元素的非金属性大于C,形成的氢化物较稳定,所以S-H键键能较大,故答案为4∶1;>;

(4)Al分别和盐酸、NaOH反应的化学方程式为2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,相同物质的量的盐酸和NaOH溶液分别与Al反应时,NaOH生成氢气多,为盐酸的3倍,Al3-和AlO2-能发生相互促进的水解反应生成Al(OH)3,反应的离子方程式为Al3++3AlO2-+6H2O=4Al(OH)3↓,故答案为3∶1;Al3++3AlO2-+6H2O=4Al(OH)3↓;

(5)由H、O、S可形成两种酸类化合物分别为H2SO3、H2SO4,H2SO4酸性强于H2SO3,将亚硫酸钠溶液加入硫酸或亚硫酸氢钠溶液加入硫酸中分别发生2H++SO32-=SO2↑+H2O或H++HSO3-=SO2↑+H2O,可证明H2SO4酸性强于H2SO3,由H、O、S与钠四种元素按原子个数比为l∶3∶1∶1组成一种化合物为NaHSO3,其水溶液呈酸性,说明HSO3-电离程度大于水解程度,则溶液中存在c(Na+)>c(HSO3-)>c(H+)>c(SO32-)>c(OH-),向该溶液中滴入少量的氢氧化钡溶液时发生反应的离子方程式为Ba2++2OH-+2HSO3-=BaSO3↓+SO32-+2H2O,故答案为2H++SO32-=SO2↑+H2O或H++HSO3-=SO2↑+H2O;c(Na+)>c(HSO3-)>c(H+)>c(SO32-)>c(OH-);Ba2++2OH-+2HSO3-=BaSO3↓+SO32-+2H2O。

【点睛】正确推断元素的种类为解答该题的关键,要注意题中几种元素的原子序数不是逐渐增大。本题的易错点为(5),要注意HSO3-电离程度大于水解程度。