第四章第一节糖类同步练习高二下学期化学人教版(2019)选择性必修3(含解析)

文档属性

| 名称 | 第四章第一节糖类同步练习高二下学期化学人教版(2019)选择性必修3(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 975.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-18 08:54:35 | ||

图片预览

文档简介

第四章第一节糖类同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.下列关于糖类的说法中错误的是

A.纤维素、麦芽糖、蔗糖在一定条件下都可发生水解反应

B.葡萄糖与果糖互为同分异构体

C.葡萄糖与蔗糖互为同分异构体

D.葡萄糖是单糖,蔗糖是二糖

2.对于淀粉和纤维素两种物质,下列说法不正确的是

A.二者都属于糖类,且都是高分子化合物

B.二者含C、H、O三种元素的质量分数相同,且互为同分异构体

C.二者都能水解,且水解的最终产物相同

D.都可用(C6H10O5)n表示,且都不能发生银镜反应

3.只用一种试剂就可以鉴别乙酸、葡萄糖溶液、淀粉溶液,该试剂是

A.NaOH溶液 B.Na2CO3溶液

C.碘水 D.新制氢氧化铜悬浊液

4.下列物质中不互为同分异构体的是

A.葡萄糖和果糖 B.蔗糖和麦芽糖 C.淀粉和纤维素 D.乙醇和二甲醚

5.淀粉是重要的工业原料。检验淀粉在稀催化下得到的水解液中的葡萄糖,下列未涉及的操作是

A. B.

C. D.

6.2022年4月28日,我国科学家“二氧化碳'变'葡萄糖和脂肪酸”的研究成果发表于《自然-催化》,二氧化碳变葡萄糖简易流程如下:二氧化碳乙酸葡萄糖。下列说法错误的是

A.如图所示乙酸结构中键角大小关系为∠1<∠2

B.“人工合成”过程中二氧化碳发生了还原反应

C.新制悬浊液可直接鉴别乙酸与葡萄糖

D.相同质量乙酸与葡萄糖完全燃烧,耗氧量相同

7.设NA为阿伏加德罗常数的值。下列有关叙述正确的是

A.28g聚丙烯中含有的碳原子数为NA

B.1mol葡萄糖分子中含羟基个数为6NA

C.38g正丁烷和20g异丁烷的混合物中共价键的数目为13NA

D.100g质量分数为46%的酒精与足量钠反应,生成的分子数为0.5NA

8.“有机”一词译自“Organic”,词源解释为“属于、关于或者源自生物的”。下列关于有机化学的说法错误的是

A.周朝设立“酰人”官职负责酿造酒、醋等,酒精、醋酸均为有机物

B.宣德青花瓷所用青料“苏麻离青”属低锰高铁类钴料,不属于有机材料

C.我国非遗中的扎染工艺,以板蓝根、蓝靛等做染料是经验性利用有机物的典范

D.河南省方城羊肉烩面中的面主要成分是淀粉,淀粉属于纯净物

9.已知葡萄糖、淀粉和纤维素的结构如图,下列说法错误的是

A.1 mol该纤维素最多可以和3n mol乙酸酐[(CH3CO)2O)]反应生成醋酸纤维

B.上图葡萄糖结构中含有羟基、醚键,不含醛基,但该葡萄糖能发生银镜反应

C.葡萄糖1位碳和4位碳的羟基分别与另一葡萄糖4位碳和1位碳的羟基发生缩聚反应可形成淀粉

D.高纤维食物富含膳食纤维,在人体内可以通过水解反应生成葡萄糖提供能量

10.我国科学家进行了如图所示的碳循环研究。下列说法正确的是

A.淀粉是多糖,在一定条件下能水解成葡萄糖

B.葡萄糖与果糖互为同分异构体,都属于烃类

C.中含有个电子

D.被还原生成

11.以下哪种物质是麦芽糖水解的最终产物

A. B.

C. D.

12.乳糖是一种双糖,可以水解成葡萄糖和半乳糖。半乳糖和葡萄糖互为同分异构体,则乳糖的分子式为

A.C6H12O6 B.C18H30O15 C.C12H12O12 D.C12H22O11

13.下列实验操作、现象及结论均正确的是

选项 实验 现象 结论

A 将淀粉和稀硫酸混合加热一段时间后,再加入新制的Cu(OH)2悬浊液,加热 产生砖红色沉淀 淀粉在稀硫酸、加热条件下水解为葡萄糖

B 向盛有饱和NaCl溶液的试管中,先通入足量NH3再通入过量CO2 溶液变浑浊 制得NaHCO3晶体

C 将乙醇与浓硫酸的混合溶液加热,产生的气体直接通入溴水中 溶液橙黄色褪去 产生的气体一定是乙烯

D 在Na2SO3饱和溶液中滴加稀硫酸,将产生的气体通入KMnO4溶液中 KMnO4溶液褪色 该气体产物具有漂白性

A.A B.B C.C D.D

14.麦芽糖主要存在于发芽的谷粒中,其α-D-(+)-麦芽糖的结构如图所示,下列相关说法中正确的是

A.麦芽糖是一种常见的寡糖

B.如图麦芽糖分子结构中无醛基,因此属于非还原糖

C.麦芽糖由一分子葡萄糖和一分子果糖脱水缩合形成

D.将麦芽糖水解液调至碱性后,可发生银镜反应,证明部分麦芽糖发生了水解

15.核糖是合成核酸的重要原料,常见的两种核糖为D-核糖( )和戊醛糖(CH2OH—CHOH—CHOH—CHOH—CHO)。下列关于核糖的叙述不正确的是

A.戊醛糖和D-核糖互为同分异构体

B.它们都能发生酯化反应

C.戊醛糖属于单糖

D.戊醛糖→脱氧核糖[CH2OH(CHOH)2CH2CHO]可看作一个氧化过程

二、填空题

16.糖类的组成、定义、分类

(1)组成:糖类化合物一般由___________三种元素组成,很多糖类分子的组成可以用通式___________来表示,所以糖类也被称为碳水化合物。

定义:糖类是多羟基醛、多羟基酮和它们的脱水缩合物。

(2)分类:可分为单糖、二糖和多糖。

①单糖:不能水解的糖,如___________等。

②二糖(低聚糖):1mol糖水解后能产生2~10 mol单糖。常见的二糖有___________等。

③多糖:1mol糖水解后能产生10mol以上单糖,如___________等。

17.在葡萄糖溶液中有一种环状结构的葡萄糖分子,分子式也是。在溶液中存在下列平衡:

回答下列问题:

(1)上述平衡中的环状结构(乙)的分子是通过链状结构(甲)分子中的_______之间发生_______反应而生成的。

(2)根据(1)中的反应原理,现要制备一种羟基醚,试写出由两种简单的有机物合成该羟基醚的化学方程式:_______。

三、实验题

18.为检验淀粉水解的情况,进行如下实验:试管甲和丙均用60~80 ℃的水浴加热5~6 min,试管乙不加热。待试管甲和丙中的溶液冷却后再进行后续实验。

实验1:取少量甲中溶液,加入新制氢氧化铜,加热,没有砖红色沉淀出现。

实验2:取少量乙中溶液,滴加几滴碘水,溶液变为蓝色,但取少量甲中溶液做此实验时,溶液不变蓝色。

实验3:取少量丙中溶液,加入NaOH溶液调节溶液至碱性,再滴加碘水,溶液颜色无明显变化。

(1)写出淀粉水解的化学方程式:_______。

(2)设计甲和乙是为了探究_______对淀粉水解的影响,设计甲和丙是为了探究_______对淀粉水解的影响。

(3)实验1失败的原因是_______。

(4)实验3中溶液的颜色无明显变化的原因是_______。

(5)下列结论合理的是_______(填字母)。

a.淀粉水解需要有催化剂并在一定温度下进行

b.欲检验淀粉是否完全水解,应在冷却后的水解液中直接滴加碘水

c.欲检验淀粉的水解产物具有还原性,应先在水解液中加入氢氧化钠中和稀硫酸至溶液呈碱性,再加入新制氢氧化铜并加热

19.为检验淀粉水解的情况,进行如图所示的实验,试管甲和丙均用60~80℃的水浴加热,试管乙不加热。待试管甲、丙中的溶液冷却后再进行后续实验。

实验1:取少量甲中溶液,加入新制氢氧化铜悬浊液,加热,没有砖红色沉淀出现。

实验2:取少量乙中溶液,滴加几滴碘水,溶液变为蓝色,但取少量甲中溶液做此实验时,溶液不变蓝色。

实验3:取少量丙中溶液加入溶液调节至碱性,再滴加碘水,溶液颜色无明显变化。

(1)设计甲和乙是为了探究_______对淀粉水解的影响,设计甲和丙是为了探究_______对淀粉水解的影响。

(2)实验1失败的原因是_______。

(3)实验3中溶液的颜色无明显变化的原因是_______。

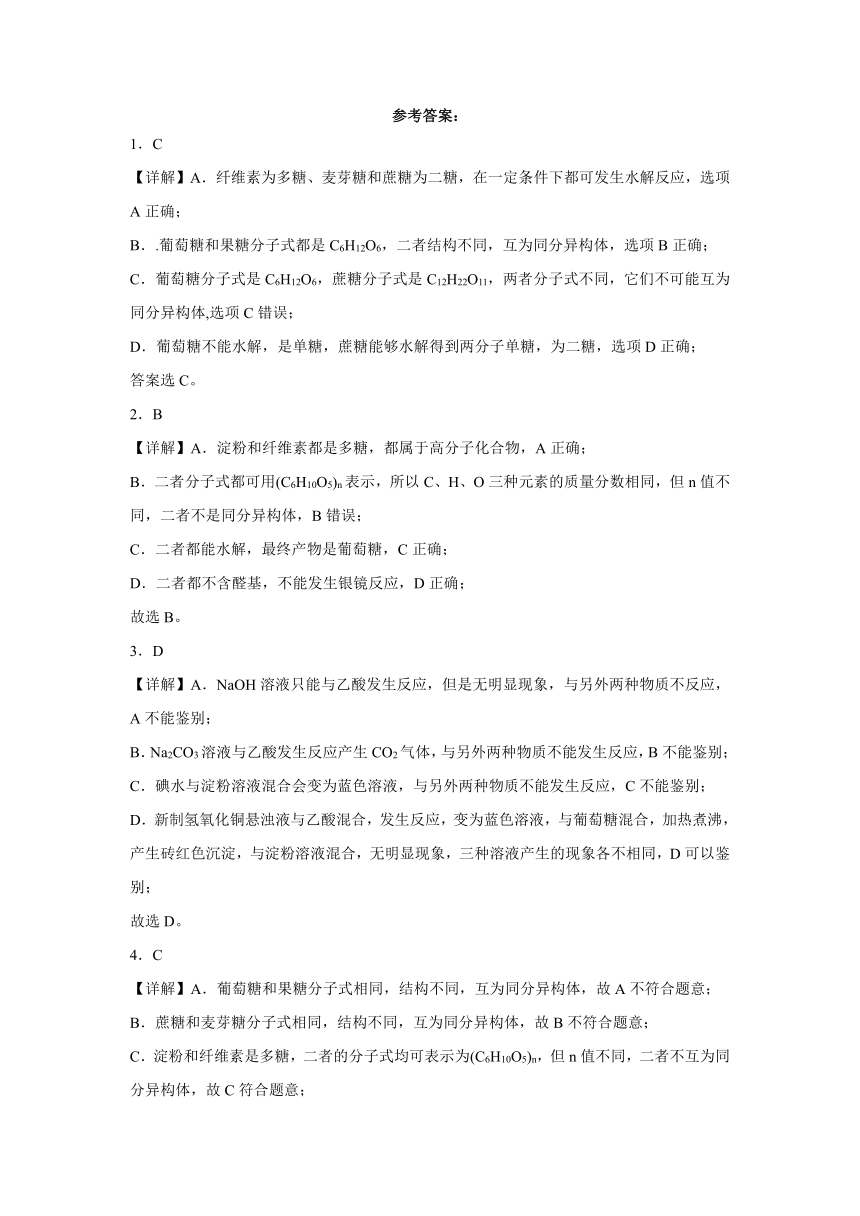

参考答案:

1.C

【详解】A.纤维素为多糖、麦芽糖和蔗糖为二糖,在一定条件下都可发生水解反应,选项A正确;

B..葡萄糖和果糖分子式都是C6H12O6,二者结构不同,互为同分异构体,选项B正确;

C.葡萄糖分子式是C6H12O6,蔗糖分子式是C12H22O11,两者分子式不同,它们不可能互为同分异构体,选项C错误;

D.葡萄糖不能水解,是单糖,蔗糖能够水解得到两分子单糖,为二糖,选项D正确;

答案选C。

2.B

【详解】A.淀粉和纤维素都是多糖,都属于高分子化合物,A正确;

B.二者分子式都可用(C6H10O5)n表示,所以C、H、O三种元素的质量分数相同,但n值不同,二者不是同分异构体,B错误;

C.二者都能水解,最终产物是葡萄糖,C正确;

D.二者都不含醛基,不能发生银镜反应,D正确;

故选B。

3.D

【详解】A.NaOH溶液只能与乙酸发生反应,但是无明显现象,与另外两种物质不反应,A不能鉴别;

B.Na2CO3溶液与乙酸发生反应产生CO2气体,与另外两种物质不能发生反应,B不能鉴别;

C.碘水与淀粉溶液混合会变为蓝色溶液,与另外两种物质不能发生反应,C不能鉴别;

D.新制氢氧化铜悬浊液与乙酸混合,发生反应,变为蓝色溶液,与葡萄糖混合,加热煮沸,产生砖红色沉淀,与淀粉溶液混合,无明显现象,三种溶液产生的现象各不相同,D可以鉴别;

故选D。

4.C

【详解】A.葡萄糖和果糖分子式相同,结构不同,互为同分异构体,故A不符合题意;

B.蔗糖和麦芽糖分子式相同,结构不同,互为同分异构体,故B不符合题意;

C.淀粉和纤维素是多糖,二者的分子式均可表示为(C6H10O5)n,但n值不同,二者不互为同分异构体,故C符合题意;

D.乙醇和二甲醚分子式相同,结构不同,互为同分异构体,故D不符合题意

故选C。

5.A

【详解】A.淀粉在稀酸条件下水解生成葡萄糖,该反应需要加热但所用仪器不包括蒸发皿,A选项中仪器错误;

B.在检验葡萄糖中的醛基前应加入适量NaOH溶液将水解液由酸性调至碱性,保证检验试剂(新制氢氧化铜或银氨溶液能稳定存在并与醛基反应),B选项中操作正确;

C.检验淀粉是否水解生成葡萄糖,因葡萄糖中含有醛基,可加入能检验醛基新制氢氧化铜试剂,C选项所用试剂正确;

D.葡萄糖与新制氢氧化铜反应需要加热,D选项操作正确;

故选A。

6.A

【详解】A.由于C=O键对C-C键的斥力大干C-O键对C-C键的斥力,因此∠1>∠2,故A错误;

B.人工合成过程是将CO2转化为CH3COOH,碳元素的化合价由+4降为0,二氧化碳发生了还原反应,故B正确;

C.葡萄糖为还原性糖,含有醛基,因此可用新制Cu(OH)2悬浊液鉴别乙酸与葡萄糖,故C正确;

D.乙酸和葡萄糖的最简式均为CH2O,因此相同质量乙酸与葡萄糖完全燃烧,耗氧量相同,故D正确;

故答案选A。

7.C

【详解】A.聚丙烯的链节为-CHCH3CH2-,则28g聚丙烯中含有的碳原子的物质的量为 ,数目为2NA,A错误;

B.1分子葡萄糖中有5个羟基,则1mol葡萄糖分子中含羟基个数为5NA,B错误;

C.1分子正丁烷和异丁烷中均含有13个共价键、且相对分子质量均为58,则38g正丁烷和20g异丁烷的混合物中共有1mol分子,故共价键的数目为13NA,C正确;

D.100g质量分数为46%的酒精中含有46g酒精和54g的水,水、酒精均与钠反应,故生成的分子数为大于0.5NA,D错误;

故选C。

8.D

【详解】A.酒精(C2H5OH)属于醇类,醋酸(CH3COOH)属于羧酸类,均为有机物,故A正确;

B.低锰高铁类钴料是天然无机材料,不属于有机材料,故B正确;

C.以板蓝根、蓝靛等做染料的扎染工艺,利用有机物的性质,大大提高染料的上染率和色牢度,同时制作出来的成品具有良好的手感,是经验性利用有机物的典范,故C正确;

D.面粉的主要成分是淀粉,由于聚合度n值不同,淀粉属于混合物,故D错误;

答案选D。

9.D

【详解】A.羟基与乙酸酐以1:1发生取代反应,1 mol该纤维素含有3n mol羟基,则最多可以和3n mol乙酸酐[(CH3CO)2O)]反应生成醋酸纤维,故A正确;

B.葡萄糖具有还原性,能发生银镜反应,故B错误;

C.由结构图可知,葡萄糖1位碳和4位碳的羟基分别与另一葡萄糖4位碳和1位碳的羟基可以发生缩聚反应脱去水分子,并生成高分子化合物淀粉,故C正确;

D.人体不含纤维素酶,纤维素在人体内不能水解,故D正确。

故选B。

10.A

【详解】A.淀粉是由葡萄糖分子聚合而成的多糖,在一定条件下水解可得到葡萄糖,故A正确;

B.葡萄糖与果糖的分子式均为C6H12O6,结构不同,二者互为同分异构体,但含有O元素,不是烃类,属于烃的衍生物,故B错误;

C.一个CO分子含有14个电子,则1molCO中含有14×6.02×1023=8.428×1024个电子,故C错误;

D.未指明气体处于标况下,不能用标况下的气体摩尔体积计算其物质的量,故D错误;

答案选A。

11.A

【详解】麦芽糖的分子式为C12H22O11,麦芽糖水解的最终产物为葡萄糖,葡萄糖的分子式为C6H12O6,葡萄糖的结构简式为CH2OH(CHOH)4CHO;答案选A。

12.D

【详解】设乳糖的分子式为CxHyOz,根据原子守恒CxHyOz+H2O→C6H12O6(葡萄糖)+C6H12O6(半乳糖),则乳糖的分子式为:C12H22O11,答案选D。

13.B

【详解】A.葡萄糖在碱性条件下才能与新制氢氧化铜悬浊液共热发生氧化反应生成砖红色沉淀,则将淀粉和稀硫酸混合加热一段时间后,应先加入氢氧化钠溶液中和稀硫酸,并使溶液呈碱性,再加入新制的氢氧化铜悬浊液,加热能产生砖红色沉淀,故A错误;

B.氨气极易溶于水,在水中的溶解度大于二氧化碳,向饱和食盐水中先通入足量氨气使溶液呈碱性,能增大二氧化碳在溶液中的溶解度,有利于二氧化碳与、氨气、氯化钠溶液反应生成碳酸氢钠沉淀和氯化铵,过滤得到碳酸氢钠,故B正确;

C.浓硫酸具有脱水性和强氧化性,能使乙醇脱水碳化,碳与浓硫酸共热反应生成的二氧化硫也能与溴水反应使溶液褪色,则将乙醇与浓硫酸的混合溶液加热,产生的气体直接通入溴水中,溶液橙黄色褪去不能说明产生的气体一定是乙烯,故C错误;

D.亚硫酸饱和溶液与稀硫酸反应生成具有还原性的二氧化硫,二氧化硫通入酸性高锰酸钾溶液中使溶液褪色说明二氧化硫具有还原性,与漂白性无关,故D错误;

故选B。

14.A

【详解】A.1分子麦芽糖能水解出2分子单糖,麦芽糖是寡糖,故A正确;

B.麦芽糖是还原糖,故B错误;

C.麦芽糖由两分子葡萄糖脱水缩合形成,故C错误;

D.麦芽糖和葡萄糖均为还原糖,均可发生银镜反应,故D错误;

选A。

15.D

【分析】D-核糖和戊醛糖的分子式都为C5H10O5,二者结构不同,属于同分异构体,分子中都含有羟基,可发生取代、氧化和消去反应,其中戊醛糖含有醛基,可发生氧化反应,以此分析解答。

【详解】A.D-核糖和戊醛糖的分子式都为C5H10O5,二者结构不同,属于同分异构体,A正确;

B.二者分子中都含有羟基,都可发生酯化反应,B正确;

C.戊醛糖是不能发生水解反应的糖,属于单糖,C正确;

D.由戊醛糖→脱氧核糖( CH2OH-CHOH-CHOH-CH2-CHO),为物质的失氧过程,可看成是一个还原过程,D错误;

故合理选项是D。

16.(1) 碳、氢、氧 Cm(H2O)n

(2) 葡萄糖、果糖、核糖和脱氧核糖 蔗糖、麦芽糖和乳糖 淀粉、纤维素和糖原

【详解】(1)糖类化合物一般由碳、氢、氧三种元素组成,很多糖类分子的组成可以用通式Cm(H2O)n来表示,所以糖类也被称为碳水化合物,从结构来说,糖类是多羟基醛、多羟基酮和它们的脱水缩合物;

(2)按是否能水解成更简单的糖将糖类分为单糖、二糖、多糖。

①单糖:不能水解的糖,如葡萄糖、果糖、核糖和脱氧核糖等;

②二糖(低聚糖):1mol糖水解后能产生2~10 mol单糖。常见的二糖有蔗糖、麦芽糖和乳糖等;

③多糖:1mol糖水解后能产生10mol以上单糖,如淀粉、纤维素和糖原等。

17.(1) 羟基、醛基 加成

(2)

【解析】(1)

给甲中碳原子编号为,对比甲、乙的结构简式,甲分子中的醛基和5号碳原子上的羟基发生加成反应生成了乙;答案为:羟基、醛基;加成。

(2)

根据(1)中的反应原理,可由CH3CH2OH和CH3CHO发生加成反应制备,反应的化学方程式为CH3CH2OH+CH3CHO ;答案为:CH3CH2OH+CH3CHO 。

18.(1)

(2) 温度 催化剂

(3)没有加入碱中和作为催化剂的硫酸

(4)碘单质和氢氧化钠溶液反应

(5)abc

【分析】淀粉在稀硫酸作用下加热可发生水解反应生成葡萄糖,葡萄糖具有还原性,可与氢氧化铜悬浊液在碱性条件下发生氧化还原反应,所以水解后应先加入氢氧化钠溶液调节溶液至碱性。

(1)

淀粉属于多糖,在酸性环境下水解的最终产物是葡萄糖,水解的化学方程式为:。

(2)

试管甲和乙均用2g淀粉和20mL20%的稀硫酸,试管甲用60~80℃的水浴加热5~6min,试管乙不加热,所以设计甲和乙是为了探究温度对淀粉水解的影响;试管丙用2g淀粉,与甲对比未用20mL20%的稀硫酸,试管甲和丙均用60~80℃的水浴加热5~6min,所以设计甲和丙是为了探究催化剂对淀粉水解的影响。

(3)

淀粉水解后得到的溶液中含有稀硫酸,溶液呈酸性,与氢氧化铜悬浊液反应须在碱性条件下进行,因此淀粉与少量稀硫酸加热一段时间后,需加入一定量的氢氧化钠中和稀硫酸,溶液呈现碱性,然后再加入制氢氧化铜悬浊液,实验1失败的原因是:没有加入碱中和作为催化剂的硫酸。

(4)

实验3中溶液的颜色无明显变化是因为:碘单质和氢氧化钠溶液反应。

(5)

a.根据实验可知淀粉水解需要在催化剂和一定温度下进行,a正确;

b.向冷却后的淀粉水解液中直接加入碘水,可根据溶液颜色变化判断淀粉是否完全水解,b正确;

c.欲检验淀粉的水解产物具有还原性,应先在水解液中加入氢氧化钠中和稀硫酸至溶液呈碱性,再加入新制氢氧化铜并加热,根据是否产生砖红色沉淀检验产物的还原性,c正确;

答案选abc。

19. 温度 催化剂 没有加碱中和作为催化剂的稀硫酸 氢氧化钠与碘发生了反应

【详解】(1) 实验甲和乙相比,只有温度不同,所以设计甲和乙是为了探究温度对淀粉水解的影响;实验甲和丙相比,甲加入硫酸在催化剂、丙没有加硫酸,设计甲和丙是为了探究催化剂对淀粉水解的影响;

(2)实验1,淀粉中加入稀硫酸,加热后淀粉会发生水解生成葡萄糖,向水解后的混合溶液中直接加入新制的氢氧化铜悬浊液并加热,会和反应,故没有砖红色沉淀出现;

(3)实验3,未加催化剂稀硫酸,丙中淀粉未水解;取少量丙中溶液加入溶液调节至碱性,再滴加碘水,溶液颜色无明显变化,是因为氢氧化钠与碘发生了反应。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.下列关于糖类的说法中错误的是

A.纤维素、麦芽糖、蔗糖在一定条件下都可发生水解反应

B.葡萄糖与果糖互为同分异构体

C.葡萄糖与蔗糖互为同分异构体

D.葡萄糖是单糖,蔗糖是二糖

2.对于淀粉和纤维素两种物质,下列说法不正确的是

A.二者都属于糖类,且都是高分子化合物

B.二者含C、H、O三种元素的质量分数相同,且互为同分异构体

C.二者都能水解,且水解的最终产物相同

D.都可用(C6H10O5)n表示,且都不能发生银镜反应

3.只用一种试剂就可以鉴别乙酸、葡萄糖溶液、淀粉溶液,该试剂是

A.NaOH溶液 B.Na2CO3溶液

C.碘水 D.新制氢氧化铜悬浊液

4.下列物质中不互为同分异构体的是

A.葡萄糖和果糖 B.蔗糖和麦芽糖 C.淀粉和纤维素 D.乙醇和二甲醚

5.淀粉是重要的工业原料。检验淀粉在稀催化下得到的水解液中的葡萄糖,下列未涉及的操作是

A. B.

C. D.

6.2022年4月28日,我国科学家“二氧化碳'变'葡萄糖和脂肪酸”的研究成果发表于《自然-催化》,二氧化碳变葡萄糖简易流程如下:二氧化碳乙酸葡萄糖。下列说法错误的是

A.如图所示乙酸结构中键角大小关系为∠1<∠2

B.“人工合成”过程中二氧化碳发生了还原反应

C.新制悬浊液可直接鉴别乙酸与葡萄糖

D.相同质量乙酸与葡萄糖完全燃烧,耗氧量相同

7.设NA为阿伏加德罗常数的值。下列有关叙述正确的是

A.28g聚丙烯中含有的碳原子数为NA

B.1mol葡萄糖分子中含羟基个数为6NA

C.38g正丁烷和20g异丁烷的混合物中共价键的数目为13NA

D.100g质量分数为46%的酒精与足量钠反应,生成的分子数为0.5NA

8.“有机”一词译自“Organic”,词源解释为“属于、关于或者源自生物的”。下列关于有机化学的说法错误的是

A.周朝设立“酰人”官职负责酿造酒、醋等,酒精、醋酸均为有机物

B.宣德青花瓷所用青料“苏麻离青”属低锰高铁类钴料,不属于有机材料

C.我国非遗中的扎染工艺,以板蓝根、蓝靛等做染料是经验性利用有机物的典范

D.河南省方城羊肉烩面中的面主要成分是淀粉,淀粉属于纯净物

9.已知葡萄糖、淀粉和纤维素的结构如图,下列说法错误的是

A.1 mol该纤维素最多可以和3n mol乙酸酐[(CH3CO)2O)]反应生成醋酸纤维

B.上图葡萄糖结构中含有羟基、醚键,不含醛基,但该葡萄糖能发生银镜反应

C.葡萄糖1位碳和4位碳的羟基分别与另一葡萄糖4位碳和1位碳的羟基发生缩聚反应可形成淀粉

D.高纤维食物富含膳食纤维,在人体内可以通过水解反应生成葡萄糖提供能量

10.我国科学家进行了如图所示的碳循环研究。下列说法正确的是

A.淀粉是多糖,在一定条件下能水解成葡萄糖

B.葡萄糖与果糖互为同分异构体,都属于烃类

C.中含有个电子

D.被还原生成

11.以下哪种物质是麦芽糖水解的最终产物

A. B.

C. D.

12.乳糖是一种双糖,可以水解成葡萄糖和半乳糖。半乳糖和葡萄糖互为同分异构体,则乳糖的分子式为

A.C6H12O6 B.C18H30O15 C.C12H12O12 D.C12H22O11

13.下列实验操作、现象及结论均正确的是

选项 实验 现象 结论

A 将淀粉和稀硫酸混合加热一段时间后,再加入新制的Cu(OH)2悬浊液,加热 产生砖红色沉淀 淀粉在稀硫酸、加热条件下水解为葡萄糖

B 向盛有饱和NaCl溶液的试管中,先通入足量NH3再通入过量CO2 溶液变浑浊 制得NaHCO3晶体

C 将乙醇与浓硫酸的混合溶液加热,产生的气体直接通入溴水中 溶液橙黄色褪去 产生的气体一定是乙烯

D 在Na2SO3饱和溶液中滴加稀硫酸,将产生的气体通入KMnO4溶液中 KMnO4溶液褪色 该气体产物具有漂白性

A.A B.B C.C D.D

14.麦芽糖主要存在于发芽的谷粒中,其α-D-(+)-麦芽糖的结构如图所示,下列相关说法中正确的是

A.麦芽糖是一种常见的寡糖

B.如图麦芽糖分子结构中无醛基,因此属于非还原糖

C.麦芽糖由一分子葡萄糖和一分子果糖脱水缩合形成

D.将麦芽糖水解液调至碱性后,可发生银镜反应,证明部分麦芽糖发生了水解

15.核糖是合成核酸的重要原料,常见的两种核糖为D-核糖( )和戊醛糖(CH2OH—CHOH—CHOH—CHOH—CHO)。下列关于核糖的叙述不正确的是

A.戊醛糖和D-核糖互为同分异构体

B.它们都能发生酯化反应

C.戊醛糖属于单糖

D.戊醛糖→脱氧核糖[CH2OH(CHOH)2CH2CHO]可看作一个氧化过程

二、填空题

16.糖类的组成、定义、分类

(1)组成:糖类化合物一般由___________三种元素组成,很多糖类分子的组成可以用通式___________来表示,所以糖类也被称为碳水化合物。

定义:糖类是多羟基醛、多羟基酮和它们的脱水缩合物。

(2)分类:可分为单糖、二糖和多糖。

①单糖:不能水解的糖,如___________等。

②二糖(低聚糖):1mol糖水解后能产生2~10 mol单糖。常见的二糖有___________等。

③多糖:1mol糖水解后能产生10mol以上单糖,如___________等。

17.在葡萄糖溶液中有一种环状结构的葡萄糖分子,分子式也是。在溶液中存在下列平衡:

回答下列问题:

(1)上述平衡中的环状结构(乙)的分子是通过链状结构(甲)分子中的_______之间发生_______反应而生成的。

(2)根据(1)中的反应原理,现要制备一种羟基醚,试写出由两种简单的有机物合成该羟基醚的化学方程式:_______。

三、实验题

18.为检验淀粉水解的情况,进行如下实验:试管甲和丙均用60~80 ℃的水浴加热5~6 min,试管乙不加热。待试管甲和丙中的溶液冷却后再进行后续实验。

实验1:取少量甲中溶液,加入新制氢氧化铜,加热,没有砖红色沉淀出现。

实验2:取少量乙中溶液,滴加几滴碘水,溶液变为蓝色,但取少量甲中溶液做此实验时,溶液不变蓝色。

实验3:取少量丙中溶液,加入NaOH溶液调节溶液至碱性,再滴加碘水,溶液颜色无明显变化。

(1)写出淀粉水解的化学方程式:_______。

(2)设计甲和乙是为了探究_______对淀粉水解的影响,设计甲和丙是为了探究_______对淀粉水解的影响。

(3)实验1失败的原因是_______。

(4)实验3中溶液的颜色无明显变化的原因是_______。

(5)下列结论合理的是_______(填字母)。

a.淀粉水解需要有催化剂并在一定温度下进行

b.欲检验淀粉是否完全水解,应在冷却后的水解液中直接滴加碘水

c.欲检验淀粉的水解产物具有还原性,应先在水解液中加入氢氧化钠中和稀硫酸至溶液呈碱性,再加入新制氢氧化铜并加热

19.为检验淀粉水解的情况,进行如图所示的实验,试管甲和丙均用60~80℃的水浴加热,试管乙不加热。待试管甲、丙中的溶液冷却后再进行后续实验。

实验1:取少量甲中溶液,加入新制氢氧化铜悬浊液,加热,没有砖红色沉淀出现。

实验2:取少量乙中溶液,滴加几滴碘水,溶液变为蓝色,但取少量甲中溶液做此实验时,溶液不变蓝色。

实验3:取少量丙中溶液加入溶液调节至碱性,再滴加碘水,溶液颜色无明显变化。

(1)设计甲和乙是为了探究_______对淀粉水解的影响,设计甲和丙是为了探究_______对淀粉水解的影响。

(2)实验1失败的原因是_______。

(3)实验3中溶液的颜色无明显变化的原因是_______。

参考答案:

1.C

【详解】A.纤维素为多糖、麦芽糖和蔗糖为二糖,在一定条件下都可发生水解反应,选项A正确;

B..葡萄糖和果糖分子式都是C6H12O6,二者结构不同,互为同分异构体,选项B正确;

C.葡萄糖分子式是C6H12O6,蔗糖分子式是C12H22O11,两者分子式不同,它们不可能互为同分异构体,选项C错误;

D.葡萄糖不能水解,是单糖,蔗糖能够水解得到两分子单糖,为二糖,选项D正确;

答案选C。

2.B

【详解】A.淀粉和纤维素都是多糖,都属于高分子化合物,A正确;

B.二者分子式都可用(C6H10O5)n表示,所以C、H、O三种元素的质量分数相同,但n值不同,二者不是同分异构体,B错误;

C.二者都能水解,最终产物是葡萄糖,C正确;

D.二者都不含醛基,不能发生银镜反应,D正确;

故选B。

3.D

【详解】A.NaOH溶液只能与乙酸发生反应,但是无明显现象,与另外两种物质不反应,A不能鉴别;

B.Na2CO3溶液与乙酸发生反应产生CO2气体,与另外两种物质不能发生反应,B不能鉴别;

C.碘水与淀粉溶液混合会变为蓝色溶液,与另外两种物质不能发生反应,C不能鉴别;

D.新制氢氧化铜悬浊液与乙酸混合,发生反应,变为蓝色溶液,与葡萄糖混合,加热煮沸,产生砖红色沉淀,与淀粉溶液混合,无明显现象,三种溶液产生的现象各不相同,D可以鉴别;

故选D。

4.C

【详解】A.葡萄糖和果糖分子式相同,结构不同,互为同分异构体,故A不符合题意;

B.蔗糖和麦芽糖分子式相同,结构不同,互为同分异构体,故B不符合题意;

C.淀粉和纤维素是多糖,二者的分子式均可表示为(C6H10O5)n,但n值不同,二者不互为同分异构体,故C符合题意;

D.乙醇和二甲醚分子式相同,结构不同,互为同分异构体,故D不符合题意

故选C。

5.A

【详解】A.淀粉在稀酸条件下水解生成葡萄糖,该反应需要加热但所用仪器不包括蒸发皿,A选项中仪器错误;

B.在检验葡萄糖中的醛基前应加入适量NaOH溶液将水解液由酸性调至碱性,保证检验试剂(新制氢氧化铜或银氨溶液能稳定存在并与醛基反应),B选项中操作正确;

C.检验淀粉是否水解生成葡萄糖,因葡萄糖中含有醛基,可加入能检验醛基新制氢氧化铜试剂,C选项所用试剂正确;

D.葡萄糖与新制氢氧化铜反应需要加热,D选项操作正确;

故选A。

6.A

【详解】A.由于C=O键对C-C键的斥力大干C-O键对C-C键的斥力,因此∠1>∠2,故A错误;

B.人工合成过程是将CO2转化为CH3COOH,碳元素的化合价由+4降为0,二氧化碳发生了还原反应,故B正确;

C.葡萄糖为还原性糖,含有醛基,因此可用新制Cu(OH)2悬浊液鉴别乙酸与葡萄糖,故C正确;

D.乙酸和葡萄糖的最简式均为CH2O,因此相同质量乙酸与葡萄糖完全燃烧,耗氧量相同,故D正确;

故答案选A。

7.C

【详解】A.聚丙烯的链节为-CHCH3CH2-,则28g聚丙烯中含有的碳原子的物质的量为 ,数目为2NA,A错误;

B.1分子葡萄糖中有5个羟基,则1mol葡萄糖分子中含羟基个数为5NA,B错误;

C.1分子正丁烷和异丁烷中均含有13个共价键、且相对分子质量均为58,则38g正丁烷和20g异丁烷的混合物中共有1mol分子,故共价键的数目为13NA,C正确;

D.100g质量分数为46%的酒精中含有46g酒精和54g的水,水、酒精均与钠反应,故生成的分子数为大于0.5NA,D错误;

故选C。

8.D

【详解】A.酒精(C2H5OH)属于醇类,醋酸(CH3COOH)属于羧酸类,均为有机物,故A正确;

B.低锰高铁类钴料是天然无机材料,不属于有机材料,故B正确;

C.以板蓝根、蓝靛等做染料的扎染工艺,利用有机物的性质,大大提高染料的上染率和色牢度,同时制作出来的成品具有良好的手感,是经验性利用有机物的典范,故C正确;

D.面粉的主要成分是淀粉,由于聚合度n值不同,淀粉属于混合物,故D错误;

答案选D。

9.D

【详解】A.羟基与乙酸酐以1:1发生取代反应,1 mol该纤维素含有3n mol羟基,则最多可以和3n mol乙酸酐[(CH3CO)2O)]反应生成醋酸纤维,故A正确;

B.葡萄糖具有还原性,能发生银镜反应,故B错误;

C.由结构图可知,葡萄糖1位碳和4位碳的羟基分别与另一葡萄糖4位碳和1位碳的羟基可以发生缩聚反应脱去水分子,并生成高分子化合物淀粉,故C正确;

D.人体不含纤维素酶,纤维素在人体内不能水解,故D正确。

故选B。

10.A

【详解】A.淀粉是由葡萄糖分子聚合而成的多糖,在一定条件下水解可得到葡萄糖,故A正确;

B.葡萄糖与果糖的分子式均为C6H12O6,结构不同,二者互为同分异构体,但含有O元素,不是烃类,属于烃的衍生物,故B错误;

C.一个CO分子含有14个电子,则1molCO中含有14×6.02×1023=8.428×1024个电子,故C错误;

D.未指明气体处于标况下,不能用标况下的气体摩尔体积计算其物质的量,故D错误;

答案选A。

11.A

【详解】麦芽糖的分子式为C12H22O11,麦芽糖水解的最终产物为葡萄糖,葡萄糖的分子式为C6H12O6,葡萄糖的结构简式为CH2OH(CHOH)4CHO;答案选A。

12.D

【详解】设乳糖的分子式为CxHyOz,根据原子守恒CxHyOz+H2O→C6H12O6(葡萄糖)+C6H12O6(半乳糖),则乳糖的分子式为:C12H22O11,答案选D。

13.B

【详解】A.葡萄糖在碱性条件下才能与新制氢氧化铜悬浊液共热发生氧化反应生成砖红色沉淀,则将淀粉和稀硫酸混合加热一段时间后,应先加入氢氧化钠溶液中和稀硫酸,并使溶液呈碱性,再加入新制的氢氧化铜悬浊液,加热能产生砖红色沉淀,故A错误;

B.氨气极易溶于水,在水中的溶解度大于二氧化碳,向饱和食盐水中先通入足量氨气使溶液呈碱性,能增大二氧化碳在溶液中的溶解度,有利于二氧化碳与、氨气、氯化钠溶液反应生成碳酸氢钠沉淀和氯化铵,过滤得到碳酸氢钠,故B正确;

C.浓硫酸具有脱水性和强氧化性,能使乙醇脱水碳化,碳与浓硫酸共热反应生成的二氧化硫也能与溴水反应使溶液褪色,则将乙醇与浓硫酸的混合溶液加热,产生的气体直接通入溴水中,溶液橙黄色褪去不能说明产生的气体一定是乙烯,故C错误;

D.亚硫酸饱和溶液与稀硫酸反应生成具有还原性的二氧化硫,二氧化硫通入酸性高锰酸钾溶液中使溶液褪色说明二氧化硫具有还原性,与漂白性无关,故D错误;

故选B。

14.A

【详解】A.1分子麦芽糖能水解出2分子单糖,麦芽糖是寡糖,故A正确;

B.麦芽糖是还原糖,故B错误;

C.麦芽糖由两分子葡萄糖脱水缩合形成,故C错误;

D.麦芽糖和葡萄糖均为还原糖,均可发生银镜反应,故D错误;

选A。

15.D

【分析】D-核糖和戊醛糖的分子式都为C5H10O5,二者结构不同,属于同分异构体,分子中都含有羟基,可发生取代、氧化和消去反应,其中戊醛糖含有醛基,可发生氧化反应,以此分析解答。

【详解】A.D-核糖和戊醛糖的分子式都为C5H10O5,二者结构不同,属于同分异构体,A正确;

B.二者分子中都含有羟基,都可发生酯化反应,B正确;

C.戊醛糖是不能发生水解反应的糖,属于单糖,C正确;

D.由戊醛糖→脱氧核糖( CH2OH-CHOH-CHOH-CH2-CHO),为物质的失氧过程,可看成是一个还原过程,D错误;

故合理选项是D。

16.(1) 碳、氢、氧 Cm(H2O)n

(2) 葡萄糖、果糖、核糖和脱氧核糖 蔗糖、麦芽糖和乳糖 淀粉、纤维素和糖原

【详解】(1)糖类化合物一般由碳、氢、氧三种元素组成,很多糖类分子的组成可以用通式Cm(H2O)n来表示,所以糖类也被称为碳水化合物,从结构来说,糖类是多羟基醛、多羟基酮和它们的脱水缩合物;

(2)按是否能水解成更简单的糖将糖类分为单糖、二糖、多糖。

①单糖:不能水解的糖,如葡萄糖、果糖、核糖和脱氧核糖等;

②二糖(低聚糖):1mol糖水解后能产生2~10 mol单糖。常见的二糖有蔗糖、麦芽糖和乳糖等;

③多糖:1mol糖水解后能产生10mol以上单糖,如淀粉、纤维素和糖原等。

17.(1) 羟基、醛基 加成

(2)

【解析】(1)

给甲中碳原子编号为,对比甲、乙的结构简式,甲分子中的醛基和5号碳原子上的羟基发生加成反应生成了乙;答案为:羟基、醛基;加成。

(2)

根据(1)中的反应原理,可由CH3CH2OH和CH3CHO发生加成反应制备,反应的化学方程式为CH3CH2OH+CH3CHO ;答案为:CH3CH2OH+CH3CHO 。

18.(1)

(2) 温度 催化剂

(3)没有加入碱中和作为催化剂的硫酸

(4)碘单质和氢氧化钠溶液反应

(5)abc

【分析】淀粉在稀硫酸作用下加热可发生水解反应生成葡萄糖,葡萄糖具有还原性,可与氢氧化铜悬浊液在碱性条件下发生氧化还原反应,所以水解后应先加入氢氧化钠溶液调节溶液至碱性。

(1)

淀粉属于多糖,在酸性环境下水解的最终产物是葡萄糖,水解的化学方程式为:。

(2)

试管甲和乙均用2g淀粉和20mL20%的稀硫酸,试管甲用60~80℃的水浴加热5~6min,试管乙不加热,所以设计甲和乙是为了探究温度对淀粉水解的影响;试管丙用2g淀粉,与甲对比未用20mL20%的稀硫酸,试管甲和丙均用60~80℃的水浴加热5~6min,所以设计甲和丙是为了探究催化剂对淀粉水解的影响。

(3)

淀粉水解后得到的溶液中含有稀硫酸,溶液呈酸性,与氢氧化铜悬浊液反应须在碱性条件下进行,因此淀粉与少量稀硫酸加热一段时间后,需加入一定量的氢氧化钠中和稀硫酸,溶液呈现碱性,然后再加入制氢氧化铜悬浊液,实验1失败的原因是:没有加入碱中和作为催化剂的硫酸。

(4)

实验3中溶液的颜色无明显变化是因为:碘单质和氢氧化钠溶液反应。

(5)

a.根据实验可知淀粉水解需要在催化剂和一定温度下进行,a正确;

b.向冷却后的淀粉水解液中直接加入碘水,可根据溶液颜色变化判断淀粉是否完全水解,b正确;

c.欲检验淀粉的水解产物具有还原性,应先在水解液中加入氢氧化钠中和稀硫酸至溶液呈碱性,再加入新制氢氧化铜并加热,根据是否产生砖红色沉淀检验产物的还原性,c正确;

答案选abc。

19. 温度 催化剂 没有加碱中和作为催化剂的稀硫酸 氢氧化钠与碘发生了反应

【详解】(1) 实验甲和乙相比,只有温度不同,所以设计甲和乙是为了探究温度对淀粉水解的影响;实验甲和丙相比,甲加入硫酸在催化剂、丙没有加硫酸,设计甲和丙是为了探究催化剂对淀粉水解的影响;

(2)实验1,淀粉中加入稀硫酸,加热后淀粉会发生水解生成葡萄糖,向水解后的混合溶液中直接加入新制的氢氧化铜悬浊液并加热,会和反应,故没有砖红色沉淀出现;

(3)实验3,未加催化剂稀硫酸,丙中淀粉未水解;取少量丙中溶液加入溶液调节至碱性,再滴加碘水,溶液颜色无明显变化,是因为氢氧化钠与碘发生了反应。