江苏省扬州市两校2022-2023学年高二下学期5月联考调研历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省扬州市两校2022-2023学年高二下学期5月联考调研历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 365.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-18 12:23:56 | ||

图片预览

文档简介

扬州市两校2022-2023学年高二下学期5月联考调研

历史

一、单选题(本大题共 20 小题,共 60 分)

1. 李鸿藻,直隶高阳人。光绪二年(注:1876 年)时崇厚与俄擅定伊犁约,鸿藻坚持不可,争於廷。 卒治崇厚罪,议改约。及法越启衅,言路愈奋发,劾罢枢臣。鸿藻性至孝,为学守程朱,务实践,持 躬俭约,谥号“文正”,材料体现的中华优秀传统文化的内涵是( )

A.崇尚天人合一 B.追求家国情怀 C.强调自强不息 D.主张和而不同

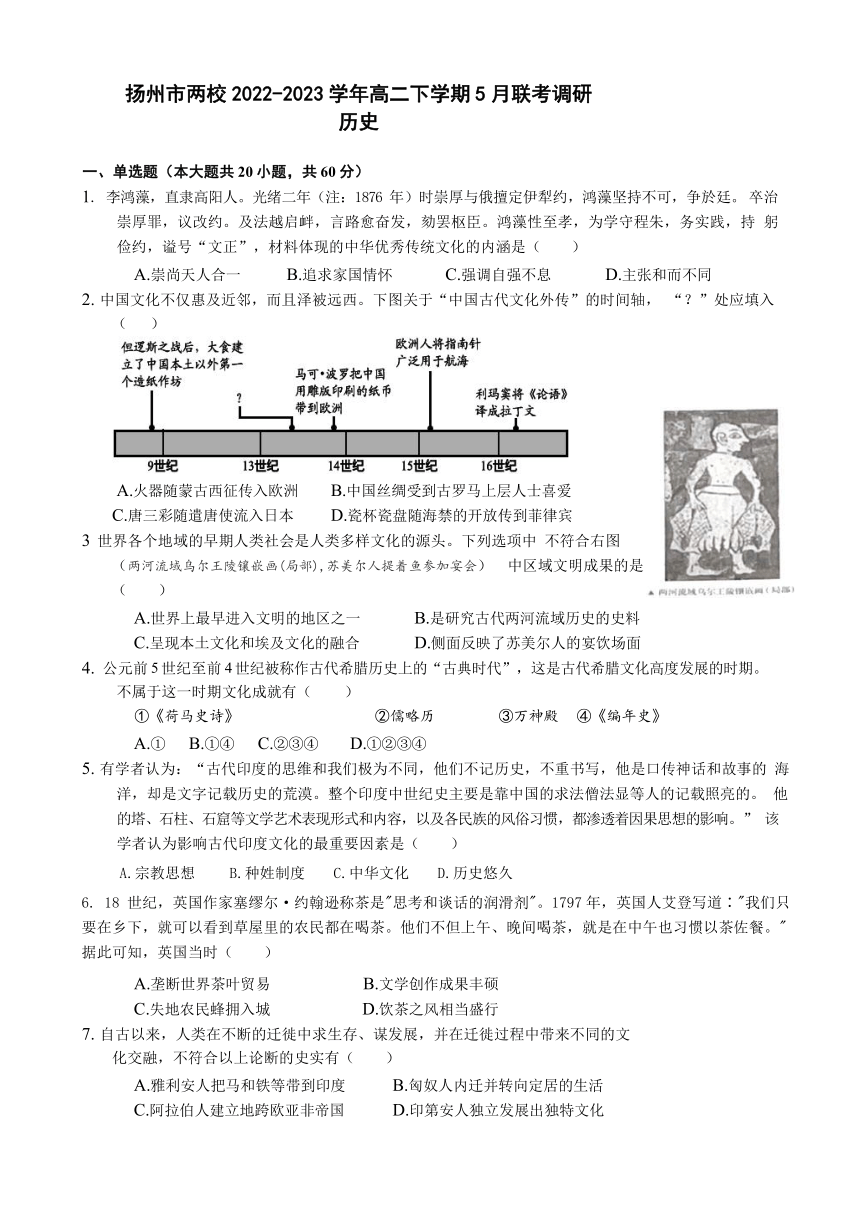

2. 中国文化不仅惠及近邻,而且泽被远西。下图关于“中国古代文化外传”的时间轴, “?”处应填入( )

A.火器随蒙古西征传入欧洲 B.中国丝绸受到古罗马上层人士喜爱 C.唐三彩随遣唐使流入日本 D.瓷杯瓷盘随海禁的开放传到菲律宾

3 世界各个地域的早期人类社会是人类多样文化的源头。下列选项中 不符合右图(两河流域乌尔王陵镶嵌画(局部),苏美尔人提着鱼参加宴会) 中区域文明成果的是( )

A.世界上最早进入文明的地区之一 B.是研究古代两河流域历史的史料 C.呈现本土文化和埃及文化的融合 D.侧面反映了苏美尔人的宴饮场面

4. 公元前 5 世纪至前 4 世纪被称作古代希腊历史上的“古典时代”,这是古代希腊文化高度发展的时期。 不属于这一时期文化成就有( )

①《荷马史诗》 ②儒略历 ③万神殿 ④《编年史》

A.① B.①④ C.②③④ D.①②③④

5. 有学者认为:“古代印度的思维和我们极为不同,他们不记历史,不重书写,他是口传神话和故事的 海洋,却是文字记载历史的荒漠。整个印度中世纪史主要是靠中国的求法僧法显等人的记载照亮的。 他的塔、石柱、石窟等文学艺术表现形式和内容,以及各民族的风俗习惯,都渗透着因果思想的影响。” 该学者认为影响古代印度文化的最重要因素是( )

A.宗教思想 B.种姓制度 C.中华文化 D.历史悠久

6. 18 世纪,英国作家塞缪尔·约翰逊称茶是"思考和谈话的润滑剂"。1797年,英国人艾登写道∶"我们只要在乡下,就可以看到草屋里的农民都在喝茶。他们不但上午、晚间喝茶,就是在中午也习惯以茶佐餐。"据此可知,英国当时( )

A.垄断世界茶叶贸易 B.文学创作成果丰硕

C.失地农民蜂拥入城 D.饮茶之风相当盛行

7. 自古以来,人类在不断的迁徙中求生存、谋发展,并在迁徙过程中带来不同的文化交融,不符合以上论断的史实有( )

A.雅利安人把马和铁等带到印度 B.匈奴人内迁并转向定居的生活 C.阿拉伯人建立地跨欧亚非帝国 D.印第安人独立发展出独特文化

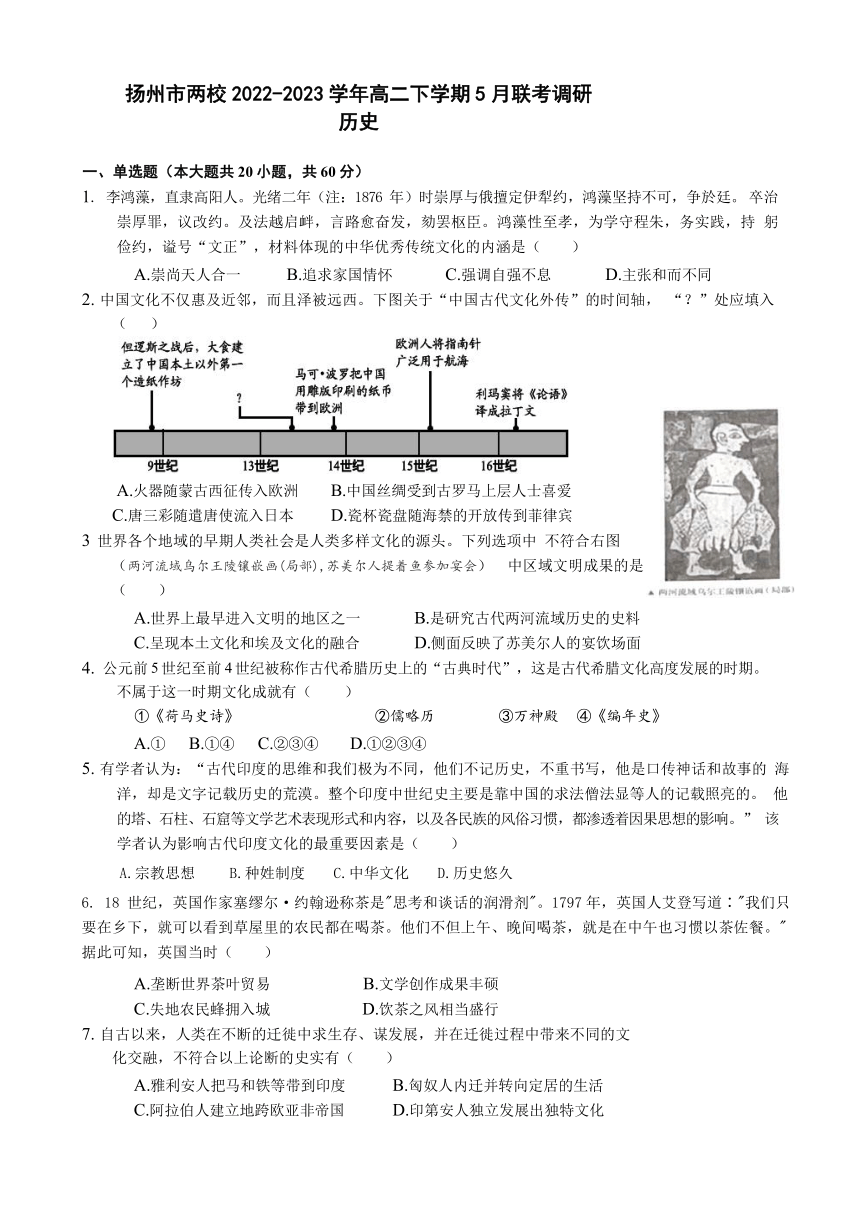

8. 下图是 1882 年美国刊印的题为《唯一被隔绝的》漫画。画中一名华人被阻挡在美国城门之外,门上写 着“通往自由的金色之门”。该华人的行李上贴着“勤劳”“秩序”“和平”“节制”等标签。该漫画( )

A.意在称颂中国人的优良品质 B.否定了华工为美国作出的贡献 C.嘲讽了美国价值观的虚伪性 D.反映了马克思主义在美国盛行

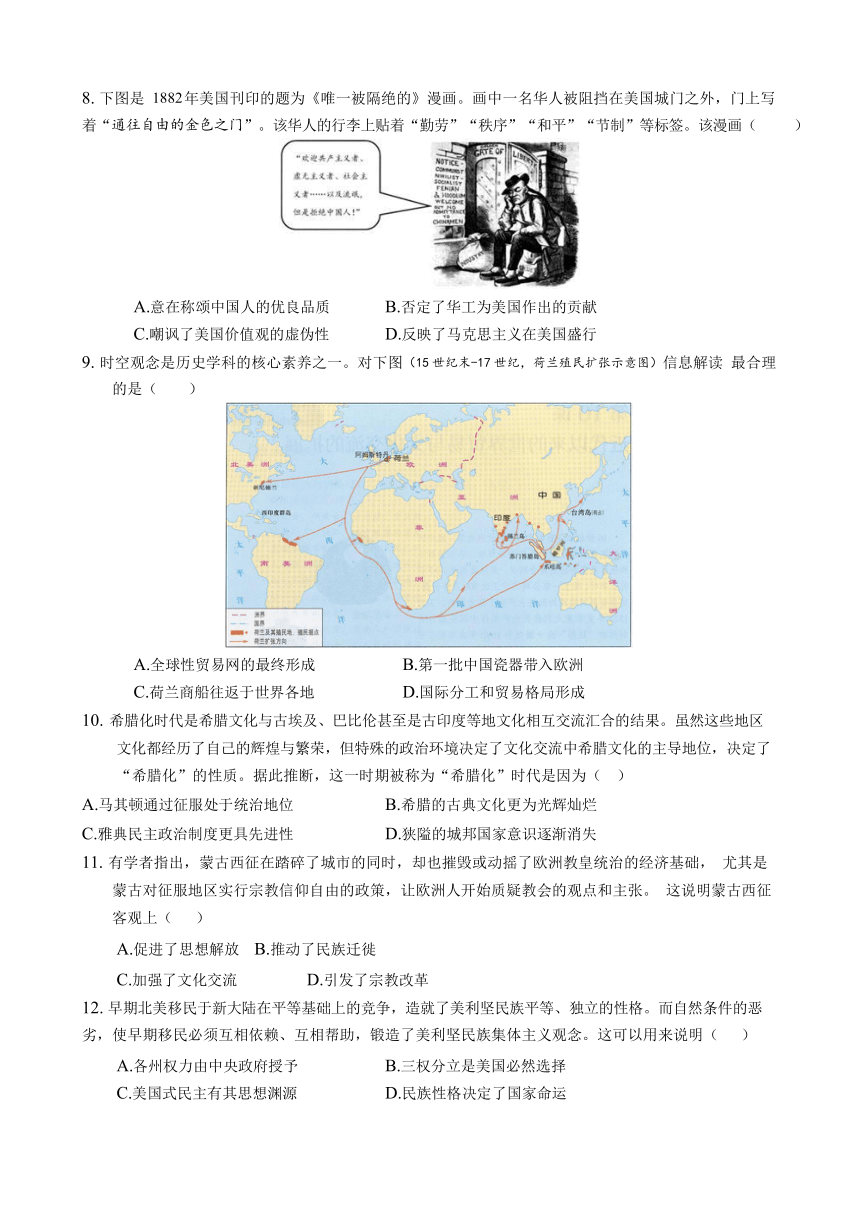

9. 时空观念是历史学科的核心素养之一。对下图(15 世纪末-17 世纪,荷兰殖民扩张示意图)信息解读 最合理的是( )

A.全球性贸易网的最终形成 B.第一批中国瓷器带入欧洲 C.荷兰商船往返于世界各地 D.国际分工和贸易格局形成

10. 希腊化时代是希腊文化与古埃及、巴比伦甚至是古印度等地文化相互交流汇合的结果。虽然这些地区 文化都经历了自己的辉煌与繁荣,但特殊的政治环境决定了文化交流中希腊文化的主导地位,决定了 “希腊化”的性质。据此推断,这一时期被称为“希腊化”时代是因为( )

A.马其顿通过征服处于统治地位 B.希腊的古典文化更为光辉灿烂

C.雅典民主政治制度更具先进性 D.狭隘的城邦国家意识逐渐消失

11. 有学者指出,蒙古西征在踏碎了城市的同时,却也摧毁或动摇了欧洲教皇统治的经济基础, 尤其是蒙古对征服地区实行宗教信仰自由的政策,让欧洲人开始质疑教会的观点和主张。 这说明蒙古西征客观上( )

A.促进了思想解放 B.推动了民族迁徙

C.加强了文化交流 D.引发了宗教改革

12. 早期北美移民于新大陆在平等基础上的竞争,造就了美利坚民族平等、独立的性格。而自然条件的恶 劣,使早期移民必须互相依赖、互相帮助,锻造了美利坚民族集体主义观念。这可以用来说明( )

A.各州权力由中央政府授予 B.三权分立是美国必然选择 C.美国式民主有其思想渊源 D.民族性格决定了国家命运

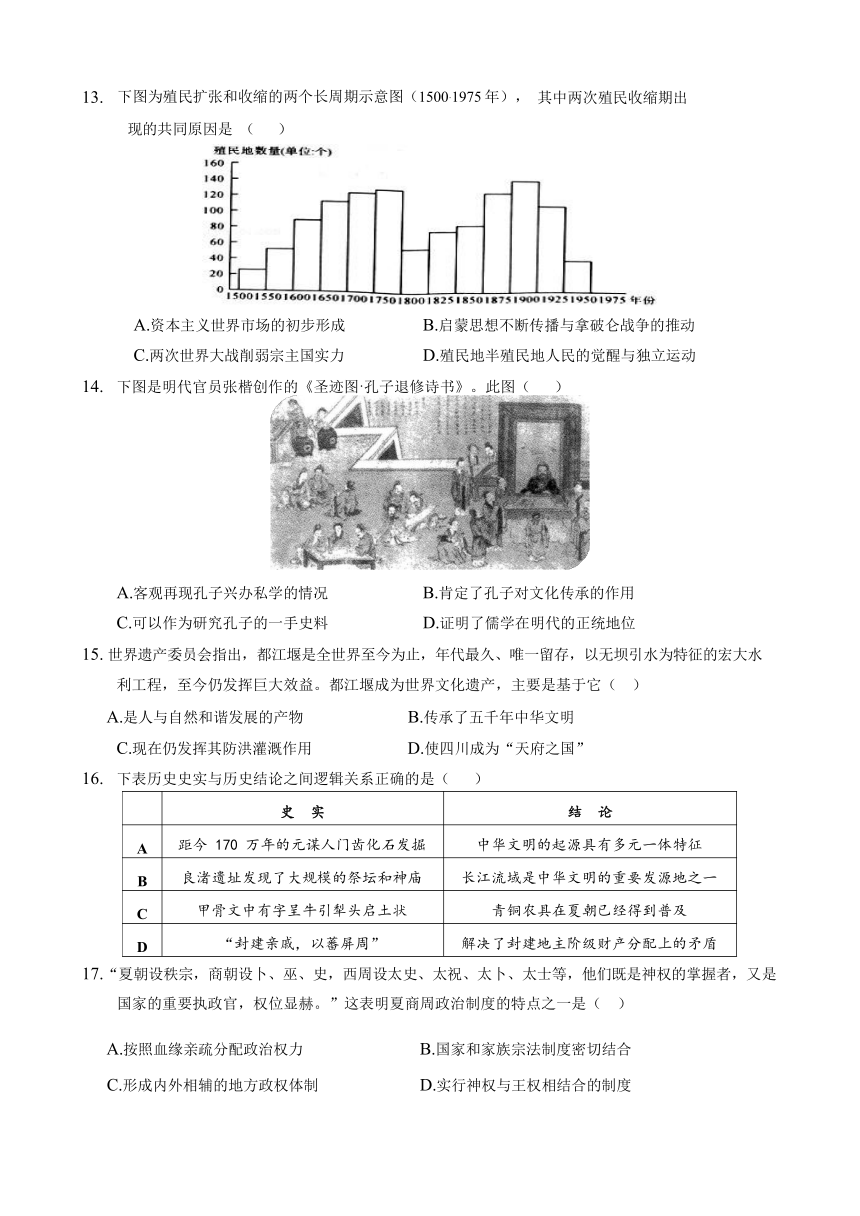

13. 下图为殖民扩张和收缩的两个长周期示意图(1500﹣1975 年), 其中两次殖民收缩期出现的共同原因是 ( )

A.资本主义世界市场的初步形成 B.启蒙思想不断传播与拿破仑战争的推动 C.两次世界大战削弱宗主国实力 D.殖民地半殖民地人民的觉醒与独立运动

14. 下图是明代官员张楷创作的《圣迹图·孔子退修诗书》。此图( )

A.客观再现孔子兴办私学的情况 B.肯定了孔子对文化传承的作用 C.可以作为研究孔子的一手史料 D.证明了儒学在明代的正统地位

15. 世界遗产委员会指出,都江堰是全世界至今为止,年代最久、唯一留存,以无坝引水为特征的宏大水 利工程,至今仍发挥巨大效益。都江堰成为世界文化遗产,主要是基于它( )

A.是人与自然和谐发展的产物 B.传承了五千年中华文明

(

史

实

结

论

A

距今

1

70

万

年

的

元

谋

人门

齿化

石

发掘

中华

文

明

的

起

源

具

有

多

元

一体

特

征

B

良渚

遗

址

发

现

了

大

规

模

的

祭坛

和

神庙

长江

流

域

是

中

华

文

明

的

重

要发

源

地

之

一

C

甲骨

文

中

有

字

呈

牛

引

犁

头

启土状

青铜

农

具

在

夏

朝

已

经

得

到

普及

D

“封

建

亲

戚

,

以

蕃

屏

周”

解决

了

封

建

地

主

阶

级

财

产

分配

上

的

矛

盾

)C.现在仍发挥其防洪灌溉作用 D.使四川成为“天府之国” 16. 下表历史史实与历史结论之间逻辑关系正确的是( )

17.“夏朝设秩宗,商朝设卜、巫、史,西周设太史、太祝、太卜、太士等,他们既是神权的掌握者,又 是国家的重要执政官,权位显赫。”这表明夏商周政治制度的特点之一是( )

A.按照血缘亲疏分配政治权力 B.国家和家族宗法制度密切结合

C.形成内外相辅的地方政权体制 D.实行神权与王权相结合的制度

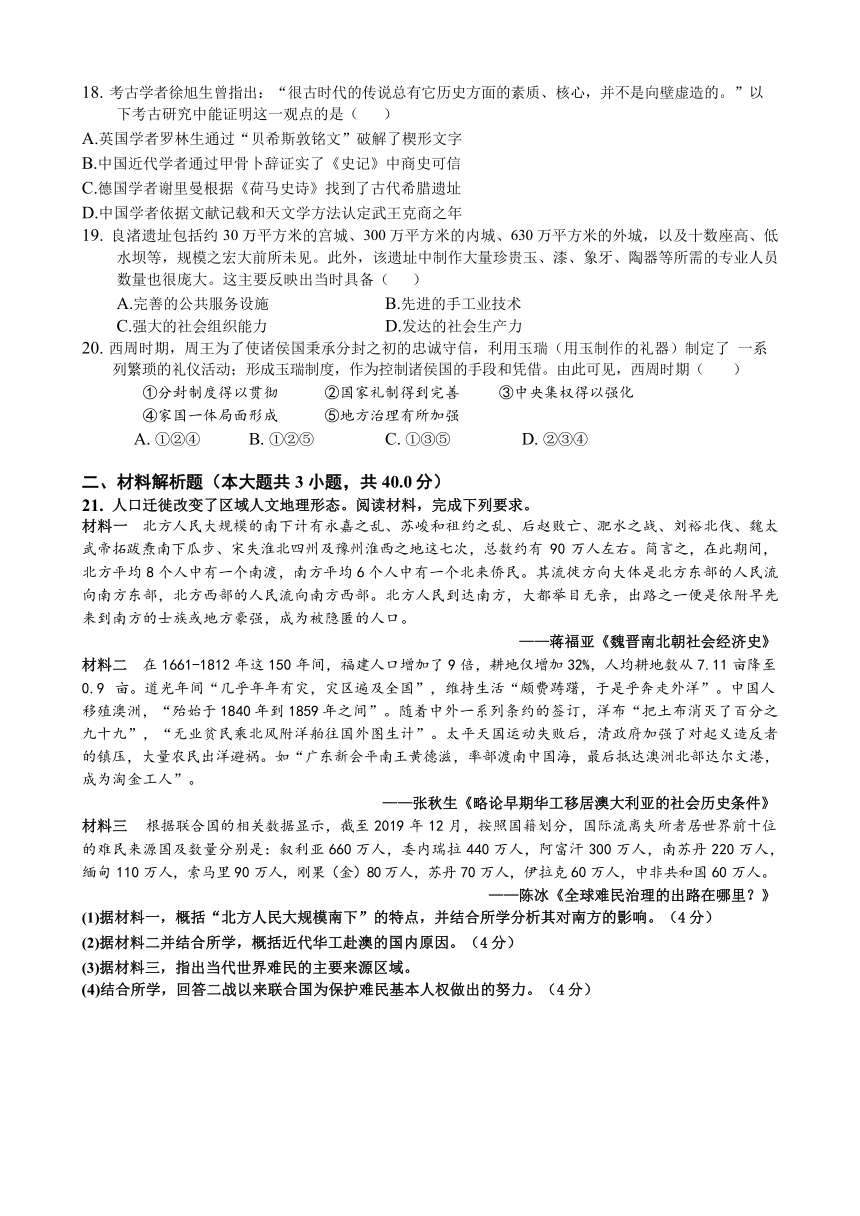

18. 考古学者徐旭生曾指出:“很古时代的传说总有它历史方面的素质、核心,并不是向壁虚造的。”以 下考古研究中能证明这一观点的是( )

A.英国学者罗林生通过“贝希斯敦铭文”破解了楔形文字

B.中国近代学者通过甲骨卜辞证实了《史记》中商史可信

C.德国学者谢里曼根据《荷马史诗》找到了古代希腊遗址

D.中国学者依据文献记载和天文学方法认定武王克商之年

19. 良渚遗址包括约 30 万平方米的宫城、300 万平方米的内城、630 万平方米的外城,以及十数座高、低 水坝等,规模之宏大前所未见。此外,该遗址中制作大量珍贵玉、漆、象牙、陶器等所需的专业人员 数量也很庞大。这主要反映出当时具备( )

A.完善的公共服务设施 B.先进的手工业技术

C.强大的社会组织能力 D.发达的社会生产力

20. 西周时期,周王为了使诸侯国秉承分封之初的忠诚守信,利用玉瑞(用玉制作的礼器)制定了 一系列繁琐的礼仪活动;形成玉瑞制度,作为控制诸侯国的手段和凭借。由此可见,西周时期( )

①分封制度得以贯彻 ②国家礼制得到完善 ③中央集权得以强化

④家国一体局面形成 ⑤地方治理有所加强

A. ①②④ B. ①②⑤ C. ①③⑤ D. ②③④

二、材料解析题(本大题共 3 小题,共 40.0 分)

21. 人口迁徙改变了区域人文地理形态。阅读材料,完成下列要求。

材料一 北方人民大规模的南下计有永嘉之乱、苏峻和祖约之乱、后赵败亡、淝水之战、刘裕北伐、魏太 武帝拓跋焘南下瓜步、宋失淮北四州及豫州淮西之地这七次,总数约有 90 万人左右。简言之,在此期间,

北方平均 8 个人中有一个南渡,南方平均 6 个人中有一个北来侨民。其流徙方向大体是北方东部的人民流 向南方东部,北方西部的人民流向南方西部。北方人民到达南方,大都举目无亲,出路之一便是依附早先 来到南方的士族或地方豪强,成为被隐匿的人口。

——蒋福亚《魏晋南北朝社会经济史》 材料二 在 1661-1812 年这 150 年间,福建人口增加了 9 倍,耕地仅增加 32%,人均耕地数从 7.11 亩降至

0.9 亩。道光年间“几乎年年有灾,灾区遍及全国”,维持生活“颇费踌躇,于是乎奔走外洋”。中国人

移殖澳洲,“殆始于 1840 年到 1859 年之间”。随着中外一系列条约的签订,洋布“把土布消灭了百分之 九十九”,“无业贫民乘北风附洋舶往国外图生计”。太平天国运动失败后,清政府加强了对起义造反者 的镇压,大量农民出洋避祸。如“广东新会平南王黄德滋,率部渡南中国海,最后抵达澳洲北部达尔文港, 成为淘金工人”。

——张秋生《略论早期华工移居澳大利亚的社会历史条件》 材料三 根据联合国的相关数据显示,截至 2019 年 12 月,按照国籍划分,国际流离失所者居世界前十位

的难民来源国及数量分别是:叙利亚 660 万人,委内瑞拉 440 万人,阿富汗 300 万人,南苏丹 220 万人,

缅甸 110 万人,索马里 90 万人,刚果(金)80 万人,苏丹 70 万人,伊拉克 60 万人,中非共和国 60 万人。

——陈冰《全球难民治理的出路在哪里?》 (1)据材料一,概括“北方人民大规模南下”的特点,并结合所学分析其对南方的影响。(4 分)

(2)据材料二并结合所学,概括近代华工赴澳的国内原因。(4 分)

(3)据材料三,指出当代世界难民的主要来源区域。

(4)结合所学,回答二战以来联合国为保护难民基本人权做出的努力。(4 分)

22. 中华文化与外来文化在交流中不断发展。阅读材料,回答问题。

材料一:外族文化进入中原地区、外城文化进入中国后,大都逐步汉化、中国化,与汉族文化、中国

文化融为一体,成为中国文化不可分割的一部分,如佛教文化,如我国少数民族的文化,包括楚文化、吴 文化、巴蜀丈化以及西域文化等。

一一吴承旺在《弘扬中华优秀传统文化的现实意义》

材料二:明清之际,《崇祯历书》的编纂和应用,《几何原本》的引进,以及全国大地图的测绘等标志性 成果,开启了天文学、数学和地图测绘学等学科向近代科学的转变,并开始了向经世致用思想方法的转 变……

明清之际中西文化交流并不只是单向的西学东渐,与之相伴相随的还有一个中学西渐,葡萄牙在租借 澳门后,中国产品如丝绸、陶瓷、茶叶等,更多地输往欧洲,一些传教士推介孔子思想的同时,将儒家经 典如“四书”及《周易》《书经》《孝经》《诗经》《礼记》等翻译为西文出版,葡国传教士曾德昭的《大 中华帝国志》,全面介绍了中国历史,地理和思想史等方面的情况。1793 年,马戛尼使团游览了承德避暑 山庄,随员巴罗在《中国游记》中盛赞了山庄的园林建筑:“错落有致,间隔合宜,恰到好处,互相衬托”, 另一学者又专门指出中国因林有更高级的美一一不规则的自然美,这推动了英国“不规则因林”运动的兴 起,随后,整个欧洲掀起了仿建中国园林的热潮,并修建了许多包含中国元素的建筑,其中不乏代表性作 品。

——摘编自袁行需、严文明《中华文明史》与林延清《试论明清之际中西文化交流的分期、特点和历史作用》 材料三:我们的方针是,一切民族、一切国家的长处都要学,政治、经济、科学、技术、文学、艺术的一 切真正好的东西都要学。

——毛泽东《论十大关系》,《毛泽东文集》第 7 卷 接受外来思想,并不意味着无条件地照搬,而必须根据具体条件加以采用,使之适合中国的实际……我们 中国人必须用我们自己的头脑进行思考,并决定什么东西能在我们自己的土壤里生长起来。

——毛泽东《同英国记者斯坦因的谈话》,《毛泽东文集》第 3 卷

(1) 据材料一,概括春秋战国时期中华文化的发展趋势和特点; 结合材料和所学,概述中华优秀传统文化的价值。 (6 分)

(2) 列举两位明清之际为“天文学、数学和地图测绘”做出贡献的西方传教士的名字。 据材料二和所学知识,概述“明清之际中西文化交流并不只是单向的西学东渐,与之相伴相随的还有一个中学西渐”的产生的双向的积极意义。 (4 分)

(3) 阅读材料并结合所学,运用唯物史观简述如何看待外来文化。(2 分)

23. 阅读材料,回答问题。

材料一:俄罗斯横跨欧亚大陆,这一特殊的地理位置使俄罗斯一直处于东西方文化的中间地带。处于两个 大陆和两种文明类型之间,俄罗斯始终努力追赶西方,主动吸收西方文化,但其特殊的地理位置又使得它 无法阻挡来自亚洲的东方文化。欧洲文化与亚洲文化在俄罗斯占据的欧亚地缘空间发生碰撞,历经漫长的 发展过程,形成了独具特色的欧亚文化。

——摘编自李英玉《俄罗斯文化的欧亚属性分析》 材料二:在中日文化交流中,隋唐以前,主要通过中国移民赴日本传播中国先进文明,带去生产工具和生 产技术。隋唐时期,中日主要通过互派使节人员往来,尤其是日本派大批遗唐使、留学生、留学僧来华, 出现了中日文化交流史上的第一次高潮。交流内容则以制度文化层面为主,同时也涉及精神文化如佛教、 建筑、雕塑、诗歌等方面。

——摘编自王晓秋《中日文化交流史话》 材料三:欧洲殖民者到来之前,与其他大陆几乎处于隔绝状态的美洲的印第安人创造出自己独特的文 化……在欧洲人“发现新大陆”后的 100 年间,印第安人数量减少了 90%-95%,最先被殖民的加勒比海一 些岛屿上的印第安人甚至难觅踪影……大约从 16 世纪开始,殖民者从非洲掳掠黑人,贩卖到美洲作奴隶。 在此后的三四百年间……上千万黑人奴隶为殖民者在美洲的种植园和矿山提供劳动力,在此期间,很多欧 洲人因为各种原因远涉重洋,来到美洲,使白人数量大大增加。

一一摘编自选择性必修 3《文化交流与传播》 材料四:人类学家博厄斯认为:“人类的历史证明,一个社会群体,其文化的进步往往取决于它是否有机 会吸取临近社会群体的经验。一个社会群体所获得的种种发现可以传给其他社会群体;彼此之间的交流愈 多样化,相互学习的机会也就愈多。大体上,文化最原始的部落也就是那些长期与世隔绝的部落,因而, 他们不能从临近部落所取得的文化成就中获得好处。”

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)据材料一,结合所学,概括俄罗斯文化的特点并分析成因。(4 分)

(2)据材料二,分析隋唐以前和隋唐时期中日交流在形式上和主要内容上的变化。(4 分)

(3)据料三并结合所学,试举两例“美洲的印第安人创造出自己独特的文化”在文字方面的成就,并回答“很多欧洲人因为各种原因远涉重洋,来到美洲”的契机和对美国文化产生的影响。(6 分)

(4)联系美洲印第安文化的特点和材料四,谈谈你对文化交流重要性的认识。(2 分)

扬州市两校2022-2023学年高二下学期5月联考调研

历史参考答案 2023.5

1.-5 BACDA 6-10 DDCCA 11-15 ACDBA 16.BDCCB

21、(1)特点:与重大政治变故相伴;

北人南迁的比例较高; 流向相邻的南方地区; 依附士族或豪强。(任 2 点 2 分)

影响:改变南方人口结构; 带来先进的生产工具和技术, 充实了南方劳动力资源,促进南方开发; 加强了南方士族势力,改变政局; 山区的少数民族逐步与汉族交融。

(任 2 点 2 分)

(2)人口增长,耕地不足; 外国资本主义入侵,自然经济解体; 因失业导致劳动力过剩

(或失业人口增多); 灾荒频繁,生活困难; 政治动荡,出洋避祸;

清政府被迫允许列强在中国招募华工出国。(任 4

点 4 分)

(3)来源区域:中东、非洲、拉美、东南亚。

(任 2 点 2 分)

努力:成立联合国难民署; 通过《关于难民地位的公约》; 通过《关于难民地位的议定书》; 确立“世界难民日”。

(任 2 点 2 分)

22、(1)趋势:逐渐形成多元一体格局。(1 分)

特点:地域分布广泛;多样性;包容性; 地域特色突出。(任 3 点 3 分)

价值:中华文化是中华民族发展的内在思想源泉和 精神动力,维护着中国团结统一的政治局面,推 动中国社会发展进步,为治国理政和道德建设提 供有益借鉴。(2 分)

(2)传教士:利玛窦、南怀仁。(任 1 点 1 分) 积极意义: 对中国:有利于推动中国传统科学向近代科学转变;

中国学术界从空谈心性向注重实用的转变; 冲击了“华夏中心”的传统观念。

(任 2 点 2 分)

对西方:把中国文化介绍到西方, 促进了中国文化的传播; 推动了西方的社会转型。(任 1 点 1 分)

(3)看待:批判吸收,洋为中用;

结合现代化实践,实现文化的创新; 吸收借鉴一切人类文化的优秀成果; 树立文化自信; 增强文化主体性意识。(任 2 点 2 分)

23、(1)特点:主动性;开放性; 融汇东西方文化(融合欧亚文化);

尤其受拜占庭文化的影响。(任 2 点 2 分)

原因:地处欧亚大陆,特殊的地理位置促进 了多种文化间的交流; 曾受蒙古的统治; 统治阶层的努力,重视对拜占庭精髓文化的继承。

(任 2 点 2 分)

(2)形式上:隋唐以前主要通过中国移民赴日本 传播中国先进文明,隋唐时期中日互派使节来往。

(2 分) 内容上:隋唐以前中国向日本传播生产工具和

技术,隋唐时期日本以学习中国制度文化为主。(2 分)

(3)成就: 玛雅人的玛雅文字;

阿兹特克人的图画文字。(2 分) 契机:新航路开辟。(2 分) 影响:传统的印第安文化受到严重冲击; 形成以欧洲文化主流、多元文化并存的美国新文化; 美国社会始终存在不同民族间的文化认同问题。

(任 2 点 2 分)

(4)认识:美洲大陆由于较为封闭的地理环境导 致了美洲文明的发展较为滞缓, 后因西方殖民者的入侵,独立发展的印第安文化毁 灭殆尽。(1 分)

因此隔绝、封闭的文化必然导致衰败或毁灭, 文化在交流中进步,文明的交流促进文明的多

样性发展。(1 分)

历史

一、单选题(本大题共 20 小题,共 60 分)

1. 李鸿藻,直隶高阳人。光绪二年(注:1876 年)时崇厚与俄擅定伊犁约,鸿藻坚持不可,争於廷。 卒治崇厚罪,议改约。及法越启衅,言路愈奋发,劾罢枢臣。鸿藻性至孝,为学守程朱,务实践,持 躬俭约,谥号“文正”,材料体现的中华优秀传统文化的内涵是( )

A.崇尚天人合一 B.追求家国情怀 C.强调自强不息 D.主张和而不同

2. 中国文化不仅惠及近邻,而且泽被远西。下图关于“中国古代文化外传”的时间轴, “?”处应填入( )

A.火器随蒙古西征传入欧洲 B.中国丝绸受到古罗马上层人士喜爱 C.唐三彩随遣唐使流入日本 D.瓷杯瓷盘随海禁的开放传到菲律宾

3 世界各个地域的早期人类社会是人类多样文化的源头。下列选项中 不符合右图(两河流域乌尔王陵镶嵌画(局部),苏美尔人提着鱼参加宴会) 中区域文明成果的是( )

A.世界上最早进入文明的地区之一 B.是研究古代两河流域历史的史料 C.呈现本土文化和埃及文化的融合 D.侧面反映了苏美尔人的宴饮场面

4. 公元前 5 世纪至前 4 世纪被称作古代希腊历史上的“古典时代”,这是古代希腊文化高度发展的时期。 不属于这一时期文化成就有( )

①《荷马史诗》 ②儒略历 ③万神殿 ④《编年史》

A.① B.①④ C.②③④ D.①②③④

5. 有学者认为:“古代印度的思维和我们极为不同,他们不记历史,不重书写,他是口传神话和故事的 海洋,却是文字记载历史的荒漠。整个印度中世纪史主要是靠中国的求法僧法显等人的记载照亮的。 他的塔、石柱、石窟等文学艺术表现形式和内容,以及各民族的风俗习惯,都渗透着因果思想的影响。” 该学者认为影响古代印度文化的最重要因素是( )

A.宗教思想 B.种姓制度 C.中华文化 D.历史悠久

6. 18 世纪,英国作家塞缪尔·约翰逊称茶是"思考和谈话的润滑剂"。1797年,英国人艾登写道∶"我们只要在乡下,就可以看到草屋里的农民都在喝茶。他们不但上午、晚间喝茶,就是在中午也习惯以茶佐餐。"据此可知,英国当时( )

A.垄断世界茶叶贸易 B.文学创作成果丰硕

C.失地农民蜂拥入城 D.饮茶之风相当盛行

7. 自古以来,人类在不断的迁徙中求生存、谋发展,并在迁徙过程中带来不同的文化交融,不符合以上论断的史实有( )

A.雅利安人把马和铁等带到印度 B.匈奴人内迁并转向定居的生活 C.阿拉伯人建立地跨欧亚非帝国 D.印第安人独立发展出独特文化

8. 下图是 1882 年美国刊印的题为《唯一被隔绝的》漫画。画中一名华人被阻挡在美国城门之外,门上写 着“通往自由的金色之门”。该华人的行李上贴着“勤劳”“秩序”“和平”“节制”等标签。该漫画( )

A.意在称颂中国人的优良品质 B.否定了华工为美国作出的贡献 C.嘲讽了美国价值观的虚伪性 D.反映了马克思主义在美国盛行

9. 时空观念是历史学科的核心素养之一。对下图(15 世纪末-17 世纪,荷兰殖民扩张示意图)信息解读 最合理的是( )

A.全球性贸易网的最终形成 B.第一批中国瓷器带入欧洲 C.荷兰商船往返于世界各地 D.国际分工和贸易格局形成

10. 希腊化时代是希腊文化与古埃及、巴比伦甚至是古印度等地文化相互交流汇合的结果。虽然这些地区 文化都经历了自己的辉煌与繁荣,但特殊的政治环境决定了文化交流中希腊文化的主导地位,决定了 “希腊化”的性质。据此推断,这一时期被称为“希腊化”时代是因为( )

A.马其顿通过征服处于统治地位 B.希腊的古典文化更为光辉灿烂

C.雅典民主政治制度更具先进性 D.狭隘的城邦国家意识逐渐消失

11. 有学者指出,蒙古西征在踏碎了城市的同时,却也摧毁或动摇了欧洲教皇统治的经济基础, 尤其是蒙古对征服地区实行宗教信仰自由的政策,让欧洲人开始质疑教会的观点和主张。 这说明蒙古西征客观上( )

A.促进了思想解放 B.推动了民族迁徙

C.加强了文化交流 D.引发了宗教改革

12. 早期北美移民于新大陆在平等基础上的竞争,造就了美利坚民族平等、独立的性格。而自然条件的恶 劣,使早期移民必须互相依赖、互相帮助,锻造了美利坚民族集体主义观念。这可以用来说明( )

A.各州权力由中央政府授予 B.三权分立是美国必然选择 C.美国式民主有其思想渊源 D.民族性格决定了国家命运

13. 下图为殖民扩张和收缩的两个长周期示意图(1500﹣1975 年), 其中两次殖民收缩期出现的共同原因是 ( )

A.资本主义世界市场的初步形成 B.启蒙思想不断传播与拿破仑战争的推动 C.两次世界大战削弱宗主国实力 D.殖民地半殖民地人民的觉醒与独立运动

14. 下图是明代官员张楷创作的《圣迹图·孔子退修诗书》。此图( )

A.客观再现孔子兴办私学的情况 B.肯定了孔子对文化传承的作用 C.可以作为研究孔子的一手史料 D.证明了儒学在明代的正统地位

15. 世界遗产委员会指出,都江堰是全世界至今为止,年代最久、唯一留存,以无坝引水为特征的宏大水 利工程,至今仍发挥巨大效益。都江堰成为世界文化遗产,主要是基于它( )

A.是人与自然和谐发展的产物 B.传承了五千年中华文明

(

史

实

结

论

A

距今

1

70

万

年

的

元

谋

人门

齿化

石

发掘

中华

文

明

的

起

源

具

有

多

元

一体

特

征

B

良渚

遗

址

发

现

了

大

规

模

的

祭坛

和

神庙

长江

流

域

是

中

华

文

明

的

重

要发

源

地

之

一

C

甲骨

文

中

有

字

呈

牛

引

犁

头

启土状

青铜

农

具

在

夏

朝

已

经

得

到

普及

D

“封

建

亲

戚

,

以

蕃

屏

周”

解决

了

封

建

地

主

阶

级

财

产

分配

上

的

矛

盾

)C.现在仍发挥其防洪灌溉作用 D.使四川成为“天府之国” 16. 下表历史史实与历史结论之间逻辑关系正确的是( )

17.“夏朝设秩宗,商朝设卜、巫、史,西周设太史、太祝、太卜、太士等,他们既是神权的掌握者,又 是国家的重要执政官,权位显赫。”这表明夏商周政治制度的特点之一是( )

A.按照血缘亲疏分配政治权力 B.国家和家族宗法制度密切结合

C.形成内外相辅的地方政权体制 D.实行神权与王权相结合的制度

18. 考古学者徐旭生曾指出:“很古时代的传说总有它历史方面的素质、核心,并不是向壁虚造的。”以 下考古研究中能证明这一观点的是( )

A.英国学者罗林生通过“贝希斯敦铭文”破解了楔形文字

B.中国近代学者通过甲骨卜辞证实了《史记》中商史可信

C.德国学者谢里曼根据《荷马史诗》找到了古代希腊遗址

D.中国学者依据文献记载和天文学方法认定武王克商之年

19. 良渚遗址包括约 30 万平方米的宫城、300 万平方米的内城、630 万平方米的外城,以及十数座高、低 水坝等,规模之宏大前所未见。此外,该遗址中制作大量珍贵玉、漆、象牙、陶器等所需的专业人员 数量也很庞大。这主要反映出当时具备( )

A.完善的公共服务设施 B.先进的手工业技术

C.强大的社会组织能力 D.发达的社会生产力

20. 西周时期,周王为了使诸侯国秉承分封之初的忠诚守信,利用玉瑞(用玉制作的礼器)制定了 一系列繁琐的礼仪活动;形成玉瑞制度,作为控制诸侯国的手段和凭借。由此可见,西周时期( )

①分封制度得以贯彻 ②国家礼制得到完善 ③中央集权得以强化

④家国一体局面形成 ⑤地方治理有所加强

A. ①②④ B. ①②⑤ C. ①③⑤ D. ②③④

二、材料解析题(本大题共 3 小题,共 40.0 分)

21. 人口迁徙改变了区域人文地理形态。阅读材料,完成下列要求。

材料一 北方人民大规模的南下计有永嘉之乱、苏峻和祖约之乱、后赵败亡、淝水之战、刘裕北伐、魏太 武帝拓跋焘南下瓜步、宋失淮北四州及豫州淮西之地这七次,总数约有 90 万人左右。简言之,在此期间,

北方平均 8 个人中有一个南渡,南方平均 6 个人中有一个北来侨民。其流徙方向大体是北方东部的人民流 向南方东部,北方西部的人民流向南方西部。北方人民到达南方,大都举目无亲,出路之一便是依附早先 来到南方的士族或地方豪强,成为被隐匿的人口。

——蒋福亚《魏晋南北朝社会经济史》 材料二 在 1661-1812 年这 150 年间,福建人口增加了 9 倍,耕地仅增加 32%,人均耕地数从 7.11 亩降至

0.9 亩。道光年间“几乎年年有灾,灾区遍及全国”,维持生活“颇费踌躇,于是乎奔走外洋”。中国人

移殖澳洲,“殆始于 1840 年到 1859 年之间”。随着中外一系列条约的签订,洋布“把土布消灭了百分之 九十九”,“无业贫民乘北风附洋舶往国外图生计”。太平天国运动失败后,清政府加强了对起义造反者 的镇压,大量农民出洋避祸。如“广东新会平南王黄德滋,率部渡南中国海,最后抵达澳洲北部达尔文港, 成为淘金工人”。

——张秋生《略论早期华工移居澳大利亚的社会历史条件》 材料三 根据联合国的相关数据显示,截至 2019 年 12 月,按照国籍划分,国际流离失所者居世界前十位

的难民来源国及数量分别是:叙利亚 660 万人,委内瑞拉 440 万人,阿富汗 300 万人,南苏丹 220 万人,

缅甸 110 万人,索马里 90 万人,刚果(金)80 万人,苏丹 70 万人,伊拉克 60 万人,中非共和国 60 万人。

——陈冰《全球难民治理的出路在哪里?》 (1)据材料一,概括“北方人民大规模南下”的特点,并结合所学分析其对南方的影响。(4 分)

(2)据材料二并结合所学,概括近代华工赴澳的国内原因。(4 分)

(3)据材料三,指出当代世界难民的主要来源区域。

(4)结合所学,回答二战以来联合国为保护难民基本人权做出的努力。(4 分)

22. 中华文化与外来文化在交流中不断发展。阅读材料,回答问题。

材料一:外族文化进入中原地区、外城文化进入中国后,大都逐步汉化、中国化,与汉族文化、中国

文化融为一体,成为中国文化不可分割的一部分,如佛教文化,如我国少数民族的文化,包括楚文化、吴 文化、巴蜀丈化以及西域文化等。

一一吴承旺在《弘扬中华优秀传统文化的现实意义》

材料二:明清之际,《崇祯历书》的编纂和应用,《几何原本》的引进,以及全国大地图的测绘等标志性 成果,开启了天文学、数学和地图测绘学等学科向近代科学的转变,并开始了向经世致用思想方法的转 变……

明清之际中西文化交流并不只是单向的西学东渐,与之相伴相随的还有一个中学西渐,葡萄牙在租借 澳门后,中国产品如丝绸、陶瓷、茶叶等,更多地输往欧洲,一些传教士推介孔子思想的同时,将儒家经 典如“四书”及《周易》《书经》《孝经》《诗经》《礼记》等翻译为西文出版,葡国传教士曾德昭的《大 中华帝国志》,全面介绍了中国历史,地理和思想史等方面的情况。1793 年,马戛尼使团游览了承德避暑 山庄,随员巴罗在《中国游记》中盛赞了山庄的园林建筑:“错落有致,间隔合宜,恰到好处,互相衬托”, 另一学者又专门指出中国因林有更高级的美一一不规则的自然美,这推动了英国“不规则因林”运动的兴 起,随后,整个欧洲掀起了仿建中国园林的热潮,并修建了许多包含中国元素的建筑,其中不乏代表性作 品。

——摘编自袁行需、严文明《中华文明史》与林延清《试论明清之际中西文化交流的分期、特点和历史作用》 材料三:我们的方针是,一切民族、一切国家的长处都要学,政治、经济、科学、技术、文学、艺术的一 切真正好的东西都要学。

——毛泽东《论十大关系》,《毛泽东文集》第 7 卷 接受外来思想,并不意味着无条件地照搬,而必须根据具体条件加以采用,使之适合中国的实际……我们 中国人必须用我们自己的头脑进行思考,并决定什么东西能在我们自己的土壤里生长起来。

——毛泽东《同英国记者斯坦因的谈话》,《毛泽东文集》第 3 卷

(1) 据材料一,概括春秋战国时期中华文化的发展趋势和特点; 结合材料和所学,概述中华优秀传统文化的价值。 (6 分)

(2) 列举两位明清之际为“天文学、数学和地图测绘”做出贡献的西方传教士的名字。 据材料二和所学知识,概述“明清之际中西文化交流并不只是单向的西学东渐,与之相伴相随的还有一个中学西渐”的产生的双向的积极意义。 (4 分)

(3) 阅读材料并结合所学,运用唯物史观简述如何看待外来文化。(2 分)

23. 阅读材料,回答问题。

材料一:俄罗斯横跨欧亚大陆,这一特殊的地理位置使俄罗斯一直处于东西方文化的中间地带。处于两个 大陆和两种文明类型之间,俄罗斯始终努力追赶西方,主动吸收西方文化,但其特殊的地理位置又使得它 无法阻挡来自亚洲的东方文化。欧洲文化与亚洲文化在俄罗斯占据的欧亚地缘空间发生碰撞,历经漫长的 发展过程,形成了独具特色的欧亚文化。

——摘编自李英玉《俄罗斯文化的欧亚属性分析》 材料二:在中日文化交流中,隋唐以前,主要通过中国移民赴日本传播中国先进文明,带去生产工具和生 产技术。隋唐时期,中日主要通过互派使节人员往来,尤其是日本派大批遗唐使、留学生、留学僧来华, 出现了中日文化交流史上的第一次高潮。交流内容则以制度文化层面为主,同时也涉及精神文化如佛教、 建筑、雕塑、诗歌等方面。

——摘编自王晓秋《中日文化交流史话》 材料三:欧洲殖民者到来之前,与其他大陆几乎处于隔绝状态的美洲的印第安人创造出自己独特的文 化……在欧洲人“发现新大陆”后的 100 年间,印第安人数量减少了 90%-95%,最先被殖民的加勒比海一 些岛屿上的印第安人甚至难觅踪影……大约从 16 世纪开始,殖民者从非洲掳掠黑人,贩卖到美洲作奴隶。 在此后的三四百年间……上千万黑人奴隶为殖民者在美洲的种植园和矿山提供劳动力,在此期间,很多欧 洲人因为各种原因远涉重洋,来到美洲,使白人数量大大增加。

一一摘编自选择性必修 3《文化交流与传播》 材料四:人类学家博厄斯认为:“人类的历史证明,一个社会群体,其文化的进步往往取决于它是否有机 会吸取临近社会群体的经验。一个社会群体所获得的种种发现可以传给其他社会群体;彼此之间的交流愈 多样化,相互学习的机会也就愈多。大体上,文化最原始的部落也就是那些长期与世隔绝的部落,因而, 他们不能从临近部落所取得的文化成就中获得好处。”

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)据材料一,结合所学,概括俄罗斯文化的特点并分析成因。(4 分)

(2)据材料二,分析隋唐以前和隋唐时期中日交流在形式上和主要内容上的变化。(4 分)

(3)据料三并结合所学,试举两例“美洲的印第安人创造出自己独特的文化”在文字方面的成就,并回答“很多欧洲人因为各种原因远涉重洋,来到美洲”的契机和对美国文化产生的影响。(6 分)

(4)联系美洲印第安文化的特点和材料四,谈谈你对文化交流重要性的认识。(2 分)

扬州市两校2022-2023学年高二下学期5月联考调研

历史参考答案 2023.5

1.-5 BACDA 6-10 DDCCA 11-15 ACDBA 16.BDCCB

21、(1)特点:与重大政治变故相伴;

北人南迁的比例较高; 流向相邻的南方地区; 依附士族或豪强。(任 2 点 2 分)

影响:改变南方人口结构; 带来先进的生产工具和技术, 充实了南方劳动力资源,促进南方开发; 加强了南方士族势力,改变政局; 山区的少数民族逐步与汉族交融。

(任 2 点 2 分)

(2)人口增长,耕地不足; 外国资本主义入侵,自然经济解体; 因失业导致劳动力过剩

(或失业人口增多); 灾荒频繁,生活困难; 政治动荡,出洋避祸;

清政府被迫允许列强在中国招募华工出国。(任 4

点 4 分)

(3)来源区域:中东、非洲、拉美、东南亚。

(任 2 点 2 分)

努力:成立联合国难民署; 通过《关于难民地位的公约》; 通过《关于难民地位的议定书》; 确立“世界难民日”。

(任 2 点 2 分)

22、(1)趋势:逐渐形成多元一体格局。(1 分)

特点:地域分布广泛;多样性;包容性; 地域特色突出。(任 3 点 3 分)

价值:中华文化是中华民族发展的内在思想源泉和 精神动力,维护着中国团结统一的政治局面,推 动中国社会发展进步,为治国理政和道德建设提 供有益借鉴。(2 分)

(2)传教士:利玛窦、南怀仁。(任 1 点 1 分) 积极意义: 对中国:有利于推动中国传统科学向近代科学转变;

中国学术界从空谈心性向注重实用的转变; 冲击了“华夏中心”的传统观念。

(任 2 点 2 分)

对西方:把中国文化介绍到西方, 促进了中国文化的传播; 推动了西方的社会转型。(任 1 点 1 分)

(3)看待:批判吸收,洋为中用;

结合现代化实践,实现文化的创新; 吸收借鉴一切人类文化的优秀成果; 树立文化自信; 增强文化主体性意识。(任 2 点 2 分)

23、(1)特点:主动性;开放性; 融汇东西方文化(融合欧亚文化);

尤其受拜占庭文化的影响。(任 2 点 2 分)

原因:地处欧亚大陆,特殊的地理位置促进 了多种文化间的交流; 曾受蒙古的统治; 统治阶层的努力,重视对拜占庭精髓文化的继承。

(任 2 点 2 分)

(2)形式上:隋唐以前主要通过中国移民赴日本 传播中国先进文明,隋唐时期中日互派使节来往。

(2 分) 内容上:隋唐以前中国向日本传播生产工具和

技术,隋唐时期日本以学习中国制度文化为主。(2 分)

(3)成就: 玛雅人的玛雅文字;

阿兹特克人的图画文字。(2 分) 契机:新航路开辟。(2 分) 影响:传统的印第安文化受到严重冲击; 形成以欧洲文化主流、多元文化并存的美国新文化; 美国社会始终存在不同民族间的文化认同问题。

(任 2 点 2 分)

(4)认识:美洲大陆由于较为封闭的地理环境导 致了美洲文明的发展较为滞缓, 后因西方殖民者的入侵,独立发展的印第安文化毁 灭殆尽。(1 分)

因此隔绝、封闭的文化必然导致衰败或毁灭, 文化在交流中进步,文明的交流促进文明的多

样性发展。(1 分)

同课章节目录