高中语文统编版(部编版)选择性必修中册第二单元6.1 记念刘和珍君(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版(部编版)选择性必修中册第二单元6.1 记念刘和珍君(共21张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 305.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-18 18:20:17 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

6 记念刘和珍君

1.了解时代背景,领会写作意图。

2.准确理解重点语句、片段的含意,进而把握全文的思想内容,学习刘和珍等爱国

青年渴求真理、勇于斗争、对祖国有高度责任感的优秀品质。

3.概括刘和珍的有关事迹,梳理本文的情感发展脉络,了解叙述、抒情、议论相结

合的写作方法。

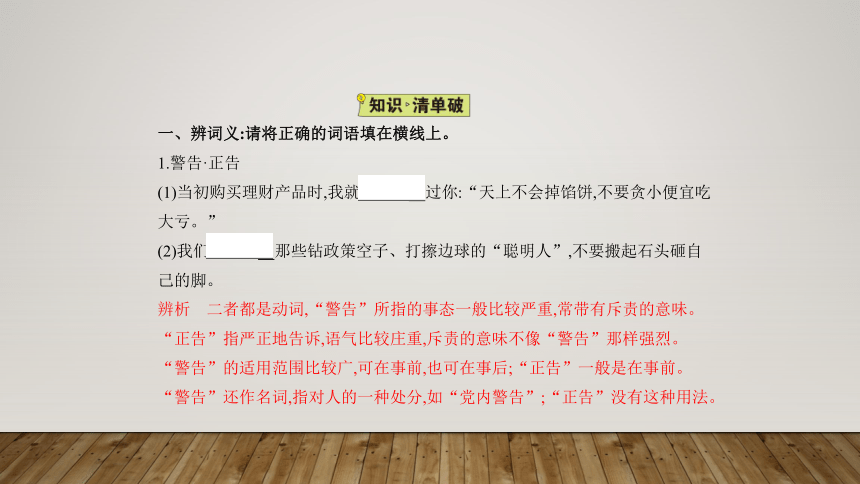

一、辨词义:请将正确的词语填在横线上。

1.警告·正告

(1)当初购买理财产品时,我就 警告 过你:“天上不会掉馅饼,不要贪小便宜吃

大亏。”

(2)我们 正告 那些钻政策空子、打擦边球的“聪明人”,不要搬起石头砸自

己的脚。

辨析 二者都是动词,“警告”所指的事态一般比较严重,常带有斥责的意味。

“正告”指严正地告诉,语气比较庄重,斥责的意味不像“警告”那样强烈。

“警告”的适用范围比较广,可在事前,也可在事后;“正告”一般是在事前。

“警告”还作名词,指对人的一种处分,如“党内警告”;“正告”没有这种用法。

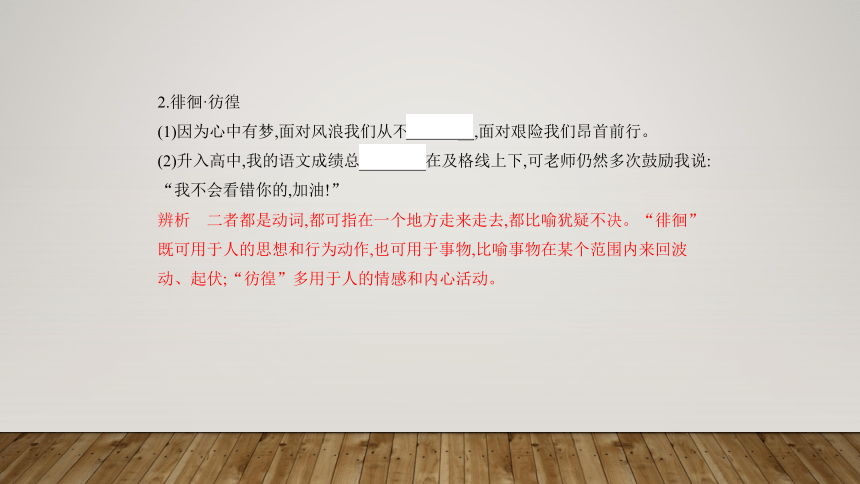

2.徘徊·彷徨

(1)因为心中有梦,面对风浪我们从不 彷徨 ,面对艰险我们昂首前行。

(2)升入高中,我的语文成绩总 徘徊 在及格线上下,可老师仍然多次鼓励我说:

“我不会看错你的,加油!”

辨析 二者都是动词,都可指在一个地方走来走去,都比喻犹疑不决。“徘徊”

既可用于人的思想和行为动作,也可用于事物,比喻事物在某个范围内来回波

动、起伏;“彷徨”多用于人的情感和内心活动。

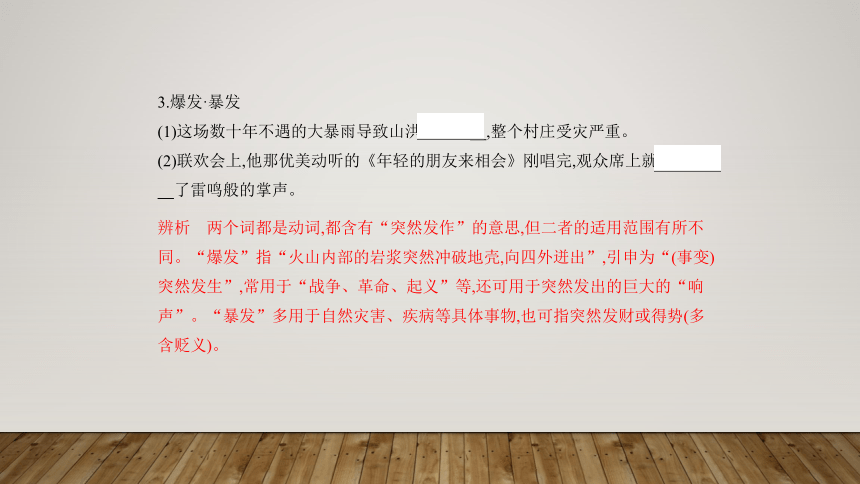

3.爆发·暴发

(1)这场数十年不遇的大暴雨导致山洪 暴发 ,整个村庄受灾严重。

(2)联欢会上,他那优美动听的《年轻的朋友来相会》刚唱完,观众席上就 爆发

了雷鸣般的掌声。

辨析 两个词都是动词,都含有“突然发作”的意思,但二者的适用范围有所不

同。“爆发”指“火山内部的岩浆突然冲破地壳,向四外迸出”,引申为“(事变)

突然发生”,常用于“战争、革命、起义”等,还可用于突然发出的巨大的“响

声”。“暴发”多用于自然灾害、疾病等具体事物,也可指突然发财或得势(多

含贬义)。

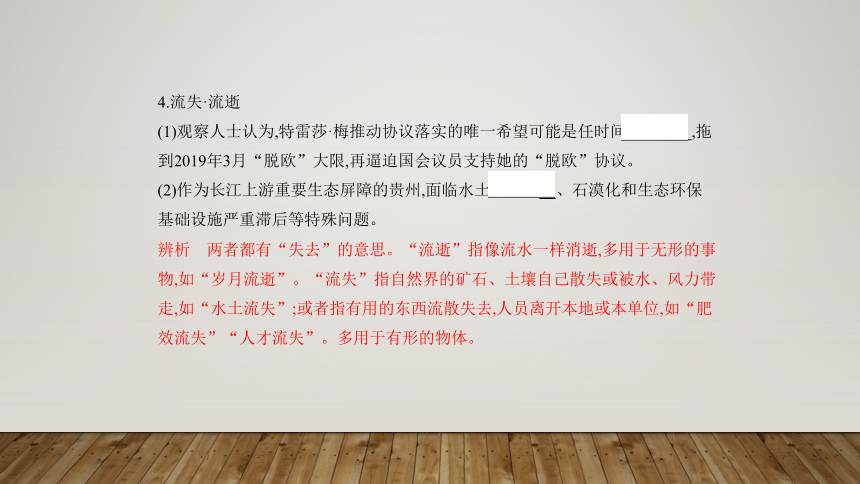

4.流失·流逝

(1)观察人士认为,特雷莎·梅推动协议落实的唯一希望可能是任时间 流逝 ,拖

到2019年3月“脱欧”大限,再逼迫国会议员支持她的“脱欧”协议。

(2)作为长江上游重要生态屏障的贵州,面临水土 流失 、石漠化和生态环保

基础设施严重滞后等特殊问题。

辨析 两者都有“失去”的意思。“流逝”指像流水一样消逝,多用于无形的事

物,如“岁月流逝”。“流失”指自然界的矿石、土壤自己散失或被水、风力带

走,如“水土流失”;或者指有用的东西流散失去,人员离开本地或本单位,如“肥

效流失”“人才流失”。多用于有形的物体。

5.依稀·隐约

(1)虽然夜色笼罩,但起伏的山峰还是 依稀 可见。

(2)远处的炮声, 隐约 可闻。

辨析 二者都是形容词,都有“模糊、不清楚”的意思。“依稀”多指视觉上不

清晰,也可形容意识模糊,但一般不用于听觉;“隐约”既可用于视觉、感觉,也可

用于听觉。“依稀”的书面语色彩较“隐约”浓。

二、词语积累:请判断加点词语使用的正误。

1.接到你的来信,才知恩师仙逝,寄去一篇纪念散文,聊表长歌当哭之意。 ( )

2.那些为了人民解放、民族独立而殒身不恤的革命先烈永远活在我们心中。

( )

3.昨天,我们学校发生了一件惊心动魄的事,你知道吗 ( )

4.中国人民在中国共产党的领导下,经过百折不回的斗争,终于取得了民主革命的

胜利,建立了中华人民共和国。 ( )

答案 √ 长歌当哭:用写文章来代替哭泣。使用正确。

答案 √ 殒身不恤:牺牲生命也在所不惜。用此成语形容革命先烈,使用正确。

答案 √ 惊心动魄:形容使人感受很深,震动很大。

答案 √ 百折不回:无论受多少挫折都不退缩,形容意志坚强。用来形容中国

人民历经曲折也不退缩,终于取得胜利,使用正确。

√

√

√

√

5.昨夜的一场暴风骤雨使整个校园一片狼藉,让人目不忍视。 ( )

6.临近毕业了,老师再三告诫我们要善始善终,绝不能有始无终。 ( )

7.很多人都说这个有点狂妄的小李广有羽翼,所以有恃无恐。 ( )

答案 目不忍视:形容景象十分凄惨,使人不忍心看。用此成语形容风雨后

的校园情景带给人的感受,语义过重。

答案 √ 有始无终:做事不能坚持到底。使用正确。

答案 广有羽翼:到处都有帮凶。语境只是强调小李“有点狂妄”,并不是

说他网罗羽翼,行凶作恶,使用错误。

√

一、重点剖析

文章标题为《记念刘和珍君》,那么作者为什么要纪念刘和珍呢 文章写了刘

和珍的哪些事 请找出相关语句并简要分析。

答案 (1)刘和珍是“为了中国而死的中国的青年”,是“真的猛士”。

(2)本文中有关刘和珍事迹的叙述语句都零星地散落在各个段落里。主要有:

①然而在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她。(见第一部分

第2段)

“然而”这一转折连词,写出了刘和珍的自主判断能力以及不盲从的独立精神;

“生活艰难”突出了她预定全年文艺刊物所作出的巨大牺牲;“毅然”则表现了

她的果敢。面对重重政治高压,她依然追求精神生活的富足,这是她追求进步,渴

求真理,献身正义的思想基础。

②能够不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长的学生。(见第三部分第2段)

表现刘和珍的正直与斗争精神。

③始终微笑着,态度很温和。(见第三部分第2段)

突出刘和珍的善良本性,使下文“暴徒”的谎言不攻自破。

④她虑及母校前途,黯然至于泣下。(见第三部分第2段)

刘和珍先他人之忧而忧,足见她是一个有思想、有远见、有责任感的青年。

⑤她,刘和珍君,那时是欣然前往的。(见第五部分第2段)

写出了一个为维护真理与正义而敢于斗争、不怕牺牲的爱国青年形象。

作者分别用“毅然”“黯然”“欣然”来刻画刘和珍的心态,对表现人物有

什么意义 请简要分析。

答案 (1)“毅然”

“然而在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她。”刘和珍生活

的时代是北洋军阀段祺瑞执政的时期,是一个黑暗、反动、专制的时期,“生活

艰难”指政治生活的艰难,进步的言论和刊物都备受压制,鲁迅先生编辑的文艺

刊物更是经常被反动政府查封,所以常常“有始无终”,一般人不敢接触进步刊

物,生怕惹火烧身,但是刘和珍却不畏反动政府的淫威,“毅然预定了《莽原》全

年”,这说明刘和珍有追求真理、坚持真理的坚强意志,也说明刘和珍不仅是鲁

迅的学生,更是鲁迅志同道合的战友。

(2)“黯然”

“她虑及母校前途,黯然至于泣下。”可以联系刘和珍常常微笑的举动和温和的

态度进行对照理解。刘和珍“常常微笑着,态度很温和”,被“强拖出校”时没

有掉一滴眼泪,英勇就义时也没有掉一滴眼泪,却在“虑及母校前途”时黯然泣

下,从中可以看出刘和珍真诚热爱母校的情怀。

(3)“欣然”

“她,刘和珍君,那时是欣然前往的。”“欣然前往”,指非常愉快地前去。据记

载,刘和珍是三月十八日抱病带领女子师范大学的学生走上街头并参加了反对帝

国主义侵略的请愿的。由此可见,刘和珍参加请愿是有明确的目的的,为国为民

的热情激励着她,她走在队伍的最前面,高举着旗子,高呼着口号。

文章虽然题为《记念刘和珍君》,但写到的人并不只是刘和珍一人,文中还提

到了哪些人 作者对他们的情感态度如何 请结合文本简要分析。

答案 (1)本文除了写刘和珍,还提到了“杨德群”“张静淑”“四十余被害的

青年”“段祺瑞执政府”“流言家”“有恶意的闲人”“庸人”“无恶意的闲

人”等。

(2)这些人基本分为三类,即:

①爱国青年:“杨德群”“张静淑”“四十余被害的青年”。

作者无比哀痛地悼念遇害青年,一方面告诫爱国青年要注意斗争方式,另一方面

颂扬“为了中国而死的中国的青年”的勇毅,激励人们“更奋然而前行”。流露

出对爱国青年的尊敬、颂扬、激励之情。

②反动派:“段祺瑞执政府”“流言家”“有恶意的闲人”。

作者怀着愤恨的心情,控诉并抨击反动派的恶行,揭露他们丑恶的嘴脸。

③麻木的民众:“庸人”“无恶意的闲人”。

作者试图唤醒他们,表达了“怒其不争”的感叹。

文章第五部分为什么写明子弹“从背部入”并突出“其一是手枪” 怎样理

解这样写刘和珍等人遇害经过的作用

答案 (1)文章写刘和珍当时中弹,子弹“从背部入”,可见她并不是“冲击军

警”,与军警面对面地搏斗,证明她完全是无辜的,她不是什么“暴徒”。手枪通

常是军官使用的,这证明这次屠杀是有人指挥的,是事前筹划好的,决不是军警的

“正当防御”。

(2)这些铁的事实,有力地戳穿了段祺瑞执政府给死难者所横加的种种罪名,突出

了执政府的暴虐,使荒谬的流言不攻自破。

二、写法赏析

1.巧妙的切入角度

作者对“三一八”惨案的述评,切入的角度选得好。这个角度就是纪念刘和珍。

写刘和珍的正义感和责任感,反复写她的“微笑”“态度很温和”,以小见大,刻

画了请愿群众的形象,让人们了解到这是一群十分可爱的青年。段祺瑞执政府杀

害的就是这样一群可爱的青年,流言家诬蔑的就是这样一群可爱的青年,反动派

的凶残下劣不言而喻,什么“暴徒”,什么“受人利用”,无耻谰言都不攻自破。

写刘和珍等人遇难,用了一系列特写镜头,枪弹的攒射、棍棒的挥舞,历历在目;爱

国青年在弹雨中互相救助的情景也历历在目。这样的特写镜头比全景式的描写

更细致,能使人想见这场发生在段祺瑞执政府府门前的惨案的全景。写刘和珍,

写北京女子师范大学的追悼会,写“程君”的话,又真切反映了惨案之后正义的

人们是怎样深切地悼念死难者的。

2.记叙、抒情、议论完美结合

作者对追悼会的情景、刘和珍的生平以及遇难情况都进行了简要的记叙,追叙了

刘和珍和蔼善良、刚毅从容的形象;同时表达了对烈士的尊敬与哀悼,对反动政

府及其走狗的凶残与下劣的批判,抒发了“悲”“愤”交集的情感;对斗争的方

式和死难的意义则又有深刻的分析和议论。简练的记叙、强烈的抒情、深刻的

议论,三者在各个部分虽有不同的侧重点,但基本上是交错运用的,甚至是融为一

体的。记叙、抒情、议论完美地结合在一起,使文章具有强烈的感染力和高度的

说服力。

3.巧用修辞,使语言充满张力和活力

①用比喻来“说理”。例如,作者在表达对徒手请愿这一方式的看法时说:“人

类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请

愿是不在其中的,更何况是徒手。”这句话用“大量的木材”比喻巨大的流血斗

争,用“一小块”煤比喻人类历史的进步,生动形象地阐明了“人类历史的一个

小小的进步都需要人类付出巨大的代价甚至是生命来换取”的观点,进而说明向

反动派请愿难以换来历史的前进,不是一种有效的斗争方式。

②用反语来“杀敌”。如文中说:“时间永是流驶,街市依旧太平。”“太平”

的本义是“社会平安,安宁”,这里实为反语,揭露了由反动政府的血腥镇压、残

暴虐杀而造成的“万马齐喑”的现状,表达了作者对反动势力的痛恨和鞭挞。用

反语来讽刺和揭露反动势力的罪行,是作者在他的作品中常用的一种方法。

③用对比来“塑像”。本文中,作者将“庸人”“反动军阀”与刘和珍这样的

“猛士”进行对比,从而彰显“猛士”的勇毅和果敢。作者将对“惨淡的人生”

“淋漓的鲜血”有所不满,将不能“直面”“正视”的麻木的“庸人”与能面对

黑暗现实、不怕流血牺牲、勇敢地站起来反抗的“真的猛士”进行对比,从而突

出了“猛士”的高大形象。作者将拥有众多手持武器的卫兵的“反动军阀”与

手无寸铁的、在枪林弹雨中却能互相救助的“猛士”进行对比,再一次表现了

“猛士”大无畏的革命精神。

④用反复来“泄愤”。如“有写一点东西的必要了”,这句话在文中出现了三

次。第一次是作者觉得该“写一点东西”来表达自己的哀思;第二次是作者要

“写一点东西”让人们清醒地知道,使“这似人非人的世界”早日到尽头才是对

烈士最好的纪念;第三次是作者要提醒人们,不要忘记烈士的鲜血。作者运用反

复的手法,抒发了强烈的悲愤之情。

三、思辨探究

鲁迅先生在本文中谈了自己对“请愿”的看法,在《空谈》一文中也说道:

“请愿的事,我一向就不以为然的,但并非因为怕有三月十八日那样的惨杀。那

样的惨杀,我实在没有梦想到,虽然我向来常以‘刀笔吏’的意思来窥测我们中

国人。我只知道他们麻木,没有良心,不足与言,而况是请愿,而况又是徒手。”鲁

迅先生认为请愿的做法是正确的吗 请结合文本简要分析。

观点一 鲁迅先生认为请愿的做法是正确的。鲁迅先生对爱国运动十分关心,并

且积极参加和支持。虽然他认为向反动政府请愿,特别是“徒手的请愿”收效甚

微,但是他又说“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更

奋然而前行”。由此可见,鲁迅先生认为“请愿”提高了群众的认识水平,能鼓

舞群众进一步走向彻底的爱国道路、革命道路,因而是正确的。

观点二 表达的内涵与情感一样,都是悲哀。鲁迅在本文中写到“四十多个青年

的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,那里还能有什么言语 ……几个所谓学

者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀……我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以

我的最大哀痛显示于非人间”。石评梅写刘和珍赠给她“永久的沉默”,而“沉

默是最深的悲哀”。

观点三 表达的内涵与情感不一样。鲁迅的话表达的内涵与情感是复杂的,既有

对“爆发”的热情呼吁,还有对“灭亡”的担忧,也不乏对惨案制造者的愤怒,甚

至还有对当时各色人等的评判。而石评梅的话表达的则是长久沉浸在深深的悲

哀中难以自拔的悲痛情感。

观点二 鲁迅先生认为请愿的做法是不正确的。1926年3月18日的请愿,是群众

的一种爱国运动;向政府请愿,提出人民的要求,也是群众的斗争方式之一。但请

愿毕竟不是彻底的革命斗争,也不是彻底的爱国斗争,徒手请愿的学生面对的是

一群武装的反动军警和卫队,学生前往示威,只能是自投罗网。鲁迅先生认为这

样的请愿等于上门送死,属于无谓的牺牲。

鲁迅在本文中写到“沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡”,而

石评梅在《痛哭和珍》中也写到“沉默是最深的悲哀,此后你便赠给我永久的沉

默”。二者所说的“沉默”,表达的内涵和情感一样吗 请谈谈你的看法。

观点一 表达的内涵与情感不一样。鲁迅的话表达的主要是愤怒。沉默是无言

的愤怒,而愤怒迟早将在沉默中爆发,不爆发就会在沉默中灭亡。石评梅的话表

达的主要是悲哀。刘和珍的牺牲给作者带来最深的悲哀、永久的悲哀。

6 记念刘和珍君

1.了解时代背景,领会写作意图。

2.准确理解重点语句、片段的含意,进而把握全文的思想内容,学习刘和珍等爱国

青年渴求真理、勇于斗争、对祖国有高度责任感的优秀品质。

3.概括刘和珍的有关事迹,梳理本文的情感发展脉络,了解叙述、抒情、议论相结

合的写作方法。

一、辨词义:请将正确的词语填在横线上。

1.警告·正告

(1)当初购买理财产品时,我就 警告 过你:“天上不会掉馅饼,不要贪小便宜吃

大亏。”

(2)我们 正告 那些钻政策空子、打擦边球的“聪明人”,不要搬起石头砸自

己的脚。

辨析 二者都是动词,“警告”所指的事态一般比较严重,常带有斥责的意味。

“正告”指严正地告诉,语气比较庄重,斥责的意味不像“警告”那样强烈。

“警告”的适用范围比较广,可在事前,也可在事后;“正告”一般是在事前。

“警告”还作名词,指对人的一种处分,如“党内警告”;“正告”没有这种用法。

2.徘徊·彷徨

(1)因为心中有梦,面对风浪我们从不 彷徨 ,面对艰险我们昂首前行。

(2)升入高中,我的语文成绩总 徘徊 在及格线上下,可老师仍然多次鼓励我说:

“我不会看错你的,加油!”

辨析 二者都是动词,都可指在一个地方走来走去,都比喻犹疑不决。“徘徊”

既可用于人的思想和行为动作,也可用于事物,比喻事物在某个范围内来回波

动、起伏;“彷徨”多用于人的情感和内心活动。

3.爆发·暴发

(1)这场数十年不遇的大暴雨导致山洪 暴发 ,整个村庄受灾严重。

(2)联欢会上,他那优美动听的《年轻的朋友来相会》刚唱完,观众席上就 爆发

了雷鸣般的掌声。

辨析 两个词都是动词,都含有“突然发作”的意思,但二者的适用范围有所不

同。“爆发”指“火山内部的岩浆突然冲破地壳,向四外迸出”,引申为“(事变)

突然发生”,常用于“战争、革命、起义”等,还可用于突然发出的巨大的“响

声”。“暴发”多用于自然灾害、疾病等具体事物,也可指突然发财或得势(多

含贬义)。

4.流失·流逝

(1)观察人士认为,特雷莎·梅推动协议落实的唯一希望可能是任时间 流逝 ,拖

到2019年3月“脱欧”大限,再逼迫国会议员支持她的“脱欧”协议。

(2)作为长江上游重要生态屏障的贵州,面临水土 流失 、石漠化和生态环保

基础设施严重滞后等特殊问题。

辨析 两者都有“失去”的意思。“流逝”指像流水一样消逝,多用于无形的事

物,如“岁月流逝”。“流失”指自然界的矿石、土壤自己散失或被水、风力带

走,如“水土流失”;或者指有用的东西流散失去,人员离开本地或本单位,如“肥

效流失”“人才流失”。多用于有形的物体。

5.依稀·隐约

(1)虽然夜色笼罩,但起伏的山峰还是 依稀 可见。

(2)远处的炮声, 隐约 可闻。

辨析 二者都是形容词,都有“模糊、不清楚”的意思。“依稀”多指视觉上不

清晰,也可形容意识模糊,但一般不用于听觉;“隐约”既可用于视觉、感觉,也可

用于听觉。“依稀”的书面语色彩较“隐约”浓。

二、词语积累:请判断加点词语使用的正误。

1.接到你的来信,才知恩师仙逝,寄去一篇纪念散文,聊表长歌当哭之意。 ( )

2.那些为了人民解放、民族独立而殒身不恤的革命先烈永远活在我们心中。

( )

3.昨天,我们学校发生了一件惊心动魄的事,你知道吗 ( )

4.中国人民在中国共产党的领导下,经过百折不回的斗争,终于取得了民主革命的

胜利,建立了中华人民共和国。 ( )

答案 √ 长歌当哭:用写文章来代替哭泣。使用正确。

答案 √ 殒身不恤:牺牲生命也在所不惜。用此成语形容革命先烈,使用正确。

答案 √ 惊心动魄:形容使人感受很深,震动很大。

答案 √ 百折不回:无论受多少挫折都不退缩,形容意志坚强。用来形容中国

人民历经曲折也不退缩,终于取得胜利,使用正确。

√

√

√

√

5.昨夜的一场暴风骤雨使整个校园一片狼藉,让人目不忍视。 ( )

6.临近毕业了,老师再三告诫我们要善始善终,绝不能有始无终。 ( )

7.很多人都说这个有点狂妄的小李广有羽翼,所以有恃无恐。 ( )

答案 目不忍视:形容景象十分凄惨,使人不忍心看。用此成语形容风雨后

的校园情景带给人的感受,语义过重。

答案 √ 有始无终:做事不能坚持到底。使用正确。

答案 广有羽翼:到处都有帮凶。语境只是强调小李“有点狂妄”,并不是

说他网罗羽翼,行凶作恶,使用错误。

√

一、重点剖析

文章标题为《记念刘和珍君》,那么作者为什么要纪念刘和珍呢 文章写了刘

和珍的哪些事 请找出相关语句并简要分析。

答案 (1)刘和珍是“为了中国而死的中国的青年”,是“真的猛士”。

(2)本文中有关刘和珍事迹的叙述语句都零星地散落在各个段落里。主要有:

①然而在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她。(见第一部分

第2段)

“然而”这一转折连词,写出了刘和珍的自主判断能力以及不盲从的独立精神;

“生活艰难”突出了她预定全年文艺刊物所作出的巨大牺牲;“毅然”则表现了

她的果敢。面对重重政治高压,她依然追求精神生活的富足,这是她追求进步,渴

求真理,献身正义的思想基础。

②能够不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长的学生。(见第三部分第2段)

表现刘和珍的正直与斗争精神。

③始终微笑着,态度很温和。(见第三部分第2段)

突出刘和珍的善良本性,使下文“暴徒”的谎言不攻自破。

④她虑及母校前途,黯然至于泣下。(见第三部分第2段)

刘和珍先他人之忧而忧,足见她是一个有思想、有远见、有责任感的青年。

⑤她,刘和珍君,那时是欣然前往的。(见第五部分第2段)

写出了一个为维护真理与正义而敢于斗争、不怕牺牲的爱国青年形象。

作者分别用“毅然”“黯然”“欣然”来刻画刘和珍的心态,对表现人物有

什么意义 请简要分析。

答案 (1)“毅然”

“然而在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她。”刘和珍生活

的时代是北洋军阀段祺瑞执政的时期,是一个黑暗、反动、专制的时期,“生活

艰难”指政治生活的艰难,进步的言论和刊物都备受压制,鲁迅先生编辑的文艺

刊物更是经常被反动政府查封,所以常常“有始无终”,一般人不敢接触进步刊

物,生怕惹火烧身,但是刘和珍却不畏反动政府的淫威,“毅然预定了《莽原》全

年”,这说明刘和珍有追求真理、坚持真理的坚强意志,也说明刘和珍不仅是鲁

迅的学生,更是鲁迅志同道合的战友。

(2)“黯然”

“她虑及母校前途,黯然至于泣下。”可以联系刘和珍常常微笑的举动和温和的

态度进行对照理解。刘和珍“常常微笑着,态度很温和”,被“强拖出校”时没

有掉一滴眼泪,英勇就义时也没有掉一滴眼泪,却在“虑及母校前途”时黯然泣

下,从中可以看出刘和珍真诚热爱母校的情怀。

(3)“欣然”

“她,刘和珍君,那时是欣然前往的。”“欣然前往”,指非常愉快地前去。据记

载,刘和珍是三月十八日抱病带领女子师范大学的学生走上街头并参加了反对帝

国主义侵略的请愿的。由此可见,刘和珍参加请愿是有明确的目的的,为国为民

的热情激励着她,她走在队伍的最前面,高举着旗子,高呼着口号。

文章虽然题为《记念刘和珍君》,但写到的人并不只是刘和珍一人,文中还提

到了哪些人 作者对他们的情感态度如何 请结合文本简要分析。

答案 (1)本文除了写刘和珍,还提到了“杨德群”“张静淑”“四十余被害的

青年”“段祺瑞执政府”“流言家”“有恶意的闲人”“庸人”“无恶意的闲

人”等。

(2)这些人基本分为三类,即:

①爱国青年:“杨德群”“张静淑”“四十余被害的青年”。

作者无比哀痛地悼念遇害青年,一方面告诫爱国青年要注意斗争方式,另一方面

颂扬“为了中国而死的中国的青年”的勇毅,激励人们“更奋然而前行”。流露

出对爱国青年的尊敬、颂扬、激励之情。

②反动派:“段祺瑞执政府”“流言家”“有恶意的闲人”。

作者怀着愤恨的心情,控诉并抨击反动派的恶行,揭露他们丑恶的嘴脸。

③麻木的民众:“庸人”“无恶意的闲人”。

作者试图唤醒他们,表达了“怒其不争”的感叹。

文章第五部分为什么写明子弹“从背部入”并突出“其一是手枪” 怎样理

解这样写刘和珍等人遇害经过的作用

答案 (1)文章写刘和珍当时中弹,子弹“从背部入”,可见她并不是“冲击军

警”,与军警面对面地搏斗,证明她完全是无辜的,她不是什么“暴徒”。手枪通

常是军官使用的,这证明这次屠杀是有人指挥的,是事前筹划好的,决不是军警的

“正当防御”。

(2)这些铁的事实,有力地戳穿了段祺瑞执政府给死难者所横加的种种罪名,突出

了执政府的暴虐,使荒谬的流言不攻自破。

二、写法赏析

1.巧妙的切入角度

作者对“三一八”惨案的述评,切入的角度选得好。这个角度就是纪念刘和珍。

写刘和珍的正义感和责任感,反复写她的“微笑”“态度很温和”,以小见大,刻

画了请愿群众的形象,让人们了解到这是一群十分可爱的青年。段祺瑞执政府杀

害的就是这样一群可爱的青年,流言家诬蔑的就是这样一群可爱的青年,反动派

的凶残下劣不言而喻,什么“暴徒”,什么“受人利用”,无耻谰言都不攻自破。

写刘和珍等人遇难,用了一系列特写镜头,枪弹的攒射、棍棒的挥舞,历历在目;爱

国青年在弹雨中互相救助的情景也历历在目。这样的特写镜头比全景式的描写

更细致,能使人想见这场发生在段祺瑞执政府府门前的惨案的全景。写刘和珍,

写北京女子师范大学的追悼会,写“程君”的话,又真切反映了惨案之后正义的

人们是怎样深切地悼念死难者的。

2.记叙、抒情、议论完美结合

作者对追悼会的情景、刘和珍的生平以及遇难情况都进行了简要的记叙,追叙了

刘和珍和蔼善良、刚毅从容的形象;同时表达了对烈士的尊敬与哀悼,对反动政

府及其走狗的凶残与下劣的批判,抒发了“悲”“愤”交集的情感;对斗争的方

式和死难的意义则又有深刻的分析和议论。简练的记叙、强烈的抒情、深刻的

议论,三者在各个部分虽有不同的侧重点,但基本上是交错运用的,甚至是融为一

体的。记叙、抒情、议论完美地结合在一起,使文章具有强烈的感染力和高度的

说服力。

3.巧用修辞,使语言充满张力和活力

①用比喻来“说理”。例如,作者在表达对徒手请愿这一方式的看法时说:“人

类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请

愿是不在其中的,更何况是徒手。”这句话用“大量的木材”比喻巨大的流血斗

争,用“一小块”煤比喻人类历史的进步,生动形象地阐明了“人类历史的一个

小小的进步都需要人类付出巨大的代价甚至是生命来换取”的观点,进而说明向

反动派请愿难以换来历史的前进,不是一种有效的斗争方式。

②用反语来“杀敌”。如文中说:“时间永是流驶,街市依旧太平。”“太平”

的本义是“社会平安,安宁”,这里实为反语,揭露了由反动政府的血腥镇压、残

暴虐杀而造成的“万马齐喑”的现状,表达了作者对反动势力的痛恨和鞭挞。用

反语来讽刺和揭露反动势力的罪行,是作者在他的作品中常用的一种方法。

③用对比来“塑像”。本文中,作者将“庸人”“反动军阀”与刘和珍这样的

“猛士”进行对比,从而彰显“猛士”的勇毅和果敢。作者将对“惨淡的人生”

“淋漓的鲜血”有所不满,将不能“直面”“正视”的麻木的“庸人”与能面对

黑暗现实、不怕流血牺牲、勇敢地站起来反抗的“真的猛士”进行对比,从而突

出了“猛士”的高大形象。作者将拥有众多手持武器的卫兵的“反动军阀”与

手无寸铁的、在枪林弹雨中却能互相救助的“猛士”进行对比,再一次表现了

“猛士”大无畏的革命精神。

④用反复来“泄愤”。如“有写一点东西的必要了”,这句话在文中出现了三

次。第一次是作者觉得该“写一点东西”来表达自己的哀思;第二次是作者要

“写一点东西”让人们清醒地知道,使“这似人非人的世界”早日到尽头才是对

烈士最好的纪念;第三次是作者要提醒人们,不要忘记烈士的鲜血。作者运用反

复的手法,抒发了强烈的悲愤之情。

三、思辨探究

鲁迅先生在本文中谈了自己对“请愿”的看法,在《空谈》一文中也说道:

“请愿的事,我一向就不以为然的,但并非因为怕有三月十八日那样的惨杀。那

样的惨杀,我实在没有梦想到,虽然我向来常以‘刀笔吏’的意思来窥测我们中

国人。我只知道他们麻木,没有良心,不足与言,而况是请愿,而况又是徒手。”鲁

迅先生认为请愿的做法是正确的吗 请结合文本简要分析。

观点一 鲁迅先生认为请愿的做法是正确的。鲁迅先生对爱国运动十分关心,并

且积极参加和支持。虽然他认为向反动政府请愿,特别是“徒手的请愿”收效甚

微,但是他又说“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更

奋然而前行”。由此可见,鲁迅先生认为“请愿”提高了群众的认识水平,能鼓

舞群众进一步走向彻底的爱国道路、革命道路,因而是正确的。

观点二 表达的内涵与情感一样,都是悲哀。鲁迅在本文中写到“四十多个青年

的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,那里还能有什么言语 ……几个所谓学

者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀……我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以

我的最大哀痛显示于非人间”。石评梅写刘和珍赠给她“永久的沉默”,而“沉

默是最深的悲哀”。

观点三 表达的内涵与情感不一样。鲁迅的话表达的内涵与情感是复杂的,既有

对“爆发”的热情呼吁,还有对“灭亡”的担忧,也不乏对惨案制造者的愤怒,甚

至还有对当时各色人等的评判。而石评梅的话表达的则是长久沉浸在深深的悲

哀中难以自拔的悲痛情感。

观点二 鲁迅先生认为请愿的做法是不正确的。1926年3月18日的请愿,是群众

的一种爱国运动;向政府请愿,提出人民的要求,也是群众的斗争方式之一。但请

愿毕竟不是彻底的革命斗争,也不是彻底的爱国斗争,徒手请愿的学生面对的是

一群武装的反动军警和卫队,学生前往示威,只能是自投罗网。鲁迅先生认为这

样的请愿等于上门送死,属于无谓的牺牲。

鲁迅在本文中写到“沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡”,而

石评梅在《痛哭和珍》中也写到“沉默是最深的悲哀,此后你便赠给我永久的沉

默”。二者所说的“沉默”,表达的内涵和情感一样吗 请谈谈你的看法。

观点一 表达的内涵与情感不一样。鲁迅的话表达的主要是愤怒。沉默是无言

的愤怒,而愤怒迟早将在沉默中爆发,不爆发就会在沉默中灭亡。石评梅的话表

达的主要是悲哀。刘和珍的牺牲给作者带来最深的悲哀、永久的悲哀。