部编版小学语文六年级下册小升初现代文阅读精选题(一)(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版小学语文六年级下册小升初现代文阅读精选题(一)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-19 11:44:57 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

小升初现代文阅读精选题(一)-小学语文六年级下册部编版

非连续性文本阅读

材料一

根据《深圳市电动自行车管理规定(试行)》,自2021年8月1日起,电动车驾驶人或乘坐人未佩戴安全头盔的将处罚200元。

材料二

在挑选儿童头盔时,可以从以下两方面考虑:①安全系数。可参照摩托车头盔的标准购买正规厂家生产的头盔,千万不要贪图便宜购买劣质塑料头盔或者以工地安全帽代替。发生过碰撞或者出现细微裂痕的头盔,以及过了保质期的头盔都要及时更换。②舒适性。建议选择透气性好、设计简单、佩戴方便的头盔,购买时建议试戴,确保大小合适。

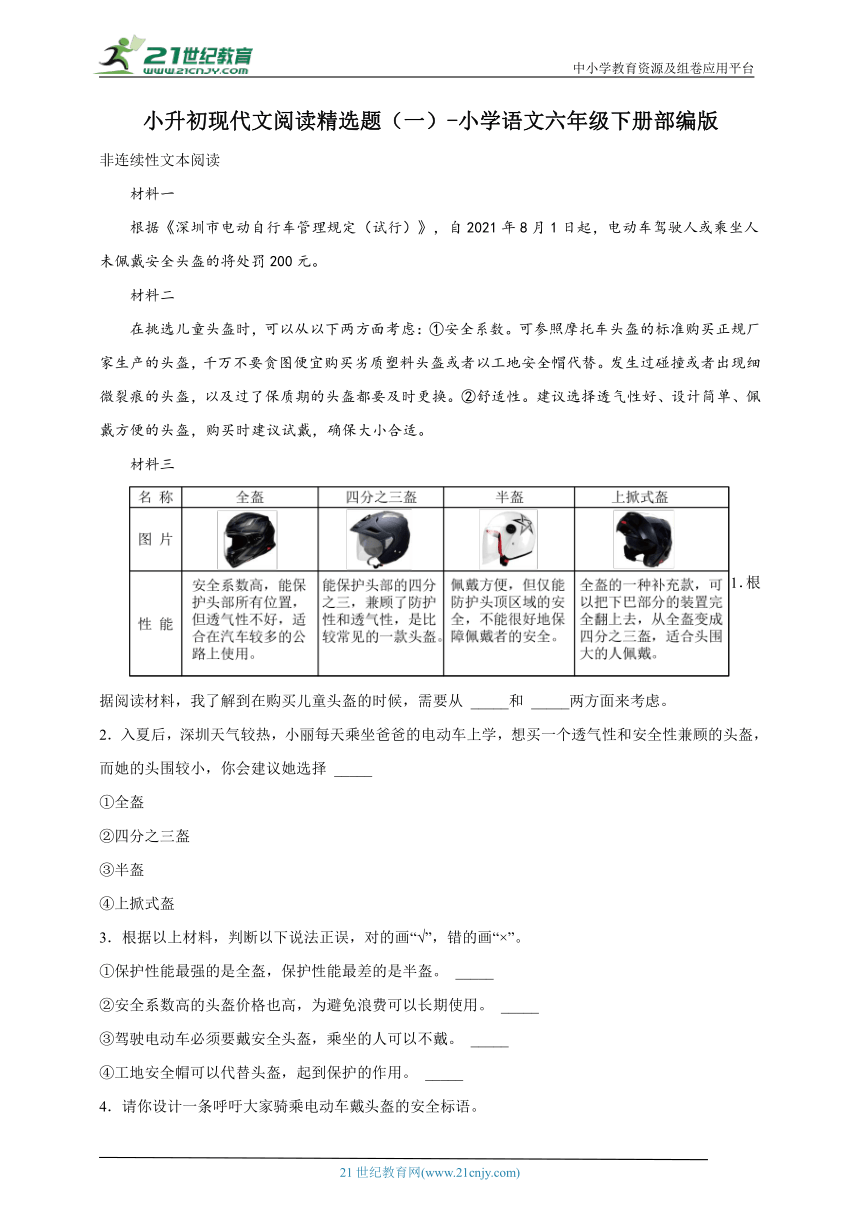

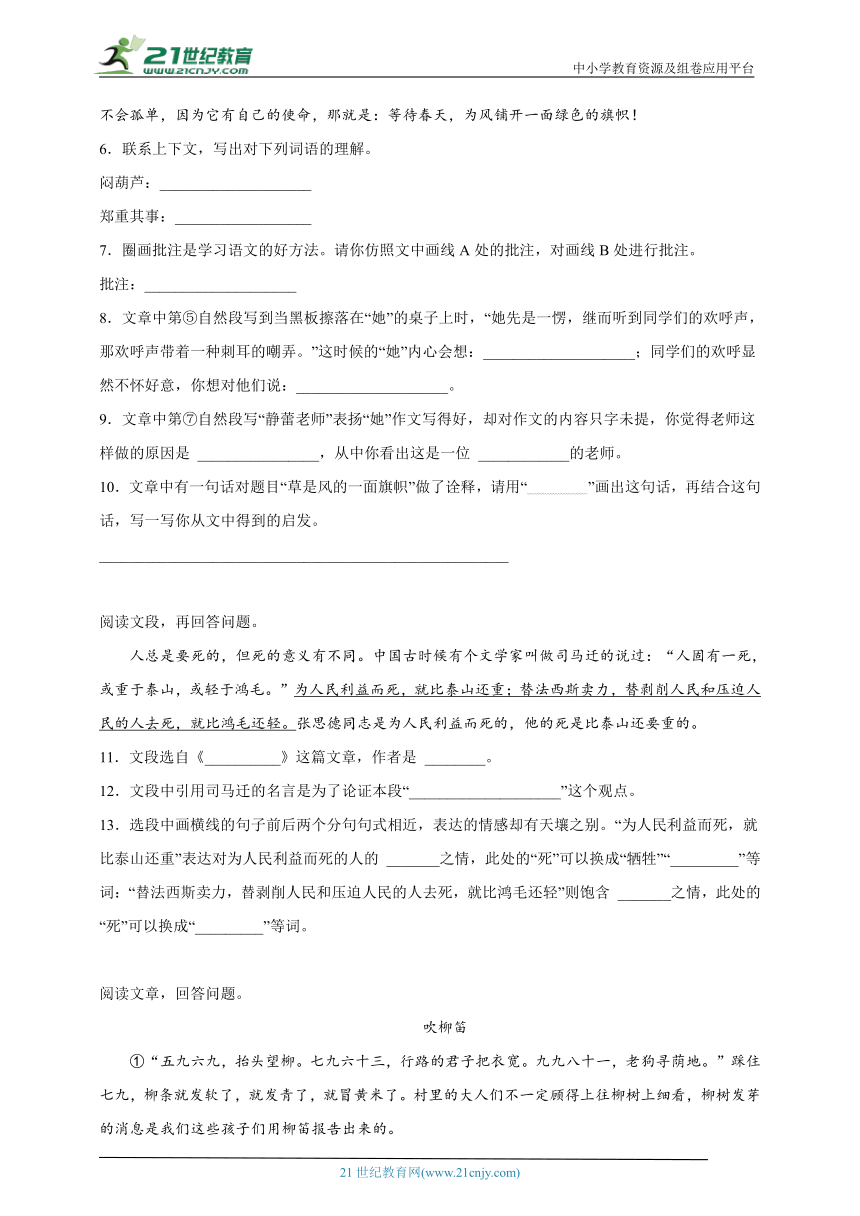

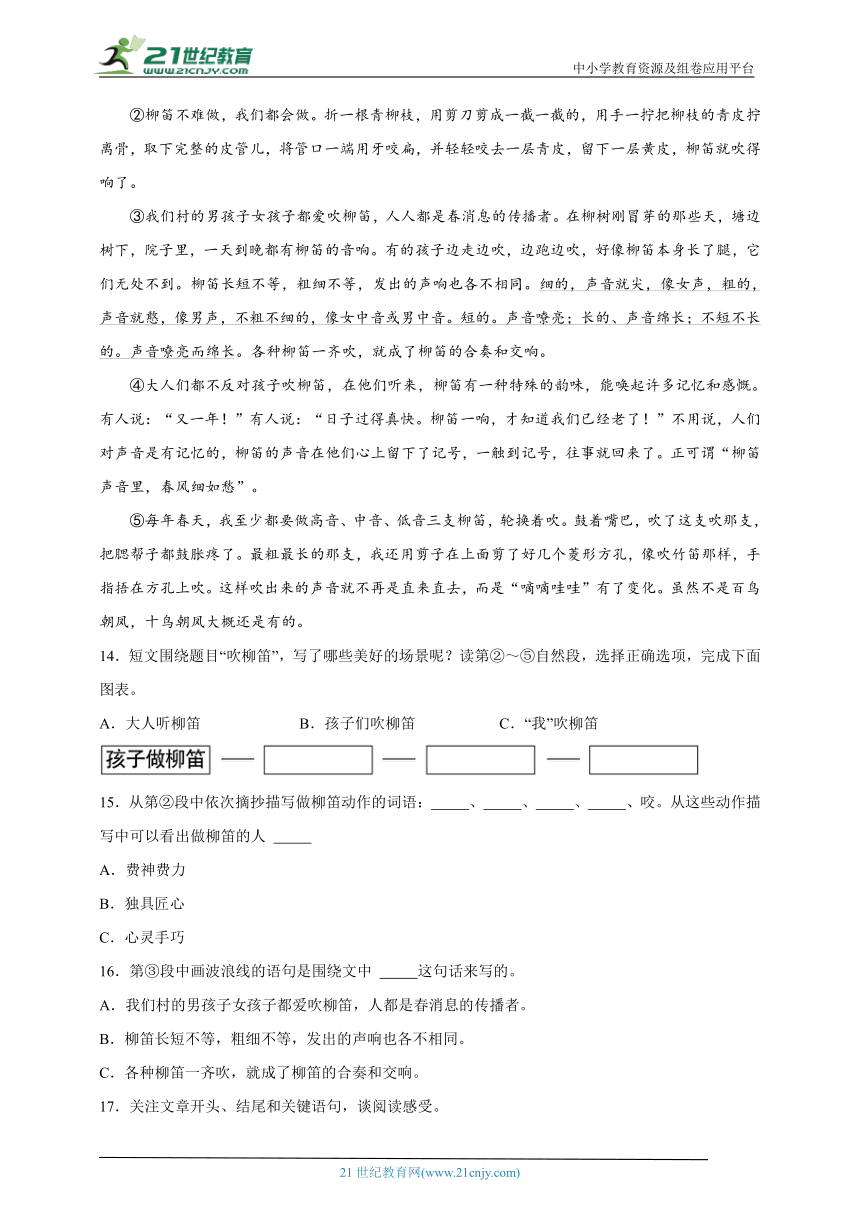

材料三

1.根据阅读材料,我了解到在购买儿童头盔的时候,需要从 _____和 _____两方面来考虑。

2.入夏后,深圳天气较热,小丽每天乘坐爸爸的电动车上学,想买一个透气性和安全性兼顾的头盔,而她的头围较小,你会建议她选择 _____

①全盔

②四分之三盔

③半盔

④上掀式盔

3.根据以上材料,判断以下说法正误,对的画“√”,错的画“×”。

①保护性能最强的是全盔,保护性能最差的是半盔。 _____

②安全系数高的头盔价格也高,为避免浪费可以长期使用。 _____

③驾驶电动车必须要戴安全头盔,乘坐的人可以不戴。 _____

④工地安全帽可以代替头盔,起到保护的作用。 _____

4.请你设计一条呼吁大家骑乘电动车戴头盔的安全标语。

______________________________________________________

5.鲁滨逊漂流记(节选)

①1659年9月30日——我,可怜而不幸的鲁滨逊 克鲁索,在一场可怕的大风暴中,在大海中沉船遇难,流落到这个(荒凉 悲凉) 的小岛上。我且把此岛称之为“绝望岛”吧。同船伙伴皆葬身大海,我本人却九死一生。

②那一天,我为自己凄凉的境遇悲痛欲绝。我没有食物,没有房屋,没有衣服,没有武器,也没有地方可逃。没有获救的希望,只有死路一条。不是被野兽吞食或被野人杀害,就是因缺少食物而被活活饿死。夜幕降临,因怕被野兽吃掉,我睡在一棵树上。虽然整夜下雨,我却睡得很香。

③10月1日——早晨,我惊奇地看到那只大船随着涨潮已浮起,并冲到了离岸很近的地方。使我感到(欣慰 安慰) 的是,大船依然直挺挺地停在那里。待风停浪息之后,可以上去弄些食物和日用品来救急。但又想到那些丧生的伙伴,这使我倍感悲伤。我想,如果我们当时都留在大船上,也许能保住大船,至少也不至于被淹死。假如伙伴们不死,我们可以用大船残余部分的木料,做一条小船,我们可以乘上小船划到别处去。

④……

⑤这些天我连日上船,把我所能搬动的东西通通搬了下来,趁涨潮时用木排运上岸,这几天雨水很多,有时也时停时续。看来,这儿当前正是雨季。

⑥……

⑦10月26日——我终于在一块山岩下找到一个合适的地方。我画了一个半圆形作为构筑住所的地点,并决定沿着这个半圆形插上两排木桩,中间盘上缆索,外面再加上草皮,筑成一个坚固的防御工事,像围墙或堡垒之类的建筑物。

(有删改)

(1)这部小说的作者是 _____国的 _____,是按 _____顺序来叙述的。

(2)根据下列句子的意思,在文中找出恰当的四字词语写在横线上。

①形容多次经历生死危险而幸存下来。 _____

②悲痛得将要气绝了。形容悲哀伤心到了极点。 _____

(3)请在文中的括号里选择恰当的词语写在横线上。

(4)阅读第②自然段划线的句子,说说你体会到了什么?______________________________________________________

(5)这篇选文讲了哪几件事?

______________________________________________________

(6)第3自然段运用了什么描写?可以看出当时鲁滨逊的心情是怎样的?______________________________________________________

阅读短文,回答问题。

草是风的一面旗帜

①她是一个自卑又自闭的孩子,从不爱和别人交往。她的学习成绩也差得一塌糊涂,许多老师在课堂上毫不留情地批评她,因为,同一道题,她至少能错三遍。

②许多同学开始排挤她,大家认为她是一个闷葫芦,和她在一起,自己原本快乐的心情也会变得低落起来。她也察觉了伙伴们对她的疏远,于是,一个人搬着课桌,挪到了教室的角落里。A从那天开始,她关心的只有窗外的世界,静静的泡桐花开了,穿过窗子透出丝丝香甜;鸟儿们在树间做了巢,每天啁啾地唱着,嬉戏着……(批注:这句话借助景物描写,表现了“她”对快乐生活的向往。)她是多想让自己变成一只鸟儿呀!一只无忧无虑的鸟儿,和群鸟在葱笼的树木间追逐,在广袤的天际里振翅,她是个烦恼的绝缘体。

③B春走后,夏天把秋天引了过来,窗外那棵泡桐开始落叶,曾经的一树新绿也变成了满眼枯黄,就连树上的鸟儿也喑哑了嗓音,许多候鸟已经南迁。积攒了这么久,她第一次在一个课间痛哭流涕,她哭着说,都走吧,就连鸟儿也会抛弃她,上帝为何非要给她一个黯淡的世界?

④后来,班里新来了一名语文老师,老师姓徐,长得特别像影视明星徐静蕾,同学们都非常喜欢她,暗地里叫地“静蕾老师”。“静蕾老师”给班里上的第一堂课是带领大家玩成语接龙游戏,用黑板擦作为接力棒,传到谁那里,如果接不上来,就要罚唱一支歌,或者是写一篇作文。

⑤随着一声清脆的口令,接力开始了,很快就传到了她。当时,她还在望着窗外发呆,不知不觉中,黑板擦落在她的桌子上。她先是一愣,继而听到同学们的欢呼声,那欢呼声带着一种刺耳的嘲弄。她不会唱歌,按照“游戏规则”,她选择写一篇作文,第二天交上去。“静蕾老师”是个非常和蔼的人,对她说,只要用心了,写多少都可以。

⑥这一次,她把自己的心情写给了老师看。她是一个命苦的孩子,三岁那年,母亲就离家嫁到了外乡,六岁那年,她的父亲得了一种怪病,从此丧失了说话的能力。她失去了最后一位可以沟通的对象,于是,她选择了沉默。她在作文的最后一段里写道:“我是一棵孤单的小草,我的生命里仿佛只有秋天……”

⑦第二天,“静蕾老师”在课堂上郑重其事地表扬了她,说她是个守信的好同学,不仅按时交上了作文,而且写得很好,至于作文的内容。“静蕾老师”却只字未提。

⑧那天,“静蕾老师”把她的座位由最后一排调到了讲桌下的第一排的位置,并当着全班同学的面给了她一个甜甜的香吻!

⑨她永远都记得,老师在她的作文后面工工整整地写上:即使是一棵卑微到近乎渺小的小草,也不会孤单,因为它有自己的使命,那就是:等待春天,为风铺开一面绿色的旗帜!

6.联系上下文,写出对下列词语的理解。

闷葫芦:____________________

郑重其事:__________________

7.圈画批注是学习语文的好方法。请你仿照文中画线A处的批注,对画线B处进行批注。

批注:____________________

8.文章中第⑤自然段写到当黑板擦落在“她”的桌子上时,“她先是一愣,继而听到同学们的欢呼声,那欢呼声带着一种刺耳的嘲弄。”这时候的“她”内心会想:____________________;同学们的欢呼显然不怀好意,你想对他们说:____________________。

9.文章中第⑦自然段写“静蕾老师”表扬“她”作文写得好,却对作文的内容只字未提,你觉得老师这样做的原因是 ________________,从中你看出这是一位 ____________的老师。

10.文章中有一句话对题目“草是风的一面旗帜”做了诠释,请用“ ”画出这句话,再结合这句话,写一写你从文中得到的启发。

______________________________________________________

阅读文段,再回答问题。

人总是要死的,但死的意义有不同。中国古时候有个文学家叫做司马迁的说过:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”为人民利益而死,就比泰山还重;替法西斯卖力,替剥削人民和压迫人民的人去死,就比鸿毛还轻。张思德同志是为人民利益而死的,他的死是比泰山还要重的。

11.文段选自《__________》这篇文章,作者是 ________。

12.文段中引用司马迁的名言是为了论证本段“____________________”这个观点。

13.选段中画横线的句子前后两个分句句式相近,表达的情感却有天壤之别。“为人民利益而死,就比泰山还重”表达对为人民利益而死的人的 _______之情,此处的“死”可以换成“牺牲”“_________”等词:“替法西斯卖力,替剥削人民和压迫人民的人去死,就比鸿毛还轻”则饱含 _______之情,此处的“死”可以换成“_________”等词。

阅读文章,回答问题。

吹柳笛

①“五九六九,抬头望柳。七九六十三,行路的君子把衣宽。九九八十一,老狗寻荫地。”踩住七九,柳条就发软了,就发青了,就冒黄米了。村里的大人们不一定顾得上往柳树上细看,柳树发芽的消息是我们这些孩子们用柳笛报告出来的。

②柳笛不难做,我们都会做。折一根青柳枝,用剪刀剪成一截一截的,用手一拧把柳枝的青皮拧离骨,取下完整的皮管儿,将管口一端用牙咬扁,并轻轻咬去一层青皮,留下一层黄皮,柳笛就吹得响了。

③我们村的男孩子女孩子都爱吹柳笛,人人都是春消息的传播者。在柳树刚冒芽的那些天,塘边树下,院子里,一天到晚都有柳笛的音响。有的孩子边走边吹,边跑边吹,好像柳笛本身长了腿,它们无处不到。柳笛长短不等,粗细不等,发出的声响也各不相同。细的,声音就尖,像女声,粗的,声音就憨,像男声,不粗不细的,像女中音或男中音。短的。声音嘹亮;长的、声音绵长;不短不长的。声音嘹亮而绵长。各种柳笛一齐吹,就成了柳笛的合奏和交响。

④大人们都不反对孩子吹柳笛,在他们听来,柳笛有一种特殊的韵味,能唤起许多记忆和感慨。有人说:“又一年!”有人说:“日子过得真快。柳笛一响,才知道我们已经老了!”不用说,人们对声音是有记忆的,柳笛的声音在他们心上留下了记号,一触到记号,往事就回来了。正可谓“柳笛声音里,春风细如愁”。

⑤每年春天,我至少都要做高音、中音、低音三支柳笛,轮换着吹。鼓着嘴巴,吹了这支吹那支,把腮帮子都鼓胀疼了。最粗最长的那支,我还用剪子在上面剪了好几个菱形方孔,像吹竹笛那样,手指捂在方孔上吹。这样吹出来的声音就不再是直来直去,而是“嘀嘀哇哇”有了变化。虽然不是百鸟朝凤,十鸟朝凤大概还是有的。

14.短文围绕题目“吹柳笛”,写了哪些美好的场景呢?读第②~⑤自然段,选择正确选项,完成下面图表。

A.大人听柳笛 B.孩子们吹柳笛 C.“我”吹柳笛

15.从第②段中依次摘抄描写做柳笛动作的词语: 、 、 、 、咬。从这些动作描写中可以看出做柳笛的人

A.费神费力

B.独具匠心

C.心灵手巧

16.第③段中画波浪线的语句是围绕文中 这句话来写的。

A.我们村的男孩子女孩子都爱吹柳笛,人都是春消息的传播者。

B.柳笛长短不等,粗细不等,发出的声响也各不相同。

C.各种柳笛一齐吹,就成了柳笛的合奏和交响。

17.关注文章开头、结尾和关键语句,谈阅读感受。

(1)对短文第一段引用俗语的作用,理解错误的一项是 _____

A.增加语言的趣味性

B.引出描写对象“柳”

C.说明柳笛不难做

(2)从短文结尾一句“虽然不是百鸟朝凤,十鸟朝凤大概还是有的”这句话中,我们可以体会到柳笛的声音美妙动听。朗读时,要读出 _____的语气。

A.伤心

B.骄傲

C.惊喜

18.联系短文内容,说说“柳笛声音里,春风细如愁”这句话带给你怎样的阅读感受?

______________________________________________________

19.阅读短文,回答问题。

“神木”

①世界上的木材有软有硬,人们把坚硬无比的木材喻为“神木”。“神木”生长在俄罗斯西部沃罗涅日市郊外。说起它的神奇之处,还得从300多年前发生的一场著名海战说起。

②公元1696年,俄国舰队和土耳其舰队在亚速海面上激烈交战。当时的战舰都是木制的。土耳其舰队集中了所有的大炮,向俄国舰队猛烈轰击。不料炮弹刚碰到俄国战舰的船体,就反弹出去,扑通扑通地掉到水里。土耳其士兵大惊失色,没等他们清醒,就被反攻的俄国战舰打得落花流水。这场海战使俄国海军威震欧洲。

③俄国战舰为什么不怕炮弹?原来战舰是用沃罗涅日的神木做成的。神木为什么这么坚固?当时,人们并不知道其中奥秘,只知道这是一种带刺的橡树,看上去平平常常的,没什么奇异之处。

④300多年过去了,关于神木的故事一直流传着,可谁也解不开这个谜。到了上世纪70年代,神木的传说引起了前苏联著名林学家谢尔盖博士的重视,他决心用现代科学技术来解开神木之谜。

⑤他在野外圈起一个靶场,竖起2000多个刺橡木做的靶子。他对着神木靶子发射了几万发子弹,结果绝大多数子弹都被坚硬的神木靶子弹了回来。神木果然名不虚传!博士非常惊讶。他取下靶子的木纤维,拿到显微镜下观察,发现在木纤维的外面包裹着一层表皮细胞分泌的半透明胶质,这种胶质遇到空气就会变硬,好像一层硬甲。用仪器分析胶质成分,结果表明,胶质中含有铜、铬、钴离子以及一些氯化物。正是由于这些物质的存在,才使得这种神木坚硬如铁,不怕子弹。

⑥博士又用刺像木做了一个大水池,灌满海水,丢入各种形状的刺橡木小木块,然后将池子封闭好。过了三年,他打开水池,取出小木块,惊奇地发现,池子和小木块一点儿也没变形和腐烂。经分析得知,又是这层胶质的功劳。

⑦博士还把一个用刺橡木做的房屋模型投入300℃高温的炉膛。一个小时后打开炉门,模型竟秋毫无损!原来,刺橡木分泌的胶质在高温下能生成一层防火层,并分解成一种不会燃烧的气体,它能抑制氧气的助燃作用,使火焰慢慢熄灭。

⑧至此,神木的奥秘总算被全部揭开了。

(1)为了揭开神木奥秘,谢尔盖博士做了哪几项科学实验?

______________________________________________________

(2)请用自己的话归纳神木的特点。

______________________________________________________

(3)神木具有神奇的功能,主要取决于哪个因素?

______________________________________________________

(4)划线句子用了什么说明方法?其作用是什么?

______________________________________________________

(5)“他对着神木靶子发射了几万发子弹,结果绝大多数子弹都被坚硬的神木靶子弹了回来。”句中“绝大多数”能否去掉?为什么?

______________________________________________________

阅读。

稻子熟了(节选)

——“杂交水稻之父”袁隆平院士写给母亲的封信

①稻子熟了,妈妈,我来看您了。

②妈妈,您在安江,我在长沙,隔得很远很远。我在梦里总是想着您,想着安江这个地方。

③人事难料啊,您这样一位习惯了繁华都市的大家闺秀,最后竟会永远留在这么一个偏远的小山村。还记得吗?57年前,我要从重庆的大学分配到这儿,是您陪着我,脸贴着地图,手指顺着密密麻麻的细线,找了很久,才找到地图上这么一个小点点。当时您叹了口气说:“孩子,你到那儿,是要吃苦的呀……”

④我说:“我年轻,我还有一把小提琴。”没想到的是,为了我,为了帮我带小孩,把您也拖到了安江。最后,受累吃苦的,是妈妈您呐!您哪里走得惯乡间的田埂!

⑤妈妈,每当我的研究取得成果,每当我在国际讲坛上谈笑风生,每当我接过一座又一座奖杯,我总是对人说,这辈子对我影响最深的人就是妈妈您啊!

⑥无法想象,没有您的英语启蒙,在一片闭塞中,我怎么能够阅读世界上最先进的科学文献,用超越那个时代的视野,去寻访遗传学大师孟德尔和摩尔根?无法想象,在那个颠沛流离的岁月中,从北平到汉口,从桃源到重庆,没有您的执著和鼓励,我怎么能获得系统的现代教育,获得在大江大河中自由翱翔的胆识?无法想象,没有您在摇篮前跟我讲尼采,讲这位昂扬着生命力、意志力的伟大哲人,我怎么能够在千百次的失败中坚信,必然有一粒种子可以使万千民众告别饥饿?

⑦他们说,我用一粒种子改变了世界。我知道,这粒种子,是妈妈您在我的幼年时种下!

⑧稻子熟了,妈妈,您能闻到吗?

⑨这都是儿子要跟您说的话,说不完的话啊……

20.在文中找出下列词语的近义词。

繁荣 _____ 偏僻 _____

谈笑自若 _____ 流离失所 _____

21.第⑦自然段中加点的“一粒种子”指的是 _____。

22.文章开头与结尾运用了 _____的手法,表达了袁隆平院士对母亲的 _____、_____及 _____之情。

23.读了这篇短文,你最想对袁隆平爷爷说些什么?请写一写。______________________________________________________

现代文阅读。

生命是棵长满可能的树

①生命犹如一棵长满可能的树——走出舒适区、挑战“不可能”,人生才能抵达更高的境界。

②走出舒适区,必须勇于“再出发”。时年花甲的王泽山院士放下过往成就的包袱,苦苦实验二十载,解决了火炸药领域世界性难题,第三次走上国家科技奖领奖台;周有光 50 岁前是经济学教授,50 岁后主持拟定我国《汉语拼音方案》,100 岁还不肯“逸我以老”,出版了多部著作。不为已有功名所累,变顶点为新起点,生命之树自然会挂满累累果实。

③走出舒适区,意味着敢于“求极限”。模拟太空失重条件训练,航天员若感到身体不适,可随时按下警报器终止,但中国航天员从未发出过警报。在模拟失重的水槽里,景海鹏一泡就是三四个小时,吃饭时连筷子都拿不动。古人云:天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨。使人痛苦者,往往蕴藏着促人强大的因子。

④走出舒适区,有时候需要“讨苦吃”。杨善洲说,如果说共产党人有职业病,这个病就是自讨苦吃。从云南保山地委书记位置上卸任后,他毅然扎进大亮山植树造林,把荒山秃岭变成了绿洲;广东湛江市政协原主席陈光保离休后,扛着锄头进山开荒,造福一方百姓。这般自讨苦吃,体现了心念苍生、以苦为乐,更以实绩彰显了行动的力量。

⑤哲人有言,有些人过了 30岁就“死”了,因为之后的岁月里全在模仿自己,机械地重复习惯之事。模仿自己,就是待在舒适区的惯性使然。比如反复显摆曾经的成果,如同照了相洗了很多张照片,底片却还是一张;比如习惯于守成、放弃了创新,在踟蹰不前中被他人超越;比如陷入工作怪圈,忙忙碌碌装样子,有难度的不愿干,没有先例的不敢干。不日新者必日退,模仿自己,难免会在舒适中“过早地死亡”。

⑥安逸享乐,会让人停留于表面的舒适区。这种舒适背后,隐藏着致命的陷阱。摒弃守成心态、抵制“舒适”吞噬,一个人才能在进取中不断赢得新优势,内心也方有长久的安宁。

⑦高原之上有高峰,目标远大者从不满足于某个特定高度,他们常常自觉选择离开舒适区,艰难踏上新征程。面对生命这颗长满可能性的大树,只要肯努力,向上向善总有无限的拓展空间。

24.联系上下文,写出下列词语的近义词。

踟蹰 _____

摒弃 _____

吞噬 _____

25.本文中,作者的主要观点是 _____,作者是从走出舒适区,必须勇于 _____、敢于“求极限”、需要 _____这三个方面来写的。

26.段④中,为了证明自己的观点,作者列举了哪些事例?请简要加以概括。

①______________________________________________________

②______________________________________________________

27.段⑤中,“有些人过了 30 岁就‘死’了”,请联系上下文,谈谈你对句中“死”的理解。

______________________________________________________

28.本文题目运用了 _____的修辞手法,这样写的好处是 ______________________________________________________

29.阅读本文给你的启示是什么?

______________________________________________________

参考答案:

1. 安全系数 舒适性 2.② 3. √ × × × 4.安全出行你我他,戴上头盔为大家。

【解析】1.本题考查提取信息的能力。

阅读材料二可知,在购买儿童头盔的时候,需要从安全系数和舒适性两方面来考虑。要购买正规厂家生产的头盔,要选择建议选择透气性好、设计简单、佩戴方便、大小合适的头盔。

2.本题考查对材料的理解。

阅读材料三可知,全盔透气性不好;四分之三盔能保护头部的四分之三,兼顾了防护性和透气性;半盔不能很好地保障佩戴者的安全;上掀式盔适合头围大的人佩戴。

所以小丽想买一个透气性和安全性兼顾的头盔,而她的头围较小,我会建议她选择四分之三盔。故选②。

3.本题考查材料内容的理解。

①由材料三可知,保护性能最强的是全盔,保护性能最差的是半盔。故表述正确。

②材料中并没有说安全系数高的头盔价格也高。故表述错误。

③阅读材料一中句子“电动车驾驶人或乘坐人未佩戴安全头盔的将处罚200元”可知,乘坐的人也必须佩戴安全头盔。故表述错误。

④阅读材料二中句子“千万不要贪图便宜购买劣质塑料头盔或者以工地安全帽代替”可知,工地安全帽不可以代替头盔,起到保护的作用。故表述错误。

4.本题考查学生拟写标语的能力。

设计一条呼吁大家骑乘电动车戴头盔的安全标语即可。

如:生命从“头”守起,平安从今珍惜。“一盔一带”护生命,戴好系牢莫大意。

5.(1) 英 笛福 时间

(2) 九死一生 悲痛欲绝

(3)荒凉 欣慰

(4)体会到了此时作者凄凉的境遇和悲痛的心情。

(5)三件事:沉船遇难,流落荒岛;搬运物资;修筑防御工事。

(6)这是运用了心理、动作描写,可以看出当时鲁滨逊当时看到沉船被涨潮浮起极其兴奋,想到遇难的伙伴们又很悲痛的心情。

【详解】(1)本题考查的是作家作品与写作顺序。

《鲁滨逊漂流记》是英国作家丹尼尔·笛福的一部长篇小说。该作主要讲述了主人公鲁滨逊·克鲁索出生于一个中产阶级家庭,一生志在遨游四海。一次在去非洲航海的途中遇到风暴,只身漂流到一个无人的荒岛上,开始了段与世隔绝的生活。他凭着强韧的意志与不懈的努力,在荒岛上顽强地生存下来,经过28年2个月零19天后得以返回故乡。

根据段首的时间标志词可知,这是按时间顺序来叙述的。可据此作答。

(2)本题考查的是词语理解。

①根据“形容多次经历生死危险而幸存下来”可知,对应词语是“九死一生”。

②根据“悲痛得将要气绝了。形容悲哀伤心到了极点”可知,对应词语是“悲痛欲绝”。

(3)本题考查的是选词语填空。

荒凉:人烟稀少而没有生气。悲凉:哀伤凄凉。根据“小岛”可知,应选“荒凉”。欣慰:高兴而且感到安慰。安慰:使人心情安静舒适。根据“大船依然直挺挺地停在那里”可知,应选“欣慰”。

(4)本题考查的是句子理解与赏析。

由句子“我没有食物,没有房屋,没有衣服,没有武器,也没有地方可逃。没有获救的希望,只有死路一条。不是被野兽吞食或被野人杀害,就是因缺少食物而被活活饿死”可知,运用句式“没有”构成排比的修辞手法,体会到了此时作者凄凉的境遇和悲痛的心情。

(5)本题考查的是内容理解与概括。

结合选文第①段“我,可怜而不幸的鲁滨逊 克鲁索,在一场可怕的大风暴中,在大海中沉船遇难”可知,文章先写鲁滨逊因遭遇风暴船只沉没而流落到一个荒岛上;第③段“待风停浪息之后,可以上去弄些食物和日用品来救急”、第⑤段“这些天我连日上船,把我所能搬动的东西通通搬了下来,趁涨潮时用木排运上岸”可知,然后写他利用潮汐到沉船上搬运可用的东西;

结合选文第⑦段“我终于在一块山岩下找到一个合适的地方”可知,讲述鲁滨逊在山岩下找到一个可以栖身的地方,并计划在这里造一个可以长期居住的场所。

综上,这篇选文共讲了三件事:分别是沉船遇难,流落荒岛;搬运物资;修筑防御工事。

(6)本题考查的是描写手法和人物情感。

阅读第③自然段“但又想到那些丧生的伙伴,这使我倍感悲伤。我想,如果我们当时都留在大船上,也许能保住大船,至少也不至于被淹死。假如伙伴们不死,我们可以用大船残余部分的木料,做一条小船,我们可以乘上小船划到别处去”可知,这是运用了心理、动作描写,可以看出当时鲁滨逊当时看到沉船被涨潮浮起极其兴奋,想到遇难的伙伴们又很悲痛的心情。

6. 比喻难以猜解且令人纳闷的话或事情。 文中指不爱说话的人。形容对待事情非常严肃认真。 7.这句话借助景物描写,表现了“她”孤独、凄凉的内心世界。 8. 听听这声音,他们又在嘲笑我了,我恨他们 任何人都是平等的,不能这样嘲弄任何一个同学 9. 尊重同学,为她保守秘密 理解并尊重学生 10.即使是一棵卑微到近乎渺小的小草,也不会孤单,因为它有自己的使命,那就是:等待春天,为风铺开一面绿色的旗帜!

启发:即使生命很平凡,即使生活中有种种不幸与磨难,我们也要坚强、乐观,因为每个人都有自己的价值。

【解析】6.本题考查理解词语的能力。

闷葫芦:意思是比喻极难猜透而令人纳闷的话或事情或比喻不爱说话的人。

郑重其事:意思是形容对待事情非常严肃认真。

7.本题考查做批注的能力。

根据第③自然段“春走后,夏天把秋天引了过来,窗外那棵泡桐开始落叶,曾经的一树新绿也变成了满眼枯黄,就连树上的鸟儿也喑哑了嗓音,许多候鸟已经南迁”可知这句话借助景物描写,由此可见“她”此刻的心情是多么黯淡(悲凉、悲伤、忧伤)。

8.本题考查对人物心理的揣摩。

仔细读文可知,文章中第⑤自然段写到当黑板擦落在“她”的桌子上时,“她先是一愣,继而听到同学们的欢呼声,那欢呼声带着一种刺耳的嘲弄。”这时候的“她”内心会想:我不会唱歌,也不会跳舞,按照“游戏规则”,我应该选择写一篇作文,第二天交上去。

同学们的欢呼显然不怀好意,我想对“她”的同学说:我们不应该疏远“她”,排挤“她”,我们应该理解“她”,接近“她”,主动与“她”交流,让“她”感受到集体大家庭的温暖,努力帮助“她”走出自卑自闭的阴影。

9.本题考查对内容的理解和人物特点的把握。

根据⑥自然段“这一次,她把自己的心情写给了老师看。她是一个命苦的孩子,三岁那年,母亲就离家嫁到了外乡,六岁那年,她的父亲得了一种怪病,从此丧失了说话的能力。她失去了最后一位可以沟通的对象,于是,她选择了沉默。她在作文的最后一段里写道:‘我是一棵孤单的小草,我的生命里仿佛只有秋天……’”可知,老师看到她写的作文内容后为她保守秘密,如果把内容讲出来后班里的同学会更加的欺负她。从中看出“静蕾老师”十分尊重学生的隐私,静蕾老师是一位温柔美丽、有爱心、懂得尊重和鼓励孩子的老师。

10.本题考查学生对文章标题的理解能力。

题目是文章的“眼睛”,文章的题目总能或显或隐地传达出文章的主题,分析题目的含义应从字面意思和深层含义两方面来考虑,这道题一定要认真阅读选文内容,理清文章的题目的内涵。

“即使是一棵卑微到近乎渺小的小草,也不会孤单,因为它有自己的使命,那就是:等待春天,为风铺开一面绿色的旗帜!”这句话诠释了题目的含义。虽然小草的生命是平凡的、渺小的,但却没有什么能阻止它的生长,因为它有自己的理想和追求。只要对生活充满希望和追求,就会实现自己的生命的价值。

这句话给我们的启发是不管遭遇什么困难,只要生活的理想和信念仍在就一定会走出一片艳阳天。

11. 为人民服务 毛泽东 12.人总是要死的,但死的意义有不同 13. 高尚 舍己为人 憎恶 死有余辜

【解析】11.本题考查学生的文学常识。

文段选自《为人民服务》这篇文章,作者是毛泽东。本文主要论述了五方面内容:(1)完全彻底为人民服务是我们的宗旨;(2)为人民利益而死比泰山还重;(3)正确对待批评,为人民的利益坚持好的,改正错的;(4)正确对待困难,对待同志,为人民的利益团结互助;(5)悼念为人民而死的人。

12.本题文章内容理解。

阅读文段,整段话都是围绕句子“人总是要死的,但死的意义有不同”来写的,这是文段的中心句,文段中引用司马迁的名言是为了论证本段“人总是要死的,但死的意义有不同”这个观点。

13.本题考查学生对句子的理解。

阅读句子“为人民利益而死,就比泰山还重;替法西斯卖力,替剥削人民和压迫人民的人去死,就比鸿毛还轻”可知,“为人民利益而死,就比泰山还重”表达对为人民利益而死的人的崇敬、尊敬之情, “死”还有许多有着特殊意义的讳称,如:为正义事业而死叫“就义”,为国家和人民而死叫“献身”“牺牲”“捐躯”“殉国”“殉职”等。此处的“死”可以换成“牺牲”“舍己为人”等词;

“替法西斯卖力,替剥削人民和压迫人民的人去死,就比鸿毛还轻”则饱含憎恶、厌恨、鄙视之情,此处的“死”可以换成“死有余辜”“见阎王”“下地狱”等词。

14.BAC 15.C 16.B 17. C B 18.从柳笛的声音里,让人仿佛回到了童年,回到了故乡,表达了作者对童年、故乡的怀念之情。

【解析】14.本题考查段落层意的概括。

根据第③段“我们村的男孩子女孩子都爱吹柳笛,人人都是春消息的传播者。”概括出:孩子们吹柳笛。

根据第④段“大人们都不反对孩子吹柳笛,在他们听来,柳笛有一种特殊的韵味,能唤起许多记忆和感慨。”概括出:大人们听柳笛。

根据第⑤段“每年春天,我至少都要做高音、中音、低音三支柳笛,轮换着吹。”概括出:“我”吹柳笛。

故顺序是:B、A、C。

15.本题考查文章信息的提取。

由第②段“折一根青柳枝,用剪刀剪成一截一截的,用手一拧把柳枝的青皮拧离骨,取下完整的皮管儿,将管口一端用牙咬扁,并轻轻咬去一层青皮,留下一层黄皮,柳笛就吹得响了”,可找出“折、剪、拧、取、咬”表示制作柳笛的动作的词语。做柳笛也是需要耐心和手艺的,要学会将柳枝的青皮拧离骨,留下一层黄皮,可以看出做柳笛的人心灵手巧。

故选C。

16.本题考查找出关键句子。

波浪线的句子写柳笛发出的声响各有不同,是围绕第③段“柳笛长短不等,粗细不等,发出的声响也各不相同”来写的。

故选B。

17.(1)本题考查句子的作用。

第①段“五九六九,抬头望柳。七九六十三,行路的君子把衣宽。九九八十一,老狗寻荫地”引用俗语,让文章更加具有趣味性,增加读者的阅读兴趣,从俗语中可以了解到写作的对象是“柳”,比较容易把握文章的思想内容,但并没有说明柳笛不难做。

故选C。

(2)本题考查朗读句子。

第⑤段写“我”在竹笛上上剪了好几个菱形方孔,虽然声音不能和上百只鸟叫相比,但跟一般直来直去的竹笛声比,也算是美妙动听,表达了一种对吹柳笛的自信、骄傲的情感。

故选B。

18.本题考查句子含义的理解。

“柳笛声音里,春风细如愁”意思是:春天的风和柳树的笛声是如此的柔和、清新,仿佛带着一种悲伤的感觉。结合文章内容,谈谈自己的阅读感受即可。如:柳笛象征着小时候,人们吹竹笛、听竹笛、做竹笛,童年是那么开心。于是当听到竹笛的声音人们就会想起故乡,知道了又是新的一年,时光飞逝,让人不由地怀念故乡,怀念童年。

19.(1)第一项:测试神木的硬度;第二项:测试神木的防水防腐性能;第三项:测试神木的防火能力。

(2)坚硬,不变形,抗腐蚀,抗高温。

(3)神木木纤维中含有的胶质。

(4)运用了列数字的说明方法,这样写的好处是验证了刺橡木抗高温的特性。

(5)不能去掉。去掉了的话表明子弹都被坚硬的神木靶子弹了回来,与实际不符,不符合说明文语言的严谨性和科学性。

【详解】(1)本题考查提取关键信息。

从第⑤自然段句子“他取下靶子的木纤维,拿到显微镜下观察,发现在木纤维的外面包裹着一层表皮细胞分泌的半透明胶质,这种胶质遇到空气就会变硬,好像一层硬甲。用仪器分析胶质成分,结果表明,胶质中含有铜、铬、钴离子以及一些氯化物。正是由于这些物质的存在,才使得这种神木坚硬如铁,不怕子弹。”可知谢尔盖博士做科学实验测试神木的硬度;

从第⑥自然段句子“博士又用刺像木做了一个大水池,灌满海水,丢入各种形状的刺橡木小木块,然后将池子封闭好。过了三年,他打开水池,取出小木块,惊奇地发现,池子和小木块一点儿也没变形和腐烂。”可知谢尔盖博士做科学实验测试神木的防水和防腐蚀程度;

从第⑦自然段句子“博博士还把一个用刺橡木做的房屋模型投入300℃高温的炉膛。一个小时后打开炉门,模型竟秋毫无损!”可知谢尔盖博士做科学实验测试神木的防火性。

(2)本题考查关键信息提取。

解答此题需要阅读全文,找到与问题相关的段落,抓住关键句子作答。

结合文章的第⑤自然段句子“才使得这种神木坚硬如铁,不怕子弹。”从第⑥自然段句子“过了三年,他打开水池,取出小木块,惊奇地发现,池子和小木块一点儿也没变形和腐烂。”从第⑦自然段句子“博博士还把一个用刺橡木做的房屋模型投入300℃高温的炉膛。一个小时后打开炉门,模型竟秋毫无损!”可知谢尔盖博士做的科学实验,可以得出神木的特点:坚硬如铁、抗腐蚀、不变形、耐高温。

(3)本题考查提取关键信息。

从第⑤自然段句子“他取下靶子的木纤维,拿到显微镜下观察,发现在木纤维的外面包裹着一层表皮细胞分泌的半透明胶质,这种胶质遇到空气就会变硬,好像一层硬甲。用仪器分析胶质成分,结果表明,胶质中含有铜、铬、钴离子以及一些氯化物。正是由于这些物质的存在,才使得这种神木坚硬如铁,不怕子弹。”第⑥自然段句子“经分析得知,又是这层胶质的功劳。”和第⑦自然段句子“原来,刺橡木分泌的胶质在高温下能生成一层防火层,并分解成一种不会燃烧的气体,它能抑制氧气的助燃作用,使火焰慢慢熄灭。”可知神木木具有神奇的功能,主要取决于那层半透明的物质。

(4)本题考查说明方法。

读画线句子,从“300℃”“一个小时”可知运用了列数字的说明方法,在这么高的温度下燃烧这么长时间仍然毫无损伤,这样写的好处验证了刺橡木抗高温的特性。

(5)本题考查了字词理解与赏析。

先分析“绝大多数”的意思,然后结合句子意思说一说是否能去掉,不能去掉的原因。

阅读文章内容可知,“绝大多数”的意思是大部分,说明还有小部分子弹没有被坚硬的神木靶子弹回来,体现了说明文语言的严谨性和科学性,所以不能去掉。

20. 繁华 偏远 谈笑风生 颠沛流离 21.杂交水稻的种子 22. 直接抒情 愧疚 感激 想念 23.我想说:“袁隆平爷爷,你为了实现伟大的梦想,舍小家为大家,真是令人敬佩,我们永远怀念您。”

【解析】20.本题考查对近义词的理解。

繁荣:指自己的事业蓬勃发展。或者指草木茂盛,也指经济或事业蓬勃发展;经济昌盛,繁荣经济,一件事物发展到顶盛的时期。故文中近义词为:繁华。

偏远:离城市或中心区远,交通不便;引申为孤陋,见闻短浅。故文中近义词为:偏远。

谈笑自若:能平静地对待所发生的情况,说说笑笑,不改常态。故文中近义词:谈笑风生。

流离失所:无处安身,四处流浪。文中近义词为:颠沛流离。

21.本题考查对文章内容的理解能力。

结合全文内容可知,这是“‘杂交水稻之父’袁隆平院士写给母亲的一封信”,再结合“他们说,我用一粒种子改变了世界”可知,“一粒种子”指的是杂交水稻的种子。

22.本题考查对文章思想感情的理解和分析。

本文开头结尾作者以诉说的形式,直接表达自己对母亲的思念,直接抒情。文章中“为了我,为了帮我带小孩,把您也拖到了安江。最后,受累吃苦的,是妈妈您呐!您哪里走得惯乡间的田埂!”表达了作者对自己对母亲的愧疚,文章第六段写母亲对作者的支持和帮助,使他得到英语启蒙后取得水稻领域的成功,表达了对母亲的感激之情,开头结尾表达了作者对母亲的深深思念。

23.本题考查的是综合实践能力。

结合文中“我在梦里总是想着您,想着安江这个地方”“受累吃苦的,是妈妈您呐”“我知道,这粒种子,是妈妈您在我的幼年时种下”等内容可知,袁隆平爷爷表达了对母亲的愧疚和思念之情,他为了大家舍弃了自己的小家,这种精神令人敬佩。据此回答即可。

24. 踌躇 抛弃 吞没 25. 走出舒适区、挑战“不可能”,人生才能抵达更高的境界 “再出发” “讨苦吃” 26. 云南保山地委书记卸任后,他植树造林,把荒山秃岭变成了绿洲 广东湛江市政协原主席陈光保离休后,他进山开荒,造福一方百姓 27.30岁之后的岁月里全在模仿自己,机械地重复习惯之事。模仿自己,就是待在舒适区的惯性使然。 28. 比喻 生动形象地写出自己的论点,深入浅出,通俗易懂 29.生活中不要一味地模仿自己,要走出舒适区、挑战“不可能”,人生才能抵达更高的境界。

【解析】24.本题考查近义词。

踟蹰:徘徊;心中犹疑,要走不走的样子也作“踟躇”。近义词:踌躇。

摒弃:排除并抛弃。近义词:抛弃。

吞噬:吃掉。比喻侵占不属于自己的财物。近义词:吞没。

25.本题考查内容理解与概括。

从“生命犹如一棵长满可能的树——走出舒适区、挑战“不可能”,人生才能抵达更高的境界。”可知,本段提出观点:生命犹如一棵长满可能的树——走出舒适区、挑战“不可能”,人生才能抵达更高的境界。

从“走出舒适区,必须勇于“再出发”。”“走出舒适区,意味着敢于“求极限”。”“走出舒适区,有时候需要“讨苦吃”。”可知,作者是从走出舒适区,必须勇于“再出发”、敢于“求极限”、需要“讨苦吃”这三个方面来写的。

26.本题考查内容理解与概括。

从“杨善洲说,如果说共产党人有职业病,这个病就是自讨苦吃。从云南保山地委书记位置上卸任后,他毅然扎进大亮山植树造林,把荒山秃岭变成了绿洲”可知,作者为了证明自己的观点,运用了事实论据,一是云南保山地委书记卸任后,他植树造林,把荒山秃岭变成了绿洲。

从“广东湛江市政协原主席陈光保离休后,扛着锄头进山开荒,造福一方百姓。这般自讨苦吃,体现了心念苍生、以苦为乐,更以实绩彰显了行动的力量。”可知,作者为了证明自己的观点,运用了事实论据,二是广东湛江市政协原主席陈光保离休后,他进山开荒,造福一方百姓。

27.本题考查句子理解。

从“哲人有言,有些人过了 30岁就“死”了,因为之后的岁月里全在模仿自己,机械地重复习惯之事。模仿自己,就是待在舒适区的惯性使然。比如反复显摆曾经的成果,如同照了相洗了很多张照片,底片却还是一张;比如习惯于守成、放弃了创新,在踟蹰不前中被他人超越;比如陷入工作怪圈,忙忙碌碌装样子,有难度的不愿干,没有先例的不敢干。不日新者必日退,模仿自己,难免会在舒适中“过早地死亡”。”可知,“有些人过了 30 岁就‘死’了”,请联系上下文,谈谈你对句中“死”的理解。死:原指死亡,文中指30岁之后的岁月里全在模仿自己,机械地重复习惯之事。模仿自己,就是待在舒适区的惯性使然。因此说过了 30 岁就死了。

28.本题考查修辞手法。

题目“生命是棵长满可能的树”把生命比作树,运用了比喻的修辞手法,这生动形象地写出人生像树一样,走出舒适区、挑战‘不可能’,人生才能抵达更高的境界。深入浅出,通俗易懂。

29.本题考查概括文章主旨。

阅读全文,深入领悟文章主旨。本文开头提出论点,“生命犹如一棵长满可能的树——走出舒适区、挑战‘不可能’,人生才能抵达更高的境界。”接着论述了如何走出舒适区的策略,最后呼吁人们在面对生命这颗长满可能性的大树,只要肯努力,向上向善总有无限的拓展空间。据此,我得到的启示是:生活中不要一味地模仿自己,要走出舒适区、挑战“不可能”,人生才能抵达更高的境界。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

小升初现代文阅读精选题(一)-小学语文六年级下册部编版

非连续性文本阅读

材料一

根据《深圳市电动自行车管理规定(试行)》,自2021年8月1日起,电动车驾驶人或乘坐人未佩戴安全头盔的将处罚200元。

材料二

在挑选儿童头盔时,可以从以下两方面考虑:①安全系数。可参照摩托车头盔的标准购买正规厂家生产的头盔,千万不要贪图便宜购买劣质塑料头盔或者以工地安全帽代替。发生过碰撞或者出现细微裂痕的头盔,以及过了保质期的头盔都要及时更换。②舒适性。建议选择透气性好、设计简单、佩戴方便的头盔,购买时建议试戴,确保大小合适。

材料三

1.根据阅读材料,我了解到在购买儿童头盔的时候,需要从 _____和 _____两方面来考虑。

2.入夏后,深圳天气较热,小丽每天乘坐爸爸的电动车上学,想买一个透气性和安全性兼顾的头盔,而她的头围较小,你会建议她选择 _____

①全盔

②四分之三盔

③半盔

④上掀式盔

3.根据以上材料,判断以下说法正误,对的画“√”,错的画“×”。

①保护性能最强的是全盔,保护性能最差的是半盔。 _____

②安全系数高的头盔价格也高,为避免浪费可以长期使用。 _____

③驾驶电动车必须要戴安全头盔,乘坐的人可以不戴。 _____

④工地安全帽可以代替头盔,起到保护的作用。 _____

4.请你设计一条呼吁大家骑乘电动车戴头盔的安全标语。

______________________________________________________

5.鲁滨逊漂流记(节选)

①1659年9月30日——我,可怜而不幸的鲁滨逊 克鲁索,在一场可怕的大风暴中,在大海中沉船遇难,流落到这个(荒凉 悲凉) 的小岛上。我且把此岛称之为“绝望岛”吧。同船伙伴皆葬身大海,我本人却九死一生。

②那一天,我为自己凄凉的境遇悲痛欲绝。我没有食物,没有房屋,没有衣服,没有武器,也没有地方可逃。没有获救的希望,只有死路一条。不是被野兽吞食或被野人杀害,就是因缺少食物而被活活饿死。夜幕降临,因怕被野兽吃掉,我睡在一棵树上。虽然整夜下雨,我却睡得很香。

③10月1日——早晨,我惊奇地看到那只大船随着涨潮已浮起,并冲到了离岸很近的地方。使我感到(欣慰 安慰) 的是,大船依然直挺挺地停在那里。待风停浪息之后,可以上去弄些食物和日用品来救急。但又想到那些丧生的伙伴,这使我倍感悲伤。我想,如果我们当时都留在大船上,也许能保住大船,至少也不至于被淹死。假如伙伴们不死,我们可以用大船残余部分的木料,做一条小船,我们可以乘上小船划到别处去。

④……

⑤这些天我连日上船,把我所能搬动的东西通通搬了下来,趁涨潮时用木排运上岸,这几天雨水很多,有时也时停时续。看来,这儿当前正是雨季。

⑥……

⑦10月26日——我终于在一块山岩下找到一个合适的地方。我画了一个半圆形作为构筑住所的地点,并决定沿着这个半圆形插上两排木桩,中间盘上缆索,外面再加上草皮,筑成一个坚固的防御工事,像围墙或堡垒之类的建筑物。

(有删改)

(1)这部小说的作者是 _____国的 _____,是按 _____顺序来叙述的。

(2)根据下列句子的意思,在文中找出恰当的四字词语写在横线上。

①形容多次经历生死危险而幸存下来。 _____

②悲痛得将要气绝了。形容悲哀伤心到了极点。 _____

(3)请在文中的括号里选择恰当的词语写在横线上。

(4)阅读第②自然段划线的句子,说说你体会到了什么?______________________________________________________

(5)这篇选文讲了哪几件事?

______________________________________________________

(6)第3自然段运用了什么描写?可以看出当时鲁滨逊的心情是怎样的?______________________________________________________

阅读短文,回答问题。

草是风的一面旗帜

①她是一个自卑又自闭的孩子,从不爱和别人交往。她的学习成绩也差得一塌糊涂,许多老师在课堂上毫不留情地批评她,因为,同一道题,她至少能错三遍。

②许多同学开始排挤她,大家认为她是一个闷葫芦,和她在一起,自己原本快乐的心情也会变得低落起来。她也察觉了伙伴们对她的疏远,于是,一个人搬着课桌,挪到了教室的角落里。A从那天开始,她关心的只有窗外的世界,静静的泡桐花开了,穿过窗子透出丝丝香甜;鸟儿们在树间做了巢,每天啁啾地唱着,嬉戏着……(批注:这句话借助景物描写,表现了“她”对快乐生活的向往。)她是多想让自己变成一只鸟儿呀!一只无忧无虑的鸟儿,和群鸟在葱笼的树木间追逐,在广袤的天际里振翅,她是个烦恼的绝缘体。

③B春走后,夏天把秋天引了过来,窗外那棵泡桐开始落叶,曾经的一树新绿也变成了满眼枯黄,就连树上的鸟儿也喑哑了嗓音,许多候鸟已经南迁。积攒了这么久,她第一次在一个课间痛哭流涕,她哭着说,都走吧,就连鸟儿也会抛弃她,上帝为何非要给她一个黯淡的世界?

④后来,班里新来了一名语文老师,老师姓徐,长得特别像影视明星徐静蕾,同学们都非常喜欢她,暗地里叫地“静蕾老师”。“静蕾老师”给班里上的第一堂课是带领大家玩成语接龙游戏,用黑板擦作为接力棒,传到谁那里,如果接不上来,就要罚唱一支歌,或者是写一篇作文。

⑤随着一声清脆的口令,接力开始了,很快就传到了她。当时,她还在望着窗外发呆,不知不觉中,黑板擦落在她的桌子上。她先是一愣,继而听到同学们的欢呼声,那欢呼声带着一种刺耳的嘲弄。她不会唱歌,按照“游戏规则”,她选择写一篇作文,第二天交上去。“静蕾老师”是个非常和蔼的人,对她说,只要用心了,写多少都可以。

⑥这一次,她把自己的心情写给了老师看。她是一个命苦的孩子,三岁那年,母亲就离家嫁到了外乡,六岁那年,她的父亲得了一种怪病,从此丧失了说话的能力。她失去了最后一位可以沟通的对象,于是,她选择了沉默。她在作文的最后一段里写道:“我是一棵孤单的小草,我的生命里仿佛只有秋天……”

⑦第二天,“静蕾老师”在课堂上郑重其事地表扬了她,说她是个守信的好同学,不仅按时交上了作文,而且写得很好,至于作文的内容。“静蕾老师”却只字未提。

⑧那天,“静蕾老师”把她的座位由最后一排调到了讲桌下的第一排的位置,并当着全班同学的面给了她一个甜甜的香吻!

⑨她永远都记得,老师在她的作文后面工工整整地写上:即使是一棵卑微到近乎渺小的小草,也不会孤单,因为它有自己的使命,那就是:等待春天,为风铺开一面绿色的旗帜!

6.联系上下文,写出对下列词语的理解。

闷葫芦:____________________

郑重其事:__________________

7.圈画批注是学习语文的好方法。请你仿照文中画线A处的批注,对画线B处进行批注。

批注:____________________

8.文章中第⑤自然段写到当黑板擦落在“她”的桌子上时,“她先是一愣,继而听到同学们的欢呼声,那欢呼声带着一种刺耳的嘲弄。”这时候的“她”内心会想:____________________;同学们的欢呼显然不怀好意,你想对他们说:____________________。

9.文章中第⑦自然段写“静蕾老师”表扬“她”作文写得好,却对作文的内容只字未提,你觉得老师这样做的原因是 ________________,从中你看出这是一位 ____________的老师。

10.文章中有一句话对题目“草是风的一面旗帜”做了诠释,请用“ ”画出这句话,再结合这句话,写一写你从文中得到的启发。

______________________________________________________

阅读文段,再回答问题。

人总是要死的,但死的意义有不同。中国古时候有个文学家叫做司马迁的说过:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”为人民利益而死,就比泰山还重;替法西斯卖力,替剥削人民和压迫人民的人去死,就比鸿毛还轻。张思德同志是为人民利益而死的,他的死是比泰山还要重的。

11.文段选自《__________》这篇文章,作者是 ________。

12.文段中引用司马迁的名言是为了论证本段“____________________”这个观点。

13.选段中画横线的句子前后两个分句句式相近,表达的情感却有天壤之别。“为人民利益而死,就比泰山还重”表达对为人民利益而死的人的 _______之情,此处的“死”可以换成“牺牲”“_________”等词:“替法西斯卖力,替剥削人民和压迫人民的人去死,就比鸿毛还轻”则饱含 _______之情,此处的“死”可以换成“_________”等词。

阅读文章,回答问题。

吹柳笛

①“五九六九,抬头望柳。七九六十三,行路的君子把衣宽。九九八十一,老狗寻荫地。”踩住七九,柳条就发软了,就发青了,就冒黄米了。村里的大人们不一定顾得上往柳树上细看,柳树发芽的消息是我们这些孩子们用柳笛报告出来的。

②柳笛不难做,我们都会做。折一根青柳枝,用剪刀剪成一截一截的,用手一拧把柳枝的青皮拧离骨,取下完整的皮管儿,将管口一端用牙咬扁,并轻轻咬去一层青皮,留下一层黄皮,柳笛就吹得响了。

③我们村的男孩子女孩子都爱吹柳笛,人人都是春消息的传播者。在柳树刚冒芽的那些天,塘边树下,院子里,一天到晚都有柳笛的音响。有的孩子边走边吹,边跑边吹,好像柳笛本身长了腿,它们无处不到。柳笛长短不等,粗细不等,发出的声响也各不相同。细的,声音就尖,像女声,粗的,声音就憨,像男声,不粗不细的,像女中音或男中音。短的。声音嘹亮;长的、声音绵长;不短不长的。声音嘹亮而绵长。各种柳笛一齐吹,就成了柳笛的合奏和交响。

④大人们都不反对孩子吹柳笛,在他们听来,柳笛有一种特殊的韵味,能唤起许多记忆和感慨。有人说:“又一年!”有人说:“日子过得真快。柳笛一响,才知道我们已经老了!”不用说,人们对声音是有记忆的,柳笛的声音在他们心上留下了记号,一触到记号,往事就回来了。正可谓“柳笛声音里,春风细如愁”。

⑤每年春天,我至少都要做高音、中音、低音三支柳笛,轮换着吹。鼓着嘴巴,吹了这支吹那支,把腮帮子都鼓胀疼了。最粗最长的那支,我还用剪子在上面剪了好几个菱形方孔,像吹竹笛那样,手指捂在方孔上吹。这样吹出来的声音就不再是直来直去,而是“嘀嘀哇哇”有了变化。虽然不是百鸟朝凤,十鸟朝凤大概还是有的。

14.短文围绕题目“吹柳笛”,写了哪些美好的场景呢?读第②~⑤自然段,选择正确选项,完成下面图表。

A.大人听柳笛 B.孩子们吹柳笛 C.“我”吹柳笛

15.从第②段中依次摘抄描写做柳笛动作的词语: 、 、 、 、咬。从这些动作描写中可以看出做柳笛的人

A.费神费力

B.独具匠心

C.心灵手巧

16.第③段中画波浪线的语句是围绕文中 这句话来写的。

A.我们村的男孩子女孩子都爱吹柳笛,人都是春消息的传播者。

B.柳笛长短不等,粗细不等,发出的声响也各不相同。

C.各种柳笛一齐吹,就成了柳笛的合奏和交响。

17.关注文章开头、结尾和关键语句,谈阅读感受。

(1)对短文第一段引用俗语的作用,理解错误的一项是 _____

A.增加语言的趣味性

B.引出描写对象“柳”

C.说明柳笛不难做

(2)从短文结尾一句“虽然不是百鸟朝凤,十鸟朝凤大概还是有的”这句话中,我们可以体会到柳笛的声音美妙动听。朗读时,要读出 _____的语气。

A.伤心

B.骄傲

C.惊喜

18.联系短文内容,说说“柳笛声音里,春风细如愁”这句话带给你怎样的阅读感受?

______________________________________________________

19.阅读短文,回答问题。

“神木”

①世界上的木材有软有硬,人们把坚硬无比的木材喻为“神木”。“神木”生长在俄罗斯西部沃罗涅日市郊外。说起它的神奇之处,还得从300多年前发生的一场著名海战说起。

②公元1696年,俄国舰队和土耳其舰队在亚速海面上激烈交战。当时的战舰都是木制的。土耳其舰队集中了所有的大炮,向俄国舰队猛烈轰击。不料炮弹刚碰到俄国战舰的船体,就反弹出去,扑通扑通地掉到水里。土耳其士兵大惊失色,没等他们清醒,就被反攻的俄国战舰打得落花流水。这场海战使俄国海军威震欧洲。

③俄国战舰为什么不怕炮弹?原来战舰是用沃罗涅日的神木做成的。神木为什么这么坚固?当时,人们并不知道其中奥秘,只知道这是一种带刺的橡树,看上去平平常常的,没什么奇异之处。

④300多年过去了,关于神木的故事一直流传着,可谁也解不开这个谜。到了上世纪70年代,神木的传说引起了前苏联著名林学家谢尔盖博士的重视,他决心用现代科学技术来解开神木之谜。

⑤他在野外圈起一个靶场,竖起2000多个刺橡木做的靶子。他对着神木靶子发射了几万发子弹,结果绝大多数子弹都被坚硬的神木靶子弹了回来。神木果然名不虚传!博士非常惊讶。他取下靶子的木纤维,拿到显微镜下观察,发现在木纤维的外面包裹着一层表皮细胞分泌的半透明胶质,这种胶质遇到空气就会变硬,好像一层硬甲。用仪器分析胶质成分,结果表明,胶质中含有铜、铬、钴离子以及一些氯化物。正是由于这些物质的存在,才使得这种神木坚硬如铁,不怕子弹。

⑥博士又用刺像木做了一个大水池,灌满海水,丢入各种形状的刺橡木小木块,然后将池子封闭好。过了三年,他打开水池,取出小木块,惊奇地发现,池子和小木块一点儿也没变形和腐烂。经分析得知,又是这层胶质的功劳。

⑦博士还把一个用刺橡木做的房屋模型投入300℃高温的炉膛。一个小时后打开炉门,模型竟秋毫无损!原来,刺橡木分泌的胶质在高温下能生成一层防火层,并分解成一种不会燃烧的气体,它能抑制氧气的助燃作用,使火焰慢慢熄灭。

⑧至此,神木的奥秘总算被全部揭开了。

(1)为了揭开神木奥秘,谢尔盖博士做了哪几项科学实验?

______________________________________________________

(2)请用自己的话归纳神木的特点。

______________________________________________________

(3)神木具有神奇的功能,主要取决于哪个因素?

______________________________________________________

(4)划线句子用了什么说明方法?其作用是什么?

______________________________________________________

(5)“他对着神木靶子发射了几万发子弹,结果绝大多数子弹都被坚硬的神木靶子弹了回来。”句中“绝大多数”能否去掉?为什么?

______________________________________________________

阅读。

稻子熟了(节选)

——“杂交水稻之父”袁隆平院士写给母亲的封信

①稻子熟了,妈妈,我来看您了。

②妈妈,您在安江,我在长沙,隔得很远很远。我在梦里总是想着您,想着安江这个地方。

③人事难料啊,您这样一位习惯了繁华都市的大家闺秀,最后竟会永远留在这么一个偏远的小山村。还记得吗?57年前,我要从重庆的大学分配到这儿,是您陪着我,脸贴着地图,手指顺着密密麻麻的细线,找了很久,才找到地图上这么一个小点点。当时您叹了口气说:“孩子,你到那儿,是要吃苦的呀……”

④我说:“我年轻,我还有一把小提琴。”没想到的是,为了我,为了帮我带小孩,把您也拖到了安江。最后,受累吃苦的,是妈妈您呐!您哪里走得惯乡间的田埂!

⑤妈妈,每当我的研究取得成果,每当我在国际讲坛上谈笑风生,每当我接过一座又一座奖杯,我总是对人说,这辈子对我影响最深的人就是妈妈您啊!

⑥无法想象,没有您的英语启蒙,在一片闭塞中,我怎么能够阅读世界上最先进的科学文献,用超越那个时代的视野,去寻访遗传学大师孟德尔和摩尔根?无法想象,在那个颠沛流离的岁月中,从北平到汉口,从桃源到重庆,没有您的执著和鼓励,我怎么能获得系统的现代教育,获得在大江大河中自由翱翔的胆识?无法想象,没有您在摇篮前跟我讲尼采,讲这位昂扬着生命力、意志力的伟大哲人,我怎么能够在千百次的失败中坚信,必然有一粒种子可以使万千民众告别饥饿?

⑦他们说,我用一粒种子改变了世界。我知道,这粒种子,是妈妈您在我的幼年时种下!

⑧稻子熟了,妈妈,您能闻到吗?

⑨这都是儿子要跟您说的话,说不完的话啊……

20.在文中找出下列词语的近义词。

繁荣 _____ 偏僻 _____

谈笑自若 _____ 流离失所 _____

21.第⑦自然段中加点的“一粒种子”指的是 _____。

22.文章开头与结尾运用了 _____的手法,表达了袁隆平院士对母亲的 _____、_____及 _____之情。

23.读了这篇短文,你最想对袁隆平爷爷说些什么?请写一写。______________________________________________________

现代文阅读。

生命是棵长满可能的树

①生命犹如一棵长满可能的树——走出舒适区、挑战“不可能”,人生才能抵达更高的境界。

②走出舒适区,必须勇于“再出发”。时年花甲的王泽山院士放下过往成就的包袱,苦苦实验二十载,解决了火炸药领域世界性难题,第三次走上国家科技奖领奖台;周有光 50 岁前是经济学教授,50 岁后主持拟定我国《汉语拼音方案》,100 岁还不肯“逸我以老”,出版了多部著作。不为已有功名所累,变顶点为新起点,生命之树自然会挂满累累果实。

③走出舒适区,意味着敢于“求极限”。模拟太空失重条件训练,航天员若感到身体不适,可随时按下警报器终止,但中国航天员从未发出过警报。在模拟失重的水槽里,景海鹏一泡就是三四个小时,吃饭时连筷子都拿不动。古人云:天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨。使人痛苦者,往往蕴藏着促人强大的因子。

④走出舒适区,有时候需要“讨苦吃”。杨善洲说,如果说共产党人有职业病,这个病就是自讨苦吃。从云南保山地委书记位置上卸任后,他毅然扎进大亮山植树造林,把荒山秃岭变成了绿洲;广东湛江市政协原主席陈光保离休后,扛着锄头进山开荒,造福一方百姓。这般自讨苦吃,体现了心念苍生、以苦为乐,更以实绩彰显了行动的力量。

⑤哲人有言,有些人过了 30岁就“死”了,因为之后的岁月里全在模仿自己,机械地重复习惯之事。模仿自己,就是待在舒适区的惯性使然。比如反复显摆曾经的成果,如同照了相洗了很多张照片,底片却还是一张;比如习惯于守成、放弃了创新,在踟蹰不前中被他人超越;比如陷入工作怪圈,忙忙碌碌装样子,有难度的不愿干,没有先例的不敢干。不日新者必日退,模仿自己,难免会在舒适中“过早地死亡”。

⑥安逸享乐,会让人停留于表面的舒适区。这种舒适背后,隐藏着致命的陷阱。摒弃守成心态、抵制“舒适”吞噬,一个人才能在进取中不断赢得新优势,内心也方有长久的安宁。

⑦高原之上有高峰,目标远大者从不满足于某个特定高度,他们常常自觉选择离开舒适区,艰难踏上新征程。面对生命这颗长满可能性的大树,只要肯努力,向上向善总有无限的拓展空间。

24.联系上下文,写出下列词语的近义词。

踟蹰 _____

摒弃 _____

吞噬 _____

25.本文中,作者的主要观点是 _____,作者是从走出舒适区,必须勇于 _____、敢于“求极限”、需要 _____这三个方面来写的。

26.段④中,为了证明自己的观点,作者列举了哪些事例?请简要加以概括。

①______________________________________________________

②______________________________________________________

27.段⑤中,“有些人过了 30 岁就‘死’了”,请联系上下文,谈谈你对句中“死”的理解。

______________________________________________________

28.本文题目运用了 _____的修辞手法,这样写的好处是 ______________________________________________________

29.阅读本文给你的启示是什么?

______________________________________________________

参考答案:

1. 安全系数 舒适性 2.② 3. √ × × × 4.安全出行你我他,戴上头盔为大家。

【解析】1.本题考查提取信息的能力。

阅读材料二可知,在购买儿童头盔的时候,需要从安全系数和舒适性两方面来考虑。要购买正规厂家生产的头盔,要选择建议选择透气性好、设计简单、佩戴方便、大小合适的头盔。

2.本题考查对材料的理解。

阅读材料三可知,全盔透气性不好;四分之三盔能保护头部的四分之三,兼顾了防护性和透气性;半盔不能很好地保障佩戴者的安全;上掀式盔适合头围大的人佩戴。

所以小丽想买一个透气性和安全性兼顾的头盔,而她的头围较小,我会建议她选择四分之三盔。故选②。

3.本题考查材料内容的理解。

①由材料三可知,保护性能最强的是全盔,保护性能最差的是半盔。故表述正确。

②材料中并没有说安全系数高的头盔价格也高。故表述错误。

③阅读材料一中句子“电动车驾驶人或乘坐人未佩戴安全头盔的将处罚200元”可知,乘坐的人也必须佩戴安全头盔。故表述错误。

④阅读材料二中句子“千万不要贪图便宜购买劣质塑料头盔或者以工地安全帽代替”可知,工地安全帽不可以代替头盔,起到保护的作用。故表述错误。

4.本题考查学生拟写标语的能力。

设计一条呼吁大家骑乘电动车戴头盔的安全标语即可。

如:生命从“头”守起,平安从今珍惜。“一盔一带”护生命,戴好系牢莫大意。

5.(1) 英 笛福 时间

(2) 九死一生 悲痛欲绝

(3)荒凉 欣慰

(4)体会到了此时作者凄凉的境遇和悲痛的心情。

(5)三件事:沉船遇难,流落荒岛;搬运物资;修筑防御工事。

(6)这是运用了心理、动作描写,可以看出当时鲁滨逊当时看到沉船被涨潮浮起极其兴奋,想到遇难的伙伴们又很悲痛的心情。

【详解】(1)本题考查的是作家作品与写作顺序。

《鲁滨逊漂流记》是英国作家丹尼尔·笛福的一部长篇小说。该作主要讲述了主人公鲁滨逊·克鲁索出生于一个中产阶级家庭,一生志在遨游四海。一次在去非洲航海的途中遇到风暴,只身漂流到一个无人的荒岛上,开始了段与世隔绝的生活。他凭着强韧的意志与不懈的努力,在荒岛上顽强地生存下来,经过28年2个月零19天后得以返回故乡。

根据段首的时间标志词可知,这是按时间顺序来叙述的。可据此作答。

(2)本题考查的是词语理解。

①根据“形容多次经历生死危险而幸存下来”可知,对应词语是“九死一生”。

②根据“悲痛得将要气绝了。形容悲哀伤心到了极点”可知,对应词语是“悲痛欲绝”。

(3)本题考查的是选词语填空。

荒凉:人烟稀少而没有生气。悲凉:哀伤凄凉。根据“小岛”可知,应选“荒凉”。欣慰:高兴而且感到安慰。安慰:使人心情安静舒适。根据“大船依然直挺挺地停在那里”可知,应选“欣慰”。

(4)本题考查的是句子理解与赏析。

由句子“我没有食物,没有房屋,没有衣服,没有武器,也没有地方可逃。没有获救的希望,只有死路一条。不是被野兽吞食或被野人杀害,就是因缺少食物而被活活饿死”可知,运用句式“没有”构成排比的修辞手法,体会到了此时作者凄凉的境遇和悲痛的心情。

(5)本题考查的是内容理解与概括。

结合选文第①段“我,可怜而不幸的鲁滨逊 克鲁索,在一场可怕的大风暴中,在大海中沉船遇难”可知,文章先写鲁滨逊因遭遇风暴船只沉没而流落到一个荒岛上;第③段“待风停浪息之后,可以上去弄些食物和日用品来救急”、第⑤段“这些天我连日上船,把我所能搬动的东西通通搬了下来,趁涨潮时用木排运上岸”可知,然后写他利用潮汐到沉船上搬运可用的东西;

结合选文第⑦段“我终于在一块山岩下找到一个合适的地方”可知,讲述鲁滨逊在山岩下找到一个可以栖身的地方,并计划在这里造一个可以长期居住的场所。

综上,这篇选文共讲了三件事:分别是沉船遇难,流落荒岛;搬运物资;修筑防御工事。

(6)本题考查的是描写手法和人物情感。

阅读第③自然段“但又想到那些丧生的伙伴,这使我倍感悲伤。我想,如果我们当时都留在大船上,也许能保住大船,至少也不至于被淹死。假如伙伴们不死,我们可以用大船残余部分的木料,做一条小船,我们可以乘上小船划到别处去”可知,这是运用了心理、动作描写,可以看出当时鲁滨逊当时看到沉船被涨潮浮起极其兴奋,想到遇难的伙伴们又很悲痛的心情。

6. 比喻难以猜解且令人纳闷的话或事情。 文中指不爱说话的人。形容对待事情非常严肃认真。 7.这句话借助景物描写,表现了“她”孤独、凄凉的内心世界。 8. 听听这声音,他们又在嘲笑我了,我恨他们 任何人都是平等的,不能这样嘲弄任何一个同学 9. 尊重同学,为她保守秘密 理解并尊重学生 10.即使是一棵卑微到近乎渺小的小草,也不会孤单,因为它有自己的使命,那就是:等待春天,为风铺开一面绿色的旗帜!

启发:即使生命很平凡,即使生活中有种种不幸与磨难,我们也要坚强、乐观,因为每个人都有自己的价值。

【解析】6.本题考查理解词语的能力。

闷葫芦:意思是比喻极难猜透而令人纳闷的话或事情或比喻不爱说话的人。

郑重其事:意思是形容对待事情非常严肃认真。

7.本题考查做批注的能力。

根据第③自然段“春走后,夏天把秋天引了过来,窗外那棵泡桐开始落叶,曾经的一树新绿也变成了满眼枯黄,就连树上的鸟儿也喑哑了嗓音,许多候鸟已经南迁”可知这句话借助景物描写,由此可见“她”此刻的心情是多么黯淡(悲凉、悲伤、忧伤)。

8.本题考查对人物心理的揣摩。

仔细读文可知,文章中第⑤自然段写到当黑板擦落在“她”的桌子上时,“她先是一愣,继而听到同学们的欢呼声,那欢呼声带着一种刺耳的嘲弄。”这时候的“她”内心会想:我不会唱歌,也不会跳舞,按照“游戏规则”,我应该选择写一篇作文,第二天交上去。

同学们的欢呼显然不怀好意,我想对“她”的同学说:我们不应该疏远“她”,排挤“她”,我们应该理解“她”,接近“她”,主动与“她”交流,让“她”感受到集体大家庭的温暖,努力帮助“她”走出自卑自闭的阴影。

9.本题考查对内容的理解和人物特点的把握。

根据⑥自然段“这一次,她把自己的心情写给了老师看。她是一个命苦的孩子,三岁那年,母亲就离家嫁到了外乡,六岁那年,她的父亲得了一种怪病,从此丧失了说话的能力。她失去了最后一位可以沟通的对象,于是,她选择了沉默。她在作文的最后一段里写道:‘我是一棵孤单的小草,我的生命里仿佛只有秋天……’”可知,老师看到她写的作文内容后为她保守秘密,如果把内容讲出来后班里的同学会更加的欺负她。从中看出“静蕾老师”十分尊重学生的隐私,静蕾老师是一位温柔美丽、有爱心、懂得尊重和鼓励孩子的老师。

10.本题考查学生对文章标题的理解能力。

题目是文章的“眼睛”,文章的题目总能或显或隐地传达出文章的主题,分析题目的含义应从字面意思和深层含义两方面来考虑,这道题一定要认真阅读选文内容,理清文章的题目的内涵。

“即使是一棵卑微到近乎渺小的小草,也不会孤单,因为它有自己的使命,那就是:等待春天,为风铺开一面绿色的旗帜!”这句话诠释了题目的含义。虽然小草的生命是平凡的、渺小的,但却没有什么能阻止它的生长,因为它有自己的理想和追求。只要对生活充满希望和追求,就会实现自己的生命的价值。

这句话给我们的启发是不管遭遇什么困难,只要生活的理想和信念仍在就一定会走出一片艳阳天。

11. 为人民服务 毛泽东 12.人总是要死的,但死的意义有不同 13. 高尚 舍己为人 憎恶 死有余辜

【解析】11.本题考查学生的文学常识。

文段选自《为人民服务》这篇文章,作者是毛泽东。本文主要论述了五方面内容:(1)完全彻底为人民服务是我们的宗旨;(2)为人民利益而死比泰山还重;(3)正确对待批评,为人民的利益坚持好的,改正错的;(4)正确对待困难,对待同志,为人民的利益团结互助;(5)悼念为人民而死的人。

12.本题文章内容理解。

阅读文段,整段话都是围绕句子“人总是要死的,但死的意义有不同”来写的,这是文段的中心句,文段中引用司马迁的名言是为了论证本段“人总是要死的,但死的意义有不同”这个观点。

13.本题考查学生对句子的理解。

阅读句子“为人民利益而死,就比泰山还重;替法西斯卖力,替剥削人民和压迫人民的人去死,就比鸿毛还轻”可知,“为人民利益而死,就比泰山还重”表达对为人民利益而死的人的崇敬、尊敬之情, “死”还有许多有着特殊意义的讳称,如:为正义事业而死叫“就义”,为国家和人民而死叫“献身”“牺牲”“捐躯”“殉国”“殉职”等。此处的“死”可以换成“牺牲”“舍己为人”等词;

“替法西斯卖力,替剥削人民和压迫人民的人去死,就比鸿毛还轻”则饱含憎恶、厌恨、鄙视之情,此处的“死”可以换成“死有余辜”“见阎王”“下地狱”等词。

14.BAC 15.C 16.B 17. C B 18.从柳笛的声音里,让人仿佛回到了童年,回到了故乡,表达了作者对童年、故乡的怀念之情。

【解析】14.本题考查段落层意的概括。

根据第③段“我们村的男孩子女孩子都爱吹柳笛,人人都是春消息的传播者。”概括出:孩子们吹柳笛。

根据第④段“大人们都不反对孩子吹柳笛,在他们听来,柳笛有一种特殊的韵味,能唤起许多记忆和感慨。”概括出:大人们听柳笛。

根据第⑤段“每年春天,我至少都要做高音、中音、低音三支柳笛,轮换着吹。”概括出:“我”吹柳笛。

故顺序是:B、A、C。

15.本题考查文章信息的提取。

由第②段“折一根青柳枝,用剪刀剪成一截一截的,用手一拧把柳枝的青皮拧离骨,取下完整的皮管儿,将管口一端用牙咬扁,并轻轻咬去一层青皮,留下一层黄皮,柳笛就吹得响了”,可找出“折、剪、拧、取、咬”表示制作柳笛的动作的词语。做柳笛也是需要耐心和手艺的,要学会将柳枝的青皮拧离骨,留下一层黄皮,可以看出做柳笛的人心灵手巧。

故选C。

16.本题考查找出关键句子。

波浪线的句子写柳笛发出的声响各有不同,是围绕第③段“柳笛长短不等,粗细不等,发出的声响也各不相同”来写的。

故选B。

17.(1)本题考查句子的作用。

第①段“五九六九,抬头望柳。七九六十三,行路的君子把衣宽。九九八十一,老狗寻荫地”引用俗语,让文章更加具有趣味性,增加读者的阅读兴趣,从俗语中可以了解到写作的对象是“柳”,比较容易把握文章的思想内容,但并没有说明柳笛不难做。

故选C。

(2)本题考查朗读句子。

第⑤段写“我”在竹笛上上剪了好几个菱形方孔,虽然声音不能和上百只鸟叫相比,但跟一般直来直去的竹笛声比,也算是美妙动听,表达了一种对吹柳笛的自信、骄傲的情感。

故选B。

18.本题考查句子含义的理解。

“柳笛声音里,春风细如愁”意思是:春天的风和柳树的笛声是如此的柔和、清新,仿佛带着一种悲伤的感觉。结合文章内容,谈谈自己的阅读感受即可。如:柳笛象征着小时候,人们吹竹笛、听竹笛、做竹笛,童年是那么开心。于是当听到竹笛的声音人们就会想起故乡,知道了又是新的一年,时光飞逝,让人不由地怀念故乡,怀念童年。

19.(1)第一项:测试神木的硬度;第二项:测试神木的防水防腐性能;第三项:测试神木的防火能力。

(2)坚硬,不变形,抗腐蚀,抗高温。

(3)神木木纤维中含有的胶质。

(4)运用了列数字的说明方法,这样写的好处是验证了刺橡木抗高温的特性。

(5)不能去掉。去掉了的话表明子弹都被坚硬的神木靶子弹了回来,与实际不符,不符合说明文语言的严谨性和科学性。

【详解】(1)本题考查提取关键信息。

从第⑤自然段句子“他取下靶子的木纤维,拿到显微镜下观察,发现在木纤维的外面包裹着一层表皮细胞分泌的半透明胶质,这种胶质遇到空气就会变硬,好像一层硬甲。用仪器分析胶质成分,结果表明,胶质中含有铜、铬、钴离子以及一些氯化物。正是由于这些物质的存在,才使得这种神木坚硬如铁,不怕子弹。”可知谢尔盖博士做科学实验测试神木的硬度;

从第⑥自然段句子“博士又用刺像木做了一个大水池,灌满海水,丢入各种形状的刺橡木小木块,然后将池子封闭好。过了三年,他打开水池,取出小木块,惊奇地发现,池子和小木块一点儿也没变形和腐烂。”可知谢尔盖博士做科学实验测试神木的防水和防腐蚀程度;

从第⑦自然段句子“博博士还把一个用刺橡木做的房屋模型投入300℃高温的炉膛。一个小时后打开炉门,模型竟秋毫无损!”可知谢尔盖博士做科学实验测试神木的防火性。

(2)本题考查关键信息提取。

解答此题需要阅读全文,找到与问题相关的段落,抓住关键句子作答。

结合文章的第⑤自然段句子“才使得这种神木坚硬如铁,不怕子弹。”从第⑥自然段句子“过了三年,他打开水池,取出小木块,惊奇地发现,池子和小木块一点儿也没变形和腐烂。”从第⑦自然段句子“博博士还把一个用刺橡木做的房屋模型投入300℃高温的炉膛。一个小时后打开炉门,模型竟秋毫无损!”可知谢尔盖博士做的科学实验,可以得出神木的特点:坚硬如铁、抗腐蚀、不变形、耐高温。

(3)本题考查提取关键信息。

从第⑤自然段句子“他取下靶子的木纤维,拿到显微镜下观察,发现在木纤维的外面包裹着一层表皮细胞分泌的半透明胶质,这种胶质遇到空气就会变硬,好像一层硬甲。用仪器分析胶质成分,结果表明,胶质中含有铜、铬、钴离子以及一些氯化物。正是由于这些物质的存在,才使得这种神木坚硬如铁,不怕子弹。”第⑥自然段句子“经分析得知,又是这层胶质的功劳。”和第⑦自然段句子“原来,刺橡木分泌的胶质在高温下能生成一层防火层,并分解成一种不会燃烧的气体,它能抑制氧气的助燃作用,使火焰慢慢熄灭。”可知神木木具有神奇的功能,主要取决于那层半透明的物质。

(4)本题考查说明方法。

读画线句子,从“300℃”“一个小时”可知运用了列数字的说明方法,在这么高的温度下燃烧这么长时间仍然毫无损伤,这样写的好处验证了刺橡木抗高温的特性。

(5)本题考查了字词理解与赏析。

先分析“绝大多数”的意思,然后结合句子意思说一说是否能去掉,不能去掉的原因。

阅读文章内容可知,“绝大多数”的意思是大部分,说明还有小部分子弹没有被坚硬的神木靶子弹回来,体现了说明文语言的严谨性和科学性,所以不能去掉。

20. 繁华 偏远 谈笑风生 颠沛流离 21.杂交水稻的种子 22. 直接抒情 愧疚 感激 想念 23.我想说:“袁隆平爷爷,你为了实现伟大的梦想,舍小家为大家,真是令人敬佩,我们永远怀念您。”

【解析】20.本题考查对近义词的理解。

繁荣:指自己的事业蓬勃发展。或者指草木茂盛,也指经济或事业蓬勃发展;经济昌盛,繁荣经济,一件事物发展到顶盛的时期。故文中近义词为:繁华。

偏远:离城市或中心区远,交通不便;引申为孤陋,见闻短浅。故文中近义词为:偏远。

谈笑自若:能平静地对待所发生的情况,说说笑笑,不改常态。故文中近义词:谈笑风生。

流离失所:无处安身,四处流浪。文中近义词为:颠沛流离。

21.本题考查对文章内容的理解能力。

结合全文内容可知,这是“‘杂交水稻之父’袁隆平院士写给母亲的一封信”,再结合“他们说,我用一粒种子改变了世界”可知,“一粒种子”指的是杂交水稻的种子。

22.本题考查对文章思想感情的理解和分析。

本文开头结尾作者以诉说的形式,直接表达自己对母亲的思念,直接抒情。文章中“为了我,为了帮我带小孩,把您也拖到了安江。最后,受累吃苦的,是妈妈您呐!您哪里走得惯乡间的田埂!”表达了作者对自己对母亲的愧疚,文章第六段写母亲对作者的支持和帮助,使他得到英语启蒙后取得水稻领域的成功,表达了对母亲的感激之情,开头结尾表达了作者对母亲的深深思念。

23.本题考查的是综合实践能力。

结合文中“我在梦里总是想着您,想着安江这个地方”“受累吃苦的,是妈妈您呐”“我知道,这粒种子,是妈妈您在我的幼年时种下”等内容可知,袁隆平爷爷表达了对母亲的愧疚和思念之情,他为了大家舍弃了自己的小家,这种精神令人敬佩。据此回答即可。

24. 踌躇 抛弃 吞没 25. 走出舒适区、挑战“不可能”,人生才能抵达更高的境界 “再出发” “讨苦吃” 26. 云南保山地委书记卸任后,他植树造林,把荒山秃岭变成了绿洲 广东湛江市政协原主席陈光保离休后,他进山开荒,造福一方百姓 27.30岁之后的岁月里全在模仿自己,机械地重复习惯之事。模仿自己,就是待在舒适区的惯性使然。 28. 比喻 生动形象地写出自己的论点,深入浅出,通俗易懂 29.生活中不要一味地模仿自己,要走出舒适区、挑战“不可能”,人生才能抵达更高的境界。

【解析】24.本题考查近义词。

踟蹰:徘徊;心中犹疑,要走不走的样子也作“踟躇”。近义词:踌躇。

摒弃:排除并抛弃。近义词:抛弃。

吞噬:吃掉。比喻侵占不属于自己的财物。近义词:吞没。

25.本题考查内容理解与概括。

从“生命犹如一棵长满可能的树——走出舒适区、挑战“不可能”,人生才能抵达更高的境界。”可知,本段提出观点:生命犹如一棵长满可能的树——走出舒适区、挑战“不可能”,人生才能抵达更高的境界。

从“走出舒适区,必须勇于“再出发”。”“走出舒适区,意味着敢于“求极限”。”“走出舒适区,有时候需要“讨苦吃”。”可知,作者是从走出舒适区,必须勇于“再出发”、敢于“求极限”、需要“讨苦吃”这三个方面来写的。

26.本题考查内容理解与概括。

从“杨善洲说,如果说共产党人有职业病,这个病就是自讨苦吃。从云南保山地委书记位置上卸任后,他毅然扎进大亮山植树造林,把荒山秃岭变成了绿洲”可知,作者为了证明自己的观点,运用了事实论据,一是云南保山地委书记卸任后,他植树造林,把荒山秃岭变成了绿洲。

从“广东湛江市政协原主席陈光保离休后,扛着锄头进山开荒,造福一方百姓。这般自讨苦吃,体现了心念苍生、以苦为乐,更以实绩彰显了行动的力量。”可知,作者为了证明自己的观点,运用了事实论据,二是广东湛江市政协原主席陈光保离休后,他进山开荒,造福一方百姓。

27.本题考查句子理解。

从“哲人有言,有些人过了 30岁就“死”了,因为之后的岁月里全在模仿自己,机械地重复习惯之事。模仿自己,就是待在舒适区的惯性使然。比如反复显摆曾经的成果,如同照了相洗了很多张照片,底片却还是一张;比如习惯于守成、放弃了创新,在踟蹰不前中被他人超越;比如陷入工作怪圈,忙忙碌碌装样子,有难度的不愿干,没有先例的不敢干。不日新者必日退,模仿自己,难免会在舒适中“过早地死亡”。”可知,“有些人过了 30 岁就‘死’了”,请联系上下文,谈谈你对句中“死”的理解。死:原指死亡,文中指30岁之后的岁月里全在模仿自己,机械地重复习惯之事。模仿自己,就是待在舒适区的惯性使然。因此说过了 30 岁就死了。

28.本题考查修辞手法。

题目“生命是棵长满可能的树”把生命比作树,运用了比喻的修辞手法,这生动形象地写出人生像树一样,走出舒适区、挑战‘不可能’,人生才能抵达更高的境界。深入浅出,通俗易懂。

29.本题考查概括文章主旨。

阅读全文,深入领悟文章主旨。本文开头提出论点,“生命犹如一棵长满可能的树——走出舒适区、挑战‘不可能’,人生才能抵达更高的境界。”接着论述了如何走出舒适区的策略,最后呼吁人们在面对生命这颗长满可能性的大树,只要肯努力,向上向善总有无限的拓展空间。据此,我得到的启示是:生活中不要一味地模仿自己,要走出舒适区、挑战“不可能”,人生才能抵达更高的境界。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)