部编版选择性必修上册5大学之道 人皆有不忍人之心课件(共59张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版选择性必修上册5大学之道 人皆有不忍人之心课件(共59张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-19 14:45:38 | ||

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

第二单元

第2课时 大学之道 人皆有不忍人之心

语 文

内容索引

课前篇 一起预习

课内篇 一起思考

课外篇 一起阅读

素养篇一起提高

课前篇 一起预习

作者简介

孟子(约前372—前289),名轲,邹国(今山东邹城东南)人,战国时期思想家,儒家学派代表人物之一。孟子继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“亚圣”之称,与孔子合称为“孔孟”。孟子的文章说理畅达,气势充沛并长于论辩,逻辑严密。孟子在人性问题上提出“性善论”。

作品背景

《大学之道》

春秋战国时期,由于西周宗法封建制度的日趋瓦解和礼乐制度的逐步破坏,“刑不上大夫,礼不下庶人”的文化垄断发生了改变,一批旧贵族由于战乱和亡国等原因,其身份由贵族转变成士民和庶人,其所掌握的贵族文化也随之流传到民间。在这种情况下,原先在贵族社会中广为流传的“礼”(主要是维持家庭成员关系的各种礼节)逐渐下移并为普通家庭所接受。这便是当时的社会现实。

《人皆有不忍人之心》

孟子所处的时期,各诸侯国对外争城夺地,相互攻伐,“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”。对内残酷剥削,劳役繁重,破坏生产。割据混战的局面已成为社会经济进一步发展的严重障碍。在尖锐激烈的社会变革和错综复杂的社会矛盾下,各个学派的代表人物都提出了自己的思想主张。孟子也针对社会现状阐述了自己的观点,《人皆有不忍人之心》便是其中的一篇。

相关常识

四书五经

“四书五经”,是“四书”与“五经”的合称。在中国传统文化的诸多文学作品中,“四书五经”占据着相当重要的位置。“四书五经”翔实地记载了我国早期思想文化发展史上政治、军事、外交、文化等各个方面的史实资料以及孔孟等思想家的重要思想。“四书”指《大学》《中庸》《论语》《孟子》,“五经”指《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》。

知识整合

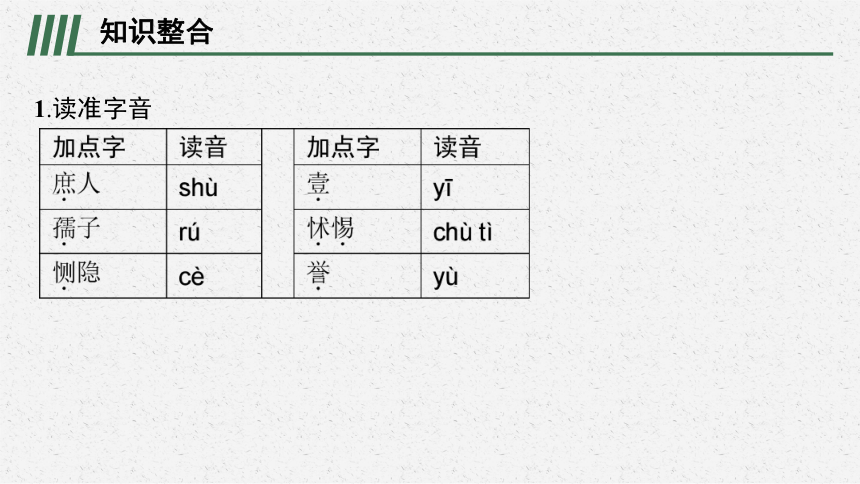

1.读准字音

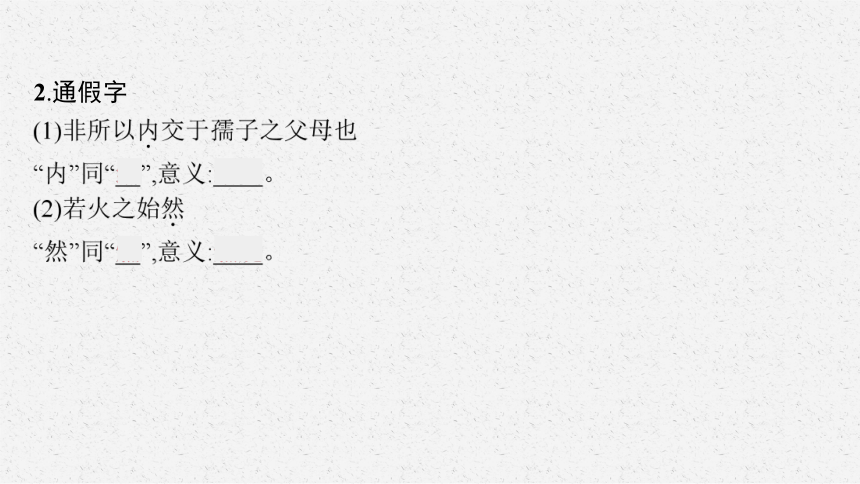

2.通假字

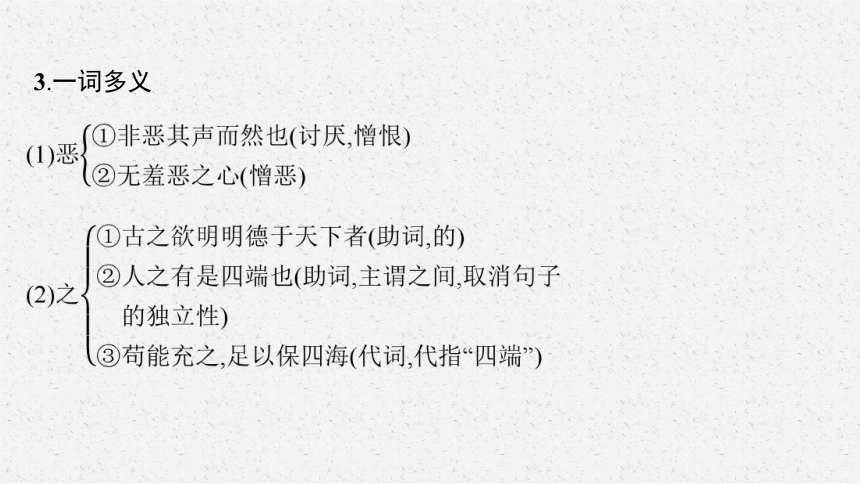

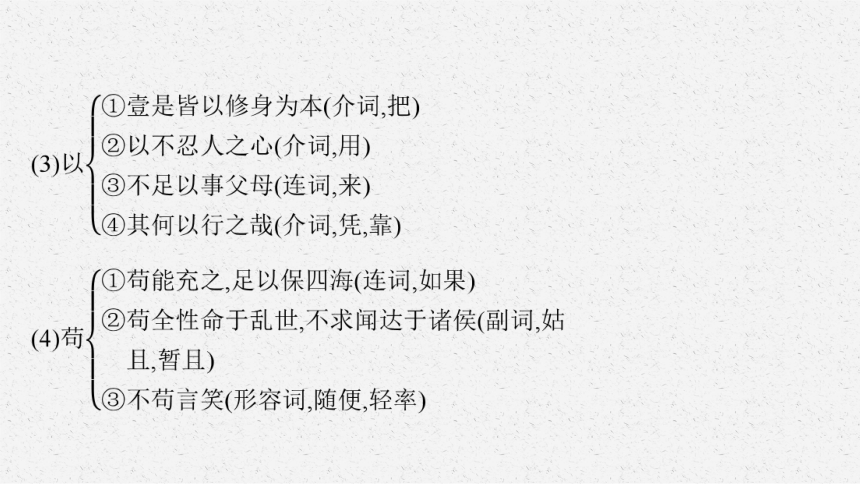

3.一词多义

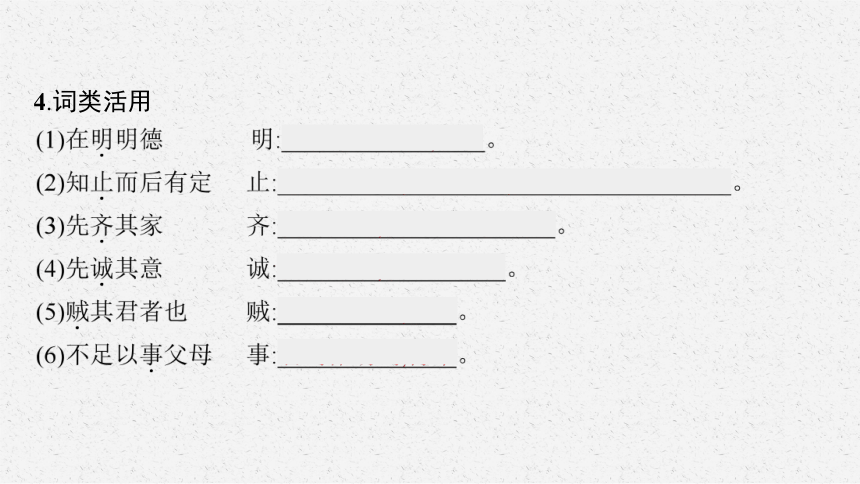

4.词类活用

5.文化知识

庶人:指平民百姓。

先王:古代帝王,一般特指历史上尧、舜、禹、汤、文、武几个有名的帝王。

孺子:儿童、幼儿。

文白对译

课内篇 一起思考

文脉图解

文章主旨

《大学之道》强调“修身为本”,提纲挈领地论说“三纲”“八目”的体系。“三纲”即“明明德”“亲民”“止于至善”,“八目”即“格物”“致知”“诚意”“正心”“修身”“齐家”“治国”“平天下”。抓住这“三纲”“八目”就等于抓住了一把打开儒学大门的钥匙。循着这进修阶梯一步一个脚印,我们就会逐渐领略儒学经典的奥义。

《人皆有不忍人之心》以人突然看见小孩子将要掉入井里时的反应为依据,论证“人皆有不忍人之心”,由此提出人有“四端”,进而论述“四端”对为人处世、治理天下的重要性。一个人,只有不断地培养、扩充这些善端,才能不断地提高完善自己。

文本研读

研读任务一 朗读吟诵 理解重点语句

任务设计

1.你是如何理解“大学之道”之中的“大学”的

点拨 所谓“大学”,是与“小学”相对而言的。按照朱熹的说法,古人入小学,学习 “洒扫应对进退、礼乐射御书数”等基础的社会生活知识与礼仪;古人入大学,学习伦理、政治、哲学等“穷理正心,修己治人”的学问。很明显,“大学”和“小学”阶段的任务是不同的。“小学”学习的内容更多是立足社会所需要的生存和生活技能,而大学则在于道德的提升,这种提升,不仅指自我提升,也包括影响别人,对社会起到推进和示范作用,使整个社会都能达到一种完美的道德之境。

2.“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”,其中的“道”,你是如何理解的

点拨 这个“道”就是“根本原则”的意思。大学之道,就是穷理、正心、修身、治人的根本原则。

3. 《大学之道》中提纲挈领地论说了“三纲”“八目”的体系,那么“八目”的具体内容是什么

点拨 格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。

4.孟子强调人性本善,提出了“性善论”。“性善论”在《人皆有不忍人之心》中具体表现在哪些方面呢

点拨 “性善论”具体表现在四个方面:恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

5.联系实际,谈谈你对“不忍人之心”的理解。

点拨 “不忍人之心”即为“不狠心对待别人的心”,它包括“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心,是人人都具有的本性。扩充“不忍人之心”才能修养自身,福泽社会。在现实生活中迷路的人,关键应把“不忍人之心”找回来,恢复其善良的本性。

研读任务二 思考体会 领悟人生道理

任务设计

6.《大学之道》阐述了什么道理 具有怎样的意义和作用

点拨 本文第一段阐明“大学之道”在于“明明德”“亲民”“止于至善”,从“知止”到“能得”,“知止”是开端,“能得”是结果。这告诉人们要明白每件事都有本末始终,要知道事物发展的规律。第二段从明德修身和治国理政方面层层推进,最终人要学习并掌握知识、明白事理、修身养性、培养道德情操。这段话强调通过学习知识建立自己的道德人格,修养自己的品性,仁德修养是治国、平天下的基础,也是关键。

本文深刻地体现了儒家学派的思想,打通了个人与社会、道德与政治之间的关系,带有强烈的道德理想主义色彩。这一思想对以后的中国社会和文化产生了极为深远的影响。

研读任务三 反复涵泳 鉴赏艺术技巧

任务设计

7.请结合《人皆有不忍人之心》,简要分析《孟子》散文的语言特点。

点拨 《人皆有不忍人之心》表现了《孟子》散文气势充沛,感情强烈,喜欢使用譬喻和排比等修辞手法的特点。

(1)语言气势雄健。李泽厚说,孟文以相当整齐的排比句法为形式,极力增强它在逻辑推理中的情感色彩和情感力量,从而使其说理具有一种不可阻挡的气势。“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。”以上四个句子结构相同,字数相等,不仅气势上得到了提升,且其所要表达的“性善论”基本思想也清晰明了,使人印象深刻。

(2)善譬巧喻。孟子的比喻易而生动有趣。他往往以生活常理就近设譬,运用灵活,精辟允当,一语中的,从而引起读者的共鸣。“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达”,孟子用了比喻的手法,就像火开始燃烧(最终会形成燎原之势),就像泉水开始流出(最终将汇聚成大江大河),将“扩而充之”的意义深入浅出地进行了阐述。

研读任务四 阅读比较 求同存异

任务设计

8.比较阅读《<论语>十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》,这三篇课文在论述道理时表现出哪些相似的特点,又各有哪些独特的风格

点拨 (1)相似特点:①言简义丰,条理清晰。这三篇课文语言逻辑性强,充满智慧。②善于运用修辞。《<论语>十二章》以比喻说理,形象生动。例如第8章,孔子以“堆土成山”为喻来阐述学习要持之以恒、不可半途而废的道理,易于人们理解和接受;《大学之道》运用排比等手法,论证力强。《人皆有不忍人之心》运用比喻、排比手法,使抽象的道理变得通俗易懂,语言有气势,感情强烈。

(2)独特风格:①《<论语>十二章》中人物对话栩栩如生。有的章节通过对话刻画人物形象。如“颜渊问仁”,孔子给予回答,接着颜渊又问具体表现是什么,最后表示要坚决执行。通过对话,一个善于思考、领悟,又坚决践行的弟子形象呈现在读者面前。②《大学之道》论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。③《人皆有不忍人之心》采用举例论证,形象生动,易于人接受。如论证“人皆有不忍人之心”,以“今人乍见孺子将入于井”为例来论述。

多维探究

孟子提出了“性善论”,而“性善论”具体表现在四个方面:恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。那么,学完《人皆有不忍人之心》之后,你认可孟子的“性善论”吗

点拨 观点1:认可。孟子的“性善论”肯定了独立人格,主张人格平等。孟子从人性本善出发,加上对仁义礼智扩而充之的补充,得出了这样一个结论:人皆可以为尧舜。这鼓舞了一大批的仁人志士不断加强自身的道德修养。“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”,在《大学》“八目”中,修身是核心。在孟子看来,人人皆有善心,然而关键在于保持住它。“居仁由义,大人之事备矣。”也就是说,孟子认为这些修养其实就是仁德、道义。只有具备了仁义,万物才能备于我。 由此看来,孟子通过“性善论”塑造出一个重视自身修养、有责任心、心怀天下的大丈夫形象。作为封建社会的“劳心者”,他们以天下为己任,居仁由义,涵养自身又能保持思想独立,从而实现了其道德价值和政治价值,真正做到了“朝闻道,夕死可矣”。

观点2:不认可。人性本无善恶之分。孔子认为“性相近也,习相远也”,也就是说人类的本性是相似的,差别在于后天的习染。 事实也是如此,每个人生下来都是不同的个体,不论其本性是善是恶,都受到后天的教化的影响。一个人如果接受了良好的教育,接触的都是讲究仁义礼智的仁人,看到的都是美好的事物,试问他要如何去行恶 相反,如果一个人从小生活在很糟糕的环境中,周围都是一些鸡鸣狗盗之辈,他又如何知道善 人的本能和天性确实会影响一个人的善恶,但这种天性和本能并不起决定作用,更重要的是其成长过程中所习得的,这也正是教育的意义所在。

课外篇 一起阅读

①由孔子所奠基的儒家学说究竟有何主张 它对现代人还有指导作用吗

②首先,它的历史际遇十分复杂,从西汉董仲舒倡议“罢黜百家,独尊儒术”开始,儒家就受到统治者的青睐与利用,扮演安定社会的主导思想。两千多年的专制政体可以用“阳儒阴法”一词来描述,表面打着儒家的招牌,内里采取法家的手段,一旦国家陷入困境,就把责任推给了儒家。在这种情况下,儒家的诠释,为了配合统治阶级的需要,形成僵化而封闭的教条,也就不足为怪了。于是,一般人对儒家的印象就异化为:重视群体和谐而忽略个体差异,讲究人情面子而忘了真诚坦荡,最后沦为不讲道理的三纲五常与不分黑白的酱缸文化。

③其次,现代人生在西方文化主导及全球文化交融的大背景下,变得既丰富又复杂。我们身处其中,容易觉得忙碌、盲目而茫然。许多学者以“后现代主义”一词为其标签,意思是没有任何观点可以免于被质疑与否定,由此形成价值中立或只问事实不问价值的现象。因此,如果我们能从儒学中找到解药,那将不但是我们之幸,也是全人类的幸运。

④其实,孔子在重视群体和谐时,并未忽略个体的主体价值;若不谈行动者的主体,人生又如何可能建构真善美等价值呢

⑤孔子主张“人能弘道,非道弘人”,认为实现人生理想的主动力量在于人。他心目中的人是不分阶级、族群与贫富差异的,推崇孔子为人文主义者,说他具有深刻的人道情怀,乃是合宜的判断。问题在于:孔子所谓的“人”,一般都被认定侧重于群体,譬如他的核心观念是“仁”,而“仁”字从人从二,自然不离人我之间的互动关系。一方面,孔子对人的期许是“君子求诸己,小人求诸人”“古之学者为己,今之学者为人”。这里的“己”显然是指个体,君子与学者应该有此自觉。另一方面,平凡百姓也有其自我要珍惜,最典型的话语是:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”百姓心中打定了主意,谁都无法再去左右他。在道德修行上更是如此。

⑥为何需要强调个体呢 因为不论群体如何相处,道德价值的主体必须是个人,并且是真诚的个人。像“巧言令色,鲜矣仁”一语,不是暗示我们行仁的条件是真诚吗 有真诚才有动力,也才能从事道德实践。

⑦儒家思想重视个体,其重点不是今日社会在民主与法治基础上所保障的人权,而是肯定每一个人在道德实践上都有不可逃避的责任,因而也有不可抹杀的价值。

⑧在分析中国人的性格时,会发现群体的作用远大于个体。如果回溯儒家起源,认真研究,就会察觉原来孔子的观念是兼顾群体与个体,并且在两者之间保持一种动态平衡的。孔子的观念对于现代人生仍然深具启发性,其故在此。能由个体的真诚出发,“己所不欲,勿施于人”的理想才能真正普遍推广开来。

(节选自《儒家与现代人生》,有删改)

阅读训练

1.结合第②段,请概括作者认为的儒家思想在中国历史中的主要际遇。

点拨 ①受统治者的青睐与利用,扮演安定社会的主导思想。②看似受重视,也须替统治者担责。③相关诠释和印象被异化。

2.请简要分析第④至⑥段的论述层次。

点拨 首先提出孔子在重视群体和谐时,并未忽略个体的主体价值的观点,接着从不同角度分析了孔子作为人文主义者的主张,最后进一步强调个体的意义。

3.结合全文,针对现代人生,作者认为儒学能够提供的“解药”有哪些

点拨 ①每个人都要自我珍惜;②道德价值的主体必须是真诚的个人;③个人在道德实践上都有不可逃避的责任;④在群体和个体之间要保持一种动态平衡。

素养篇一起提高

文言文古代文化知识

知识阐释

古代文化知识的考查目的在于考查学生的知识文化素养,旨在让学生了解我国博大精深的传统文化,因此命题侧重于考查学生熟悉的古代文化知识,兼顾较为生僻、不常见的古代文化知识,四个选项中至少有两个选项的内容是学生熟悉的。生僻的古代文化知识有的与教材中某些文化知识相同或相关,有的跟选文内容密切相关,表面上生僻,实则暗含了诸多“熟悉”因素。

技法攻略

注重平时积累

古代文化知识在教材中一般有以下几大类型:天文地理、历法乐律、典章制度、职官沿革、文化典籍、行政区划、宫室建筑、礼俗习俗、姓氏称谓、衣食住行。如“南面”“《春秋》”“私禄”“收考”等。这就要求我们在平时的备考中,除掌握一定的解题技法外,还要拓展知识面,注重课后积累。

古代文化知识题解题“两步法”

解答此类题目,需遵循以下“两步法”:

例题展示

参考第1课时素养篇2020年新高考全国卷Ⅰ文言文阅读

下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.辇下,又称为辇毂下,意思是在皇帝的车驾之下,常常用作京都的代称。

B.东宫是古代皇家宫殿的称呼,由于是太子所居之宫,文中用来借指太子。

C.殿下是古代对太子、诸王、丞相的敬称,礼尊意味次于敬称皇帝的陛下。

D.追比指旧时地方官吏严逼限期办事,逾期以杖责等表示警惩,继续追逼。

答案 C

解析 C项,“殿下是古代对太子、诸王、丞相的敬称”错误。殿下是中国古代对太子、诸王的敬称,次于对皇帝的敬称“陛下”,也指现代社会用于对君主制国家王储、王子、公主等的敬称。不能用来称呼丞相,丞相一般被敬称为阁下。

模拟训练

阅读下面的文言文,完成后面的题目。

(选自《新五代史·豆卢革传》,有删改)

下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.除拜,指授予官职。文中豆卢革身居要职,常常突破既定的规矩授予别人官吏职务。

B.三司使,后唐设盐铁、户部、度支三司,三司使为总管国家财政的最高行政长官。

C.崩,本意是崩裂、倒塌,古代一般用于指称帝王或诸侯王之死。这里指称庄宗之死。

D.“驰驿”中的“驿”指旧时供传递公文的人中途休息、换马的地方,亦指供传递公文用的马。

答案 C

解析 C项解说错误,“诸侯王之死”只能用“薨”,“崩”还可用于“太后之死”。

参考译文豆卢革,父亲豆卢瓒,唐舒州刺史。豆卢为世代名族,唐末天下大乱,豆卢革迁家避祸来到中山,唐灭亡后,任王处直的掌书记。唐庄宗即位,被拜为同中书门下平章事。豆卢革虽然是唐的名门望族,但向来不学无术,任命官吏,多不合规矩,常常被尚书郎萧希甫驳斥纠正,豆卢革很担心这事。唐庄宗消灭梁后,豆卢革于是推荐韦说任相。韦说,唐末任殿中侍御史,因罪被贬官南海,后来在梁任礼部侍郎。豆卢革因韦说熟悉前朝旧事,因此推荐他辅佐自己,而韦说也不学无术,只是以门第自负。这年,大水成灾,四面八方都连续发生地震,流亡的百姓饿死的有几万人,士兵和他们的妻子儿女都采野谷子来吃。唐庄宗天天以此责问三司使孔谦,孔谦不知所措。枢密院小官段徊说:“我曾见前朝旧例,国家有大灾难,那么天子就用红色书札

责问宰相。水灾和干旱,归宰相管。”唐庄宗死,豆卢革任山陵使,按照旧例他应当外出任职,于是回到家中,几天都没有得到任命,而他的朋友宾客们催他上朝。枢密使安重诲在朝廷上骂他说:“山陵使的官名还在,不等到另外任命,就迫不及待到新朝任职,认为我是武臣好欺骗吗!”谏官迎合安重诲的意旨,上疏诬告豆卢革放纵田客杀人,韦说因和邻居争夺水井有罪,于是都被罢官。豆卢革被贬为辰州刺史,韦说被贬为溆州刺史,一路上用驿马遣送。

本课结束

更多精彩内容请登录志鸿优化网

http://www.zhyh.org/

第二单元

第2课时 大学之道 人皆有不忍人之心

语 文

内容索引

课前篇 一起预习

课内篇 一起思考

课外篇 一起阅读

素养篇一起提高

课前篇 一起预习

作者简介

孟子(约前372—前289),名轲,邹国(今山东邹城东南)人,战国时期思想家,儒家学派代表人物之一。孟子继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“亚圣”之称,与孔子合称为“孔孟”。孟子的文章说理畅达,气势充沛并长于论辩,逻辑严密。孟子在人性问题上提出“性善论”。

作品背景

《大学之道》

春秋战国时期,由于西周宗法封建制度的日趋瓦解和礼乐制度的逐步破坏,“刑不上大夫,礼不下庶人”的文化垄断发生了改变,一批旧贵族由于战乱和亡国等原因,其身份由贵族转变成士民和庶人,其所掌握的贵族文化也随之流传到民间。在这种情况下,原先在贵族社会中广为流传的“礼”(主要是维持家庭成员关系的各种礼节)逐渐下移并为普通家庭所接受。这便是当时的社会现实。

《人皆有不忍人之心》

孟子所处的时期,各诸侯国对外争城夺地,相互攻伐,“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”。对内残酷剥削,劳役繁重,破坏生产。割据混战的局面已成为社会经济进一步发展的严重障碍。在尖锐激烈的社会变革和错综复杂的社会矛盾下,各个学派的代表人物都提出了自己的思想主张。孟子也针对社会现状阐述了自己的观点,《人皆有不忍人之心》便是其中的一篇。

相关常识

四书五经

“四书五经”,是“四书”与“五经”的合称。在中国传统文化的诸多文学作品中,“四书五经”占据着相当重要的位置。“四书五经”翔实地记载了我国早期思想文化发展史上政治、军事、外交、文化等各个方面的史实资料以及孔孟等思想家的重要思想。“四书”指《大学》《中庸》《论语》《孟子》,“五经”指《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》。

知识整合

1.读准字音

2.通假字

3.一词多义

4.词类活用

5.文化知识

庶人:指平民百姓。

先王:古代帝王,一般特指历史上尧、舜、禹、汤、文、武几个有名的帝王。

孺子:儿童、幼儿。

文白对译

课内篇 一起思考

文脉图解

文章主旨

《大学之道》强调“修身为本”,提纲挈领地论说“三纲”“八目”的体系。“三纲”即“明明德”“亲民”“止于至善”,“八目”即“格物”“致知”“诚意”“正心”“修身”“齐家”“治国”“平天下”。抓住这“三纲”“八目”就等于抓住了一把打开儒学大门的钥匙。循着这进修阶梯一步一个脚印,我们就会逐渐领略儒学经典的奥义。

《人皆有不忍人之心》以人突然看见小孩子将要掉入井里时的反应为依据,论证“人皆有不忍人之心”,由此提出人有“四端”,进而论述“四端”对为人处世、治理天下的重要性。一个人,只有不断地培养、扩充这些善端,才能不断地提高完善自己。

文本研读

研读任务一 朗读吟诵 理解重点语句

任务设计

1.你是如何理解“大学之道”之中的“大学”的

点拨 所谓“大学”,是与“小学”相对而言的。按照朱熹的说法,古人入小学,学习 “洒扫应对进退、礼乐射御书数”等基础的社会生活知识与礼仪;古人入大学,学习伦理、政治、哲学等“穷理正心,修己治人”的学问。很明显,“大学”和“小学”阶段的任务是不同的。“小学”学习的内容更多是立足社会所需要的生存和生活技能,而大学则在于道德的提升,这种提升,不仅指自我提升,也包括影响别人,对社会起到推进和示范作用,使整个社会都能达到一种完美的道德之境。

2.“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”,其中的“道”,你是如何理解的

点拨 这个“道”就是“根本原则”的意思。大学之道,就是穷理、正心、修身、治人的根本原则。

3. 《大学之道》中提纲挈领地论说了“三纲”“八目”的体系,那么“八目”的具体内容是什么

点拨 格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。

4.孟子强调人性本善,提出了“性善论”。“性善论”在《人皆有不忍人之心》中具体表现在哪些方面呢

点拨 “性善论”具体表现在四个方面:恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

5.联系实际,谈谈你对“不忍人之心”的理解。

点拨 “不忍人之心”即为“不狠心对待别人的心”,它包括“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心,是人人都具有的本性。扩充“不忍人之心”才能修养自身,福泽社会。在现实生活中迷路的人,关键应把“不忍人之心”找回来,恢复其善良的本性。

研读任务二 思考体会 领悟人生道理

任务设计

6.《大学之道》阐述了什么道理 具有怎样的意义和作用

点拨 本文第一段阐明“大学之道”在于“明明德”“亲民”“止于至善”,从“知止”到“能得”,“知止”是开端,“能得”是结果。这告诉人们要明白每件事都有本末始终,要知道事物发展的规律。第二段从明德修身和治国理政方面层层推进,最终人要学习并掌握知识、明白事理、修身养性、培养道德情操。这段话强调通过学习知识建立自己的道德人格,修养自己的品性,仁德修养是治国、平天下的基础,也是关键。

本文深刻地体现了儒家学派的思想,打通了个人与社会、道德与政治之间的关系,带有强烈的道德理想主义色彩。这一思想对以后的中国社会和文化产生了极为深远的影响。

研读任务三 反复涵泳 鉴赏艺术技巧

任务设计

7.请结合《人皆有不忍人之心》,简要分析《孟子》散文的语言特点。

点拨 《人皆有不忍人之心》表现了《孟子》散文气势充沛,感情强烈,喜欢使用譬喻和排比等修辞手法的特点。

(1)语言气势雄健。李泽厚说,孟文以相当整齐的排比句法为形式,极力增强它在逻辑推理中的情感色彩和情感力量,从而使其说理具有一种不可阻挡的气势。“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。”以上四个句子结构相同,字数相等,不仅气势上得到了提升,且其所要表达的“性善论”基本思想也清晰明了,使人印象深刻。

(2)善譬巧喻。孟子的比喻易而生动有趣。他往往以生活常理就近设譬,运用灵活,精辟允当,一语中的,从而引起读者的共鸣。“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达”,孟子用了比喻的手法,就像火开始燃烧(最终会形成燎原之势),就像泉水开始流出(最终将汇聚成大江大河),将“扩而充之”的意义深入浅出地进行了阐述。

研读任务四 阅读比较 求同存异

任务设计

8.比较阅读《<论语>十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》,这三篇课文在论述道理时表现出哪些相似的特点,又各有哪些独特的风格

点拨 (1)相似特点:①言简义丰,条理清晰。这三篇课文语言逻辑性强,充满智慧。②善于运用修辞。《<论语>十二章》以比喻说理,形象生动。例如第8章,孔子以“堆土成山”为喻来阐述学习要持之以恒、不可半途而废的道理,易于人们理解和接受;《大学之道》运用排比等手法,论证力强。《人皆有不忍人之心》运用比喻、排比手法,使抽象的道理变得通俗易懂,语言有气势,感情强烈。

(2)独特风格:①《<论语>十二章》中人物对话栩栩如生。有的章节通过对话刻画人物形象。如“颜渊问仁”,孔子给予回答,接着颜渊又问具体表现是什么,最后表示要坚决执行。通过对话,一个善于思考、领悟,又坚决践行的弟子形象呈现在读者面前。②《大学之道》论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。③《人皆有不忍人之心》采用举例论证,形象生动,易于人接受。如论证“人皆有不忍人之心”,以“今人乍见孺子将入于井”为例来论述。

多维探究

孟子提出了“性善论”,而“性善论”具体表现在四个方面:恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。那么,学完《人皆有不忍人之心》之后,你认可孟子的“性善论”吗

点拨 观点1:认可。孟子的“性善论”肯定了独立人格,主张人格平等。孟子从人性本善出发,加上对仁义礼智扩而充之的补充,得出了这样一个结论:人皆可以为尧舜。这鼓舞了一大批的仁人志士不断加强自身的道德修养。“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”,在《大学》“八目”中,修身是核心。在孟子看来,人人皆有善心,然而关键在于保持住它。“居仁由义,大人之事备矣。”也就是说,孟子认为这些修养其实就是仁德、道义。只有具备了仁义,万物才能备于我。 由此看来,孟子通过“性善论”塑造出一个重视自身修养、有责任心、心怀天下的大丈夫形象。作为封建社会的“劳心者”,他们以天下为己任,居仁由义,涵养自身又能保持思想独立,从而实现了其道德价值和政治价值,真正做到了“朝闻道,夕死可矣”。

观点2:不认可。人性本无善恶之分。孔子认为“性相近也,习相远也”,也就是说人类的本性是相似的,差别在于后天的习染。 事实也是如此,每个人生下来都是不同的个体,不论其本性是善是恶,都受到后天的教化的影响。一个人如果接受了良好的教育,接触的都是讲究仁义礼智的仁人,看到的都是美好的事物,试问他要如何去行恶 相反,如果一个人从小生活在很糟糕的环境中,周围都是一些鸡鸣狗盗之辈,他又如何知道善 人的本能和天性确实会影响一个人的善恶,但这种天性和本能并不起决定作用,更重要的是其成长过程中所习得的,这也正是教育的意义所在。

课外篇 一起阅读

①由孔子所奠基的儒家学说究竟有何主张 它对现代人还有指导作用吗

②首先,它的历史际遇十分复杂,从西汉董仲舒倡议“罢黜百家,独尊儒术”开始,儒家就受到统治者的青睐与利用,扮演安定社会的主导思想。两千多年的专制政体可以用“阳儒阴法”一词来描述,表面打着儒家的招牌,内里采取法家的手段,一旦国家陷入困境,就把责任推给了儒家。在这种情况下,儒家的诠释,为了配合统治阶级的需要,形成僵化而封闭的教条,也就不足为怪了。于是,一般人对儒家的印象就异化为:重视群体和谐而忽略个体差异,讲究人情面子而忘了真诚坦荡,最后沦为不讲道理的三纲五常与不分黑白的酱缸文化。

③其次,现代人生在西方文化主导及全球文化交融的大背景下,变得既丰富又复杂。我们身处其中,容易觉得忙碌、盲目而茫然。许多学者以“后现代主义”一词为其标签,意思是没有任何观点可以免于被质疑与否定,由此形成价值中立或只问事实不问价值的现象。因此,如果我们能从儒学中找到解药,那将不但是我们之幸,也是全人类的幸运。

④其实,孔子在重视群体和谐时,并未忽略个体的主体价值;若不谈行动者的主体,人生又如何可能建构真善美等价值呢

⑤孔子主张“人能弘道,非道弘人”,认为实现人生理想的主动力量在于人。他心目中的人是不分阶级、族群与贫富差异的,推崇孔子为人文主义者,说他具有深刻的人道情怀,乃是合宜的判断。问题在于:孔子所谓的“人”,一般都被认定侧重于群体,譬如他的核心观念是“仁”,而“仁”字从人从二,自然不离人我之间的互动关系。一方面,孔子对人的期许是“君子求诸己,小人求诸人”“古之学者为己,今之学者为人”。这里的“己”显然是指个体,君子与学者应该有此自觉。另一方面,平凡百姓也有其自我要珍惜,最典型的话语是:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”百姓心中打定了主意,谁都无法再去左右他。在道德修行上更是如此。

⑥为何需要强调个体呢 因为不论群体如何相处,道德价值的主体必须是个人,并且是真诚的个人。像“巧言令色,鲜矣仁”一语,不是暗示我们行仁的条件是真诚吗 有真诚才有动力,也才能从事道德实践。

⑦儒家思想重视个体,其重点不是今日社会在民主与法治基础上所保障的人权,而是肯定每一个人在道德实践上都有不可逃避的责任,因而也有不可抹杀的价值。

⑧在分析中国人的性格时,会发现群体的作用远大于个体。如果回溯儒家起源,认真研究,就会察觉原来孔子的观念是兼顾群体与个体,并且在两者之间保持一种动态平衡的。孔子的观念对于现代人生仍然深具启发性,其故在此。能由个体的真诚出发,“己所不欲,勿施于人”的理想才能真正普遍推广开来。

(节选自《儒家与现代人生》,有删改)

阅读训练

1.结合第②段,请概括作者认为的儒家思想在中国历史中的主要际遇。

点拨 ①受统治者的青睐与利用,扮演安定社会的主导思想。②看似受重视,也须替统治者担责。③相关诠释和印象被异化。

2.请简要分析第④至⑥段的论述层次。

点拨 首先提出孔子在重视群体和谐时,并未忽略个体的主体价值的观点,接着从不同角度分析了孔子作为人文主义者的主张,最后进一步强调个体的意义。

3.结合全文,针对现代人生,作者认为儒学能够提供的“解药”有哪些

点拨 ①每个人都要自我珍惜;②道德价值的主体必须是真诚的个人;③个人在道德实践上都有不可逃避的责任;④在群体和个体之间要保持一种动态平衡。

素养篇一起提高

文言文古代文化知识

知识阐释

古代文化知识的考查目的在于考查学生的知识文化素养,旨在让学生了解我国博大精深的传统文化,因此命题侧重于考查学生熟悉的古代文化知识,兼顾较为生僻、不常见的古代文化知识,四个选项中至少有两个选项的内容是学生熟悉的。生僻的古代文化知识有的与教材中某些文化知识相同或相关,有的跟选文内容密切相关,表面上生僻,实则暗含了诸多“熟悉”因素。

技法攻略

注重平时积累

古代文化知识在教材中一般有以下几大类型:天文地理、历法乐律、典章制度、职官沿革、文化典籍、行政区划、宫室建筑、礼俗习俗、姓氏称谓、衣食住行。如“南面”“《春秋》”“私禄”“收考”等。这就要求我们在平时的备考中,除掌握一定的解题技法外,还要拓展知识面,注重课后积累。

古代文化知识题解题“两步法”

解答此类题目,需遵循以下“两步法”:

例题展示

参考第1课时素养篇2020年新高考全国卷Ⅰ文言文阅读

下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.辇下,又称为辇毂下,意思是在皇帝的车驾之下,常常用作京都的代称。

B.东宫是古代皇家宫殿的称呼,由于是太子所居之宫,文中用来借指太子。

C.殿下是古代对太子、诸王、丞相的敬称,礼尊意味次于敬称皇帝的陛下。

D.追比指旧时地方官吏严逼限期办事,逾期以杖责等表示警惩,继续追逼。

答案 C

解析 C项,“殿下是古代对太子、诸王、丞相的敬称”错误。殿下是中国古代对太子、诸王的敬称,次于对皇帝的敬称“陛下”,也指现代社会用于对君主制国家王储、王子、公主等的敬称。不能用来称呼丞相,丞相一般被敬称为阁下。

模拟训练

阅读下面的文言文,完成后面的题目。

(选自《新五代史·豆卢革传》,有删改)

下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.除拜,指授予官职。文中豆卢革身居要职,常常突破既定的规矩授予别人官吏职务。

B.三司使,后唐设盐铁、户部、度支三司,三司使为总管国家财政的最高行政长官。

C.崩,本意是崩裂、倒塌,古代一般用于指称帝王或诸侯王之死。这里指称庄宗之死。

D.“驰驿”中的“驿”指旧时供传递公文的人中途休息、换马的地方,亦指供传递公文用的马。

答案 C

解析 C项解说错误,“诸侯王之死”只能用“薨”,“崩”还可用于“太后之死”。

参考译文豆卢革,父亲豆卢瓒,唐舒州刺史。豆卢为世代名族,唐末天下大乱,豆卢革迁家避祸来到中山,唐灭亡后,任王处直的掌书记。唐庄宗即位,被拜为同中书门下平章事。豆卢革虽然是唐的名门望族,但向来不学无术,任命官吏,多不合规矩,常常被尚书郎萧希甫驳斥纠正,豆卢革很担心这事。唐庄宗消灭梁后,豆卢革于是推荐韦说任相。韦说,唐末任殿中侍御史,因罪被贬官南海,后来在梁任礼部侍郎。豆卢革因韦说熟悉前朝旧事,因此推荐他辅佐自己,而韦说也不学无术,只是以门第自负。这年,大水成灾,四面八方都连续发生地震,流亡的百姓饿死的有几万人,士兵和他们的妻子儿女都采野谷子来吃。唐庄宗天天以此责问三司使孔谦,孔谦不知所措。枢密院小官段徊说:“我曾见前朝旧例,国家有大灾难,那么天子就用红色书札

责问宰相。水灾和干旱,归宰相管。”唐庄宗死,豆卢革任山陵使,按照旧例他应当外出任职,于是回到家中,几天都没有得到任命,而他的朋友宾客们催他上朝。枢密使安重诲在朝廷上骂他说:“山陵使的官名还在,不等到另外任命,就迫不及待到新朝任职,认为我是武臣好欺骗吗!”谏官迎合安重诲的意旨,上疏诬告豆卢革放纵田客杀人,韦说因和邻居争夺水井有罪,于是都被罢官。豆卢革被贬为辰州刺史,韦说被贬为溆州刺史,一路上用驿马遣送。

本课结束

更多精彩内容请登录志鸿优化网

http://www.zhyh.org/