《乡土中国》整本书阅读-乡土本色+课件(共66张PPT)2022-2023学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 《乡土中国》整本书阅读-乡土本色+课件(共66张PPT)2022-2023学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-19 21:13:38 | ||

图片预览

文档简介

(共66张PPT)

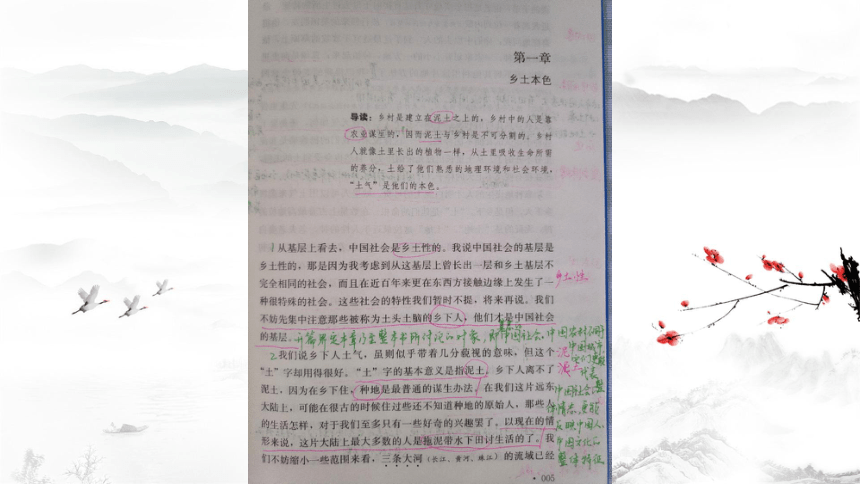

《乡土中国》第一章

乡土本色

目 录

壹

原文细读

贰

论证特点

叁

思考探究

肆

当堂自测

①囿(yòu):局限,被限制。

②流弊:指某事引起的坏作用,也指相沿下来的弊端。

③衣锦荣归:旧指富贵以后回到故乡。含有向乡里夸耀的意思。

重点字词掌握与积累

第一部分

原文细读

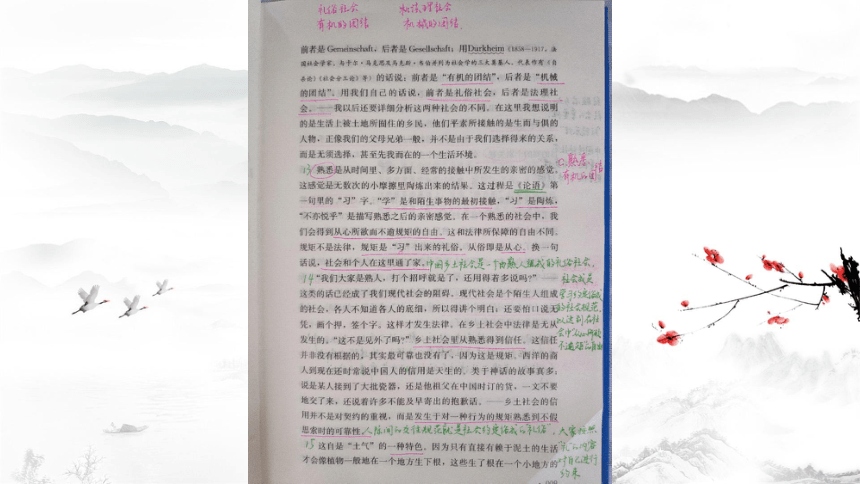

原文细读

逐段分析

勾画圈点,批注点评

把握概念

理清脉络

思维导图

原文细读

逐段分析

勾画圈点,批注点评

把握概念

理清脉络

思维导图

原文细读

原文细读

原文细读

原文细读

原文细读

原文细读

原文细读

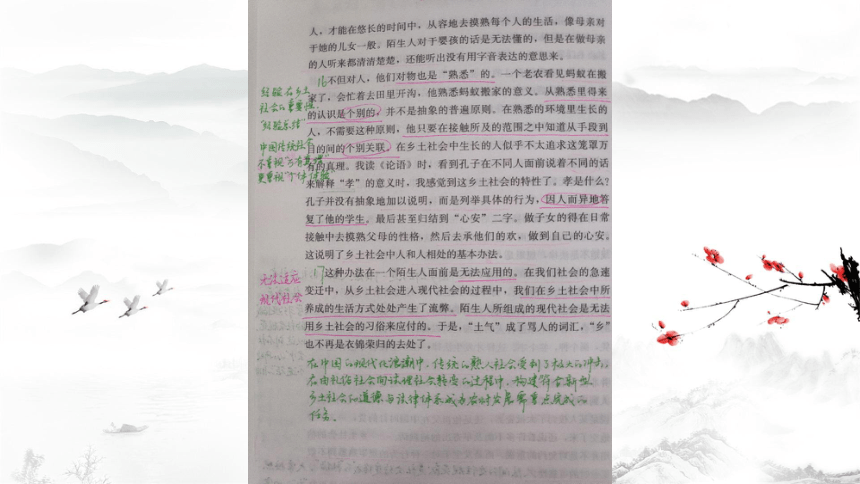

面对现代社会,乡土社会的“流弊”有哪些?需要做出什么措施来改进?

原文细读

面对现代社会,乡土社会的“流弊”有哪些?需要做出什么措施来改进?

流弊:1.“地方性是指他们活动范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着孤立的社会圈子”

2.“乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会。常态的生活是终老是乡”

3.“乡土社会的信用并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不加思索时的可靠性”

4.“从熟悉里得来的认识是个别的,并不是抽象的普遍原则”。

原文细读

面对现代社会,乡土社会的“流弊”有哪些?需要做出什么措施来改进?

措施:①增加社区间往来,突破地域限制,走出孤立的社会圈子;

②重视契约,增强法理意识;

③突破狭隘思想,追求普遍真理

通读本章内容,标划出下面重点概念在文章中的位置,并概括出其具体内涵。

第·一·部·分

乡土性、孤立和隔膜、地方性、礼俗社会、法理社会、熟悉

提示:有些概念课文中有明确的内涵,有些需要在理解文章内容的基础上加以概括。

通读本章内容,标划出下面重点概念在文章中的位置,并概括出其具体内涵。

第·一·部·分

参考:有些概念的内涵是明确的:

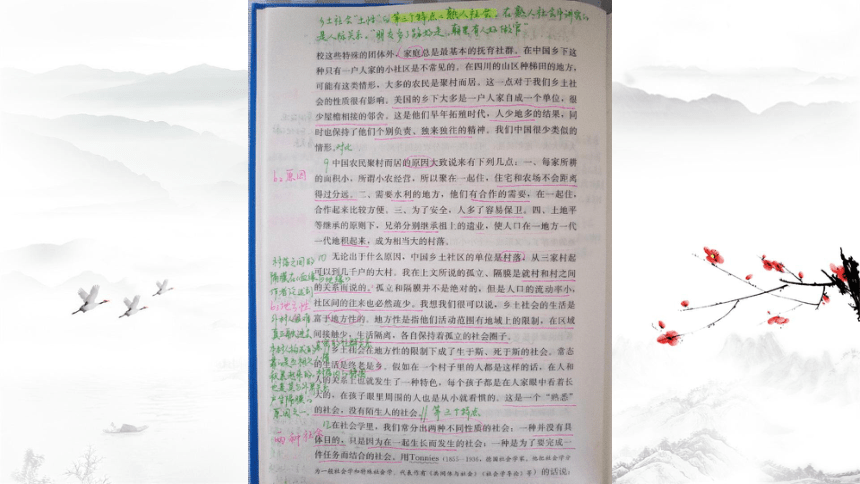

①礼俗社会:是一种并没有具体目的,只是因为在一起生长而发生的社会;

②法理社会:是一种为了要完成一件任务而结合的社会。

③熟悉:是从时间里、多方面、经常的接触中所发生的亲密的感觉。

④地方性:是指他们活动范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着孤立的社会圈子。

通读本章内容,标划出下面重点概念在文章中的位置,并概括出其具体内涵。

第·一·部·分

而有些概念的内涵需要概括:

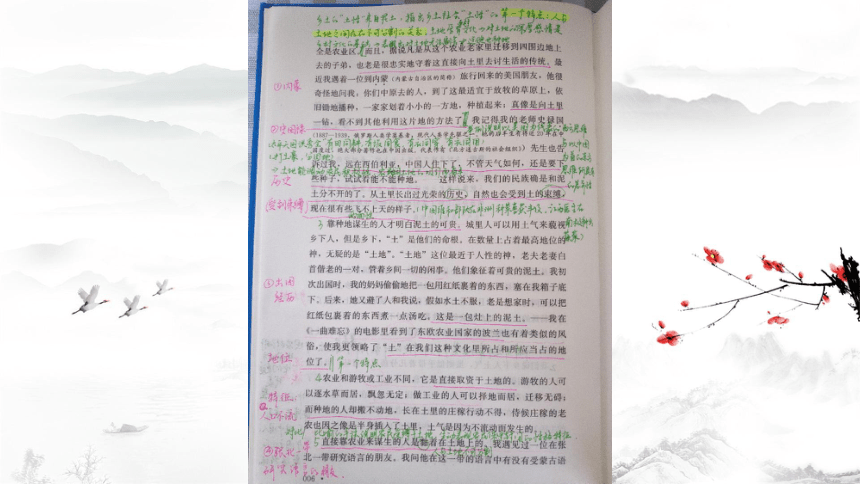

①乡土性:土即泥土,乡土性,指的的是乡下人离不了泥土,靠种地谋生而带来的社会属性。

②孤立和隔膜:村子与村子之间,因为黏在土地上,人们缺乏流动,因此每个村子就是一个小集团,不太需要和外界的沟通。

相关概念理解

现代社会:是陌生人组成的社会,各人不知道各人的底细,得讲个明白,尤其怕口说无凭,需要画押签字,这样才使得法律产生。

乡土社会:乡土社会中法律是无从发生的,乡土社会从对彼此的熟悉中得到信任,是来源一种规矩。乡土社会的信用并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不加思索时的可靠性。

礼俗社会:一种并没有具体目的,只是因为在一起生长而发生的社会,是“有机的团结”。

法理社会:一种为了要完成一件任务而结合的社会,是“机械的团结”。

原文细读

逐段分析

勾画圈点,批注点评

把握概念

理清脉络

思维导图

借助思维导图梳理结构

思维导图可以是多样的

第1章

乡土性

最大多数人下田讨生活

“土”是命根

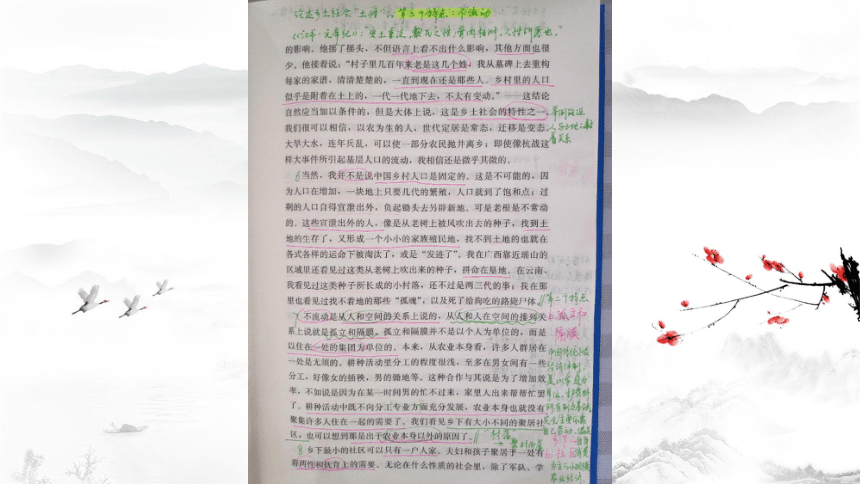

世代定居是常态,迁移是变态

聚村而居

“熟悉”社会

第二部分

论证特点

分析文本论证特点,学习论证技巧

整本书阅读

1.本章节在论证结构上有何特点。

这一章节采用递进式结构,在论述乡土社会的特点时由人和土地不可分割的关系到人口不流动再到熟人社会,层层递进,逻辑严密。

分析文本论证特点,学习论证技巧

整本书阅读

2.本章节,在提出主要观点的方法上,有何特点?

在提出中心论点“从基层上看去,中国社会是乡土性的”时,开门见山,直截了当;

在提出“乡下人靠土地谋生”时,用了下定义,解释“土”就是“泥土”;

在提出“乡下人世代定居”时,通过“农业”与“游牧”“工业”的对比,引出观点;

在提出“聚村而居”时,先分析了农业本身的分工合作的特点,通过因果分析,引出观点等。

分析文本论证特点,学习论证技巧

整本书阅读

3.本章节,运用了哪些论证方法,试结合文本进行分析。

①举例论证,如“三条大河流域已经全是农业区”;

②对比论证,如:“农业”与“游牧”“工业”的对比;

③比喻论证,如“因为只有直接有赖于泥土的生活才会像植物一般在一个地方生下根”;

论证特点题型(答题模板)

1.在论证结构上:

采用并列式/递进式/对照式/总分式结构进行论证

①并列式结构,指的是展开的各层次间关系是平等的,没有主次之分。

②递进式结构:后面的论证是在前边论证基础上进行的,前后逐层深入,步步推进的关系,前后顺序不能随便改动。这种布局的好处是能反映出作者严密的逻辑思维能力。

③对照式结构:把两种事物或意思加以正反对比,或者用一种事物或意思与另一种事物或意思作比较。好处是布局上对比鲜明、主次明确,论点突出。

④总分式结构:指的是文本各层次之间有总说与分说的关系。文章结构可细分为总—分式、分—总式、总—分—总式。

论证特点题型(答题模板)

2.在提出中心观点的方法上:

(1)标题即中心论点;

(2)开门见山(开宗明义),开篇直接提出中心论点;

(3)通过举例/设问引出中心论点;

(4)在具体论证之后归结中心论点。

3.在论证方法上:

运用了多种论证方法,举例论证,对比论证,比喻论证,假设论证,道理论证等等(要具体说明怎么用的)

论证特点题型(答题模板)

4.在论证语言上:

(1)准确严谨,有说服力

(2)简明扼要,有概括性,简洁

(3)使用XX修辞,语言生动形象,用词鲜明

(4)语言通俗易懂,平实自然

第三部分

思考探究

思考探究

第·三·部·分

整本书阅读

1.你对文章中的哪一个地方感触颇深,请结合生活谈一谈。

示例1:我对“迁移出去的人,守着向土里讨生活的传统”这一点感触颇深,虽然现在住楼房了,但是父母会在家里的花盆里,种蔬菜;

示例2:我对“世代定居”这一点深有感触,中国人有钱的第一件事,就是买房。

思考探究

第·三·部·分

整本书阅读

2.“世代定居是常态,迁移是变态”这种理念,已经深入了中国人的骨髓。不少现代的影视作品中,也正体现了这一特性,请以《流浪地球》为例,谈谈你对这一理念的理解。

回顾好莱坞的科幻片,当生存危机爆发的时候,人们倾向于抛弃地球,而《流浪地球》中,人类的计划则是开启“流浪地球”行动,试图带着地球一起逃离太阳系,这正体现了中国人对土地和家园的眷恋。

思考探究

第·三·部·分

整本书阅读

3.章节最后,作者提出“这种办法在一个陌生人面前是无法应用的。在我们社会的急速变迁中,从乡土社会进入现代社会的过程中,我们在乡土社会中所养成的生活方式处处产生了流弊。陌生人所组成的现代社会是无法用乡土社会的习俗来应付的。于是,土气”成了骂人的词汇,“乡”也不再是衣锦荣归的去处了。”,请结合生活实际,谈谈你的理解。

提示:既要有理论也要有生活实际。

思考探究

第·三·部·分

整本书阅读

4.根据原文,乡村社会是一个熟悉的社会,人们之间具有怎样的关联 你认为现代社会生活中人与人之间的关联依然如此吗 为什么

提示:乡土社会中人与人之间亲密:自由、规矩、熟知;信任;心安。

①现代社会中人与人的关系不尽如此。相对而言,显得陌生,隔膜;

②人与人之间的关联更多建立在利益之上,地缘、血缘的连接性变弱,人与人之间容易出现不理解、不信任。

读《乡土中国》的思考

4.今天我们的社会还是乡土社会吗?

5.深圳是否已经摆脱了乡土性?

6.为什么每到春节就会出现“回乡潮”?

7.为什么会出现“北漂”、“深漂”这样的名词?

8.为什么越来越多大学生选择去当村官?

9.为什么《红楼梦》里的“七大姑八大姨”都可以长期住在大观园里?

……

第四部分

当堂检测

第一套

当堂自测

第·四·部·分

一、选择题

1 .臧克家的诗《三代》:“孩子,在土里洗澡;爸爸,在土里流汗;爷爷,在土里葬埋。”适合用来阐释《乡土中国》中相关理论的篇章是( )

A.乡土本色 B.礼治秩序 C.男女有别 D.无为政治

当堂自测

第·四·部·分

一、选择题

1 .臧克家的诗《三代》:“孩子,在土里洗澡;爸爸,在土里流汗;爷爷,在土里葬埋。”适合用来阐释《乡土中国》中相关理论的篇章是( )

A.乡土本色 B.礼治秩序 C.男女有别 D.无为政治

【答案】A

【解析】本题主要考查理解名著内容及识记文学名著的主要内容、叙述文学名著的故事情节的能力。

《三代》这首诗二十一个字,三个人物形象,构成了一幅祖孙三代与泥土打交道的生活图画。强调乡土。

A项,乡土本色中实际上阐述了中国社会的乡土性,指出“土”是农民发展农业必不可少的条件。“土”一字的演变展现了时代的变迁,乡下人其实并不是不值得尊敬的,他们守护着这养育他们的土地,灌溉、播种、收获。农业与工业、与游牧业不同,农业需要农民扎根在土地上,这便使得“土气”不得不萦绕在农民的身边。这种不流动的土气不是农民造成的。强调乡土。

B项,强调乡土社会秩序及法治等。

C项,强调对性别的认识。

D项,强调治国方针等。

当堂自测

第·四·部·分

2 .根据《乡土本色》内容,下列理解和分析正确的一项是( )

A.乡土社会里的个体为了谋生这一共同目标,分工协作,有机地聚合在一起,形成没有陌生人的“熟人”社会。

B.礼俗是乡土社会里应对社会生活的根本原则、抽象真理,也是人们处理具体事务时目的与手段间的普遍联系。

C.乡土社会的信用产生于对一种行为规矩熟悉到不加思索的可靠性,这种信用远胜于法理社会中的一纸契约。

D.在乡土社会进入现代社会的过程中,原有的生活方式与现代社会不相适应,暴露出弊端,“土气”一词因而有了贬义。

当堂自测

第·四·部·分

2 .根据《乡土本色》内容,下列理解和分析正确的一项是( )

A.乡土社会里的个体为了谋生这一共同目标,分工协作,有机地聚合在一起,形成没有陌生人的“熟人”社会。

B.礼俗是乡土社会里应对社会生活的根本原则、抽象真理,也是人们处理具体事务时目的与手段间的普遍联系。

C.乡土社会的信用产生于对一种行为规矩熟悉到不加思索的可靠性,这种信用远胜于法理社会中的一纸契约。

D.在乡土社会进入现代社会的过程中,原有的生活方式与现代社会不相适应,暴露出弊端,“土气”一词因而有了贬义。

【答案】D

当堂自测

第·四·部·分

【解析】本题考查学生对《乡土中国》基本内容、主旨或观点的整体把握能力。

A.“为了谋生这一共同目标,分工协作”有误,原文表述是,它是“机械的团结”的特征,而“乡土社会”是“有机的团结”,故A项错误。

B. “也是人们处理具体事务时目的与手段间的普遍联系”无中生有,原文中没有类似的表述。故B项错误。

C. “这种信用远胜于法理社会中的一纸契约”不合文意,原文的表述是“乡土社会的信用并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不加思索时的可靠性”,故C项错误。

当堂自测

第·四·部·分

3 .下列对“乡土本色”章节内容的理解,不正确的一项是( )

A.在城市,人与人之间的关系往往十分疏远,近邻形同陌路;而在农村,人与人之间十分熟络,近邻堪比亲人,这体现了乡土社会是一个熟悉社会。

B.美国耶鲁大学的一群中国老人,因为在学校的一处荒地上遍种蔬菜,引起了美国媒体的关注,中国老人的行为体现了中国人对土地的敬重与依恋。

C.中国农民聚村而居是出于聚亲连族、抵御外敌、保卫家园等的考虑,福建闽南山区一带的圆形、八角形、纱帽形等土楼村落的形式就是典型例证。

D.在乡土社会中,亲属、村民间借钱也司空见惯,先靠人情做抵押,再辅以签字画押,订立字据,这体现了乡土社会的信用来源在于从熟悉中获得信任。

当堂自测

第·四·部·分

3 .下列对“乡土本色”章节内容的理解,不正确的一项是( )

A.在城市,人与人之间的关系往往十分疏远,近邻形同陌路;而在农村,人与人之间十分熟络,近邻堪比亲人,这体现了乡土社会是一个熟悉社会。

B.美国耶鲁大学的一群中国老人,因为在学校的一处荒地上遍种蔬菜,引起了美国媒体的关注,中国老人的行为体现了中国人对土地的敬重与依恋。

C.中国农民聚村而居是出于聚亲连族、抵御外敌、保卫家园等的考虑,福建闽南山区一带的圆形、八角形、纱帽形等土楼村落的形式就是典型例证。

D.在乡土社会中,亲属、村民间借钱也司空见惯,先靠人情做抵押,再辅以签字画押,订立字据,这体现了乡土社会的信用来源在于从熟悉中获得信任。

【答案】D

当堂自测

第·四·部·分

【解析】

本题考查对整本书阅读之《乡土中国》章节内容的理解和分析的能力。

D项,“亲属、村民间借钱也司空见惯,先靠人情做抵押,再辅以签字画押,订立字据,这体现了乡土社会的信用来源在于从熟悉中获得信任”理解有误,原文的表述“亲属、村民间借钱也司空见惯,只靠人情做抵押,不用签字画押,订立字据,这才体现了乡土社会的信用来源在于从熟悉中获得信任”,原文是“不用签字画押”,故此项曲解原文文意了。

故选D。

当堂自测

第·四·部·分

二、内容理解与概括

4 .某同学在学习《乡土中国·乡土本色》时,在笔记上记录了书中的三个事例的梗概,请你根据这三个事例,帮助他提炼出中国社会基层“乡土性”的三个特点。每点不超过12个字。

(1)史禄国先生曾告诉费孝通先生,远在西伯利亚,中国人住下了,不管天气如何,还是要下些种子,试试看能不能种地。

(2)一位研究语言的朋友说,张北那一带的村子里,几百年来老是这几个姓。乡村里的人口似乎是附着在土地上的。

(3)在一个村子里,每个孩子都是在人家眼里长大的,在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的。

当堂自测

第·四·部·分

二、内容理解与概括

4 .某同学在学习《乡土中国·乡土本色》时,在笔记上记录了书中的三个事例的梗概,请你根据这三个事例,帮助他提炼出中国社会基层“乡土性”的三个特点。每点不超过12个字。

(1)史禄国先生曾告诉费孝通先生,远在西伯利亚,中国人住下了,不管天气如何,还是要下些种子,试试看能不能种地。

(2)一位研究语言的朋友说,张北那一带的村子里,几百年来老是这几个姓。乡村里的人口似乎是附着在土地上的。

(3)在一个村子里,每个孩子都是在人家眼里长大的,在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的。

【答案】①乡土社会中的人离不开土地(或根植土地、依赖土地等)。②定居是常态(或不流动是常态)。③乡土社会是熟人社会。

当堂自测

第·四·部·分

【解析】本题考查概括重要概念的特点的能力。

题干要求提炼出“乡土性”的三个特点,那么我们就要围绕“乡土性”提取关键信息。

第(1)句中的“试试看能不能种地”表明在乡土社会中的人离不开土地。

第(2)句中的“乡村里的人口似乎是附着在土地上的”表明在乡土社会中定居是常态。

第(3)句中的“在人家眼里长大的”“小就有惯的”表明乡土社会是一个熟人的社会。

注意有字数限制。

当堂自测

第·四·部·分

三、阅读与思考

5 .阅读下面“乡土本色”中的两个语段,完成下面小题。

乡土本色(节选)

①从基层上看去,中国社会是乡土性的。那些被称土气的乡下人是中国社会的基层。我们说乡下人土气,这个土字用得很好。土字的基本意义是指泥土。乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生办法。靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。农业直接取资于土地,种地的人搬不动地,长在土里的庄稼行动不得,土气是因为不流动而发生的。

②不流动是从人和空间的关系上说的,从人和人在空间的排列关系上说就是孤立和隔膜。孤立和隔膜并不是以个人为单位的,而是以住在一处的集团为单位的。中国乡土社区的单位是村落,从三家村起可以到几千户的大村。孤立、隔膜是就村和村之间的关系而说的。孤立和隔膜并不是绝对的,但是人口的流动率小,社区间的往来也必然疏少。我想我们很可以说,乡土社会的生活是富于地方性的。地方性是指他们活动范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着孤立的社会圈子。

【小题1】第①段作者是如何为“土气”正名的?

【小题2】这两段文字之间的逻辑联系非常紧密,请作简要分析。

当堂自测

乡土本色(节选)

①从基层上看去,中国社会是乡土性的。那些被称土气的乡下人是中国社会的基层。我们说乡下人土气,这个土字用得很好。土字的基本意义是指泥土。乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生办法。靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。农业直接取资于土地,种地的人搬不动地,长在土里的庄稼行动不得,土气是因为不流动而发生的。

②不流动是从人和空间的关系上说的,从人和人在空间的排列关系上说就是孤立和隔膜。孤立和隔膜并不是以个人为单位的,而是以住在一处的集团为单位的。中国乡土社区的单位是村落,从三家村起可以到几千户的大村。孤立、隔膜是就村和村之间的关系而说的。孤立和隔膜并不是绝对的,但是人口的流动率小,社区间的往来也必然疏少。我想我们很可以说,乡土社会的生活是富于地方性的。地方性是指他们活动范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着孤立的社会圈子。

当堂自测

第·四·部·分

【答案】

【小题1】①在乡下住离不开泥土;②靠种地谋生离不开泥土;③土地以及长在上面的庄稼不流动所以离不开泥土。

【解析】

【小题1】

本题考查学生理解文章内容,概括好归纳内容要点的能力。

“我们说乡下人土气”中的“土气”表明“土气”通常被作为贬义用的,但是作者说“这个土字用得很好”,表明作者笔下的“土气”意思却截然相反。他的理由是“乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生办法。靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。农业直接取资于土地,种地的人搬不动地,长在土里的庄稼行动不得,土气是因为不流动而发生的”,由此可以概括出作者认为“这个土字用得很好”的理由,一是在乡下住离不开泥土,二是靠种地谋生离不开泥土,三是土地以及长在上面的庄稼不流动所以离不开泥土。这也正是作者为“土气”正名的三个方面。

第·四·部·分

【答案】

【小题2】主要通过“不流动”承接前后段,自然引出因为“不流动”而导致的村落之间的孤立和隔膜这个乡土社会的另一个特点。

【解析】

【小题2】

本题考查学生分析段落间逻辑联系的能力。

第一节是说“从基层上看去,中国社会是乡土性的”,最后一句说“土气是因为不流动而发生的”,这是抓住土地的“不流动”的特性分析出的。

第二段开头就说“不流动是从人和空间的关系上说的,从人和人在空间的排列关系上说就是孤立和隔膜”,然后说“孤立和隔膜并不是以个人为单位的,而是以……。孤立、隔膜是就村和村之间的关系而说的。孤立和隔膜并不是绝对的……”,即第二段从“不流动”,自然引出因为“不流动”而导致的村落之间的孤立和隔膜这个乡土社会的另一个特点。所以,这两段文字主要通过“不流动”,承接前后段内容,由土地的“不流动”自然写到“不流动”导致村落间的孤立和隔膜,而村落间的孤立和隔膜是乡土社会的另一个特点。

第二套

当堂检测

1、下列对“中国社会是乡土性的”的理解,符合原文意思的一项是( )

A.乡民是中国社会的基层,他们以种地为基本生存方式,从土地中获取生活资

源,因此与土地分不开,为土地所束缚。

B.人与人在空间排列上的不流动性,造成乡土社会里乡民个体之间彼此的孤立

与隔膜,所以才有三家村式的微型村落的存在。

C.乡土社会里的个体为了谋生这一共同目标,分工协作,有机地聚合在一起,

形成没有陌生人的“熟人”社会。

D.无论是生活的环境还是所接触的人物,对乡民而言都是生而与俱,再熟悉不

过的,于是他们选择固守乡土,终老于斯。

答案及解析

1.A

[解析]B项中的“孤立与隔膜”是就村与村之间的关系而说的,而并非指乡民个体之间。C项,“分工合作”是“法理”的社会的特点。D项,“固守乡土,终老于斯”是地方性的限制造成的。

2、下列理解和分析,符合原文意思的一项是( )

A.生活在乡土社会的人们,彼此之间相互了解,没有隔阂,相比现代

社会,更容易获得一种从心所欲的自由。

B.依附于土地的乡民从小习得礼俗,与周围的人都熟如亲人,因为大家感情深厚,所以对他们来讲“从俗即是从心”。

C.乡民之间的交往是基于彼此的熟悉和信任来进行的,法律不是调节

乡土社会中人际交往和人际关系的基本依据。

D.乡土社会的信用产生于对一种行为规矩熟悉到不假思索的可靠性,

这种信用远胜于法理社会中的一纸契约。

答案及解析

2.C

[解析]A项,原文内容是“在一个熟悉的社会中,我们会得到从心所欲而不逾规矩的自由”,现代社会的自由是法律保证的,并不是说乡土社会的自由比现代社会的自由容易获得。

B项,因为“得到了从心所欲而不逾规矩的自由”,所以才说“从俗即是从心”。

D项,"这种信用远胜于法理社会中的一纸契约”在原文中找不到依据。

3.下列说法中,能作为论据来支撑《乡土中国》第一章《乡土本色》观点的有哪些?

A.“金窝银窝,不如家里的草窝。”

B.“安土重迁,黎民之性。骨肉相附,人性所愿也。”

C.“鸡犬相闻,老死不相往来。”

D.“乌鸦反哺,羔羊跪乳。”

E.“朋友多了路好走,朝里有人好做官。”

F.“人无礼则不生,事无礼则不成。”

G.“男女授受不亲”

答案及解析

3.ABCEF

[解析]D.“乌鸦反哺,羔羊跪乳。”一般喻指报恩父母

G.“男女授受不亲”在《乡土中国》第七章《男女有别》

4.为什么以乡下人为研究对象?以“乡土中国”概念为书名?

从基层上看,中国社会是乡土性的。而“乡土性”最直观的体现就是在乡下人身上的泥土性。

中国社会的乡土性要义包括三方面:

①中国社会是不流动的,具有稳定性。

②中国社会是“熟悉”的社会。

③中国社会是“礼俗社会”

5.中国人的诚信与西方人的诚信的区别是什么?

(礼俗社会:一种并没有具体目的,只是因为在一起生长而发生的社会,是“有机的团结”。

法理社会:一种为了要完成一件任务而结合的社会,是“机械的团结”。)

所以,中国人的诚信是对行为规矩的坚守,西方人的诚信是对契约的遵守。

6.乡土社会“生于斯、长于斯”安土重迁的原因及其深远影响。

客观上:农耕文明,让百姓无法脱离土地而生存;聚村而居,生活和工作都有其便利性;

在与土地、自然打交道的过程中产生的熟悉而亲密的感觉;日日与土地打交道,视野封闭,缺少闯荡的勇气与决心。

“乡土本色”决定了乡土社会人们的交际圈是封闭狭窄的熟人社会,其社会结构也由此特色而造成。

原

因

影

响

学术著作通读方法

(看作14篇论文去读)

你需要读

内容解读

结构解读

核心概念

具体事例

中心论点

(论证)

行文思路

论证方法

《乡土中国》第一章

乡土本色

目 录

壹

原文细读

贰

论证特点

叁

思考探究

肆

当堂自测

①囿(yòu):局限,被限制。

②流弊:指某事引起的坏作用,也指相沿下来的弊端。

③衣锦荣归:旧指富贵以后回到故乡。含有向乡里夸耀的意思。

重点字词掌握与积累

第一部分

原文细读

原文细读

逐段分析

勾画圈点,批注点评

把握概念

理清脉络

思维导图

原文细读

逐段分析

勾画圈点,批注点评

把握概念

理清脉络

思维导图

原文细读

原文细读

原文细读

原文细读

原文细读

原文细读

原文细读

面对现代社会,乡土社会的“流弊”有哪些?需要做出什么措施来改进?

原文细读

面对现代社会,乡土社会的“流弊”有哪些?需要做出什么措施来改进?

流弊:1.“地方性是指他们活动范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着孤立的社会圈子”

2.“乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会。常态的生活是终老是乡”

3.“乡土社会的信用并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不加思索时的可靠性”

4.“从熟悉里得来的认识是个别的,并不是抽象的普遍原则”。

原文细读

面对现代社会,乡土社会的“流弊”有哪些?需要做出什么措施来改进?

措施:①增加社区间往来,突破地域限制,走出孤立的社会圈子;

②重视契约,增强法理意识;

③突破狭隘思想,追求普遍真理

通读本章内容,标划出下面重点概念在文章中的位置,并概括出其具体内涵。

第·一·部·分

乡土性、孤立和隔膜、地方性、礼俗社会、法理社会、熟悉

提示:有些概念课文中有明确的内涵,有些需要在理解文章内容的基础上加以概括。

通读本章内容,标划出下面重点概念在文章中的位置,并概括出其具体内涵。

第·一·部·分

参考:有些概念的内涵是明确的:

①礼俗社会:是一种并没有具体目的,只是因为在一起生长而发生的社会;

②法理社会:是一种为了要完成一件任务而结合的社会。

③熟悉:是从时间里、多方面、经常的接触中所发生的亲密的感觉。

④地方性:是指他们活动范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着孤立的社会圈子。

通读本章内容,标划出下面重点概念在文章中的位置,并概括出其具体内涵。

第·一·部·分

而有些概念的内涵需要概括:

①乡土性:土即泥土,乡土性,指的的是乡下人离不了泥土,靠种地谋生而带来的社会属性。

②孤立和隔膜:村子与村子之间,因为黏在土地上,人们缺乏流动,因此每个村子就是一个小集团,不太需要和外界的沟通。

相关概念理解

现代社会:是陌生人组成的社会,各人不知道各人的底细,得讲个明白,尤其怕口说无凭,需要画押签字,这样才使得法律产生。

乡土社会:乡土社会中法律是无从发生的,乡土社会从对彼此的熟悉中得到信任,是来源一种规矩。乡土社会的信用并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不加思索时的可靠性。

礼俗社会:一种并没有具体目的,只是因为在一起生长而发生的社会,是“有机的团结”。

法理社会:一种为了要完成一件任务而结合的社会,是“机械的团结”。

原文细读

逐段分析

勾画圈点,批注点评

把握概念

理清脉络

思维导图

借助思维导图梳理结构

思维导图可以是多样的

第1章

乡土性

最大多数人下田讨生活

“土”是命根

世代定居是常态,迁移是变态

聚村而居

“熟悉”社会

第二部分

论证特点

分析文本论证特点,学习论证技巧

整本书阅读

1.本章节在论证结构上有何特点。

这一章节采用递进式结构,在论述乡土社会的特点时由人和土地不可分割的关系到人口不流动再到熟人社会,层层递进,逻辑严密。

分析文本论证特点,学习论证技巧

整本书阅读

2.本章节,在提出主要观点的方法上,有何特点?

在提出中心论点“从基层上看去,中国社会是乡土性的”时,开门见山,直截了当;

在提出“乡下人靠土地谋生”时,用了下定义,解释“土”就是“泥土”;

在提出“乡下人世代定居”时,通过“农业”与“游牧”“工业”的对比,引出观点;

在提出“聚村而居”时,先分析了农业本身的分工合作的特点,通过因果分析,引出观点等。

分析文本论证特点,学习论证技巧

整本书阅读

3.本章节,运用了哪些论证方法,试结合文本进行分析。

①举例论证,如“三条大河流域已经全是农业区”;

②对比论证,如:“农业”与“游牧”“工业”的对比;

③比喻论证,如“因为只有直接有赖于泥土的生活才会像植物一般在一个地方生下根”;

论证特点题型(答题模板)

1.在论证结构上:

采用并列式/递进式/对照式/总分式结构进行论证

①并列式结构,指的是展开的各层次间关系是平等的,没有主次之分。

②递进式结构:后面的论证是在前边论证基础上进行的,前后逐层深入,步步推进的关系,前后顺序不能随便改动。这种布局的好处是能反映出作者严密的逻辑思维能力。

③对照式结构:把两种事物或意思加以正反对比,或者用一种事物或意思与另一种事物或意思作比较。好处是布局上对比鲜明、主次明确,论点突出。

④总分式结构:指的是文本各层次之间有总说与分说的关系。文章结构可细分为总—分式、分—总式、总—分—总式。

论证特点题型(答题模板)

2.在提出中心观点的方法上:

(1)标题即中心论点;

(2)开门见山(开宗明义),开篇直接提出中心论点;

(3)通过举例/设问引出中心论点;

(4)在具体论证之后归结中心论点。

3.在论证方法上:

运用了多种论证方法,举例论证,对比论证,比喻论证,假设论证,道理论证等等(要具体说明怎么用的)

论证特点题型(答题模板)

4.在论证语言上:

(1)准确严谨,有说服力

(2)简明扼要,有概括性,简洁

(3)使用XX修辞,语言生动形象,用词鲜明

(4)语言通俗易懂,平实自然

第三部分

思考探究

思考探究

第·三·部·分

整本书阅读

1.你对文章中的哪一个地方感触颇深,请结合生活谈一谈。

示例1:我对“迁移出去的人,守着向土里讨生活的传统”这一点感触颇深,虽然现在住楼房了,但是父母会在家里的花盆里,种蔬菜;

示例2:我对“世代定居”这一点深有感触,中国人有钱的第一件事,就是买房。

思考探究

第·三·部·分

整本书阅读

2.“世代定居是常态,迁移是变态”这种理念,已经深入了中国人的骨髓。不少现代的影视作品中,也正体现了这一特性,请以《流浪地球》为例,谈谈你对这一理念的理解。

回顾好莱坞的科幻片,当生存危机爆发的时候,人们倾向于抛弃地球,而《流浪地球》中,人类的计划则是开启“流浪地球”行动,试图带着地球一起逃离太阳系,这正体现了中国人对土地和家园的眷恋。

思考探究

第·三·部·分

整本书阅读

3.章节最后,作者提出“这种办法在一个陌生人面前是无法应用的。在我们社会的急速变迁中,从乡土社会进入现代社会的过程中,我们在乡土社会中所养成的生活方式处处产生了流弊。陌生人所组成的现代社会是无法用乡土社会的习俗来应付的。于是,土气”成了骂人的词汇,“乡”也不再是衣锦荣归的去处了。”,请结合生活实际,谈谈你的理解。

提示:既要有理论也要有生活实际。

思考探究

第·三·部·分

整本书阅读

4.根据原文,乡村社会是一个熟悉的社会,人们之间具有怎样的关联 你认为现代社会生活中人与人之间的关联依然如此吗 为什么

提示:乡土社会中人与人之间亲密:自由、规矩、熟知;信任;心安。

①现代社会中人与人的关系不尽如此。相对而言,显得陌生,隔膜;

②人与人之间的关联更多建立在利益之上,地缘、血缘的连接性变弱,人与人之间容易出现不理解、不信任。

读《乡土中国》的思考

4.今天我们的社会还是乡土社会吗?

5.深圳是否已经摆脱了乡土性?

6.为什么每到春节就会出现“回乡潮”?

7.为什么会出现“北漂”、“深漂”这样的名词?

8.为什么越来越多大学生选择去当村官?

9.为什么《红楼梦》里的“七大姑八大姨”都可以长期住在大观园里?

……

第四部分

当堂检测

第一套

当堂自测

第·四·部·分

一、选择题

1 .臧克家的诗《三代》:“孩子,在土里洗澡;爸爸,在土里流汗;爷爷,在土里葬埋。”适合用来阐释《乡土中国》中相关理论的篇章是( )

A.乡土本色 B.礼治秩序 C.男女有别 D.无为政治

当堂自测

第·四·部·分

一、选择题

1 .臧克家的诗《三代》:“孩子,在土里洗澡;爸爸,在土里流汗;爷爷,在土里葬埋。”适合用来阐释《乡土中国》中相关理论的篇章是( )

A.乡土本色 B.礼治秩序 C.男女有别 D.无为政治

【答案】A

【解析】本题主要考查理解名著内容及识记文学名著的主要内容、叙述文学名著的故事情节的能力。

《三代》这首诗二十一个字,三个人物形象,构成了一幅祖孙三代与泥土打交道的生活图画。强调乡土。

A项,乡土本色中实际上阐述了中国社会的乡土性,指出“土”是农民发展农业必不可少的条件。“土”一字的演变展现了时代的变迁,乡下人其实并不是不值得尊敬的,他们守护着这养育他们的土地,灌溉、播种、收获。农业与工业、与游牧业不同,农业需要农民扎根在土地上,这便使得“土气”不得不萦绕在农民的身边。这种不流动的土气不是农民造成的。强调乡土。

B项,强调乡土社会秩序及法治等。

C项,强调对性别的认识。

D项,强调治国方针等。

当堂自测

第·四·部·分

2 .根据《乡土本色》内容,下列理解和分析正确的一项是( )

A.乡土社会里的个体为了谋生这一共同目标,分工协作,有机地聚合在一起,形成没有陌生人的“熟人”社会。

B.礼俗是乡土社会里应对社会生活的根本原则、抽象真理,也是人们处理具体事务时目的与手段间的普遍联系。

C.乡土社会的信用产生于对一种行为规矩熟悉到不加思索的可靠性,这种信用远胜于法理社会中的一纸契约。

D.在乡土社会进入现代社会的过程中,原有的生活方式与现代社会不相适应,暴露出弊端,“土气”一词因而有了贬义。

当堂自测

第·四·部·分

2 .根据《乡土本色》内容,下列理解和分析正确的一项是( )

A.乡土社会里的个体为了谋生这一共同目标,分工协作,有机地聚合在一起,形成没有陌生人的“熟人”社会。

B.礼俗是乡土社会里应对社会生活的根本原则、抽象真理,也是人们处理具体事务时目的与手段间的普遍联系。

C.乡土社会的信用产生于对一种行为规矩熟悉到不加思索的可靠性,这种信用远胜于法理社会中的一纸契约。

D.在乡土社会进入现代社会的过程中,原有的生活方式与现代社会不相适应,暴露出弊端,“土气”一词因而有了贬义。

【答案】D

当堂自测

第·四·部·分

【解析】本题考查学生对《乡土中国》基本内容、主旨或观点的整体把握能力。

A.“为了谋生这一共同目标,分工协作”有误,原文表述是,它是“机械的团结”的特征,而“乡土社会”是“有机的团结”,故A项错误。

B. “也是人们处理具体事务时目的与手段间的普遍联系”无中生有,原文中没有类似的表述。故B项错误。

C. “这种信用远胜于法理社会中的一纸契约”不合文意,原文的表述是“乡土社会的信用并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不加思索时的可靠性”,故C项错误。

当堂自测

第·四·部·分

3 .下列对“乡土本色”章节内容的理解,不正确的一项是( )

A.在城市,人与人之间的关系往往十分疏远,近邻形同陌路;而在农村,人与人之间十分熟络,近邻堪比亲人,这体现了乡土社会是一个熟悉社会。

B.美国耶鲁大学的一群中国老人,因为在学校的一处荒地上遍种蔬菜,引起了美国媒体的关注,中国老人的行为体现了中国人对土地的敬重与依恋。

C.中国农民聚村而居是出于聚亲连族、抵御外敌、保卫家园等的考虑,福建闽南山区一带的圆形、八角形、纱帽形等土楼村落的形式就是典型例证。

D.在乡土社会中,亲属、村民间借钱也司空见惯,先靠人情做抵押,再辅以签字画押,订立字据,这体现了乡土社会的信用来源在于从熟悉中获得信任。

当堂自测

第·四·部·分

3 .下列对“乡土本色”章节内容的理解,不正确的一项是( )

A.在城市,人与人之间的关系往往十分疏远,近邻形同陌路;而在农村,人与人之间十分熟络,近邻堪比亲人,这体现了乡土社会是一个熟悉社会。

B.美国耶鲁大学的一群中国老人,因为在学校的一处荒地上遍种蔬菜,引起了美国媒体的关注,中国老人的行为体现了中国人对土地的敬重与依恋。

C.中国农民聚村而居是出于聚亲连族、抵御外敌、保卫家园等的考虑,福建闽南山区一带的圆形、八角形、纱帽形等土楼村落的形式就是典型例证。

D.在乡土社会中,亲属、村民间借钱也司空见惯,先靠人情做抵押,再辅以签字画押,订立字据,这体现了乡土社会的信用来源在于从熟悉中获得信任。

【答案】D

当堂自测

第·四·部·分

【解析】

本题考查对整本书阅读之《乡土中国》章节内容的理解和分析的能力。

D项,“亲属、村民间借钱也司空见惯,先靠人情做抵押,再辅以签字画押,订立字据,这体现了乡土社会的信用来源在于从熟悉中获得信任”理解有误,原文的表述“亲属、村民间借钱也司空见惯,只靠人情做抵押,不用签字画押,订立字据,这才体现了乡土社会的信用来源在于从熟悉中获得信任”,原文是“不用签字画押”,故此项曲解原文文意了。

故选D。

当堂自测

第·四·部·分

二、内容理解与概括

4 .某同学在学习《乡土中国·乡土本色》时,在笔记上记录了书中的三个事例的梗概,请你根据这三个事例,帮助他提炼出中国社会基层“乡土性”的三个特点。每点不超过12个字。

(1)史禄国先生曾告诉费孝通先生,远在西伯利亚,中国人住下了,不管天气如何,还是要下些种子,试试看能不能种地。

(2)一位研究语言的朋友说,张北那一带的村子里,几百年来老是这几个姓。乡村里的人口似乎是附着在土地上的。

(3)在一个村子里,每个孩子都是在人家眼里长大的,在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的。

当堂自测

第·四·部·分

二、内容理解与概括

4 .某同学在学习《乡土中国·乡土本色》时,在笔记上记录了书中的三个事例的梗概,请你根据这三个事例,帮助他提炼出中国社会基层“乡土性”的三个特点。每点不超过12个字。

(1)史禄国先生曾告诉费孝通先生,远在西伯利亚,中国人住下了,不管天气如何,还是要下些种子,试试看能不能种地。

(2)一位研究语言的朋友说,张北那一带的村子里,几百年来老是这几个姓。乡村里的人口似乎是附着在土地上的。

(3)在一个村子里,每个孩子都是在人家眼里长大的,在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的。

【答案】①乡土社会中的人离不开土地(或根植土地、依赖土地等)。②定居是常态(或不流动是常态)。③乡土社会是熟人社会。

当堂自测

第·四·部·分

【解析】本题考查概括重要概念的特点的能力。

题干要求提炼出“乡土性”的三个特点,那么我们就要围绕“乡土性”提取关键信息。

第(1)句中的“试试看能不能种地”表明在乡土社会中的人离不开土地。

第(2)句中的“乡村里的人口似乎是附着在土地上的”表明在乡土社会中定居是常态。

第(3)句中的“在人家眼里长大的”“小就有惯的”表明乡土社会是一个熟人的社会。

注意有字数限制。

当堂自测

第·四·部·分

三、阅读与思考

5 .阅读下面“乡土本色”中的两个语段,完成下面小题。

乡土本色(节选)

①从基层上看去,中国社会是乡土性的。那些被称土气的乡下人是中国社会的基层。我们说乡下人土气,这个土字用得很好。土字的基本意义是指泥土。乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生办法。靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。农业直接取资于土地,种地的人搬不动地,长在土里的庄稼行动不得,土气是因为不流动而发生的。

②不流动是从人和空间的关系上说的,从人和人在空间的排列关系上说就是孤立和隔膜。孤立和隔膜并不是以个人为单位的,而是以住在一处的集团为单位的。中国乡土社区的单位是村落,从三家村起可以到几千户的大村。孤立、隔膜是就村和村之间的关系而说的。孤立和隔膜并不是绝对的,但是人口的流动率小,社区间的往来也必然疏少。我想我们很可以说,乡土社会的生活是富于地方性的。地方性是指他们活动范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着孤立的社会圈子。

【小题1】第①段作者是如何为“土气”正名的?

【小题2】这两段文字之间的逻辑联系非常紧密,请作简要分析。

当堂自测

乡土本色(节选)

①从基层上看去,中国社会是乡土性的。那些被称土气的乡下人是中国社会的基层。我们说乡下人土气,这个土字用得很好。土字的基本意义是指泥土。乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生办法。靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。农业直接取资于土地,种地的人搬不动地,长在土里的庄稼行动不得,土气是因为不流动而发生的。

②不流动是从人和空间的关系上说的,从人和人在空间的排列关系上说就是孤立和隔膜。孤立和隔膜并不是以个人为单位的,而是以住在一处的集团为单位的。中国乡土社区的单位是村落,从三家村起可以到几千户的大村。孤立、隔膜是就村和村之间的关系而说的。孤立和隔膜并不是绝对的,但是人口的流动率小,社区间的往来也必然疏少。我想我们很可以说,乡土社会的生活是富于地方性的。地方性是指他们活动范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着孤立的社会圈子。

当堂自测

第·四·部·分

【答案】

【小题1】①在乡下住离不开泥土;②靠种地谋生离不开泥土;③土地以及长在上面的庄稼不流动所以离不开泥土。

【解析】

【小题1】

本题考查学生理解文章内容,概括好归纳内容要点的能力。

“我们说乡下人土气”中的“土气”表明“土气”通常被作为贬义用的,但是作者说“这个土字用得很好”,表明作者笔下的“土气”意思却截然相反。他的理由是“乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生办法。靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。农业直接取资于土地,种地的人搬不动地,长在土里的庄稼行动不得,土气是因为不流动而发生的”,由此可以概括出作者认为“这个土字用得很好”的理由,一是在乡下住离不开泥土,二是靠种地谋生离不开泥土,三是土地以及长在上面的庄稼不流动所以离不开泥土。这也正是作者为“土气”正名的三个方面。

第·四·部·分

【答案】

【小题2】主要通过“不流动”承接前后段,自然引出因为“不流动”而导致的村落之间的孤立和隔膜这个乡土社会的另一个特点。

【解析】

【小题2】

本题考查学生分析段落间逻辑联系的能力。

第一节是说“从基层上看去,中国社会是乡土性的”,最后一句说“土气是因为不流动而发生的”,这是抓住土地的“不流动”的特性分析出的。

第二段开头就说“不流动是从人和空间的关系上说的,从人和人在空间的排列关系上说就是孤立和隔膜”,然后说“孤立和隔膜并不是以个人为单位的,而是以……。孤立、隔膜是就村和村之间的关系而说的。孤立和隔膜并不是绝对的……”,即第二段从“不流动”,自然引出因为“不流动”而导致的村落之间的孤立和隔膜这个乡土社会的另一个特点。所以,这两段文字主要通过“不流动”,承接前后段内容,由土地的“不流动”自然写到“不流动”导致村落间的孤立和隔膜,而村落间的孤立和隔膜是乡土社会的另一个特点。

第二套

当堂检测

1、下列对“中国社会是乡土性的”的理解,符合原文意思的一项是( )

A.乡民是中国社会的基层,他们以种地为基本生存方式,从土地中获取生活资

源,因此与土地分不开,为土地所束缚。

B.人与人在空间排列上的不流动性,造成乡土社会里乡民个体之间彼此的孤立

与隔膜,所以才有三家村式的微型村落的存在。

C.乡土社会里的个体为了谋生这一共同目标,分工协作,有机地聚合在一起,

形成没有陌生人的“熟人”社会。

D.无论是生活的环境还是所接触的人物,对乡民而言都是生而与俱,再熟悉不

过的,于是他们选择固守乡土,终老于斯。

答案及解析

1.A

[解析]B项中的“孤立与隔膜”是就村与村之间的关系而说的,而并非指乡民个体之间。C项,“分工合作”是“法理”的社会的特点。D项,“固守乡土,终老于斯”是地方性的限制造成的。

2、下列理解和分析,符合原文意思的一项是( )

A.生活在乡土社会的人们,彼此之间相互了解,没有隔阂,相比现代

社会,更容易获得一种从心所欲的自由。

B.依附于土地的乡民从小习得礼俗,与周围的人都熟如亲人,因为大家感情深厚,所以对他们来讲“从俗即是从心”。

C.乡民之间的交往是基于彼此的熟悉和信任来进行的,法律不是调节

乡土社会中人际交往和人际关系的基本依据。

D.乡土社会的信用产生于对一种行为规矩熟悉到不假思索的可靠性,

这种信用远胜于法理社会中的一纸契约。

答案及解析

2.C

[解析]A项,原文内容是“在一个熟悉的社会中,我们会得到从心所欲而不逾规矩的自由”,现代社会的自由是法律保证的,并不是说乡土社会的自由比现代社会的自由容易获得。

B项,因为“得到了从心所欲而不逾规矩的自由”,所以才说“从俗即是从心”。

D项,"这种信用远胜于法理社会中的一纸契约”在原文中找不到依据。

3.下列说法中,能作为论据来支撑《乡土中国》第一章《乡土本色》观点的有哪些?

A.“金窝银窝,不如家里的草窝。”

B.“安土重迁,黎民之性。骨肉相附,人性所愿也。”

C.“鸡犬相闻,老死不相往来。”

D.“乌鸦反哺,羔羊跪乳。”

E.“朋友多了路好走,朝里有人好做官。”

F.“人无礼则不生,事无礼则不成。”

G.“男女授受不亲”

答案及解析

3.ABCEF

[解析]D.“乌鸦反哺,羔羊跪乳。”一般喻指报恩父母

G.“男女授受不亲”在《乡土中国》第七章《男女有别》

4.为什么以乡下人为研究对象?以“乡土中国”概念为书名?

从基层上看,中国社会是乡土性的。而“乡土性”最直观的体现就是在乡下人身上的泥土性。

中国社会的乡土性要义包括三方面:

①中国社会是不流动的,具有稳定性。

②中国社会是“熟悉”的社会。

③中国社会是“礼俗社会”

5.中国人的诚信与西方人的诚信的区别是什么?

(礼俗社会:一种并没有具体目的,只是因为在一起生长而发生的社会,是“有机的团结”。

法理社会:一种为了要完成一件任务而结合的社会,是“机械的团结”。)

所以,中国人的诚信是对行为规矩的坚守,西方人的诚信是对契约的遵守。

6.乡土社会“生于斯、长于斯”安土重迁的原因及其深远影响。

客观上:农耕文明,让百姓无法脱离土地而生存;聚村而居,生活和工作都有其便利性;

在与土地、自然打交道的过程中产生的熟悉而亲密的感觉;日日与土地打交道,视野封闭,缺少闯荡的勇气与决心。

“乡土本色”决定了乡土社会人们的交际圈是封闭狭窄的熟人社会,其社会结构也由此特色而造成。

原

因

影

响

学术著作通读方法

(看作14篇论文去读)

你需要读

内容解读

结构解读

核心概念

具体事例

中心论点

(论证)

行文思路

论证方法

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读