2023年中考语文复习 课内文言文阅读13马说课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023年中考语文复习 课内文言文阅读13马说课件(共24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 504.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-20 07:46:07 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

第二部分 课内文言文阅读

13.马说

原文呈现

知识梳理

巩固训练

韩 愈

原文呈现

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

知识梳理

巩固训练

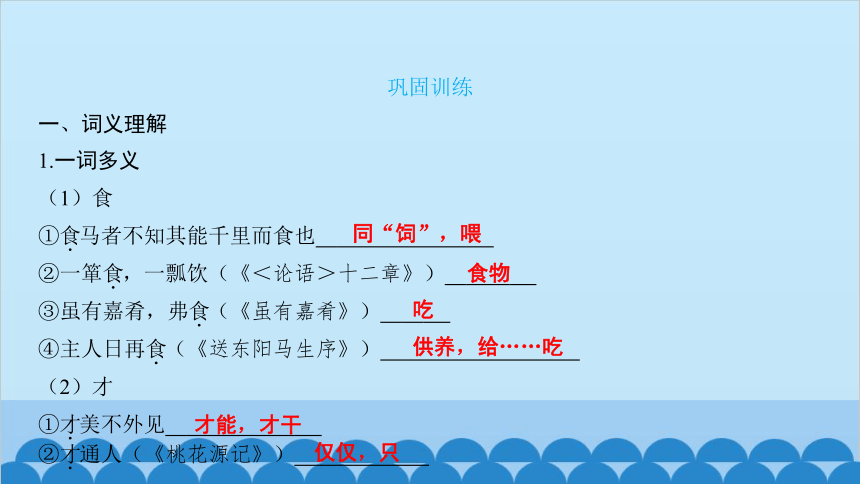

一、词义理解

1.一词多义

(1)食

①食.马者不知其能千里而食也 同“饲”,喂

②一箪食.,一瓢饮(《<论语>十二章》) 食物

③虽有嘉肴,弗食.(《虽有嘉肴》) 吃

④主人日再食.(《送东阳马生序》) 供养,给……吃

(2)才

①才.美不外见 才能,才干

同“饲”,喂

食物

吃

供养,给……吃

才能,才干

②才.通人(《桃花源记》) 仅仅,只

仅仅,只

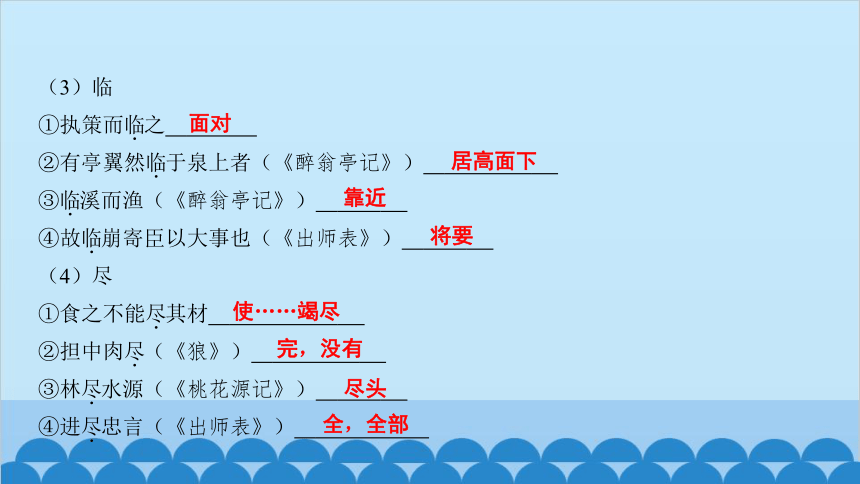

(3)临

①执策而临.之 面对

②有亭翼然临.于泉上者(《醉翁亭记》) 居高面下

③临.溪而渔(《醉翁亭记》) 靠近

④故临.崩寄臣以大事也(《出师表》) 将要

(4)尽

①食之不能尽.其材 使……竭尽

②担中肉尽.(《狼》) 完,没有

③林尽.水源(《桃花源记》) 尽头

④进尽.忠言(《出师表》) 全,全部

面对

居高面下

靠近

将要

使……竭尽

完,没有

尽头

全,全部

(5)称

①不以千里称.也 著称

②四海亦谬称.其氏名(《送东阳马生序》) 称说

③先帝称.之曰能(《出师表》) 称赞

(6)或

①一食或.尽粟一石

有时

②或.异二者之为(《岳阳楼记》)

或许,也许,表示委婉的语气

著称

称说

称赞

有时

或许,也许,表示委婉的语气

③今或.闻无罪(《陈涉世家》)

有人

有人

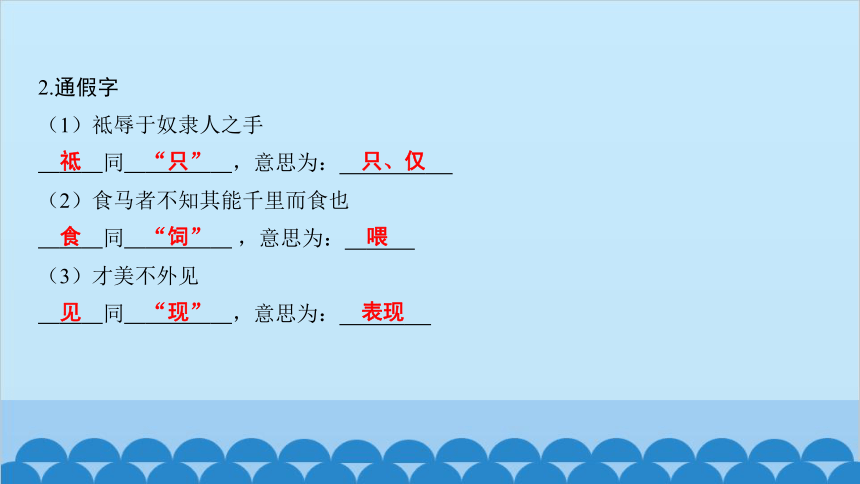

2.通假字

(1)祗辱于奴隶人之手

祗 同 “只” ,意思为: 只、仅

(2)食马者不知其能千里而食也

食 同 “饲” ,意思为: 喂

(3)才美不外见

见 同 “现” ,意思为: 表现

祗

“只”

只、仅

食

“饲”

喂

见

“现”

表现

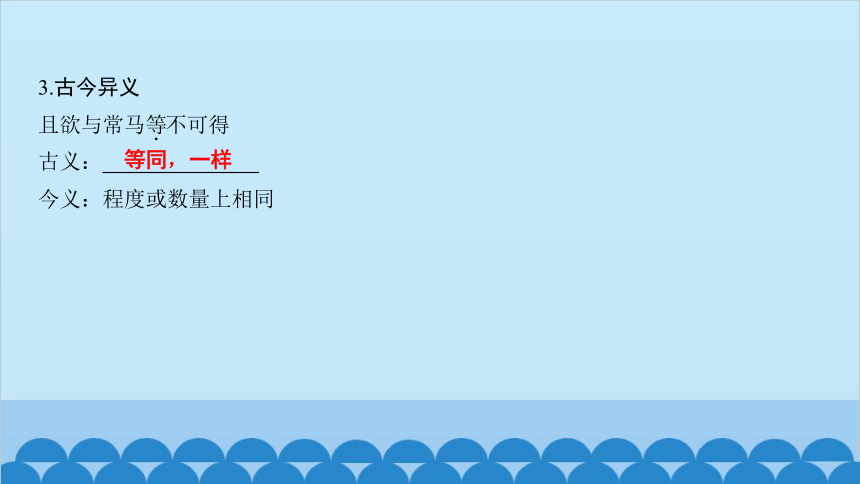

3.古今异义

且欲与常马等.不可得

古义: 等同,一样

今义:程度或数量上相同

等同,一样

4.词类活用

(1)名词用作动词

①一食.或尽粟一石 吃

②策.之不以其道 用马鞭驱赶

(2)数量词用作动词

食马者不知其能千.里.而食也 日行千里

(3)形容词用作动词

一食或尽.粟一石 吃完

吃

用马鞭驱赶

日行千里

吃完

二、句子翻译

1.马之千里者,一食或尽粟一石。

日行千里的马,一顿有时能吃下一石粮食。

2.食马者不知其能千里而食也。

喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。

3.且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

想要跟普通的马相等尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢?

4.策之不以其道,食之不能尽其材。

鞭策它,不按正确的方法,喂养又不足以使它充分发挥自己的才能。

日行千里的马,一顿有时能吃下一石粮食。

喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。

想要跟普通的马相等尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢?

鞭策它,不按正确的方法,喂养又不足以使它充分发挥自己的才能。

5.执策而临之,曰:“天下无马!”

(反而)拿着鞭子站在它跟前说:“天下没有千里马!”

(反而)拿着鞭子站在它跟前说:“天下没有千里马!”

6.其真无马邪?其真不知马也!

真的没有千里马吗?其实是他们真不识得千里马啊!

真的没有千里马吗?其实是他们真不识得千里马啊!

三、文意理解

1.问答题

(1)本文采用了“托物寓意”的写法。文中的“千里马”“伯乐”“食马者”各喻指什么人?

千里马喻指人才;伯乐喻指能发现、赏识、任用人才的人;食马者喻指不识人才、埋没人才的统治者。

(2)千里马被埋没的根本原因和直接原因是什么?(请用原文中的句子回答)

根本原因:食马者不知其能千里而食也。直接原因:食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得。

千里马喻指人才;伯乐喻指能发现、赏识、任用人才的人;食马者喻指不识人才、埋没人才的统治者。

根本原因:食马者不知其能千里而食也。直接原因:食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得。

(3)本文通过描写千里马的遭遇,表达作者怎样的思想?

为“千里马”被埋没鸣不平。(或:为“千里马”得不到应有的待遇而感到同情和惋惜。)

为“千里马”被埋没鸣不平。(或:为“千里马”得不到应有的待遇而感到同情和惋惜。)

2.选择题

(1)下列对文章的分析理解,不.正.确.的一项是( A )

A.第一段先以“世有伯乐,然后有千里马”起笔,从正面提出问题,然后笔锋一转,从反面展开议论。

B.第二、三段通过千里马被埋没的遭遇对无知的“食马者”发出强烈的谴责。

C.在作者看来,世上缺乏的是人才和发现人才的人,在这两者中主要缺乏发现人才的人。

D.文章借伯乐和千里马的传说,将人才比作千里马,将愚妄浅薄、不识人才的统治者比作食马者。

解析:A.文章并没有从反面展开议论。

A

(2) 下列对文章的分析理解,不.正.确.的一项是( A )

A.全文用了借物喻人的方式,把千里马比喻为知人善任的贤君,把伯乐比喻为未被发现的真正人才。

B.作者希望统治者能识别人才,重用人才,使他们能充分发挥才能。

C.全文阐述了封建社会中人才被埋没的原因,对统治者不识人才和摧残人才的社会现象进行了抨击。

D.全文表达了作者怀才不遇,壮志难酬之情和对统治者埋没、摧残人才的愤懑和控诉。

解析:A.全文用了借物喻人的方式,把伯乐比喻为知人善任的贤君,把千里马比喻为未被发现的真正人才。

A

阅读下面的文字,完成1—3题。(9分)

【甲】《马说》(原文见八年级下册教材P122)

【乙】楚人和氏得玉璞①楚山中,奉而献之厉王。厉王使玉人相之,玉人曰:“石也。”王以.和为诳②,而刖③其左足。及厉王薨④,武王即位,和又奉其璞而献之武王,武王使玉人相之,又曰:“石也。”王又以为和诳,而刖其右足。武王薨,文王即位,和乃抱其璞而哭于楚山之下,三日三夜,泣尽而继之以血。王闻之,使人问其故,曰:“天下之刖者多矣,子奚⑤哭之悲也?”和曰:“吾非悲刖也,悲乎宝玉而题之以石,贞士而名之以诳,此吾所.以.悲也。”王乃使玉人理⑥其璞而得宝焉,遂命曰:和氏之璧。

(选自韩非子《卞和泣玉》)

四、对比阅读

第一篇

【注释】①璞:含玉的石头。②诳:欺骗。③刖(yuè):古代的一种断脚的刑罚。④薨(hōng):古代称诸侯或有爵位的大官死去。⑤奚:为什么。⑥理:治理,这里指对璞石进行雕琢。

1.解释文中加点词语的意思。(4分)

(1)祗.辱于奴隶人之手( 同“只”,只、仅 )

(2)食.马者不知其能千里而食也( 同“饲”,喂 )

(3)王以.和为诳( 认为 )

(4)此吾所.以.悲也 ( ……的原因 )

同“只”,只、仅

同“饲”,喂

认为

……的原因

2.把文中画线的句子翻译成现代汉语。(2分)

王乃使玉人理其璞而得宝焉。

文王便叫玉匠去雕琢那块璞石,果然从那块璞石中得到一块价值连城的美玉。(2分)

文王便叫玉匠去雕琢那块璞石,果然从那块璞石中得到一块价值连城的美玉。(2分)

3.通过“识马”“相玉”,【甲】【乙】两篇选文反映的社会现实有什么共同特点?(3分)

统治者不识人才、埋没人才;英才志士怀才不遇、有志难伸。(3分)

统治者不识人才、埋没人才;英才志士怀才不遇、有志难伸。(3分)

参考译文

楚国有个名叫卞和的人,从楚山中得到一块含有美玉的璞石,就把它献给了楚厉王。厉王命令玉匠鉴别。玉匠一看就说:“这只是一块石头。”厉王认为卞和是有意欺骗他,于是就下令砍去了卞和的左脚。等到厉王死去,武王登位后,卞和又把那块璞石献给了武王。武王又让玉匠鉴别,玉匠又说:“这只是一块石头。”武王也认为卞和是有意欺骗他,于是下令砍去了他的右脚。而后,武王驾崩,文王登位。卞和竟然捧着那块璞石,在楚山脚下一连痛哭了三天三夜,眼泪流尽,血也哭了出来。文王听说了这件事后,就派人前去调查原因,那人问他说:“天下被砍去脚的人很多,为什么只有你哭得如此悲伤呢?”卞和回答说:“我并非因为失去双脚而感到悲伤,而是痛心世人将宝玉看作石头,把忠诚的人称为骗子,这才是我感到悲伤的原因啊!”文王便叫玉匠去雕琢那块璞石,果然从那块璞石中得到一块价值连城的美玉,于是命名这块美玉为“和氏璧”。

第二篇

阅读下面的文字,完成1—3题。(9分)

【甲】《马说》(原文见八年级下册教材P122)

【乙】古之君人,有以千金求千里马者,三年不能得。涓人①言于君曰:“请求之。”君遣之。三月得千里马。马已死,买其骨五百金,反以报君。君大怒曰:“所求者生马,安事死马②而捐③五百金!”涓人对曰:“死马且买之五百金况生马乎天下必以王为能市.马马今至矣!”于是不能期年④,千里之马至者三。

(选自《战国策》)

【注释】①涓人:国王的近臣。②安事死马:要死马做什么。③捐:白白费掉。④期年:满一年。

1.参考表格提示的方法,解释下列加点词语的意思。(3分)

语句及加点 方法提示 解释

(1)骈.死于槽枥之间 字形分析法:裕,有衣有谷,本义是衣物充足,引申为富裕。 (1) 本义为两马并驾,引申为并列

(2)策.之不以其道 成语迁移法:策.马扬鞭。 (2) 用马鞭驱赶

(3)以王为能市.马 查阅字典法:①做买卖的地方;②城市;③买;④属于市制的(度量衡单位)。(《古代汉语词典》) (3) ③ (填序号)

本义为两马并

驾,引申为并列

用马鞭驱赶

③

2.请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

死 马 且 买 之 五 百 金 况 生 马 乎 天 下 必 以 王 为 能 市 马 马 今 至 矣

死马且买之五百金/况生马乎/天下必以王为能市马/马今至矣(3分)

3.【甲】文与【乙】文中的“千里马”的命运是否相同?请简要说明。(3分)

不同。【甲】文中的“千里马”因为不能得到统治者的赏识、任用,最终不能“以千里称”。【乙】文中的“千里马”因为君主渴求并能够采纳正确的建议,而得以脱颖而出。(3分)

不同。【甲】文中的“千里马”因为不能得到统治者的赏识、任用,最终不能“以千里称”。【乙】文中的“千里马”因为君主渴求并能够采纳正确的建议,而得以脱颖而出。(3分)

古时的一位君主,想用千金求购千里马,几年也没有买到。君主的近臣对他说:“请允许我去寻求它。”国君派遣他去了。几个月后获得千里马,马已经死了,那人用五百金买了死马的骨头,返回去把此事回报国君。国君很生气,说道:“我所要购求的是活马,死马有什么用还白白费掉了五百金!”君主近臣回答道:“死马尚且要花五百金购买,更何况活马呢?天下必定认为大王您是能出高价买马的人,千里马现在就会到来了。”于是不到一年,来了许多千里马。

参考译文

第二部分 课内文言文阅读

13.马说

原文呈现

知识梳理

巩固训练

韩 愈

原文呈现

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

知识梳理

巩固训练

一、词义理解

1.一词多义

(1)食

①食.马者不知其能千里而食也 同“饲”,喂

②一箪食.,一瓢饮(《<论语>十二章》) 食物

③虽有嘉肴,弗食.(《虽有嘉肴》) 吃

④主人日再食.(《送东阳马生序》) 供养,给……吃

(2)才

①才.美不外见 才能,才干

同“饲”,喂

食物

吃

供养,给……吃

才能,才干

②才.通人(《桃花源记》) 仅仅,只

仅仅,只

(3)临

①执策而临.之 面对

②有亭翼然临.于泉上者(《醉翁亭记》) 居高面下

③临.溪而渔(《醉翁亭记》) 靠近

④故临.崩寄臣以大事也(《出师表》) 将要

(4)尽

①食之不能尽.其材 使……竭尽

②担中肉尽.(《狼》) 完,没有

③林尽.水源(《桃花源记》) 尽头

④进尽.忠言(《出师表》) 全,全部

面对

居高面下

靠近

将要

使……竭尽

完,没有

尽头

全,全部

(5)称

①不以千里称.也 著称

②四海亦谬称.其氏名(《送东阳马生序》) 称说

③先帝称.之曰能(《出师表》) 称赞

(6)或

①一食或.尽粟一石

有时

②或.异二者之为(《岳阳楼记》)

或许,也许,表示委婉的语气

著称

称说

称赞

有时

或许,也许,表示委婉的语气

③今或.闻无罪(《陈涉世家》)

有人

有人

2.通假字

(1)祗辱于奴隶人之手

祗 同 “只” ,意思为: 只、仅

(2)食马者不知其能千里而食也

食 同 “饲” ,意思为: 喂

(3)才美不外见

见 同 “现” ,意思为: 表现

祗

“只”

只、仅

食

“饲”

喂

见

“现”

表现

3.古今异义

且欲与常马等.不可得

古义: 等同,一样

今义:程度或数量上相同

等同,一样

4.词类活用

(1)名词用作动词

①一食.或尽粟一石 吃

②策.之不以其道 用马鞭驱赶

(2)数量词用作动词

食马者不知其能千.里.而食也 日行千里

(3)形容词用作动词

一食或尽.粟一石 吃完

吃

用马鞭驱赶

日行千里

吃完

二、句子翻译

1.马之千里者,一食或尽粟一石。

日行千里的马,一顿有时能吃下一石粮食。

2.食马者不知其能千里而食也。

喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。

3.且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

想要跟普通的马相等尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢?

4.策之不以其道,食之不能尽其材。

鞭策它,不按正确的方法,喂养又不足以使它充分发挥自己的才能。

日行千里的马,一顿有时能吃下一石粮食。

喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。

想要跟普通的马相等尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢?

鞭策它,不按正确的方法,喂养又不足以使它充分发挥自己的才能。

5.执策而临之,曰:“天下无马!”

(反而)拿着鞭子站在它跟前说:“天下没有千里马!”

(反而)拿着鞭子站在它跟前说:“天下没有千里马!”

6.其真无马邪?其真不知马也!

真的没有千里马吗?其实是他们真不识得千里马啊!

真的没有千里马吗?其实是他们真不识得千里马啊!

三、文意理解

1.问答题

(1)本文采用了“托物寓意”的写法。文中的“千里马”“伯乐”“食马者”各喻指什么人?

千里马喻指人才;伯乐喻指能发现、赏识、任用人才的人;食马者喻指不识人才、埋没人才的统治者。

(2)千里马被埋没的根本原因和直接原因是什么?(请用原文中的句子回答)

根本原因:食马者不知其能千里而食也。直接原因:食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得。

千里马喻指人才;伯乐喻指能发现、赏识、任用人才的人;食马者喻指不识人才、埋没人才的统治者。

根本原因:食马者不知其能千里而食也。直接原因:食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得。

(3)本文通过描写千里马的遭遇,表达作者怎样的思想?

为“千里马”被埋没鸣不平。(或:为“千里马”得不到应有的待遇而感到同情和惋惜。)

为“千里马”被埋没鸣不平。(或:为“千里马”得不到应有的待遇而感到同情和惋惜。)

2.选择题

(1)下列对文章的分析理解,不.正.确.的一项是( A )

A.第一段先以“世有伯乐,然后有千里马”起笔,从正面提出问题,然后笔锋一转,从反面展开议论。

B.第二、三段通过千里马被埋没的遭遇对无知的“食马者”发出强烈的谴责。

C.在作者看来,世上缺乏的是人才和发现人才的人,在这两者中主要缺乏发现人才的人。

D.文章借伯乐和千里马的传说,将人才比作千里马,将愚妄浅薄、不识人才的统治者比作食马者。

解析:A.文章并没有从反面展开议论。

A

(2) 下列对文章的分析理解,不.正.确.的一项是( A )

A.全文用了借物喻人的方式,把千里马比喻为知人善任的贤君,把伯乐比喻为未被发现的真正人才。

B.作者希望统治者能识别人才,重用人才,使他们能充分发挥才能。

C.全文阐述了封建社会中人才被埋没的原因,对统治者不识人才和摧残人才的社会现象进行了抨击。

D.全文表达了作者怀才不遇,壮志难酬之情和对统治者埋没、摧残人才的愤懑和控诉。

解析:A.全文用了借物喻人的方式,把伯乐比喻为知人善任的贤君,把千里马比喻为未被发现的真正人才。

A

阅读下面的文字,完成1—3题。(9分)

【甲】《马说》(原文见八年级下册教材P122)

【乙】楚人和氏得玉璞①楚山中,奉而献之厉王。厉王使玉人相之,玉人曰:“石也。”王以.和为诳②,而刖③其左足。及厉王薨④,武王即位,和又奉其璞而献之武王,武王使玉人相之,又曰:“石也。”王又以为和诳,而刖其右足。武王薨,文王即位,和乃抱其璞而哭于楚山之下,三日三夜,泣尽而继之以血。王闻之,使人问其故,曰:“天下之刖者多矣,子奚⑤哭之悲也?”和曰:“吾非悲刖也,悲乎宝玉而题之以石,贞士而名之以诳,此吾所.以.悲也。”王乃使玉人理⑥其璞而得宝焉,遂命曰:和氏之璧。

(选自韩非子《卞和泣玉》)

四、对比阅读

第一篇

【注释】①璞:含玉的石头。②诳:欺骗。③刖(yuè):古代的一种断脚的刑罚。④薨(hōng):古代称诸侯或有爵位的大官死去。⑤奚:为什么。⑥理:治理,这里指对璞石进行雕琢。

1.解释文中加点词语的意思。(4分)

(1)祗.辱于奴隶人之手( 同“只”,只、仅 )

(2)食.马者不知其能千里而食也( 同“饲”,喂 )

(3)王以.和为诳( 认为 )

(4)此吾所.以.悲也 ( ……的原因 )

同“只”,只、仅

同“饲”,喂

认为

……的原因

2.把文中画线的句子翻译成现代汉语。(2分)

王乃使玉人理其璞而得宝焉。

文王便叫玉匠去雕琢那块璞石,果然从那块璞石中得到一块价值连城的美玉。(2分)

文王便叫玉匠去雕琢那块璞石,果然从那块璞石中得到一块价值连城的美玉。(2分)

3.通过“识马”“相玉”,【甲】【乙】两篇选文反映的社会现实有什么共同特点?(3分)

统治者不识人才、埋没人才;英才志士怀才不遇、有志难伸。(3分)

统治者不识人才、埋没人才;英才志士怀才不遇、有志难伸。(3分)

参考译文

楚国有个名叫卞和的人,从楚山中得到一块含有美玉的璞石,就把它献给了楚厉王。厉王命令玉匠鉴别。玉匠一看就说:“这只是一块石头。”厉王认为卞和是有意欺骗他,于是就下令砍去了卞和的左脚。等到厉王死去,武王登位后,卞和又把那块璞石献给了武王。武王又让玉匠鉴别,玉匠又说:“这只是一块石头。”武王也认为卞和是有意欺骗他,于是下令砍去了他的右脚。而后,武王驾崩,文王登位。卞和竟然捧着那块璞石,在楚山脚下一连痛哭了三天三夜,眼泪流尽,血也哭了出来。文王听说了这件事后,就派人前去调查原因,那人问他说:“天下被砍去脚的人很多,为什么只有你哭得如此悲伤呢?”卞和回答说:“我并非因为失去双脚而感到悲伤,而是痛心世人将宝玉看作石头,把忠诚的人称为骗子,这才是我感到悲伤的原因啊!”文王便叫玉匠去雕琢那块璞石,果然从那块璞石中得到一块价值连城的美玉,于是命名这块美玉为“和氏璧”。

第二篇

阅读下面的文字,完成1—3题。(9分)

【甲】《马说》(原文见八年级下册教材P122)

【乙】古之君人,有以千金求千里马者,三年不能得。涓人①言于君曰:“请求之。”君遣之。三月得千里马。马已死,买其骨五百金,反以报君。君大怒曰:“所求者生马,安事死马②而捐③五百金!”涓人对曰:“死马且买之五百金况生马乎天下必以王为能市.马马今至矣!”于是不能期年④,千里之马至者三。

(选自《战国策》)

【注释】①涓人:国王的近臣。②安事死马:要死马做什么。③捐:白白费掉。④期年:满一年。

1.参考表格提示的方法,解释下列加点词语的意思。(3分)

语句及加点 方法提示 解释

(1)骈.死于槽枥之间 字形分析法:裕,有衣有谷,本义是衣物充足,引申为富裕。 (1) 本义为两马并驾,引申为并列

(2)策.之不以其道 成语迁移法:策.马扬鞭。 (2) 用马鞭驱赶

(3)以王为能市.马 查阅字典法:①做买卖的地方;②城市;③买;④属于市制的(度量衡单位)。(《古代汉语词典》) (3) ③ (填序号)

本义为两马并

驾,引申为并列

用马鞭驱赶

③

2.请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

死 马 且 买 之 五 百 金 况 生 马 乎 天 下 必 以 王 为 能 市 马 马 今 至 矣

死马且买之五百金/况生马乎/天下必以王为能市马/马今至矣(3分)

3.【甲】文与【乙】文中的“千里马”的命运是否相同?请简要说明。(3分)

不同。【甲】文中的“千里马”因为不能得到统治者的赏识、任用,最终不能“以千里称”。【乙】文中的“千里马”因为君主渴求并能够采纳正确的建议,而得以脱颖而出。(3分)

不同。【甲】文中的“千里马”因为不能得到统治者的赏识、任用,最终不能“以千里称”。【乙】文中的“千里马”因为君主渴求并能够采纳正确的建议,而得以脱颖而出。(3分)

古时的一位君主,想用千金求购千里马,几年也没有买到。君主的近臣对他说:“请允许我去寻求它。”国君派遣他去了。几个月后获得千里马,马已经死了,那人用五百金买了死马的骨头,返回去把此事回报国君。国君很生气,说道:“我所要购求的是活马,死马有什么用还白白费掉了五百金!”君主近臣回答道:“死马尚且要花五百金购买,更何况活马呢?天下必定认为大王您是能出高价买马的人,千里马现在就会到来了。”于是不到一年,来了许多千里马。

参考译文