古诗词诵读《临安春雨初霁》课件(共37张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《临安春雨初霁》课件(共37张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 32.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-20 09:07:30 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”,春雨绵绵、杏花繁盛,极尽江南春光明媚深幽之态,连孝宗看后都连声称赞。雨下着春过,花落时春深,美诗美景,历经流年,总能唤起与表达我们对春天的感受。而在那个春天,在那句诗中,诗人陆游心里有何种滋味

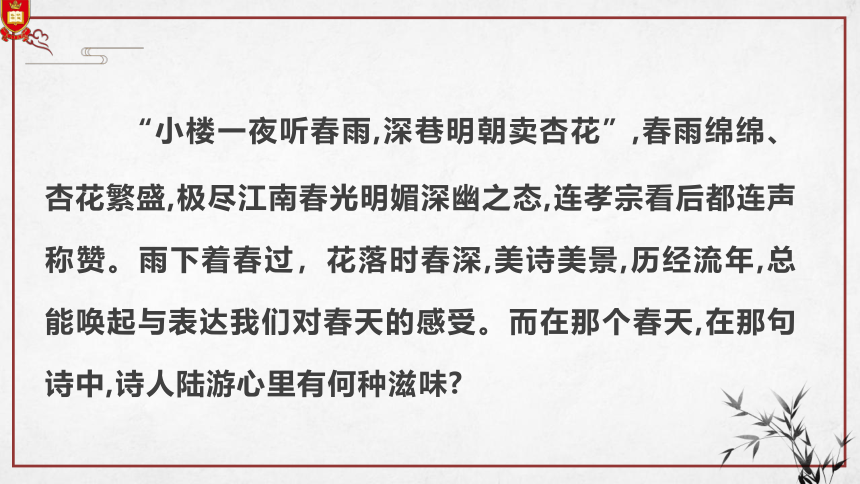

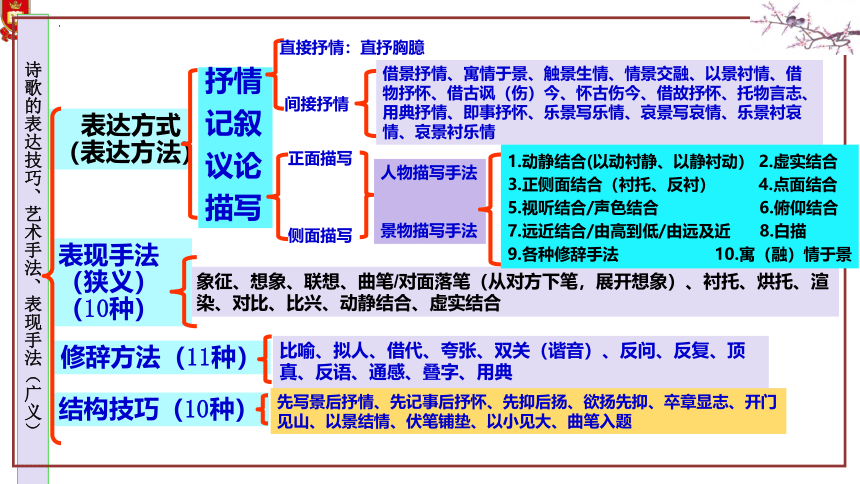

诗歌的表达技巧、艺术手法、表现手法(广义)

抒情

记叙

议论

描写

直接抒情:直抒胸臆

间接抒情

借景抒情、寓情于景、触景生情、情景交融、以景衬情、借物抒怀、借古讽(伤)今、怀古伤今、借故抒怀、托物言志、用典抒情、即事抒怀、乐景写乐情、哀景写哀情、乐景衬哀情、哀景衬乐情

正面描写

侧面描写

人物描写手法

景物描写手法

比喻、拟人、借代、夸张、双关(谐音)、反问、反复、顶真、反语、通感、叠字、用典

先写景后抒情、先记事后抒怀、先抑后扬、欲扬先抑、卒章显志、开门见山、以景结情、伏笔铺垫、以小见大、曲笔入题

象征、想象、联想、曲笔/对面落笔(从对方下笔,展开想象)、衬托、烘托、渲染、对比、比兴、动静结合、虚实结合

表达方式(表达方法)

表现手法(狭义)(10种)

修辞方法(11种)

结构技巧(10种)

1.动静结合(以动衬静、以静衬动) 2.虚实结合

3.正侧面结合(衬托、反衬) 4.点面结合

5.视听结合/声色结合 6.俯仰结合

7.远近结合/由高到低/由远及近 8.白描

9.各种修辞手法 10.寓(融)情于景

临安春雨初霁

陆游

01

了解陆游的生平及创作风格,了解本诗的写作背景

02

理解本诗的内容,背诵本诗。(重点)

03

鉴赏诗歌的艺术技巧,体会诗人的思想情感。(难点)

学习目标

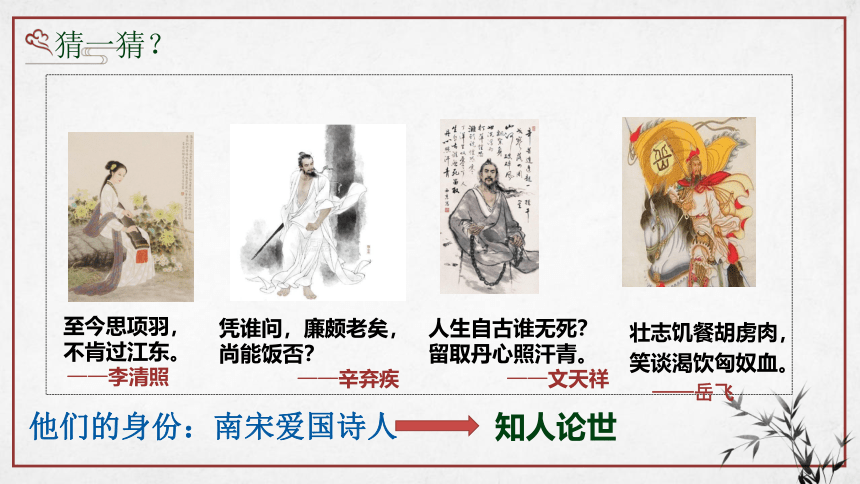

至今思项羽,

不肯过江东。

——李清照

凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?

——辛弃疾

人生自古谁无死?

留取丹心照汗青。

——文天祥

壮志饥餐胡虏肉,

笑谈渴饮匈奴血。

——岳飞

他们的身份:南宋爱国诗人

知人论世

猜一猜?

作者简介

陆游,字务观,号放翁。越州山阴(绍兴)人。出生于1125年(靖康之难前一年),北宋灭亡之际,成长在偏安的南宋。家庭的流离、国家的不幸、民族的不幸,使他从小就有深沉的家国情怀以及收复失地的强烈意志。因此立下了立下了“上马击狂胡,下马草军书”的志向。他一贯坚持抗金主张,怀着“一身报国有万死”的牺牲精神,决心“扫胡尘”、“请(平定)国难”,但在政治斗争中,屡遭朝廷投降派的排挤、打击,可是,他始终不渝地坚持自己的理想。嘉定二年(210),85岁的老诗人,抱着“死前恨不见中原”的遗恨,离开人世。 陆诗的突出特点是“多豪丽语,言征伐恢复事”。

靖康二年四月,金军攻破汴京,俘虏了宋徽宗、宋钦宗父子,以及大量赵氏皇族、后宫妃嫔与贵卿、朝臣等共三千余人北上金国。金兵烧杀抢掠,东京城中公私积蓄为之一空。靖康之耻导致了北宋的灭亡,深深刺痛了汉人的内心。

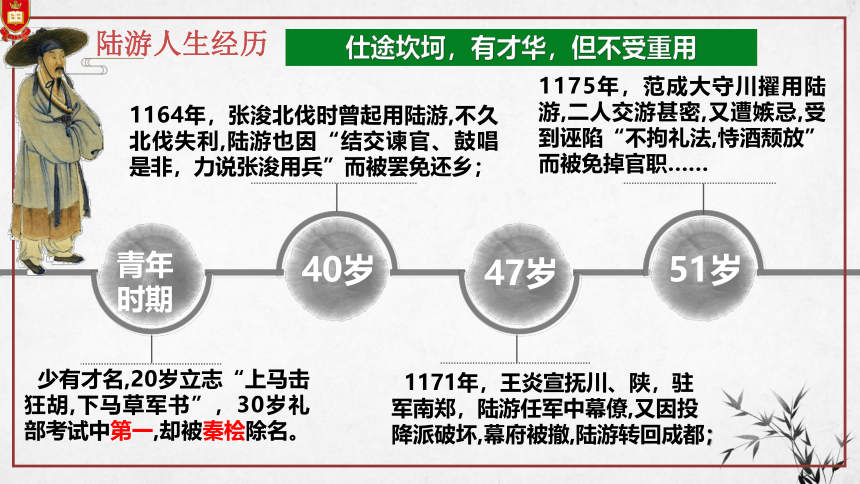

陆游人生经历

青年时期

40岁

47岁

51岁

少有才名,20岁立志“上马击狂胡,下马草军书”,30岁礼部考试中第一,却被秦桧除名。

1164年,张浚北伐时曾起用陆游,不久北伐失利,陆游也因“结交谏官、鼓唱是非,力说张浚用兵”而被罢免还乡;

1171年,王炎宣抚川、陕,驻军南郑,陆游任军中幕僚,又因投降派破坏,幕府被撤,陆游转回成都;

1175年,范成大守川擢用陆游,二人交游甚密,又遭嫉忌,受到诬陷“不拘礼法,恃酒颓放”而被免掉官职……

仕途坎坷,有才华,但不受重用

写作背景

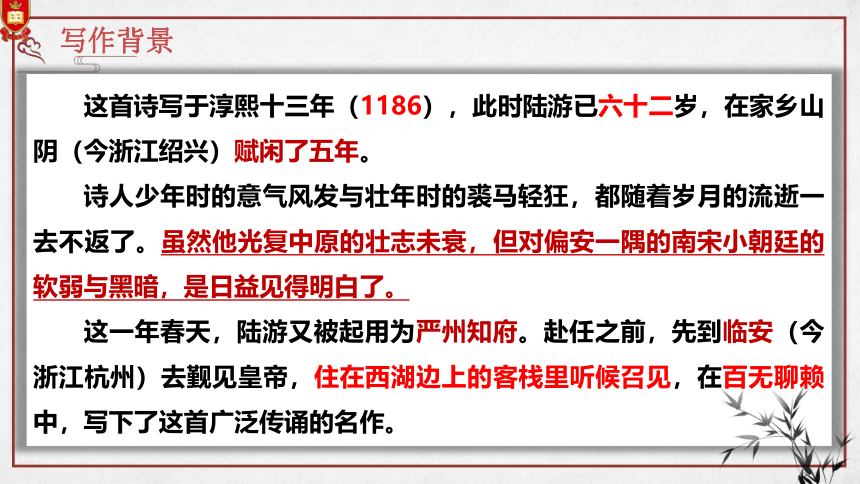

这首诗写于淳熙十三年(1186),此时陆游已六十二岁,在家乡山阴(今浙江绍兴)赋闲了五年。

诗人少年时的意气风发与壮年时的裘马轻狂,都随着岁月的流逝一去不返了。虽然他光复中原的壮志未衰,但对偏安一隅的南宋小朝廷的软弱与黑暗,是日益见得明白了。

这一年春天,陆游又被起用为严州知府。赴任之前,先到临安(今浙江杭州)去觐见皇帝,住在西湖边上的客栈里听候召见,在百无聊赖中,写下了这首广泛传诵的名作。

整体感知

01

解 题

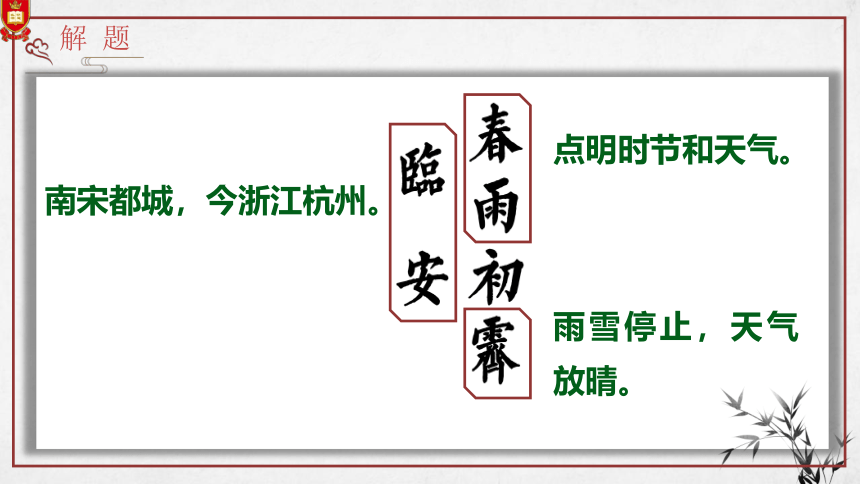

点明时节和天气。

雨雪停止,天气放晴。

南宋都城,今浙江杭州。

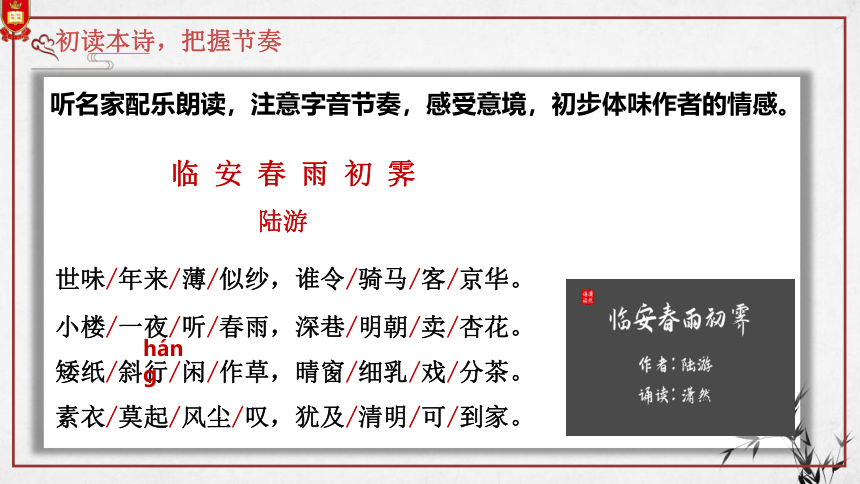

初读本诗,把握节奏

听名家配乐朗读,注意字音节奏,感受意境,初步体味作者的情感。

临 安 春 雨 初 霁

陆游

世味/年来/薄/似纱,谁令/骑马/客/京华。

小楼/一夜/听/春雨,深巷/明朝/卖/杏花。

矮纸/斜行/闲/作草,晴窗/细乳/戏/分茶。

素衣/莫起/风尘/叹,犹及/清明/可/到家。

hánɡ

深入探究

02

译文:近年来人世情味薄得像轻纱一样,

谁又让我骑马来到京都享受这份繁华呢?

文白对译

世味年来薄似纱,谁令骑马客京华?

世味:人世情味。

骑马:暗示被召作官。

客:客居。

京华:指京城临安。

【思考】首联用了什么手法?表现了作者怎样的情感?

文白对译

世味年来薄似纱,谁令骑马客京华?

【思考】首联用了什么手法?表现了作者怎样的情感?

原因:南宋朝廷不图恢复,得过且过,官场上的习气一天比一天地坏下去,在这样的环境里做官,又有什么意思呢!

情感:表达了作者对世态炎凉的无奈,透露出客居京华的懊悔。

作用:奠定诗歌抑郁惆怅的感情基调

比 喻

反问

①“世味”

——“薄似纱”

——感叹世态人情薄得就像半透明的纱

②谁令?

——诗人的志愿是建功立业,收复失地,既是重新起用,应是老骥伏枥,为何有此语?

直抒胸臆

文白对译

世味年来薄似纱,谁令骑马客京华?

【思考】首联用了什么手法?表现了作者怎样的情感?

①运用比喻和反问。把世态人情比作轻纱,感叹世态人情薄得就像半透明的纱,不但不提授职一事,反而说谁让自己到京城里来做客呢!(这也是讽喻的笔法)

②直抒胸臆。“谁令”表明他不得已而来京,表达了作者对官场污浊的厌弃和客居京城的无奈伤感。

文白对译

世味年来薄似纱,谁令骑马客京华?

【思考】诗人为何会有这样的一种情感?(对官场污浊的厌弃和客居京城的无奈伤感)

①诗人壮志未衰,一心北征,收复中原。

②看到南宋统治者在浮华的临安偏安一隅的悲愤,深深的无奈,彻底的绝望。

③透露出自己此时客居京华的懊悔,也表达了对仕途的厌倦失望

诗开篇就流露出诗人空有报国志,无奈客京华。

文白对译

世味年来薄似纱,谁令骑马客京华?

【思考】诗人为何会有这样的一种情感?(对官场污浊的厌弃和客居京城的无奈伤感)

“世味薄似纱”,即是作者对现实的否定,也体现出作者的刚直气节。

结构上与最后一联的“素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家。”照应,

诗末诗人拂袖而去,也是诗人对浮华帝都的不屑。

我们依稀仍可看见一个威武不屈富贵不能移的形象。

译文:住在小楼里听了一夜淅淅沥沥的春雨声,次日清晨深幽的小巷便传来了叫卖杏花的声音。

文白对译

小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

1.写客居生活。

2.小楼一夜听春雨:诗人彻夜不眠。为什么呢?

意 象

文白对译

小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

意象

小楼:是忧伤惆怅的代名词

《虞美人》小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中,抒发离愁别绪、国难家仇的伤感

春雨

绵绵春雨如愁人的思绪。

杏花

身居小楼,一夜听雨,是一诗境;

春雨如丝,绵绵不断,杏花开放,带露艳丽,另一诗境;

深巷卖花,声声入耳,又一诗境。

文白对译

小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

2.小楼一夜听春雨:诗人彻夜不眠。为什么呢?

明确:“小楼”在古诗词中经常代指忧伤惆怅,古人登高常生发出悲凉的情绪。诗人独处在狭窄的“小楼”里,听了整整一夜的春雨,表现了作者内心的惆怅与落寞。

文白对译

小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

2.颔联描绘了一幅怎样的画面?运用怎样的手法,表达了作者怎样的情感?

画面——描绘了一幅明艳生动的春光图。诗人只身住在小楼上,彻夜听着春雨的淅沥;次日清晨,深幽的小巷中传来了叫卖杏花的声音,淡雅的春意油然而生。

文白对译

小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

2.颔联描绘了一幅怎样的画面?运用怎样的手法,表达了作者怎样的情感?

深巷明朝卖杏花:达官贵人多居深巷,那里自然有人去叫卖杏花,这不经意的一笔,点染了临安城中的“太平盛世”气象,似乎全然忘记了亡国的危险。

乐景抒哀情

虚实结合

一夜—— 暗示了诗人一夜未曾入睡。

明朝(zhāo):明日早晨

文白对译

小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

2.颔联描绘了一幅怎样的画面?运用怎样的手法,表达了作者怎样的情感?

颔联借景抒情,以明媚的春光作为背景,诗人在小楼上夜听春雨,借杏花春雨表达旅居京城时的郁闷和惆怅,壮志难酬的感伤和无奈。

在这明艳的春光中,诗人在做什么呢?

文白对译

矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。

译文:铺开小纸悠闲地写着草书,在小雨初晴的窗边细细地烹茶煮茶。

矮纸:短纸、小纸。

草:草书。陆游客居京华,闲极无聊,所以写草书消遣。

细乳:沏茶时水面呈白色的小泡沫。

分茶:指鉴别茶的等级,这里就是品茶的意思。(宋元时煎茶之法。注汤后用箸搅茶乳,使汤水波纹幻变成种种形状。)

分茶这种游艺大约始于北宋初年。北宋初年,陶谷在《荈茗录》中已经说到一种叫“茶百戏”的游艺。他说:“茶至唐始盛,近世有下汤运匕,别施妙诀,使汤纹水脉成物象者。禽兽虫鱼花草之属,纤巧如画,但须臾即就散灭。此茶之变也,时人谓‘茶百戏’。”

分茶

知识链接

知识补充

陶谷所述“茶百戏”便是后来的“分茶”了,玩法是一样的。玩时“碾茶为末,注之以汤,以筅击拂”,此时,盏面上的汤纹水脉会幻变出种种图样,若出水云雾,状花鸟虫鱼,恰如一幅幅水墨图画,故也有“水丹青”之称。

茶百戏

知识链接

茶筅

茶筅xiǎn:古时烹茶时的一种调茶工具。茶筅以竹做成,宋徽宗赵佶jí在《大观茶论》中专门描述过茶筅:“茶筅,以斤竹老者为之。身欲厚重,筅欲疏动,本欲壮而末必眇。”

茶筅搅开使茶粉受水均匀,再冲入适量的热水,然后快速地用茶筅搅拌起沫浡bó(泡沫)。

茶筅用过后要洗干净,晾干。洗干净后,把竹丝的形状要用手指整理,可以轻轻的向外拨一下。避免竹丝都聚拢来,就会影响抹茶泡沫的生成。

文白对译

矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。

①作者客居京华,闲极无聊,无事作草书,晴窗下品清茗,消磨时光,表面上是闲适恬静的境界,然而在这背后,藏着诗人无限的感慨与牢骚。

②诗人到了京城,不去结交权贵,表明他厌倦官场的黑暗,实则抒发的是壮志难酬的无聊可悲。

3.“闲适恬静”国家多事之秋——自己作书品茶消磨时光,陆游此刻的心境真的如笔下这般闲适、恬静么?

文白对译

矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。

①用典。暗用了张芝的典故。张芝擅长草书,但写草书太花时间,所以很少写。借以表明自己客居京华,闲极无聊,以草书消遣。

②细节描写。闲作草,戏分茶这两个细节含蓄表达了诗人报国无门、有志难伸,闲极无聊只能蹉跎岁月的无奈。

3.颈联主要运用哪种表现手法,有怎样的表达效果?

文白对译

素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家。

译文:不要叹息那京都的尘土会弄脏洁白的衣衫,清明时节还来得及回到镜湖边的山阴故家。

素衣原指白色的衣服,这里用作代称。是诗人对自己的谦称(类似于“素士”)。素衣:代指布衣之士或贫寒读书人,还比喻清白的操守。

素衣莫起风尘叹——陆机《为顾彦先赠妇》诗中云:“京洛多风尘,素衣化为缁”,风尘不仅指羁旅风霜之苦,又寓有京中恶浊,久居为其所化之意。

双 关

文白对译

素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家。

用了怎样的表现手法?表明了诗人怎样的情绪

1.用典。化用陆机的“京洛多风尘,素衣化为缁”。

2.表明诗人持守清洁而不想沾染京都官场污浊的态度,更有对朝廷偏安一隅而己志难伸的不满。

首联:

直抒胸臆 厌弃浊世,悔来京华

颔联:

借景抒情 辗转难眠,落寞惆怅

颈联:

细节描写 草书分茶,闲极无聊

尾联:

以典明志 远离污浊,及早回家

诗歌结构

世味年来薄似纱,

谁令骑马客京华。

小楼一夜听春雨,

深巷明朝卖杏花。

矮纸斜行闲作草,

晴窗细乳戏分茶。

素衣莫起风尘叹,

犹及清明可到家。

①客居京华,自责自悔:首联诗人用了比喻的手法,感慨世态人情浅薄,又用了反问句,表达了自责自悔的心情。

②惆怅落寞,愁绪满怀:颔联写诗人独居小楼,听了整整一夜的春雨,表达他无心欣赏春光的惆怅落寞与浓厚的愁绪。

③厌倦官场,不满政治:颔联写诗人身处京华,却只躲在小楼里,作草分茶,打发时光,表达了他对官场的厌倦与对政治的不满。

④志不能伸,怨愤无奈:尾联写诗人还没上任,就已经想要回家赋闲了。看似无意为官,实则流露出的是在官而不得伸展抱负的怨愤无奈之感。

情感小结

本诗表面似写恬淡、闲适的临安春雨杏花景致,实际上抒写了诗人对京华生活的厌倦。

表面上看来写极了闲适恬静的境界,然而其背后隐藏着诗人无限的感伤与惆怅,隐藏着报国无门、蹉跎岁月的落寞情怀。

主旨归纳

情景默写

①最能反映诗人孤寂心境及聊以自遣的诗句是:“ , ”

②描写明艳生动的春光图借以反衬自己的郁闷和惆怅的诗句是“ , ”

③流露出诗人不得已而来京的无奈心理的诗句是:“ , ”

④表明诗人持守清洁而不想沾染京都官场恶浊,对朝廷偏安一隅而己志难伸的不满的诗句: , ”

矮纸斜行闲作草 晴窗细乳戏分茶

小楼一夜听春雨 深巷明朝卖杏花

世味年来薄似纱 谁令骑马客京华

素衣莫起风尘叹 犹及清明可到家

感谢观看!

“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”,春雨绵绵、杏花繁盛,极尽江南春光明媚深幽之态,连孝宗看后都连声称赞。雨下着春过,花落时春深,美诗美景,历经流年,总能唤起与表达我们对春天的感受。而在那个春天,在那句诗中,诗人陆游心里有何种滋味

诗歌的表达技巧、艺术手法、表现手法(广义)

抒情

记叙

议论

描写

直接抒情:直抒胸臆

间接抒情

借景抒情、寓情于景、触景生情、情景交融、以景衬情、借物抒怀、借古讽(伤)今、怀古伤今、借故抒怀、托物言志、用典抒情、即事抒怀、乐景写乐情、哀景写哀情、乐景衬哀情、哀景衬乐情

正面描写

侧面描写

人物描写手法

景物描写手法

比喻、拟人、借代、夸张、双关(谐音)、反问、反复、顶真、反语、通感、叠字、用典

先写景后抒情、先记事后抒怀、先抑后扬、欲扬先抑、卒章显志、开门见山、以景结情、伏笔铺垫、以小见大、曲笔入题

象征、想象、联想、曲笔/对面落笔(从对方下笔,展开想象)、衬托、烘托、渲染、对比、比兴、动静结合、虚实结合

表达方式(表达方法)

表现手法(狭义)(10种)

修辞方法(11种)

结构技巧(10种)

1.动静结合(以动衬静、以静衬动) 2.虚实结合

3.正侧面结合(衬托、反衬) 4.点面结合

5.视听结合/声色结合 6.俯仰结合

7.远近结合/由高到低/由远及近 8.白描

9.各种修辞手法 10.寓(融)情于景

临安春雨初霁

陆游

01

了解陆游的生平及创作风格,了解本诗的写作背景

02

理解本诗的内容,背诵本诗。(重点)

03

鉴赏诗歌的艺术技巧,体会诗人的思想情感。(难点)

学习目标

至今思项羽,

不肯过江东。

——李清照

凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?

——辛弃疾

人生自古谁无死?

留取丹心照汗青。

——文天祥

壮志饥餐胡虏肉,

笑谈渴饮匈奴血。

——岳飞

他们的身份:南宋爱国诗人

知人论世

猜一猜?

作者简介

陆游,字务观,号放翁。越州山阴(绍兴)人。出生于1125年(靖康之难前一年),北宋灭亡之际,成长在偏安的南宋。家庭的流离、国家的不幸、民族的不幸,使他从小就有深沉的家国情怀以及收复失地的强烈意志。因此立下了立下了“上马击狂胡,下马草军书”的志向。他一贯坚持抗金主张,怀着“一身报国有万死”的牺牲精神,决心“扫胡尘”、“请(平定)国难”,但在政治斗争中,屡遭朝廷投降派的排挤、打击,可是,他始终不渝地坚持自己的理想。嘉定二年(210),85岁的老诗人,抱着“死前恨不见中原”的遗恨,离开人世。 陆诗的突出特点是“多豪丽语,言征伐恢复事”。

靖康二年四月,金军攻破汴京,俘虏了宋徽宗、宋钦宗父子,以及大量赵氏皇族、后宫妃嫔与贵卿、朝臣等共三千余人北上金国。金兵烧杀抢掠,东京城中公私积蓄为之一空。靖康之耻导致了北宋的灭亡,深深刺痛了汉人的内心。

陆游人生经历

青年时期

40岁

47岁

51岁

少有才名,20岁立志“上马击狂胡,下马草军书”,30岁礼部考试中第一,却被秦桧除名。

1164年,张浚北伐时曾起用陆游,不久北伐失利,陆游也因“结交谏官、鼓唱是非,力说张浚用兵”而被罢免还乡;

1171年,王炎宣抚川、陕,驻军南郑,陆游任军中幕僚,又因投降派破坏,幕府被撤,陆游转回成都;

1175年,范成大守川擢用陆游,二人交游甚密,又遭嫉忌,受到诬陷“不拘礼法,恃酒颓放”而被免掉官职……

仕途坎坷,有才华,但不受重用

写作背景

这首诗写于淳熙十三年(1186),此时陆游已六十二岁,在家乡山阴(今浙江绍兴)赋闲了五年。

诗人少年时的意气风发与壮年时的裘马轻狂,都随着岁月的流逝一去不返了。虽然他光复中原的壮志未衰,但对偏安一隅的南宋小朝廷的软弱与黑暗,是日益见得明白了。

这一年春天,陆游又被起用为严州知府。赴任之前,先到临安(今浙江杭州)去觐见皇帝,住在西湖边上的客栈里听候召见,在百无聊赖中,写下了这首广泛传诵的名作。

整体感知

01

解 题

点明时节和天气。

雨雪停止,天气放晴。

南宋都城,今浙江杭州。

初读本诗,把握节奏

听名家配乐朗读,注意字音节奏,感受意境,初步体味作者的情感。

临 安 春 雨 初 霁

陆游

世味/年来/薄/似纱,谁令/骑马/客/京华。

小楼/一夜/听/春雨,深巷/明朝/卖/杏花。

矮纸/斜行/闲/作草,晴窗/细乳/戏/分茶。

素衣/莫起/风尘/叹,犹及/清明/可/到家。

hánɡ

深入探究

02

译文:近年来人世情味薄得像轻纱一样,

谁又让我骑马来到京都享受这份繁华呢?

文白对译

世味年来薄似纱,谁令骑马客京华?

世味:人世情味。

骑马:暗示被召作官。

客:客居。

京华:指京城临安。

【思考】首联用了什么手法?表现了作者怎样的情感?

文白对译

世味年来薄似纱,谁令骑马客京华?

【思考】首联用了什么手法?表现了作者怎样的情感?

原因:南宋朝廷不图恢复,得过且过,官场上的习气一天比一天地坏下去,在这样的环境里做官,又有什么意思呢!

情感:表达了作者对世态炎凉的无奈,透露出客居京华的懊悔。

作用:奠定诗歌抑郁惆怅的感情基调

比 喻

反问

①“世味”

——“薄似纱”

——感叹世态人情薄得就像半透明的纱

②谁令?

——诗人的志愿是建功立业,收复失地,既是重新起用,应是老骥伏枥,为何有此语?

直抒胸臆

文白对译

世味年来薄似纱,谁令骑马客京华?

【思考】首联用了什么手法?表现了作者怎样的情感?

①运用比喻和反问。把世态人情比作轻纱,感叹世态人情薄得就像半透明的纱,不但不提授职一事,反而说谁让自己到京城里来做客呢!(这也是讽喻的笔法)

②直抒胸臆。“谁令”表明他不得已而来京,表达了作者对官场污浊的厌弃和客居京城的无奈伤感。

文白对译

世味年来薄似纱,谁令骑马客京华?

【思考】诗人为何会有这样的一种情感?(对官场污浊的厌弃和客居京城的无奈伤感)

①诗人壮志未衰,一心北征,收复中原。

②看到南宋统治者在浮华的临安偏安一隅的悲愤,深深的无奈,彻底的绝望。

③透露出自己此时客居京华的懊悔,也表达了对仕途的厌倦失望

诗开篇就流露出诗人空有报国志,无奈客京华。

文白对译

世味年来薄似纱,谁令骑马客京华?

【思考】诗人为何会有这样的一种情感?(对官场污浊的厌弃和客居京城的无奈伤感)

“世味薄似纱”,即是作者对现实的否定,也体现出作者的刚直气节。

结构上与最后一联的“素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家。”照应,

诗末诗人拂袖而去,也是诗人对浮华帝都的不屑。

我们依稀仍可看见一个威武不屈富贵不能移的形象。

译文:住在小楼里听了一夜淅淅沥沥的春雨声,次日清晨深幽的小巷便传来了叫卖杏花的声音。

文白对译

小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

1.写客居生活。

2.小楼一夜听春雨:诗人彻夜不眠。为什么呢?

意 象

文白对译

小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

意象

小楼:是忧伤惆怅的代名词

《虞美人》小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中,抒发离愁别绪、国难家仇的伤感

春雨

绵绵春雨如愁人的思绪。

杏花

身居小楼,一夜听雨,是一诗境;

春雨如丝,绵绵不断,杏花开放,带露艳丽,另一诗境;

深巷卖花,声声入耳,又一诗境。

文白对译

小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

2.小楼一夜听春雨:诗人彻夜不眠。为什么呢?

明确:“小楼”在古诗词中经常代指忧伤惆怅,古人登高常生发出悲凉的情绪。诗人独处在狭窄的“小楼”里,听了整整一夜的春雨,表现了作者内心的惆怅与落寞。

文白对译

小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

2.颔联描绘了一幅怎样的画面?运用怎样的手法,表达了作者怎样的情感?

画面——描绘了一幅明艳生动的春光图。诗人只身住在小楼上,彻夜听着春雨的淅沥;次日清晨,深幽的小巷中传来了叫卖杏花的声音,淡雅的春意油然而生。

文白对译

小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

2.颔联描绘了一幅怎样的画面?运用怎样的手法,表达了作者怎样的情感?

深巷明朝卖杏花:达官贵人多居深巷,那里自然有人去叫卖杏花,这不经意的一笔,点染了临安城中的“太平盛世”气象,似乎全然忘记了亡国的危险。

乐景抒哀情

虚实结合

一夜—— 暗示了诗人一夜未曾入睡。

明朝(zhāo):明日早晨

文白对译

小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

2.颔联描绘了一幅怎样的画面?运用怎样的手法,表达了作者怎样的情感?

颔联借景抒情,以明媚的春光作为背景,诗人在小楼上夜听春雨,借杏花春雨表达旅居京城时的郁闷和惆怅,壮志难酬的感伤和无奈。

在这明艳的春光中,诗人在做什么呢?

文白对译

矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。

译文:铺开小纸悠闲地写着草书,在小雨初晴的窗边细细地烹茶煮茶。

矮纸:短纸、小纸。

草:草书。陆游客居京华,闲极无聊,所以写草书消遣。

细乳:沏茶时水面呈白色的小泡沫。

分茶:指鉴别茶的等级,这里就是品茶的意思。(宋元时煎茶之法。注汤后用箸搅茶乳,使汤水波纹幻变成种种形状。)

分茶这种游艺大约始于北宋初年。北宋初年,陶谷在《荈茗录》中已经说到一种叫“茶百戏”的游艺。他说:“茶至唐始盛,近世有下汤运匕,别施妙诀,使汤纹水脉成物象者。禽兽虫鱼花草之属,纤巧如画,但须臾即就散灭。此茶之变也,时人谓‘茶百戏’。”

分茶

知识链接

知识补充

陶谷所述“茶百戏”便是后来的“分茶”了,玩法是一样的。玩时“碾茶为末,注之以汤,以筅击拂”,此时,盏面上的汤纹水脉会幻变出种种图样,若出水云雾,状花鸟虫鱼,恰如一幅幅水墨图画,故也有“水丹青”之称。

茶百戏

知识链接

茶筅

茶筅xiǎn:古时烹茶时的一种调茶工具。茶筅以竹做成,宋徽宗赵佶jí在《大观茶论》中专门描述过茶筅:“茶筅,以斤竹老者为之。身欲厚重,筅欲疏动,本欲壮而末必眇。”

茶筅搅开使茶粉受水均匀,再冲入适量的热水,然后快速地用茶筅搅拌起沫浡bó(泡沫)。

茶筅用过后要洗干净,晾干。洗干净后,把竹丝的形状要用手指整理,可以轻轻的向外拨一下。避免竹丝都聚拢来,就会影响抹茶泡沫的生成。

文白对译

矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。

①作者客居京华,闲极无聊,无事作草书,晴窗下品清茗,消磨时光,表面上是闲适恬静的境界,然而在这背后,藏着诗人无限的感慨与牢骚。

②诗人到了京城,不去结交权贵,表明他厌倦官场的黑暗,实则抒发的是壮志难酬的无聊可悲。

3.“闲适恬静”国家多事之秋——自己作书品茶消磨时光,陆游此刻的心境真的如笔下这般闲适、恬静么?

文白对译

矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。

①用典。暗用了张芝的典故。张芝擅长草书,但写草书太花时间,所以很少写。借以表明自己客居京华,闲极无聊,以草书消遣。

②细节描写。闲作草,戏分茶这两个细节含蓄表达了诗人报国无门、有志难伸,闲极无聊只能蹉跎岁月的无奈。

3.颈联主要运用哪种表现手法,有怎样的表达效果?

文白对译

素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家。

译文:不要叹息那京都的尘土会弄脏洁白的衣衫,清明时节还来得及回到镜湖边的山阴故家。

素衣原指白色的衣服,这里用作代称。是诗人对自己的谦称(类似于“素士”)。素衣:代指布衣之士或贫寒读书人,还比喻清白的操守。

素衣莫起风尘叹——陆机《为顾彦先赠妇》诗中云:“京洛多风尘,素衣化为缁”,风尘不仅指羁旅风霜之苦,又寓有京中恶浊,久居为其所化之意。

双 关

文白对译

素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家。

用了怎样的表现手法?表明了诗人怎样的情绪

1.用典。化用陆机的“京洛多风尘,素衣化为缁”。

2.表明诗人持守清洁而不想沾染京都官场污浊的态度,更有对朝廷偏安一隅而己志难伸的不满。

首联:

直抒胸臆 厌弃浊世,悔来京华

颔联:

借景抒情 辗转难眠,落寞惆怅

颈联:

细节描写 草书分茶,闲极无聊

尾联:

以典明志 远离污浊,及早回家

诗歌结构

世味年来薄似纱,

谁令骑马客京华。

小楼一夜听春雨,

深巷明朝卖杏花。

矮纸斜行闲作草,

晴窗细乳戏分茶。

素衣莫起风尘叹,

犹及清明可到家。

①客居京华,自责自悔:首联诗人用了比喻的手法,感慨世态人情浅薄,又用了反问句,表达了自责自悔的心情。

②惆怅落寞,愁绪满怀:颔联写诗人独居小楼,听了整整一夜的春雨,表达他无心欣赏春光的惆怅落寞与浓厚的愁绪。

③厌倦官场,不满政治:颔联写诗人身处京华,却只躲在小楼里,作草分茶,打发时光,表达了他对官场的厌倦与对政治的不满。

④志不能伸,怨愤无奈:尾联写诗人还没上任,就已经想要回家赋闲了。看似无意为官,实则流露出的是在官而不得伸展抱负的怨愤无奈之感。

情感小结

本诗表面似写恬淡、闲适的临安春雨杏花景致,实际上抒写了诗人对京华生活的厌倦。

表面上看来写极了闲适恬静的境界,然而其背后隐藏着诗人无限的感伤与惆怅,隐藏着报国无门、蹉跎岁月的落寞情怀。

主旨归纳

情景默写

①最能反映诗人孤寂心境及聊以自遣的诗句是:“ , ”

②描写明艳生动的春光图借以反衬自己的郁闷和惆怅的诗句是“ , ”

③流露出诗人不得已而来京的无奈心理的诗句是:“ , ”

④表明诗人持守清洁而不想沾染京都官场恶浊,对朝廷偏安一隅而己志难伸的不满的诗句: , ”

矮纸斜行闲作草 晴窗细乳戏分茶

小楼一夜听春雨 深巷明朝卖杏花

世味年来薄似纱 谁令骑马客京华

素衣莫起风尘叹 犹及清明可到家

感谢观看!