诗两首[上学期]

图片预览

文档简介

课题:诗两首□ 汪 曦

教学目标:1 了解新诗的一般特点。 2 了解诗歌通过比喻抒发强烈情感的写法。 3 感受诗人强烈的热爱祖国,立志报效祖国的真挚情感。教学重、难点: 目标2 .3教具学具: 录音机 投影片 图片

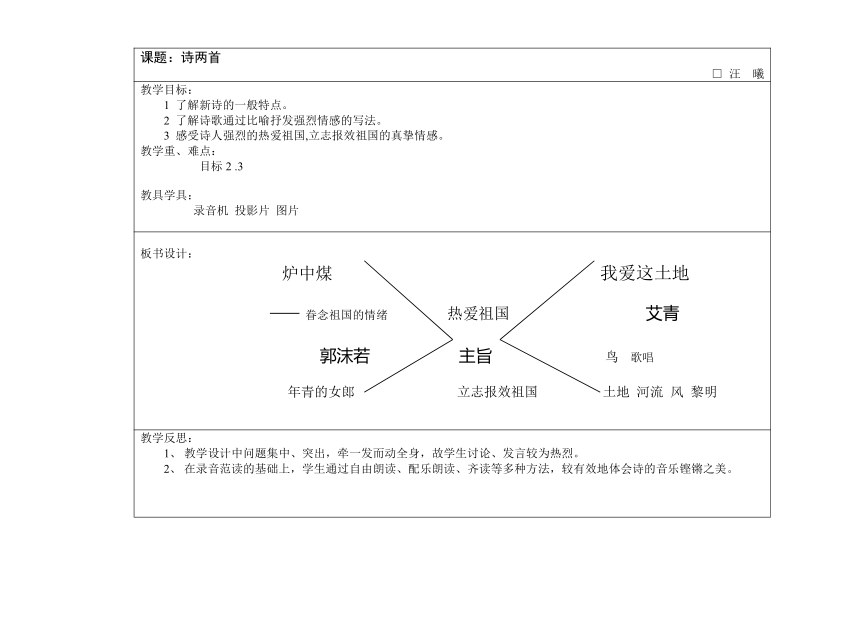

板书设计: 炉中煤 我爱这土地 眷念祖国的情绪 热爱祖国 艾青 郭沫若 主旨 鸟 歌唱 年青的女郎 立志报效祖国 土地 河流 风 黎明

教学反思:教学设计中问题集中、突出,牵一发而动全身,故学生讨论、发言较为热烈。在录音范读的基础上,学生通过自由朗读、配乐朗读、齐读等多种方法,较有效地体会诗的音乐铿锵之美。

教 学 内 容 教师活动 学生活动 设计意图

一、痛苦出酒徒,愤怒出诗人。1919年反帝反封建的五四运动爆发了。在这场声势浩大的运动中,新诗充当了急先锋。它勇敢地冲破了旧体诗从思想到内容的束缚,大胆地用口语白话入诗。这种不受传统约束的自由诗,与五四时代狂飙突进的精神正相合拍。“个人的郁积,民族的郁积,在这时找到了喷火口,也找到了喷火的方式。”胸中喷而出的烈焰,化作了斑斓、灼热的诗篇。新诗的代表作家前期有:郭沫若,俞平伯,徐志摩;后期有:艾青,何其芳等。今天我们所学的两首新诗歌分别代表了两种基本形式,两首诗歌的作者分别是郭沫若、艾青。你了解他们的情况吗,请介绍两位作家。说说诗集《女神》在文学史上的地位。二、我们读文章要研究:这样的语言表达了怎样的思想感情?这样的思想感情为什么要用这样的语言,而不用那样的语言来表达。读诗也一样。诗歌往往借助意象来表达自己的情思,意象是作者情意和客观的物象相感应而用文字描绘出的图景。 《炉中煤》的作者把国家比作“年青女郎”,把自己比作“炉中煤”;《我爱这土地》的作者把自己比作“一只鸟”,这样写抒发了怎样的情感?这种情感为什么要用这种意象来表达?你认为哪些诗句也能表现这一情怀?请认真听录音,四人小组讨论。 导入新课,指导学生学习相关文学常识。投影:什么是诗?诗是文学体裁的一种,通过有节奏、韵律的语言反映生活,抒发情感。什么是新诗?新诗是指五四以来的白话诗。即五四以后打破旧诗格率用白话写成的诗。展示郭沫若,艾青的照片及诗集。指导分析领会两诗的主旨播放录音 参考书本,介绍两位作家。及诗集《女神》在文学史上的地位。边听录音边思考请同学自由地大声朗读诗句,边读边体味诗歌的思想内容,根据所提问题学生分小组研讨。 教师从相关背景材料的介绍中引出作家及作品。学生据此了解新诗及其产生的时代背景。问题导语及问题的设计,试图让学生通过对诗歌所塑造的意象的分析,讨论,理解中去感悟文字和情感的内在联系。

教 学 内 容 教师活动 学生活动 设计意图

1、《炉中煤》诗中,诗人把“五四”时期革命高潮中的祖国比作《年青的女郎》像“年青的女郎”那样美丽,那样朝气蓬勃,那样富有青春的魅力,叫人想念。这一形象的比喻,既是对祖国的热情赞美,又道出了自己对祖国深深眷念的缘由。同时,诗人又把怀有强烈爱国激情的自己比作浑身都在燃烧的“炉中煤”,形象表明了诗人思念祖国的情绪是何等炽热,何等强烈。《我爱这土地》诗中,诗人把自己比作“一只鸟”,并说即使是一只喉咙“嘶哑”的鸟,也要“用嘶哑的喉咙歌唱”,表达了诗人对祖国的深沉的爱。2、两诗的写作时代,处境不同。 《炉》诗写于五四时期,五四运动唤起了民族觉醒 ;《我》写在抗战时期,日本帝国侵略 民族灾难的深重。 1914年初,郭沫若怀着“报国济民”的抱负东渡日本留学。由于国内政治的黑暗和社会的腐败,诗人理想无法实现,才华未能施展。但他无时无刻不在关注和思念祖国。十月革命的炮声和“五四”运动的爆发,使他看到了祖国的希望和胜利的曙光,虽未参加国内的“五四”运动,但汹涌澎湃的革命浪潮却冲击着他,振奋着他。于是他满怀激情地写下了这首诗。1938年,正是抗日战争爆发的第二年,中国大片土地正遭受日本侵略者的蹂躏。中华民族处在危难存亡的紧急关头,抗日救亡运动正在中国共产党领导下蓬勃兴起。诗人艾青以雄浑的笔触和或一般的诗句,倾诉了对祖国的深沉热爱。两首诗写作时代不同、作者处境不同、语言风格不同,却都表达了共同的主旨:抒发诗人热爱祖国、立志报销祖国的强烈感情。3、”这…这…这…和那…”是歌唱的对象。只是在“这”前边省略了“歌唱”二字。 根据学生回答加以点拨,并补充归纳。提问这种情感为什么要用“年轻的女郎”、“炉中煤”、“鸟”等意象来表达?喻体和本体间的相似点是什么? 在小组讨论的基础上发言。并结合同学发言,教师的归纳作笔记。

教 学 内 容 教师活动 学生活动 设计意图

“土地”“河流”“风”“黎明”前后的修饰词语。它们在句式上虽然并列,但在内容上似有层进。由于受打击,因而“悲愤”,进而“激怒“,然后奋进斗争,迎来了”无比温柔的黎明“。4、诗的最后两句,艾青曾说:“这前一句,也许有些夸张;这后一句,的确是发自灵魂的真音。因为当时的“土地”是“被暴风雨所打击着”,所以,诗人才会“眼里常含着泪水”。三、不朗读不足以体会诗句的音乐之美、铿锵之声。参照练习二,理解诗歌内容的基础上划分节奏、重音。自由对照节奏练读(投影明确)停顿是语句的间歇,声音的休止。停顿的方式主要有结构停顿、逻辑停顿、感情停顿。重音是把主要的词语读重以示强调,包括语法重读、逻辑重读、感情重读。男女各一位配乐朗读两首诗。情感:《炉》诗诗奔放、强烈;《我》诗凝重、深沉。齐读两首诗,从中感受深沉的历史回声和清丽的诗味艺韵。四、讨论两首诗在句式、分节、用韵上各有什么不同? 《炉》讲究格律、分节,每节行数相等,句式基本对称,押韵,并且运用了诗歌中常见的反复的修辞方法。《我》比较自由,段无定行、句无定字,参差不齐,又不押韵。表现了新诗的两种基本样式及其不同特点。 投影《我爱这土地》一诗中相应词语的比喻义。指导学生朗读归纳小结 自由朗读男女各一名同学配乐朗读。齐读诗歌。 对照节奏,重音练读使学生准确地把握诗的韵律美。在自由诵读、配乐朗读、齐读中反复体会诗的艺韵。

教学目标:1 了解新诗的一般特点。 2 了解诗歌通过比喻抒发强烈情感的写法。 3 感受诗人强烈的热爱祖国,立志报效祖国的真挚情感。教学重、难点: 目标2 .3教具学具: 录音机 投影片 图片

板书设计: 炉中煤 我爱这土地 眷念祖国的情绪 热爱祖国 艾青 郭沫若 主旨 鸟 歌唱 年青的女郎 立志报效祖国 土地 河流 风 黎明

教学反思:教学设计中问题集中、突出,牵一发而动全身,故学生讨论、发言较为热烈。在录音范读的基础上,学生通过自由朗读、配乐朗读、齐读等多种方法,较有效地体会诗的音乐铿锵之美。

教 学 内 容 教师活动 学生活动 设计意图

一、痛苦出酒徒,愤怒出诗人。1919年反帝反封建的五四运动爆发了。在这场声势浩大的运动中,新诗充当了急先锋。它勇敢地冲破了旧体诗从思想到内容的束缚,大胆地用口语白话入诗。这种不受传统约束的自由诗,与五四时代狂飙突进的精神正相合拍。“个人的郁积,民族的郁积,在这时找到了喷火口,也找到了喷火的方式。”胸中喷而出的烈焰,化作了斑斓、灼热的诗篇。新诗的代表作家前期有:郭沫若,俞平伯,徐志摩;后期有:艾青,何其芳等。今天我们所学的两首新诗歌分别代表了两种基本形式,两首诗歌的作者分别是郭沫若、艾青。你了解他们的情况吗,请介绍两位作家。说说诗集《女神》在文学史上的地位。二、我们读文章要研究:这样的语言表达了怎样的思想感情?这样的思想感情为什么要用这样的语言,而不用那样的语言来表达。读诗也一样。诗歌往往借助意象来表达自己的情思,意象是作者情意和客观的物象相感应而用文字描绘出的图景。 《炉中煤》的作者把国家比作“年青女郎”,把自己比作“炉中煤”;《我爱这土地》的作者把自己比作“一只鸟”,这样写抒发了怎样的情感?这种情感为什么要用这种意象来表达?你认为哪些诗句也能表现这一情怀?请认真听录音,四人小组讨论。 导入新课,指导学生学习相关文学常识。投影:什么是诗?诗是文学体裁的一种,通过有节奏、韵律的语言反映生活,抒发情感。什么是新诗?新诗是指五四以来的白话诗。即五四以后打破旧诗格率用白话写成的诗。展示郭沫若,艾青的照片及诗集。指导分析领会两诗的主旨播放录音 参考书本,介绍两位作家。及诗集《女神》在文学史上的地位。边听录音边思考请同学自由地大声朗读诗句,边读边体味诗歌的思想内容,根据所提问题学生分小组研讨。 教师从相关背景材料的介绍中引出作家及作品。学生据此了解新诗及其产生的时代背景。问题导语及问题的设计,试图让学生通过对诗歌所塑造的意象的分析,讨论,理解中去感悟文字和情感的内在联系。

教 学 内 容 教师活动 学生活动 设计意图

1、《炉中煤》诗中,诗人把“五四”时期革命高潮中的祖国比作《年青的女郎》像“年青的女郎”那样美丽,那样朝气蓬勃,那样富有青春的魅力,叫人想念。这一形象的比喻,既是对祖国的热情赞美,又道出了自己对祖国深深眷念的缘由。同时,诗人又把怀有强烈爱国激情的自己比作浑身都在燃烧的“炉中煤”,形象表明了诗人思念祖国的情绪是何等炽热,何等强烈。《我爱这土地》诗中,诗人把自己比作“一只鸟”,并说即使是一只喉咙“嘶哑”的鸟,也要“用嘶哑的喉咙歌唱”,表达了诗人对祖国的深沉的爱。2、两诗的写作时代,处境不同。 《炉》诗写于五四时期,五四运动唤起了民族觉醒 ;《我》写在抗战时期,日本帝国侵略 民族灾难的深重。 1914年初,郭沫若怀着“报国济民”的抱负东渡日本留学。由于国内政治的黑暗和社会的腐败,诗人理想无法实现,才华未能施展。但他无时无刻不在关注和思念祖国。十月革命的炮声和“五四”运动的爆发,使他看到了祖国的希望和胜利的曙光,虽未参加国内的“五四”运动,但汹涌澎湃的革命浪潮却冲击着他,振奋着他。于是他满怀激情地写下了这首诗。1938年,正是抗日战争爆发的第二年,中国大片土地正遭受日本侵略者的蹂躏。中华民族处在危难存亡的紧急关头,抗日救亡运动正在中国共产党领导下蓬勃兴起。诗人艾青以雄浑的笔触和或一般的诗句,倾诉了对祖国的深沉热爱。两首诗写作时代不同、作者处境不同、语言风格不同,却都表达了共同的主旨:抒发诗人热爱祖国、立志报销祖国的强烈感情。3、”这…这…这…和那…”是歌唱的对象。只是在“这”前边省略了“歌唱”二字。 根据学生回答加以点拨,并补充归纳。提问这种情感为什么要用“年轻的女郎”、“炉中煤”、“鸟”等意象来表达?喻体和本体间的相似点是什么? 在小组讨论的基础上发言。并结合同学发言,教师的归纳作笔记。

教 学 内 容 教师活动 学生活动 设计意图

“土地”“河流”“风”“黎明”前后的修饰词语。它们在句式上虽然并列,但在内容上似有层进。由于受打击,因而“悲愤”,进而“激怒“,然后奋进斗争,迎来了”无比温柔的黎明“。4、诗的最后两句,艾青曾说:“这前一句,也许有些夸张;这后一句,的确是发自灵魂的真音。因为当时的“土地”是“被暴风雨所打击着”,所以,诗人才会“眼里常含着泪水”。三、不朗读不足以体会诗句的音乐之美、铿锵之声。参照练习二,理解诗歌内容的基础上划分节奏、重音。自由对照节奏练读(投影明确)停顿是语句的间歇,声音的休止。停顿的方式主要有结构停顿、逻辑停顿、感情停顿。重音是把主要的词语读重以示强调,包括语法重读、逻辑重读、感情重读。男女各一位配乐朗读两首诗。情感:《炉》诗诗奔放、强烈;《我》诗凝重、深沉。齐读两首诗,从中感受深沉的历史回声和清丽的诗味艺韵。四、讨论两首诗在句式、分节、用韵上各有什么不同? 《炉》讲究格律、分节,每节行数相等,句式基本对称,押韵,并且运用了诗歌中常见的反复的修辞方法。《我》比较自由,段无定行、句无定字,参差不齐,又不押韵。表现了新诗的两种基本样式及其不同特点。 投影《我爱这土地》一诗中相应词语的比喻义。指导学生朗读归纳小结 自由朗读男女各一名同学配乐朗读。齐读诗歌。 对照节奏,重音练读使学生准确地把握诗的韵律美。在自由诵读、配乐朗读、齐读中反复体会诗的艺韵。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记