清明上河图 教学设计

图片预览

文档简介

清明上河图

一、教材分析:

《清明上河图》是中国十大传世名作,是一幅具有重要历史价值和艺术价值的记录古代城市生活的风俗画卷。本课属于“欣赏·评述”学习领域,旨在引导学生更好地了解中国画长卷的艺术魅力以及其画面构成,借助画卷探究中国画中散点透视的观察方法与绘画原理。

二、学情分析:

在三年级时候,语文书上有《一幅名扬中外的画》这一课,所以对《清明上河图》有一定的了解。四年级的学生已经通过电视剧较多的了解片面的古装生活,但是对于真实的古代城乡生活面貌不了解,也充满好奇。教学中通过多个《清明上河图》画卷中场景引导学生看图、识图的同时去解析画作中的画面构成,更深层次地解析画作,为更好地国画教学打基础。

3、设计创新点:

1.让学生课前画一画,通过精析全卷某一个画面,引开到全卷的画面分析,以小观大,更适合长卷式的画作分析。

2.通过吸铁石的任务拼摆,玩中学,能更好地掌握知识点。

3.多种样式的学习单设计,让学生通过不同的画面尝试用不同的分析方法,课后也可通过学习单的分享能尝试多样的画卷分析手段。

4.让学生去体验回答,观看画作,再通过故事等多种形式来感受画卷的精彩以及画家的精湛的绘画技巧。

四、学习目标:

1.通过欣赏、讨论、摆等方法了解《清明上河图》,并认识手卷这中国画特有的艺术形式,细究画面的构成和游走式观察在画作中的运用,学会表述作品表现的场景和内容,表达自己的感受和想法。

2.通过小组合作分析探究作品的内容、构成形式、游走式观察的绘画原理。

3.感受《清明上河图》,感受中国传统绘画的艺术魅力,并简单表述自己的感受。

五、教学重点:了解《清明上河图》,并进行简单的画面分析和语言评述。

教学难点:《清明上河图》画面安排,散点透视在画面中的运用,尝试用中国画的绘画语言去解析画面。

六、程序设计:

七、课前准备:

学生:课前完成任务型绘画作业、纸、笔等

教师:课件、原作大小《清明上河图》作品、学习单、材料包等

八、教学过程:

一、情境导入

师:一艘装满货物的轮船正在河道上航行,刚过一个湾,眼见马上要到桥下了,可是庞大的船身似乎要和桥来个亲密接触,还有船上那高高翘起的桅杆还没有收下,如果你是在桥上或者岸边的行人,眼看要发生很大的交通事故,你此时最想怎么做?如果你的是船上的人,你的心情是怎样的?你现在最想干嘛?课前作业布置,学生完成。

师:你为什么这么画?说说你的理由。学生根据自己的画面回答。

【设计意图】课前根据情境让学生绘制人物,根据已有经验再观画作局部,感受画面中人物的精彩。

二、纵观全画

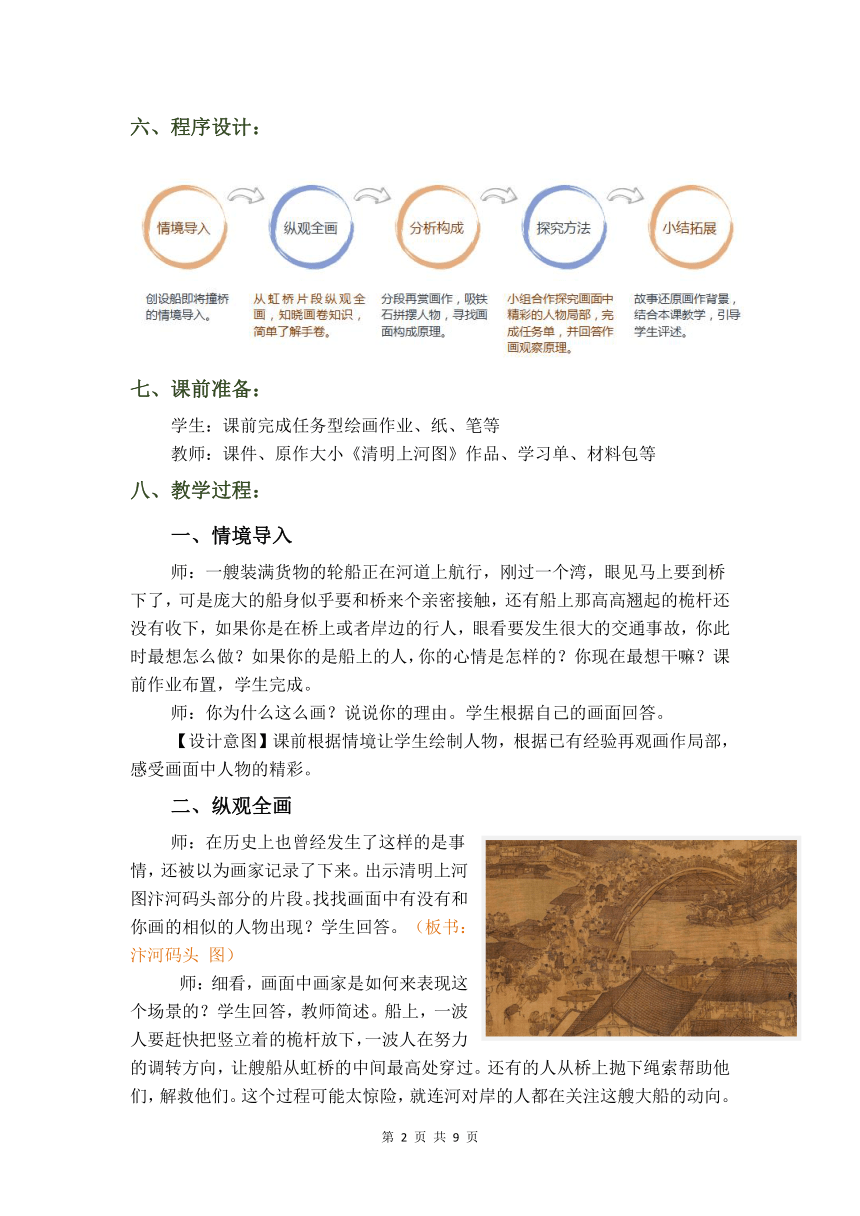

师:在历史上也曾经发生了这样的是事情,还被以为画家记录了下来。出示清明上河图汴河码头部分的片段。找找画面中有没有和你画的相似的人物出现?学生回答。(板书:汴河码头 图)

师:细看,画面中画家是如何来表现这个场景的?学生回答,教师简述。船上,一波人要赶快把竖立着的桅杆放下,一波人在努力的调转方向,让艘船从虹桥的中间最高处穿过。还有的人从桥上抛下绳索帮助他们,解救他们。这个过程可能太惊险,就连河对岸的人都在关注这艘大船的动向。

师:你们觉得最终这艘船安全的行驶过虹桥了吗?学生回答。

师:画的这么精彩的作品它究竟会是多大呢?请用手比划一下。学生拿手比划画面的大小。

师:在这段画面中,只是宋代画家张择端的作品《清明上河图》其中一段画面。出示课题:清明上河图(板书)

师:出示《清明上河图》原图比例相同作品虹桥部分。原来表现地这么仔细的一段画面只是这幅画中一小部分,那它原图究竟有多大呢?教师将画卷放在桌面,左手慢慢地展开,右手慢慢的卷,一点一点慢慢地看。这样又长又窄的长卷艺术作品在中国的历史上非常的多,文人墨客取名为手卷。(板书:手卷)

请学生戴手套展作品后,播放视频细看画作。

师简述:《清明上河图》是宋代画家张择端的作品,它表现了一千年前北宋都城汴京及汴河两岸繁华热闹的景象,画幅长527.8厘米,宽24.8厘米。看完了这幅完整的《清明上河图》,你对它的第一印象是什么?能说说你的感受吗?学生回答。(补充板书:北宋 张择端)

【设计意图】从画卷中虹桥的片段入手,再展开与原画同比例的画作,以小观大,纵观全画,了解手卷,循序渐进地感受《清明上河图》,能更好的引起学生的探究欲,初步感受画家的精湛地绘画技艺。戴手套展画卷更显仪式感和敬畏心。

3、分析构成

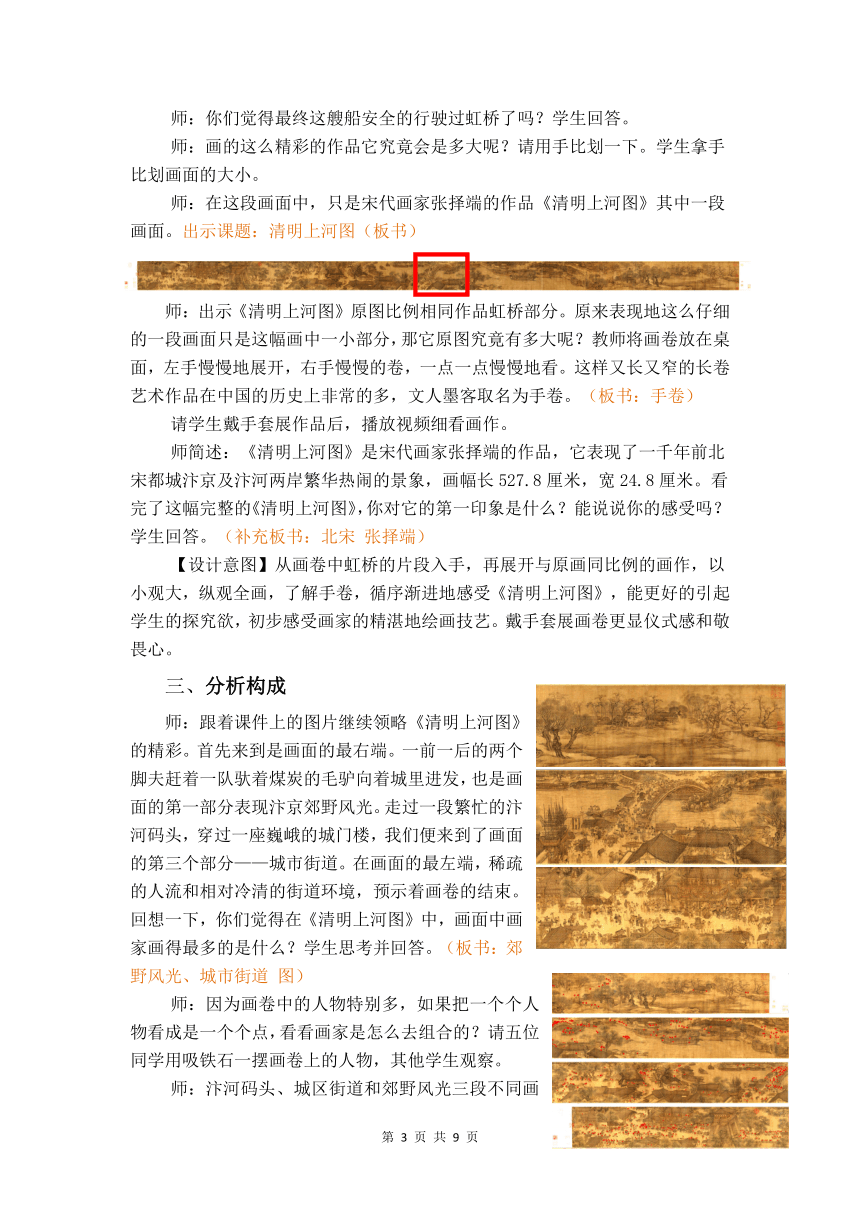

师:跟着课件上的图片继续领略《清明上河图》的精彩。首先来到是画面的最右端。一前一后的两个脚夫赶着一队驮着煤炭的毛驴向着城里进发,也是画面的第一部分表现汴京郊野风光。走过一段繁忙的汴河码头,穿过一座巍峨的城门楼,我们便来到了画面的第三个部分——城市街道。在画面的最左端,稀疏的人流和相对冷清的街道环境,预示着画卷的结束。回想一下,你们觉得在《清明上河图》中,画面中画家画得最多的是什么?学生思考并回答。(板书:郊野风光、城市街道 图)

师:因为画卷中的人物特别多,如果把一个个人物看成是一个个点,看看画家是怎么去组合的?请五位同学用吸铁石一摆画卷上的人物,其他学生观察。

师:汴河码头、城区街道和郊野风光三段不同画面中的任务摆放有什么不同?你们有什么发现?学生回答。

师:细看城区街道的部分,你有什么发现?即使在城区街道中,画家表现的时候,有的地方人多有的地方人少。有的地方人物画的密集的一个吸铁石能挡住好多个人。学生回答。

师:如果让你用一个词语来形容这三段画面,你会用什么词语来形容,为什么?学生思考回答。(补充板书:冷清的 繁忙的 热闹的)

师:在《清明上河图》中,无论是人物,还是景物,画家都是精心安排过的,有的地方疏有的地方密,疏和密形成对比,疏密有秩,让画面呈现特有的节奏感。(板书:疏密有秩)

【设计意图】简单地跟着课件浏览画面,回归教材的同时,又简单的介绍画卷的三个部分。让学生通过吸铁石的拼摆,更直观的看出画家对于画面中人物的布局,再延伸到整体额画面布局。在玩中学,能更好的发现和掌握知识点。

四、探究方法

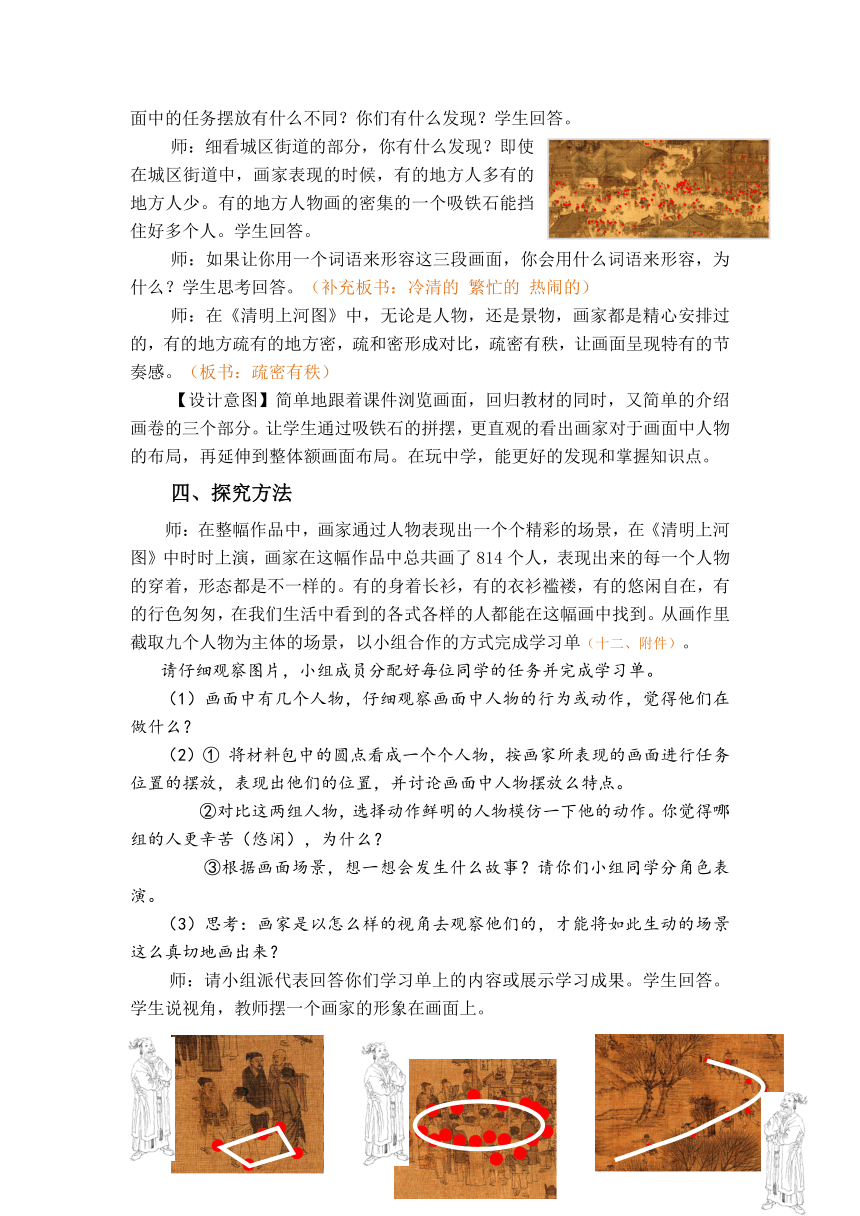

师:在整幅作品中,画家通过人物表现出一个个精彩的场景,在《清明上河图》中时时上演,画家在这幅作品中总共画了814个人,表现出来的每一个人物的穿着,形态都是不一样的。有的身着长衫,有的衣衫褴褛,有的悠闲自在,有的行色匆匆,在我们生活中看到的各式各样的人都能在这幅画中找到。从画作里截取九个人物为主体的场景,以小组合作的方式完成学习单(十二、附件)。

请仔细观察图片,小组成员分配好每位同学的任务并完成学习单。

(1)画面中有几个人物,仔细观察画面中人物的行为或动作,觉得他们在做什么?

(2)① 将材料包中的圆点看成一个个人物,按画家所表现的画面进行任务位置的摆放,表现出他们的位置,并讨论画面中人物摆放么特点。

②对比这两组人物,选择动作鲜明的人物模仿一下他的动作。你觉得哪组的人更辛苦(悠闲),为什么?

③根据画面场景,想一想会发生什么故事?请你们小组同学分角色表演。

(3)思考:画家是以怎么样的视角去观察他们的,才能将如此生动的场景这么真切地画出来?

师:请小组派代表回答你们学习单上的内容或展示学习成果。学生回答。学生说视角,教师摆一个画家的形象在画面上。

师:通过学习单中图片领略的只是《清明上河图》中某一个局部的精彩画面。如同学们所说的观察视角摆上一个正在观察的他们的画家,那画家怎么看的过来呢?画家是怎么能把这么多的人物以及郊野风光、汴河码头、城市街道这些方圆数十公里的景物都画在同一张作品中,你能猜测一下吗?学生回答

教师总结:画家需要边走边游,边观察边画,不断的移动自己的观察的角度,这就拍电影一样,把发生在不同时间不同地点的事情记录下来表现在画面中。这就是我们中国绘画特有的观察方式,我们称为游走式的观察,使画面中的景物随着视线的移动而游动起来,让人体会到人在画中游的美妙感受。(板书:游走式观察)

【设计意图】通过小组合作的方式探究学习单中的画面局部,不同的小组研究不同学习单的任务,多样的分析方式感受更多维度的画面。根据学生的回答再解析画面绘制的方法,探究性的学习、思考更关注学生的生成,达到深度学习。

五、小结拓展

师:今天带来了临摹的画卷中一个人物和画家张择端笔下的人物,你觉有什么不同?学生回答。

师:每次当我拿起毛笔来描摹这个的人物的时候,都有不同的发现,发现这个人物的表情越看越生动,发现表现衣服的线条如此飘逸,所以就越来越佩服画家。画其中的一个人物已经这么困难,画家在这幅画中的画了814个人,人物只有我们的大拇指差不多大小,而且每个人物都不一样,每一个小小的人物都是栩栩如生,生动传神。不仅仅是人物,还有画中的其他的景物,如城郊风光、城市建筑、船上的钉子都表现得美轮美奂!你们觉得张择端是一位怎样的画家?学生评述画家。

据说为了更好的完成画作,画家张择端和皇帝宋徽宗和画家张择端,还有有这样一段故事。学生聆听配音故事。

皇:爱卿,朕要你把汴京城繁华盛景画出来如何?

张:皇上,微臣可以画,但有个要求,我要到宫外去作画。

皇:难道我宫中的画院条件还不好?为何要到宫外去作画?

张:皇上,微臣要深入民间,仔细观察,体验生活,才能画的更好。

皇:那······好吧,朕就命人在宫外给你准备一间农舍可好?

张:谢皇上。

从此张择端披星戴月潜心作画。好多年后,宋徽宗终于看到了张择端的画作,直呼:妙哉,妙哉。

故事中画家张择端给皇帝宋徽宗呈现的画作就是《清明上河图》。

师:这么一位了不起的画家,可是他已经离我们远去。正因为他给我们留下了这么精致精美的作品,才让我们看到北宋都城汴京的风貌。正因为他有着高超的绘画技术成为后来很多画家膜拜的对象,所以才有了我们现在能看到的60多个不同版本的《清明上河图》。最著名是的是明代画家仇英版的《清明上河图》和清院本的《清明上河图》。课后请同学继续去领略《清明上河图》的精彩,也可以将今天课上学到的,根据画面的内容、构图、笔墨这些知识继续去了解《清明上河图》,或者带着今天所学的知识去赏析其他画作,感受中国绘画艺术的博大精深。(补充板书:内容、构成、笔墨······)

【设计意图】老师的亲身体验结合之前细致地画面分析,自己画→观画→精析画多种经验感受《清明上河图》的精彩,用语言评价的方式做到意义升华,通过情境故事的情感介入完成本节课的教学更为课后的学习做铺垫。

9、板书设计

十、教后反思

本课属于“欣赏·评述”学习领域,教学设计上遵循着“让看、让做、让评”的三让助学理念,把课堂更多的时间交给学生,让生成推进教学。根据这个年段学生对中国传统绘画不熟悉以及绘画语言不熟悉的特点,经过仔细分析教材,在课的设计环节上层层递进,解析画面时让复杂的美术语言简化(如将散点透视改为游走式观察),更有利于该学段学生学习的特点。

在课的导入环节运用课前的绘画经验再来精析虹桥片段,也是初步让学生之前的“做”与现在的“看”相结合。再从“看”→“做”→“评”多次对《清明上河图》的欣赏来解析画作,并获得一定欣赏的能力和方法为更好的国画学习做准备。教学后学生也能在课后继续去探究《清明上河图》,说明在本节课设计时有较准确的目标定位,符合这个年段学生的认知,同时在教学过程中也关注学生生成、使之深度学习,意义的升华与情感的介入使学生国画赏析能力也得到很好地提升。

十一:课前绘画作业

十二、附件 (学习单①—⑦)

一、教材分析:

《清明上河图》是中国十大传世名作,是一幅具有重要历史价值和艺术价值的记录古代城市生活的风俗画卷。本课属于“欣赏·评述”学习领域,旨在引导学生更好地了解中国画长卷的艺术魅力以及其画面构成,借助画卷探究中国画中散点透视的观察方法与绘画原理。

二、学情分析:

在三年级时候,语文书上有《一幅名扬中外的画》这一课,所以对《清明上河图》有一定的了解。四年级的学生已经通过电视剧较多的了解片面的古装生活,但是对于真实的古代城乡生活面貌不了解,也充满好奇。教学中通过多个《清明上河图》画卷中场景引导学生看图、识图的同时去解析画作中的画面构成,更深层次地解析画作,为更好地国画教学打基础。

3、设计创新点:

1.让学生课前画一画,通过精析全卷某一个画面,引开到全卷的画面分析,以小观大,更适合长卷式的画作分析。

2.通过吸铁石的任务拼摆,玩中学,能更好地掌握知识点。

3.多种样式的学习单设计,让学生通过不同的画面尝试用不同的分析方法,课后也可通过学习单的分享能尝试多样的画卷分析手段。

4.让学生去体验回答,观看画作,再通过故事等多种形式来感受画卷的精彩以及画家的精湛的绘画技巧。

四、学习目标:

1.通过欣赏、讨论、摆等方法了解《清明上河图》,并认识手卷这中国画特有的艺术形式,细究画面的构成和游走式观察在画作中的运用,学会表述作品表现的场景和内容,表达自己的感受和想法。

2.通过小组合作分析探究作品的内容、构成形式、游走式观察的绘画原理。

3.感受《清明上河图》,感受中国传统绘画的艺术魅力,并简单表述自己的感受。

五、教学重点:了解《清明上河图》,并进行简单的画面分析和语言评述。

教学难点:《清明上河图》画面安排,散点透视在画面中的运用,尝试用中国画的绘画语言去解析画面。

六、程序设计:

七、课前准备:

学生:课前完成任务型绘画作业、纸、笔等

教师:课件、原作大小《清明上河图》作品、学习单、材料包等

八、教学过程:

一、情境导入

师:一艘装满货物的轮船正在河道上航行,刚过一个湾,眼见马上要到桥下了,可是庞大的船身似乎要和桥来个亲密接触,还有船上那高高翘起的桅杆还没有收下,如果你是在桥上或者岸边的行人,眼看要发生很大的交通事故,你此时最想怎么做?如果你的是船上的人,你的心情是怎样的?你现在最想干嘛?课前作业布置,学生完成。

师:你为什么这么画?说说你的理由。学生根据自己的画面回答。

【设计意图】课前根据情境让学生绘制人物,根据已有经验再观画作局部,感受画面中人物的精彩。

二、纵观全画

师:在历史上也曾经发生了这样的是事情,还被以为画家记录了下来。出示清明上河图汴河码头部分的片段。找找画面中有没有和你画的相似的人物出现?学生回答。(板书:汴河码头 图)

师:细看,画面中画家是如何来表现这个场景的?学生回答,教师简述。船上,一波人要赶快把竖立着的桅杆放下,一波人在努力的调转方向,让艘船从虹桥的中间最高处穿过。还有的人从桥上抛下绳索帮助他们,解救他们。这个过程可能太惊险,就连河对岸的人都在关注这艘大船的动向。

师:你们觉得最终这艘船安全的行驶过虹桥了吗?学生回答。

师:画的这么精彩的作品它究竟会是多大呢?请用手比划一下。学生拿手比划画面的大小。

师:在这段画面中,只是宋代画家张择端的作品《清明上河图》其中一段画面。出示课题:清明上河图(板书)

师:出示《清明上河图》原图比例相同作品虹桥部分。原来表现地这么仔细的一段画面只是这幅画中一小部分,那它原图究竟有多大呢?教师将画卷放在桌面,左手慢慢地展开,右手慢慢的卷,一点一点慢慢地看。这样又长又窄的长卷艺术作品在中国的历史上非常的多,文人墨客取名为手卷。(板书:手卷)

请学生戴手套展作品后,播放视频细看画作。

师简述:《清明上河图》是宋代画家张择端的作品,它表现了一千年前北宋都城汴京及汴河两岸繁华热闹的景象,画幅长527.8厘米,宽24.8厘米。看完了这幅完整的《清明上河图》,你对它的第一印象是什么?能说说你的感受吗?学生回答。(补充板书:北宋 张择端)

【设计意图】从画卷中虹桥的片段入手,再展开与原画同比例的画作,以小观大,纵观全画,了解手卷,循序渐进地感受《清明上河图》,能更好的引起学生的探究欲,初步感受画家的精湛地绘画技艺。戴手套展画卷更显仪式感和敬畏心。

3、分析构成

师:跟着课件上的图片继续领略《清明上河图》的精彩。首先来到是画面的最右端。一前一后的两个脚夫赶着一队驮着煤炭的毛驴向着城里进发,也是画面的第一部分表现汴京郊野风光。走过一段繁忙的汴河码头,穿过一座巍峨的城门楼,我们便来到了画面的第三个部分——城市街道。在画面的最左端,稀疏的人流和相对冷清的街道环境,预示着画卷的结束。回想一下,你们觉得在《清明上河图》中,画面中画家画得最多的是什么?学生思考并回答。(板书:郊野风光、城市街道 图)

师:因为画卷中的人物特别多,如果把一个个人物看成是一个个点,看看画家是怎么去组合的?请五位同学用吸铁石一摆画卷上的人物,其他学生观察。

师:汴河码头、城区街道和郊野风光三段不同画面中的任务摆放有什么不同?你们有什么发现?学生回答。

师:细看城区街道的部分,你有什么发现?即使在城区街道中,画家表现的时候,有的地方人多有的地方人少。有的地方人物画的密集的一个吸铁石能挡住好多个人。学生回答。

师:如果让你用一个词语来形容这三段画面,你会用什么词语来形容,为什么?学生思考回答。(补充板书:冷清的 繁忙的 热闹的)

师:在《清明上河图》中,无论是人物,还是景物,画家都是精心安排过的,有的地方疏有的地方密,疏和密形成对比,疏密有秩,让画面呈现特有的节奏感。(板书:疏密有秩)

【设计意图】简单地跟着课件浏览画面,回归教材的同时,又简单的介绍画卷的三个部分。让学生通过吸铁石的拼摆,更直观的看出画家对于画面中人物的布局,再延伸到整体额画面布局。在玩中学,能更好的发现和掌握知识点。

四、探究方法

师:在整幅作品中,画家通过人物表现出一个个精彩的场景,在《清明上河图》中时时上演,画家在这幅作品中总共画了814个人,表现出来的每一个人物的穿着,形态都是不一样的。有的身着长衫,有的衣衫褴褛,有的悠闲自在,有的行色匆匆,在我们生活中看到的各式各样的人都能在这幅画中找到。从画作里截取九个人物为主体的场景,以小组合作的方式完成学习单(十二、附件)。

请仔细观察图片,小组成员分配好每位同学的任务并完成学习单。

(1)画面中有几个人物,仔细观察画面中人物的行为或动作,觉得他们在做什么?

(2)① 将材料包中的圆点看成一个个人物,按画家所表现的画面进行任务位置的摆放,表现出他们的位置,并讨论画面中人物摆放么特点。

②对比这两组人物,选择动作鲜明的人物模仿一下他的动作。你觉得哪组的人更辛苦(悠闲),为什么?

③根据画面场景,想一想会发生什么故事?请你们小组同学分角色表演。

(3)思考:画家是以怎么样的视角去观察他们的,才能将如此生动的场景这么真切地画出来?

师:请小组派代表回答你们学习单上的内容或展示学习成果。学生回答。学生说视角,教师摆一个画家的形象在画面上。

师:通过学习单中图片领略的只是《清明上河图》中某一个局部的精彩画面。如同学们所说的观察视角摆上一个正在观察的他们的画家,那画家怎么看的过来呢?画家是怎么能把这么多的人物以及郊野风光、汴河码头、城市街道这些方圆数十公里的景物都画在同一张作品中,你能猜测一下吗?学生回答

教师总结:画家需要边走边游,边观察边画,不断的移动自己的观察的角度,这就拍电影一样,把发生在不同时间不同地点的事情记录下来表现在画面中。这就是我们中国绘画特有的观察方式,我们称为游走式的观察,使画面中的景物随着视线的移动而游动起来,让人体会到人在画中游的美妙感受。(板书:游走式观察)

【设计意图】通过小组合作的方式探究学习单中的画面局部,不同的小组研究不同学习单的任务,多样的分析方式感受更多维度的画面。根据学生的回答再解析画面绘制的方法,探究性的学习、思考更关注学生的生成,达到深度学习。

五、小结拓展

师:今天带来了临摹的画卷中一个人物和画家张择端笔下的人物,你觉有什么不同?学生回答。

师:每次当我拿起毛笔来描摹这个的人物的时候,都有不同的发现,发现这个人物的表情越看越生动,发现表现衣服的线条如此飘逸,所以就越来越佩服画家。画其中的一个人物已经这么困难,画家在这幅画中的画了814个人,人物只有我们的大拇指差不多大小,而且每个人物都不一样,每一个小小的人物都是栩栩如生,生动传神。不仅仅是人物,还有画中的其他的景物,如城郊风光、城市建筑、船上的钉子都表现得美轮美奂!你们觉得张择端是一位怎样的画家?学生评述画家。

据说为了更好的完成画作,画家张择端和皇帝宋徽宗和画家张择端,还有有这样一段故事。学生聆听配音故事。

皇:爱卿,朕要你把汴京城繁华盛景画出来如何?

张:皇上,微臣可以画,但有个要求,我要到宫外去作画。

皇:难道我宫中的画院条件还不好?为何要到宫外去作画?

张:皇上,微臣要深入民间,仔细观察,体验生活,才能画的更好。

皇:那······好吧,朕就命人在宫外给你准备一间农舍可好?

张:谢皇上。

从此张择端披星戴月潜心作画。好多年后,宋徽宗终于看到了张择端的画作,直呼:妙哉,妙哉。

故事中画家张择端给皇帝宋徽宗呈现的画作就是《清明上河图》。

师:这么一位了不起的画家,可是他已经离我们远去。正因为他给我们留下了这么精致精美的作品,才让我们看到北宋都城汴京的风貌。正因为他有着高超的绘画技术成为后来很多画家膜拜的对象,所以才有了我们现在能看到的60多个不同版本的《清明上河图》。最著名是的是明代画家仇英版的《清明上河图》和清院本的《清明上河图》。课后请同学继续去领略《清明上河图》的精彩,也可以将今天课上学到的,根据画面的内容、构图、笔墨这些知识继续去了解《清明上河图》,或者带着今天所学的知识去赏析其他画作,感受中国绘画艺术的博大精深。(补充板书:内容、构成、笔墨······)

【设计意图】老师的亲身体验结合之前细致地画面分析,自己画→观画→精析画多种经验感受《清明上河图》的精彩,用语言评价的方式做到意义升华,通过情境故事的情感介入完成本节课的教学更为课后的学习做铺垫。

9、板书设计

十、教后反思

本课属于“欣赏·评述”学习领域,教学设计上遵循着“让看、让做、让评”的三让助学理念,把课堂更多的时间交给学生,让生成推进教学。根据这个年段学生对中国传统绘画不熟悉以及绘画语言不熟悉的特点,经过仔细分析教材,在课的设计环节上层层递进,解析画面时让复杂的美术语言简化(如将散点透视改为游走式观察),更有利于该学段学生学习的特点。

在课的导入环节运用课前的绘画经验再来精析虹桥片段,也是初步让学生之前的“做”与现在的“看”相结合。再从“看”→“做”→“评”多次对《清明上河图》的欣赏来解析画作,并获得一定欣赏的能力和方法为更好的国画学习做准备。教学后学生也能在课后继续去探究《清明上河图》,说明在本节课设计时有较准确的目标定位,符合这个年段学生的认知,同时在教学过程中也关注学生生成、使之深度学习,意义的升华与情感的介入使学生国画赏析能力也得到很好地提升。

十一:课前绘画作业

十二、附件 (学习单①—⑦)