纲要(上)第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族融合 课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族融合 课件(28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-20 15:39:57 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融

与隋唐统一多民族封建国家的发展

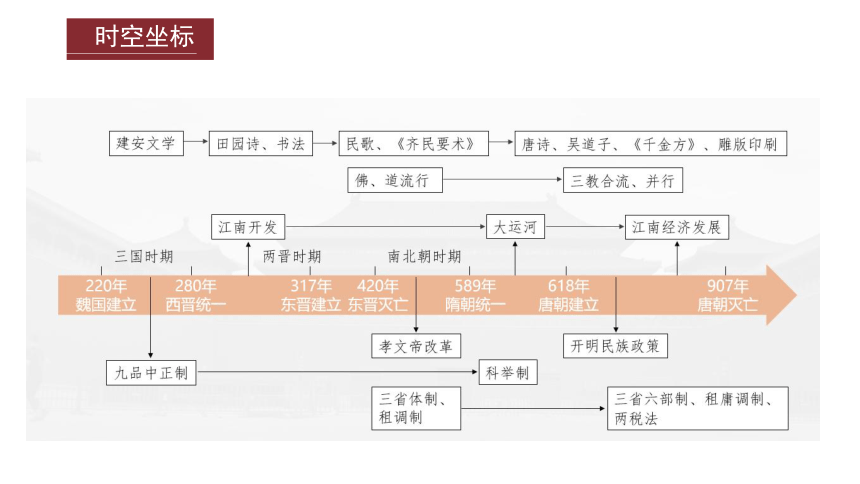

时空坐标

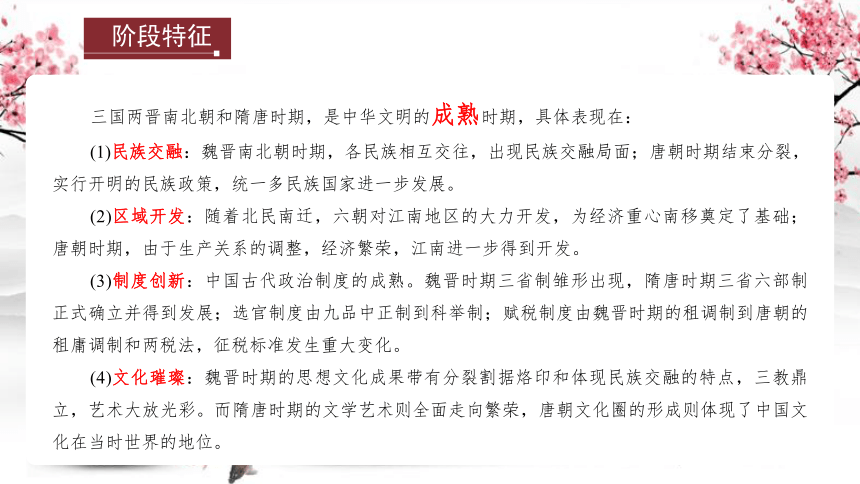

三国两晋南北朝和隋唐时期,是中华文明的成熟时期,具体表现在:

(1)民族交融:魏晋南北朝时期,各民族相互交往,出现民族交融局面;唐朝时期结束分裂,实行开明的民族政策,统一多民族国家进一步发展。

(2)区域开发:随着北民南迁,六朝对江南地区的大力开发,为经济重心南移奠定了基础;唐朝时期,由于生产关系的调整,经济繁荣,江南进一步得到开发。

(3)制度创新:中国古代政治制度的成熟。魏晋时期三省制雏形出现,隋唐时期三省六部制正式确立并得到发展;选官制度由九品中正制到科举制;赋税制度由魏晋时期的租调制到唐朝的租庸调制和两税法,征税标准发生重大变化。

(4)文化璀璨:魏晋时期的思想文化成果带有分裂割据烙印和体现民族交融的特点,三教鼎立,艺术大放光彩。而隋唐时期的文学艺术则全面走向繁荣,唐朝文化圈的形成则体现了中国文化在当时世界的地位。

阶段特征

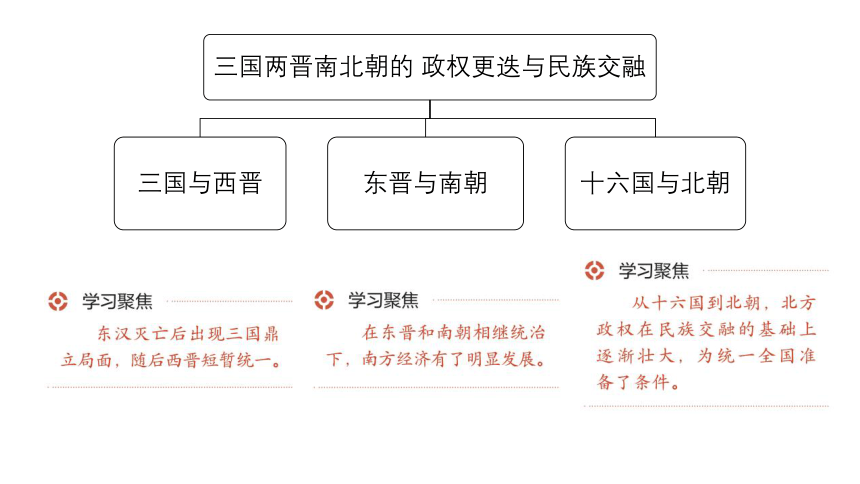

第5课 三国两晋南北朝的

政权更迭与民族交融

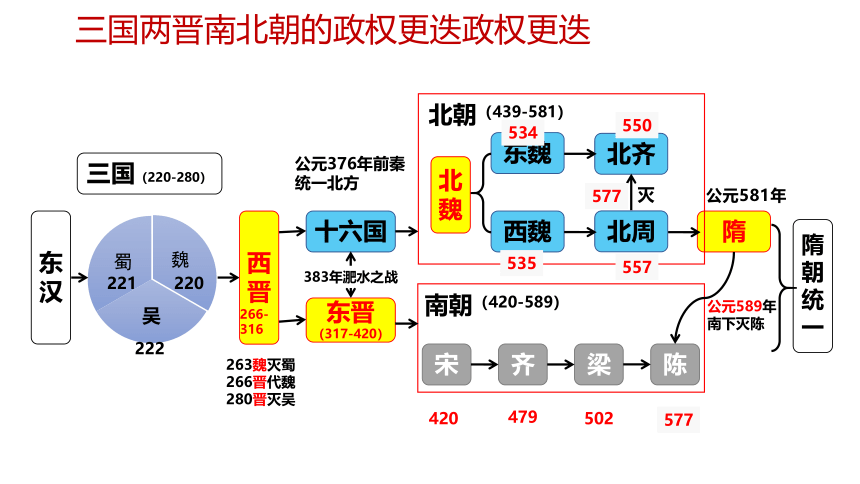

东

汉

三国(220-280)

东晋

(317-420)

十六国

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

灭

383年淝水之战

220

221

222

公元376年前秦统一北方

西晋

266-316

263魏灭蜀

266晋代魏

280晋灭吴

公元581年

公元589年

南下灭陈

420

479

502

577

534

535

557

550

577

三国两晋南北朝的政权更迭政权更迭

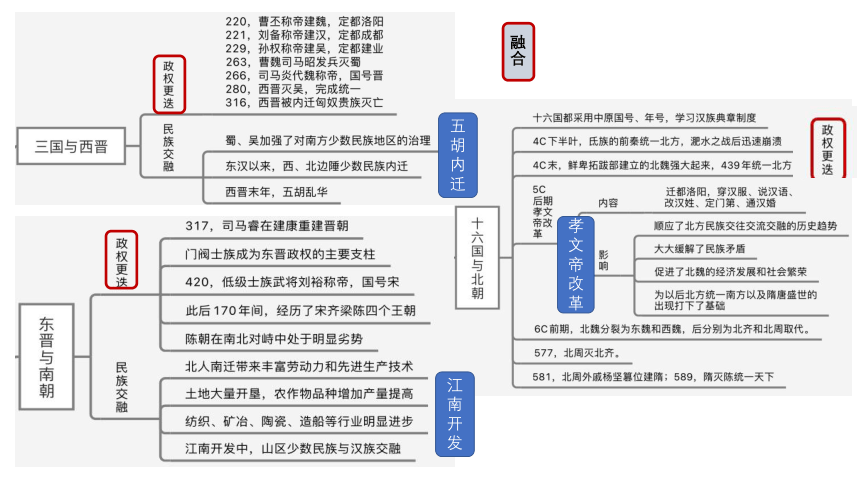

五胡内迁

江南开发

孝文帝改革

融合

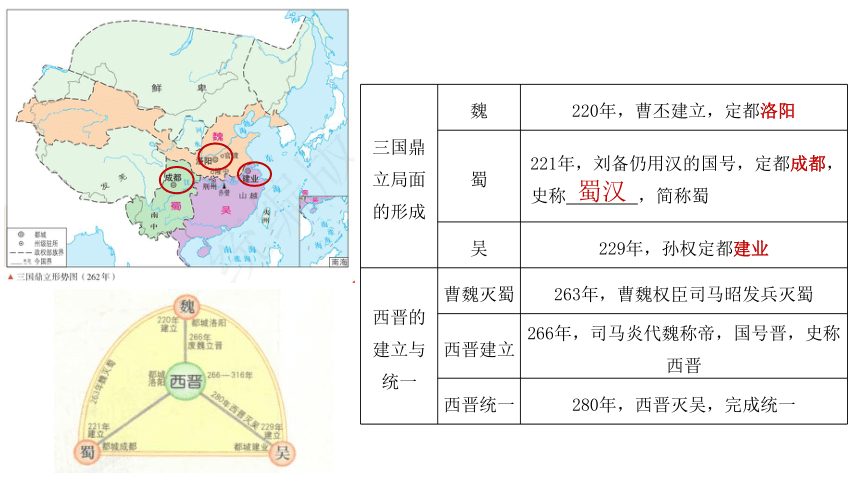

三国鼎 立局面 的形成 魏 220年,曹丕建立,定都洛阳

蜀 221年,刘备仍用汉的国号,定都成都,史称 ,简称蜀

吴 229年,孙权定都建业

西晋的 建立与 统一 曹魏灭蜀 263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀

西晋建立 266年,司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋

西晋统一 280年,西晋灭吴,完成统一

蜀汉

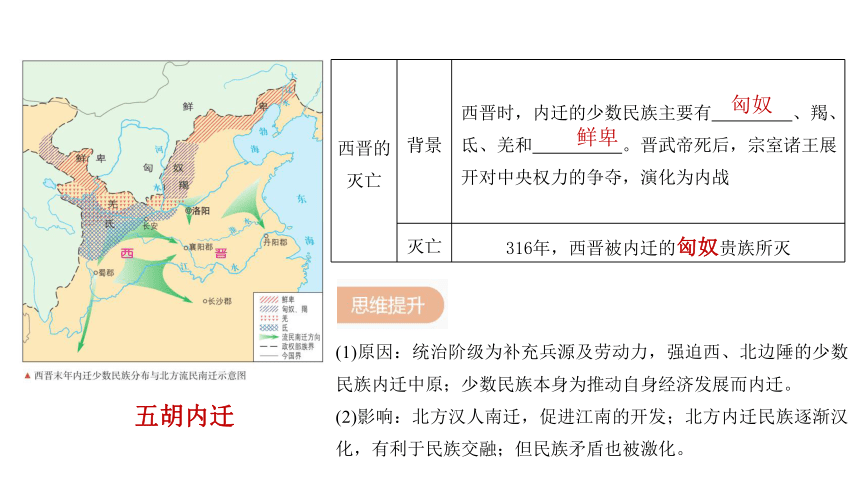

西晋的 灭亡 背景 西晋时,内迁的少数民族主要有 、羯、氐、羌和 。晋武帝死后,宗室诸王展开对中央权力的争夺,演化为内战

灭亡 316年,西晋被内迁的匈奴贵族所灭

匈奴

鲜卑

(1)原因:统治阶级为补充兵源及劳动力,强迫西、北边陲的少数民族内迁中原;少数民族本身为推动自身经济发展而内迁。

(2)影响:北方汉人南迁,促进江南的开发;北方内迁民族逐渐汉化,有利于民族交融;但民族矛盾也被激化。

五胡内迁

1.从东汉末年以来,中国西部和北部周边的各少数民族开始不断地向中原迁徙。尤其西晋统治时期“西北诸郡皆为戎居”,中原百万余口,“戎狄居半”。这一现象

A.完成了我国经济重心的南移

B.有利于北方民族的相互交融

C.有利于南北经济的均衡发展

D.实现了黄河流域的统一安定

√

建立 317年,司马睿在建康重建晋朝,史称东晋

士族的 崛起 自三国、西晋以来,一些声名显赫的 世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层,称为士族

逃到南方的北方高门士族先后执掌朝政,成为东晋政权的主要支柱

1.东晋

2.南朝

建立 420年,武将刘裕夺取皇位,改国号宋

演变 南方先后经历了 四个王朝,合称南朝。四个王朝均定都 ,加上先前的吴和东晋,又统称为“六朝”

士大夫家族

宋、齐、梁、陈

建康

材料一 晋朝南渡,优借士族,故江南冠带,有才干者,擢为令仆已下,尚书郎、中书舍人已上,典掌机要。——摘自《颜氏家训·涉务篇》

材料二 “上品无寒门,下品无士族。”——《晋书》

贯穿魏晋南北朝时期最突出的政治特点——士族制度

材料一反映了士族的特点,材料二反映了士族在选官上的优势。

结合材料一、二和所学知识说明魏晋士族的特点。

试答:________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

士族在政治上享有特权,高官厚禄,把持政权。精神生活十分空虚和堕落,沉溺于道教和神农、黄帝之学。士族和庶族之间界限分明,士族自命清高,鄙视庶族,不与庶族来往、交友、通婚、共坐。

江南开发

成就:

区域:钱塘江下游平原、长江中下游平原等区域的经济发展。

农业:土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。

手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等发展。

原因:

人口南迁;战乱较少;自然地理;劳动人民;统治政策。

背景 从 起,北方人民为躲避战乱,大批流亡南下,带来了先进的生产工具和技术,也充实了劳动力资源

表现 农业方面:南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高

手工业方面:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步

影响 在江南开发的过程中,许多山区的少数民族逐步与汉族交融

西晋末年

江南开发

1.阅读材料,回答问题。(10分)

材料一

东晋政府对待侨流的政策:建立侨郡县,承认流民为侨民,给予侨民以持白籍、免除税役的权利。到梁代,(姑孰)附近已是“良畴美柘,畦吠相望,连宇高甍,阡陌如绣”。一派田美土肥之象了。

——摘编自万绳楠《江东侨郡县的建立与经济的开发》

材料二

江南役重甲天下……祖父以役累中落……一启中举,尽免其役,家业复振……(植蚕)与市为贾,骤富焉,市人多效之。

——徐光启《徐光启文集》

士大夫家多以纺绩求利。其俗勤啬好殖,以故富庶……如华亭相(徐阶)在位,多蓄织妇,岁计所积,与市为贾。

——于慎行《谷山笔麈》

(1)结合所学知识,分析材料一中“田美土肥之象”出现的主要原因。概括这一时期江南地区的开发对我国古代经济格局的深远影响。(6分)

(2)明代江南地区的“士大夫”凭借着江南地区发达的经济文化优势,获取功名,引领当时的社会风潮。根据材料二,概括江南士大夫致富的主要途径。(4分)

(1)原因:北方人民为躲避战乱,大批流亡南下,带来了先进的生产工具和技术,也充实了劳动力资源。(4分)

影响:为经济重心的南移奠定了基础。(2分)

(2)主要途径:中举(科举)免役;发展工商业。(4分)

链接·选择性必修2 P20-21

三、农业与手工业工具

1.农业工具

(1)东汉末年出现 。

(2)三国马钧革新,其后翻车在民间广泛使用。

2.手工业工具

(1)纺织:汉朝的画像石中出现了使用纺车纺纱的场景。

(2)陶瓷:南朝时期,工匠把坯件放在耐火泥制成的 中。

翻车

匣钵

(2022·宁波高三联考)历史解释是历史学科五大核心素养之一。下面是魏晋南北朝时期朝代更迭示意图,从图中能够得出的结论是

①国家分裂是这一时期的主要特征

②国家统一是历史发展的总体趋势

③民族交融是这一时期的主要内容

④江南地区得到开发但北方优势明显

A.①②③④ B.①②③

C.①③④ D.①②

√

3.十六国

主要政权 东晋统治南方的时候,北方先后出现了一批割据政权。最主要的有15个,加上西南地区的 ,合称“十六国”

民族交融 少数民族政权学习汉族的典章制度;各族之间频繁接触,差异慢慢缩小

前秦的兴衰 4世纪下半叶,氐族建立的前秦统一北方;随后,前秦大举进攻东晋,被击败于 ,前秦政权迅速崩溃

成汉

淝水

4.北朝

北魏统一北方 4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,于439年统一北方 北魏孝文帝 改革 内容 将都城从平城迁到洛阳;以汉族服饰取代鲜卑服饰;朝中禁鲜卑语,统一说汉语;改鲜卑姓为汉姓;将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门,并鼓励他们与 通婚

影响 顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾,促进了北魏的经济发展和社会繁荣,为以后________

以及隋唐盛世的出现打下了基础

汉族高门士族

北方统一

南方

北方政权 的更替 6世纪前期,北魏分裂为东魏和西魏,稍后又分别被北齐、北周取代。合称北朝

取代北周,统一全国

隋朝

角度 北魏孝文帝改革内容(471年—490年, 490年-499年) 背景 1.北魏统一北方,社会矛盾尖锐; 2.巩固统治,民族融合的需要 前期 (冯太后主持) 俸禄制 推行俸禄制和官吏考核制度;严惩贪污;加速游牧部落走向封建化

均田制 国家把控制的无主荒地分配给农民,农民向政府交纳租税,并承担一定的徭役和兵役;

三长制 废除宗主督护制,设三长(邻、里、党),直属于州郡,负责清理户口、田亩和征役;

租调制 田农民承担定额租调。规定一对夫妇每年向政府缴纳粟二石(称为租),帛或布一匹(称为调)

后期 迁都洛阳 讲汉语 用汉姓 穿汉服 与汉通婚 意义 1.巩固北魏政权,加速北魏封建化,促进北方经济的恢复和发展; 2.加快了北方各民族人民的交融,缓和了民族矛盾,缩小了南北差距; 3.为统一多民族国家的发展作出了重要贡献; 4.全面推行汉化,使鲜卑族丧失作为一个民族的独立性、主体性、特色性; 北魏孝文帝改革

链接·选择性必修1P22-23

租调制均田制目的:适应均田制,保证国家赋税收入。内容:一对夫妻每年向政府缴纳一定数量租调。作用:改变了原先赋税的混乱,减轻了农民负担,增加了财政收入。内容:国家将无主荒地分给农民,不得买卖。原因:北方战乱,土地荒芜,影响财政收入。性质:封建国家土地所有制,小农分散经营。作用:提高了农民积极性,推动了北方经济的恢复与发展;有利于抑制土地兼并;;吸引更多流民定居农耕,增加编户人口与赋役征收,增加政府的财政收入;促进北魏政权封建化,巩固统治;推动了北方民族大融合。李冲(450年—495年),北魏外戚重臣。为人大度,行为严谨,寡欲磊落,勤劳忧国。宗主督护制是自东汉以来,士族门阀地主发展的产物。北魏前期被一直沿用,他们享用“宗主”的名义督护地方,替朝廷征收租赋。在此情况下,“民多隐冒,五十、三十家方为一户”,甚至“百室合户、签丁共籍”的也不乏记载。同时,官吏畏于权势多与“宗主”勾结,“纵富督贫,避强侵弱”。李冲提出,废宗主督护制,实行三长制。五家立一邻长,五邻立一里长,五里立一党长。主要负责核查户口,催督租调。冯太后十分赞赏李冲的主张,她说,立三长则科有常准,赋有恒分,包荫之户可出,侥幸之人可止,何为而不可?孝文帝支持李冲的主张,立即“遣使者行其事”。——摘编自吴少珉《北魏名臣李冲》(1)根据材料并结合所学知识,概括李冲主张三长制的原因。(6分)(2)根据材料并结合所学知识,概括李冲提出三长制的意义。(6分)原因:宗主督护制沿用,士族门阀地主势力膨胀;隐匿户口问题严重,中央政府财富匮乏;地方吏治败坏;民生艰难;李冲勤劳忧国思想。意义:有利于抑制地方门阀士族势力,加强中央集权;有利于减轻人民负担,发展社会经济;有利于增加政府财赋收入;有利于加强对民众的控制,巩固北魏统治。三长制北魏孝文帝改革的特点

①是少数民族统治者自上而下推行的、措施全面的一次影响深远的封建化改革。

②孝文帝亲自主持,重点是改革鲜卑族原有的风俗习惯,借鉴汉族的典章制度和生活方式

①从社会发展角度,促进了北方各少数民族封建化

②从社会经济角度,促进了北方各少数民族农业化。

③从民族关系角度,促进了北方各少数民族的汉化。

成功原因

①顺应历史发展的潮流。这是变法成功的根本原因;

②内容全面,措施得力;

③孝文帝本人以身作则、信心坚定;

④民族交融趋势的推动。

政权更迭的特点

发生频率高

具有曲折性

与少数民族南迁有关

伴随民族交融的趋势

伴随局部统一的出现

具有反复性

在分裂中酝酿统一趋势

在统一中隐含分裂因素

魏晋南北朝时期分裂中孕育着统一因素

(1)民族交融不断加强,特别是北魏孝文帝改革,产生强大的民族凝聚力和向心力。

(2)局部统一多次出现,如三国、前秦、北魏、北周、东晋、南朝各政权。

(3)江南地区的开发,北方农业的恢复与发展,为统一奠定了经济基础。

(4)国家的分裂给人民带来苦难,人民渴望统一。

拓展深化

三国两晋南北朝时期民族交融的主要形式

(1)民族迁徙:魏晋以来,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族大批内迁,他们在北方各地和汉族人民杂居相处。

(2)联合斗争:西晋末年统治者对各族人民的残酷剥削和压迫,十六国时期的连年战乱,北方经济破坏,人民生活困苦,迫使各族人民联合起来,共同斗争,从而使民族之间的联系更加密切。

(3)友好往来:魏晋以来,我国北方出现过几次统一局面,在和平的环境中,各族人民频繁交往,民族交融进程进一步加快;在战乱期间,这种交往也始终延续。

(4)少数民族统治者的改革:北魏孝文帝改革,实行汉化政策,促进了民族交融。

(3)友好往来:魏晋以来,我国北方出现过几次统一局面,在和平的环境中,各族人民频繁交往,民族交融进程进一步加快;在战乱期间,这种交往也始终延续。

(4)少数民族统治者的改革:北魏孝文帝改革,实行汉化政策,促进了民族交融。

返 回

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融

与隋唐统一多民族封建国家的发展

时空坐标

三国两晋南北朝和隋唐时期,是中华文明的成熟时期,具体表现在:

(1)民族交融:魏晋南北朝时期,各民族相互交往,出现民族交融局面;唐朝时期结束分裂,实行开明的民族政策,统一多民族国家进一步发展。

(2)区域开发:随着北民南迁,六朝对江南地区的大力开发,为经济重心南移奠定了基础;唐朝时期,由于生产关系的调整,经济繁荣,江南进一步得到开发。

(3)制度创新:中国古代政治制度的成熟。魏晋时期三省制雏形出现,隋唐时期三省六部制正式确立并得到发展;选官制度由九品中正制到科举制;赋税制度由魏晋时期的租调制到唐朝的租庸调制和两税法,征税标准发生重大变化。

(4)文化璀璨:魏晋时期的思想文化成果带有分裂割据烙印和体现民族交融的特点,三教鼎立,艺术大放光彩。而隋唐时期的文学艺术则全面走向繁荣,唐朝文化圈的形成则体现了中国文化在当时世界的地位。

阶段特征

第5课 三国两晋南北朝的

政权更迭与民族交融

东

汉

三国(220-280)

东晋

(317-420)

十六国

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

灭

383年淝水之战

220

221

222

公元376年前秦统一北方

西晋

266-316

263魏灭蜀

266晋代魏

280晋灭吴

公元581年

公元589年

南下灭陈

420

479

502

577

534

535

557

550

577

三国两晋南北朝的政权更迭政权更迭

五胡内迁

江南开发

孝文帝改革

融合

三国鼎 立局面 的形成 魏 220年,曹丕建立,定都洛阳

蜀 221年,刘备仍用汉的国号,定都成都,史称 ,简称蜀

吴 229年,孙权定都建业

西晋的 建立与 统一 曹魏灭蜀 263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀

西晋建立 266年,司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋

西晋统一 280年,西晋灭吴,完成统一

蜀汉

西晋的 灭亡 背景 西晋时,内迁的少数民族主要有 、羯、氐、羌和 。晋武帝死后,宗室诸王展开对中央权力的争夺,演化为内战

灭亡 316年,西晋被内迁的匈奴贵族所灭

匈奴

鲜卑

(1)原因:统治阶级为补充兵源及劳动力,强迫西、北边陲的少数民族内迁中原;少数民族本身为推动自身经济发展而内迁。

(2)影响:北方汉人南迁,促进江南的开发;北方内迁民族逐渐汉化,有利于民族交融;但民族矛盾也被激化。

五胡内迁

1.从东汉末年以来,中国西部和北部周边的各少数民族开始不断地向中原迁徙。尤其西晋统治时期“西北诸郡皆为戎居”,中原百万余口,“戎狄居半”。这一现象

A.完成了我国经济重心的南移

B.有利于北方民族的相互交融

C.有利于南北经济的均衡发展

D.实现了黄河流域的统一安定

√

建立 317年,司马睿在建康重建晋朝,史称东晋

士族的 崛起 自三国、西晋以来,一些声名显赫的 世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层,称为士族

逃到南方的北方高门士族先后执掌朝政,成为东晋政权的主要支柱

1.东晋

2.南朝

建立 420年,武将刘裕夺取皇位,改国号宋

演变 南方先后经历了 四个王朝,合称南朝。四个王朝均定都 ,加上先前的吴和东晋,又统称为“六朝”

士大夫家族

宋、齐、梁、陈

建康

材料一 晋朝南渡,优借士族,故江南冠带,有才干者,擢为令仆已下,尚书郎、中书舍人已上,典掌机要。——摘自《颜氏家训·涉务篇》

材料二 “上品无寒门,下品无士族。”——《晋书》

贯穿魏晋南北朝时期最突出的政治特点——士族制度

材料一反映了士族的特点,材料二反映了士族在选官上的优势。

结合材料一、二和所学知识说明魏晋士族的特点。

试答:________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

士族在政治上享有特权,高官厚禄,把持政权。精神生活十分空虚和堕落,沉溺于道教和神农、黄帝之学。士族和庶族之间界限分明,士族自命清高,鄙视庶族,不与庶族来往、交友、通婚、共坐。

江南开发

成就:

区域:钱塘江下游平原、长江中下游平原等区域的经济发展。

农业:土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。

手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等发展。

原因:

人口南迁;战乱较少;自然地理;劳动人民;统治政策。

背景 从 起,北方人民为躲避战乱,大批流亡南下,带来了先进的生产工具和技术,也充实了劳动力资源

表现 农业方面:南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高

手工业方面:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步

影响 在江南开发的过程中,许多山区的少数民族逐步与汉族交融

西晋末年

江南开发

1.阅读材料,回答问题。(10分)

材料一

东晋政府对待侨流的政策:建立侨郡县,承认流民为侨民,给予侨民以持白籍、免除税役的权利。到梁代,(姑孰)附近已是“良畴美柘,畦吠相望,连宇高甍,阡陌如绣”。一派田美土肥之象了。

——摘编自万绳楠《江东侨郡县的建立与经济的开发》

材料二

江南役重甲天下……祖父以役累中落……一启中举,尽免其役,家业复振……(植蚕)与市为贾,骤富焉,市人多效之。

——徐光启《徐光启文集》

士大夫家多以纺绩求利。其俗勤啬好殖,以故富庶……如华亭相(徐阶)在位,多蓄织妇,岁计所积,与市为贾。

——于慎行《谷山笔麈》

(1)结合所学知识,分析材料一中“田美土肥之象”出现的主要原因。概括这一时期江南地区的开发对我国古代经济格局的深远影响。(6分)

(2)明代江南地区的“士大夫”凭借着江南地区发达的经济文化优势,获取功名,引领当时的社会风潮。根据材料二,概括江南士大夫致富的主要途径。(4分)

(1)原因:北方人民为躲避战乱,大批流亡南下,带来了先进的生产工具和技术,也充实了劳动力资源。(4分)

影响:为经济重心的南移奠定了基础。(2分)

(2)主要途径:中举(科举)免役;发展工商业。(4分)

链接·选择性必修2 P20-21

三、农业与手工业工具

1.农业工具

(1)东汉末年出现 。

(2)三国马钧革新,其后翻车在民间广泛使用。

2.手工业工具

(1)纺织:汉朝的画像石中出现了使用纺车纺纱的场景。

(2)陶瓷:南朝时期,工匠把坯件放在耐火泥制成的 中。

翻车

匣钵

(2022·宁波高三联考)历史解释是历史学科五大核心素养之一。下面是魏晋南北朝时期朝代更迭示意图,从图中能够得出的结论是

①国家分裂是这一时期的主要特征

②国家统一是历史发展的总体趋势

③民族交融是这一时期的主要内容

④江南地区得到开发但北方优势明显

A.①②③④ B.①②③

C.①③④ D.①②

√

3.十六国

主要政权 东晋统治南方的时候,北方先后出现了一批割据政权。最主要的有15个,加上西南地区的 ,合称“十六国”

民族交融 少数民族政权学习汉族的典章制度;各族之间频繁接触,差异慢慢缩小

前秦的兴衰 4世纪下半叶,氐族建立的前秦统一北方;随后,前秦大举进攻东晋,被击败于 ,前秦政权迅速崩溃

成汉

淝水

4.北朝

北魏统一北方 4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,于439年统一北方 北魏孝文帝 改革 内容 将都城从平城迁到洛阳;以汉族服饰取代鲜卑服饰;朝中禁鲜卑语,统一说汉语;改鲜卑姓为汉姓;将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门,并鼓励他们与 通婚

影响 顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾,促进了北魏的经济发展和社会繁荣,为以后________

以及隋唐盛世的出现打下了基础

汉族高门士族

北方统一

南方

北方政权 的更替 6世纪前期,北魏分裂为东魏和西魏,稍后又分别被北齐、北周取代。合称北朝

取代北周,统一全国

隋朝

角度 北魏孝文帝改革内容(471年—490年, 490年-499年) 背景 1.北魏统一北方,社会矛盾尖锐; 2.巩固统治,民族融合的需要 前期 (冯太后主持) 俸禄制 推行俸禄制和官吏考核制度;严惩贪污;加速游牧部落走向封建化

均田制 国家把控制的无主荒地分配给农民,农民向政府交纳租税,并承担一定的徭役和兵役;

三长制 废除宗主督护制,设三长(邻、里、党),直属于州郡,负责清理户口、田亩和征役;

租调制 田农民承担定额租调。规定一对夫妇每年向政府缴纳粟二石(称为租),帛或布一匹(称为调)

后期 迁都洛阳 讲汉语 用汉姓 穿汉服 与汉通婚 意义 1.巩固北魏政权,加速北魏封建化,促进北方经济的恢复和发展; 2.加快了北方各民族人民的交融,缓和了民族矛盾,缩小了南北差距; 3.为统一多民族国家的发展作出了重要贡献; 4.全面推行汉化,使鲜卑族丧失作为一个民族的独立性、主体性、特色性; 北魏孝文帝改革

链接·选择性必修1P22-23

租调制均田制目的:适应均田制,保证国家赋税收入。内容:一对夫妻每年向政府缴纳一定数量租调。作用:改变了原先赋税的混乱,减轻了农民负担,增加了财政收入。内容:国家将无主荒地分给农民,不得买卖。原因:北方战乱,土地荒芜,影响财政收入。性质:封建国家土地所有制,小农分散经营。作用:提高了农民积极性,推动了北方经济的恢复与发展;有利于抑制土地兼并;;吸引更多流民定居农耕,增加编户人口与赋役征收,增加政府的财政收入;促进北魏政权封建化,巩固统治;推动了北方民族大融合。李冲(450年—495年),北魏外戚重臣。为人大度,行为严谨,寡欲磊落,勤劳忧国。宗主督护制是自东汉以来,士族门阀地主发展的产物。北魏前期被一直沿用,他们享用“宗主”的名义督护地方,替朝廷征收租赋。在此情况下,“民多隐冒,五十、三十家方为一户”,甚至“百室合户、签丁共籍”的也不乏记载。同时,官吏畏于权势多与“宗主”勾结,“纵富督贫,避强侵弱”。李冲提出,废宗主督护制,实行三长制。五家立一邻长,五邻立一里长,五里立一党长。主要负责核查户口,催督租调。冯太后十分赞赏李冲的主张,她说,立三长则科有常准,赋有恒分,包荫之户可出,侥幸之人可止,何为而不可?孝文帝支持李冲的主张,立即“遣使者行其事”。——摘编自吴少珉《北魏名臣李冲》(1)根据材料并结合所学知识,概括李冲主张三长制的原因。(6分)(2)根据材料并结合所学知识,概括李冲提出三长制的意义。(6分)原因:宗主督护制沿用,士族门阀地主势力膨胀;隐匿户口问题严重,中央政府财富匮乏;地方吏治败坏;民生艰难;李冲勤劳忧国思想。意义:有利于抑制地方门阀士族势力,加强中央集权;有利于减轻人民负担,发展社会经济;有利于增加政府财赋收入;有利于加强对民众的控制,巩固北魏统治。三长制北魏孝文帝改革的特点

①是少数民族统治者自上而下推行的、措施全面的一次影响深远的封建化改革。

②孝文帝亲自主持,重点是改革鲜卑族原有的风俗习惯,借鉴汉族的典章制度和生活方式

①从社会发展角度,促进了北方各少数民族封建化

②从社会经济角度,促进了北方各少数民族农业化。

③从民族关系角度,促进了北方各少数民族的汉化。

成功原因

①顺应历史发展的潮流。这是变法成功的根本原因;

②内容全面,措施得力;

③孝文帝本人以身作则、信心坚定;

④民族交融趋势的推动。

政权更迭的特点

发生频率高

具有曲折性

与少数民族南迁有关

伴随民族交融的趋势

伴随局部统一的出现

具有反复性

在分裂中酝酿统一趋势

在统一中隐含分裂因素

魏晋南北朝时期分裂中孕育着统一因素

(1)民族交融不断加强,特别是北魏孝文帝改革,产生强大的民族凝聚力和向心力。

(2)局部统一多次出现,如三国、前秦、北魏、北周、东晋、南朝各政权。

(3)江南地区的开发,北方农业的恢复与发展,为统一奠定了经济基础。

(4)国家的分裂给人民带来苦难,人民渴望统一。

拓展深化

三国两晋南北朝时期民族交融的主要形式

(1)民族迁徙:魏晋以来,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族大批内迁,他们在北方各地和汉族人民杂居相处。

(2)联合斗争:西晋末年统治者对各族人民的残酷剥削和压迫,十六国时期的连年战乱,北方经济破坏,人民生活困苦,迫使各族人民联合起来,共同斗争,从而使民族之间的联系更加密切。

(3)友好往来:魏晋以来,我国北方出现过几次统一局面,在和平的环境中,各族人民频繁交往,民族交融进程进一步加快;在战乱期间,这种交往也始终延续。

(4)少数民族统治者的改革:北魏孝文帝改革,实行汉化政策,促进了民族交融。

(3)友好往来:魏晋以来,我国北方出现过几次统一局面,在和平的环境中,各族人民频繁交往,民族交融进程进一步加快;在战乱期间,这种交往也始终延续。

(4)少数民族统治者的改革:北魏孝文帝改革,实行汉化政策,促进了民族交融。

返 回

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进