纲要(上)第7课 隋唐制度的变化与创新 课件(32张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第7课 隋唐制度的变化与创新 课件(32张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-20 15:45:13 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

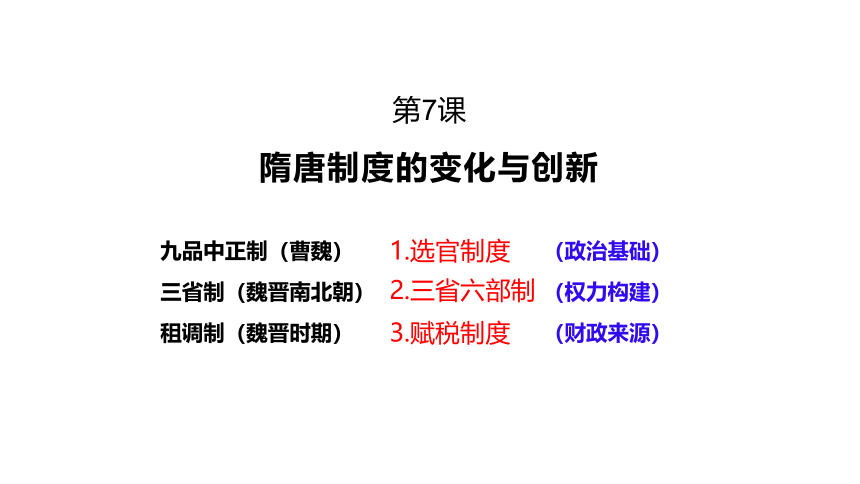

第7课

隋唐制度的变化与创新

1.选官制度

2.三省六部制

3.赋税制度

(政治基础)

(权力构建)

(财政来源)

九品中正制(曹魏)

三省制(魏晋南北朝)

租调制(魏晋时期)

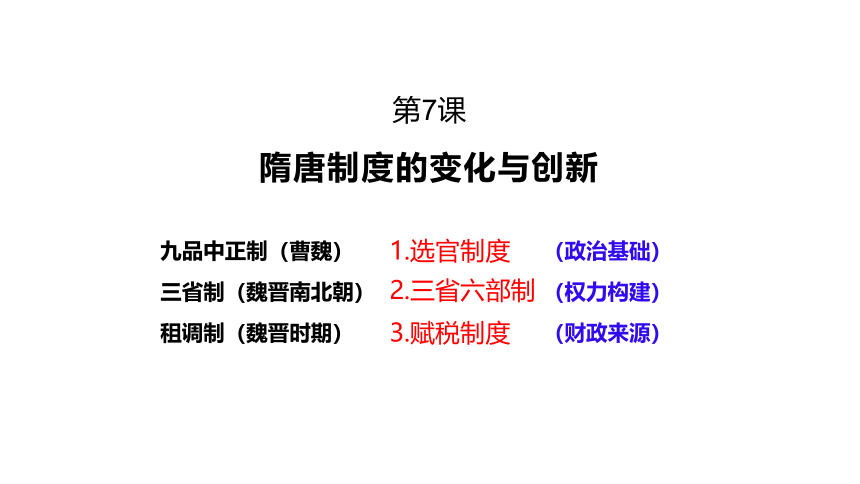

1、举秀才,不知书;察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。”这段话充分反映了 ( )

A.两汉时期察举制的弊端 B. 魏晋时期九品中正制的腐朽

C.隋唐时期科举制的影响 D.明清时期八股取士的危害

汉代实行以察举、征辟为主体的人才选拔制度。东汉中后期强调文治,高级官员往往是儒学名家,拥有成百上千的门生。某人一旦成为某位官员的下属,则终生为其“故吏”。一些家族有人长期担任朝廷重要官职,如弘农杨氏、汝南袁氏“门生故吏”遍布天下,成为影响人才选拔的重要因素。官员们互相嘱托,推荐亲属故旧,所推荐的人才“不复依其质干,准其才行,但虚造声誉”。外戚、宦官轮流把持朝政,任人唯亲,以便控制朝廷与地方政治,世家大族干预人才选拔,一些地方的人才选拔甚至是被数个家族长期把持。

——摘编自白寿彝《中国通史》

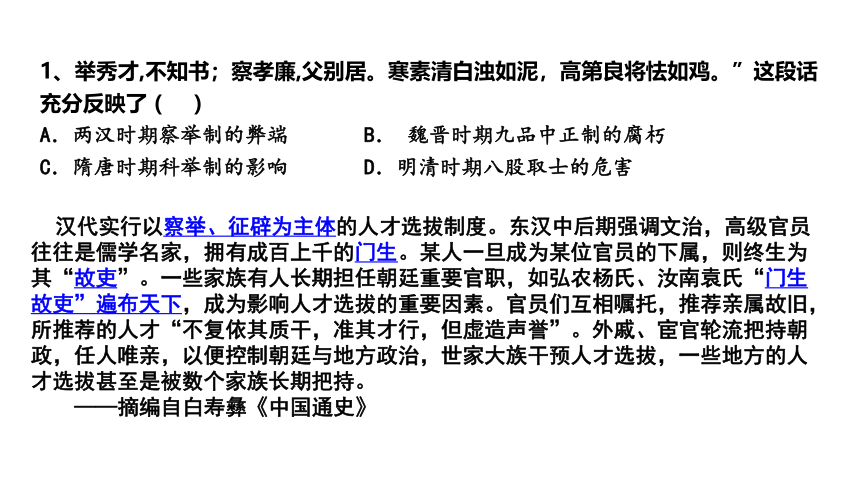

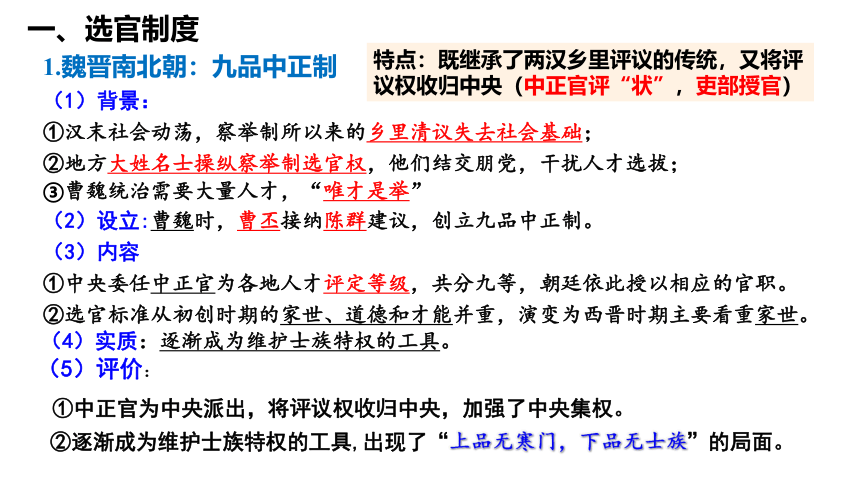

1.魏晋南北朝:九品中正制

(1)背景:

①汉末社会动荡,察举制所以来的乡里清议失去社会基础;

②地方大姓名士操纵察举制选官权,他们结交朋党,干扰人才选拔;

③曹魏统治需要大量人才,“唯才是举”

(2)设立:曹魏时,曹丕接纳陈群建议,创立九品中正制。

(3)内容

①中央委任中正官为各地人才评定等级,共分九等,朝廷依此授以相应的官职。

②选官标准从初创时期的家世、道德和才能并重,演变为西晋时期主要看重家世。

一、选官制度

(4)实质:逐渐成为维护士族特权的工具。

(5)评价:

①中正官为中央派出,将评议权收归中央,加强了中央集权。

②逐渐成为维护士族特权的工具,出现了“上品无寒门,下品无士族”的局面。

特点:既继承了两汉乡里评议的传统,又将评议权收归中央(中正官评“状”,吏部授官)

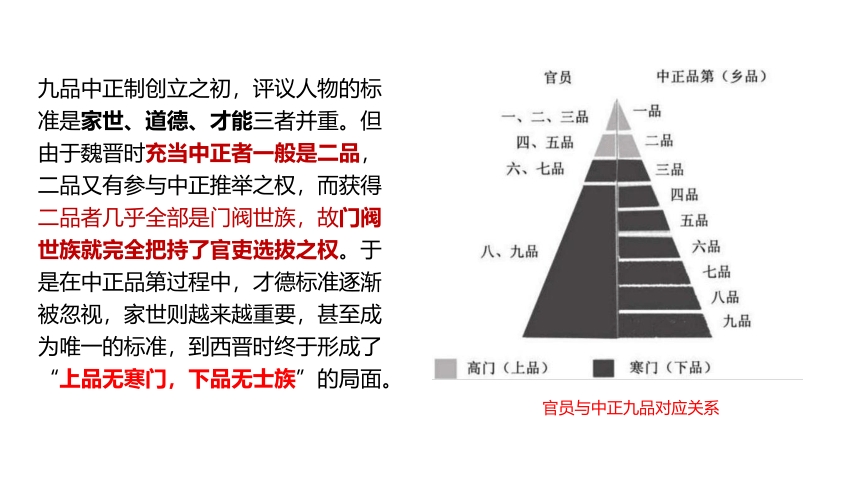

九品中正制创立之初,评议人物的标准是家世、道德、才能三者并重。但由于魏晋时充当中正者一般是二品,二品又有参与中正推举之权,而获得二品者几乎全部是门阀世族,故门阀世族就完全把持了官吏选拔之权。于是在中正品第过程中,才德标准逐渐被忽视,家世则越来越重要,甚至成为唯一的标准,到西晋时终于形成了 “上品无寒门,下品无士族”的局面。

官员与中正九品对应关系

2.隋唐:科举制

(1)形成

①隋朝建立后,废除九品中正制,开始用分科考试的方式选拔官员。

②隋炀帝时,始建进士科,科举制形成。

(2)完善

①唐太宗增加考试科目,以进士和明经两科为主;

②武则天扩大科举取士的人数,首创武举和殿试。

③唐玄宗任用高官主持考试,提高了科举考试的地位。

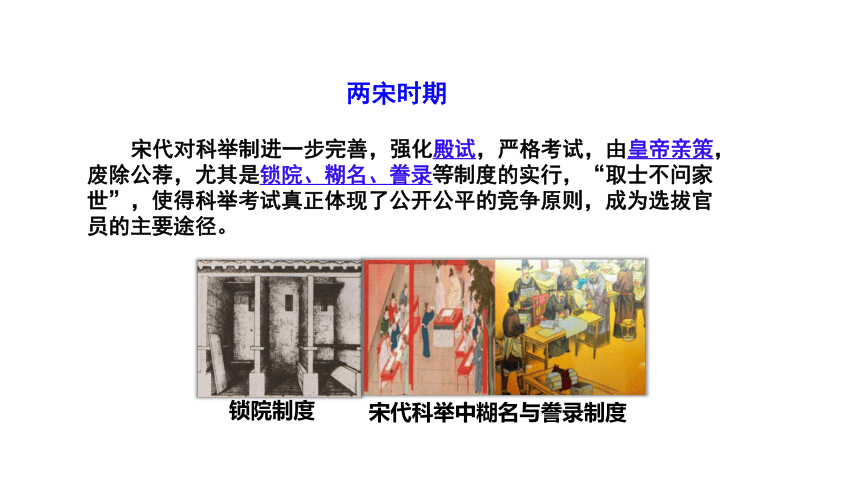

宋代对科举制进一步完善,强化殿试,严格考试,由皇帝亲策,废除公荐,尤其是锁院、糊名、誊录等制度的实行,“取士不问家世”,使得科举考试真正体现了公开公平的竞争原则,成为选拔官员的主要途径。

锁院制度

宋代科举中糊名与誊录制度

两宋时期

①方式:元朝的官员选拔,部分保留了蒙古传统方式。

②恢复科举制:随着上层统治者汉文化素养的不断提高,元朝在1313年颁科举诏,宣布次年开考,恢复了科举制,但仍然时断时续。

③录取人数:元朝科举录取人数不多,科举出身者在官员队伍中的人数比例也不高。

元朝时期

元仁宗

明朝科举考试中采取南北卷制度

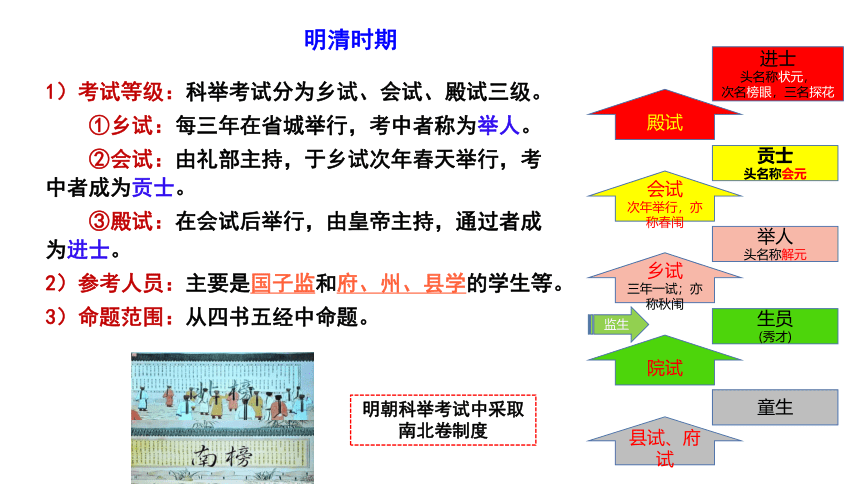

1)考试等级:科举考试分为乡试、会试、殿试三级。

①乡试:每三年在省城举行,考中者称为举人。

②会试:由礼部主持,于乡试次年春天举行,考中者成为贡士。

③殿试:在会试后举行,由皇帝主持,通过者成为进士。

2)参考人员:主要是国子监和府、州、县学的学生等。

3)命题范围:从四书五经中命题。

明清时期

县试、府试

院试

乡试

三年一试;亦称秋闱

会试

次年举行,亦称春闱

殿试

监生

童生

生员

(秀才)

举人

头名称解元

贡士

头名称会元

进士

头名称状元,

次名榜眼,三名探花

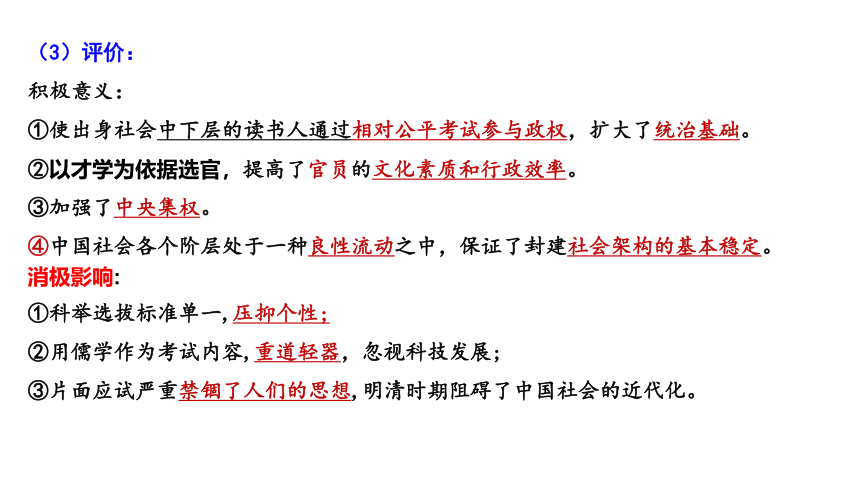

(3)评价:

积极意义:

①使出身社会中下层的读书人通过相对公平考试参与政权,扩大了统治基础。

②以才学为依据选官,提高了官员的文化素质和行政效率。

③加强了中央集权。

④中国社会各个阶层处于一种良性流动之中,保证了封建社会架构的基本稳定。

消极影响:

①科举选拔标准单一,压抑个性;

②用儒学作为考试内容,重道轻器,忽视科技发展;

③片面应试严重禁锢了人们的思想,明清时期阻碍了中国社会的近代化。

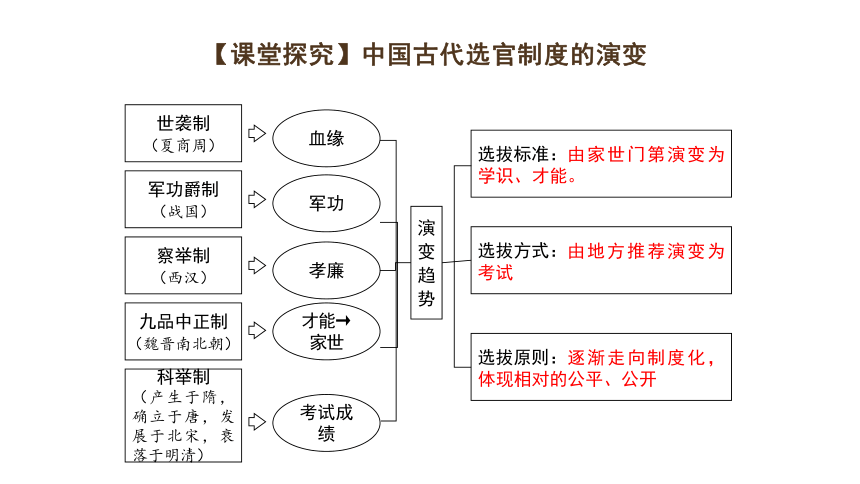

【课堂探究】中国古代选官制度的演变

世袭制

(夏商周)

科举制

(产生于隋,确立于唐,发展于北宋,衰落于明清)

军功爵制

(战国)

察举制

(西汉)

九品中正制(魏晋南北朝)

血缘

军功

孝廉

才能→家世

考试成绩

演变趋势

选拔标准:

选拔方式:

选拔原则:

由家世门第演变为学识、才能。

逐渐走向制度化,体现相对的公平、公开

由地方推荐演变为考试

(4)古代选官制度的演变趋势

①选拔标准:由家世门第、财产等级等演变为学识、才能。

②选拔方式:由血缘、推荐、地方评论及品评演变为考试。

③选拔原则:逐渐走向制度化,体现相对的公平、公开。

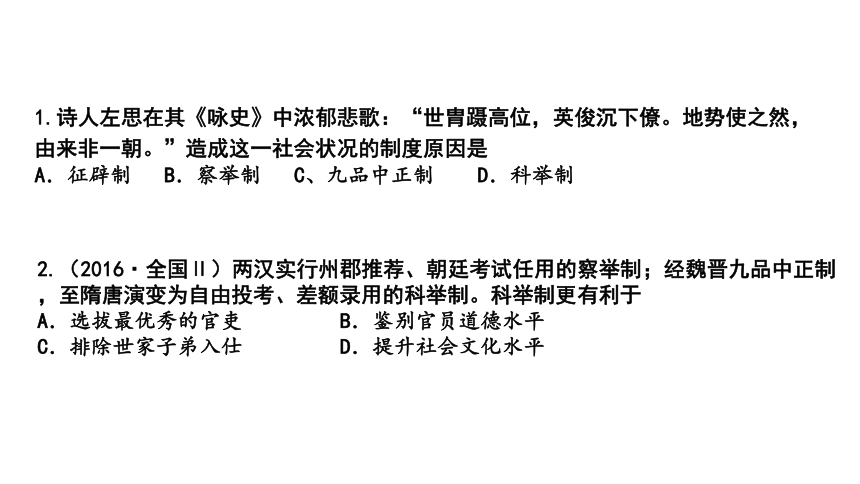

1.诗人左思在其《咏史》中浓郁悲歌:“世胄蹑高位,英俊沉下僚。地势使之然,由来非一朝。”造成这一社会状况的制度原因是

A.征辟制 B.察举制 C、九品中正制 D.科举制

2.(2016·全国Ⅱ)两汉实行州郡推荐、朝廷考试任用的察举制;经魏晋九品中正制,至隋唐演变为自由投考、差额录用的科举制。科举制更有利于

A.选拔最优秀的官吏 B.鉴别官员道德水平

C.排除世家子弟入仕 D.提升社会文化水平

1.(P39)学思之窗 科举制度对中国历代王朝的统治有什么影响?

提示

积极:

(1)科举制度为封建官僚机构提供了高素质的人才,有利于维护封建统治。

(2)科举制度强化了封建统治的思想理论——儒家思想,有利于封建社会的延续。

(3)科举制度的存在导致中国社会各个阶层处于一种良性流动之中,保证了封建社会架构的基本稳定。

消极:

科举作为统治工具、束缚人的思想,不利于人才培养,从长远看不利于王朝统治。

教材疑难指导

1.魏晋南北朝时期:尚书台改称尚书省,与中书省和门下省形成三省,它们共同辅助决策,行使权力。

2.隋唐时期:三省六部制

(1)确立:隋文帝时,中央正式确立了三省六部制。

(2)职权:中书省负责草拟和颁发皇帝的诏令;门下省负责审核诏令,有不妥者驳回;尚书省负责执行。尚书省下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分工处理各项具体政务。

二、三省六部制

三省六部的运作模式

组织部、纪委等部门。

民政部、财政部、国土局等部门。

教育部、文化部、外交部等部门。

国防部,中央军委及其各军事机关。

司法部和公检法部门。

工信部、水利部、城乡建设部。

(3)特点

①三省的职权分工明确,又彼此制约;决策与执行相分离,运转具有程序性且突出皇权。

②群相制:三省长官共议国事,共执宰相之职;唐太宗时常给品位较低的官员以宰相名号,扩大任用宰相的范围。

③政事堂:宰相会议召开的地方叫政事堂。政事堂的设立,提高了工作效率,三省出现了一体化的趋势。

(4)影响

三省职权分工明确(程序分工),提高了工作效率;

相权一分为三,彼此制约,避免了权臣独揽大权,有利于加强皇权;

皇帝所颁诏令须经政事堂会议通过,对皇权有一定制约;

是中国政治制度的重大变革,对此后历朝产生了深远影响。

如图是唐朝三省位置的示意图,关于三省及其职能判断正确的是( )

A.①为中书省,其职能为草拟诏令

B.②为门下省,其职能为审核诏令

C.②为尚书省,其职能为草拟诏令

D.③为尚书省,其职能为执行诏令

B

汉武帝

尚书令(中朝)

东汉光武帝

尚书台

魏晋南北朝

尚书省(三省形成)

隋文帝

正式确立

唐朝

进一步发展完善

三省六部制演变脉络?

中书省

门下省

尚书省

户

(负责执行)

中书省

2.(2015 北京)某朝官员王锷通过贿赂企图兼任宰相。皇帝同意了王锷的请求,并下诏“锷可兼宰相”。时任给事中的李藩行使职权,驳回诏书。由此推断,给事中隶属于( )

A.唐朝的门下省 B.宋朝的枢密院

C.明朝的内阁 D.清朝的军机处

3. (2020.1浙江)唐朝自太宗时起,有了以他官为宰相的记载。一些官员以“参议朝政”“参知政事”等名号预宰相事;一些元老重臣则以“平章事”或“同三品”等名号参与决策。唐代的宰相是一个集体,宰相议政办公的地方就是政事堂。政事堂的设立反映了( )

A.相权有所分散 B.官僚政治趋向贵族化

C.“外朝”参议要政 D.政治决策走向透明开放

高祖,太宗

设立文学馆,弘文馆等学士,备君主顾问

高宗、武后

学士开始参与决策事务

玄宗 开元初,设翰林待诏,后改为翰林学士,建立学士院,专掌最机密的诏令起草,正式参与朝政决策

3.(2020.山东)表1为唐代翰林学士的起源和演进概况。它反映了唐代(表1)

A.翰林学士逐渐控制了决策权 B.文官地位日益提高

C.三省六部制渐趋成熟 D.朝廷内部权力的再分配

汉唐以来中枢权力体系的演变特点

(1)皇帝通过不断压抑、削弱相权来加强皇权。宰相制度沿着相权的步步削弱,君权的逐渐强化这根主线发展演变。

(2)中朝官向外朝官转化。中朝在牵制、架空外朝的同时,久而久之逐步发展为制度化、合法化的外朝中央机构。

(3)宰相职位的设置由实位转向虚位。由实位到虚位反映的是宰相权限及权威的下降,宰相不再专职是对相权的限制压缩。

(4)宰相权力不断分化。宰相既实行分权,在同一机构中,往往设置几个宰相职位,又注重事权的相对集中,弥补分权的效率低下的弊端。

1.魏晋南北朝时期:租调制

(1)魏晋时期,开始实行租调制,按户征收粮和绢帛。

(2)北魏孝文帝改革,颁布均田令,受田农民承担定额租调。成年男子负担一定的徭役。

2.唐初:租庸调制

(1)内容

除租(田租)、调外(户调),男子不去服徭役的可以纳绢或布代役,称为庸。

(2)影响:

以庸代役保证农民有较充分的生产时间,政府的赋税收入也有了保障。

三、赋税制度

● 重点阐释

均田制、租庸调制

均田制 封建国家的重要的土地制度,北魏创立,沿用到唐朝中叶,它是按人口分配的制度,但是分配的是国家掌握的“无主荒地”,不触动地主原有的土地。

租庸调制:租为田租,即土地税,缴纳谷物;调为户调,属人头税,缴纳绢和布;庸是服役期间纳绢或布代役,不再限制年龄,也是人头税。

3.唐后期:两税法

(1)背景

①天宝年间,土地买卖和兼并之风盛行,政府直接支配的土地日益减少,均田制无法推行,租庸调制无法维持,政府财政收入锐降。②藩镇割据严重影响国家财政收入。

(2)目的:解决政府财政困难。

(3)实行:780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议,实行两税法。(两税三分:上供、送使、留州)

3.唐后期:两税法

(4)内容

①每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役。(主要按土地和财产的多少而非人丁为主)

②一年分夏季和秋季两次纳税。

(5)影响

①两税法简化税收名目;扩大收税对象;增加国家的财政收入。

②改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

朝代 赋税制度

魏晋时期 开始实行 ,按户征收粮和绢帛

北魏 颁布均田令,受田农民承担 租调

780年

接受宰相杨炎建议,实行两税法

形成了租庸调制

租调制

孝文帝改革

定额

唐初

唐德宗

魏晋至隋唐时期赋税制度的演变历程?

租:纳粮(田租)

调:纳绢帛布(户调)

庸:纳绢布(代役)

注:唐初赋税征收对象定为21-59岁成年男子

如图是中国古代唐朝的租庸调制,对该内容赋役

制度的相关解读正确的是( )

A.以土地财产为征税的主要依据

B.以庸代役有利农业生产

C.政府实行不抑兼并的土地政策

D.租庸调征收以货币为主

B

始于两税法

宋代实行P64

租庸调制 两税法

土地产权 均田制 均田制瓦解

征税前提 税额固定 量出制入

征税标准 人丁 土地、财产

征税项目 田租、户调、 力役、杂税等 户税、田税

征税对象 授田农民 不分主客农商,一律纳税

征税次数 一次 夏、秋两季

均田制崩溃

根据财政所需调整

以财产为宗

简化征收名目

扩大征收对象

分两季纳税

唐中期赋税制度的变化

注:中国古代赋税发展史上,隋唐时期是赋税变革的重要时期

人身控制放松

下图为唐代敦煌户籍残卷,它反映了唐初的籍帐制度。“籍”是户籍,“帐”是壮丁册子。这一制度推行的主要目的是( )

A.掌握国家人口状况

B.控制人民,巩固统治

C.保证租庸调制实行

D.搜刮百姓,掠夺钱财

下图为唐朝岭南道怀集百姓在缴纳庸调时,由地方官折纳成银饼上交朝廷。下图可以用来说明当时( )

A.货币地租取代实物地租

B.赋税征收方式灵活

C.政府减轻百姓赋税负担

D.白银进入流通领域

B

B

西晋:白籍黄籍

东晋:白籍土断

隋朝:大索貌阅

唐朝:三年一造

明一条鞭法

(P40)思考点:唐朝赋税制度的变化说明了什么?

提示 从唐初租庸调制到唐中后期的两税法,唐朝赋税制度发生了如下变化:

①征收的标准由人丁向田亩、资产过渡;

②征收的名目由繁杂到简单;

③征收时间由不定时发展为定时;

④农民服役由必须服役发展为可以代役等。

这些变化说明统治者为了化解财政危机,增加财政收入,不断调整赋税政策,其实质是封建生产关系的调整,反映了生产力的发展和社会的进步;但每次变革都没有在本质上改变剥削与被剥削的关系,不是生产关系的根本变革。

(P41)问题探究:阅读上材料,结合所学知识,谈谈你对两税法利弊的认识。

提示

利:①简化税收名目,扩大收税对象,保证了国家的财政收入;②改变了以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

弊:①各地每年税收总额按大历年间最多者确定,并将那时非法的苛捐杂税合法化,增加了人民的负担;②两税法在执行中,由于官吏媚上求宠,两税外又额外征税,勒索无度,人民负担不断增加。

返 回

隋唐制度的变化与创新

唐后期:两税法

选官制度

三省六部制

赋税制度

魏晋南北朝时期:九品中正制

隋唐时期:科举制

隋朝:形成—唐朝:完善

魏晋南北朝时期:三省制

隋唐时期:三省六部制

魏晋南北朝时期:租调制←均田制

唐前期:租庸调制

标准:德才→家世

内容:分科考试选官

意义:扩大统治基础,加强中央集权

职权:中书(草拟)→门下(审核)→尚书(执行)

影响:分工明确,提高效率;彼此制约,加强皇权

内容:征收户税、地税,分夏、秋两季

背景:土地兼并,均田制、租庸调制无法维持

影响:“以资产为宗”,改变人丁为主,减轻控制

知识

图示

材料三 两税法推行后,有人批评说(P41问题探究):

每州各取大历中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规。——陆贽《翰苑集》卷22《中书奏议·均节赋税恤百姓第一条》

材料一 由于均田制遭到破坏,租庸调制逐渐无法维持,两种附加税——户税、地税所得收入渐增,按户税、地税之制改革租庸调,已是时所必然。另外安史之乱后赋税征收已无常规,杂税林立,各级机构巧立名目向下摊派,税制混乱导致社会骚动,亦亟需改革以整齐划一,使剥削有则。 ——张帆《中国古代简史》

材料二 先度其数而赋于人,量出以制入。……人无丁中,以贫富为差。居人之税,夏秋两入之,夏税尽六月,秋税尽十一月。人不土断而地著,赋不加敛而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诫而奸无所取,轻重之权始归朝廷。 ——《新唐书·杨炎传》

根据材料一,分析唐朝两税法改革的背景

综合材料一、二,分析这一改革的积极意义

结合材料三,分析两税法的问题

均田制被破坏

租庸调制无法推行,为增加政府财政收入

且赋税制度混乱,官吏巧立名目勒索百姓

严重的土地兼并

战乱致使户籍散乱

有助于国家编制财政预算

增加国家财政收入

减少官吏勒索,减轻民众负担

有利于中央集权

收税标准变更为以资产为主

有利于财政体系优化

损害百姓利益,易激化矛盾,加速李唐王朝覆灭

选取了大历年间税收最多的税额

从立法之初就不够合理

未能给百姓减负,反而有敛财的目的

1.选官制度

从曹魏九品中正制到隋唐的科举制度,官员选拔变得更加公开和公平,中国古代选官制度逐渐走向成熟与完善。

2.中央官制

三省六部制是隋唐政治制度的重大创造,使得中央决策和行政体系日臻完备,为历代所沿袭。

3.赋税制度

从有利于保证农时的租庸调制到“惟以资产为宗,不以丁身为本”的两税法,征税的主要标准从人丁转向财产,反映出国家对农民人身控制逐渐放松。

(小结)隋唐制度的变化与创新

第7课

隋唐制度的变化与创新

1.选官制度

2.三省六部制

3.赋税制度

(政治基础)

(权力构建)

(财政来源)

九品中正制(曹魏)

三省制(魏晋南北朝)

租调制(魏晋时期)

1、举秀才,不知书;察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。”这段话充分反映了 ( )

A.两汉时期察举制的弊端 B. 魏晋时期九品中正制的腐朽

C.隋唐时期科举制的影响 D.明清时期八股取士的危害

汉代实行以察举、征辟为主体的人才选拔制度。东汉中后期强调文治,高级官员往往是儒学名家,拥有成百上千的门生。某人一旦成为某位官员的下属,则终生为其“故吏”。一些家族有人长期担任朝廷重要官职,如弘农杨氏、汝南袁氏“门生故吏”遍布天下,成为影响人才选拔的重要因素。官员们互相嘱托,推荐亲属故旧,所推荐的人才“不复依其质干,准其才行,但虚造声誉”。外戚、宦官轮流把持朝政,任人唯亲,以便控制朝廷与地方政治,世家大族干预人才选拔,一些地方的人才选拔甚至是被数个家族长期把持。

——摘编自白寿彝《中国通史》

1.魏晋南北朝:九品中正制

(1)背景:

①汉末社会动荡,察举制所以来的乡里清议失去社会基础;

②地方大姓名士操纵察举制选官权,他们结交朋党,干扰人才选拔;

③曹魏统治需要大量人才,“唯才是举”

(2)设立:曹魏时,曹丕接纳陈群建议,创立九品中正制。

(3)内容

①中央委任中正官为各地人才评定等级,共分九等,朝廷依此授以相应的官职。

②选官标准从初创时期的家世、道德和才能并重,演变为西晋时期主要看重家世。

一、选官制度

(4)实质:逐渐成为维护士族特权的工具。

(5)评价:

①中正官为中央派出,将评议权收归中央,加强了中央集权。

②逐渐成为维护士族特权的工具,出现了“上品无寒门,下品无士族”的局面。

特点:既继承了两汉乡里评议的传统,又将评议权收归中央(中正官评“状”,吏部授官)

九品中正制创立之初,评议人物的标准是家世、道德、才能三者并重。但由于魏晋时充当中正者一般是二品,二品又有参与中正推举之权,而获得二品者几乎全部是门阀世族,故门阀世族就完全把持了官吏选拔之权。于是在中正品第过程中,才德标准逐渐被忽视,家世则越来越重要,甚至成为唯一的标准,到西晋时终于形成了 “上品无寒门,下品无士族”的局面。

官员与中正九品对应关系

2.隋唐:科举制

(1)形成

①隋朝建立后,废除九品中正制,开始用分科考试的方式选拔官员。

②隋炀帝时,始建进士科,科举制形成。

(2)完善

①唐太宗增加考试科目,以进士和明经两科为主;

②武则天扩大科举取士的人数,首创武举和殿试。

③唐玄宗任用高官主持考试,提高了科举考试的地位。

宋代对科举制进一步完善,强化殿试,严格考试,由皇帝亲策,废除公荐,尤其是锁院、糊名、誊录等制度的实行,“取士不问家世”,使得科举考试真正体现了公开公平的竞争原则,成为选拔官员的主要途径。

锁院制度

宋代科举中糊名与誊录制度

两宋时期

①方式:元朝的官员选拔,部分保留了蒙古传统方式。

②恢复科举制:随着上层统治者汉文化素养的不断提高,元朝在1313年颁科举诏,宣布次年开考,恢复了科举制,但仍然时断时续。

③录取人数:元朝科举录取人数不多,科举出身者在官员队伍中的人数比例也不高。

元朝时期

元仁宗

明朝科举考试中采取南北卷制度

1)考试等级:科举考试分为乡试、会试、殿试三级。

①乡试:每三年在省城举行,考中者称为举人。

②会试:由礼部主持,于乡试次年春天举行,考中者成为贡士。

③殿试:在会试后举行,由皇帝主持,通过者成为进士。

2)参考人员:主要是国子监和府、州、县学的学生等。

3)命题范围:从四书五经中命题。

明清时期

县试、府试

院试

乡试

三年一试;亦称秋闱

会试

次年举行,亦称春闱

殿试

监生

童生

生员

(秀才)

举人

头名称解元

贡士

头名称会元

进士

头名称状元,

次名榜眼,三名探花

(3)评价:

积极意义:

①使出身社会中下层的读书人通过相对公平考试参与政权,扩大了统治基础。

②以才学为依据选官,提高了官员的文化素质和行政效率。

③加强了中央集权。

④中国社会各个阶层处于一种良性流动之中,保证了封建社会架构的基本稳定。

消极影响:

①科举选拔标准单一,压抑个性;

②用儒学作为考试内容,重道轻器,忽视科技发展;

③片面应试严重禁锢了人们的思想,明清时期阻碍了中国社会的近代化。

【课堂探究】中国古代选官制度的演变

世袭制

(夏商周)

科举制

(产生于隋,确立于唐,发展于北宋,衰落于明清)

军功爵制

(战国)

察举制

(西汉)

九品中正制(魏晋南北朝)

血缘

军功

孝廉

才能→家世

考试成绩

演变趋势

选拔标准:

选拔方式:

选拔原则:

由家世门第演变为学识、才能。

逐渐走向制度化,体现相对的公平、公开

由地方推荐演变为考试

(4)古代选官制度的演变趋势

①选拔标准:由家世门第、财产等级等演变为学识、才能。

②选拔方式:由血缘、推荐、地方评论及品评演变为考试。

③选拔原则:逐渐走向制度化,体现相对的公平、公开。

1.诗人左思在其《咏史》中浓郁悲歌:“世胄蹑高位,英俊沉下僚。地势使之然,由来非一朝。”造成这一社会状况的制度原因是

A.征辟制 B.察举制 C、九品中正制 D.科举制

2.(2016·全国Ⅱ)两汉实行州郡推荐、朝廷考试任用的察举制;经魏晋九品中正制,至隋唐演变为自由投考、差额录用的科举制。科举制更有利于

A.选拔最优秀的官吏 B.鉴别官员道德水平

C.排除世家子弟入仕 D.提升社会文化水平

1.(P39)学思之窗 科举制度对中国历代王朝的统治有什么影响?

提示

积极:

(1)科举制度为封建官僚机构提供了高素质的人才,有利于维护封建统治。

(2)科举制度强化了封建统治的思想理论——儒家思想,有利于封建社会的延续。

(3)科举制度的存在导致中国社会各个阶层处于一种良性流动之中,保证了封建社会架构的基本稳定。

消极:

科举作为统治工具、束缚人的思想,不利于人才培养,从长远看不利于王朝统治。

教材疑难指导

1.魏晋南北朝时期:尚书台改称尚书省,与中书省和门下省形成三省,它们共同辅助决策,行使权力。

2.隋唐时期:三省六部制

(1)确立:隋文帝时,中央正式确立了三省六部制。

(2)职权:中书省负责草拟和颁发皇帝的诏令;门下省负责审核诏令,有不妥者驳回;尚书省负责执行。尚书省下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分工处理各项具体政务。

二、三省六部制

三省六部的运作模式

组织部、纪委等部门。

民政部、财政部、国土局等部门。

教育部、文化部、外交部等部门。

国防部,中央军委及其各军事机关。

司法部和公检法部门。

工信部、水利部、城乡建设部。

(3)特点

①三省的职权分工明确,又彼此制约;决策与执行相分离,运转具有程序性且突出皇权。

②群相制:三省长官共议国事,共执宰相之职;唐太宗时常给品位较低的官员以宰相名号,扩大任用宰相的范围。

③政事堂:宰相会议召开的地方叫政事堂。政事堂的设立,提高了工作效率,三省出现了一体化的趋势。

(4)影响

三省职权分工明确(程序分工),提高了工作效率;

相权一分为三,彼此制约,避免了权臣独揽大权,有利于加强皇权;

皇帝所颁诏令须经政事堂会议通过,对皇权有一定制约;

是中国政治制度的重大变革,对此后历朝产生了深远影响。

如图是唐朝三省位置的示意图,关于三省及其职能判断正确的是( )

A.①为中书省,其职能为草拟诏令

B.②为门下省,其职能为审核诏令

C.②为尚书省,其职能为草拟诏令

D.③为尚书省,其职能为执行诏令

B

汉武帝

尚书令(中朝)

东汉光武帝

尚书台

魏晋南北朝

尚书省(三省形成)

隋文帝

正式确立

唐朝

进一步发展完善

三省六部制演变脉络?

中书省

门下省

尚书省

户

(负责执行)

中书省

2.(2015 北京)某朝官员王锷通过贿赂企图兼任宰相。皇帝同意了王锷的请求,并下诏“锷可兼宰相”。时任给事中的李藩行使职权,驳回诏书。由此推断,给事中隶属于( )

A.唐朝的门下省 B.宋朝的枢密院

C.明朝的内阁 D.清朝的军机处

3. (2020.1浙江)唐朝自太宗时起,有了以他官为宰相的记载。一些官员以“参议朝政”“参知政事”等名号预宰相事;一些元老重臣则以“平章事”或“同三品”等名号参与决策。唐代的宰相是一个集体,宰相议政办公的地方就是政事堂。政事堂的设立反映了( )

A.相权有所分散 B.官僚政治趋向贵族化

C.“外朝”参议要政 D.政治决策走向透明开放

高祖,太宗

设立文学馆,弘文馆等学士,备君主顾问

高宗、武后

学士开始参与决策事务

玄宗 开元初,设翰林待诏,后改为翰林学士,建立学士院,专掌最机密的诏令起草,正式参与朝政决策

3.(2020.山东)表1为唐代翰林学士的起源和演进概况。它反映了唐代(表1)

A.翰林学士逐渐控制了决策权 B.文官地位日益提高

C.三省六部制渐趋成熟 D.朝廷内部权力的再分配

汉唐以来中枢权力体系的演变特点

(1)皇帝通过不断压抑、削弱相权来加强皇权。宰相制度沿着相权的步步削弱,君权的逐渐强化这根主线发展演变。

(2)中朝官向外朝官转化。中朝在牵制、架空外朝的同时,久而久之逐步发展为制度化、合法化的外朝中央机构。

(3)宰相职位的设置由实位转向虚位。由实位到虚位反映的是宰相权限及权威的下降,宰相不再专职是对相权的限制压缩。

(4)宰相权力不断分化。宰相既实行分权,在同一机构中,往往设置几个宰相职位,又注重事权的相对集中,弥补分权的效率低下的弊端。

1.魏晋南北朝时期:租调制

(1)魏晋时期,开始实行租调制,按户征收粮和绢帛。

(2)北魏孝文帝改革,颁布均田令,受田农民承担定额租调。成年男子负担一定的徭役。

2.唐初:租庸调制

(1)内容

除租(田租)、调外(户调),男子不去服徭役的可以纳绢或布代役,称为庸。

(2)影响:

以庸代役保证农民有较充分的生产时间,政府的赋税收入也有了保障。

三、赋税制度

● 重点阐释

均田制、租庸调制

均田制 封建国家的重要的土地制度,北魏创立,沿用到唐朝中叶,它是按人口分配的制度,但是分配的是国家掌握的“无主荒地”,不触动地主原有的土地。

租庸调制:租为田租,即土地税,缴纳谷物;调为户调,属人头税,缴纳绢和布;庸是服役期间纳绢或布代役,不再限制年龄,也是人头税。

3.唐后期:两税法

(1)背景

①天宝年间,土地买卖和兼并之风盛行,政府直接支配的土地日益减少,均田制无法推行,租庸调制无法维持,政府财政收入锐降。②藩镇割据严重影响国家财政收入。

(2)目的:解决政府财政困难。

(3)实行:780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议,实行两税法。(两税三分:上供、送使、留州)

3.唐后期:两税法

(4)内容

①每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役。(主要按土地和财产的多少而非人丁为主)

②一年分夏季和秋季两次纳税。

(5)影响

①两税法简化税收名目;扩大收税对象;增加国家的财政收入。

②改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

朝代 赋税制度

魏晋时期 开始实行 ,按户征收粮和绢帛

北魏 颁布均田令,受田农民承担 租调

780年

接受宰相杨炎建议,实行两税法

形成了租庸调制

租调制

孝文帝改革

定额

唐初

唐德宗

魏晋至隋唐时期赋税制度的演变历程?

租:纳粮(田租)

调:纳绢帛布(户调)

庸:纳绢布(代役)

注:唐初赋税征收对象定为21-59岁成年男子

如图是中国古代唐朝的租庸调制,对该内容赋役

制度的相关解读正确的是( )

A.以土地财产为征税的主要依据

B.以庸代役有利农业生产

C.政府实行不抑兼并的土地政策

D.租庸调征收以货币为主

B

始于两税法

宋代实行P64

租庸调制 两税法

土地产权 均田制 均田制瓦解

征税前提 税额固定 量出制入

征税标准 人丁 土地、财产

征税项目 田租、户调、 力役、杂税等 户税、田税

征税对象 授田农民 不分主客农商,一律纳税

征税次数 一次 夏、秋两季

均田制崩溃

根据财政所需调整

以财产为宗

简化征收名目

扩大征收对象

分两季纳税

唐中期赋税制度的变化

注:中国古代赋税发展史上,隋唐时期是赋税变革的重要时期

人身控制放松

下图为唐代敦煌户籍残卷,它反映了唐初的籍帐制度。“籍”是户籍,“帐”是壮丁册子。这一制度推行的主要目的是( )

A.掌握国家人口状况

B.控制人民,巩固统治

C.保证租庸调制实行

D.搜刮百姓,掠夺钱财

下图为唐朝岭南道怀集百姓在缴纳庸调时,由地方官折纳成银饼上交朝廷。下图可以用来说明当时( )

A.货币地租取代实物地租

B.赋税征收方式灵活

C.政府减轻百姓赋税负担

D.白银进入流通领域

B

B

西晋:白籍黄籍

东晋:白籍土断

隋朝:大索貌阅

唐朝:三年一造

明一条鞭法

(P40)思考点:唐朝赋税制度的变化说明了什么?

提示 从唐初租庸调制到唐中后期的两税法,唐朝赋税制度发生了如下变化:

①征收的标准由人丁向田亩、资产过渡;

②征收的名目由繁杂到简单;

③征收时间由不定时发展为定时;

④农民服役由必须服役发展为可以代役等。

这些变化说明统治者为了化解财政危机,增加财政收入,不断调整赋税政策,其实质是封建生产关系的调整,反映了生产力的发展和社会的进步;但每次变革都没有在本质上改变剥削与被剥削的关系,不是生产关系的根本变革。

(P41)问题探究:阅读上材料,结合所学知识,谈谈你对两税法利弊的认识。

提示

利:①简化税收名目,扩大收税对象,保证了国家的财政收入;②改变了以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

弊:①各地每年税收总额按大历年间最多者确定,并将那时非法的苛捐杂税合法化,增加了人民的负担;②两税法在执行中,由于官吏媚上求宠,两税外又额外征税,勒索无度,人民负担不断增加。

返 回

隋唐制度的变化与创新

唐后期:两税法

选官制度

三省六部制

赋税制度

魏晋南北朝时期:九品中正制

隋唐时期:科举制

隋朝:形成—唐朝:完善

魏晋南北朝时期:三省制

隋唐时期:三省六部制

魏晋南北朝时期:租调制←均田制

唐前期:租庸调制

标准:德才→家世

内容:分科考试选官

意义:扩大统治基础,加强中央集权

职权:中书(草拟)→门下(审核)→尚书(执行)

影响:分工明确,提高效率;彼此制约,加强皇权

内容:征收户税、地税,分夏、秋两季

背景:土地兼并,均田制、租庸调制无法维持

影响:“以资产为宗”,改变人丁为主,减轻控制

知识

图示

材料三 两税法推行后,有人批评说(P41问题探究):

每州各取大历中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规。——陆贽《翰苑集》卷22《中书奏议·均节赋税恤百姓第一条》

材料一 由于均田制遭到破坏,租庸调制逐渐无法维持,两种附加税——户税、地税所得收入渐增,按户税、地税之制改革租庸调,已是时所必然。另外安史之乱后赋税征收已无常规,杂税林立,各级机构巧立名目向下摊派,税制混乱导致社会骚动,亦亟需改革以整齐划一,使剥削有则。 ——张帆《中国古代简史》

材料二 先度其数而赋于人,量出以制入。……人无丁中,以贫富为差。居人之税,夏秋两入之,夏税尽六月,秋税尽十一月。人不土断而地著,赋不加敛而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诫而奸无所取,轻重之权始归朝廷。 ——《新唐书·杨炎传》

根据材料一,分析唐朝两税法改革的背景

综合材料一、二,分析这一改革的积极意义

结合材料三,分析两税法的问题

均田制被破坏

租庸调制无法推行,为增加政府财政收入

且赋税制度混乱,官吏巧立名目勒索百姓

严重的土地兼并

战乱致使户籍散乱

有助于国家编制财政预算

增加国家财政收入

减少官吏勒索,减轻民众负担

有利于中央集权

收税标准变更为以资产为主

有利于财政体系优化

损害百姓利益,易激化矛盾,加速李唐王朝覆灭

选取了大历年间税收最多的税额

从立法之初就不够合理

未能给百姓减负,反而有敛财的目的

1.选官制度

从曹魏九品中正制到隋唐的科举制度,官员选拔变得更加公开和公平,中国古代选官制度逐渐走向成熟与完善。

2.中央官制

三省六部制是隋唐政治制度的重大创造,使得中央决策和行政体系日臻完备,为历代所沿袭。

3.赋税制度

从有利于保证农时的租庸调制到“惟以资产为宗,不以丁身为本”的两税法,征税的主要标准从人丁转向财产,反映出国家对农民人身控制逐渐放松。

(小结)隋唐制度的变化与创新

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进