中国历史七年级上册 第四单元练习 (含答案)

文档属性

| 名称 | 中国历史七年级上册 第四单元练习 (含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 96.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-20 15:37:17 | ||

图片预览

文档简介

(

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※

) (

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

第四单元

一、单选题

1.下列关于我国古代科技成就的搭配,不正确的是( )

A. 华佗—“麻沸散” B. 张仲景—《伤寒杂病论》

C. 蔡伦—改进造纸术 D. 祖冲之—《兰亭集序》

2.某电视剧摄制组根据剧情布置了一个曹操的书房,其道具有四样,根据史实判断其中错误的道具是( )

①书桌上有纸 ②墙上挂有《魏国疆域图》

③书桌上有《史记》一书 ④书柜中摆放着《齐民要术》

A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④

3.东汉末年到魏晋南北朝时期,北方人口大量向南迁移,由此带来的最重要的积极影响是( )

A. 加剧了南方的混乱局面 B. 使北方人口急剧减少

C. 促进了江南地区的开发 D. 使北方趋于平静

4.“……姓拓跋的人穿鲜卑的衣服,说鲜卑话,曾担任‘白鹭官’……若干年后,他的后人已改用汉人的‘元’姓,担任的官职是太尉,有规定的俸禄可以领取,穿汉人的衣服,说汉话,还与朝中的一个汉人官员结成了亲家。”文中记载的相关历史事件是( )

A. “国人暴动” B. 商鞅变法 C. 张骞出使西域 D. 北魏孝文帝改革

5.明朝时期,文学艺术的发展与市民文化结合起来,产生了一批脍炙人口的小说,这时期出现的我国第一部章回体小说是( )

A. 《三国演义》 B. 《水浒传》 C. 《西游记》 D. 《红楼梦》

6.研究发现,南北朝时期,鲜卑族慕容部从辽西主动迁到中原地区。后来,慕容鲜卑便从历史上“消失”,只留下“慕容”一词作为一个姓氏而存在。这一现象表明南北朝时期( )

A. 民族交融加强 B. 南北发展平衡 C. 经济破坏严重 D. 文学艺术繁荣

7.某校组织同学们到博物馆参观,该馆按不同的历史时期展出相应的文物。如果按朝代顺序进行参观,那么同学们依次进入的展馆是

①夏商周馆 ②秦汉馆 ③三国两晋南北朝馆 ④隋唐五代馆 ⑤宋元明清馆

A. ①②③④⑤ B. ①②⑤④③ C. ③④①②⑤ D. ④⑤①②③

8.两晋南朝时期,江南地区水稻由原来的直播变成育秧移栽,普遍实行麦稻兼作,还发展种桑养蚕、培植果树、种植药材等。这表明( )

A. 江南开发加速,农业多种经营 B. 南方农业发达,经济重心南移

C. 南方赋轻役稀,社会相对安定 D. 南方相对稳定,城市经济繁荣

9.有学者认为,名称前冠以“胡”字的植物,大多为两汉西晋以后由西北引入;冠以“海”字的植物,大多为南北朝以后由海外引入;冠以“番”字的植物,多为南宋至元明时由“番舶”引入;冠以“洋”字的植物,大多由清代乃至近代。材料反映出( )

A. 中国物种全部是从国外引入 B. 中国小农经济发展兼容并包

C. 中国古代农业科技领先世界 D. 自古以来中外文化交流频繁

10.我国古代有很多德才兼备的人,他们通常被称为圣人,那么“书圣”、“医圣”、“诗圣”分别是:( )

A. 王羲之、华佗、李白 B. 蔡伦、华佗、杜甫

C. 王羲之、张仲景、杜甫 D. 王羲之、张仲景、李白

11.中国古代绘画艺术成就斐然,涌现出许多著名的绘画作品。将下列作品按照其产生时间的先后顺序进行排列,正确的是( )

①《女史箴图》 ②《清明上河图》 ③《步辇图》

A. ①③② B. ②③① C. ②①③ D. ③①②

12.下表是某历史兴趣小组为开展研究性学习而整理制作的图表。根据此表,该兴趣小组研究的主题是( )

时 间 地 区 北 方 南 方

宋初 人口100多万户 人口230多万户

北宋 贡献财政收入20% 贡献财政收入80%

南宋 谚曰:“天上天堂,地下苏杭。”又曰:“苏湖熟,天下足”

A. 人口大量南迁 B. 宋朝社会生活 C. 经济重心南移 D. 苏杭生活富足

13.暑假期间王丽要去参观艺术宝库莫高窟,你能告诉她应该去哪儿( )

A. 山西大同 B. 甘肃敦煌 C. 河南洛阳 D. 山西西安

14.诸葛亮指出曹操大军南下,远道而来,犹如强弩之末,又不习水战,孙权刘备合作定能取胜;曹操败后势必北撤,三分天下的局面自然形成。验证诸葛亮观点的战役是( )

A. 牧野之战 B. 官渡之战 C. 淝水之战 D. 赤壁之战

15.贾思勰在《齐民要术》中写道,“顺天时,量地利,则用力少而成功多”。这体现中国古代农业注重( )

A. 发明改进工具 B. 改良作物品种 C. 顺应天时地利 D. 加工农副产品

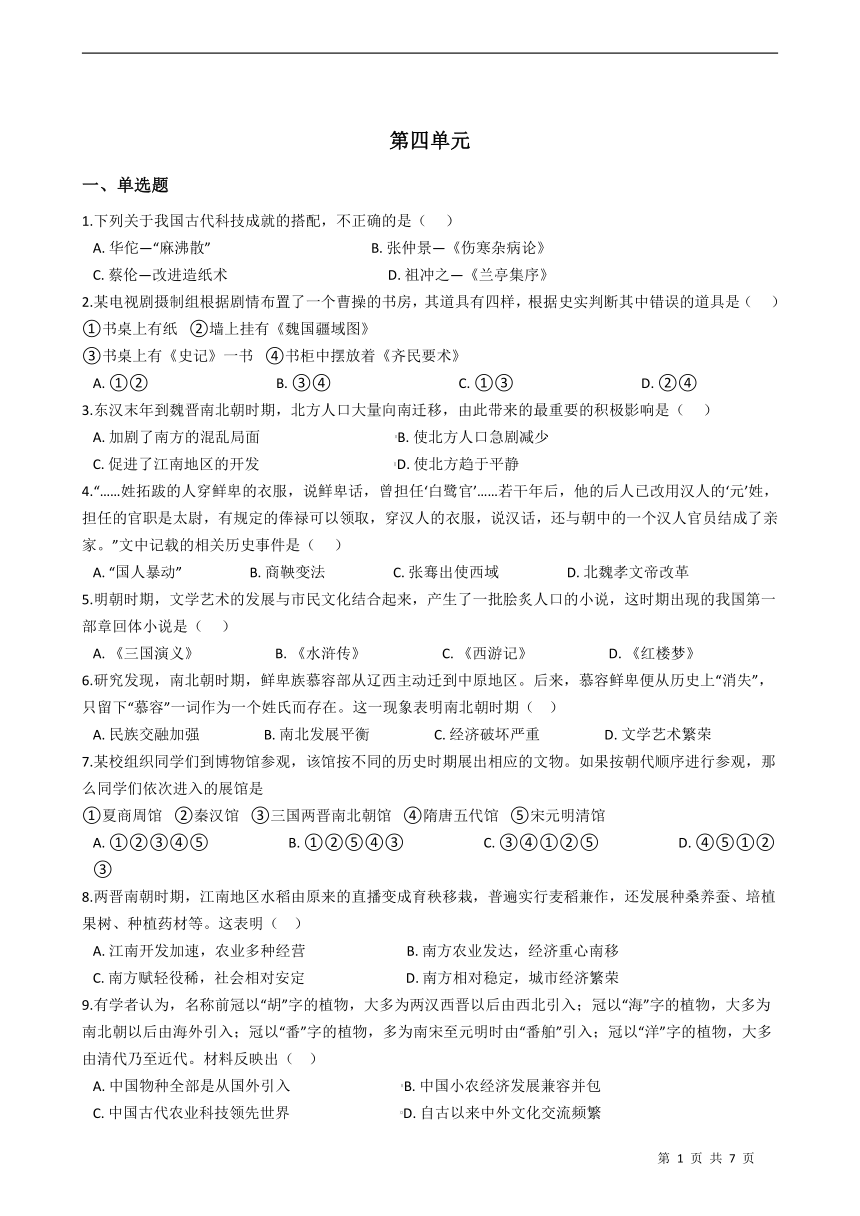

16.下图书法作品的原创者是( )

A. 王羲之 B. 顾恺之 C. 颜真卿 D. 欧阳询

17.根据《三国志·魏书》等记载,220年曹操卒于洛阳,葬在邺城(今河南省安阳市郊)。2009年,国家文物局审核了河南省安阳市高陵墓的考古发掘成果,最终认定高陵墓的墓主为曹操。以上确认高陵墓主为曹操的依据是( )

A. 历史文献与考古成果 B. 家族族谱的记载 C. 历史学家的主观判断 D. 安阳的悠久历史

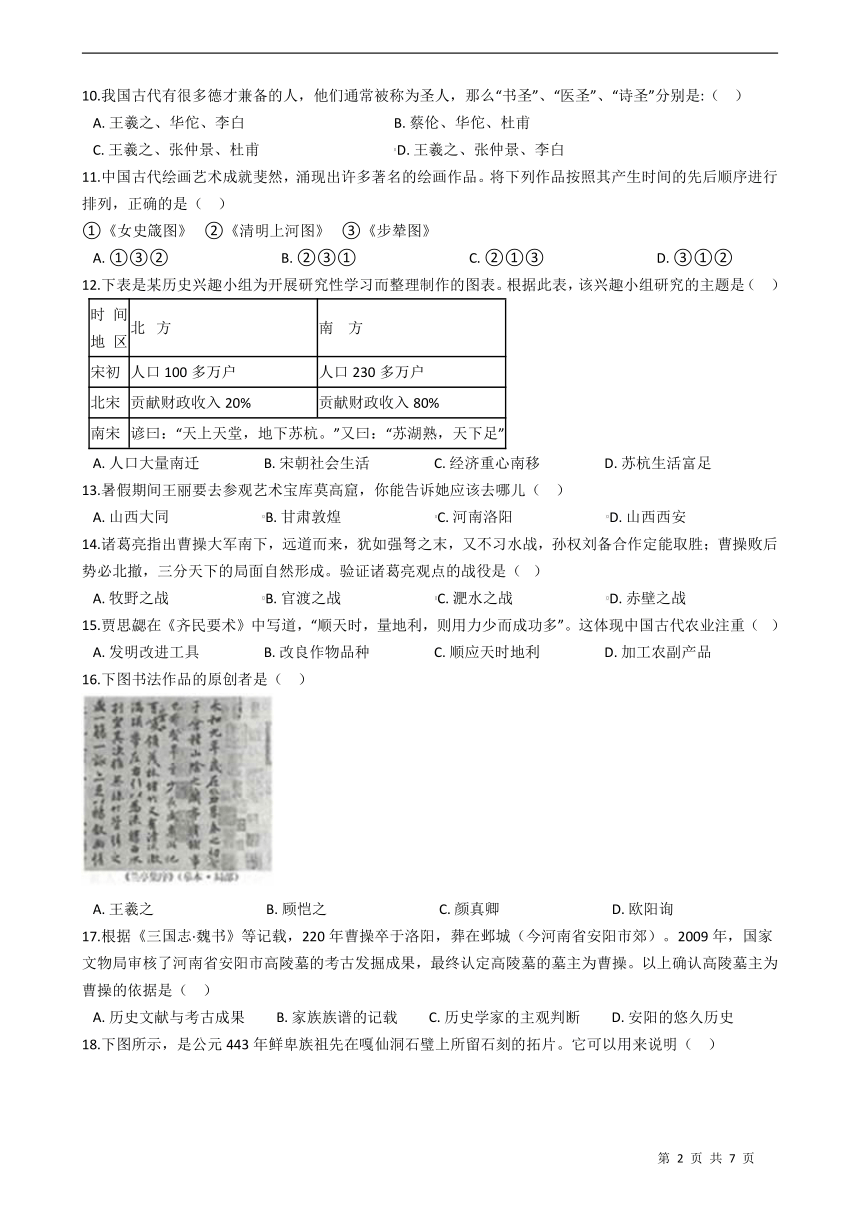

18.下图所示,是公元443年鲜卑族祖先在嘎仙洞石璧上所留石刻的拓片。它可以用来说明( )

A. 甲骨文的造字特点 B. 小篆成为全国通用文字

C. 王羲之的行书冠绝天下 D. 鲜卑族受汉族文化影响

19.假如你穿越时空,回到经济繁荣,文化昌盛的明朝,你不可能经历的有( )

①闲暇之余,为强身健体,练习“五禽戏” ②七夕节听汤显祖编写的昆曲《桃花扇》

③临摹王羲之的《兰亭集序》 ④元宵节看花灯猜灯谜

⑤酒酣之时与朋友吟唐诗、聊《红楼梦》

A. ①⑤ B. ②③ C. ③④ D. ②⑤

20.2021年5月22日,杂交水稻之父袁隆平永远地离开了我们。中国和世界人民深感悲痛。民以食为天,华夏儿女历来关注农业生产,请问我国现存最早的一部完整的农书是( )

A. 《齐民要术》 B. 《农政全书》 C. 《本草纲目》 D. 《天工开物》

二、材料分析题

21.统一多民族国家的形成和发展是中国古代历史上的一个重要现象。某校七年级(2)班同学制定了以下活动方案,请你参与完成。

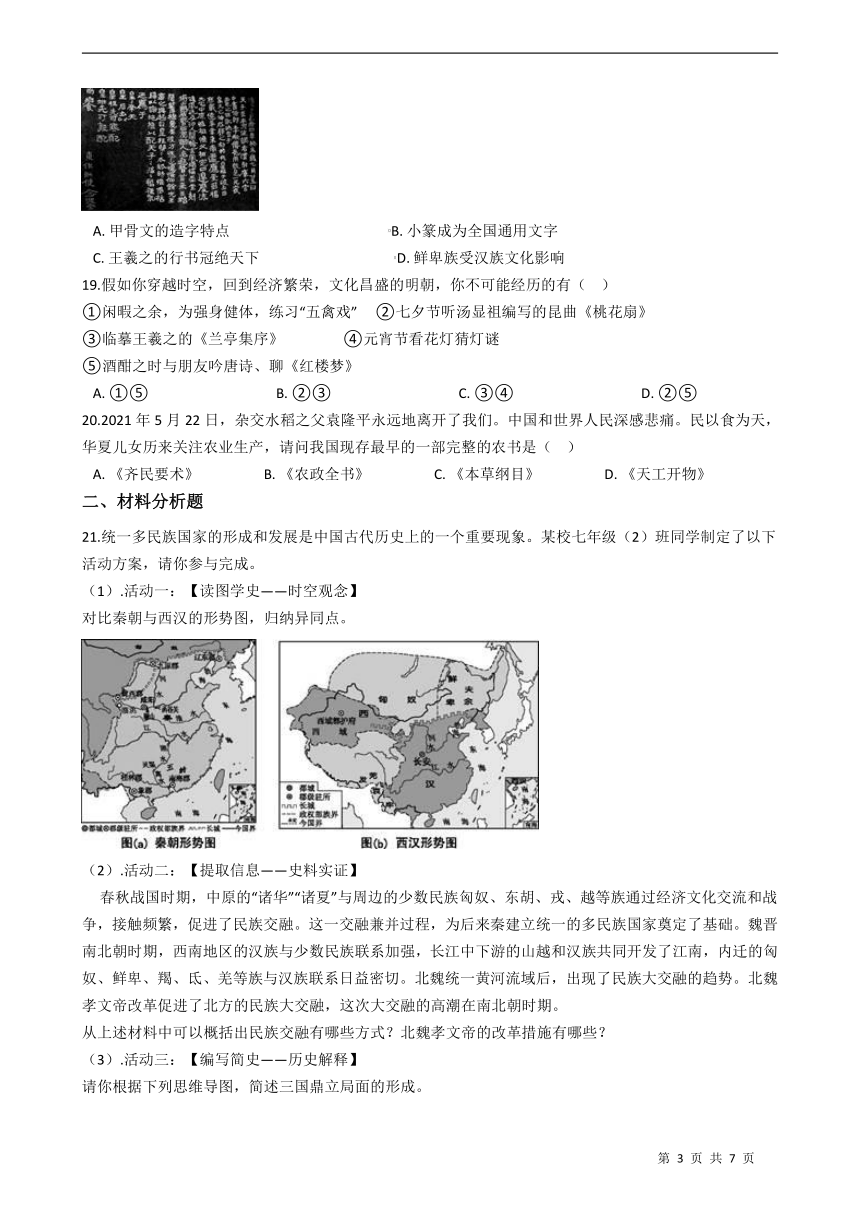

(1).活动一:【读图学史——时空观念】

对比秦朝与西汉的形势图,归纳异同点。

(2).活动二:【提取信息——史料实证】

春秋战国时期,中原的“诸华”“诸夏”与周边的少数民族匈奴、东胡、戎、越等族通过经济文化交流和战争,接触频繁,促进了民族交融。这一交融兼并过程,为后来秦建立统一的多民族国家奠定了基础。魏晋南北朝时期,西南地区的汉族与少数民族联系加强,长江中下游的山越和汉族共同开发了江南,内迁的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等族与汉族联系日益密切。北魏统一黄河流域后,出现了民族大交融的趋势。北魏孝文帝改革促进了北方的民族大交融,这次大交融的高潮在南北朝时期。

从上述材料中可以概括出民族交融有哪些方式?北魏孝文帝的改革措施有哪些?

(3).活动三:【编写简史——历史解释】

请你根据下列思维导图,简述三国鼎立局面的形成。

(4).活动四:【提升认识——家国情怀】

通过本次探究活动,你对中国统一多民族国家的形成有何认识?

22.阅读材料,回答问题。

材料一:卫鞅,又称公孙鞅,后封于商,因而被称为商鞅。应秦孝公求贤令入秦,说服秦孝公变法图强。秦孝公死后,被贵族诬陷。商鞅起兵反抗,兵败被车裂。

材料二:魏主正式发布诏令:“不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。”下令官员上朝时要讲汉话,但30岁以上的官员一时难改,可仍讲鲜卑话,暂不处罚;30岁以下的官员必须严格执行法令,否则要降职。

(1).材料一中的商鞅在秦孝公支持下采取了哪些有利于发展经济的措施?从他的治国思想来看,他应该是战国时期哪个思想学派的代表人物?

(2).商鞅在秦孝公死后,被贵族诬陷,后起兵反抗,兵败被车裂。有人认为这说明商鞅变法失败了,你同意这种观点吗?请说明你的理由。

(3).材料二中的“魏主”指的是谁?材料二中的内容反映的是这位皇帝实行改革的哪项具体措施?这次改革有何影响?

(4).上述两则材料反映了我国历史上的两次重要改革,请结合所学知识及当今实际,谈谈改革对社会发展起到的作用。

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一西汉、唐、北宋时期南北方人口情况表

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户口数比例 人口(户) 占全国户口数比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐代 3920415 43.2% 5148529 56.8%

北宋 11224760 62.9% 6624296 37.1%

材料二朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋,而吴(江苏)中又为东南根柢。语曰:“苏湖熟,天下足”。

请回答:

(1).上述材料反映了我国经济发展发生了什么变化?

(2).南方经济发展的原因是什么?

(3).这对我们当前经济的发展有何启示?

24.稻香话丰年,农业系民生。阅读材料,回答问题。

材料一 距今10000年左右,我国长江中下游的先民开始栽培如右图的农作物,……距今7000年的浙江余姚某遗址也发现了此作物大量谷壳的堆积。

——摘编于部编义务教育教科书《中国历史》七年级上册

材料二 文帝重视农业,十三年下诏全免田租。景帝元年复收田租之半,即三十税一,并成为汉朝定制。文帝时,丁男徭役减为“三年而一事”,算赋也由每年百二十钱减为四十钱。

——翦伯赞《中国史纲要》(上)

材料三 安史之乱后,黄河流域陷入长期藩镇割据混战中,此时的南方保持了相对稳定。北方人口大量南迁。南方兴修了大量的水利工程,水稻生产技术逐步提高,有力地推动了南方农业的发展,加速经济重心南移。

——齐涛《中国古代经济史》

材料四 明代《农政全书》记载上海等地出现了稻棉轮作制……这些都是很好的经验。

——曾勋、马成《农学历史》

(1)据材料一,指出图中是何种农作物?结合所学知识,指出“某遗址”是哪一原始居民的生活区域?

(2)据材料二,概括文帝、景帝发展农业的措施。他们的统治局面历史上称为什么?

(3)据材料三,指出南方农业发展的原因。结合所学知识,指出我国古代经济重心南移最后完成的朝代。据材料四,指出明代江南地区水稻耕作技术提高的表现。

(4)综合上述材料并结合所学知识,请你为我国农业发展献计献策。

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】 D

2.【答案】 D

3.【答案】 C

4.【答案】 D

5.【答案】 A

6.【答案】 A

7.【答案】 A

8.【答案】 A

9.【答案】 B

10.【答案】 C

11.【答案】 A

12.【答案】 C

13.【答案】 B

14.【答案】 D

15.【答案】 C

16.【答案】 A

17.【答案】 A

18.【答案】 D

19.【答案】 D

20.【答案】 A

二、材料分析题

21.【答案】 (1)异:西汉疆域比秦朝更辽阔;西汉设置西域都护管理西域地区,标志着西域正式归属中央政权。同:国家都处于统一状态;周边少数民族都有匈奴。

(2)方式:经济文化交流、战争、共同生产生活、改革。措施:规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻。

(3)200年,曹操在官渡之战中打败袁绍,为曹操以后统一北方打下基础;208年,孙刘联军在赤壁之战中打败曹军,此战为三国鼎立局面的形成奠定了基础;220年,曹丕建魏,221年,刘备建汉,229年,孙权建吴,三国鼎立的局面形成。

(4)统一符合全国各族人民的共同愿望;统一是社会生产力发展的客观要求;统一是历史发展的主流;分裂是暂时的,即使是在分裂时期也存在着明显的统一趋势;我们要坚决维护国家统一、民族团结,同任何形式的分裂行为作斗争。

22.【答案】 (1)废除井田制,允许土地自由买卖;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;统一度量衡。法家学派。

(2)不同意。商鞅虽死,但经过商鞅变法,秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。所以,商鞅变法成功了。

(3)北魏孝文帝。官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语。这次改革促进了民族交融,增强了北魏的实力。

(4)改革是社会发展的重要推动力,只有在适当的时候进行改革与创新,社会才能继续向前发展。

23.【答案】 (1)南方人口逐渐超过了北方,国家财政仰仗东南地区。

或者:我国古代经济重心逐渐从北方转移到南方。

(2)①北方战乱较多,南方相对和平稳定;②北方人口大批南移,带去了先进的生产技术、劳动力和生产工具;③江南统治者重视发展经济;④南北方劳动人民共同辛勤劳动;⑤南方自然条件优越。

(3)①政治稳定是经济发展的前提和基础。

②生产力的进步是经济发展的最重要因素。

③政府对经济发展的重视程度是其经济发展的重要因素。

④自然环境对经济的发展影响巨大,应保护生态平衡。

24.【答案】 (1)农作物:稻谷。原始居民:河姆渡人。

(2)措施:减免田租,减轻徭役、算赋。局面:文景之治。

(3)原因:北方战乱,南方相当安定;北方人口大量南迁,给南方带来大量劳动力和先进生产技术;南方水利工程的兴建和农业生产技术的提高。朝代:南宋。表现:出现了稻棉轮作制。

(4)计策:政府要重视农业;政府出台减轻农民负担的政策;研制新型的农业生产工具、生产技术等。

(

第

一

页 共

1

页

)

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※

) (

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

第四单元

一、单选题

1.下列关于我国古代科技成就的搭配,不正确的是( )

A. 华佗—“麻沸散” B. 张仲景—《伤寒杂病论》

C. 蔡伦—改进造纸术 D. 祖冲之—《兰亭集序》

2.某电视剧摄制组根据剧情布置了一个曹操的书房,其道具有四样,根据史实判断其中错误的道具是( )

①书桌上有纸 ②墙上挂有《魏国疆域图》

③书桌上有《史记》一书 ④书柜中摆放着《齐民要术》

A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④

3.东汉末年到魏晋南北朝时期,北方人口大量向南迁移,由此带来的最重要的积极影响是( )

A. 加剧了南方的混乱局面 B. 使北方人口急剧减少

C. 促进了江南地区的开发 D. 使北方趋于平静

4.“……姓拓跋的人穿鲜卑的衣服,说鲜卑话,曾担任‘白鹭官’……若干年后,他的后人已改用汉人的‘元’姓,担任的官职是太尉,有规定的俸禄可以领取,穿汉人的衣服,说汉话,还与朝中的一个汉人官员结成了亲家。”文中记载的相关历史事件是( )

A. “国人暴动” B. 商鞅变法 C. 张骞出使西域 D. 北魏孝文帝改革

5.明朝时期,文学艺术的发展与市民文化结合起来,产生了一批脍炙人口的小说,这时期出现的我国第一部章回体小说是( )

A. 《三国演义》 B. 《水浒传》 C. 《西游记》 D. 《红楼梦》

6.研究发现,南北朝时期,鲜卑族慕容部从辽西主动迁到中原地区。后来,慕容鲜卑便从历史上“消失”,只留下“慕容”一词作为一个姓氏而存在。这一现象表明南北朝时期( )

A. 民族交融加强 B. 南北发展平衡 C. 经济破坏严重 D. 文学艺术繁荣

7.某校组织同学们到博物馆参观,该馆按不同的历史时期展出相应的文物。如果按朝代顺序进行参观,那么同学们依次进入的展馆是

①夏商周馆 ②秦汉馆 ③三国两晋南北朝馆 ④隋唐五代馆 ⑤宋元明清馆

A. ①②③④⑤ B. ①②⑤④③ C. ③④①②⑤ D. ④⑤①②③

8.两晋南朝时期,江南地区水稻由原来的直播变成育秧移栽,普遍实行麦稻兼作,还发展种桑养蚕、培植果树、种植药材等。这表明( )

A. 江南开发加速,农业多种经营 B. 南方农业发达,经济重心南移

C. 南方赋轻役稀,社会相对安定 D. 南方相对稳定,城市经济繁荣

9.有学者认为,名称前冠以“胡”字的植物,大多为两汉西晋以后由西北引入;冠以“海”字的植物,大多为南北朝以后由海外引入;冠以“番”字的植物,多为南宋至元明时由“番舶”引入;冠以“洋”字的植物,大多由清代乃至近代。材料反映出( )

A. 中国物种全部是从国外引入 B. 中国小农经济发展兼容并包

C. 中国古代农业科技领先世界 D. 自古以来中外文化交流频繁

10.我国古代有很多德才兼备的人,他们通常被称为圣人,那么“书圣”、“医圣”、“诗圣”分别是:( )

A. 王羲之、华佗、李白 B. 蔡伦、华佗、杜甫

C. 王羲之、张仲景、杜甫 D. 王羲之、张仲景、李白

11.中国古代绘画艺术成就斐然,涌现出许多著名的绘画作品。将下列作品按照其产生时间的先后顺序进行排列,正确的是( )

①《女史箴图》 ②《清明上河图》 ③《步辇图》

A. ①③② B. ②③① C. ②①③ D. ③①②

12.下表是某历史兴趣小组为开展研究性学习而整理制作的图表。根据此表,该兴趣小组研究的主题是( )

时 间 地 区 北 方 南 方

宋初 人口100多万户 人口230多万户

北宋 贡献财政收入20% 贡献财政收入80%

南宋 谚曰:“天上天堂,地下苏杭。”又曰:“苏湖熟,天下足”

A. 人口大量南迁 B. 宋朝社会生活 C. 经济重心南移 D. 苏杭生活富足

13.暑假期间王丽要去参观艺术宝库莫高窟,你能告诉她应该去哪儿( )

A. 山西大同 B. 甘肃敦煌 C. 河南洛阳 D. 山西西安

14.诸葛亮指出曹操大军南下,远道而来,犹如强弩之末,又不习水战,孙权刘备合作定能取胜;曹操败后势必北撤,三分天下的局面自然形成。验证诸葛亮观点的战役是( )

A. 牧野之战 B. 官渡之战 C. 淝水之战 D. 赤壁之战

15.贾思勰在《齐民要术》中写道,“顺天时,量地利,则用力少而成功多”。这体现中国古代农业注重( )

A. 发明改进工具 B. 改良作物品种 C. 顺应天时地利 D. 加工农副产品

16.下图书法作品的原创者是( )

A. 王羲之 B. 顾恺之 C. 颜真卿 D. 欧阳询

17.根据《三国志·魏书》等记载,220年曹操卒于洛阳,葬在邺城(今河南省安阳市郊)。2009年,国家文物局审核了河南省安阳市高陵墓的考古发掘成果,最终认定高陵墓的墓主为曹操。以上确认高陵墓主为曹操的依据是( )

A. 历史文献与考古成果 B. 家族族谱的记载 C. 历史学家的主观判断 D. 安阳的悠久历史

18.下图所示,是公元443年鲜卑族祖先在嘎仙洞石璧上所留石刻的拓片。它可以用来说明( )

A. 甲骨文的造字特点 B. 小篆成为全国通用文字

C. 王羲之的行书冠绝天下 D. 鲜卑族受汉族文化影响

19.假如你穿越时空,回到经济繁荣,文化昌盛的明朝,你不可能经历的有( )

①闲暇之余,为强身健体,练习“五禽戏” ②七夕节听汤显祖编写的昆曲《桃花扇》

③临摹王羲之的《兰亭集序》 ④元宵节看花灯猜灯谜

⑤酒酣之时与朋友吟唐诗、聊《红楼梦》

A. ①⑤ B. ②③ C. ③④ D. ②⑤

20.2021年5月22日,杂交水稻之父袁隆平永远地离开了我们。中国和世界人民深感悲痛。民以食为天,华夏儿女历来关注农业生产,请问我国现存最早的一部完整的农书是( )

A. 《齐民要术》 B. 《农政全书》 C. 《本草纲目》 D. 《天工开物》

二、材料分析题

21.统一多民族国家的形成和发展是中国古代历史上的一个重要现象。某校七年级(2)班同学制定了以下活动方案,请你参与完成。

(1).活动一:【读图学史——时空观念】

对比秦朝与西汉的形势图,归纳异同点。

(2).活动二:【提取信息——史料实证】

春秋战国时期,中原的“诸华”“诸夏”与周边的少数民族匈奴、东胡、戎、越等族通过经济文化交流和战争,接触频繁,促进了民族交融。这一交融兼并过程,为后来秦建立统一的多民族国家奠定了基础。魏晋南北朝时期,西南地区的汉族与少数民族联系加强,长江中下游的山越和汉族共同开发了江南,内迁的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等族与汉族联系日益密切。北魏统一黄河流域后,出现了民族大交融的趋势。北魏孝文帝改革促进了北方的民族大交融,这次大交融的高潮在南北朝时期。

从上述材料中可以概括出民族交融有哪些方式?北魏孝文帝的改革措施有哪些?

(3).活动三:【编写简史——历史解释】

请你根据下列思维导图,简述三国鼎立局面的形成。

(4).活动四:【提升认识——家国情怀】

通过本次探究活动,你对中国统一多民族国家的形成有何认识?

22.阅读材料,回答问题。

材料一:卫鞅,又称公孙鞅,后封于商,因而被称为商鞅。应秦孝公求贤令入秦,说服秦孝公变法图强。秦孝公死后,被贵族诬陷。商鞅起兵反抗,兵败被车裂。

材料二:魏主正式发布诏令:“不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。”下令官员上朝时要讲汉话,但30岁以上的官员一时难改,可仍讲鲜卑话,暂不处罚;30岁以下的官员必须严格执行法令,否则要降职。

(1).材料一中的商鞅在秦孝公支持下采取了哪些有利于发展经济的措施?从他的治国思想来看,他应该是战国时期哪个思想学派的代表人物?

(2).商鞅在秦孝公死后,被贵族诬陷,后起兵反抗,兵败被车裂。有人认为这说明商鞅变法失败了,你同意这种观点吗?请说明你的理由。

(3).材料二中的“魏主”指的是谁?材料二中的内容反映的是这位皇帝实行改革的哪项具体措施?这次改革有何影响?

(4).上述两则材料反映了我国历史上的两次重要改革,请结合所学知识及当今实际,谈谈改革对社会发展起到的作用。

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一西汉、唐、北宋时期南北方人口情况表

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户口数比例 人口(户) 占全国户口数比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐代 3920415 43.2% 5148529 56.8%

北宋 11224760 62.9% 6624296 37.1%

材料二朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋,而吴(江苏)中又为东南根柢。语曰:“苏湖熟,天下足”。

请回答:

(1).上述材料反映了我国经济发展发生了什么变化?

(2).南方经济发展的原因是什么?

(3).这对我们当前经济的发展有何启示?

24.稻香话丰年,农业系民生。阅读材料,回答问题。

材料一 距今10000年左右,我国长江中下游的先民开始栽培如右图的农作物,……距今7000年的浙江余姚某遗址也发现了此作物大量谷壳的堆积。

——摘编于部编义务教育教科书《中国历史》七年级上册

材料二 文帝重视农业,十三年下诏全免田租。景帝元年复收田租之半,即三十税一,并成为汉朝定制。文帝时,丁男徭役减为“三年而一事”,算赋也由每年百二十钱减为四十钱。

——翦伯赞《中国史纲要》(上)

材料三 安史之乱后,黄河流域陷入长期藩镇割据混战中,此时的南方保持了相对稳定。北方人口大量南迁。南方兴修了大量的水利工程,水稻生产技术逐步提高,有力地推动了南方农业的发展,加速经济重心南移。

——齐涛《中国古代经济史》

材料四 明代《农政全书》记载上海等地出现了稻棉轮作制……这些都是很好的经验。

——曾勋、马成《农学历史》

(1)据材料一,指出图中是何种农作物?结合所学知识,指出“某遗址”是哪一原始居民的生活区域?

(2)据材料二,概括文帝、景帝发展农业的措施。他们的统治局面历史上称为什么?

(3)据材料三,指出南方农业发展的原因。结合所学知识,指出我国古代经济重心南移最后完成的朝代。据材料四,指出明代江南地区水稻耕作技术提高的表现。

(4)综合上述材料并结合所学知识,请你为我国农业发展献计献策。

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】 D

2.【答案】 D

3.【答案】 C

4.【答案】 D

5.【答案】 A

6.【答案】 A

7.【答案】 A

8.【答案】 A

9.【答案】 B

10.【答案】 C

11.【答案】 A

12.【答案】 C

13.【答案】 B

14.【答案】 D

15.【答案】 C

16.【答案】 A

17.【答案】 A

18.【答案】 D

19.【答案】 D

20.【答案】 A

二、材料分析题

21.【答案】 (1)异:西汉疆域比秦朝更辽阔;西汉设置西域都护管理西域地区,标志着西域正式归属中央政权。同:国家都处于统一状态;周边少数民族都有匈奴。

(2)方式:经济文化交流、战争、共同生产生活、改革。措施:规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻。

(3)200年,曹操在官渡之战中打败袁绍,为曹操以后统一北方打下基础;208年,孙刘联军在赤壁之战中打败曹军,此战为三国鼎立局面的形成奠定了基础;220年,曹丕建魏,221年,刘备建汉,229年,孙权建吴,三国鼎立的局面形成。

(4)统一符合全国各族人民的共同愿望;统一是社会生产力发展的客观要求;统一是历史发展的主流;分裂是暂时的,即使是在分裂时期也存在着明显的统一趋势;我们要坚决维护国家统一、民族团结,同任何形式的分裂行为作斗争。

22.【答案】 (1)废除井田制,允许土地自由买卖;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;统一度量衡。法家学派。

(2)不同意。商鞅虽死,但经过商鞅变法,秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。所以,商鞅变法成功了。

(3)北魏孝文帝。官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语。这次改革促进了民族交融,增强了北魏的实力。

(4)改革是社会发展的重要推动力,只有在适当的时候进行改革与创新,社会才能继续向前发展。

23.【答案】 (1)南方人口逐渐超过了北方,国家财政仰仗东南地区。

或者:我国古代经济重心逐渐从北方转移到南方。

(2)①北方战乱较多,南方相对和平稳定;②北方人口大批南移,带去了先进的生产技术、劳动力和生产工具;③江南统治者重视发展经济;④南北方劳动人民共同辛勤劳动;⑤南方自然条件优越。

(3)①政治稳定是经济发展的前提和基础。

②生产力的进步是经济发展的最重要因素。

③政府对经济发展的重视程度是其经济发展的重要因素。

④自然环境对经济的发展影响巨大,应保护生态平衡。

24.【答案】 (1)农作物:稻谷。原始居民:河姆渡人。

(2)措施:减免田租,减轻徭役、算赋。局面:文景之治。

(3)原因:北方战乱,南方相当安定;北方人口大量南迁,给南方带来大量劳动力和先进生产技术;南方水利工程的兴建和农业生产技术的提高。朝代:南宋。表现:出现了稻棉轮作制。

(4)计策:政府要重视农业;政府出台减轻农民负担的政策;研制新型的农业生产工具、生产技术等。

(

第

一

页 共

1

页

)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史