纲要(上)第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族融合 课件(38张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族融合 课件(38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-20 16:04:53 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

第五课

三国两晋南北朝的政权更迭、

与民族交融

课程标准:

了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识这一时期制度演进、民族交融、区域开发和思想文化发展等新成就;

2024届高考一轮复习·《中外历史纲要(上)》

北魏孝文帝

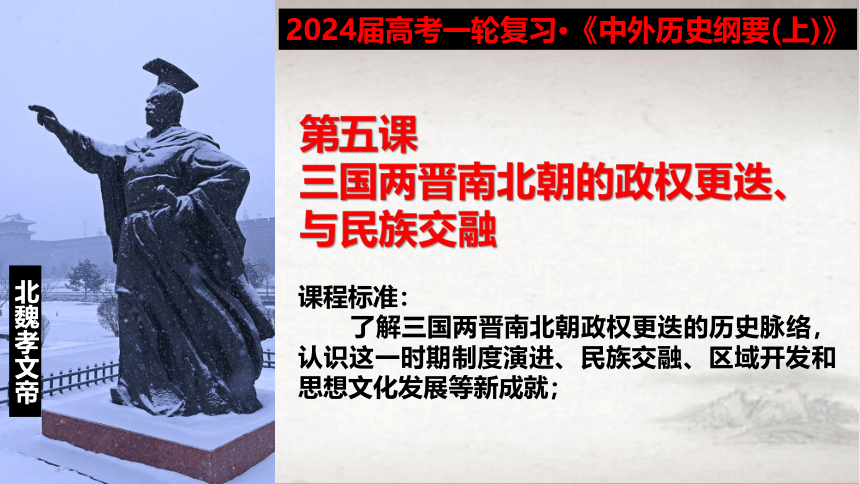

中华的崩溃

本课的时空坐标

政权更迭频繁

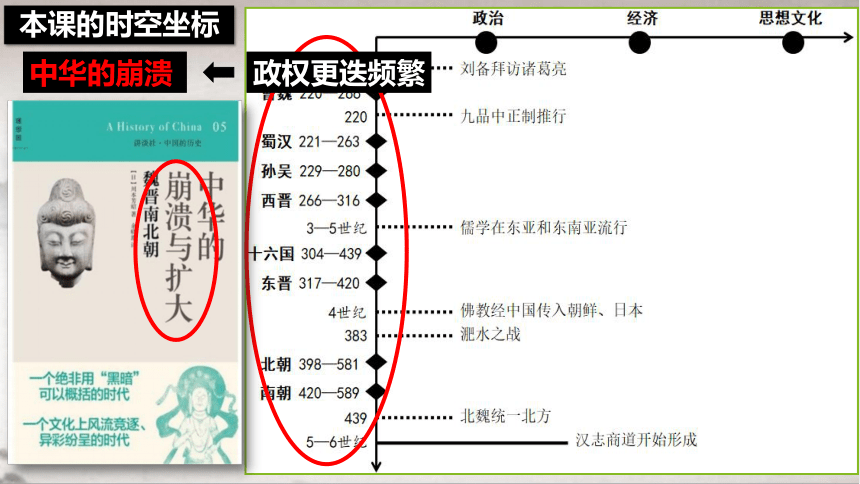

本课的单元学习目标

学习要点 水平1—2学习目标 水平3—4学习目标

三国两晋南北朝至隋唐时期的民族交融和区域开发 读图,能够说出三国两晋南北朝的政权更迭,形成清晰的时空分布;结合相关研究,能够分析东晋南朝江南地区得到开发的具体原因;能够列举北魏孝文帝改革的基本内容,说出三国两晋南北朝时代民族交融的表现;读图,能够说出京杭大运河和唐朝少数民族的时空分布;能够以相关民族为例,概括唐朝处理民族关系的理念和措施,了解隋唐时期的民族政策以及民族交融进一步发展的表现,加强民族团结意识 明确三国两晋南北朝时期政权更迭、民族交融和经济重心南移之间的内在联系;能够综合了解这一时期民族交融的概况,理解三国两晋南北朝分裂局面中蕴含的统一因素,认识隋唐时期民族交融对中华民族的形成发展、疆域的开拓与巩固,以及华文化的繁荣发挥的重要作用,理解民族交融的重大意义

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭、与民族交融

基础巩固:水平1—2学习目标

1.读图,能够说出三国两晋南北朝的政权更迭,形成清晰的时空分布2.结合相关研究,能够分析东晋南朝江南地区得到开发的具体原因

3.能够列举北魏孝文帝改革的基本内容,说出三国两晋南北朝时代民族交融的表现

拓展提高:水平3—4学习目标

1.明确三国两晋南北朝时期政权更迭、民族交融和经济重心南移之间的内在联系

2.能够综合了解这一时期民族交融的概况,理解三国两晋南北朝分裂局面中蕴含的统一因素,认识隋唐时期民族交融对中华民族的形成发展、疆域的开拓与巩固,以及中华文化的繁荣发挥的重要作用,理解民族交融的重大意义

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭、与民族交融

公元0年 公元100年 公元200年 公元300年 公元400年 公元500年 公元600年

东汉

(25-220)

吴(222-280)

东晋

420

宋

479

齐

502

梁

隋

557

陈

十六国(304-439)

东魏

北齐

西魏

北周

221

蜀

220

魏

西 晋

年 年 年

北魏

(389-534)

( — )

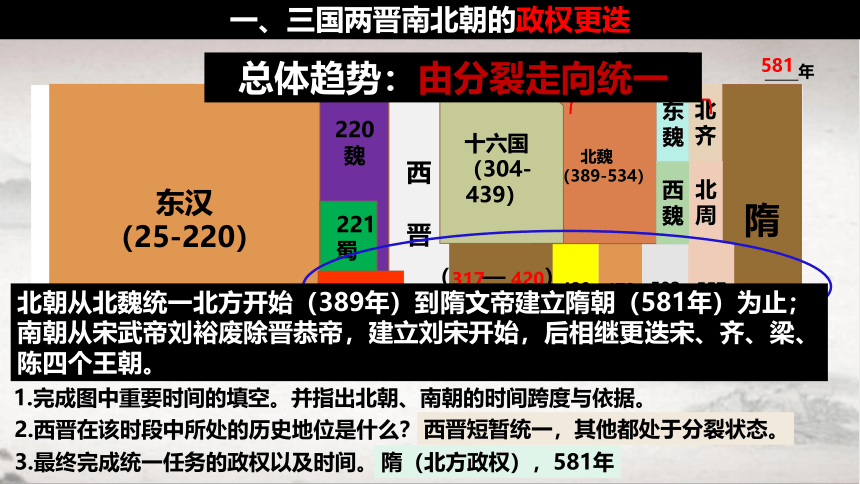

1.完成图中重要时间的填空。并指出北朝、南朝的时间跨度与依据。

266

316

317

420

581

北朝

南朝

西晋短暂统一,其他都处于分裂状态。

隋(北方政权),581年

2.西晋在该时段中所处的历史地位是什么?

3.最终完成统一任务的政权以及时间。

一、三国两晋南北朝的政权更迭

北朝从北魏统一北方开始(389年)到隋文帝建立隋朝(581年)为止;南朝从宋武帝刘裕废除晋恭帝,建立刘宋开始,后相继更迭宋、齐、梁、陈四个王朝。

总体趋势:由分裂走向统一

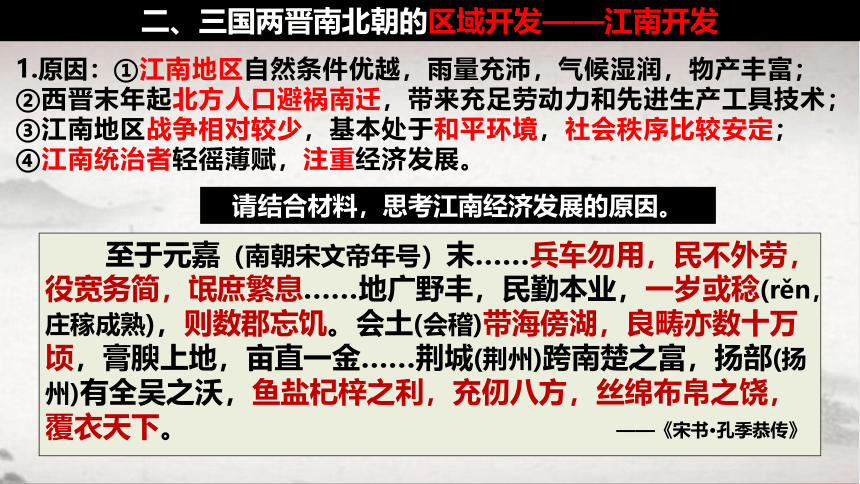

1.原因:①江南地区自然条件优越,雨量充沛,气候湿润,物产丰富;

②西晋末年起北方人口避祸南迁,带来充足劳动力和先进生产工具技术;

③江南地区战争相对较少,基本处于和平环境,社会秩序比较安定;

④江南统治者轻徭薄赋,注重经济发展。

至于元嘉(南朝宋文帝年号)末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(rěn,庄稼成熟),则数郡忘饥。会土(会稽)带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金……荆城(荆州)跨南楚之富,扬部(扬州)有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。 ——《宋书 孔季恭传》

请结合材料,思考江南经济发展的原因。

二、三国两晋南北朝的区域开发——江南开发

3.影响:①缩减南北方经济差距,为后世经济重心和文化中心南移奠基。

②促进南方文化教育发展;③推动民族融合;④为隋唐经济繁荣奠基。

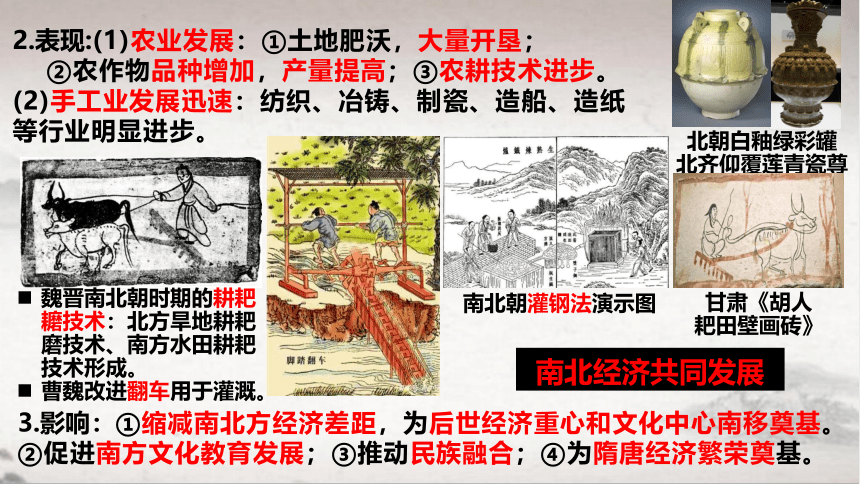

2.表现:(1)农业发展:①土地肥沃,大量开垦;

②农作物品种增加,产量提高;③农耕技术进步。

(2)手工业发展迅速:纺织、冶铸、制瓷、造船、造纸等行业明显进步。

魏晋南北朝时期的耕耙耱技术:北方旱地耕耙磨技术、南方水田耕耙技术形成。

曹魏改进翻车用于灌溉。

南北朝灌钢法演示图

北朝白釉绿彩罐

北齐仰覆莲青瓷尊

甘肃《胡人

耙田壁画砖》

南北经济共同发展

魏晋南北朝

奠定基础

(南北经济趋于平衡)

唐朝安史之乱后

开始南移

(南方开始超过北方)

南宋

完成南移

(南方成为经济重心)

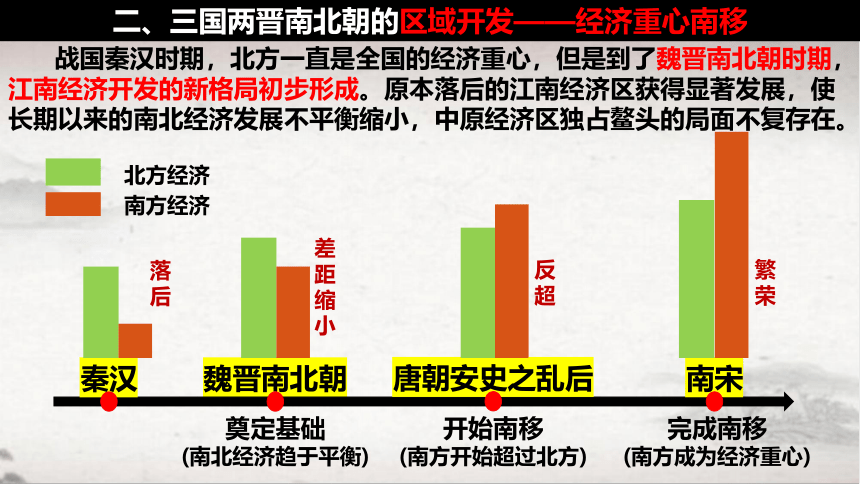

战国秦汉时期,北方一直是全国的经济重心,但是到了魏晋南北朝时期,江南经济开发的新格局初步形成。原本落后的江南经济区获得显著发展,使长期以来的南北经济发展不平衡缩小,中原经济区独占鳌头的局面不复存在。

秦汉

北方经济

南方经济

繁荣

反超

差距缩小

落后

二、三国两晋南北朝的区域开发——经济重心南移

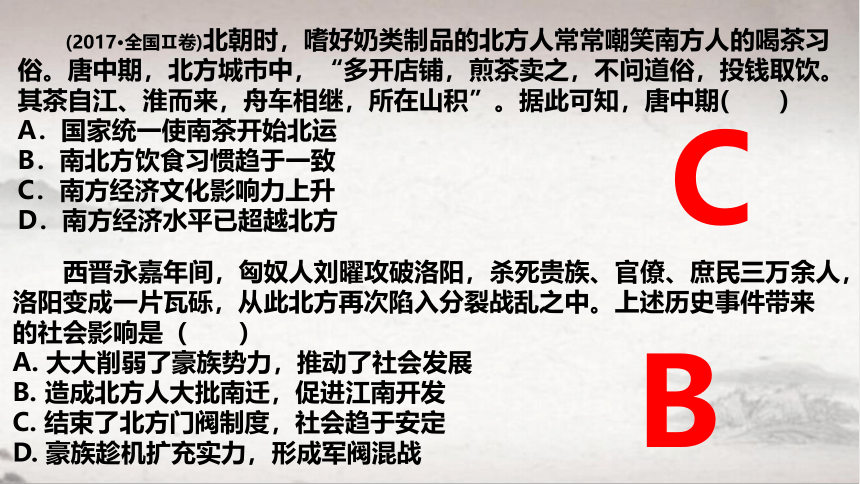

西晋永嘉年间,匈奴人刘曜攻破洛阳,杀死贵族、官僚、庶民三万余人,洛阳变成一片瓦砾,从此北方再次陷入分裂战乱之中。上述历史事件带来的社会影响是( )

A. 大大削弱了豪族势力,推动了社会发展

B. 造成北方人大批南迁,促进江南开发

C. 结束了北方门阀制度,社会趋于安定

D. 豪族趁机扩充实力,形成军阀混战

(2017·全国Ⅱ卷)北朝时,嗜好奶类制品的北方人常常嘲笑南方人的喝茶习俗。唐中期,北方城市中,“多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。其茶自江、淮而来,舟车相继,所在山积”。据此可知,唐中期( )

A.国家统一使南茶开始北运

B.南北方饮食习惯趋于一致

C.南方经济文化影响力上升

D.南方经济水平已超越北方

C

B

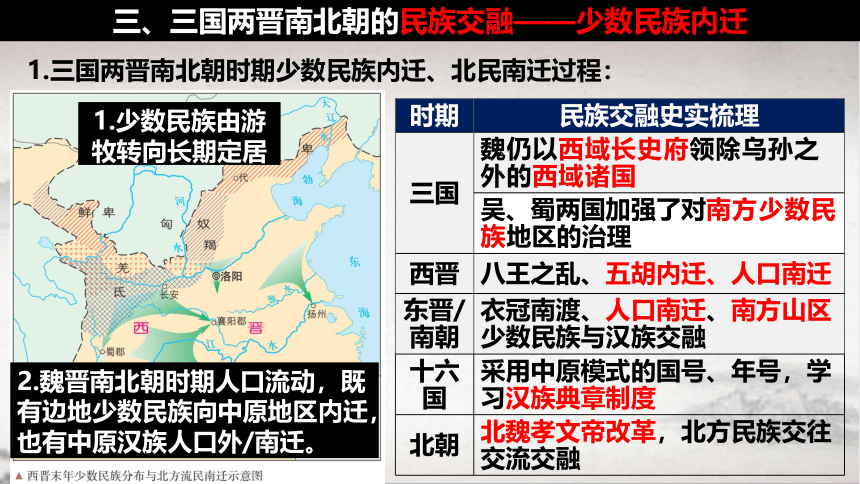

1.三国两晋南北朝时期少数民族内迁、北民南迁过程:

时期 民族交融史实梳理

三国 魏仍以西域长史府领除乌孙之外的西域诸国

吴、蜀两国加强了对南方少数民族地区的治理

西晋 八王之乱、五胡内迁、人口南迁

东晋/南朝 衣冠南渡、人口南迁、南方山区少数民族与汉族交融

十六国 采用中原模式的国号、年号,学习汉族典章制度

北朝 北魏孝文帝改革,北方民族交往交流交融

2.魏晋南北朝时期人口流动,既有边地少数民族向中原地区内迁,也有中原汉族人口外/南迁。

1.少数民族由游牧转向长期定居

三、三国两晋南北朝的民族交融——少数民族内迁

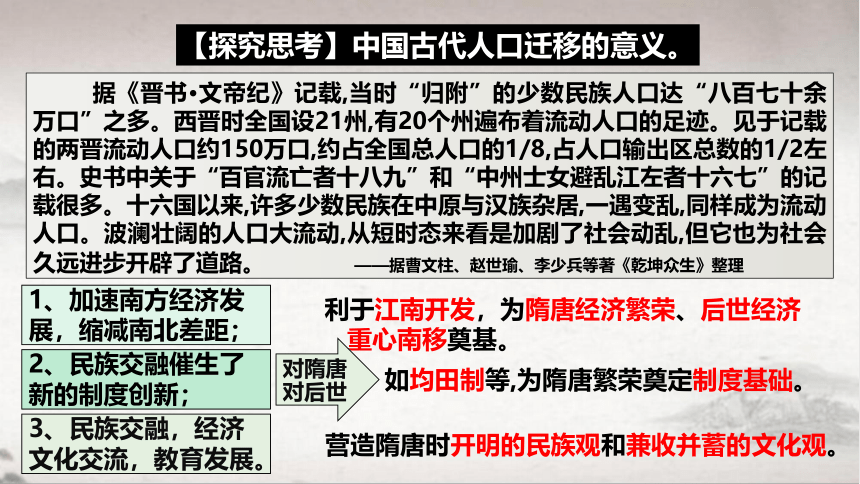

【探究思考】中国古代人口迁移的意义。

据《晋书·文帝纪》记载,当时“归附”的少数民族人口达“八百七十余万口”之多。西晋时全国设21州,有20个州遍布着流动人口的足迹。见于记载的两晋流动人口约150万口,约占全国总人口的1/8,占人口输出区总数的1/2左右。史书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很多。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。波澜壮阔的人口大流动,从短时态来看是加剧了社会动乱,但它也为社会久远进步开辟了道路。 ——据曹文柱、赵世瑜、李少兵等著《乾坤众生》整理

3、民族交融,经济文化交流,教育发展。

1、加速南方经济发展,缩减南北差距;

2、民族交融催生了新的制度创新;

营造隋唐时开明的民族观和兼收并蓄的文化观。

利于江南开发,为隋唐经济繁荣、后世经济

重心南移奠基。

如均田制等,为隋唐繁荣奠定制度基础。

对隋唐

对后世

1.背景:(1)北魏的崛起并统一黄河流域,为北方创造安定社会环境。

(2)冯太后培养孝文帝学习汉(儒家)文化。

(3)政治制度的欠缺使得豪强地主隐匿人口,逃避赋税,阶级矛盾尖锐。

(4)民族歧视和压迫导致民族矛盾激化,各地人民起义不断。

“每有骑战,驱夏人(汉人)为肉篱”:在战争时,往往驱使汉族和其他各族的人充当步兵,在阵前冲锋,鲜卑骑兵则在后督阵,并任意纵马践踏。

北魏孝文帝拓跋(元)宏

落后的鲜卑文明与先进的汉文明的矛盾

魏初规定:“天下民户分为九等纳租赋”,自文成帝始,又兴十五项“杂调”(杂税),后以战争的临时征发,一户竟收租五十石, 为正常年租赋的二倍半!

河东薛辩、斐骏等各拥强兵,雄据一方。河北“韩、马两姓各二千余家,恃强凭险,最为狡害,劫掠道路,侵暴乡闾。”

三、三国两晋南北朝的民族交融——北魏孝文帝改革

2.内容:前期(1)制定官吏俸禄制,整顿吏治。

(2)以三长制(基层行政组织)取代宗主督护制,抑制地方豪强荫庇大量户口,管理户籍,征发赋税。

前期:冯太后主持,重点是创建新制度。

北魏官吏旧无俸禄,中央官吏按等级得到战争中获得的财物和劳动人口,地方官只要上交一定数量的租税和绢帛等实物,就可以任意搜刮百姓,导致吏治黑暗,贪污成风,直接威胁北魏政权稳定。

国家统一筹集俸禄;

严惩贪污,吏治好转。

北魏孝文帝改革前:宗主督护制

北魏孝文帝改革后:三长制

北魏政府

宗主

农民

北魏政府

农民

三长制以五家为一邻,设邻长;五邻为一里,设里长;五里为一党,设党长。邻长、里长、党长合称三长。三长直属于州郡,负责清理户口和田亩、征发徭役和兵役。

(编户齐民)

①保证国家有效控制人民;

②加强中央集权;

③巩固均田制和租调制的实行。

州郡

鲜卑贵族拥有较多奴婢和耕牛,可以通过均田令获得大量田地使用权,加速转变为封建地主,加快了国家封建化过程。

2.内容:前期(3)均田制:土地不得买卖,不种则由政府收回。

(4)租调制:一夫一妇为征收单位,固定租(粮食)调(绢帛)数额。

把国家控制的土地分给农民,土地均不得买卖。

奴婢与农民同样受田,可得壮牛和田30亩,不给桑田。

各地官员授予“公田/职分田”。

性质:封建土地国有制(双重性)

前提:政府掌握大量无主荒地

瓦解:①至唐朝中叶,土地兼并空前盛行,大地主土地所有制发展,政府控制的土地日益减少;

②实行租庸调,农民负担加重,纷纷逃亡,或出卖土地投靠地主成为佃客。

露田

(身死还田)

男:40亩

女:20亩

桑田

(子孙相继)

男:20亩

农民负担↓编户齐民↑财政收入↑

意义:①恢复经济:提高农民积极性,大量开垦荒地,推动北方经济恢复发展;

②巩固政权:一定程度抑制土地兼并,有利于赋役征收,促进北魏政权封建化,巩固统治;

③民族融合:推动了内迁各族转向农耕,推动了北方民族大融合

局限:④并未触动封建地主利益,土地不均依然存在。⑤国家控制的土地有限,随着人口的增多,人地矛盾日益突出。

2、(2021·山西省·单元测试)魏晋以来,民间多以谷物、布帛易物。北魏孝文帝铸“太和”五铢钱,诏“京师及诸州镇皆同行之”,结果仅得以流通于京师一带。孝明帝时,河北诸州“犹以他物交易,钱略不入市”。据此可知,当时( )

A. 币制混乱激化社会矛盾

B. 租税制度影响金属货币流通

C. 各区域间经济联系断绝

D. 分裂战乱阻碍商品经济发展

1、(2022·江苏)北魏孝文帝改革租调制规定:“一夫一妇每年缴纳帛一匹,粟二石。15岁以上未结婚的男子四人,奴婢八人,耕牛20头,也分别出一夫一妇的租调。”这一规定旨在( )

A. 促进人口增长 B. 减轻农民负担

C. 限制土地兼并 D. 打击豪强地主

D

D

俸禄制

政治保障

均田制和租调制

经济基础

三长制

基层组织

彼此影响

互相作用

2.内容:后期(5)迁都洛阳:平城(山西大同)迁洛阳。

(6)移风易俗:易服装,说汉话、改汉姓、通婚姻、改籍贯、行汉制、崇儒学。

原因 平城 洛阳

政治

经济

军事

文化

地理

巧妙设计迁都洛阳:

以“南伐”为借口,493-495年由平城迁到洛阳。

后期:孝文帝亲政,重点:迁都、移风易俗。

改革成功的根本原因:顺应了民族交融的历史潮流。

长期为北魏都城,鲜卑贵族元老集中,保守势力大。

利于争取汉族地主的合作,有效控制中原。

多为游牧区,耕地少,气候恶劣,粮食供给困难。

地处黄河之南,农业发达,粮食充足。

易受强敌柔然威胁,不利于控制中原。

即可摆脱柔然,也可举兵南下。

相对落后的少数民族文化。

先进的汉族文化。

地处偏僻,气候恶劣,又无水陆漕运,交通不便。

地处中原,交通便利,黄河流域中心地位。

2.内容:后期(5)迁都洛阳:平城(山西大同)迁洛阳。

(6)移风易俗:易服装,说汉话、改汉姓、通婚姻、改籍贯、行汉制、崇儒学。

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

贺楼 楼

邱穆陵 穆

步六孤 陆

贺兰 贺

独孤 刘

孝文帝宣布以汉语为“正音”。称鲜卑语为“北语”要求朝臣“断诸北语,一从正音”。“不得以北俗之语,言于朝廷,若有违者,免所居官。”

孝文帝采用魏晋门阀制度,确定鲜卑贵族门第高下,按门第高低选官。宣扬鲜卑拓跋与汉族同源共祖的思想观念,缓和民族矛盾。取得汉族世家大族支持,树立北魏王朝正统地位。促进鲜卑族的封建化;巩固地主阶级统治秩序。

但世家大族掌握大权,也为北魏的分裂埋下祸根。

俗谚:生在苏杭,死葬北邙。孝文帝规定鲜卑人迁到洛阳,死后葬在河南,不得还葬平城。

北魏迁都洛阳←前

后→孝子郭巨画像

时魏之势虽极盛,然剽悍男武之风,渐次消灭……华奢柔弱之风渐行,而国势之衰兆光已见。 ——《中国历史讲义》整理

3.改革评价/意义:

(1)性质:是北魏政权自上而下的封建化改革运动,加速封建化进程

(2)作用:①北方社会经济有明显发展,推动游牧经济向农耕经济转变;

②北魏吏治得到改善,缓解社会矛盾,巩固封建统治;

③促进民族融合,缓和民族矛盾,为结束南北分裂和隋唐盛世奠基。

④增加北魏各民族文化凝聚力;

⑤消极:全面汉化丧失鲜卑族民族特色,统治阶级内部矛盾加剧。

政治制度

封建化

经济生产农耕化

文学教育

儒学化

生活习俗

汉族化

统治中心

中原化

农耕文明和游牧文明不断碰撞融合,逐步形成、发展了中华文明。

前期:冯太后主持,创建新制。

针对社会矛盾尖锐

俸禄制/三长制/均田制/租调制

后期:孝文帝亲政,全面汉化。

针对鲜卑文化落后

迁都洛阳/移风易俗

彰显

中华一统意识

中华的扩大

【归纳总结】三国两晋南北朝时期民族交融的表现、特点。

特点:①以汉化为总体趋势;②民族交融的内容具有双向性;

③方式具有多样性; ④肯定以往成果。

北方胡汉交融

少数民族内迁;游牧转向农耕;

学习汉制,民族差距缩小;

北魏孝文帝改革。

南方蛮汉交融

北民南迁;

加强对西南少数民族区域的治理;江南地区开发。

中华文明所处地形复杂,族群众多,但它在历史上却发展出以汉族为主体,融合了许多其他族群文化的辉煌文明,长期保持了自己的文明特性,如精耕农业、统一帝国、儒家伦理等等,历经磨难而未曾中断,彪炳于世界,贡献于人类。这在世界文明史发展上可以说是绝无仅有的。

——摘编自马克垚《世界文明史》

西晋颁给内迁

少数民族酋长的

“晋归义羌侯”印文

拓展提高:水平3—4学习目标

1.明确三国两晋南北朝时期政权更迭、民族交融和经济重心南移之间的内在联系

2.能够综合了解这一时期民族交融的概况,理解三国两晋南北朝分裂局面中蕴含的统一因素,认识隋唐时期民族交融对中华民族的形成发展、疆域的开拓与巩固,以及中华文化的繁荣发挥的重要作用,理解民族交融的重大意义

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭、与民族交融

1.三国:(1)董卓之乱与汉末社会的分裂。

董卓之乱:指董卓入朝后实行的专权暴政。

189,董卓奉诏率兵进入洛阳,废汉少帝,立陈留王刘协为帝,自为相国,独揽朝政。次年关东诸侯推袁绍为盟主讨伐董卓,董卓败,挟持汉献帝刘协西走长安,并驱使洛阳数百万人口西迁长安。行前,董卓士卒大肆烧掠,洛阳周围二百里内尽成瓦砾。192年,董卓被王允、吕布所杀。

回顾复习:东汉后期,外戚宦官轮流执政,部分官僚和太学生进行抗争,酿成“党锢之祸”。黄巾起义爆发后,东汉政府赦免并起用“党人”镇压黄巾,但随着黄巾军失败,统治集团内部矛盾更加激化。

汉末社会分裂

1.镇压农民起义时土地兼并严重,豪强势力壮大;

2.东汉政府改刺史为州牧独揽地方大权;

3.讨董时关中混乱,群雄割据;

4.民族问题复杂。

传统历史家写汉亡,或归根于桓灵之间的宠用宦官,或归咎于黄巾贼造反,或归因于召董卓的番兵入卫,而其实大规模内战开始于宦官已被整肃,黄巾已平,而董卓身故之后。——黄仁宇《赫逊河畔谈中国历史》

三国两晋南北朝的政权更迭——三国与西晋

核心问题:中央权威逐渐衰落

次要问题:周边少数民族崛起

1.三国:(2)东汉末年三大战役。

战役 交战方 时间 地点 获胜方 历史意义

官渡之战 袁绍vs曹操 199年 官渡(今河南) 曹操 为曹操统一黄河流域奠定基础

赤壁之战 曹操vs孙权、刘备联军 208年 长江赤壁(今湖北) 孙、刘 三分荆州,奠定了三国鼎立的初步格局

夷陵之战 刘备vs孙权 221年 夷陵(今湖北) 孙 三国鼎立局面的最终定型

(3)三足鼎立之势形成。

①曹魏【220-265】220年,魏文帝曹丕取代汉献帝,洛阳建曹魏,东汉灭亡。

②蜀汉【221-263】221年,刘备在成都称帝,建蜀汉。

③东吴【222/229-280】222年,孙权建吴王国。229年武昌称帝,孙吴正式建国,9月迁都建业

局部统一出现

2.西晋:263年灭蜀,266年西晋建立,280年完成统一。

263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀

266年,司马昭之子司马炎[晋武帝]代魏称帝,国号晋,史称西晋。

280年,西晋灭吴,完成统一

“司马昭之心,路人皆知”(魏帝曹髦)——先灭蜀汉再灭东吴的大战略

有学者认为:西晋是低质量的统一。

司马炎在位期间(266-290)西晋王朝还算安定,经济发展,人口增加。但在繁荣的表象下,却隐藏着深刻的政治危机。

门阀、宗族势大导致八王之乱(291-306,持续16年):西晋是在门阀士族支持下通过政变取得政权,随后提升宗室地位和权力以限制门阀,再任用外戚以限制宗室。

(晋武帝)惩魏氏孤立之敝,故大封宗室,授以职任。

—《资治通鉴》

王夫之评价:魏削宗室而权臣篡,晋封同姓而骨肉残。

“八王之乱”后期,诸侯混战,社会经济遭到严重破坏,自然灾害频发,百姓大量死亡,流民起义不断,西晋王朝统治已处于崩溃边缘。

277年,晋武帝制定王国置军的制度

1.如何加强中央集权?

西北边境各少数族内迁。主要为五胡:匈奴/羯/氐/羌/鲜卑。

五胡内迁示意图

西晋时,山西、陕西内迁各族人口已占当地总人口一半。西晋向其收重税,征兵派役,掠卖人口。由于受统治者压迫,民族矛盾激化。江统《徙戎论》指出:“戎狄志态,不与华同……士庶玩习,侮其轻弱,使其怨恨之气,毒於骨髓。”

内迁各族逐渐由游牧转向农耕,交流与矛盾交织。

2.如何处理民族关系?

316年西晋被内迁的匈奴贵族所灭。

内迁少数民族也趁机建立属于自己的政权,相互攻伐。311年永嘉之乱,匈奴攻陷洛阳,俘虏晋怀帝,316年匈奴攻破长安,西晋灭亡。

西晋末年少数民族分布与北方流民南迁示意图

西晋政治黑暗,士大夫虽身系国家要职,为求明哲保身,崇尚清谈,相率鄙弃政事俗务,以此为清高,如王戎等位居三公,平日不论世事。

钱穆《国史大纲》谓西晋由君主至世族皆无气节。因此钱穆评谓:“君臣男女,无廉耻节,犹不如胡人略涉汉学,粗识大义。”

此后,中国北部进入战乱不休的五胡十六国;南方则建立起东晋政权,史称“衣冠南渡”。

门阀斗争、宗室内乱

少数民族内迁

北方流民南迁

↓

秦汉以来“大一统秩序”崩溃

及天下荒乱,百姓饿死,帝曰:“何不食肉糜(即肉汤)?”

——《晋书.惠帝纪》

1.东晋:317年,司马睿在建康(南京)重建晋朝,史称东晋。

晋元帝 司马睿

南渡士族代表 王导

司马睿能够建立东晋:

一是大江阻隔北方少数族南下;

二是依靠南北士族支持。

司马睿力量弱小,宗系疏远,在王导帮助下才得以登上皇位。当时“(王)敦总征讨,(王)导专机政,群从子弟布列显要,时人为之与曰‘王与马,共天下’”。

皇权衰微,门阀专政

三国两晋南北朝的政权更迭——东晋与南朝

东晋的门阀政治:士族崛起

汉末察举制逐渐演变,到魏朝时期实行九品中正制,国家选官只看家世门第,导致门阀士族垄断重要官职。他们又互引姻亲为援,形成门阀贵族阶层和一整套的特权制度。

门阀政治

中国自秦汉以来确立专制主义中央集权体制,因此这种门阀与皇权共治的局面是反常的,是在特定条件下(偏安南方,士族壮大)出现的皇权政治的变态。

【梳理】门阀政治形成原因:

(1)历史根源:东汉以来豪强地主势力发展。

(2)政治原因:魏晋政权统治基础是士族,皇帝依赖于士族的支持。

(3)政治保障:九品中正制的建立。

东汉以后士族兴起

(经学取士,察举营私)

曹魏以后士族壮大

(九品中正,门第垄断)

西晋以后士族雄厚

(政府承认,士族特权)

东晋门阀政治形成

(掌握军政,把持大权)

【史料探究】门阀士族的腐朽性的表现。

门阀政治的腐朽性在于,士族高门的子弟,只要凭借显贵的家世,不必凭借自己的才能,就可以稳稳地做上高官……无论怎样改朝换代,高门大族依然是高门大族,它与皇帝和官位没有关系,因此任何时候都不会考虑为皇帝而殉节。这是极其危险的负面因素,东晋南朝的无可救药,这恐怕是一个最值得注意的关节。何况这些高门大族的子弟,越来越显得一无是处。他们长期纵情声色,过着骄奢淫逸的生活,对实际事务一无所知。后人这样描述他们:“处庙堂之下,不知有战阵之急;保俸禄组之资,不知有耕稼之苦;肆吏民之上,不知有劳役之勤。”

——摘编自樊树志《国史十六讲》

(1)依据家世做官,破坏社会公平,堵塞寒门子弟上升通道;

(2)缺乏对君主的忠诚,造成政治容易动荡;

(3)自身沉迷享乐,执政能力不断下降,却身居高位,使得国家治理越来越衰败。

2.南朝(420年-589年):420年,出身低级士族的武将刘裕篡夺皇位,代晋称帝,改国号宋。此后南方先后经历宋齐梁陈四王朝,合称南朝。

南北对峙中,南朝门阀政治暮气沉沉,难以承担统一之重任。

朝代 存在时间 建立者 都城

刘宋 420—479(59年) 刘裕 建康(现称南京)

萧齐 479—502(23年) 萧道成 萧梁 502—557(55年) 萧衍 陈陈 557—589(32年) 陈霸先 南京六朝古都:吴、东晋、宋、齐、梁、陈。

东晋南朝之交,势力扩展到黄河南岸附近;到陈朝,只保有长江以南,且长江上游丢掉四川和荆襄。

(2021·湖南新高考适应性测试·3)据《南史》载,刚担任尚书省右仆射的世族子弟王僧达“自负才地,一二年间便望宰相”;其孙王融“自恃人地,三十内望为公辅”。这说明南朝( )

A.选官重视才能与人品 B.用官看重名士对人才的举荐

C.门阀观念依然在流行 D.世族子弟直接继承父祖官爵

(2022·广东省汕头市二模·3)据《宋书》记载:南朝宋时期,路太后(孝武帝母)的侄孙路琼之去拜访中书令王偕达,被其讥笑祖上是王家的车夫。路太后震怒,请求孝武帝惩处。孝武帝回道:“琼之年少,自不宜轻造诣(拜访)王憎达贵公子,岂可以此事加罪!”这可以用于说明,当时( )

A.门阀土族势力较为强大 B.君主的权力受到削弱

C.庶族地主力量不断增长 D.社会阶层流动性加强

c

A

(2023·广州市高三10月调研·4)东汉时期,察举制逐渐形成了由本乡名士主导的乡闾品评传统。至曹魏时,中正(品评官)由朝廷政府委任,私人品评变为官家品评。由此变化可知,曹魏时期的九品中正制( )

A.与东汉察举制一脉相承 B.以门第为品评标准

C.加强了地方门阀的势力 D.意在加强中央集权

D

(2022·惠州市高三第三次调研考试·3)与《史记》《汉书》相比,魏晋时期的很多史书的人物传记非常繁碎,在一卷之中,父子兄弟祖孙连续叙述,有时多达二十余人。这反映了魏晋时期( )

A.史学体例的发展 B.选官制度的变化

C.人口数量的增长 D.民族交融的加强

B

(2020·全国Ⅲ卷·25)东汉末年,曹操在许下和各地置田官,大力发展屯田,以解决军粮供应、田亩荒芜和流民问题。“数年中所在积粟,仓廪皆满。”曹操实行屯田,客观上( )

A.助长了大土地所有制 B.推动了农业商品化进程

C.促进了中原人口南迁 D.缓和了社会的主要矛盾

D

知识拓展:屯田制

含义:源于西汉,国家强制农民或士兵耕种国有土地,征收一定数额的田租。

影响:缓和了社会矛盾;增加了国家的财政收入。

(2021·湖南卷·3)西晋的占田制、南朝刘宋的占山护泽令均规定,官员可按品级高低占有数目不等的农田、山地,助长了大土地所有制发展。至隋唐,实行均田制,普遍授田。据此可知,西晋至唐( )

A.自耕农数量存在反复 B.皇权与世族势力互相依赖

C.九品中正制遭到破坏 D.田制改革目的是开发土地

A

知识拓展:占田制

含义:农民按限额占有土地,征收田租;士族地主有占田、荫客、荫亲属等特权。影响:保护士族已占到大量土地和户口的既成事实,巩固了士族特权和地位。

1.十六国:(1)建立:东晋统治南方时,北方先后出现15个割据政权,加上两南地区的成汉,合称“十六国”。

东晋十六国形势图

北方的民族融合特点:

各少数民族政权模仿中原国号、年号,学习汉族的典章制度:

五凉、四燕、三秦、二赵、成汉、夏

长期混战打乱原有族群布局,各民族差异逐渐缩小,但民族隔阂依然存在。

存在依靠华夏文化来彰显国家正统的心态。

三国两晋南北朝的政权更迭——十六国与北朝

1.十六国:(2)前秦统一北方(4世纪下半叶):氐族建立的前秦统一北方(苻坚时期进入鼎盛),与南方东晋以淮水为界,南北对峙。

(3)淝水之战(383年):前秦统一北方后,大举进攻东晋,被击败于淝水。结果:①前秦政权迅速崩溃;②稍显缓和的民族矛盾再次加剧;③北方

再度陷入分裂和混战的状态。

东晋前秦形势图

重要败因:北地各族尚未充分融合,民族矛盾依然尖锐,统治基础脆弱

前

秦

天王苻坚

东

晋

主将谢玄

军队80万

军队8万

军队民族成分复杂,部分民族不满前秦统治,希望其战败以摆脱统治。指挥不当,战线过长。

广大将士在保卫江南、恢复中原的思想激励下,士气高昂。将领指挥得当。

2.北朝(439-581):(1)北魏强大:4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,439年统一北方。

(2)北方政权的更替:6世纪前期,北魏分裂为东魏和西魏,稍后又分别被北齐、北周取代,上述五个王朝合称北朝。

(3)隋完成统一:577年北周灭北齐,581年

杨坚取代北周静帝,589年隋灭陈统一全国。

东魏

534-550

北齐

550-577

西魏

535-556

北周

557-581

北朝(439-581)

北魏

386-534

439统一黄河流域)

北齐被北周所灭

宋魏以降,南北分治,各有国史,互相排黜,南谓北为索虏,北谓南为岛夷。

——《资治通鉴》卷74《魏纪六》

中华

中华

南北对峙中,北朝妥善处理了加强中央集权和改善民族关系的问题,承担起大一统的重任。

(北魏孝文帝改革——加强中央集权)

(隋唐)新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪

【归纳总结】三国两晋南北朝。

上承秦汉,大分裂孕育民族交融;

下启隋唐,大一统趋势明显加速。

政治:战乱相继、政权更迭、门阀政治、局部统一、为隋唐制度奠基。

封建国家分裂,政权交替频繁,分裂中孕育着统一;门阀政治极大的削弱的皇权;南朝政治制度为隋唐政治制度奠定了基础;民族融合加速了中华民族的发展。

经济:江南开发、北方农耕遭破坏、南北经济趋平衡。

士族庄园经济和寺院经济占有主要地位。庄园经济恶性膨胀,隐匿大量农户,封建国家与地主、寺院争夺对土地和劳动力的控制非常剧烈。

文化:三教并行、文学科技大发展、南北文化大交融。

佛、道兴起,冲击儒学,儒学正统地位受到挑战;特立独行的士人群体形成,推动了书法、绘画、文学等艺术的发展。

社会:北民南迁、少数民族大迁徙、民族融合新高潮。

第五课

三国两晋南北朝的政权更迭、

与民族交融

课程标准:

了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识这一时期制度演进、民族交融、区域开发和思想文化发展等新成就;

2024届高考一轮复习·《中外历史纲要(上)》

北魏孝文帝

中华的崩溃

本课的时空坐标

政权更迭频繁

本课的单元学习目标

学习要点 水平1—2学习目标 水平3—4学习目标

三国两晋南北朝至隋唐时期的民族交融和区域开发 读图,能够说出三国两晋南北朝的政权更迭,形成清晰的时空分布;结合相关研究,能够分析东晋南朝江南地区得到开发的具体原因;能够列举北魏孝文帝改革的基本内容,说出三国两晋南北朝时代民族交融的表现;读图,能够说出京杭大运河和唐朝少数民族的时空分布;能够以相关民族为例,概括唐朝处理民族关系的理念和措施,了解隋唐时期的民族政策以及民族交融进一步发展的表现,加强民族团结意识 明确三国两晋南北朝时期政权更迭、民族交融和经济重心南移之间的内在联系;能够综合了解这一时期民族交融的概况,理解三国两晋南北朝分裂局面中蕴含的统一因素,认识隋唐时期民族交融对中华民族的形成发展、疆域的开拓与巩固,以及华文化的繁荣发挥的重要作用,理解民族交融的重大意义

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭、与民族交融

基础巩固:水平1—2学习目标

1.读图,能够说出三国两晋南北朝的政权更迭,形成清晰的时空分布2.结合相关研究,能够分析东晋南朝江南地区得到开发的具体原因

3.能够列举北魏孝文帝改革的基本内容,说出三国两晋南北朝时代民族交融的表现

拓展提高:水平3—4学习目标

1.明确三国两晋南北朝时期政权更迭、民族交融和经济重心南移之间的内在联系

2.能够综合了解这一时期民族交融的概况,理解三国两晋南北朝分裂局面中蕴含的统一因素,认识隋唐时期民族交融对中华民族的形成发展、疆域的开拓与巩固,以及中华文化的繁荣发挥的重要作用,理解民族交融的重大意义

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭、与民族交融

公元0年 公元100年 公元200年 公元300年 公元400年 公元500年 公元600年

东汉

(25-220)

吴(222-280)

东晋

420

宋

479

齐

502

梁

隋

557

陈

十六国(304-439)

东魏

北齐

西魏

北周

221

蜀

220

魏

西 晋

年 年 年

北魏

(389-534)

( — )

1.完成图中重要时间的填空。并指出北朝、南朝的时间跨度与依据。

266

316

317

420

581

北朝

南朝

西晋短暂统一,其他都处于分裂状态。

隋(北方政权),581年

2.西晋在该时段中所处的历史地位是什么?

3.最终完成统一任务的政权以及时间。

一、三国两晋南北朝的政权更迭

北朝从北魏统一北方开始(389年)到隋文帝建立隋朝(581年)为止;南朝从宋武帝刘裕废除晋恭帝,建立刘宋开始,后相继更迭宋、齐、梁、陈四个王朝。

总体趋势:由分裂走向统一

1.原因:①江南地区自然条件优越,雨量充沛,气候湿润,物产丰富;

②西晋末年起北方人口避祸南迁,带来充足劳动力和先进生产工具技术;

③江南地区战争相对较少,基本处于和平环境,社会秩序比较安定;

④江南统治者轻徭薄赋,注重经济发展。

至于元嘉(南朝宋文帝年号)末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(rěn,庄稼成熟),则数郡忘饥。会土(会稽)带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金……荆城(荆州)跨南楚之富,扬部(扬州)有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。 ——《宋书 孔季恭传》

请结合材料,思考江南经济发展的原因。

二、三国两晋南北朝的区域开发——江南开发

3.影响:①缩减南北方经济差距,为后世经济重心和文化中心南移奠基。

②促进南方文化教育发展;③推动民族融合;④为隋唐经济繁荣奠基。

2.表现:(1)农业发展:①土地肥沃,大量开垦;

②农作物品种增加,产量提高;③农耕技术进步。

(2)手工业发展迅速:纺织、冶铸、制瓷、造船、造纸等行业明显进步。

魏晋南北朝时期的耕耙耱技术:北方旱地耕耙磨技术、南方水田耕耙技术形成。

曹魏改进翻车用于灌溉。

南北朝灌钢法演示图

北朝白釉绿彩罐

北齐仰覆莲青瓷尊

甘肃《胡人

耙田壁画砖》

南北经济共同发展

魏晋南北朝

奠定基础

(南北经济趋于平衡)

唐朝安史之乱后

开始南移

(南方开始超过北方)

南宋

完成南移

(南方成为经济重心)

战国秦汉时期,北方一直是全国的经济重心,但是到了魏晋南北朝时期,江南经济开发的新格局初步形成。原本落后的江南经济区获得显著发展,使长期以来的南北经济发展不平衡缩小,中原经济区独占鳌头的局面不复存在。

秦汉

北方经济

南方经济

繁荣

反超

差距缩小

落后

二、三国两晋南北朝的区域开发——经济重心南移

西晋永嘉年间,匈奴人刘曜攻破洛阳,杀死贵族、官僚、庶民三万余人,洛阳变成一片瓦砾,从此北方再次陷入分裂战乱之中。上述历史事件带来的社会影响是( )

A. 大大削弱了豪族势力,推动了社会发展

B. 造成北方人大批南迁,促进江南开发

C. 结束了北方门阀制度,社会趋于安定

D. 豪族趁机扩充实力,形成军阀混战

(2017·全国Ⅱ卷)北朝时,嗜好奶类制品的北方人常常嘲笑南方人的喝茶习俗。唐中期,北方城市中,“多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。其茶自江、淮而来,舟车相继,所在山积”。据此可知,唐中期( )

A.国家统一使南茶开始北运

B.南北方饮食习惯趋于一致

C.南方经济文化影响力上升

D.南方经济水平已超越北方

C

B

1.三国两晋南北朝时期少数民族内迁、北民南迁过程:

时期 民族交融史实梳理

三国 魏仍以西域长史府领除乌孙之外的西域诸国

吴、蜀两国加强了对南方少数民族地区的治理

西晋 八王之乱、五胡内迁、人口南迁

东晋/南朝 衣冠南渡、人口南迁、南方山区少数民族与汉族交融

十六国 采用中原模式的国号、年号,学习汉族典章制度

北朝 北魏孝文帝改革,北方民族交往交流交融

2.魏晋南北朝时期人口流动,既有边地少数民族向中原地区内迁,也有中原汉族人口外/南迁。

1.少数民族由游牧转向长期定居

三、三国两晋南北朝的民族交融——少数民族内迁

【探究思考】中国古代人口迁移的意义。

据《晋书·文帝纪》记载,当时“归附”的少数民族人口达“八百七十余万口”之多。西晋时全国设21州,有20个州遍布着流动人口的足迹。见于记载的两晋流动人口约150万口,约占全国总人口的1/8,占人口输出区总数的1/2左右。史书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很多。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。波澜壮阔的人口大流动,从短时态来看是加剧了社会动乱,但它也为社会久远进步开辟了道路。 ——据曹文柱、赵世瑜、李少兵等著《乾坤众生》整理

3、民族交融,经济文化交流,教育发展。

1、加速南方经济发展,缩减南北差距;

2、民族交融催生了新的制度创新;

营造隋唐时开明的民族观和兼收并蓄的文化观。

利于江南开发,为隋唐经济繁荣、后世经济

重心南移奠基。

如均田制等,为隋唐繁荣奠定制度基础。

对隋唐

对后世

1.背景:(1)北魏的崛起并统一黄河流域,为北方创造安定社会环境。

(2)冯太后培养孝文帝学习汉(儒家)文化。

(3)政治制度的欠缺使得豪强地主隐匿人口,逃避赋税,阶级矛盾尖锐。

(4)民族歧视和压迫导致民族矛盾激化,各地人民起义不断。

“每有骑战,驱夏人(汉人)为肉篱”:在战争时,往往驱使汉族和其他各族的人充当步兵,在阵前冲锋,鲜卑骑兵则在后督阵,并任意纵马践踏。

北魏孝文帝拓跋(元)宏

落后的鲜卑文明与先进的汉文明的矛盾

魏初规定:“天下民户分为九等纳租赋”,自文成帝始,又兴十五项“杂调”(杂税),后以战争的临时征发,一户竟收租五十石, 为正常年租赋的二倍半!

河东薛辩、斐骏等各拥强兵,雄据一方。河北“韩、马两姓各二千余家,恃强凭险,最为狡害,劫掠道路,侵暴乡闾。”

三、三国两晋南北朝的民族交融——北魏孝文帝改革

2.内容:前期(1)制定官吏俸禄制,整顿吏治。

(2)以三长制(基层行政组织)取代宗主督护制,抑制地方豪强荫庇大量户口,管理户籍,征发赋税。

前期:冯太后主持,重点是创建新制度。

北魏官吏旧无俸禄,中央官吏按等级得到战争中获得的财物和劳动人口,地方官只要上交一定数量的租税和绢帛等实物,就可以任意搜刮百姓,导致吏治黑暗,贪污成风,直接威胁北魏政权稳定。

国家统一筹集俸禄;

严惩贪污,吏治好转。

北魏孝文帝改革前:宗主督护制

北魏孝文帝改革后:三长制

北魏政府

宗主

农民

北魏政府

农民

三长制以五家为一邻,设邻长;五邻为一里,设里长;五里为一党,设党长。邻长、里长、党长合称三长。三长直属于州郡,负责清理户口和田亩、征发徭役和兵役。

(编户齐民)

①保证国家有效控制人民;

②加强中央集权;

③巩固均田制和租调制的实行。

州郡

鲜卑贵族拥有较多奴婢和耕牛,可以通过均田令获得大量田地使用权,加速转变为封建地主,加快了国家封建化过程。

2.内容:前期(3)均田制:土地不得买卖,不种则由政府收回。

(4)租调制:一夫一妇为征收单位,固定租(粮食)调(绢帛)数额。

把国家控制的土地分给农民,土地均不得买卖。

奴婢与农民同样受田,可得壮牛和田30亩,不给桑田。

各地官员授予“公田/职分田”。

性质:封建土地国有制(双重性)

前提:政府掌握大量无主荒地

瓦解:①至唐朝中叶,土地兼并空前盛行,大地主土地所有制发展,政府控制的土地日益减少;

②实行租庸调,农民负担加重,纷纷逃亡,或出卖土地投靠地主成为佃客。

露田

(身死还田)

男:40亩

女:20亩

桑田

(子孙相继)

男:20亩

农民负担↓编户齐民↑财政收入↑

意义:①恢复经济:提高农民积极性,大量开垦荒地,推动北方经济恢复发展;

②巩固政权:一定程度抑制土地兼并,有利于赋役征收,促进北魏政权封建化,巩固统治;

③民族融合:推动了内迁各族转向农耕,推动了北方民族大融合

局限:④并未触动封建地主利益,土地不均依然存在。⑤国家控制的土地有限,随着人口的增多,人地矛盾日益突出。

2、(2021·山西省·单元测试)魏晋以来,民间多以谷物、布帛易物。北魏孝文帝铸“太和”五铢钱,诏“京师及诸州镇皆同行之”,结果仅得以流通于京师一带。孝明帝时,河北诸州“犹以他物交易,钱略不入市”。据此可知,当时( )

A. 币制混乱激化社会矛盾

B. 租税制度影响金属货币流通

C. 各区域间经济联系断绝

D. 分裂战乱阻碍商品经济发展

1、(2022·江苏)北魏孝文帝改革租调制规定:“一夫一妇每年缴纳帛一匹,粟二石。15岁以上未结婚的男子四人,奴婢八人,耕牛20头,也分别出一夫一妇的租调。”这一规定旨在( )

A. 促进人口增长 B. 减轻农民负担

C. 限制土地兼并 D. 打击豪强地主

D

D

俸禄制

政治保障

均田制和租调制

经济基础

三长制

基层组织

彼此影响

互相作用

2.内容:后期(5)迁都洛阳:平城(山西大同)迁洛阳。

(6)移风易俗:易服装,说汉话、改汉姓、通婚姻、改籍贯、行汉制、崇儒学。

原因 平城 洛阳

政治

经济

军事

文化

地理

巧妙设计迁都洛阳:

以“南伐”为借口,493-495年由平城迁到洛阳。

后期:孝文帝亲政,重点:迁都、移风易俗。

改革成功的根本原因:顺应了民族交融的历史潮流。

长期为北魏都城,鲜卑贵族元老集中,保守势力大。

利于争取汉族地主的合作,有效控制中原。

多为游牧区,耕地少,气候恶劣,粮食供给困难。

地处黄河之南,农业发达,粮食充足。

易受强敌柔然威胁,不利于控制中原。

即可摆脱柔然,也可举兵南下。

相对落后的少数民族文化。

先进的汉族文化。

地处偏僻,气候恶劣,又无水陆漕运,交通不便。

地处中原,交通便利,黄河流域中心地位。

2.内容:后期(5)迁都洛阳:平城(山西大同)迁洛阳。

(6)移风易俗:易服装,说汉话、改汉姓、通婚姻、改籍贯、行汉制、崇儒学。

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

贺楼 楼

邱穆陵 穆

步六孤 陆

贺兰 贺

独孤 刘

孝文帝宣布以汉语为“正音”。称鲜卑语为“北语”要求朝臣“断诸北语,一从正音”。“不得以北俗之语,言于朝廷,若有违者,免所居官。”

孝文帝采用魏晋门阀制度,确定鲜卑贵族门第高下,按门第高低选官。宣扬鲜卑拓跋与汉族同源共祖的思想观念,缓和民族矛盾。取得汉族世家大族支持,树立北魏王朝正统地位。促进鲜卑族的封建化;巩固地主阶级统治秩序。

但世家大族掌握大权,也为北魏的分裂埋下祸根。

俗谚:生在苏杭,死葬北邙。孝文帝规定鲜卑人迁到洛阳,死后葬在河南,不得还葬平城。

北魏迁都洛阳←前

后→孝子郭巨画像

时魏之势虽极盛,然剽悍男武之风,渐次消灭……华奢柔弱之风渐行,而国势之衰兆光已见。 ——《中国历史讲义》整理

3.改革评价/意义:

(1)性质:是北魏政权自上而下的封建化改革运动,加速封建化进程

(2)作用:①北方社会经济有明显发展,推动游牧经济向农耕经济转变;

②北魏吏治得到改善,缓解社会矛盾,巩固封建统治;

③促进民族融合,缓和民族矛盾,为结束南北分裂和隋唐盛世奠基。

④增加北魏各民族文化凝聚力;

⑤消极:全面汉化丧失鲜卑族民族特色,统治阶级内部矛盾加剧。

政治制度

封建化

经济生产农耕化

文学教育

儒学化

生活习俗

汉族化

统治中心

中原化

农耕文明和游牧文明不断碰撞融合,逐步形成、发展了中华文明。

前期:冯太后主持,创建新制。

针对社会矛盾尖锐

俸禄制/三长制/均田制/租调制

后期:孝文帝亲政,全面汉化。

针对鲜卑文化落后

迁都洛阳/移风易俗

彰显

中华一统意识

中华的扩大

【归纳总结】三国两晋南北朝时期民族交融的表现、特点。

特点:①以汉化为总体趋势;②民族交融的内容具有双向性;

③方式具有多样性; ④肯定以往成果。

北方胡汉交融

少数民族内迁;游牧转向农耕;

学习汉制,民族差距缩小;

北魏孝文帝改革。

南方蛮汉交融

北民南迁;

加强对西南少数民族区域的治理;江南地区开发。

中华文明所处地形复杂,族群众多,但它在历史上却发展出以汉族为主体,融合了许多其他族群文化的辉煌文明,长期保持了自己的文明特性,如精耕农业、统一帝国、儒家伦理等等,历经磨难而未曾中断,彪炳于世界,贡献于人类。这在世界文明史发展上可以说是绝无仅有的。

——摘编自马克垚《世界文明史》

西晋颁给内迁

少数民族酋长的

“晋归义羌侯”印文

拓展提高:水平3—4学习目标

1.明确三国两晋南北朝时期政权更迭、民族交融和经济重心南移之间的内在联系

2.能够综合了解这一时期民族交融的概况,理解三国两晋南北朝分裂局面中蕴含的统一因素,认识隋唐时期民族交融对中华民族的形成发展、疆域的开拓与巩固,以及中华文化的繁荣发挥的重要作用,理解民族交融的重大意义

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭、与民族交融

1.三国:(1)董卓之乱与汉末社会的分裂。

董卓之乱:指董卓入朝后实行的专权暴政。

189,董卓奉诏率兵进入洛阳,废汉少帝,立陈留王刘协为帝,自为相国,独揽朝政。次年关东诸侯推袁绍为盟主讨伐董卓,董卓败,挟持汉献帝刘协西走长安,并驱使洛阳数百万人口西迁长安。行前,董卓士卒大肆烧掠,洛阳周围二百里内尽成瓦砾。192年,董卓被王允、吕布所杀。

回顾复习:东汉后期,外戚宦官轮流执政,部分官僚和太学生进行抗争,酿成“党锢之祸”。黄巾起义爆发后,东汉政府赦免并起用“党人”镇压黄巾,但随着黄巾军失败,统治集团内部矛盾更加激化。

汉末社会分裂

1.镇压农民起义时土地兼并严重,豪强势力壮大;

2.东汉政府改刺史为州牧独揽地方大权;

3.讨董时关中混乱,群雄割据;

4.民族问题复杂。

传统历史家写汉亡,或归根于桓灵之间的宠用宦官,或归咎于黄巾贼造反,或归因于召董卓的番兵入卫,而其实大规模内战开始于宦官已被整肃,黄巾已平,而董卓身故之后。——黄仁宇《赫逊河畔谈中国历史》

三国两晋南北朝的政权更迭——三国与西晋

核心问题:中央权威逐渐衰落

次要问题:周边少数民族崛起

1.三国:(2)东汉末年三大战役。

战役 交战方 时间 地点 获胜方 历史意义

官渡之战 袁绍vs曹操 199年 官渡(今河南) 曹操 为曹操统一黄河流域奠定基础

赤壁之战 曹操vs孙权、刘备联军 208年 长江赤壁(今湖北) 孙、刘 三分荆州,奠定了三国鼎立的初步格局

夷陵之战 刘备vs孙权 221年 夷陵(今湖北) 孙 三国鼎立局面的最终定型

(3)三足鼎立之势形成。

①曹魏【220-265】220年,魏文帝曹丕取代汉献帝,洛阳建曹魏,东汉灭亡。

②蜀汉【221-263】221年,刘备在成都称帝,建蜀汉。

③东吴【222/229-280】222年,孙权建吴王国。229年武昌称帝,孙吴正式建国,9月迁都建业

局部统一出现

2.西晋:263年灭蜀,266年西晋建立,280年完成统一。

263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀

266年,司马昭之子司马炎[晋武帝]代魏称帝,国号晋,史称西晋。

280年,西晋灭吴,完成统一

“司马昭之心,路人皆知”(魏帝曹髦)——先灭蜀汉再灭东吴的大战略

有学者认为:西晋是低质量的统一。

司马炎在位期间(266-290)西晋王朝还算安定,经济发展,人口增加。但在繁荣的表象下,却隐藏着深刻的政治危机。

门阀、宗族势大导致八王之乱(291-306,持续16年):西晋是在门阀士族支持下通过政变取得政权,随后提升宗室地位和权力以限制门阀,再任用外戚以限制宗室。

(晋武帝)惩魏氏孤立之敝,故大封宗室,授以职任。

—《资治通鉴》

王夫之评价:魏削宗室而权臣篡,晋封同姓而骨肉残。

“八王之乱”后期,诸侯混战,社会经济遭到严重破坏,自然灾害频发,百姓大量死亡,流民起义不断,西晋王朝统治已处于崩溃边缘。

277年,晋武帝制定王国置军的制度

1.如何加强中央集权?

西北边境各少数族内迁。主要为五胡:匈奴/羯/氐/羌/鲜卑。

五胡内迁示意图

西晋时,山西、陕西内迁各族人口已占当地总人口一半。西晋向其收重税,征兵派役,掠卖人口。由于受统治者压迫,民族矛盾激化。江统《徙戎论》指出:“戎狄志态,不与华同……士庶玩习,侮其轻弱,使其怨恨之气,毒於骨髓。”

内迁各族逐渐由游牧转向农耕,交流与矛盾交织。

2.如何处理民族关系?

316年西晋被内迁的匈奴贵族所灭。

内迁少数民族也趁机建立属于自己的政权,相互攻伐。311年永嘉之乱,匈奴攻陷洛阳,俘虏晋怀帝,316年匈奴攻破长安,西晋灭亡。

西晋末年少数民族分布与北方流民南迁示意图

西晋政治黑暗,士大夫虽身系国家要职,为求明哲保身,崇尚清谈,相率鄙弃政事俗务,以此为清高,如王戎等位居三公,平日不论世事。

钱穆《国史大纲》谓西晋由君主至世族皆无气节。因此钱穆评谓:“君臣男女,无廉耻节,犹不如胡人略涉汉学,粗识大义。”

此后,中国北部进入战乱不休的五胡十六国;南方则建立起东晋政权,史称“衣冠南渡”。

门阀斗争、宗室内乱

少数民族内迁

北方流民南迁

↓

秦汉以来“大一统秩序”崩溃

及天下荒乱,百姓饿死,帝曰:“何不食肉糜(即肉汤)?”

——《晋书.惠帝纪》

1.东晋:317年,司马睿在建康(南京)重建晋朝,史称东晋。

晋元帝 司马睿

南渡士族代表 王导

司马睿能够建立东晋:

一是大江阻隔北方少数族南下;

二是依靠南北士族支持。

司马睿力量弱小,宗系疏远,在王导帮助下才得以登上皇位。当时“(王)敦总征讨,(王)导专机政,群从子弟布列显要,时人为之与曰‘王与马,共天下’”。

皇权衰微,门阀专政

三国两晋南北朝的政权更迭——东晋与南朝

东晋的门阀政治:士族崛起

汉末察举制逐渐演变,到魏朝时期实行九品中正制,国家选官只看家世门第,导致门阀士族垄断重要官职。他们又互引姻亲为援,形成门阀贵族阶层和一整套的特权制度。

门阀政治

中国自秦汉以来确立专制主义中央集权体制,因此这种门阀与皇权共治的局面是反常的,是在特定条件下(偏安南方,士族壮大)出现的皇权政治的变态。

【梳理】门阀政治形成原因:

(1)历史根源:东汉以来豪强地主势力发展。

(2)政治原因:魏晋政权统治基础是士族,皇帝依赖于士族的支持。

(3)政治保障:九品中正制的建立。

东汉以后士族兴起

(经学取士,察举营私)

曹魏以后士族壮大

(九品中正,门第垄断)

西晋以后士族雄厚

(政府承认,士族特权)

东晋门阀政治形成

(掌握军政,把持大权)

【史料探究】门阀士族的腐朽性的表现。

门阀政治的腐朽性在于,士族高门的子弟,只要凭借显贵的家世,不必凭借自己的才能,就可以稳稳地做上高官……无论怎样改朝换代,高门大族依然是高门大族,它与皇帝和官位没有关系,因此任何时候都不会考虑为皇帝而殉节。这是极其危险的负面因素,东晋南朝的无可救药,这恐怕是一个最值得注意的关节。何况这些高门大族的子弟,越来越显得一无是处。他们长期纵情声色,过着骄奢淫逸的生活,对实际事务一无所知。后人这样描述他们:“处庙堂之下,不知有战阵之急;保俸禄组之资,不知有耕稼之苦;肆吏民之上,不知有劳役之勤。”

——摘编自樊树志《国史十六讲》

(1)依据家世做官,破坏社会公平,堵塞寒门子弟上升通道;

(2)缺乏对君主的忠诚,造成政治容易动荡;

(3)自身沉迷享乐,执政能力不断下降,却身居高位,使得国家治理越来越衰败。

2.南朝(420年-589年):420年,出身低级士族的武将刘裕篡夺皇位,代晋称帝,改国号宋。此后南方先后经历宋齐梁陈四王朝,合称南朝。

南北对峙中,南朝门阀政治暮气沉沉,难以承担统一之重任。

朝代 存在时间 建立者 都城

刘宋 420—479(59年) 刘裕 建康(现称南京)

萧齐 479—502(23年) 萧道成 萧梁 502—557(55年) 萧衍 陈陈 557—589(32年) 陈霸先 南京六朝古都:吴、东晋、宋、齐、梁、陈。

东晋南朝之交,势力扩展到黄河南岸附近;到陈朝,只保有长江以南,且长江上游丢掉四川和荆襄。

(2021·湖南新高考适应性测试·3)据《南史》载,刚担任尚书省右仆射的世族子弟王僧达“自负才地,一二年间便望宰相”;其孙王融“自恃人地,三十内望为公辅”。这说明南朝( )

A.选官重视才能与人品 B.用官看重名士对人才的举荐

C.门阀观念依然在流行 D.世族子弟直接继承父祖官爵

(2022·广东省汕头市二模·3)据《宋书》记载:南朝宋时期,路太后(孝武帝母)的侄孙路琼之去拜访中书令王偕达,被其讥笑祖上是王家的车夫。路太后震怒,请求孝武帝惩处。孝武帝回道:“琼之年少,自不宜轻造诣(拜访)王憎达贵公子,岂可以此事加罪!”这可以用于说明,当时( )

A.门阀土族势力较为强大 B.君主的权力受到削弱

C.庶族地主力量不断增长 D.社会阶层流动性加强

c

A

(2023·广州市高三10月调研·4)东汉时期,察举制逐渐形成了由本乡名士主导的乡闾品评传统。至曹魏时,中正(品评官)由朝廷政府委任,私人品评变为官家品评。由此变化可知,曹魏时期的九品中正制( )

A.与东汉察举制一脉相承 B.以门第为品评标准

C.加强了地方门阀的势力 D.意在加强中央集权

D

(2022·惠州市高三第三次调研考试·3)与《史记》《汉书》相比,魏晋时期的很多史书的人物传记非常繁碎,在一卷之中,父子兄弟祖孙连续叙述,有时多达二十余人。这反映了魏晋时期( )

A.史学体例的发展 B.选官制度的变化

C.人口数量的增长 D.民族交融的加强

B

(2020·全国Ⅲ卷·25)东汉末年,曹操在许下和各地置田官,大力发展屯田,以解决军粮供应、田亩荒芜和流民问题。“数年中所在积粟,仓廪皆满。”曹操实行屯田,客观上( )

A.助长了大土地所有制 B.推动了农业商品化进程

C.促进了中原人口南迁 D.缓和了社会的主要矛盾

D

知识拓展:屯田制

含义:源于西汉,国家强制农民或士兵耕种国有土地,征收一定数额的田租。

影响:缓和了社会矛盾;增加了国家的财政收入。

(2021·湖南卷·3)西晋的占田制、南朝刘宋的占山护泽令均规定,官员可按品级高低占有数目不等的农田、山地,助长了大土地所有制发展。至隋唐,实行均田制,普遍授田。据此可知,西晋至唐( )

A.自耕农数量存在反复 B.皇权与世族势力互相依赖

C.九品中正制遭到破坏 D.田制改革目的是开发土地

A

知识拓展:占田制

含义:农民按限额占有土地,征收田租;士族地主有占田、荫客、荫亲属等特权。影响:保护士族已占到大量土地和户口的既成事实,巩固了士族特权和地位。

1.十六国:(1)建立:东晋统治南方时,北方先后出现15个割据政权,加上两南地区的成汉,合称“十六国”。

东晋十六国形势图

北方的民族融合特点:

各少数民族政权模仿中原国号、年号,学习汉族的典章制度:

五凉、四燕、三秦、二赵、成汉、夏

长期混战打乱原有族群布局,各民族差异逐渐缩小,但民族隔阂依然存在。

存在依靠华夏文化来彰显国家正统的心态。

三国两晋南北朝的政权更迭——十六国与北朝

1.十六国:(2)前秦统一北方(4世纪下半叶):氐族建立的前秦统一北方(苻坚时期进入鼎盛),与南方东晋以淮水为界,南北对峙。

(3)淝水之战(383年):前秦统一北方后,大举进攻东晋,被击败于淝水。结果:①前秦政权迅速崩溃;②稍显缓和的民族矛盾再次加剧;③北方

再度陷入分裂和混战的状态。

东晋前秦形势图

重要败因:北地各族尚未充分融合,民族矛盾依然尖锐,统治基础脆弱

前

秦

天王苻坚

东

晋

主将谢玄

军队80万

军队8万

军队民族成分复杂,部分民族不满前秦统治,希望其战败以摆脱统治。指挥不当,战线过长。

广大将士在保卫江南、恢复中原的思想激励下,士气高昂。将领指挥得当。

2.北朝(439-581):(1)北魏强大:4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,439年统一北方。

(2)北方政权的更替:6世纪前期,北魏分裂为东魏和西魏,稍后又分别被北齐、北周取代,上述五个王朝合称北朝。

(3)隋完成统一:577年北周灭北齐,581年

杨坚取代北周静帝,589年隋灭陈统一全国。

东魏

534-550

北齐

550-577

西魏

535-556

北周

557-581

北朝(439-581)

北魏

386-534

439统一黄河流域)

北齐被北周所灭

宋魏以降,南北分治,各有国史,互相排黜,南谓北为索虏,北谓南为岛夷。

——《资治通鉴》卷74《魏纪六》

中华

中华

南北对峙中,北朝妥善处理了加强中央集权和改善民族关系的问题,承担起大一统的重任。

(北魏孝文帝改革——加强中央集权)

(隋唐)新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪

【归纳总结】三国两晋南北朝。

上承秦汉,大分裂孕育民族交融;

下启隋唐,大一统趋势明显加速。

政治:战乱相继、政权更迭、门阀政治、局部统一、为隋唐制度奠基。

封建国家分裂,政权交替频繁,分裂中孕育着统一;门阀政治极大的削弱的皇权;南朝政治制度为隋唐政治制度奠定了基础;民族融合加速了中华民族的发展。

经济:江南开发、北方农耕遭破坏、南北经济趋平衡。

士族庄园经济和寺院经济占有主要地位。庄园经济恶性膨胀,隐匿大量农户,封建国家与地主、寺院争夺对土地和劳动力的控制非常剧烈。

文化:三教并行、文学科技大发展、南北文化大交融。

佛、道兴起,冲击儒学,儒学正统地位受到挑战;特立独行的士人群体形成,推动了书法、绘画、文学等艺术的发展。

社会:北民南迁、少数民族大迁徙、民族融合新高潮。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进