纲要(上)第10课 辽夏金元的统治 课件(39张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第10课 辽夏金元的统治 课件(39张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-20 16:18:52 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

第10课

辽夏金元的统治

①辽夏金诸少数民族政权,因俗而治,同时学习唐宋制度,维持了较长时间统治的稳定,各民族间经济文化联系持久稳定,呈现相互交融的趋势。

②崛起于漠北的蒙古建立了元朝,结束多民族政权并立局面,成为中国历史上第一个有北方少数民族建立的统一王朝。

辽 西夏

民族 起源

政权 建立

与宋 关系

制度建设

阅读教材,完成下表:

1、辽朝(916-1125):

(1)概况

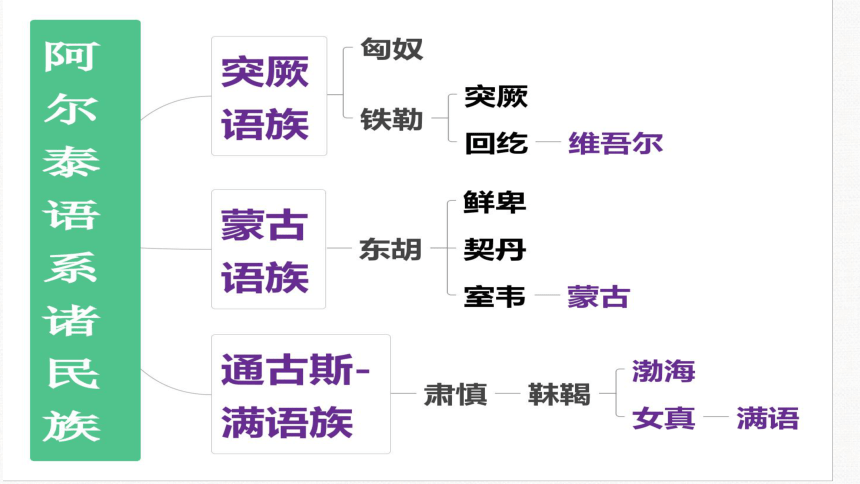

①民族起源:辽朝的建立者与鲜卑同源,在辽河上游过着游牧、渔猎生活。

②建立政权:916年,契丹族首领耶律阿保机建立契丹国,定都上京,后来版图扩大,改国号为辽。

③辽宋关系:辽与北宋长期对峙,大部分时间里维持了和平局面,通使频繁,贸易活跃。

一、辽与西夏

上京(今内蒙古巴林左旗)、中京(今内蒙古赤峰市宁城县)、东京(今辽宁省辽阳市)、南京(北京市)、西京(今山西省大同市)

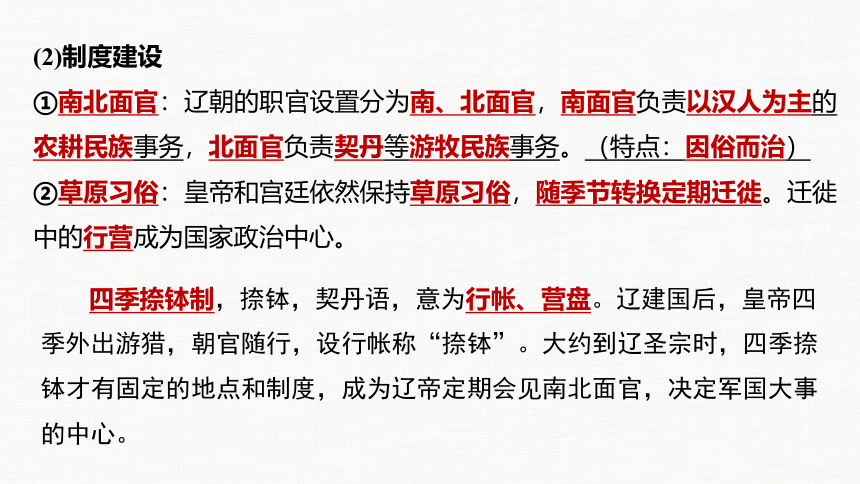

(2)制度建设

①南北面官:辽朝的职官设置分为南、北面官,南面官负责以汉人为主的农耕民族事务,北面官负责契丹等游牧民族事务。(特点:因俗而治)

②草原习俗:皇帝和宫廷依然保持草原习俗,随季节转换定期迁徙。迁徙中的行营成为国家政治中心。

四季捺钵制,捺钵,契丹语,意为行帐、营盘。辽建国后,皇帝四季外出游猎,朝官随行,设行帐称“捺钵”。大约到辽圣宗时,四季捺钵才有固定的地点和制度,成为辽帝定期会见南北面官,决定军国大事的中心。

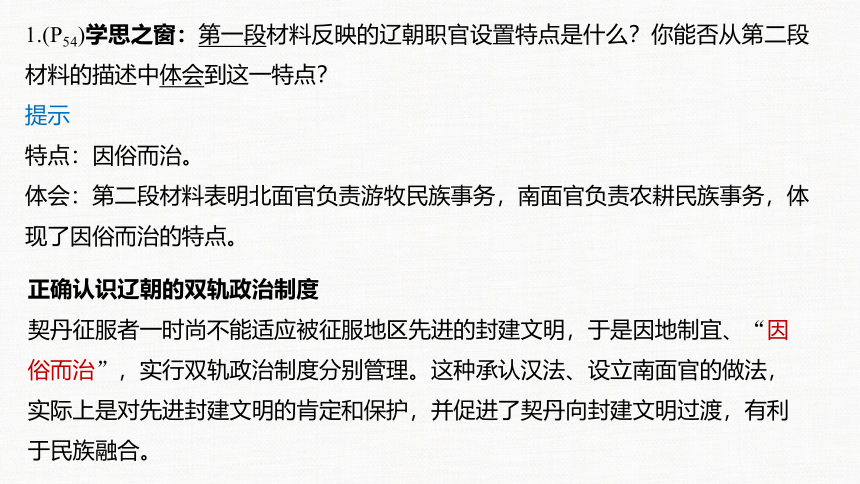

1.(P54)学思之窗:第一段材料反映的辽朝职官设置特点是什么?你能否从第二段材料的描述中体会到这一特点?

提示

特点:因俗而治。

体会:第二段材料表明北面官负责游牧民族事务,南面官负责农耕民族事务,体现了因俗而治的特点。

正确认识辽朝的双轨政治制度

契丹征服者一时尚不能适应被征服地区先进的封建文明,于是因地制宜、“因俗而治”,实行双轨政治制度分别管理。这种承认汉法、设立南面官的做法,实际上是对先进封建文明的肯定和保护,并促进了契丹向封建文明过渡,有利于民族融合。

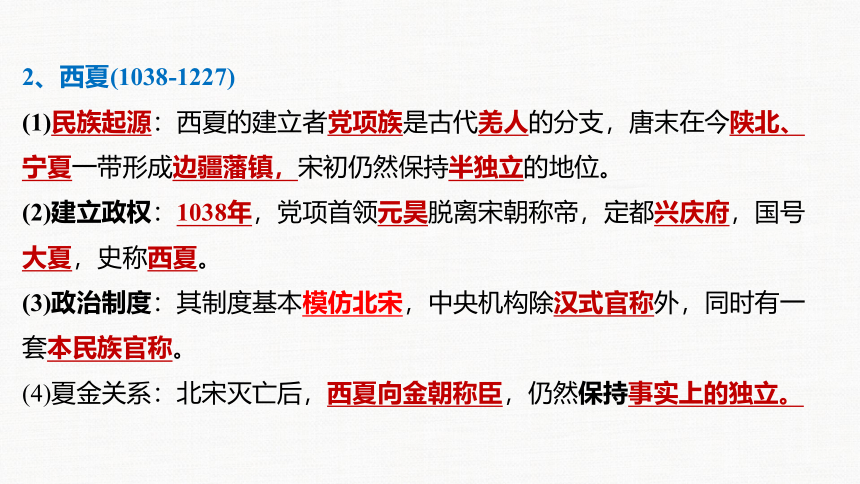

2、西夏(1038-1227)

(1)民族起源:西夏的建立者党项族是古代羌人的分支,唐末在今陕北、宁夏一带形成边疆藩镇,宋初仍然保持半独立的地位。

(2)建立政权:1038年,党项首领元昊脱离宋朝称帝,定都兴庆府,国号大夏,史称西夏。

(3)政治制度:其制度基本模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族官称。

(4)夏金关系:北宋灭亡后,西夏向金朝称臣,仍然保持事实上的独立。

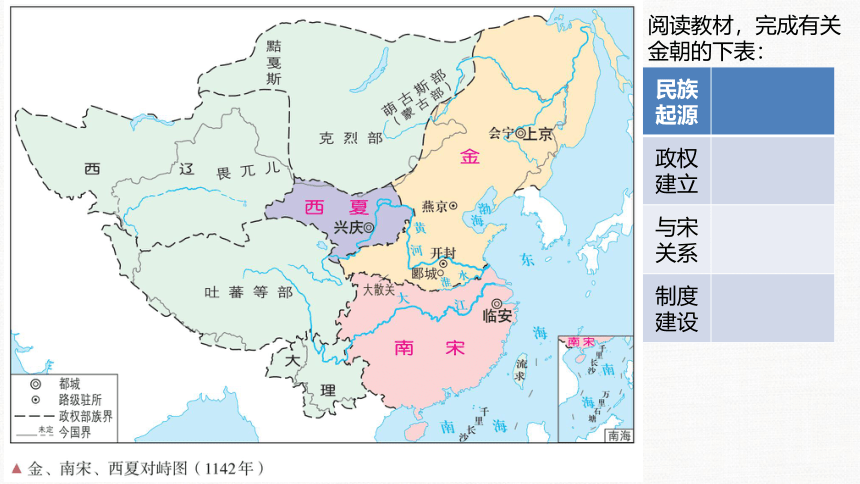

阅读教材,完成有关金朝的下表:

民族 起源

政权 建立

与宋 关系

制度建设

1、金朝(1115-1234)

(1)民族起源:金朝的建立者女真族活动于黑龙江、松花江流域,以农业、狩猎、畜牧为生。

(2)建立政权:1114年,女真族首领完颜阿骨打举兵反辽;1115年称皇帝,建立金朝,定都会宁府,也称上京。

(3)金辽、金宋关系:1125年,金灭辽,两年后又灭北宋,与南宋逐渐形成对峙局面。

(4)迁都:1153年,金迁都燕京,将燕京改名为中都。

二、金朝入主中原

◎金、元、明北京城址变迁图

【课堂探究】金朝的统治者(海陵王完颜亮)为什么要将都城从上京迁至中都?

①统治者自身具有远大抱负,意图统一华夏;同时崇尚中原文化,力主汉化改革。

②金朝当时统治范围扩大,上京居东北,不便于统治。

③上京地区相较于中都自然环境更恶劣。

……

2、金朝制度

(1)基本沿袭唐宋。

(2)保持了一套女真民族的管理系统,叫作猛安谋克。

①凡女真民户,统一编入谋克、猛安等组织。

②他们被大批迁入中原,在汉族村落之间筑寨居住,平时耕作,战时选拔丁壮出征。

深化理解:

猛安谋克是金朝女真社会的最基本组织。它产生于女真原始社会的末期,由最初的围猎编制进而发展为军事组织,最后变革为地方的行政组织,具有行政、生产与军事合一的特点。

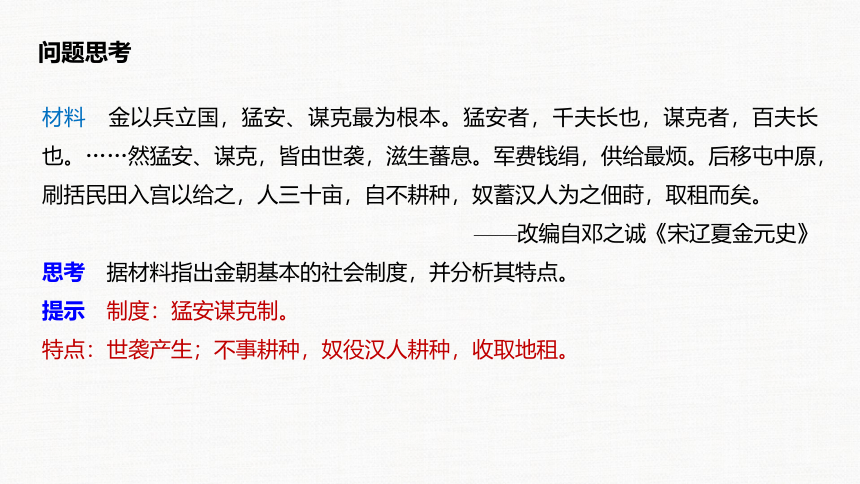

材料 金以兵立国,猛安、谋克最为根本。猛安者,千夫长也,谋克者,百夫长也。……然猛安、谋克,皆由世袭,滋生蕃息。军费钱绢,供给最烦。后移屯中原,刷括民田入宫以给之,人三十亩,自不耕种,奴蓄汉人为之佃莳,取租而矣。

——改编自邓之诚《宋辽夏金元史》

思考 据材料指出金朝基本的社会制度,并分析其特点。

提示 制度:猛安谋克制。

特点:世袭产生;不事耕种,奴役汉人耕种,收取地租。

问题思考

3、由盛而衰

(1)鼎盛:12世纪后期金世宗在位,金朝进入鼎盛时期,政治稳定,经济繁荣,史称“大定之治”,世宗被百姓誉为“小尧舜”。

(2)衰落:世宗死后,金朝受到北方游牧民族的袭扰,猛安谋克又日益腐化,统治逐渐衰落。

孛儿只斤·铁木真(1162—1227年),蒙古帝国可汗,尊号“成吉思汗”,意为“拥有海洋四方的大酋长”。世界史上杰出的政治家、军事家。

毛泽东《沁园春·雪》的“一代天骄成吉思汗”的主要贡献是

A.建立元朝

B.统一蒙古,建立蒙古汗国

C.统一全国

D.基本结束唐末以来的藩镇割据

成吉思汗像(1162—1227年)

(一)蒙古的兴起

1、建立政权:

1206年,漠北蒙古部首领铁木真统一草原各部落,建立蒙古汗国并被奉上“成吉思汗”的尊号。

2、领土扩张:

此后半个世纪,蒙古军队先后灭掉西辽、西夏和金朝,收服吐蕃诸部,兼并云南的大理政权,还远征到中亚、西亚、东欧地区。

3、三次西征

三、从蒙古崛起到元朝统一

为报复花剌子模人民的反抗,每次城陷后都要都要进行残酷的洗劫,或把城市夷为平地,或纵火焚烧,或引水灌溉,居民除部分工匠和妇女掠送蒙古外,其余皆被杀戮。蒙古人摧毁了中亚的许多文明城市,破坏灌溉设施,兵锋所致,满目疮痍。

第一次西征(成吉思汗亲征)

1218年,花剌子模国扣留蒙古商队,杀害蒙古使臣。不久,成吉思汗以复仇为由,灭掉花剌子模国,蒙古军队直抵黑海北岸。

成吉思汗

拔都率军第二次西征,攻入莫斯科城,每杀一人割一耳,共割了27万只人耳。破波兰与日耳曼联军,割人耳九大囊。攻陷布达佩斯,辱妇女,焚教堂,劫财宝,逢人便杀。

第二次西征(长子西征、拔都西征)

灭亡金朝之后,蒙古进行第二次西征,征服今俄罗斯、乌克兰地区的诸多公国和部族,一直打到今德国、匈牙利和巴尔干半岛。金帐汗国建立。

金帐汗国

蒙古军攻陷阿拉伯帝国首都巴格达,哈里发出城投降,被装入袋中,纵马踏死。历时500余年的阿拔斯王朝阿拉伯帝国灭亡。蒙古军队在城中烧杀劫掠7日之久,80万居民几乎被屠杀殆尽,许多艺术珍品和建筑遭到毁灭,历史名城巴格达蒙受了一场空前的浩劫。

第三次西征(旭烈兀西征)

13世纪中叶,蒙古以西亚地区为目标,攻占巴格达,这次西征蒙古占领了阿拉伯帝国的阿拔斯王朝、木剌夷国及叙利亚的阿尤布王朝。伊儿汗国建立。

旭烈兀

材料:来自亚洲腹地的原始游牧民族蒙古人,对世界史产生了巨大的影响。他们征服的规模无与伦比……亚洲和大部分欧洲的政治组织都变换了。

许多地区的人民被灭绝或四散,永远改变了种族特征。世界主要宗教的分布和力量也发生了变化。横越欧亚大陆的道路由一个政权所控制,旅行变得安全了。在中断了一千年之后,欧洲人又能进入亚洲和远东了。

——【英】杰弗里·巴勒克拉夫主编,毛昭晰等译《泰晤士世界历史地图集》

(1)给被征服地区的社会经济带来严重破坏。

(2)客观上推动了东西方的交流(传教士、马可.波罗、列班.扫马)

(3)引发了较大规模的民族迁徙。(军队西迁、平民东迁)改变了亚欧内陆的民族分布和被征服地区的文化面貌。

(4)形成了四大汗国,改变了亚欧政治版图。

4、蒙元帝国:

元朝建立(1271):1271年忽必烈建立元朝.

四大汉国:在此前后,蒙古在其他统治区形成四大汗国,他们在名义上仍将元朝尊为宗主国。(①钦察汗国(金帐汗国)——长子术赤以及术赤的儿子拔都所控制的地盘。②察合台汗国——成吉思汗的次子察合台的地盘。③窝阔台汗国——成吉思汗第三子窝阔台及其后代海都所建。④伊利汗国——成吉思汗第四子拖雷之子旭烈兀建立的。)

迁都大都(1260):1260年,成吉思汗的孙子忽必烈即位,将统治重心从漠北转移到汉地,开始推行中原传统政治制度,兴建大都作为首都。

统一全国:1276年,元军占领南宋都城临安。1279年,元军在崖山海域击败南宋余部,完成统一。

在大蒙古国的西方,由成吉思汗的儿孙先后建立起四大汗国:

金帐汗国(又称钦察汗国),成吉思汗的长子术赤以及术赤的儿子拔都所控制的地盘。

察合台汗国,成吉思汗的次子察合台的地盘。

窝阔台汗国,成吉思汗的第三子窝阔台的地盘。窝阔台也是继成吉思汗之后大蒙古国的第二代大汗。

伊利汗国,伊利汗国形成较晚,是成吉思汗之孙、拖雷之子旭烈兀建立的。

东

海

河

黄

大

江

江

龙

黑

斡

难

河

鄂

嫩

河

大翰耳朵

汗建立蒙古国

中都

号为元。次年,改中都

为大都,并定都大都。

临安

余力量,统一了全国。

中兴

银川

北京

杭州

温都尔汗西南

蒙

古

金

夏

西

南

宋

辽

西

大

理

部

等

蕃

吐

南京

蔡州

襄阳

长

江

开封

厓山

蒙古军进攻金、西辽、

西夏、大理路线

元军进攻南宋路线

1279年元统一全国结束分裂局面

元朝统一的过程

1、中央:中书省、枢密院、御史台

①中书省:元朝的宰相机构,上承天子、下总百司,是当时最高行政机关;中央的中书省相当于宰相,河北、山西、山东地区由中书省直接管辖。行省辖区广阔,权力集中,统治效率较高。

②枢密院:掌握军权,是最高军事管理机关;

③御史台:负责监督百官,是最高的监察机关。

皇帝

行政

军事

监察

枢密院

御史台

吏

工

户

礼

兵

刑

中书省

六部

(二)元的统治:

2、驿站制度:

为巩固统一,元朝修筑了四通八达的驿道,设立驿站,为公差人员提供交通和生活服务,也用来运输官府物资;又隔一定距离分设急递铺,负责传递公文。

3、行省制度

概念:在地方管理上,元朝实行行省制度。当时中央的宰相机构是中书省,委派官员代表中书省处理地方事务,逐渐形成常设机构,称为行中书省,简称行省。

设立:除今天的河北、山西、山东地区由中书省直辖外,全国共设10个行省。

影响:①行省辖区广阔,军政大权集中,提高了行政效率,巩固了多民族国家统一,是我国省制的开端。②是中国古代地方行政制度的重大变革。

思考点:观察《元朝形势图(1330年)》你认为元朝行省制度对后世有什么影响?

提示 这一制度加强了中央对地方边疆地区的控制;巩固和发展了多民族国家的统一;是我国省制的开端,奠定了今天中国行政区划的基础。

元朝形势图

时空观念

应用 在划线处填写相应地名或机构

① ② ③ ④ ⑤___________

岭北行省

大都

察合台汗国

辽阳行省

宣政院辖地

元朝的行省制与郡县制的不同

(1)郡县是地方机构,郡县长官是地方官员。中央政令直达郡县,有利于多民族国家的统一。形象地表示:中央→郡→县,直线行政。

(2)行省是中央机构的派出机构,行省长官是中央官员。行省行使权力时受中央的节制,是分区统治,不是直线统治。

4、边疆治理:

吐蕃地区:

由直属中央政府的宣政院进行管理。

西域:

设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务,加强了对西域的管辖。

台湾:

在隶属福建晋江的澎湖设置巡检司,履行行政管理职能,以经略台湾。

材料 中书省分设于外者曰行省,初本不设丞相,后以和林等处多勋戚,行省官轻不足以镇之,乃设丞相,而他处行省皆设焉。——节选自邓之诚《宋辽夏金元史》

思考 据材料指出元朝地方行政制度的特点及成因。

提示

特点:实行行省制。行省长官位高权重。

成因:弹压蒙古贵族的需要;经验的推广。

问题思考

(1)新民族的形成

蒙古:

①蒙古原是漠北的一个游牧部落,统一草原后逐渐将其他部落融入。

②元朝时,很多蒙古人迁入中原,同汉族杂居相处。

回族:

中亚、西亚的大批波斯人、阿拉伯人等移居中国,同汉、蒙古、畏兀儿等民族长期相处、不断通婚,逐渐被吸收、融合而形成我国回族的前身——回回。

5、民族关系

(2)民族政策——四等人制

①目的:保障蒙古贵族的统治利益,推行民族歧视和压迫政策。

②措施:

元朝在很多方面对不同民族实行差别对待政策,被后人概括为“四等人制”。依次为蒙古人、色目人、汉人、南人。

③内容:

等级 名称 民族

第一等 蒙古人 蒙古族

第二等 色目人 包括西夏、畏兀儿、回回等

第三等 汉人 北方的汉族,也包括已经入居中原的契丹、女真人

第四等 南人 原南宋统治区的居民

(3)民族融合

原因:①随着时间推移,民族矛盾逐渐减弱,社会贫富差距带来的阶级矛盾却日益严重。②14世纪中叶,农民起义相继在中原和南方爆发,不久元朝灭亡,以宫廷贵族为核心的一部分蒙古人退回草原。

表现:大批留居内地的蒙古人,以及回回以外的色目人,逐渐与汉族相融合。

变化:北部河道向东移动,南北航程缩短。

原因:隋朝时,长安、洛阳是我国的政治中心,黄河流域是经济重心。元朝时,政治中心东移,经济重心南移,经济上对南方的依赖性增强。

6、大运河与海运航线

元朝的灭亡

(1)原因:社会贫富差距带来的阶级矛盾日益严重。14世纪中叶,农民起义相继在中原和南方爆发,不久元朝灭亡。

(2)结果:以宫廷贵族为核心的一部分蒙古人退回草原。大批留居内地的蒙古人,以及回回以外的色目人,逐渐与汉族相融合。

辽夏金元的统治

民族 起源地 建立时间 建立者 都城 政治制度 民族关系

辽 契丹 辽河 916年 耶律阿保机 上京 南北面官制 与北宋战和,长期对峙和平

西夏 党项族 陕北 宁夏 1038年 元昊 兴庆 模仿宋制 与北宋战和,向金称臣

金 女真 黑龙江 松花江 1115年 完颜阿骨打 会宁 ↓ 中都 猛安谋克 入主中原:灭辽、北宋,与南宋战和

元 蒙古 漠北蒙古 1260年 忽必烈 大都 驿站制、 行省制、 四等人制 统—全国:灭西辽、西夏、金、南宋

知识

图示

知识图示

返 回

少数民族政权对统一多民族国家发展的贡献

在我国历史上,出现了几个少数民族的政权,区域性的政权如辽、金、蒙、藏等;取得全国政权的如元和清。中国周边的少数民族,一旦夺取了中原,建立新的政权,几乎是同时就和汉民族的文化经济政治融合在一起,中原文明得到了少数民族的认同。少数民族在中国的历史上,作出了杰出贡献,拓展了疆域,促进了边疆的开发;加快了少数民族文化与中原文化的融合,促进了中华文化的发展;推动了各民族之间的交流,促进了民族融合。

家国情怀

3.(P59)问题探究:谈谈你对中国古代少数民族王朝统治者学习、接受中原传统典章制度和统治理念的认识。

提示 原因:(1)落后民族在军事上征服先进民族,政治上统治先进民族,不等于文化上比先进民族先进。在文化上,落后民族必然被先进民族反过来征服,而且是采用被征服的先进民族的那套政治制度来统治国家。在中国,由于历史的原因,自然条件、地理环境的原因,汉族在经济文化发展和人口数量上都居于领先地位,任何一个民族都必须学习先进文化。

(2)上层建筑必须适应经济基础。落后民族在先进经济地区建立政权,进行统治,终归要适应比较发达的经济基础,从而引起本身的改造,为被统治阶级所同化。少数民族采用“汉法”,从根本上说是上层建筑适应经济基础的过程,采用“汉法”的本质就是少数民族的封建化。

(3)人民群众的愿望和要求是社会进步,生活幸福,经济繁荣,文化发达。少数民族入主中原,只有采用“汉法”,才能得人心,才能统治下去。

评价:(1)少数民族采用“汉法”,导致本民族文化流失,被汉族文化代替,从而失去民族特色。(2)总体上说,少数民族采用“汉法”,促进了民族文化的进步,加快了民族融合的步伐,有利于中华民族的发展。

返 回

第10课

辽夏金元的统治

①辽夏金诸少数民族政权,因俗而治,同时学习唐宋制度,维持了较长时间统治的稳定,各民族间经济文化联系持久稳定,呈现相互交融的趋势。

②崛起于漠北的蒙古建立了元朝,结束多民族政权并立局面,成为中国历史上第一个有北方少数民族建立的统一王朝。

辽 西夏

民族 起源

政权 建立

与宋 关系

制度建设

阅读教材,完成下表:

1、辽朝(916-1125):

(1)概况

①民族起源:辽朝的建立者与鲜卑同源,在辽河上游过着游牧、渔猎生活。

②建立政权:916年,契丹族首领耶律阿保机建立契丹国,定都上京,后来版图扩大,改国号为辽。

③辽宋关系:辽与北宋长期对峙,大部分时间里维持了和平局面,通使频繁,贸易活跃。

一、辽与西夏

上京(今内蒙古巴林左旗)、中京(今内蒙古赤峰市宁城县)、东京(今辽宁省辽阳市)、南京(北京市)、西京(今山西省大同市)

(2)制度建设

①南北面官:辽朝的职官设置分为南、北面官,南面官负责以汉人为主的农耕民族事务,北面官负责契丹等游牧民族事务。(特点:因俗而治)

②草原习俗:皇帝和宫廷依然保持草原习俗,随季节转换定期迁徙。迁徙中的行营成为国家政治中心。

四季捺钵制,捺钵,契丹语,意为行帐、营盘。辽建国后,皇帝四季外出游猎,朝官随行,设行帐称“捺钵”。大约到辽圣宗时,四季捺钵才有固定的地点和制度,成为辽帝定期会见南北面官,决定军国大事的中心。

1.(P54)学思之窗:第一段材料反映的辽朝职官设置特点是什么?你能否从第二段材料的描述中体会到这一特点?

提示

特点:因俗而治。

体会:第二段材料表明北面官负责游牧民族事务,南面官负责农耕民族事务,体现了因俗而治的特点。

正确认识辽朝的双轨政治制度

契丹征服者一时尚不能适应被征服地区先进的封建文明,于是因地制宜、“因俗而治”,实行双轨政治制度分别管理。这种承认汉法、设立南面官的做法,实际上是对先进封建文明的肯定和保护,并促进了契丹向封建文明过渡,有利于民族融合。

2、西夏(1038-1227)

(1)民族起源:西夏的建立者党项族是古代羌人的分支,唐末在今陕北、宁夏一带形成边疆藩镇,宋初仍然保持半独立的地位。

(2)建立政权:1038年,党项首领元昊脱离宋朝称帝,定都兴庆府,国号大夏,史称西夏。

(3)政治制度:其制度基本模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族官称。

(4)夏金关系:北宋灭亡后,西夏向金朝称臣,仍然保持事实上的独立。

阅读教材,完成有关金朝的下表:

民族 起源

政权 建立

与宋 关系

制度建设

1、金朝(1115-1234)

(1)民族起源:金朝的建立者女真族活动于黑龙江、松花江流域,以农业、狩猎、畜牧为生。

(2)建立政权:1114年,女真族首领完颜阿骨打举兵反辽;1115年称皇帝,建立金朝,定都会宁府,也称上京。

(3)金辽、金宋关系:1125年,金灭辽,两年后又灭北宋,与南宋逐渐形成对峙局面。

(4)迁都:1153年,金迁都燕京,将燕京改名为中都。

二、金朝入主中原

◎金、元、明北京城址变迁图

【课堂探究】金朝的统治者(海陵王完颜亮)为什么要将都城从上京迁至中都?

①统治者自身具有远大抱负,意图统一华夏;同时崇尚中原文化,力主汉化改革。

②金朝当时统治范围扩大,上京居东北,不便于统治。

③上京地区相较于中都自然环境更恶劣。

……

2、金朝制度

(1)基本沿袭唐宋。

(2)保持了一套女真民族的管理系统,叫作猛安谋克。

①凡女真民户,统一编入谋克、猛安等组织。

②他们被大批迁入中原,在汉族村落之间筑寨居住,平时耕作,战时选拔丁壮出征。

深化理解:

猛安谋克是金朝女真社会的最基本组织。它产生于女真原始社会的末期,由最初的围猎编制进而发展为军事组织,最后变革为地方的行政组织,具有行政、生产与军事合一的特点。

材料 金以兵立国,猛安、谋克最为根本。猛安者,千夫长也,谋克者,百夫长也。……然猛安、谋克,皆由世袭,滋生蕃息。军费钱绢,供给最烦。后移屯中原,刷括民田入宫以给之,人三十亩,自不耕种,奴蓄汉人为之佃莳,取租而矣。

——改编自邓之诚《宋辽夏金元史》

思考 据材料指出金朝基本的社会制度,并分析其特点。

提示 制度:猛安谋克制。

特点:世袭产生;不事耕种,奴役汉人耕种,收取地租。

问题思考

3、由盛而衰

(1)鼎盛:12世纪后期金世宗在位,金朝进入鼎盛时期,政治稳定,经济繁荣,史称“大定之治”,世宗被百姓誉为“小尧舜”。

(2)衰落:世宗死后,金朝受到北方游牧民族的袭扰,猛安谋克又日益腐化,统治逐渐衰落。

孛儿只斤·铁木真(1162—1227年),蒙古帝国可汗,尊号“成吉思汗”,意为“拥有海洋四方的大酋长”。世界史上杰出的政治家、军事家。

毛泽东《沁园春·雪》的“一代天骄成吉思汗”的主要贡献是

A.建立元朝

B.统一蒙古,建立蒙古汗国

C.统一全国

D.基本结束唐末以来的藩镇割据

成吉思汗像(1162—1227年)

(一)蒙古的兴起

1、建立政权:

1206年,漠北蒙古部首领铁木真统一草原各部落,建立蒙古汗国并被奉上“成吉思汗”的尊号。

2、领土扩张:

此后半个世纪,蒙古军队先后灭掉西辽、西夏和金朝,收服吐蕃诸部,兼并云南的大理政权,还远征到中亚、西亚、东欧地区。

3、三次西征

三、从蒙古崛起到元朝统一

为报复花剌子模人民的反抗,每次城陷后都要都要进行残酷的洗劫,或把城市夷为平地,或纵火焚烧,或引水灌溉,居民除部分工匠和妇女掠送蒙古外,其余皆被杀戮。蒙古人摧毁了中亚的许多文明城市,破坏灌溉设施,兵锋所致,满目疮痍。

第一次西征(成吉思汗亲征)

1218年,花剌子模国扣留蒙古商队,杀害蒙古使臣。不久,成吉思汗以复仇为由,灭掉花剌子模国,蒙古军队直抵黑海北岸。

成吉思汗

拔都率军第二次西征,攻入莫斯科城,每杀一人割一耳,共割了27万只人耳。破波兰与日耳曼联军,割人耳九大囊。攻陷布达佩斯,辱妇女,焚教堂,劫财宝,逢人便杀。

第二次西征(长子西征、拔都西征)

灭亡金朝之后,蒙古进行第二次西征,征服今俄罗斯、乌克兰地区的诸多公国和部族,一直打到今德国、匈牙利和巴尔干半岛。金帐汗国建立。

金帐汗国

蒙古军攻陷阿拉伯帝国首都巴格达,哈里发出城投降,被装入袋中,纵马踏死。历时500余年的阿拔斯王朝阿拉伯帝国灭亡。蒙古军队在城中烧杀劫掠7日之久,80万居民几乎被屠杀殆尽,许多艺术珍品和建筑遭到毁灭,历史名城巴格达蒙受了一场空前的浩劫。

第三次西征(旭烈兀西征)

13世纪中叶,蒙古以西亚地区为目标,攻占巴格达,这次西征蒙古占领了阿拉伯帝国的阿拔斯王朝、木剌夷国及叙利亚的阿尤布王朝。伊儿汗国建立。

旭烈兀

材料:来自亚洲腹地的原始游牧民族蒙古人,对世界史产生了巨大的影响。他们征服的规模无与伦比……亚洲和大部分欧洲的政治组织都变换了。

许多地区的人民被灭绝或四散,永远改变了种族特征。世界主要宗教的分布和力量也发生了变化。横越欧亚大陆的道路由一个政权所控制,旅行变得安全了。在中断了一千年之后,欧洲人又能进入亚洲和远东了。

——【英】杰弗里·巴勒克拉夫主编,毛昭晰等译《泰晤士世界历史地图集》

(1)给被征服地区的社会经济带来严重破坏。

(2)客观上推动了东西方的交流(传教士、马可.波罗、列班.扫马)

(3)引发了较大规模的民族迁徙。(军队西迁、平民东迁)改变了亚欧内陆的民族分布和被征服地区的文化面貌。

(4)形成了四大汗国,改变了亚欧政治版图。

4、蒙元帝国:

元朝建立(1271):1271年忽必烈建立元朝.

四大汉国:在此前后,蒙古在其他统治区形成四大汗国,他们在名义上仍将元朝尊为宗主国。(①钦察汗国(金帐汗国)——长子术赤以及术赤的儿子拔都所控制的地盘。②察合台汗国——成吉思汗的次子察合台的地盘。③窝阔台汗国——成吉思汗第三子窝阔台及其后代海都所建。④伊利汗国——成吉思汗第四子拖雷之子旭烈兀建立的。)

迁都大都(1260):1260年,成吉思汗的孙子忽必烈即位,将统治重心从漠北转移到汉地,开始推行中原传统政治制度,兴建大都作为首都。

统一全国:1276年,元军占领南宋都城临安。1279年,元军在崖山海域击败南宋余部,完成统一。

在大蒙古国的西方,由成吉思汗的儿孙先后建立起四大汗国:

金帐汗国(又称钦察汗国),成吉思汗的长子术赤以及术赤的儿子拔都所控制的地盘。

察合台汗国,成吉思汗的次子察合台的地盘。

窝阔台汗国,成吉思汗的第三子窝阔台的地盘。窝阔台也是继成吉思汗之后大蒙古国的第二代大汗。

伊利汗国,伊利汗国形成较晚,是成吉思汗之孙、拖雷之子旭烈兀建立的。

东

海

河

黄

大

江

江

龙

黑

斡

难

河

鄂

嫩

河

大翰耳朵

汗建立蒙古国

中都

号为元。次年,改中都

为大都,并定都大都。

临安

余力量,统一了全国。

中兴

银川

北京

杭州

温都尔汗西南

蒙

古

金

夏

西

南

宋

辽

西

大

理

部

等

蕃

吐

南京

蔡州

襄阳

长

江

开封

厓山

蒙古军进攻金、西辽、

西夏、大理路线

元军进攻南宋路线

1279年元统一全国结束分裂局面

元朝统一的过程

1、中央:中书省、枢密院、御史台

①中书省:元朝的宰相机构,上承天子、下总百司,是当时最高行政机关;中央的中书省相当于宰相,河北、山西、山东地区由中书省直接管辖。行省辖区广阔,权力集中,统治效率较高。

②枢密院:掌握军权,是最高军事管理机关;

③御史台:负责监督百官,是最高的监察机关。

皇帝

行政

军事

监察

枢密院

御史台

吏

工

户

礼

兵

刑

中书省

六部

(二)元的统治:

2、驿站制度:

为巩固统一,元朝修筑了四通八达的驿道,设立驿站,为公差人员提供交通和生活服务,也用来运输官府物资;又隔一定距离分设急递铺,负责传递公文。

3、行省制度

概念:在地方管理上,元朝实行行省制度。当时中央的宰相机构是中书省,委派官员代表中书省处理地方事务,逐渐形成常设机构,称为行中书省,简称行省。

设立:除今天的河北、山西、山东地区由中书省直辖外,全国共设10个行省。

影响:①行省辖区广阔,军政大权集中,提高了行政效率,巩固了多民族国家统一,是我国省制的开端。②是中国古代地方行政制度的重大变革。

思考点:观察《元朝形势图(1330年)》你认为元朝行省制度对后世有什么影响?

提示 这一制度加强了中央对地方边疆地区的控制;巩固和发展了多民族国家的统一;是我国省制的开端,奠定了今天中国行政区划的基础。

元朝形势图

时空观念

应用 在划线处填写相应地名或机构

① ② ③ ④ ⑤___________

岭北行省

大都

察合台汗国

辽阳行省

宣政院辖地

元朝的行省制与郡县制的不同

(1)郡县是地方机构,郡县长官是地方官员。中央政令直达郡县,有利于多民族国家的统一。形象地表示:中央→郡→县,直线行政。

(2)行省是中央机构的派出机构,行省长官是中央官员。行省行使权力时受中央的节制,是分区统治,不是直线统治。

4、边疆治理:

吐蕃地区:

由直属中央政府的宣政院进行管理。

西域:

设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务,加强了对西域的管辖。

台湾:

在隶属福建晋江的澎湖设置巡检司,履行行政管理职能,以经略台湾。

材料 中书省分设于外者曰行省,初本不设丞相,后以和林等处多勋戚,行省官轻不足以镇之,乃设丞相,而他处行省皆设焉。——节选自邓之诚《宋辽夏金元史》

思考 据材料指出元朝地方行政制度的特点及成因。

提示

特点:实行行省制。行省长官位高权重。

成因:弹压蒙古贵族的需要;经验的推广。

问题思考

(1)新民族的形成

蒙古:

①蒙古原是漠北的一个游牧部落,统一草原后逐渐将其他部落融入。

②元朝时,很多蒙古人迁入中原,同汉族杂居相处。

回族:

中亚、西亚的大批波斯人、阿拉伯人等移居中国,同汉、蒙古、畏兀儿等民族长期相处、不断通婚,逐渐被吸收、融合而形成我国回族的前身——回回。

5、民族关系

(2)民族政策——四等人制

①目的:保障蒙古贵族的统治利益,推行民族歧视和压迫政策。

②措施:

元朝在很多方面对不同民族实行差别对待政策,被后人概括为“四等人制”。依次为蒙古人、色目人、汉人、南人。

③内容:

等级 名称 民族

第一等 蒙古人 蒙古族

第二等 色目人 包括西夏、畏兀儿、回回等

第三等 汉人 北方的汉族,也包括已经入居中原的契丹、女真人

第四等 南人 原南宋统治区的居民

(3)民族融合

原因:①随着时间推移,民族矛盾逐渐减弱,社会贫富差距带来的阶级矛盾却日益严重。②14世纪中叶,农民起义相继在中原和南方爆发,不久元朝灭亡,以宫廷贵族为核心的一部分蒙古人退回草原。

表现:大批留居内地的蒙古人,以及回回以外的色目人,逐渐与汉族相融合。

变化:北部河道向东移动,南北航程缩短。

原因:隋朝时,长安、洛阳是我国的政治中心,黄河流域是经济重心。元朝时,政治中心东移,经济重心南移,经济上对南方的依赖性增强。

6、大运河与海运航线

元朝的灭亡

(1)原因:社会贫富差距带来的阶级矛盾日益严重。14世纪中叶,农民起义相继在中原和南方爆发,不久元朝灭亡。

(2)结果:以宫廷贵族为核心的一部分蒙古人退回草原。大批留居内地的蒙古人,以及回回以外的色目人,逐渐与汉族相融合。

辽夏金元的统治

民族 起源地 建立时间 建立者 都城 政治制度 民族关系

辽 契丹 辽河 916年 耶律阿保机 上京 南北面官制 与北宋战和,长期对峙和平

西夏 党项族 陕北 宁夏 1038年 元昊 兴庆 模仿宋制 与北宋战和,向金称臣

金 女真 黑龙江 松花江 1115年 完颜阿骨打 会宁 ↓ 中都 猛安谋克 入主中原:灭辽、北宋,与南宋战和

元 蒙古 漠北蒙古 1260年 忽必烈 大都 驿站制、 行省制、 四等人制 统—全国:灭西辽、西夏、金、南宋

知识

图示

知识图示

返 回

少数民族政权对统一多民族国家发展的贡献

在我国历史上,出现了几个少数民族的政权,区域性的政权如辽、金、蒙、藏等;取得全国政权的如元和清。中国周边的少数民族,一旦夺取了中原,建立新的政权,几乎是同时就和汉民族的文化经济政治融合在一起,中原文明得到了少数民族的认同。少数民族在中国的历史上,作出了杰出贡献,拓展了疆域,促进了边疆的开发;加快了少数民族文化与中原文化的融合,促进了中华文化的发展;推动了各民族之间的交流,促进了民族融合。

家国情怀

3.(P59)问题探究:谈谈你对中国古代少数民族王朝统治者学习、接受中原传统典章制度和统治理念的认识。

提示 原因:(1)落后民族在军事上征服先进民族,政治上统治先进民族,不等于文化上比先进民族先进。在文化上,落后民族必然被先进民族反过来征服,而且是采用被征服的先进民族的那套政治制度来统治国家。在中国,由于历史的原因,自然条件、地理环境的原因,汉族在经济文化发展和人口数量上都居于领先地位,任何一个民族都必须学习先进文化。

(2)上层建筑必须适应经济基础。落后民族在先进经济地区建立政权,进行统治,终归要适应比较发达的经济基础,从而引起本身的改造,为被统治阶级所同化。少数民族采用“汉法”,从根本上说是上层建筑适应经济基础的过程,采用“汉法”的本质就是少数民族的封建化。

(3)人民群众的愿望和要求是社会进步,生活幸福,经济繁荣,文化发达。少数民族入主中原,只有采用“汉法”,才能得人心,才能统治下去。

评价:(1)少数民族采用“汉法”,导致本民族文化流失,被汉族文化代替,从而失去民族特色。(2)总体上说,少数民族采用“汉法”,促进了民族文化的进步,加快了民族融合的步伐,有利于中华民族的发展。

返 回

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进