九年级物理全册 第十六章 电压 电阻 第三节 电阻教案 人教版

文档属性

| 名称 | 九年级物理全册 第十六章 电压 电阻 第三节 电阻教案 人教版 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 49.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2014-09-30 18:13:33 | ||

图片预览

文档简介

第三节 电阻教案

一、教学目标

1、知识与技能

(1)了解影响电阻的大小的因素

(2)理解滑动变阻器的原理,了解其构造,学会使用

2、过程与方法

通过探究滑动变阻器的原理,创造出滑动变阻器这一过程,使学生体验科学探究的魅力

3、情感、态度、价值观

培养学生善于动手动脑的科学素养

二、教学器材

电池组、小灯泡、开关、导线、自制电阻比较装置、铅笔芯、滑动变阻器、自制滑动变阻器模型、“探究卷”及课件。

三、教学过程

(一)、情境创设

(师语)请同学们观察所带来的各式电线,谈谈你们的“发现”并提出你们最感兴趣的问题?

(学生)可能性的发现和提问:(摘选)

1.一般电线内部是金属丝,外部包有一层塑料。

2.为什么普通电线内部的导线多用铜制成,可否采用其他常见金属材料来代替铜。

(师)结合1再联系旧知及实物重新加深学生对导体、绝缘体概念的理解,并指出好的导体和绝缘体都是重要的电工材料。

结合2引思;能用铁或普通不锈钢材料来代替铜吗?从而打开课堂探究之门。

(“情境创设”中注重“从生活走向物理”。)

(二)、探究与发现

1.实验与发现。

目的:探究粗细、长短都相同的铜丝、不锈钢丝的导电情况。

过程:

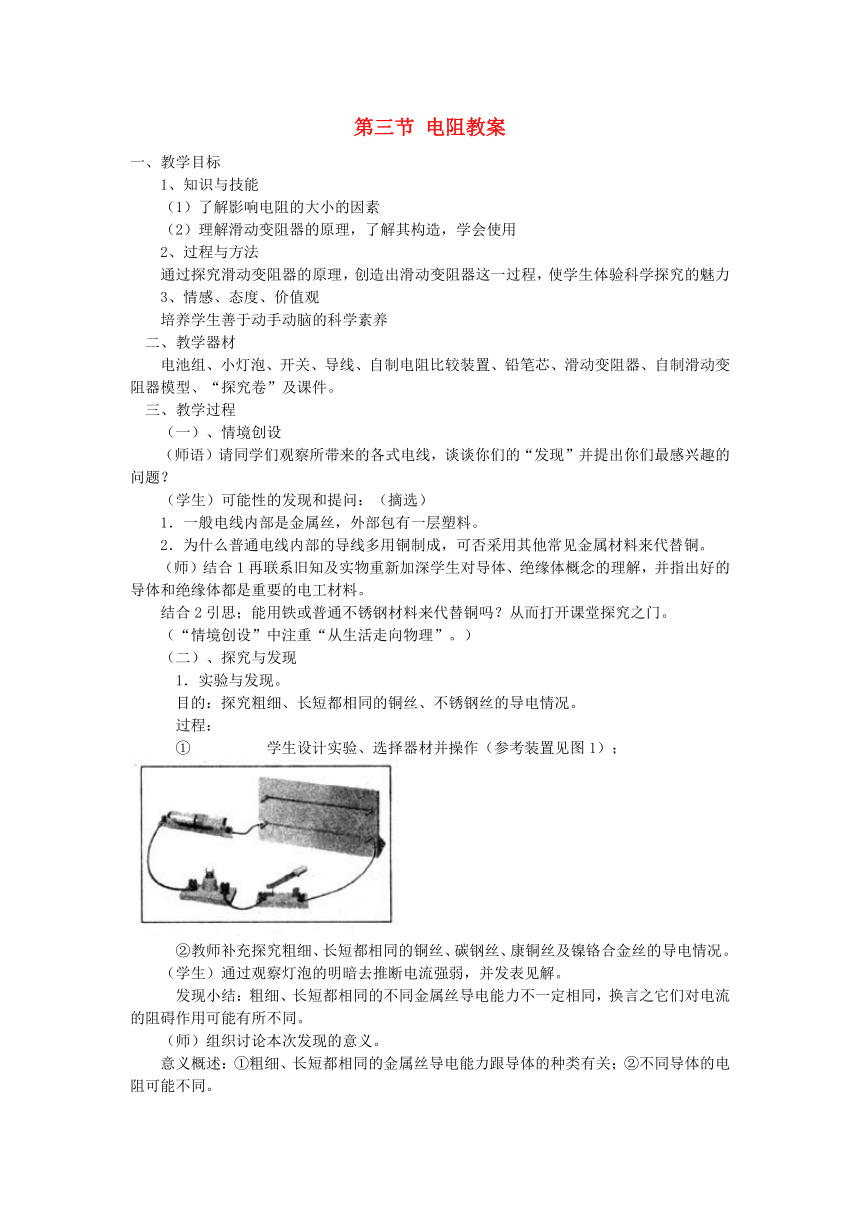

① 学生设计实验、选择器材并操作(参考装置见图1);

②教师补充探究粗细、长短都相同的铜丝、碳钢丝、康铜丝及镍铬合金丝的导电情况。

(学生)通过观察灯泡的明暗去推断电流强弱,并发表见解。

发现小结:粗细、长短都相同的不同金属丝导电能力不一定相同,换言之它们对电流的阻碍作用可能有所不同。

(师)组织讨论本次发现的意义。

意义概述:①粗细、长短都相同的金属丝导电能力跟导体的种类有关;②不同导体的电阻可能不同。

(此步教学的目的是让学生通过观察、比较、分析,确认导体对电流有阻碍作用,并且使学生明确怎样用实验的方法来比较导体电阻的大小。从而初步突破“电阻”这一教学重难点。)

2.研讨与发现。

目的:了解电阻。

过程:组织学生研读“电阻”框,并积极鼓励合作探究和对有效信息进行收集。

(学生)可能性的发现和提问:(摘选)

①电阻表示导体对电流的阻碍作用。符号R,电路图中的符号“ ”,单位:欧姆(Ω);

②对第13页框表中所列的几种导体在一定条件下的阻值数据提出猜想:导体电阻除与材料有关外,是否可能还与导体的长度、横截面积及温度有关。

(此种教学安排的目的有二,一是放手让学生进行知识建构,突破“电阻”这一教学重难点;二是引导学生步入新的探究之门。)

3.实验与发现。

目的:探究导体电阻的大小限它的长度有什么关系?

过程;

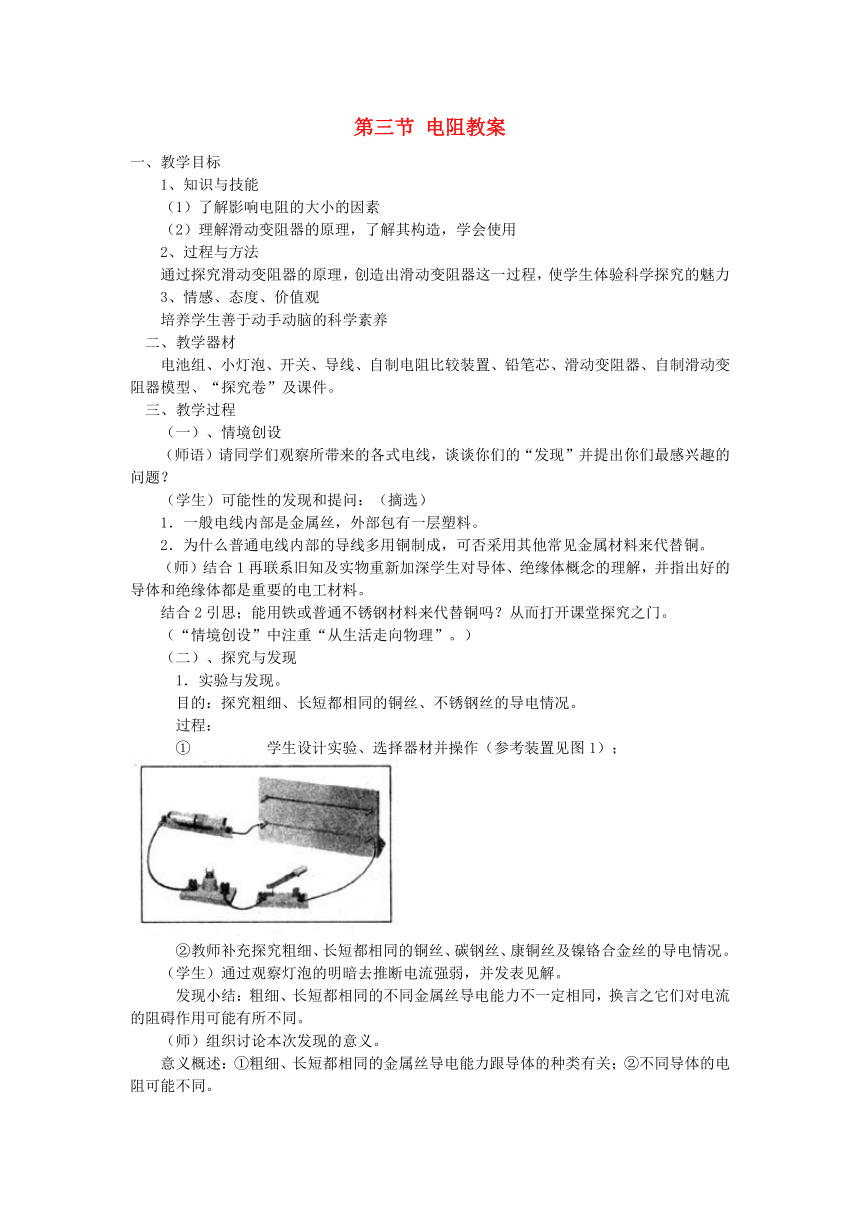

①学生设计实验、选择器材并操作(参考装置见图2);

②观察灯泡亮度的变化。

(学生)发现:导体长度越长则电阻越大。

(师)组织讨论本次发现的意义:

①某段电路中的电阻可以改变,做法之一就是改变导体接入电路中的长度。

②可根据导体的这一特性制作“可变电阻器件”。

(三)、认知与实践

创新课题:设计一种可以改变电路中电阻大小的器件。

设计依据:上述实验的发现。(原则上应由学生给出)

设计选材:师生互动探讨材料选择。

主要材料选择:

1.可选择金属电阻丝,因为它的韧性和可塑性好;

2.为便于使用,又不影响导体电阻,需用绝缘体制作配套的固定装置。

设计过程:师生合作“制作”变阻器模型(见图3)。

1.绕线(目的:减小空间范围)

2.抽头。(目的:取不同阻值)

3.设滑片。(目的:可任取相应阻值)

4.装固定架。(目的:便于操作)

(师)组织学生观察实际的“滑动变阻器”并探究有效接法与变阻情况。

学生讨论得出:

1.接“A、B阻值最大,接C、D阻值几乎为零,且均无法变阻。应接A(B)和C(D);

2.若接A和C(D),则P向A移动阻值减小……

(师)提醒学生注意“滑动变阻器”的最大阻值和允许通过的最大电流值。

操作实践;用变阻器改变灯泡亮度。

注:实验过程由学生完成(略)。

(师语)由于选材和变阻方式不同,变阻器会有很多种类,课后请同学们也试着设计一种变阻器,并了解实际生活中的其他变阻器件的应用。

(师)组织讨论本次创新的意义:

1.学会了设计制作滑动变阻器,并为了解其他变阻设备的原理打下了基础。

2.应用滑动变阻器可(根据需要)改变电路中的电流、电压。

(本环节中重组了教材内容,让学生经历“探究——设计——实践”这一个性化的过程,去主动突玻“变阻器”这一教学重难点,使学生“不仅知其然,而且知所以然。”充分体现了本课的设计理念:即“知识”乃是一种“探究的活动”,并不是绝对的、不变的结论。)

四、小结与延展

师生共同构建多维度课堂小结,并对下一步探究方向做出设想。

附:补充介绍“半导体”的有关知识以开阔学生视野;“超导现象”由学生课后了解。

五、板书设计

一、教学目标

1、知识与技能

(1)了解影响电阻的大小的因素

(2)理解滑动变阻器的原理,了解其构造,学会使用

2、过程与方法

通过探究滑动变阻器的原理,创造出滑动变阻器这一过程,使学生体验科学探究的魅力

3、情感、态度、价值观

培养学生善于动手动脑的科学素养

二、教学器材

电池组、小灯泡、开关、导线、自制电阻比较装置、铅笔芯、滑动变阻器、自制滑动变阻器模型、“探究卷”及课件。

三、教学过程

(一)、情境创设

(师语)请同学们观察所带来的各式电线,谈谈你们的“发现”并提出你们最感兴趣的问题?

(学生)可能性的发现和提问:(摘选)

1.一般电线内部是金属丝,外部包有一层塑料。

2.为什么普通电线内部的导线多用铜制成,可否采用其他常见金属材料来代替铜。

(师)结合1再联系旧知及实物重新加深学生对导体、绝缘体概念的理解,并指出好的导体和绝缘体都是重要的电工材料。

结合2引思;能用铁或普通不锈钢材料来代替铜吗?从而打开课堂探究之门。

(“情境创设”中注重“从生活走向物理”。)

(二)、探究与发现

1.实验与发现。

目的:探究粗细、长短都相同的铜丝、不锈钢丝的导电情况。

过程:

① 学生设计实验、选择器材并操作(参考装置见图1);

②教师补充探究粗细、长短都相同的铜丝、碳钢丝、康铜丝及镍铬合金丝的导电情况。

(学生)通过观察灯泡的明暗去推断电流强弱,并发表见解。

发现小结:粗细、长短都相同的不同金属丝导电能力不一定相同,换言之它们对电流的阻碍作用可能有所不同。

(师)组织讨论本次发现的意义。

意义概述:①粗细、长短都相同的金属丝导电能力跟导体的种类有关;②不同导体的电阻可能不同。

(此步教学的目的是让学生通过观察、比较、分析,确认导体对电流有阻碍作用,并且使学生明确怎样用实验的方法来比较导体电阻的大小。从而初步突破“电阻”这一教学重难点。)

2.研讨与发现。

目的:了解电阻。

过程:组织学生研读“电阻”框,并积极鼓励合作探究和对有效信息进行收集。

(学生)可能性的发现和提问:(摘选)

①电阻表示导体对电流的阻碍作用。符号R,电路图中的符号“ ”,单位:欧姆(Ω);

②对第13页框表中所列的几种导体在一定条件下的阻值数据提出猜想:导体电阻除与材料有关外,是否可能还与导体的长度、横截面积及温度有关。

(此种教学安排的目的有二,一是放手让学生进行知识建构,突破“电阻”这一教学重难点;二是引导学生步入新的探究之门。)

3.实验与发现。

目的:探究导体电阻的大小限它的长度有什么关系?

过程;

①学生设计实验、选择器材并操作(参考装置见图2);

②观察灯泡亮度的变化。

(学生)发现:导体长度越长则电阻越大。

(师)组织讨论本次发现的意义:

①某段电路中的电阻可以改变,做法之一就是改变导体接入电路中的长度。

②可根据导体的这一特性制作“可变电阻器件”。

(三)、认知与实践

创新课题:设计一种可以改变电路中电阻大小的器件。

设计依据:上述实验的发现。(原则上应由学生给出)

设计选材:师生互动探讨材料选择。

主要材料选择:

1.可选择金属电阻丝,因为它的韧性和可塑性好;

2.为便于使用,又不影响导体电阻,需用绝缘体制作配套的固定装置。

设计过程:师生合作“制作”变阻器模型(见图3)。

1.绕线(目的:减小空间范围)

2.抽头。(目的:取不同阻值)

3.设滑片。(目的:可任取相应阻值)

4.装固定架。(目的:便于操作)

(师)组织学生观察实际的“滑动变阻器”并探究有效接法与变阻情况。

学生讨论得出:

1.接“A、B阻值最大,接C、D阻值几乎为零,且均无法变阻。应接A(B)和C(D);

2.若接A和C(D),则P向A移动阻值减小……

(师)提醒学生注意“滑动变阻器”的最大阻值和允许通过的最大电流值。

操作实践;用变阻器改变灯泡亮度。

注:实验过程由学生完成(略)。

(师语)由于选材和变阻方式不同,变阻器会有很多种类,课后请同学们也试着设计一种变阻器,并了解实际生活中的其他变阻器件的应用。

(师)组织讨论本次创新的意义:

1.学会了设计制作滑动变阻器,并为了解其他变阻设备的原理打下了基础。

2.应用滑动变阻器可(根据需要)改变电路中的电流、电压。

(本环节中重组了教材内容,让学生经历“探究——设计——实践”这一个性化的过程,去主动突玻“变阻器”这一教学重难点,使学生“不仅知其然,而且知所以然。”充分体现了本课的设计理念:即“知识”乃是一种“探究的活动”,并不是绝对的、不变的结论。)

四、小结与延展

师生共同构建多维度课堂小结,并对下一步探究方向做出设想。

附:补充介绍“半导体”的有关知识以开阔学生视野;“超导现象”由学生课后了解。

五、板书设计

同课章节目录

- 第十三章 内能

- 第1节 分子热运动

- 第2节 内能

- 第3节 比热容

- 第十四章 内能的利用

- 第1节 热机

- 第2节 热机的效率

- 第3节 能量的转化和守恒

- 第十五章 电流和电路

- 第1节 两种电荷

- 第2节 电流和电路

- 第3节 串联和并联

- 第4节 电流的测量

- 第5节 串、并联电路中电流的规律

- 第十六章 电压 电阻

- 第1节 电压

- 第2节 串、并联电路电压的规律

- 第3节 电阻

- 第4节 变阻器

- 第十七章 欧姆定律

- 第1节 电流与电压和电阻的关系

- 第2节 欧姆定律

- 第3节 电阻的测量

- 第4节 欧姆定律在串、并联电路中的应用

- 第十八章 电功率

- 第1节 电能 电功

- 第2节 电功率

- 第3节 测量小灯泡的电功率

- 第4节 焦耳定律

- 第十九章 生活用电

- 第1节 家庭电路

- 第2节 家庭电路电流过大的原因

- 第3节 安全用电

- 第二十章 电与磁

- 第1节 磁现象 磁场

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁 电磁继电器

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第二十一章 信息的传递

- 第1节 现代顺风耳──电话

- 第2节 电磁波的海洋

- 第3节 广播、电视和移动通信

- 第4节 越来越宽的信息之路

- 第二十二章 能源与可持续发展

- 第1节 能源

- 第2节 核能

- 第3节 太阳能

- 第4节 能源与可持续发展