纲要(上)第8课 三国至隋唐的文化 课件(25张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第8课 三国至隋唐的文化 课件(25张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-20 16:22:23 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第八课

三国至隋唐的文化

课程标准:

认识三国两晋南北朝至隋唐时期思想文化领域的新成就

2024届高考一轮复习·《中外历史纲要(上)》

山西悬空寺

第八课 三国至隋唐的文化

基础巩固:水平1—2学习目标

1.能够了解魏晋至隋唐时期儒学、佛教、道教的发展情况

2.能够利用时间轴和图表,列举魏晋至隋唐文艺、科技方面的相关成就和发展历程

3.读图,能够概括中外文化交流的史实,了解外来文化对中国的深远影响,知道中国文化对周边国家文化发展作出的突出贡献

拓展提高:水平3—4学习目标

1.能够运用相关图文资料,分析三国至隋唐时期文化成就的主要特征

2.结合时代背景,探究这一时期文化繁荣的多方面原因,深刻认识思想文化与政治经济的相互影响

3.认识中国文化在继承、吸收、融合和创新中走向繁荣,领先世界

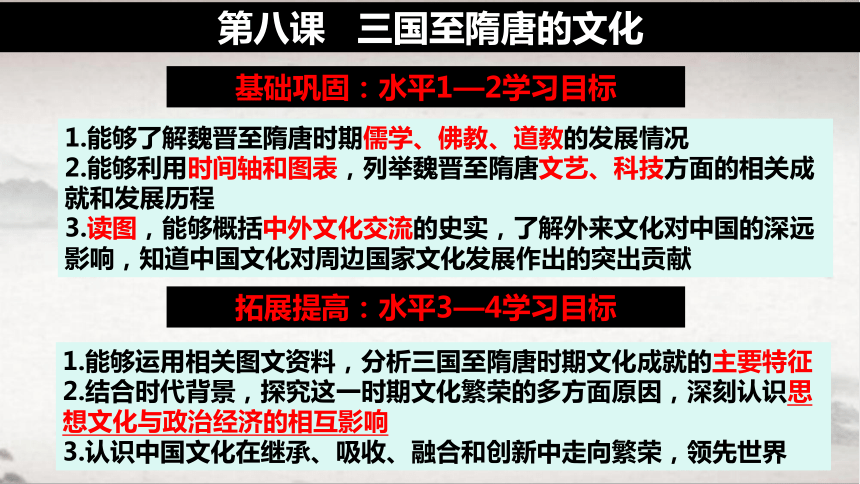

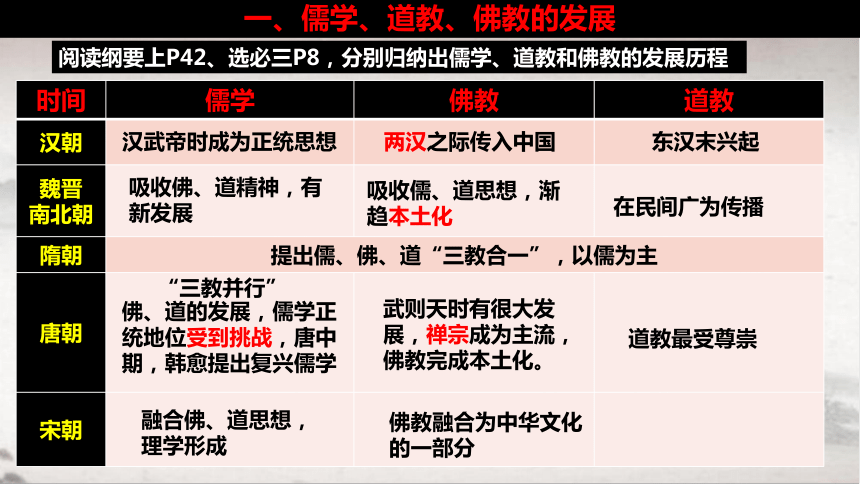

阅读纲要上P42、选必三P8,分别归纳出儒学、道教和佛教的发展历程

时间 儒学 佛教 道教

汉朝

魏晋 南北朝

隋朝 唐朝

宋朝

吸收佛、道精神,有新发展

“三教并行”

提出儒、佛、道“三教合一”,以儒为主

武则天时有很大发展,禅宗成为主流,

佛教完成本土化。

道教最受尊崇

吸收儒、道思想,渐趋本土化

两汉之际传入中国

东汉末兴起

在民间广为传播

佛教融合为中华文化的一部分

佛、道的发展,儒学正统地位受到挑战,唐中期,韩愈提出复兴儒学

融合佛、道思想,理学形成

汉武帝时成为正统思想

一、儒学、道教、佛教的发展

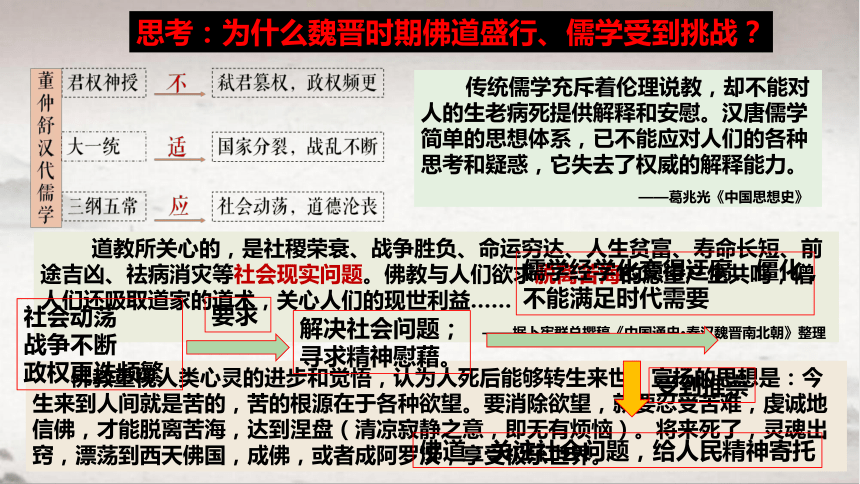

传统儒学充斥着伦理说教,却不能对人的生老病死提供解释和安慰。汉唐儒学简单的思想体系,已不能应对人们的各种思考和疑惑,它失去了权威的解释能力。

——葛兆光《中国思想史》

道教所关心的,是社稷荣衰、战争胜负、命运穷达、人生贫富、寿命长短、前途吉凶、祛病消灾等社会现实问题。佛教与人们欲求脱离苦海的愿望产生共鸣,僧人们还吸取道家的道术,关心人们的现世利益……

——据卜宪群总撰稿《中国通史·秦汉魏晋南北朝》整理

思考:为什么魏晋时期佛道盛行、儒学受到挑战?

佛教重视人类心灵的进步和觉悟,认为人死后能够转生来世。宣扬的思想是:今生来到人间就是苦的,苦的根源在于各种欲望。要消除欲望,就要忍受苦难,虔诚地信佛,才能脱离苦海,达到涅盘(清凉寂静之意,即无有烦恼)。将来死了,灵魂出窍,漂荡到西天佛国,成佛,或者成阿罗汉,享受极乐世界。

社会动荡

战争不断

政权更迭频繁

要求

解决社会问题;

寻求精神慰藉。

儒学经学化变得迂腐、僵化,不能满足时代需要

佛道:关注社会问题,给人民精神寄托

受到推崇

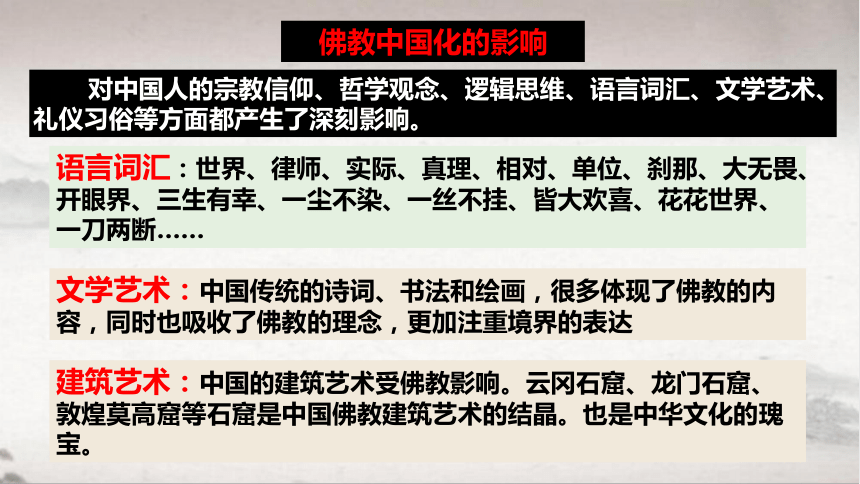

对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻影响。

佛教中国化的影响

语言词汇:世界、律师、实际、真理、相对、单位、刹那、大无畏、开眼界、三生有幸、一尘不染、一丝不挂、皆大欢喜、花花世界、一刀两断……

文学艺术:中国传统的诗词、书法和绘画,很多体现了佛教的内容,同时也吸收了佛教的理念,更加注重境界的表达

建筑艺术:中国的建筑艺术受佛教影响。云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟等石窟是中国佛教建筑艺术的结晶。也是中华文化的瑰宝。

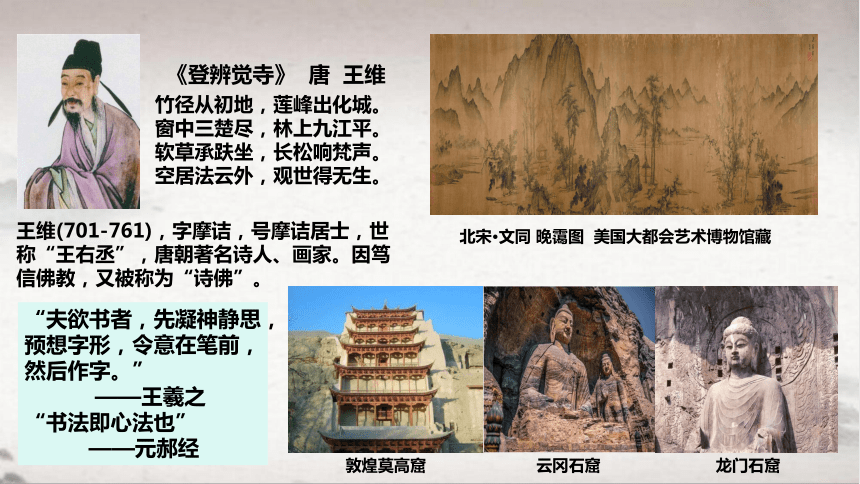

《登辨觉寺》 唐 王维

竹径从初地,莲峰出化城。

窗中三楚尽,林上九江平。

软草承趺坐,长松响梵声。

空居法云外,观世得无生。

王维(701-761),字摩诘,号摩诘居士,世称“王右丞”,唐朝著名诗人、画家。因笃信佛教,又被称为“诗佛”。

北宋·文同 晚霭图 美国大都会艺术博物馆藏

“夫欲书者,先凝神静思,预想字形,令意在笔前,然后作字。”

——王羲之

“书法即心法也”

——元郝经

敦煌莫高窟 云冈石窟 龙门石窟

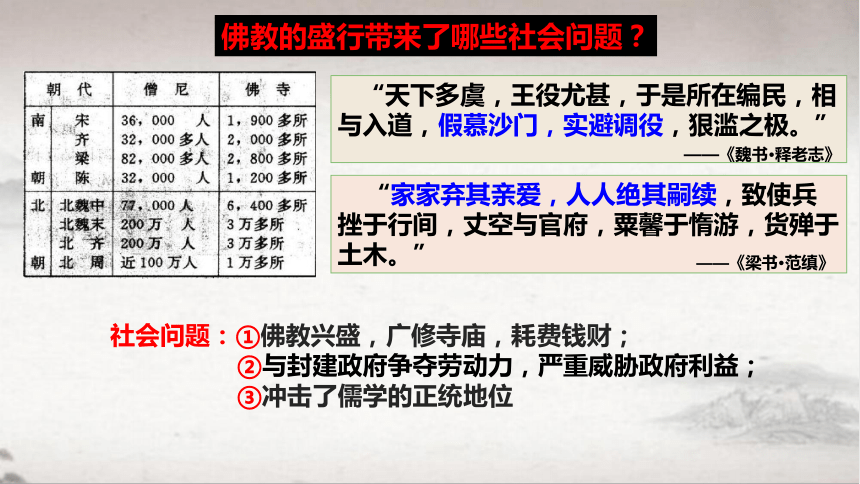

佛教的盛行带来了哪些社会问题?

社会问题:①佛教兴盛,广修寺庙,耗费钱财;

②与封建政府争夺劳动力,严重威胁政府利益;

③冲击了儒学的正统地位

“天下多虞,王役尤甚,于是所在编民,相与入道,假慕沙门,实避调役,狠滥之极。”

——《魏书·释老志》

“家家弃其亲爱,人人绝其嗣续,致使兵挫于行间,丈空与官府,粟馨于惰游,货殚于土木。” ——《梁书·范缜》

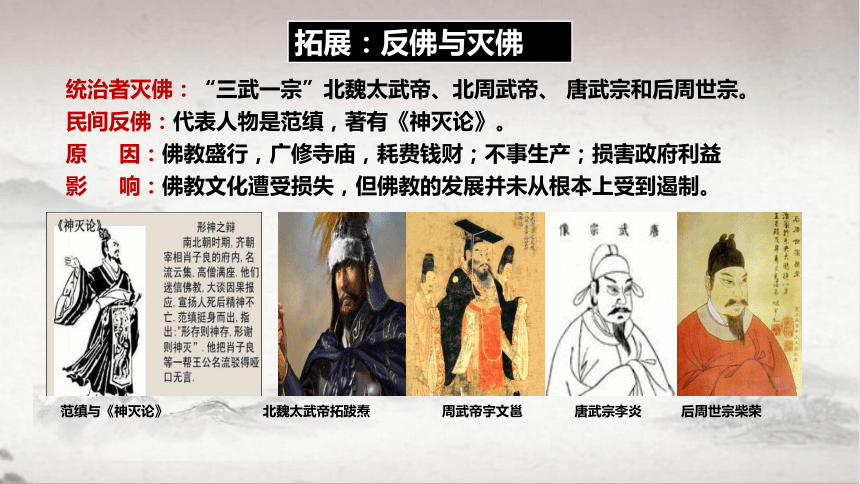

统治者灭佛:“三武一宗”北魏太武帝、北周武帝、 唐武宗和后周世宗。

民间反佛:代表人物是范缜,著有《神灭论》。

原 因:佛教盛行,广修寺庙,耗费钱财;不事生产;损害政府利益

影 响:佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制。

北魏太武帝拓跋焘

周武帝宇文邕

唐武宗李炎

后周世宗柴荣

范缜与《神灭论》

拓展:反佛与灭佛

概念辨析:三教合归儒与三教并行

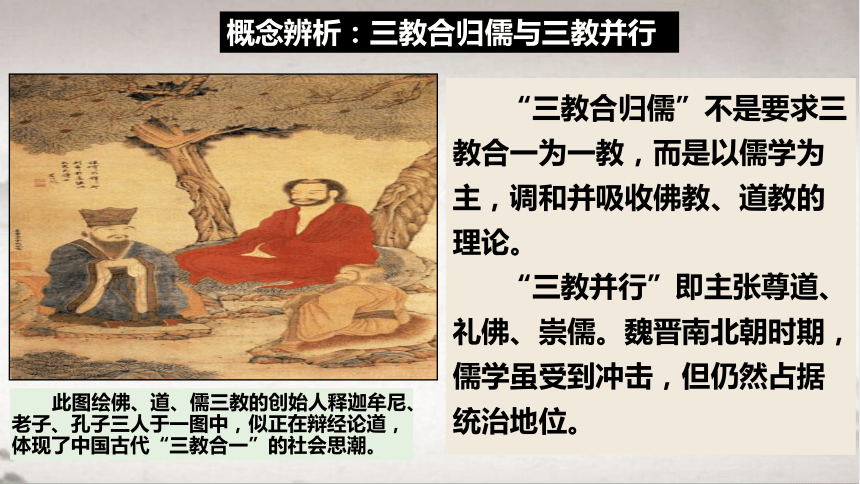

此图绘佛、道、儒三教的创始人释迦牟尼、老子、孔子三人于一图中,似正在辩经论道,体现了中国古代“三教合一”的社会思潮。

“三教合归儒”不是要求三教合一为一教,而是以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。

“三教并行”即主张尊道、礼佛、崇儒。魏晋南北朝时期,儒学虽受到冲击,但仍然占据统治地位。

1、文学

(1)魏晋南北朝

建安

文学

南朝

骈文

南北朝

民歌

田园诗

对酒当歌,人生几何。

譬如朝露,去日苦多。

曹操《短歌行》

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

陶渊明《归田园居》

孙策以天下为三分,众才一旅,项籍用江东之子弟,因利乘便。

庾信《哀江南赋序》

敕勒川,阴山下。天似穹庐,笼盖四野。 天苍苍,野茫茫。风吹草低见牛羊。

《敕勒川》

以曹操父子为代表

人生哀伤与建功立业的气概交织融合

注重韵律与对仗

以陶渊明为代表

逃避现实,探寻个体的理想人格

语言质朴,风格豪迈

二、从三国至隋唐的文学艺术

(2)唐朝

诗歌创作进入黄金时代

盛唐

晚唐

中唐

①开朗奔放、刚健清新,反映了唐朝国力强盛、文化开放

代表:李白、杜甫(诗圣)

②平实浅近,讽喻诗作大量涌现,反映了唐朝社会弊端日益暴露

代表:白居易

③凝重浓郁,反映了唐朝的由盛转衰

代表:杜牧、李商隐

思考:唐诗得以不断兴盛的时代背景?

政治:开放的社会及国家统一。

经济:经济繁荣,国力强盛。

文化:开明的文化政策,科举(以诗取仕)的推动。

民族:各民族、中外之间文化交流加强。

文学:吸收前代文学艺术精华。

思考:唐诗风格为什么差异那么大?

社会存在决定社会意识,社会意识是社会存在的反映。

魏晋南北朝 东汉末年 建安文学 东晋田园诗 南朝骈文 南北朝民歌 唐朝 初唐(四杰) 盛唐

中唐 晚唐 曹操《观沧海》、曹丕《燕歌行》、曹植《洛神赋》

陶渊明《桃花源记》、《归园田居》

庾信《哀江南赋》

《孔雀东南飞》北朝《木兰诗》南朝《西洲曲》

王勃《送杜少府之任蜀州》陈子昂《登幽州台歌》

边塞诗

高适《燕歌行》 岑参《白雪歌送武判官归京》

山水诗

孟浩然《宿建德江》《春晓》 王维《汉江临眺》

“诗仙”

李白 《将进酒》《蜀道难》《梦游天姥吟留别》

“诗圣”

杜甫 “三吏”“三别”

白居易 《琵琶行》《长恨歌》 元稹

杜牧《江南春》 李商隐《无题》

2、艺术

(1)书法

时期 特点 代表

东汉末年

魏晋 南北朝

隋唐时期

书法成为一种艺术(钟繇)。

隶书、草书、行书和楷书等各种书体均已完备。

东晋王羲之,世称“书圣”

博采众长,诸体兼精。

融汇了南朝的秀美和北朝的雄健,创出新风格

颜真卿:颜体,气势雄浑。

柳公权:柳体,骨力遒劲。

并称“颜筋柳骨”。

①秦小篆:圆润纤细,布局均匀,富于图案美;

②汉隶书:平衡对称,整齐安定,雄放洒脱,浑厚深沉。

③行书:晋朝兴起,兼有规矩和放纵,审美与实用结合。王羲之,虚玄灵动,飘逸潇洒。

④草书:笔画简约,勾连不断,线条流畅纵情,审美价值高。隋唐,张旭、怀素,笔势飞动,意绪狂放。

⑤楷书:字形方正、规矩严整,笔画详备,结构形体完整。实用价值高。颜真卿、柳公权。

“天下第一行书”《兰亭序》

“颜筋柳骨”

柳公权《玄秘塔碑》(拓本)

颜真卿《多宝塔感应碑》(拓本)

小篆

隶书

行书

楷书

草书

草圣张旭《肚痛帖》

颠张醉素

(2)绘画

时期 特点 代表

魏晋南北朝 成就斐然。东晋开始出现知名的专职画家 顾恺之提出“以形写神”,代表作《女史箴图》和《洛神赋图》

隋唐 题材广泛,风格多样 唐朝的吴道子被尊为“画圣”

顾恺之·《女史箴图》

顾恺之·《洛神赋图》

“以形写神”:追求外在形象兼内在精神本质的刻画

吴道子《送子天王图》(局部)

吴道子(约686—760),改革传统的线描,用圆润丰腴、粗细变化的线条,将晕染法的立体效果融入传统线描法,又颇有动感,产生了“天衣飞扬,满壁风动”的效果,被誉为“吴带当风”,后人称之为“画圣”,是盛唐画风的代表人物。

(3)雕塑(三大石窟)

①背景:魏晋至隋唐时期,佛教广泛传播而修造的石窟寺很多.

②代表:山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟(千佛洞)

山西大同云冈石窟

深受印度佛教艺术的影响 ,佛像高鼻深目神情凝重,表现出西域人的特征。

河南洛阳龙门石窟

佛像温和慈祥,衣纹飘动流畅,

更多体现了中原文化的风采。

甘肃敦煌莫高窟

(4)舞蹈

隋唐时期的乐舞受西域和周边邻国的影响,风格多样,具有壮阔欢腾的盛世特色。

唐玄宗《霓裳羽衣舞》

敦煌壁画中的胡旋舞

唐代乐舞

胡旋舞是来自西域游牧民族的一种舞蹈。。

阅读课本48页科技,根据表格,梳理汉至隋唐科技的发展状况

领域 时期 主要成就

数学 南朝

农学 北朝

地理 西晋

建筑 隋朝

印刷术 唐朝

火药

天文学

医药学

祖冲之精确地计算出圆周率是在3.1415926和3.1415927之间

贾思勰《齐民要术》中国现存最早的一部完整的农书

裴秀绘制《禹贡地域图》,并提出绘制地图的方法

李春设计建造赵州桥,是现存世界上最古老的石拱桥

雕版印刷的佛经、日历和书籍

僧一行世界上最早用科学的方法实测地球子午线长度

唐中期书籍中记载了火药配方;唐末开始用于战争

孙思邈《千金方》

《唐本草》世界上最早由国家颁行的药典

三、三国至隋唐时期的科技发展

思考:根据课本,探究中国古代科技的特点

【学思之窗】p45

舍本逐末,贤者所非,日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙而不录。 ——《齐民要术·序》

张骞通西域,至唐代时中西交流有了较大规模,中国科技传到了西方,对阿拉伯帝国(当时西方科技最发达的地方)科技的发展产生了重要作用。在阿拉伯的数学、医学、炼丹、天文学著作中,清楚地显示出受了中国的影响,但是反过来,中国科技吸收外来的的东西要少得多。例如,据阿拉伯史籍可知,盖伦的著作由一位中国医生带回中国,可在中国史籍中根本没有盖伦著作传入的影子,可见它在中国根本没有引起注意和发挥影响。 ——王烔华等《中国传统文化十二讲》

①重农抑商思想主导下,主要服务于农业经济,集中在农学、天文历法及医学等方面,实用性强,忽视理论研究;

②研究方法:

主要为典籍整理和经验总结,缺少实验创新;

③对外影响巨大,但对外来的东西吸收较少。

1、以佛教为载体的中外文化交流

①从东汉到北朝,陆续有中亚、天竺(印度)的高僧来华,将大批佛经翻译成汉文。

②东晋的法显从长安出发,经西域至天竺,收集了大批梵文经典。

③唐朝的高僧玄奘,在贞观初年西行前往天竺取经。成为公认的佛学大师。

④伴随佛教东传,异域文化也传入中国,在很多方面对中国产生了深远影响。

(1)佛教传入(中印交流)

(2)佛教外传(唐与日本、新罗)

①唐朝高僧鉴真6次东渡,历尽艰险最终到达日本,传授佛法;

②日本、新罗等国常常派学问僧来长安求法,日本的空海就是很有名的一位高僧。他回国时携带了许多佛经和诗文集

法显

玄奘

空海

鉴真

四、三国至隋唐时期的中外文化交流

2、其他文化交流

(1)唐都城长安聚集了许多国家和地区的使节、商人、侨民,成为当时的国际大都会。

(2)新罗、日本向唐朝派遣了许多使节和留学生,两国文化都受到唐朝的巨大影响。

(3)唐朝后期,不少西亚商人在广州、泉州等港口城市定居。

唐朝对周边国家尤其是东亚地区产生巨大影响,东亚诸国形成以中国文化为轴心的“东亚文化圈”,汉字、儒学、中国化佛教、中国式典章制度是东亚文化圈的基本特征。

唐朝对外主要交通路线示意图

【知识链接】唐代的对外交往

1、唐朝的交通(选必二P67)

唐朝驿道有近2.5万千米,以长安为中心向各方辐射。

2、丝绸之路

(1)唐中期以后,受割据战乱等因素影响,加上东西方海陆联系日益活跃,陆上丝绸之路在东西方交通中的重要性渐趋下降。(选必三P50)

(2)唐宋以后,海上贸易兴盛,商船从东南沿海各港口出发,近达南洋各地,远达波斯湾、阿拉伯海和红海沿岸地区。中国出口商品,除丝绸外,还有瓷器、纸张、茶叶等。(选必二P37)

(3)丝绸之路沿线保存下来的著名佛教石窟,融汇东西艺术风格,是人类文化史上的瑰宝。继佛教之后,祆教、摩尼教、犹太教、伊斯兰教和基督教陆续传到中国。中亚和西亚的杂技、魔术、音乐、舞蹈在汉唐王朝广受欢迎。中医药知识也随着炼丹术传到阿拉伯地区。(选必三P53)

3、文化交流(唐对周边文化的影响)

(1)唐朝与大食国的接触,使包括造纸术在内的中国技术传到了阿拉伯地区。隋唐与外国之间的海路交流活跃。日本向唐朝派遣唐使近20次,每次都有留学生、学问僧随船而来,人数少者近百人,多者有650余人,将唐朝文化带到日本。(选必一P64)

(2)隋唐以后,朝鲜、日本等国的各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。(选必三P10)

(3)日本学习、改进中国的饮茶方法,形成独具特色的茶道。唐朝服装传入日本后,被改造为“和服”。唐人的打马球、角抵、围棋等体育活动,先后传入日本。中国传统节日春节、清明节、端午节、中秋节等也传入周边地区。(选必三P11)

(4)古代朝鲜、日本和越南的社会制度大多来自唐朝。朝鲜的政治制度基本模仿中国。7世纪,日本实行大化改新,所推行的中央集权制、土地制度和赋税制度,都以唐制为蓝本。越南的教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国的基本一样。东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等方面,也深受唐文化影响。(选必三P11)

(5)8世纪以后,中国的造纸术逐渐传人中亚、西亚及欧洲。纸的出现,对当时欧洲的教育、政治及商业等活动的发展,起了重要作用。(选必三P12)

【知识拓展】唐朝文化特点

(1)全面繁荣:隋唐文化在科技、宗教和哲学、史学、教育、文学、艺术方面全面繁荣。

(2)兼收并蓄:统治阶级开明、兼容的文化政策、创造了有利于文化的发展氛围。内外交通发达、国内各族交往密切,在文化上互相交流、融合,为中华文化增强了刚劲、豪爽、热烈、活泼的多民族色彩。中国与亚洲、欧洲以至非洲都有频繁往来。文化上得以吸收外来优秀成分,比较突出表现在宗教和艺术方面。

(3)世界领先:隋唐时期已有了雕版印刷和火药,僧一行开始用科学方法实测地球子午线长度。《唐本草》、赵州桥等都处于世界领先地位。

(4)影响深远:隋唐文化是中国封建社会文化的高峰,也是当时世界文化的高峰,对中国文化的发展和世界文明史都产生了重要影响。

【知识拓展】三国至隋唐时期中外文化交流的特点

①中外文化交流空间范围广;②中外文化交流内容广泛;③佛教在中外文化交流中占有特殊地位;④中外交流是双向交流;⑤中国是东西方文化交流的桥梁。

⑥以外国学习中国为主,文化交流的途径由陆路转为了海路。

第八课

三国至隋唐的文化

课程标准:

认识三国两晋南北朝至隋唐时期思想文化领域的新成就

2024届高考一轮复习·《中外历史纲要(上)》

山西悬空寺

第八课 三国至隋唐的文化

基础巩固:水平1—2学习目标

1.能够了解魏晋至隋唐时期儒学、佛教、道教的发展情况

2.能够利用时间轴和图表,列举魏晋至隋唐文艺、科技方面的相关成就和发展历程

3.读图,能够概括中外文化交流的史实,了解外来文化对中国的深远影响,知道中国文化对周边国家文化发展作出的突出贡献

拓展提高:水平3—4学习目标

1.能够运用相关图文资料,分析三国至隋唐时期文化成就的主要特征

2.结合时代背景,探究这一时期文化繁荣的多方面原因,深刻认识思想文化与政治经济的相互影响

3.认识中国文化在继承、吸收、融合和创新中走向繁荣,领先世界

阅读纲要上P42、选必三P8,分别归纳出儒学、道教和佛教的发展历程

时间 儒学 佛教 道教

汉朝

魏晋 南北朝

隋朝 唐朝

宋朝

吸收佛、道精神,有新发展

“三教并行”

提出儒、佛、道“三教合一”,以儒为主

武则天时有很大发展,禅宗成为主流,

佛教完成本土化。

道教最受尊崇

吸收儒、道思想,渐趋本土化

两汉之际传入中国

东汉末兴起

在民间广为传播

佛教融合为中华文化的一部分

佛、道的发展,儒学正统地位受到挑战,唐中期,韩愈提出复兴儒学

融合佛、道思想,理学形成

汉武帝时成为正统思想

一、儒学、道教、佛教的发展

传统儒学充斥着伦理说教,却不能对人的生老病死提供解释和安慰。汉唐儒学简单的思想体系,已不能应对人们的各种思考和疑惑,它失去了权威的解释能力。

——葛兆光《中国思想史》

道教所关心的,是社稷荣衰、战争胜负、命运穷达、人生贫富、寿命长短、前途吉凶、祛病消灾等社会现实问题。佛教与人们欲求脱离苦海的愿望产生共鸣,僧人们还吸取道家的道术,关心人们的现世利益……

——据卜宪群总撰稿《中国通史·秦汉魏晋南北朝》整理

思考:为什么魏晋时期佛道盛行、儒学受到挑战?

佛教重视人类心灵的进步和觉悟,认为人死后能够转生来世。宣扬的思想是:今生来到人间就是苦的,苦的根源在于各种欲望。要消除欲望,就要忍受苦难,虔诚地信佛,才能脱离苦海,达到涅盘(清凉寂静之意,即无有烦恼)。将来死了,灵魂出窍,漂荡到西天佛国,成佛,或者成阿罗汉,享受极乐世界。

社会动荡

战争不断

政权更迭频繁

要求

解决社会问题;

寻求精神慰藉。

儒学经学化变得迂腐、僵化,不能满足时代需要

佛道:关注社会问题,给人民精神寄托

受到推崇

对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻影响。

佛教中国化的影响

语言词汇:世界、律师、实际、真理、相对、单位、刹那、大无畏、开眼界、三生有幸、一尘不染、一丝不挂、皆大欢喜、花花世界、一刀两断……

文学艺术:中国传统的诗词、书法和绘画,很多体现了佛教的内容,同时也吸收了佛教的理念,更加注重境界的表达

建筑艺术:中国的建筑艺术受佛教影响。云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟等石窟是中国佛教建筑艺术的结晶。也是中华文化的瑰宝。

《登辨觉寺》 唐 王维

竹径从初地,莲峰出化城。

窗中三楚尽,林上九江平。

软草承趺坐,长松响梵声。

空居法云外,观世得无生。

王维(701-761),字摩诘,号摩诘居士,世称“王右丞”,唐朝著名诗人、画家。因笃信佛教,又被称为“诗佛”。

北宋·文同 晚霭图 美国大都会艺术博物馆藏

“夫欲书者,先凝神静思,预想字形,令意在笔前,然后作字。”

——王羲之

“书法即心法也”

——元郝经

敦煌莫高窟 云冈石窟 龙门石窟

佛教的盛行带来了哪些社会问题?

社会问题:①佛教兴盛,广修寺庙,耗费钱财;

②与封建政府争夺劳动力,严重威胁政府利益;

③冲击了儒学的正统地位

“天下多虞,王役尤甚,于是所在编民,相与入道,假慕沙门,实避调役,狠滥之极。”

——《魏书·释老志》

“家家弃其亲爱,人人绝其嗣续,致使兵挫于行间,丈空与官府,粟馨于惰游,货殚于土木。” ——《梁书·范缜》

统治者灭佛:“三武一宗”北魏太武帝、北周武帝、 唐武宗和后周世宗。

民间反佛:代表人物是范缜,著有《神灭论》。

原 因:佛教盛行,广修寺庙,耗费钱财;不事生产;损害政府利益

影 响:佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制。

北魏太武帝拓跋焘

周武帝宇文邕

唐武宗李炎

后周世宗柴荣

范缜与《神灭论》

拓展:反佛与灭佛

概念辨析:三教合归儒与三教并行

此图绘佛、道、儒三教的创始人释迦牟尼、老子、孔子三人于一图中,似正在辩经论道,体现了中国古代“三教合一”的社会思潮。

“三教合归儒”不是要求三教合一为一教,而是以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。

“三教并行”即主张尊道、礼佛、崇儒。魏晋南北朝时期,儒学虽受到冲击,但仍然占据统治地位。

1、文学

(1)魏晋南北朝

建安

文学

南朝

骈文

南北朝

民歌

田园诗

对酒当歌,人生几何。

譬如朝露,去日苦多。

曹操《短歌行》

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

陶渊明《归田园居》

孙策以天下为三分,众才一旅,项籍用江东之子弟,因利乘便。

庾信《哀江南赋序》

敕勒川,阴山下。天似穹庐,笼盖四野。 天苍苍,野茫茫。风吹草低见牛羊。

《敕勒川》

以曹操父子为代表

人生哀伤与建功立业的气概交织融合

注重韵律与对仗

以陶渊明为代表

逃避现实,探寻个体的理想人格

语言质朴,风格豪迈

二、从三国至隋唐的文学艺术

(2)唐朝

诗歌创作进入黄金时代

盛唐

晚唐

中唐

①开朗奔放、刚健清新,反映了唐朝国力强盛、文化开放

代表:李白、杜甫(诗圣)

②平实浅近,讽喻诗作大量涌现,反映了唐朝社会弊端日益暴露

代表:白居易

③凝重浓郁,反映了唐朝的由盛转衰

代表:杜牧、李商隐

思考:唐诗得以不断兴盛的时代背景?

政治:开放的社会及国家统一。

经济:经济繁荣,国力强盛。

文化:开明的文化政策,科举(以诗取仕)的推动。

民族:各民族、中外之间文化交流加强。

文学:吸收前代文学艺术精华。

思考:唐诗风格为什么差异那么大?

社会存在决定社会意识,社会意识是社会存在的反映。

魏晋南北朝 东汉末年 建安文学 东晋田园诗 南朝骈文 南北朝民歌 唐朝 初唐(四杰) 盛唐

中唐 晚唐 曹操《观沧海》、曹丕《燕歌行》、曹植《洛神赋》

陶渊明《桃花源记》、《归园田居》

庾信《哀江南赋》

《孔雀东南飞》北朝《木兰诗》南朝《西洲曲》

王勃《送杜少府之任蜀州》陈子昂《登幽州台歌》

边塞诗

高适《燕歌行》 岑参《白雪歌送武判官归京》

山水诗

孟浩然《宿建德江》《春晓》 王维《汉江临眺》

“诗仙”

李白 《将进酒》《蜀道难》《梦游天姥吟留别》

“诗圣”

杜甫 “三吏”“三别”

白居易 《琵琶行》《长恨歌》 元稹

杜牧《江南春》 李商隐《无题》

2、艺术

(1)书法

时期 特点 代表

东汉末年

魏晋 南北朝

隋唐时期

书法成为一种艺术(钟繇)。

隶书、草书、行书和楷书等各种书体均已完备。

东晋王羲之,世称“书圣”

博采众长,诸体兼精。

融汇了南朝的秀美和北朝的雄健,创出新风格

颜真卿:颜体,气势雄浑。

柳公权:柳体,骨力遒劲。

并称“颜筋柳骨”。

①秦小篆:圆润纤细,布局均匀,富于图案美;

②汉隶书:平衡对称,整齐安定,雄放洒脱,浑厚深沉。

③行书:晋朝兴起,兼有规矩和放纵,审美与实用结合。王羲之,虚玄灵动,飘逸潇洒。

④草书:笔画简约,勾连不断,线条流畅纵情,审美价值高。隋唐,张旭、怀素,笔势飞动,意绪狂放。

⑤楷书:字形方正、规矩严整,笔画详备,结构形体完整。实用价值高。颜真卿、柳公权。

“天下第一行书”《兰亭序》

“颜筋柳骨”

柳公权《玄秘塔碑》(拓本)

颜真卿《多宝塔感应碑》(拓本)

小篆

隶书

行书

楷书

草书

草圣张旭《肚痛帖》

颠张醉素

(2)绘画

时期 特点 代表

魏晋南北朝 成就斐然。东晋开始出现知名的专职画家 顾恺之提出“以形写神”,代表作《女史箴图》和《洛神赋图》

隋唐 题材广泛,风格多样 唐朝的吴道子被尊为“画圣”

顾恺之·《女史箴图》

顾恺之·《洛神赋图》

“以形写神”:追求外在形象兼内在精神本质的刻画

吴道子《送子天王图》(局部)

吴道子(约686—760),改革传统的线描,用圆润丰腴、粗细变化的线条,将晕染法的立体效果融入传统线描法,又颇有动感,产生了“天衣飞扬,满壁风动”的效果,被誉为“吴带当风”,后人称之为“画圣”,是盛唐画风的代表人物。

(3)雕塑(三大石窟)

①背景:魏晋至隋唐时期,佛教广泛传播而修造的石窟寺很多.

②代表:山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟(千佛洞)

山西大同云冈石窟

深受印度佛教艺术的影响 ,佛像高鼻深目神情凝重,表现出西域人的特征。

河南洛阳龙门石窟

佛像温和慈祥,衣纹飘动流畅,

更多体现了中原文化的风采。

甘肃敦煌莫高窟

(4)舞蹈

隋唐时期的乐舞受西域和周边邻国的影响,风格多样,具有壮阔欢腾的盛世特色。

唐玄宗《霓裳羽衣舞》

敦煌壁画中的胡旋舞

唐代乐舞

胡旋舞是来自西域游牧民族的一种舞蹈。。

阅读课本48页科技,根据表格,梳理汉至隋唐科技的发展状况

领域 时期 主要成就

数学 南朝

农学 北朝

地理 西晋

建筑 隋朝

印刷术 唐朝

火药

天文学

医药学

祖冲之精确地计算出圆周率是在3.1415926和3.1415927之间

贾思勰《齐民要术》中国现存最早的一部完整的农书

裴秀绘制《禹贡地域图》,并提出绘制地图的方法

李春设计建造赵州桥,是现存世界上最古老的石拱桥

雕版印刷的佛经、日历和书籍

僧一行世界上最早用科学的方法实测地球子午线长度

唐中期书籍中记载了火药配方;唐末开始用于战争

孙思邈《千金方》

《唐本草》世界上最早由国家颁行的药典

三、三国至隋唐时期的科技发展

思考:根据课本,探究中国古代科技的特点

【学思之窗】p45

舍本逐末,贤者所非,日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙而不录。 ——《齐民要术·序》

张骞通西域,至唐代时中西交流有了较大规模,中国科技传到了西方,对阿拉伯帝国(当时西方科技最发达的地方)科技的发展产生了重要作用。在阿拉伯的数学、医学、炼丹、天文学著作中,清楚地显示出受了中国的影响,但是反过来,中国科技吸收外来的的东西要少得多。例如,据阿拉伯史籍可知,盖伦的著作由一位中国医生带回中国,可在中国史籍中根本没有盖伦著作传入的影子,可见它在中国根本没有引起注意和发挥影响。 ——王烔华等《中国传统文化十二讲》

①重农抑商思想主导下,主要服务于农业经济,集中在农学、天文历法及医学等方面,实用性强,忽视理论研究;

②研究方法:

主要为典籍整理和经验总结,缺少实验创新;

③对外影响巨大,但对外来的东西吸收较少。

1、以佛教为载体的中外文化交流

①从东汉到北朝,陆续有中亚、天竺(印度)的高僧来华,将大批佛经翻译成汉文。

②东晋的法显从长安出发,经西域至天竺,收集了大批梵文经典。

③唐朝的高僧玄奘,在贞观初年西行前往天竺取经。成为公认的佛学大师。

④伴随佛教东传,异域文化也传入中国,在很多方面对中国产生了深远影响。

(1)佛教传入(中印交流)

(2)佛教外传(唐与日本、新罗)

①唐朝高僧鉴真6次东渡,历尽艰险最终到达日本,传授佛法;

②日本、新罗等国常常派学问僧来长安求法,日本的空海就是很有名的一位高僧。他回国时携带了许多佛经和诗文集

法显

玄奘

空海

鉴真

四、三国至隋唐时期的中外文化交流

2、其他文化交流

(1)唐都城长安聚集了许多国家和地区的使节、商人、侨民,成为当时的国际大都会。

(2)新罗、日本向唐朝派遣了许多使节和留学生,两国文化都受到唐朝的巨大影响。

(3)唐朝后期,不少西亚商人在广州、泉州等港口城市定居。

唐朝对周边国家尤其是东亚地区产生巨大影响,东亚诸国形成以中国文化为轴心的“东亚文化圈”,汉字、儒学、中国化佛教、中国式典章制度是东亚文化圈的基本特征。

唐朝对外主要交通路线示意图

【知识链接】唐代的对外交往

1、唐朝的交通(选必二P67)

唐朝驿道有近2.5万千米,以长安为中心向各方辐射。

2、丝绸之路

(1)唐中期以后,受割据战乱等因素影响,加上东西方海陆联系日益活跃,陆上丝绸之路在东西方交通中的重要性渐趋下降。(选必三P50)

(2)唐宋以后,海上贸易兴盛,商船从东南沿海各港口出发,近达南洋各地,远达波斯湾、阿拉伯海和红海沿岸地区。中国出口商品,除丝绸外,还有瓷器、纸张、茶叶等。(选必二P37)

(3)丝绸之路沿线保存下来的著名佛教石窟,融汇东西艺术风格,是人类文化史上的瑰宝。继佛教之后,祆教、摩尼教、犹太教、伊斯兰教和基督教陆续传到中国。中亚和西亚的杂技、魔术、音乐、舞蹈在汉唐王朝广受欢迎。中医药知识也随着炼丹术传到阿拉伯地区。(选必三P53)

3、文化交流(唐对周边文化的影响)

(1)唐朝与大食国的接触,使包括造纸术在内的中国技术传到了阿拉伯地区。隋唐与外国之间的海路交流活跃。日本向唐朝派遣唐使近20次,每次都有留学生、学问僧随船而来,人数少者近百人,多者有650余人,将唐朝文化带到日本。(选必一P64)

(2)隋唐以后,朝鲜、日本等国的各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。(选必三P10)

(3)日本学习、改进中国的饮茶方法,形成独具特色的茶道。唐朝服装传入日本后,被改造为“和服”。唐人的打马球、角抵、围棋等体育活动,先后传入日本。中国传统节日春节、清明节、端午节、中秋节等也传入周边地区。(选必三P11)

(4)古代朝鲜、日本和越南的社会制度大多来自唐朝。朝鲜的政治制度基本模仿中国。7世纪,日本实行大化改新,所推行的中央集权制、土地制度和赋税制度,都以唐制为蓝本。越南的教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国的基本一样。东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等方面,也深受唐文化影响。(选必三P11)

(5)8世纪以后,中国的造纸术逐渐传人中亚、西亚及欧洲。纸的出现,对当时欧洲的教育、政治及商业等活动的发展,起了重要作用。(选必三P12)

【知识拓展】唐朝文化特点

(1)全面繁荣:隋唐文化在科技、宗教和哲学、史学、教育、文学、艺术方面全面繁荣。

(2)兼收并蓄:统治阶级开明、兼容的文化政策、创造了有利于文化的发展氛围。内外交通发达、国内各族交往密切,在文化上互相交流、融合,为中华文化增强了刚劲、豪爽、热烈、活泼的多民族色彩。中国与亚洲、欧洲以至非洲都有频繁往来。文化上得以吸收外来优秀成分,比较突出表现在宗教和艺术方面。

(3)世界领先:隋唐时期已有了雕版印刷和火药,僧一行开始用科学方法实测地球子午线长度。《唐本草》、赵州桥等都处于世界领先地位。

(4)影响深远:隋唐文化是中国封建社会文化的高峰,也是当时世界文化的高峰,对中国文化的发展和世界文明史都产生了重要影响。

【知识拓展】三国至隋唐时期中外文化交流的特点

①中外文化交流空间范围广;②中外文化交流内容广泛;③佛教在中外文化交流中占有特殊地位;④中外交流是双向交流;⑤中国是东西方文化交流的桥梁。

⑥以外国学习中国为主,文化交流的途径由陆路转为了海路。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进