山东省菏泽市鄄城县第一高级中学校2022-2023学年高二下学期5月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省菏泽市鄄城县第一高级中学校2022-2023学年高二下学期5月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-20 19:50:32 | ||

图片预览

文档简介

鄄城县第一高级中学校2022-2023学年高二下学期5月月考

历史试题

一、选择题(本题共25小题,每小题3分,共75分)

1.春秋战国时期,思想家们突破了西周“以天为宗”的观念,无论是孔子的“复礼”还是韩非子的“法治”,都把视线从天上转到了人世,对人、事、社会和自然进行广泛的探索。这反映出当时思想家( )

A.政治构想都具有创新的性质 B.已经冲破封建迷信的束缚

C.完成了新的社会秩序的建构 D.关注重点由天命转向现实世界

2.汉高祖时,叔孙通因“定礼仪,则文学彬彬稍进,《诗》《书》往往间出”而拜为太常。至汉文帝时,置《诗》《书》《礼》三经博士。景帝朝当仍之。这表明汉初( )

A.统治思想发生了根本转变 B.儒学逐渐得到官方重视

C.文景之治得益于思想包容 D.黄老之学占据主流地位

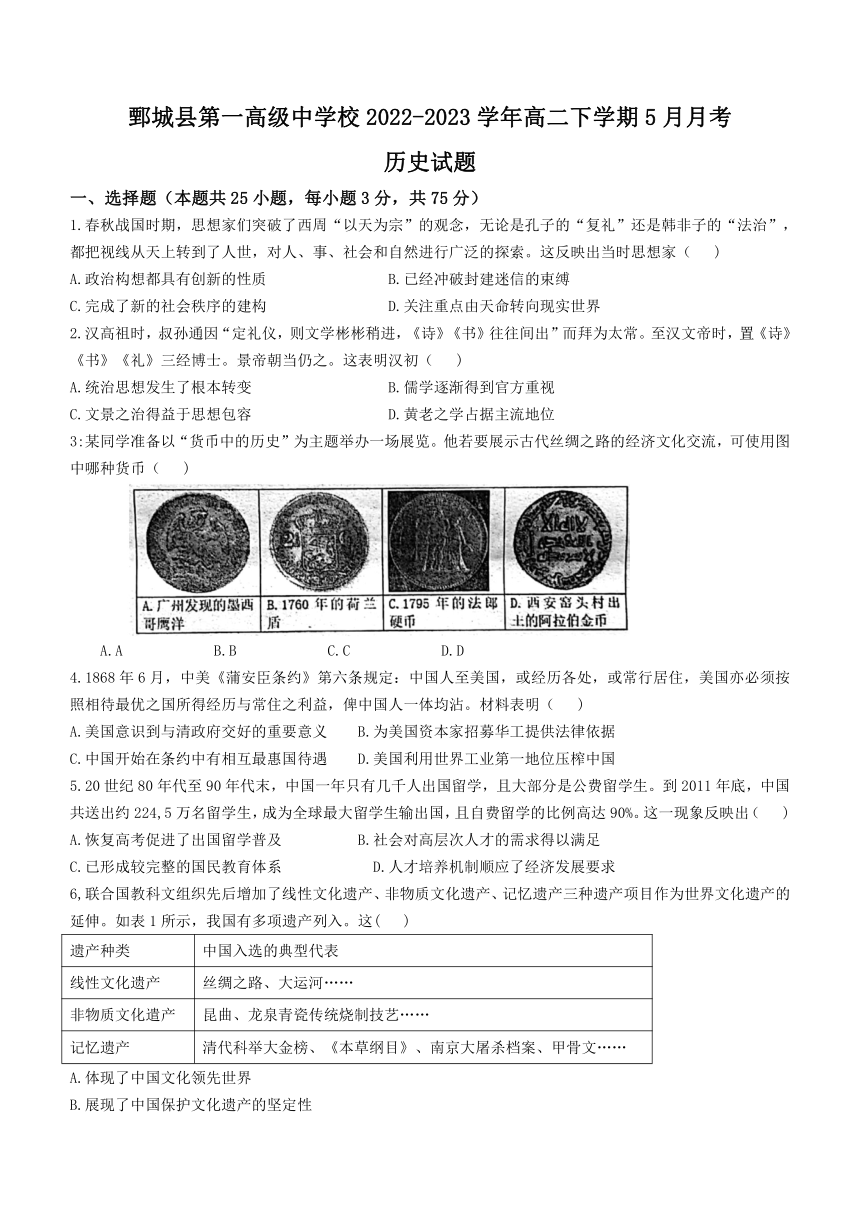

3:某同学准备以“货币中的历史”为主题举办一场展览。他若要展示古代丝绸之路的经济文化交流,可使用图中哪种货币( )

A.A B.B C.C D.D

4.1868年6月,中美《蒲安臣条约》第六条规定:中国人至美国,或经历各处,或常行居住,美国亦必须按照相待最优之国所得经历与常住之利益,俾中国人一体均沾。材料表明( )

A.美国意识到与清政府交好的重要意义 B.为美国资本家招募华工提供法律依据

C.中国开始在条约中有相互最惠国待遇 D.美国利用世界工业第一地位压榨中国

5.20世纪80年代至90年代末,中国一年只有几千人出国留学,且大部分是公费留学生。到2011年底,中国共送出约224,5万名留学生,成为全球最大留学生输出国,且自费留学的比例高达90%。这一现象反映出( )

A.恢复高考促进了出国留学普及 B.社会对高层次人才的需求得以满足

C.已形成较完整的国民教育体系 D.人才培养机制顺应了经济发展要求

6,联合国教科文组织先后增加了线性文化遗产、非物质文化遗产、记忆遗产三种遗产项目作为世界文化遗产的延伸。如表1所示,我国有多项遗产列入。这( )

遗产种类 中国入选的典型代表

线性文化遗产 丝绸之路、大运河……

非物质文化遣产 昆曲、龙泉青瓷传统烧制技艺……

记忆遗产 清代科举大金榜、《本草纲目》、南京大屠杀档案、甲骨文……

A.体现了中国文化领先世界

B.展现了中国保护文化遗产的坚定性

C.体现了文化遗产的真实性

D.维护了文化遗产的民族性与多样性

7.莎草纸起源于古代埃及,大约在公元前650年左右传入希腊并很快成为古代地中海地区一种通用的书写材料。罗马帝国时代,对埃及的占领使莎草纸很快遍及帝国境内,从不列颠到两河流域的广袤疆域里都使用莎草纸。据此可知,莎草纸( )。

A.提升了古埃及国际地位 B.是古埃及重要的经济来源

C.促进了文明的交流传播 D.是最早的成熟的造纸技术

8.公元1世纪时,日耳曼人还没有金属工业,但至公元3世纪上半叶,已经有了自己的金属、织布和造船等工业。到公元5世纪末,日耳曼人的金属工业“达到了相当高的水平”,不仅是铁和青铜,甚至连金和银也可以经常加工制作,还出现了仿照罗马钱币而铸造的装饰用金片。这可以用于说明当时( )

A.罗马商品经济的发展领先世界 B.亚欧大陆政治格局的变化过程较为缓慢

C.欧洲农耕文明的进程被迫打断 D.民族迁徙促进了区域文化的交流与发展

9.对欧、亚、非地区而言,“美洲对旧世界做出的真正正面贡献,是它的植物大军”。原产于美洲的玉米、甘薯、马铃薯等粮食作物,在欧、亚、非地区广泛种植、传播。美洲“植物大军”的广泛种植、传播( )

A.直接促进了欧洲工业革命的到来

B.形成了以美洲为主导的世界市场

C.有力推动了世界人口的迅速增长

D.改变了中国南稻北麦的种植结构

10,开罗埃及博物馆保存了一尊男性石像。该雕像出土于埃及卡纳克地区,其头部为希腊式样,但站立姿势和衣服却是埃及式样。该雕像( )

A.是埃及文化领先世界的最佳证明

B.体现了古代战争对埃及文化的破坏

C.是研究东西文化交融的一手史料

D.是研究塞琉古王国文化的原始资料

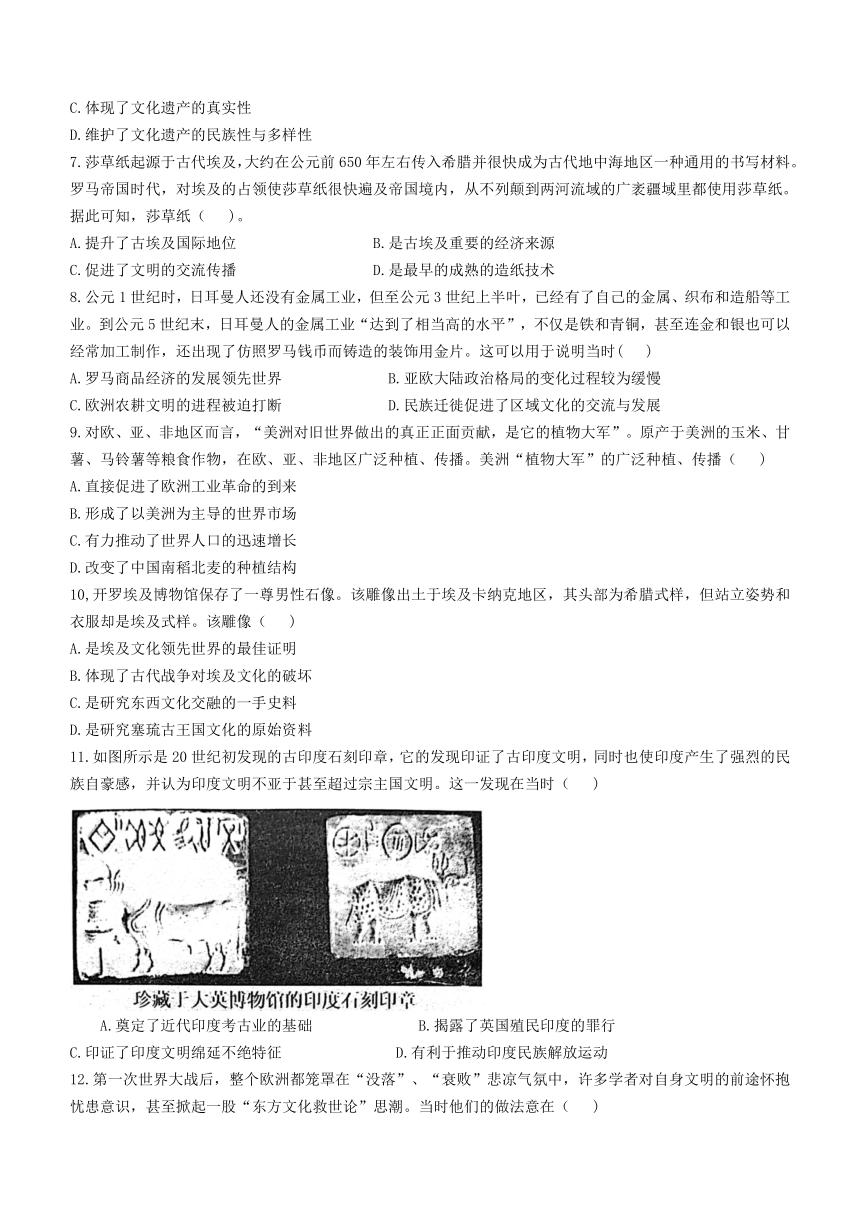

11.如图所示是20世纪初发现的古印度石刻印章,它的发现印证了古印度文明,同时也使印度产生了强烈的民族自豪感,并认为印度文明不亚于甚至超过宗主国文明。这一发现在当时( )

A.奠定了近代印度考古业的基础 B.揭露了英国殖民印度的罪行

C.印证了印度文明绵延不绝特征 D.有利于推动印度民族解放运动

12.第一次世界大战后,整个欧洲都笼罩在“没落”、“衰败”悲凉气氛中,许多学者对自身文明的前途怀抱忧患意识,甚至掀起一股“东方文化救世论”思潮。当时他们的做法意在( )

A.弘扬中国优秀文化 B.反思重建欧洲的文明

C.维护世界和平发展 D.揭露欧洲文明的弊端

13.现代埃及文化是融合多元文化因素的阿拉伯文化;从宗教信仰看,官方宗教是伊斯兰教,民间也信奉基督教;阿拉伯语为官方语言,英语、法语也广泛使用。材料最能表明现代埃及文化( )

A.是欧洲殖民文化侵略的产物 B.反映实现国家独立与民族复兴的愿望

C.代表了阿拉伯文化的多样性 D.具有本土文化与西方文化结合的特征

14.《保护世界文化和自然遗产公约》规定:“本公约缔约国,在充分尊重文化和自然遗产的所在国的主权,并不使国家立法规定的财产权受到损害的同时,承认这类遗产是世界遗产的一部分,因此,整个国际社会有责任给予保护。”这说明世界文化和自然遗产( )

A.具有普世价值 B.由所在国保护 C.自然遗产为主 D.管理权归国际组织

15.图书馆担负着保存人类文化典籍的职责。现存古文明遗址中保存最完整、规模最大、书籍最齐全的图书馆是亚述巴尼拔王建立的,它属于( )

A.埃及文明 B.西亚文明 C.东亚文明 D.玛雅文明

16.龙山时代晚期,淮河作为文化上的南北分界被完全确立,淮河流域成为四大强势文化区交互影响的舞台,在其西北部,诞生了中国历史上第一个王朝一夏。材料表明( )

A.自然环境影响文化交流 B.文化汇融催生国家文明

C.淮河成为中华文化中心 D.夏朝国家结构较为严密

高二历史试题 (第3页 共6页)

17.西周时期,统治者把上帝视为至高无上的主宰者,而呼之为“天”,周王则为受天之命而王天下的“天子”。同时,统治者也强调人事的重要性,提出“顺乎天而应乎民”“的观点,就是既要顺从天意,又要适应人心,天子既要“敬天”,又要“保民”,才能维护“天命”。这种思想( )

A.要求统治者加强自我克制 B.催生了朴素唯物主义萌芽

C.表明统治者放松约束民众 D.成为维系宗法分封的纽带

18.自武王伐纣代商而兴之后,周人将天命与君主的道德牵系在一起。《尚书》中塑造了两个截然相反的君主形象,即文王的圣王形象和纣王的暴君形象。《周书》中也有成王祭祀上帝,行籍田之礼,亲率百官、农夫播种百谷,共同劳作的记载。周人这些做法旨在( )

A.确立君主集权 B.强化祭祀活动

C.构建政治认同 D.体现家国一体

19.春秋管子言:“一年之计,莫如树谷;十年之计,莫如树木;终身之计,莫如树人。”战国商君曰:“农战之民千人,而有《诗》《书》辩慧者一人焉,千人者皆怠于农战矣。……《诗》、《书》、礼、乐、善、修、仁、廉、辩、慧,国有十者,上无使守战。国以十者治,敌至必削,不至必贫。”上述思想( )

A.适应了封建国家的统治需要 B.反映了社会教化的重要影响

C.体现了变革时期的治国探索 D.确立了重本抑末的经济政策

20.王同学的历史小论文中有“从争霸到兼并”“从世袭到流动”“从贵族到民间”等标题,据此推断,他研究的主题最有可能是( )

A.秦始皇及其遗产 B.青铜文化与礼乐文明

C.春秋战国时代的社会变动 D.豪强士族与中央集权政府之矛盾

21.殷商时期,占统治地位的宗族不仅是一个血缘群体,而且是一个政治群体、军事群体、阶级群体,但地域辐射有限。到西周时,则严格划分大宗、小宗,并在此基础上于广阔的疆域内推行了分封制。这种变化( )

A.促进了西周华夏认同的形成 B.使部族国家向地域国家转变

C.弱化了宗族血缘的政治功能 D.有利于早期国家疆域的扩展

22.春秋战国时期,孟子指出天下当“定于一”,墨子主张“天下之百姓皆上同于天子”,管仲提出“衡石一称,斗斛一量”、“书同名、车同轨”的主张。这一局面( )

A.表明宗法礼乐制度已瓦解 B.反映贵族丧失了世袭特权

C.体现了中央集权制的确立 D.折射出传统秩序遭到破坏

23.若就经济情况而论,中国虽然称以农业立国,然工商业之发展,战国、秦、汉以来已有可观、惟在上者不断加以节制,不使有甚贫、甚富之判。由此可见,战国到秦汉( )

A.社会商业环境较为宽松 B.自然经济结构有所突破

C.国家经济政策有延续性 D.贫富分化危及封建统治

24.先秦时期,诸子百家纷纷提出各自的“圣人”观念,尊称本派研习典籍为“经”,并对其宗师多加推崇,推动了圣人崇拜思潮的发生。诸子百家意在( )

A、践行仁政理念 B.完善理论体系

C、重建社会秩序 D.推动文化变革

25.据秦简《法律答问》,父母告子女不孝辄拘捕子女;子女告父母概不受理,且治告者罪。这表明秦代( )

A.奉行严刑峻法 B.伦常秩序受政府重视

C、强化基层治理 D.律令儒家化初具雏形

二、非选择题(本题共2题,共25分)

26.阅读材料,回答问题(13分)

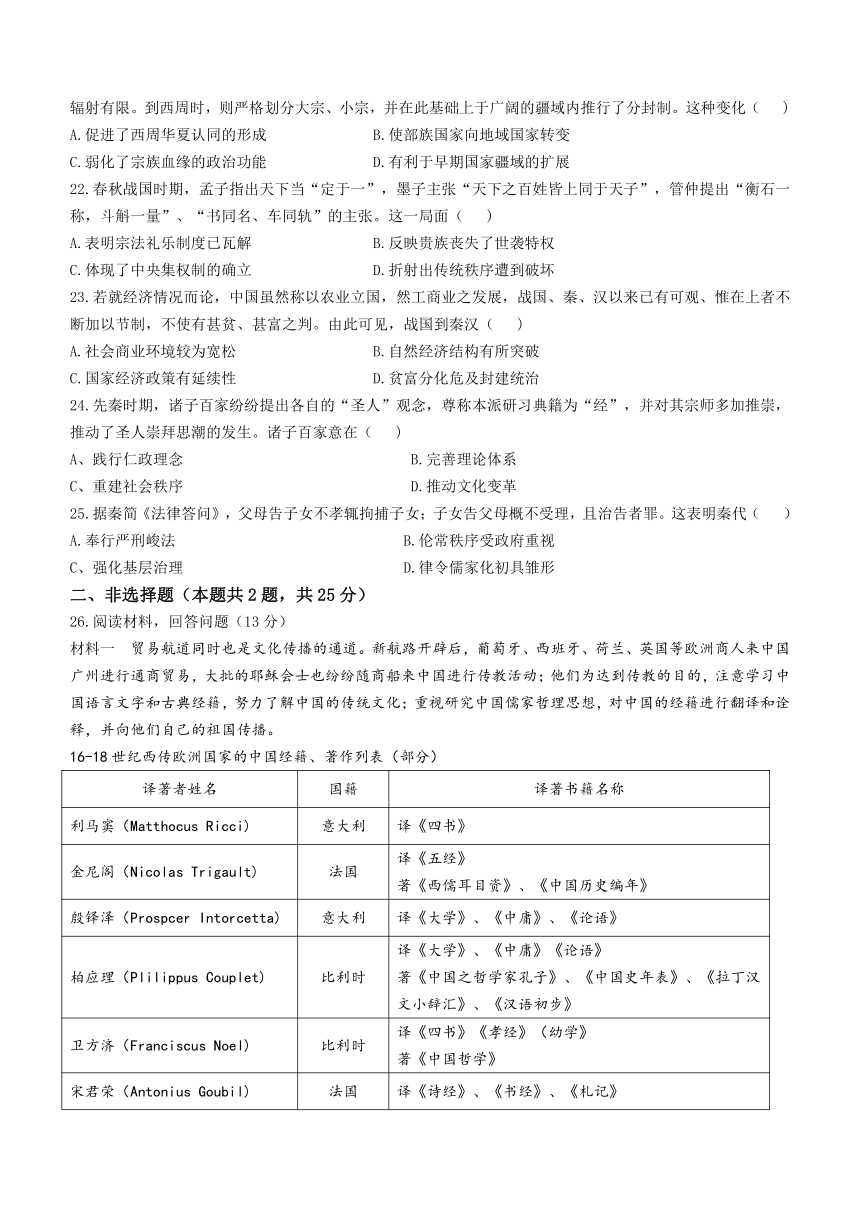

材料一 贸易航道同时也是文化传播的通道。新航路开辟后,葡萄牙、西班牙、荷兰、英国等欧洲商人来中国广州进行通商贸易,大批的耶稣会士也纷纷随商船来中国进行传教活动;他们为达到传教的目的,注意学习中国语言文字和古典经籍,努力了解中国的传统文化;重视研究中国儒家哲理思想,对中国的经籍进行翻译和诠释,并向他们自己的祖国传播。

16-18世纪西传欧洲国家的中国经籍、著作列表(部分)

译著者姓名 国籍 译著书籍名称

利马窦(Matthocus Ricci) 意大利 译《四书》

金尼阁(Nicolas Trigault) 法国 译《五经》 著《西儒耳目资》、《中国历史编年》

殷铎泽(Prospcer Intorcetta) 意大利 译《大学》、《中庸》、《论语》

柏应理(Plilippus Couplet) 比利时 译《大学》、《中庸》《论语》 著《中国之哲学家孔子》、《中国史年表》、《拉丁汉文小辞汇》、《汉语初步》

卫方济(Franciscus Noel) 比利时 译《四书》《孝经》(幼学》 著《中国哲学》

宋君荣(Antonius Goubil) 法国 译《诗经》、《书经》、《札记》 著《成吉思汗和蒙古全朝史》、《蒙古史关系论考》、《大唐史纲》、《历史地理考证》、《中国纪年论》

白晋(Joach Bouvet) 法国 著《易经大意》、《康熙帝传》、《中国现状论》、《古今敬天鉴》

巴多明(Dominicus Parrenm) 法国 译注《六经》

马若瑟(Jos-Maria Premare) 法国 译《书经〉、节译《诗经》、《赵氏孤儿》 著《六书析义》、《在书经之前时代之中国神话》

——摘编自黄启臣《16-18世纪中国文化对欧洲国家的传播和影响》

材料二 进入16世纪后,大批传教士前往中国,带回了各种报告、论著,引起欧洲人对中国的极大兴趣。随着17世纪新航道的开辟,更多的中国产品涌入欧洲,更多的传教士把中国的哲学、宗教、科学、技术、艺术等介绍到欧洲。中国的商品、文化、艺术,特别是18世纪清代康乾盛世的美景,引起欧洲人的喜爱和向往。于是,在17世纪末至18世纪末的100年间,在欧洲出现了“中国热”现象。欧洲的室内装饰、家具、陶壳、纺织品、园林设计等方面大量融入和表现出中国风格的元素。中国的政治制度,孔子“有教无类”的教育思想,以科举考试来选拔官吏的办法也都备受欧洲人的欣赏,以至于当时的欧洲流行一个法文的新词:Chinoiserie即“中国趋味”或“中国时尚”。随着启蒙运动的高张,“中国热”骤然下降。

——摘编自许明龙《欧洲十八世纪中国热》

(1)根据材料并结合所学知识,概括新航路开辟给中西文化交流带来的促进作用。

(2)结合所学知识、对近代欧洲“中国热”的兴起和衰落做出合理的解释。

27.阅读材料,回答问题。(12分)

材料 秦汉以后逐渐形成了大一统国家治理的四个特点:国家统一;要在中央;郡县体制;因俗而治。

——白寿彝《中国通史》

结合秦汉时期相关史实,论证白寿彝的观点。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)。

高二历史答案

1-5.DBDBD

6-10.DCDCC

11-15.DBDAB

16-20.BACCC

21-25.DDCCB

二、非选择题

26【答案】(1)作用:新航路开辟便利了中西方文化的交流,促进了中西物质交流大规模的开展;便利了西方传教士大批来华;大量贵重金属流人西欧,增强了西欧的购买力,促进了欧洲社会的发展;“西学东渐”过程中部分西方科技传入中国,一定程度上丰富了中国的自然科学技术;“中学西传”使中国的优秀传统文化传入西方,为西方社会提供了借鉴。

(2)解释:兴起原因:当时中国的经济水平领先于世界,传统经济产品成为西方社会的生活奢侈品;而同时期的西方各国近代经济刚刚起步,经济发展水平较低。西方启蒙运动刚刚开始,仍受中世纪神学思想的桎梏;中国的政治制度和思想文化对西方启蒙思想家有强大的吸引力。来华传教士为吸引更多的传教士来东方传教刻意对中国文化进行美化。衰落原因:18世纪后随着启蒙运动日益高涨,自由、民主平等观念深入人心,三权分立的理念逐渐确立,资产阶级革命时代到来。工业革命不断深入。近代科技日益进步,欧洲近代化进一步发展,西方社会获得了巨大的进步。同一时期的中国传统科技、政治制度思想文化、经济结构缺乏创新,固步自封,对西方的影响力和吸引力减弱。

【解析】

【小问1详解】

本题是影响类的题目。作用:根据“重视研究中国儒家哲理思想,对中国的经籍进行翻译和诠释,并向他们自己的祖国传播。”并结合表格中的内容可得出新航路开辟便利了中西方文化的交流,促进了中西物质交流大规模的开展;根据“新航路开辟后,葡萄牙、西班牙、荷兰、英国等欧洲商人来中国广州进行通商贸易,大批的耶稣会士也纷纷随商船来中国进行传教活动:”可得出便利了西方传教士大批来华;根据所学,从经济角度概括可得出,大量贵重金属流入西欧,增强了西欧的购买力,促进了欧洲社会的发展;根据“随着17世纪新航道的开辟,更多的中国产品涌入欧洲,更多的传教士把中国的哲学、宗教、科学、技术、艺术等介绍到欧洲。”得出“西学东渐”过程中部分西方科技传入中国,一定程度上丰富了中国的自然科学技术;根据“中国的商品、文化、艺术,特别是18世纪清代康乾盛世的美景,引起欧洲人的喜爱和向往。”“中国的政治制度,孔子‘有教无类’的教育思想,以科举考试来选拔官吏的办法也都备受欧洲人的欣赏”可得出得出“中学西传”使中国的优秀传统文化传入西方,为西方社会提供了借鉴。

【小问2详解】

本题是原因类的题目。解释:兴起原因:根据所学,可从当时中国的政治制度、经济发展水平、技术等领先世界等角度概括西方“中国热”的原因。衰落原因:根据所学,从18世纪以来西方资本主义的发展、启蒙运动的开展、资产阶级革命的影响、中国的逐步落后等方面概括。

27.【答案】秦汉是大一统国家的奠定和初步发展时期。

秦朝统一六国,结束了战国时期分裂割据局面,采取了一系列巩固统一的措施,如统一货币、度量衡,修驰道直道,编制户籍等,汉武帝时顺应时代需要,继续巩固和发展大一统国家,颁布推恩令,在全国划州设刺史,实行盐铁官营,尊崇儒术统一思想等。

秦汉开创了专制主义中央集权制度,秦汉时期分别在中央设三公九卿制度和中外朝制度,地方上实行郡县制度,官僚政治体系形成,大大加强了中央对地方的管理和控制,实现了皇权的高度集中。

秦汉在坚持大一统理念的前提下,采取因俗而治的方法稳固边疆,秦灵活地加强岭南三郡的治理,西汉时期设置西域都护府等边疆管理机构,陆续推进边疆与内地的一体化进程。

【解析】本题是论述题之历史事物阐释题,时空是古代秦汉时期中国。首先,根据材料“秦汉以后逐渐形成了大一统国家治理的四个特点:国家统一;要在中央;郡县体制;因俗而治。”可以提出观点:秦汉是大一统国家的奠定和初步发展时期。

其次:根据材料中提供的大一统国家治理的四个特点和所学的秦汉时期的历史史实,展开论证:如在大一统方面、加强中央集权方面、边疆治理方面秦汉政府采取的举措,具体比如:秦朝统一六国,结束了战国时期分裂割据局面,采取了一系列巩固统一的措施,如统一货币、度量衡,修驰道直道,编制户籍等,汉武帝时顺应时代需要,继续巩固和发展大一统国家,颁布推恩令,在全国划州设刺史,实行盐铁官营,尊崇儒术统一思想等。秦汉在坚持大一统理念的前提下,采取因俗而治的方法稳固边疆,秦灵活地加强岭南三郡的治理,西汉时期设置西域都护府等边疆管理机构,陆续推进边疆与内地的一体化进程等。

最后对论证进行总结,得出秦汉时期的制度建设,为后续王朝奠定了基础,是大一统国家的奠定和初步发展时期。

历史试题

一、选择题(本题共25小题,每小题3分,共75分)

1.春秋战国时期,思想家们突破了西周“以天为宗”的观念,无论是孔子的“复礼”还是韩非子的“法治”,都把视线从天上转到了人世,对人、事、社会和自然进行广泛的探索。这反映出当时思想家( )

A.政治构想都具有创新的性质 B.已经冲破封建迷信的束缚

C.完成了新的社会秩序的建构 D.关注重点由天命转向现实世界

2.汉高祖时,叔孙通因“定礼仪,则文学彬彬稍进,《诗》《书》往往间出”而拜为太常。至汉文帝时,置《诗》《书》《礼》三经博士。景帝朝当仍之。这表明汉初( )

A.统治思想发生了根本转变 B.儒学逐渐得到官方重视

C.文景之治得益于思想包容 D.黄老之学占据主流地位

3:某同学准备以“货币中的历史”为主题举办一场展览。他若要展示古代丝绸之路的经济文化交流,可使用图中哪种货币( )

A.A B.B C.C D.D

4.1868年6月,中美《蒲安臣条约》第六条规定:中国人至美国,或经历各处,或常行居住,美国亦必须按照相待最优之国所得经历与常住之利益,俾中国人一体均沾。材料表明( )

A.美国意识到与清政府交好的重要意义 B.为美国资本家招募华工提供法律依据

C.中国开始在条约中有相互最惠国待遇 D.美国利用世界工业第一地位压榨中国

5.20世纪80年代至90年代末,中国一年只有几千人出国留学,且大部分是公费留学生。到2011年底,中国共送出约224,5万名留学生,成为全球最大留学生输出国,且自费留学的比例高达90%。这一现象反映出( )

A.恢复高考促进了出国留学普及 B.社会对高层次人才的需求得以满足

C.已形成较完整的国民教育体系 D.人才培养机制顺应了经济发展要求

6,联合国教科文组织先后增加了线性文化遗产、非物质文化遗产、记忆遗产三种遗产项目作为世界文化遗产的延伸。如表1所示,我国有多项遗产列入。这( )

遗产种类 中国入选的典型代表

线性文化遗产 丝绸之路、大运河……

非物质文化遣产 昆曲、龙泉青瓷传统烧制技艺……

记忆遗产 清代科举大金榜、《本草纲目》、南京大屠杀档案、甲骨文……

A.体现了中国文化领先世界

B.展现了中国保护文化遗产的坚定性

C.体现了文化遗产的真实性

D.维护了文化遗产的民族性与多样性

7.莎草纸起源于古代埃及,大约在公元前650年左右传入希腊并很快成为古代地中海地区一种通用的书写材料。罗马帝国时代,对埃及的占领使莎草纸很快遍及帝国境内,从不列颠到两河流域的广袤疆域里都使用莎草纸。据此可知,莎草纸( )。

A.提升了古埃及国际地位 B.是古埃及重要的经济来源

C.促进了文明的交流传播 D.是最早的成熟的造纸技术

8.公元1世纪时,日耳曼人还没有金属工业,但至公元3世纪上半叶,已经有了自己的金属、织布和造船等工业。到公元5世纪末,日耳曼人的金属工业“达到了相当高的水平”,不仅是铁和青铜,甚至连金和银也可以经常加工制作,还出现了仿照罗马钱币而铸造的装饰用金片。这可以用于说明当时( )

A.罗马商品经济的发展领先世界 B.亚欧大陆政治格局的变化过程较为缓慢

C.欧洲农耕文明的进程被迫打断 D.民族迁徙促进了区域文化的交流与发展

9.对欧、亚、非地区而言,“美洲对旧世界做出的真正正面贡献,是它的植物大军”。原产于美洲的玉米、甘薯、马铃薯等粮食作物,在欧、亚、非地区广泛种植、传播。美洲“植物大军”的广泛种植、传播( )

A.直接促进了欧洲工业革命的到来

B.形成了以美洲为主导的世界市场

C.有力推动了世界人口的迅速增长

D.改变了中国南稻北麦的种植结构

10,开罗埃及博物馆保存了一尊男性石像。该雕像出土于埃及卡纳克地区,其头部为希腊式样,但站立姿势和衣服却是埃及式样。该雕像( )

A.是埃及文化领先世界的最佳证明

B.体现了古代战争对埃及文化的破坏

C.是研究东西文化交融的一手史料

D.是研究塞琉古王国文化的原始资料

11.如图所示是20世纪初发现的古印度石刻印章,它的发现印证了古印度文明,同时也使印度产生了强烈的民族自豪感,并认为印度文明不亚于甚至超过宗主国文明。这一发现在当时( )

A.奠定了近代印度考古业的基础 B.揭露了英国殖民印度的罪行

C.印证了印度文明绵延不绝特征 D.有利于推动印度民族解放运动

12.第一次世界大战后,整个欧洲都笼罩在“没落”、“衰败”悲凉气氛中,许多学者对自身文明的前途怀抱忧患意识,甚至掀起一股“东方文化救世论”思潮。当时他们的做法意在( )

A.弘扬中国优秀文化 B.反思重建欧洲的文明

C.维护世界和平发展 D.揭露欧洲文明的弊端

13.现代埃及文化是融合多元文化因素的阿拉伯文化;从宗教信仰看,官方宗教是伊斯兰教,民间也信奉基督教;阿拉伯语为官方语言,英语、法语也广泛使用。材料最能表明现代埃及文化( )

A.是欧洲殖民文化侵略的产物 B.反映实现国家独立与民族复兴的愿望

C.代表了阿拉伯文化的多样性 D.具有本土文化与西方文化结合的特征

14.《保护世界文化和自然遗产公约》规定:“本公约缔约国,在充分尊重文化和自然遗产的所在国的主权,并不使国家立法规定的财产权受到损害的同时,承认这类遗产是世界遗产的一部分,因此,整个国际社会有责任给予保护。”这说明世界文化和自然遗产( )

A.具有普世价值 B.由所在国保护 C.自然遗产为主 D.管理权归国际组织

15.图书馆担负着保存人类文化典籍的职责。现存古文明遗址中保存最完整、规模最大、书籍最齐全的图书馆是亚述巴尼拔王建立的,它属于( )

A.埃及文明 B.西亚文明 C.东亚文明 D.玛雅文明

16.龙山时代晚期,淮河作为文化上的南北分界被完全确立,淮河流域成为四大强势文化区交互影响的舞台,在其西北部,诞生了中国历史上第一个王朝一夏。材料表明( )

A.自然环境影响文化交流 B.文化汇融催生国家文明

C.淮河成为中华文化中心 D.夏朝国家结构较为严密

高二历史试题 (第3页 共6页)

17.西周时期,统治者把上帝视为至高无上的主宰者,而呼之为“天”,周王则为受天之命而王天下的“天子”。同时,统治者也强调人事的重要性,提出“顺乎天而应乎民”“的观点,就是既要顺从天意,又要适应人心,天子既要“敬天”,又要“保民”,才能维护“天命”。这种思想( )

A.要求统治者加强自我克制 B.催生了朴素唯物主义萌芽

C.表明统治者放松约束民众 D.成为维系宗法分封的纽带

18.自武王伐纣代商而兴之后,周人将天命与君主的道德牵系在一起。《尚书》中塑造了两个截然相反的君主形象,即文王的圣王形象和纣王的暴君形象。《周书》中也有成王祭祀上帝,行籍田之礼,亲率百官、农夫播种百谷,共同劳作的记载。周人这些做法旨在( )

A.确立君主集权 B.强化祭祀活动

C.构建政治认同 D.体现家国一体

19.春秋管子言:“一年之计,莫如树谷;十年之计,莫如树木;终身之计,莫如树人。”战国商君曰:“农战之民千人,而有《诗》《书》辩慧者一人焉,千人者皆怠于农战矣。……《诗》、《书》、礼、乐、善、修、仁、廉、辩、慧,国有十者,上无使守战。国以十者治,敌至必削,不至必贫。”上述思想( )

A.适应了封建国家的统治需要 B.反映了社会教化的重要影响

C.体现了变革时期的治国探索 D.确立了重本抑末的经济政策

20.王同学的历史小论文中有“从争霸到兼并”“从世袭到流动”“从贵族到民间”等标题,据此推断,他研究的主题最有可能是( )

A.秦始皇及其遗产 B.青铜文化与礼乐文明

C.春秋战国时代的社会变动 D.豪强士族与中央集权政府之矛盾

21.殷商时期,占统治地位的宗族不仅是一个血缘群体,而且是一个政治群体、军事群体、阶级群体,但地域辐射有限。到西周时,则严格划分大宗、小宗,并在此基础上于广阔的疆域内推行了分封制。这种变化( )

A.促进了西周华夏认同的形成 B.使部族国家向地域国家转变

C.弱化了宗族血缘的政治功能 D.有利于早期国家疆域的扩展

22.春秋战国时期,孟子指出天下当“定于一”,墨子主张“天下之百姓皆上同于天子”,管仲提出“衡石一称,斗斛一量”、“书同名、车同轨”的主张。这一局面( )

A.表明宗法礼乐制度已瓦解 B.反映贵族丧失了世袭特权

C.体现了中央集权制的确立 D.折射出传统秩序遭到破坏

23.若就经济情况而论,中国虽然称以农业立国,然工商业之发展,战国、秦、汉以来已有可观、惟在上者不断加以节制,不使有甚贫、甚富之判。由此可见,战国到秦汉( )

A.社会商业环境较为宽松 B.自然经济结构有所突破

C.国家经济政策有延续性 D.贫富分化危及封建统治

24.先秦时期,诸子百家纷纷提出各自的“圣人”观念,尊称本派研习典籍为“经”,并对其宗师多加推崇,推动了圣人崇拜思潮的发生。诸子百家意在( )

A、践行仁政理念 B.完善理论体系

C、重建社会秩序 D.推动文化变革

25.据秦简《法律答问》,父母告子女不孝辄拘捕子女;子女告父母概不受理,且治告者罪。这表明秦代( )

A.奉行严刑峻法 B.伦常秩序受政府重视

C、强化基层治理 D.律令儒家化初具雏形

二、非选择题(本题共2题,共25分)

26.阅读材料,回答问题(13分)

材料一 贸易航道同时也是文化传播的通道。新航路开辟后,葡萄牙、西班牙、荷兰、英国等欧洲商人来中国广州进行通商贸易,大批的耶稣会士也纷纷随商船来中国进行传教活动;他们为达到传教的目的,注意学习中国语言文字和古典经籍,努力了解中国的传统文化;重视研究中国儒家哲理思想,对中国的经籍进行翻译和诠释,并向他们自己的祖国传播。

16-18世纪西传欧洲国家的中国经籍、著作列表(部分)

译著者姓名 国籍 译著书籍名称

利马窦(Matthocus Ricci) 意大利 译《四书》

金尼阁(Nicolas Trigault) 法国 译《五经》 著《西儒耳目资》、《中国历史编年》

殷铎泽(Prospcer Intorcetta) 意大利 译《大学》、《中庸》、《论语》

柏应理(Plilippus Couplet) 比利时 译《大学》、《中庸》《论语》 著《中国之哲学家孔子》、《中国史年表》、《拉丁汉文小辞汇》、《汉语初步》

卫方济(Franciscus Noel) 比利时 译《四书》《孝经》(幼学》 著《中国哲学》

宋君荣(Antonius Goubil) 法国 译《诗经》、《书经》、《札记》 著《成吉思汗和蒙古全朝史》、《蒙古史关系论考》、《大唐史纲》、《历史地理考证》、《中国纪年论》

白晋(Joach Bouvet) 法国 著《易经大意》、《康熙帝传》、《中国现状论》、《古今敬天鉴》

巴多明(Dominicus Parrenm) 法国 译注《六经》

马若瑟(Jos-Maria Premare) 法国 译《书经〉、节译《诗经》、《赵氏孤儿》 著《六书析义》、《在书经之前时代之中国神话》

——摘编自黄启臣《16-18世纪中国文化对欧洲国家的传播和影响》

材料二 进入16世纪后,大批传教士前往中国,带回了各种报告、论著,引起欧洲人对中国的极大兴趣。随着17世纪新航道的开辟,更多的中国产品涌入欧洲,更多的传教士把中国的哲学、宗教、科学、技术、艺术等介绍到欧洲。中国的商品、文化、艺术,特别是18世纪清代康乾盛世的美景,引起欧洲人的喜爱和向往。于是,在17世纪末至18世纪末的100年间,在欧洲出现了“中国热”现象。欧洲的室内装饰、家具、陶壳、纺织品、园林设计等方面大量融入和表现出中国风格的元素。中国的政治制度,孔子“有教无类”的教育思想,以科举考试来选拔官吏的办法也都备受欧洲人的欣赏,以至于当时的欧洲流行一个法文的新词:Chinoiserie即“中国趋味”或“中国时尚”。随着启蒙运动的高张,“中国热”骤然下降。

——摘编自许明龙《欧洲十八世纪中国热》

(1)根据材料并结合所学知识,概括新航路开辟给中西文化交流带来的促进作用。

(2)结合所学知识、对近代欧洲“中国热”的兴起和衰落做出合理的解释。

27.阅读材料,回答问题。(12分)

材料 秦汉以后逐渐形成了大一统国家治理的四个特点:国家统一;要在中央;郡县体制;因俗而治。

——白寿彝《中国通史》

结合秦汉时期相关史实,论证白寿彝的观点。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)。

高二历史答案

1-5.DBDBD

6-10.DCDCC

11-15.DBDAB

16-20.BACCC

21-25.DDCCB

二、非选择题

26【答案】(1)作用:新航路开辟便利了中西方文化的交流,促进了中西物质交流大规模的开展;便利了西方传教士大批来华;大量贵重金属流人西欧,增强了西欧的购买力,促进了欧洲社会的发展;“西学东渐”过程中部分西方科技传入中国,一定程度上丰富了中国的自然科学技术;“中学西传”使中国的优秀传统文化传入西方,为西方社会提供了借鉴。

(2)解释:兴起原因:当时中国的经济水平领先于世界,传统经济产品成为西方社会的生活奢侈品;而同时期的西方各国近代经济刚刚起步,经济发展水平较低。西方启蒙运动刚刚开始,仍受中世纪神学思想的桎梏;中国的政治制度和思想文化对西方启蒙思想家有强大的吸引力。来华传教士为吸引更多的传教士来东方传教刻意对中国文化进行美化。衰落原因:18世纪后随着启蒙运动日益高涨,自由、民主平等观念深入人心,三权分立的理念逐渐确立,资产阶级革命时代到来。工业革命不断深入。近代科技日益进步,欧洲近代化进一步发展,西方社会获得了巨大的进步。同一时期的中国传统科技、政治制度思想文化、经济结构缺乏创新,固步自封,对西方的影响力和吸引力减弱。

【解析】

【小问1详解】

本题是影响类的题目。作用:根据“重视研究中国儒家哲理思想,对中国的经籍进行翻译和诠释,并向他们自己的祖国传播。”并结合表格中的内容可得出新航路开辟便利了中西方文化的交流,促进了中西物质交流大规模的开展;根据“新航路开辟后,葡萄牙、西班牙、荷兰、英国等欧洲商人来中国广州进行通商贸易,大批的耶稣会士也纷纷随商船来中国进行传教活动:”可得出便利了西方传教士大批来华;根据所学,从经济角度概括可得出,大量贵重金属流入西欧,增强了西欧的购买力,促进了欧洲社会的发展;根据“随着17世纪新航道的开辟,更多的中国产品涌入欧洲,更多的传教士把中国的哲学、宗教、科学、技术、艺术等介绍到欧洲。”得出“西学东渐”过程中部分西方科技传入中国,一定程度上丰富了中国的自然科学技术;根据“中国的商品、文化、艺术,特别是18世纪清代康乾盛世的美景,引起欧洲人的喜爱和向往。”“中国的政治制度,孔子‘有教无类’的教育思想,以科举考试来选拔官吏的办法也都备受欧洲人的欣赏”可得出得出“中学西传”使中国的优秀传统文化传入西方,为西方社会提供了借鉴。

【小问2详解】

本题是原因类的题目。解释:兴起原因:根据所学,可从当时中国的政治制度、经济发展水平、技术等领先世界等角度概括西方“中国热”的原因。衰落原因:根据所学,从18世纪以来西方资本主义的发展、启蒙运动的开展、资产阶级革命的影响、中国的逐步落后等方面概括。

27.【答案】秦汉是大一统国家的奠定和初步发展时期。

秦朝统一六国,结束了战国时期分裂割据局面,采取了一系列巩固统一的措施,如统一货币、度量衡,修驰道直道,编制户籍等,汉武帝时顺应时代需要,继续巩固和发展大一统国家,颁布推恩令,在全国划州设刺史,实行盐铁官营,尊崇儒术统一思想等。

秦汉开创了专制主义中央集权制度,秦汉时期分别在中央设三公九卿制度和中外朝制度,地方上实行郡县制度,官僚政治体系形成,大大加强了中央对地方的管理和控制,实现了皇权的高度集中。

秦汉在坚持大一统理念的前提下,采取因俗而治的方法稳固边疆,秦灵活地加强岭南三郡的治理,西汉时期设置西域都护府等边疆管理机构,陆续推进边疆与内地的一体化进程。

【解析】本题是论述题之历史事物阐释题,时空是古代秦汉时期中国。首先,根据材料“秦汉以后逐渐形成了大一统国家治理的四个特点:国家统一;要在中央;郡县体制;因俗而治。”可以提出观点:秦汉是大一统国家的奠定和初步发展时期。

其次:根据材料中提供的大一统国家治理的四个特点和所学的秦汉时期的历史史实,展开论证:如在大一统方面、加强中央集权方面、边疆治理方面秦汉政府采取的举措,具体比如:秦朝统一六国,结束了战国时期分裂割据局面,采取了一系列巩固统一的措施,如统一货币、度量衡,修驰道直道,编制户籍等,汉武帝时顺应时代需要,继续巩固和发展大一统国家,颁布推恩令,在全国划州设刺史,实行盐铁官营,尊崇儒术统一思想等。秦汉在坚持大一统理念的前提下,采取因俗而治的方法稳固边疆,秦灵活地加强岭南三郡的治理,西汉时期设置西域都护府等边疆管理机构,陆续推进边疆与内地的一体化进程等。

最后对论证进行总结,得出秦汉时期的制度建设,为后续王朝奠定了基础,是大一统国家的奠定和初步发展时期。

同课章节目录