第一章化学反应与能量转化同步习题(含解析)上学期高二化学鲁科版(2019)选择性必修1

文档属性

| 名称 | 第一章化学反应与能量转化同步习题(含解析)上学期高二化学鲁科版(2019)选择性必修1 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-20 20:44:03 | ||

图片预览

文档简介

第一章:化学反应与能量转化同步习题

一、单选题

1.常温常压下,充分燃烧一定量的乙醇放出的热量为Q kJ,用400mL 5mol·L-1 KOH溶液吸收生成的CO2,恰好完全转变成正盐,则充分燃烧1mol C2H5OH所放出的热量为

A.Q kJ B.2Q kJ C.3Q kJ D.4Q kJ

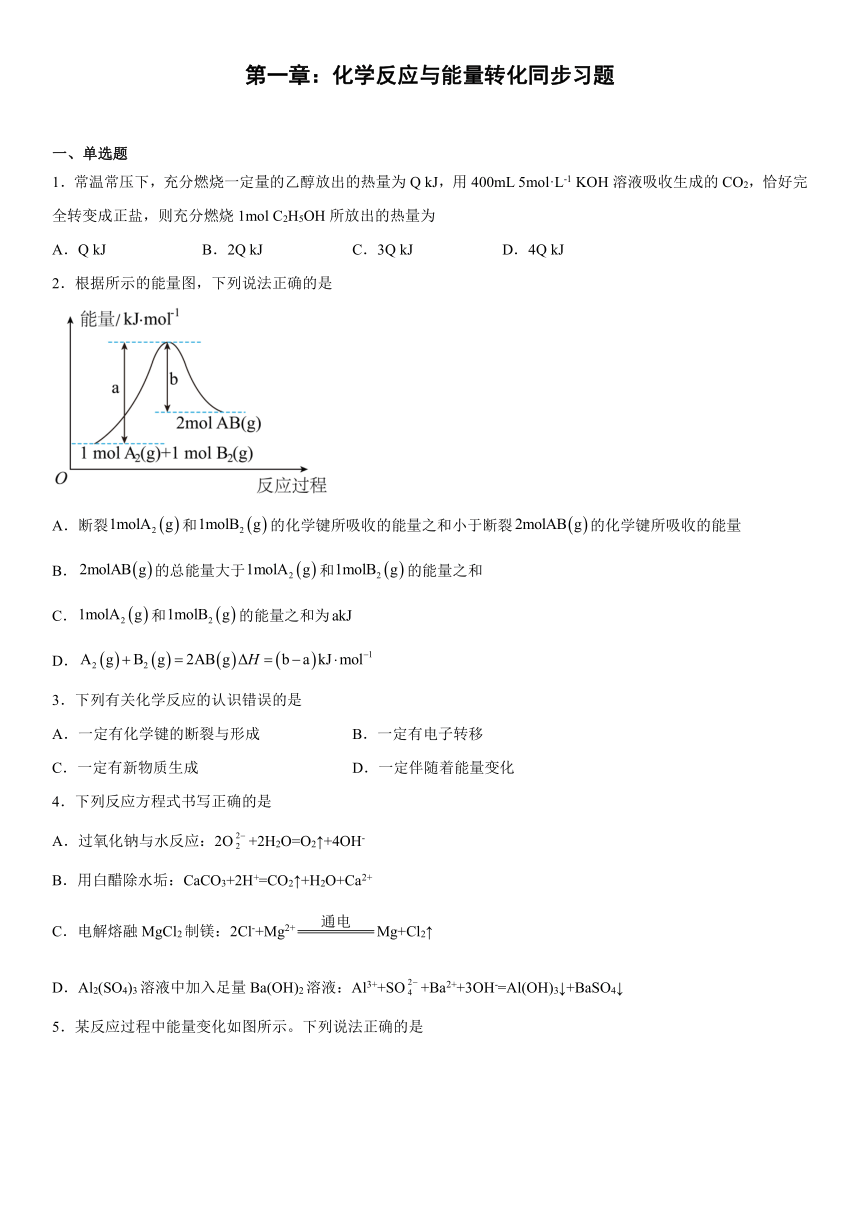

2.根据所示的能量图,下列说法正确的是

A.断裂和的化学键所吸收的能量之和小于断裂的化学键所吸收的能量

B.的总能量大于和的能量之和

C.和的能量之和为

D.

3.下列有关化学反应的认识错误的是

A.一定有化学键的断裂与形成 B.一定有电子转移

C.一定有新物质生成 D.一定伴随着能量变化

4.下列反应方程式书写正确的是

A.过氧化钠与水反应:2O+2H2O=O2↑+4OH-

B.用白醋除水垢:CaCO3+2H+=CO2↑+H2O+Ca2+

C.电解熔融MgCl2制镁:2Cl-+Mg2+Mg+Cl2↑

D.Al2(SO4)3溶液中加入足量Ba(OH)2溶液:Al3++SO+Ba2++3OH-=Al(OH)3↓+BaSO4↓

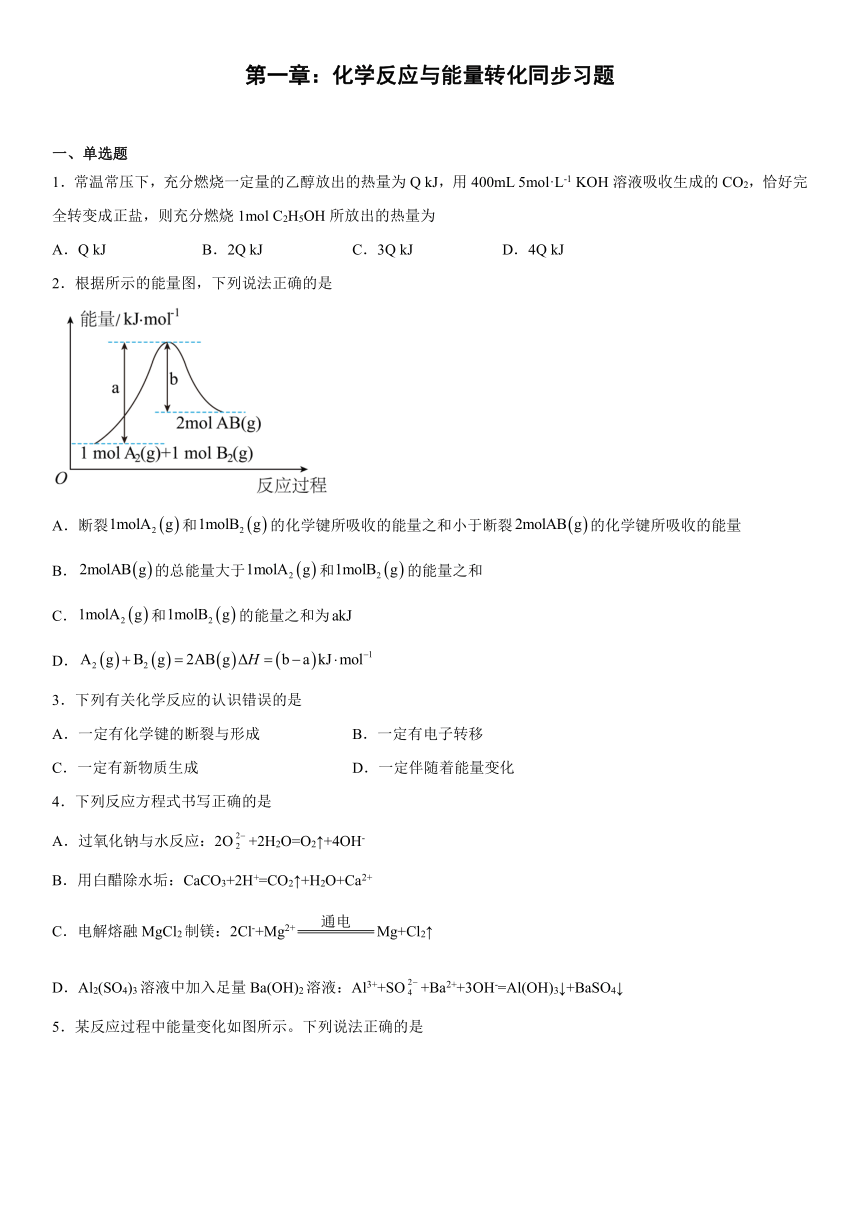

5.某反应过程中能量变化如图所示。下列说法正确的是

A.反应过程a有催化剂参与

B.该反应为吸热反应,热效应等于ΔH

C.反应过程b可能分两步进行

D.有催化剂条件下,反应的活化能等于E1—E2

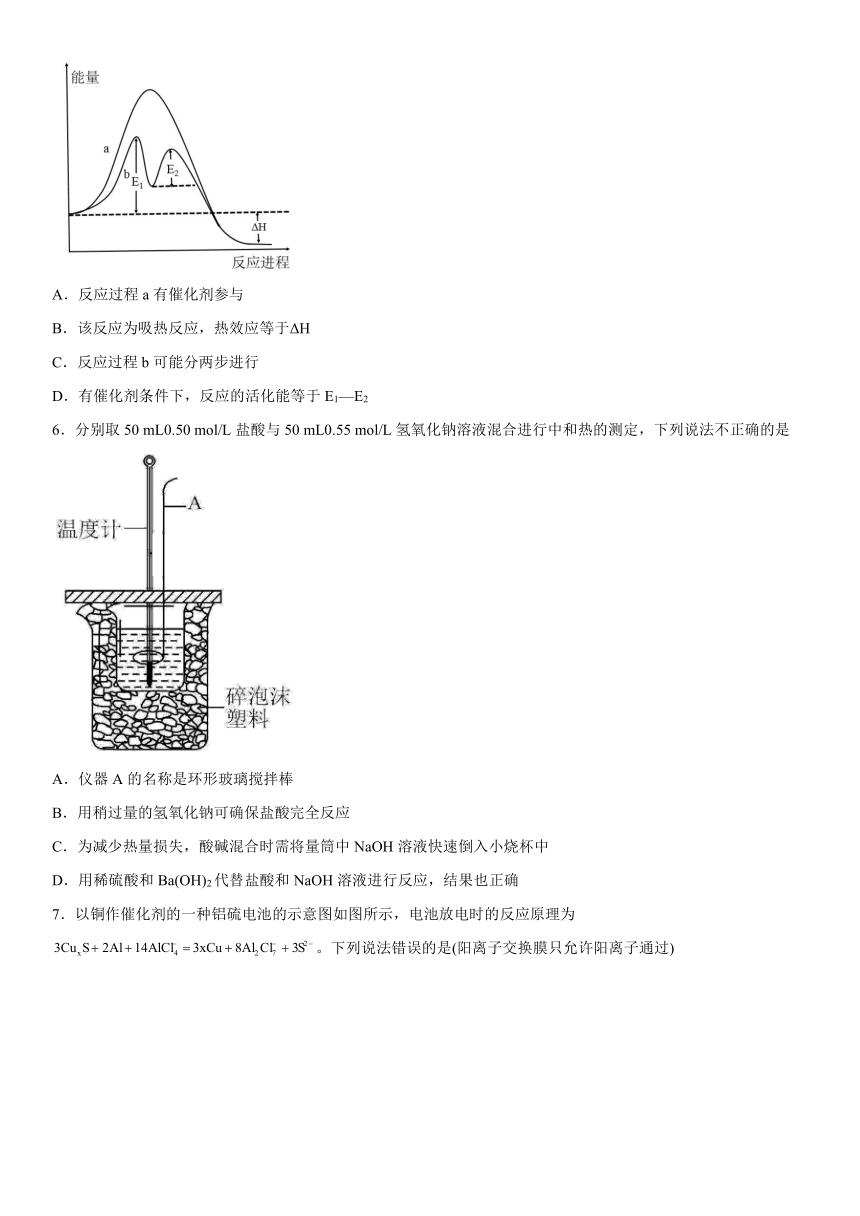

6.分别取50 mL0.50 mol/L盐酸与50 mL0.55 mol/L氢氧化钠溶液混合进行中和热的测定,下列说法不正确的是

A.仪器A的名称是环形玻璃搅拌棒

B.用稍过量的氢氧化钠可确保盐酸完全反应

C.为减少热量损失,酸碱混合时需将量筒中NaOH溶液快速倒入小烧杯中

D.用稀硫酸和Ba(OH)2代替盐酸和NaOH溶液进行反应,结果也正确

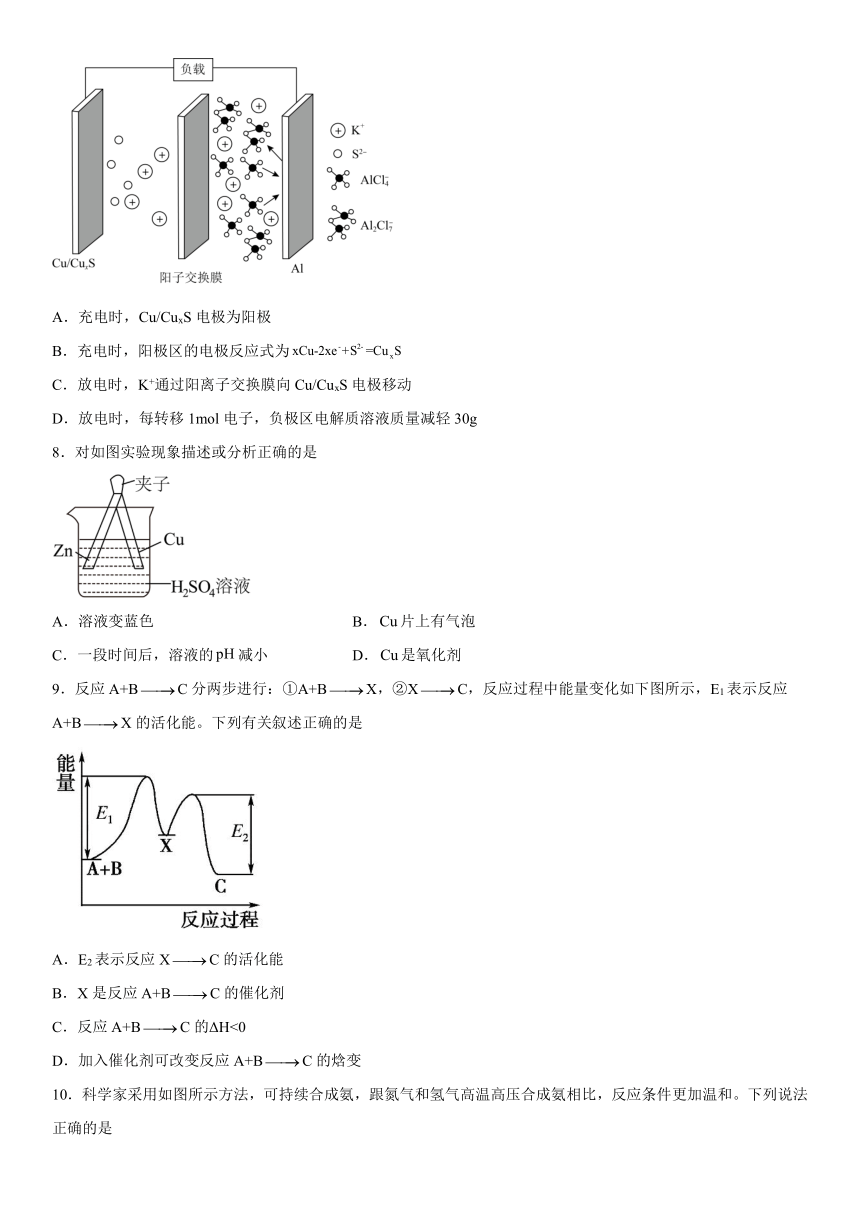

7.以铜作催化剂的一种铝硫电池的示意图如图所示,电池放电时的反应原理为。下列说法错误的是(阳离子交换膜只允许阳离子通过)

A.充电时,Cu/CuxS电极为阳极

B.充电时,阳极区的电极反应式为

C.放电时,K+通过阳离子交换膜向Cu/CuxS电极移动

D.放电时,每转移1mol电子,负极区电解质溶液质量减轻30g

8.对如图实验现象描述或分析正确的是

A.溶液变蓝色 B.片上有气泡

C.一段时间后,溶液的减小 D.是氧化剂

9.反应A+BC分两步进行:①A+BX,②XC,反应过程中能量变化如下图所示,E1表示反应A+BX的活化能。下列有关叙述正确的是

A.E2表示反应XC的活化能

B.X是反应A+BC的催化剂

C.反应A+BC的ΔH<0

D.加入催化剂可改变反应A+BC的焓变

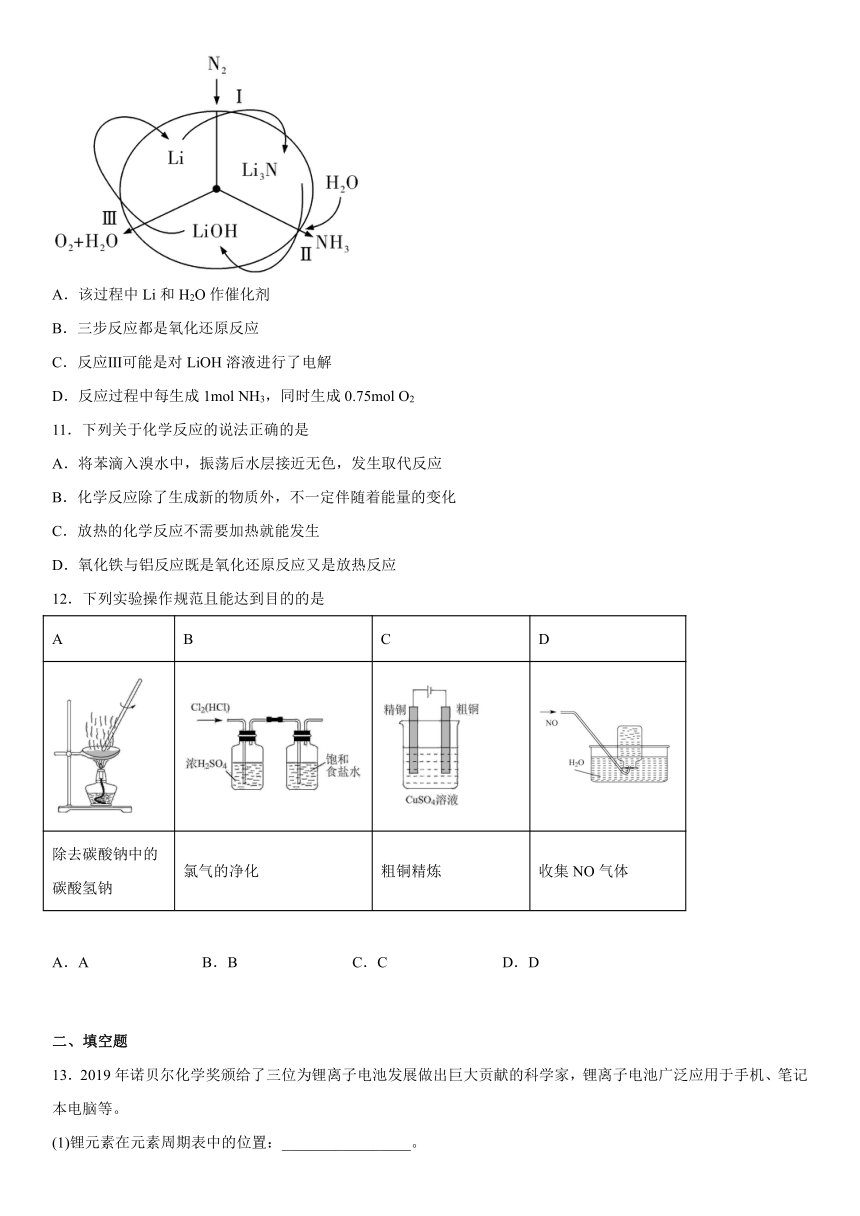

10.科学家采用如图所示方法,可持续合成氨,跟氮气和氢气高温高压合成氨相比,反应条件更加温和。下列说法正确的是

A.该过程中Li和H2O作催化剂

B.三步反应都是氧化还原反应

C.反应Ⅲ可能是对LiOH溶液进行了电解

D.反应过程中每生成1mol NH3,同时生成0.75mol O2

11.下列关于化学反应的说法正确的是

A.将苯滴入溴水中,振荡后水层接近无色,发生取代反应

B.化学反应除了生成新的物质外,不一定伴随着能量的变化

C.放热的化学反应不需要加热就能发生

D.氧化铁与铝反应既是氧化还原反应又是放热反应

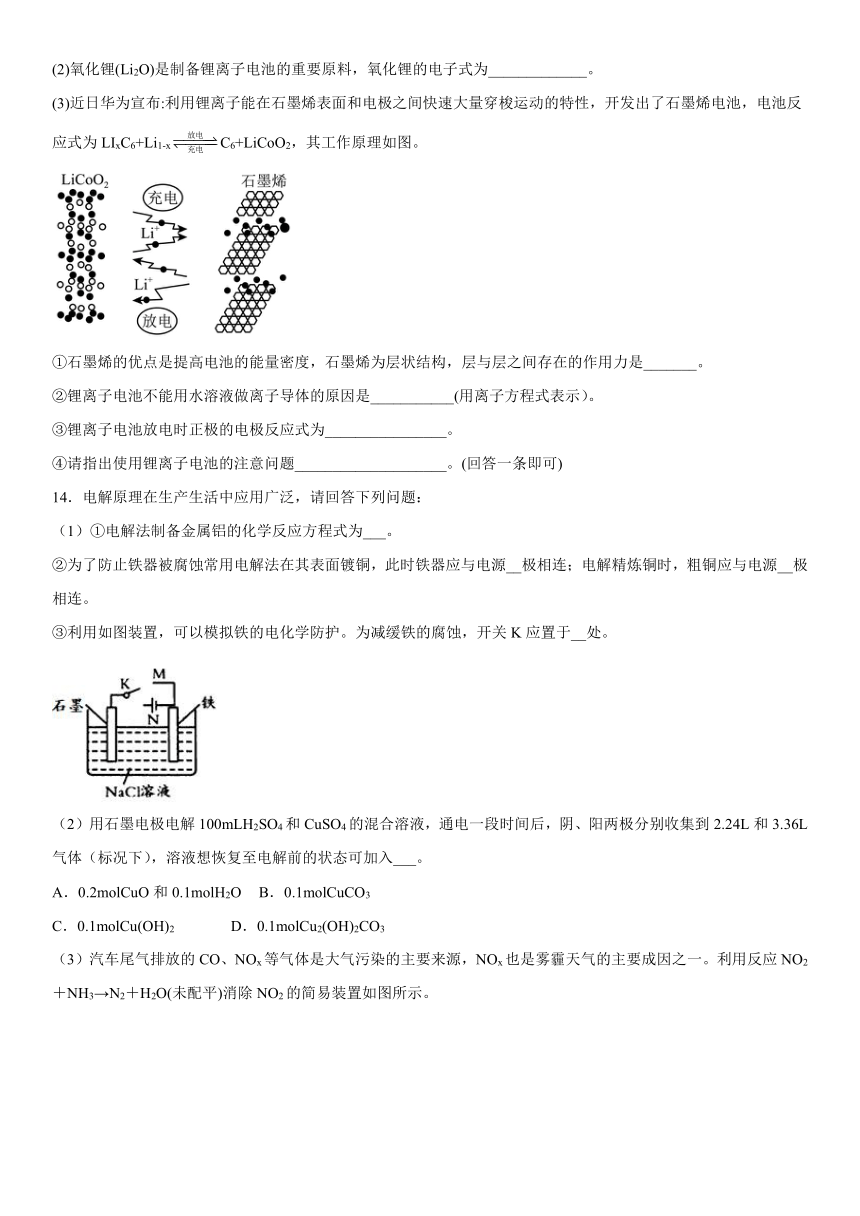

12.下列实验操作规范且能达到目的的是

A B C D

除去碳酸钠中的碳酸氢钠 氯气的净化 粗铜精炼 收集NO气体

A.A B.B C.C D.D

二、填空题

13.2019年诺贝尔化学奖颁给了三位为锂离子电池发展做出巨大贡献的科学家,锂离子电池广泛应用于手机、笔记本电脑等。

(1)锂元素在元素周期表中的位置:_________________。

(2)氧化锂(Li2O)是制备锂离子电池的重要原料,氧化锂的电子式为_____________。

(3)近日华为宣布:利用锂离子能在石墨烯表面和电极之间快速大量穿梭运动的特性,开发出了石墨烯电池,电池反应式为LIxC6+Li1-xC6+LiCoO2,其工作原理如图。

①石墨烯的优点是提高电池的能量密度,石墨烯为层状结构,层与层之间存在的作用力是_______。

②锂离子电池不能用水溶液做离子导体的原因是___________(用离子方程式表示)。

③锂离子电池放电时正极的电极反应式为________________。

④请指出使用锂离子电池的注意问题____________________。(回答一条即可)

14.电解原理在生产生活中应用广泛,请回答下列问题:

(1)①电解法制备金属铝的化学反应方程式为___。

②为了防止铁器被腐蚀常用电解法在其表面镀铜,此时铁器应与电源__极相连;电解精炼铜时,粗铜应与电源__极相连。

③利用如图装置,可以模拟铁的电化学防护。为减缓铁的腐蚀,开关K应置于__处。

(2)用石墨电极电解100mLH2SO4和CuSO4的混合溶液,通电一段时间后,阴、阳两极分别收集到2.24L和3.36L气体(标况下),溶液想恢复至电解前的状态可加入___。

A.0.2molCuO和0.1molH2O B.0.1molCuCO3

C.0.1molCu(OH)2 D.0.1molCu2(OH)2CO3

(3)汽车尾气排放的CO、NOx等气体是大气污染的主要来源,NOx也是雾霾天气的主要成因之一。利用反应NO2+NH3→N2+H2O(未配平)消除NO2的简易装置如图所示。

①电极a的电极反应式为___。

②常温下,若用该电池电解0.6L1mol/L的食盐水,当消耗336mLB气体(标况下)时电解池中溶液的pH=__(假设电解过程溶液体积不变)。

15.应用电化学原理,回答下列问题:

(1)甲中电流计指针偏移时,盐桥(装有含琼胶的KCl饱和溶液)中离子移动的方向是:K+移向_______,Cl-移向_______。一段时间后,当电路中通过电子为0.5mol时,锌电极质量_______(填“增加”或“减少”,下同),铜电极质量_______了_______ g。

(2)乙中正极反应式为_______;若将H2换成CH4,则负极反应式为_______。

(3)丙中铅蓄电池放电时正极的电极反应式为:_______,放电一段时间后,进行充电时,要将外接电源的负极与铅蓄电池 _______极相连接。

16.Ⅰ.判断:

(1)下列化学(或离子)方程式正确且能设计成原电池的是_______(填字母,下同)。

A. B.

C. D.

Ⅱ.常温下,将除去表面氧化膜的Al、Cu片插入浓中组成原电池(图1),测得原电池的电流强度(I)随时间(t)的变化如图2所示。反应过程中有红棕色气体产生。

(2)O~t1时,原电池的负极是Al片,此时,正极的电极反应式是_______,溶液中的向_______移动(填“正极”或“负极”);t1时,原电池中电子流动方向发生改变,其原因是_______。

三、计算题

17.(1)实验测得16 g甲醇CH3OH(l)在氧气中充分燃烧生成二氧化碳气体和液态水时释放出363.25kJ的热量,试写出甲醇燃烧的热化学方程式:_____________。

(2)合成氨反应N(g)+3H2(g)2NH3(g) △H=a kJ·mol-1,能量变化如图所示:

①该反应通常用铁作催化剂,加催化剂会使图中E__(填“变大”“变小”或“不变”,下同),图中△H___。

②有关键能数据如下:

化学键 H—H N—H N≡N

键能(kJ mol-1) 436 391 945

试根据表中所列键能数据计算a为_______。

(3)发射卫星时可用肼(N2H4)为燃料,用二氧化氯为氧化剂,这两种物质反应生成氮气和水蒸气。

已知:①N2(g)+2O2(g)=2NO2(g) △H1=a kJ·mol-1

②N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g) △H2=b kJ·mol-1

写出肼和二氧化氮反应生成氮气和气态水的热化学方程式:_______。

18.(1)由氢气和氧气反应生成1 mol水蒸气放热241.8 kJ,写出该反应的热化学方程式:_______。若1g水蒸气转化成液态水放热2.444kJ,则反应H2(g)+O2(g)=H2O(l)的ΔH=_______kJ/mol。氢气的燃烧热为_______kJ/mol。

(2)火箭发射时可用肼(N2H4)为燃料,以二氧化氮作氧化剂,它们相互反应生成氮气和水蒸气。已知:N2(g)+2O2(g)=2NO2(g) ΔH=+67.7 kJ/mol;N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g) ΔH=-534 kJ/mol;则N2H4和NO2反应的热化学方程式为_______。

四、工业流程题

19.叠氮化钠()不溶于乙醚,微溶于乙醇,易溶于水,常用于汽车安全防护袋的气源,汽车发生剧烈碰撞时,立即自动充气。实验室模拟尿素法制备水合肼()并利用其进一步反应制取的流程如下:

已知:①易溶于水,具有强还原性,易被氧化成;

②一定条件下,碱性NaClO溶液与尿素溶液反应生成。

回答下列问题:

(1)吸收塔内发生反应的离子方程式为 _______。

(2)写出反应器1中生成水合肼反应的化学方程式:_______。

(3)反应器2中加入无水乙醚的作用是 _______。

(4)已知亚硝酸乙酯的结构简式为,反应器2中生成和。若生成39g ,则该反应中转移电子的物质的量为_______。

(5)反应器1要控制NaClO溶液的用量,其主要目的是_______。

(6)某实验室设计了如图所示装置制备。双极膜是阴、阳复合膜,层间的解离成和并可分别通过阴、阳膜定向移动。

①双极膜中产生的_______(填“”或“”)移向多孔铂电极。

②石墨电极反应式为_______。

20.高铁酸钾(K2FeO4)为暗紫色固体,可溶于水,在中性或酸性溶液中逐渐分解,在碱性溶液中稳定,是一种新型多功能水处理剂。其生产工艺如图1所示:

回答下列问题:

(1)Fe(NO3)3中的空间结构名称为_______氮原子的杂化轨道类型为_______

(2)反应①应在温度较低的情况下进行,因温度较高时NaOH与Cl2反应生成NaClO3,取某温度下反应液,测得ClO-与的物质的量浓度之比是2∶1,则Cl2与氢氧化钠溶液反应时,被氧化的氯原子与被还原的氯原子的物质的量之比为_______。

(3)反应③的离子方程式为_______,制备时,两溶液混合的操作为_______。

(4)往溶液II中加入饱和KOH溶液得到湿产品的原因是_______。该工艺流程中可循环使用的物质是_______(填化学式)。

(5)高铁酸钾还可以通过电解法制备,其原理如图2所示:阳极的电极反应式为_______。

参考答案:

1.B

【解析】氢氧化钾的物质的量为2mol,与二氧化碳反应转化为正盐,需要二氧化碳的物质的量为1mol,则根据乙醇燃烧方程式分析,乙醇的物质的量为0.5mol,则1mol乙醇完全燃烧放出的热量为2Q kJ。

故选B。

2.B

【解析】A.右图示可知,该反应为吸热反应,故断裂和的化学键所吸收的能量之和大于断裂的化学键所吸收的能量,A错误;

B.右图示可知,该反应为吸热反应,故生成物的总能量高于反应物的总能量,即的总能量大于和的能量之和,B正确;

C.由图示可知,和的键能之和为,C错误;

D.反应热等于正反应的活化能减去逆反应的活化能,故该反应的热化学方程式为:,D错误;

故答案为:B。

3.B

【解析】A.化学反应的实质是旧化学键的断裂和新化学键的形成,所以化学反应中一定有化学键的断裂与形成,A正确;

B.化学反应中不一定有电子转移,如酸碱中和反应,B错误;

C.有新物质生成的反应为化学反应,所以化学反应中一定有新物质生成,C正确;

D.断裂化学键吸热,形成化学键放热,化学反应中有化学键的断裂和形成,所以化学反应中一定伴随着能量变化,D正确;

故选B。

4.C

【解析】A.过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气,离子方程式为:,A错误;

B.白醋可除去水壶中的水垢,白醋为弱酸,不可拆成离子形式,离子方程式为:,B错误;

C.工业上电解熔融的氯化镁制金属镁,发生反应的离子方程式为:2Cl-+Mg2+Mg+Cl2↑,C正确;

D.Ba(OH)2足量,最终会得到偏铝酸根,D错误;

故选C。

5.C

【解析】A.催化剂能降低反应的活化能,则b中使用了催化剂,A说法错误;

B.反应物能量高于生成物,为放热反应, H=生成物能量-反应物能量,B说法错误;

C.根据图象可知,反应过程b可能分两步进行,C说法正确;

D.E1、E2表示反应过程中不同步反应的活化能,整个反应的活化能为能量较高的E1,D说法错误;

故选C。

6.D

【解析】A.根据装置图可知:仪器A的名称是环形玻璃搅拌棒,A正确;

B.HCl与NaOH发生中和反应,反应方程式为:HCl+NaOH=NaCl+H2O,可见二者反应的物质的量的比是1:1。由于任何反应都具有一定的可逆性,为保证盐酸完全反应,加入的NaOH溶液中溶质的物质的量稍微过量,B正确;

C.为减少酸碱中和反应过程的热量损失,酸碱混合时需将量筒中NaOH溶液一次性快速倒入小烧杯中,C正确;

D.若用稀硫酸和Ba(OH)2代替盐酸和NaOH溶液进行反应,由于此时除H+与OH-反应产生H2O放出热量,还有Ba2+与结合形成BaSO4沉淀也放出热量,因此会导致实验结果不准确,D错误;

故合理选项是D。

7.B

【解析】从总反应分析:放电时Al电极发生了氧化反应为负极,电极反应为,Cu/CuxS极为正极,电极反应为3CuxS+6e-=3xCu+3S2 ;

充电时:Al电极为阴极,电极反应式为,Cu/CuxS极为阳极,电极反应式为3xCu+3S2 -6e-=3CuxS。

【解析】A.由分析可知充电时Cu/CuxS极为阳极,A项正确;

B.由分析可知充电时的阳极反应式为3xCu+3S2 -6e-=3CuxS,B项错误;

C.放电时,阳离子移向正极,故放电时,K+通过阳离子交换膜向Cu/CuxS电极移动,C项正确;

D.放电时,Al作负极,电极反应式为,Cu/CuxS为正极,电极反应为3CuxS+6e-=3xCu+3S2 ,K+通过阳离子交换膜移向正极,则放电时,每转移1mol电子,molAl溶解进入电解质溶液,使负极区电解质溶液增重,1mol K+从负极移向正极,使负极区电解质溶液减重,故负极区减少的质量为39g-30g,D项正确;

故选B。

8.B

【解析】根据装置图所示,该装置为铜锌原电池,锌作负极,发生氧化反应,负极反应为Zn-2e-=Zn2+,铜作正极,发生还原反应,正极反应为:2H++2e-=H2↑,据此分析解答。

【解析】A.铜作正极,不参与电极反应,无铜离子产生,溶液不变蓝色,故A错误;

B.铜作正极,发生还原反应,电解质溶液中的氢离子在铜电极上得到电子转化为氢气,正极反应为:2H++2e-=H2↑,铜电极上有气泡产生,故B正确;

C.正极上氢离子得到电子,c(H+)降低,溶液的pH增大,故C错误;

D.Cu电极没有参与反应,既不作氧化剂也不作还原剂,故D错误;

答案选B。

9.C

【解析】A.E2表示活化分子转化为C时伴随的能量变化,A项错误;

B.若X是反应A+BC的催化剂,则X是反应①的反应物,是反应②的生成物,B项错误;

C.由图象可知,反应物A、 B的总能量高于生成物C的能量,反应是放热反应,ΔH<0,C项正确;

D.焓变和反应物和生成物能量有关,与反应变化过程无关,催化剂只改变反应速率,不改变反应的焓变,D项错误;

答案选C。

10.D

【解析】A.从图中可以看出,该反应中Li参加了反应,最终又生成了Li,所以Li是催化剂。虽然在第二步水也参加了反应,第三步生成了水,但总反应为2N2+6H2O=3O2+4NH3,所以水为反应物,故A错误;

B.第二步反应是Li3N和水反应生成LiOH和NH3,没有化合价变化,不是氧化还原反应,故B错误;

C.电解LiOH溶液时,在阴极不可能是Li+得电子生成Li,故C错误;

D.根据总反应方程式:2N2+6H2O=3O2+4NH3,每生成1mol NH3,同时生成0.75mol O2,故D正确;

故选D。

11.D

【解析】A. 将苯滴入溴水中,振荡后水层接近无色,为萃取现象,没有发生化学反应,故A错误;

B. 化学反应中除了遵循质量守恒定律,还遵循能量守恒定律,化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化。所以化学反应除了生成新的物质外,还一定伴随着能量的变化,能量变化通常表现为热量的变化,即放热和吸热,故B错误;

C. 放热反应有的需加热,有的不需加热。如木炭的燃烧是一个放热反应,但需要点燃,点燃的目的是使其达到着火点。再如铝热反应也是,故C错误;

D. 氧化铁与铝反应放出大量的热,且Fe元素和Al元素化合价发生变化,氧化铁与铝反应既是氧化还原反应又是放热反应,故D正确;

故选D。

12.D

【解析】A.加热固体应在坩埚中进行,A错误;

B.除去氯气中的氯化氢和水,应先通入饱和食盐水,再通入浓硫酸,B错误;

C.粗铜精炼时粗铜应作阳极,与电源正极相连,C错误;

D.NO能与氧气反应,但不溶于水,故用排水法收集NO,D正确;

答案选D。

13. 第二周期第IA族 范德华力(分子间作用力) 2Li+2H2O=2Li++2OH-+H2↑ Li1-xCoO2+xLi++xe-= LiCoO2 避免过充、过放、过电流、短路及热冲击或使用保护元件等

【解析】(1)根据锂元素的原子结构与元素位置的关系分析判断;

(2)氧化锂是离子化合物,Li+与O2-之间通过离子键结合;

(3)①石墨烯结构是平面结构,层内是共价键,层间以分子间作用力结合;

②根据Li是碱金属元素,利用碱金属单质的性质分析;

③锂离子电池放电时正极上Li+得电子变为LiCoO2;

④使用锂离子电池的注意问题是禁止过充、过房,配备相应的保护元件等。

【解析】(1)Li是3号元素,核外电子排布为2、1,所以Li在元素周期表的位置位于第二周期第IA族;

(2) Li2O是离子化合物,Li+与O2-之间通过离子键结合,其电子式为:;

(3)①石墨烯的优点是提高电池的能量密度,石墨烯为层状结构,在层内,C原子之间以共价键结合,在层与层之间存在的作用力是分子间作用力,也叫范德华力;

②Li是碱金属元素,单质比较活泼,容易和水反应产生氢气,反应方程式为:2Li+2H2O=2Li++2OH-+H2↑,所以锂离子电池不能用水溶液;

③根据锂电池总反应方程式可知:锂离子电池在放电时,正极上Li+得电子变为LiCoO2,电极反应式为:Li1-xCoO2+xLi++xe-= LiCoO2;

④锂电池在使用时应该注意的问题是避免过充、过放、过电流、短路及热冲击或使用保护元件等。

【点睛】本题考查了锂元素的有关知识,解答时要根据各种物质的结构,充分利用题干信息进行综合分析、判断。

14. 2Al2O3(熔融)4Al+3O2↑ 负极 正极 N AD 2NH3-6e-+6OH-=2N2+6H2O 13

【解析】(1)①电解法制备金属铝,三氧化铝电解生成铝和氧气;

②铁是待镀金属,此时铁器应与电源负极相连;电解精炼铜时,粗铜作阳极,粗铜应与电源正极相连。

③模拟铁的电化学防护,用外加电流的阴极保护法,铁在阴极;

(2)根据电解池中离子的放电顺序和两极上发生的变化来书写电极反应方程式进行计算,两个电极上转移的电子数目是相等的,据此计算出溶液中减少的物质的物质的量,思考需加入物质.

(3)电极a电极发生氧化反应,氨气在碱性条件下氧化为氮气:2NH3-6e-+6OH-=2N2+6H2O ;

当消耗336mLNO2气体(标况下)时,由反应2NO2+8e-+4H2O=N2+8OH-计算生成的OH-。

【解析】(1)①电解法制备金属铝,三氧化铝电解生成铝和氧气,化学反应方程式为2Al2O3(熔融)4Al+3O2↑。

故答案为:2Al2O3(熔融)4Al+3O2↑;

②为了防止铁器被腐蚀常用电解法在其表面镀铜,铁是待镀金属,此时铁器应与电源负极相连;电解精炼铜时,粗铜作阳极,粗铜应与电源正极相连。

故答案为:负极 ; 正极;

③模拟铁的电化学防护,为减缓铁的腐蚀,用外加电流的阴极保护法,开关K应置于N处。故答案为:N;

(2)电解H2SO4和CuSO4的混合溶液,阳极发生的反应为:4OH-→2H2O+O2↑+4e-,阴极上发生的电极反应为:Cu2++2e-→Cu,2H++2e-→H2↑,

阳极生成3.36L氧气,即0.15mol,由阳极电极反应式可知,转移电子为0.6mol,阴极收集到2.24L(标况)气体,即生成0.1mol的氢气,

由阴极电极反应式可知,阴极上生成的0.1molH2只得到了0.2mol电子,所以剩余0.4mol电子由铜离子获得,生成铜0.2mol,综上分析,电解H2SO4和CuSO4的混合溶液时,生成了0.2molCu,0.1mol氢气,0.15mol氧气,溶液要想恢复电解前的状态,需加入0.2molCuO(或碳酸铜)和0.1mol水,

故选AD。

(3)电极a电极发生氧化反应,氨气在碱性条件下氧化为氮气:2NH3-6e-+6OH-=2N2+6H2O ;电极b的电极发生还原反应,二氧化氮转化生成氮气,电极方程式为2NO2+8e-+4H2O=N2+8OH-,总反应:6NO2+8NH3→7N2+12H2O,消耗标准状况下336mL NO2时,电路中转移0.06mol电子,电解池中生成0.06mol OH-,c(OH-)=0.06mol÷0.6L=0.1mol·L-1,c(H+)= mol·L-1=10-13mol·L-1,故pH=13,

故答案为:2NH3-6e-+6OH-=2N2+6H2O ;13。

15. CuSO4溶液 ZnSO4溶液 减小 增加 16 O2+4e-+2H2O=4OH- CH4-8e-+10OH-=CO+7H2O PbO2+4H++2e-+SO=PbSO4+2H2O 负

【解析】(1)Zn的活泼性大于Cu,则Zn作负极,内电路中阳离子向正极移动,则K+移向CuSO4溶液;Cl-移向ZnSO4溶液;电路中通过电子为0.5mol时,反应0.25mol锌,变为锌离子,则锌电极质量减小;铜电极为铜离子得电子生成铜,则铜电极质量增加0.25mol×64g/mol=16g;

(2)乙中氧气得电子,作正极,氧气与水反应生成氢氧根离子,则正极反应式为O2+4e-+2H2O=4OH-;负极甲烷失电子与氢氧根离子反应生成碳酸根离子和水,电极反应式为CH4-8e-+10OH-=CO+7H2O;

(3)铅蓄电池放电时正极二氧化铅得电子与氢离子反应生成硫酸铅和水,电极反应式为PbO2+4H++2e-+SO=PbSO4+2H2O;充电时,电池的负极提供电子,则电解池的阴极得电子,则电源的负极与铅蓄电池负极相连。

16.(1)D

(2) 正极 Al在浓硝酸中发生钝化,形成的氧化膜阻止了Al进一步反应

【解析】(1)

原电池是将化学能转变为电能的装置,只有氧化还原反应才有电子的转移,才能形成原电池,B、D为氧化还原反应,但选项B的化学方程式未配平,A、C为非氧化还原反应,不可以设计成原电池,故答案为:D;

(2)

O~t1时,Al在浓硝酸中发生钝化过程,Al为负极,铜为正极,溶液中的硝酸根离子得到电子,正极电极反应式为:,原电池中阳离子向正极移动,则溶液中的H+向正极移动;由于随着反应进行铝表面钝化形成氧化膜阻碍反应进行,t1时,铜做负极反应,Al为正极,因此电流方向发生改变。

17. CH3OH(l)+ O2(g)=CO2(g)+2H2O(l) △H=-726.5kJ/mol 变小 不变 -93 2N2H4(g)+2NO2(g)=3N2(g)+4H2O(g) △H=(2b-a) kJ/mol

【解析】(1)燃烧热是1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物放出的热量,据此分析书写;

(2)①催化剂降低反应的活化能,但不改变焓变;②根据△H=反应物总键能-生成物总键能计算;

(3)根据盖斯定律分析解答。

【解析】(1)16gCH3OH在氧气中燃烧生成CO2和液态水,放出363.25kJ热量,则32gCH3OH即1molCH3OH在氧气中燃烧生成CO2和液态水,放出726.5kJ热量,则△H=-726.5kJ/mol,则甲醇燃烧热的热化学方程式为:CH3OH(l)+O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-726.5kJ/mol,故答案为:CH3OH(l)+ O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-726.5kJ/mol;

(2)①催化剂能够降低反应的活化能,加快反应速率,但不改变焓变,则加催化剂会使图中E变小,图中△H不变,故答案为:变小;不变;

②N2(g)+3H2(g) 2NH3(g)△H=反应物总键能-生成物总键能=945kJ mol-1+436kJ mol-1×3-391kJ mol-1×6=-93kJ mol-1=akJ mol-1,解得a=-93,故答案为:-93;

(3) ①N2(g)+2O2(g)=2NO2(g) △H1=a kJ·mol-1,②N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g) △H2=b kJ·mol-1,根据盖斯定律,将②×2-①得:2N2H4(g)-N2(g)=2N2(g)+4H2O(g)-2NO2(g) △H=2△H2-△H1,整理得:2N2H4(g)+2NO2(g)=3N2(g)+4H2O(g) △H=(2b-a) kJ/mol,故答案为:2N2H4(g)+2NO2(g)=3N2(g)+4H2O(g) △H=(2b-a) kJ/mol。

【点睛】本题的易错点为(2)②,要转移1个氨气分子中含有3个N-H键。

18. 2H2(g)+O2(g)=2H2O(g) ΔH=-483.6kJ/mol -285.792 285.792 2N2H4(g)+2NO2(g)=3N2(g)+4H2O(g) ΔH=-1135.7kJ/mol

【解析】(1)由氢气和氧气反应生成1 mol水蒸气放热241.8 kJ,则2molH2(g)与1molO2(g)反应生成2molH2O(g),放热483.6kJ,该反应的热化学方程式:2H2(g)+O2(g)=2H2O(g) ΔH=-483.6kJ/mol。若1g水蒸气转化成液态水放热2.444kJ,则2H2O(g)= 2H2O(l) ΔH=-2.444 kJ/g×36g/mol=-87.984kJ/mol,利用盖斯定律,将二式相加,然后除以2,即得反应H2(g)+O2(g)=H2O(l)的ΔH=-285.792kJ/mol。氢气的燃烧热为生成1mol液态水时所放出的热量,所以氢气的燃烧热为-285.792kJ/mol。答案为:2H2(g)+O2(g)=2H2O(g) ΔH=-483.6kJ/mol;-285.792;-285.792;

(2) N2(g)+2O2(g)=2NO2(g) ΔH=+67.7 kJ/mol ①

N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g) ΔH=-534 kJ/mol ②

利用盖斯定律,将②×2-①,可求出ΔH=(-534 kJ/mol)×2-(+67.7 kJ/mol)= -1135.7kJ/mol,从而得出N2H4和NO2反应的热化学方程式为2N2H4(g)+2NO2(g)=3N2(g)+4H2O(g) ΔH=-1135.7kJ/mol。答案为:2N2H4(g)+2NO2(g)=3N2(g)+4H2O(g) ΔH=-1135.7kJ/mol。

【点睛】燃烧热强调燃烧物为1mol,且产物处于稳定态;中和热强调酸与碱反应,生成1mol水。

19.(1)Cl2+2OH—=Cl—+ClO—+H2O

(2)CO(NH2)2+NaClO+2NaOHN2H4 H2O+Na2CO3+NaCl

(3)降低NaN3的溶解度,有利于NaN3结晶析出

(4)2mol

(5)防止过量的NaClO将生成的N2H4 H2O氧化

(6) OH— ClO—+2e—+H2O= Cl—+2OH—

【解析】由题给流程可知,氯气与氢氧化钠溶液在吸收塔中反应得到次氯酸钠溶液,次氯酸钠溶液与尿素在反应器1中硫酸锰做催化剂作用下,碱性条件下反应得到含有碳酸钠、氯化钠的水合肼溶液,溶液经蒸馏、脱盐、精制得到碳酸钠和水合肼,水合肼溶于无水乙醚后,与亚硝酸乙酯和氢氧化钠混合液在反应器2中发生反应生成叠氮化钠和乙醇,所得反应液经过结晶、抽滤、洗涤,重结晶,制得叠氮化钠。

(1)

由分析可知,吸收塔内发生反应反应为氯气与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,反应的离子方程式为Cl2+2OH—=Cl—+ClO—+H2O,故答案为:Cl2+2OH—=Cl—+ClO—+H2O;

(2)

由分析可知,反应器1中生成水合肼的反应为次氯酸钠溶液与尿素在硫酸锰做催化剂作用下,碱性条件下反应得到含有碳酸钠、氯化钠和水合肼,反应的化学方程式为CO(NH2)2+NaClO+2NaOHN2H4 H2O+Na2CO3+NaCl,故答案为:CO(NH2)2+NaClO+2NaOHN2H4 H2O+Na2CO3+NaCl;

(3)

由题中信息可知,叠氮化钠是离子化合物,不溶于乙醚,微溶于乙醇,易溶于水,所以在反应器2中加入无水乙醚的作用是降低叠氮化钠的溶解度,便于叠氮化钠结晶析出,故答案为:降低NaN3的溶解度,有利于NaN3结晶析出;

(4)

由题意可知反应器2中发生的反应为N2H4 H2O+CH3CH2ONO+NaOH=NaN3+CH3CH2OH+3H2O,若反应生成39g叠氮化钠,反应中转移电子的物质的量为×=2mol,故答案为:2mol;

(5)

由题给信息可知,水合肼具有强还原性,易被氧化成氮气,若次氯酸钠溶液过量,会将水合肼氧化,导致产率降低,故答案为:防止过量的NaClO将生成的N2H4 H2O氧化;

(6)

由图可知,多孔铂电极为负极,氨分子在负极失去电子发生氧化反应生成肼,石墨为正极,在水分子作用下,次氯酸根离子在正极得到电子发生还原反应生成氯离子和氢氧根离子;

①由分析可知,多孔铂电极为负极,石墨为正极,溶液中阴离子氢氧根离子向多孔铂电极移动,故答案为:OH—;

②由分析可知,石墨为正极,氯酸根离子在正极得到电子发生还原反应生成氯离子和氢氧根离子,电极反应式为ClO—+2e—+H2O= Cl—+2OH—,故答案为:ClO—+2e—+H2O= Cl—+2OH—。

20.(1) 平面正三角形 sp2

(2)3:7

(3) 2Fe3++3ClO-+10OH-=2+3Cl-+5H2O 在碱性的NaClO浓溶液中缓慢滴加90%的Fe(NO3)3溶液,边加边搅拌

(4) 高铁酸钾的溶解度比高铁酸钠的小 NaOH

(5)Fe-6e-+8OH-=+4H2O

【解析】足量氯气与NaOH溶液反应制备NaClO,得到的溶液I中加NaOH固体是与过量的氯气反应生成更多的NaClO,并为后续提供碱性环境;向得到的碱性NaClO溶液中加入硝酸铁溶液得到溶液II:高铁酸钠溶液,加入饱和KOH溶液,利用溶解度差异将高铁酸钠转化为高铁酸钾晶体(湿产品)析出,洗涤干燥后得到纯净的高铁酸钾晶体。

【解析】(1)中N原子为sp2杂化,无孤对电子,故为平面三角形结构;

(2)某温度时NaOH与Cl2反应生成的ClO-和的浓度之比为2∶1,根据得失电子守恒可得,被还原的氯原子生成氯离子,被氧化的氯原子生成ClO-和,故被氧化的氯原子与被还原的氯原子的物质的量之比为:3∶7;

(3)反应③是ClO-将Fe3+氧化为,离子方程式为:2Fe3++3ClO-+10OH-=2+3Cl-+5H2O;根据题中信息:高铁酸钾(K2FeO4)在中性或酸性溶液中逐渐分解,在碱性溶液中稳定,故两溶液混合时:在碱性的NaClO浓溶液中缓慢滴加90%的Fe(NO3)3溶液,边加边搅拌;

(4)根据分析,利用溶解度差异将高铁酸钠转化为高铁酸钾晶体析出,故往溶液II中加入饱和KOH溶液得到湿产品的原因是:高铁酸钾的溶解度比高铁酸钠的小;由溶液II得到湿产品时加入了饱和KOH溶液,得到产品的同时又有NaOH生成,可循环利用;

(5)利用电解法制备高铁酸钾,故阳极铁被氧化生成高铁酸根,电极反应式为:Fe-6e-+8OH-=+4H2O。

一、单选题

1.常温常压下,充分燃烧一定量的乙醇放出的热量为Q kJ,用400mL 5mol·L-1 KOH溶液吸收生成的CO2,恰好完全转变成正盐,则充分燃烧1mol C2H5OH所放出的热量为

A.Q kJ B.2Q kJ C.3Q kJ D.4Q kJ

2.根据所示的能量图,下列说法正确的是

A.断裂和的化学键所吸收的能量之和小于断裂的化学键所吸收的能量

B.的总能量大于和的能量之和

C.和的能量之和为

D.

3.下列有关化学反应的认识错误的是

A.一定有化学键的断裂与形成 B.一定有电子转移

C.一定有新物质生成 D.一定伴随着能量变化

4.下列反应方程式书写正确的是

A.过氧化钠与水反应:2O+2H2O=O2↑+4OH-

B.用白醋除水垢:CaCO3+2H+=CO2↑+H2O+Ca2+

C.电解熔融MgCl2制镁:2Cl-+Mg2+Mg+Cl2↑

D.Al2(SO4)3溶液中加入足量Ba(OH)2溶液:Al3++SO+Ba2++3OH-=Al(OH)3↓+BaSO4↓

5.某反应过程中能量变化如图所示。下列说法正确的是

A.反应过程a有催化剂参与

B.该反应为吸热反应,热效应等于ΔH

C.反应过程b可能分两步进行

D.有催化剂条件下,反应的活化能等于E1—E2

6.分别取50 mL0.50 mol/L盐酸与50 mL0.55 mol/L氢氧化钠溶液混合进行中和热的测定,下列说法不正确的是

A.仪器A的名称是环形玻璃搅拌棒

B.用稍过量的氢氧化钠可确保盐酸完全反应

C.为减少热量损失,酸碱混合时需将量筒中NaOH溶液快速倒入小烧杯中

D.用稀硫酸和Ba(OH)2代替盐酸和NaOH溶液进行反应,结果也正确

7.以铜作催化剂的一种铝硫电池的示意图如图所示,电池放电时的反应原理为。下列说法错误的是(阳离子交换膜只允许阳离子通过)

A.充电时,Cu/CuxS电极为阳极

B.充电时,阳极区的电极反应式为

C.放电时,K+通过阳离子交换膜向Cu/CuxS电极移动

D.放电时,每转移1mol电子,负极区电解质溶液质量减轻30g

8.对如图实验现象描述或分析正确的是

A.溶液变蓝色 B.片上有气泡

C.一段时间后,溶液的减小 D.是氧化剂

9.反应A+BC分两步进行:①A+BX,②XC,反应过程中能量变化如下图所示,E1表示反应A+BX的活化能。下列有关叙述正确的是

A.E2表示反应XC的活化能

B.X是反应A+BC的催化剂

C.反应A+BC的ΔH<0

D.加入催化剂可改变反应A+BC的焓变

10.科学家采用如图所示方法,可持续合成氨,跟氮气和氢气高温高压合成氨相比,反应条件更加温和。下列说法正确的是

A.该过程中Li和H2O作催化剂

B.三步反应都是氧化还原反应

C.反应Ⅲ可能是对LiOH溶液进行了电解

D.反应过程中每生成1mol NH3,同时生成0.75mol O2

11.下列关于化学反应的说法正确的是

A.将苯滴入溴水中,振荡后水层接近无色,发生取代反应

B.化学反应除了生成新的物质外,不一定伴随着能量的变化

C.放热的化学反应不需要加热就能发生

D.氧化铁与铝反应既是氧化还原反应又是放热反应

12.下列实验操作规范且能达到目的的是

A B C D

除去碳酸钠中的碳酸氢钠 氯气的净化 粗铜精炼 收集NO气体

A.A B.B C.C D.D

二、填空题

13.2019年诺贝尔化学奖颁给了三位为锂离子电池发展做出巨大贡献的科学家,锂离子电池广泛应用于手机、笔记本电脑等。

(1)锂元素在元素周期表中的位置:_________________。

(2)氧化锂(Li2O)是制备锂离子电池的重要原料,氧化锂的电子式为_____________。

(3)近日华为宣布:利用锂离子能在石墨烯表面和电极之间快速大量穿梭运动的特性,开发出了石墨烯电池,电池反应式为LIxC6+Li1-xC6+LiCoO2,其工作原理如图。

①石墨烯的优点是提高电池的能量密度,石墨烯为层状结构,层与层之间存在的作用力是_______。

②锂离子电池不能用水溶液做离子导体的原因是___________(用离子方程式表示)。

③锂离子电池放电时正极的电极反应式为________________。

④请指出使用锂离子电池的注意问题____________________。(回答一条即可)

14.电解原理在生产生活中应用广泛,请回答下列问题:

(1)①电解法制备金属铝的化学反应方程式为___。

②为了防止铁器被腐蚀常用电解法在其表面镀铜,此时铁器应与电源__极相连;电解精炼铜时,粗铜应与电源__极相连。

③利用如图装置,可以模拟铁的电化学防护。为减缓铁的腐蚀,开关K应置于__处。

(2)用石墨电极电解100mLH2SO4和CuSO4的混合溶液,通电一段时间后,阴、阳两极分别收集到2.24L和3.36L气体(标况下),溶液想恢复至电解前的状态可加入___。

A.0.2molCuO和0.1molH2O B.0.1molCuCO3

C.0.1molCu(OH)2 D.0.1molCu2(OH)2CO3

(3)汽车尾气排放的CO、NOx等气体是大气污染的主要来源,NOx也是雾霾天气的主要成因之一。利用反应NO2+NH3→N2+H2O(未配平)消除NO2的简易装置如图所示。

①电极a的电极反应式为___。

②常温下,若用该电池电解0.6L1mol/L的食盐水,当消耗336mLB气体(标况下)时电解池中溶液的pH=__(假设电解过程溶液体积不变)。

15.应用电化学原理,回答下列问题:

(1)甲中电流计指针偏移时,盐桥(装有含琼胶的KCl饱和溶液)中离子移动的方向是:K+移向_______,Cl-移向_______。一段时间后,当电路中通过电子为0.5mol时,锌电极质量_______(填“增加”或“减少”,下同),铜电极质量_______了_______ g。

(2)乙中正极反应式为_______;若将H2换成CH4,则负极反应式为_______。

(3)丙中铅蓄电池放电时正极的电极反应式为:_______,放电一段时间后,进行充电时,要将外接电源的负极与铅蓄电池 _______极相连接。

16.Ⅰ.判断:

(1)下列化学(或离子)方程式正确且能设计成原电池的是_______(填字母,下同)。

A. B.

C. D.

Ⅱ.常温下,将除去表面氧化膜的Al、Cu片插入浓中组成原电池(图1),测得原电池的电流强度(I)随时间(t)的变化如图2所示。反应过程中有红棕色气体产生。

(2)O~t1时,原电池的负极是Al片,此时,正极的电极反应式是_______,溶液中的向_______移动(填“正极”或“负极”);t1时,原电池中电子流动方向发生改变,其原因是_______。

三、计算题

17.(1)实验测得16 g甲醇CH3OH(l)在氧气中充分燃烧生成二氧化碳气体和液态水时释放出363.25kJ的热量,试写出甲醇燃烧的热化学方程式:_____________。

(2)合成氨反应N(g)+3H2(g)2NH3(g) △H=a kJ·mol-1,能量变化如图所示:

①该反应通常用铁作催化剂,加催化剂会使图中E__(填“变大”“变小”或“不变”,下同),图中△H___。

②有关键能数据如下:

化学键 H—H N—H N≡N

键能(kJ mol-1) 436 391 945

试根据表中所列键能数据计算a为_______。

(3)发射卫星时可用肼(N2H4)为燃料,用二氧化氯为氧化剂,这两种物质反应生成氮气和水蒸气。

已知:①N2(g)+2O2(g)=2NO2(g) △H1=a kJ·mol-1

②N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g) △H2=b kJ·mol-1

写出肼和二氧化氮反应生成氮气和气态水的热化学方程式:_______。

18.(1)由氢气和氧气反应生成1 mol水蒸气放热241.8 kJ,写出该反应的热化学方程式:_______。若1g水蒸气转化成液态水放热2.444kJ,则反应H2(g)+O2(g)=H2O(l)的ΔH=_______kJ/mol。氢气的燃烧热为_______kJ/mol。

(2)火箭发射时可用肼(N2H4)为燃料,以二氧化氮作氧化剂,它们相互反应生成氮气和水蒸气。已知:N2(g)+2O2(g)=2NO2(g) ΔH=+67.7 kJ/mol;N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g) ΔH=-534 kJ/mol;则N2H4和NO2反应的热化学方程式为_______。

四、工业流程题

19.叠氮化钠()不溶于乙醚,微溶于乙醇,易溶于水,常用于汽车安全防护袋的气源,汽车发生剧烈碰撞时,立即自动充气。实验室模拟尿素法制备水合肼()并利用其进一步反应制取的流程如下:

已知:①易溶于水,具有强还原性,易被氧化成;

②一定条件下,碱性NaClO溶液与尿素溶液反应生成。

回答下列问题:

(1)吸收塔内发生反应的离子方程式为 _______。

(2)写出反应器1中生成水合肼反应的化学方程式:_______。

(3)反应器2中加入无水乙醚的作用是 _______。

(4)已知亚硝酸乙酯的结构简式为,反应器2中生成和。若生成39g ,则该反应中转移电子的物质的量为_______。

(5)反应器1要控制NaClO溶液的用量,其主要目的是_______。

(6)某实验室设计了如图所示装置制备。双极膜是阴、阳复合膜,层间的解离成和并可分别通过阴、阳膜定向移动。

①双极膜中产生的_______(填“”或“”)移向多孔铂电极。

②石墨电极反应式为_______。

20.高铁酸钾(K2FeO4)为暗紫色固体,可溶于水,在中性或酸性溶液中逐渐分解,在碱性溶液中稳定,是一种新型多功能水处理剂。其生产工艺如图1所示:

回答下列问题:

(1)Fe(NO3)3中的空间结构名称为_______氮原子的杂化轨道类型为_______

(2)反应①应在温度较低的情况下进行,因温度较高时NaOH与Cl2反应生成NaClO3,取某温度下反应液,测得ClO-与的物质的量浓度之比是2∶1,则Cl2与氢氧化钠溶液反应时,被氧化的氯原子与被还原的氯原子的物质的量之比为_______。

(3)反应③的离子方程式为_______,制备时,两溶液混合的操作为_______。

(4)往溶液II中加入饱和KOH溶液得到湿产品的原因是_______。该工艺流程中可循环使用的物质是_______(填化学式)。

(5)高铁酸钾还可以通过电解法制备,其原理如图2所示:阳极的电极反应式为_______。

参考答案:

1.B

【解析】氢氧化钾的物质的量为2mol,与二氧化碳反应转化为正盐,需要二氧化碳的物质的量为1mol,则根据乙醇燃烧方程式分析,乙醇的物质的量为0.5mol,则1mol乙醇完全燃烧放出的热量为2Q kJ。

故选B。

2.B

【解析】A.右图示可知,该反应为吸热反应,故断裂和的化学键所吸收的能量之和大于断裂的化学键所吸收的能量,A错误;

B.右图示可知,该反应为吸热反应,故生成物的总能量高于反应物的总能量,即的总能量大于和的能量之和,B正确;

C.由图示可知,和的键能之和为,C错误;

D.反应热等于正反应的活化能减去逆反应的活化能,故该反应的热化学方程式为:,D错误;

故答案为:B。

3.B

【解析】A.化学反应的实质是旧化学键的断裂和新化学键的形成,所以化学反应中一定有化学键的断裂与形成,A正确;

B.化学反应中不一定有电子转移,如酸碱中和反应,B错误;

C.有新物质生成的反应为化学反应,所以化学反应中一定有新物质生成,C正确;

D.断裂化学键吸热,形成化学键放热,化学反应中有化学键的断裂和形成,所以化学反应中一定伴随着能量变化,D正确;

故选B。

4.C

【解析】A.过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气,离子方程式为:,A错误;

B.白醋可除去水壶中的水垢,白醋为弱酸,不可拆成离子形式,离子方程式为:,B错误;

C.工业上电解熔融的氯化镁制金属镁,发生反应的离子方程式为:2Cl-+Mg2+Mg+Cl2↑,C正确;

D.Ba(OH)2足量,最终会得到偏铝酸根,D错误;

故选C。

5.C

【解析】A.催化剂能降低反应的活化能,则b中使用了催化剂,A说法错误;

B.反应物能量高于生成物,为放热反应, H=生成物能量-反应物能量,B说法错误;

C.根据图象可知,反应过程b可能分两步进行,C说法正确;

D.E1、E2表示反应过程中不同步反应的活化能,整个反应的活化能为能量较高的E1,D说法错误;

故选C。

6.D

【解析】A.根据装置图可知:仪器A的名称是环形玻璃搅拌棒,A正确;

B.HCl与NaOH发生中和反应,反应方程式为:HCl+NaOH=NaCl+H2O,可见二者反应的物质的量的比是1:1。由于任何反应都具有一定的可逆性,为保证盐酸完全反应,加入的NaOH溶液中溶质的物质的量稍微过量,B正确;

C.为减少酸碱中和反应过程的热量损失,酸碱混合时需将量筒中NaOH溶液一次性快速倒入小烧杯中,C正确;

D.若用稀硫酸和Ba(OH)2代替盐酸和NaOH溶液进行反应,由于此时除H+与OH-反应产生H2O放出热量,还有Ba2+与结合形成BaSO4沉淀也放出热量,因此会导致实验结果不准确,D错误;

故合理选项是D。

7.B

【解析】从总反应分析:放电时Al电极发生了氧化反应为负极,电极反应为,Cu/CuxS极为正极,电极反应为3CuxS+6e-=3xCu+3S2 ;

充电时:Al电极为阴极,电极反应式为,Cu/CuxS极为阳极,电极反应式为3xCu+3S2 -6e-=3CuxS。

【解析】A.由分析可知充电时Cu/CuxS极为阳极,A项正确;

B.由分析可知充电时的阳极反应式为3xCu+3S2 -6e-=3CuxS,B项错误;

C.放电时,阳离子移向正极,故放电时,K+通过阳离子交换膜向Cu/CuxS电极移动,C项正确;

D.放电时,Al作负极,电极反应式为,Cu/CuxS为正极,电极反应为3CuxS+6e-=3xCu+3S2 ,K+通过阳离子交换膜移向正极,则放电时,每转移1mol电子,molAl溶解进入电解质溶液,使负极区电解质溶液增重,1mol K+从负极移向正极,使负极区电解质溶液减重,故负极区减少的质量为39g-30g,D项正确;

故选B。

8.B

【解析】根据装置图所示,该装置为铜锌原电池,锌作负极,发生氧化反应,负极反应为Zn-2e-=Zn2+,铜作正极,发生还原反应,正极反应为:2H++2e-=H2↑,据此分析解答。

【解析】A.铜作正极,不参与电极反应,无铜离子产生,溶液不变蓝色,故A错误;

B.铜作正极,发生还原反应,电解质溶液中的氢离子在铜电极上得到电子转化为氢气,正极反应为:2H++2e-=H2↑,铜电极上有气泡产生,故B正确;

C.正极上氢离子得到电子,c(H+)降低,溶液的pH增大,故C错误;

D.Cu电极没有参与反应,既不作氧化剂也不作还原剂,故D错误;

答案选B。

9.C

【解析】A.E2表示活化分子转化为C时伴随的能量变化,A项错误;

B.若X是反应A+BC的催化剂,则X是反应①的反应物,是反应②的生成物,B项错误;

C.由图象可知,反应物A、 B的总能量高于生成物C的能量,反应是放热反应,ΔH<0,C项正确;

D.焓变和反应物和生成物能量有关,与反应变化过程无关,催化剂只改变反应速率,不改变反应的焓变,D项错误;

答案选C。

10.D

【解析】A.从图中可以看出,该反应中Li参加了反应,最终又生成了Li,所以Li是催化剂。虽然在第二步水也参加了反应,第三步生成了水,但总反应为2N2+6H2O=3O2+4NH3,所以水为反应物,故A错误;

B.第二步反应是Li3N和水反应生成LiOH和NH3,没有化合价变化,不是氧化还原反应,故B错误;

C.电解LiOH溶液时,在阴极不可能是Li+得电子生成Li,故C错误;

D.根据总反应方程式:2N2+6H2O=3O2+4NH3,每生成1mol NH3,同时生成0.75mol O2,故D正确;

故选D。

11.D

【解析】A. 将苯滴入溴水中,振荡后水层接近无色,为萃取现象,没有发生化学反应,故A错误;

B. 化学反应中除了遵循质量守恒定律,还遵循能量守恒定律,化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化。所以化学反应除了生成新的物质外,还一定伴随着能量的变化,能量变化通常表现为热量的变化,即放热和吸热,故B错误;

C. 放热反应有的需加热,有的不需加热。如木炭的燃烧是一个放热反应,但需要点燃,点燃的目的是使其达到着火点。再如铝热反应也是,故C错误;

D. 氧化铁与铝反应放出大量的热,且Fe元素和Al元素化合价发生变化,氧化铁与铝反应既是氧化还原反应又是放热反应,故D正确;

故选D。

12.D

【解析】A.加热固体应在坩埚中进行,A错误;

B.除去氯气中的氯化氢和水,应先通入饱和食盐水,再通入浓硫酸,B错误;

C.粗铜精炼时粗铜应作阳极,与电源正极相连,C错误;

D.NO能与氧气反应,但不溶于水,故用排水法收集NO,D正确;

答案选D。

13. 第二周期第IA族 范德华力(分子间作用力) 2Li+2H2O=2Li++2OH-+H2↑ Li1-xCoO2+xLi++xe-= LiCoO2 避免过充、过放、过电流、短路及热冲击或使用保护元件等

【解析】(1)根据锂元素的原子结构与元素位置的关系分析判断;

(2)氧化锂是离子化合物,Li+与O2-之间通过离子键结合;

(3)①石墨烯结构是平面结构,层内是共价键,层间以分子间作用力结合;

②根据Li是碱金属元素,利用碱金属单质的性质分析;

③锂离子电池放电时正极上Li+得电子变为LiCoO2;

④使用锂离子电池的注意问题是禁止过充、过房,配备相应的保护元件等。

【解析】(1)Li是3号元素,核外电子排布为2、1,所以Li在元素周期表的位置位于第二周期第IA族;

(2) Li2O是离子化合物,Li+与O2-之间通过离子键结合,其电子式为:;

(3)①石墨烯的优点是提高电池的能量密度,石墨烯为层状结构,在层内,C原子之间以共价键结合,在层与层之间存在的作用力是分子间作用力,也叫范德华力;

②Li是碱金属元素,单质比较活泼,容易和水反应产生氢气,反应方程式为:2Li+2H2O=2Li++2OH-+H2↑,所以锂离子电池不能用水溶液;

③根据锂电池总反应方程式可知:锂离子电池在放电时,正极上Li+得电子变为LiCoO2,电极反应式为:Li1-xCoO2+xLi++xe-= LiCoO2;

④锂电池在使用时应该注意的问题是避免过充、过放、过电流、短路及热冲击或使用保护元件等。

【点睛】本题考查了锂元素的有关知识,解答时要根据各种物质的结构,充分利用题干信息进行综合分析、判断。

14. 2Al2O3(熔融)4Al+3O2↑ 负极 正极 N AD 2NH3-6e-+6OH-=2N2+6H2O 13

【解析】(1)①电解法制备金属铝,三氧化铝电解生成铝和氧气;

②铁是待镀金属,此时铁器应与电源负极相连;电解精炼铜时,粗铜作阳极,粗铜应与电源正极相连。

③模拟铁的电化学防护,用外加电流的阴极保护法,铁在阴极;

(2)根据电解池中离子的放电顺序和两极上发生的变化来书写电极反应方程式进行计算,两个电极上转移的电子数目是相等的,据此计算出溶液中减少的物质的物质的量,思考需加入物质.

(3)电极a电极发生氧化反应,氨气在碱性条件下氧化为氮气:2NH3-6e-+6OH-=2N2+6H2O ;

当消耗336mLNO2气体(标况下)时,由反应2NO2+8e-+4H2O=N2+8OH-计算生成的OH-。

【解析】(1)①电解法制备金属铝,三氧化铝电解生成铝和氧气,化学反应方程式为2Al2O3(熔融)4Al+3O2↑。

故答案为:2Al2O3(熔融)4Al+3O2↑;

②为了防止铁器被腐蚀常用电解法在其表面镀铜,铁是待镀金属,此时铁器应与电源负极相连;电解精炼铜时,粗铜作阳极,粗铜应与电源正极相连。

故答案为:负极 ; 正极;

③模拟铁的电化学防护,为减缓铁的腐蚀,用外加电流的阴极保护法,开关K应置于N处。故答案为:N;

(2)电解H2SO4和CuSO4的混合溶液,阳极发生的反应为:4OH-→2H2O+O2↑+4e-,阴极上发生的电极反应为:Cu2++2e-→Cu,2H++2e-→H2↑,

阳极生成3.36L氧气,即0.15mol,由阳极电极反应式可知,转移电子为0.6mol,阴极收集到2.24L(标况)气体,即生成0.1mol的氢气,

由阴极电极反应式可知,阴极上生成的0.1molH2只得到了0.2mol电子,所以剩余0.4mol电子由铜离子获得,生成铜0.2mol,综上分析,电解H2SO4和CuSO4的混合溶液时,生成了0.2molCu,0.1mol氢气,0.15mol氧气,溶液要想恢复电解前的状态,需加入0.2molCuO(或碳酸铜)和0.1mol水,

故选AD。

(3)电极a电极发生氧化反应,氨气在碱性条件下氧化为氮气:2NH3-6e-+6OH-=2N2+6H2O ;电极b的电极发生还原反应,二氧化氮转化生成氮气,电极方程式为2NO2+8e-+4H2O=N2+8OH-,总反应:6NO2+8NH3→7N2+12H2O,消耗标准状况下336mL NO2时,电路中转移0.06mol电子,电解池中生成0.06mol OH-,c(OH-)=0.06mol÷0.6L=0.1mol·L-1,c(H+)= mol·L-1=10-13mol·L-1,故pH=13,

故答案为:2NH3-6e-+6OH-=2N2+6H2O ;13。

15. CuSO4溶液 ZnSO4溶液 减小 增加 16 O2+4e-+2H2O=4OH- CH4-8e-+10OH-=CO+7H2O PbO2+4H++2e-+SO=PbSO4+2H2O 负

【解析】(1)Zn的活泼性大于Cu,则Zn作负极,内电路中阳离子向正极移动,则K+移向CuSO4溶液;Cl-移向ZnSO4溶液;电路中通过电子为0.5mol时,反应0.25mol锌,变为锌离子,则锌电极质量减小;铜电极为铜离子得电子生成铜,则铜电极质量增加0.25mol×64g/mol=16g;

(2)乙中氧气得电子,作正极,氧气与水反应生成氢氧根离子,则正极反应式为O2+4e-+2H2O=4OH-;负极甲烷失电子与氢氧根离子反应生成碳酸根离子和水,电极反应式为CH4-8e-+10OH-=CO+7H2O;

(3)铅蓄电池放电时正极二氧化铅得电子与氢离子反应生成硫酸铅和水,电极反应式为PbO2+4H++2e-+SO=PbSO4+2H2O;充电时,电池的负极提供电子,则电解池的阴极得电子,则电源的负极与铅蓄电池负极相连。

16.(1)D

(2) 正极 Al在浓硝酸中发生钝化,形成的氧化膜阻止了Al进一步反应

【解析】(1)

原电池是将化学能转变为电能的装置,只有氧化还原反应才有电子的转移,才能形成原电池,B、D为氧化还原反应,但选项B的化学方程式未配平,A、C为非氧化还原反应,不可以设计成原电池,故答案为:D;

(2)

O~t1时,Al在浓硝酸中发生钝化过程,Al为负极,铜为正极,溶液中的硝酸根离子得到电子,正极电极反应式为:,原电池中阳离子向正极移动,则溶液中的H+向正极移动;由于随着反应进行铝表面钝化形成氧化膜阻碍反应进行,t1时,铜做负极反应,Al为正极,因此电流方向发生改变。

17. CH3OH(l)+ O2(g)=CO2(g)+2H2O(l) △H=-726.5kJ/mol 变小 不变 -93 2N2H4(g)+2NO2(g)=3N2(g)+4H2O(g) △H=(2b-a) kJ/mol

【解析】(1)燃烧热是1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物放出的热量,据此分析书写;

(2)①催化剂降低反应的活化能,但不改变焓变;②根据△H=反应物总键能-生成物总键能计算;

(3)根据盖斯定律分析解答。

【解析】(1)16gCH3OH在氧气中燃烧生成CO2和液态水,放出363.25kJ热量,则32gCH3OH即1molCH3OH在氧气中燃烧生成CO2和液态水,放出726.5kJ热量,则△H=-726.5kJ/mol,则甲醇燃烧热的热化学方程式为:CH3OH(l)+O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-726.5kJ/mol,故答案为:CH3OH(l)+ O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-726.5kJ/mol;

(2)①催化剂能够降低反应的活化能,加快反应速率,但不改变焓变,则加催化剂会使图中E变小,图中△H不变,故答案为:变小;不变;

②N2(g)+3H2(g) 2NH3(g)△H=反应物总键能-生成物总键能=945kJ mol-1+436kJ mol-1×3-391kJ mol-1×6=-93kJ mol-1=akJ mol-1,解得a=-93,故答案为:-93;

(3) ①N2(g)+2O2(g)=2NO2(g) △H1=a kJ·mol-1,②N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g) △H2=b kJ·mol-1,根据盖斯定律,将②×2-①得:2N2H4(g)-N2(g)=2N2(g)+4H2O(g)-2NO2(g) △H=2△H2-△H1,整理得:2N2H4(g)+2NO2(g)=3N2(g)+4H2O(g) △H=(2b-a) kJ/mol,故答案为:2N2H4(g)+2NO2(g)=3N2(g)+4H2O(g) △H=(2b-a) kJ/mol。

【点睛】本题的易错点为(2)②,要转移1个氨气分子中含有3个N-H键。

18. 2H2(g)+O2(g)=2H2O(g) ΔH=-483.6kJ/mol -285.792 285.792 2N2H4(g)+2NO2(g)=3N2(g)+4H2O(g) ΔH=-1135.7kJ/mol

【解析】(1)由氢气和氧气反应生成1 mol水蒸气放热241.8 kJ,则2molH2(g)与1molO2(g)反应生成2molH2O(g),放热483.6kJ,该反应的热化学方程式:2H2(g)+O2(g)=2H2O(g) ΔH=-483.6kJ/mol。若1g水蒸气转化成液态水放热2.444kJ,则2H2O(g)= 2H2O(l) ΔH=-2.444 kJ/g×36g/mol=-87.984kJ/mol,利用盖斯定律,将二式相加,然后除以2,即得反应H2(g)+O2(g)=H2O(l)的ΔH=-285.792kJ/mol。氢气的燃烧热为生成1mol液态水时所放出的热量,所以氢气的燃烧热为-285.792kJ/mol。答案为:2H2(g)+O2(g)=2H2O(g) ΔH=-483.6kJ/mol;-285.792;-285.792;

(2) N2(g)+2O2(g)=2NO2(g) ΔH=+67.7 kJ/mol ①

N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g) ΔH=-534 kJ/mol ②

利用盖斯定律,将②×2-①,可求出ΔH=(-534 kJ/mol)×2-(+67.7 kJ/mol)= -1135.7kJ/mol,从而得出N2H4和NO2反应的热化学方程式为2N2H4(g)+2NO2(g)=3N2(g)+4H2O(g) ΔH=-1135.7kJ/mol。答案为:2N2H4(g)+2NO2(g)=3N2(g)+4H2O(g) ΔH=-1135.7kJ/mol。

【点睛】燃烧热强调燃烧物为1mol,且产物处于稳定态;中和热强调酸与碱反应,生成1mol水。

19.(1)Cl2+2OH—=Cl—+ClO—+H2O

(2)CO(NH2)2+NaClO+2NaOHN2H4 H2O+Na2CO3+NaCl

(3)降低NaN3的溶解度,有利于NaN3结晶析出

(4)2mol

(5)防止过量的NaClO将生成的N2H4 H2O氧化

(6) OH— ClO—+2e—+H2O= Cl—+2OH—

【解析】由题给流程可知,氯气与氢氧化钠溶液在吸收塔中反应得到次氯酸钠溶液,次氯酸钠溶液与尿素在反应器1中硫酸锰做催化剂作用下,碱性条件下反应得到含有碳酸钠、氯化钠的水合肼溶液,溶液经蒸馏、脱盐、精制得到碳酸钠和水合肼,水合肼溶于无水乙醚后,与亚硝酸乙酯和氢氧化钠混合液在反应器2中发生反应生成叠氮化钠和乙醇,所得反应液经过结晶、抽滤、洗涤,重结晶,制得叠氮化钠。

(1)

由分析可知,吸收塔内发生反应反应为氯气与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,反应的离子方程式为Cl2+2OH—=Cl—+ClO—+H2O,故答案为:Cl2+2OH—=Cl—+ClO—+H2O;

(2)

由分析可知,反应器1中生成水合肼的反应为次氯酸钠溶液与尿素在硫酸锰做催化剂作用下,碱性条件下反应得到含有碳酸钠、氯化钠和水合肼,反应的化学方程式为CO(NH2)2+NaClO+2NaOHN2H4 H2O+Na2CO3+NaCl,故答案为:CO(NH2)2+NaClO+2NaOHN2H4 H2O+Na2CO3+NaCl;

(3)

由题中信息可知,叠氮化钠是离子化合物,不溶于乙醚,微溶于乙醇,易溶于水,所以在反应器2中加入无水乙醚的作用是降低叠氮化钠的溶解度,便于叠氮化钠结晶析出,故答案为:降低NaN3的溶解度,有利于NaN3结晶析出;

(4)

由题意可知反应器2中发生的反应为N2H4 H2O+CH3CH2ONO+NaOH=NaN3+CH3CH2OH+3H2O,若反应生成39g叠氮化钠,反应中转移电子的物质的量为×=2mol,故答案为:2mol;

(5)

由题给信息可知,水合肼具有强还原性,易被氧化成氮气,若次氯酸钠溶液过量,会将水合肼氧化,导致产率降低,故答案为:防止过量的NaClO将生成的N2H4 H2O氧化;

(6)

由图可知,多孔铂电极为负极,氨分子在负极失去电子发生氧化反应生成肼,石墨为正极,在水分子作用下,次氯酸根离子在正极得到电子发生还原反应生成氯离子和氢氧根离子;

①由分析可知,多孔铂电极为负极,石墨为正极,溶液中阴离子氢氧根离子向多孔铂电极移动,故答案为:OH—;

②由分析可知,石墨为正极,氯酸根离子在正极得到电子发生还原反应生成氯离子和氢氧根离子,电极反应式为ClO—+2e—+H2O= Cl—+2OH—,故答案为:ClO—+2e—+H2O= Cl—+2OH—。

20.(1) 平面正三角形 sp2

(2)3:7

(3) 2Fe3++3ClO-+10OH-=2+3Cl-+5H2O 在碱性的NaClO浓溶液中缓慢滴加90%的Fe(NO3)3溶液,边加边搅拌

(4) 高铁酸钾的溶解度比高铁酸钠的小 NaOH

(5)Fe-6e-+8OH-=+4H2O

【解析】足量氯气与NaOH溶液反应制备NaClO,得到的溶液I中加NaOH固体是与过量的氯气反应生成更多的NaClO,并为后续提供碱性环境;向得到的碱性NaClO溶液中加入硝酸铁溶液得到溶液II:高铁酸钠溶液,加入饱和KOH溶液,利用溶解度差异将高铁酸钠转化为高铁酸钾晶体(湿产品)析出,洗涤干燥后得到纯净的高铁酸钾晶体。

【解析】(1)中N原子为sp2杂化,无孤对电子,故为平面三角形结构;

(2)某温度时NaOH与Cl2反应生成的ClO-和的浓度之比为2∶1,根据得失电子守恒可得,被还原的氯原子生成氯离子,被氧化的氯原子生成ClO-和,故被氧化的氯原子与被还原的氯原子的物质的量之比为:3∶7;

(3)反应③是ClO-将Fe3+氧化为,离子方程式为:2Fe3++3ClO-+10OH-=2+3Cl-+5H2O;根据题中信息:高铁酸钾(K2FeO4)在中性或酸性溶液中逐渐分解,在碱性溶液中稳定,故两溶液混合时:在碱性的NaClO浓溶液中缓慢滴加90%的Fe(NO3)3溶液,边加边搅拌;

(4)根据分析,利用溶解度差异将高铁酸钠转化为高铁酸钾晶体析出,故往溶液II中加入饱和KOH溶液得到湿产品的原因是:高铁酸钾的溶解度比高铁酸钠的小;由溶液II得到湿产品时加入了饱和KOH溶液,得到产品的同时又有NaOH生成,可循环利用;

(5)利用电解法制备高铁酸钾,故阳极铁被氧化生成高铁酸根,电极反应式为:Fe-6e-+8OH-=+4H2O。

同课章节目录

- 第1章 化学反应与能量转化

- 第1节 化学反应的热效应

- 第2节 化学能转化为电能——电池

- 第3节 电能转化为化学能——电解

- 第4节 金属的腐蚀与防护

- 微项目 设计载人航天器用化学电池与氧气再生方案——化学反应中能量及物质的转化利用

- 第2章 化学反应的方向、 限度与速率

- 第1节 化学反应的方向

- 第2节 化学反应的限度

- 第3节 化学反应的速率

- 第4节 化学反应条件的优化——工业合成氨

- 微项目 探讨如何利用工业废气中的二氧化碳合成甲醇——化学反应选择与反应条件优化

- 第3章 物质在水溶液中的行为

- 第1节 水与水溶液

- 第2节 弱电解质的电离 盐类的水解

- 第3节 沉淀溶解平衡

- 第4节 离子反应

- 微项目 揭秘索尔维制碱法和侯氏制碱法——化学平衡思想的创造性应用