七年级下册历史第二单元 辽宋金元时期:民族关系发展和社会变化 练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 七年级下册历史第二单元 辽宋金元时期:民族关系发展和社会变化 练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 202.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-20 21:17:31 | ||

图片预览

文档简介

七年级下册历史第二单元 辽宋金元时期:民族关系发展和社会变化练习题(含答案)

选择题

1.“太宗患中书权太重,且事繁,宰相不能悉领理。向敏中时为谏官,上言请分中书刑房置审刑院。”据此分析北宋强化君权的显著特点是( )

A.重用亲信 B.频换宰相

C.分化事权 D.废除宰相

2.造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面的措施是( )

A.解除禁军高级将领的兵权,控制对军队的调动

B.削弱和分割相权

C.宋太祖重用文臣掌握军政大权

D.重视发展文教,改革和发展科举制度

3.下列措施中有利于限制地方割据势力的是( )

①秦始皇实行郡县制 ②汉武帝颁布“推恩令” ③宋太祖派文臣做知州 ④北宋设立转运使

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

4.两宋时期是多元文化碰撞与交融时期。下列史实反映了该时期民族关系的是( )

A.楚汉之争 B.赤壁之战

C.淝水之战 D.澶渊之盟

5.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出,宋朝皇帝每年要向游牧民族(辽、西夏)“送礼”……这是宋朝一个致命的弱点……“送礼”政策实行了一个半世纪。对于这段文字的理解,正确的是( )

①“送礼”指的是北宋统治者交纳的岁币以及绢帛 ②宋朝皇帝向两个游牧民族“送礼”的原因是战场上的失利 ③“送礼”给宋朝政府带来了巨大的财政负担,所以是其致命弱点之一 ④“送礼”政策客观上有利于边界安定,互市贸易往来

①③④ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

6.若用一句话来概括北宋与辽、西夏之间的关系,最准确的一项是( )

A.战争频繁,冲突不断 B.和平共处,共同发展

C.时战时和,以和为主 D.闭关锁国,互不往来

7.“大宋皇帝谨致誓书于大契丹皇帝阙下:共遵成信,虔奉欢盟,以风土之宜,助军旅之费,每岁以绢二十万匹、银一十万两……差人搬送至雄州交割。”下列史实哪一项与此盟约无关( )

A.辽军攻宋发生澶渊之盟

B.北宋应允给辽岁币

C.此后辽宋之间保持和平局面

D.宋金以淮水到大散关为界

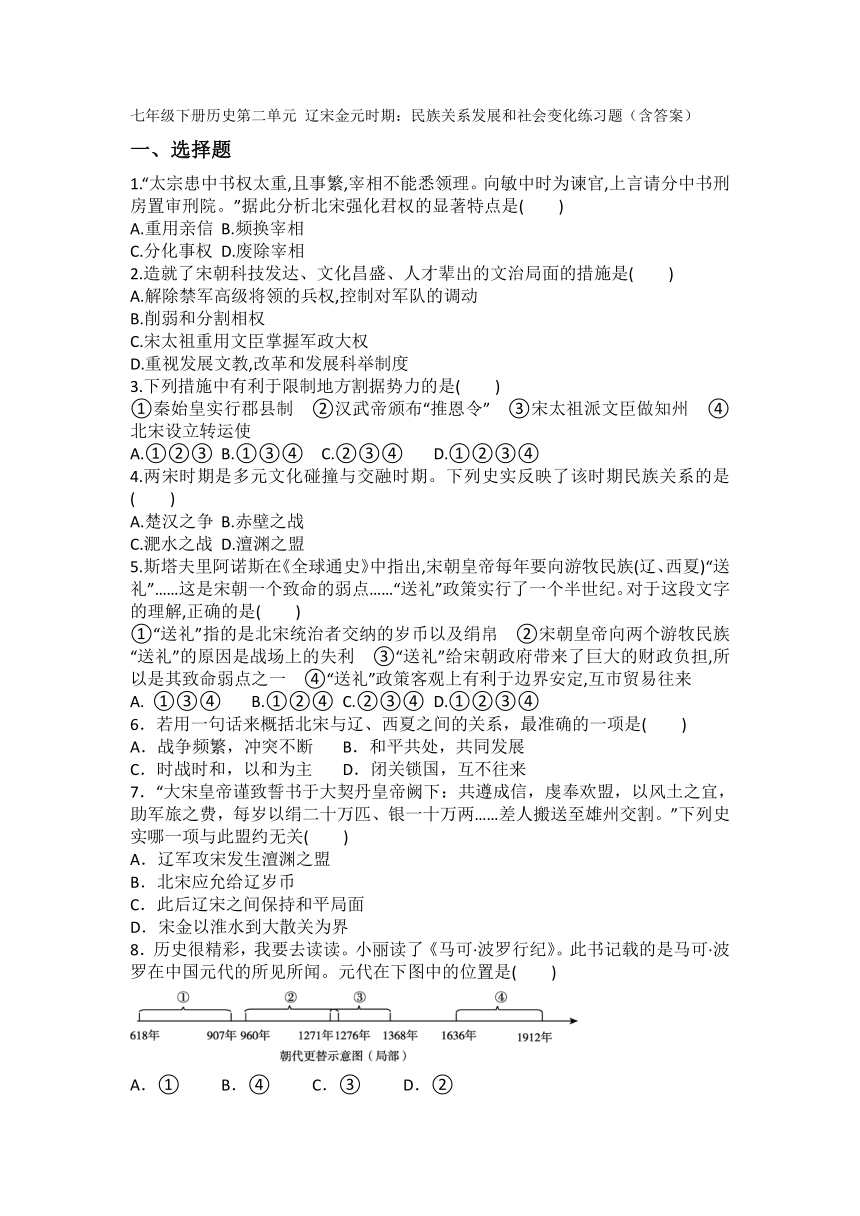

8.历史很精彩,我要去读读。小丽读了《马可·波罗行纪》。此书记载的是马可·波罗在中国元代的所见所闻。元代在下图中的位置是( )

A.① B.④ C.③ D.②

9.某校在文化节期间举办了一场主题为“宋朝休闲生活”的征文比赛,下列不适合选为写作素材的是( )

A.勾栏观杂技 B.杯酒释兵权

C.茶馆听说书 D.逛夜市吃小吃

10.在《资治通鉴》中可以查阅的历史资料是( )

A.黄帝战蚩尤 B.赤壁之战

C.澶渊之盟 D.杯酒释兵权

11.法国人谢和耐在《南宋社会生活史》中说:(宋代中国)“现代化的程度令人吃惊,货币经济、纸钞、流通票据、高度发展的茶盐企业非常独特……”对此材料解读正确的是( )

A.宋代已经进入现代化的行列 B.宋代茶盐企业采取现代管理

C.宋代社会商品经济十分活跃 D.宋代银企之间票据流通频繁

12.在北宋时期诞生了类似现代海关功能的管理机构,这个专门用来“掌蕃货、海舶、征榷、贸易之事”的机构被称为( )

A.中书省 B.都护府 C.市舶司 D.尚书省

13.某班编排有关成吉思汗的课本剧,其中不符合史实的是( )

A.铁木真被推为各部共同的大汗

B.蒙古军队传递军报时用蒙古文字

C.成吉思汗登长城查看军情

D.营帐内挂着一幅元代疆域图

14.忽必烈在1271年发布《建国是诏》,取《易经》“大哉干元”之义,以“大元”为国号。据此推知,他( )

A.推行重文轻武政策 B.建立蒙古政权

C.学习中原先进文化 D.开创行省制度

15.历史解释是在史实的叙述和理解的基础上,对历史事物进行的理性分析和客观评判。下列对元朝统一的表述中,属于历史解释的是( )

A.1276年元军攻入宋都临安

B.1279年元灭南宋完成全国统一

C.由蒙古族建立的全国性的统一王朝

D.为统一多民族国家进一步发展奠定基础

16.“昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。知否,知否 应是绿肥红瘦。”该词词风委婉,感情真挚,清新淡雅,明白如话。其作者是( )

A.苏轼 B.辛弃疾 C.陆游 D.李清照

17.元朝戏曲空前繁荣,下列对杂剧表述错误的是( )

A.熔音乐、歌舞、动作、念白于一炉 B.是一种综合性的艺术

C.关汉卿是著名杂剧作家 D.完全服务于封建统治

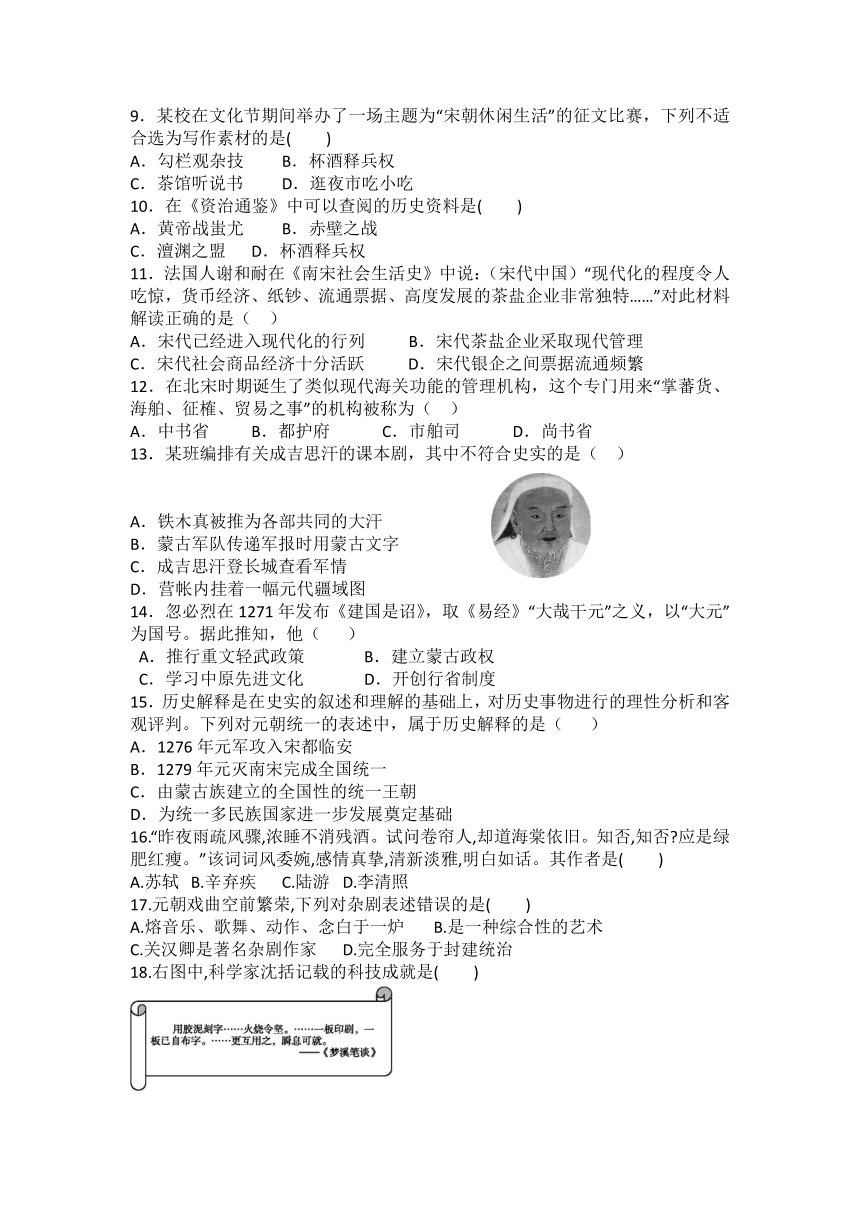

18.右图中,科学家沈括记载的科技成就是( )

A.蔡伦改进造纸术

B.华佗制成“麻沸散”

C.雕版印刷术的发明

D.毕昇发明活字印刷术

19.论从史出是历史研究的方法之一。下列成就能说明宋元时期是我国古代科技发展高峰时期的是( )

①活字印刷术的发明 ②蔡伦改进造纸术 ③指南针用于航海 ④火药广泛运用到军事领域

A.①②③ B.①③④

C.②③④ D.①②③④

20.下列对宋朝历史特点的描述,正确的是( )

A.经济发达但文化上并不繁荣 B.科技发达但政治上并不强大

C.军事强大但科技上并不先进 D.政治强大但经济上并不发达

二、非选择题

21.阅读材料,回答问题。

材料一 在唐朝某位高僧西行之前,国人称印度为天竺。此外,印度还有“身毒”“贤豆”等叫法。该高僧在求法时发现这些称呼都不准确,认为译为“印度”比较合适。他回国后,这一译法逐渐流行,沿用至今。

材料二 宋朝的海外贸易超过了前代,成为当时世界上从事海外贸易的重要国家,有闻名世界的大商港。

材料三 两汉至唐代,中国的对外交通以陆上丝绸之路为主。入宋以后,特别是南宋,发生了划时代的变化——以海上丝绸之路为主了。元代又开创了对外交通的新局面,达到了“古代中西交通史之极”的地步。明初,海上丝绸之路得以空前繁荣,其中最为壮观、影响最大的,要数15世纪初的郑和下西洋。

——摘编自王介南《中外文化交流史》

(1)材料一中的“高僧”是谁

(2)根据材料二写出当时“闻名世界的大商港”。

(3)根据材料三,指出中国的对外交通发生了什么变化。并结合所学知识概括指出其变化的原因。

22.阅读材料,回答问题。

我国自古以来就是一个多民族国家,各族人民密切交往、休戚与共,形成了中华民族多元一体的格局,推动了国家发展和社会进步。

材料一 自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。

——唐太宗

材料二 几四十年不识干戈。岁遗差优,然不足以当用兵之费百一二焉。则知澶渊之盟,未为失策。而所可痛者,当国大臣,论和之后,武备皆废。

——《续资治通鉴长编》

材料三 辽宋西夏时期各民族之间的文化交往,呈现出相互吸收的特点。在辽国,契丹族上自皇帝下至臣僚百姓,大都向往汉文化。西夏王室同样重视吸收汉族文化。虽然宋朝自以为是文化大国,但仍然吸收了辽和西夏的某些文化成分。

——摘编自翁独健《中国民族关系史纲要》

材料四 一般来说,中原王朝和边疆地区少数民族关系的发展模式主要有以下几种:第一种是中原政权覆灭,边疆地区少数民族进入中原;第二种是边疆地区少数民族的强大导致其与中原王朝势均力敌,形成并立局面;第三种是统一的中原王朝非常强大,边疆地区少数民族以中原民族和地区为中心相互交往,直至融入中原王朝。

据材料一,指出唐太宗实行了怎样的民族政策。他因此得到了少数民族怎样的尊重?

(2)材料二涉及的盟约是哪两个政权签订的?依据材料二,说说作者是怎样看待这一盟约的。

(3)依据材料三,指出辽宋西夏时期各民族之间的文化交往呈现出怎样的特点。结合所学知识,比较辽与西夏在学习汉族文化方面的相同之处。

(4)依据材料四并结合所学知识,说说唐宋时期中原王朝与边疆地区少数民族关系的发展分别属于哪一种模式。

(5)综合以上探究内容,谈谈这对当今我国民族关系的处理有何借鉴意义。

23.文明的传播、传承和互鉴,推动了人类文明的进步。阅读材料,回答问题。

【材料一】

(1)读图9,归纳中国造纸术传播的特点。

【材料二】

中国人……造纸的知识传入欧洲,1340年意大利出现了第一个造纸的作坊。……这就为“知识普及”口号打开道路,标志着我们(欧洲人)心目中所谓书籍的开端。 ——摘编自利普斯《事物的起源》

1798年,法国人发明了近代第一台造纸机,大大减少生产的工时与成本。至19世纪中叶,欧洲出现纸的大机器生产,实现了造纸的生产的近代化过程。

1882年,上海一些商人购置了英国的造纸机、切纸机等,建立机器造纸厂,开始改变中国长期以来手工造纸的局面。——摘编自潘吉星《中国造纸史》等

(2)有学者认为“文明因互鉴而发展”,请根据材料三,以造纸术的发展为例,加以论证。

答案

1-5VDDDA 6-10CDCBB 11-15CCDCD 16-20DDDBB

21.(1)玄奘。

(2)广州(或泉州)。

(3)变化:以陆上丝绸之路为主发展为以海上丝绸之路为主。原因:宋朝时经济重心南移完成;科技发展,造船工艺进步;政府实行积极的航海贸易政策;北方民族政权并立,战事纷争。(任答一点即可)

22.(1)实行了开明的民族政策。唐太宗被当时北方和西北地区的各族首领尊奉为各族的“天可汗”。

(2)辽和北宋。这一盟约使双方边境地区维持了很长时间的和平局面;同时也使北宋武备废弛,削弱了北宋的军事力量。

(3)特点:相互吸收。相同之处:创制文字,发展生产等。

(4)唐—第三种;宋—第二种。

(5)加强民族间的交流,坚持民族平等、民族团结、各民族共同繁荣的原则等。

23.(1)传播时间久;传播范围广;主要通过丝绸之路到西方;……

(2)古代造纸术由中国传入欧洲,促进了欧洲文化的发展。到了近代,18世纪欧洲产业/动力/工业革命的兴起,推动造纸术的技术革新和生产效率的提高。19时期中后期,中国引进西方先进的生产技术和及其,创办造纸企业,改变了传统落后的生产技术。可见,文明交流互鉴,推动人类文明不断走向进步。

选择题

1.“太宗患中书权太重,且事繁,宰相不能悉领理。向敏中时为谏官,上言请分中书刑房置审刑院。”据此分析北宋强化君权的显著特点是( )

A.重用亲信 B.频换宰相

C.分化事权 D.废除宰相

2.造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面的措施是( )

A.解除禁军高级将领的兵权,控制对军队的调动

B.削弱和分割相权

C.宋太祖重用文臣掌握军政大权

D.重视发展文教,改革和发展科举制度

3.下列措施中有利于限制地方割据势力的是( )

①秦始皇实行郡县制 ②汉武帝颁布“推恩令” ③宋太祖派文臣做知州 ④北宋设立转运使

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

4.两宋时期是多元文化碰撞与交融时期。下列史实反映了该时期民族关系的是( )

A.楚汉之争 B.赤壁之战

C.淝水之战 D.澶渊之盟

5.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出,宋朝皇帝每年要向游牧民族(辽、西夏)“送礼”……这是宋朝一个致命的弱点……“送礼”政策实行了一个半世纪。对于这段文字的理解,正确的是( )

①“送礼”指的是北宋统治者交纳的岁币以及绢帛 ②宋朝皇帝向两个游牧民族“送礼”的原因是战场上的失利 ③“送礼”给宋朝政府带来了巨大的财政负担,所以是其致命弱点之一 ④“送礼”政策客观上有利于边界安定,互市贸易往来

①③④ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

6.若用一句话来概括北宋与辽、西夏之间的关系,最准确的一项是( )

A.战争频繁,冲突不断 B.和平共处,共同发展

C.时战时和,以和为主 D.闭关锁国,互不往来

7.“大宋皇帝谨致誓书于大契丹皇帝阙下:共遵成信,虔奉欢盟,以风土之宜,助军旅之费,每岁以绢二十万匹、银一十万两……差人搬送至雄州交割。”下列史实哪一项与此盟约无关( )

A.辽军攻宋发生澶渊之盟

B.北宋应允给辽岁币

C.此后辽宋之间保持和平局面

D.宋金以淮水到大散关为界

8.历史很精彩,我要去读读。小丽读了《马可·波罗行纪》。此书记载的是马可·波罗在中国元代的所见所闻。元代在下图中的位置是( )

A.① B.④ C.③ D.②

9.某校在文化节期间举办了一场主题为“宋朝休闲生活”的征文比赛,下列不适合选为写作素材的是( )

A.勾栏观杂技 B.杯酒释兵权

C.茶馆听说书 D.逛夜市吃小吃

10.在《资治通鉴》中可以查阅的历史资料是( )

A.黄帝战蚩尤 B.赤壁之战

C.澶渊之盟 D.杯酒释兵权

11.法国人谢和耐在《南宋社会生活史》中说:(宋代中国)“现代化的程度令人吃惊,货币经济、纸钞、流通票据、高度发展的茶盐企业非常独特……”对此材料解读正确的是( )

A.宋代已经进入现代化的行列 B.宋代茶盐企业采取现代管理

C.宋代社会商品经济十分活跃 D.宋代银企之间票据流通频繁

12.在北宋时期诞生了类似现代海关功能的管理机构,这个专门用来“掌蕃货、海舶、征榷、贸易之事”的机构被称为( )

A.中书省 B.都护府 C.市舶司 D.尚书省

13.某班编排有关成吉思汗的课本剧,其中不符合史实的是( )

A.铁木真被推为各部共同的大汗

B.蒙古军队传递军报时用蒙古文字

C.成吉思汗登长城查看军情

D.营帐内挂着一幅元代疆域图

14.忽必烈在1271年发布《建国是诏》,取《易经》“大哉干元”之义,以“大元”为国号。据此推知,他( )

A.推行重文轻武政策 B.建立蒙古政权

C.学习中原先进文化 D.开创行省制度

15.历史解释是在史实的叙述和理解的基础上,对历史事物进行的理性分析和客观评判。下列对元朝统一的表述中,属于历史解释的是( )

A.1276年元军攻入宋都临安

B.1279年元灭南宋完成全国统一

C.由蒙古族建立的全国性的统一王朝

D.为统一多民族国家进一步发展奠定基础

16.“昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。知否,知否 应是绿肥红瘦。”该词词风委婉,感情真挚,清新淡雅,明白如话。其作者是( )

A.苏轼 B.辛弃疾 C.陆游 D.李清照

17.元朝戏曲空前繁荣,下列对杂剧表述错误的是( )

A.熔音乐、歌舞、动作、念白于一炉 B.是一种综合性的艺术

C.关汉卿是著名杂剧作家 D.完全服务于封建统治

18.右图中,科学家沈括记载的科技成就是( )

A.蔡伦改进造纸术

B.华佗制成“麻沸散”

C.雕版印刷术的发明

D.毕昇发明活字印刷术

19.论从史出是历史研究的方法之一。下列成就能说明宋元时期是我国古代科技发展高峰时期的是( )

①活字印刷术的发明 ②蔡伦改进造纸术 ③指南针用于航海 ④火药广泛运用到军事领域

A.①②③ B.①③④

C.②③④ D.①②③④

20.下列对宋朝历史特点的描述,正确的是( )

A.经济发达但文化上并不繁荣 B.科技发达但政治上并不强大

C.军事强大但科技上并不先进 D.政治强大但经济上并不发达

二、非选择题

21.阅读材料,回答问题。

材料一 在唐朝某位高僧西行之前,国人称印度为天竺。此外,印度还有“身毒”“贤豆”等叫法。该高僧在求法时发现这些称呼都不准确,认为译为“印度”比较合适。他回国后,这一译法逐渐流行,沿用至今。

材料二 宋朝的海外贸易超过了前代,成为当时世界上从事海外贸易的重要国家,有闻名世界的大商港。

材料三 两汉至唐代,中国的对外交通以陆上丝绸之路为主。入宋以后,特别是南宋,发生了划时代的变化——以海上丝绸之路为主了。元代又开创了对外交通的新局面,达到了“古代中西交通史之极”的地步。明初,海上丝绸之路得以空前繁荣,其中最为壮观、影响最大的,要数15世纪初的郑和下西洋。

——摘编自王介南《中外文化交流史》

(1)材料一中的“高僧”是谁

(2)根据材料二写出当时“闻名世界的大商港”。

(3)根据材料三,指出中国的对外交通发生了什么变化。并结合所学知识概括指出其变化的原因。

22.阅读材料,回答问题。

我国自古以来就是一个多民族国家,各族人民密切交往、休戚与共,形成了中华民族多元一体的格局,推动了国家发展和社会进步。

材料一 自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。

——唐太宗

材料二 几四十年不识干戈。岁遗差优,然不足以当用兵之费百一二焉。则知澶渊之盟,未为失策。而所可痛者,当国大臣,论和之后,武备皆废。

——《续资治通鉴长编》

材料三 辽宋西夏时期各民族之间的文化交往,呈现出相互吸收的特点。在辽国,契丹族上自皇帝下至臣僚百姓,大都向往汉文化。西夏王室同样重视吸收汉族文化。虽然宋朝自以为是文化大国,但仍然吸收了辽和西夏的某些文化成分。

——摘编自翁独健《中国民族关系史纲要》

材料四 一般来说,中原王朝和边疆地区少数民族关系的发展模式主要有以下几种:第一种是中原政权覆灭,边疆地区少数民族进入中原;第二种是边疆地区少数民族的强大导致其与中原王朝势均力敌,形成并立局面;第三种是统一的中原王朝非常强大,边疆地区少数民族以中原民族和地区为中心相互交往,直至融入中原王朝。

据材料一,指出唐太宗实行了怎样的民族政策。他因此得到了少数民族怎样的尊重?

(2)材料二涉及的盟约是哪两个政权签订的?依据材料二,说说作者是怎样看待这一盟约的。

(3)依据材料三,指出辽宋西夏时期各民族之间的文化交往呈现出怎样的特点。结合所学知识,比较辽与西夏在学习汉族文化方面的相同之处。

(4)依据材料四并结合所学知识,说说唐宋时期中原王朝与边疆地区少数民族关系的发展分别属于哪一种模式。

(5)综合以上探究内容,谈谈这对当今我国民族关系的处理有何借鉴意义。

23.文明的传播、传承和互鉴,推动了人类文明的进步。阅读材料,回答问题。

【材料一】

(1)读图9,归纳中国造纸术传播的特点。

【材料二】

中国人……造纸的知识传入欧洲,1340年意大利出现了第一个造纸的作坊。……这就为“知识普及”口号打开道路,标志着我们(欧洲人)心目中所谓书籍的开端。 ——摘编自利普斯《事物的起源》

1798年,法国人发明了近代第一台造纸机,大大减少生产的工时与成本。至19世纪中叶,欧洲出现纸的大机器生产,实现了造纸的生产的近代化过程。

1882年,上海一些商人购置了英国的造纸机、切纸机等,建立机器造纸厂,开始改变中国长期以来手工造纸的局面。——摘编自潘吉星《中国造纸史》等

(2)有学者认为“文明因互鉴而发展”,请根据材料三,以造纸术的发展为例,加以论证。

答案

1-5VDDDA 6-10CDCBB 11-15CCDCD 16-20DDDBB

21.(1)玄奘。

(2)广州(或泉州)。

(3)变化:以陆上丝绸之路为主发展为以海上丝绸之路为主。原因:宋朝时经济重心南移完成;科技发展,造船工艺进步;政府实行积极的航海贸易政策;北方民族政权并立,战事纷争。(任答一点即可)

22.(1)实行了开明的民族政策。唐太宗被当时北方和西北地区的各族首领尊奉为各族的“天可汗”。

(2)辽和北宋。这一盟约使双方边境地区维持了很长时间的和平局面;同时也使北宋武备废弛,削弱了北宋的军事力量。

(3)特点:相互吸收。相同之处:创制文字,发展生产等。

(4)唐—第三种;宋—第二种。

(5)加强民族间的交流,坚持民族平等、民族团结、各民族共同繁荣的原则等。

23.(1)传播时间久;传播范围广;主要通过丝绸之路到西方;……

(2)古代造纸术由中国传入欧洲,促进了欧洲文化的发展。到了近代,18世纪欧洲产业/动力/工业革命的兴起,推动造纸术的技术革新和生产效率的提高。19时期中后期,中国引进西方先进的生产技术和及其,创办造纸企业,改变了传统落后的生产技术。可见,文明交流互鉴,推动人类文明不断走向进步。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源